covid-19

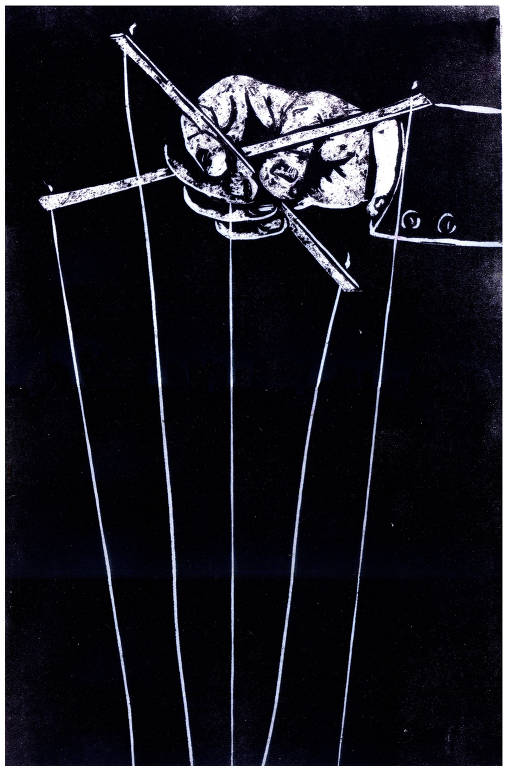

Carlos Pereira: A culpa é do juiz?

O legislador constituinte escolheu juízes e procuradores para controlar o presidente

Tem havido uma crescente insatisfação com uma suposta atuação excessivamente política do sistema de justiça brasileiro, em especial da sua Suprema Corte e do Ministério Público. É como se essas organizações de controle estivessem extrapolando suas funções estabelecidas pela Constituição. O descontentamento é tamanho que já voltam a aparecer movimentos de pedidos de impeachment de ministros do STF ou processos disciplinares contra procuradores da República. Juízes e procuradores nunca estiveram tanto em evidência ou foram tão criticados...

Mas, é imprescindível lembrar que juízes e membros do Ministério Público se tornaram influentes na vida política não por consequência de usurpações unilaterais de poderes.

Esses poderes foram estrategicamente delegados pelo próprio legislador constituinte. A Constituição de 1988 consolidou a visão de que a atuação de juízes e promotores deveria ser autônoma e independente da vontade política.

Legisladores constituintes poderiam ter escrito regras e procedimentos específicos e detalhados com o objetivo de gerenciar os microfundamentos da atuação de juízes e promotores, diminuindo assim a sua autonomia e discricionariedade. Ao invés disso, preferiram escrever regras vagas e princípios gerais, deixando procedimentos sem uma clara especificação, delegando grande autoridade de ação e decisão para esses atores.

Ao transferir ampla discricionariedade a juízes/promotores, os legisladores sabiam que estavam correndo riscos de que esse poder pudesse reverter contra os interesses dos próprios parlamentares. Mas, naquele momento, valia a pena à sociedade, ainda traumatizada pelo recente regime autoritário, pagar esse preço, pois existia um risco muito maior a ser enfrentado: a possibilidade de mau uso, e indiscriminado, de poderes pelo Executivo.

A saída encontrada para esse dilema foi proteger os cidadãos, com o máximo de garantias possíveis, contra um presidente dotado de uma “caixa de ferramentas” de governo capaz de fazer valer suas preferências. Políticos são mais propensos a preferir estatutos de baixa discricionariedade para juízes e promotores quando o ambiente de monitoramento legislativo é suficientemente forte, já que eles preferem confiar em mecanismos ex post menos onerosos. Uma espécie de efeito substitutivo.

Portanto, quando o Executivo se torna constitucionalmente poderoso através de um processo de delegação do próprio Legislativo, é de se esperar o desenvolvimento de sofisticadas redes de instituições de controle com a capacidade de restringir potenciais condutas desviantes do chefe do Executivo.

A última barreira para a ampla dominância do presidente passaram a ser as instituições judiciais, que assim assumiram um papel de protagonismo na política. A Lava Jato, a investigação de familiares do atual presidente, ou mesmo a atuação individual e, em muitos casos, inconsistente de juízes da Suprema Corte representa a parte visível e mais impactante dessa escolha legislativa.

Como tudo na vida, os sistemas políticos são moldados a partir de escolhas. É sempre um cálculo de perdas e ganhos que a sociedade está disposta a pagar e pretende auferir. Não existe solução ótima. O que muda com o tempo é a avaliação dos prós e contras e o entendimento dos riscos.

Os movimentos e tentativas recentes de redução da discricionariedade política de juízes e procuradores podem ter o efeito de não apenas restringir a atuação destes, mas também o de potencialmente colocar a sociedade em situação pior que a atual, definida a partir da escolha do legislador constituinte de 1988. Afinal, com uma coleira fraca o “cachorro grande” pode causar estragos ainda maiores.

*PROFESSOR TITULAR DA, FGV EBAPE (RIO)

Celso Rocha de Barros: Medo de ser preso faz Bolsonaro perseguir seus críticos

Até quando as instituições brasileiras vão jogar na defesa contra o presidente?

O Brasil vive a catástrofe que os epidemiologistas previram no começo do ano passado. Não há mais vagas em UTIs. O equipamento necessário para intubações deve acabar em poucos dias em várias cidades. Já há pacientes sendo intubados com anestésico diluído.Só 7,3% da população brasileira recebeu alguma dose de alguma vacina. Só 2,6% recebeu as duas doses. O número de mortos já beira os 3.000 por dia, e nesta semana cruzaremos a marca de 300 mil mortos. É muito mais do que a Aids matou no Brasil desde que surgiu.

Segundo reportagem da CNN Brasil, o governo Bolsonaro cancelou a compra de "kits intubação" em agosto do ano passado. Em setembro, recusou a oferta de vacinas da Pfizer. Durante esse tempo todo, fez guerra ao isolamento social, o que só torna o isolamento mais necessário e mais economicamente custoso cada vez que precisa ser reimplementado.

Até um sujeito alienado em sua bolha como Jair Bolsonaro sabe que isso tudo é culpa dele. Mesmo Bolsonaro sabe que, se as instituições funcionarem, ele será preso.

Bolsonaro está com medo.

Por isso, enquanto o departamento de camuflagem do Exército tenta desenvolver uma calça marrom que permita ao presidente da República voltar a andar nas ruas, Bolsonaro promove assédio judicial contra quem denuncia seus crimes.

O ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas Pedro Hallal foi formalmente censurado por criticar Bolsonaro. O youtuber Felipe Neto foi investigado por ter chamado Bolsonaro, responsável direto pela morte de dezenas de milhares de brasileiros, de genocida. O ministro da Justiça, André Mendonça, determinou abertura de inquérito contra um professor do Tocantins que gastou R$ 2.000 para confeccionar um outdoor contra Bolsonaro comparando-o desfavoravelmente a um "pequi roído".

Na última sexta-feira (19), o ex-governador Ciro Gomes tornou-se alvo de inquérito da Polícia Federal assinado pelo próprio Bolsonaro; Ciro chamou Bolsonaro, cujo envolvimento nas "rachadinhas" familiares é indiscutível, de "ladrão".

É sempre bom lembrar, foi o aparelhamento da Polícia Federal por Bolsonaro que causou a renúncia do ex-ministro Sergio Moro.

A grande maioria desses inquéritos e processos não vai gerar condenações. São flagrantemente ilegais. Mas o objetivo dos bolsonaristas não é ganhar; é dar trabalho a seus críticos, fazê-los correr atrás de advogado, responder intimação, e assim desestimular que outras pessoas os critiquem. Os bolsonaristas sabem que, se um brasileiro falar sobre eles sem medo e/ou de graça, será para criticá-los.

Como resultado da ofensiva bolsonarista, o Supremo Tribunal Federal deve reunir-se em breve para finalmente decidir o que vale e o que não vale (tecnicamente, o que será ou não será recepcionado na Constituição) na Lei de Segurança Nacional. O Brasil precisa de uma LSN que proteja a democracia contra movimentos autoritários, mas que não interfira no sagrado direito dos brasileiros xingarem seus políticos.

É uma boa iniciativa, mas pergunto: até quando as instituições brasileiras vão jogar na defesa contra Jair Bolsonaro? Vocês acham que, se impedirem seu último crime, ele não vai cometer novos? Deu certo da última vez? Quantas vidas teriam sido salvas se ele tivesse sido punido na primeira?

Fernando Gabeira: Para dizer nunca mais

Tanto falamos numa frente para combater Bolsonaro, centro, centro-direita, centro-esquerda, empurra para lá, empurra um pouco para cá, tentamos encher com nossos desejos e preconceitos o ônibus que nos levaria para longe dessa grotesca versão de governo.

Olhando o cotidiano, observo que essa frente até mais ampla e generosa do que projetamos acabou se formando em torno do tema crucial: a rejeição ao papel de Bolsonaro na pandemia.

Mesmo os presidentes do Senado e da Câmara, eleitos com o apoio de Bolsonaro, tentam se distanciar dele quando o tema é a Covid-19.

De certa maneira, a maioria compreendeu Bolsonaro: 56% dos entrevistados na pesquisa do Datafolha o consideram incapaz para dirigir o país.

Isso pode ser uma boa notícia para as eleições. Mas seria um erro monumental pensar em eleições quando temos diante de nós um caminho complexo e tortuoso como o combate à pandemia.

O líder do governo disse, no auge dos recordes letais da pandemia no Brasil, que a situação do país é “até confortável”. É uma declaração estapafúrdia, que os fatos esmagam. Noto, entretanto, que mencionou na mesma fala a existência da oposição a Bolsonaro.

Ocorreu-me pensar que o líder considera que a oposição verbal a Bolsonaro é também algo que está dentro da zona de conforto.

A existência de uma pandemia devastadora e de uma frente ampla contra Bolsonaro pede mais que uma oposição verbal. Ele se incomoda quando o chamam de “genocida” ou mesmo de “pequi roído”.

Certamente, vai se incomodar mais quando essa frente ampla multiplicar suas ações em todos os níveis do combate à pandemia.

Quando escrevi que os governadores e a sociedade deveriam avançar no caso das vacinas, alguns acharam que não havia salvação fora do poder federal. Felizmente, a realidade mostrou que é possível agir. Governadores do Nordeste conseguiram fechar negócio para comprar 37 milhões de doses da Sputnik V. Na verdade, a realidade já mostrara antes disso que foi a iniciativa de São Paulo que garantiu afinal a maior parte das vacinas que imunizam neste momento cerca de 5% da população.

Ficou evidente também que o governo não tem o monopólio das relações externas. Na verdade, seria um absurdo colocá-las nas mãos de um chanceler extremista como Ernesto Araújo.

O caminho diplomático não se resume a comprar vacinas. Os governadores tentam convencer a OMS da urgência da remessa da compra de três milhões de doses, já efetuada junto ao Covax, consórcio que busca democratizar a venda de vacinas.

Lula propôs que Biden se encontre com outros líderes mundiais e discuta esse ponto central das vacinas no mundo. Aliás, Biden já participou de um encontro para garantir vacinas a alguns países asiáticos.

Os Estados Unidos têm 30 milhões de doses da vacina de Oxford estocadas em Ohio. Ela ainda não foi aprovada pelas autoridades sanitárias de lá. Parte será doada ao México.

A vacina de Oxford seria útil aqui. Poderíamos comprá-la, se for o caso, ou mesmo pagar com as doses que a Fiocruz produzirá no segundo semestre. Essas manobras diplomáticas não são simples. Mas os governadores poderiam tentar.

Tudo o que fizermos agora, seja no nível diplomático, seja no da própria sociedade, é um ato dessa frente ampla que se formou não apenas contra a Covid-19, mas contra seu principal aliado objetivo: Jair Bolsonaro.

Não importa o que aconteça lá na frente. Quando tivermos eleições, certamente a frente ampla terá amadurecido não só a ponto de ajustar as contas com Bolsonaro na Justiça, mas também para redefini-lo como o adversário comum.

A realidade nos trouxe uma tragédia que pode nos custar meio milhão de mortos. Mas, depois dela, saberemos dizer: nunca mais.

Christian Edward Cyril Lynch: Bolsonaro expõe autoritarismo de neoliberais e nova 'jornada de otários' de liberais

Cientista político analisa distinções de duas vertentes do liberalismo na história brasileira

Professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), é autor de ‘Da Monarquia à Oligarquia: História Institucional e Pensamento Político Brasileiro (1822-1930)’ (ed. Alameda), entre outros livros

[resumo] A adesão e o repúdio ao autoritarismo conservador de Jair Bolsonaro demonstram com clareza as distinções históricas de duas correntes do liberalismo no país, diz cientista político. Embora ambos tenham sido acometidos em períodos de crise pela tentação do golpismo, os liberais democratas têm como princípio central a defesa das liberdades individuais e políticas, o que pode trazer no bojo também a econômica, enquanto os neoliberais veem no livre mercado a razão de ser da ordem social, mesmo que às custas do desgaste do Estado de Direito.

O tema do neoliberalismo está em voga desde a década de 1980, quando a crise da social-democracia europeia trouxe a crítica do planejamento econômico pelo Estado e a defesa do liberalismo econômico como fórmula capaz de superar a estagnação.

Nos últimos dez anos, seu prestígio cresceu e seus partidários aderiram à chamada "nova direita", parte da qual viria a apoiar o governo Bolsonaro. O debate público sobre o conceito de liberalismo é intenso. Hoje, o tema guarda grande atualidade, tendo em vista o referido endosso de Paulo Guedes e de maioria dos neoliberais brasileiros às tendências conservadoras e autoritárias de Jair Bolsonaro.

Entre os pretendentes dessa ideologia política, a querela gira em torno de um liberalismo democrático inimigo do autoritarismo político (a vertente liberal democrata), que mantém relações pragmáticas com a economia, e um outro, para quem a liberdade política depende essencialmente da econômica, ponto de vista segundo o qual o verdadeiro autoritarismo seria a intervenção do Estado na economia (a vertente neoliberal).

Os neoliberais se apresentam como “liberais”, ou como sendo os “autênticos liberais”, alinhando-se, todavia, a pautas reconhecidamente conservadoras em sua dimensão política. Tentam, assim, conciliar em abstrato a distinção histórica entre conservadorismo e liberalismo, sem deixar de aderir a uma coalizão de vocação autoritária, que conta com conservadores reacionários (olavistas) e estatistas (militares).

Eles enfrentam sempre a oposição de outros “liberais”, que se pretendem progressistas e negam a compatibilidade entre liberalismo e conservadorismo ou autoritarismo político.

Vários estudiosos conferiram grande importância à questão das chamadas famílias, tradições ou linhagens do pensamento político brasileiro. Esse tipo de classificação tem entre suas vantagens a capacidade de servir de anteparo ao presentismo: a tentação de ver os problemas do momento atual como puramente inéditos. Assim, podemos revisitar a tradição do liberalismo brasileiro, buscando suas regularidades no tempo.

Desde o começo do século 19, os liberais associaram o suposto atraso brasileiro a um problema de origem. A baixa capacidade de os portugueses estabelecerem as bases de uma civilização moderna nos trópicos, a influência da Igreja Católica, a concentração da grande propriedade agrária e a escravidão teriam produzido uma sociedade civicamente egoísta, indiferente à ciência, dependente de um Estado autoritário e patrimonial, avessa ao indivíduo autônomo e incapaz de cooperação —como descrito, por exemplo, por Raymundo Faoro em “Os Donos do Poder” (1958).

Para além do transplante de instituições anglo-saxãs, o programa liberal inspirado por Stuart Mill tem se pautado por políticas públicas voltadas para a abertura comercial e cultural, para a descentralização político-administrativa, desregulação econômica e redução da burocracia.

Do ponto de vista político, o liberalismo brasileiro de tendência democrática manifesta um certo centrismo. O mais destacado intelectual liberal brasileiro do período pós-independência, Evaristo da Veiga, já celebrava a moderação como a virtude política por excelência. Essa postura confere aos liberais um dinamismo de se deslocar para a direita ou para a esquerda, conforme percebam a ameaça autoritária vindo de um dos lados opostos, socialista ou conservador.

No governo, o liberalismo democrático brasileiro tende a ser mais cauteloso, hesitando a respeito da conveniência e do ritmo da expansão dos direitos sociais e políticos. Acreditando que a colonização teria conformado uma sociedade inclinada a soluções políticas messiânicas, populistas e estatistas, os liberais acabam por não confiar no “bom senso” das massas. Daí a tendência a um excesso de moderação que conduz ao elitismo, ou seja, a circunscrever o centro decisório a uma minoria homogênea de cidadãos em termos de renda e cultura.

Desde que a democratização começou a surgir no horizonte, a partir da Campanha Abolicionista com Joaquim Nabuco e, depois, com a Campanha Civilista de Rui Barbosa, a classe média entrou no radar dos liberais. Como segmento social, exprimiria as qualidades da sociedade civil, por sua sensibilidade a temas como participação política, liberdade, mérito e moralidade.

Entretanto, por vezes, os liberais democráticos se perceberam em um clima de polarização entre a esquerda e a direita radicais que reduzia o seu espaço de atuação em defesa das liberdades públicas e inclinava o país para o autoritarismo. A sociedade brasileira parecia não se adequar à pedagogia dos valores cosmopolitas liberais.

Inoculada nas massas, a hostilidade a esses valores inclinaram-nas à tutela de um líder carismático; daí a fortuna de um conceito controverso como o de “populismo” tanto entre liberais quanto entre socialistas cosmopolitas. Tal diagnóstico leva muitos liberais democráticos a periodicamente advogarem mecanismos institucionais como o parlamentarismo e o judiciarismo.

Este último é uma velha aspiração que data da queda da Monarquia e encontrou seus grandes defensores em Rui Barbosa e Pedro Lessa, para quem a República transferira para o Supremo Tribunal a função arbitral exercida antes pelo Poder Moderador.

Somente na Nova República, todavia, com a retirada de cena do Exército, o judiciarismo se tornou hegemônico, auxiliado pelo desenho institucional da Constituição de 1988. No começo do século 21, voltou a ser apresentado como um remédio para as tendências corruptoras e oligárquicas da representação política.

Em épocas de polarização e crise aguda do Estado de Direito, quando as instituições constitucionais parecem indiferentes ou hostis à cultura do liberalismo, nasceu frequentemente entre os liberais democratas brasileiros a tentação do golpismo.

Desde 1889, o liberalismo nacional tendeu a encarar esse recurso como legítimo em momentos críticos para salvar a liberdade contra seus inimigos percebidos como autoritários. Quem melhor representou essa ambiguidade foi o próprio Rui Barbosa. O temor de um eventual reinado reacionário da princesa Isabel o fez embarcar no golpe militar e a se tornar ministro da ditadura republicana, interpretada por ele como um autoritarismo transitório que preparava um Estado de Direito mais sólido, conforme o figurino estadunidense.

Depois de combater o militarismo dos presidentes Floriano Peixoto e Hermes da Fonseca, Rui voltou a cogitar a intervenção do Exército no começo dos anos 1920, quando lhe pareceu que a República marchava de novo para o autoritarismo.

O golpe de 1964 também foi apoiado por liberais democratas, a exemplo de Afonso Arinos e Carlos Lacerda, como um breve período de exceção destinado a afastar o risco de ameaça comunista. Na prática, em todas essas ocasiões, os liberais brasileiros só participaram de uma “jornada de otários”, que precipitou o advento de um autoritarismo de direita que terminou por voltar-se contra eles e persegui-los como subversivos.

Embora se imagine sempre uma correlação automática entre liberalismo econômico e político, essa relação, ao longo dos últimos três séculos, é mais complexa e nem sempre de fácil distinção. Se a liberdade de mercado é parte das liberdades modernas, o foco sobre a liberdade política, aquela plasmada na forma dos direitos e das garantias constitucionais, distingue o liberalismo democrático daquele que via no livre mercado o objetivo principal de uma ordem liberal.

A esta última vertente poderíamos chamar de libertarianismo econômico, ou neoliberalismo. Surgido pelas mãos de Herbert Spencer por volta de 1880 como reação ao processo de democratização política, impulsionado pelo socialismo e pelo alargamento do sufrágio, o neoliberalismo consiste em um híbrido de liberalismo e conservadorismo: ao mesmo tempo em que apresenta características liberais, como o individualismo, eleva o mercado à condição de gerador e ordenador da vida social, intangível porque produto de forças extra-humanas —uma suposta “ordem espontânea” do universo social fruto da interação não planificada entre os indivíduos.

Os neoliberais apresentam seus argumentos em uma roupagem supostamente “técnica” ou “científica”, defendendo suas posições como as únicas “realistas”, não capturadas pela tentação idealista e normativa da mentalidade planificadora e maximizadora do Estado que teria marcado as ideologias democráticas desde o século 18, como se notaria tanto nos liberais quanto nos socialistas.

Na ideologia neoliberal, a função do Estado é essencialmente a preservação das condições de competição dos indivíduos no mercado. A justiça social é produto das leis do mercado, cujo livre funcionamento por parte de empresários “empreendedores” e criativos, em um contexto de população tecnicamente educada, geraria de forma mais ou menos automática riqueza pública e emprego, através de sucessivos ganhos de produtividade.

Para os neoliberais, o Brasil estaria sempre patinando entre a barbárie e a estupidez, carecendo constantemente de abertura comercial e financeira para o mercado exterior. Aqui, empreender teria muito mais obstáculos a enfrentar devido à ausência de uma cultura moderna, ou seja, capitalista. Em contraste, os países do Atlântico Norte costumam ser referenciados como modelares.

O cosmopolitismo neoliberal demonstra, coerentemente, grande apreço a organismos internacionais —mas não os de caráter político, como a Liga das Nações ou a ONU, enaltecidas pelos liberais democratas, e sim os financeiros, como o FMI, bancos e empresas multinacionais.

E se é verdade que ambas as tradições liberais podem ter uma aproximação instrumental com o autoritarismo, no caso dos neoliberais essa dimensão é muito mais acentuada. De todo esse diagnóstico negativo dos libertários econômicos sobre a situação do Brasil resultava um descompromisso ainda maior com a democracia.

A necessidade de um choque civilizador de capitalismo vindo de fora justificava métodos autoritários. A marca acentuadamente demofóbica já estava presente nos fundadores libertários da República, como os irmãos Alberto e Campos Sales, que ajudaram a urdir o golpe de 1889 contra os liberais e defendiam a toda força o presidencialismo, na crença de que só um governo forte e enérgico poderia enfrentar o “socialismo”.

No século 20, Eugênio Gudin e Roberto Campos demonstraram idêntico descaso com o regime democrático. Diziam que as constituições de 1946 e 1988, por não corresponderem às suas doutrinas, eram produtos da ignorância e da utopia. Como nenhuma delas resolvia os problemas do país, duravam pouco e mereciam, por isso, o desprezo geral.

Muitas tensões marcaram a convivência dos dois liberalismos, o democrático e o neoliberal, em nosso país. Para Rui Barbosa, o presidente Campos Sales era o grande artífice do conservadorismo da Primeira República. Ele acusava Sales de autoritário, oligarca e corruptor, assim como via na política neoliberal de seu ministro da Fazenda, Joaquim Murtinho, uma cortina de fumaça doutrinária destinada a favorecer os interesses internacionais. Já Sales e Murtinho chamavam Rui de subversivo e tendente ao socialismo, criticando sua política econômica.

Quando o regime militar impôs a Constituição de 1967, o liberal democrata Afonso Arinos também se queixou de que a nova Carta continha “excessivo liberalismo econômico em contraste com o autoritarismo político”. Em defesa dela, os neoliberais Gudin e Roberto Campos justificaram o fortalecimento do Executivo pela necessidade de passar as reformas modernizadoras de corte libertário.

Roberto Campos também se estranhou publicamente com Carlos Lacerda, quando este atacou sua política neoliberal como própria de tecnocratas e defendeu uma abordagem pragmática da economia. No livro “Brasil entre a Verdade e a Mentira” (1965), Lacerda invocou em seu apoio a autoridade de Rui Barbosa, cuja obra defendeu contra Murtinho e Campos.

Apoiador de primeira hora do golpe militar, Lacerda acabou preso após o AI-5 e teve seus direitos políticos cassados. Também para ele, a adesão ao golpismo resultou numa “jornada de otários”. A história se repetiu recentemente, com a adesão dos liberais democratas ao lavajatismo como método de deposição da esquerda. Ao invés de chegarem ao reino da liberdade republicana, esquentaram a cama para Jair Bolsonaro se deitar.

Depois de 1990, os liberais democratas recuperariam o discurso do liberalismo econômico, voltando a apresentar um ponto de contato com os neoliberais. Nem por isso se tornariam a mesma coisa. Em suas memórias, “A Lanterna na Popa” (1994), Roberto Campos lamentou as brigas com Arinos e Lacerda: “Foi tudo um grande desencontro...”. Ele estava errado. Embora aparentados do ponto de vista “macro ideológico”, o liberalismo democrático e o neoliberalismo, como já se percebia então, são ideologias distintas.

O liberalismo democrático, que representa o tronco principal da linhagem, na segunda metade do século 19 já havia, por meio de Stuart Mill, renunciado a aspectos secundários da doutrina, como o voto censitário e o liberalismo econômico, vinculados ao governo oligárquico e plutocrático.

O neoliberalismo, ao contrário, surgiu como uma reação conservadora à adaptação do liberalismo ao ambiente democrático, destinado a preservar a dimensão oligárquica e plutocrática do Estado de Direito. Onde os liberais viam democracia, os neoliberais passaram a ver socialismo. Longe de preservar o liberalismo oitocentista, os neoliberais deliberadamente o reformularam, modificando seus fundamentos, para se concentrar, quase que exclusivamente, na defesa do Estado mínimo.

O atual contencioso em torno do autoritarismo conservador de Bolsonaro demonstra com clareza a distinção de neoliberais e liberais democratas. A adesão de Paulo Guedes e seus admiradores ao bolsonarismo representa somente a manifestação, nos dias de hoje, do genótipo característico dos neoliberais brasileiros, de natureza plutocrática e oligárquica.

Basta lembrar que no passado apoiaram as ditaduras dos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, a oligárquica República Velha e o regime militar de 1964 durante pelo menos dez anos. Como diz o Eclesiastes, não há nada de novo sob o sol...

A quem tiver o interesse de se aprofundar no assunto, recomendo a leitura deste artigo que escrevi sobre a trajetória do neoliberalismo no Brasil.

Folha de S. Paulo: Economistas, banqueiros e empresários cobram medidas efetivas contra a pandemia

Mais de 500 assinaturas endossam carta que pede políticas públicas capazes de deter fase explosiva de contágios e mortes

Isabela Bolzani, Folha de S. Paulo

Mais de 500 economistas, banqueiros e empresários do país assinaram e divulgaram, neste domingo (21), uma carta aberta em que pedem medidas mais eficazes para o combate à pandemia do novo coronavírus. Em um texto com vários dados, o grupo chama a atenção para o atual momento crítico da pandemia e de seus riscos para o país, e também detalha medidas que podem contribuir para aliviar o que consideram um grave cenário.

A carta é a primeira manifestação de peso de representantes da área econômica no atual pico de contágios e mortes. Nos últimos meses, alguns economistas e acadêmicos começaram a fazer críticas pontuais sobre o combate à Covid-19, mas a maioria não havia se posicionado publicamente até então.

“Estamos no limiar de uma fase explosiva da pandemia e é fundamental que a partir de agora as políticas públicas sejam alicerçadas em dados, informações confiáveis e evidência científica. Não há mais tempo para perder em debates estéreis e notícias falsas. Precisamos nos guiar pelas experiências bem-sucedidas, por ações de baixo custo e alto impacto, por iniciativas que possam reverter de fato a situação sem precedentes que o país vive”, afirmaram.

Sem citar o nome do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o documento afirma que a postura adotada por líderes políticos pode fazer diferença tanto para o bem quanto para o mal e, dependendo, reforçar normas antissociais, dificultar a adesão da população a comportamentos responsáveis, ampliar o número de infectados e de mortes e aumentar os custos que o país incorre.

"O desdenho à ciência, o apelo a tratamentos sem evidência de eficácia, o estímulo à aglomeração e o flerte com o movimento antivacina, caracterizou a liderança política maior no país", afirmam.

O texto diz ainda que a situação econômica e social trazida pelo agravamento da pandemia é desoladora, e pode insurgir uma nova contração da atividade no primeiro trimestre deste ano.

“Essa recessão [...] não será superada enquanto a pandemia não for controlada por uma atuação competente do governo federal. Este subutiliza e utiliza mal os recursos de que dispõe, inclusive por ignorar ou negligenciar a evidência científica no desenho das ações para lidar com a pandemia”, dizem.

O documento aponta que é falso o dilema entre salvar vidas e garantir o sustento da população vulnerável e que dados preliminares de óbitos e desempenho econômico sugerem que os países com pior desempenho econômico tiveram mais mortes de Covid-19, como mostrou reportagem da Folha.

Entre as quatro medidas citadas na carta como indispensáveis para o combate à pandemia, estão a aceleração do ritmo de vacinação, o incentivo ao uso de máscaras –tanto com distribuição gratuita quanto com orientação educativa–, a implementação de medidas de distanciamento social e a criação de um mecanismo de coordenação do combate à pandemia em âmbito nacional, orientado por uma comissão de cientistas e especialistas.

Segundo o economista Marco Bonomo, que participou da redação do texto, há um senso de urgência em relação ao problema. A expectativa era que a carta fosse encaminhada aos representantes dos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) ainda neste domingo.

A mobilização chama a atenção não apenas pelo grande número de adeptos, mas também pela diversidade dos apoiadores.

Entre os economistas, por exemplo, estão Edmar Bacha, um dos pais do Plano Real, Laura Carvalho, professora da Faculdade de Economia da USP, Sandra Rios, diretora no Cindes (Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento), Felipe Salto, diretor-executivo da IFI (Instituição Fiscal Independente) do Senado, e Elena Landau, economista, advogada e presidente do Conselho Acadêmico do Livres.

"O comentário que eu mais ouvi das pessoas hoje foi que a sociedade está se movendo. E isso precisa acontecer rápido. Não é possível que você não possa avançar com proteção social. [Essa carta] vem para enfatizar coisas que a ciência e os médicos de todo o mundo já falam há algum tempo. Não há discurso entre salvar vidas e salvar a economia. E a carta vem de economistas, exatamente para ficar claro que não existe esse dilema", disse Elena Landau.

A carta tem também a chancela de Roberto Setubal e Pedro Moreira Salles, co-presidentes do conselho de administração do Itaú Unibanco, sinalizando que a mensagem tem eco em outros segmentos da economia.

Setubal e Moreira Salles estão entre as famílias mais ricas do Brasil e detêm o controle de grandes companhias. Os Setubal, por exemplo, têm participação acionária na Itaúsa, que controla empresas como Duratex. Os Moreira Salles têm o fundo Cambuhy que, junto com Itáusa, está no bloco de controle da Alpargatas, e também controlam empresas como a CBMM (Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração), a Revista Piauí e o Instituto Moreira Salles.

Também há representantes diretamente ligados ao setor produtivo, entre eles Pedro Parente, presidente do conselho de administração da BRF, que detém as marcas Sadia e Perdigão, e Paulo Hartung, ex-governador do Espírito Santo e hoje presidente-executivo da Ibá (entidade que representa a cadeia produtiva de árvores, papel e celulose).

Entre os investidores que endossam a mensagem estão Luis Stuhlberger, sócio da Verde Asset, que administra um dos fundos mais rentáveis da história do Brasil, e Fersen Lambranho, presidente do conselho de administração da GP Investments, que tem mais de US$ 5 bilhões (R$ 27,5 bilhões) aplicados em 17 setores.

Economistas ligados ao banco Credit Suisse são outro destaque. Assinam a carta o presidente da instituição, José Olympio Pereira, o presidente do conselho de administração e também ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, e a economista-chefe do banco, Solange Srour, que é colunista da Folha.

Ainda prestam apoio à mensagem outros ex-presidentes do Banco Central, como Armínio Fraga, Affonso Celso Pastore, Gustavo Loyola, bem como ex-ministros da Fazenda, como Pedro Malan, Marcílio Marques Moreira e Rubens Ricupero.

A ideia de criar a carta surgiu em um grupo de WhatsApp no qual se reúnem mais de 200 economistas, criado em 2015. Diante do agravamento da pandemia, os participantes começaram a pensar em uma manifestação mais formal sobre quais os problemas a serem enfrentados. Para redigir a carta foram escolhidos cinco relatores.

"A pandemia é um tema de primeira ordem na discussão nacional, e a ideia [da carta] é ser uma contribuição propositiva, com a nossa visão sobre o tema. Existem questões complexas que precisam ser melhor atendidas. Nem tudo o que está no documento é do acordo de todos os economistas do grupo, mas um número representativo assinou a carta que, agora, também ganhou assinatura de economistas de outras esferas", afirmou Flávio Ataliba, economista e secretário-executivo de Planejamento e Orçamento da Seplag (Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará).

Além do ritmo lento e da insuficiência das vacinas no país diante do risco de surgimento de novas cepas do vírus, a carta também traz ponderações sobre a necessidade de limitação da mobilidade e sobre o custo que a pandemia já teve para o Brasil.

"A falta de vacinas é o principal gargalo. Impressiona a negligência com as aquisições, dado que, desde o início da pandemia, foram desembolsados R$ 528,3 bilhões em medidas de combate à pandemia", diz o documento.

O cálculo mostra que a consequente redução da atividade pela demora em adotar políticas públicas mais adequadas custou uma perda tributária de R$ 58 bilhões só no âmbito federal, enquanto o atraso da vacinação irá custar R$ 131,4 bilhões aos cofres públicos em 2021 em termos de produto ou renda não gerada e supondo uma recuperação retardatária em dois trimestres.

Leia a carta na íntegra.

CARTA ABERTA À SOCIEDADE REFERENTE A MEDIDAS DE COMBATE À PANDEMIA

O Brasil é hoje o epicentro mundial da Covid-19, com a maior média móvel de novos casos.

Enquanto caminhamos para atingir a marca tétrica de 3 mil mortes por dia e um total de mortes acumuladas de 300 mil ainda esse mês, o quadro fica ainda mais alarmante com o esgotamento dos recursos de saúde na grande maioria de estados, com insuficiente número de leitos de UTI, respiradores e profissionais de saúde. Essa situação tem levado a mortes de pacientes na espera pelo atendimento, contribuindo para uma maior letalidade da doença.

A situação econômica e social é desoladora. O PIB encolheu 4,1% em 2020 e provavelmente observaremos uma contração no nível de atividade no primeiro trimestre deste ano. A taxa de desemprego, por volta de 14%, é a mais elevada da série histórica, e subestima o aumento do desemprego, pois a pandemia fez com que muitos trabalhadores deixassem de procurar emprego, levando a uma queda da força de trabalho entre fevereiro e dezembro de 5,5 milhões de pessoas.

A contração da economia afetou desproporcionalmente trabalhadores mais pobres e vulneráveis, com uma queda de 10,5% no número de trabalhadores informais empregados, aproximadamente duas vezes a queda proporcional no número de trabalhadores formais empregados.

Esta recessão, assim como suas consequências sociais nefastas, foi causada pela pandemia e não será superada enquanto a pandemia não for controlada por uma atuação competente do governo federal. Este subutiliza ou utiliza mal os recursos de que dispõe, inclusive por ignorar ou negligenciar a evidência científica no desenho das ações para lidar com a pandemia. Sabemos que a saída definitiva da crise requer a vacinação em massa da população. Infelizmente, estamos atrasados. Em torno de 5% da população recebeu ao menos uma dose de vacina, o que nos coloca na 45ª posição no ranking mundial de doses aplicadas por habitante.

O ritmo de vacinação no país é insuficiente para vacinar os grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização (PNI) no 1º semestre de 2021, o que amplia o horizonte de vacinação para toda a população para meados de 2022.

As consequências são inomináveis. No momento, o Brasil passa por escassez de doses de vacina, com recorrentes atrasos no calendário de entregas e revisões para baixo na previsão de disponibilidade de doses a cada mês. Na semana iniciada em 8 de março foram aplicadas, em média, apenas 177 mil doses por dia.

No ritmo atual, levaríamos mais de 3 anos para vacinar toda a população. O surgimento de novas cepas no país (em especial a P.1) comprovadamente mais transmissíveis e potencialmente mais agressivas, torna a vacinação ainda mais urgente. A disseminação em larga escala do vírus, além de magnificar o número de doentes e mortos, aumenta a probabilidade de surgirem novas variantes com potencial de diminuir a eficácia das vacinas atuais.

Vacinas são relativamente baratas face ao custo que a pandemia impõe à sociedade. Os recursos federais para compra de vacinas somam R$ 22 bilhões, uma pequena fração dos R$ 327 bilhões desembolsados nos programas de auxílio emergencial e manutenção do emprego no ano de 2020.

Vacinas têm um benefício privado e social elevado, e um custo total comparativamente baixo. Poderíamos estar em melhor situação, o Brasil tem infraestrutura para isso. Em 1992, conseguimos vacinar 48 milhões de crianças contra o sarampo em apenas um mês.

Na campanha contra a Covid-19, se estivéssemos vacinando tão rápido quanto a Turquia, teríamos alcançado uma proporção da população duas vezes maior, e se tanto quanto o Chile, dez vezes maior. A falta de vacinas é o principal gargalo. Impressiona a negligência com as aquisições, dado que, desde o início da pandemia, foram desembolsados R$ 528,3 bilhões em medidas de combate à pandemia,

incluindo os custos adicionais de saúde e gastos para mitigação da deteriorada situação econômica. A redução do nível da atividade nos custou uma perda de arrecadação tributária apenas no âmbito federal de 6,9%, aproximadamente R$ 58 bilhões, e o atraso na vacinação irá custar em termos de produto ou renda não gerada nada menos do que estimados R$ 131,4 bilhões em 2021, supondo uma recuperação retardatária em 2 trimestres.

Nesta perspectiva, a relação benefício custo da vacina é da ordem de seis vezes para cada real gasto na sua aquisição e aplicação. A insuficiente oferta de vacinas no país não se deve ao seu elevado custo, nem à falta de recursos orçamentários, mas à falta de prioridade atribuída à vacinação.

O quadro atual ainda poderá deteriorar-se muito se não houver esforços efetivos de coordenação nacional no apoio a governadores e prefeitos para limitação de mobilidade. Enquanto se busca encurtar os tempos e aumentar o número de doses de vacina disponíveis, é urgente o reforço de medidas de distanciamento social. Da mesma forma é essencial a introdução de incentivos e políticas públicas para uso de máscaras mais eficientes, em linha com os esforços observados na União Europeia e nos Estados Unidos.

A controvérsia em torno dos impactos econômicos do distanciamento social reflete o falso dilema entre salvar vidas e garantir o sustento da população vulnerável. Na realidade, dados preliminares de óbitos e desempenho econômico sugerem que os países com pior desempenho econômico tiveram mais óbitos de Covid-19. A experiência mostrou que mesmo países que optaram inicialmente por evitar o lockdown terminaram por adotá-lo, em formas variadas, diante do agravamento da pandemia – é o caso do Reino Unido, por exemplo. Estudos mostraram que diante da aceleração de novos casos, a população responde ficando mais avessa ao risco sanitário, aumentando o isolamento voluntário e levando à queda no consumo das famílias mesmo antes ou sem que medidas restritivas formais sejam adotadas.15 A recuperação econômica, por sua vez, é lenta e depende da retomada de confiança e maior previsibilidade da situação de saúde no país.

Logo, não é razoável esperar a recuperação da atividade econômica em uma epidemia descontrolada.

O efeito devastador da pandemia sobre a economia tornou evidente a precariedade do nosso sistema de proteção social. Em particular, os trabalhadores informais, que constituem mais de 40% da força de trabalho, não têm proteção contra o desemprego. No ano passado, o auxílio emergencial foi fundamental para assistir esses trabalhadores mais vulneráveis que perderam seus empregos, e levou a uma redução da pobreza, evidenciando a necessidade de melhoria do nosso sistema de proteção social. Enquanto a pandemia perdurar, medidas que apoiem os mais vulneráveis, como o auxílio emergencial, se fazem necessárias. Em paralelo, não devemos adiar mais o encaminhamento de uma reforma no sistema de proteção social, visando aprimorar a atual rede de assistência social e prover seguro aos informais. Uma proposta nesses moldes é o programa de Responsabilidade Social, patrocinado pelo Centro de Debate de Políticas Públicas, encaminhado para o Congresso no final do ano passado.

Outras medidas de apoio às pequenas e médias empresas também se fazem necessárias. A experiência internacional com programas de aval público para financiamento privado voltado para pequenos empreendedores durante um choque negativo foi bem-sucedida na manutenção de emprego, gerando um benefício líquido positivo à sociedade.

O aumento em 34,7% do endividamento dos pequenos negócios durante a pandemia amplifica essa necessidade. A retomada de linhas avalizadas pelo Fundo Garantidor para Investimentos e Fundo de Garantia de Operações é uma medida importante de transição entre a segunda onda e o pós-crise.

Estamos no limiar de uma fase explosiva da pandemia e é fundamental que a partir de agora as políticas públicas sejam alicerçadas em dados, informações confiáveis e evidência científica. Não há mais tempo para perder em debates estéreis e notícias falsas. Precisamos nos guiar pelas experiências bem-sucedidas, por ações de baixo custo e alto impacto, por iniciativas que possam reverter de fato a situação sem precedentes que o país vive.

Medidas indispensáveis de combate à pandemia: a vacinação em massa é condição sine qua non para a recuperação econômica e redução dos óbitos.

1. Acelerar o ritmo da vacinação. O maior gargalo para aumentar o ritmo da vacinação é a escassez de vacinas disponíveis. Deve-se, portanto, aumentar a oferta de vacinas de forma urgente. A estratégia de depender da capacidade de produção local limitou a disponibilidade de doses ante a alternativa de pré-contratar doses prontas, como fez o Chile e outros países. Perdeu-se um tempo precioso e a assinatura de novos contratos agora não garante oferta de vacinas em prazo curto. É imperativo negociar com todos os laboratórios que dispõem de vacinas já aprovadas por agências de vigilância internacionais relevantes e buscar antecipação de entrega do maior número possível de doses. Tendo em vista a escassez de oferta no mercado internacional, é fundamental usar a política externa – desidratada de ideologia ou alinhamentos automáticos – para apoiar a obtenção de vacinas, seja nos grandes países produtores seja nos países que têm ou terão excedentes em breve.

A vacinação é uma corrida contra o surgimento de novas variantes que podem escapar da imunidade de infecções passadas e de vacinas antigas. As novas variantes surgidas no Brasil tornam o controle da pandemia mais desafiador, dada a maior transmissibilidade.

Com o descontrole da pandemia é questão de tempo até emergirem novas variantes. O Brasil precisa ampliar suas capacidades de sequenciamento genômico em tempo real, de compartilhar dados com a comunidade internacional e de testar a eficácia das vacinas contra outras variantes com máxima agilidade. Falhas e atrasos nesse processo podem colocar em risco toda a população brasileira, e também de outros países.

2. Incentivar o uso de máscaras tanto com distribuição gratuita quanto com orientação educativa. Economistas estimaram que se os Estados Unidos tivessem adotado regras de uso de máscaras no início da pandemia poderiam ter reduzido de forma expressiva o número de óbitos. Mesmo se um usuário de máscara for infectado pelo vírus, a máscara pode reduzir a gravidade dos sintomas, pois reduz a carga viral inicial que o usuário é exposto. Países da União Europeia e os Estados Unidos passaram a recomendar o uso de máscaras mais eficientes – máscaras cirúrgicas e padrão PFF2/N95 – como resposta às novas variantes. O Brasil poderia fazer o mesmo, distribuindo máscaras melhores à população de baixa renda, xplicando a importância do seu uso na prevenção da transmissão da Covid.

Máscaras com filtragem adequada têm preços a partir de R$ 3 a unidade. A distribuição gratuita direcionada para pessoas sem condições de comprá-las, acompanhada de instrução correta de reuso, teria um baixo custo frente aos benefícios de contenção da Covid-1923. Considerando o público do auxílio emergencial, de 68 milhões de pessoas, por exemplo, e cinco reusos da máscara, tal como recomenda o Center for Disease Control do EUA, chegaríamos a um custo mensal de R$ 1 bilhão. Isto é, 2% do gasto estimado mensal com o auxílio emergencial. Embora leis de uso de máscara ajudem, informar corretamente a população e as lideranças darem o exemplo também é importante, e tem impacto na trajetória da epidemia. Inversamente, estudos mostram que mensagens contrárias às medidas de prevenção afetam a sua adoção pela população, levando ao aumento do contágio.

3. Implementar medidas de distanciamento social no âmbito local com coordenação nacional. O termo “distanciamento social” abriga uma série de medidas distintas, que incluem a proibição de aglomeração em locais públicos, o estímulo ao trabalho a distância, o fechamento de estabelecimentos comerciais, esportivos, entre outros, e – no limite – escolas e creches. Cada uma dessas medidas tem impactos sociais e setoriais distintos. A melhor combinação é aquela que maximize os benefícios em termos de redução da transmissão do vírus e minimize seus efeitos econômicos, e depende das características da geografia e da economia de cada região ou cidade. Isso sugere que as decisões quanto a essas medidas devem ser de responsabilidade das autoridades locais.

Com o agravamento da pandemia e esgotamento dos recursos de saúde, muitos estados não tiveram alternativa senão adotar medidas mais drásticas, como fechamento de todas as atividades não-essenciais e o toque de recolher à noite. Os gestores estaduais e municipais têm enfrentado campanhas contrárias por parte do governo federal e dos seus apoiadores. Para maximizar a efetividade das medidas tomadas, é indispensável que elas sejam apoiadas, em especial pelos órgãos federais. Em particular, é imprescindível uma coordenação em âmbito nacional que permita a adoção de medidas de caráter nacional, regional ou estadual, caso se avalie que é necessário cercear a mobilidade entre as cidades e/ou estados ou mesmo a entrada de estrangeiros no país.

A necessidade de adotar um lockdown nacional ou regional deveria ser avaliado. É urgente que os diferentes níveis de governo estejam preparados para implementar um lockdown emergencial, definindo critérios para a sua adoção em termos de escopo, abrangência das atividades cobertas, cronograma de implementação e duração.

Ademais, é necessário levar em consideração que o acréscimo de adesão ao distanciamento social entre os mais vulneráveis depende crucialmente do auxílio emergencial. Há sólida evidência de que programas de amparo socioeconômico durante a pandemia aumentaram o respeito às regras de isolamento social dos beneficiários. É, portanto, não só mais justo como mais eficiente focalizar a assistência nas populações de baixa renda, que são mais expostas nas suas atividades de trabalho e mais vulneráveis financeiramente.

Dentre a combinação de medidas possíveis, a questão do funcionamento das escolas merece atenção especial. Há estudos mostrando que não há correlação entre aumento de casos de infecção e reabertura de escolas no mundo26. Há também informações sobre o nível relativamente reduzido de contágio nas escolas de São Paulo após sua abertura.

As funções da escola, principalmente nos anos do ensino fundamental, vão além da transmissão do conhecimento, incluindo cuidados e acesso à alimentação de crianças, liberando os pais – principalmente as mães – para o trabalho. O fechamento de escolas no Brasil atingiu de forma mais dura as crianças mais pobres e suas mães. A evidência mostra que alunos de baixa renda, com menor acesso às ferramentas digitais, enfrentam maiores dificuldade de completar as atividades educativas, ampliando a desigualdade da formação de capital humano entre os estudantes28.

Portanto, as escolas devem ser as últimas a fechar e as primeiras a reabrir em um esquema de distanciamento social. Há aqui um papel fundamental para o Ministério da Educação em cooperação com o Ministério da Saúde na definição e comunicação de procedimentos que contribuam para a minimização dos riscos de contágio nas escolas, além do uso de ferramentas comportamentais para retenção da evasão escolar, como o uso de mensagens de celular como estímulo para motivar os estudantes, conforme adotado em São Paulo e Goiás.

4. Criar mecanismo de coordenação do combate à pandemia em âmbito nacional – preferencialmente pelo Ministério da Saúde e, na sua ausência, por consórcio de governadores – orientada por uma comissão de cientistas e especialistas, se tornou urgente. Diretrizes nacionais são ainda mais necessárias com a escassez de vacinas e logo a necessidade de definição de grupos prioritários; com as tentativas e erros no distanciamento social; a limitada compreensão por muitos dos pilares da prevenção, particularmente da importância do uso de máscara, e outras medidas no âmbito do relacionamento social.

Na ausência de coordenação federal, é essencial a concertação entre os entes subnacionais, consórcio para a compra de vacinas e para a adoção de medidas de supressão.

O papel de liderança: Apesar do negacionismo de alguns poucos, praticamente todos os líderes da comunidade internacional tomaram a frente no combate ao Covid-19 desde março de 2020, quando a OMS declarou o caráter pandêmico da crise sanitária. Informando, notando a gravidade de uma crise sem precedentes em 100 anos, guiando a ação dos indivíduos e influenciado o comportamento social.

Líderes políticos, com acesso à mídia e às redes, recursos de Estado, e comandando atenção, fazem a diferença: para o bem e para o mal. O desdenho à ciência, o apelo a tratamentos sem evidência de eficácia, o estímulo à aglomeração, e o flerte com o movimento antivacina, caracterizou a liderança política maior no país. Essa postura reforça normas antissociais, dificulta a adesão da população a comportamentos responsáveis, amplia o número de infectados e de óbitos, aumenta custos que o país incorre.

O país pode se sair melhor se perseguimos uma agenda responsável. O país tem pressa; o país quer seriedade com a coisa pública; o país está cansado de ideias fora do lugar, palavras inconsequentes, ações erradas ou tardias. O Brasil exige respeito.

VEJA QUEM ASSINA A CARTA

A última contagem de assinaturas foi feita até As 16h30 deste domingo (21).

Abidiel de Carvalho Aroeira Junior

Adelar Fochezatto

Adriana Rattes

Affonso Celso Pastore

Afonso Luz

Ajax Reynaldo Bello Moreira

Alessandro Sanches Pereira

Alexandre Lowenkron

Alexandre Maia

Alexandre Mattos de Andrade

Alexandre Rands

Alexandre Schwartsman

Álvaro de Souza

Alvaro Piano Rocha

Amanda de Albuquerque

Amella Lorrane Ribeiro Lima

Ana Beatriz Rebecchi Pereira

Ana Cândida Costa

Ana Carla Abrão

Ana Carolina Medeiros Milanezi

Ana Frischtak

Ana Madureira de Pinho

Ana Maria Barufi

Ana Maria dos Santos Moreira

Ana Novaes

Ana Victoria Pelliccione

André de Castro Silva

André Luis Squarize Chagas

André Magalhães

André Perfeito

André Portela

Andrea Calabi

Andréa Galiazzi

Andrea Lucchesi

Andreia de Lima Pereira

Angela Magalhães Gomes

Angela Moraes e Silva

Angélica Maria de Queiroz

Anna Olimpia de Moura Leite

Antonio Kandir

Antônio Márcio Buainain

Aod Cunha

Armínio Fraga

Arthur Augusto Lula Mota

Beatriz Diniz

Ben Lian Deng

Beny Parnes

Bernard Appy

Betina Pegorini

Bráulio Borges

Braz Camargo

Bruno Boni de Oliveira

Bruno Imaizumi

Carla Casa Nova Xerfan

Carla Jucá Amrein C. de Andrade

Carlos Alberto Manso

Carlos Ari Sundfeld

Carlos Brunet Martins Filho

Carlos Fausto

Carlos Góes

Carlos Mauricio

Carmen M. Costa

Carol Conway

Carolina Grottera

Caroline Sawyer

Cassiana Fernandez

Cássio Casseb

Cecília Moraes e Silva

Célia Marcondes Smith

Celso de Campos Toledo Neto

Cesar Hideki Yamamoto

Christian Velloso Kuhn

Christiano Penna

Claudia Sussekind Bird

Claudio Considera

Cláudio Frischtak

Claudio Marinho

Claudio Ribeiro de Lucinda

Cleveland Prates

Comba Cascardo

Cosmo De Donato Junior

Cristian Andrei

Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt

Cristiano Canedo S. S. Albuquerque

Daniel Cerqueira

Daniel Consul de Antoni

Daniel Fainguelernt

Daniel Gleizer

Daniel K Goldberg

Daniel Leichsenring

Daniela Considera

Danielle Carusi Machado

Danilo Camargo Igliori

Davi Ricardo Lopes Alves

David Gotlib

Débora Freire

Demósthenes Madureira de Pinho Neto

Denis Mizne

Denise Castro

Dércio de Assis

Diana Lúcia Gonzaga da Silva

Diana Moreira

Dimitri Szerman

Domingos Brito da Silva

Duilio de Avila Berni

Ed Carlos Ferreira Nascimento da Costa

Edmar Bacha

Edmar Luiz Fagundes de Almeida

Edmundo Valente

Eduardo Amaral Haddad

Eduardo Augusto Guimarães

Eduardo Gulart Monteiro

Eduardo Mazzilli de Vassimon

Eduardo Pontual

Eduardo Souza-Rodrigues

Eduardo Weber

Eduardo Wurzmann

Eduardo Zilberman

Eduardo Zylberstajn

Elane Niskier Goldkorn

Elbia Gannoum

Eleazar de Carvalho

Elena Landau

Elena welper

Elizelma Monteiro

Eloá Sales Davanzo

Emerson Kapaz

Erica Iootty

Erick Lima

Eurico Marques de Oliveira Júnior

Evandro José Neumann

Fabiana Rocha

Fábio Barbosa

Fábio Esperança

Fabio Giambiagi

Fabio Guedes Gomes

Fábio Moraes

Fábio Romão

Fabio Szwarcwald

Fábio Terra

Fábio Xavier da Silveira Rosa

Felipe de Mendonça Lopes

Felipe Falcão Nobre

Felipe Imperiano

Felipe Salto

Fernanda Marques

Fernanda Medeiros

Fernanda Polonia Rios

Fernando Genta

Fernando Penteado

Fernando Postali

Fernando Reinach

Fernando Veloso

Fersen Lambranho

Filipe de luca

Flávia Seligman

Flávio Ataliba

Flavio Bulcão

Francielly Cordeiro Freire da Rocha

Francisco Cavalcanti

Francisco Cunha

Francisco Machado

Francisco Pessoa Faria

Francisco Ramos

Francisco Soares de Lima

Franklin Gonçalves

Frederico Silva

Gabriel Bravim Furlan

Gabriel Ferreira Cavalcante

Gabriel Lucindo

Gabriel Rassi

Gabriella Seiler

Genaro Lins

Geraldo Carbone

Germano Treiger

Gian Paulo Soave

Gilberto Henrique Moraes

Giovanna Ribeiro

Giuliano Guandalini

Graça Seligman

Guilherme Irffi

Guilherme Macalossi

Guilherme Magacho

Guilherme Micota Stipp

Guilherme Tinoco

Guilherme Valle Moura

Guillherme Setubal souza e Silva

Gustavo Gonzaga

Gustavo Loyola

Gustavo Madi Rezende

Hailron de Andrade Torquato

Helcio Tokeshi

Helena Arruda Freire

Hélio Henkin

Henrique Duarte Miareli

Henrique Félix

Henrique Luz

Henrique Vicente

Hilda Azevedo Vieira

Horácio Lafer Piva

Humberto Baranek

Humberto Moreira

Hussein Kalout

Igor Rocha

Ilan Goldfajn

Ilan Gorin

Ilona Szabó de Carvalho

Isac Berman

Isacson Casiuch

Ítalo Moisés

Izabel Portela

Jacob B. Goldemberg

Jacques El kobbi

Jaime Macedo

Jaqueline Marques

Jéssica de Araújo Silva Caieiro

Jessica Gagete-Miranda

Joana acosta

Joana C.M. Monteiro

Joana Naritomi

João Antunes Ramos

João Carlos Figueiredo

João Carlos Nicolini de Morais

João Carlos Rios

João Cesar Tourinho

João Gabriel Caetano Leite

João Henrique Duarte

João Mário de França

João Moreira Salles

João Pedro Souza Rocha

João Prates Romero

João Villaverde

Jorge Peregrino

José Antônio Ferreira da Cunha

José Artur Lima Gonçalves

José Augusto Fernandes

José Augusto Zatti Filho

José Benedito Bortoto

José Cesar Martins

José Guilherme Oliveira

José Luiz Chabassus Maia

José Monforte

José Olympio Pereira

José Roberto Mendonça de Barros

José Rubens

José Taragona

José Tavares de Araujo

Josef Benhaim

Josué Alfredo Pellegrini

Juan Sousa Perroni

Júlia Fontes

Julia Neves da Silva Santos Pretti Espindula

Juliana Camargo

Juliano Assunção

Julio Cesar da Silva

Karina Bugarin

Keila carneiro dos Santos

Kleber F Pasin

Kleyton Vieira Sales da Costa

Laísa Rachter

Laudinei Amorim

Laura Carvalho

Laura de Carvalho Schiavon

Laura Karpuska

Laura Souza

Leandro Guariglia Ferreira

Leandro Machado

Leandro Padulla

Leandro Piquet Carneiro

Leane Naidin

Leany Barreiro Lemos

Leila Frischtak

Leila Maria Gil Neves

Leonardo Beni Tkacz

Leonardo Coviello Regazzini

Leonardo de Carvalho Prozczinski

Leonardo Monteiro Monasterio

Leonardo Rezende

Leyanie Neves

Licinio Velasco

Loide Bedran

Lucas Argentieri Mariani

Lucas de Souza Sartori

Lucas de Toro Rodrigues

Lucas M. Novaes

Lucia Hauptmann

Lucia Souza

Luciana da Silva Marques

Luciano Losekann

Luciene Pereira

Lucila Lacreta

Luis Eugenio Portela Fernandes de Souza

Luís Meloni

Luís Stuhlberger

Luis Terepins

Luiz Carlos Lyra

Luiz Carlos Prado

Luiz Fernando Guedes Pereira Filho

Luíz Godinho

Luiz Guilherme Scorzafave

Luiz Octavio vilela de Andrade

Luiz Otavio Teixeira Mendes

Luiz Parreiras

Luiz Wrobel

Luiza Niemeyer

Maílson da Nóbrega

Manoel Pires

Manuel Thedim

Marcela Carvalho Ferreira de Mello

Marcelo André Steuer

Marcelo Barbará

Marcelo Cunha Medeiros

Marcelo Davi Santos

Marcelo de Paiva Abreu

Marcelo F. L. Castro

Marcelo Fernandes

Marcelo Justus

Marcelo Kfoury

Marcelo Leite de Moura e Silva

Marcelo Pereira Lopes de Medeiros

Marcelo Trindade

Marcia Lahtermaher

Marcílio Marques Moreira

Márcio Coimbra

Márcio Fortes

Márcio Garcia

Márcio Holland

Márcio Issao Nakane

Marcio Mello de Aguiar

Marco Bonomo

Marco Vinicius Cuchiaro

Marcos Camizao

Marcos Freire

Marcos Lederman

Marcos Roberto Furlan

Marcos Ross Fernandes

Marcos Wendde Cruz Carneiro

Maria Alice Moz-Christofoletti

Maria Cristina Mello

Maria Cristina Pinotti

Maria Dolores Montoya Diaz

Maria Gabriela Mazoni do Nascimento

Maria Tereza Sarmento Ferreira

Mariana Coates Furquim Werneck

Marina Rios

Mário Ramos Ribeiro

Marisa Moreira Salles

Matheus Pessôa

Maurício Canêdo Pinheiro

Mauro Rodrigues

Mauro Salvo

Michael Burt

Miguel Fausto

Miguel Nathan Foguel

Milton Seligman

Miriã Botelho

Miriam Seligman

Moacir Salztein

Monica Baumgarten de Bolle

Mônica Viegas Andrade

Naercio Menezes Filho

Natália Nunes Ferreira-Batista

Natalie Victal

Neide Eisele

Nélia Carvalho Rios

Nelson Barros

Nelson Eizirik

Nícia Comerlatti

Nilson Teixeira

Norbert Glatt

Octavio de Barros

Odilon Camargo

Otaviano Canuto

Patrícia Franco Ravaioli

Paula Carvalho Pereda

Paula Magalhães

Paulo Dalla Nora Macedo

Paulo Guilherme Correa

Paulo Hartung

Paulo Henrique de Oliveira

Paulo Hermanny

Paulo Leal Lanari Filho

Paulo Maurício Roncisvalle

Paulo Ribeiro

Paulo Tafner

Pedro Bodin de Moraes

Pedro Bulcão

Pedro Cavalcanti Ferreira

Pedro Dittrich

Pedro Henrique Salerno

Pedro Henrique Thibes Forquesato

Pedro Ivo Marciliano Pires

Pedro Malan

Pedro Menezes

Pedro Moreira Salles

Pedro Parente

Pedro Passos

Pedro Vasconcelos Maia do Amaral

Persio Arida

Priscilla Albuquerque Tavares

Rafael Ahvener

Rafael B. Barbosa

Rafael Dix-Carneiro

Rafaela Vitória

Raphael Bruce

Raphael Rocha Gouvea

Raquel Teixeira

Regina Lucia Burtet

Regina Madalozzo

Reinaldo Pinheiro

Rejane Knijnik

Renan Chicarelli Marques

Renan Seligman

Renata Kotscho

Renato Ferreira

Renato Fragelli

Renê Garcia Jr.

Ricardo Augusto Gallo

Ricardo Cyrino

Ricardo de Abreu Madeira

Ricardo Gandour

Ricardo Gorodovits

Ricardo Lisboa Pegorini

Ricardo Markwald

Rita Leite Pereira

Róber Iturriet Avila

Roberta Tenenbaum

Roberto Adler

Roberto Bielawski

Roberto Freire

Roberto Iglesias

Roberto Moritz

Roberto Olinto

Roberto Setubal

Robson carvalho

Robson Luiz Silva de Souza

Rodger Barros Antunes Campos

Rodrigo Bleyer Bazzo

Rodrigo Lanna Franco da Silveira

Rodrigo Menon S. Moita

Rodrigo Nishida

Rodrigo pontes

Rodrigo R Azevedo

Roger Patrick dos Santos

Rogério Furquim Werneck

Ronaldo Marcelo

Rosana Seligman

Rosangela Bolze

Rosangela Niskier Casiuch

Rosiane Pecora

Rubens Ricupero

Ruth Wrobel

Ruy Ribeiro

Sabino da Silva Porto Júnior

Samira Schatzmann

Samuel Pessoa

Sandra britto Brandão

Sandra Ghilardi

Sandra M. M. Silva

Sandra Regina Pesqueira Berti

Sandra Rios

Sarita Kulysz

Sergio Akkerman

Sergio Becker

Sérgio Besserman Vianna

Sergio Fausto

Sergio Fonseca

Sérgio Guerra

Sergio Krakauer

Sergio landau

Sergio Margulis

Sergio Rezende

Silvia Barbará

Silvia Franco

Silvia Matos

Solange David

Solange Srour

Sônia Maria Alves da Silva

Stephanie Kestelman

Synthia Santana

Tamir Fattori

Tauries Sakai Nakazawa

Thais Prandini

Thiago Moreira Rodrigues

Thomas Conti

Thomas Hoegg Adamski

Thomas Kang

Tiago Cavalcanti

Tiago Grassano Lattari

Tomás Branski Reydon

Tomás Neves Henrique Silva

Tomás Urani

Tuanne Ferreira Dias

Vagner Ardeo

Verônica Lazarini Cardoso

Victor Alexandre de Paula Lopes

Victor Genofre Vallada

Vilma da Conceição Pinto

Vinicius Carrasco

Vinícius de Oliveira Botelho

Vinicius Nascimento de Azevedo

Vinícius Peçanha

Vitor Monteiro

Vitor Natã Gil

Vitor Pereira

Vitor Pestana Ostrensky

Walter Novaes

Wilfredo Leiva Maldonado

Vladimir Safatle: Este Governo tem que cair. Preservá-lo é ser cúmplice

Há um ano, movimentos exigiam impeachment de Bolsonaro, mas foram desqualificados pois era momento do Brasil se unificar diante dos desafios da gestão da pandemia. O tempo passou e ficou claro que a verdadeira crise brasileira é o próprio presidente, que trabalha para aprofundá-la

Na última sexta feira, a imprensa noticiou que “um homem”, “um idoso” morreu no chão de uma Unidade de Pronto Atendimento em Teresina. O “homem” apresentava problemas respiratórios, mas a UPA não tinha maca disponível, não tinha leito e muito menos vaga em UTI. Ao fim, ele morreu de parada cardíaca. Sua foto circulou na imprensa e redes sociais enquanto o Brasil se consolidava como uma espécie de cemitério mundial, pois é responsável por 25% das mortes atuais de covid-19. País que agora vê subir contra si um cordão sanitário internacional, como se fôssemos o ponto global de aberração.

O “homem” em questão era negro e vinha de um bairro pobre na zona sul de Teresina, Promorar. Ele morreu sem que veículos de imprensa sequer dissessem seu nome. Uma morte sem história, sem narrativa, sem drama. Mais um morto que existiu na opinião pública como um corpo genérico: “um idoso”, “um homem”. Não teve direito à descrição de sua “luta pela vida”, nem da dor em “entes queridos”. Não houve declarações da família, nem comoção ou luto. Afinal, “um homem” não tem família, nem lágrimas. Ele é apenas o elemento de um gênero. Dele, vemos apenas seus últimos momentos, no chão branco e frio, enquanto uma enfermeira, com parcos recursos, está a seu lado, também sentada no chão, como quem se encontra completamente atravessada pela disparidade entre os recursos necessários e a situação caótica em sua unidade hospitalar. Reduzido a um corpo em vias de morrer, ele repete a história imemorial da maneira com que se morre no Brasil, quando se é negro e se vive na em bairros pobres. A foto de seus momentos finais só chegou até nós porque sua história tocou a história da pandemia global.

Enquanto “um homem” morria no chão de uma Unidade de Pronto Atendimento, com o coração lutando para conseguir ainda encontrar ar, o Brasil assistia o ocupante da cadeira de presidente a ameaçar o país com estado de sítio, ou “medidas duras” caso o STF não acolhesse sua exigência delirante de suspender o lockdown aplicado por governadores e prefeitos desesperados. Não se tratava assim apenas de negligencia em relação a ações mínimas de combate a morte em massa de sua própria população. Nem se tratava mais da irresponsabilidade na compra e aplicação de vacinas, até agora fornecidas a menos de 5% da população geral. Tratava-se, na verdade, de ameaça de ruptura e de uso deliberado do poder para preservar situações que generalizarão, para todo o país, o destino do que ocorreu em Teresina com “um homem”. Generalizar a morte indiferente e seca. Ou seja, via-se claramente uma ação deliberada de colocar a população diante da morte em massa.

Enquanto nossos concidadãos e concidadãs morriam sem ar, no chão frio de hospitais, a classe política, os ministros do STF não estavam dedicando seu tempo a pensar como mobilizar recursos para proteger a população da morte violenta. Eles estavam se perguntando sobre se Brasília acordaria ou não em estado de sítio. Ou seja, estávamos diante de um governo que trabalha, com afinco e dedicação, para a consolidação de uma lógica sacrificial e suicidária cujo foco principal são as classes vulneráveis do país. Um governo que não chora pela morte de suas cidadãs e seus cidadãos, mas que cozinha, no fogo alto da indiferença, o prato envenenado que ele nos serve goela abaixo. Não por outra razão “genocídio” apareceu como a palavra mais precisa para descrever a ação do governo contra seu próprio povo.

Um governo como esse deve ser derrubado. E devemos dizer isto de forma a mais clara. Preservá-lo é ser cúmplice. Esperar mais um ano e meio será insanidade, até porque há de se preparar para um governo disposto a não sair do poder mesmo se perder a eleição. Vimos isso nos EUA e, no fundo, sabemos que o que nos espera é um cenário ainda pior, já que este é um Governo das Forças Armadas.

Cabe a todas e todos usar seus recursos, sua capacidade de ação e mobilização para deixar de simplesmente xingar o governante principal, gritar para que ele saia, e agir concretamente para derrubá-lo, assim como a estrutura que o suportou e ainda o suporta. A função elementar, a justificativa básica de todo governo é a proteção de sua população contra a morte violenta vinda de ataques externos e crises sanitárias. Um governo que não é apenas incapaz de preencher tais funções, mas que trabalha deliberadamente para aprofundá-la não pode ser preservado. Ele funciona como um governo, em situação de guerra, que age para fortalecer aqueles que nos atacam. Em situação normal, isso se chama (e afinal, o vocabulário militar é o único que eles são capazes de compreender): alta traição. Um governo que não tem lágrimas nem ação para impedir que “um homem” morra no chão de um hospital, que age deliberadamente para que isso se repita de forma reiterada perdeu toda e qualquer legitimidade. Não há pacto algum que o sustente. E toda ação contra um governo ilegítimo é uma ação legítima.

Na verdade, esse governo já nasceu ilegítimo, fruto de uma eleição farsesca cujos capítulos agora veem à público. Uma eleição baseada no afastamento e prisão do candidato “indesejável” através de um processo no qual se forjou até mesmo depoimentos de pessoas que nunca depuseram. Ele nasce de um golpe militar de outra natureza, que não se faz com tanques na rua, mas com tweets enviados ao STF ameaçando a ruptura caso resultados não desejados pela casta militar ocorressem influenciando as eleições.

Há um ano, vários de nós começaram movimentos exigindo o impeachment de Bolsonaro. Não faltou quem desqualificasse tais demandas, afirmando que, ao contrário, era momento do Brasil se unificar diante dos desafios da gestão da pandemia, que mais um impeachment seria catastrófico para a vida política nacional, entre outros. Um ano se passou e ficou claro como o sol ao meio-dia que a verdadeira crise brasileira é Bolsonaro, que não é possível tentar combater a pandemia com Bolsonaro no governo. Mesmo assim, setores que clamavam por “frentes amplas” nada fizeram para realizar a única coisa sensata diante de tamanho descalabro, a saber, derrubar o governo: mobilizar greves, paralisações, bloqueios, manifestações, ocupações, desobediência civil para preservar vidas. Como dizia Brecht, adaptado pelos cineastas Straub e Huillet, só a violência ajuda onde a violência reina.

A primeira condição para derrubar um governo é querer que ele seja derrubado, é enunciar claramente que ele deve ser derrubado. É não procurar mais subterfúgios e palavras outras para descrever aquilo que compete à sociedade em situações nas quais ela está sob um governo cujas ações produzem a morte em massa da população. Há um setor da população brasileira, envolto em uma identificação de tal ordem, que irá com Bolsonaro, literalmente, até o cemitério. Como já deve ter ficado claro, nada fará o governo perder esse núcleo duro. Cabe aos que não querem seguir essa via lutar, abertamente e sem subterfúgios, para que o governo caia.

Celso Lafer: As fronteiras e seu significado

Synesio Sampaio Goes Filho lança obra sobre ‘o estadista que desenhou o mapa do Brasil’

Fronteiras têm grande importância na vida internacional. Definem o espaço da competência jurídica e política própria dos Estados nacionais. Diferenciam o “externo” do “interno”, no âmbito do qual cabe a um Estado, por meio de suas instituições, a responsabilidade de deliberar sobre rumos de uma sociedade. Nessa esfera também se situa o desafio de se orientar no mundo, pois na realidade contemporânea as fronteiras são porosas.

Faço essas considerações para destacar que a definição das fronteiras com reconhecimento internacional é o que configura “o corpo da pátria”, para me valer do sugestivo título do livro de Demétrio Magnoli. Por isso, o primeiro item da pauta da política externa de um país é o de buscar configurar o “corpo da pátria”. Nesse item, a diplomacia brasileira teve sucesso exemplar em obra que teve início com o Tratado de Madri de 1750.

O Brasil é um país de dimensão continental, como a China, a Índia e a Rússia. Em contraste com esses e outros países grandes, médios e pequenos, não enfrenta contenciosos territoriais e suas tensões, presentes em tantas regiões do mundo. Não tem ambição de expansão territorial.

O Brasil, na lição de Rio Branco, é um país “que só ambiciona engrandecer-se pelas obras fecundas da paz, com seus próprios elementos, dentro das fronteiras em que fala a língua dos seus maiores e quer vir a ser forte, entre vizinhos grandes e fortes”. É de pertinente atualidade a afirmação de Rio Branco. Explicita uma pacífica dimensão de nossa inserção internacional.

Pela ação das bandeiras e das monções, a ocupação do território hoje brasileiro foi muito além dos limites previstos no Tratado de Tordesilhas, de 1494, pelo qual Portugal e Espanha buscaram dividir o que estava por se descobrir no “mar oceano”. Por isso, de fato e de direito, eram indefinidas as fronteiras entre os domínios da Espanha e de Portugal na América do Sul. Esses espaços passaram a ser estabelecidos pelo Tratado de Madri, que delineou a fisionomia do nosso país e é ponto de partida da grande obra da definição das fronteiras do Brasil.

O seu grande negociador foi o paulista Alexandre de Gusmão, nascido em Santos em 1695, considerado como o avô da diplomacia brasileira, pois com ele teve início a formação de um capital diplomático, que, a partir da herança portuguesa, vem favorecendo o nosso país.

Sobre Gusmão acaba de ser publicado iluminador livro de Synesio Sampaio Goes Filho: Alexandre de Gusmão (1695-1753) – o estadista que desenhou o mapa do Brasil.

Synesio, com a qualidade de escritor e a profundidade de consagrado estudioso das fronteiras do Brasil, logra transmitir ao leitor contemporâneo o significado do equilíbrio e da razoabilidade das teses defendidas por Gusmão, consagradas no Tratado de Madri. Desvenda ao mesmo tempo o perfil de uma personalidade de intrépido vigor intelectual.

O objetivo do tratado era “estreitar a cordial amizade” entre Portugal e Espanha, eliminando os embaraços das incertezas dos limites dos domínios das duas Coroas na América, para assim “manter os seus vassalos em paz e sossego”. Os critérios estabelecidos para a fixação dos limites foram os seguintes: 1) suas balizas devem ser as paragens mais conhecidas (“origem e curso dos rios e os montes mais notáveis”) para obstar disputas, valorizando assim fronteiras naturais, e 2) “cada parte há de ficar com o que atualmente possui” – é o que veio a ser a tese do uti possidetis –, “à exceção das mútuas cessões as quais se farão por conveniência comum e para que os confins fiquem, quanto possível, menos sujeitos a controvérsias” – o que levou à cessão para a Espanha da Colônia do Sacramento, origem do que veio a ser o Uruguai e a cessão para Portugal da área das missões, que vieram a configurar os contornos do Estado do Rio Grande do Sul.

As teses de Gusmão exigiam o conhecimento do Brasil da época, incluídas as incertezas amazônicas. Daí a importância dos mapas de que se valeu nas negociações. Essa é a sólida origem das bases de uma diplomacia do conhecimento que norteou as negociações do Brasil em matéria de fronteiras levadas a cabo pelo Império e completadas na República por Rio Branco, e que com seus desdobramentos esteve a serviço da construção do Brasil. Daí a relevância do livro de Synesio e sua dimensão de atualidade, pois dá destaque ao acervo de realizações da política externa brasileira e ao soft power do seu capital simbólico.

É esse capital simbólico – que permite a adequada orientação no mundo – que a diplomacia do governo Bolsonaro se dedica cotidianamente a dilapidar. Ela alcança até o Tratado de Madri, pois foi a Fundação Alexandre de Gusmão do Itamaraty, na gestão Ernesto Araújo, que se recusou a patrocinar a publicação do livro, ora editado pela Record, por conta da mensagem do prefácio de Rubens Ricúpero, que, ao realçar os indiscutíveis méritos do trabalho de Synesio, insere-o no âmbito do profícuo papel da diplomacia brasileira nos destinos do Brasil.

*Professor Emérito da USP, foi ministro das Relações exteriores (1992 e 2001-2002)

Janio de Freitas: A pandemia não matou a doença do golpismo

Medidas duras contra governadores só podem ser intervenções. Não terá sido ocasional a presença da expressão estado de sítio antes da ameaça

O ressurgimento de Lula da Silva, prestigiado até pela atenção da CNN americana, simultâneo a outros fatos de aguda influência, levam Bolsonaro ao estado de maior tensão e descontrole exibido até agora.Sua conversa com o ministro Luiz Fux e as palavras que a motivaram, centradas em referências dúbias a estado de sítio, tanto expuseram uma situação pessoal de desespero como o componente ameaçador desse desvairado por natureza. O pouco que Bolsonaro disse ao presidente do Supremo em sentido neutralizador conflita com a adversidade que cresce, rápida e envolvente, contra seu projeto.

Embora lerda como poucas, a investigação das tais "rachadinhas" de Flávio, além de outra vez autorizada, afinal vê surgir a do filho Carlos e encontra o nome Jair. O filho mais novo, ainda com os primeiros fios no rosto, inicia-se como investigado por tráfico de influência.

"Com crise econômica, o meu governo acaba" é a ideia que orienta Bolsonaro mesmo nos assuntos da pandemia. Nos quais não deu mais para manter a conduta de alienação e primarismo diante do agravamento brutal da crise pandêmica.

A reação de Bolsonaro foi a tontura do desesperado. Lula pega a bandeira da vacina, então é urgente pôr a vacina no lugar da cloroquina. Põe máscara. Tira máscara. Volta à cloroquina. Culpa os governadores. Mas o empurrado é Pazuello. Escreve carta solícita a Biden e recebe uma resposta de cobrança sobre meio ambiente. Volta à vacina. Falta vacina.

Se 300 mil mortes não importam a Bolsonaro, é esmagador o reconhecimento inevitável de que a vacina de João Doria veio a ser um pequeno salvamento e uma grande humilhação para o governo. E a economia decisiva? Inflação, necessário aumento dos juros, ameaça às exportações, fome, socorro em algum dinheirinho a 45 milhões e contra as contas governamentais.

Bolsonaro corre ao Supremo, com uma ação contra os governadores, pretendendo que sejam proibidos de impor confinamento e reduzir a atividade econômica ao essencial. Não sabe que o regime é federativo e isso o Supremo não teme confirmar.