conservadorismo

A carreira de controvérsias de Boris Johnson

Brasil de Fato*

Boris Johnson abusou da sorte ao longo de sua carreira, driblando uma sucessão de contratempos e escândalos que facilmente teriam afundado políticos menos perspicazes. Mas a sorte de um homem que chegou a ser comparado a um "porquinho azeitado", por sua capacidade de escapar de controvérsias, finalmente acabou, após uma série de ministros e secretários de Estado terem renunciado em protesto pelos seguidos escândalos.

A saída de nomes importantes do gabinete na terça-feira, como os chefes das pastas das Finanças, Rishi Sunak, e da Saúde, Sajid Javid, enfraqueceu ainda mais o premiê no momento em que ele mais precisava de aliados.

A renúncia nesta quinta-feira ocorre apenas três anos depois que ele sucedeu Theresa May em uma disputa interna da liderança conservadora e após meses de escândalos, que inclusive levaram Johnson a ser multado pela polícia e criticado por permitir festas na sede do governo durante a pandemia.

Há um mês, ele havia superado uma moção de desconfiança em seu partido, mas saiu com o poder enfraquecido da votação, que mostrou insatisfação de 41% dos parlamentares conservadores com sua gestão.

Sob pressão, Johnson exortou seu partido e o país a "seguirem em frente" e se concentrarem na economia em dificuldades do Reino Unido e na guerra da Rússia na Ucrânia. Mas as alegações de má conduta sexual contra um alto funcionário do partido selou o destino de um político que demonstrava grande resiliência.

Maioria recorde desde Thatcher

Nas eleições gerais antecipadas em dezembro de 2019, Johnson conquistou a maior maioria parlamentar conservadora desde o apogeu de Margaret Thatcher na década de 1980. Isso permitiu que ele desbloqueasse anos de paralisia política após a votação do Brexit em 2016, para tirar o Reino Unido da União Europeia em janeiro de 2020.

Johnson vinha enfrentando críticas desde então, desde as sua gestão da pandemia de coronavírus até alegações de corrupção e clientelismo. Alguns traçam paralelos entre seu estilo de governo e sua caótica vida privada de três casamentos, pelo menos sete filhos e rumores de uma série de casos.

Sonia Purnell, ex-colega de Johnson do tempo em que ele trabalhava para o Daily Telegraph, sugeriu que Sunak e Javid podem ter percebido o que ela e outros perceberam antes deles. "Quanto mais perto você chega dele, menos você gosta dele e menos você pode confiar nele", disse ela à emissora Sky News. "Ele realmente decepciona todo mundo, em todos os momentos ele realmente engana você."

"Regras são para os outros"

Alexander Boris de Pfeffel Johnson teve uma ascensão convencional ao poder para um político conservador: primeiro o colégio de elite Eton College, depois a Universidade de Oxford.

Em Eton, seus professores lamentavam sua "atitude arrogante" em relação aos estudos e a sensação que ele dava de que deveria ser tratado como "uma exceção".

A aparente atitude de Johnson de que as regras foram feitas para os outros foi amplamente demonstrada em 2006, quando ele inexplicavelmente derrubou o jogador adversário usando um golpe de rugby durante um jogo de futebol beneficente.

Sua relação elástica com a verdade foi forjada em Oxford, onde foi presidente da Oxford Union, uma sociedade de debates fundada na retórica e na réplica, e não no domínio de fatos frios e duros. Seu grupo privilegiado no covil da política estudantil forneceu muitos integrantes do movimento que levou ao Brexit.

Logo depois de Oxford, ele se casou com sua primeira esposa – sua colega de faculdade Allegra Mostyn-Owen – apesar das dúvidas da mãe dela. "Não gostava do fato de ele estar à direita", disse a ex-sogra Gaia Servadio, que morreu no ano passado, segundo o biógrafo de Johnson, Tom Bower. "Mas acima de tudo, não gostava do caráter dele. Para ele, a verdade não existe."

Após a universidade, ele foi demitido do jornal The Times depois de inventar uma citação, e em seguida juntou-se ao Telegraph como correspondente do jornal em Bruxelas.

Johnson em uma das festas que teriam contrariado as regras da pandemia / UK Cabinet Office

Euroceticismo

A partir daí, ele alimentou o crescente euroceticismo conservador da década de 1990 com "euromitos" regulares sobre supostos planos da UE para um megaestado que ameaçava a soberania britânica. Seus rivais descreviam alguns de seus artigos como "bobagens completas".

Johnson foi se tornando conhecido desde Bruxelas, com aparições satíricas em programas de perguntas e respostas na televisão, colunas de jornais e revistas.

Desde então, muito de seu jornalismo foi amplamente citado, particularmente suas visões sobre questões de mães solteiras, passando por homossexualidade ao colonialismo britânico.

Ele tornou-se deputado em 2004, e o líder conservador na época, Michael Howard, o demitiu de seu gabinete paralelo por mentir sobre um caso extraconjugal.

De 2008 a 2016, foi prefeito de Londres por dois mandatos, promovendo-se como liberal pró-UE, postura que abandonou assim que o referendo do Brexit foi lançado.

Figura de proa do Brexit

Johnson tornou-se figura de proa da campanha pelo Brexit, capitalizando sua imagem como um personagem não convencional mas simpático como o caminho mais rápido para o poder.

Seu ex-editor do Telegraph, Max Hastings, descreveu-o como alguém que só se importa "com sua própria fama". Na quarta-feira, enquanto os pedidos de saída de Johnson aumentavam, Hastings escreveu no The Times que o primeiro-ministro "quebrou todas as regras de decência e não fez nenhuma tentativa de buscar uma agenda política coerente além do Brexit".

Mas ressaltou que ele continuava "o mesmo falido moral de quando o partido conservador o escolheu, tão caótico em sua conduta do cargo quanto na gestão de sua vida". "Agora precisamos de um primeiro-ministro que restaure a dignidade e o respeito próprio ao país e à sua governança", afirmou.

Como envelhecimento do eleitorado brasileiro pode afetar as eleições

Leandro Prazeres, BBC News Brasil *

O Brasil, que já foi chamado de "país do futuro", tem eleitores cada vez mais velhos. Essa mudança reflete a transformação demográfica do próprio país como um todo e tem impactos diretos nos rumos da política nacional no curto, médio e longo prazos, dizem especialistas ouvidos pelas BBC News Brasil.

Segundo eles, esse envelhecimento do eleitorado brasileiro deve dificultar, por um lado, a aprovação de pautas consideradas "progressistas" e mais identificadas com a esquerda, como a legalização do aborto e das drogas.

Por outro lado, eles afirmam, pesquisas recentes mostram que os eleitores mais velhos no Brasil tendem a ser mais favoráveis à democracia.

Em um horizonte mais imediato, o aumento no número de eleitores mais velhos é um fator que pode ter bastante peso nas próximas eleições presidenciais, em outubro.

O envelhecimento do eleitor é uma boa notícia para o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição, que tende a ter uma maior aprovação entre os mais velhos. Do outro lado, é um desafio para seu principal rival e favorito nas pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pontua melhor entre os mais jovens.

Dados do TSE evidenciam essa tendência. Em 1994, 21,46% dos eleitores aptos a votar tinha entre 16 e 24 anos. Em 2022, os jovens nessa faixa etária são apenas 13,78% do total.

Na outra ponta, o número de eleitores acima dos 60 anos cresceu. Em 1994, eles eram 11,6% do eleitorado. Em 2022, são 20,26%.

As mudanças também afetaram o "miolo" da pirâmide etária do eleitorado. Em 1994, o grupo que concentrava o maior percentual de eleitores tinha entre 25 e 34 anos de idade.

Naquele ano, eles representavam 27,6% do eleitorado. Em 2022, a faixa com o maior percentual de votantes está pelo menos 20 anos mais velha e vai dos 45 aos 59 anos de idade. Eles somam 24,8%.

Mas quais são as consequências de um eleitorado cada vez mais velho?

Conservadorismo e idade

O doutor em demografia e pesquisador aposentado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) José Eustáquio Diniz Alves estuda o processo de envelhecimento do eleitorado brasileiro há vários anos.

Ele diz que esse fenômeno é uma tendência mundial resultante de uma combinação de fatores que afeta a demografia do país como um todo.

"Nas últimas décadas, a gente teve uma redução das taxas de natalidade e um aumento da expectativa de vida. Isso se reflete, também, na composição das pessoas aptas a votar", explica.

Segundo o Banco Mundial, a taxa de natalidade no Brasil em 1960 era de 6,06 crianças por cada mulher. Em 2019, ela caiu para 1,72. A queda acompanhou a tendência global. Em 1960, a taxa de natalidade mundial era de 4,98 crianças por cada mulher. Em 2019 ela ficou em 2,4.

Do outro lado dessa equação, o IBGE mostra que a expectativa de vida no Brasil saiu de 45,5 anos em 1940, para 76,8 anos em 2020.

Internacionalmente, alguns estudos apontam que o envelhecimento do eleitorado tende a favorecer partidos ou lideranças classificadas como conservadoras.

Em 2014, os professores James Tilley e Geoff Evans, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, publicaram uma pesquisa indicando que, à medida que o eleitorado britânico envelhece, aumenta a tendência de que ele vote em maior número no Partido Conservador, legenda teoricamente mais identificada com a direita e a defesa de valores tradicionais naquele país.

Estudos anteriores apontam que, à medida que a idade avança, a tendência é que os indivíduos sejam menos abertos a novas experiências e conceitos e deem preferência a produtos ou soluções (inclusive políticas) que já foram testadas previamente.

José Eustáquio avalia que, no Brasil, um dos efeitos do envelhecimento da população seria uma maior dificuldade para a implementação de políticas públicas classificadas como "progressistas".

"No resto do mundo, pessoas mais idosas tendem a ser mais conservadoras e o Brasil acompanha esse fenômeno. Nesse contexto, candidatos que defendam abertamente pautas como aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo e uma política mais branda em relação às drogas tendem a ter mais resistência com um eleitorado mais velho", explica o pesquisador.

Religião

A professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e presidente da Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP), Luciana Veiga, concorda com José Eustáquio.

Segundo ela, uma das chaves para explicar a relação entre conservadorismo e idade no Brasil é a religião.

Luciana cita a pesquisa Latinobarômetro, que coleta dados de países da América Latina sobre diversos temas.

Em 2020, de acordo com os dados mais recentes, a pesquisa aponta que, no Brasil, o percentual das pessoas que afirmam seguirem uma religião aumenta conforme a idade.

A pesquisa mostra que na população entre 15 a 25 anos de idade, 76% dos entrevistados afirmam professar algum tipo de religião. Entre as pessoas com 61 anos de idade ou mais, esse percentual sobe para 95,5%.

"Nesse contexto, é difícil imaginar, ainda que não seja impossível, que pessoas mais religiosas possam apoiar algumas pautas como o aborto, por exemplo", explica Luciana.

O aborto, aliás, voltou a ser tema das eleições presidenciais deste ano.

Em fevereiro, a senadora e pré-candidata à Presidência Simone Tebet (MDB-MS), disse ser contra o aborto.

Em abril, Lula disse que o aborto deveria ser tratado como uma questão de saúde pública e que todo mundo deveria ter direito ao procedimento.

A reação às declarações foi imediata. Lideranças religiosas e adversários políticos de Lula, entre eles o presidente Jair Bolsonaro, criticaram a fala do ex-presidente.

Dias depois, o pré-candidato disse que era pessoalmente contra o aborto e que ele havia apenas defendido que pessoas que teriam praticado o aborto deveriam ser atendidas pela rede pública.

"Essas pessoas pobres que por 'n' razões abortam, e eu não quero saber por que elas abortam, o Estado tem que cuidar. Não sei qual o mal entendimento que as pessoas têm disso. É apenas uma questão de bom senso. Ele (aborto) existe, por mais que a lei proíba, por mais que a religião não goste. Ele existe e muitas mulheres são vítimas disso", disse o petista.

Apoio à democracia aumenta com a idade

José Eustáquio e Luciana Veiga afirmam que o envelhecimento do eleitorado não é necessariamente ruim e que ele pode ter consequências positivas para o restante da população.

Analisando os dados do Latinobarômetro, Luciana Veiga diz que, no Brasil, eleitores mais velhos são os que mais tendem a valorizar o regime democrático.

A pesquisa mostra que entre as pessoas de 15 a 25 anos, 37,2% afirmam que a democracia é preferível a qualquer outra forma de governo. Entre os que têm 61 anos de idade ou mais, esse percentual sobe para 41,1%.

"Considerando o grande número de eleitores nessa faixa etária, isso é uma boa indicação porque, em tese, criaria mais dificuldades a aventuras antidemocráticas", explica.

José Eustáquio afirma que o envelhecimento do eleitorado é um processo aparentemente irreversível com o qual a sociedade terá que aprender a lidar. Segundo ele, isso só configura um problema se os eleitores envelhecerem sem se darem conta das suas responsabilidades com o futuro do país.

"Não é porque um país é mais velho que ele, necessariamente, terá políticas conservadoras. O Uruguai e a Argentina têm uma composição etária mais velha que a brasileira, mas aprovaram leis progressistas sobre o aborto e drogas. A questão é como nossos eleitores estão envelhecendo", disse o pesquisador.

De olho no voto

Nas últimas semanas, autoridades, políticos e até artistas de Hollywood como o ator Leonardo Di Caprio convocaram os jovens brasileiros a tirarem o título de eleitor e participar das eleições deste ano. O objetivo era aumentar a participação dos mais jovens na corrida eleitoral.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) comemorou um aumento de 42,7% no número de títulos emitidos para pessoas entre 16 e 18 anos de idade na comparação com 2018.

Apesar de toda a celebração, especialmente entre lideranças e artistas posicionados mais à esquerda, o cientista político e presidente do conselho científico do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), Antonio Lavareda, aponta, que o envelhecimento do eleitorado no Brasil já é alvo de atenção das campanhas presidenciais neste ano.

Ele explica que esse fenômeno cria um desafio a mais para candidatos e candidatas: convencer aqueles que já não são mais obrigados a votar a irem às urnas. No Brasil, o voto é facultativo para quem tem mais de 70 anos de idade.

Segundo o TSE, o Brasil tem 12,9 milhões de eleitores nessa faixa. Eles equivalem a 8,64% do eleitorado. Como comparação, a outra faixa de voto facultativo, que compreende os eleitores entre 16 e 17 anos de idade, tem 1,62 milhão de pessoas aptas a votar e representa apenas 1,08% do eleitorado.

"Um dos principais trabalhos que os candidatos vão ter é encontrar uma maneira de atrair esse eleitor para as urnas. É muita gente que não pode ser abandonada nessa disputa", diz Lavareda.

Ao analisar o cenário eleitoral mais recente, Lavareda diz que um dos principais desafios de Lula é ampliar suas intenções de voto junto aos eleitores mais velhos.

"A nossa pesquisa mais recente mostra que a diferença entre Lula e Bolsonaro vai caindo conforme a idade dos eleitores aumenta. Entre os que têm 16 a 34 anos, Lula tem 17 pontos percentuais de vantagem. Já entre os que têm 55 anos ou mais, essa diferença é de apenas sete pontos", explica.

Lavareda avalia que, de certa maneira, a mera candidatura de Lula, que tem 76 anos de idade, já é uma sinalização do PT a esta faixa do eleitorado.

"Há 15 anos, a candidatura de alguém com essa idade talvez não fosse possível. Lula ser candidato aos 76 anos de idade já aponta para uma mudança na cultura sobre o que os idosos podem fazer. Isso já é um aceno para os mais velhos", defende Lavareda.

O cientista político afirma, ainda, que o aumento de idosos no eleitorado brasileiro vai obrigar os candidatos a criarem propostas e discursos que façam sentido para esse segmento.

"O mundo da política é como se fosse o mundo privado. Quem precisa se vender, não vai negligenciar um mercado tão grande e importante", avalia Lavareda.

*Texto publicado originalmente no BBC news Brasil

Carlos Pereira: Conservadorismo não é sinônimo de autoritarismo

O elemento aglutinador em torno de Bolsonaro é o conservadorismo, e não a saudade do autoritarismo

Carlos Pereira / O Estado de S. Paulo

Muitas pessoas têm mostrado grande preocupação com a descontinuidade do perfil liberal da democracia brasileira. Alguns, inclusive, identificam riscos iminentes de quebra da ordem democrática, especialmente a partir das últimas ameaças do presidente Bolsonaro de “ruptura” institucional se ministros do STF não se “enquadrarem”.

As inúmeras respostas das organizações de controle aos arroubos iliberais de Bolsonaro, especialmente contra o STF, parecem que não estão sendo suficientes para gerar tranquilidade e segurança. A imposição de sucessivas derrotas às iniciativas do presidente, tanto no Legislativo quanto no Judiciário, não tem bastado. Tampouco a abertura de quatro inquéritos no STF e um no TSE contra o presidente e a instalação da CPI da Covid, mesmo em um contexto em que dois de seus filhos enfrentam investigações pelo Ministério Público de lavagem de dinheiro por meio de “rachadinhas”.

Diante do estresse quase que cotidiano produzido pela estratégia confrontacional de Bolsonaro, as pessoas desconfiam da resiliência e da capacidade dessas organizações de impedir retrocessos institucionais.

Ainda que as organizações de controle no Brasil não fossem tão fortes e resilientes, qualquer quebra democrática não prescinde de apoio da sociedade.

De acordo com Daron Acemoglu e James Robinson em seu último livro The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty, para que a democracia liberal tenha continuidade de forma intertemporal, além de um Estado forte, uma sociedade forte seria fundamental.

De acordo com a última pesquisa do Datafolha que investigou o apoio da população brasileira à democracia, realizada em junho de 2020, tal apoio cresceu substancialmente no Brasil, chegando a 75%, batendo o recorde da série histórica desde 1989. Apenas 10% da população viram a ditadura como aceitável. Além disso, a grande maioria da população, 79%, foi contra o fechamento do Congresso Nacional e 80% foram contra o governo censurar jornais, TV e rádio.

Além disso, a mais recente pesquisa da Quaest & Genial nas eleições, realizada em agosto de 2021, revela que as preferências e atitudes com relação a vários temas e políticas entre os eleitores de Bolsonaro, de Lula e de um candidato da “terceira via” não são tão diferentes e/ou polarizadas como muitos imaginam.

Como pode ser observado na Figura 1 abaixo, que agrupa as preferências dos eleitores em três pautas (moral, econômica e nacionalismo/autoridade), os eleitores de Bolsonaro diferem muito pouco dos de Lula e dos da terceira via em vários dos aspectos investigados. Chama a atenção a similaridade de preferência dos eleitores em relação à concordância com a prisão de jovens de 16 anos que cometeram crimes e com a responsabilização do governo no provimento de uma saúde universal de qualidade. Também muito similar é a oposição à legalização do aborto ou mesmo à regulamentação do comércio da maconha.

Onde se observa maior discrepância de preferências é em relação à pauta nacionalismo/autoridade, quando eleitores bolsonaristas defendem maior patriotismo e oposição aos governos de Cuba e Venezuela. Mas, mesmo entre temas que sugerem maior afinidade do eleitor com resoluções violentas de seus conflitos, como por exemplo a “facilitação da compra e uso de armas de fogo”, o que se verifica é que, embora os eleitores de Bolsonaro sejam mais favoráveis do que os de Lula e os da terceira via (44%, 11% e 19%, respectivamente), essa não é a preferência da maioria dos eleitores de Bolsonaro.

Na realidade, o que essa pesquisa revela é que a sociedade brasileira, em especial os eleitores de Bolsonaro, é fundamentalmente conservadora em vários aspectos, mas não necessariamente autoritária.

Além de instituições de controle robustas, a democracia brasileira pode dormir tranquila porque também conta com uma sociedade avessa a saídas autoritárias.

*Professor Titular FGV Ebape, Rio

Fonte: O Estado de S. Paulo

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,conservadorismo-nao-e-sinonimo-de-autoritarismo,70003832563

Hélio Schwartsman: Máscaras ferem a liberdade?

Apesar da defesa da soberania do indivíduo, o princípio do dano remete ao uso da proteção

A direita global busca fundamentar sua oposição ao uso de máscaras e de medidas de distanciamento social numa suposta defesa da liberdade. Para essa turma, as restrições impostas por governos para controlar a pandemia violam o direito do indivíduo de dispor sobre si mesmo. Faz sentido?

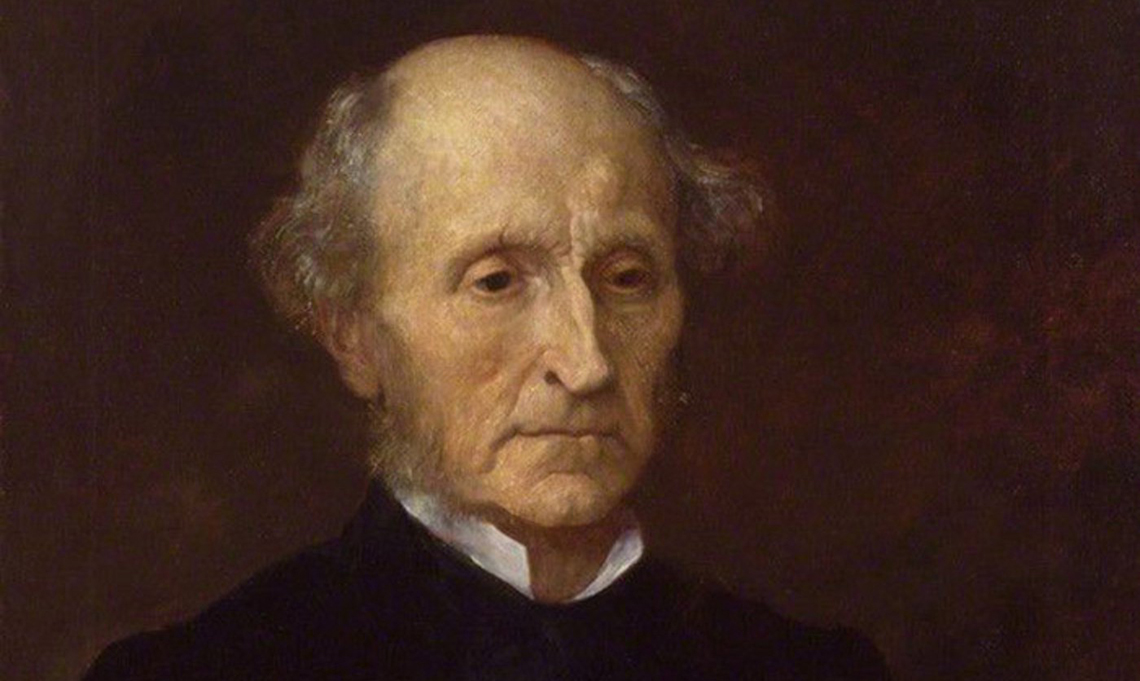

Um autor insuspeito de pendores autoritários é John Stuart Mill, que escreveu “On Liberty” (1859), até hoje uma das mais eloquentes defesas da liberdade. Mill não deixava barato: “Na parte que concerne apenas a ele mesmo [o indivíduo], à sua independência, o direito é absoluto. Sobre si mesmo, o seu corpo e sua mente, o indivíduo é soberano”.

Mas Mill não era tolo. Não teve dificuldades para ver que a liberdade, posta em grau superlativo, entraria em choque não só com outros direitos relevantes mas também com as liberdades de outros indivíduos. Impôs, portanto, um limite a essa liberdade: o princípio do dano.

Para o filósofo, “a única situação em que o poder pode justificadamente ser exercido contra a vontade de qualquer membro de uma comunidade civilizada é para prevenir dano a outros”. “Dano” (“harm”) é uma palavra meio vaga, mas, ao utilizá-la, Mill tinha em mente perigos físicos concretos e iminentes e não meras percepções de ofensa.

Resta determinar se as restrições sanitárias satisfazem ao princípio do dano. Em minha modesta opinião, satisfazem. Acho até que constituiriam um exemplo que o próprio Mill usaria.

Uma das características do Sars-CoV-2, afinal, é a de ser um vírus facilmente transmissível mesmo em fase pré-sintomática ou assintomática. Isso significa que qualquer um pode ser portador invisível da moléstia e contaminar outros através de perdigotos e aerossóis. Para uma fração dos infectados, a doença revela-se fatal. Máscaras e distanciamento, embora não eliminem o risco de contágio, o reduzem. No meu entender, é algo que devemos a nossos semelhantes.

Luiz Sérgio Henriques: Além dos pequenos nacionalismos

É preciso considerar os conservadores clássicos para manter viva a corrente da democracia

Até certo ponto inesperada, e por isso ainda vista por alguns como ponto fora da curva ou raio em céu sereno, a pandemia de covid-19 acabou por se impor como o elo que, uma vez bem apreendido, permite lançar luz nova sobre toda uma corrente de fatos e acontecimentos que moldam nosso tempo, particularmente conturbado. Signo ao mesmo tempo da globalização e de suas fragilidades, a faísca que se acendeu há menos de um ano no imprudente “mercado molhado” de Wuhan, espalhando-se por toda parte e praticamente emperrando a máquina do mundo, logo gerou percepções anacrônicas, alimentou negacionismos e confirmou a sensação de que a unificação do gênero humano não é um processo inscrito nas próprias coisas e, portanto, uma marcha triunfal previamente garantida.

A consciência humana, não raramente, costuma correr atrás das mudanças sociais e dos eventos da História, e não há de ser muito diferente desta vez, quando a interdependência de povos e nações, objetivamente estabelecida, convive com instituições políticas em sua maioria restritas ao plano nacional. Somos cidadãos de uma nação, nela votamos e pagamos impostos, sentimo-nos próximos dos governantes que, nos momentos felizes de vida plenamente democrática, podemos eleger ou destituir. Muito mais longe estão os organismos multilaterais, a começar pela ONU; relativamente débeis, com exceção da União Europeia, as tentativas de coordenação supranacional; e ainda fumosa a ideia de uma sociedade civil internacional, em cujo âmbito, mesmo assim e apesar de tudo, já transcorrem manifestações globais antirracistas ou em defesa do meio ambiente, indicativas de que uma cultura de direitos só tem sentido se tender à universalização, como nos ensinaram as grandes revoluções da modernidade.

A consciência estreita, ideológica, no mau sentido da palavra, com que se percebem processos dessa magnitude é uma âncora pesada a nos amarrar ao passado. O internacionalismo dos antigos comunistas, com todas as suas limitações, dava uma chave de leitura do mundo, mas ai de quem o lamentar nostalgicamente. Proclamar mecanicamente a palavra de ordem “socialismo ou barbárie” é pregar para convertidos, antes de mais nada por ignorar que as formas do socialismo de Estado foram também bárbaras ou, na hipótese melhor, autoritárias. O americanismo, a outra forma de universalismo que terminou por assinalar todo o século passado, hoje recua para sua dimensão mais egoísta e rudimentar, renunciando a dirigir os acontecimentos e proclamando canhestramente “America first”. Trump é o interesse bruto, imediato, na contramão do sonho americano de Roosevelt, da Grande Sociedade de Johnson, dos direitos humanos de Carter, das inovações em saúde pública de Obama.

Perigoso internamente, Trump ainda irradia pelo mundo força e inspiração para nacionalismos sem grandeza, como os que caracterizam a experiência dos chamados populismos contemporâneos. O autoritarismo de todos eles – na Hungria, na Polônia, no Brasil ou, ainda, na Venezuela, em sua versão de esquerda – deixa cicatrizes nas instituições democráticas, ferindo-as mais ou menos de acordo com a resistência que encontra.

As lideranças populistas, na versão de extrema direita, enchem a boca para apregoar um conservadorismo que, estranhamente, não conserva instituições, antes as depreda, e para impingir uma religião que, mais estranhamente ainda, se degrada a mero instrumento de poder e de regressão medievalesca. Conservadores “revolucionários” difundem homogeneamente, por onde se instalam, não só a concepção do “inimigo interno”, com o qual não seria possível conviver, como também a do “inimigo externo”, que estaríamos fadados a combater numa reedição extemporânea da guerra fria. O vírus da covid, afinal, é um comunavírus, um vírus chinês, desenhado para abater o “Ocidente judaico-cristão” e implantar o comunismo, esse dragão da maldade a requerer um santo guerreiro sempre mais virulento e implacável.

O paradoxo é que esses pequenos nacionalismos compõem, peça a peça, um singular internacionalismo de extrema direita que hoje desafia as formas da democracia tal como a conhecemos. Reivindicam a estreiteza nacional como destino e âmbito existencial, mas globalmente ajudam-se, reconhecem-se, trocam experiências. Sempre que podem, reúnem-se para demolir ou deslegitimar irresponsavelmente instâncias multilaterais, tornando mais difícil a construção de mecanismos capazes de governar democraticamente processos que afetam todos, como as crises financeiras, o aquecimento da Terra ou as pandemias que decerto nos esperam mais adiante.

Curiosamente, ou nem tanto, para a construção desses mecanismos é imprescindível a presença ativa dos conservadores clássicos. Eis um elo – a contribuição dos conservadores – que é preciso considerar para manter viva a corrente da democracia. Há muito que conservar nas nossas sociedades, mesmo que a História não tenha acabado e se vislumbre um longo e indefinido caminho de mudanças que só descobriremos à medida que o palmilharmos em liberdade.

*Tradutor e ensaísta, é um dos organizadores das ‘Obras’ de Gramsci no Brasil

Marcos Sorrilha Pinheiro: Liberalismo identitário e as ciladas da diferença

Uma das grandes bandeiras de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais foi o combate daquilo que se convencionou chamar de "políticas identitárias", com enfoque na questão de gênero, tanto com ataques aos grupos feministas e Lgbt+, quanto à educação sexual nas escolas.

É inegável que na última década, não apenas no Brasil, os movimentos identitários ganharam espaço na luta ao combate à desigualdade e ao preconceito de classe, etnia ou gênero. Em geral são grupos progressistas ligados aos direitos de minorias e que defendem a diversidade como um valor a ser respeitado. Em suma: advogam pelo direito a ser diferente dos “padrões estipulados pela sociedade” sem que se sofra sanções legais ou sociais por isso.

Durante esse tempo, algumas pautas extrapolaram as barreiras dos grupos identificados com a causa e ganharam amplo destaque na mídia e na opinião pública, com proeminência àquelas defendidas pelo Black Live Matters e ao #MeToo, ambos em território estadunidense.

De fato, várias conquistas se deram por conta da pressão exercida por esse ativismo, desencadeando um amplo debate em torno da relação entre o racismo e a violência policial ou sobre o abuso sexual e machismo dentro do mundo do entretenimento naquele país. Como consequência de toda essa manifestação, campanhas publicitárias, programas televisivos, filmes, séries, desenvolvimento de produtos, entre outros, passaram a ter uma preocupação em promover maior inclusão desses segmentos à sua estrutura.

Para além do mundo privado, este assunto também refletiu nas políticas governamentais com a elaboração de ações inclusivas de minorias ao corpo do Estado e na ressignificação do próprio imaginário público sobre o seu passado e sua história. Aqui no Brasil, a inclusão do feriado da Consciência Negra no calendário nacional (ainda que de acordo com a decisão dos municípios) e a ampliação dos programas de cotas raciais apontam para vitórias nesse caminho.

Evidentemente que tais lutas não começaram na última década e remontam a uma origem muito mais antiga, para além de meados do século XIX, mas que ganhou uma importância midiática mais contundente a partir da década de 1960, com especial destaque para a campanha dos Direitos Civis no EUA.

Porém, assim como naquela época, o que se viu foi uma forte reação a esses movimentos, primeiramente junto aos grupos conservadores da sociedade, mas que, a partir de 2016, começou a ecoar em setores mais amplos da comunidade civil ao ponto de se converter em plataforma de campanha do candidato eleito à presidência no Brasil.

De maneira apressada, pode-se buscar entender tal fenômeno por meio do crescimento de uma onda conservadora (termo do qual discordo) que se converteu em um verdadeiro tsunami eleitoral em vários países ao redor do mundo. No entanto, parece que a resposta não encontra morada apenas nessa direção.

Para Mark Lilla, historiador e cientista político norte-americano, o grande problema reside na incapacidade dos movimentos identitários em produzir uma pauta que seja articulável com a sociedade de maneira geral, mobilizando-a. Segundo ele, as reivindicações não apenas ficaram restritas aos grupos que as apresentam, mas apenas aqueles que pertencem aos mesmos podem se manifestar sobre elas. Por conta disso, defendem apenas os interesses de seus nichos, perdendo a dimensão do bem público, tornando-se incapazes de agir politicamente. Conforme afirmou: “Hoje, os jovens só se interessam pelo que os afeta pessoalmente e não enxergam a necessidade de se engajar numa luta comum com outras pessoas. São despolitizados no sentido de não saber como ganhar o poder político”.

A isto, Lilla deu o nome de Liberalismo Identitário(1). Tratar-se-ia, portanto, de uma espécie de narcisismo coletivo que não se contenta em buscar a construção de consenso junto à sociedade, mas, ao contrário, tentaria molda-la segundo a sua imagem e semelhança. “Isso jogou as pessoas umas contra as outras”, como disse o historiador e, na dimensão do político, acabou por dissolver os laços de solidariedade em prol de um projeto comum de sociedade.

Assim, por mais incrível que possa parecer, em um plano global, a bandeira da diversidade que tanto espaço deu à esquerda na última década, teria inviabilizado a criação de uma pauta que possuísse capilaridade eleitoral suficiente para mobilizar todos os setores da comunidade política. Além disso, teria imposto barreiras que impedem que alguns assuntos sérios, como a criminalidade, sejam tratados de maneira pragmática sem que esbarre nas aspirações idealistas de cada grupo.

Para Mark Lilla, isso ficaria mais evidente quando se compara o movimento das minorias da década de 1960 com o atual. Conforme aponta: “A primeira dizia ‘somos todos iguais e queremos ser tratados com igualdade’. Já essa segunda política identitária se baseia na afirmação da diferença e na exigência de respeito à singularidade. Ninguém pode falar em nome de ninguém”.

Este diagnóstico proferido pelo professor da Universidade de Columbia é bastante interessante, mas está longe de ser novo. De certa forma, ele corrobora algo que já havia sido dito pelo sociólogo brasileiro Antonio Flávio Pierucci em um artigo intitulado Ciladas da Diferença, em 1990. Um livro homônimo surgiria nove anos depois, dando ainda maiores argumentos à sua tese central, qual seja: a defesa da diferença é um valor inerente à direita.

Segundo Pierucci, a “nova esquerda”, como ele chamava os “movimentos de minorias”, cometia um erro gigantesco ao abandonar a igualdade como seu leitmotiv e abraçar a diferença enquanto um valor. É preciso esclarecer que o saudoso professor da USP não desconsiderava a existência da diversidade e a importância de seu debate, apenas entendia que no discurso político cotidiano (aquele feito no chão de fábrica, no ponto de ônibus ou no almoço dominical) ela apenas reforçava a ideia de que as pessoas eram, de fato, diferentes.

Neste ponto, limitava a capacidade de persuasão da esquerda, pois, tais argumentos poderiam ser facilmente capturados pelo seu adversário político. O discurso da diferença jamais poderia ser levado até o fim, afinal, seu destino era a comprovação de que a busca pela igualdade não passava de uma ficção. Assim, a mensagem final que restaria era a de que, numa sociedade marcada pela desigualdade, nada mais “natural” do que oferecer tratamentos diferentes para pessoas diferentes. Por diferentes, leia-se: mulheres, homossexuais, negros, indígenas, entre outros.

Do ponto de vista de Pierucci, portanto, poderíamos dizer que isto que vemos acontecer agora não é exatamente uma reação conservadora aos discursos identitários, mas o disparo de uma armadilha engatilhada ainda na década de 1990. Ao se apoderar do discurso de seu adversário (a defesa da diferença) a esquerda entrou em um campo minado cujo o resultado foi a implosão das bases de sua essência. Assim, ao lutar com as armas do outro, o simples uso das mesmas operou contra si e jogou em favor do adversário em um “efeito de retorsão”. Conforme vaticinou: “nas relações entre etnias, raças gêneros, nacionalidades, tradições culturais etc. a via da afirmação da diferença, comporta agora, mais do que nunca, o risco de o feitiço virar contra o feiticeiro”.

Ao recorrer à defesa da diferença como um valor, a esquerda tornaria seu discurso confuso e muito pouco palatável para setores mais amplos da sociedade. Enquanto isso, o conservadorismo apostaria em sua fórmula histórica de afirmar que as coisas são realmente aquilo que elas aparentam ser. Sabemos que isso não é bem verdade e que camadas de significados estão distribuídas de maneira bastante complexas entre a realidade e nossa capacidade de apreendê-la. Porém, será que é possível explicar isso sem se cair em contradição? Não seria melhor e mais eficiente defender que as pessoas merecem ser respeitadas em suas particularidades justamente porque são iguais e tem os mesmos direitos que os demais?

A defesa de valores elementares podem resultar em ganhos políticos mais eficientes. Uma demonstração disso pode ser visto no crescimento de outra força política que ganhou espaço nos últimos anos e roubou simpatizantes da esquerda, os liberais. Neste caso, os movimentos libertários apostam em uma fórmula histórica bastante eficiente na defesa da diversidade: a liberdade.

(1) Aqui o termo liberalismo é empregado em seu significado anglo saxão. Uma tradução mais precisa para o Brasil seria Progressismo Identitário.

*Marcos Sorrilha Pinheiro é autor de Lino Galindo e os Herdeiros do Trono do Sol. Professor de História — Unesp/Franca. Apreciador de um bom lúpulo e fanático pelo ludopédio mundial.

Política Democrática: Congresso eleito é “mais pulverizado, liberal, atrasado e temerário”, afirma Antônio Augusto de Queiroz

Analista político e diretor de Documentação do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), analisa que o próximo Legislativo será o mais conservador desde a redemocratização

Por Cleomar Almeida

O novo Congresso Nacional é “mais pulverizado partidariamente, mais liberal economicamente e mais conservador socialmente, mais fiscalista quanto à gestão, mais atrasado do ponto de vista dos direitos humanos e mais temerário em questões ambientais do que o atual”. É o que avalia o analista político e diretor de Documentação do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), Antônio Augusto de Queiroz, em artigo publicado na edição de novembro da revista Política Democrática online.

O artigo, que recebe o título “O Congresso mais conservador desde a redemocratização”, aponta que o Legislativo eleito em 2018 sofreu “grande renovação quantitativa, embora não se possa dizer o mesmo sobre sua qualidade”. “Mesmo depois de os parlamentares terem elaborado regras para assegurar suas reeleições – como a janela partidária, o fundo eleitoral e a redução do tempo de campanha e de propaganda eleitoral –, a Câmara foi renovada em 52%, e o Senado, em 85% (em relação às 54 vagas em disputa)”, aponta o autor no artigo da revista, publicada e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), vinculada ao Partido Popular Socialista (PPS).

» Acesse aqui a edição de novembro da revista Política Democrática online

Na avaliação dele, que também é jornalista e sócio-diretor da Queiroz Assessoria, o desafio das forças progressistas será enorme no combate às tentativas de retrocesso. “As pautas das bancadas conservadoras já estão postas, entre elas: demarcação de terras indígenas, liberação de agrotóxicos, escola sem partido, redução da maioridade penal, revogação do estatuto do desarmamento, eliminação de penas alternativas, extinção da progressão de pena, revogação da legislação que autoriza saídas temporárias de preso, tipificação como terrorismo de ações de movimentos sociais, proibição da ideologia de gênero, combate à liberdade sexual e reprodutiva da mulher, ampliação do 'excedente de ilicitude' aos policiais que matam no exercício da função”.

No Senado, de acordo com o analista político, o fenômeno foi ainda mais acentuado. “Dos 54 senadores em final de mandato, 32 tentaram a reeleição, e destes apenas oito conseguiram renovar seus mandatos; 46 serão novos ou não estavam no exercício de mandato. Destes, pelo menos nove nunca ocuparam cargo no Executivo nem no Legislativo”, observa Antônio Augusto.

No artigo, o diretor de documentação do Diap ressalta que “a renovação, como regra, é sempre saudável, porque, segundo ele, a alternância no poder é um dos principais pilares da democracia”. “Porém, a motivação da renovação foi mais de rejeição aos detentores de mandatos (bons e ruins) e menos uma escolha qualitativa, que fosse baseada em critérios, como o exame da trajetória política e profissional dos candidatos, das propostas e programas apresentados. Ao contrário, as motivações foram mais de ordem religiosa, de parentesco, de tietagem e policialesca, tanto que as escolhas incidiram sobre lideranças evangélicas, sobre parentes de políticos tradicionais, sobre celebridades e policiais 'linha dura'”.

Leia também:

» “Privatizações não resolvem o problema fiscal”, diz José Luís Oreiro

» Em 2018, GDF tem segundo pior investimento aplicado na assistência social em 10 anos

» Eleição de Bolsonaro deve gerar “novo governo de transição”, diz Sérgio Abranches

» Política Democrática online de novembro repercute eleição de Bolsonaro

José Augusto Guilhon Albuquerque: O povo é o eterno culpado

O eleitor não determina o resultado da eleição, só reage a um cenário que lhe é imposto

O previsível resultado do segundo turno da eleição presidencial de 2018 tem sido atribuído, no Brasil e no exterior, a um crescimento avassalador do conservadorismo do eleitor brasileiro. Esse diagnóstico implica acusar o povo brasileiro de ser incapaz de votar racionalmente, e só se explica como efeito do que chamarei de vitimologia eleitoral.

Criada para traçar um perfil das vítimas como instrumento para explicar a motivação de um crime e o comportamento de criminosos, a técnica da vitimologia tem sido empregada na análise do comportamento político, quando se trata de explicar um resultado eleitoral inesperado: prendam-se os suspeitos de sempre.

Ora, não é razoável acusar o eleitorado pelo resultado das eleições, porque o voto não é uma escolha de livre-arbítrio do eleitor, mas, sim, uma opção limitada por uma agenda que lhe é imposta pelo sistema eleitoral, pelo sistema partidário que dele decorre e pelas cúpulas partidárias, pressionadas mais pelos interesses da classe dirigente do que pelo clamor popular. A liberdade política do cidadão brasileiro pode ser considerada uma liberdade condicionada.

O voto popular limita-se a responder a uma agenda compulsória, construída de cima para baixo, não é uma livre escolha. A pesquisa sobre comportamento eleitoral tem foco na descrição estatística, ou na interpretação “qualitativa” de variáveis presentes nas respostas dos eleitores, mas nada ensina sobre o processo político que criou o leque de escolhas que lhe são impostas. É como um experimento em que se consideram as respostas, ignorando inteiramente os estímulos que lhes deram origem.

Parte-se sempre do perfil do eleitor, pressupondo que o povo é o único fator que determina o resultado das urnas. O processo eleitoral envolve, porém, uma interação complexa entre dimensões mais ou menos independentes entre si. Entre outras, elas incluem variáveis relativas à história política, à percepção desse contexto político pelos atores envolvidos e atitudes, expectativas e reações que daí resultam, diante das candidaturas em jogo.

Minha hipótese é que o comportamento dos eleitores é determinado pela maneira como o povo percebe a evolução do processo político, isto é, para onde caminham as ameaças ao bem-estar e à liberdade do povo, em face da ganância e da paixão de poder dos Grandes (tal como as define Maquiavel). O eleitor comum escolhe entre quais candidatos, partidos, novas políticas adotadas ou revogadas são percebidos como ameaça ao bem-estar e à liberdade do cidadão – isto é, mantêm e ampliam os privilégios e a corrupção dos poderosos – e quais, ao contrário, são percebidos como barreiras contra a opressão e a exploração do cidadão comum pela classe dirigente. No presente caso, desde as revelação dos escândalos do mensalão a classe política como um todo tem encarnado, na percepção popular, toda a malignidade dessa ameaça à vida, à honra e aos parcos bens que garantem a sobrevivência da imensa maioria.

Essa percepção não é cristalina. É mediada pelos partidos e movimentos de opinião, e raramente se expressa numa imagem única – como, por exemplo, a percepção da inflação, do desemprego, do empobrecimento, da corrupção da máquina pública, da insegurança, da degradação moral. Essas “preferências” populares são tudo menos nítidas e unívocas. São, ao contrário, difusas e equívocas.

Com isso, as análises do processo eleitoral não captam o caráter único do caso presente. Não lhes vem à mente que há cinco longos e sofridos anos o povo brasileiro tem manifestado, reiteradamente, sua indignação quanto à maneira como tem sido governado.

Diante do desprezo cego, surdo e mudo dos governantes, e do silêncio envergonhado das candidaturas, continuam prometendo creches, hospitais, metrôs, que todos sabem que não serão construídos, se o forem, não vão funcionar, se funcionarem, não vão atender decentemente ao povo. Uma garantia de mudança da política e dos políticos, desde que minimamente crível, seria o único caminho para disputar a maioria do eleitorado indignado com tudo e com todos.

Defender a continuidade, embora com mais eficiência, experiência, ou vinho novo em velhas barricas foi, contudo, o caminho do suicídio dos partidos tradicionais. Nesse caminho, o PT foi mais longe, porque encarnou, como os demais, a continuidade da velha política, mas defendeu também o retrocesso, ressuscitando o velho programa radical, de 30 anos atrás, com que Lula perdeu três eleições seguidas. Seu fraco desempenho no primeiro turno não foi pior porque se beneficiou da polarização contra Bolsonaro.

Como o PT, Bolsonaro também se beneficiou da polarização e, como os políticos tradicionais, tampouco deu qualquer resposta concreta, mas foi o único a vociferar contra tudo e contra todos. Com isso, sua falta de rumo e de propostas permitiu que encarnasse a mudança a todo custo. Tornou-se um candidato-ônibus: oferece lugar para todos e vai em todas as direções. Sua candidatura pode, assim, acolher uma multidão de eleitores motivados por ameaças diversas, ignoradas ou desprezadas pelas lideranças tradicionais. Note-se, entre as ameaças percebidas por eleitores de Bolsonaro, o temor do patrulhamento que acompanhou políticas discriminatórias adotadas por governos petistas. Assim, parcela não desprezível de seus eleitores não se identifica necessariamente com ideologias extremas nem com a retórica de ódio dominante em sua campanha.

Em suma, o resultado da eleição não é determinado pelo eleitor, que apenas reage a um cenário que lhe é imposto. Tampouco o voto em um ou outro candidato cancela a indignação generalizada contra a política e os políticos e, portanto, não oferece um cheque em branco. O presidente a ser empossado no dia 1.° de janeiro não gozará uma lua de mel, mas um sursis, com curtíssimo prazo para cumprir, de mãos atadas, uma agenda tão extensa e multifacetada como suas promessas.

*José Augusto Guilhon Albuquerque é professor titular de ciência política e relações internacionais da USP