congresso

PEC que muda aposentadoria no STF e beneficia Bolsonaro avança na Câmara

Texto restabelece regras alteradas em 2015 e pode ampliar indicações do atual presidente na corte

Washington Luiz / Folha de S. Paulo

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (23) uma PEC (proposta de emenda à Constituição) que reduz a idade de aposentadoria de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) de 75 para 70 anos.

Se o texto for aprovado como está pelos plenários da Câmara e do Senado, os ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que têm hoje 73 anos, teriam de se aposentar. Caso isso ocorra até o fim de 2022, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) poderá indicar mais dois integrantes para a corte.

De autoria da deputada Bia Kicis (PSL-DF), a proposta restabelece as regras antes de entrar em vigor a PEC da Bengala, promulgada em 2015. O texto elevou a idade de aposentadoria compulsória para os ministros de todos os tribunais superiores de 70 para 75 anos.

Na época, a mudança foi considerada uma retaliação à então presidente Dilma Rousseff (PT), que poderia ter a chance de indicar cinco nomes para a corte.

A decisão da CCJ desta terça ocorre duas semanas depois de o STF proibir o pagamento das emendas de relator a deputados e senadores. Esses recursos eram manejados por governistas com apoio do Palácio do Planalto às vésperas de votações importantes para o Executivo.

Contraditoriamente, na mesma sessão, os deputados aprovaram de forma simbólica uma outra PEC que amplia de 65 para 70 anos a idade máxima para indicação de ministro do STF. A mudança também será aplicada a ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça), do TST (Tribunal Superior do Trabalho) e juízes dos TRFs (Tribunais Regionais Federais) e TRTs (Tribunais Regionais do Trabalho).

O autor da proposta, Cacá Leão (PP-BA), justifica que se trata de um ajuste para compensar o aumento da aposentadoria compulsória que ocorreu com a PEC da Bengala. Porém, caso a proposta de Kicis passe a valer, um indicado aos 70 anos não teria como exercer a função.

Nos bastidores, a iniciativa é lida como uma forma de viabilizar a indicação ao STF de nomes que já completaram ou estão prestes a fazer 65 anos.

Ao justificar a necessidade de alteração na idade de aposentadoria dos ministros, Kicis argumentou que a PEC da Bengala foi um equívoco.

"A mencionada elevação de idade para aposentadoria compulsória, além de não proporcionar à administração pública qualquer benefício considerável, revelou-se extremamente prejudicial para a carreira da magistratura, que ficou ainda mais estagnada do que já era", escreveu na justificativa da PEC.

De acordo com Kicis, as regras atuais dificultam a promoção dos integrantes das carreiras jurídicas.

"Hoje um juiz, um magistrado concursado, que passa por um concurso muito difícil demora mais de 20 anos no primeiro grau antes de conseguir uma promoção e, muitas vezes, nem consegue", argumentou.

A CCJ avalia apenas a admissibilidade da PEC, sem analisar o mérito. Isso deverá ser feito por uma Comissão Especial e pelos plenários da Casas. Para ser promulgado e passar a valer, o texto precisará do apoio de 308 deputados e de 42 senadores.

A proposta começou a tramitar no colegiado na semana passada, mas teve a discussão interrompida e adiada depois de a oposição pedir vista para analisar o texto. Para os parlamentares contrários ao governo, a PEC foi interpretada como uma manobra para dar mais poderes a Bolsonaro.

"Isso vai fazer com que alguns ministros do STF deixem o STF já no próximo ano ou até antes disso, e o presidente Jair Bolsonaro possa indicar ministros seus, porque ele fala isso. Ele indicou um ministro que ele diz que é o seu, que é ministro dele. É por isso que está se mudando essa proposta de emenda constitucional. É de um casuísmo, mas sobretudo é uma afronta ao povo brasileiro, porque não tem nenhuma necessidade de essa discussão agora", afirmou Gleisi Hoffmann (PT-RS).

A oposição ainda apresentou requerimento para retirar o item da pauta e tentou obstruir a votação, prolongando as discussões. Foram mais de três horas de debates. Para garantir a apreciação da PEC, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), segurou o início da sessão deliberativa. Caso o plenário iniciasse as votações, a reunião da CCJ teria de ser interrompida.

Deputados da base aliada do governo saíram em defesa da PEC. Para Carlos Jordy (PSL-RJ), ela ajudará a renovar o STF.

"Nós temos que oxigenar o Supremo. Assim como a Câmara, o Senado é oxigenado, o Supremo tem que ser oxigenado. Essa PEC não tem nada de vingança, ela é uma PEC necessária para que possamos corrigir um erro de uma disfuncionalidade que permite uma vitaliciedade de ministros do STF."

Pompeo de Mattos (PDT-RS) votou a favor da PEC, mas defendeu que ela seja alterada na comissão especial para que as novas regras não sejam aplicadas aos atuais membros do STF.

Bolsonaro já fez duas indicações para o STF. O primeiro foi o atual ministro Kassio Nunes, que tomou posse há um ano, após a aposentadoria de Celso de Melo.

O segundo foi André Mendonça, ex-advogado-geral da União. O nome dele chegou ao Senado em julho deste ano, mas enfrenta resistência do presidente da CCJ da Casa, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), que ainda não agendou a sabatina do indicado.

Senadores também temem que Mendonça, que é pastor da igreja presbiteriana, seja o ministro "terrivelmente evangélico" prometido por Bolsonaro e não atue de forma independente.

Em discursos, o presidente já afirmou que pediu ao indicado que, caso chegue ao Supremo, inicie sessões com orações e que almoce pelo menos uma vez por mês com ele.

Fonte: Folha de S. Paulo

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/11/pec-que-muda-aposentadoria-de-ministros-no-stf-avanca-na-camara.shtml

Felipe Salto: Os custos da confusão fiscal e a PEC dos Precatórios

O esforço de zerar o déficit e produzir um superávit necessário para que a dívida estacionasse seria de R$ 450 bilhões

Felipe Salto / O Estado de S. Paulo

A PEC dos Precatórios foi aprovada pela Câmara dos Deputados e tramita no Senado. A mudança no cálculo do teto de gastos e o calote nos precatórios levariam à perda de credibilidade, à insegurança jurídica e, como um tiro pela culatra, ao aumento do endividamento público. Parte da fatura já está sendo paga.

Os juros previstos para os próximos dez anos a partir de 2022, tomando-se a curva a termo (que indica as taxas exigidas pelo mercado em diferentes prazos), estão em 12% ao ano. Isto é, o custo para o Tesouro Nacional tomar emprestado do mercado (quando emite títulos) para financiar suas despesas poderá ser muito alto por um bom tempo.

Para ter claro, há cinco meses, esse custo era precificado em torno de 7% (prazo de um ano), em pouco mais de 8% (cinco anos) e em 9% (dez anos). O aumento das taxas para 12% reflete a subida do prêmio exigido pelo risco. Diante de incertezas crescentes, quem tem poupança (o mercado) exige maior remuneração (juros) para comprar títulos públicos.

Se o governo tivesse receitas tributárias suficientes para pagar suas despesas, inclusive os juros da dívida, só precisaria emitir títulos para substituir os que estivessem vencendo. Ocorre que ele está no vermelho. Neste caso, brincar com fogo é ainda menos recomendável. Mesmo assim, aí está a PEC dos Precatórios.

A perda de credibilidade tem custos imediatos. Os agentes econômicos interpretam que o calote nos precatórios (despesas obrigatórias) poderia transbordar para outras áreas. Por que não dar calote em salários ou previdência e, assim, abrir mais espaço para outras despesas? Trata-se de pedalada: o Estado se financiando em cima de terceiros (os precatoristas, neste caso).

O custo aparece nos juros, como já mostrei, mas também na taxa de câmbio, porque a atratividade do País ao capital estrangeiro diminui, afetando o preço do dólar medido em reais. Consequentemente, bate na inflação, pois tudo o que se compra de fora fica mais caro. Por fim, afeta o crescimento econômico, sobretudo pelos juros mais altos e pela perda de previsibilidade, veneno na veia do investimento produtivo.

Aliás, a insegurança jurídica associada ao calote dos precatórios deve ser destacada. Combina-se à mudança do cálculo do teto, que subiria por uma inflação mais alta, desde 2017, abrindo espaço fiscal de R$ 93 bilhões para 2022. Criase, ainda, uma bola de neve nos precatórios, pois as despesas não pagas se somariam aos calotes dos anos seguintes, criando um passivo superior a R$ 850 bilhões até 2026.

Se o governo e o Congresso quisessem aumentar o Bolsa Família, um programa bem avaliado dentro e fora do País, poderia: 1) cortar despesas de custeio em R$ 11 bilhões; 2) corrigir a contabilização dos precatórios do Fundef/fundeb (educação), abrindo espaço de R$ 16 bilhões; e 3) direcionar metade das emendas parlamentares para o social, amealhando mais R$ 8 bilhões. O total, de R$ 35 bilhões, permitiria dobrar o valor do programa fixado na proposta de Orçamento para 2022.

A inflação ajudou a melhorar as receitas e a dívida pública por um tempo. Essa ilusão de melhora foi enaltecida por alguns irresponsáveis. É óbvio que isso despertaria a sanha por novos gastos. Não os sociais, necessários. “Ora, se está sobrando, vamos gastar!” Alertei, neste espaço, sobre isso. Entre agosto e setembro, a dívida bruta do governo geral já voltou a aumentar, de 82,7% para 83% do Produto Interno Bruto (PIB). Os pagamentos de juros estão subindo à razão de quase 40% em relação a setembro de 2020. Inflação não resolve nada. Nunca resolveu.

Com juros a 12% e inflação na casa de 6% (hoje está acima de 11% pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC), os juros reais seriam de 6% ao ano. Se o crescimento econômico ficar em 2%, em média, e a dívida pública rodear os 86%, num horizonte de três a quatro anos seria preciso produzir um superávit nas contas do governo de 3,4% do PIB para que a dívida estacionasse. O déficit deverá ficar em torno de 1% do PIB em 2022. Esse esforço de zerar o déficit e produzir o superávit acima calculado representaria R$ 450 bilhões.

Eis o custo mais escancarado desta confusão fiscal. Ainda há tempo para reverter parte dos danos. Assim como os juros subiram rapidamente, podem descer. Isso dependeria, entre outros fatores, de reverter a PEC dos Precatórios e fazer o dever de casa.

Os cinco anos da IFI. A Instituição Fiscal Independente (IFI) completará cinco anos no próximo dia 30. A IFI conquistou credibilidade e, hoje, colabora como mecanismo de freio e contrapeso típico dos regimes democráticos. A imprensa cita seus trabalhos, em média, duas vezes ao dia. A Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico (OCDE) incluiu a IFI brasileira no rol de instituições monitoradas. Os números da IFI são usados para contrapor os cenários do governo e avaliar os custos das decisões de política econômica. Há, ainda, trabalho pela frente. Como um bom cão de guarda, seguiremos alertando sobre as ameaças à responsabilidade fiscal. Vida longa à IFI e parabéns à equipe!

*É Diretor-executivo da IFI e responsável por sua implantação

Fonte: O Estado de S. Paulo

https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,os-custos-da-confusao-fiscal,70003905658

Brasil é a democracia com mais aspectos em declínio do mundo

País teve piora em oito indicadores como liberdades civis e liberdade de expressão, segundo relatório do IDEA

DW Brasil

O Brasil é a democracia que registrou piora no maior número de fatores que medem a qualidade do regime democrático nos último cinco anos. Foram retrocessos em oito aspectos, entre eles liberdades civis, independência do Judiciário, integridade da imprensa e liberdade de expressão.

Os dados estão em relatório divulgado ontem (22/11) pelo Instituto para a Democracia e Assistência Eleitoral (IDEA, na sigla em inglês), sediado em Copenhague. O IDEA é uma organização intergovernamental apoiada por 34 países e dedicada ao estudo e à avaliação da democracia. O relatório se baseia no acompanhamento de 16 fatores relacionados ao funcionamento adequado de regimes democráticos.

Segundo os pesquisadores do IDEA, o Brasil teve melhoria consistente de seus indicadores nas décadas de 1990 e "sobretudo" na de 2000, tendência que começou a apresentar sinais de desgaste em 2013, quando houve as Jornadas de Junho, e entrou em queda em 2016, ano do impeachment de Dilma Rousseff. O relatório afirma que a piora dos indicadores foi "exacerbada" com a posse de Jair Bolsonaro, em 2019.

O documento dá destaque a iniciativas e declarações de Bolsonaro que questionaram o sistema eletrônico de votação e a atuação do Supremo Tribunal Federal. O relatório diz que o presidente "testou explicitamente as instituições democráticas brasileiras, acusando ministros do Tribunal Superior Eleitoral de se prepararem para conduzir atividades fraudulentas relacionadas às eleições de 2022 e atacando a mídia".

Queda começou em 2016 e se exacerbou com Bolsonaro, mas instituições mostraram resiliência, diz instituto.

O IDEA registra ainda que o presidente "alegou que as eleições poderiam ser canceladas a menos que ele fosse alterado" e "declarou que não iria obedecer determinações do Supremo Tribunal Federal, que conduz um inquérito contra ele por espalhar notícias falsas sobre o sistema eleitoral no país."

Ao lado de Polônia, Benin e Iêmen

O relatório informa que o Brasil foi um dos quatro países monitorados que teve declínio na qualidade do controle do seu governo, um dos quesitos importantes para o bom funcionamento de democracias, que reúne os fatores "efetividade do Parlamento", "independência do Judiciário" e "integridade da imprensa". Além do Brasil, tiveram piora nesse quesito a Polônia, o Benin e o Iêmen.

O texto ressalta que diversos fatores democráticos do Brasil ainda estão em nível superior ao da média da América Latina, devido aos esforços do país para consolidar sua democracia nas décadas passadas. "Seu bom desempenho anterior torna possível que a qualidade democrática do país se reduza sem que ele perca seu status de democracia. Isso demonstra, por um lado, que a democracia brasileira, apesar de ter sofrido anos de retrocesso democrático e queda acentuada em seus indicadores, é resiliente em muitos aspectos, o que é essencial para a reversão do processo atual", afirma o texto.

O relatório também aponta melhoria em alguns aspectos, especialmente em termos de inovações democráticas no Brasil, e cita como exemplo a criação de observatórios para monitorar as compras e ações do governo relacionadas ao enfrentamento da pandemia de covid-19.

Tendência mundial de retrocesso

O processo de erosão democrática enfrentada pelo Brasil é compartilhado por diversas outras nações, em meio ao aumento da desigualdade, da crise de representação partidária e da difusão de notícias falsas em redes sociais.

Desde 1975, quando o IDEA começou a monitorar esses fatores, a década passada foi a que teve o maior de número de países sofrendo deterioração democrática, e a lista de países inclui potências geopolíticas e econômicas como os Estados Unidos e a Índia.

Em 2020, pela segunda vez em vinte anos, o número de países que registrou declínio da qualidade de sua democracia foi maior do que os que registraram melhora.

Um dos aspectos do declínio democrático é o questionamento cada vez maior da lisura de processos eleitorais. As acusações infundadas do então presidente dos Estados Unidos Donald Trump de que as eleições americanas de 2020 teriam sido fraudadas influenciou comportamentos semelhantes em líderes do Brasil, México, Mianmar e Peru, entre outros países, segundo o relatório.

Na União Europeia (UE), três países-membros registraram declínio na qualidade da sua democracia em 2020: a Hungria, comandada pelo primeiro-ministro ultranacionalista Viktor Orbán, a Polônia, governada pelo partido populista Lei e Justiça, que está contestando princípios básicos da UE, e a Eslovênia, cujo primeiro-ministro Janez Janša tem tendências crescentemente autocráticas.

Desde 2015, cinco países perderam o status de democracia, segundo o IDEA: Benin, Costa do Marfim, Honduras, Sérvia e Turquia.

A entidade afirma que "os últimos dois anos desde nosso último relatório não foram bons para a democracia" e que as conquistas alcançadas quando a democracia tornou-se o regime de governança predominante no mundo "agora estão em uma situação precária como nunca antes". "Esta é a hora para as democracias serem ousadas, inovarem e se revitalizarem", disse o secretário-geral do IDEA, Kevin Casas-Zamora, em um comunicado.

Fonte: DW Brasil

https://www.dw.com/pt-br/brasil-%C3%A9-a-democracia-com-mais-aspectos-em-decl%C3%ADnio-do-mundo/a-59903888

Cristovam Buarque: Vigília responsável e solidária

Os políticos optaram pela velha tradição brasileira de liberar despesas maiores do que a receita. Agora miram o teto de gastos

Cristovam Buarque /Blog do Noblat / Metrópoles

Nossa geração de brasileiros foi condenada a pagar dívidas com brasileiros que não receberam no passado pagamentos a que tinham direito. Os precatórios surgiram de irresponsabilidades e incompetências cometidas por governos anteriores, que o atual governo deve pagar. Se não fizer, além de represálias jurídicas que sofrerá, estará adiando o problema para brasileiros do futuro, e cometendo injustiça com aqueles que têm direito de receber os créditos que a lei já reconheceu. Esta situação é simples se não for confrontada com a realidade aritmética, comparando o valor da dívida que vem do passado com a disponibilidade de dinheiro no presente. O setor público brasileiro não dispõe dos bilhões de reais necessários para pagar a dívida, salvo se os políticos fizessem uma reforma fiscal para retirar dinheiro de empresas e pessoas para financiar estes gastos; ou se rompesse as amarras da responsabilidade fiscal e permitisse ao governo gastar mais do que dispõe, pagando com moeda desvalorizada pela inflação, o que não deixa de ser uma reforma fiscal em que todos pagariam pela redução do valor da moeda que têm em mãos. A alternativa de emitir títulos em vez de moeda é uma forma de trocar precatório hoje por pagamento da dívida no futuro acrescida de juros, com o agravante de que para trocar os títulos por dinheiro seria necessário aumentar a taxa de juros a ser paga aos que emprestam o dinheiro, assustados com risco de futuros calotes, provocando nefastas consequências sobre a economia, tais como desemprego e recessão.

Os políticos optaram pela velha tradição brasileira de liberar despesas maiores do que a receita, como sempre fizeram para atender ao apetite por gastos em privilégios, emendas, ostentação, subsídios, obras necessárias ou não, e até por gastos sociais necessários. Para isto eles precisam romper a PEC do Teto que, sendo determinação constitucional, precisa de um quórum qualificado. Embora a maioria de nossos políticos sejam, historicamente, populistas e irresponsáveis nos gastos públicos, o fato de estar na Constituição faz com que a liberação para gastar exige uma maioria expressiva. Com isto, uma minoria dos parlamentares pode barrar a volta do casamento entre economistas negacionistas da aritmética e populistas de direita e de esquerda que conduziram as finanças públicas brasileiras, ao longo de grande parte das últimas seis a sete décadas.

Para vencer esta minoria que deseja manter a responsabilidade fiscal do Teto, os defensores da irresponsabilidade encontraram dois argumentos: não se deve dar calote em dívida e é preciso atender aos pobres que passam fome. De repente, políticos de esquerda que defendiam calote ou renegociação da dívida pública agora ae tornam radicais opositores do calote e de renegociação dos “precatórios”, e políticos insensíveis ao sofrimento do povo passam a defender os brasileiros que passam fome. Além do imediatismo eleitoral, estão usando a fome e os “precatórios” para voltar ao negacionismo da aritmética que permite tratar com irresponsabilidade as finanças públicas. Tomando carona na fome e nos “precatórios”, políticos de esquerda e de direita querem voltar ao tempo de gastos sem limites para suas emendas, privilégios, subsídios, ostentação, desperdícios, fundo partidário, fundo eleitoral, e certos gastos sociais, sem tocar nos privilégios e na concentração de renda, nem na tributação regressiva que isenta os ricos e penaliza aos pobres..

A derrubada da PEC do Teto é uma contrarrevolução feita em nome de atender aos esfomeados e cumprir ordem judicial. Mais uma vez a política nacional beneficia aos ricos com a ilusão de beneficiar aos pobres, jogando para estes pagarem o que recebem com a carestia que roubará o que recebem. Em um país com o potencial para a produção agrícola e com a capacidade de distribuição de alimentos a ocorrência de fome só se explica pela maldade e cegueira da política. Se quisessem de fato enfrentar a fome genocida que acontece sob nossos olhos, o Congresso deveria se reunir em vigília, responsável e solidária, contra a fome, dia e noite, sábado e domingo, com a pauta exclusiva de como resolver o problema da fome, definir um programa emergencial, estimado quanto será preciso tirar dos que comem para os que não comem, sem roubar ao povo com inflação. Em um país com o potencial.

*Cristovam Buarque foi senador, ministro e governador

Fonte: Blog do Noblat / Metrópoles

https://www.metropoles.com/blog-do-noblat/artigos/vigilia-responsavel-e-solidaria-por-cristovam-buarque

Privatização da Eletrobras pode aumentar desmatamento e emissões no Brasil

Estimativas apontam que as emissões de gases-estufa do setor elétrico crescerão 33% se “jabutis” de parlamentares forem aprovados

Aldem Bourscheit / Infoamazônia

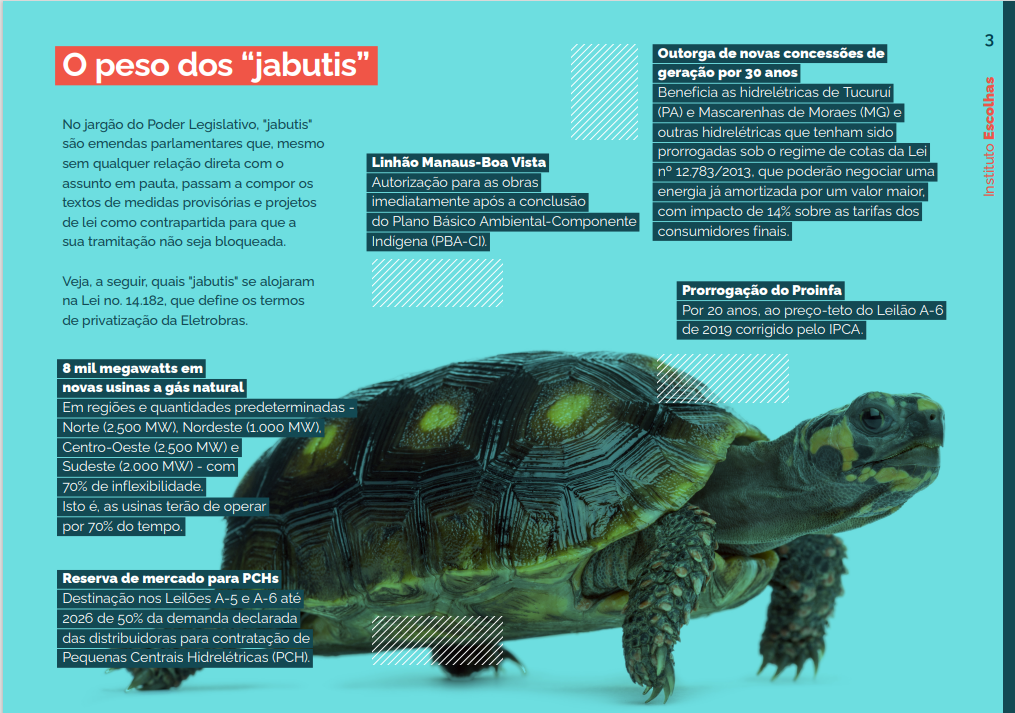

Criada em 1961, a Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras) está na longa agenda de privatizações do governo Jair Bolsonaro, cuja oferta de ações pode passar dos R$ 100 bilhões. A proposta para desestatização da empresa, que responde por até 29% da energia gerada no país, recebeu emendas no Congresso que podem aumentar o desmatamento na Amazônia e as emissões de gases-estufa. Os chamados “jabutis” embutidos na medida provisória comprometem metas nacionais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa assumidas pelo governo Bolsonaro na Cúpula do Clima (COP26), aponta o Instituto Escolhas.

O jabuti é um réptil típico da natureza sul-americana, mas como teria dito o político Ulysses Guimarães (1916-1992), ele “não sobe em árvore. Se está lá, ou foi enchente ou foi mão de gente”. Daí a expressão vir à tona quando parlamentares inserem emendas em propostas legislativas sem qualquer relação com o texto original.

A Câmara alterou a Constituição em 2019 e proibiu os “jabutis” em medidas provisórias, reforçando uma decisão de 2015 do Supremo Tribunal Federal (STF). Mas essas emendas seguem vivas no parlamento.

Conforme a análise do Instituto Escolhas, as emissões do setor elétrico saltarão 33% se forem aprovados “jabutis” inseridos no texto da privatização da Eletrobras. Em entrevista a veículos de imprensa, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), negou que as emendas sejam “jabutis” porque tratam do setor energético, ou seja, diriam respeito ao tema que tramita no Congresso.

Os “jabutis” na proposta de desestatização da Eletrobras mapeados pelo Instituto Escolhas.

Uma das propostas obriga a construção e o uso por 70% do tempo de termelétricas a gás natural nas regiões Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, dominada pela floresta tropical. Além disso, o desmate e outros impactos virão com a instalação de gasodutos para abastecer as geradoras. O gás é um combustível fóssil e sua queima emite gases como metano, um dos vilões do aquecimento global. Sua maior fonte no país é o pré-sal.

Uma reportagem do InfoAmazonia mostrou que o gás natural pode ganhar escala na produção nacional de eletricidade para atender à crescente demanda socioeconômica. A participação de hidrelétricas na matriz energética caiu de 90% para 64% nas últimas duas décadas, e o índice deve chegar a 50% em 2027. A Eletrobras responde hoje por 54% da eletricidade gerada na Amazônia.

Temos uma avenida de oportunidades para investir em energias limpas do futuro, como solar e eólica, com grande potencial e competitividade crescente. Mas a cada leilão e ato político são reforçadas as amarras em modelos energéticos que se tornarão obsoletos. Do jeito que está, a conta de luz e a contribuição dos brasileiros à crise do clima ficarão ainda maiores.

Sérgio Leitão, diretor-executivo do Instituto Escolhas

Para Sérgio Leitão, diretor-executivo do Escolhas, a privatização da Eletrobras deveria dar capacidade de investimento, aumentar a concorrência, reduzir tarifas e diversificar os tipos de geração no setor energético nacional. Mas os aportes e políticas em curso sinalizam que o país manterá uma matriz energética geradora de impactos ambientais, sociais e climáticos.

“Temos uma avenida de oportunidades para investir em energias limpas do futuro, como solar e eólica, com grande potencial e competitividade crescente. Mas a cada leilão e ato político são reforçadas as amarras em modelos energéticos que se tornarão obsoletos. Do jeito que está, a conta de luz e a contribuição dos brasileiros à crise do clima ficarão ainda maiores”, reforçou.

Hidrelétricas e linhão cortando reserva indígena

Outras emendas parlamentares determinam a contratação de energia gerada em Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) em leilões que ocorrerão até 2026 e estendem por 30 anos as concessões para hidrelétricas como a de Tucuruí, no Pará. Essas medidas podem ampliar a construção de pequenas geradoras nas bacias Amazônica e do Tocantins-Araguaia, além de aumentar a conta de eletricidade dos brasileiros, avalia o Instituto Escolhas.

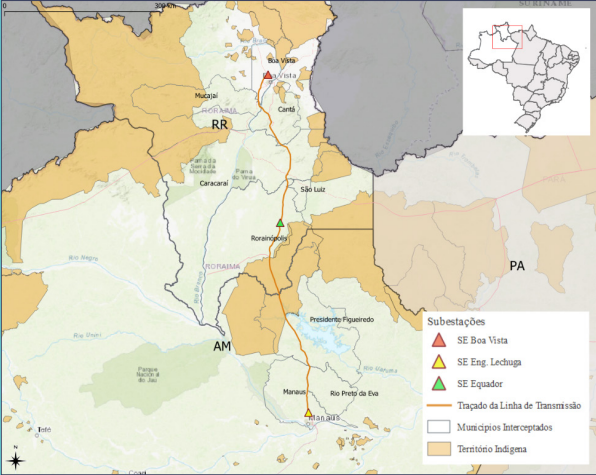

Um outro jabuti na proposta da privatização libera a construção de um linhão entre Manaus (AM) e Boa Vista (RR) logo após estudos iniciais. Mas o Ibama liberou em setembro as obras, consideradas de “interesse nacional” por conectar Roraima ao sistema elétrico brasileiro. A energia do estado, que sofre com apagões constantes, vem de termelétricas e da Venezuela.

Dos 721 km do linhão, 125 km cortarão a Terra Indígena Waimiri-Atroari, localizada no Amazonas e em Roraima. Lá vivem mais de 2 mil pessoas em quase 60 aldeias, incluindo população isolada, que prefere não manter contato. Estradas e picadas serão abertas no território para a implantação e manutenção de 250 torres e dos fios de alta tensão.

Linhão Manaus-Boa Vista previsto na privatização da Eletrobras vai cruzar pela TI Waimiri Artroari.

Jonas Fontenele, advogado do Programa Waimiri Atroari, conta que as propostas dos indígenas para que o linhão desviasse de seu território foram ignoradas pelo governo, que minimiza impactos da obra por ser paralela à rodovia BR-174. “Os indígenas esperam que a linha não atropele seu direito de viver em paz em suas terras, como está na Constituição e na Convenção 169 da OIT”, destaca. “O linhão impactará para sempre a vida deles. Perto dele, não poderão fazer roçados ou aldeias. Além disso, a obra e a manutenção da infraestrutura atrairão ainda mais pessoas estranhas à terra indígena, que sofre impactos e ataques sobretudo desde a ditadura militar”.

O linhão impactará para sempre a vida deles. Perto dele, não poderão fazer roçados ou aldeias. Além disso, a obra e a manutenção da infraestrutura atrairão ainda mais pessoas estranhas à terra indígena, que sofre impactos e ataques sobretudo desde a ditadura militar.

Jonas Fontenele, advogado do Programa Waimiri Artroari

Em meados dos anos 1970, a construção da BR-174, entre Manaus e Boa Vista, e a implantação de uma mina de cassiterita, usada em embalagens e soldas, ampliaram prejuízos aos Waimiri Atroari. Na década seguinte, a hidrelétrica de Balbina (AM) trouxe desmatamento e inundou uma área de 2.360 km².

O Ibama e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações não atenderam aos pedidos de entrevista do InfoAmazonia até o fechamento da reportagem para explicar como reduzirão os impactos sobre ambientes naturais e populações indígenas das obras do linhão Manaus-Boa Vista, e nem como serão cumpridas metas nacionais para corte de emissões de gases-estufa.

OS NÚMEROS DA ELETROBRAS

– Capital social de R$ 39,057 bilhões (2020)

– 48 hidrelétricas, 14 termelétricas, 2 usinas nucleares, 43 usinas eólicas e 1 usina solar

– 29% de capacidade instalada para geração de energia

– 76.128 km de linhas de transmissão

– 1 Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel)

– 50% de participação em Itaipu Binacional

Fonte: Instituto Escolhas e Eletrobras

Na última conferência das Nações Unidas sobre a crise global do clima (COP26), encerrada no último sábado (13) em Glasgow (Escócia), o governo brasileiro prometeu cortar pela metade as suas emissões de gases-estufa até o fim da década e zerá-las até 2050. As emissões nacionais são concentradas no desmatamento e agropecuária (73%) e no setor energético (18%), que incluem as emissões da geração hidrelétrica.

Para o deputado federal Rodrigo Agostinho (PSB-SP), a desestatização da Eletrobras reflete a grande diferença entre o que se pratica e o que é dito e assumido em foros internacionais pelo Brasil, o país que mais desmata e mais queima florestas no mundo. “A privatização da Eletrobras obriga quem comprá-la a seguir comprando e produzindo ‘energia suja’. O Congresso não pode compactuar com retrocessos como esse”, avaliou o parlamentar. A Câmara debate a conversão em lei da MP para privatização da empresa.

Reportagem do InfoAmazonia para o projeto PlenaMata.

Fonte: Infoamazônia

https://infoamazonia.org/2021/11/18/privatizacao-eletrobras-desmatamento-emissoes/

O que alcançaram os movimentos anti-Bolsonaro?

Lideranças consideram que movimentos antigoverno que floresceram em 2020 contribuíram para desgaste de Bolsonaro

Malu Delgado / DW Brasil

George Floyd acabara de ser assassinado nos Estados Unidos, e a primeira onda da pandemia atingia seu pico no Brasil, entre devaneios antidemocráticos do presidente Jair Bolsonaro e a falta de compromisso federal com o combate à covid-19. Ao final do primeiro semestre de 2020 floresceram no país os primeiros movimentos sociais mais organizados contra Bolsonaro.

Mais de um ano depois, alguns deles se desintegraram e não sobreviveram às dificuldades de manter uma coesão durante a pandemia. Ainda assim, lideranças que ajudaram a formar frentes de resistência a Bolsonaro consideram que importantes vozes da sociedade ecoaram mais claramente e se fortaleceram, conseguindo ao menos deter absurdos extremos do atual governo e contribuindo para o desgaste e aumento da rejeição ao presidente.

"Não tenha dúvida de que o índice de rejeição que Bolsonaro tem hoje diz respeito fundamentalmente à ação dos movimentos. Se não fosse toda essa mobilização geral, prevaleceriam só as fake news de Bolsonaro, para quem todas as desgraças brasileiras são responsabilidade de outros", disse à DW Brasil Douglas Belchior, liderança da UNEafro Brasil e membro da Coalizão Negra Por Direitos, criada ao final de 2019. Para Belchior, os movimentos sociais resistiram, cada um a seu modo, e agiram dentro de seus limites.

Ações, unificadas, segundo ele, ajudaram a combater a tese antivacina que prosperava no governo Bolsonaro, intensificando a pressão internacional. Foram também essas vozes da sociedade civil, em especial a da Coalizão Negra, que forçaram a manutenção do auxílio emergencial em 2021, evitando que a miséria e a fome se alastrassem ainda mais pelo país.

"Esses movimentos sociais atuaram e pressionaram a opinião pública e as mídias. Não haveria o desgaste nacional e internacional de Bolsonaro sem isso", sentencia Belchior.

"Com racismo, não haverá democracia"

Estamos Juntos, Somos 70% e Basta! são exemplos de movimentos que surgiram com uma bandeira comum, a luta em favor da democracia numa reação contra atos do atual governo que esses segmentos consideraram atentados contra contra direitos, civilidade e tolerância. No entanto, para Belchior, a morte de George Floyd acendeu também o alerta no país contra o racismo.

O manifesto da Coalizão Negra Por Direitos, escrito em 2020 em paralelo a esses outros movimentos que se expandiam, adotou a seguinte frase como lema: "Enquanto houver racismo, não haverá democracia".

"Uma das primeiras ações do governo Bolsonaro foi tentar derrubar a lei de cotas raciais. O movimento negro fez uma atuação em conjunto", lembra Belchior.

"Para o maior segmento da sociedade brasileira [a população negra], o risco à democracia não é novo. Onde é que tem democracia com a polícia estourando as quebradas e as favelas como sempre fez? Onde é que tem democracia com 800 mil pessoas presas, 40% delas sem julgamento?", questiona Belchior.

Ele considera que a Coalizão Negra talvez seja o único movimento social hoje no Brasil com atividade orgânica – ou seja, organizado na ponta, pela população diretamente atingida –, algo que talvez só se assemelhe ao Movimento dos Sem Terra (MST) da década de 90.

"A gente surge [após a eleição de Bolsonaro] para fazer uma dinâmica política que os brancos sempre fizeram em nosso nome. Onde o movimento negro era a ausência? Nos espaços de poder, no parlamento e em fóruns internacionais. Eram sempre os brancos falando em nosso nome. Mas a história dá uma pirueta e nos obriga a usar essa força de rede também na ponta."

Fim da espiral do silêncio da maioria

Ex-banqueiro e empresário, Eduardo Moreira é um dos nomes mais conhecidos do movimento Somos 70%. Ele enfatiza, no entanto, que nunca alimentou o próprio ego, evitando se colocar como dono do movimento ou utilizá-lo como instrumento de poder. "Sou apenas um dos 70%", pontua.

O empresário considera que o movimento foi extremamente bem-sucedido e ainda tem ecos. O objetivo do Somos 70% era extremamente simples, e muitas vezes não foi compreendido, diz.

"Vivemos no Brasil a espiral do silêncio durante um tempo. As pessoas ouviam 30% [da população que apoia Bolsonaro] falando e se intimidavam. Não só por serem a única voz que aparecia, mas por ser também uma voz muito ameaçadora, que difamava. A ideia dos Somos 70% foi só lembrar as pessoas de que podem falar, e lembrar que elas eram a maioria. Tentavam me botar numa saia justa e perguntavam: mas o [Sergio] Moro faz parte dos 70%? Se ele não é favorável a Bolsonaro, faz. Isso é simplesmente uma estatística. Não é abaixo-assinado. Ninguém pode escolher ser contra Bolsonaro e não estar nos 70%", afirma.

Para Moreira, as atuais pesquisas de intenção de votos confirmam o desgaste de Bolsonaro e são resultado da expressão da maioria. Influente nas redes sociais, o empresário postou recentemente fotos ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de Ciro Gomes, que é pré-candidato à Presidência pelo PDT.

"O Somos 70% tinha esse poder de não estar vinculado a nenhum partido político e não ter um compromisso de uma aliança. Normalmente, quando uma pessoa acaba se envolvendo em um movimento específico, se ela conversa com o Lula não pode falar com o Ciro, porque escolheu um lado. Eu sempre defendi a arena do debate. Luto pelo direito de debater. Luto pelo direito de discutir."

A voz minoritária e agressiva que calou a maioria sucumbiu, e agora a percepção geral no país é outra, diz Eduardo Moreira. O movimento, diz ele, "tomou vida própria" e o conceito de Somos 70% foi incorporado pela sociedade. Algumas estatísticas revelam isso, aponta, como o fato de 70% dos brasileiros rejeitarem a flexibilização do porte de armas; 67% acreditarem que a corrupção vai aumentar, e os mesmos 67% rejeitarem a aproximação de Bolsonaro ao Centrão. Além disso, 75% dos brasileiros acham que a democracia é o regime mais indicado, e 78% afirmam que o regime militar foi uma ditadura – todos esses dados de pesquisas recentes feitas pelo Instituto Datafolha.

O ex-banqueiro acredita que o cenário econômico caótico desmascarou a incompetência do ministro da Economia, Paulo Guedes. No entanto, Moreira não crê que haverá impeachment de Bolsonaro, por falta de interesse de grupos políticos à esquerda e à direita. A despeito da acomodação da classe política, ele vê o "antibolsonarismo consolidado".

Resposta da classe artística, Estamos Juntos perdeu fôlego

"No mesmo dia eu recebi um telefonema do Douglas Belchior, da UNEafro, e outro do Luciano Huck. Se os dois enxergaram naquele movimento um ponto de encontro, era sinal de que muita gente cabia ali", relata o escritor e roteirista Antonio Prata, um dos que ajudaram a organizar o movimento Estamos Juntos.

A principal ação do movimento em 2020 foi publicar um enorme

manifesto nas páginas dos principais veículos de imprensa do país, fortalecendo princípios democráticos. O Juntos reuniu assinaturas de intelectuais e políticos de diferentes espectros ideológicos em favor da democracia.

Antonio Prata considera que naquele momento, maio do ano passado, reunir assinaturas de economistas à direita e à esquerda num mesmo manifesto foi um feito relevante. Segundo ele, no auge da pandemia era impossível colocar as pessoas nas ruas, mas havia um forte sentimento, sobretudo entre setores culturais, de que era necessário formular uma ação rápida e contundente contra o atual governo, que flertava com a ideia de golpe institucional.

O movimento Estamos Juntos ganhou adesão significativa da classe artística e se espalhou como rastro de pólvora. Foram criados milhares de grupos de WhatsApp por todo o país. No entanto, hoje, os criadores do Juntos já nem fazem mais parte desses grupos, e a discussão se perdeu. Ainda assim, o escritor considera que o movimento teve um significado relevante na conjuntura de 2020.

Prata pondera que há dificuldades quase intransponíveis quando se reúnem pessoas com pensamentos muito divergentes num único movimento, como foi o caso do Juntos. Além disso, a pandemia dificultou uma organização mais efetiva, acrescenta.

"Mas pra mim deu muito mais a ideia de que é possível fazer coisas do que é impossível", sintetiza. "Não tentaria reavivar aquilo. É muita gente diferente, cabeças diferentes. Não é a turma de ninguém. Não tem um grupo com pensamento e origem parecidas. Há outros caminhos [de resistência ao governo], mas foi ótimo, abriu muitas portas, contatos", acrescenta o escritor.

"Movimentos sofrem síndrome da paixão", diz filho de Herzog

Filho do jornalista Vladimir Herzog, morto na ditadura militar, o engenheiro Ivo Herzog também aderiu à onda de protestos contra Bolsonaro, mas tem uma visão bastante crítica, e amarga um pessimismo diante da apatia da sociedade brasileira.

"Eu realmente me engajei no Estamos Juntos, em meados de maio. Acho que esses movimentos sofrem da síndrome de paixão. É muito fácil se apaixonar, só que paixão tem data de validade. Não perdura. O que perdura é o amor. A paixão a gente mergulha, para de fazer tudo o que está fazendo, mas passa. Isso explica muitoesses movimentos, de maneira geral", diz.

Segundo ele, esses movimentos ganharam fôlego a partir de uma sequência de eventos negativos para o governo no ano passado, como a saída de Sergio Moro do governo, as trocas sucessivas no Ministério da Saúde, a falta de respostas na pandemia e a "flagrante intenção de Bolsonaro de atentar contra a democracia".

Para ele, o movimento Estamos Juntos cresceu muito rapidamente, o que desestrutura qualquer iniciativa. Além disso, pontua, por envolver muitas "celebridades", houve uma guerra de egos nos bastidores do movimento que prejudicou as articulações. "É isso. Perdeu o foco, se perdeu nas discussões, se queimaram pontes. Foi uma paixão avassaladora. Normalmente paixão dura dois anos. Aquela durou dois meses."

Herzog afirma que os pressupostos do movimento eram interessantes e que ele sempre insistiu na necessidade de manter uma ação suprapartidária. Defender nomes e partidos, sustenta, gera distanciamento, e não aproximação. "Nossa luta é contra esse obscurantismo, todo esse processo em que começamos a andar para trás, desde o governo Temer, na verdade", completa.

Empobrecimento democrático

Para Herzog, é pouco provável que a sociedade civil consiga se articular de forma efetiva em 2022 contra Bolsonaro.

"Estou muito descrente. O que vai acontecer é que vamos entrar em 2022 gastando 10% do nosso tempo brigando com Bolsonaro e 90% brigando entre a gente, para ver quem vai ser o cara [candidato à Presidência]. E não vai se discutir conteúdo."

Ainda assim, Ivo Herzog acha que Bolsonaro não se reelegerá, mas o Brasil perderá a chance de debater coletivamente uma proposta de país.

"Não existe uma casa no Brasil para se debater as ideias. Os partidos políticos não são mais isso. Estão atrás de pessoas que tragam votos. Não interessa se o cara usa suástica ou a estrela de Davi. É uma loucura, e o eleitor com um mínimo de consciência se afasta deste processo", lamenta.

Para ele, o fato de o ex-presidente Lula ser "a mesma solução política há 30 anos" é sinal do empobrecimento democrático do Brasil.

"Claro que o Lula de 1989 não é o Lula de hoje, mas é uma loucura você pensar que é o mesmo cara. É desanimador. E olha as alternativas postas... Não dá para pensar no PSDB que faz Bolsodoria. O braço direito do [Geraldo] Alckmin em São Paulo era o [ex-ministro do Meio Ambiente] Ricardo Salles", critica.

Há décadas, conclui Herzog, "o Brasil normaliza o absurdo". "Não vejo ninguém fazendo uma reflexão bem estruturada para esse país."

Fonte: DW Brasil

https://www.dw.com/pt-br/o-que-alcan%C3%A7aram-os-movimentos-anti-bolsonaro/a-59837165

Viagens de Bolsonaro e Lula ao exterior antecipam 'queda de braço' eleitoral

Jair Bolsonaro e Lula miram tanto o público externo quanto o eleitorado brasileiro nas viagens, segundo análise de especialistas

Leandro Prazeres / BBC News Brasil

Nesta semana, dois potenciais candidatos às eleições de 2022, o presidente Jair Bolsonaro, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estão cumprindo uma intensa agenda de viagens ao exterior.

Bolsonaro faz uma visita oficial a países árabes. Lula, por sua vez, está na Europa, onde foi recebido por lideranças de centro-esquerda. Especialistas em relações internacionais ouvidos pela BBC News Brasil afirmam que as duas viagens, ainda que de forma não intencional, servem para "medir as forças" de cada um na arena internacional.

Bolsonaro embarcou na sexta-feira (12/11) para uma viagem de uma semana a três países do mundo árabe: Emirados Árabes Unidos, Catar e Bahrein. Na sua agenda, Bolsonaro participou da Expo Dubai 2020, uma feira internacional onde o Brasil tem um pavilhão, encontros com empresários, políticos e com o rei do Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa.

Já o ex-presidente Lula começou sua viagem na quinta-feira (11/11) com destino a quatro países da Europa: Alemanha, Bélgica, França e Espanha. Durante o tour, o ex-presidente se encontrou com líderes da centro-esquerda europeia como o provável novo chanceler alemão, Olaf Scholz, que é líder do Partido Social-Democrata, com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, que é do Partido Socialista, e, em Bruxelas, Lula discursou no Parlamento Europeu.

Os especialistas ouvidos pela BBC News Brasil afirmam que as viagens revelam diferenças gritantes como as imagens que ambos tentam passar, mas também mostram uma preocupação com o público interno, especialmente a pouco mais de um ano das eleições de 2022.

Duelo de imagens

Para o professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Guilherme Casarões, Bolsonaro e Lula travam um duelo na esfera internacional e tentam projetar duas bastante distintas.

"Essa viagens são uma medição de forças, sim. De um lado, o atual presidente vai ao Oriente Médio e adota o discurso de que está em busca de investimentos para o país. É a imagem do presidente mercador. Do outro, Lula volta à Europa com um discurso de estadista, tentando mostrar ao exterior que o Brasil tem alternativas seguras para um futuro pós-Bolsonaro", afirmou.

A professora do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais (Cedeplar/UFMG) Fernanda Cimini, também vê diferenças nas imagens que Bolsonaro e Lula tentam passar durante suas viagens.

Ela explica que Bolsonaro aproveita a viagem para vender a narrativa de que, apesar das críticas que vem recebendo nesta área, sua política externa estaria conseguindo atingir seus objetivos.

"As imagens são muito simbólicas. Quando Bolsonaro aparece sendo recebido por líderes do mundo árabe, com seus trajes típicos, tenta vender a imagem um presidente que consegue o respeito de líderes fortes com quem ele pode se sentir mais alinhado. Do outro lado, Lula tenta se posicionar como alguém com quem a comunidade internacional pode dialogar", explicou.

Reconstruir pontes versus Isolamento

Nas últimas semanas, o atual presidente foi duramente criticado por sua atuação tímida na reunião do G20, em Roma, e por sua ausência à COP 26, em Glasgow, no Reino Unido.

A decisão de não ir à conferência do clima contrastou com a tradição que o Brasil vinha tendo nos últimos anos de se posicionar como uma potência verde. Analistas afirmam que a política externa do Brasil vem conduzindo o país a um isolamento.

O governo, por outro lado, se defende afirmando que o país continua relevante na esfera internacional.

Mais uma vez, as viagens de Bolsonaro e Lula, segundo os especialistas, evidenciam as diferenças entre os dois em relação à política externa. Enquanto Lula estaria tentando "reconstruir pontes" de olho em 2023, Bolsonaro estaria refém da agenda adotada nos últimos anos.

Para o professor de Relações Internacionais da UFMG, Dawisson Belém Lopes, os destinos e a agenda de Bolsonaro refletem o seu isolamento diplomático.

"Essa viagem é, em certa medida, expressão de um certo estreitamento de possibilidades diplomáticas do Brasil neste momento. Brasil não tem relações de nível e fluídas nem com os Estados Unidos e nem com a China. Com os europeus, há problemas que se arrastam desde o início dessa gestão presidencial. O Brasil de hoje tem poucas opções", disse o professor.

Ao analisar o roteiro de Lula, o professor diz que a viagem pode ser vista como uma tentativa de "reconstruir pontes" do ex-presidente com a comunidade internacional.

"O que Lula está fazendo é uma tentativa de reconstruir pontes, de pavimentar o seu caminho para janeiro de 2023. Ele sabe que precisa de pontes com o exterior e começa por onde deveria começar, que é pela Europa, porque é lá que ele encontra um terreno mais fértil, especialmente entre líderes da centro-esquerda", explicou.

A pesquisadora do Wilson Center em Washington e professora da FGV, Daniela Campello, enfatiza o contraste entre as opções de Bolsonaro e de Lula.

"A ida de Bolsonaro ao Oriente Médio é reflexo claro da falta de espaço do Brasil na esfera internacional. Apesar de o presidente afirmar defender a democracia, ele obviamente não se manifesta sobre os regimes políticos dos países que está visitando. Por outro lado, Lula está discursando no Parlamento Europeu, está falando com prêmio Nobel de economia (Joseph Stiglitz)", disse Daniela.

Foco nas eleições

Apesar de esse "duelo" estar ocorrendo no cenário internacional, o centro da disputa entre Bolsonaro e Lula é, obviamente, as eleições de 2022. Nenhum dos dois confirmou oficialmente que será candidato, mas pesquisas de intenção de voto mais recentes colocam os dois na liderança do pleito do ano que vem. Nesse contexto, os especialistas afirmam que os movimentos feitos lá fora deverão refletir internamente.

Fernanda Cimini, da UFMG, diz que, a partir de agora, tudo o que os dois fizerem pode ou será usado como material para as eventuais campanhas de 2022.

"A política internacional também é um campo onde sobre o qual se dá a disputa eleitoral. Então, a partir de agora, viagem pra Europa, pro Golfo Pérsico, pro Nordeste, tudo será usado na disputa. A percepção de sucesso dessas viagens vai ser material de campanha, com certeza", afirmou.

Para Guilherme Casarões, a principal demonstração de que essa batalha no exterior tem foco doméstico é a forma como as militâncias tanto de Lula quanto de Bolsonaro estão abordando as viagens em seus grupos.

"De um lado, os petistas estão exaltando a forma como Lula está sendo recebido por lideranças europeias. Seria uma demonstração de que o Brasil pode voltar a ser respeitado internacionalmente. Do outro, os bolsonaristas estão enfatizando como o presidente estaria buscando investimentos ao Brasil", disse o professor.

Fonte: Correio Braziliense

https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2021/11/4963674-como-viagens-de-bolsonaro-e-lula-ao-exterior-antecipam-queda-de-braco-eleitoral.html

Luiz Carlos Azedo: Viagem de Bolsonaro agrada eleitores e mira em investidores

O presidente aproveitou o périplo para reforçar sua agenda interna e agradar sua base com declarações polêmicas

Luiz Carlos Azedo / Nas Entrelinhas / Correio Braziliense

A viagem das Arábias do presidente Jair Bolsonaro para atrair investidores mirou tanto a sua base eleitoral quanto os petrodólares com os quais o ministro da Economia, Paulo Guedes, imagina financiar a retomada do crescimento da economia no próximo ano, diante de previsões catastróficas dos analistas internacionais, inclusive os da prestigiada revista The Economist, que “erra todas”, segundo o nosso Posto Ipiranga.

No domingo e na segunda-feira, Bolsonaro participou do fórum Invest In Brasil, em Dubai, promovido pela Apex-Brasil, e visitou o pavilhão da Embraer na Dubai Airshow, evento do setor aeroespacial, e o pavilhão do Brasil na Expo 2020, onde a numerosa delegação brasileira festejou a viagem, com a primeira-dama Michele roubando a cena. Dubai é um emirado novo-rico, aberto para o mundo para não depender de uma atividade econômica sem futuro, o petróleo, e criar uma economia baseada no comércio internacional e no turismo, atividades que respondem hoje por 95% da sua economia.

Com o dinheiro do óleo, descoberto na região em 1966, voou do século 18 para o século 21 em apenas uma geração, nas asas da melhor companhia aérea da atualidade. Com um dos mais importantes hubs aeronáuticos do Oriente Médio, tornou-se um centro financeiro e de negócios que atrai executivos e milionários de todo o mundo, devido à segurança e às atrações turísticas de altíssimo luxo. É uma cidade-estado de população global (83% são estrangeiros), com um único dono, Sua Alteza Shaikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, conhecido como Shaikh Mo.

Ontem, a comitiva presidencial viajou para o Bahrein, onde Bolsonaro participou da inauguração da embaixada brasileira na capital do país, Manama, ao lado do rei Hamad bin Isa al-Khalifa, cujo clã Bani Utbah capturou o Bahrein de Nasr Al-Madhkur, em 1778, e desde então governa o arquipélago do Golfo Pérsico. O Brasil deve se tornar o seu principal fornecedor de minério de ferro, superando a China e os Estados Unidos. Somos o quarto destino das exportações brasileiras no Oriente Médio, atrás de Arábia Saudita, Turquia e dos Emirados Árabes Unidos. No meio do Golfo Pérsico, suas 33 ilhas, juntas, não chegam à metade da cidade de São Paulo.

Foi a primeira nação a descobrir e explorar petróleo no Oriente Médio, na década de 1960. Sua exploração é responsável por 60% das exportações do Bahrein e por 18% do Produto Interno Bruto nacional. O país também investe na diversificação da economia, com a promoção da atividade industrial e de serviços financeiros, sendo o segundo produtor de alumínio do mundo, responsável por 16% das exportações do Reino no ano passado. O país também se destaca na produção de aço. Já foi colônia portuguesa, persa e britânica, famosa por seus pescadores de pérolas. Hoje é um “case” da economia pós-petróleo. Dos seus 1,5 milhão de habitantes, 25% são paquistaneses, afegãos, indianos, norte-americanos e britânicos.

Sem constrangimentos

Hoje, Bolsonaro chega ao Catar, um emirado absolutista e hereditário comandado pela Casa de Thani desde meados do século XIX. O xeque Hamad bin Khalifa Al Thani destituiu seu pai, Khalifa bin Hamad al Thani, em 1995, com um golpe de Estado. O presidente fará um passeio de moto em Doha, cuja arquitetura futurista é de tirar o fôlego. A agenda oficial inclui uma visita ao estádio Lusail, construído para a Copa de 2022. Os jornalistas, por mudanças nas regras sanitárias de véspera, foram proibidos de entrar no emirado.

O Catar foca os investimentos em setores não energéticos, porém, o petróleo e o gás ainda representam mais de 50% do PIB do país, cerca de 85% das receitas de exportação e 70% das receitas do governo. Suas reservas de petróleo, estimadas em 15 bilhões de barris, podem durar mais 37 anos. As de gás natural, cerca de 26 trilhões de metros cúbicos, representam 14% das reservas totais do mundo, a terceira maior reserva do planeta. O país exporta petróleo e derivados para China, Coreia do Sul, Japão e Índia. Importa aviões, carros, helicópteros e turbinas a gás de Reino Unido, França, Alemanha e China.

Ao contrário do que aconteceu na viagem à Itália, onde enfrentou protestos populares, Bolsonaro não passou por constrangimentos nesses emirados, que reprimem duramente a população, mas são “cases” de modernização autoritária. Aproveitou a viagem para reforçar sua agenda interna e agradar sua base conservadora, com declarações polêmicas sobre a situação da economia brasileira, o desmatamento da Amazônia, as provas do Enem e o aumento dos servidores, anunciado para legitimar a aprovação da PEC dos Precatórios no Senado. A estratégia serviu de contraponto à viagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Europa, cujo ponto alto foi seu discurso no Parlamento Europeu, onde foi aplaudido de pé.

RPD || Entrevista Especial - Bernard Appy: "Tributação do consumo no Brasil só tem exceção, não tem regra"

Reforma tributária precisa trazer mais simplicidade, racionalidade e equilíbrio para o Brasil ganhar competitividade, avalia Bernard Appy

Caetano Araújo e André Amado / RPD Online

Um dos maiores especialistas no complicado sistema tributário brasileiro, o economista Bernard Appy, do Centro de Cidadania Fiscal – um think thank independente, cujo objetivo é contribuir para melhorar a qualidade do sistema tributário no Brasil e para o sistema de gestão fiscal brasileiro – é o entrevistado especial desta 37a edição da Revista Política Democrática Online.

Appy, que se dedica a desatar o injusto e complexo sistema tributário brasileiro desde a década passada, quando atuou como secretário executivo e de política econômica do Ministério da Fazenda, foi um dos mentores do estudo que deu base para a criação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45, do deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP). Por decisão do atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a comissão especial da Casa que analisava o mérito da reforma tributária foi sustada em maio passado.

O projeto da PEC 45 teve como principal ponto a unificação de tributos federais (PIS, Cofins e IPI), estaduais (ICMS) e municipais (ISS). Batizado de Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), o novo tributo seguiria o modelo do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), aplicado em outros países.

Atualmente a reforma tributária está em discussão no Senado Federal por meio da PEC 110/2019, que prevê a substituição de nove tributos, o IPI, IOF, PIS, Pasep, Cofins, CIDE-Combustíveis, Salário-Educação, ICMS, ISS, pelo IBS. A diferença entre as propostas é essencialmente de prazo: 2 anos de teste e 8 de transição na PEC 45 e 1 ano de teste e 5 de transição na PEC 110.

Na entrevista à Revista Política Democrática Online, ele explica a importância de uma reforma tributária ampla, que simplifique o pagamento de tributos no Brasil e que foque, sobretudo, no aumento de produtividade. Appy também comenta o PL 2337, que trata do Imposto de Renda, que é de autoria do Poder Executivo e que tem sido alvo de críticas de todos os setores. Confira a entrevista a seguir:

Revista Política Democrática Online (RPD): Há algum tempo, costuma-se discutir as possíveis reformas tributárias a partir de eixos como a centralização, a descentralização, complexidade versus simplicidade, opacidade versus transparência, e progressividade versus regressividade. Em que medida essas questões expressam problemas reais brasileiros, e quais seriam as consequências negativas desses problemas para o país?

Bernard Appy (BA): De fato, um bom sistema tributário tem algumas características: ser simples para o contribuinte; ser transparente, ou seja, as pessoas têm de saber quanto estão pagando de imposto; tem de ser neutro, isto é, o sistema tem de distorcer o mínimo possível a forma de organização da produção, porque, ao distorcer a forma de organização da produção, o sistema geralmente resulta em ineficiência e menor crescimento da economia; e ele tem de ser progressivo, ou seja, quem tem mais capacidade contributiva tem que pagar mais do que tem menos capacidade contributiva. E isso tem de valer para todas as categorias de tributos.

Nós temos cinco categorias principais de tributos: (1) tributos sobre o consumo, que são tributos sobre a produção e a comercialização de bens de serviço, mas que, quando bem desenhados, são tributos sobre o consumo; (2) tributos sobre a renda; (3) tributos sobre o patrimônio, ou a transferência de patrimônio; (4) tributos sobre a folha de salários, que geralmente estão vinculados ao financiamento de benefícios da seguridade social; e (5) tributos regulatórios, desde tributos sobre o comércio exterior, como imposto de importação, até tributos ambientais, que têm ganhado destaque na discussão internacional, mas que é um tema ainda pouco explorado no Brasil.

O sistema tributário brasileiro não tem nenhuma das características desejáveis de um bom modelo de tributação – simplicidade, transparência, neutralidade e progressividade. Temos um sistema que é extremamente complexo - na área de tributações de bem de serviços, provavelmente o mais complexo do mundo. Temos um sistema que é extremamente opaco – quando se está comprando uma mercadoria, ou um serviço, não se tem a menor ideia de quanto de imposto está sendo pago. Temos um sistema que é tudo, menos neutro, pois no Brasil, ao menos na tributação do consumo só tem exceção, não tem regra.

Na tributação do consumo, a maior parte dos países tem um único imposto, que é o imposto sobre valor adicionado, o IVA. O Brasil tem cinco tributos gerais sobre o consumo – o PIS e a COFINS, contribuições federais que têm uma legislação semelhante, mas duas formas de incidência, cumulativa e não cumulativa, o imposto sobre produtos industrializados (IPI), que é federal, o ICMS que é estadual, e o ISS municipal. E cada um desses tributos tem uma quantidade enorme de alíquotas, de benefícios fiscais e de regimes especiais. Não é exagero, portanto, dizer que a gente tem um sistema tributário, que, pelo menos na tributação do consumo, só tem exceção e não tem regra. Ou seja, quando você só tem exceção, todo mundo vai se organizar para tentar se beneficiar da melhor forma possível das exceções, e isso acaba destorcendo completamente a forma de organização da economia e prejudicando o crescimento do país.

Por fim, temos problemas extremamente sérios do ponto de vista da progressividade do sistema tributário, porque, no Brasil, temos falhas no sistema de tributação da renda que fazem com que uma parcela extremamente relevante das pessoas de alta renda seja muito pouco tributada.

Isso decorre de uma série de falhas, como, por exemplo, o modelo brasileiro de tributar exclusivamente na empresa e isentar na distribuição de lucros. Em si, a tributação na empresa e a isenção na distribuição não é um problema distributivo, se o lucro for efetivamente tributado na empresa a 34% – que é a soma da alíquota do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) com a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Só que, no Brasil, por uma série de fatores, em muitos casos o imposto pago na empresa é muito menor do que 34%. Isso acontece no caso de grandes empresas, porque tem uma série de mecanismos que permitem que o lucro fiscal, ou seja, o lucro tributável, seja muito menor do que o lucro contábil. E acontece também, no caso dos regimes simplificados de tributação, como lucro presumido ou simples.

A título de exemplo, tome-se um profissional liberal, que trabalha por conta própria, cujo faturamento mensal é de R$ 125 mil e que tem despesas da ordem de R$ 25 mil com aluguel de escritório, secretária, outros tributos, exceto tributos sobre o lucro. Esse profissional liberal, que tem uma renda bruta de R$ 100 mil, vai pagar de tributos sobre o lucro apenas 11,9% desses R$ 100 mil pelo regime de lucro presumido, e depois vai distribuir o restante para a pessoa física com isenção.

Já um empregado formal, que tem uma renda de 100 mil reais paga não só 27,5% de imposto de renda de pessoa física (IRPF), mas a empresa ainda paga cerca de 27% de contribuição sobre folha desse empregado, sem contar o FGTS. Como o os benefícios previdenciários do empregado formal são limitados a R$ 6,4 mil, na prática a contribuição sobre a folha da empresa acima desse valor é equivalente a um imposto sobre a renda do empregado. Quando se faz a conta somando o IRPF com a contribuição sobre folha da empresa e deduzindo o valor presente dos benefícios recebidos pelo empregado, chega-se a uma alíquota sobre a sua renda de quase 38% (com proporção do custo para a empresa).

Ou seja, a alíquota incidente sobre a renda mensal de R$ 100 mil de um profissional liberal que atua como sócio de uma empresa de lucro presumido é de 11,9%, enquanto a alíquota incidente sobre um empregado formal de mesma renda é mais do que o triplo. Esse é um exemplo claro do nível de distorção na tributação da renda a que chegamos no Brasil. Enquanto o profissional “pejotizado” é tributado a uma alíquota absurdamente baixa, o empregado formal é tributado a uma alíquota excessivamente alta.

O que acontece, portanto, no Brasil? Por conta dessas múltiplas falhas no sistema tributário, temos problemas seríssimos de progressividade na tributação da renda e temos distorções que prejudicam muito o crescimento – especialmente no âmbito da tributação do consumo. Vou explicar melhor esse ponto.

A multiplicidade de tributos sobre o consumo e sua enorme complexidade, geram efeitos muito negativos para o crescimento da economia. Em primeiro lugar, o custo burocrático de pagar imposto, relativamente a padrões internacionais é extremamente elevado no Brasil. Um estudo de uma universidade alemã que compara 100 países situa o Brasil em último lugar, como o país com maior complexidade para pagar tributos.

“Embora o cenário não seja claro, acredito que há uma possibilidade de aprovação do substitutivo da PEC 110 pelo Senado”

Em segundo lugar, como já indiquei, quando se tem um sistema com muitas exceções, a tendência é sempre haver divergências de interpretação entre os contribuintes e o fisco, o que aumenta o grau de litígio tributário, que é monumental no Brasil. Um estudo do Insper indica que, hoje, o litígio tributário no país – federal, estadual e municipal, nas esferas administrativa e judicial – chega a mais de R$ 5 trilhões, o que corresponde a mais de 70% do PIB. Desse montante, talvez um trilhão e meio, dois trilhões de reais, sejam créditos podres, mas ainda sobra algo como três trilhões, três trilhões e meio de reais, de fato mais de 40% do PIB de litígio tributário ativo no Brasil.

É muito provável que o Brasil seja o campeão mundial em litígio tributário, e isso não só tem custo para as empresas e o governo – com advogados, contadores etc. –, mas também aumenta o custo do Poder Judiciário do Brasil, que dedica boa parte de sua energia à cobrança da dívida ativa. Outro efeito negativo é a própria absorção da energia da alta administração das empresas, que, ao invés de estar se ocupando em tornar a empresa mais competitiva, está preocupada em evitar que a empresa quebre, por conta de um litígio tributário que, às vezes, pode representar mais de 50% do seu patrimônio líquido. Não bastasse o custo elevado, esse sistema distorcido de tributação gera forte insegurança jurídica, o que compromete o investimento.

Em terceiro lugar, as distorções na tributação do consumo acabam onerando os investimentos e as exportações, reduzindo o potencial de crescimento do país. Um sistema bem desenhado de tributação do consumo, que é o imposto sobre valor adicionado, desonera completamente exportações, tributa as importações de forma equivalente à produção nacional, e desonera completamente investimentos. No Brasil, por conta da cumulatividade do sistema, e de falhas na desoneração dos investimentos e das exportações, estamos aumentando o custo dos investimentos, prejudicando a competitividade do país e reduzindo nosso potencial de crescimento.

Por último, a enorme complexidade da tributação do consumo acaba levando a economia brasileira a se organizar de forma muito ineficiente. Uma boa forma de entender essa distorção é imaginar um mundo sem imposto e pensar como ele se organizaria. A introdução do imposto não deveria mudar essa forma de organização. No caso do Brasil, pense que, nesse mundo sem imposto, uma empresa tivesse de montar um centro de distribuição. Onde montaria? Onde minimizasse o custo de logística, certo? Ou seja, minimizaria o custo de trabalho, que é a remuneração do caminhoneiro, e o custo de capital, que é o valor do caminhão e do combustível. No Brasil, por conta de benefícios fiscais, a maioria dos centros de distribuição são montados em locais distantes dos centros de consumo, aumentando o custo de logística para poder receber um benefício tributário.

Aquilo que do ponto de vista da empresa faz sentido, que é minimizar seu custo total, isto é, o custo econômico e o custo tributário, do ponto de vista do país não faz sentido, porque eleva o custo econômico. Ou seja, por conta de distorções no sistema tributário gastamos mais caminhões, mais trabalho de caminhoneiro, mais combustível, mais estrada, para levar a mesma mercadoria para o mesmo consumidor final. Isso, na verdade, é perda de produtividade, despende-se mais trabalho e capital para fazer uma determinada atividade econômica, do que seria preciso despender se não fosse a distorção introduzida pelo sistema de tributação.

Isso, na verdade, resulta em uma perda de produtividade que pode ser muito grande. Para vocês terem uma ideia, tem um estudo do economista Bráulio Borges, que está disponível no site do Centro de Cidadania Fiscal, que estima que a eliminação dessas distorções na tributação do consumo poderia elevar o PIB potencial do Brasil em 20 pontos percentuais em um horizonte de 15 anos. Esse maior crescimento beneficiaria todo mundo: beneficiaria obviamente as famílias, porque aumentaria o poder de consumo delas; beneficiaria as empresas, porque elevaria o volume de vendas; e beneficiaria o governo, porque, mantida a carga tributária, o maior crescimento da economia elevaria a arrecadação. Desde que esse aumento da arrecadação não virasse automaticamente gasto, o resultado seria uma trajetória sustentável para a dívida pública. A partir de certo momento, o ajuste fiscal abriria inclusive espaço para alguma ampliação do gasto público ou para uma redução da tributação.

RPD – Quais são as distorções que existem no sistema tributário brasileiro?

BA - As distorções que existem no sistema tributário são, portanto, de duas naturezas: distorções que prejudicam o crescimento, sobretudo na tributação do consumo, e distorções distributivas, sobretudo na tributação da renda. Podemos olhar a situação brasileira como um o copo meio cheio ou meio vazio. Olhar o copo como meio vazio é dizer: "O sistema tributário brasileiro é um horror: a quantidade de distorções é tão grande que, honestamente, não consigo enxergar nada parecido em outros países do mundo". Por outro lado, pode-se ver o copo meio cheio: "Tudo bem, essas distorções são tão grandes que, no Brasil, é possível fazer mudanças que tornem o sistema tributário simultaneamente mais progressivo e mais eficiente". É muito comum você encontrar na discussão sobre política tributária um trade off, um conflito, entre eficiência e progressividade. No Brasil, as distorções são tão grandes que é possível ter um sistema que seja ao mesmo tempo mais eficiente e mais progressivo. Claro que, para conseguir fazer isso, é preciso enfrentar interesses que estão consolidados dentro do sistema tributário atual. Não se trata de algo politicamente fácil, mas, tecnicamente, nossas distorções são tantas que dá para melhorar em todas as dimensões simultaneamente.

RPD: À medida que o processo de globalização avança, nossos problemas tornam-se cada vez mais problemas globais, e as soluções também precisam avançar um pouco nesse sentido da cooperação internacional, para dar conta desses problemas. No plano estritamente tributário, dois exemplos bastante claros disso seriam as tentativas de se fazerem acordos em torno da tributação dessas grandes empresas de tecnologia, tentativas recentes, e os esforços no sentido do combate aos paraísos fiscais. É possível avançar nessa direção, e a cooperação internacional pode ajudar?

BA: A cooperação internacional é fundamental em algumas áreas da tributação. Uma parte da tributação, que é a tributação do consumo, é essencialmente doméstica, e, portanto, neutra do ponto de vista do comércio internacional. Não importa se a mercadoria é produzida no país ou no exterior, se você tiver um bom sistema de tributação do consumo, a tributação vai ser a mesma, e isso não distorce o comércio internacional, nem a alocação de recursos internacionais. Uma parte da tributação sobre a propriedade também é essencialmente doméstica, como, por exemplo, a tributação sobre o patrimônio imobiliário – IPTU e ITR.

Mas tem uma área em que a cooperação e a coordenação internacional são absolutamente fundamentais – a tributação da renda. A renda é tributada no lugar onde a renda é gerada, e isso faz com que você tenha uma série de distorções internacionais que limitam a possibilidade de tributação de cada país, sobretudo na tributação do lucro de grandes empresas multinacionais. As empresas multinacionais acabam tendo possibilidade de redução da tributação de várias formas. Uma delas é alocando o lucro em jurisdições de baixa tributação. Por exemplo, muitas Big Techs têm sede na Irlanda, onde o lucro é tributado a uma alíquota de 12,5%, uma alíquota bastante baixa para padrões internacionais. Esse problema é especialmente relevante quando o lucro resulta de intangíveis, como ocorre na nova economia, pois é muito fácil realocar a propriedade intelectual entre jurisdições.

Outro método muito utilizado são operações entre estabelecimentos de uma mesma multinacional em dois países – um com alta tributação, o outro com baixa tributação. Para maximizar o lucro, a empresa busca exportar com preços abaixo do valor de mercado, do país de alta tributação para o de baixa tributação, e importar com preços acima do de mercado na situação inversa. Há uma série de medidas para tentar regular esse tipo de operação – conhecidas como legislação de preços de transferência – mas seu escopo é limitado e o controle complexo.

Por conta dessa situação, o mundo vem passando, desde meados dos anos 80, por um processo de race to the bottom, uma competição tributária mundial de redução de alíquotas na tributação da renda corporativa. Em meados dos anos 80, a alíquota média da tributação do lucro das grandes empresas nos países da OCDE era superior a 40%; hoje está em 23%. Recentemente, vem-se tentando conter esse movimento, por meio de duas iniciativas importantes. Uma delas, já com quase 10 anos, é a iniciativa BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), da OCDE e do G20, que propõe medidas voltadas à coordenação entre os países e à limitação da transferência de lucro para localidades de baixa tributação. A outra iniciativa, mais recente, envolve um processo de tentativa de tributação das Big Techs através da atuação em dois pilares. Um dos pilares é a definição de uma alíquota mínima de tributação do lucro em todos os países, de 15%, que ainda é uma alíquota relativamente baixa, mas foi a politicamente possível de ser adotada. O segundo pilar é um critério de distribuição de parte do lucro gerado pelas subsidiárias de grandes empresas, sobretudo das Big Techs, entre o país sede da empresa e o país onde é consumido ou utilizado o bem ou serviço fornecido pela subsidiária.

Avanços existem, portanto, mas ainda é muito pouco para poder, realmente, permitir uma tributação adequada do lucro entre todos os países. A alíquota mínima proposta, de 15%, ainda é muito menor que a alíquota média incidente sobre o lucro distribuído na OCDE, que é de cerca de 42% – considerada a alíquota na empresa e na distribuição. Ou seja, o reinvestimento dos lucros nos países de baixa tributação seguirá sendo um bom negócio.

A coordenação internacional é, pois, um movimento importante, que complementa aquilo que os países têm de fazer domesticamente. Depois de um longo período de race to the bottom, de contínua redução da alíquota na tributação da renda coorporativa, já se pode ver o começo de uma reversão desse processo, embora muito aquém daquilo que seria necessário para que os países, de fato, venham a ter autonomia e liberdade, na definição das suas políticas de tributação do lucro. Mas, é um avanço importante; é uma mudança que se vem acelerando e que esperamos ande ainda mais rapidamente.

“Acho que ainda precisamos amadurecer mais na discussão da reforma do Imposto de Renda – olhar as várias alternativas que existem e avaliar custos e benefícios de cada uma delas”

RPD: Voltando ao Brasil. O que são as PECs 45 e 110 e por que não avançaram?

BA: A PEC 45 é uma proposta de emenda constitucional apresentada pelo deputado Baleia Rossi, inspirada em um trabalho que desenvolvemos no Centro de Cidadania Fiscal; e a PEC 110 é uma proposta de reforma tributária do Senado Federal, que tomou por base um trabalho realizado pelo ex-deputado Luiz Carlos Hauly. As duas propostas têm, basicamente, o mesmo objetivo – reformar o sistema de tributação do consumo no Brasil. Apresentam algumas diferenças, mas, na essência, têm características muito semelhantes – buscam substituir os atuais tributos sobre o consumo por um único Imposto sobre Bens e serviços (IBS), compatível com o padrão mundial de um bom imposto sobre o valor adicionado, incidente sobre uma base ampla de bens e serviços.

As duas propostas também preveem duas transições. Uma transição para os contribuintes, ou seja, dos tributos atuais para os novos tributos. A transição se iniciaria por um período de teste em que o IBS seria cobrado com a alíquota de 1%, seguindo-se um período de transição, em que as alíquotas dos tributos atuais seria progressivamente reduzida, e a alíquota do IBS seria elevada, mantendo a carga tributária. A diferença entre as propostas é essencialmente de prazo: 2 anos de teste e 8 de transição na PEC 45 e 1 ano de teste e 5 de transição na PEC 110.

Uma segunda transição diz respeito à distribuição da receita para os entes da Federação. Quando se migra de um sistema com a base fragmentada entre o ICMS e o ISS, que são cobrados dominantemente no Estado e no Município de origem, para um sistema de base ampla – que junta ICMS com ISS – e com a tributação no destino, isso afeta a distribuição da receita entre os entes da Federação. A PEC 45 prevê uma transição de 50 anos na distribuição federativa da receita, e a PEC 110, uma transição de 15 anos.

Mas há diferenças entre as duas propostas. A principal diz respeito ao número de alíquotas e à autonomia dos entes na fixação de suas alíquotas e, portanto, na gestão de sua receita. De um lado, a PEC 45 propõe que a alíquota para todos os bens e serviços seja uniforme, mas prevê que os Estados e os Municípios tenham autonomia para fixar suas alíquotas. Como o IBS é um imposto sobre o consumo, isso significa que a alíquota será a mesma para o consumo de bens e serviços, mas cada Estado e cada Município poderá decidir se tributa mais ou menos seus consumidores, que são também os eleitores. De outro lado, a PEC 110 prevê a possibilidade de múltiplas alíquotas, sem dar autonomia para Estados e Municípios quanto à definição da alíquota e, portanto, ao controle de sua arrecadação.

Outra diferença entre as duas propostas diz respeito ao escopo dos tributos substituídos pelo IBS. Na PEC 45, o IBS substituiria o PIS, a Cofins, o IPI, o ICMS e o ISS. Na PEC 110, o IBS substituiria ainda o IOF, a CIDE-Combustíveis e a contribuição para o salário-educação.

O grande problema para o avanço dessas propostas é o posicionamento do governo federal. Uma das resistências históricas ao avanço da reforma tributária, que era a posição dos Estados que não queriam perder a possibilidade de conceder benefícios fiscais, foi superada. Hoje todos os Estados da Federação, por intermédio de seus respectivos secretários de Fazenda apoiam uma reforma tributária ampla, nos moldes da PEC 45 e da PEC 110. O mesmo vale para os pequenos e médios municípios, representados pela Confederação Nacional dos Municípios.

Falta, ainda, contornar a resistência dos grandes municípios que não querem perder o poder de cobrar o ISS, mas o grande problema me parece ser o posicionamento do governo federal, que nunca apoiou a proposta. Inicialmente, como havia duas propostas – uma na Câmara e outra no Senado –, o governo dizia que não tinha como se posicionar. Por conta disso, foi criada uma Comissão Mista de deputados e senadores para compatibilizar as propostas, que começou a funcionar no início de 2020, mas teve seus trabalhos interrompidos pela pandemia. No início de 2021, o relator da Comissão Mista, Deputado Aguinaldo Ribeiro, apresentou seu parecer, mas a troca da presidência na Câmara dos Deputados passou a ser um obstáculo para a tramitação da reforma na Câmara, pois a PEC 45 era apoiada pelo grupo do ex-presidente, Rodrigo Maia, sofrendo resistência política por parte do novo presidente, Arthur Lira.