China

Luiz Carlos Azedo: O que está em jogo

A maioria das pesquisas aponta a vitória de Biden, mas há cenários em que é possível a reeleição de Trump, mesmo que a maioria dos eleitores tenha votado no democrata

O mundo acompanha com grande expetativa as eleições norte-americanas, com as pesquisas de opinião apontando o favoritismo do democrata Joe Biden. Entretanto, o presidente republicano Donald Trump não se deu por vencido e trabalha abertamente para melar o resultado das eleições. Faz uma aposta no tapetão da Suprema Corte, cuja maioria é bastante conservadora, prometendo judicializar o pleito. Deseja questionar os votos por correspondência e não pretende aguardar o resultado final da apuração das urnas, declarando-se vencedor, caso nas primeiras 24 horas de contagem dos votos esteja em vantagem em relação a Biden.

Ontem, mais de 90 milhões de cidadãos norte-americanos já haviam votado e são exatamente os votos dos últimos dias, que vão se somar aos de hoje, que retardarão o resultado da contagem. A maioria das pesquisas aponta a vitória de Biden, mas há cenários em que é possível a reeleição de Trump, mesmo que a maioria dos eleitores tenha votado no democrata. Porque eleição do presidente dos Estados Unidos se dá num colégio eleitoral, cujos delegados são eleitos em bloco nos estados, não importa a proporcionalidade de votação dos candidatos. Simplesmente, quem ganha a votação no estado indica todos os seus delegados.

Por isso, a última semana de campanha foi um jogo de xadrez eleitoral, no qual os candidatos se movimentaram mirando eleitores indecisos, para obter resultados que possam alterar a correlação de forças no colégio eleitoral. Por exemplo, na Flórida, que tem 29 delegados, nas últimas cinco eleições os republicanos venceram três vezes e os democratas, duas. Trump tenta reverter a derrota prevista para Biden por este estado, onde a diferença era apenas de três pontos. Além de assegurar a vitória onde é líder — Iowa (+1 ponto nas pesquisas), Texas ( 2), Ohio ( 2), Alaska ( 6), por exemplo —, precisaria vencer em outros estados voláteis, como a Geórgia (0) e a Carolina do Norte (-3). E resgatar o Cinturão da Ferrugem — Pensilvânia, Michigan, Wisconsin e Minnesota —, onde garantiu a vitória contra Hillary Clinton, em 2016. É muito difícil.

Mudança de rumo

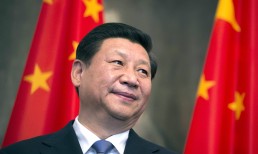

Estamos num salto parado no ar. Trump confrontou a agenda mundial, que apostava no cosmopolitismo, no multilateralismo e no desenvolvimento sustentável, com um impacto somente comparável ao de Ronald Reagan, eleito em 1980, cuja aliança com a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher pôs de joelhos o líder comunista Mikhail Gorbatchov. E foi coroada pelo fim da União Soviética e a restauração capitalista no Leste Europeu. É uma situação muito diferente da atual, na qual a guerra fria, pautada pela corrida armamentista, foi substituída por uma guerra comercial com a China, cujo capitalismo de Estado ameaça a hegemonia econômica dos EUA. Ao contrário de Gorbatchov, que sonhava com a democratização do socialismo, o líder comunista Xi Jinping não promete nenhuma abertura política no regime chinês.

Trump deu um cavalo de pau na política mundial: os EUA saíram do Acordo do Clima de Paris, repudiaram o acordo com o Irã, voltaram atrás no relacionamento com Cuba, atropelaram as regras da Organização Mundial de Comércio. Fomentaram uma onda conservadora e nacionalista em todo o mundo, aliando-se aos líderes mais populistas e reacionários do planeta. A derrota de Trump para Biden pode alterar esse curso, com reflexos benéficos para a cooperação internacional, os direitos humanos, as mudanças de gênero e a renovação da cultura, inclusive aqui no Brasil.

Sim, porque a política do presidente Jair Bolsonaro está atrelada à estratégia de Trump, não somente nos fóruns internacionais, mas também internamente, ainda que isso não faça nenhum sentido do ponto de vista da nossa inserção na economia global, pois nosso principal parceiro comercial é a China. Se Biden vencer, a guerra comercial com a China vai continuar, mas focada na questão da democracia, dos direitos humanos e das relações trabalhistas, nos fóruns internacionais. Terá reflexos também no Brasil, sobretudo em relação ao respeito às instituições democráticas, aos direitos civis e ao meio ambiente. Por isso, a permanência do chanceler Ernesto Araujo e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, no governo será ainda mais questionada.\

Demétrio Magnoli: A China vota vermelho

Todos os governos têm muito em jogo nas eleições presidenciais da superpotência global

Vermelho ou azul? Nos EUA, vermelho é a cor dos republicanos; azul, dos democratas. Todos os governos do mundo têm muito em jogo nas eleições presidenciais da superpotência global — e cada um deles acalenta, secreta ou abertamente, uma preferência. Quem “vota” em Joe Biden? E em Donald Trump?

A Europa está dividida. No núcleo da União Europeia, Alemanha, França, Itália e Espanha são Biden, o candidato democrata que promete restaurar a aliança transatlântica tão desprezada por Trump. Mas o Reino Unido de Boris Johnson não segue o rumo dos vizinhos, inclinando-se pelo republicano que ergueu um brinde ao Brexit e acena com um acordo privilegiado de comércio com os britânicos.

Trump é o cara, na opinião do húngaro Viktor Orbán e do polonês Andrzej Duda, líderes nacionalistas, populistas e xenófobos da Europa Central. Recep Tayyip Erdogan, presidente autocrático da Turquia, vai na mesma direção, mas por motivos menos ideológicos. Ele aposta no isolacionismo do republicano para prosseguir sua agressiva política externa, que exige acordos com a Rússia, ataques aos curdos sírios, pressão sobre a Grécia e tensão perene com a União Europeia.

Israel e Arábia Saudita estão fechados com Trump, o promotor de um “plano de paz” baseado numa coalizão regional anti-iraniana e na negação dos direitos nacionais palestinos. O Irã oscila, o que reflete a cisão entre o Estado teocrático e o governo moderado. Ali Khamenei, Líder Supremo, “vota” Trump, uma garantia de confronto com os EUA e, portanto, de hegemonia da “linha-dura” doméstica. Por outro lado, o presidente Hassan Rouhani “vota” Biden, que recolocaria os EUA no acordo nuclear, dando fôlego à economia iraniana.

Vladimir Putin não crê em lágrimas. A Rússia entrou na campanha americana de 2016 com um objetivo principal, desestabilizar a democracia americana, e um complementar, ajudar a eleger o republicano. As metas permanecem inalteradas. Trump na Casa Branca assegura o declínio da Otan e a redução da influência dos EUA no Oriente Médio, abrindo espaço à difusão da influência externa russa.

A China é um caso muito mais complicado, pois bússolas diferentes apontam nortes opostos.

Um critério para a escolha são os interesses econômicos. A “guerra do 5G”, que envolve a rivalidade fundamental pela supremacia tecnológica, seguirá seu curso com Biden ou Trump. Mas, apesar de imitar a retórica do nacionalismo econômico do adversário, o democrata tende a colocar ênfase menor nas tarifas que deflagram inúteis ou contraproducentes guerras comerciais. Ponto azul.

Tanto Biden quanto Trump confrontarão a China no delicado campo dos direitos humanos, que abrange os crimes contra a humanidade cometidos no Xinjiang dos muçulmanos uigures e, ainda, a violação escandalosa dos direitos políticos em Hong Kong. Contudo o republicano carece de um mínimo de credibilidade moral para se pronunciar sobre tais temas. Ponto vermelho.

A China tem uma peculiar apreensão da história. Na década de 1970, durante a aproximação sino-americana, o número 2 da hierarquia chinesa, Chou En-lai, foi indagado sobre as perspectivas da democracia em seu país e os valores emanados da Revolução Francesa. Sua resposta, que ficou célebre: os eventos de 1789 são assunto jornalístico, próximos demais para propiciar um diagnóstico histórico. A infatigável paciência chinesa inclina decisivamente a balança da preferência eleitoral.

Trump, sem dúvida, explica Yan Xuetong, reitor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade Tsinghua, de Pequim: “Não porque Trump causará menos estrago aos interesses chineses que Biden, mas porque ele certamente causará danos maiores aos EUA”. A China almeja, sobretudo, o reconhecimento de seu lugar de grande potência mundial — e, mais adiante, tomar a posição de superpotência hegemônica. Nos tempos longos, régua da geopolítica, o declínio dos EUA e a consequente ascensão da China são mais bem-servidos pelo nacionalismo isolacionista trumpiano.

Xi Jinping vota vermelho. Só não conta para ninguém. É que declarar o voto é coisa de idiota.

Vinicius Torres Freire: Carta sobre a vacina brasileira para o leitor cansado do coronavírus

O que o SUS, a Alemanha e a recaída europeia dizem sobre a doença no Brasil

A Alemanha acha que é difícil vacinar seus 83 milhões de habitantes até o final de 2021. Sim, vacinar contra a Covid. Sim, a eficiente, organizada e disciplinada Alemanha. Aplicar 100 mil doses por dia seria “um desafio”, disse na semana passada Thomas Mertens, o chefe do Comitê Permanente de Vacinação do Instituto Robert Koch, agência alemã de controle e prevenção de doenças.

No Brasil, o SUS chega a atender 1 milhão de pessoas por dia nas campanhas de vacinação contra a gripe. Em alguns anos, esteve preparado para vacinar quase 1,5 milhão de pessoas por dia, em cerca de 65 mil postos.

Isso dá o que pensar nas burrices que o governo diz sobre vacina e sobre as nossas possibilidades de conter a doença, muitas desperdiçadas de modo criminoso até agora.

Sim, de um modo ou de outro, estamos fartos de ouvir, falar ou saber de coronavírus. Mas ainda podemos fazer um esforço para atenuar a situação e reagir contra a ignorância homicida. Se por mais não fosse, a Europa nos dá outro alerta de perigo, como em março.

Ainda não há vacina. Alguns países, Alemanha, Estados Unidos, Indonésia ou Brasil, se preparam para distribuí-las a partir de dezembro, mas apenas isso: preparam-se para o melhor. Cientistas discutem ainda a possibilidade de, a princípio, usar as vacinas apenas de modo comedido, limitado, experimental mesmo. Há quem diga que a vacinação precoce pode até atrapalhar a continuidade dos testes de eficácia e segurança, que ainda prosseguirão por meses ou anos.

Anthony Fauci disse nesta semana que talvez em dezembro apareçam dados suficientes para que uma ou duas das vacinas que estão sendo testadas nos Estados Unidos possam ser submetidas à aprovação das autoridades sanitárias. A vacinação ficaria então para o início do ano que vem, se tudo der certo. Fauci é chefe do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas e a autoridade oficial americana em matéria de Covid.

Isto posto, é um crime contra a humanidade enxovalhar a vacinação em geral, como faz Jair Bolsonaro, ou uma possível vacina contra a Covid, seja anglo-sueca, chinesa, americana, alemã ou russa. Devemos nos preparar para oferecer vacinas e não esquecer que a epidemia está longe de terminar.

Os mortos por Covid no Brasil ainda são o triplo do número de assassinados no país, na média por dia. A Covid mata 15 vezes mais que o HIV, ainda pela média diária. Quatro vezes mais que os acidentes de trânsito.

Na União Europeia, o número diário de mortes baixara muito até julho, quando chegou a 0,2 por milhão de habitantes. Agora está em 2,9 por milhão, por dia, e crescendo rápido. No Brasil, estamos com 2 mortes por milhão, por dia. Mas há indícios que a taxa geral de infecção por aqui não seja lá muito diferente da espanhola, por exemplo –haveria muita gente que pode ser infectada ainda. Assim, em tese, é possível um repique da doença. Não sabemos, mas o risco é sério.

Os maiores países da Europa voltaram a fechar as portas de muito negócio e atividade. Mesmo antes disso, em outubro, a economia já balançava de novo, se é que a recaída na recessão já não estava ocorrendo. Não é o “lockdown” que derruba os negócios, mas a doença. Mesmo quase sem restrições oficiais, o movimento nos trens e metrôs de São Paulo ainda é a metade do que se via no ano passado.

Há esperanças: uma vacina, o nosso SUS e que a maioria de nós não seja infectada pela desumanidade presidencial. Enquanto esperamos, nós que aqui estamos temos de tomar cuidado ainda. A Europa está nos avisando.

Janio de Freitas: Firmeza de Mourão não é a de opinião pessoal

Entrada repentina do vice nos temas da vacina e do 5G indica a voz que fala mais grosso

O firme pronunciamento do vice Hamilton Mourão, contraposto a afirmações incisivas de Bolsonaro, suscita duas interpretações, mas é provável que as duas sejam uma só, com duas roupagens. E, como preliminar, note-se que o dito pelo vice tem mais do que o sentido de confronto, estendendo-se a importante inversão nas relações externas.

Bolsonaro vetou a compra, em qualquer tempo, de vacina chinesa contra a Covid-19: “Não vai haver compra, ponto final”. Antes, usou do mesmo tom definitivo a propósito do sistema 5G, que revolucionará as possibilidades de comunicações. Atrasados na criação do seu sistema, os Estados Unidos de Trump não admitem que o Brasil adote o sistema chinês, o qual, além da vantagem em tempo, evitaria custosas mudanças nos equipamentos de telecomunicações usados aqui, com muitos componentes chineses.

No seu estilo sucinto e de uso das entrelinhas, Mourão antecipa-se a novidades prenunciadas na campanha eleitoral americana. Joe Biden já indicou mais de uma vez que, se eleito, esvaziará a tutela imposta pelos Estados Unidos na América Latina. Com isso, aos países e só a eles caberia a escolha de suas relações comerciais e políticas. Não é o desejado por Bolsonaro, servil a Trump: “Quem vai escolher sou eu. Sem palpite por aí”.

O general-vice, porém, é claro: desde que asseguradas “soberania, privacidade e economia”, qualquer produtor de sistema 5G estará apto a disputar a adoção brasileira. O que, é claro, incluirá o sistema chinês indesejado por Bolsonaro.

A firmeza de Mourão não é a de opinião pessoal. Também não é a do vice de um governo que tem posição pública oposta.

Na competição política com João Doria em torno da vacina Sinovac, chinesa, a irracionalidade natural de Bolsonaro está perdendo. Mourão tanto parece dar-lhe um socorro, como parece aplicar-lhe um safanão excludente: “É lógico que o Brasil vai comprar o imunizante. O governo não vai fugir disso aí”, dos 46 milhões de doses previstos de início.

O passado guarda vários casos de divergência embaraçosa entre Bolsonaro e Mourão. As diferenças na comparação com as atuais começam no ambiente. O que lá atrás eram previsões, hoje é o notório desgaste do Exército, com os papéis deploráveis de vários do seus generais instalados no governo.

São exibições ora de arrogância e desatino, ora de ignorância e servilismo, diversas vezes de pusilanimidade sob ofensa e desmoralização. Isso tudo como personagens de um governo imbecilizado, destruidor, ridículo no fanatismo, negocista com o patrimônio nacional, sem projeto e sem rumo, antissocial e mortífero.

A interpretação de que Hamilton Mourão veio fortalecer as críticas dos generais Santos Cruz, mais diretas, e Rêgo Barros é cabível. Até óbvia. Mas a entrada repentina de Mourão em dois temas de grande relevância atual, em ambos levando Bolsonaro à beira do abismo, não é voz de decepções, arrependimento ou ressentimento. É voz mais grossa.

De modo diferente do planejado sob indução e orientação do general Eduardo Villas Bôas —quando, apesar de quase invalidado por doença neuromuscular, comandava o Exército porque visto como democrata—, estamos vendo os passos iniciais de um governo mais sob decisões e comando de militares do Exército do que de Bolsonaro e seu grupo.

O títere do plano, o presidente-laranja, fracassa. Se deterá os passos adversários, logo se verá. Enquanto isso, é justo reconhecer que o tropeção dessa aventura antidemocrática se deve tanto a Bolsonaro quanto aos generais ineptos que o circundam.

DOIS COADJUVANTES

A reunião de Bolsonaro com advogados de seu filho Flávio, no crime das “rachadinhas”, contou com duas presenças inadmissíveis: Augusto Heleno Pereira e Alexandre Ramagem. O general do Gabinete de Segurança Institucional e o delegado da Polícia Federal que dirige a Abin (Agência Brasileira de Inteligência). Dois cargos que proporcionam meios múltiplos de interferências em investigações policiais, em conduta de envolvidos e em ação do Ministério Público.

O procurador Lucas Furtado, frequente condutor de questões importantes no Tribunal de Contas da União, pediu que o tribunal investigue o uso de meios governamentais para favorecer o complicado Flávio Bolsonaro. Mas são necessárias providências também em outros âmbitos.

Bolsonaro não chamou assistentes jurídicos. Logo, Augusto Heleno e Ramagem estiveram na reunião em razão dos seus cargos, usando-os em ato contra a comprovação de crimes graves como o de corrupção para apropriação de dinheiro público.

Marta Suplicy: Pulsão de morte

Como seria bom ter um líder que lutasse pela vida

Tenho pensado sobre o que ocorre no Brasil desde que Jair Bolsonaro assumiu a Presidência. O país vive em constante turbulência, incentivada por falas e atitudes do presidente. Não se tem paz nem harmonia.

Existe uma necessidade, intrínseca à sua personalidade, de caminhar sempre para o afrontamento, a violência, o desrespeito, a destruição e, finalmente, a morte. Seja de parceiros, mulheres, quilombolas, indígenas, ministros, Poderes institucionais. São exceções sua família e um ou outro apaniguado, enquanto não desgostar ou ameaçar a popularidade presidencial. Estes são desautorizados, fritados e demitidos. Não aparece sofrimento. Ao contrário, a vitória sobre a morte acalma. Assim como sua obsessão com sexo e suas insinuações com ministros namoram a vida, enquanto lutam com o precipício da morte. Não é intencional, é uma força psíquica e inconsciente. Por isso, difícil de entender.

A maioria das ações de Bolsonaro não aponta em direção à vida ou à agregação. Coitados de nós, governados por uma pessoa tão comprometida emocionalmente. São atitudes na direção da destruição do meio ambiente, da extinção de animais já em risco, de indígenas que não conseguem sobreviver à queimada e à poluição de seus rios. Enfrentando e ameaçando os outros dois Poderes, o presidente cria insegurança no Judiciário e no Legislativo e posterga votações fundamentais ao desenvolvimento do país.

Fazendo apologia e aumentando a liberação da posse de armas, o que já resultou no aumento de assassinatos e feminicídios, contribui fortemente para o perfil de um país cada vez mais violento. Não está nem aí. Sente-se até mais seguro. Dentre todas essas ações desvairadas, as mais sérias —pois são as de maiores consequências— são contra o isolamento social e o deboche do uso de máscaras. Não creio que registre a responsabilidade do que significa a autoridade máxima apoiar e ter posturas contrárias à proteção das pessoas.

Sua pulsão de morte aplaude. Há semanas faz campanha contra a vacinação, o que já teve impacto no número de crianças que deixaram de serem vacinadas. Agora faz disputa política contra a vacina de origem chinesa, fabricada no Butantan.

A atitude de questionar a qualidade ou a necessidade de vacinação contra este terrível vírus coroa a política genocida do presidente. Será diretamente responsabilizado, assim como o foi na postura contra o uso da máscara, pela morte de milhares de desavisados ou seguidores que serão levados pela sua fala a evitarem a vacinação.

Como seria bom ter alguém agregador, que buscasse e lutasse pela vida: sua e dos outros.

A Frente Ampla, movimento suprapartidário que acredita na democracia e que podemos ser agregadores, tem a consciência de que o Brasil precisa reagir e mudar de rumos.

Impõem-se a união para a construção de consensos, superação de divergências e foco no que mais interessa: a defesa intransigente da democracia, a articulação de uma nova perspectiva e de um projeto para uma sociedade com menos desigualdade social.

É possível. Votemos pela vida.

Marcus Pestana: O nevoeiro e o vácuo de liderança

Tancredo Neves assinalou certa vez, com a experiência de quem viveu muitos momentos tensos e decisivos: “A esperança é o único patrimônio dos deserdados, e é a ela que recorrem as nações, ao ressurgirem dos desastres históricos”. O mundo inteiro ainda assiste apreensivo e perplexo o furacão que devastou 2020, a partir da explosão pandêmica da COVID-19. Para despertar esperança, estadistas e líderes políticos precisam de firmeza, clareza, capacidade de previsão e compartilhamento convincente sobre os rumos a serem seguidos. Mas a sociedade não se alimenta só de retórica e promessas, quer ações e resultados.

Confesso que está difícil, no Brasil de nossos dias, ser um “realista esperançoso” como queria Ariano Suassuna. A cruzada contra a “vacina chinesa”, o fato de o próprio governo desestimular a população a se imunizar e a permanente exaltação de “medicamentos milagrosos” contra a COVID-19 não formam propriamente um quadro otimista. Tantos desafios e a energia sendo desperdiçada em polêmicas inúteis. Como diria Nelson Rodrigues é óbvio ululante que só serão oferecidas à população vacinas registradas na ANVISA, portanto seguras e eficazes. Assim como é uma sonora idiotice achar que há um plano diabólico do Partido Comunista Chinês por trás de sua vacina.

Se o horizonte no front da saúde pública é turvado pelo nevoeiro, na economia o cenário também é confuso e preocupante. O ufanismo governamental pode até tentar pintar de cor de rosa a realidade, mas o Brasil fechará o ano com uma dívida pública equivalente a 100% do PIB, um déficit primário de cerca de 860 bilhões, títulos do Tesouro Nacional sendo negociados com prazos cada vez mais curtos e juros cada vez mais altos, dólar batendo recordes de valorização e o mercado financeiro e de capitais nervoso e desconfiado.

Não é para menos. Amanhã entraremos em novembro e faltarão apenas oito semanas de trabalho parlamentar. A LDO ainda não foi votada. A Comissão Mista de Orçamento sequer foi instalada. O Orçamento Geral da União, que é a bússola necessária para sinalizar como lidaremos com a enorme restrição fiscal em 2021 e afastar especulações sobre experimentos heterodoxos e extravagantes, poderá não ser votado. As propostas de emendas constitucionais do pacto federativo, emergencial e dos fundos públicos e suas variantes, que poderiam flexibilizar a execução orçamentária, descansam empoeiradas nas gavetas. A dois meses do final do ano, os 64 milhões de brasileiros beneficiados pelo auxílio emergencial durante a pandemia não têm ideia do que ocorrerá em janeiro. E os 17 setores desonerados? Qual a previsão para o início do próximo ano? Nenhuma.

As reformas tributária e administrativa empacaram diante da falta de apetite reformador do governo. As privatizações naufragaram no vácuo de liderança e de apoio parlamentar. Medidas desburocratizantes e a abertura externa caminham a passo de tartaruga. O Congresso, que tanto tem a deliberar ainda em 2020, está bloqueado em suas votações por obstrução parlamentar, instrumento clássico das oposições. Mas aqui não, é a própria base do Governo liderada pelo “Centrão” que obstruí os trabalhos.

Para Ariano Suassuna, o otimista é um tolo e o pessimista um chato. Mas está difícil ser “um realista esperançoso” diante dos fatos que marcam o final de ano de um Brasil mergulhado na pandemia.

*Marcus Pestana, ex-deputado federal (PSDB-MG)

Fernando Gabeira: Novas batalhas de Itararé

No Brasil, como nos EUA, pandemia e obscurantismo político andam de mãos dadas

O mundo ainda vive o impacto da pandemia. A segunda onda atinge a Europa, alguns países, como a Bélgica, estão com os hospitais sobrecarregados. Recordes planetários em número de casos foram batidos várias vezes em outubro. Só os Estados Unidos registraram 80 mil casos diários.

Com oito Estados tendendo para um aumento, o Brasil deveria estar preocupado. Deveríamos estar vacinados contra as bobagens de Bolsonaro e esse estéril duelo com Doria. No entanto, entramos numa estúpida guerra da vacina, como se estivéssemos ainda em 1904 nos bairros insalubres do Rio de Janeiro.

Bolsonaro recusa-se a comprar vacinas de origem chinesa e desautoriza seu general na Saúde. Ele ignora que neste mundo ninguém se importa tanto com a origem de uma vacina, mas apenas com sua segurança e eficácia. É um ébrio ideológico que não pode saber que os chineses inventaram a pólvora, senão vai interditar todos os paióis do País.

O programa brasileiro de imunização deve se basear apenas nos critérios técnicos e a exclusão de uma vacina aprovada pela Anvisa pode ser anulada pelo Supremo.

Bolsonaro prefere a hidroxicloroquina. Disse que talvez fosse melhor investir na cura do que na vacina contra o vírus. Ainda bem que é apenas uma opinião pessoal. O Brasil já investiu mais em vacina do que em hidroxicloroquina porque essa é a lógica científica. O que não significa que não devamos, como se faz lá fora, pesquisar antivirais eficazes.

No outro canto do ringue está o governador João Doria. Todos os políticos realmente vocacionados proporiam, antes de tudo, que a vacina fosse gratuita. Há um grande interesse em se vacinar, mas nem todos poderão comprar sua dose. Doria preferiu afirmar que a vacina seria obrigatória e isso acabou desfechando um debate que acabará no Supremo Tribunal, como a batalha final do ciclo Itararé.

Ainda não temos a vacina. Não sabemos qual será o seu nível de eficácia, algo que talvez seja possível conhecer no início do ano que vem. Não sabemos ainda em quanto tempo haverá vacina disponível para todo mundo. Talvez leve um ano. Qual o sentido de tornar obrigatório algo inalcançável num determinado espaço de tempo?

As vacinas podem ser apenas 50% eficazes. Já existem mais de 5 milhões de brasileiros com anticorpos, porque foram contaminados. E há doenças, como a do uruguaio José Mujica, que são incompatíveis com a vacina.

O Supremo será levado a determinar algo que talvez seja desnecessário. Há mais gente querendo a vacina do que vacina disponível. Se 80% da população se vacinar, tem sentido impor restrições aos restantes 20%? Não teríamos atingido, por esse caminho, a imunização de rebanho?

Se abstrairmos o episódio da Revolta da Vacina, no início do século 20, o tema parece absurdo. Acontece que Bolsonaro sabe que alguns bolsões da internet se encantam com os movimentos antivacina modernos. Uma teoria conspiratória as associa ao poder dos chineses, ou à forma como Bill Gates vai se apoderar do mundo.

São grupos minoritários e vivem, como Bolsonaro, numa espécie de bolha da teoria conspirativa que lhes dá a sensação de serem especiais, de entenderem o significado secreto de acontecimentos de que as pessoas comuns só captam a superfície.

É uma escolha política, como foi a de Trump de não denunciar o supremacismo branco quando chamado a opinar sobre isso. Ou de fingir que não conhece o grupo QAnon, que divulga a existência de uma associação de políticos pedófilos que se reúnem em porões de pizzaria.

Com a existência de pessoas isoladas em seus grupos de internet é possível alimentar a insanidade, até mesmo com a ajuda das grandes plataformas sociais. Os terraplanistas, por exemplo, encontram farto material para sustentar sua tese.

O fato de Trump e Bolsonaro terem triunfado nas eleições explorando ressentimentos, ou mesmo a ingenuidade das pessoas, é um dado real da conjuntura das duas Américas. No entanto, a maneira errática como governam, por meio de mensagens vulgares e sensacionalistas, vai mostrar que a vitória de ambos foi um acidente histórico, uma alerta.

Isto não significa que depois dessa vulgaridade virá o melhor dos mundos. Haverá tempo para corrigir alguns erros e avançar modestamente.

É possível que o resultado das eleições americanas seja a vitória de Joe Biden. Estaremos apenas acordando de um pesadelo, mas dentro das condições dramáticas que o tornaram possível.

De certa forma, Camus previu isso no romance sobre a peste, que pode ser vista como o ataque do vírus ou o assalto do obscurantismo autoritário. Essa ameaça nunca desaparece, ela está em toda parte, à espreita, pronta para reaparecer.

Com Trump e Bolsonaro tivemos uma combinação nefasta. No caso de Bolsonaro, não bastou o elogio da hidroxicloquina. Era preciso lançar dúvidas sobre a vacina, enfraquecer a busca nacional por esse recurso.

Em A Peste, o vírus é apenas uma alusão a regimes opressivos. No Brasil e nos Estados Unidos vivemos uma redundância: pandemia e obscurantismo político andam de mãos dadas.

*Jornalista

Sergio Fausto: O delírio contra a ‘vacina chinesa’

Sem imunização em massa corremos o risco de o novo coronavírus persistir entre nós

O maior risco na política é o delírio. Quando fomentado por um líder, pode arrastar grande contingente de pessoas a adotar comportamentos destrutivos para si e/ou para os outros. Quando mobiliza o poder do Estado, as consequências podem ser catastróficas.

Na semana que passou tivemos um pequeno exemplo dos graves problemas que o delírio pode provocar quando passa a condicionar decisões de política pública. Não merece outro nome a recusa presidencial de adquirir a vacina contra a covid-19 ora em produção na China, em fase final de testes para comprovar a sua eficácia.

Por trás da recusa está uma teoria conspiratória com duas versões: a mais amalucada sustenta que a vacina altera o material genético das pessoas e pode servir de veículo para a inoculação de chips capazes de controlar o pensamento dos indivíduos vacinados; a menos endoidecida, mas ainda assim disparatada, vê na vacina produzida pela Sinovac, em parceria com cientistas e governos de distintos países do mundo, um instrumento a serviço da projeção global do poder da China. Num caso ou no outro, é incitada a fantasia paranoica de que nos estaríamos submetendo ao comando do Partido Comunista daquele país.

A versão tosca do delírio é disseminada nas mídias sociais pela rede de apoiadores do presidente Bolsonaro. A versão supostamente sofisticada da maluquice é articulada pelo chanceler Ernesto Araújo, o mesmo que enxerga em Donald Trump a salvação da cultura judaico-cristã e na China, o motor do globalismo e do marxismo cultural.

Não é preciso gastar muita tinta para demonstrar a insânia da referida teoria conspiratória, tampouco para mostrar as consequências desastrosas da eventual recusa, se definitiva, de se adquirir uma vacina, venha ela de onde vier, desde que comprovadas sua segurança e sua eficácia, em meio à maior pandemia dos últimos cem anos. A rigor, as consequências, neste caso, vêm antes do fato, uma vez que as declarações presidenciais atiçam o irracionalismo antivacina que ganha fôlego no Brasil e no mundo.

Basta observar a queda na cobertura vacinal da população brasileira nos anos mais recentes para se dar conta da tempestade que pode estar se formando. Sem imunização em massa, corremos o risco de que o novo coronavírus persista entre nós, junto com o ressurgimento de doenças já erradicadas, das quais o sarampo é apenas um exemplo. Vale a analogia com o que vem acontecendo no meio ambiente, visto que os sinais emitidos pelo candidato e pelo presidente Bolsonaro tiveram inegável papel no aumento dos incêndios na Amazônia e no Pantanal.

Diante desse quadro me pergunto o que significa a “normalização” do governo Bolsonaro. Outro exemplo: seria “normal” a aliança que selamos, sob a liderança dos Estados Unidos, com outros 30 países que não apenas criminalizam o aborto, como também as relações homoafetivas?

A cegueira ideológica, beirando o fanatismo, é um grande mal, em particular quando passa a condicionar decisões sobre questões essenciais à vida, como são a proteção contra doenças contagiosas e o controle sobre a mudança climática.

Não fosse trágica, a cegueira ideológica do governo nessas matérias seria patética. Mimetizam-se, como bichinho amestrado, as ações e os gestos da política externa de Trump. Nem sempre o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, muito menos quando o governo americano se move exclusivamente em função de seus interesses unilaterais de curto prazo. Menos ainda quando se está em meio a uma eleição que, tudo leva a crer, provocará importante mudança política naquele país.

Países não têm amigos, têm interesses, disse originalmente lorde Palmerston, ministro da Guerra do Reino Unido no início do século 19. Certo, mas os países têm interesse em cooperar entre si quando se veem diante de desafios que não podem resolver sozinhos. Em nenhuma época da História houve competição tão acirrada quanto na guerra fria, entre Estados Unidos e União Soviética. Confrontavam-se duas ideologias distintas que buscavam arregimentar os demais países em blocos antagônicos. Ainda assim, americanos e soviéticos cooperaram em questões vitais.

Na área nuclear, a construção de acordos e mecanismos formais e informais de consulta e verificação impediram que a guerra fria evoluísse para uma guerra quente de consequências devastadoras. Em momentos decisivos, como na crise dos mísseis, em outubro de 1962, a racionalidade pragmática prevaleceu na Casa Branca e no Kremlin e o mundo se salvou da mútua destruição nuclear entre as duas grandes potências.

Menos conhecida é a cooperação entre Estados Unidos e Rússia na erradicação da varíola, doença que na década de 1960 ainda matava cerca de 2 milhões de pessoas nos países do então chamado Terceiro Mundo. Os soviéticos contribuíram com centenas de milhões de doses da vacina, os americanos com outras tantas e com a logística de distribuição.

Não se tem notícia de que o comunismo se tenha espalhado nos países que receberam as vacinas soviéticas. Em tempos de delírio, cabe esclarecer: isso é uma ironia.

*Diretor-Geral da Fundação FHC, é membro do Gacint-USP

Carlos Andreazza: Vacina - O Queiroz do futuro

É um debate falso, fora de lugar e tempo

Não existe vacina. Nunca foi tão necessário afirmar obviedades. Não há, infelizmente. Mas já se discute — até com o entusiasmo do presidente de nossa corte constitucional — sobre se a vacinação será obrigatória. Um debate falso, fora de lugar e tempo, que só mesmo a mentalidade autoritária poderia forjar.

Advirta-se — nova notícia do óbvio — que ninguém entrará na sua casa para lhe meter agulha ao braço. Tampouco seus filhos e netos serão levados pela orelha, sob a vara de um agente policial, ao posto de saúde — lá onde os esperaria a seringa compulsória. Não estamos no começo do século XX, embora esse discurso de que “ninguém me obrigará” seja estímulo a uma revolta da vacina a ter lugar não nas ruas, mas no zap-profundo. Funciona. Para um líder sectário que cultiva nicho: funciona.

Diga-se que essa pregação reacionária bolsonarista — contra ameaça inexistente — só tem campo para se exibir porque houve bravateiro, da cepa dos que confundem liderança e coação, que falasse em vacinação obrigatória como produto da autoridade coerciva do Estado. Para quê, João Doria?

A combinação das leis brasileiras — uma das quais sancionada por Jair Bolsonaro —impõe a vacinação. Ponto final. Não precisa de força. Basta que as obrigações do Estado, conforme previsto na legislação, sejam cumpridas para que a sociedade corra à vacina sem qualquer necessidade de coerção. As pessoas querem se vacinar.

O conjunto de obrigações do Estado: adquirir doses de produto certificado em quantidade capaz de cobrir o território brasileiro, distribuí-las universalmente e comunicar a disponibilidade da vacina e a importância de se imunizar. Pronto. As pessoas irão se vacinar. Temos uma cultura vacinal sólida. Seria só chamá-la.

Mas não. O concurso de autoritarismos fundou um debate que judicializará a questão; como já, com muito gosto, antecipou Luiz Fux, outro virtuoso, quase que implorando por ações a respeito. Ele quer decidir. Ele cuida de nós, como Doria. E o presidente agradecerá, mais uma vez ganhando de presente um palanque sobre o qual exercitar seu liberalismo reacionário de resignação.

Já posso mesmo enxergar-lhe a mensagem alguns meses adiante, lavando as mãos, depois de seu governo haver comprado milhões de doses da CoronaVac. Dirá: “Ninguém deveria ser obrigado a se vacinar, mas, novamente, fiquei de mãos atadas”. Vimos variação desse texto de vitimização — que distorce decisão do Supremo — ser bem-sucedida, para a popularidade de Bolsonaro, quando a Corte garantiu a autonomia de estados e municípios para baixar decretos sobre como enfrentar a pandemia.

Voltemos ao presente, porém. Não existe vacina. Mesmo assim, já há vacina — comunista! —vetada. Este é o presente, interditado por intensa trama de teorias da conspiração — desde onde se projeta um futuro que, mesmo ainda apenas incerto, veste-se para a guerra. O inimigo será obra de fantasia. Bolsonaro saberá vencer. Ou melhor: saberá comunicar a vitória. Que não houvesse oponente é sempre detalhe.

Quem falou em ministrar vacina à população sem comprovação científica e à revelia do aval da Anvisa? Ninguém. A exigência de que se cumpram todas as etapas de certificação é raro consenso. Mas Bolsonaro novamente planta o falso problema, o algoz imaginário. Prospera assim.

A falsa responsabilidade, amparada em mentira: afirma que não gastará dinheiros em vacina ainda não segura, como se o entendimento com o Butantan, mera carta de intenções, previsse dispêndios anteriores à aprovação pela autoridade brasileira; e como se não tivesse sido o governo dele — sob ordem direta dele —a jogar, aí sim, milhões fora para adquirir um medicamento, a hidroxicloroquina, inútil para o tratamento do vírus.

Não existe vacina. Mas há esperança. Há também o medo. Quando tivermos uma testada em todas as etapas, e avalizada pela Anvisa, e se essa primeira disponível for a chinesa, o fato se apresentará a Bolsonaro. E então veremos como agirá. Ele sabe ser objetivo. É intuitivo. Fareja quando a própria carne se acerca do espeto, circunstância em que o futuro de luta pela liberdade e contra o sistema se materializa em presente à mesa com Toffoli etc. O tal do medo.

Não comprar a vacina significaria botar em risco a saúde da população. Será crime. Tipificado. Significa também arriscar a própria popularidade. E falamos de alguém que é mestre em equilibrar vários pratos concomitantemente, tanto quanto em derrubar discurso em nome do pragmatismo de ocasião.

Não me surpreenderei se, enquanto mantém no alto a pipa anti-China, Bolsonaro já tiver autorizado uma costura por baixo que resulte, mais adiante, em o governo registrar mesmo o compromisso de compra da vacina ora amaldiçoada —que logo será brasileira. A realidade se impõe. A vacina chinesa pode ser um novo Queiroz diante de si, a hora de baixar a pressão da valentia e compor com o Centrão.

Não me surpreenderei se Bolsonaro vacinar Doria. Ninguém será obrigado. O presidente sabe que a vacina aplicada por Alexandre de Moraes machuca.

Rubens Barbosa: As novas ameaças e o Brasil

País deve acompanhar a evolução tecnológica e geopolítica da exploração espacial.

Grande parte das facilidades da nossa vida no planeta Terra depende, para seu funcionamento diário, de objetos baseados no espaço. Sistemas de comunicação, transporte aéreo, comércio marítimo, serviços financeiros, monitoramento de clima e defesa dependem da infraestrutura espacial, incluindo satélites, estações terrestres e movimentação de dados em âmbito nacional, regional e internacional. Essa dependência apresenta sérios – e frequentemente pouco percebidos – problemas de segurança para empresas provedoras e para os governos.

Nesse cenário, começam a ser examinadas novas ameaças de ataques aos satélites em órbita que podem afetar todos os serviços e facilidades mencionados. Essas ameaças devem estar sendo avaliadas pelo governo brasileiro. Além disso, a utilização do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão, tornada possível depois de décadas de decisões equivocadas, representa um grande desafio para o governo e as empresas brasileiras. Não só pela necessidade de melhoria na infraestrutura da região e do próprio centro, mas também na legislação interna, sobre uma lei do espaço (que defina as atividades comerciais no espaço, como a utilização de detritos espaciais), sobre o órgão responsável pela negociação com empresas interessadas na utilização do CLA, a definição do contrato de licenciamento de lançamento, a ser assinado com a autoridade nacional e o comércio de tecnologia espacial.

Como qualquer outra infraestrutura digitalizada, satélites e outros objetos baseados no espaço são vulneráveis, em especial, a ameaças cibernéticas. As vulnerabilidades cibernéticas apresentam riscos muito sérios não só para esses objetos, mas também para infraestruturas essenciais terrestres. Se não forem contidas, essas ameaças poderão interferir no desenvolvimento econômico global e, por extensão, na segurança internacional. Cabe registrar que essas preocupações não são meramente hipotéticas. Na última década mais países e atores privados conseguiram adquirir e empregar meios para afetar esses objetos espaciais críticos com aplicações inovadoras que começam a representar uma ameaça real ao seu funcionamento.

A ideia da guerra espacial não é nova, começou com os foguetes V-2 da Alemanha. A eventual atividade bélica no espaço hoje se concentra nos instrumentos utilizados para as guerras na Terra. Os satélites são utilizados nas operações militares para identificar alvos e responder a questões estratégicas, além de localizar as forças militares e bombas e obter informações nos teatros de guerra. Isso torna os satélites alvos atrativos para mísseis terrestres. EUA, China e Índia estão desenvolvendo armamentos destrutivos de objetos no espaço, visando a impedir os sinais para a Terra dos satélites militares com lasers ou mesmo os explodindo, fazendo detritos se espalharem pelo cosmo. Estão também tornando suas Forças Armadas voltadas para o espaço. Em 2019 foi criada pelo governo dos EUA a Força Espacial, serviço militar independente cujos doutrina, treinamento e capacidade estão sendo definidos pelo Pentágono.

Para tentar evitar uma lei da selva espacial começa a ser discutido algum tipo de regime multilateral. No momento não há leis nem normas específicas para uma eventual guerra espacial. O Tratado sobre o Espaço Exterior, de 1967, proíbe a utilização de armas de destruição em massa no espaço, mas não trata de armas convencionais. Se dois satélites, por exemplo, ficam muito próximos de maneira ameaçadora, não há respostas adequadas. Em 2008 a União Europeia propôs um código de conduta voluntário para promover “comportamento responsável” nessa área. No mesmo ano, para se contrapor a essa iniciativa, China e Rússia propuseram um tratado que proibiria armas no espaço. O tratado não visava armas antissatélites, mas armas antimísseis baseadas no espaço. A oposição à iniciativa europeia, além da Rússia e da China, veio da América Latina e da África.

Apesar de apoiar a desmilitarização do espaço, os países dessas regiões não aceitaram que os países com objetos no espaço pudessem ter o direito de usar a força para defendê-los. Nenhuma das duas iniciativas prosperou, mas experimentos militares com fins ofensivos continuam a ser feitos visando à eventual destruição de satélites que poderão ter efeitos devastadores para a defesa e as comunicações globais.

O governo brasileiro não poderá perder de vista as transformações positivas que ocorrerão na área aeroespacial pela redução de custos, por novas tecnologias e, sobretudo, pelo aparecimento de uma nova geração de empresários privados operando ao lado dos governos. Turismo para os ricos e mais avançada rede de comunicações para todos, exploração mineral e transporte de massa passarão a ter um impacto nos negócios e tornarão o espaço uma verdadeira extensão da Terra. Com visão de futuro, o Brasil, que passará a ter interesses concretos nesse campo, deveria fazer o acompanhamento da evolução tecnológica e geopolítica da exploração espacial.

Sem descurar das novas ameaças que começam a ser discutidas agora e poderão afetar as facilidades terrestres de que dispomos, o Brasil deveria participar dessas conversações, quando retomadas.

*Presidente do Centro de Defesa e Segurança Nacional (Cedesen)

Mathias Alencastro: Ruptura da diplomacia dos EUA acaba com papel de xerife do mundo

Confronto com China será maior legado do mandato de Donald Trump

Para um presidente que se define como ultranacionalista, Donald Trump se mostrou sempre muito investido, e por vezes até fascinado, pelas tramas de política externa.

A sua atitude de desprezo pelas instituições internacionais, tratadas como burocracias decadentes, contrasta com a forma apaixonada com que lidou com outras agendas diplomáticas.

Aos trancos e barrancos, ele redesenhou os jogos de poder em certas regiões do mundo e redefiniu o debate da política externa nos Estados Unidos.

A forma como estabeleceu os termos do confronto entre os Estados Unidos e a China será, sem dúvida, o maior legado do seu primeiro mandato. Pouco importa que a guerra comercial seja inócua ou até contraproducente.

Feito notável, Trump deixou claro para o cidadão médio norte-americano a maneira pela qual os planos de Pequim impactam a sua existência. Daqui para a frente, a identidade dos EUA se construirá em função da China.

O Oriente Médio é outro espaço transformado pelas suas iniciativas. Washington encerrou o ciclo iniciado pela Primavera Árabe com a transferência de poder regional do Egito, transformado em prisão a céu aberto, e da Síria, arrasada pela guerra civil, para a Arábia Saudita e as petromonarquias do Golfo Pérsico.

Causa espanto o entusiasmo de alguns com o potencial transformador dessas novas lideranças, mais conhecidas por decepar jornalistas, perseguir mulheres e chacinar populações inteiras, como no Iêmen. Mas deve-se reconhecer que as relações entre Israel e seus vizinhos saíram da inércia depois de décadas.

Em outros casos, Trump destacou-se pela inconsequência ou desinteresse.

A diplomacia tela quente na Península da Coreia trouxe pouco mais do que manchetes de jornais sobre cimeiras tão bizarras como fúteis. Para a desilusão dos teóricos do imperialismo, Trump tratou a América Latina como uma terra insignificante. Até a questão da Venezuela, de alto potencial eleitoral, acabou terceirizada para o senador Marco Rubio e o secretário de Estado, Mike Pompeo.

O declínio da influência americana na Eurásia trouxe consequências inesperadas. A União Europeia acabou reforçando sua coesão interna, como se viu nas negociações pelo pacote econômico de luta contra a pandemia. Os charlatões do brexit, que viram ruir o sonho de uma grande aliança com os Estados Unidos, tentam se virar com Canadá e Austrália.

No mediterrâneo, os atores regionais já operam em modo pós-Otan, com a Turquia emergindo como a principal antagonista política e militar dos europeus depois da Rússia.

Muitos pensam que, numa eventual derrota de Donald Trump, a ordem internacional irá se reconstituir num estalar de dedos do novo presidente Joe Biden. Isso seria subestimar as consequências dos últimos quatro anos.

A ruptura da diplomacia dos Estados Unidos abriu um espaço inesperado para potências médias consolidarem a sua autoridade. A questão não é saber se os Estados Unidos conseguem retomar o protagonismo, mas se a figura de xerife do mundo, criada por Washington, voltará um dia a existir.

*Mathias Alencastro, pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento e doutor em ciência política pela Universidade de Oxford (Inglaterra).

Fernando Gabeira: Vai-se a segunda pomba

Existe uma vacina contra a raiva, mas não existe uma vacina combinada contra raiva e estupidez

Vai-se a primeira pomba despertada…/Vai-se outra mais…/ Mais outra…/ Enfim dezenas…

Quando menino, costumava declamar esse soneto de Raimundo Correia na escola. Éramos endiabrados e fazíamos piadas de duplo sentido quando a ingênua professora dizia para as meninas que liam os versos: mostrem a pomba.

Essa lembrança me veio à cabeça com a publicação do Anuário de Segurança Pública, revelando o fracasso da política de Bolsonaro para conter a violência no país. Vai-se a segunda pomba, pensei.

A primeira já se foi há algum tempo. Era a luta contra a corrupção. Bolsonaro demitiu Moro, Queiroz foi preso, surgiram inúmeros dados sobre rachadinhas e funcionários fantasmas na família do presidente. Rolou muito dinheiro vivo, compra de lojas, apartamentos , os Bolsonaros não confiam em banco. O dinheiro tanto rolou que terminou aparecendo na cueca do senador amigo, Chico Rodrigues.

Pobre lobo-guará. As notas com sua estampa estrearam nas nádegas de Chico. Conheço uma família de lobo-guará que come todas as noites no pátio do Colégio do Caraça. Os padres que alimentam os lobos precisam rezar por nós.

Apesar da pandemia, o número de mortes aumentou em 7% em 2020. Havia caído em 2019. Era resultado do governo Temer, que criou o Ministério da Segurança, o sistema integrado e fez a intervenção militar no Rio. Bolsonaro e Moro celebraram, faz parte do jogo. Mas o mérito estava lá atrás.

Um país que tem um estupro a cada oito minutos, com uma cidade como o Rio, que perdeu mais de 50% do território para as milícias, homenageadas no passado pelos Bolsonaros, é, no mínimo, inseguro, para não dizer falido.

Bolsonaro apenas aumentou o número de armas. Seu objetivo único é ganhar votos com policiais. Seu projeto: uma licença para matar que leva o pomposo nome de “excludente de ilicitude”.

No momento em que era preciso um olhar atento de um especialista em segurança, Bolsonaro não conseguiu ver as limitações do artigo que libertou André do Rap. Simplesmente, sancionou.

Não é apenas a segunda pomba que vai. Vai-se outra, mais outra. Ao ser acusado de estupro na Itália, o jogador Robinho disse que era como Bolsonaro, perseguido pelo demônio . Ele acha que basta citar Bolsonaro e um trecho de Bíblia para justificar crimes cruéis. Em breve, essa máscara de profunda religiosidade vai cair para mostrar a verdadeira face do oportunismo político. Eduardo Cunha era supercristão, elegia-se usando rádios religiosas. A deputada Flordelis, acusada de matar o marido, é pastora, e o pastor Everaldo, que batizou Bolsonaro, está na cadeia.

Numa dimensão mais profana, em breve voará a pomba dos devotos da Santa Margaret Thatcher. Ela sempre aparecia com a bolsa no pulso, sem mexer um músculo do braço. Seus discípulos tropicais rodam a bolsinha incessantemente em busca de recursos para garantir a reeleição de Bolsonaro.

Muitos eleitores não veem quais sonhos de campanha não voltam, como voltam as pombas ao entardecer. Ficam bravos, lembram que fui um perigoso terrorista ou que usava uma tanga de crochê, não importa. É importante, no entanto, continuar mostrando o voo das pombas e de suas ilusões.

Mesmo com parte do país em chamas, com o crescimento da fome, o aumento da violência e do jugo das milícias, é preciso argumentar com eles. Alguns seguirão fiéis ao líder, mas, no fim do caminho, o Brasil pode reencontrar sua chance de ser grande país.

Existe uma vacina contra a raiva, mas não existe uma vacina combinada contra raiva e estupidez. Bolsonaro não consegue ver um vírus tal como é, mas sempre como um vírus que tem partido: é chinês ou vota em Doria.

Ao cancelar a compra de vacinas formuladas na China, mas produzidas pelo Butantan, Bolsonaro não apenas desautorizou um general que deixou tudo para ajudá-lo, adotando uma política que ameaça inclusive a presunção de sensatez das Forças Armadas.

Da negação do coronavírus à apologia da cloroquina, Bolsonaro percorreu todas as etapas de uma política insana.

Foram-se todas as pombas, e só os bolsonaristas não viram.