China

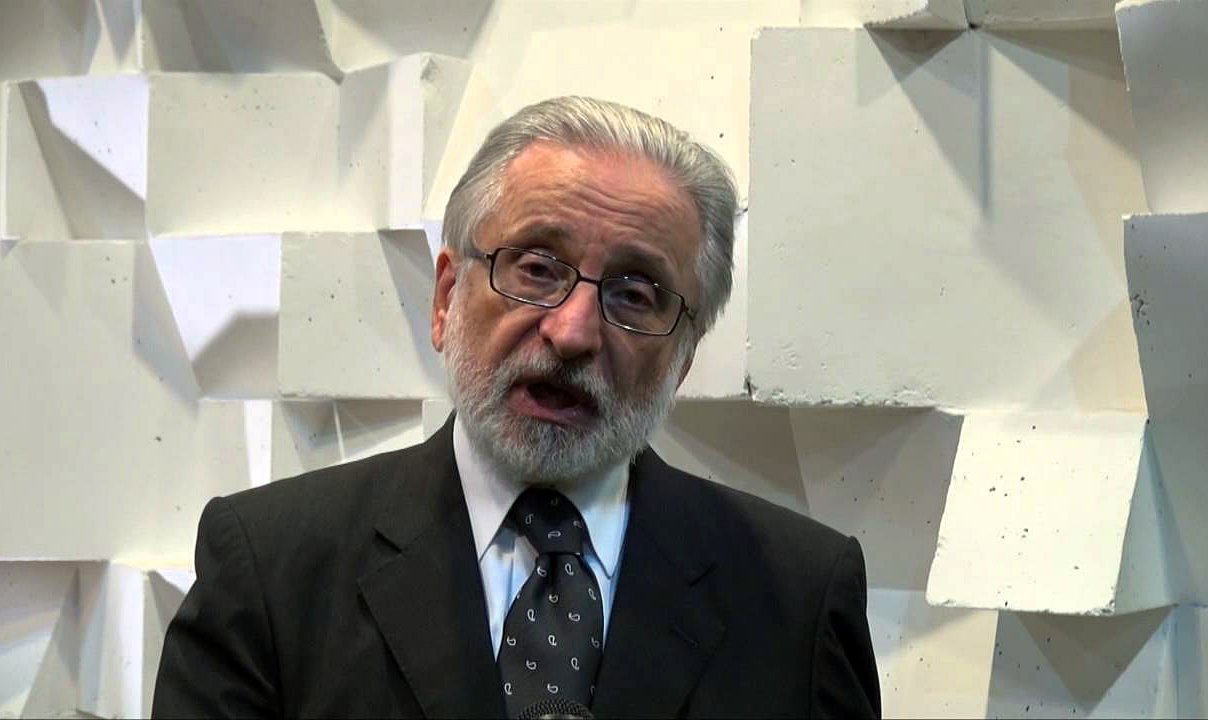

Roberto Abdenur: ‘Houve uma destruição da política externa brasileira’

Comércio com os EUA também foi afetado, apesar das concessões feitas por Bolsonaro, em uma postura de 'subserviência', avalia ex-diplomata

Douglas Gavras , O Estado de S. Paulo

O saldo dos dois primeiros anos de governo Bolsonaro nas relações exteriores é destrutivo, avalia o ex-embaixador na China Roberto Abdenur. Na entrevista a seguir, o ex-diplomata, que também já representou o Brasil em Washington, ressalta que a postura de “subserviência” do governo brasileiro em relação ao ex-presidente americano Donald Trump foi ruim para o País sob diferentes aspectos.

É possível classificar a relação atual do Brasil com a China como uma dependência comercial?

A China despontou como parceiro comercial brasileiro, graças à imensa demanda por commodities, mas não creio que o Brasil seja dependente deles, no sentido de que eles não têm poder para ditar rumos ao governo brasileiro, assim como não éramos dependentes dos Estados Unidos, quando o peso deles era maior na balança brasileira.

O que temos é uma parceria?

Temos uma parceria estratégica, que ajudei a lançar quando era embaixador em Pequim, até o início da década de 1990. De lá para cá, isso floresceu, graças ao extraordinário crescimento da China. Na época, já via o avanço chinês com otimismo, mas não imaginei que eles fossem sustentar esse crescimento por quase 30 anos, e que o país se transformaria em uma potência econômica, comercial, militar e tecnológica.

Como definir a política externa brasileira no atual governo?

O que houve nos dois anos de Bolsonaro é que o Brasil não teve, a rigor, uma política externa. Houve uma destruição da diplomacia. As coisas de que falam o chanceler, Ernesto Araújo, e os assessores da ala ideológica são devaneios, uma nuvem de teorias da conspiração. Chegamos a considerar as próprias Nações Unidas algo indesejável. Nos tornamos o único país do mundo que ataca o multilateralismo.

O saldo da relação muito próxima entre Bolsonaro e Trump é negativo para o Brasil, portanto?

No ano passado, houve um forte encolhimento do comércio com os EUA, muito por conta da pandemia, mas também por protecionismo. O ex-presidente Donald Trump impôs tarifas abusivas sobre aço, alumínio e etanol brasileiros. O comércio foi afetado, apesar de todas as concessões feitas por Bolsonaro, em uma postura inacreditável de subserviência.

A afinidade entre os dois governos feriu o interesse nacional?

Na primeira metade de seu mandato, Bolsonaro se pendurou em Trump. Também já fui embaixador em Washington e as relações com os EUA eram conduzidas de outra forma. Havia diferença de tom, mas também uma linha de continuidade que atravessou governos tão diferentes entre si, como o de Sarney, Collor, FHC e Lula.

NOTÍCIAS RELACIONADAS

- Efeitos da covid-19 fazem custo de frete para a China disparar

- Brasil perde R$ 4,6 bi em exportações com barreiras comerciais, estima CNI

- Balança comercial registra déficit de US$ 1,125 bilhão em janeiro

O Estado de S. Paulo: Dependência comercial do Brasil em relação à China é recorde e deve aumentar

Participação chinesa nas exportações brasileiras subiu quatro pontos porcentuais em 2020 e já responde por quase um terço vendas totais

Douglas Gavras e Francisco Carlos de Assis , O Estado de S. Paulo

Conteúdo Completo

- Dependência comercial do Brasil em relação à China é recorde e deve aumentar

- ‘Houve uma destruição da política externa brasileira’, diz Abdenur

- ‘Papel do Itamaraty se tornou secundário’, diz ex-embaixador em Pequim

- Falta de competitividade brasileira além das commodities ainda preocupa

Apesar das críticas abertas à China terem se tornado quase um mote da política externa brasileira durante os dois primeiros anos de governo do presidente Jair Bolsonaro, a dependência comercial do Brasil em relação ao país asiático bateu recorde no ano passado – e deve ficar ainda maior nos próximos anos.

A participação chinesa em tudo que o Brasil vende ao exterior vem crescendo, ano após ano, desde 2015. Mas essa escalada vinha acontecendo em ritmo mais lento: entre 2018 e 2019, por exemplo, essa fatia nas exportações aumentou pouco mais de um ponto porcentual. Com a pandemia do novo coronavírus, porém, a participação chinesa explodiu, avançando quatro pontos porcentuais: de pouco mais de um quarto para um terço das exportações e batendo em 32,3% em 2020.

Em um ano, as vendas aos chineses subiram de US$ 63,4 bilhões para US$ 67,8 bilhões (alta de 7%, em termos nominais), segundo estatísticas do antigo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic), hoje ligado ao Ministério da Economia. E isso se deu enquanto o total das exportações brasileiras caiu de US$ 225,4 bilhões, em 2019, para US$ 209,9 bilhões em 2020, por conta da crise internacional.

Recuperação desigual

Dois fenômenos ajudam a explicar o aumento da dependência em relação à China no ano passado, diz o estrategista do Banco Ourinvest e ex-secretário nacional de Comércio Exterior, Welber Barral. “O Brasil exportou mais carnes para a China, já que a peste suína lá fez crescer a demanda pelo produto, e também subiu a quantidade de outros produtos básicos demandados por eles no segundo semestre.”

A expectativa do Banco Mundial é que o principal parceiro comercial do Brasil tenha crescido 2% no ano passado, enquanto a média mundial deve ser de uma queda de 4,4%.

Como efeito da retomada do país, os chineses voltaram a comprar do mundo, chegando a estocar alimentos, e as vendas de commodities brasileiras começaram a reagir, impulsionando o agronegócio, mesmo em um ano de recessão mundial.

“A China teve um desempenho muito bom no quarto trimestre de 2020. Entre as maiores economias do mundo, é uma das poucas que devem ter crescido no ano, enquanto nos EUA, por exemplo, o número de mortos é assombroso e a pandemia segue descontrolada”, avalia o coordenador de Economia Aplicada do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), Armando Castelar.

Ele lembra que o apetite chinês pelas commodities de que o Brasil depende para ter vantagem nas suas exportações – como a soja e o minério de ferro – deve crescer também este ano, dado que as projeções do Banco Mundial estimam uma alta de 7,9% do Produto Interno Bruto (PIB) do país e alguns analistas já projetam crescimento de 9%.

Enquanto isso, a economia americana, o segundo principal destino das exportações brasileiras, pode crescer 6%, caso o presidente Joe Biden consiga colocar em prática seu pacote de estímulos de US$ 1,9 trilhão. “A maior parte do crescimento da demanda pelos produtos brasileiros, portanto, se dará pela China e a nossa dependência vai aumentar”, reforça Castelar.

Relação conturbada

Parte dos atritos do próprio presidente Bolsonaro, do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e de aliados com os chineses se deve pelo alinhamento do governo brasileiro com o então presidente norte-americano Donald Trump, que não conseguiu conquistar um segundo mandato no ano passado.

Em algumas dessas demonstrações, Bolsonaro chamou de “vachina” a vacina fabricada pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, e desacreditou diversas vezes o imunizante contra o coronavírus. As declarações dos bolsonaristas chegaram a gerar reações irritadas da diplomacia chinesa ao longo do ano.

Enquanto os chineses ganharam terreno nas vendas brasileiras ao exterior, no entanto, as exportações para os Estados Unidos caíram 27,6%, de US$ 29,7 bilhões em 2019 para US$ 21,5 bilhões em 2020, afetadas pelo tranco no comércio internacional durante a pandemia.

“Apesar dos atritos com o Brasil, a China é pragmática e se planeja para o longo prazo. Eles sabem que, da mesma forma que Trump passou, Bolsonaro também vai passar”, diz Barral.

No fim de janeiro, temendo que as rusgas atrasassem o envio da matéria prima para vacinas, o presidente fez um giro em seu discurso e afagou o governo chinês em suas redes sociais, agradecendo a autorização para a vinda dos insumos.

“A revisão da postura do Brasil tem acontecido. É verdade que forçada pela necessidade de importar os insumos para a fabricação das vacinas contra a covid-19, mas é bom que o governo reveja sua postura e ponha os interesses do País em primeiro lugar”, completa Barral.

“De fato, a economia chinesa voltou ao patamar anterior à pandemia e é hoje a mais dinâmica. É a que entregou crescimento e, por isso, é natural que demande mais”, diz a economista Fabiana D’atri, coordenadora de economia do Bradesco e que também é diretora econômica do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC).

A China, acrescenta Fabiana, abriu sua economia antes, conseguiu atender a sua própria demanda e depois a procura mundial por bens ligados à pandemia – máscaras, luvas etc – e depois toda a parte de equipamentos usados para as atividades de home office, principalmente equipamentos eletrônicos, celular, cabos e fones.

Os analistas avaliam que a China se beneficiou no ano passado em duas pontas: primeiro, porque reconheceu e confirmou rapidamente a pandemia. Em seguida, por ter gerado os estímulos para responder à crise e ainda ganhar mercado. O Brasil, por sua vez, entrou na tendência global de demandar bens ligados à pandemia, seja eles na saúde ou tecnologia.

“Não é à toa que o valor do frete da China explodiu. Mais uma vez, o que a gente vê não é o Brasil ditando a sua exposição, mas a China ditando o ritmo não só do Brasil, mas do mundo inteiro”, avalia Fabiana.

NOTÍCIAS RELACIONADAS

- Efeitos da covid-19 fazem custo de frete para a China disparar

- Balança comercial registra déficit de US$ 1,125 bilhão em janeiro

- Brasil perde R$ 4,6 bi em exportações com barreiras comerciais, estima CNI

Monica de Bolle: Índia, Rússia e China reinventaram a economia com foco na saúde pública para a covid-19

Cabe pensar como os países devem se organizar para não apenas se adequar à nova realidade, mas também para aproveitar as oportunidades que ela oferece

Nesses primeiros dias de fevereiro a Anvisa suspendeu a exigência de que ensaios clínicos de fase III sejam conduzidos no país para qualquer empresa farmacêutica que queira solicitar o uso emergencial de vacinas. Diferentemente do que circulou, a agência não deixou de exigir os ensaios de fase III, que nos fornecem as informações sobre a segurança e a eficácia das vacinas, sendo, portanto, críticos. O que a Anvisa fez foi remover a exigência de que eles sejam feitos em território nacional. A decisão produz efeitos de pronto. Abre espaço para que o Governo negocie a compra de mais doses de outras vacinas, ampliando o leque de imunizantes disponível à população.

O Ministério da Saúde, por exemplo, está em vias de negociar a compra de doses da vacina Sputnik V, produzida pelo Instituto Gamaleya, da Rússia, e da Covaxin, produzida pelo laboratório Bharat Biotech, da Índia. A Sputnik V jáestá sendo usada em cerca de 16 países, embora os ensaios de fase III ainda estejam na fase final de conclusão. A Índia, por sua vez, começou a vacinar sua população com a Covaxin, vacina de vírus inativado (como a Coronavac), mesmo sem os dados dos ensaios clínicos. Caso a Anvisa venha a aprovar o uso dessas vacinas —e espero que os faça tendo disponíveis os dados dos ensaios de fase III—, o Brasil passará a usar vacinas de três países emergentes com os quais compunha os BRICs: China, Índia, Rússia.

Tenho pensado muito na importância desses três países nas campanhas de vacinação dos países emergentes, que não tiveram acesso às vacinas gênicas, as da Pfizer e da Moderna, ou mesmo a outros imunizantes. É fato documentado, inclusive por mim e coautores em artigo recém-publicado pelo Peterson Institute for International Economics, que os países ricos adotaram a estratégia de comprar o máximo de doses que podiam de tais imunizantes, sem dar muita atenção à necessidade de cooperação global. Nesse contexto, países como Rússia, China e Índia perceberam a saúde pública como eixo reconfigurante da economia e viram nessa reconfiguração a oportunidade de serem fornecedores de vacinas para o resto do mundo, em que a escassez vacinal é a realidade.

O movimento dos três países suscita outras inquietações. A pergunta que todos se fazem é: quando a pandemia irá acabar? Penso, no entanto, que a pergunta é equivocada. Não temos resposta para ela, o que ficou ainda mais evidente com o surgimento de variantes virais preocupantes, as chamadas VOCs (Variants of Concern). O SARS-CoV-2, o vírus causador da covid-19, é ardiloso. O mais provável é que tenhamos de lidar com ele por tempo prolongado, atualizando vacinas à medida que ele encontre novas formas de escapar às nossas respostas imunológicas. Desse ponto de vista, podemos passar de uma pandemia aguda para uma pandemia crônica, ou seja, talvez tenhamos de aprender a conviver com o vírus e suas inevitáveis novas formas. Foi assim com outro vírus causador de doença distinta, a aids. Embora muitos não pensem tanto no assunto hoje em dia, a aids ainda é uma pandemia de acordo com as definições da Organização Mundial da Saúde (OMS). A diferença é que passamos de uma pandemia aguda para uma crônica.

Sendo esse o cenário adiante de nós, cabe pensar como as economias devem se organizar para não apenas se adequar à nova realidade, mas também para aproveitar as oportunidades que ela oferece. Porque, sim, há muitas oportunidades nesse cenário, como mostram no presente as ações da Rússia, da China, da Índia.

Como disse, os três países reorganizaram sua economia com centro na saúde pública, e isso faz sentido por motivos diversos: da segurança nacional à proteção social, da ordenação dos gastos públicos ao meio ambiente. No caso do meio ambiente, ter a saúde pública como eixo de políticas públicas significa garantir a existência de uma rede abrangente de saneamento básico, reduzir a poluição do ar, as emissões de carbono, preservar as reservas naturais para, inclusive, evitar o contato com novos vírus zoonóticos, aqueles capazes de pular espécies chegando a nós.

No caso do Brasil, não faltam vantagens comparativas para uma reorganização da economia nesses moldes. Temos um sistema de saúde público bem montado, dispomos de recursos naturais, possuímos alguma capacitação tecnológica. Nossas competências e experiências sanitárias sobram, já tendo sido motivo de orgulho nacional. A reorientação da nossa economia para a saúde pública sob o pano de fundo de uma pandemia crônica possibilitaria o renascimento da nossa indústria farmacêutica, voltada para as necessidades domésticas e para o abastecimento do mercado internacional, como têm feito a Rússia, a Índia, a China.

Novos empregos seriam criados, assim, na indústria e se abririam chances reais de inserção no comércio internacional, nas cadeias de valor ligadas à saúde. Tal inserção, por sua vez, ajudar-nos-ia a ampliar as possibilidades de saltos tecnológicos, que hoje inexistem. Economias voltadas para a saúde necessitam de serviços diversos, que vão de cuidadores e acompanhantes a profissionais de alta qualificação. O setor de serviços, tão abalado pela pandemia, teria a oportunidade de se reerguer a partir desse eixo, sobretudo com as necessidades que já surgem. São muitas as pessoas afetadas por sequelas de covid-19 e a elas muitas mais se somarão. Essas pessoas precisarão de atendimentos diversos.

Deixaríamos de fazer as reformas necessárias para o país? Pelo contrário. Faríamos essas reformas, agora com objetivo claro: sustentar e aprimorar o eixo central da saúde pública. O objetivo da reforma administrativa? A saúde pública. O objetivo da reforma tributária? A saúde pública. O objetivo de outras reformas fiscais? A saúde pública.

A pandemia nos tem apresentado muitas tragédias, dificuldades, dilemas, conflitos. Em meio à gestão de uma crise humanitária aguda, não é fácil elaborar o que sobrevirá. Mas é muito importante começar a fazê-lo, e isso implica abrir mão dessa espécie de pensamento mágico de que a pandemia vai acabar. A pandemia aguda, sem dúvida, acabará. Mas dela virá a pandemia crônica, essa que nos oferece o desafio e a oportunidade de uma transformação real da economia brasileira. A economia do cuidado é aquela que tem na saúde pública o eixo central e que se desenha explorando a reconfiguração do mundo que o vírus nos está apresentando. É claro que não acredito que o Brasil irá trilhar esse caminho nos próximos dois anos, com um Governo antibrasileiro. É mais provável que o país seja testemunha do que outros farão para pôr a saúde pública no centro das suas políticas. Mas quem sabe se os assistindo dessa vez, pela primeira vez, nós não nos articulamos para aproveitar a oportunidade visível, mesmo que tardiamente.

Monica de Bolle é economista, PhD pela London School of Economics e especializada em medicina pela Harvard Medical School. É professora da Universidade Johns Hopkins e pesquisadora-sênior do Peterson Institute for International Economics.

Demétrio Magnoli: Biden tem oportunidade de converter vacina em bem público global

Presidente dos EUA tem oportunidade de converter vacina em bem público global

George W. Bush será sempre lembrado pelo desastre humano e geopolítico que provocou com a guerra no Iraque. Contudo, uma iniciativa singular do ex-presidente salvou algo como 17 milhões de vidas: o Pepfar (Plano Presidencial Emergencial para Assistência à Aids). Joe Biden tem a oportunidade de se inspirar no plano de Bush para liderar a imunização global contra a Covid-19.

O Pepfar nasceu em maio de 2003, à sombra da invasão do Iraque, que começara dois meses antes. Sob a coordenação do Departamento de Estado, o programa direcionou, de lá para cá, mais de US$ 85 bilhões para os países foco e para o Fundo Global de Combate à Aids. A lúgubre curva de mortes por Aids na África Subsaariana começou a ser achatada graças aos recursos e à assistência técnica providenciados pelos EUA. O modelo do Pepfar oferece a melhor resposta americana à "geopolítica vacinal" chinesa.

Segundo estimativas do Duke Global Health Institute, os países ricos, que abrigam 16% da população mundial, contrataram 60% das vacinas prometidas até agora. A iniciativa Covax, da OMS, destinada a prover imunização global, prevê a entrega, até junho, de apenas 140 milhões de doses para a África, onde vive 1,3 bilhão de pessoas. A célere vacinação da população mundial é um imperativo moral. Mas é, igualmente, a única ferramenta capaz de domar a pandemia, reduzindo as probabilidades de surgimento de incontáveis mutações do vírus pela persistência prolongada dos contágios. "Ninguém está a salvo até que todos estejam a salvo", explica o slogan da Covax.

O triunfo do nacionalismo vacinal teria efeito bumerangue, castigando tanto os países pobres quanto os ricos. A União Europeia, apesar da insistência na retórica da solidariedade global, não parece preocupada com isso. A Comissão Europeia tenta ocultar seu atraso na imunização com ataques despropositados à AstraZeneca, única farmacêutica que distribui vacinas a preço de custo, e com a ameaça de bloquear a exportação de doses produzidas no seu território. Sob Trump, os EUA agiram ainda pior, abandonando a OMS e negando-se a contribuir com o financiamento da Covax.

A China opera no vácuo gerado pelo nacionalismo hipócrita de americanos e europeus. O governo chinês definiu suas vacinas como bens públicos globais e lançou-se a uma diplomacia da imunização, estratégia seguida também pela Índia. Contudo, os discursos humanitários chineses e indianos mal escondem a cuidadosa seleção dos países beneficiários, que obedece a nítidas prioridades de política externa.

Biden promete patrocinar, ainda em 2021, uma "cúpula das democracias". O conceito, em estágio inicial de formulação, inscreve-se na moldura da rivalidade global entre EUA e China. Seria uma articulação diplomática destinada a contrapor os valores das democracias representativas ao sistema de poder totalitário. A ideia enfrenta uma coleção de dificuldades práticas. Mas, para além delas, como superar a percepção de que o conclave de democracias ricas forma o mapa completo das nações privilegiadas pelo acesso preferencial às vacinas?

Os EUA só podem triunfar na "guerra de valores" se conseguirem provar que a democracia funciona melhor que a tirania, especialmente quando o mundo enfrenta uma dramática emergência sanitária. A superpotência injeta nos seus cidadãos vacinas de alta tecnologia, baseadas em mRNA, que tem elevada eficácia e cuja fabricação é mais simples e rápida. Estima-se que, com meros US$ 4 bilhões e uma rede de parcerias público-privadas, o governo americano poderia instalar capacidades produtivas suficientes para imunizar a população mundial no horizonte de um ano.

Os chineses dizem que a vacina deve ser um bem público global. Biden tem a oportunidade de converter essa visão em realidade. É bem melhor que reunir os acumuladores de vacinas numa redoma sanitizada.

Felipe Frazão: Ernesto Araújo dorme prestigiado e acorda fritado

Demissão foi ‘lançada’ por Mourão mesmo após chanceler participar de cerimônia, na véspera, com Bolsonaro

BRASÍLIA – O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, dormiu prestigiado pelo presidente Jair Bolsonaro e acordou com a cabeça a prêmio, “fritado” (no linguajar político) pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Cogitada há meses, a demissão do chanceler foi lançada pelo general como passo do governo num futuro próximo, passada a eleição interna no Congresso, marcada para a próxima segunda-feira.

Antes de falar no Fórum Econômico Mundial para tentar limpar a imagem do País perante a nata do PIB mundial, Mourão citou nesta quarta-feira, 27, o ministro das Relações Exteriores como um dos possíveis demitidos na reforma ministerial que deverá acomodar a “nova composição política do governo”. “Talvez, nisso aí, alguns ministros sejam trocados, entre eles o próprio MRE (Ministério das Relações Exteriores). No caso específico das Relações Exteriores, é algo que fica na alçada do presidente”, afirmou Mourão, em entrevista à rádio Bandeirantes.

Mourão foi a primeira autoridade do governo a falar abertamente sobre o plano de demissão de Araújo. O vice reclama de ser cada vez menos ouvido por Bolsonaro e seus gabinetes trabalham sem coordenação, ao menos em matéria de política internacional. Mas Mourão não fala apenas por si. Ele vocalizou o apetite político do Centrão, grupo aliado em que Bolsonaro aposta para vencer a eleição da Câmara e no Senado e blindar seu mandato. No Palácio do Planalto, outros auxiliares do presidente já discutiram a substituição e, reservadamente, especularam nomes de substitutos, entre diplomatas e políticos. Araújo desagrada o meio militar desde o início do governo, quando generais palacianos recebiam embaixadores e tutelavam a condução da diplomacia.

A troca tem apoio de setores econômicos, como os ruralistas, parlamentares, acadêmicos e embaixadores aposentados. No Itamaraty, até diplomatas da ativa e em início de carreira perderam a inibição de comentar nos corredores a demissão. Por temerem retaliações, eles falam apenas sob anonimato e avaliam que, embora haja nomes experientes em alta conta com o discurso de Bolsonaro, como Maria Nazareth Farani Azevêdo e Luís Fernando Serra, cairia bem um político para dar à chancelaria a liberdade e a desenvoltura que Araújo demonstrou não ter.

O calendário que sugerem coincide com o do vice. A substituição ocorreria após as eleições na Câmara e no Senado, foco principal do governo, e algum tempo depois da posse de Joe Biden como presidente nos Estados Unidos. Seria uma forma de desvincular os episódios e de não parecer que Bolsonaro faz uma concessão ao democrata. O timing, porém, contrasta com atitudes recentes do presidente. Na noite de terça-feira, dia 26, o chanceler e sua mulher, a diplomata Maria Eduarda de Seixas Corrêa, sentaram-se à mesa presidencial na celebração do 72.º Dia da República da Índia. O país asiático é o novo queridinho de Bolsonaro por ter liberado, com atraso, a exportação de 2 milhões de vacinas AstraZeneca/Oxford contra a covid-19, fabricadas em laboratório indiano. A vacina é uma das apostas do governo para reduzir a pressão contra o impeachment.

O casal diplomático dividiu a mesa com Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, o ministro da Casa Civil, general Braga Netto, e a mulher, Kathya Braga Netto. Além deles, só os anfitriões do convescote, o embaixador indiano, Suresh Reddy, e a embaixatriz, Sneha Reddy. PARA ENTENDERVeja o placar da eleição para presidente da Câmara dos DeputadosBaleia Rossi, candidato de Rodrigo Maia, e Arthur Lira, apoiado por Bolsonaro, lideram corrida pela presidência da Casa; siga distribuição de votos por deputado, partidos e Estados

“Ouso dizer que o Brasil cada vez mais fortalece suas relações exteriores, nos projetando num cenário de muita prosperidade para esses países e para nós”, disse Bolsonaro ao lado de Araújo na recepção concorrida entre ministros e diplomatas no Clube Naval. O chanceler depois cumprimentou convidados e conversou de pé com outros expoentes ideológicos do governo, como Filipe Martins, assessor internacional do Palácio do Planalto, e o diplomata Roberto Goidanich, presidente da Fundação Alexandre de Gusmão, vinculada ao Itamaraty.

Na quinta-feira passada, mais um sinal de prestígio às gestões diplomáticas. Bolsonaro escalou o chanceler para ir pessoalmente receber e ciceronear, com o embaixador Reddy, e os ministros Eduardo Pazuello (Saúde) e Fábio Faria (Comunicações), o lote de vacinas enviadas pela Índia nos aeroportos de Guarulhos (SP) e do Galeão (RJ). Também convidou o ministro para aparecer na live semanal, momento em que fortaleceu sua atuação, ao citar a política externa como “excepcional”.

“Quem demite ministro sou eu”, afirmou Bolsonaro, rechaçando a especulação de que a China teria cobrado sua demissão, algo considerado improvável e inaceitável por diplomatas de todos os lados. Em verdade, parlamentares com trânsito na embaixada chinesa, como Fausto Pinato (PP-SP), cobram há meses a saída de Araújo, ecoando a insatisfação de Pequim. Além do atraso na vacina da Índia, Araújo foi questionado nas últimas semanas pelos percalços em conseguir a liberação de insumos chineses para produção de vacinas no Brasil, pela Fiocruz e pelo Instituto Butantan.

O governo Bolsonaro disputou o protagonismo na negociação e liberação com o governador João Doria (PSDB), de São Paulo. Doria disse que o empenho foi das autoridades estaduais e chamou Bolsonaro de “parasita”. Secretários do Itamaraty afirmam, porém, que a rede diplomática estava envolvida nos trâmites desde dezembro do ano passado, a pedido da Anvisa. Eles dizem que nunca houve problema político afetando a relação com a China, mas sim de burocracias chinesas para importação e que a embaixada em Pequim atuou ativamente para conseguir os insumos.

O presidente, mais uma vez, usou as redes sociais para elogiar e fortalecer Araújo, que possui pouca interlocução com os chineses e chegou a ser isolado de conversas. Em defesa dele, auxiliares ponderam que, na praxe diplomática, o chanceler costuma se relacionar com governos estrangeiros, cujos representantes em Brasília têm liberdade e credenciais para lidar diretamente com os demais ministros e autoridades do governo brasileiro. Dessa forma, Araújo não participaria de algumas negociações, nem atenderia com frequência a todos os embaixadores estrangeiros. Ele, no entanto, sempre prestigiou embaixadores que representam presidentes alinhados a Bolsonaro.

Outra operação mal sucedida foi o pedido de ajuda para o abastecimento de oxigênio no Amazonas. O empréstimo de aviões cargueiros militares dos EUA e de remessa de oxigênio hospitalar não prosperou. Houve apelos diplomáticos em Brasília e Washington, além de um telefonema de Ernesto Araújo ao então secretário de Estado Mike Pompeo, já fora do cargo com a saída de Trump. Chegou primeiro o socorro liberado pela Venezuela, onde a empresa fornecedora White Martins localizou uma carga disponível. O regime do presidente Nicolás Maduro, com quem Bolsonaro não mantém relações, liberou o apoio, o que gerou um constrangimento ao Planalto.

A demissão de Ernesto Araújo tem um custo para o presidente. Ao desalojá-lo do Palácio Itamaraty, Bolsonaro corre risco de desapontar apoiadores radicais que veem no embaixador um dos últimos ministros olavistas da Esplanada. Ele é cada vez mais popular nesses grupos nas redes sociais e difunde discursos que caem no gosto da nova direita conservadora. A militância reclamou da demissão a contragosto do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Exonerado por disparar ameaças contra ministros do Supremo, ele ganhou uma saída honrosa ao ser indicado para cargo no Banco Mundial.

O chanceler deu palanque a blogueiros e youtubers bolsonaristas, que ganharam espaço e divulgação oficial por meio de seminários e debates promovidos pela Fundação Alexandre de Gusmão. “O legado do Barão (do Rio Branco, patrono da diplomacia) está bem guardado: soberania, segurança, grandeza da nação. Só estamos ameaçando o legado da política terceiro mundista, muito ‘pragmática’ em financiar tiranos e facilitar criminosos, obsequiosa ao multilateralismo antinacional, desdenhosa do povo brasileiro”, escreveu o chanceler, em recado há três dias.

Atritos com embaixador chinês

Araújo ficou marcado ainda por se indispor com o embaixador chinês, Yang Wanming, ao intervir em atritos criados por comentários entendidos como ofensivos do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente. Araújo não questionou Eduardo e repreendeu o chinês. Em textos, o ministro também classificou o ex-presidente Donald Trump como potencial “salvador” do Ocidente e usou o termo “comunavírus”, numa referência que ecoou as acusações de negligência de Pequim e especulações sem prova de que o vírus teria sido criado e ocultado pelo Partido Comunista Chinês.

A manutenção de Araújo, por outro lado, se torna mais cara com mudança na Casa Branca, onde é visto como “trumpista”. A divergência com o discurso de Biden é evidente. Enquanto o presidente norte-americano condenou a invasão do Capitólio por “terroristas domésticos”, como chamou extremistas incitados por Trump, o chanceler brasileiro lamentou as mortes de 6 de janeiro, mas escolheu outras palavras. Falou em “cidadãos de bem” e cogitou a hipótese de haver elementos “infiltrados”. Para ele, parte do povo americano se sentiu “agredida e traída pela classe política”.

O embaixador Todd Chapman, dos Estados Unidos, mudou o tom com a derrota de Trump e, num recado ao Palácio e ao Itamaraty, pediu “atenção às palavras” nas comunicações entre Bolsonaro e o gabinete democrata de Joe Biden. Com trânsito livre no governo brasileiro, ele também falou em “respeito” e pediu adesão à realidade. Questionado sobre a narrativa de fraude eleitoral nos EUA endossada por Bolsonaro, respondeu em conversa com jornalistas que não é correto espalhar informações falsas.

O chanceler tem promovido algumas moderações para ganhar sobrevida. Um exemplo foi a carta em tom diplomático enviada por Bolsonaro a Biden. Os americanos entenderam o tom da missiva como “construtivo”, mas cobram avanços concretos em questões de atrito, como a política do meio ambiente. Diplomatas ponderam que Araújo é profissional de carreira e, como tal, está acostumado a transições de governo, podendo moldar o discurso e se adaptar às circunstâncias políticas. Além disso, fez carreira ligado a temas de EUA, serviu no país e conhece a política de Washington.

Na última sexta-feira, Araújo disse ao SBT sentir-se feliz e tranquilo no cargo. “Abundam fake news de maneira impressionante em Brasília”, respondeu, quando indagado sobre sua demissão. Afirmou que Bolsonaro lhe dá segurança desde o primeiro dia no cargo e confia no seu trabalho. Aproveitou para se colocar como capaz de permanecer à frente do Itamaraty, dizendo ter “condições de implementar a política externa que o presidente quer”.

Míriam Leitão: O ministro dos conflitos exteriores

‘Alívio’ era a palavra que se ouvia ontem na Fiocruz pela notícia de que a Índia embarcará hoje para o Brasil o lote de dois milhões de doses. Também nesta sexta-feira a Anvisa deve liberar as 4,8 milhões de doses a mais da CoronaVac. Isso não apaga os erros do ministro Ernesto Araújo, que nos levou a uma situação surreal, em que a diplomacia bloqueia os canais, apesar de ela existir para limpar os caminhos. As agressões à China foram muitas, azedou o diálogo, e o preço a pagar por esse erro é em vidas humanas.

Até o ex-presidente Michel Temer se mobilizou ontem para falar com autoridades chinesas. O ministro da Saúde falou com o embaixador e depois disse que não havia problemas diplomáticos. Segundo ele, é a burocracia que explica a demora do envio do IFA. Ora, o embaixador não iria admitir que os problemas são “diplomáticos”. O pretexto é sempre outro. Evidentemente os expedientes burocráticos podem ser mais rápidos ou mais lentos dependendo do contexto.

O fato em si de estarem tantas autoridades tentando fazer diplomacia — Michel Temer, Hamilton Mourão, Tereza Cristina, Rodrigo Maia — é o atestado do colapso da diplomacia de Ernesto Araújo. Neste caso, a demissão dele seria até um passo óbvio. Se o ministro, em vez de fazer seu trabalho, cria impasses e conflitos que outros têm que resolver, não deveria ficar no cargo até por uma razão prática.

O Brasil está na seguinte situação: paga o custo de manter os salários de pessoas altamente qualificadas, e elas não podem exercer as habilidades para as quais foram treinadas no serviço público. Nenhum país perde da noite para o dia um ativo desses, que é ter um corpo de diplomatas eficientes, reconhecidos no mundo inteiro. E por que os bons diplomatas, e eles são inúmeros, não conseguem fazer seu trabalho? A gestão caótica e delirante de Ernesto Araújo não os deixa. Um embaixador, por exemplo, aguarda instruções para agir. Ernesto Araújo ou não dá instruções ou elas não têm lógica, nem ganho palpável para o Brasil. Porque o ministro vive em luta contra inimigos imaginários, como o “globalismo” e o “comunismo” que estariam ameaçando, como escreveu outro dia, os valores dos Estados Unidos.

O trabalho diplomático tem vários códigos. Uma embaixada não deixa uma autoridade ligar diretamente para o seu correspondente em outro país para ouvir um não. Para evitar constrangimentos, ela faz uma ação antecipada para sentir o terreno e desatar os nós antes que eles apareçam. O ministro Eduardo Pazuello ligou na primeira semana do ano para o ministro da Saúde da Índia pedindo o envio das doses compradas pela Fiocruz, e o indiano, que é diplomata de carreira, teve que avisar, delicadamente, que o Brasil precisava pagar antes, dado que o Serum é uma empresa privada. Depois veio o vexame de anunciar a ida do avião já adesivado sem combinar com os indianos. O amadorismo está em cada iniciativa, simplesmente porque existem regras do jogo diplomático que não são seguidas. Ernesto virou o ministro dos conflitos exteriores. E paralisa o corpo de funcionários do Itamaraty. Ontem finalmente anunciou-se a vinda.

A boa política externa antecipa-se aos problemas, como um xadrez bem jogado. E desde o começo desta pandemia estava claro que o Brasil precisaria se posicionar estrategicamente no mercado de compra de vacinas. Como contei na coluna “Diplomacia sem pé nem cabeça”, do dia nove, houve um episódio em que Araújo foi procurado pelo ministro das Relações Exteriores de um país grande desenvolvedor de vacinas, meses atrás. A conversa tinha um interesse comercial, mas o nosso ministro preferiu discorrer sobre o “globalismo da Organização Mundial da Saúde”. Nada foi adiante.

Quando Araújo escreveu uma sucessão de tuítes sobre o ataque ao Capitólio, praticamente endossando o movimento extremista, rasgando todo o manual da boa diplomacia e do bom senso, houve uma reação da Associação dos Diplomatas. Nas mensagens coletivas que trocaram por um aplicativo, um integrante da carreira escreveu que a defesa da Casa não pode ficar apenas sobre os ombros dos aposentados.

A chegada dos dois milhões de doses da vacina importadas pela Fiocruz da AstraZeneca da Índia é excelente, a liberação pela Anvisa do uso dos 4,8 milhões de doses do Butantan é outra boa notícia. O país terá a partir deste fim de semana mais 6,8 milhões de doses. Mas o fundamental agora é fabricar aqui, nos dois institutos, com os IFAs que virão da China. Quanto mais cedo, melhor.

Rogério F. Werneck: Compromisso com o erro

Governo agride a China enquanto o Brasil se tornou crucialmente dependente de insumos chineses para a fabricação de vacinas

Entre as incontáveis deficiências do governo, uma lhe tem sido fatal. Faltam-lhe mecanismos eficazes de correção de erros. Bolsonaro é capaz de persistir meses a fio em linhas de ação equivocadas, ao arrepio dos seus melhores interesses, sem que isso deflagre as correções requeridas no seu processo decisório.

O Brasil levou 38 dias para reconhecer a vitória de Joe Biden, sem que houvesse, em Brasília, uma boa alma capaz de demover o presidente de tamanho despropósito. E, mesmo assim, o Planalto não se deu por satisfeito. Há não mais que 15 dias, ao comentar a brutal invasão do Capitólio, Bolsonaro se permitiu voltar a insinuar que a eleição presidencial nos EUA fora fraudada.

Pouco depois de Trump ter sido banido do Twitter, do Facebook e do Instagram, Bolsonaro saiu do seu caminho para aconselhar seus milhões de seguidores a passar a usar aplicativo alternativo, mais tolerante com a proliferação de fake news e a pregação da violência, em linha com o que já vinham disseminando as piores hostes trumpistas.

Tudo indica que o governo continua completamente despreparado para a guinada que Joe Biden promoverá nas relações dos EUA com o resto do mundo. E que será atropelado pela súbita restauração do compromisso norte-americano com o multilateralismo, sobretudo pelo realinhamento da postura dos EUA quanto ao aquecimento global e ao controle ambiental de forma geral.

Bolsonaro continua aferrado aos delírios de seu ministro das Relações Exteriores. E certo de que poderá enfrentar o que está por vir com Ricardo Salles à frente do Ministério do Meio Ambiente. Ainda não há sinais críveis de que, nessas áreas, o Planalto esteja contemplando correção significativa de rumo.

Os segmentos mais lúcidos do agronegócio brasileiro têm agora razões redobradas para se alarmar com o discurso destrambelhado do governo sobre a preservação da Amazônia. Ao desgaste crescente que já vinha sendo observado com países da União Europeia, deverão se somar desavenças com o governo Biden, advindas de pressões da ala ambientalista do Partido Democrata, desta vez, alegremente reforçadas pelo velho lobby agrícola norte-americano. O que está em jogo é nada menos que o promissor projeto de expansão desimpedida das exportações agropecuárias brasileiras.

Já às voltas com um contencioso potencial preocupante com os EUA e a União Europeia, o governo continua propenso a abrir novos pontos de atrito com a China, país que já absorve um terço das nossas exportações e dá sinais cada vez mais claros de alinhamento com as preocupações ambientalistas do mundo desenvolvido. Excessos verbais do entorno familiar do presidente Bolsonaro têm sido fonte recorrente de agressões gratuitas à China. Tudo isso num momento em que o Brasil se tornou crucialmente dependente de insumos chineses para a fabricação de vacinas.

É um desvario a mais a marcar não só a política externa, como a obstinada inconsequência com que o governo tem conduzido o combate à pandemia e, ao que parece, conduzirá a campanha de vacinação.

O surgimento de vacinas contra a covid-19 abriu a Bolsonaro a oportunidade de compensar, ao menos em parte, os desatinos que, por longos meses, perpetrou no enfrentamento da pandemia. Era o momento de tentar dar a volta por cima e criar condições para que o governo federal assumisse a liderança que dele se esperava na coordenação do colossal esforço requerido para levar adiante uma campanha eficaz de vacinação, num país mais de 200 milhões de habitantes com as dimensões territoriais do Brasil.

Mais uma vez, contudo, faltou a Bolsonaro a estatura requerida para promover a mudança de rumo requerida. Como já vinha fazendo no combate à pandemia, o presidente preferiu insistir no discurso negacionista e obscurantista e fazer da vacinação mais um palco para a pequena política, marcada por atritos tolos com os governos subnacionais. Tampouco há, nessa área, sinais de correção de erros. Bolsonaro continua apegado ao patético pau-mandado a quem, há oito meses, entregou o Ministério da Saúde.

*Economista, doutor pela Universidade Harvard, é professor titular do Departamento de economia da PUC-Rio

Luiz Carlos Azedo: O vento das mudanças

Ao mesmo tempo em que complicou a vida de Bolsonaro, a vitória de Biden deu gás para a oposição, que aposta no impeachment, principalmente depois do colapso da Saúde no Amazonas

Caiu a ficha no Palácio do Planalto de que o vento mudou de rumo, com a posse do presidente Joe Biden, ontem, já anunciando mudanças fundamentais na política externa norte-americana e a volta da Casa Branca ao eixo da democracia e do “sonho americano”. Rapidinho, o presidente Jair Bolsonaro enviou uma longa carta ao presidente dos Estados Unidos, sugerindo o seu próprio reposicionamento em relação ao democrata, para manter a parceria estratégica, enquanto o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em videoconferência — a reboque do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ)—, pedia ao embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, para interceder em favor da liberação dos insumos de que precisamos para produzir as vacinas contra a covid-19. Nada como um dia atrás do outro.

A mudança na política externa dos Estados Unidos não acabou com a soberba no Itamaraty. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Forster, por exemplo, ao comentar a troca de ocupantes da Casa Branca, disse que Biden precisa entender a mudança que houve no Brasil com a eleição de Bolsonaro, um país muito diferente daquele que conhecera quando era vice-presidente de Barack Obama. Ora, o novo presidente dos Estados Unidos sabe muito bem o que aconteceu, pois conhece o nosso país. Bolsonaro, o tempo todo, foi uma espécie de espelho de Donald Trump.

Ao mesmo tempo em que complicou a vida de Bolsonaro, a vitória de Biden deu gás para a oposição, que resolveu apostar no impeachment do presidente brasileiro, principalmente depois do colapso do Sistema Único de Saúde (SUS) no Amazonas. Os partidos de esquerda estão convocando carreatas para o próximo sábado, com o objetivo de protestar contra o governo, devido à falta de vacinas. A crise sanitária agravou-se com a segunda onda da pandemia do novo coronavírus, e Bolsonaro está sendo responsabilizado por causa de seu reiterado negacionismo, em relação à gravidade da doença, à importância do uso de máscaras e do distanciamento social, além da necessidade de vacinação em massa da população.

Chapa quente

Os mesmos movimentos cívicos que embalaram a campanha do impeachment da presidente Dilma Rousseff — MBL, Vem pra Rua, Agora, Acontece etc — também começam a se mobilizar nas redes sociais e a convocar manifestações contra o governo. Os humores da sociedade estão mudando, conforme demonstram as pesquisas de opinião, mas isso não significa que a oposição tenha força suficiente para viabilizar o impeachment. A pandemia tira o povo das ruas, e o Congresso dá sinais de que os aliados de Bolsonaro vão levar a melhor na disputa pelas Mesas da Câmara e do Senado. Enquanto a oposição tenta promover uma “guerra de movimento”, Bolsonaro procura avançar na “guerra de posições”, movendo mundos e fundos, isto é, cargos e verbas, para eleger Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG) às presidências da Câmara e do Senado, respectivamente. Caso tenha êxito, o seu impeachment, dificilmente, descerá do telhado.

Docemente constrangido, o vice-presidente Hamilton Mourão ataca a oposição — “deixem o Bolsonaro trabalhar, pô”—, ao mesmo tempo em que não perde uma oportunidade para marcar uma posição diferenciada em relação ao meio ambiente, à vacina e a outros temas nos quais o presidente da República vai na contramão da opinião pública. É um jogo muito sutil, porque o general lida com a desconfiança do clã Bolsonaro desde quando estourou o escândalo das rachadinhas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PR-RJ) e a primeira-dama Michele Bolsonaro, que receberam dinheiro do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz. Militares descontentes veem em Mourão uma alternativa, caso o governo Bolsonaro leve o país ao desastre.

No xadrez da “guerra de posições”, depois da definição do Congresso, Bolsonaro deverá mover mais uma peça: a indicação do substituto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello, que se aposentará em 12 de julho. As articulações para a vaga já estão em curso. O candidato mais ativo é o procurador-geral da República, Augusto Aras. Na terça-feira, a propósito das representações da oposição contra Bolsonaro, por causa da crise sanitária, Aras soltou uma nota estranhíssima, falando que a calamidade pública era a antessala do “estado de defesa”, sabidamente uma situação que confere poderes extraordinários ao presidente da República. A nota gerou perplexidade e críticas públicas de seis subprocuradores-gerais da República, ou seja, da maioria do Conselho Superior do Ministério Público.

Luiz Carlos Azedo: Colapso da diplomacia

Não existe assimetria entre política externa e política de governo propriamente dita. O colapso de uma, inevitavelmente, levará a outra de roldão, a não ser que haja um grande ajuste

A posse do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, hoje, representa o colapso da política externa do presidente Jair Bolsonaro, sem mais nem menos. Seu apoio escancarado não somente à reeleição de Donald Trump, mas também às denúncias de fraude eleitoral na eleição do democrata, bem como aos protestos dos republicanos — que culminaram com a invasão do Capitólio — levou as relações entre o Brasil e os Estados Unidos ao seu pior momento desde o governo Geisel, durante o regime militar. Entramos num processo parecido com aquele momento, marcado pela celebração do acordo nuclear com a Alemanha, pelo presidente Ernesto Geisel, que rompeu um velho acordo militar com Estados Unidos, em 1975.

Em março 1978, quando o presidente democrata Jimmy Carter esteve no Brasil, foi recebido friamente por Geisel, embora a visita, de iniciativa da Casa Branca, fosse uma tentativa de melhorar as relações. Entretanto, não houve como deixar fora da pauta do encontro a questão dos direitos humanos. Denúncias de sequestros, torturas e assassinatos de oposicionistas nos quartéis e aparelhos clandestinos dos serviços de inteligência do regime, devidamente circunstanciadas, foram entregues à primeira-dama Rosalyn Carter, estressando ainda mais as relações.

Na época do estresse com os Estados Unidos, Geisel ainda encarnava um projeto nacional-desenvolvimentista, que contava com certo apoio na sociedade, apesar de o regime vir a ser derrotado fragorosamente nas urnas, em novembro do mesmo ano. Agora, não existe projeto nacional algum. Ideologicamente, Bolsonaro se aliou de forma incondicional ao presidente Donald Trump, que, agora, deixa o governo, depois da sua frustrada tentativa de impedir a posse de Biden, numa inopinada e brutal ação golpista, amplamente repudiada pelo Congresso e a Justiça dos Estados Unidos. Como se dizia antigamente, Bolsonaro pegou o bonde errado.

O fracasso da política externa de Bolsonaro é ainda mais grave porque o presidente brasileiro, ao se aliar a Trump, entrou em rota de colisão com a União Europeia, por causa da questão ambiental, e com a China, nosso principal parceiro, devido à guerra comercial entre os dois países. Até mesmo com a Índia e a África do Sul, que são nossos parceiros no Brics, Bolsonaro desgastou as relações diplomáticas, ao votar contra a quebra de patentes de produtos farmacêuticos na Organização Mundial de Comércio (OMC). Agora, o Brasil depende da importação de insumos farmacêuticos e vacinas desses países, que têm seus próprios interesses geopolíticos e nenhuma boa vontade com Bolsonaro.

Reflexos internos

Grande produtor de commodities de minérios e de alimentos, o Brasil tem um lugar cativo na divisão internacional do trabalho que nos garante certa importância na política internacional, mas a nossa atual política externa trabalha na direção de anular essa vantagem estratégica. O resultado são dificuldades em questões nas quais, tradicionalmente, nossa diplomacia contaria com a boa vontade dos parceiros, por seu pragmatismo e habilidade nas negociações multilaterais. Acontece que o multilateralismo e o globalismo viraram palavrão no gabinete do chanceler Ernesto Araújo.

Como se sabe, não existe assimetria entre política externa e política de governo propriamente dita. O colapso de uma, inevitavelmente, levará a outra de roldão, a não ser que haja um grande ajuste, o que não está sendo sinalizado pelo Palácio do Planalto. Uma pandemia é o tipo de problema cuja solução exige certo nível de governança global e boa vontade entre os parceiros internacionais, além do esforço próprio e local. No caso da covid-19, pela primeira vez, nossa diplomacia virou problema em vez de solução. O resultado é que estamos tendo dificuldades, por exemplo, para obtenção de insumos farmacêuticos necessários à produção de vacinas tanto pelo Instituto Butantan (CoronaVac) quanto pela Fiocruz (AstraZeneca-Oxford), agravadas pelos erros do Ministério da Saúde na gestão da crise sanitária e negociações para comprar as vacinas.

A crise sanitária provocou uma crise econômica, cuja superação depende da vacinação em massa da população e não do “tratamento precoce” preconizado pelo presidente Jair Bolsonaro. Mesmo que a pandemia venha a ser contida — estamos numa segunda onda, com escassez de vacinas —, é preciso que medidas econômicas sejam adotadas para gerenciar o deficit fiscal, decorrente das medidas emergenciais adotadas durante a pandemia. Há que se ter, também, um programa de reformas que ajude a recuperação das atividades econômicas. Ocorre que o ministro da Economia, Paulo Guedes, vive numa eterna fuga pra frente, na qual essas medidas dependem sempre de um fato político novo. Desta vez, são as eleições das Mesas da Câmara e do Senado, nas quais o Palácio do Planalto aposta todas as fichas.

Luiz Carlos Azedo: Como perder a guerra

Tanto a produção da vacina do Butantan quanto a da Fiocruz precisam de insumos importados da China, dos quais somos tão dependentes como os chineses da nossa soja

Há derrotas por antecipação. Geralmente, como já disse, ocorrem quando se comete um erro de conceito estratégico. A partir daí, os planejamentos tático e operacional são desastres sucessivos. Em tese, oficiais superiores são treinados para serem bons estrategistas. O marechal Castelo Branco, por exemplo, conquistou essa fama nos campos da Itália, na II Guerra Mundial, ao elaborar o bem-sucedido plano da tomada de Monte Castelo, que veio a ser uma das glórias de nossos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira (FEB). Não é o caso do general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, apesar da fama de craque em logística.

O primeiro erro de conceito de Pazuello é considerar a pandemia uma guerra. Como figura de linguagem, ainda se pode dar um desconto; como conceito de política sanitária, porém, leva a conclusões equivocadas. Logo no começo da pandemia, o sanitarista Luiz Antônio Santini, médico e ex-diretor do Inca, publicou um artigo no site do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz chamando atenção para isso: “A metáfora da guerra, embora frequente, não é adequada para abordar os desafios da saúde, até porque, por definição, uma guerra visa derrotar um inimigo e, para isso, vai requerer a mobilização de recursos das mais variadas naturezas que, em geral, levam a uma brutal desorganização econômica e social do país. Essa visão belicosa, no caso de uma pandemia, além de limitar, é seguramente ineficiente”.

Segundo o sanitarista, uma pandemia não representa um ataque inesperado de um agente inimigo da humanidade, como a tese da guerra sugere. “O processo de mutação dos vírus é uma atividade constante na natureza e o que faz com que esse vírus mutante alcance a população, sem proteção imunológica, são, além das mudanças na biologia do vírus, mudanças ambientais, no modo de vida das populações humanas, nas condições econômicas e sociais. Muito além, portanto, de um ataque insidioso provocado por um agente do mal a ser eliminado.” Muito provavelmente, o que está acontecendo em Manaus, e pode se repetir em outras cidades, é consequência de uma mutação genética do vírus da covid-19, que fez com que a doença se propagasse mais rapidamente e a subestimação da importância do distanciamento social e outros cuidados, como uso de máscaras.

A pandemia não é culpa de Pazuello, mas um fenômeno da natureza. Entretanto, deveria ter sido mitigada pelo Ministério da Saúde, enquanto a ciência busca respostas com vacinas, medicamentos, mais conhecimentos e tecnologias. O problema é que Pazuello não foi nomeado para o cargo de ministro da Saúde por seus conhecimentos em saúde pública, mas porque obedece cegamente ao presidente Jair Bolsonaro, um capitão que pauta sua atuação na Presidência pelo improviso e, no caso da pandemia, pelo negacionismo.

Aposta errada

Por ordem de Bolsonaro, Pazuello apostou no “tratamento precoce” à base de um coquetel cuja eficiência é contestada pelos epidemiologistas. No caso de Manaus, segundo depoimentos de intensivistas, a maioria dos mortos havia tomado hidroxicloroquina, azitromicina, zinco e vitamina D, além da ivermectina. O general foi a Manaus recomendar esse tratamento alternativo em massa, na expectativa de que isso contivesse a pandemia, em vez de dar a devida importância à escalada da doença, que provocou o colapso dos hospitais, a começar pela falta de oxigênio. Pesaram na sua avaliação a sua autossuficiência e ignorância em matéria de saúde pública.

A mentalidade bélica também cobra um preço na questão das vacinas. O tempo todo o governador de São Paulo, João Doria, foi tratado como inimigo por Bolsonaro, que demitiu Henrique Mandetta por ciúmes. O ex-ministro havia alcançado grande popularidade, ao liderar a luta contra a pandemia, e havia se encontrado com o governador paulista para discutir a colaboração entre os governos federal e estadual no enfrentamento da crise sanitária. À época, Bolsonaro considerava a covid-19 uma “gripezinha”, sabotava o distanciamento social e desacreditava a vacina, que ainda se recusa a tomar, com argumento de que foi imunizado pela doença, embora os casos de reinfecção estejam aumentando.

O resultado todo mundo sabe. A vacina do Butantan (CoronaVac) é a única disponível até agora. O governador João Doria começou a campanha de vacinação no domingo. Pazuello corre contra o prejuízo. As vacinas disponíveis — 6 milhões de doses, equivalentes à vacinação de 3 milhões de pessoas, a maioria profissionais de saúde — são insuficientes para imunizar a população. Além disso, tanto a produção da vacina do Butantan quanto a da Fiocruz precisam de insumos importados da China, dos quais somos tão dependentes como os chineses da nossa soja. Outro erro estratégico de Bolsonaro, nesta pandemia, foi falar mal da China. Pode nos custar muito mais caro do que se imagina.

El País: Vacinas trazem alento ao Brasil em dia de redenção para a ciência e revés político para Bolsonaro

Aprovação de uso emergencial de imunizantes pela Anvisa coroa triunfo simbólico dos cientistas sobre negacionismo, mas vacinação ainda tem obstáculos logísticos e políticos pela frente

Breiller Pires e Carla Jiménez, El País

A decisão da Anvisa, que, neste domingo, aprovou por unanimidade o uso emergencial das vacinas de Oxford e AstraZeneca no Brasil, é celebrada não apenas como um alento diante do recrudescimento da pandemia de coronavírus, mas também como uma vitória do aparato científico sobre o negacionismo e os discursos antivacinas que ecoam até mesmo no Governo federal. Decisiva para o desenvolvimento dos imunizantes contra a covid-19, a ciência foi aclamada, sobretudo, nas análises técnicas e justificativas de votos favoráveis ao aval para o início da vacinação em território brasileiro.

“No nosso vocabulário, não há espaço para negação da ciência nem para a politização das vacinas. Verdadeiramente, não há”, disse Alex Machado Campos, ex-chefe de gabinete de Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde, ao proferir o voto que decretou maioria para a aprovação das vacinas. Antes, o diretor da Anvisa elogiou o rigor científico do parecer conduzido pela relatora Meiruze Freitas, que, ao esmiuçar seu relatório, cobrou que autoridades e governos sensibilizem a população sobre a importância de se vacinar. “A vacinação contra a covid-19 ajudará na proteção individual e coletiva. Uma vacina só é eficaz se as pessoas estiverem dispostas a tomá-la”, discursou. Ela ainda criticou a prescrição de medicamentos sem comprovação científica.

Durante a apresentação técnica da análise das vacinas, o gerente geral de Medicamentos e Produtos Biológicos, Gustavo Mendes, destacou que o panorama de “muita tensão pela falta de insumos necessários para o enfrentamento da doença” no Brasil justifica a autorização para o início de aplicação dos imunizantes. Ao longo da reunião, a Anvisa deixou claro que um dos motivos que embasaram a decisão de liberar o uso emergencial é a “ausência de alternativas terapêuticas” para o vírus, contrapondo a tese de “tratamento precoce” —sem comprovação científica— defendida pelo Governo Bolsonaro.

Miguel Nicolelis, colunista do EL PAÍS e coordenador do projeto Mandacaru, um coletivo de pesquisadores voluntários no combate à pandemia, encara a aprovação em caráter de emergência das vacinas no Brasil como um marco para a ciência global. “É um ponto de partida muito importante, uma vitória da ciência em termos gerais”, diz o neurocientista. “Presenciamos uma ampla colaboração entre a ciência chinesa, que desenvolveu a tecnologia das vacinas com uma agilidade sem precedentes, e a ciência brasileira. Se Butantan e Fiocruz não tivessem sido capacitados ao longo de décadas, não viveríamos esse momento. É uma prova de sucesso do método de colaboração científica sem fronteiras, e de que as instituições de Estado devem ser sempre apoiadas, independentemente de quem governa o país.”

Nas redes sociais, a autorização da Anvisa também foi comemorada sob ares triunfais pela comunidade científica. “Estamos vendo a história ser escrita e transparência é fundamental. Assim como critérios técnicos”, escreveu o pesquisador Atila Iamarino ao elogiar a exposição minuciosa da agência reguladora. “Nós temos a solução que a ciência nos trouxe: vacinas seguras e eficazes.” Segunda pessoa a ser vacinada no Brasil, logo após a enfermeira Mônica Calazans, o também enfermeiro Wilson Paes de Pádua, 57, exaltou o trabalho científico por trás da batalha contra o coronavírus. “Nós temos de lutar pela vacina, lutar pela ciência, para melhorar a saúde e sair dessa pandemia. Eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte desse momento histórico.”

Em São Paulo, o governador João Doria (PSDB) acompanhou a reunião da Anvisa ao lado de uma comissão científica, congregando, segundo ele, “alguns dos mais renomados cientistas do país”. Assim que foi anunciada a aprovação, Doria publicou um vídeo para comemorar o início da imunização de profissionais da saúde no Estado. “Dia histórico para ciência brasileira”, afirmou o governador. “A vacina do Butantan é uma vitória da ciência. Vitória da vida. Vitória do Brasil.” Para ele, particularmente, uma vitória política sobre o presidente Jair Bolsonaro, com quem passou a travar corrida para exibir a primeira foto de uma pessoa vacinada no país.

O baque do espetáculo midiático protagonizado por Doria, que chegou ao fim do dia com mais de 100 pessoas imunizadas em São Paulo, foi rapidamente acusado pelo Governo. Enquanto o governador paulista posava para as câmeras com a enfermeira Mônica Calazans, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, abria uma coletiva de imprensa irritado com o que qualificou como “jogada de marketing” do rival de Bolsonaro. “Nós poderíamos iniciar a primeira dose em uma pessoa hoje mesmo, num ato simbólico. Em respeito a todos os governadores, não faremos isso. Não podemos desprezar a lealdade federativa”, disse o ministro.

Pazuello ainda fez uma espécie de desabafo, em que cobrou do Instituto Butantan, ligado ao Governo de São Paulo, exclusividade sobre as 6 milhões de doses atualmente disponíveis da Coronavac. Para o ministro, a aplicação de doses neste domingo “está em desacordo com a lei” e acusou “movimentos políticos e eleitoreiros” de capitalizarem com a pandemia. “Ouço calado, o tempo todo, a politização da vacina. A produção do Butantan, por exemplo, foi bancada com recursos do Ministério da Saúde.” Doria, por sua vez, rebateu o ministro, afirmando que não houve investimento da pasta nem nos testes nem na fabricação da Coronavac. “Não há um centavo do Governo Federal na produção da vacina”.

De acordo com o Ministério da Saúde, a distribuição proporcional das vacinas aos Estados começará a partir das 7h desta segunda-feira, e a data inicial da vacinação segue mantida para quarta, 20 de janeiro, apesar do atraso na remessa de 2 milhões de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca e do embate político com São Paulo pelo estoque de 6 milhões da Coronavac. Por enquanto, Doria só assegura o envio de 4,7 milhões de doses, pois 1,3 milhão ficam em São Paulo. O governador dedicou grande parte do tempo de coletiva de imprensa para criticar o Governo Bolsonaro e identificá-lo como afeito à morte, uma característica cruel em plena pandemia.

Pazuello, por sua vez, também fará seu ‘marketing’ num ato simbólico às 7 da manhã em Guarulhos, na grande São Paulo, para marcar a distribuição das doses da Coronavac. O ministro espera que, até o fim da semana, a Índia libere o lote retido dos insumos produzidos pelo Serum Institute. O Ministério da Saúde não detalhou como pretende distribuir o percentual de cada Estado nem como será a logística de entrega das vacinas. A única sinalização do Governo é de que o Ministério da Defesa auxiliará o transporte por via aérea.

Ainda na entrevista coletiva, o ministro Eduardo Pazuello afirmou que a China não tem dado celeridade aos trâmites burocráticos para fornecimento de matéria-prima das vacinas ao Brasil. Remessas de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), necessário para a produção tanto do imunizante de Oxford quanto da Coronavac, ainda não chegaram à Fiocruz. Segundo o ministro, o ministério está mapeando essas “resistências” para avançar na produção.O ministro só esqueceu que o Governo Bolsonaro, os filhos do presidente e seus seguidores, tem se notabilizado por ataques à China, inclusive com deboches ao composto desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, pejorativamente chamado de “vachina” pela tropa de choque bolsonarista.

Neste domingo, o esforço de bolsonaristas em assumir a paternidade do imunizante era escancarado. “Governo Bolsonaro bancou a vacina do Butantã!”, escreveu em letras maiúsculas o senador Flavio Bolsonaro, filho do mandatário. Uma ironia aos brasileiros que viram seu pai questionar até os efeitos nos sistema imunológico de quem tomasse a Coronavac, incluindo virar “jacaré”.

Para além da vitória de Doria neste domingo, a guerra pública entre ele e Bolsonaro até mesmo durante o dia de uma boa notícia nacional deixa claro que o caminho para a vacinação tem percalços políticos pela frente. O tucano anunciou que enviaria diretamente 50.000 doses da Coronavac a Manaus por não confiar no ministério numa provocação explícita. As frases causam desconforto em quem conhece as engrenagens da saúde pública por entender que não há benefício numa relação tensa entre um Estado que vai responder pela produção de vacinas e o governo federal.

Em que pesem as barreiras políticas e logísticas para a distribuição dos lotes, a vacinação em massa da população brasileira tem pela frente processos ainda mais complexos que a autorização de uso emergencial. Vacinas como a de Oxford e a Coronavac ainda precisam requisitar a aprovação definitiva na Anvisa, algo que não ocorrerá de imediato, já que a agência reguladora informou que há pendências de documentação para a manutenção do aval provisório votado neste domingo. Por outro lado, o país observa um crescimento alarmante dos números de casos e mortes por coronavírus em todas as regiões.

Para Nicolelis, a aprovação das vacinas não pode gerar a ilusão de que o Brasil está próximo de superar a pandemia. “A decisão da Anvisa é uma vitória a ser celebrada, mas existem ações em paralelo que precisam ser tomadas imediatamente”, afirma o cientista, que defende que o país deveria adotar um lockdown nacional, de duas ou três semanas, para frear a onda de novas infecções e ganhar tempo para a imunização gradual, citando o drama vivido pelo Reino Unido —onde a vacinação começou em dezembro, mas o número de contágio ainda não desacelerou de maneira significativa. “O impacto desse avanço sincronizado do vírus pelo Brasil tende a ser pior que o da primeira onda. A vacina vai demorar meses para fazer efeito por aqui e neste momento, temos um percentual mínimo de doses. É hora de reimplementar as medidas restritivas. Não podemos abandonar o barco enquanto a vacina está longe de contemplar a maioria da população.”

MAIS INFORMAÇÕES

- Anvisa autoriza o uso emergencial das vacinas Coronavac e de Oxford

- Enfermeira é a primeira vacinada no Brasil, e ministério anuncia campanha na quarta

- “Aqui em Manaus não é segunda onda, é o tsunami inteiro. Não deixem isso acontecer no resto do país”

Rubens Barbosa: Amazonas e 5G

O Brasil está na incômoda posição de ter-se colocado entre os EUA e a China

Cada vez mais, todos os países terão de lidar com os impactos na sua economia de decisões tomadas no exterior e sobre as quais não têm influência. Novas prioridades globais, como a preocupação com o meio ambiente, a mudança de clima e a desigualdade social, terão influência nas políticas internas dos países.

Incertezas e desafios internos e externos serão, assim, a realidade para o Brasil em 2021. Além das políticas e reformas estruturais, duas questões serão cruciais para definir projeções mais positivas de crescimento econômico do País na década que se inicia: a ratificação do acordo do Mercosul com a União Europeia (UE) e a decisão sobre a implantação da tecnologia 5G.

A assinatura do acordo de livre-comércio com a UE, bem assim sua ratificação ficarão na dependência da percepção externa sobre o cumprimento pelo Brasil dos compromissos assumidos nos acordos de meio ambiente e mudança de clima assinados desde 1992 e sobre a fiscalização e a repressão de ilícitos no desmatamento, nas queimadas e no garimpo na Amazônia. Mais recentemente, a UE comunicou aos países-membros do Mercosul, como condição para levar adiante o acordo, sua intenção de assinar uma declaração conjunta anexada ao acordo definindo compromissos ambientais e sociais dos dois blocos para reforçar a confiança dos países europeus na posição do Mercosul, em especial do Brasil, acerca da Amazônia.

Em 2021 deverá haver duas importantes reuniões relacionadas ao Acordo de Paris, sobre mudança de clima em Glasgow, na Escócia, e sobre biodiversidade, na China, o que abre oportunidades para o Brasil mostrar os avanços no que se refere à Amazônia. Argentina no primeiro semestre e Brasil no segundo terão de atuar fortemente junto às lideranças políticas e os Parlamentos para fazer o acordo ser assinado e ratificado.

No tocante à tecnologia 5G, o Brasil está na incômoda posição de ter-se colocado entre os EUA e a China na crescente confrontação estratégica das duas maiores economias do mundo e seus dois maiores parceiros comerciais. A disputa das duas superpotências pela hegemonia econômica, comercial e tecnológica global continuará pelas próximas décadas e ganhará novas características a partir deste mês de janeiro, com o governo Biden.

Como a confrontação não tem as mesmas características ideológica e bélica da disputa entre EUA e União Soviética, a importância da parceria comercial com a China para muitos países fez a UE concluir as negociações de significativo acordo de investimento com Beijing, na contramão do que propõem os EUA. Sem tomar partido de um lado ou de outro no tocante à definição da tecnologia 5G, mais da metade das maiores economias globais já adotaram a tecnologia chinesa, enquanto há ainda um número elevado de países desse grupo sem decisão formada sobre o assunto. A Alemanha chegou até a passar no Parlamento uma lei de segurança de redes que permite o uso da tecnologia da Huawei em redes 5G em troca de garantias da empresa chinesa sobre a proteção de informações em seus equipamentos.

Para o Brasil a tecnologia 5G será importante, especialmente para permitir a modernização da indústria, cujo desenvolvimento ficou afetado pelas dificuldades econômicas internas e pela perda da competitividade. Apenas 10% da indústria brasileira pode ser considerada no estágio da quarta revolução industrial (4.0). As redes particulares propiciadas pela 5G facilitarão o processo de recuperação e atualização da indústria local, com benefício para a economia, o emprego e as exportações nacionais.

O atual governo terá a responsabilidade de adotar medidas que sejam vistas como adequadas e com resultados concretos na política ambiental e de mudança de clima para permitir a ratificação do acordo de livre-comércio com a UE. Caso contrário, a crescente demanda dos governos e, agora, também do setor privado, em especial grandes companhias e instituições financeiras, e dos consumidores sobre a preservação da Amazônia acarretará medidas contrárias aos interesses nacionais – restrições às exportações, boicotes a produtos brasileiros e prejuízos pela suspensão de financiamento de projetos de interesse do governo. Uma decisão baseada em considerações ideológicas e geopolíticas, no caso do 5G, terá consequências nefastas para o País em médio prazo, pelo atraso de dois a três anos na utilização de uma tecnologia que vai revolucionar o mundo e pelo custo de milhões de dólares que a mudança da infraestrutura existente acarretaria para as empresas de telecomunicação e para os consumidores.

Não levar em conta essas realidades será afetar as perspectivas de desenvolvimento econômico, de reindustrialização do País e de avanços na inovação e na tecnologia, agravando ainda mais as condições sociais domésticas e dificultando uma posição relevante do Brasil no mundo, o que deveria ser de nosso interesse.

A invasão insurrecional do Congresso em Washington deverá ter forte impacto na política interna de países onde o nacional-populismo pode ameaçar as instituições, pondo em risco a democracia. A política ambiental de Joe Biden deverá ter consequências concretas no Brasil.

PRESIDENTE DO IRICE