China

BBC Brasil: 70 anos da República Popular da China - Quão comunista ainda é a segunda maior economia do mundo

Há 70 anos, o Partido Comunista assumiu o poder na China, encerrando uma longa guerra civil, e seu líder, Mao Tsé-tung, anunciou o nascimento de uma nova nação: a República Popular da China.

Nesse período, o país passou por grandes mudanças. Mao implementou políticas marxistas, mas, diferentemente do comunismo soviético, centrado na classe trabalhadora industrial, a revolução maoísta se baseou nos camponeses.

O objetivo do líder chinês era industrializar o país e transformar a tradicional economia agrária. Para isso, criou grupos de trabalho e fazendas coletivas, proibindo a agricultura particular e a propriedade privada.

A coletivização e a centralização da economia transformaram a sociedade.

- Como a China passou de país pobre e rural a potência mundial em 4 décadas

- Os jovens de Hong Kong que prometem ofuscar a celebração dos 70 anos da Revolução Comunista da China

Mas o Grande Salto para Frente — como Mao chamou seu processo de industrialização — também causou uma insuficiência alimentar muito séria e a fome matou de 20 a 45 milhões de pessoas entre 1958 e 1962, segundo diferentes fontes.

Mao aprofundou suas políticas comunistas e lançou, em meados dos anos 60, outro projeto controverso: a Revolução Cultural, uma campanha contra partidários do capitalismo na China sob o pretexto — apontam os historiadores — de eliminar seus inimigos políticos dentro do Partido Comunista Chinês.

Apesar disso, um forte culto à personalidade transformou Mao em uma espécie de divindade nacional.

A imagem dele ainda está muito presente no cotidiano do país asiático. No entanto, a República Popular da China é muito diferente daquela concebida pelo autointitulado "Grande Timoneiro".

A China hoje

Sete décadas após sua fundação como o maior país comunista do mundo, a nação asiática caminha, segundo alguns analistas, para se tornar a principal potência econômica do planeta.

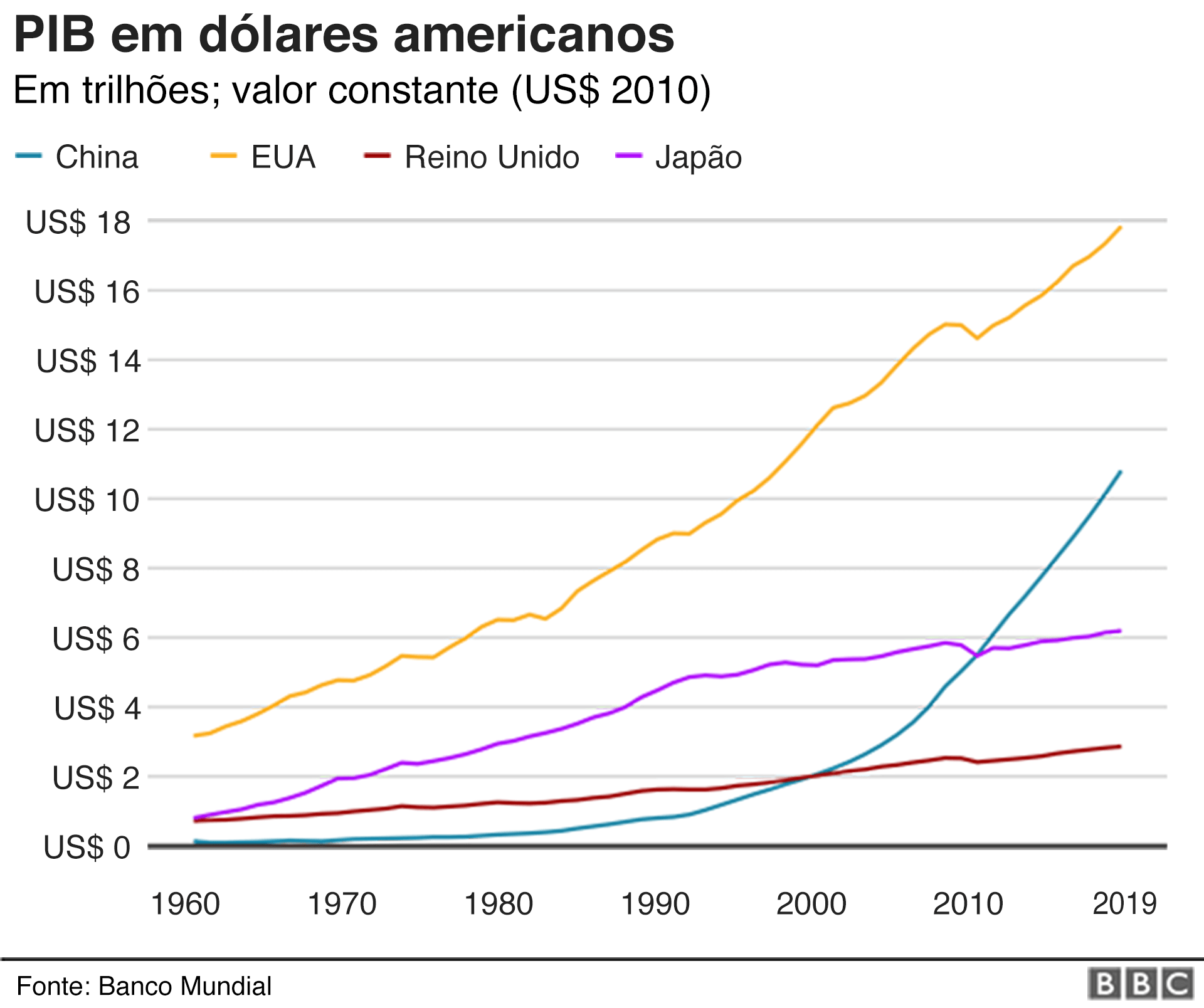

O PIB chinês é superado apenas pelo dos Estados Unidos. No entanto, em termos de paridade do poder de compra (PPP), já é o país mais rico do mundo.

A China também possui o setor bancário mais rico e a instituição com o maior total de ativos: o Banco Industrial e Comercial da China (ICBC).

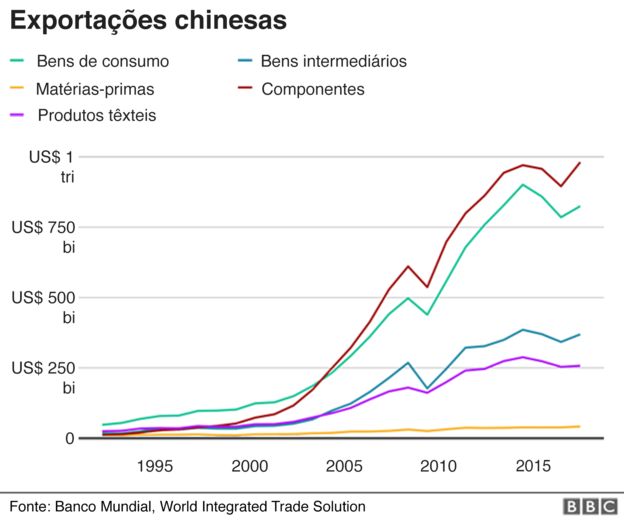

E é o principal gigante comercial: produz e exporta mais que qualquer outro país, com 119 empresas na lista das 500 maiores do mundo, segundo a lista de 2019 da revista Fortune.

Tudo isso foi possível devido a mudanças introduzidas desde 1978, dois anos após a morte de Mao, por Deng Xiaoping, que promoveu um programa econômico que ficou conhecido como "reforma e abertura".

Deng fez o oposto da proposta de Mao: liberalizou a economia, permitindo o ressurgimento do setor privado e o poder descentralizado, deixando a tomada de decisão nas mãos das autoridades locais.

Ele também passou a dar aos agricultores maiores liberdades para que pudessem administrar as terras que cultivavam e vender os produtos que colhiam.

Também promoveu uma abertura ao exterior: ele viajou para os EUA e selou laços com Washington, após o histórico primeiro passo que Richard Nixon deu ao visitar a China nos últimos anos de Mao, em plena Guerra Fria.

Deng Xiaoping firmou um acordo histórico com Jimmy Carter, então presidente dos EUA, em 1979

Assim começaram os contatos comerciais entre a República Popular da China e o Ocidente, abrindo espaço para a entrada no mercado chinês de investimentos estrangeiros e multinacionais icônicas do capitalismo, como Coca-Cola, Boeing e McDonald's.

'Socialismo com características chinesas'

O modelo econômico introduzido por Deng, baseado em uma economia de mercado, foi chamado de "socialismo com características chinesas".

A fórmula foi bem-sucedida e permitiu à China começar a crescer, de forma sustentável, em níveis recordes, por três décadas.

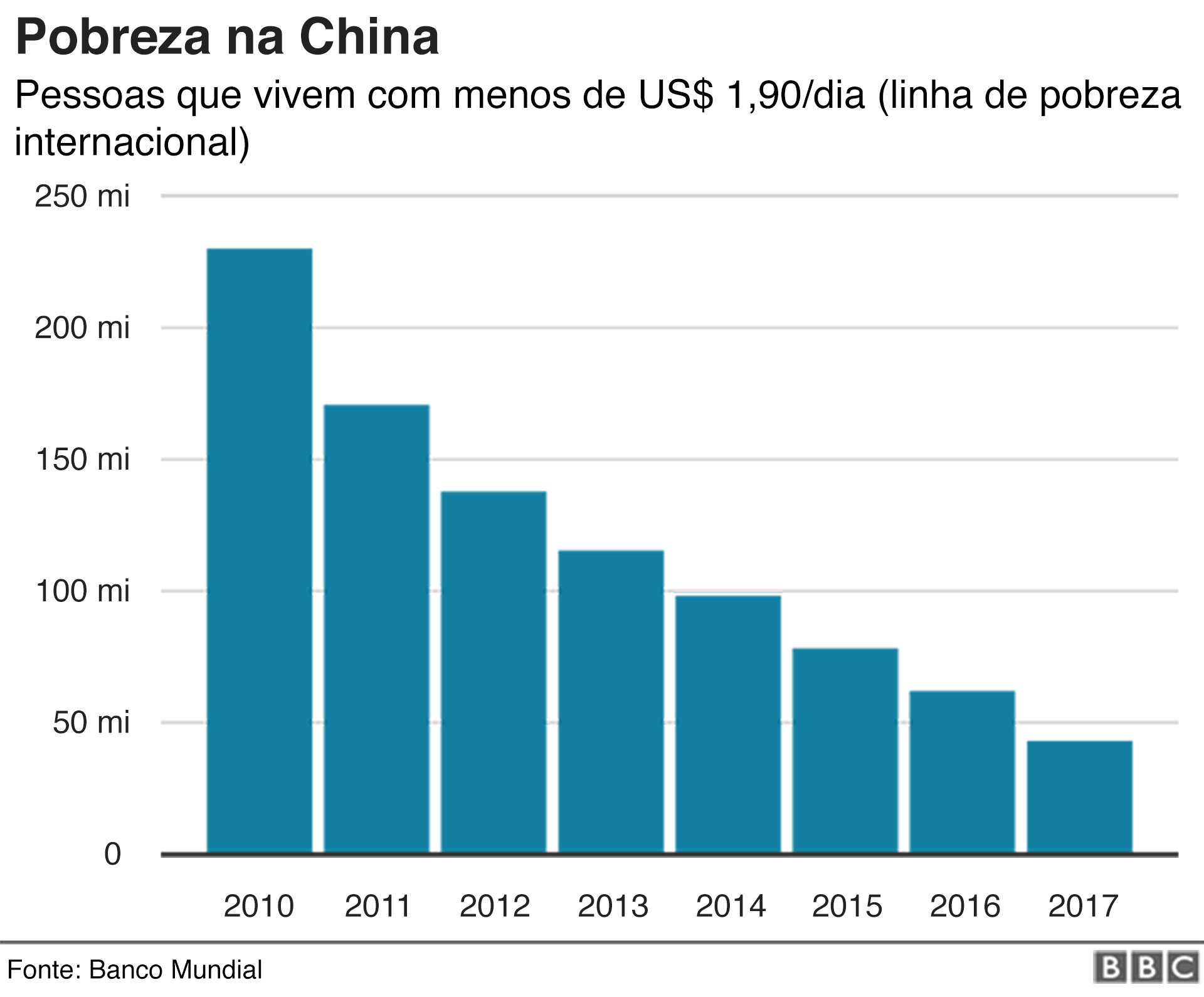

O Banco Mundial estima que mais de 850 milhões de chineses saíram da pobreza graças às reformas, como parte de um desenvolvimento sem precedentes.

Os líderes posteriores — Jiang Zemin, Hu Jintao e o atual presidente do país, Xi Jinping — mantiveram os planos de reforma e abertura.

A China se modernizou e hoje não apenas domina a fabricação de roupas, têxteis e eletrodomésticos. É também um gigante tecnológico.

A multinacional Huawei, a maior empresa privada da China, é líder no desenvolvimento da tecnologia 5G e a segunda maior fabricante de telefones celulares do mundo.

Outra empresa privada, a Lenovo, vende mais computadores pessoais que qualquer outra empresa no mundo.

Enquanto isso, a Alibaba, do empresário Jack Ma, domina o comércio online, com um faturamento que supera o da Amazon, sua rival americana.

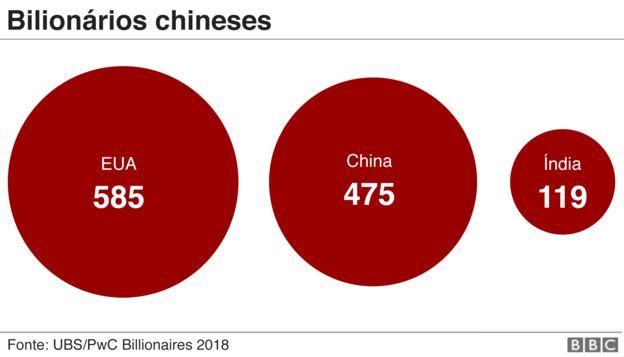

Os fundadores dessas empresas estão entre as centenas de chineses que agora fazem parte da lista de bilionários da revista Forbes.

Com tudo isso, vale a pena perguntar: podemos continuar chamando a China de país comunista?

'A pesada mão invisível'

Do ponto de vista político, a resposta é: definitivamente, sim.

70 anos depois de Mao chegar ao poder, o país ainda é governado por uma única força, o Partido Comunista da China, que opera de forma centralizada e tem líderes em cada cidade e região do país.

O presidente é eleito pela Assembleia Popular Nacional (o Parlamento), que é controlada pelo Partido Comunista.

Não há liberdade de imprensa e, com exceção de alguns meios de comunicação privados, o setor de mídia está sob controle estatal.

Segundo a organização de direitos humanos Human Rights Watch, o governo chinês "mantém controle rígido sobre a internet, os meios de comunicação e a academia". Também "persegue comunidades religiosas" e "detém arbitrariamente defensores dos direitos humanos".

No entanto, quando o país é analisado por uma perspectiva econômica, é outra história.

"Economicamente, a China está hoje mais próxima do capitalismo do que do comunismo", disse à BBC Kelsey Broderick, analista especializada em China da consultoria Eurasia Group.

"É uma sociedade de consumo, o que é completamente oposto ao comunismo", disse.

No entanto, Broderick alerta que, embora à primeira vista a economia chinesa pareça completamente capitalista, "se você remover a camada mais superficial, poderá ver a mão pesada do Partido".

A "mão invisível" do Partido Comunista da China está em todos os aspectos da economia.

As camadas inferiores trabalham de forma mais próxima ao capitalismo, mas o controle é definitivamente mais visível no topo da pirâmide econômica: o Estado determina, por exemplo, o preço do yuan e quem pode comprar a moeda chinesa.

É o Estado que controla quase todas as maiores empresas do país, que administram os recursos naturais.

Ele também é oficialmente o proprietário de toda a terra, embora, na prática, as pessoas possam ter propriedades privadas.

E o Estado também controla o sistema bancário, decidindo quem pode tomar empréstimos.

Até as empresas privadas chinesas devem passar por inspeções estatais e ter "comitês partidários que possam influenciar a tomada de decisões", diz Broderick.

Isso também ocorre com algumas empresas estrangeiras, no caso de terem entre seus empregados três ou mais funcionários do Partido (situação comum, considerando que o grupo tem quase 90 milhões de membros).

Essa fronteira confusa entre o privado e o estatal está por trás da controvérsia que afeta a Huawei hoje, depois de os Estados Unidos acusarem a maior empresa privada da China de ser uma frente de espionagem estatal — o que a companhia nega.

'Capitalismo estatal'

Esses traços socialistas que persistem no modelo econômico chinês e que levaram muitos analistas a usar o termo "capitalismo de Estado" também exacerbaram a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos.

Embora o conflito esteja centrado na balança comercial, que é muito favorável a Pequim, Washington e outros parceiros comerciais da China reclamam do enorme auxílio estatal que as empresas privadas chinesas recebem e que, portanto, as coloca em vantagem na comparação com seus rivais internacionais.

"As empresas privadas chinesas têm uma dupla vantagem: tomam empréstimos de bancos públicos e recebem subsídios de energia de empresas estatais que controlam toda a produção de energia do país", diz o jornalista e analista internacional Diego Laje.

Laje, que foi apresentador da TV Central da China em Pequim e correspondente da rede americana CNN na Ásia, acredita que a China "não pode ser chamada de capitalista porque não atende aos requisitos e compromissos da Organização Mundial do Comércio (OMC)", à qual aderiu em 2001 e que ainda não a reconhece como uma "economia de mercado".

No entanto, o jornalista ressalta que "no dia-a-dia, a intervenção estatal não é sentida, o que dá uma sensação de liberdade" que faz com que, de muitas maneiras, a economia chinesa opere como um sistema capitalista.

"Sinto que a China é cada vez mais capitalista", disse às BBC Xiao Lin, uma mulher de 30 anos do sudeste da China que mudou para Pequim para estudar e trabalhar como intérprete.

Ela diz que vê isso principalmente no mercado imobiliário. "As casas estão ficando cada vez mais caras e apenas os ricos podem comprá-las. Jovens profissionais como eu não conseguem ter a própria casa e dependem dos pais ou avós."

A desigualdade é outra consequência que a liberalização da economia trouxe.

Isso também é perceptível nos serviços de saúde: a maioria dos chineses depende do sistema público, geralmente lotado, mas os mais ricos vão para hospitais particulares.

A educação chinesa também passou por mudanças. Ainda é oferecida pelo Estado, mas já não é mais totalmente gratuita. "São 9 anos obrigatórios e não pagos. Mas, para ir ao ensino médio e à universidade, é preciso pagar", diz a jovem.

Onde ela mais sente a presença do Estado em sua vida é em termos de segurança e liberdade de expressão.

A primeira questão ela elogia: "A China é o país mais seguro que existe, o governo garante nossa segurança".

Por outro lado, lamenta as restrições que enfrenta quando quer navegar na internet ou usar as redes sociais.

Futuro: mais reformas ou retorno ao passado?

Mas o que acontecerá com a China no futuro? O processo de "reforma e abertura" será aprofundado, como muitos exigem?

Enquanto alguns chineses, como o primeiro-ministro Li Keqiang, defendem a expansão da economia de mercado, Xi Jinping mostrou sinais de querer fortalecer as rédeas do poder estatal.

Fraser Howie, coautor do livro Red Capitalism: The Fragile Financial Foundation of China's Extraordinary Rise (Capitalismo Vermelho: a fragilidade financeira da ascensão extraordinária da China, em tradução livre), alerta que o presidente chinês está se afastando do capitalismo.

"Xi quer que um estado forte esteja no comando. Ele simplesmente não acredita nas forças do mercado como solução para os problemas, nem vê espaço em que o Partido Comunista não possa ou não deva intervir", disse ao jornal South China Morning Post, o principal jornal em inglês de Hong Kong.

No âmbito político, a abertura é ainda menor.

Em 1989, o massacre na Praça da Paz Celestial (Tiananmen) — quando milhares morrerram na repressão pelas forças de segurança a protestos pacíficos em favor de maiores liberdades — acabou com qualquer possibilidade de mudança nessa área, concordam os especialistas política chinesa.

E, segundo Laje, a maneira como Xi lidou com os recentes protestos em Hong Kong é uma indicação de que ele está endurecendo a sua postura.

"Os níveis de repressão e controle estão aumentando e a tecnologia foi aperfeiçoada para que a China seja hoje um estado policial perfeito", diz ele.

Broderick, da Eurasia Group, argumenta que Xi "está convencido de que o colapso da União Soviética ocorreu porque eles deixaram de lado suas raízes comunistas e não quer que isso aconteça em seu país".

Há quem compare algumas de suas políticas com as de Mao: por exemplo, a campanha de combate à corrupção que ele promoveu quando chegou ao poder, segundo os críticos, era uma ferramenta contra seus oponentes políticos.

O colunista do South China Morning Post Cary Huang afirma que Xi se mostra como um "defensor do livre mercado e da globalização econômica" no exterior, mas "em seu país de origem ele lidera uma campanha para doutrinar a nação com ideologias do marxismo, leninismo e de Mao."

Segundo Huang, o presidente chinês conseguiu se tornar um "sábio do comunismo, ao lado de Mao e superior a Deng" e seu "entusiasmo pela ortodoxia comunista" pode ter a ver com seu desejo de "justificar o que provavelmente acabará sendo um governo vitalício, de estilo monárquico".

À medida que a economia chinesa desacelera — levando alguns a duvidarem de que ela possa se tornar a economia número um do planeta, ou mesmo cogitando uma grande crise financeira — aumentam as dúvidas sobre como Xi enfrentará a situação. Em 2018, a China modificou a Constituição para garantir sua continuidade no poder.

O que é certo, diz Laje, é que "hoje a classe média chinesa está acostumada a viver de uma certa maneira e para eles não há como voltar atrás".

Bolívar Lamounier: Pequim não crê em lágrimas

Para se fazer presente no imenso mercado chinês, Hollywood terá de se reinventar

Meu artigo de hoje não é propriamente um artigo, é um relato sobre um artigo de Martha Bayles, professora do Boston College, publicado na edição digital da revista The Atlantic do dia 15 último. The Atlantic, para quem não sabe, é uma das revistas mais antigas e prestigiosas do mundo. Pratica o alto jornalismo há 160 anos, sem interrupção.

O grande salto para trás de Hollywood é o título sob o qual a professora Bayles aborda um assunto ainda pouco debatido mundo afora: o crescente risco que a liberdade de expressão está correndo em razão do apetite pecuniário da indústria cinematográfica americana pelo mercado chinês. Escusado dizer que meu texto acompanha de perto o da professora Martha Bayles.

Sob a orientação do primeiro-ministro Xi Jinping, o governo chinês concentrou e reforçou brutalmente uma habilidade que nunca lhe faltou: a de censurar tudo o que não lhe agrade.

Para situar o tamanho do problema, Bayle lembra o que se passou com a indústria editorial de Hong Kong. Quando a Grã-Bretanha se retirou e a China assumiu o controle de Hong Kong, os cidadãos daquela Nova York asiática receberam certas garantias, entre as quais avultavam as liberdades de expressão e de imprensa. Até aí, nada surpreendente. Bailey atesta que a poderosa indústria editorial lá sediada produzia uma enorme quantidade de livros, revistas e jornais, um vibrante espectro que tratava de cada aspecto da história, da política e da sociedade chinesas. Sem essa produção, não só os cidadãos de Hong Kong, mas também os da China continental saberiam muito menos do que passaram a saber sobre seu próprio país. Mas, claro, a nova orientação emanada de Pequim liquidou tudo isso e as referidas editoras praticamente deixaram de existir.

A partir de 2017, todas as formas de mídia começaram a ser consolidadas e postas sob o controle direto do Departamento Central de Propaganda. Essa tendência tem provocado protestos por toda parte, mas, curiosamente – Bailey indaga –, por que não presenciamos uma reação igual no tocante ao crescente ataque da China à indústria cinematográfica, não só em Hong Kong, mas também nos Estados Unidos?

Sabemos todos que em diversas ocasiões o cinema americano também desempenhou um papel propagandístico, mas raramente se engajou numa propaganda escancarada das virtudes americanas. A sra. Bailey não cita, mas quem conhece a obra de John Ford, e por mais que reconheça seu elevado conteúdo estético, identifica um claro propósito de contribuir para a construção da civilização americana. Fato é que Hollywood consistentemente reforçou a própria liberdade de expressão junto a plateias de todo o mundo.

É possível argumentar que o cinema demorou muito a abordar a questão racial – o primeiro filme que o fez sem pestanejar foi provavelmente To Kill a Mockingbird (O Sol é para Todos), de 1962. Não é exagero afirmar que desde a Guerra do Vietnã o cinema americano se tornou em grande parte antiamericano, não se furtando a cutucar as feridas que evidentemente existem em todas as esferas da sociedade. O governo americano – Bailey escreve – em geral não solicita moderação nas críticas encenadas pelos produtores de Hollywood; uma exceção é o Departamento da Defesa, que insiste em aprovar o script dos filmes produzidos com sua assistência ou respaldo.

Aqui, evidentemente, é onde entra a orientação predominante na China. Às vésperas de se tornar o maior e mais importante mercado cinematográfico, o Partido Comunista chinês não trata essa questão com luvas de pelica. O objetivo de Pequim – é ainda Bailey quem escreve – é fazer da indústria cinematográfica um componente essencial no esforço de manter a opinião pública alinhada com a visão do mundo do partido. Pequim sabe muito bem que Hollywood tem uma insaciável necessidade de investimentos e não quer (ou não pode) ignorar uma audiência potencial de 1,4 bilhão de pessoas. Trata-se, como é fácil compreender, de uma briga de cachorros grandes. Um dos dois ganhará, ou ambos ganharão, mas, infelizmente, essa história tem um perdedor praticamente certo: a liberdade de expressão. Acrescente-se que, mesmo se quisessem, os produtores de Hollywood não desejarão parecer simpáticos à política antichinesa de Donald Trump.

A política instituída por Xi Jinping em 2017 estipula, sem rodeios, que todo filme produzido ou distribuído na China tem de passar pelo escrutínio não só do Departamento Central de Propaganda, mas também, dependendo de seu conteúdo, pelo Ministério da Segurança do Estado, pela Comissão Estatal de Questões Étnicas, pelo Ministério da Segurança Pública, pelo Bureau Estatal de Questões Religiosas e pelos Ministérios da Educação, da Justiça e das Relações Exteriores.

Historicamente, mesmo quando precisou fazer algum compromisso, Hollywood não encontrou dificuldades de monta, uma vez que os mercados mais rentáveis eram os localizados em países democráticos. Exportar para a Arábia Saudita, por exemplo, já é mais complicado, pois lá uma comissão eufemisticamente designada como “conselho de classificação cinematográfica” tem, na realidade, a obrigação de aprovar o que pode ou não ser exibido. Com a Coreia do Norte os produtores americanos não precisam se preocupar, pois o país não chega a ser um mercado promissor.

No caso chinês, esse antigo paradigma é inútil. Para se fazer presente no imenso mercado chinês, Hollywood terá de se reinventar, ou descobrir a pedra filosofal. Tanto quanto os Estados Unidos, a China quer montar uma indústria lucrativa, mas esse não é seu único objetivo. Ela quer também expandir sua influência cultural em todo o mundo. E seus conceitos estéticos são inseparáveis da imagem de uma sociedade estável e ordeira. Pequim, como se vê, não acredita em lágrimas.

*Sócio-diretor da Augurium Consultoria, é membro das Academias Paulista de Letras e Brasileira de Ciências

Nelson de Sá: Batalha por 5G se torna 'Guerra Fria da tecnologia'

Em editorial, o jornal chinês atacou as pressões americanas sobre os europeus aliados, contra o uso de equipamento da Huawei, comparando a submissão da Otan ao Pacto de Varsóvia.

FERVOR

James Bamford, tido como principal jornalista para questões de inteligência dos EUA, publicou na New Republic a longa reportagem "A espiã que não era" (acima), sobre a russa Maria Butina, que foi presa em agosto entre títulos que a acusaram até de "usar sexo". Foi efeito do "fervor anti-russo", conclui o repórter.

BOLSONARO VS. BRICS

Em análise no indiano The Economic Times, Fábio Zanini, da Folha, escreve que no país de Jair Bolsonaro, que neste ano preside o grupo Brics, a aliança com os grandes emergentes se tornou “quase invisível”. Até na Venezuela o Brasil agora se situa em posição divergente daquela de China, Rússia e também Índia e África do Sul —e ao lado dos EUA.De maneira geral, “a nova diplomacia brasileira consiste em poucos amigos e objetivos limitados, sem ambições globais”.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Da CNN, sobre as fotos que correram mundo da festa da, entre aspas no original, “escravidão” em Salvador:"O mundo da moda está passando por uma prestação de contas em termos de insensibilidade cultural e suposto racismo.”

*Nelson de Sá é jornalista, foi editor da Ilustrada.

Martin Wolf : O desafio de um mundo e dois sistemas

O colapso, em aceleração, das relações entre China e os Estados Unidos é o fato atual mais significativo. Como deve ser administrado, em vista da interdependência mundial de hoje?

Três recentes provas revelam alarme em torno da ascensão da China ao seu atual status de "superpotência júnior" do mundo, nas palavras de Yan Xuetong, da Universidade Tsinghua. Uma é a campanha contra a Huawei, a porta-bandeira das ambições tecnológicas chinesas, que precisa ser vista no contexto da guerra comercial dos Estados Unidos com a China e da descrição americana desta última como "concorrente estratégica". A outra é um estudo da BDI, a maior associação industrial da Alemanha, orientada pelo livre comércio, que rotula a China de "parceira e concorrente sistêmica". A última é a descrição da China de Xi Jinping por George Soros como "a adversária mais perigosa dos que acreditam no conceito de sociedade aberta".

Este, portanto, é um ponto em torno do qual um governo americano nacionalista, adeptos alemães do livre comércio e um notável defensor de ideias liberais concordam: a China não é uma amiga. No melhor dos casos, é uma parceira incômoda; no pior, uma potência hostil.

Deveríamos concluir que teve início uma nova "guerra fria"? A resposta é: sim e não. Sim porque são muitos os ocidentais que pensam na China como uma ameaça estratégica, econômica e ideológica. Isso não vem apenas de Donald Trump, nem apenas do "establishment" de segurança, nem apenas dos EUA, nem somente da direita do espectro político: está cada vez mais se tornando uma causa unificadora. A resposta também é não, no entanto, porque as relações com a China são diferentes das mantidas com a União Soviética. A China não está exportando uma ideologia, e sim se comportando como uma grande potência comum. Mais uma vez, ao contrário da União Soviética, a China está integrada à economia mundial.

A conclusão é que uma hostilidade generalizada para com a China pode ser muito mais desestabilizadora do que a guerra fria. Se, acima de tudo, a população chinesa se convencer de que o objetivo do Ocidente é impedi-la de ter uma vida melhor, a hostilidade será incessante e inesgotável. A cooperação virá abaixo. Mas nenhum país atualmente consegue ser uma ilha.

Não é tarde demais para evitar um colapso desse gênero. O caminho certo é administrar relações que serão ao mesmo tempo competitivas e cooperativas e, assim, reconhecer que a China pode ser ao mesmo tempo inimiga e amiga. Em outras palavras, temos de abraçar a complexidade. Esse é o caminho da maturidade.

Surgiu uma nova grande potência, que nunca foi parte de um sistema dominado pelo Ocidente. É preciso uma combinação de competição e cooperação com a China em ascensão. Ou será o aprofundamento da hostilidade e a confusão crescente

Ao fazer isso, precisamos reconhecer que os Estados Unidos e seus aliados (se é que o primeiro ainda reconhece o valor destes últimos) possuem enormes pontos fortes. A ascensão da China foi assombrosa. Mas os Estados Unidos e seus aliados, em conjunto, gastam muitíssimo mais em defesa, têm economias maiores e respondem por uma parcela maior das importações mundiais do que a China.

Mais uma vez, a dependência da China em relação aos mercados nos países de alta renda é muito maior que a dependência dos Estados Unidos em relação à China. É provável que essas vantagens venham a durar porque a China está se afastando do caminho das reformas, como argumenta Nicholas Lardy, do Instituto Peterson de Economia Internacional, em novo livro, e, portanto, sua economia pode desacelerar acentuadamente.

Além disso, apesar da ascensão mundial do autoritarismo e do mal-estar pós-crise financeira, as democracias de alta renda continuam a ter uma ideologia da liberdade, da democracia e do Estado de Direito mais atraente do que a oferecida pelo comunismo chinês. Além disso, é evidente que os recentes fracassos do Ocidente são, esmagadoramente, autoinfligidos: não deveriam ser atribuídos a outros, por mais atraente que essa opção possa ser.

Diante disso, os EUA deveriam encarar sua própria situação com uma tranquilidade muito maior do que a China, desde que mantenham sua rede de alianças, principalmente em vista de sua localização geográfica e de seus pontos fortes econômicos. Se fizessem isso, poderiam também reconhecer que sua interdependência com relação à China é uma força estabilizadora, uma vez que fortalece o interesse de ambas as partes por relações pacíficas.

No mesmo sentido, os EUA reconheceriam que fazer causa comum com aliados, no contexto do sistema de comércio exterior regido por regras criado por eles, aumentaria a pressão sobre a China para que realizasse reformas. De fato, em entrevista em Davos, Shinzo Abe, o premiê do Japão, argumentou que a melhor maneira de lidar com a China é, exatamente, nesse contexto. Fazer concessões em apoio a um acordo mundial seria muito mais fácil para a China do que em reação a pressões bilaterais dos Estados Unidos. Se isso exigir reformas das regras da Organização Mundial de Comércio (OMC), também não seria problema.

A cooperação é tão essencial quanto a interdependência. Não podemos administrar o meio ambiente mundial ou garantir prosperidade e paz sem cooperar com a China. Além disso, se todos os países fossem obrigados a escolher um lado ou o outro, haveria, mais uma vez, profundas e custosas divisões entre os países e no âmbito de cada um deles.

Nada disso permite concluir que os países ocidentais têm de aceitar o que a China quiser. Tomadas de controle de empresas estrategicamente importantes podem ser, legitimamente, zona proibida, para ambos os lados. Simultaneamente, se houver de fato provas de perigo estratégico decorrente da presença de determinadas companhias dentro das nossas economias, deveriam ser tomadas medidas contra elas. Mas a palavra aqui é "prova".

Finalmente, e de maneira mais significativa para mim, é de fato vital, como sugere Soros, que protejamos nossa liberdade e a da população chinesa que vive nos nossos países de novo sistema chinês de "crédito social" e de outras formas de alcance extraterritorial, o mais que pudermos. Mas isso seria mais fácil de justificar se os EUA não fossem tão extraterritoriais também. Na verdade, a convicção dos EUA de que têm direito de impor suas prioridades sobre o mundo, por bem ou por mal, é altamente desestabilizadora.

Surgiu uma nova grande potência, que nunca foi parte de um sistema dominado pelo Ocidente. Em reação a isso, muitos estão tentando fazer com que o mundo ingresse numa era de competição estratégica desenfreada. A história sugere que isso é perigoso. O que é necessário, em vez disso, é uma combinação de competição e cooperação com uma China em ascensão. A alternativa a isso será o aprofundamento da hostilidade e a confusão crescente. Ninguém em sã consciência quer isso. Portanto, parem, antes que seja tarde demais. (Tradução de Rachel Warszawski)

*Martin Wolf é editor e principal colunista econômico do FT.

Jaime Spitzcovsky: Legado de Deng Xiaoping assombra 'antiglobalistas'

Reformas iniciadas por ele em 1978 abriram as portas da China ao mundo

Ao deslanchar as reformas chinesas, em 1978, o mandarim Deng Xiaoping não modificou apenas o destino do país mais populoso do planeta. Plasmou também o curso da história contemporânea e o cenário internacional. E são exatamente aspectos do legado denguista que os chamados “antiglobalistas” buscam, em vão, combater.

Em discurso na Assembleia Geral da ONU, no ano passado, o presidente Donald Trump disparou: “Rejeitamos a ideologia do globalismo e abraçamos a teoria do patriotismo”.

Apóstolos da onda populista na qual surfou o mandatário norte-americano apontam como ameaça suposto plano de um “governo global”, arquitetado para sufocar expressões nacionalistas, rejeitam o multilateralismo e o cosmopolitismo e avaliam a decolagem da China como quintessência do “perigoso momento histórico”.

Os “antiglobalistas” remoem-se de medo do século 21. Testemunham o fim de uma fase histórica, responsável por, ao longo de séculos, moldar uma civilização eurocentrista, na qual o “Velho Continente” concentrava maior quinhão de poderio político, econômico e militar. Mas, nas últimas quatro décadas, o predomínio passou a se deslocar para países banhados pelo oceano Pacífico, em especial para a dupla EUA e China.

Ou seja, o principal fator transformador dos tempos atuais, do ponto de vista da balança de poder, é a ascensão de países asiáticos, em movimento com a China na condição de locomotiva, seguida, na expansão política, econômica e militar, por nações como Índia, Indonésia e Vietnã.

Embora Japão e os tigres asiáticos (Hong Kong, Coreia do Sul, Taiwan e Singapura) tenham protagonizado, entre os anos 1950 e 1970, impressionantes saltos industrializantes, coube à China, com sua pujança populacional e geográfica, desempenhar papel cardinal no processo de levar para a Ásia fatias crescentes de riqueza e de poderio.

Sob a fórmula batizada de “socialismo com características chinesas”, Deng injetou economia de mercado num cenário político sempre dominado pelo Partido Comunista. Mitigou a ortodoxia maoísta, responsável por empobrecimento e isolacionismo, para implementar, por exemplo, integração a estruturas internacionais, como Organização Mundial do Comércio e Fundo Monetário Internacional.

Ao renovar a bússola de Pequim, Deng provavelmente passou os olhos na longeva história chinesa. Deve ter escaneado as dinastias e verificado a relação entre prosperidade e cosmopolitismo.

Nas eras Tang (618-907 DC) e Song (960-1279), a economia chinesa engordou graças a comércio intenso com mercadores a cruzar vastas e inóspitas áreas da Ásia central. Laços com o vizinho Japão também se intensificaram.

Surgiram inventos como a pólvora. Intercâmbio cultural se expandiu. A China testemunhou então momentos de prosperidade, em contraste com a decadência vivida nos capítulos do isolacionismo, na era imperial ou na fase maoísta.

Deng, portanto, reabriu as portas da China ao mundo e contribuiu para o redesenho do cenário internacional. Com a mão de obra barata e baixos custo de produção, financiou industrialização do país, hoje empenhado em expandir setores de tecnologia e inovação.

A verdade emana dos fatos, costumava proclamar Deng (1904-1997). A ascensão de economias asiáticas, China à frente, e a desidratação de poder de países europeus, em comparação com períodos históricos recentes, correspondem a traços indeléveis do século 21. Os “antiglobalistas” podem espernear, mas não podem mudar o rumo da história.

*Jaime Spitzcovsky é jornalista, foi correspondente da Folha em Moscou e Pequim.

El País: China comemora 40 anos da reforma e da abertura econômica, mais rica, mais forte e autoritária

Uma grande exposição em Pequim exalta o presidente Xi Jinping e marginaliza Deng Xiaoping, o arquiteto do processo

Xi Jinping, o presidente chinês, de uniforme militar e dialogando com as tropas. Xi Jinping na cabine de um caça da força aérea ouvindo o piloto com atenção. Xi recebendo presidentes estrangeiros. Xi fazendo um discurso no Grande Palácio do Povo em Pequim. Xi supervisionando a construção de obras públicas com um sorriso benevolente.

Mas na monumental exposição oficial Grandiosa Reforma, que acontece no Museu Nacional de História – um dos principais eventos com que a China não poupou esforços para marcar o aniversário – Deng, o pai dessas reformas, ocupa apenas um papel secundário. Como no resto das pompas, os grandes protagonistas das comemorações são Xi Jinping, o líder cada vez mais autocrático da China há seis anos, e sua “nova era”.

Uma nova era na qual, segundo denunciam seus críticos, Xi desmantelou sistematicamente a maior parte do legado de Deng. Foram eliminados os limites temporais impostos pelo “pequeno timoneiro” ao mandato presidencial, pensados para evitar que um líder se perpetuasse no comando; o segundo plano em política externa recomendado pelo veterano dirigente é coisa do passado; na economia, o setor público ganha terreno novamente em relação a um setor privado que foi o motor do crescimento nas últimas décadas, enquanto as reformas anunciadas há seis anos não foram postas em operação.

“Unidos ao redor do líder Xi Jinping, núcleo do Partido Comunista”, diz uma enorme faixa que recebe o público que lotou a exposição esta semana: grupos escolares, turistas de outras províncias, militantes do partido em visitas organizadas. No interior, sala após sala dedicada às realizações da China ultramoderna (e do Partido Comunista): a China que chegou à Lua, que implantou a maior rede ferroviária de alta velocidade, a que inova em robótica e inteligência artificial.

E imagens e mais imagens do presidente chinês. Todas elas sempre alguns centímetros maiores ou mais altas do que o resto dos elementos da exposição. Deng aparece como apenas mais um dos líderes que precederam Xi: seu retrato é do mesmo tamanho do que os dos outros líderes, Hu Jintao e Jiang Zemin. Na sala dedicada à história, o espaço ocupado por todos eles é a metade daquele dedicado ao atual chefe de Estado.

“Deng Xiaoping deve estar se revirando no túmulo”, diz o professor Willy Lam, da Universidade Chinesa de Hong Kong. “Quase todas as suas reformas foram abandonadas: a liderança coletiva e a proibição do culto à personalidade; a separação do Partido e do Estado; na economia, ênfase no mercado e bom tratamento aos empresários privados e aos capitalistas estrangeiros...”.

Apesar disso, dentro da China a situação é menos monolítica do que a exposição – e o Governo chinês – querem apresentar. O aniversário, que deveria ser uma apoteose das realizações do sistema, chega em meio a mais dúvidas do que o previsto. A economia chinesa não está crescendo como em anos anteriores. A guerra comercial com os Estados Unidos que a China inicialmente pensava que poderia resolver aumentando suas importações, se transformou em algo mais profundo e se espalhou a outras áreas da relação bilateral, a tal ponto que em Pequim já se considera o início de uma guerra fria. A Europa compartilha muitas das críticas que Washington faz sobre as práticas chinesas. E nos últimos dias, a prisão no Canadá de Meng Wanzhou, diretora financeira do gigante das telecomunicações Huawei, foi recebida como uma bofetada em Pequim.

Ninguém, dentro ou fora da China, duvida de que Xi mantenha um controle total do poder. Mas nos últimos meses foram ouvidas vozes dissidentes que pedem mais reformas econômicas para recuperar o caminho das reformas pró-mercado que Deng definiu.

Em outubro, foi o filho do “pequeno timoneiro”, Deng Pufang – homem com enorme ascendência moral dentro do sistema chinês – que fez críticas. As mudanças impostas por seu pai “na estrutura social, na divisão de interesses e no modo de pensar são fundamentais, históricas e irreversíveis”. “Temos de continuar neste caminho, sem regressões e sem hesitar durante cem anos”, insistiu em um discurso que os meios de comunicação oficiais não divulgaram. Outros representantes do clã reformista – os filhos do ex-secretário geral do partido, Hu Yaobang; o general Liu Yuan, filho do ex-presidente Liu Shaoqi – também fizeram comentários críticos.

E talvez como resultado das pressões externas e das vozes dissonantes internas, parece que algumas mudanças podem estar chegando. “De certo ponto de vista, podemos dizer que Trump está forçando Xi a voltar aos ensinamentos de Deng”, especialmente na ênfase no mercado, no tratamento não discriminatório às empresas estrangeiras e no tom mais baixo na política externa, aponta Lam.

O chefe de Estado chinês fará um discurso na terça-feira sobre o aniversário, no qual poderia anunciar algumas medidas de aprofundamento do Gaige Kaifang; ou de conciliação na guerra comercial, como são interpretadas em alguns setores.

“Há alguns sinais de tentativas de que um novo impulso para as reformas está sendo planejado”, indica a consultoria Capital Economics. A China, como adiantou o The Wall Street Journal, poderia modificar seu plano Feito na China 2025, pelo qual quer se tornar líder em tecnologia nesse época, e permitir uma maior participação estrangeira.

Mas também, acrescenta a consultoria, as novas medidas anunciadas podem significar pouco mais que uma tentativa de salvar as aparências para evitar mais tarifas e ganhar tempo. “Embora alguns funcionários em Pequim vejam as reformas baseadas no mercado como uma solução para as tensões comerciais e os problemas estruturais mais amplos que afetam o crescimento econômico, outros veem as pressões dos EUA como uma reivindicação das posições atuais”, lembra.

E depois do caso Huawei no Canadá, a China respondeu prendendo dois cidadãos canadenses por supostas “atividades prejudiciais à segurança nacional”. Um passo que em geral provocou tanto apoio entre a população chinesa quanto preocupação no exterior.

Na exposição no Museu Nacional de História, o público, por sua vez, continua tirando fotos ao lado de uma maquete inteligente da Barragem das Três Gargantas, de uma locomotiva do trem de alta velocidade ou do robô policial. “Como me sinto vendo isso? Me sinto rico”, ri um jovem.

Monica De Bolle: Um conto chinês

Apesar da queda da produção de petróleo, o regime de Maduro tem sido capaz de se sustentar

Quando se trata da China, o que se destaca na América Latina são os lados positivos de relação por vezes tão disparatada quanto a cena de abertura do filme de Sebastián Borensztein: uma vaca cai do céu matando uma jovem – após a cena inicial, lê-se “baseado em fatos reais”. Os fatos reais geralmente destacados são a maior integração comercial entre a China e a região, a realidade de que a China já ultrapassa os EUA – em alguns casos – no peso que tem na América Latina, os volumosos investimentos chineses. Segundo dados compilados pelo Inter-American Dialogue, o banco de desenvolvimento da China (China Development Bank, CDB) e o China Ex-Im Bank, duas das maiores instituições financeiras do país, têm sido responsáveis pelo envio de recursos para conjunto seleto de países desde 2005. São eles: Argentina, Brasil, Equador e Venezuela.

Do que é possível saber – transparência não é o forte dos investimentos chineses – a China fez 17 empréstimos para a Venezuela, totalizando cerca de US$ 63 bilhões. Para o Brasil, foram 12 empréstimos no montante de US$ 42 bilhões. Para a Argentina, US$ 18 bilhões por meio de 11 empréstimos. Os dados provavelmente subestimam a presença do investimento chinês na região, sobretudo na Venezuela, onde os arranjos entre os dois governos estão encobertos por véu de mistério.

O que se sabe é que a China, transacional e pragmática, não está mais dando dinheiro ao regime de Nicolás Maduro. Ao contrário, os chineses andam mais preocupados em receber o que lhes é devido, seja na forma de pagamentos diretos, seja por meio de barris de petróleo. Apesar da queda sistemática da produção de petróleo, o regime de Maduro tem sido capaz de se sustentar. O PIB em queda livre e a hiperinflação que engoliu a Venezuela não prenunciam o fim da ditadura.

Mas este não é mais um artigo sobre a Venezuela. Este é um artigo sobre a atuação da China na Venezuela para além do comércio, dos investimentos e das transações opacas entre o país asiático e a PDVSA, a empresa de petróleo venezuelana. Dia desses, assisti a um dos vídeos mais perturbadores que já havia visto sobre a atuação dos chineses na Venezuela. Tratava-se de uma reportagem investigativa do New York Times sobre o que a China anda fazendo na região. Intitulado “O Equipamento Antiprotesto que os Déspotas Amam” (“The Anti-Protest Gear that Despots Love”) e disponível no YouTube, a reportagem mostra como os imensos protestos que tomaram as ruas de Caracas em abril e maio de 2017 foram eliminados. Reparem: não há mais protestos daquela magnitude desde então, ainda que a situação de penúria, miséria, tragédia em que vive a população só tenha piorado. Por quê?

Norinco, a empresa estatal chinesa especializada em equipamentos militares, vendeu para o governo Maduro tanques e veículos desenhados para montar barreiras e arremessar mísseis de gás lacrimogêneo e canhões de água nas multidões. As mortes – muitas não reportadas – e os milhares de feridos nos protestos do ano passado resultaram do uso do aparato antiprotestos fabricado e vendido pelos chineses. O sumiço das multidões desde então deve-se ao medo de ser vítima de um sofisticado equipamento para suprimir demonstrações legítimas e pacíficas. Como soube disso? Não por meio dos jornais, ou por ampla divulgação da reportagem do New York Times pela mídia. Soube diretamente de um jovem político venezuelano hoje exilado aqui em Washington que teve a sorte de escapar – pela fronteira entre o Brasil e a Venezuela – das garras de Maduro. Ele estava lá, nos protestos de 2017. Enfrentou os tanques e foi derrotado por eles.

Esse é apenas um dos relatos chocantes sobre a atuação da China na Venezuela. O outro diz respeito à empresa de tecnologia ZTE, alvo de sanções dos EUA, que vendeu para Maduro os chips da nova carteira de identidade anunciada em novembro. Para ter acesso a medicamentos, comida, aposentadorias, venezuelanos têm de adquirir a nova carteira, cuja tecnologia permite que cidadãos sejam rastreados e monitorados todo o tempo pela ditadura homicida. Qualquer semelhança com Orwell é mais do que mera coincidência. É a implantação da mais perversa distopia debaixo dos narizes de todos. Onde estão as denúncias?

* Monica de Bolle é economista, pesquisadora do Peterson Institute for International Economics e professora da Sais/Johns Hopkins University

José Marcio Camargo: Guerra comercial e hegemonia

A trégua de 90 dias dada pelos EUA à China sugere que algo importante foi negociado em Buenos Aires

O comunicado emitido após o encerramento da reunião do G-20 em Buenos Aires, no dia 1.º de dezembro, e o teor da nota para a imprensa divulgada pela Casa Branca após o jantar entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping sugerem que a reunião foi bastante produtiva e o jantar entre os dois presidentes, ainda que não decisivo, foi um passo importante no sentido de resolver as pendências entre os Estados Unidos e a China.

No comunicado de encerramento da reunião das 20 nações mais desenvolvidas do planeta, duas coisas ficaram claras. De um lado, a importância dada por estes países à questão das mudanças climáticas, ao declararem que o Acordo de Paris é irreversível. Ainda que tenha sido explicitada a saída dos Estados Unidos do acordo, o país se dispôs a colocar sua assinatura no documento, o que indica um ganho diplomático significativo.

De outro lado, ao mesmo tempo que afirmam a importância do sistema multilateral de comércio, os países do G-20 apoiaram explicitamente uma reforma da Organização Mundial do Comércio (OMC), uma demanda antiga do presidente Trump. Nos dois casos, em “linguagem diplomática”, o não veto significa muita coisa.

A trégua de 90 dias dada pelos Estados Unidos para o não aumento das tarifas de importação de 10% para 25% sobre US$ 200 bilhões de produtos exportados pela China sugere que algo importante foi negociado em troca. A promessa da China de aumentar as importações de produtos norte-americanos – sem especificar quais e quanto – não parece suficiente para justificar o adiamento da adoção das tarifas. Afinal, a imposição de tarifas sobre as importações chinesas é a principal arma utilizada pelo governo de Donald Trump com o objetivo de mudar o comportamento do governo chinês em questões estruturais importantes, que ultrapassam a questão comercial.

O que surpreende no comunicado emitido após o jantar dos presidentes na Argentina é a menção explícita a estes conflitos entre os dois países e a indicação de que a resolução da guerra comercial está diretamente relacionada à solução dessas pendências.

Ainda que não tenha sido explicitado como uma contrapartida, ao declarar que os dois presidentes “concordaram em iniciar, imediatamente, negociações sobre mudanças estruturais com respeito à transferência forçada de tecnologia, proteção à propriedade intelectual, barreiras não tarifárias, ataques e roubos cibernéticos, serviços e agricultura”, e que o presidente Xi Jinping “disse estar aberto a aprovar a previamente vetada compra da NXP pela Qualcomm, caso o negócio seja novamente apresentado a ele” (em tradução livre), o comunicado sugere serem estas as reais contrapartidas discutidas e que somente não foram colocadas explicitamente como tal em razão das possíveis resistências políticas que Pequim precisa contornar internamente nos próximos três meses. A não menção destes pontos na nota divulgada pelo governo chinês, a meu ver, reforça essa interpretação.

A guerra comercial declarada pelos Estados Unidos contra a China não é um objetivo em si. Além de ter objetivos eleitorais óbvios, esta guerra é, na verdade, a principal arma utilizada pelos Estados Unidos para resolver um problema mais sério e mais estrutural: a disputa por hegemonia econômica e política no mundo. E essa disputa está diretamente relacionada ao respeito a direitos de propriedade intelectual, transferência forçada de tecnologia, etc. Ligar as duas coisas em um comunicado é, a meu ver, um indício concreto de que elas foram tratadas em conjunto, como tem insistido o governo norte-americano.

Se essa interpretação está correta – e só saberemos daqui a 90 dias –, terá sido uma importante vitória do governo Trump.

*José Marcio Camargo é professor do departamento de economia da PUC/Rio, é economista da Genial Investimentos

Vinicius Torres Freire: Sabrina e a guerra fria de EUA e China

Donos do dinheiro andam nervosos, desde o começo de outubro

Soube-se nesta quinta-feira (6) que o Canadá prendeu uma alta executiva chinesa a pedido dos Estados Unidos. A notícia foi bastante para provocar grandes baixas nas Bolsas. Sim, a história afetou o Brasil também.

Segundo essa teoria, a prisão seria outro indício de degradação das relações sino-americanas, de que a disputa comercial entre os dois países iria de mal a pior, o que elevaria o risco de desaceleração econômica nos países mais relevantes, EUA e China inclusive.

No meio para o fim da tarde, essa bola de neve derreteu. Reportagem do Wall Street Journal contava que a direção do Fed, o banco central dos EUA, cogita esperar para ver como é que ficam preços e atividade econômica antes de prosseguir na campanha de alta das taxas de juros, em 2019.

O preço das ações subiu. Também aqui no Brasil, a Bovespa recuperou quase todas as perdas feias do dia; o dólar passou a cair. Se os juros subirem menos nos EUA, melhor também para as nossas taxas.

Esses paniquitos do mercado e suas explicações têm algo de ridículo e a racionalidade gelatinosa da finança. Mas os donos do dinheiro andam nervosos, desde o começo de outubro.

Sim, a guerra de Donald Trump contra o comércio mundial é uma estupidez daninha. A economia americana dá um ou outro sinal de desacelerar, mas não há indício razoável de recessão. Episódios aparentemente menores como a prisão da executiva por vezes são uma gota d'água. De qualquer modo, por um lado, as reações do mercado parecem exageradas. Por outro, os surtos que já duram dois meses são inquietantes.

O episódio da prisão, enfim, foi menor?

A executiva presa não é peixe pequeno. É Meng Wanzhou, conhecida como Sabrina ou Kate no Ocidente, diretora financeira, vice-presidente do conselho da Huawei e filha do fundador da empresa, muito ligado ao Exército e ao governo da China. "Sabrina" teria sido presa porque comanda negócios que violam as sanções americanas contra o Irã.

A Huawei é a maior do mundo no ramo de equipamentos de infraestrutura de telecomunicações, para redes de 5G, por exemplo, e a segunda maior fabricante mundial de celulares, depois da Samsung.

Já faz telefones com processadores tão avançados quanto os da Apple. Fatura mais de US$ 92 bilhões por ano (R$ 356 bilhões, uma Petrobras e uma Vale somadas). Seja qual for o motivo, é tida como ameaça pelos americanos.

Desde 2012, pelo menos, parlamentares americanos dizem suspeitar que a Huawei venda equipamentos com aparelhos de espionagem embutidos, além de acusarem a empresa e outras chinesas de roubar tecnologia.

Em agosto, Trump sancionou lei que vai proibir o governo de comprar certos equipamentos da Huawei e de outras chinesas do ramo. A mesma lei, feita com o olho na China, reforça o Comitê de Investimento Estrangeiro, conselho formado por várias agências do governo, responsável por verificar se empresas estrangeiras representam risco para a segurança nacional.

Vários governos e empresas ocidentais, em parte pressionados pelos americanos, passaram a recusar negócios com a Huawei, tais como as firmas que ora instalam redes de 5G, o que já aconteceu no Reino Unido e na Austrália.

Pode não ser motivo de recessão ou outros exageros imediatistas, mas a guerra fria de Trump e, em geral, o desconforto ocidental com o progresso chinês estão bulindo não só com os mercados mas com pactos da ordem econômica do mundo.

Cristovam Buarque: As redefinições da China

Aproveitando a desaceleração na agenda no fim do mandato, estive por alguns dias na China, a convite e patrocínio total da Guangdong University of Technology para participar do Seminário Inovação nos Brics e a comunidade global com futuro compartilhado”. Aproveitei para adiantar meu estudo sobre “Porque a China deu certo”. A visão da China é motivo de admiração — aeroportos, estradas, trens, prédios e o desempenho econômico ainda mais. Trinta anos atrás, o PIB da China era de US$ 312 bilhões, do Brasil US$ 330 bilhões. Hoje o PIB chinês é de US$ 12.240 bilhões e do Brasil, US$ 2 bilhões.

Em poucos anos, conseguiram inclusão de 100 milhões de pessoas na classe média, com renda per capita equivalente à média da Europa; 400 milhões atingiram a da classe média brasileira. As cidades estão ligadas por uma rede com 28.000 km de “trens-bala”, enquanto toda a Europa tem 9.300 km. O nível de desenvolvimento científico e tecnológico permite ter uma nave espacial circulando ao redor da Lua. Ao lado desses sintomas de progresso, surpreende como as cidades são metrópoles modernas, limpas, com paz, calçamentos impecáveis, sem pobreza visível.

A surpresa é maior quando entramos nas universidades e temos a chance de estudar as redefinições que o pensamento chinês está promovendo sobre ideias dos tempos atuais. Os políticos, os intelectuais e o povo estão redefinindo conceitos que não se adaptam às exigências do bom funcionamento social nos tempos da robótica, da globalização e dos limites ecológicos ao crescimento da produção material. O próprio conceito de democracia está sendo redefinido em um país onde o único partido determina a coesão no presente e o rumo do país para o futuro.

Devido à política de crescimento industrial, Pequim e outras cidades chinesas estão entre as mais poluídas do mundo. Diante disso, o governo chinês tomou medidas para controlar a poluição: taxis são obrigados a usar energia elétrica e os motoristas pagam fortunas para emplacar carros novos se movidos a combustível fóssil. Intelectuais e dirigentes chineses dizem que a população certamente não votaria a favor dessas decisões.

As manifestações recentes na França, contra o aumento no preço do combustível fóssil para reduzir o consumo e a poluição, são exemplo da contradição entre democracia dos eleitores de hoje e a democracia comprometida com o futuro. Os interesses imediatos do eleitor e os interesses de longo prazo do povo se chocam impedindo medidas que limitem o consumo. Na democracia chinesa, os membros do partido discutiram por anos esse assunto e decidiram reduzir a taxa de crescimento em nome do equilíbrio ecológico.

É certamente um conceito de democracia diferente do ocidental. Além disso, segundo eles, a primazia absoluta do voto individual universal impede a adoção de filtros que levem em conta o mérito de cada candidato. Disseram-me que lá a democracia não se baseia apenas no voto, mas também no mérito demonstrado por cada candidato a cargo público ao longo da carreira.

Quando perguntei sobre a liberdade pessoal de ir e vir — na China para emigrar de uma província a outra é preciso autorização do governo central — perguntaram a mim se no Rio de Janeiro e outras grandes cidades do Brasil um cidadão pode caminhar livremente nas ruas, ou se a violência impede a livre circulação. Explicaram também que lá existe planejamento de instalações educacionais e hospitalares e a migração livre desarticularia o equilíbrio entre a oferta e a demanda dos serviços.

O conceito de igualdade, que até o período revolucionário era absoluto — todos com mesma renda e consumo — passou a ser relativo. O governo chinês se propõe a erradicar a pobreza, mas tolera a desigualdade de renda e consumo que decorre do mérito do cidadão, graças ao talento, à persistência, à criatividade e ao empreendedorismo.

É cedo para saber se as redefinições em marcha na China vão levar o Ocidente a rever seus conceitos ou se o povo chinês vai preferir adotar conceitos ocidentais. Mas não se pode negar que a revolução tecnológica em marcha, simultânea à globalização e aos limites ecológicos, exige revisões de nossos conceitos. E não se pode negar que os chineses estão tentando inventar a modernidade, na prática do desenvolvimento e na teoria de conceitos.

El País: EUA e China acertam trégua de 90 dias em guerra comercial e ganham tempo para novo pacto

Trump e Xi Jinping chegaram ao acordo, que entra em vigor a partir de 1 de janeiro, numa reunião de duas horas e meia após encerramento do G20 em Buenos Aires

Um compromisso que não termina com a disputa, mas que faz ganhar tempo. China e Estados Unidos chegaram neste sábado a um acordo para não impor novas tarifas comerciais a partir de 1.o de janeiro. O presidente do gigante asiático, Xi Jinping, e o da potência norte-americana, Donald Trump, comprometeram-se a continuar as negociações para buscar uma solução à guerra comercial entre os dois maiores blocos econômicos mundiais, segundo informaram os veículos estatais chineses e a Casa Branca. Mas o compromisso é estritamente temporário – uma trégua de 90 dias – e não inclui nenhuma medida mais relevante.

O pacto foi alcançado numa reunião de duas horas e meia que os dois mandatários realizaram em Buenos Aires, após o encerramento da cúpula do G20, e que se transformou na única notícia de peso da última jornada do encontro: na declaração final da reunião de chefes de Estado e Governo das 20 maiores economias do planeta, os líderes haviam reconhecido os “problemas do comércio” mundial e se abstiveram – por vontade dos EUA – de condenar o protecionismo, um dos sinais de identidade da Administração Trump. O texto reconhecia também que o comércio multilateral havia “falhado em seus objetivos” e destacava a necessidade de reformar a Organização Mundial do Comércio (OMC).

Washington deu um passo além em seu ataque contra a China: informou que a reunião entre Trump e o presidente argentino, Mauricio Macri, tinha se concentrado na “atividade econômica predatória chinesa”. Havia sido num breve comunicado assinado pela porta-voz de Trump, Sarah Sanders. Mas a palavra “predatória” (“predatory Chinese economic activity”, no texto completo em inglês) caiu como uma bomba no país anfitrião, que esperava que Buenos Aires fosse o lugar escolhido para que ambos os países firmassem o “cachimbo da paz” ou que pelo menos afastassem suas diferenças. No final, acabou sendo assim graças à reunião de última hora.

Tarifas de 10%

Em declarações aos jornais na capital argentina, o vice-ministro chinês de Comércio, Wang Shouwen, explicou que as tarifas existentes continuarão em 10% e que não serão impostas tarifas a produtos novos. Ambas as partes seguirão as negociações para encontrar uma solução que permita retirar essas alíquotas. Se até lá não conseguirem chegar a um consenso, as tarifas subirão para até 25% – o valor que se esperava que entrasse em vigor a partir de 1º de janeiro.

Em nota, a Casa Branca confirmou o acordo de trégua. Segundo Washington, Pequim comprará “uma quantidade ainda não decidida, mas muito substancial, de produtos agrícolas, energéticos, industriais e outros dos Estados Unidos para reduzir o desequilíbrio comercial entre nossos dois países”. No caso dos produtos agrícolas – um dos objetivos buscados pela potência norte-americana –, as compras começarão de imediato. Trump e Xi, de acordo com a Casa Branca, “acordaram começar imediatamente negociações sobre mudanças estruturais com respeito à transferência forçosa de tecnologia, proteção da propriedade intelectual, barreiras não alfandegárias, pirataria e intrusões informáticas, serviços e agricultura”.

O objetivo é que essas negociações tenham conseguido fechar um acordo para dentro de 90 dias. “Se no final desse período as partes forem incapazes de chegar a um pacto, as tarifas que se encontram a 10% subirão para 25%”, confirma o comunicado dos EUA. Antes da reunião com Xi em Buenos Aires, Trump ameaçava elevar a 25% em 1º de janeiro as tarifas de 10% que os EUA agora impõem sobre 200 bilhões de dólares de produtos chineses. Esse passo preocupava não só a China, mas também o mundo todo: teria sido um passo de gigante, de consequências incalculáveis na escalada entre as duas maiores potências do globo. Os mercados financeiros devem respirar um pouco mais tranquilos na próxima segunda-feira.

Incluído nas conversações entre Xi e Trump, revelou a Casa Branca, há um pacto pelo qual a China, “num maravilhoso gesto humanitário”, designará o fentanil como uma substância controlada e castigará “com a maior pena de acordo com a lei” quem vender essa substância aos EUA. O fentanil é um analgésico entre 50 e 100 vezes mais potente que a morfina, cujo uso foi vinculado ao aumento de mortes por overdoses de opiáceos nos EUA. A substância entra nesse país sobretudo pelo tráfico de grupos mafiosos na China e no México.

O ministro chinês de Relações Exteriores, Wang Yi, confirmou em entrevista coletiva que Pequim acordou comprar mais bens norte-americanos para tentar reduzir o desequilíbrio na balança comercial. O ministro descreveu a conversa entre Xi e Trump como “amistosa e sincera”. Ambos, segundo Wang, concordaram que a China e os EUA “podem e devem” garantir o sucesso de suas relações.

El País: “Com modificação genética em bebês, China criou uma nova estirpe de humanos”

Pesquisador lamenta a suposta criação de duas meninas modificadas geneticamente na China

Lluís Montoliu há meses escutava “rumores” de que na China já existiam crianças editadas geneticamente. Na segunda-feira, o biólogo espanhol de 55 anos sentiu “calafrios” ao ver o vídeo em que o cientista He Jiankui anuncia “em tom messiânico” o nascimento de duas irmãs gêmeas com um gene desativado para torná-las imunes à infecção pelo vírus da AIDS. Montoliu, pesquisador do Centro Nacional de Biotecnologia e presidente fundador da Sociedade Internacional para as Tecnologias Transgênicas, utiliza a técnica CRISPR para criar ratos com doenças raras semelhantes às humanas, como o albinismo. Em sua opinião, ainda existem muitos riscos desconhecidos para se aplicar a ferramenta em embriões humanos com finalidades terapêuticas. No caso da China, além disso, não se trata de uma aplicação para curar uma doença hereditária. Os embriões eram saudáveis. É, como lamenta Montoliu, uma suposta tentativa de melhora genética da espécie humana.

Resposta. É preciso manter o ceticismo e assumir que ainda não sabemos se isso que nos contam ocorreu realmente. Já engolimos muitas notícias vindas da China que depois precisamos corrigir ou negar. Mais do que um comunicado científico, parece o anúncio de algumas das empresas do pesquisador, que tem empresas e, portanto, tem interesses em relação ao assunto. Legítimos, mas interesses no final das contas. Na terça-feira começa um congresso mundial de edição genética em Hong Kong. Melhor caixa de ressonância não há. Conseguiu uma enorme campanha de publicidade e agora terá filas enormes de casais que solicitarão a ele esse processo de edição genética.

"O passo seguinte é uma eugenia total. Dirão aos pais? O que os senhores desejam?”

P. É ético?

R. Foi aberta uma caixa de Pandora. É de uma irresponsabilidade colossal. Não é uma edição para curar. É uma melhora genética. O passo seguinte é uma eugenia total. Dirão aos pais: “O que os senhores desejam?”. O veto foi levantado, que é o que não queríamos que acontecesse, mas aconteceu onde sabíamos que ocorreria: na China. É preciso dizer claramente que essa experiência é ilegal em nosso país e além disso é ilegal em muitos outros países, incluindo os EUA e o Reino Unido, onde é possível a edição genética de embriões em pesquisa, mas não sua implementação [em uma mãe].

P. Como serão essas meninas?

R. O mais normal é que sejam meninas mosaico, com diferentes códigos genéticos em suas células. É algo absolutamente irresponsável. Ao longo de 20 ou 30 anos poderão desenvolver uma doença autoimune, em que as defesas de seu organismo ataquem suas próprias células. E as mudanças nessas meninas serão transmitidas aos seus filhos. O impacto bioético vai além das meninas. Os pesquisadores chineses criaram uma nova estirpe de humanos, no sentido estrito. A mensagem que estão enviando é terrível. Mais pessoas irão pedir que esses genes sejam desativados em seus filhos. Os autores cruzaram duas linhas vermelhas: um embrião humano editado geneticamente foi implantado e gestado. E, além disso, a aplicação é de melhora genética, não terapêutica.

"Foi aberta uma caixa de Pandora. É de uma irresponsabilidade colossal"

P. Há alguma forma de evitar essas experiências em humanos?

R. Nesse ano lançamos em Paris a Associação para a Pesquisa Responsável e Inovação em Edição Genética (ARRIGE, na sigla em inglês). O órgão foi incorporado à Unesco. Uma de nossas propostas é impulsionar a governança internacional, mas somos conscientes de que é muito difícil. Existem poucos tratados que tenham alcance mundial, além da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Talvez seja o momento de fazer um tratado internacional para regulamentar a edição genética. O que parece ter acontecido na China obrigaria a existência de uma legislação internacional.

P. O que pode dar errado no caso de China?

R. A desativação de um gene mediante edição genética, mediante CRISPR, é a aplicação mais simples de todas. Apesar disso, uma das irmãs gêmeas parece ter as duas cópias do gene desativadas, enquanto a outra irmã só tem uma das duas cópias desativadas, como admite o pesquisador. Acho inacreditável que ele o reconheça sem problema. Isso demonstra sua incapacidade para controlar o sistema. Eu pediria a esse pesquisador que nos contasse exatamente o que fez e como, para que pudéssemos avaliar qual é o impacto da experiência.