China

Protecionismo de Trump tem raízes no passado dos EUA

Conselheiro de Lincoln, Carey via a política de livre-comércio como uma forma de dominação econômica britânica, mais ou menos como Trump faz agora com a China

Luiz Carlos Azedo/Correio Braziliense

Henry Charles Carey foi um economista do século 19, conhecido por ser o principal teórico econômico do protetorado industrial dos Estados Unidos. Sua defesa do protecionismo se contrapunha às ideias do “laissez faire” (livre-comércio) britânico representado por David Ricardo e Adam Smith. Quem me chamou atenção para a importância desse economista na história dos Estados Unidos foi meu velho camarada Gilvan Cavalcanti de Melo, editor do site Democracia política e novo reformismo.

Dele recebi duas páginas instigantes do livro Grundisse (Boi Tempo), os manuscritos de Karl Marx (1818-1883) intitulados “Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie” (Elementos fundamentais para a crítica da economia política), no qual o autor de “O Capital” destaca a originalidade das ideias de Carey àquela altura da expansão capitalista pelo mundo. Um dos manuscritos é “Formações econômicas pré-capitalistas”, que contraria o determinismo histórico stalinista. Esses textos somente foram publicados em 1941.

Natural da Filadélfia, Henry Charles Carey (1793 –1879) foi um dos principais representantes da escola americana de economia política no século 19. No seu livro Harmonia de interesses, comparou e contrastou o que ele chamava de “sistema britânico” de livre comércio com o “sistema americano” de desenvolvimento econômico, mediante proteção alfandegária e intervenção governamental para estimular a produção. Essa obra fez dele o mais importante consultor econômico de Abraham Lincoln (1809-1865) na Presidência dos EUA.

Era filho do também economista Mathew Carey (1760-1839), um irlandês reformador e editor de livros radicado na Filadélfia, cujos ensaios sobre economia endossavam as ideias de Alexandre Hamilton (1755-1804, um dos federalistas patronos da democracia americana, sobre a proteção e a promoção da indústria. Henry Carey também escreveu sobre salários, sistema de crédito, juro, escravidão, direito autoral, ensaios que reuniu na trilogia “Princípios da ciência social”.

Marx reconhece Carey como o único economista original entre os norte-americanos de sua época, mas criticou sua tentativa de apresentar o capitalismo norte-americano como um sistema harmonioso. No “Grundrisse”, observa que Carey, vindo de um país onde a sociedade burguesa se desenvolveu sem as estruturas feudais europeias, tendia a ver as relações de produção capitalistas da sua época como naturais e eternas. A implicância de Marx se deve ao fato de que Carey considerava os antagonismos sociais do capitalismo meras distorções herdadas do feudalismo europeu, especialmente do modelo britânico, que não se aplicariam aos Estados Unidos.

Indústria e reforma agrária

Como agora faz o presidente norte-americano Donald Trump, Carey defendia que o protecionismo era essencial para o desenvolvimento das indústrias nacionais. Segundo ele, as tarifas de importação protegeriam as indústrias nascentes da concorrência externa, principalmente da hegemonia britânica. Para ele, o livre comércio beneficiava apenas as nações já industrializadas, ampliando as desigualdades globais. Diante disso, o Estado deveria adotar medidas para fortalecer o mercado doméstico e estimular a produção nacional. Mais parecido com o tarifaço de Trump é impossível.

Carey não era apenas economista, era também um ativista político, ligado ao senador Henry Clay e à chamada American System, que propunha tarifas protecionistas, investimento em infraestrutura, um banco nacional forte e, sobretudo, promovia forte campanha contra a Inglaterra, acusada de sufocar e matar as indústrias norte-americanas, mais ou menos como Trump faz agora com a China. Mas não apenas os chineses. O presidente norte-americano afirma que a maioria dos países explora os Estados Unidos, quando o que aconteceu nos últimos cem anos foi o contrário.

Abraham Lincoln foi muito influenciado pelas ideias de Carey, inclusive no combate à escravidão e na defesa da reforma agrária, que resultaram na Guerra da Secessão. Segundo o economista, a vitória sobre as dificuldades para a produção agrícola, pelo árduo e continuado esforço, dá direito ao primeiro ocupante da terra à sua propriedade no solo. Seu valor constitui uma proporção muito pequena do custo despendido, porque representa somente o que seria exigido, com a ciência e os recursos ao longo do tempo, para elevar a terra de seu primitivo estado à situação produtiva.

A propriedade da terra, por conseguinte, seria somente uma forma de capital investido, uma quantidade de trabalho ou os frutos do trabalho permanentemente incorporados ao solo; pelo qual, como para qualquer outro capitalista, o proprietário é compensado por uma parte do produto. As teses de Carey tanto legitimaram a “conquista do Oeste” quanto o consequente massacre das populações indígenas.

Além de referência histórica, a política econômica republicana nos EUA durante o final do século 19, de certa forma, as ideias de Carey também influenciaram o nacional-desenvolvimentismo latino-americano de Celso Furtado e Raúl Prebisch, em meados do Século 20, que pode renascer das cinzas, inclusive aqui no Brasil.

Protestos na China: jornalista da BBC é detido durante cobertura

BBC News Brasil*

A polícia chinesa espancou um jornalista da BBC em Xangai e o prendeu brevemente enquanto ele cobria protestos que varrem o país contra o lockdown imposto pelo governo por causa da covid-19

Ed Lawrence foi detido no principal protesto da cidade no domingo (27/11) por várias horas antes de ser libertado.

"É muito preocupante que um de nossos jornalistas tenha sido atacado desta forma enquanto cumpria suas funções", disse a BBC.

O governo da China disse que Lawrence não apresentou suas credenciais de imprensa.

Ele estava filmando a multidão no maior protesto do país em Xangai, na Wulumuqi Middle Road, no domingo. Imagens amplamente compartilhadas nas redes sociais mostraram vários policiais agarrando Lawrence e prendendo-o no chão.

Lawrance foi espancado e chutado por policiais e depois levado algemado.

A BBC descreveu a prisão de seu jornalista como "extremamente preocupante".

A polícia chinesa espancou um jornalista da BBC em Xangai e o prendeu brevemente enquanto ele cobria protestos que varrem o país contra o lockdown imposto pelo governo por causa da covid-19.

Ed Lawrence foi detido no principal protesto da cidade no domingo (27/11) por várias horas antes de ser libertado.

"É muito preocupante que um de nossos jornalistas tenha sido atacado desta forma enquanto cumpria suas funções", disse a BBC.

O governo da China disse que Lawrence não apresentou suas credenciais de imprensa.

Ele estava filmando a multidão no maior protesto do país em Xangai, na Wulumuqi Middle Road, no domingo. Imagens amplamente compartilhadas nas redes sociais mostraram vários policiais agarrando Lawrence e prendendo-o no chão.

Lawrance foi espancado e chutado por policiais e depois levado algemado.

A BBC descreveu a prisão de seu jornalista como "extremamente preocupante".

*Texto publicado originalmente no site BBC News Brasil

Copa do Mundo e covid: por que 'normalidade' frustra chineses

Kerry Allen*, BBC News Brasil

Os meios de comunicação estatais chineses deram grande atenção à Copa do Mundo nesta semana, mas as partidas de futebol estão alimentando a frustração da população do país, que está ficando à margem das comemorações.

Além da seleção da China não ter se classificado para o evento, cenas de comemorações sem máscara e aglomerações barulhentas no Catar irritaram os espectadores, que foram desencorajados a se reunir para assistir aos jogos.

Muitos usaram a Copa do Mundo para reclamar na internet sobre as estratégias contra a covid atualmente em vigor na China. O país mantém uma política de covid-zero, na qual comunidades inteiras entram em lockdown por causa de casos isolados do vírus, a fim de evitar que se espalhe.

A China registrou nesta semana o maior número de casos diários de covid desde o início da pandemia, apesar das medidas rígidas adotadas. Várias cidades grandes, incluindo a capital Pequim e o centro comercial do sul, Guangzhou, estão enfrentando surtos da doença.

Na quarta-feira desta semana, foram registrados 31.527 casos, frente ao pico de 28 mil em abril. No entanto, os números ainda são ínfimos para um país de 1,4 bilhão de habitantes.

Presença simbólica

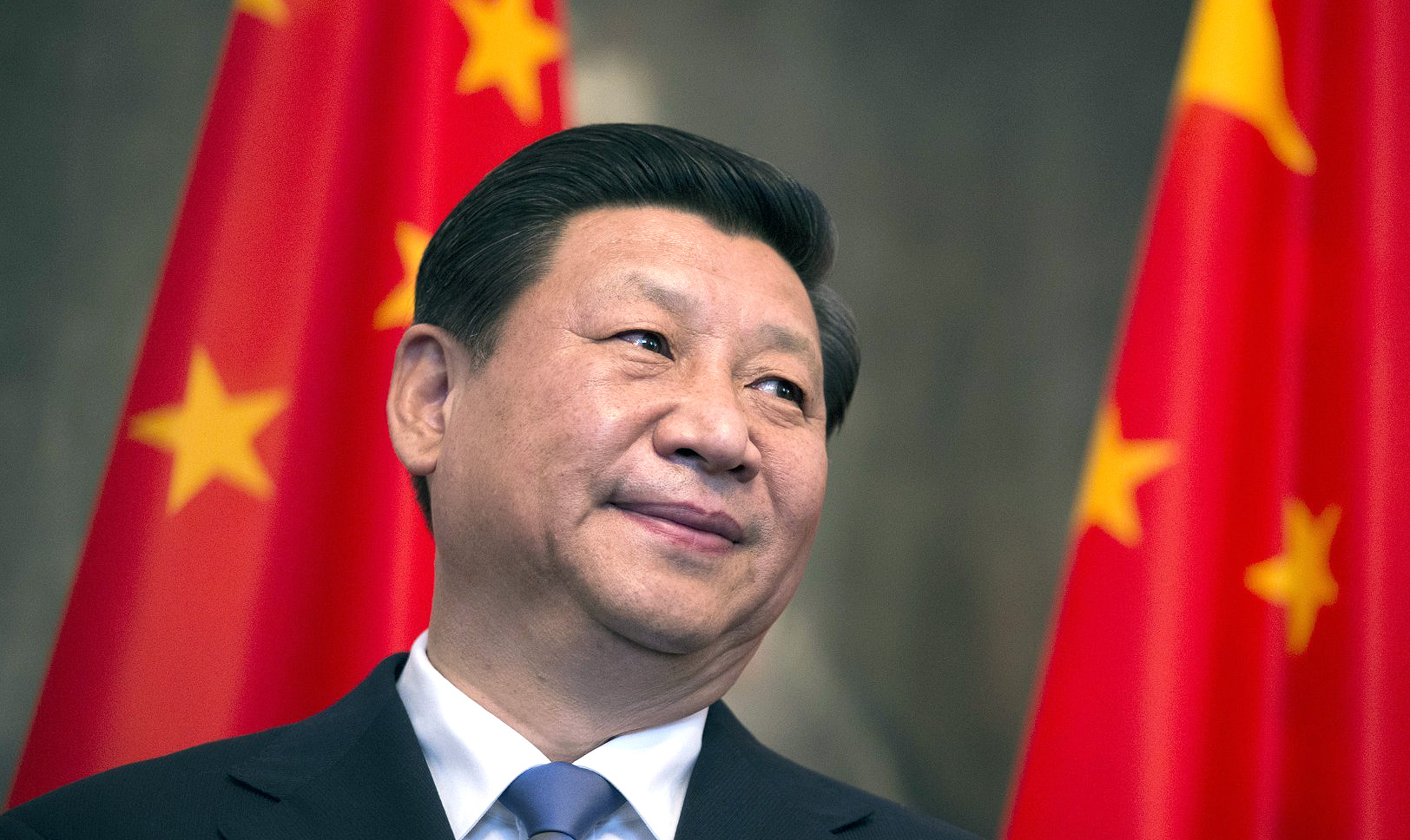

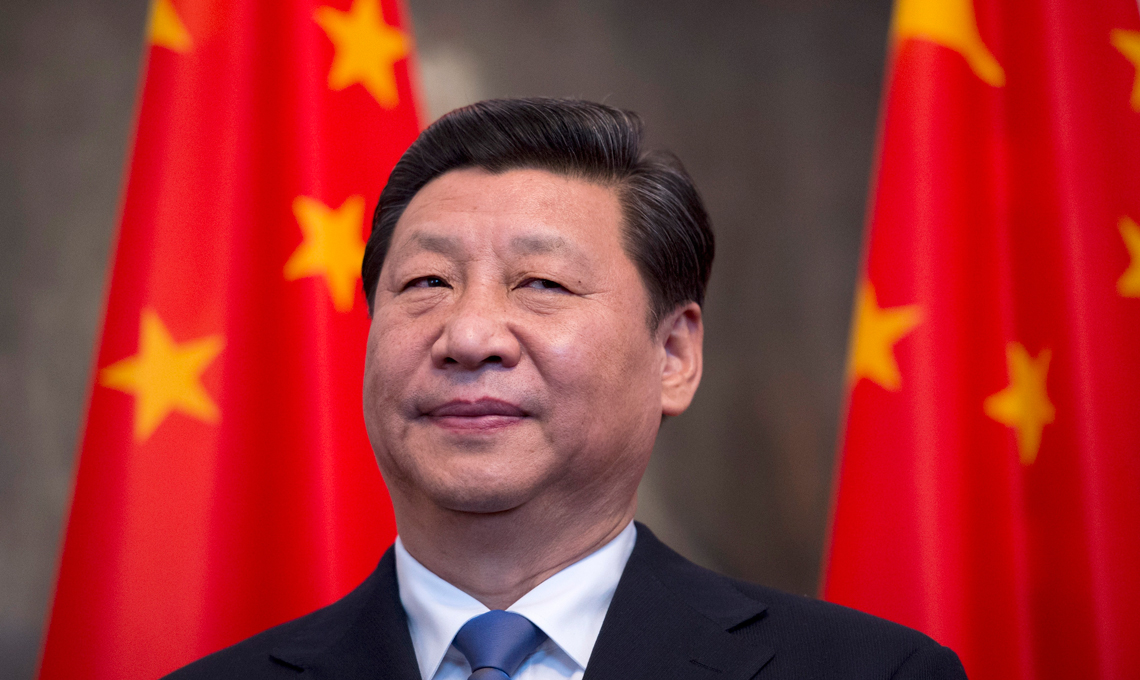

O futebol é muito popular na China. O presidente, Xi Jinping, é conhecido por ser um amante do esporte, e já havia falado anteriormente que era um sonho do país vencer a Copa do Mundo.

Por isso, as partidas estão sendo transmitidas pela emissora nacional CCTV, e a imprensa estatal tem buscado ampliar a "presença" da China.

O Global Times noticiou como os produtos fabricados na China "desde os ônibus até o estádio [Lusail], e inclusive aparelhos de ar-condicionado, estão bem representados no evento".

Meios de comunicação importantes como a CCTV também divulgaram a presença de porta-bandeiras chineses na cerimônia de abertura — e como dois pandas gigantes chegaram ao Catar para "conhecer" os visitantes que chegam para o evento.

Mas é evidente que a covid-19 atrapalhou as comemorações. Nas principais cidades, os surtos provocaram mais uma vez o fechamento de negócios não essenciais — e as pessoas foram instadas a limitar seus movimentos.

Sem bares para onde ir, o jornal Global Times afirma que alguns torcedores estão "optando por ver os jogos em casa com suas famílias". Outros, segundo a publicação, preferiram ir acampar.

Os voos entre o Catar e a China também permanecem bastante limitados para quem deseja assistir ao evento pessoalmente.

Um mundo dividido

Muitos estão sentindo um forte isolamento ao assistir ao evento deste ano.

Uma carta aberta questionando a contínua política de covid-zero do país e perguntando se a China estava "no mesmo planeta" que o Catar se espalhou rapidamente no aplicativo de mensagens WeChat na terça-feira, antes de ser censurada.

Na rede social Weibo, parecida com o Twitter, não faltam comentários de espectadores falando sobre como assistir às partidas deste ano os faz se sentirem separados do resto do mundo.

Alguns compartilham a percepção de que é "estranho" ver centenas de milhares de pessoas reunidas, sem usar máscaras ou precisar mostrar evidências de um teste recente de covid-19.

"Não há assentos separados para que as pessoas possam manter distância social, e não há ninguém vestido de branco e azul [médico] nos bastidores. Este planeta ficou realmente dividido."

"De um lado do mundo tem o carnaval que é a Copa do Mundo, do outro tem a regra de não ir a lugares públicos por cinco dias", diz outro usuário.

Alguns afirmam ter dificuldade de explicar aos filhos por que as cenas do Mundial são tão diferentes daquelas que as pessoas testemunham em casa.

Há muita gente na China, no entanto, que critica a abertura de países no exterior, enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) ainda classifica o vírus causador da covid-19 de "emergência global aguda".

Até agora, não há uma perspectiva de término das medidas existentes na China. Nesta semana, o porta-voz da Comissão Nacional de Saúde "alertou contra qualquer afrouxamento na prevenção e controle da epidemia" — e fez um apelo por "medidas mais resolutas e decisivas" para controlar os casos da doença.

Os governos locais das principais cidades reintroduziram testes em massa e restrições de viagens — e, por fim, transmitiram a mensagem de que as pessoas deveriam tentar ficar em casa.

Mas depois de três anos de medidas deste tipo, as pessoas estão frustradas, o que provocou protestos no último mês nas cidades de Guangzhou e Zhengzhou.

*Texto publicado originalmente no site BBC News Brasil. Título editado

Após Putin convocar 300 mil reservistas para guerra na Ucrânia, China pede "diálogo"

Thales Schmidt*, Brasil de Fato

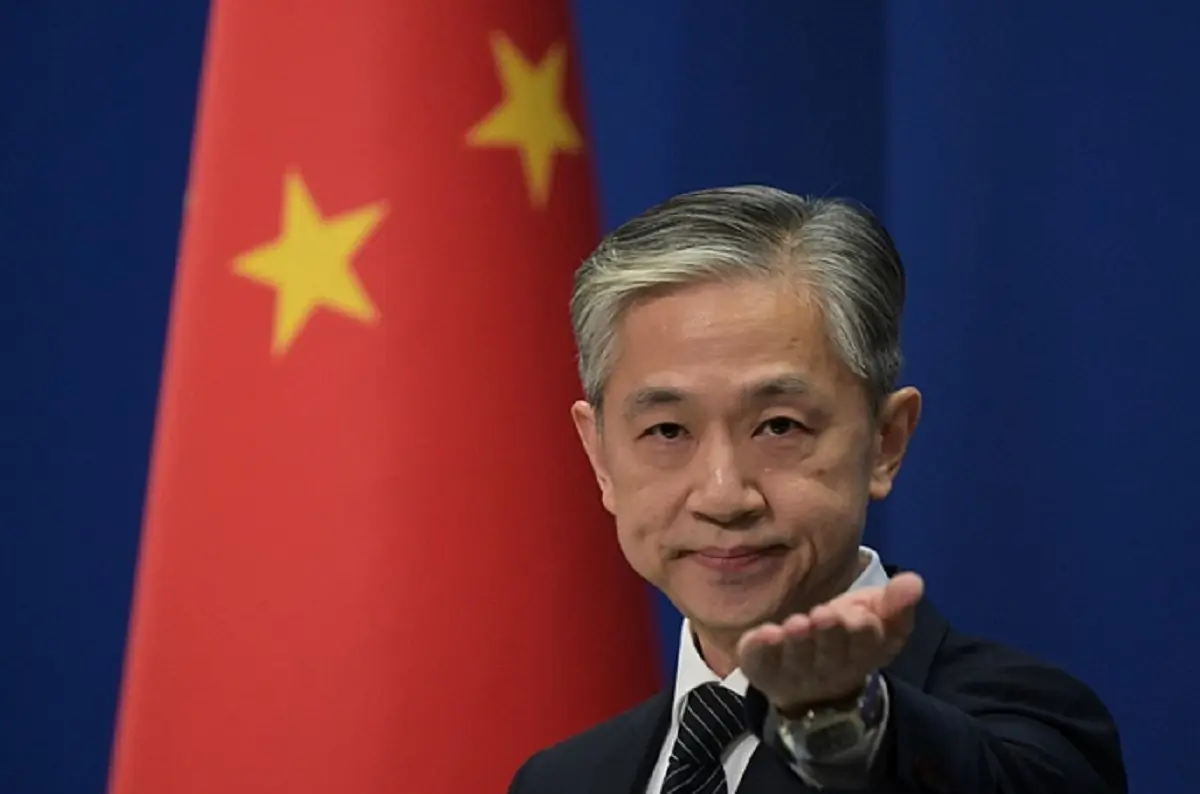

Após uma escalada na guerra da Ucrânia, com a decisão por um referendo nos territórios ucranianos conquistados por Moscou e uma declaração de mobilização militar de Putin, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, defendeu nesta quarta-feira (21) uma saída "pacífica" para o conflito que já matou 5.916 civis, segundo cálculos da ONU.

Perguntado sobre a questão em coletiva de imprensa, Wang afirmou que a China tem uma posição "consistente e clara", defendeu a carta da ONU e destacou que "as preocupações legítimas de segurança de qualquer país devem ser levadas a sério".

"Apelamos às partes interessadas para que resolvam adequadamente as diferenças através do diálogo e da consulta. A China está pronta para trabalhar com membros da comunidade internacional para continuar a desempenhar um papel construtivo nos esforços de desescalada", disse Wang.

Em outras ocasiões, diplomatas chineses destacaram o expansionismo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) quando perguntados sobre o conflito. Nessa mais recente ocasião, Wang não citou nominalmente a aliança militar liderada pelos Estados Unidos.

China e Rússia afirmam ter uma "aliança sem limites" e costumam apresentar uma frente unida diante dos Estados Unidos e do Ocidente, mas o prolongamento da guerra na Ucrânia tem tensionado a parceria. Quando o presidente russo, Vladimir Putin, e o líder chinês, Xi Jinping, se reuniram durante a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (SCO) na semana passada, Putin afirmou entender as "preocupações" chinesas com o conflito.

Nesta quarta-feira (21), Putin anunciou por meio de discurso na televisão a convocação de 300 mil reservistas para o campo de batalha e apoiou a realização de referendes de adesão à Rússia das autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, além das regiões ucranianas de Kherson e Zaporozhye.

O presidente russo disse que se a integridade territorial do país for ameaçada, a Rússia usará todos os meios à sua disposição.

"No caso de ameaça da integridade territorial da Rússia, usaremos todos os métodos, incluindo armas nucleares, isso não é um blefe", disse Putin.

*Texto publicado originalmente no portal do Brasil de Fato.

Fome: Em busca de uma saída solidária e global

Claudio Fernandes, Outras Palavras*

Caro leitor e cara leitora. Não se espante com o título aparentemente alarmista deste artigo, pois ele reflete uma verdade sobre fatos! Ouso dizer que, do jeito como as coisas estão colocadas, a humanidade não irá respirar tranquila pelos próximos anos. Contudo, meu trabalho aqui não será fazer previsões pessimistas para o futuro, mas sim, refletir sobre alguns aspectos da arquitetura financeira mundial, o papel das Nações Unidas e os compromissos políticos que os Estados-nações precisam assumir para construir e implementar uma resposta efetiva às crises que se acumulam.

Começo esta reflexão a partir de uma experiência recente, quando estive representando a Gestos e o Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda (GT Agenda 2030) em Nova York, durante o VII Fórum de Financiamento para o Desenvolvimento (FfD), promovido pela Organização das Nações Unidas. O fórum buscava discutir estratégias de atuação que pudessem responder à perspectiva de uma nova grande crise global resultante de um colapso no pagamento das dívidas externas de países em desenvolvimento.

Lembro-me que, em seu segundo dia, a guerra imposta pela Rússia à Ucrânia chegou de forma pesada à quarta reunião de debates do FfD. Para além das mortes e da violência militar explícita que tem chocado a comunidade internacional, outro problema já se apresenta: vários países dependem de grãos importados do país atacado. O tema dominante, então, passou a ser o novo perigo de racionamento de alimentos e a insegurança alimentar, multiplicados pelos riscos do aumento da inflação, resultado dos problemas de cadeia de valor causados pela pandemia da Covid-19.

Contudo – e apesar do clamor da sociedade civil internacional para traçar alternativas socialmente responsáveis e verdadeiramente sustentáveis para reconstruir a economia mundial de forma equitativa – o que se ouviu no VII FfD foi mais do mesmo. A pura repetição de estratégias fracassadas que favorecem prioritariamente o 0,1% mais rico, enquanto os 99% da população mundial são arrastados para o fundo do abismo que a atual arquitetura financeira global cavou ao longo das últimas décadas. Diante disso, voltei para casa maquinando algumas das reflexões abaixo.

Para além da guerra, pode-se perceber a falta de compreensão da urgência em que o mundo está colocado. A emergência climática é uma disrupção presente e destinada a acelerar exponencialmente. Estamos falando de uma resposta logarítmica do planeta. O tempo já se esgotou para muitas populações em muitos países. Otimizar os fluxos financeiros em direção à sustentabilidade tem sido um apelo urgente há, pelo menos, sete anos, mas pouco avançou nesse sentido.

É preciso reconhecer que as soluções financeiras projetadas até agora ficaram aquém de seus objetivos. O “mercado” (esta entidade mítica e abstrata que engole todas as instâncias da economia política), como sempre, é o que domina o processo de financiamento para o desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque os players e as regras do jogo não mudaram nem um milímetro para criar um processo normativo de transformação. O risco já há muito tempo tem sido considerado por meio da expansão de instrumentos derivativos para manter o sistema em rotatividade. Não podemos priorizar a mera reprodução do capital através do sistema financeiro enquanto continuamos a prejudicar pessoas e comunidades – o verdadeiro material concreto que faz a sociedade e a economia existirem.

A esses desafios, somam-se problemas sistêmicos e históricos já existentes que atrasam, e em certos casos, impedem a implementação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Como proposta para se encontrar soluções efetivas, a sociedade civil organizada vem requerendo explicitamente a convocação da quarta Conferência Internacional do Financiamento para o Desenvolvimento, entendendo que é o único espaço legítimo onde decisões que levam a mudanças fundamentais na arquitetura financeira global podem ser tomadas. Enquanto a União Europeia apoia a iniciativa, a China e os 134 países (incluindo o Brasil) que compõem o G77 estão divididos sobre o tema. Em conversa com um representante brasileiro, nos foi confiado que o motivo é o “medo de que uma nova conferência tenha como resultado um retrocesso nas questões em discussão”. Outros países do Sul Global também expressaram a mesma preocupação.

Realmente o mundo hoje está bem diferente do que era em 2015, quando foram aprovadas as resoluções da Agenda 2030, do Acordo de Paris e da Agenda de Ação de Addis Ababa. Desde então vários países se mostraram contrários aos processos de mitigação da emergência climática, de equidade de gênero e de expansão democrática. Em diversas regiões, a política foi infectada pela intolerância, pelo desrespeito e pela violência, criando riscos às liberdades e às instituições de direito. No entanto, decisões precisam ser tomadas sobre a arquitetura financeira vigente, que tem exacerbado os problemas ao invés de oferecer soluções sustentáveis para os diversos desafios que persistentemente ampliam os níveis de desigualdade presentes em cada país e entre as nações.

Em debate especial com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e as instituições Bretton Woods – isso é, Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial e Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) – tornou-se evidente que as medidas tomadas para mitigar os efeitos da pandemia de Covid-19 foram insuficientes. Por exemplo, os Direitos Especiais de Saque (SDR) emitidos pelo FMI, equivalentes a 650 bilhões de dólares, ficaram principalmente nas mãos dos países que menos precisavam. Isso ocorreu porque o critério de distribuição foi baseado em quotas dos países na instituição; essas quotas, por sua vez, são determinadas por volumes de doação. Ou seja, os países com mais recursos tiveram as maiores quotas.

Como salientou Bodo Elmers, do Global Policy Forum e representante do grupo da sociedade civil para o FfD, “neste momento 400 bilhões de dólares estão dormentes nos bancos centrais de países que não precisam, enquanto os que precisam não conseguem acesso aos recursos”. É importante ressaltar que essas instituições foram criadas no contexto da maior crise mundial do século XX para prevenir crises futuras; mas aparentemente não foram capazes de prevenir ou mitigar satisfatoriamente as crises atuais.

Este órgão, a Organização das Nações Unidas, deveria representar o compromisso com os valores mais elevados para a humanidade e assumir um papel de protagonismo na tentativa de resolver a confluência de crises em que nos encontramos; particularmente o crescente desafio financeiro para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Uma nova Conferência Internacional de financiamento para o desenvolvimento em um futuro próximo, mas que deve ser decidida com urgência, é o único processo legítimo para realmente assumir a responsabilidade que o mundo precisa da comunidade internacional.

Portanto, precisamos de políticas públicas concretas e pragmáticas para reprojetar o equilíbrio das relações de poder que criaram a confluência de crises que vivemos e viveremos nos próximos anos. O que este fórum pode decidir? Pode decidir estabelecer um quadro normativo para um mecanismo de resolução de dívida soberana dos países, mas recusa-se a fazê-lo. Tem um mandato para criar uma convenção tributária internacional, conforme solicitado pelo G77, o que atualizaria o quadro normativo para um mundo globalizado e digitalizado. Mas tampouco avança.

De fato, a Agenda 2030 parece, cada vez mais, ser um sonho inalcançável; porém, algumas medidas governamentais também poderiam ajudar a amortecer os impactos globais e ampliar a implementação dos ODSs, como a precificação das emissões de carbono, a taxação sobre grandes fortunas e a adoção de tributos sobre transações financeiras em contexto multi-jurisdicional. A emissão de títulos da dívida pública com a condicionalidade para o financiamento do desenvolvimento sustentável também poderiam, em tese, servir para fazer girar a engrenagem financeira necessária para uma mudança sistêmica na aplicação de recursos privados.

Mas como lembra o editorial The private-equality delusion (A ilusão da igualdade privada, em tradução livre), publicado em 4 de março deste ano pela revista The Economist, “nós precisamos passar a levar a sério e refletir o que os mercados privados podem e não podem fazer”. Enquanto faltam recursos para a sociedade civil promover as mudanças necessárias para implementar a Agenda 2030, os agentes privados, de diversos tamanhos e volume de capital, já demonstraram que não têm compromisso efetivo com o desenvolvimento sustentável.

Um exemplo emblemático é o do Estado brasileiro que em 2012 (ainda durante o governo Dilma), optou por zerar as alíquotas do imposto sobre operações financeiras (IOF) na bolsa de valores e futuros. Isso fez com que este tributo passasse a ser sentido apenas pelo cidadão médio. Além disso, o país está na contramão das grandes economias do mundo em vários sentidos, entre eles figuram a não progressividade de impostos sobre fortunas e medidas de austeridade fiscal como a Emenda Constitucional 95/2016 (que estabeleceu o famigerado “teto de gastos” para investimentos fundamentais para o desenvolvimento social) – isso para não falar do problema (cultural) inflacionário que está sendo tratado da pior forma possível – e de uma economia oligopolizada que abre espaço para a formação de cartéis e moderna engenharia de preços.

Verdade seja dita: é inadmissível que enquanto o mundo amarga 6 milhões de mortes por Covid-19 e cada vez mais pessoas são jogadas para a pobreza e extrema pobreza, os bilionários do mundo tenha ampliado suas fortunas em cerca de 60% (segundos dados da Forbes e da Oxfam). Reorganizar o fluxo de capitais, bem como os destinos e condicionalidades sustentáveis de suas aplicações deve ser um compromisso humanista.

Temos os recursos necessários para fazer isso, mas é preciso coragem. Coragem das pessoas responsáveis pela formulação de leis, de chefes de Estado e players da geopolítica para abandonar um modelo econômico falido que coloca a existência da vida humana no planeta em risco. Acima de tudo, é preciso reconhecer a capacidade ímpar das organizações da sociedade civil em liderar o caminho para uma comunidade global sustentável e equitativa. Sabemos como fazer e, cada vez mais, precisamos dos recursos necessários para alavancar nossas ações e causar impacto positivo em maior grau e volume.

*Texto publicado originalmente em Outras Palavras

Ucrânia e as cruzadas contemporâneas

Maurício Ayer*, em Outras Palavras

As guerras são feitas de atrocidades, e quem paga um alto preço é sempre o povo: morte, destruição, desterro, luto, desrazão. A história vai precisar passar a limpo tudo o que está acontecendo na Ucrânia sob a responsabilidade de Vladimir Putin e seus generais. Dito isso, com toda ênfase, causa espanto o consenso midiático que se formou em torno da condenação unilateral da Rússia – e mais que ao país, da pessoa de Putin, pintado como um psicopata vil e frio, movido pelo desejo megalômano de reconstruir o império russo (czarista ou soviético, as imagens são intercambiáveis). Ignoram-se ou escondem-se fatos de importância incontornável para uma compreensão minimamente lúcida do caso. Ignora-se também que os países que acusam a Rússia cometem, neste exato momento, crimes iguais ou piores aos que apontam, com consequências humanas ainda mais drásticas, numerosas e prolongadas, sem que os governos, a mídia e os órgãos internacionais se escandalizem ou mesmo pareçam se importar.

Recolho dois entre muitos exemplos: foi o que denunciou Jonathan Cook, neste texto em que compara a diferença de comoção da mídia ocidental com o povo ucraniano e com outros povos vítimas de ataque, como os palestinos, os iraquianos e os iemenitas. Ou Boaventura de Souza Santos ao nomear como uma "novilíngua" a linguagem invertida usada para cobrir a guerra.

Ignorando-se o contexto, revirando-se a linguagem, o conflito passa a ser explicado como uma agressão russa motivada pela sede de poder de um homem, e suas motivações declaradas ficam lançadas no rol das “alegações” de um rematado criminoso, a serem desprezadas de saída. Veste-se em Putin o figurino do anticristo, do grande vilão que quer dominar o mundo.

É esta clivagem entre o Bem e o Mal, entre o humano e o desumano etc., que dá um contorno francamente teológico ao conflito. Configura-se, passo a passo, uma guerra mística – ou guerra santa, que no Ocidente cristão teve sua realização histórica mais clara nas cruzadas. Trata-se de combater o Mal que poderá nos destruir, e tudo o que vier da boca do inferno será enganoso, indigno ou absolutamente execrável, enquanto tudo o que se fizer do lado de cá se justifica no horizonte de uma escatologia universal. Daí que os crimes de guerra do lado de cá são justificados ou não são sequer mencionados (bombardeios, ataques de drones, massacres, laboratórios de armas biológicas, falsas alegações de armas químicas a serem imputadas aos inimigos etc.) e os de lá são justamente apontados, quando não sujeitos a distorsões. Esse tipo de construção ideológica desumaniza e desistoriciza, o julgamento se dá não pelos atos mas pelo grupo de pertencimento. Às vezes a divisão é designada entre “democracias” e “autocracias”, mas Lúcio Flávio Almeida mostrou como o enquadramento em um grupo ou outro depende, de novo, mais das alianças do que efetivamente da situação política do país.

A comparação com as cruzadas não é fortuita. Vale relembrar que, logo após os atentados de 11 de Setembro, ao anunciar a deflagração da “guerra ao terror”, as mensagens do governo George W. Bush falavam de uma “cruzada” contra os inimigos islâmicos e de um “choque de civilizações”. À época, Noam Chomsky apontou o que os governantes estadunidenses logo perceberam: que a escolha dos termos era infeliz caso desejassem manter algum diálogo com seus aliados muçulmanos (11 de Setembro, Bertrand Brasil, 2003). Passaram a usar o termo “guerra” – que Chomsky julga também inadequado diante de um substantivo mais apropriado, que seria “crime”, o mesmo a ser usado em referência aos atentados contra Nova York e o Pentágono – para designar o ataque a países como Afeganistão e Iraque, inclusive suas populações civis, como resposta a um ataque de um grupo terrorista, sob o pretexto, agora, de combater o “desumano”, a “barbárie”. Ao deixar escapar a palavra, depois escamoteada, o Império traía um desejo de cruzada. A evocação certamente se devia à associação religiosa, ao combate aos “pagãos”, como nos séculos XI e XII, mas a questão já era estrutural. Desejava-se pôr em curso a forma-cruzada, dividir a humanidade em mundos inconciliáveis por princípio.

Porém, se a palavra “cruzada” foi evitada, isso não quer dizer que ela tenha perdido eficácia na compreensão simbólica do contexto – ao contrário, seu sentido transborda como uma espécie de excesso. Nesse jogo de palavras – dessa atroz “literatura” cujo enredo define as vidas de povos inteiros… –, vale considerar o que Jorge Luís Borges escreveu: numa narrativa sobre o xadrez, a única palavra proibida é “xadrez”. Ocultar a palavra para que o seu sentido possa configurar estruturalmente a mensagem; ser centro e ausência das relações implicadas nesses eventos históricos. Trata-se de esconder o sentido fundamental e expressá-lo em termos socialmente aceitáveis, desde que funcionem como ordenadores do objetivo que realiza, em última instância, aquilo que foi ocultado.

A paz de Deus e as cruzadas

Permita-me fazer um recuo histórico para melhor compor essa comparação.

A ideia da primeira cruzada, que partiu rumo à Terra Santa no ano de 1095, foi longamente maturada no coração da Europa católica, como um enorme esforço de produzir a unidade no mundo cristão direcionando a violência para o seu exterior. Ou seja, contra os muçulmanos, que eram, sob a inspiração do Islã, tão expansionistas e belicistas quanto os cristãos. Alguns personagens históricos (como o papa Urbano III) e histórico-míticos (como Pedro, o Eremita) passaram anos percorrendo os diversos reinos em campanha pela realização de uma enorme expedição militar para salvar o Santo Sepulcro (o local onde fora enterrado o Cristo retirado da cruz), então sob o sacrílego domínio pagão. Além disso, os cristãos do Oriente pediam socorro aos seus irmãos europeus, e não socorrê-los equivalia a um ato fratricida.

As próprias noções de Cristandade e Europa, como uma coletividade e um território forjadores de uma identidade, surgem deste processo. O argumento ganhou força e um exército de milhares de soldados e cavaleiros foi – como na canção Agnus Sei, de Aldir Blanc de João Bosco – “levar ao reino dos minaretes | a paz na ponta dos aríetes | a conversão para os infiéis”. Mas as verdadeiras razões eram bem outras.

O primeiro ponto era resolver a questão da violência interna ao mundo cristão, tanto nos conflitos entre reinos quanto nos ataques aos mosteiros, muitas vezes perpetrados pelos próprios cavaleiros, de origem nobre. Outra preocupação central era a frequente apropriação das terras da Igreja. Foi nesse contexto que se forjou o conceito de “paz de Deus” ao longo dos anos 900 e 1000, a doutrina da defesa da paz entre cristãos.

De fato, entre a coroação do imperador Carlos Magno pelo papa no Natal do ano 800 e o início das cruzadas houve, primeiro, um tempo de prosperidade e unidade, mas que foi sucedido por um século de grande desagregação e violência, que ficou conhecido como o “Século de Ferro”. O vigoroso mas efêmero império de Carlos Magno se fragmentou, a começar entre seus filhos, e diversos principados surgem, multiplicando os conflitos, nada cristãos, entre cristãos…

Não é que o cristianismo nunca tivesse sido uma religião belicista, e que o amor propagado pela mensagem do Cristo no Novo Testamento tenha sofrido uma reviravolta para dar nas cruzadas. Jean Flori, no livro Guerra Santa – Formação da ideia de cruzada no Ocidente cristão (Editora Unicamp, 2013), mostra que a guerra santa cristã não foi uma invenção do século XI, mas uma intensificação de elementos de sacralidade da guerra que vinham desde muito tempo, e que ganhara especial força quando os povos germânicos, que ancestralmente cultuavam a guerra, foram evangelizados. Era o caso do próprio povo franco de Carlos Magno.

Sob o império de Carlos Magno, consolidou-se a visão de que o poder das armas tinha como obrigação moral – e mística – proteger a autoridade da Igreja, devendo os cristãos obedecer a Deus e a São Pedro, e não aos homens e seus interesses mundanos. O poder sagrado era regido pelo papa, mas Carlos era o braço forte que o garantia frente a ataques e riscos. Em muitos momentos o papa escreveu a Carlos pedindo proteção, e o mesmo se reproduzia em menor escala, entre bispos e nobres localmente. Da paz de Deus à guerra santa, há sobretudo uma mudança estratégica.

É aí que entra a “literatura”, com um papel preponderante na construção de um consenso europeu e cristão. Na verdade, o termo literatura é anacrônico para a época, as grandes narrativas eram veiculadas não por escrito, mas sim oralmente pelos chamados jongleurs, artistas múltiplos capazes de contar histórias, improvisar versos, atuar, cantar e tocar um instrumento. A cultura medieval, como a nossa contemporânea, era essencialmente audiovisual, e mesmo a literatura escrita era mais um suporte – um roteiro – para uma realização oral.

Não é por acaso que, na mesma década de 1090 foi produzido o mais antigo manuscrito conhecido da Chanson de Roland (ou Canção de Rolando), uma canção de gesta que é considerada o primeiro texto literário escrito em língua francesa. É possível que tenha havido algum manuscrito anterior e que depois se perdeu? Sim, mas a aceleração da produção de cópias do livro após este momento é sintomática. Por quê?

Rolando, o mito e a história

A história contada na Canção de Rolando tem base em um evento histórico, cujo teor, entretanto, foi se transformando ao longo de três séculos de transmissão oral, para finalmente adaptar-se às necessidades ideológicas daquele final de século XI. A canção conta a história da batalha de Roncesvales – com base em uma batalha que de fato ocorreu no ano de 778. Segundo o texto literário, o exército de Carlos Magno retornava à França após uma campanha vitoriosa na Espanha, então ocupada pelos sarracenos. Humilhado pelo exército carolíngio, o rei sarraceno de Zaragoza, Marsílio, resolve romper o código de honra da guerra para virar o jogo a seu favor. Em aliança com o traidor Ganélon – um cavaleiro de Carlos que tem inveja e despeito por Rolando, que está amigado com a sua enteada –, o sarraceno finge sua rendição e conversão ao cristianismo, para então atacar a retaguarda imperial rompendo um acordo de paz.

Ganélon, o traidor, manipula o imperador para que o comandante da retaguarda seja Rolando, auxiliado de perto por Oliveiros (Olivier). Rolando resiste heroicamente e trucida com sua espada milhares de soldados muçulmanos, mas seus feitos heroicos não são o bastante para salvar a si e seus comandados da derrota e da morte. O próprio Carlos Magno chega para socorrê-los, mas tarde demais, cabendo-lhe apenas impor a implacável (e justa) vingança contra a felonia dos pagãos.

Na estratégia de propaganda para conquistar adeptos para a cruzada, a Canção de Rolando caía como uma luva. Evocava-se o próprio arquétipo do imperador cristão, que era tão amoroso e puro quanto o mais duro mantenedor da lei de Deus, numa narrativa que rebaixa os muçulmanos à condição de ímpios traidores, verdadeiros ratos assassinos. A Igreja – controladora dos scriptoria onde se copiavam os livros – irá multiplicar as edições desse manuscrito e espalhá-lo pelos reinos. Trata-se claramente de uma ação de propaganda para cultivar o imaginário propício à adesão à cruzada. Difundir o escrito era um modo de estabilizar a mensagem oral, sempre sujeita a variações, inversões, intervenções do narrador, e assim trabalhar para legitimar as expedições junto ao povo e aos reinos.

Mas se a narrativa vinha a calhar, é porque ela havia sido moldada especialmente para isso. Confrontada com os fatos históricos, a narrativa de Rolando mostra-se como o resultado de uma série de convenientes adaptações. Por exemplo: a batalha de Roncesvales realmente ocorreu no ano de 778, porém não foram os sarracenos que atacaram as tropas de Carlos, na verdade foi um ataque dos bascos, um povo tão cristão quanto os francos. A derrota das forças carolíngias foi pesada e a notícia percorreu as terras europeias. Mas como as estórias precisam fazer mais sentido do que os fatos, a narrativa foi se transformando ao ser contada e recontada, de modo a transformar uma fragorosa derrota num símbolo fundacional do Império cristão europeu.

Se hoje vemos esse descompasso (e confusão entre ficção e história, na época não era o que acontecia. Nas feiras e festas onde Rolando era exaltado como herói acreditava-se estar ouvindo a própria história do povo francês e cristão. Parece tão antigo, e no entanto vemos algo muito parecido acontecendo hoje, com a omissão ou a falsificação de fatos históricos para se conduzir a coesão ideológica na direção que interessa ao Império.

Há ainda um outro aspecto que ganha especial relevo na comparação com o contexto atual. Como líder da retaguarda, Rolando carregava um instrumento, o olifant, uma espécie de trompa usada para alertar as outras seções do exército do imperador e, em especial, o próprio Carlos Magno, no caso de um ataque surpresa, para que possam vir em seu socorro. Quando percebe a chegada dos exércitos inimigos, Oliveiros exorta Rolando para que toque o olifant, para que a vanguarda do exército retorne em seu auxílio. Mas Rolando, tragicamente orgulhoso, recusa-se a tocar o instrumento e decide que enfrentarão sozinhos a batalha, mesmo absurdamente desproporcional. Somente quando já estão todos feridos e praticamente vencidos é que Rolando tocará o olifant, tarde demais, portanto. Se a atitude do comandante da retaguarda não parece sensata, e isso é ressaltado por Oliveiros, é também essa coragem desmedida que realçará ainda mais a injustiça cometida pelos sarracenos, os verdadeiros culpados pela morte dos maiores guerreiros cristãos.

Na história atual, vemos o presidente ucraniano Volodymir Zelensky no papel de um valoroso herói, um Rolando contemporâneo. Sua fama é cantada amplamente por toda a mídia ocidental, não nos becos e botecos do mundo mas pelos principais e mais ricos veículos de comunicação. Por um lado, ele figura como o corajoso herói que enfrentará até o último homem (ele excluído) o ataque vil de um inimigo sanguinário, pela defesa mais da dignidade e da honra do que da vida de seu povo. É particularmente simbólico o estímulo a que o povo resista com “coquetéis molotov” preparados em suas casas; trata-se de exortação ao suicídio, sem chance de vitória efetiva, mas que torna qualquer ucraniano um potencial herói e mártir. Como Rolando lança seus valorosos cavaleiros e soldados a uma guerra desigual, Zelensky lança seu povo ao sacrifício ao invés de negociar a paz. A rigor, Zelensky participou desse atirar-se para a guerra desde antes, por exemplo, às vésperas do conflito, quando anuncia na Convenção de Munique que a Ucrânia, caso não fosse integrada na Otan, poderia desenvolver seu próprio programa de armas nucleares – o que foi o estopim imediato da invasão russa.

Enquanto se constrói a imagem trágica e heroica de um povo vítima da vileza do louco Putin, agora Zelensky sai tocando seu olifant pelo mundo. Fala aos parlamentos da Europa e de diversos países, como Alemanha, França, EUA e assim por diante. O discurso de Zelensky é belicista e heroico. Alinha-se ao tom dos colunistas dos principais veículos de mídia dos EUA que trata um eventual acordo com a Rússia como frouxidão diante de uma ameaça mundial tão grave quanto o acordo feito pela Inglaterra e a França com a Alemanha de Hitler a respeito da Tchecoslováquia às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Caracterizar Putin como um novo Hitler faz todo sentido na lógica da guerra escatológica.

Fidelidade e fé

No século XI, o mesmo movimento histórico que levou às cruzadas também produziu a chamada “revolução feudal”, que criou o tecido de coesão de uma sociedade ao mesmo tempo belicista e religiosa, integrada ideologicamente mas isolada nas bolhas dos feudos. O medo cultivado naquele momento tinha suas razões, mas foi certamente hiperbolizado pela Igreja. As invasões dos normandos, por exemplo, entre outros povos, de fato existiram, mas suas narrativas provavelmente foram bastante amplificadas pelos mosteiros, como modo de cultivar o medo e provocar ideologicamente a formação de uma outra estrutura social.

Essa enorme operação ideológica, tendo a cruzada como modelo e evento mobilizador, modulava os dois sentidos da palavra latina fides: fé e fidelidade. A fé para obedecer a vontade de Deus, elemento fundamental nas guerras santas como as cruzadas, mas também na submissão dos homens em geral ao poder clerical; a fidelidade como elemento fundante nas relações de suserania e vassalagem que darão coesão ao mundo da chamada Baixa Idade Média, aquele cujos elementos mais povoam o nosso imaginário sobre o período: castelos e cidadelas, nobres guerreiros e seus códigos de cavalaria, a Igreja católica como poder onipresente, com mosteiros, igrejas, catedrais e universidades, um povo pobre e eminentemente rural.

Também é de fé e fidelidade que se faz a guerra comunicacional presente. De certo modo, o esforço de propaganda ocidental expande ao nível global a lógica das bolhas, reafirmando para os de dentro discurso, imagens e narrativas convenientes ao esforço de guerra, com uma intensidade brutal. Desmontam-se os mecanismos científicos ou universais de produção do discurso de verdade (por discutíveis que sejam) para criar modos fundados no pertencimento, em outras palavras, na fidelidade e na fé aos nossos, assegurando modos circulares de validação dos discursos e narrativas.

Veja-se o caso das brutalidades que teriam sido cometidas pela Rússia em Bucha, por exemplo. Os russos trazem em sua defesa o fato de que, logo após suas tropas deixaram o local, o prefeito da cidade fez uma transmissão mostrando a cidade, compartilhando o alívio pela desocupação militar do inimigo, sem mencionar nada do que seria divulgado depois. Nem no dia seguinte, nem no outro. Apenas quatro dias depois as imagens que chocaram o mundo vieram a público. São bizarras, pois é como se fosse um cenário deixado para ser descoberto pelo inimigo – ou seja, exatamente o que não interessaria à Rússia, que obviamente faria todo o esforço para “limpar” evidências dos crimes que tenha cometido. A chancelaria russa pede investigação ou auditoria dos órgãos internacionais para estabelecer a verdade dos fatos, o que é negado pelo Reino Unido e depois por maioria na ONU.

A partir desse momento, há uma espécie de condenação sumária da Rússia pela imagem que se construiu dela. A lógica da cruzada coloca o inimigo na posição do Mal, do anticristo, da vileza a ser extirpada do mundo, tornando-o uma entidade com a qual jamais caberá uma negociação de paz e para a qual não se deve deixar seduzir pelas regras do direito – essas são feitas para os homens de bem. Não se negocia com o diabo. O ponto é que se Bucha for uma mentira forjada pela Ucrânia ou pela Otan, seria uma manipulação tão grave que não pode sequer ser considerada. Mas então por que não permitir a auditoria? Joga-se com essa impossibilidade. Mas esquecemos das armas químicas de Sadam? E 200 mil civis (e 400 mil militares iraquianos morreram com base nessa desculpa que se reconheceu mentirosa.

Boaventura de Souza Santos definiu que o conflito na Ucrânia dá lugar a três Guerras. A primeira, mais visível por seu tétrico espetáculo, é a militar, embora não seja neste momento a mais importante. Outra é a guerra informacional ou de propaganda – aquela em que, do lado de cá do muro e amplamente ao redor do mundo, os EUA e a Otan têm superioridade incalculável. Finalmente, a mais fundamental e que move as demais é a guerra econômica, travada entre os EUA e a China, estando a Rússia por força estratégica no campo chinês. O que a guerra na Ucrânia produz é a sintonia de fase entre os movimentos dessas três guerras. Neste jogo, interessa mais ao Ocidente manter a guerra do que negociar a paz – e para isso está Zelensky, o "Winston Churchill de nosso tempo", segundo as iniludíveis palavras do ex-presidente George W. Bush.

Do ponto de vista da guerra informacional, o conflito militar no território da Ucrânia cumpre a função de produzir a iconografia e a literatura – com inevitável contraparte hagiográfica dos heróis do momento – necessárias para unificar o lado de cá contra as ameaças existenciais provenientes do outro lado. Fazem-no sem proibir formalmente outros discursos de existirem, mas eles vão sendo isolados, tornam-se estatística e algoritmicamente residuais e incomunicáveis com os outros. Está dando certo. A Europa, mesmo sendo uma das maiores prejudicadas pelo corte de relações com a Rússia e pelo acirramento e prolongamento dos conflitos na Ucrânia, já aderiu plenamente à cruzada estadunidense.

Reavivar as cruzadas – mesmo (e sobretudo) sem nomeá-las – tem sido o modo como o Império estadunidense tem operado a sua complexa campanha de reposicionamento global. O esforço é o de provocar o isolamento (e se possível a destruição) das forças políticas, econômicas e militares que podem fazer ruir a lógica imperial no globo. Em resumo: a China e a Rússia, e seus aliados eurasiáticos e globais – que falam hoje em Nova Rota da Seda, União Eurasiática, BRICS e outros projetos de mundo multipolar. Para sobreviver, o Império se tornou, de uma hora para a outra, antiglobalista. Resta entender qual é o “Deus”, de qual “religião”, que realmente inspira e “deseja” estas novas cruzadas.

*Texto publicado originalmente no Outras Palavras

Biden convida Brasil para Cúpula pela Democracia, para isolar China e Rússia

Lista de convidados é razão de controvérsia por incluir outros países com governos acusados de minar Estado de direito, como a Polônia

O Globo e agências internacionais

WASHINGTON — O presidente americano, Joe Biden, convidou 110 países, entre eles o Brasil, para a Cúpula sobre a Democracia que será realizada de maneira virtual nos dias 9 e 10 de dezembro. A lista, que provocou controvérsia desde a convocação da cúpula, inclui aliados americanos como Iraque, Índia e Paquistão, mas deixa de fora outros como Arábia Saudita, Turquia e Hungria.

A cúpula foi prometida por Biden desde a campanha eleitoral de 2020, com o objetivo de ressaltar o que ele chama de volta da liderança internacional dos EUA depois dos anos de Donald Trump, marcados pelo rompimento com organismos e tratados multilaterais e pelas disputas com aliados tradicionais de Washington, como Alemanha e França.

Um dos principais objetivos do encontro é fazer um contraponto à China, classificada por Biden como a grande rival estratégica dos EUA, e à Rússia. Nesse sentido, nem o governo de Xi Jinping nem o de Vladimir Putin foram convidados, mas sim o governo de Taiwan, o que enfureceu Pequim, que considera a ilha uma "província rebelde".

Na América Latina, nem Venezuela nem Cuba estão na lista de convidados, mas ela inclui Argentina, México, Peru, Colômbia e Chile. O Brasil de Jair Bolsonaro é citado em estudo divulgado nesta semana sobre o "o estado global das democracias" como o país que registrou o maior retrocesso democrático em 2020, por causa dos ataques do presidente à Justiça e ao sistema eleitoral.

No estudo, da organização International Idea (Instituto Internacional para a Democracia e a Assistência Eleitoral), que desde 2016 analisa 150 países, os EUA apareceram pela primeira vez na lista das "democracias em retrocesso", por causa, entre outros fatores, do questionamento de Trump ao resultado da eleição de 2020 e de leis aprovadas em estados governador por republicanos que cerceiam o direito de voto, em especial de minorias.

Do Oriente Médio, apenas Israel e Iraque foram convidados para este encontro virtual, que será realizado em 9 e 10 de dezembro. Aliados árabes tradicionais dos EUA como Egito, Arábia Saudita, Jordânia, Qatar ou Emirados Árabes não foram chamados.

A Polônia também estará representada, apesar de tensões recorrentes com Bruxelas sobre o respeito ao Estado de direito. A Hungria, liderada pelo primeiro-ministro Viktor Orbán, não esteja na lista do Departamento de Estado. A Turquia, que assim como os EUA, é país-membro da Otan, também está ausente da lista de países participantes.

Já na África, estão entre os convidados a República Democrática do Congo, Quênia, África do Sul, Nigéria e Níger.

Oposição

Nesta quarta-feira, o governo de Pequim reagiu rapidamente ao convite feito a Taiwan por Biden:

— A China mostra sua firme oposição ao convite americano feito às autoridades de Taiwan — declarou o porta-voz do ministério das Relações Exteriores, Zhao Lijian.

Ele insistiu que Taiwan é "uma parte inalienável do território chinês.”

Taiwan é foco de tensões entre EUA e China. O governo local agradeceu a Biden pelo convite: "Com esta reunião de cúpula, Taiwan pode compartilhar sua história democrática de sucesso", afirmou o porta-voz da presidência, Xavier Chang, em um comunicado.

Na Rússia, o porta-voz do Kremlin Dmitri Peskov declarou nesta quarta-feira, durante uma conversa com a imprensa, que a iniciativa de Biden pretende dividir os países:

— Os EUA preferem criar novas linhas de divisão, dividir os países em bons, segundo sua opinião, e maus, segundo sua opinião — disse Peskov.

Segundo Laleh Ispahani, da Fundação Open Society, a diversidade da lista é importante:

— Para uma primeira cúpula (...) há boas razões para ter uma ampla gama de atores presentes: isso permite uma melhor troca de ideias — disse à AFP.

Segundo Ispahani, em vez de realizar uma reunião anti-China, que seria uma "oportunidade perdida", Biden deve aproveitar a reunião para "atacar a crise que representa o sério declínio da democracia em todo o mundo, mesmo para modelos relativamente robustos como os Estados Unidos."

Fonte: O Globo

https://oglobo.globo.com/mundo/biden-convida-brasil-para-cupula-pela-democracia-que-visa-isolar-china-russia-25289702

Elio Gaspari: A China jogou pesado

Pequim aderiu à diplomacia de segunda

Elio Gaspari / O Globo

A revelação veio do repórter Marcelo Ninio. Depois que a China suspendeu a importação de carne bovina brasileira, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, pediu hora para falar ao telefone com seu equivalente, e Pequim respondeu que ele estava sem espaço na agenda. No pedido, não se havia especificado dia nem hora. A resposta esfarrapada foi grosseria inédita para uma diplomacia experimentada como a do Império do Meio.

De um lado, ela mostra como a China é capaz de jogar bruto quando acha que está numa posição de força. De outro, ensina que o governo do capitão cultiva malcriações delirantes, mas é, acima de tudo, disfuncional.

A China embargou as importações de carne bovina no início de setembro, acompanhando uma iniciativa pontual do governo. Suspendeu as vendas por causa da ocorrência de dois casos da doença da vaca louca. Desde então, foram remetidas informações às autoridades sanitárias chinesas, mostrando a natureza isolada dos episódios. Passaram-se mais de dois meses, e o embargo continua. Se o ano terminar sem que a barreira seja levantada, a pecuária brasileira poderá perder até R$ 10 bilhões em negócios.

O recurso a embargos comerciais como forma de pressão diplomática é coisa velha. O pelotão palaciano acredita em mulas sem cabeça e cultivou a crença segundo a qual os chineses precisam das proteínas brasileiras. Os fornecedores da Europa e do Cazaquistão agradecem, pois estão ocupando o espaço aberto no mercado chinês.

A disfuncionalidade do governo brasileiro tem de tudo. Já houve um chanceler que dizia ser um pária orgulhoso, e o presidente diz o que lhe vem à cabeça. O Itamaraty perdeu a relevância nas negociações internacionais. Foi substituído por uma diplomacia de compadrio de maus resultados. Joe Biden está na Casa Branca, e Steve Bannon, guru de Trump e de Bolsonaro, está sem o passaporte. O embaixador do Planalto para a África do Sul (Marcelo Crivella) está no sereno, sem agrément. O telefonema do capitão ao presidente Cyril Ramaphosa resultou num desprestígio inútil. O caso do embargo ilustra quanto custa desprezar a máquina institucional do Estado.

A funcionalidade exigiria que o assunto, apesar da natureza comercial, fosse coordenado pelo Itamaraty. Ministros de outras pastas ajudam, orientam, mas não devem tomar iniciativas. Quando a ministra Tereza Cristina anunciou, em meados de outubro, que estava disposta a ir a Pequim para negociar o fim do embargo, foi para a chuva. Ao pedir agenda para um telefonema a seu colega chinês, molhou-se. É verdade que não lhe restavam outros caminhos, pois a embaixada do Brasil em Pequim ficou sem canais para cuidar de um assunto como o embargo, já que o Planalto já fez sucessivas malcriações com a embaixada chinesa em Brasília. A reciprocidade, como o hábito de escovar os dentes, faz parte do cotidiano da diplomacia.

O tranco chinês era coisa previsível, questão de quando e como. O silêncio numa questão que envolve o agronegócio e o Ministério da Agricultura indica que há um certo método do jogo bruto. Deram um joelhaço nos aliados potenciais numa negociação racional. Foi o recado de uma diplomacia de segunda classe, recíproco, porém de má qualidade.

Fonte: O Globo

https://oglobo.globo.com/opiniao/a-china-jogou-pesado-25279360

Biden e Xi trocam gentilezas e citam necessidade de evitar conflito

Trato afável de presidentes em sua mais longa conversa sinaliza redução de tensões na rivalidade entre as potências

O Globo e agências internacionais

PEQUIM E WASHINGTON - A mais longa conversa entre Joe Biden e Xi Jinping desde que o democrata chegou à Casa Branca começou cordial, com ambas as partes trocando gentilezas e sinalizando uma redução de tensões nas relações entre as potências.

As negociações, que começaram pouco antes das 22h de segunda-feira no Brasil, têm o objetivo de definir os termos de competição entre os países. O encontro virtual acontece menos de uma semana depois de as potências anunciarem um inesperado acordo de cooperação na área climática durante a COP26.

Os primeiros momentos do diálogo em vídeo dos dois líderes foram observados por um pequeno grupo de repórteres, que se juntaram a Biden, a seu secretário de Estado, Antony Blinken, e outras autoridades americanas na Casa Branca. Autoridades americanas disseram que o diálogo deve durar várias horas. Quase todo o encontro acontece a portas fechadas.

Biden falou primeiro, e disse que são necessárias medidas de "contenção" que funcionem como “grades de bom senso”, porque "a competição entre os dois países não deve se transformar em um conflito".

Risco de guerra?: Como a China vê a escalada americana na Ásia e no Pacífico

O presidente americano fez referência à sua antiga relação com Xi. Quando era vice-presidente de Barack Obama, Biden várias vezes se encontrou com o líder chinês, a quem considerava um parceiro de trabalho

— Talvez eu deva começar de forma mais formal, embora você e eu nunca tenhamos sido tão formais um com o outro — disse Biden a Xi.

Xi, por sua vez, disse estar muito feliz em ver Biden, a quem chamou de "velho amigo". O líder chinês afirmou que os dois lados devem "melhorar sua comunicação e cooperação".

— Uma relação saudável e estável entre a China e os Estados Unidos é necessária para promover o desenvolvimento respectivo da China e dos EUA, manter um ambiente internacional pacífico e estável e lidar de forma eficaz com os desafios globais, como a mudança climática e a Covid-19 — afirmou Xi segundo a mídia estatal chinesa.

A despeito da troca de cordialidades, espera-se que Biden pressione Pequim em áreas como comércio e questões de segurança. Logo antes do encontro, Biden afirmou a repórteres que iria abordar áreas de preocupação para Washington, incluindo direitos humanos e outras questões na região do Indo-Pacífico.PUBLICIDADE

Os Estados Unidos e a China, as duas maiores economias do mundo, trocam acusações que envolvem desde as origens da pandemia de Covid-19 até um avanço de tecnologias militares por ambas as partes.

Mesmo assim, nenhum dos lados deseja que a competição evolua a ponto de gerar um conflito, e ambos entendem ser necessário manter o diálogo para isso. Assessores de Biden apresentam a cúpula como uma oportunidade para tentar evitar uma escalada das tensões, especialmente em relação a Taiwan, ilha que a China considera uma província rebelde.

Segundo os assessores, Biden deixará claro na conversa que os EUA pretendem criar salvaguardas comuns para evitar erros de cálculo ou mal-entendidos entre as partes. Um funcionário disse também que não se deve esperar grandes resultados da reunião.

Biden e Xi conversaram por telefone duas vezes desde a eleição do americano. A última conversa foi no dia 9 de setembro, em uma chamada de 90 minutos que um oficial americano disse que abordou questões econômicas, a mudança climática e a pandemia.

Ainda não há comunicados conjuntos nem individuais do encontro. Esta notícia será atualizada quando houver mais informações.

The Economist: Brasil pode ter submarino nuclear antes da Austrália

Submarinos nucleares chamaram a atenção do mundo após acordo entre EUA, Reino Unido e Austrália

The Economist, O Estado de S.Paulo

Submarinos nucleares chamaram a atenção do mundo nas semanas recentes. Em 15 de setembro, Estados Unidos, Austrália e Reino Unido anunciaram o pacto Aukus, destinado a ajudar a Austrália a construir submarinos nucleares, uma tecnologia militar tão potente que os EUA nunca haviam compartilhado com nenhum aliado, exceto pelos britânicos. Ainda assim, do outro lado do mundo em relação a Perth, onde as embarcações australianas poderão um dia ser aportadas, outra potência média tem aprimorado furtivamente a mesma tecnologia - e há muito mais tempo.

No complexo naval de Itaguaí, próximo ao Rio de Janeiro, e em outras instalações espalhadas pelo Brasil, centenas de engenheiros estão cuidadosamente projetando e juntando os componentes do Álvaro Alberto, um submarino que receberá o nome do ex-vice-almirante pioneiro no programa nuclear do País. Se tudo correr conforme os planos, a embarcação poderá ser batizada na Ilha da Madeira, em Itaguaí, no início da década de 2030, antes de a Austrália sentir o cheiro de seus submarinos. Isso faria do Brasil o primeiro país que não possui armas atômicas a operar um submarino nuclear.

LEIA TAMBÉM

Acordo militar entre EUA e Austrália desperta temor de corrida armamentista no Pacífico

As Forças Armadas Brasileiras começaram a trabalhar seriamente com energia atômica na década de 1970, com o objetivo de um dia conseguir produzir armas nucleares. A Marinha liderou esse esforço, empregando centenas de membros da força em um programa secreto para centrifugar urânio - um processo que enriquece o elemento para uso em reatores (ou bombas) - e construir minirreatores que caberiam nos apertados cascos dos submarinos. Esse trabalho sobreviveu ao fim do regime militar, em 1985. Posteriormente, o programa titubeou por algum tempo, mas recebeu apoio entusiástico de Luiz Inácio Lula da Silva, que governou o Brasil de 2003 a 2010.

Desde então, o progresso foi lento, apesar de Jair Bolsonaro, o atual presidente do Brasil, ter comparecido à cerimônia que marcou a montagem inicial de um protótipo de reator em Iperó, 120 quilômetros a noroeste de São Paulo, em outubro de 2020. Um mês depois, a Marinha finalizou o projeto básico da embarcação. Grande parte disso se deve ao Naval Group, a empresa de defesa cuja maioria do capital é detida pelo governo francês, rejeitada pela Austrália com o anúncio do Aukus, o que provocou um incidente diplomático. Segundo o acordo que fez com Lula em 2008, o Naval Group assinou um contrato com a Odebrecht, um conglomerado empresarial que passou a ser sinônimo de corrupção, para vender ao Brasil avançados submarinos movidos a diesel e eletricidade.

Muitos consideram a busca do Brasil por submarinos nucleares um capricho quixotesco. Um diplomata estrangeiro afirmou ser uma “condescendência amalucada” com a expansão da era Lula. Autoridades brasileiras justificam o programa citando a “Amazônia Azul”, uma expressão cunhada pela Marinha que se refere à costa marítima de 8 mil quilômetros do País, às riquezas econômicas que jazem nesse mar e à importância de defendê-las. O Brasil afirma que sua plataforma continental lhe dá direito a um território marítimo além da zona econômica exclusiva de 200 milhas náuticas (370 quilômetros) estabelecida pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.

Ainda assim, uma das máquinas de guerra mais furtivas do mundo pode ser considerada um excesso para proteger pesca, vigiar plataformas petrolíferas e manter afastadas embarcações da Marinha argentina, que deixou de ser hostil faz tempo. Submarinos movidos a diesel e eletricidade, mais silenciosos em águas rasas e muito mais baratos de construir, seriam mais adequados para a defesa costeira. Uma razão para a sobrevivência do programa pode ser que ele tenha amigos poderosos. O ministro de Minas e Energia, por exemplo, é um ex-almirante que comandou a força submarina brasileira e coordenou o trabalho nuclear da Marinha. Bolsonaro, ele mesmo um ex-oficial do Exército, entupiu seu governo de militares e aumentou o orçamento das Forças Armadas este ano (o montante destinado aos submarinos encolheu 31%, em meio à ampla crise fiscal).

Fatores geopolíticos também operam. Os submarinos justificam a necessidade de dominar o ciclo completo de seu combustível - o processo de mineração, fragmentação e enriquecimento do combustível nuclear - e assim colocaram o Brasil “no limite entre ser ou não ser um Estado nuclear”, afirma Carlo Patti, autor de Brazil in the Global Nuclear Order (O Brasil na ordem nuclear global). Isso significa que o País seria capaz de enriquecer urânio a níveis bélicos caso escolhesse fazê-lo. Ambas as capacidades são fontes de “prestígio político e tecnológico”, afirma Patti.

Em grande parte pela mesma razão, essas capacidades inquietam os defensores da não proliferação nuclear. O Brasil já teve um programa secreto de armamentos. Em 2019, um filho de Bolsonaro, que é deputado federal (Eduardo), afirmou que o Brasil seria “levado mais a sério” se tivesse bombas nucleares. Enquanto a maioria dos países assinou o chamado Protocolo Adicional com a Agência Internacional de Energia Atômica, uma organização autônoma de vigilância nuclear, que permite inspeções mais rígidas nos países signatários, o Brasil há muito se recusa a firmar o acordo, alegando que Estados com armas nucleares não fizeram o suficiente para se desarmar.

Na prática, os submarinos não são grande causa de preocupação. O material nuclear brasileiro é monitorado por um pacto bilateral específico com a Argentina, firmado em 1991. E, ao contrário dos submarinos americanos e britânicos, que usam urânio enriquecido a porcentagens altas, como as usadas em bombas, o reator projetado pelo Brasil usará material enriquecido a níveis baixos, que precisaria ser mais centrifugado para objetivos nefastos. Oficiais da Marinha Brasileira estão dispostos a mostrar que seu programa nuclear é feito às claras e não gostariam de ser colocados no grupo dos párias nucleares, como o Irã. “Não estou preocupado”, afirma Togzhan Kassenova, especialista em não proliferação nuclear da Universidade Estadual de Nova York, em Albany.

O submarino nuclear é uma das mais sofisticadas e complexas máquinas de guerra que um país pode construir. O programa brasileiro já sobreviveu a governos militares e civis e a presidentes de esquerda e de direita. Sua sobrevivência deve muito a Lula, que pretende disputar as eleições presidenciais do próximo ano e aparece em pesquisas de intenção de voto 18 pontos porcentuais à frente de Bolsonaro.

“Esse projeto parece irreversível”, notou Kassenova e dois outros especialistas que visitaram o estaleiro de Itaguaí em 2018. Nenhum país abaixo da linha do Equador jamais possuiu nem operou um submarino nuclear. Brasil e Austrália agora competem para ser o primeiro. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

NOTÍCIAS RELACIONADAS

- Acordo militar entre EUA e Austrália desperta temor de corrida armamentista no Pacífico

- Crise de submarino com Austrália põe status de potência militar da França em xeque; leia análise

Fonte: O Estado de S. Paulo

https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,the-economist-brasil-pode-ter-submarino-nuclear-antes-da-australia,70003866675

Merval Pereira: Comunismo em xeque

Na China, não há mais referência ao comunismo, o socialismo ganha dimensão, mesmo à moda chinesa.

O anúncio do governo de Cuba de que empresas privadas poderão operar na ilha, no que chamam de “atualização do socialismo”, traz de volta o debate sobre modelos de governo totalitários que tendem a adotar, na visão ocidental, um “capitalismo de Estado”. A Constituição de Cuba já diz que o socialismo é regime político “irrevogável”, o que representou uma mudança importante, pois anteriormente o socialismo era apenas uma etapa para o comunismo.

Também na China, embora, ao comemorar o centenário do Partido Comunista Chinês, seu Secretário-Geral e presidente da República Popular da China Xi Jinping tenha reforçado uma visão marxista, não há mais referência ao comunismo, o socialismo ganhando dimensão, mesmo à moda chinesa. A revista "Qiushi", veículo teórico do Partido Comunista da China, publicou sexta-feira artigo de Xi Jinping em que pede que o marxismo seja compreendido e praticado, reforçando assim a confiança no caminho socialista.

Ele já havia ressaltado, na abertura das comemorações do centenário do PCCh, o papel central que o partido ocupa na sociedade chinesa. "Dediquem tudo, até mesmo suas preciosas vidas, ao partido e ao povo". Éric Li, cientista social e empreendedor de risco na China, define bem: “China tem muitos problemas, mas o sistema chinês estado-partido tem provado a todos uma extraordinária habilidade em mudar. Na América, você pode mudar de partido político, mas não pode mudar a maneira política de ele agir. Já na China, você não pode mudar o partido, mas pode mudar a maneira política de ele atuar”.

“Nesses últimos anos a China tem sido administrada por esse único partido e, ainda assim, as mudanças têm sido extensas e amplas, possivelmente maiores do que do que qualquer outro grande país. China é uma economia de mercado, mas não é um país capitalista. Não há jeito ou maneira de um grupo de bilionários controlar o comando das decisões politicas, como os bilionários americanos controlam os fazedores de politica dos partidos. Na China você tem uma economia vibrante, mas o capital não se sobrepõe às autoridades políticas. Capital não tem direitos eternos e entronizados. Na América, capital e juros se colocaram acima dos interesses na Nação americana. A autoridade política não pode auditar o poderio do capital, por isso América é um país capitalista, e a China não é.”

A crítica sobre o modelo chinês, que eles classificam de “meritocracia” e, no Ocidente, chamamos simplesmente de “ditadura”, está em discussão há muito na China, e ganha cada vez mais destaque à medida que o modelo ocidental de democracia representativa está em crise. A eleição de presidentes como Donald Trump nos Estados Unidos é usada para indicar que o modelo eleitoral é sujeito a distorções e corrupção, o que na China não aconteceria, pois os líderes, até chegarem ao topo do Comitê Central, passam por um longo processo de subida na hierarquia partidária, que seria uma seleção natural.

Xi Jinping projeta uma “Comunidade de Futuro Compartilhado para a Humanidade”, que seria fruto do Socialismo com Características Chinesas na Nova Era. No meu novo livro recém lançado, “Desafios da Democracia”, da editora Topbooks, há relatos de seminários de que participei na China nos últimos anos que debatem o chamado “modelo chinês”, que não seria simplesmente um "capitalismo de Estado" como comumente é conhecido no Ocidente, mas uma organização social que lida com valores específicos.

Até o momento o modelo chinês não leva em conta "valores universais" tais como liberdade, direitos humanos, democracia, fraternidade, mas lida com "valores fundamentais" como estabilidade, harmonia e desenvolvimento. Por isso que, no 72º aniversário da República Popular da China, o controle das grandes empresas tecnológicas, como exemplo o grupo Ali Baba, e outras big techs, tem sido perseguido pelo governo central, para deixar claro que o controle é do Estado, através do PCChc, e que a disfunção do capitalismo na distribuição de rendas não será tolerada.

Fonte: O Globo

https://blogs.oglobo.globo.com/merval-pereira/post/comunismo-em-xeque.html

Luiz Carlos Azedo: Efeitos da bolha chinesa para o Brasil

Uma crise chinesa agora seria muito ruim para o Brasil. Em primeiro lugar, aumentaria a cautela dos investidores — no nosso caso, agravada pela crise fiscal

Luiz Carlos Azedo / Nas Entrelinhas / Correio Braziliense

O discurso do presidente Jair Bolsonaro, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), confirmou o que aqui já se sabia, embora tenha assombrado o mundo: nosso governante vive num país imaginário, que governa para uma bolha de eleitores que acreditam na sua ficção. O país real, porém, foi tangenciado quando Bolsonaro falou do agronegócio e de infraestrutura, os dois setores do seu governo que, numa análise fria e não-maniqueísta, vão bem, obrigado. Uma segunda bolha no horizonte, porém, pode formar uma tempestade perfeita: a crise de liquidez da Evergrande, uma das principais imobiliárias chinesas e a incorporadora mais endividada do mundo. Uma crise na economia da China é tudo o que o Brasil não precisa neste momento, pelo poder desarticulador que teria tanto nas nossas exportações de commodities agrícolas e de minérios quanto nos investimentos em infraestrutura.

A empresa é segunda maior do mercado chinês. Fundada em 1996, opera projetos de construção em 280 cidades, além de atuar no mercado de veículos elétricos, na mídia e no entretenimento. Tem até um clube de futebol profissional: o Guangzhou Evergrande, no qual jogam os brasileiros Alan Carvalho, Aloísio, Elkeson, Fernando e Ricardo Goulart. Sediada em Shenzhen, a Evergrande tem dívidas no valor de mais de US$ 300 bilhões (cerca de R$ 1,61 trilhão), equivalentes a 2% do PIB chinês. Credores exigem o pagamento até amanhã de US$ 84 milhões (R$ 450 milhões) de seus títulos offshore, e outros US$ 47,5 milhões de dólares (cerca de R$ 255 milhões) na próxima semana.

Na segunda-feira, houve certo pânico no mercado, embora fosse feriado na China. O preço das ações da empresa caiu 10% na Bolsa de Hong Kong. O índice Hang Seng Imobiliário caiu 7%, chegando aos piores patamares desde 2016. As perdas foram replicadas nos mercados europeu e norte-americano. A Bolsa brasileira fechou a segunda-feira em queda de 2,33% após operar o dia inteiro em baixa, mas, ontem, se acalmou. No fundo, há uma grande interrogação em relação à economia chinesa, que deve crescer menos do que a Índia neste ano — 6,7% e 5,7%, respectivamente.

A dívida total da China é mais de 300% de seu Produto Interno Bruto. O presidente Xi Jinping desde 2017 tenta controlar a dívida do país. A China caminha para um novo modelo de crescimento baseado em serviços, consumo e no setor privado, menos dependente do Estado, mas ainda está longe disso. A interrogação sobre a Evergrande decorre de que o Banco Central chinês vem numa linha de restrição de créditos. Em contrapartida, a economia chinesa é muito robusta, o governo tem grande poder de intervenção na economia e, no ano passado, investidores estrangeiros injetaram mais de US$ 150 bilhões no mercado financeiro chinês.

Infraestrutura

A China é o principal parceiro comercial do Brasil. Isso tem um impacto enorme na nossa estrutura produtiva, cuja infraestrutura foi montada para o Atlântico e precisa ser redirecionada para o Pacífico. Além de serem grandes consumidores de nossos minérios e produtos agrícolas, os chineses têm todo interesse em investir no Brasil, inclusive na infraestrutura. O programa de US$ 100 bilhões em novos investimentos e os US$ 23 bilhões em outorgas, na área de infraestrutura, com a privatização de 34 aeroportos e 29 terminais portuários, além de investimentos privados da ordem de US$ 15 bilhões em ferrovias, destacados por Bolsonaro na ONU, estão alavancados pela balança comercial com a China.

Uma crise chinesa agora seria muito ruim para o Brasil. Em primeiro lugar, aumentaria a cautela dos investidores de um modo geral — no nosso caso, agravada pela crise fiscal, que provoca elevação de juros e alta do dólar. Hoje, na reunião do Copom, segundo o mercado, os juros devem subir mais 1 ponto percentual. No Congresso, a agenda que está sendo implementada pelo Centrão não tem nenhum compromisso com o equilíbrio fiscal e com a segurança jurídica. Cálculos de especialistas estimam uma explosão no deficit público, que pode chegar a R$ 1,5 trilhão em 10 anos. Reforma do Imposto de Renda, PEC dos precatórios, vale-gás, Refis, desoneração da folha, subsídio ao diesel, fundo social de privatizações compõem a pauta bomba.