centro

Rolf Kuntz: A chanchada sinistra do autoritarismo

A pandemia avança, enquanto o governo encena a paródia da ditadura militar

Pornochanchada já era. O Brasil vive agora uma chanchada trágica, encenada pelo mais incompetente e mais desastroso governo de sua História. Não há como estranhar as obscenidades de Jair Bolsonaro e de seu filho Eduardo, especialmente quando dirigidas à imprensa. Suas barbaridades apenas expressam, de modo chulo, o padrão moral, intelectual e político do grupo instalado no centro do poder federal. Quando manda enfiar em lugar impróprio as máscaras destinadas à prevenção sanitária, o filho do presidente celebra, como seu pai, a mortandade dos brasileiros. Essa grosseria, tipicamente bolsonariana, foi postada em 10 de março, quarta-feira. No mesmo dia, um novo recorde de mortes pela covid, 2.349 em 24 horas, foi registrado. A família presidencial poderia celebrar um novo marco em sua história.

Também na quarta-feira o ministro Eduardo Pazuello, famoso por sua omissão quando pacientes morriam sufocados em Manaus, negou o risco de colapso nos serviços de saúde. “O nosso sistema de saúde está muito impactado, mas não colapsou nem vai colapsar”, assegurou. Em todo o País, governadores, prefeitos, secretários e médicos apontavam hospitais lotados e filas de doentes à espera de vaga em UTIs. Todos esses fatos eram componentes de um desastre muito maior: o desmoronamento, iniciado em 2019, da administração federal.

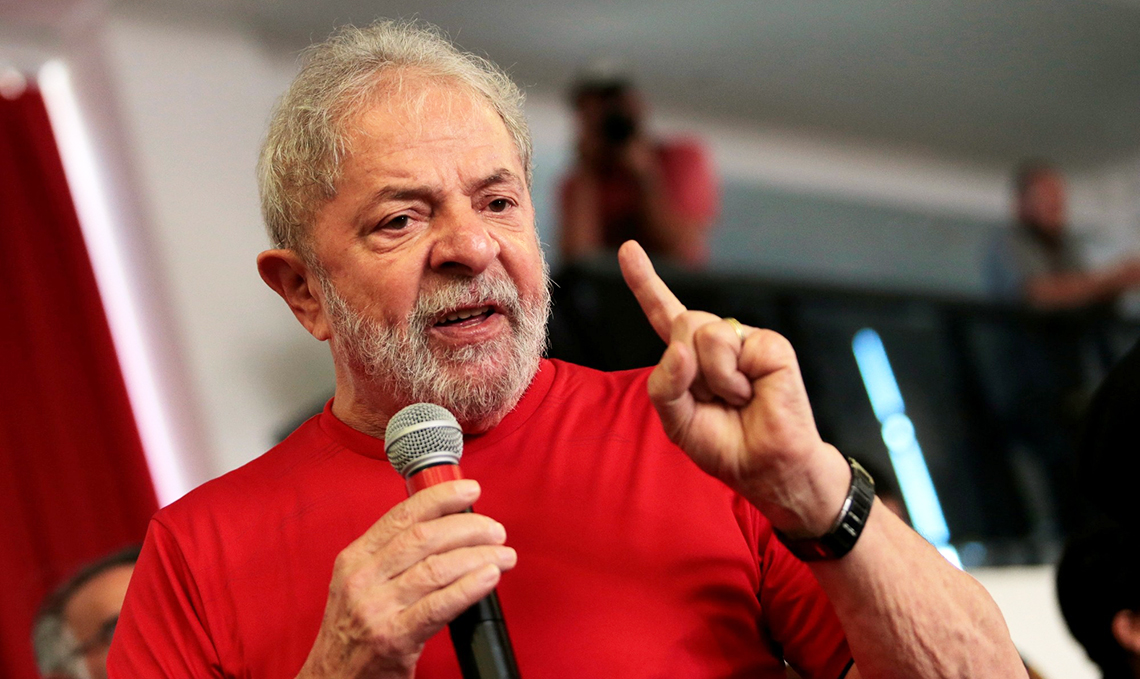

O papel mais patético nessa quarta-feira coube ao chefão da trupe, o presidente Jair Bolsonaro. Ele apareceu de máscara, num evento no Palácio do Planalto, defendeu a vacinação e até lamentou as mortes causadas pela covid. Em São Bernardo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de novo em condição de concorrer à Presidência, havia criticado a ação federal diante da pandemia. O senador Flávio Bolsonaro pediu aos seguidores a distribuição, em redes sociais, de uma foto de seu pai com a frase: “Nossa arma é a vacina”.

Vinte e quatro horas depois o Bolsonaro de sempre reapareceu, já sem máscara e com a truculência habitual. Apoiadores o haviam aconselhado, segundo fontes de Brasília, a desfazer a impressão de ter sido acuado por Lula. Mas havia sido. Isso foi evidenciado até pelo globo exibido em sua live de quinta-feira, uma resposta a quem o havia chamado de terraplanista.

Palavras grotescas, falsas e ameaçadoras compuseram a live. Contrariando fatos conhecidos e documentados, o presidente negou ter chamado de gripezinha a covid-19. Confundiu com estado de sítio as medidas preventivas, como o toque de recolher, determinadas por alguns governadores. Ele obviamente ignora o sentido de “estado de sítio”, tema tratado na Constituição.

Bolsonaro lembrou sua condição de chefe supremo das Forças Armadas. Raramente um presidente democrata menciona esse fato. Mas, além de falar sobre isso, lembrou o regime militar e pediu apoio ao povo para enfrentar os governadores. “Como é que eu posso resolver a situação? Eu tenho que ter apoio. Se eu levantar minha caneta BIC e falar ‘shazam’, vou ser ditador. Vou ficar sozinho nessa briga?”.

O palavrório é meio estranho, mas, apesar da obscuridade e dos subentendidos, a convocação lembra as ameaças de promover algo parecido com a mobilização comandada pelo presidente Donald Trump. Nos Estados Unidos, o presidente derrotado na última eleição incitou seus apoiadores a invadir o Congresso. Há alguns meses, Bolsonaro mencionou o risco de algo semelhante no Brasil se a eleição de 2022 for realizada sem voto impresso.

Bolsonaro chamou de herói nacional o torturador Brilhante Ustra, criou mal-estar com o governo chileno ao elogiar a ditadura do general Pinochet e cita com frequência o regime militar no Brasil. Referências à ditadura estão longe de ser meros componentes de uma retórica infeliz, grotesca e muitas vezes chula. O presidente, seus filhos e vários componentes da administração federal têm conseguido encenar uma paródia sinistra dos tempos ditatoriais.

O Ministério da Educação enviou a reitores de universidades federais um documento ameaçador, prometendo sanções, por “imoralidade administrativa”, a “manifestações de desapreço ao governo”. A censura é aplicável a professores e alunos. Um processo disciplinar foi aberto contra o ex-reitor e o pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pelotas. Ambos tiveram de assinar um termo de ajustamento de conduta para encerrar o processo.

Técnicos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) também foram pressionados. Receberam recomendação de limitar seus contatos com a imprensa e de evitar a divulgação de estudos antes de “aprovação definitiva” pela direção. O presidente do Ipea, Carlos von Doellinger, parece haver esquecido sua experiência dos anos 1970, quando ele mesmo e outros pesquisadores tinham amplo contato com jornalistas. Estudos eram produzidos sem censura. Artigos publicados na revista Pesquisa e Planejamento Econômico discutiam livremente a política econômica. Esse padrão, sustentado por João Paulo do Reis Velloso, um dos criadores do instituto, foi mantido por muito tempo. Talvez faltasse um governo bolsonariano.

*Jornalista

Cristovam Buarque: Lula Taí

A história do Brasil já está marcada por ele

Quando Arraes voltou do exílio, não havia TV a cabo, internet, WhatsApp, mas logo se espalhou o cochicho de “Arraes Taí”. Lembrei disto ao assistir a fala do Lula na manhã da quarta-feira, depois que o Supremo Tribunal Federal anulou seu julgamento pela Lava-Jato de Curitiba. Foi como anistia de condenação que está passando a ideia de ter sido motivada politicamente. Muitos dos que se indignam e condenam a comprovada avassaladora corrupção na Petrobras, durante seu governo, desconfiavam das provas contra o Lula nos casos que o envolviam pessoalmente. Sobretudo depois de o juiz dos casos abandonar a toga para assumir um ministério. Mais ainda, ao tomarem conhecimento dos diálogos entre juiz e procuradores, durante o processo.

Por isto esperei a fala de Lula com temor de que voltasse ao discurso desagregador de quando foi solto em 2019, e com esperança de um discurso agregador, como fez em 2002 e durante seus dois governos. Colocando-se à disposição das forças políticas para encontrar o candidato com mais chance de impedir a reeleição do atual presidente. Seu discurso não teve a mensagem desagregadora, nem foi suficientemente esperançoso. Não passou a arrogância do isolamento, nem deixou clara mensagem de que “Lula Taí” para ser um dos líderes, não o monopolizador, de uma aliança pela democracia, olhando o futuro com responsabilidade econômica e empatia social. Mas deixou aberta a possibilidade dele e o PT participarem da construção de uma aliança de todos que desejam superar a atual tragédia que o Brasil enfrenta na epidemia, na incompetência gerencial, nas ameaças à democracia, no obscurantismo e no isolamento internacional.

Quem gosta e quem não gosta do Lula tem de reconhecer que a história do Brasil já está marcada por ele: ao demonstrar que um operário retirante nordestino é capaz de ser um presidente que representou bem ao país no Exterior, que manteve compromisso com a estabilidade monetária durante seus dois mandatos e atendia demandas sociais.

Mas talvez a maior contribuição de Lula ao Brasil, sua “melhor hora”, será a partir de agora: ajudar o Brasil a eleger um novo presidente, seja ele próprio ou não. Para isto, seu discurso precisa afirmar sua abertura a participar da aliança em um bloco maior do que apenas a esquerda tradicional. Abrir-se à realidade do mundo da globalização, dos limites ecológicos ao crescimento, da inexorável modernização tecnológica, deve reconhecer as dificuldades fiscais, éticas e gerenciais da máquina do Estado. Ele tem argumentos para afirmar que sua condenação foi anulada e que sua consciência está em paz, mas precisa assumir que houve corrupção avassaladora em instâncias de seu governo, devido ao aparelhamento pelos partidos que o apoiavam no Congresso. Deve se colocar à disposição de todos os candidatos já lançados e se propor a participar na escolha do candidato que terá mais chance de barrar a monstruosidade do atual governo, seja ou não de seu partido.

“Lula Taí” e tem diante dele a tarefa maior e mais difícil do que se eleger pessoalmente em 2002, a tarefa de ser um dos líderes, não o único, a retomar a democracia plena, com empatia pelos problemas do povo, com rumo para o Brasil.

Se o STF não voltar a surpreender, “Lula Taí”: esperemos que os outros líderes reconheçam sua força política e que ele entenda que o Brasil é maior do que qualquer um de nós e de nossos partidos.

*Cristovam Buarque foi senador, ministro e governador

Dorrit Harazim: Brasil, ano 2

Lançado em 1976, ano do bicentenário da independência dos Estados Unidos, o filme-sátira “Rede de intrigas”, de Sidney Lumet, contava a história de um âncora de TV demitido porque sua audiência despencara. Interpretado por Peter Finch (Oscar póstumo de melhor ator), o personagem decide comunicar ao vivo sua saída e avisa que se suicidará na semana seguinte com o programa no ar. A audiência dá um salto, e a emissora decide voltar atrás.

A partir daí, o âncora passa a encarnar um oráculo insano que só diz verdades. Numa cena antológica, ele convoca os espectadores a se insurgirem contra a lógica do mercado e da dominação do capitalismo: “Quero que todo mundo levante de sua poltrona agora, vá até a janela, abra-a, ponha a cabeça pra fora e grite a plenos pulmões: ‘Chega! Não aguento mais! Estou explodindo de raiva!’.”

O Brasil de 2021 tem um quê de “Rede de intrigas”. Temos o cidadão que não aguenta mais, que gostaria de explodir sua raiva contra o abandono a que foi condenado. Ele só não explode nas janelas e pelas ruas do país por medo de morrer de Covid-19. A diferença é que, no lugar de um maluco de ficção que no filme apontava para a realidade, temos um presidente da República insano, porém real, descontrolado e amoral, a nos enredar em falsidades.

Ao longo do interminável ano de 2020, o país se acomodou, encolhido no que pesquisas sobre saúde mental definem como “pensamento mágico” — apostou-se na vã esperança de um reencontro com a vida em 2021. No fundo era um mero atalho mental para sair da era da incerteza pandêmica, escapulir do estado de ansiedade e do silêncio coletivo. Apostamos, muitas vezes às escondidas de nós mesmos, que, no decorrer do ano novo, poderíamos sair da toca e procurar nos reconhecer nas pessoas que algum dia fomos. Aniversários cancelados seriam comemorados duas vezes, o Natal adiado reuniria famílias e amigos na Páscoa de abril, e o resto do calendário de 2021 ficaria lotado de abraços apertados.

No dia a dia, um pouco de pensar mágico não faz mal a ninguém. Sua utilidade se assemelha à das superstições inofensivas. Quando o problema é imenso, e sua solução parece fora de alcance, o recurso apenas aumenta a sensação de desamparo. É onde o Brasil se encontra neste primeiro aniversário da primeira morte por Covid-19, registrada em 12 de março de 2020. O choque, o horror inicial, cedeu primeiro à inércia, depois à fadiga, mas finalmente adquire contornos de consciência. Agora é torcer para que se transforme em cobrança. É como se só agora estivéssemos despertando de verdade para 2021: com a cara num muro pandêmico de 275 mil mortos, falta de vacinas e o colapso do sistema hospitalar.

Também governadores, prefeitos e o Congresso, ora em separado, ora em ações emergenciais conjuntas, acordaram para o galope da devastação humana nacional. Ainda assim, de modo atabalhoado, indesculpavelmente a reboque da mortandade anunciada, ainda sem linha mestra clara. Basta listar algumas decisões tomadas num mesmo dia — a quinta-feira passada — em nível estadual e municipal para desnortear qualquer bípede. No Paraná, estado com a maior fila por leitos hospitalares (500) do país, o governador Ratinho Jr. reabriu o comércio e anunciou o fim do lockdown de 12 dias, apesar de constatar que o Brasil vive “a maior guerra de saúde pública dos últimos 100 anos”. Em Curitiba, é o prefeito Rafael Greca que alerta para a eventual necessidade futura de um lockdown. “Cumpro meu dever de prefeito para anunciar que estamos chegando ao nosso limite”, disse ele. Seu dever de prefeito não seria agir ANTES que o colapso ocorra? O governador de São Paulo, João Doria, fez discurso semelhante ao suspender normas anunciadas dias antes e decretar “fase emergencial”: “Pessoal, infelizmente chegamos ao momento mais crítico da pandemia”. Ou seja, deixou chegar a emergência crítica, para só então fechar cultos em igrejas e estádios para jogos.

No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes desfolhava de forma errática a margarida das vacinas : uma hora tem o imunizante, na hora seguinte não tem. Resta ao grupo da faixa etária que se apruma para estender o braço voltar para casa sem saber do amanhã. Paes também afrouxou medidas tomadas na semana anterior — liberou o comércio na praia, academias de ginástica, cultos, ambulantes, barraqueiros, entre outros —, não dando tempo para que se estude a eficácia de medida alguma. É sabido que, para um lockdown ter algum impacto na curva de contágio e de óbitos por Covid-19, e poder ser analisado em detalhes, ele deve ter duração de ao menos 15 dias. A medida exige uma serenidade difícil de encontrar nas diversas esferas do poder nacional.

O mais esquizofrênico e deletério, sem dúvida, continua a ser o capitão do Palácio da Alvorada, que confunde a medida sanitária do toque de recolher, adotada pelo governador do Distrito Federal para reduzir a disseminação do vírus, com estado de sítio, instrumento excepcional pelo qual o presidente da Republica suspende por determinado período a atuação dos poderes Legislativo e Judiciário.

“Por vezes, morremos muito antes de sermos enterrados”, escreveu o francês Romain Gary em seu romance “Além deste limite, seu bilhete não vale mais”. O Brasil, neste ano 2 da pandemia planetária, parece decidido a não morrer tão antes do inevitável. A sociedade civil se organiza, a iniciativa privada se mexe, um reordenamento nas esferas estadual e municipal brota como opção B ao inexistente comando federal. Mas, para sobrevivermos, urge deixar Jair Bolsonaro e sua sombria parentela falando sozinhos.

Míriam Leitão: A falha dos poderes é ameaça perigosa

A democracia brasileira, nos últimos dias, deu mais alguns passos na perigosa trilha em que entrou. O Supremo Tribunal Federal (STF) aumentou a insegurança jurídica, ao dar vários sinais de que os ministros tomam decisões que mudam a vida do país seguindo a lógica das brigas internas da corte. A Câmara entregou a Comissão de Constituição e Justiça a uma deputada que esteve em atos que propuseram rasgar a Carta e a Comissão do Meio Ambiente a quem faz parte da tropa antiambiental. O presidente mais uma vez ameaçou o país com a ditadura, contando para isso com o silêncio dos generais.

A decisão do ministro Edson Fachin obedece à lógica de que se o caso não é relativo à Petrobras não tem que ficar na 13ª Vara Federal em Curitiba. A dúvida que permanece é por que levar tantos anos para descobrir a procedência da tese sempre apresentada pelos advogados do ex-presidente. Fachin explicou em entrevista a Aguirre Talento e Bela Megale do GLOBO que o assunto havia sido mencionado, mas que ele não recebeu pedido direto da defesa de Lula até novembro de 2020. O ministro disse que a Justiça tem que ser imparcial e apartidária. É verdade. Mas também precisa ser tempestiva. A intempestividade pareceu mais um lance da briga entre duas das onze ilhas da corte

O ministro Gilmar Mendes afirma que é insuspeito. E explicou por quê: “ao contrário da ministra Cármen, dos ministros Lewandowski e Fachin, não cheguei aqui pelas mãos do Partido dos Trabalhadores.” Isso quer dizer que os outros três ministros são suspeitos em ações do PT? Ou que ele é suspeito para julgar os casos do PSDB? Ele acusa o ex-juiz Sergio Moro de ter se tornado inimigo do réu, quando ele próprio dá demonstrações constantes desse sentimento em relação ao ex-juiz e aos procuradores.

Depois do duelo jurídico entre Fachin e Gilmar para saber quem tem a última palavra no destino de um ex-presidente da República, outro conflito emergiu no plenário virtual do STF. Na quinta-feira, o ministro Marco Aurélio chamou o ministro Luiz Fux de autoritário e o ministro Alexandre de Moraes de xerife. Foi mais um sinal ruim. Não é a primeira vez que as divisões na mais alta corte são expostas, mas esta semana houve um concentrado de votos idiossincráticos e falas pontiagudas. Quem acredita na democracia defende o STF dos ataques bolsonaristas, mas, na devastação institucional em que vivemos, certos ministros deveriam entender que seus ombros envergam as togas não a título pessoal, mas em nosso nome.

A Câmara enfraqueceu o sistema de check and balances ao fazer duas escolhas para as comissões. Não é uma questão partidária que torna a deputada Bia Kicis (PSL-DF) a pessoa errada para presidir a Comissão de Constituição e Justiça. São as suas manifestações em rede, ou nas ruas. Ela é uma radical e por isso não terá o equilíbrio necessário. Kicis esteve em atos que pediram um novo AI-5, o Ato Institucional que fechou o Congresso e cassou deputados na ditadura. A deputada Carla Zambelli (PSL-SP) fará o oposto do que se espera de uma presidente da Comissão de Meio Ambiente. O governo está fazendo uma demolição do aparato legal que protege o meio ambiente. O legislativo precisava ser o freio e o contrapeso dessa ação de passar a boiada pela cerca das leis.

O executivo trabalha contra a democracia. Isso já virou rotina. Basta ouvir o que o presidente diz. Sua visão distorcida do artigo 142 da Constituição, sobre o papel das Forças Armadas, é sempre jogada na cara do país como ameaça. Ele está tentando mudar o que quis dizer com “o meu Exército”, afirmando que se referia aos seus seguidores, mas a Arma nada fez para lembrar que ela pertence ao país.

Bolsonaro mostrou no Sebrae, no seu habitual tom colérico, que continua prisioneiro da visão conspiratória. Mentiu que o país está há um ano em lockdown e afirmou que isso está sendo feito para atingi-lo. “Até quando aguentaremos a irresponsabilidade do lockdown?” E tudo “só consegue atingir o presidente da República”. Bolsonaro chamou de “estado de sítio” as medidas protetivas tomadas em todos os países do mundo. Houve quem se iludisse, achando que a elegibilidade de Lula iria convencê-lo a mudar. Exceto por aceitar, enfim, a forma esférica da Terra, no resto Bolsonaro continua sendo negacionista. Ele ameaça a saúde dos brasileiros e a democracia. Quando os outros poderes falham, o país fica ainda mais vulnerável ao candidato a tirano que nos governa.

Vinicius Torres Freire: A nova revolta da vacina russa - Bahia, BH, Maricá e Morro da Fumaça compram doses

Descrédito e incompetência de Bolsonaro provocam confusão e desespero na vacinação

Os estados do Consórcio Nordeste, liderados pela Bahia, contrataram a compra de 37 milhões de doses da vacina russa Sputnik. As primeiras chegariam em abril.

Belo Horizonte afirma ter contratado 4 milhões. Betim, outra cidade mineira, 1,2 milhão de doses. Maricá, no Rio de Janeiro, diz ter fechado a compra de 400 mil. A prefeitura de Morro da Fumaça assinou carta de intenções para comprar 20 mil doses para 18 mil fumacenses. A cidade faz parte do grupo de 233 cidades de Santa Catarina que pretende encomendar 4,1 milhões de doses. Até o governo federal diz agora ter contrato para 10 milhões de doses.

De certo modo, é a revolta da vacina. O descrédito e a incompetência do governo de Jair Bolsonaro fazem com que governadores, prefeitos, empresas privadas e associações civis se virem a fim de obter doses, alguns com motivos nada republicanos.

Na prática, como em tantos assuntos nacionais, de “reformas” a providências para barrar tentativas autoritárias de Bolsonaro, passando pela gerência da epidemia, o restante do país tem de improvisar a governança básica.

Isto posto, impõem-se duas questões essenciais: 1) haverá tanta Sputnik? Quando?; 2) quando sai a aprovação da Sputnik? Desde janeiro está atrasada a entrega dos documentos corretos na Anvisa 3) como seriam aplicadas essas vacinas? Alguns governantes falam em usar as doses apenas em sua região.

O governador Wellington Dias (PI-PT) repetia até antes do fechamento do contrato Sputnik do Nordeste que as vacinas do Nordeste irão para o programa nacional, respeitando o calendário de prioridades para grupos de risco. Governadores de outros estados e consórcios municipais de Sul e Centro-Oeste dizem que pode não ser assim.

O Fundo de Investimento Soberano Russo, que patrocina o desenvolvimento, produção e distribuição da Sputnik, não informa um calendário de produção de vacinas, cronograma que seria publicado “nas próximas semanas”. Jornais russos, mais ou menos independentes, dizem que em março seriam fabricadas 30 milhões de doses, indo a 40 milhões por mês até junho. Até fevereiro, haviam sido produzidos pouco mais de 7 milhões de Sputniks. Até 11 de março, a Rússia vacinara 4,98 milhões de pessoas, 5% da população: tanto quanto o Brasil.

Mastigando várias fontes de números, parece que dois terços das doses de março em diante seriam fabricados fora da Rússia, em 10 países. Metade dessas doses “estrangeiras” de Sputnik seriam produzidas justamente no Brasil e na Índia, outra boa parte na Coreia do Sul. Mas tanto aqui como alhures o início da produção está atrasado.

Segundo o Statista, site alemão de estatísticas de mercado, o mundo havia encomendado 791 milhões de doses de Sputnik até 11 de março. Dessas, 470 milhões seriam fabricadas por certos países para si mesmos: Coreia do Sul, Índia, Casaquistão e 8 milhões de doses da União Química no Brasil. Nós importaríamos outros 10 milhões (as doses federais). Os demais 40 milhões de doses a serem comprados até agora por estados e cidades não estão nessa tabela do Statista.

É fácil perceber que essas contas não fecham, pelo menos para o ano de 2021. De resto, a Sputnik nem foi aprovada no Brasil, embora agora a lei permita que imunizante aprovado na Rússia também possa ter liberação acelerada pela Anvisa.

Qualquer quantidade extra de vacina é desesperadamente necessária: 10 milhões de doses em um mês podem salvar a vida de uns 4.500 idosos ou evitar mais de 6 mil internações em UTIs.

Mas a conta da Sputnik até agora não fecha, nem de longe.

Ruy Castro: Aos biógrafos de Bolsonaro

O trabalho deveria começar por seus antepassados: Hitler, Jack o Estripador, Drácula, Herodes e Belzebu

Sempre achei um risco biografar gente viva. Não por medo do biografado ou de sofrer um processo, mas por motivo mais sério: como contar uma história que ainda não terminou? Imagine se, no dia seguinte ao lançamento de uma biografia, o biografado comete algo terrível, como estrangular seu papagaio ou fugir com a mãe de sua mulher. Em um segundo lá se vai o trabalho de anos do biógrafo —por que ele não previu que seu biografado seria capaz daquilo? Donde o certo é esperar que o fulano abotoe naturalmente o paletó, para só então mergulhar na investigação de sua vida.

Mas, com Jair Bolsonaro, não se pode mais esperar que ele vá para o diabo que o carregue. É urgente começar a biografá-lo porque, pela velocidade de sua trajetória —não passa um dia sem praticar um crime contra a democracia, a saúde, a educação, a ciência, a cultura, a economia, a ecologia, a diplomacia, a Justiça, os direitos humanos e a vida—, em breve ela não caberá em um volume. E isso apenas desde que assumiu a Presidência.

Ai está. Uma biografia de Bolsonaro deveria recuar aos seus antepassados, como Hitler, Jack o Estripador, Drácula, Herodes e Belzebu; explorar suas origens em Glicério (SP), burgo de 2.000 habitantes em 1955, onde depositaram o ovo do qual ele nasceu— e chegar à sua infame carreira militar e ascensão política. Vai-se revelar o seu longo e meticuloso processo de corrupção de colegas, servidores, generais, policiais e juízes, e, de passagem, descobrir como construiu seu patrimônio imobiliário e transferiu esse know-how para filhos e mulheres.

O importante é que, em alguma etapa, surja algo que explique o seu grau de desumanidade estudada, demência, crueldade e ódio.

Pelo que sei, já há profissionais biografando Bolsonaro. Só garanto que não sou um deles. Há um limite para a náusea, e basta-me ter ânsias de vômito quando o vejo na televisão.

Bruno Boghossian: Decantação da pandemia no eleitor deve definir novo presidente

Divisão entre medidas de saúde e efeitos na economia pode permanecer até 2022

Quando os americanos foram às urnas em novembro do ano passado, as mortes por Covid-19 voltavam a se aproximar de 1.000 por dia nos EUA. O coronavírus foi um dos temas mais presentes da eleição presidencial, com uma característica que se tornou a marca política da pandemia: a divisão entre as mortes e seus impactos sobre a economia.

A atuação de Donald Trump e os efeitos da doença no mercado de trabalho racharam o país. Entre os eleitores que consideravam a economia uma prioridade, 78% votaram no republicano, segundo pesquisas de boca de urna. Para aqueles que diziam que o importante era conter o vírus, 79% escolheram Joe Biden.

O democrata ficou em vantagem porque mais americanos achavam importante salvar vidas (52%) do que recuperar a atividade econômica (42%). No Brasil, a escalada da doença e a decantação da crise no humor do eleitorado podem definir o próximo presidente.

A questão central é se a pandemia e seus efeitos serão tópicos relevantes até lá. A depender do cenário do país, o eleitorado pode usar o voto para julgar a conduta de Jair Bolsonaro, pode ir às urnas para escolher outro rumo na administração da crise ou pode ignorar a doença em nome de outros interesses.

Bolsonaro desdenhou da morte de milhares de brasileiros porque acreditava que seus efeitos políticos seriam limitados. Em sua matemática, faria mais sentido oferecer a bandeira da defesa da economia a qualquer custo, em contraponto a personagens como João Doria e Luiz Henrique Mandetta.

O resultado dependerá da situação econômica e de quanta responsabilidade o eleitor atribuirá ao governo. Bolsonaro só será beneficiado se o eleitor enxergá-lo como um nome capaz de liderar a recuperação.

A volta de Lula bagunça o jogo porque o petista tenta aliar o discurso da saúde a uma pauta de proteção aos mais pobres e de enfrentamento das dificuldades econômicas. Se a plataforma vingar, ele será um rival de Bolsonaro em duas frentes.

Janio de Freitas: Justiça com injustiça é impostura

O que já é conhecido na conduta de Moro não suscita suspeita, induz certeza

As duas ações em que Edson Fachin emitiu decisão e Gilmar Mendes proferiu voto, apesar de formalmente separadas, tratam do mesmo tema.Na aparência, a conduta ilegal e persecutória de Sergio Moro nos processos com que retirou o candidato Lula da Silva (39% das preferências) da disputa pela Presidência em 2018, encaminhando a eleição de Bolsonaro (18%). A rigor, o que está na essência das ações judiciais é uma operação de interferências distorcivas no processo eleitoral que comprometeram, por inteiro, a legitimidade de uma eleição presidencial.

Nem Sergio Moro é “caso de suspeição”, nem a ocupação da Presidência por Bolsonaro, mesmo que vista como legal, tem legitimidade.

O que já é conhecido —e falta muito— das violações do Código de Processo Penal, da Lei Orgânica da Magistratura e da própria Constituição na conduta judicial de Sergio Moro não suscita suspeita, que é dúvida: induz certeza. São fatos. Não retidos em memória, mas em diferentes registros comprovadores e consultáveis, muitos de longo conhecimento em tribunais e em parte da população.A torrente desses fatos no voto de Gilmar Mendes sufoca qualquer dúvida sobre sua caracterização: são atos deliberados, planejados, combinados, marginais às normas e à moralidade judicial.

Nessa delinquência de cinco anos, do princípio de 2014 ao fim de 2018, a ação julgada por Edson Fachin refere-se à preliminar de quatro inquéritos contra Lula, entre eles os do apartamento de Guarujá e do sítio de Atibaia. Quando se vê a razão de Fachin para anular essas condenações, fica quase impossível acreditar que tais processos tramitassem por anos. Dessem em condenações por SergioMoro. Até em aumento das penas pelo Tribunal Federal Regional do Rio Grande do Sul, o TRF-4, com base em relatório pouco menos do que ininteligível de um desembargador idem, João Gebran.

Quisesse, ou não, dar uma sentença que preservasse Sergio Moro do processo sobre a suspeição que é certeza, Edson Fachin viu-se com uma constatação indescartável: “não restou provado vínculo” entre os benefícios atribuídos a Lula, tanto na acusação como na condenação, e negócios ou desvios na Petrobras.

Logo, esses processos foram criados e receberam sentença ilegalmente em juízo restrito a desvios na estatal. Convém enfim realçar: a anulação das condenações de Lula por Moro não decorreu, portanto, apenas de incompetência geográfica da 13ª Vara Criminal do Paraná, como tem parecido. Procedeu, também, da violação deliberada de Moro às leis processuais e penais. Com o fim de fazer a prisão de um candidato à Presidência, o que daria a vantagem a outro. Crime, pois não?

Nada se deu sob sigilo nessa delinquência contra as instituições do Estado de Direito e a eleição legal. Muito ao contrário, a construção do escândalo era um componente planejado da operação.Gilmar falou, a propósito, em conluio e consórcio Lava Jato-“mídia”. Não dispensou nem as orientações de um repórter aos dallagnóis. Incontestável, como mais um capítulo eleitoral da imprensa/TV. Mas uma ressalva é de justiça: em meio à enorme pressão pró-Lava Jato, a Folha pode ter pecado de corpo, mas não renegou a velha alma. Os poucos juristas, advogados e comentaristas da casa que apontaram a delinquência e as arbitrariedades da Lava Jato tiveram espaço e liberdade assegurados nestas páginas.

Não é menos justo, em sentido oposto, dizer que os Conselhos Nacionais do Ministério Público e da Justiça, assim como o Supremo Tribunal Federal, souberam sempre o que se passava na Lava Jato. Por experiência no Judiciário e no MP, por informações, por muitos recursos processuais de advogados e pelos poucos trabalhos da “mídia” fora da moda. Ao seu dever fiscalizador preferiram o silêncio e a inação, traindo-se e traindo a Justiça e o Estado de Direito.

Se tudo precisar de recomeço, que seja. Importante é que a Justiça está se despindo de uma impostura, ao tempo mesmo em que se reergue na defesa dos cidadãos e do país sob ataque da doença e do governo, ambos letais.

Elio Gaspari: O novo Lula é o mesmo

Ex-presidente reapareceu com um discurso simples e de essência racional

Para o bem e para o mal, o novo Lula é o mesmo. Numa trapaça da história, enquanto o ex-presidente falava, Eduardo Bolsonaro, o 03, mandava que as pessoas enfiassem as máscaras “no rabo”, e seu pai, delicadamente, colocava-a no rosto.

Lula reapareceu com um discurso simples e de essência racional . Na quarta-feira, o número de mortos bateu a casa dos dois mil, num total de 270.917 (a provável população do Brasil no final do século XVII). A “gripezinha” estava no “finalzinho”, e a “conversinha” da nova onda mostrou-se mais letal que a do ano passado. Lula chamou Bolsonaro de “fanfarrão” e seu governo de “incompetente”: “Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da República ou do ministro da Saúde. Tome vacina. Tome vacina, porque a vacina é uma das coisas que pode livrar você da Covid.”

Mais: “O Brasil não é dele e dos milicianos.”

Sem a teimosia delirante do capitão, Lula também tem um pé em sua realidade paralela. Ele fala de uma “Petrobras bem dirigida, como foi no nosso governo”.

A boa gestão no petróleo explicaria “o golpe contra a Dilma, porque é preciso não ter petróleo aqui no Brasil na mão dos brasileiros. É preciso que esteja na mão dos americanos, porque eles têm que ter o estoque para guerra.” Até aí, trata-se de uma opinião, mas Lula foi adiante:

“A Alemanha perdeu a guerra porque não chegou em Baku, na Rússia, para ter acesso à gasolina.”

A Alemanha não chegou a Baku porque foi detida em Stalingrado no início de 1943. A essa altura, os nazistas já haviam sido detidos às portas de Moscou, e os Estados Unidos já haviam entrado na guerra (dezembro de 1941) e quebrado a perna do poder naval japonês na batalha do Midway (junho de 1942). A partir do final de 1942, os alemães passaram a combater numa guerra que não poderiam ganhar, mesmo que tivessem chegado ao petróleo de Baku. Isso para não se falar na bomba atômica, cujo combustível era urânio.

Falando da eleição de 1989, Lula diz: “Não ganhei porque a Globo me roubou”. A edição do seu debate com Fernando Collor foi editada com viés contra Lula, mas foi ao ar depois da transmissão da versão integral, ao vivo. Collor teve 35 milhões de votos, contra 31 milhões de Lula, que só venceu em três estados (RJ, RS e PE).

A agência Lupa checou a fala de Lula e apontou devaneios que custariam caro a Jair Bolsonaro se tivessem partido dele:

“Fachin (reconheceu) que nunca teve crime cometido por mim.”

“FALSO. A decisão do ministro do STF Edson Fachin não cita, em nenhum momento, que o ex-presidente Lula nunca cometeu crimes. Ele apenas considerou que as ações do tríplex de Guarujá (SP), do sítio em Atibaia (SP) e do Instituto Lula não têm relação direta com a Petrobras e não deveriam ter tramitado na Justiça Federal de Curitiba.”

Afora casos como esses, Lula continua ligeiro. Ele já disse que Napoleão foi à China e que Oswaldo Cruz criou a vacina contra a febre amarela. Agora, referiu-se a um artigo de 2004 do juiz Sergio Moro, no qual ele teria escrito que “só a imprensa pode ajudar a condenar as pessoas.” No seu famoso artigo de 2004, Moro não disse isso. Foi preciso, referindo-se à Operação Mãos Limpas italiana:

“Os responsáveis pela operação Mani Pulite ainda fizeram largo uso da imprensa. Com efeito: para o desgosto dos líderes do PSI, que, por certo, nunca pararam de manipular a imprensa, a investigação da ‘mani pulite’ vazava como uma peneira.”

Lula não precisava ter exagerado.

Bolsonaro na disputa

Com Lula e Bolsonaro disputando uma eleição, os jornalistas e as agências de checagem trabalharão como nunca.

Lula viajou pela sua realidade paralela na quarta-feira, Bolsonaro reagiu na quinta e, como mostrou o repórter Mateus Vargas, contou cinco inverdades em menos de meia hora.

Disse que o número de mortos pela Covid está inflado. Contrariou um boletim do Ministério da Saúde.

Disse que que a Organização Mundial da Saúde condena o lockdown.

Disse que, desde o primeiro momento, tentou comprar vacinas. Anunciou seu veto à CoronaVac e recusou propostas da Pfizer.

Disse que o Supremo Tribunal Federal limitou a ação do governo. O que o STF fez foi garantir as iniciativas dos estados e municípios.

Disse que desde o primeiro momento agiu contra a Covid. Era a “gripezinha“ que provocava a “histeria” dos “maricas”.

Cármen e Nunes Marques

O pedido de vista do ministro Nunes Marques alegrou o Planalto, pois a suspeição de Sergio Moro seria mais uma cereja no bolo de Lula.

À primeira vista, as coisas são assim, mas se a ministra Cármen Lúcia mudar seu voto, acompanhando Gilmar Mendes, a manobra falha e carboniza Nunes Marques. A menos que ele se antecipe, condenando Moro.

STF em chamas

O tiroteio do ministro Marco Aurélio em cima dos colegas Luiz Fux e Alexandre de Moraes mostra que o Supremo Tribunal precisa de uma missão pacificadora. Esse foi o barraco público. Felizmente, aqueles que ocorreram no início da semana, com outras excelências, ficaram no escurinho da Corte.

A tensão decorre, em parte, da suspensão do convívio pessoal, provocado pela pandemia.

Mourão disse tudo

Na sua entrevista aos repórteres Gustavo Uribe e Leandro Colon, o vice-presidente Hamilton Mourão disse tudo:

“É aquela história: o povo é soberano. Se o povo quiser a volta do Lula, paciência. Acho difícil, viu, acho difícil.”

Lula 2022

Lula já avisou:

“Eu sou uma metamorfose ambulante”.

Vazou

No início da semana passada, alguns comissários bem informados já sabiam que o ministro Edson Fachin jogaria sua bomba sobre a política nacional.

Guedes na mesa

Nos últimos dias da semana passada, elevou-se a tensão no Palácio do Planalto. Sempre que isso acontece, sobra para o ministro da Economia.

Paulo Guedes terá dias difíceis, com uma janela de oportunidade. Como ele mesmo já disse, dependendo do desconforto, vai-se embora.

O grande chanceler

Com o Brasil assumindo a liderança do número de mortes diárias por Covid, o ministro Ernesto Araújo realizou seu sonho:

“Talvez seja melhor ser esse pária deixado ao relento, deixado de fora, do que ser um conviva no banquete no cinismo interesseiro dos globalistas, dos corruptos e semicorruptos.”

Mandato curto

Com a execução do vereador Danilo do Mercado (MDB-RJ), assumirá sua cadeira na Câmara de Caxias a suplente Fernanda da Costa, filha do traficante Fernandinho Beira-Mar, encarcerado em Mossoró (RN).

Seu mandato poderá ser curto.

Bernardo Mello Franco: O fantasma da polarização

A volta de Lula reabilitou um fantasma que assombrou a última corrida presidencial: a ideia de um país dividido entre dois extremos. Em 2018, a propaganda de Geraldo Alckmin martelou que era preciso evitar, a qualquer custo, a polarização entre Bolsonaro e PT. As duas forças foram apresentadas como “lados da mesma moeda: a do radicalismo”.

A retórica denunciava o desespero do tucano. O eleitorado do seu partido já havia aderido ao capitão, e ele terminou com menos de 5% dos votos. No segundo turno, os candidatos do PSDB esqueceram o discurso e correram para Bolsonaro. A carona ajudou a eleger João Doria e Eduardo Leite, que agora tentam se descolar da imagem do presidente.

A equivalência entre PT e Bolsonaro sempre foi conversa fiada. O partido de Lula tem muitos defeitos, mas nasceu na luta contra a ditadura e governou pelas regras da democracia. Quando Dilma Rousseff sofreu o impeachment, os petistas entregaram as chaves do palácio e foram para a oposição.

Bolsonaro é um antigo defensor do autoritarismo, da tortura e das milícias. Não moderou o discurso na campanha nem no governo, onde passou a flertar abertamente com um autogolpe.

Polarização não é sinônimo de duelo entre extremos. Como lembra o cientista político Cláudio Couto, PT e PSDB polarizaram seis disputas presidenciais sem que nenhum deles fosse extremista. O professor diz o óbvio. Mesmo assim, há quem insista na falsa simetria.

A deputada Joice Hasselmann, ex-líder de Bolsonaro, agora se apresenta como adversária do “bolsopetismo”. O termo não quer dizer nada, mas virou moda em rodas conservadoras. Na falta de um candidato competitivo, apela-se ao fantasma de 2018.

O retorno de Lula mostrou que não era difícil polarizar com um presidente que nega a ciência e debocha das vítimas da pandemia. Para o petista, bastou aparecer de máscara, defender a vacina e informar que a Terra não é plana.

OS TRÊS PATETAS

Na semana em que o Brasil superou a marca de duas mil mortes diárias pela Covid, os filhos do presidente se destacaram pelas seguintes ações:

Flávio, o Zero Um, comparou medidas para conter a pandemia ao massacre de judeus no Holocausto.

Carlos, o Zero Dois, deu chilique na Câmara Municipal e chamou um colega de “canalha” e “cabeça de balão”.

Eduardo, o Zero Três, divulgou o desenho de um Zé Gotinha miliciano, armado com um fuzil.

HELIO E A FRENTE AMPLA

Com a morte de Helio Fernandes, vai-se uma parte da História do Brasil no século XX. O jornalista resistiu a seguidos apelos para publicar suas memórias. Deixou um único livro, “Recordações de um desterrado em Fernando de Noronha”, além de milhares de artigos no baú da “Tribuna da Imprensa”.

Helio respirava política e trabalhou pela reconciliação de JK e Lacerda quando os dois rivais, que apoiaram o golpe de 1964, viram-se na mira da ditadura que ajudaram a instalar.

A primeira reunião da Frente Ampla ocorreu na casa do jornalista, no Rio, em 22 de agosto de 1966. O movimento foi sufocado pelos militares, e JK e Lacerda morreram sem ver a redemocratização do país. Helio morreu na mesma casa, na madrugada de quarta, aos 100 anos.

Merval Pereira: Política nos quartéis

Caminhamos para uma disputa eleitoral em 2022 com as Forças Armadas sendo utilizadas pelo presidente Bolsonaro como instrumento político, o que não dá certo em lugar nenhum do mundo democrático.

O presidente mistura a incitação de seus militantes contra governadores e o Supremo Tribunal Federal com uma suposta defesa dos militares.

“Vou ficar sozinho nessa briga? O meu exército, que tenho falado o tempo todo, é o povo. Sempre digo que devo lealdade absoluta ao povo brasileiro”, inclusive ao Exército, salientou. “Eu faço o que vocês quiserem. Essa é a minha missão de chefe de Estado”.

Numa irresponsável atitude política, ele tem lançado ao ar em suas lives ameaças e advertências: “Até quando nossa economia vai resistir? Que, se colapsar, vai ser uma desgraça. O que poderemos ter brevemente? Invasão aos supermercados, fogo em ônibus. Greve, piquetes, paralisações. Aonde vamos chegar?", perguntou recentemente.

Qualquer outro poderia ser acusado de estar encorajando populares a atitudes radicais, especialmente um presidente da República, cuja missão é liderar a sociedade diante de uma catástrofe como a pandemia de COVID-19.

Para complicar, Bolsonaro colocou em pauta o Estado de Sítio, medida drástica diante de um perigo iminente de declaração de guerra ou convulsão social. Justamente o que pode acontecer se o presidente da República continuar a incitar a população a não respeitar os atos dos governadores.

Toque de recolher, que alguns Estados como São Paulo estão adotando, e também o Distrito Federal, nada tem a ver com Estado de Sítio, e ele sabe disso, está apenas criando um clima de instabilidade no país, com objetivos evidentes.

A anulação da condenação do ex-presidente Lula por decisão monocrática do ministro Edson Fachin, tornando-o novamente elegível e, em consequência, forte candidato à sucessão presidencial, trouxe de volta os ataques ao Supremo Tribunal Federal nas redes sociais, e a inquietação nos meios militares com a possibilidade de sua eleição.

Nas Forças Armadas – e no Exército em particular -, há muita rejeição a Lula e ao PT, e agora que os processos do ex-presidente voltaram atrás, vai ficar difícil se essa rejeição passar a ser uma arma da retórica de Bolsonaro sobre o Exército.

O presidente já esboçou uma “defesa” do General Villas Boas, muito criticado por ter admitido que o tuíte que soltou na véspera da sessão do Supremo que analisaria um habeas corpus a favor de Lula foi um aviso dos militares, cujos comandantes teriam sido consultados, para que não soltassem Lula.

Não creio que a maioria que votou a favor da manutenção da prisão do ex-presidente o tenha feito com receio de uma reação dos militares, cuja intervenção na decisão da Corte foi rejeitada, naquela ocasião, pelo decano do Supremo, ministro Celso de Melo, num discurso histórico.

Agora, com a decisão de enviar todos os processos de Lula para a Justiça do Distrito Federal, anulando as condenações sem anular as investigações e as provas, voltou o fantasma de Lula a atormentar os militares.

Bolsonaro aproveitou-se disso para sair em defesa do General Villas Boas, como se as críticas fossem uma ofensa pessoal, e não a manifestação democrática de repúdio a uma intervenção indevida. Além das mentiras, o mais grave das declarações de Bolsonaro é ele se referir ao “meu Exército”, um hábito que não é coibido.

Volta e meia Bolsonaro relembra ser o comandante em chefe das Forças Armadas – e realmente é -, como se o status concedido pela Constituição ao presidente da República lhe permitisse usá-las como instrumento político. Infelizmente, os militares não reagem a esse abuso, nem mesmo quando fez comícios em frente ao quartel general do Exército em Brasília, ou quando incentiva ataques ao Congresso e ao STF.

Por reação, imagino que militares de alta patente pudessem sair do ministério, para deixar claro que este não é um governo dos militares.

Essa utilização política das Forças Armadas nada tem a ver com a democracia. Os militares não podem se transformar em uma espada de Dâmocles sobre a política brasileira, escolhendo quem pode ou não pode concorrer à presidência da República. O comandante do Exército, General Pujol, tem razão quando diz que a política não deve entrar nos quartéis. Bolsonaro faz ouvidos moucos.

Ricardo Noblat: Doria admite deixar a boca do palco para depois voltar

Assim como é cedo para Lula admitir que será candidato a presidente da República no ano que vem, é cedo também para qualquer outro nome – salvo Ciro Gomes (PDT) e Jair Bolsonaro em campanha contínua desde que um foi derrotado pela terceira vez consecutiva e o outro acabou eleito para surpresa dele mesmo.

João Doria (PSDB) disse, ontem, ao jornal O Estado de São Paulo que não descarta a possibilidade de abrir mão de uma eventual candidatura à vaga de Bolsonaro, resignando-se a tentar se reeleger governador de São Paulo. Pouco importa que ele tenha dito ao se eleger que não disputaria o mesmo cargo em seguida.

Quando candidato a prefeito de São Paulo, José Serra (PSDB) registrou em cartório a promessa de que cumpriria o mandato, negando a hipótese de concorrer ao governo do Estado dali a dois anos. Concorreu e ganhou. Eleito presidente com uma votação estrondosa, Jânio Quadros renunciou seis meses depois.

Nada é mais perecível do que palavra de político. Em certos casos porque eles não se envergonham de mentir. Em outros, porque a conjuntura muda e são obrigados a mudar com ela. É o natural instinto de sobrevivência do ser humano. Da política já se disse que é como uma nuvem, assumindo nova forma a cada instante.

No momento, de fato, o formato da nuvem para Doria não lhe parece o mais favorável. Como político que mais bateu de frente com Bolsonaro para que o país importasse vacina com a urgência requerida pelo combate a Covid, era para ele estar vendo sua popularidade ganhar altura a uma velocidade maior.

Não aconteceu ainda. Doria patina nas pesquisas de intenção de voto. É reconhecido por seu esforço e elogiado pela compra da vacina chinesa, aqui produzida pelo Instituto Butantan. Mas por ora é só. Apesar de bem-sucedido, Doria ainda não domina a refinada arte da política e tem fama de não respeitar a fila.

Isso pode agradar aos paulistas, mas em outros lugares pesa contra ele. Especialmente no Nordeste, Doria é visto como paulista demais. Nordestino gosta de correr para São Paulo atrás de emprego. Uma vez por lá, aprende a gostar. Mas tem birra com político paulista. Pior se aparecer com chapéu de vaqueiro.

É mais tático do que qualquer outra coisa o aparente recuo de Doria. Ao estancar ou dar meia volta, ele quer criar um ambiente mais favorável às suas pretensões e ganhar tempo para que possa dar a volta por cima. Pela importância de São Paulo, tudo passa e sempre passará por lá, e Doria será o grande anfitrião das tramas.