Casa Branca

EUA vão às urnas para definir composição do Congresso e 'avaliar' desempenho de Biden

g1*

Joe Biden conseguirá manter suas magras maiorias no Congresso dos Estados Unidos? Ou o controle do Senado e da Câmara de Representantes voltará para as mãos dos republicanos, que passarão a obstruir as políticas do presidente?

As respostas para essas perguntas virão nesta terça-feira (8), durante as eleições de meio de mandato, nas quais estão em jogo a totalidade da Câmara de Representantes, 30 dos 100 assentos no Senado, além de 36 cargos de governadores e a renovação de praticamente todas as assembleias locais.

Essas eleições "midterms" funcionam praticamente como um referendo sobre o ocupante da Casa Branca. Em mais de 160 anos, o partido do presidente raramente escapou da punição.

1. O que vai ser votado?

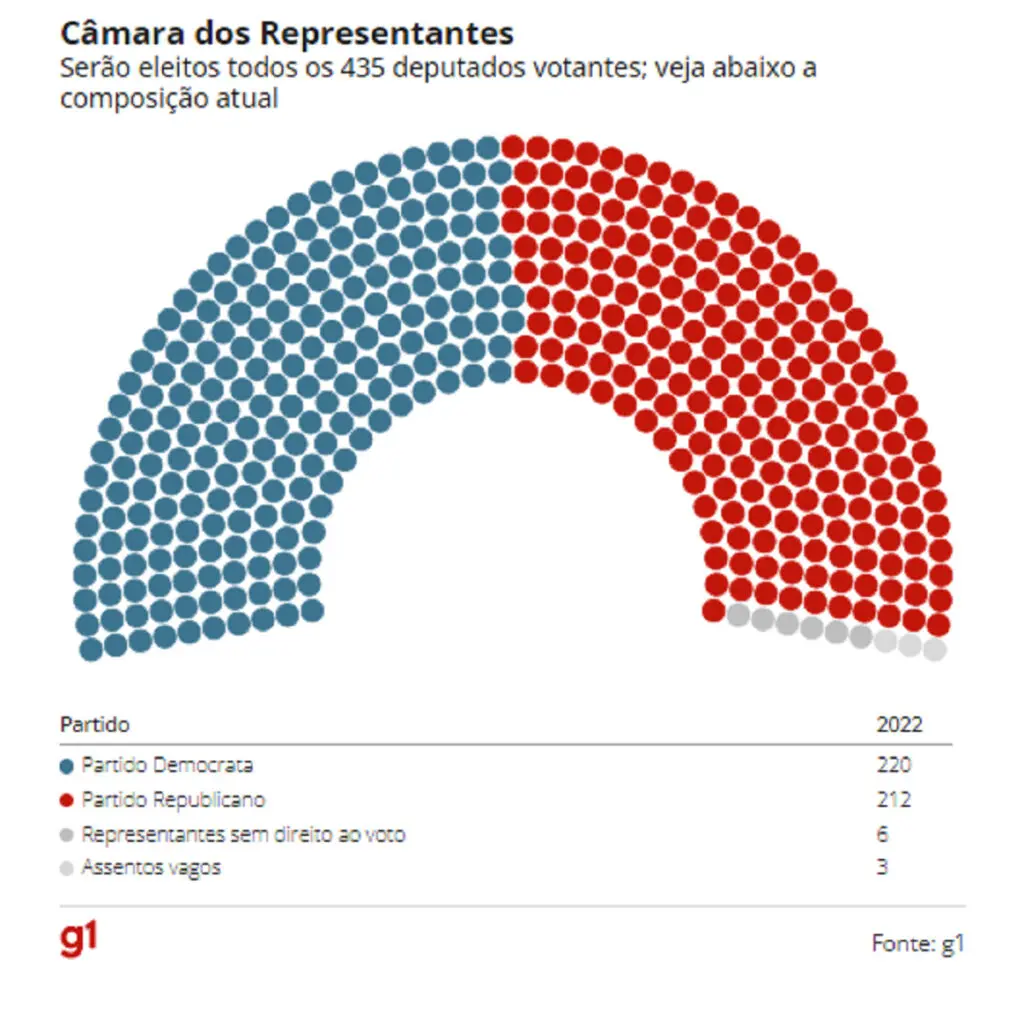

Como acontece a cada dois anos, todos os 435 assentos na Câmara de Representantes dos EUA estão em disputa.

No Senado, que tem 100 cadeiras com mandato de seis anos, serão renovadas 35 - que começarão seu mandato em 3 de janeiro de 2023.

Os americanos também elegerão os governadores de 36 dos 50 estados da União, bem como uma série de autoridades locais.

2. Qual a expectativa de resultado?

De acordo com as últimas pesquisas, a oposição republicana tem boas chances de conquistar entre 10 e 25 novas cadeiras na Câmara, mais do que suficiente para consolidar uma maioria.

Em contrapartida, as pesquisas são menos claras sobre o destino do Senado, mas os republicanos parecem ter vantagem também.

Em resumo, por enquanto, nada está definido.

3. Quando saberemos o resultado?

Na eleição presidencial de 2020, devido à lentidão da contagem de votos em muitos estados, levou dias para ficar claro que Joe Biden era o presidente eleito. Os grandes veículos de comunicação o declararam vencedor, por meio de projeções matemáticas, apenas no sábado (votação foi numa terça).

Desta vez, provavelmente não será necessário esperar tanto, mas é possível que não se conheçam os vencedores das eleições na noite das eleições. Estados como Arizona, Nevada e Pensilvânia, que são fundamentais no mapa do controle do Senado, podem levar vários dias para contar todos os seus votos.

4. Quais os papéis de Biden e Trump na eleição?

Embora o nome de Joe Biden não apareça nas cédulas, muitos americanos veem esta eleição como um referendo sobre o presidente.

Mas também são um grande teste para o futuro político de Donald Trump, que se jogou de cabeça na campanha, fazendo comícios por todo o país.

Para ambos, de olho nas eleições de 2024, o resultado das 'midterms' pode indicar como seria uma possível reedição das eleições presidenciais de 2020.

5. Qual o impacto dessa eleição?

O resultado destas eleições será decisivo em todo o país.

Biden pede aos americanos um voto de confiança com maiorias suficientes para contornar as regras do Congresso que atualmente o impedem de legalizar o aborto em todo o país ou proibir fuzis de assalto.

Em quase todos os seus discursos, insiste que o futuro do aborto, das armas de fogo e do sistema de saúde dependerá do resultado dessa votação.

Por sua vez, os republicanos prometem liderar uma luta feroz contra a inflação, a imigração, o crime e continuar sua ofensiva contra os atletas transgêneros.

Alguns também consideram cortar a ajuda de Washington à Ucrânia.

Os candidatos do "Grand Old Party" também prometeram que, se obtiverem maioria legislativa, abrirão uma série de investigações parlamentares contra Biden, seu assessor na pandemia Anthony Fauci e seu ministro da Justiça Merrick Garland.

Também planejam enterrar o trabalho da comissão parlamentar que investiga o ataque de janeiro de 2021 ao Congresso por apoiadores de Trump.

Texto publicado originalmente no g1.

Celso Lafer: Consequências do trumpismo

Dante inseriria Trump nos círculos do inferno em que penam os falsários e os traidores

A tomada da Bastilha prefigurou a Revolução Francesa; a invasão do Palácio de Inverno, a implantação do comunismo na Rússia; a marcha sobre Roma, a afirmação do fascismo na Itália; a Noite dos Cristais, na Alemanha, o Holocausto. O que configura a ocupação violenta do Congresso em Washington por uma horda de adeptos do trumpismo, inconformados com a vitória eleitoral de Joe Biden? Ela foi uma surpreendente e inédita ruptura dos tradicionais limites que sempre cercaram e protegeram a autoridade das instituições políticas dos Estados Unidos.

A República americana continuadamente teve como uma das características da sua identidade o respeito às instituições e a afirmação de um “governo das leis” sob a égide e a aura da Constituição. É o que foi configurando, no correr de uma longa experiência histórica, a autoridade da democracia ensejando um patamar de estabilidade aos seus processos de mudança política, com destaque para a dinâmica das sucessões presidenciais provenientes de eleições periódicas.

O que mina e corrói a autoridade é o desprezo pelos limites que ela naturalmente impõe. Daí, nos Estados Unidos, a figura jurídica do contempt of Court, que penaliza, num processo, quem deliberadamente cria obstáculos à administração da justiça, descartando a dignidade e a autoridade da Corte. Contempt of Congress aplica-se aos que obstam ou buscam impedir o due course dos seus procedimentos.

Desprezo pelos limites, foi isso que configurou o que se passou em Washington. O estrépito do “vale-tudo” da violência pôs em questão a autoridade das instituições. Buscou comprometer o alcance do abrangente poder conjunto da cidadania de lidar com os problemas e desafios do país pela via do processo eleitoral.

A ocupação violenta do Congresso teve como objetivo obstruir os procedimentos de formalização conclusiva da inequívoca vitória eleitoral de Biden, confirmada pela dinâmica das instituições e pelas diversas instâncias do Poder Judiciário, que rejeitou, por absoluta falta de provas, as incontáveis alegações de fraude com as quais Trump alimentou a sua própria inconformidade e a da horda de seus mais raivosos militantes com o desfecho do processo eleitoral.

O desprezo pelos limites do politicamente aceitável confirmou que a eleição foi uma luta pela “alma” do país e pelo espírito que historicamente a vivificou. Uma luta que Joe Biden travará na sua presidência.

Trump dedicou-se à corrupção da alma da República e da confiabilidade das suas instituições. Foi o que preparou a ruptura dos limites. São notas de sua atuação a mentira como princípio de governança voltada para manipular o Congresso e o Partido Republicano, com o personalismo do seu “bullying”, direcionado para um contínuo esforço de operar um regime ao arrepio da lógica do “governo das leis”. Por isso o empenho do trumpismo em pôr de lado as práticas e os preceitos constitucionais e jurídicos atravancadores do ímpeto da vontade presidencial num Estado de Direito. Daí o deslavado inserir do ilícito nos processos políticos do país, o uso abusivo do “privilégio do Executivo” e do perdão presidencial para proteger os colaboradores que mobilizou na sua sanha destrutiva.

Trump cobriu com um tecido de mentiras o espaço público dos Estados Unidos com a sua solerte operação das redes sociais. Criou “bolhas” intransitivas alimentadas por polarizações, cevadas pelo discurso de ódio, voltadas para desqualificar os que a ele se contrapunham. Aviltou o bem público da inclusividade, que é um dos valores da democracia. Confrontou com suas arengas despropositadas uma das máximas do mérito da democracia: é melhor contar cabeças do que cortar cabeças, nas palavras de Bobbio.

A virtude é um dos ingredientes de uma República que deve zelar pelo bem comum. Quando ela fraqueja, como na presidência Trump, abre-se o espaço para o domínio das baixas paixões, dos ressentimentos, das invejas e da vaidade. Trump traiu a alma das instituições republicanas dos EUA. Dante o inseriria nos círculos do inferno onde penam os falsários e os traidores.

A força das instituições americanas está contendo a sua fúria destrutiva. Mas ela é configuradora de consequências não só para os Estados Unidos, mas para o mundo, com destaque para a vigência do valor da democracia.

O trumpismo mina o softpower gravitacional da democracia americana no mundo. Justificá-lo é uma ameaça generalizada à democracia. Daí a inconformidade democrática, no Brasil, quanto às recentes manifestações do presidente e do seu chanceler. Elas são mais do que a expressão de afinidade com uma concepção da prática política. Revelam uma declarada simpatia pelas posições de Trump e dos seus mais raivosos adeptos. Foram uma oportunidade para nelas identificar uma antecipada prefiguração de uma despropositada fraude eleitoral nas eleições presidenciais de 2022. É um semear de ventos para tempestades políticas futuras.

*Professor emérito da Faculdade de Direito da USP, foi ministro de Relações Exteriores (1992 e 2001-2002)

Elio Gaspari: O grande espetáculo de Trump

Ele passa o tempo trancado, jogando golfe, anistiando comparsas e delirando

Faltam três semanas para o dia em que Joe Biden assumirá a Presidência dos Estados Unidos. Com a pandemia e Donald Trump, não se sabe direito como as coisas funcionarão. Não se sabe sequer se ele irá à cerimônia.

Numa época tomada pela Covid-19, pelas vacinas e por Jair Bolsonaro, junta-se um espetáculo histórico: o comportamento de Trump nos últimos dias de seu governo.

Recusando-se a aceitar o resultado das urnas, o atual presidente entrou na moldura de desespero e desequilíbrio de Richard Nixon nos dias que antecederam sua renúncia, em agosto de 1974. Ele estava bebendo demais, brigava com a mulher e chamou o secretário de Estado para rezar. O chefe de seu gabinete temeu que ele se matasse. Estava entendido que Nixon destrambelhara. Temeu-se que, num surto, ele resolvesse usar armas nucleares contra algum inimigo. Por isso, se ele tentasse mexer nas bombas, a ordem precisaria ser confirmada pelo secretário da Defesa. Ela nunca foi dada. Esses fatos, contudo, começaram a sair dos bastidores aos poucos. Para consumo geral, ficou a imagem do presidente deixando a Casa Branca com um grande sorriso e os braços erguidos.

Trump está oferecendo um espetáculo público. Depois de contestar o resultado das urnas, passa o tempo trancado, jogando golfe, anistiando comparsas e delirando. Nesse ambiente, surgiu até a ideia de colocar a maior democracia do mundo sob lei marcial. Como não poderia deixar de ser, aporrinhou a mulher porque teria aparecido pouco nas revistas de moda. Desde novembro, estava claro que Trump destrambelhara num patamar inédito. Acompanhá-lo até o dia 20 de janeiro, seguindo cada detalhe de sua partida, será um grande espetáculo. Algo como um seriado de televisão.

Os Estados Unidos ralaram em duas décadas com dois dos três piores presidentes de sua história: Trump e George W. Bush. O terceiro foi James Buchanan (1857-1861), que deixou para Abraham Lincoln a encrenca que resultaria na Guerra Civil.

Dos três, o único que se conduziu como um desequilibrado foi Trump. E daí vem a boa notícia: as instituições americanas sobreviveram a um tatarana na Casa Branca. Prova disso está no fato de que, ao contrário do que supunham seus adoradores, a judicialização do resultado eleitoral jamais dependeu de uma decisão dos nove juízes da Corte Suprema. Seus pleitos atolaram antes.

Noves fora Buchanan, a competição pelo título de pior presidente fica entre Bush II e Trump. Essa é uma boa discussão. Como pessoa física, Trump ganha com larga vantagem. Como a blindagem das instituições impediu muitos de seus estragos, é possível que Bush II, com sua guerra no Iraque e a recessão do fim de mandato, tenha causado mais danos à nação. Registre-se que Bush, como seu pai, é um ex-presidente exemplar, coisa que não há a menor possibilidade de acontecer com Trump. (Está aí a procuradora-geral do Estado de Nova York, encarregada de olhar para as finanças do doutor.)

Como lembrou o ministro Gilmar Mendes, valendo-se de um provérbio português, “ninguém se livra de pedrada de doido nem de coice de burro”. Nem os Estados Unidos. Dificilmente o mundo terá oportunidade de acompanhar um espetáculo como o que vem por aí.

Yascha Mounk: Verniz de invencibilidade de Trump se desfaz com vitória de Biden

Republicano lançou tentativa de golpe mais incompetente desde 'Bananas', de Woody Allen

O presidente Donald Trump deixou uma coisa dolorosamente clara: depois de deixar a Casa Branca a contragosto, ele vai seguir fazendo tudo o que puder para continuar a ser notícia. Vai postar insultos e teorias conspiratórias no Twitter. Talvez abra seu canal de televisão próprio. E, segundo membros de seu círculo interno, é possível que se candidate a presidente em 2024.

Após meia década sob sua influência, muitos observadores políticos imaginam que Trump vai conseguir conservar a atenção da nação voltada para ele. Entendo por quê. Uma minoria considerável dos americanos acredita que a eleição foi fraudada e permanece profundamente devota ao presidente que está de saída.

Mesmo agora que a derrota de Trump libertou o Partido Republicano de seu captor, os políticos republicanos parecem estar sofrendo de um caso grave de síndrome de Estocolmo. E a única área na qual o 45º presidente já comprovou reiteradamente possuir talento real é sua capacidade de se manter no centro da atenção pública.

Mas, embora Trump ainda possa acabar se mostrando uma influência tão dominante sobre a política na década de 2020 quanto foi na década de 2010, esse resultado é menos provável do que muitos supõem.

Sobram teorias para tentar explicar a ascensão de Trump ao poder em 2016. De acordo com algumas, ele falou em nome dos economicamente despossuídos. Segundo outras, suas mensagens racistas disfarçadas atraíram eleitores preconceituosos.

Entretanto, embora as duas hipóteses ajudem a explicar parte de sua atração, a verdade é muito mais simples: milhões de americanos que não pensam muito em política encaravam Trump como um vencedor, um realizador.

Desde seus primeiros momentos de fama local em Nova York, ele vem moldando sua imagem pública cuidadosamente para dar ênfase a seu poder e seu sucesso.

Os insiders de Manhattan sabem que a verdadeira elite da cidade sempre o desprezou. Mas os leitores de seu livro “A Arte da Negociação” o encaram como exemplo rematado de um negociador dominante que sabe como usar seu poderio financeiro.

Jornalistas de negócios sabem que muitos dos empreendimentos de Trump foram à falência em pouco tempo e que ele poderia estar muito mais rico agora se tivesse simplesmente aplicado sua herança no mercado acionário. Mas, para a maioria dos americanos, o apresentador de “O Aprendiz” é a personificação de um empreendedor que construiu um grande império graças a seu incrível tino para os negócios.

Agora, porém, o verniz de invencibilidade de Trump está se desfazendo. Ele perdeu sua tentativa de reeleição e lançou a tentativa de golpe mais incompetente desde “Bananas”, de Woody Allen. Ele pode se enfurecer e falar loucuras sobre o que aconteceu em novembro, mas não poderá impedir seus seguidores de verem Joe Biden tomar posse em janeiro. O medo de qual pode ser seu próximo passo está dando lugar às gargalhadas. Trump está parecendo mais fraco e assustado a cada dia que passa.

Tampouco está claro se o presidente em final de mandato vai conseguir construir uma “Rede Trump de Jornalismo”. Se ele tiver um programa diário de uma hora na televisão, seus fãs mais devotos com certeza vão assistir. Mas, para ser comercialmente viável, seu canal teria que ampliar aquele público fundamental, atrair outros apresentadores que fossem capazes de conservar a atenção do público, contratar jornalistas que pudessem cobrir de fato o que acontece no mundo e atrair publicidade de empresas comuns.

Competir com a Rede Fox não seria fácil para ninguém que estivesse lançando uma nova rede de jornalismo conservador. Dado o histórico de incompetência de Trump tanto nos negócios quanto em seu cargo público, parece improvável que ele tivesse êxito nessa empreitada.

Tampouco é evidente que Trump pudesse realisticamente se candidatar à Presidência outra vez. Em 2024 ele pode estar falido, na prisão ou com a saúde muito fragilizada. E, mesmo que esteja em condições de disputar a candidatura presidencial republicana, ele não necessariamente a conquistaria.

O Partido Republicano teve uma composição ideológica relativamente estável no último meio século. O chamado “banquinho de três pés” unia conservadores sociais, defensores do livre mercado e figuras de linha dura na política externa, formando uma aliança intranquila, mas durável. Mas, precisamente pelo fato de a composição política do partido ser tão heterogênea, seus líderes mais influentes —de Richard Nixon a George W. Bush e de John McCain a Donald Trump— não guardam muita semelhança uns com os outros.

Que ninguém se engane: ainda é muito cedo para encarar Trump como carta fora do baralho. Pode ser que os americanos continuem a acompanhar seu feed no Twitter com horror ou fascínio pelos próximos quatro anos. Talvez os eleitores das primárias escolham Trump como candidato republicano em 2024. Pode até ser que Trump faça um retorno triunfal à Casa Branca.

Mas o que é possível não precisa ser provável. E as chances são muito boas que os americanos se entediem com as palhaçadas cada vez mais risíveis do mau perdedor que acabam de expulsar do cargo.

*O cientista social Yascha Mounk é professor associado na Universidade Johns Hopkins e autor de "O Povo contra a Democracia".

Dorrit Harazim: Natal gordo

O ocupante da Casa Branca nem sequer precisa simular que trabalha

Natal não é para amadores, e poucos percebem os desvios que cometem quando hipnotizados pelo festivo arrastão. Basta citar um único excesso coletivo da vida brasileira a cada dezembro. Desde que as luzinhas de decoração vindas da China passaram a custar uma ninharia, elas engolem prédios, lojas, ruas, interiores de casas, postes e praças. Você acorda de manhã, e as árvores que até a véspera pareciam árvores sumiram. Viraram espantalhos, assombrações. Estão de tronco e galhos estrangulados por fileiras cerradas dessas luzinhas que piscam dia e noite, montadas com diligência para lhes esconder qualquer vestígio de natureza. Poderiam fazer parte de algum sonho natalino do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mas não fazem mal a ninguém. Apenas deveriam ser usadas com mais temperança.

Nos Estados Unidos de Donald Trump, Natal é coisa séria. “Se eu me tornar presidente”, prometeu ao longo da campanha de 2016, “vamos voltar a nos cumprimentar desejando Feliz Natal, e podem esquecer o Boas Festas”. Equiparava esse cumprimento genérico e inclusivo a um ataque contra as tradições cristãs por parte de terroristas politicamente corretos. Também na campanha de 2020, o presidente alertou seus seguidores para o risco de o Natal estar sob ataque. Caso o democrata Joe Biden fosse eleito, ele seria capaz de abolir as festividades em todo o país.

Como se sabe, Biden venceu, será o segundo presidente católico dos EUA a partir de 20 de janeiro (John Kennedy foi o primeiro) e tem problemas concretos para lhe tirar o sono. Na questão natalina, Trump deveria ter olhado com mais afinco à sua volta, pois o perigo morava na própria Casa Branca. Fitas gravadas à sorrelfa em 2018, e vazadas este ano por uma ex- amiga da primeira-dama, atestam a impaciência de Melania com a tarefa que lhe cabia. Como o linguajar usado pela First Lady foi pouco festivo, cabem asteriscos. “Eu ralo pra c*** com essa coisa de Natal, apesar de ninguém dar p* nenhuma pro Natal ou pra decoração natalina. Mas sou obrigada a fazê-lo, certo?”, desabafou em tom de queixa por ter de responder a perguntas sobre crianças enjauladas na fronteira quando seu tempo estava sendo tomado pelo planejamento da decoração.

Naquele Natal, Melania, toda de preto para a filmagem enviada às mídias, inspecionou lentamente a obra finalizada, a começar pela galeria presidencial que decorara com 40 imensas árvores vermelho-sangue, destituídas de qualquer adereço. Em dois outros salões nobres da Presidência, foram instaladas 29 árvores cobertas só de ornamentos escarlates. Foi um auê, com a inevitável enxurrada de memes. Houve quem visse na decoração satânica um quê de Jack Nicholson em “O iluminado”, o clássico de Stanley Kubrick baseado no romance homônimo de Stephen King.

Esta semana o presidente e a primeira-dama inauguraram os festejos natalinos de 2020. Teve pompa, circunstância, não teve máscaras nem distanciamento social, e haverá várias recepções para convidados. Na Casa Branca, não é bem-vinda a lembrança de que o país está de joelhos pela Covid. A decoração deste final de feira foi mais convencional, mas nem por isso mais comedida — nada é excessivo, nenhuma exuberância é over para este casal presidencial.

O primeiro reinado de Trump termina em poucas semanas, e já passa da hora de o mundo não descartar como tolas bravatas a verborragia de superlativos do presidente. Eugene R. Fidell, pesquisador sênior da Escola de Direito da Universidade Yale, recomenda levar a sério alguns delírios verbais do comandante-em-chefe, sobretudo quando são repetidos à exaustão. Não raro Trump proclama de antemão exatamente o que pensa em fazer. E faz, pegando no contrapé o senso comum universal.

Em poucas semanas de entrincheiramento na Casa Branca após a derrota de 3 de novembro, ele conseguiu o impensável: emplacou uma narrativa ficcional de uma nota só — a eleição foi roubada — e mantém galvanizados os 74 milhões de americanos que o inundaram de votos. Dessa fantasia não arredará pé, até porque ela lhe permite deletar a realidade. É provável que historiadores do futuro tenham dificuldade em compreender como essa narrativa surrealista tenha durado mais do que cinco segundos na longeva democracia americana.

Mas é por meio dessa ficção que Trump já conseguiu arrecadar mais de US$ 200 milhões desde a derrocada nas urnas — oficialmente as doações se destinam a financiar a blitz judicial de um circo de advogados farsescos, que simulam reverter a alegada fraude. Em breve, porém, o mote “estamos tentando ficar mais quatro anos” precisará ser aposentado. As doações, então, se voltarão a uma hipotética “reeleição triunfal” em 2024.

Embora tudo isso seja ficcional, as doações, essas sim, são em dinheiro de verdade. Assim como são concretos os 75% do total já reservados para uso pessoal de Trump. Natal gordo, apesar da derrota. O ocupante da Casa Branca nem sequer ainda precisa simular que trabalha. Já conseguiu transtornar o país como seu vigarista-em-chefe.

Bernardo Mello Franco: Medo e delírio na Casa Branca

Donald Trump já havia indicado que não deixaria o poder facilmente. Ontem, ele mostrou que é capaz de implodir a democracia americana para não reconhecer uma possível derrota.

Em desvantagem na apuração, o presidente dos Estados Unidos atentou contra o sistema que o elegeu em 2016. Sem qualquer base factual, ele alegou que a disputa deste ano estaria sendo roubada.

Em mais um abuso de poder, o republicano fez as declarações falsas na sala de imprensa da Casa Branca. Usou a estrutura e os símbolos da Presidência para difundir mentiras em interesse próprio.

Trump alegou que os votos enviados pelo correio, de acordo com as regras do jogo, seriam “ilegais”. O motivo é conhecido: os eleitores democratas aderiram em peso a essa modalidade de voto.

As grandes redes americanas interromperam a transmissão do discurso pela metade. Ainda assim, as mentiras do presidente atingiram milhões de americanos pela TV e pelas redes sociais.

Mais cedo, Trump já havia tuitado, em maiúsculas: “PAREM A CONTAGEM!”. Foi uma confissão de desespero. A cada hora que passava, Joe Biden reduzia a distância na Pensilvânia e na Georgia.

O presidente age como um sabotador da democracia. Sua ofensiva mina a confiança nas eleições e o respeito às regras do jogo. A esta altura, a judicialização da disputa parece ser o menor dos riscos. Trump encorajou os extremistas e acendeu um pavio que pode incendiar as ruas americanas.

- + +

Em setembro de 1992, um deputado subiu à tribuna da Câmara e anunciou: “Tenho dignidade e vergonha na cara e não subirei jamais em palanque em que esteja o atual presidente”.

O presidente era Fernando Collor. O autor da promessa, Jair Bolsonaro. Ontem, os dois subiram no mesmo palanque em Piranhas, no sertão de Alagoas. Sorridente, o capitão definiu o novo aliado como “um homem que luta pelo interesse do Brasil”.