cacá diegues

Cacá Diegues: O vírus da criação

A única providência que Deus tomou, para se proteger de nossos eventuais enganos, foi se unir com a Natureza

O amor é sempre um ato de compensação, a gente ama no outro aquilo que faz falta em nós. Quando você não consegue fazer essa operação, das duas uma. Ou está sofrendo de imensa megalomania, o sentimento de que não precisa amar ninguém, porque as virtudes do outro não lhe fazem falta; ou você perdeu completamente o sentido da existência do outro, o que ele significa para a organização do mundo e da humanidade, para você mesmo. Há uma terceira hipótese, quando não existem semelhantes e, portanto, não se pode saber o que nos falta, se é que nos falta alguma coisa. Mas, essa hipótese, só em Deus pode ser aplicada.

Foi o homem que ensinou Deus a amar, assim como aprendemos com ele a criar. Ele devia estar sofrendo de uma grande melancolia, provocada pela solidão, quando decidiu criar um animal à sua imagem e semelhança. Em geral, quando se comete um erro desse, dificilmente recuperamos a clareza das diferenças que havia antes. O amor amolece o juízo, a capacidade de conhecer e distinguir. Mas, para melhor entender o que fizera, Deus tinha que passar por essa experiência. E, como não havia outros semelhantes, com os quais pudesse se identificar, foi ao ser humano mesmo que ele amou.

Ao longo de nossa história, sempre nos orgulhamos dessa escolha, a escolha de ele nos haver criado. Deus estava precisando de nós, não interessa por quê. E, todo mundo sabe, sempre que somos destacados por pessoas de grande gabarito, acabamos por nos identificar a elas. Como se nossos pais não fossem os responsáveis por nossas virtudes, mas nós pelas deles. Só nos faltava um talento, para estarmos mais perto dos seus — o talento da criação. E, desse, o único exemplo que tínhamos era o de Deus. Vendo como ele fazia, inventamos então a oração e o baile, a poesia e o cinema, os patins e o carro, a ciência e a tecnologia, todas as formas de melhor intervir no mundo, fazê-lo melhor do que o recebemos. Sabíamos que, nisso, ele era um craque; mas queríamos ser craques também.

Deus se admirou de nós, do que havia criado quando nos criou. A única providência que tomou, para se proteger de nossos eventuais enganos e exageros, foi se unir com a Natureza, fazer uma aliança com essa nossa caprichosa irmã única para, de vez em quando, nos chamar a atenção, impedir que fôssemos longe demais em nossas maluquices e desvarios.

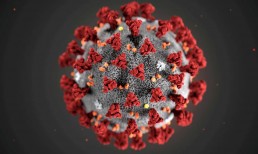

A Natureza propôs então utilizar seus vulcões e tsunamis, para quando a gente exagerasse. Para nos fazer mal e nos meter medo. Mais perdidos ficaríamos se, em vez apenas dos desastres mais pomposos, sofrêssemos também o ataque de vírus, inimigos quase invisíveis, que podiam nos levar ao descontrole da paranoia. Sem saber a quem combatiam, os seres humanos não saberiam enfrentar tão mínimos guerreiros. No momento oportuno, eles nos impediriam de assolar os continentes, de irmos longe demais na produção da indústria que sujou o planeta, nas invenções disparatadas que haviam destruído o clima, as estações do ano, o ambiente e as florestas, com tanto carbono e combustível fóssil a escurecer o céu. E era ali que Deus morava, onde repousava de tanto trabalho que lhe havia dado botar o universo em ordem.

Curiosamente, é a presença de um vírus que está limpando os céus da Terra, graças à interrupção temporária de tudo isso que nos levava à escuridão. Mas ele está matando também milhares de inocentes (tomara que não chegue a milhões, muitos milhões como na Gripe Espanhola de 1918), gente que não tem nada a ver com essa guerra fratricida da Natureza contra nós.

É preciso que reencontremos o caminho original da humanidade, cujos únicos específicos são a criação e o amor. Sendo o amor a coisa mais forte que se podia inventar. É o amor que pode nos proteger contra o ciúme que se tem de um ministro que amamos, um que aparece mais porque, por sua ciência e habilidade, é dele a hora de aparecer. Que não nos deixa ir contra a gigantesca maioria da população, que já compreendeu a necessidade do isolamento social. Que deve fazer evitar a afirmação de besteiras farmacêuticas, sobre o que não entendemos nada e confiar em quem entende. Que obriga muita gente a deixar a pressão familiar de lado, a ir cuidar dos três filhos para que não fiquem doentes e não nos adoeçam com suas ideias primitivas.

Enfim, é o amor que nos faz recuar e ficar um pouco atrás, num plano secundário mas também decisivo, quando sabemos de nossa ignorância e que não temos como estar na vanguarda, dando palpites que não prestam. É melhor e mais inteligente ficar atrás, aderir à quarentena, a melhor criação da crise, quando sabemos que não temos como estar à frente. Nesse caso, é sempre melhor não ir trabalhar, mesmo que o que nos espera seja um palácio, e ver pela televisão o que anda acontecendo.

Fique em casa, Jair!

Cacá Diegues: O amanhã do vírus

O valor da verdade, da ciência e das novas tecnologias pode nos proteger contra as farsas ideológicas que nos atrapalham

Pelo menos na imprensa e nas redes sociais a que tenho acesso, pouco ouço falar da origem do coronavírus, um assunto que devia nos interessar. Primeiro, porque conhecer o que não se conhecia é um princípio natural da cultura. Depois, porque não se pode enfrentar um inimigo dessa importância, sem saber de onde ele veio. Sobretudo se isso diz alguma coisa a respeito de sua força ou de sua estratégia.

Dizer que esse é um “vírus chinês” é um ridículo idiota, parece uma declaração de guerra à Alemanha por causa do 7 a 1. O vírus surgiu primeiro na China, mas a responsabilidade por sua existência não é só da China. Com seu gosto em nos causar mal e seu poder destruidor, o vírus é o resultado de nossos maus-tratos à Natureza, entendendo por Natureza tudo aquilo que, no nosso planeta, não seja humano.

Como outras pestes que assolaram o mundo, desde a invenção do ser humano, o vírus letal é uma arma especial da Natureza, que a usa quando erramos demais, em relação a seu bem-estar. Em 1520, quando um dos primeiros exploradores espanhóis chegou ao México, levando com ele a varíola que os locais não conheciam, a maior parte dos habitantes da América Central caiu vítima da doença. E não havia, ali, aglomerações humanas, aviões intercontinentais, cruzeiros marítimos, essas coisas nas quais a gente, em geral, costuma botar a culpa.

Só no século passado, crises epidêmicas, provocadas por vírus, mataram mais do que as bárbaras guerras mundiais dos anos 1900. Em 1918, no final da Primeira Grande Guerra, responsável por 16 milhões de mortos, a Gripe Espanhola fez mais de 50 milhões de vítimas. E o Reino Unido, potência mundial na época, perdeu, com a Gripe que não era gripe, 17% de seu PIB. Entre outras pragas, a Gripe Asiática em 1956, a Aids em 1981, o Ebola Africano em 2013 e a zika em 2015 (que fez o Brasil perder US$ 16 bilhões) assolaram nossas vidas e as vidas dos que amamos.

Podemos usar, para falar dessas epidemias, o que escreveu o combatente alemão Rudolf Höss sobre a Guerra de 18: “Na verdade, não havia um front propriamente dito. O inimigo estava em toda parte. E onde quer que houvesse um confronto, seguia-se um massacre que se estendia até a destruição completa. (...) Àquela época, eu ainda era capaz de rezar, e era o que eu fazia.”

É preciso descobrir em que estamos errando tanto em nossas relações com a Natureza. Precisamos ouvir ecologistas, filósofos, cientistas em geral, para evitar nossos assaltos à natureza da Natureza, que acabam por fazer dela uma inimiga feroz. Não se pode tratar esse assunto com palpites e mentiras, como fazem alguns de nossos líderes. A ciência anda sendo menosprezada no mundo e, sobretudo no Brasil, temos preferido lances e toques, criacionismos e terraplanismos, ideias de políticos que só pensam na ilusão dos outros e no sossego deles.

Os novos conhecimentos podem fazer dessa crise uma aurora nova. O valor da verdade, da ciência e das novas tecnologias podem nos proteger contra as farsas ideológicas que nos atrapalham tanto. A humanidade está se comunicando como nunca se comunicou antes, temos que usar isso em benefício da fraternidade, e não da guerra. Se sairmos dessa crise do coronavírus convenientemente, se usarmos o que temos e sabemos para colaborar uns com os outros, estaremos renovando a hipótese fraterna da humanidade. Uma humanidade melhor e mais solidária, que venceu junta a guerra contra o vírus.

A teoria de Renata, minha mulher, é que esse é um vírus antineoliberal. Um vírus que veio nos lembrar da democracia social que nós já tínhamos esquecido e que foi a melhor contribuição do Ocidente a uma política de solidariedade e fraternidade universais, desde o presidente Roosevelt e de Lord Keynes. Com ela, havíamos aprendido que a vida humana é mais importante que o ajuste fiscal.

Precisamos agora descarbonizar o planeta, acabar de uma vez com os combustíveis fósseis, construir um futuro de trans-humanismo e humor universal, onde a humanidade possa recomeçar com mais esperança no amanhã de cada um. Os “intelectuais necessitados” das escolas de samba, formadas em comunidades pobres, já entenderam tudo isso, mesmo que nem sempre o formulem com clareza e exatidão. No último carnaval, agremiações como Grande Rio, Viradouro e Mangueira saíram mostrando que estão preocupadas com a construção desse novo mundo. Um mundo sem vírus ou um mundo pós-vírus. No final de fevereiro, li, na seção de cartas do GLOBO, uma mensagem do leitor Roberto Ornellas, que afirmava essa preciosidade: “Mais vale Jesus na Mangueira do que na goiabeira”.

Cacá Diegues: O lixo nas urnas

A questão não é mais apenas de saúde, mas também de política e administração pública

Quando o bloco desfilar de novo, com máscaras e tamborins, como naquela entrevista coletiva da semana passada, ministro Luiz Henrique Mandetta, reivindique um destaque à frente da bateria. O senhor tem direito até a uma comissão de frente. Pelo que já nos disse de sábio e sereno, o senhor não pode estar de acordo com as bobagens que foram ditas ali, o caráter personalista e insensível da equipe do presidente, a reiteração de um programa supostamente técnico e certamente desumano. Um samba muito diferente daquele que já ouvimos do senhor. Por exemplo, a obsessão de um ajuste fiscal, às custas da sobrevivência dos brasileiros mais pobres, é um crime. Da próxima vez, ministro, reaja ao presidente e à sua paupérrima coreografia. Vá sem máscara à reunião da diretoria.

Como o país não conhecia muito bem as peças, elegeu, com Bolsonaro, três meninos mal comportados, ignorantes e desastrados. E mais um predador mal intencionado de péssima educação, especializado em engrossar com as moças, fingindo que é filosofia. Os brasileiros queriam se livrar dos políticos que não suportavam mais. Tinham pressa e não pensaram em examinar melhor quem estava à disposição, com chance de acabar com o passado.

O mais moço criou um caso com a China, o país com quem temos as relações comerciais mais positivas, o único que já nos havia oferecido ajuda para a crise da Covid-19. Eduardo Bolsonaro não deve ter lido nada sobre Chernobyl e tratou o erro gravíssimo de um socialismo real fracassado, como se fosse estratégia. O coronavírus, ao contrário, é uma reação da Natureza aos nossos erros, reação que nos acostumamos a chamar de acaso.

Com outros nomes (Peste Negra, influenza, Gripe Espanhola, dengue etc.), a humanidade já viveu, em outros tempos, crises de saúde semelhantes a essa, com diferentes graus de gravidade. Mas, hoje, ela se torna objeto de um movimento de defesa internacional, como se o mundo estivesse finalmente acordando para o que ele é de fato: a soma indiferente de seres de várias nacionalidades, raças, cores, gêneros, religiões, opções sexuais, costumes, o que for. Li outro dia, num jornal estrangeiro, que, na Itália, o coronavírus está impedindo o uso de água benta de pias batismais. Como, na mesma Itália, pessoas estão dormindo com o cadáver de seus cônjuges, porque o Exército não está conseguindo retirar a tempo todos os corpos das vítimas da Covid-19.

Charles Darwin já havia nos preparado para essas frustrações, nos ensinando que a Evolução não privilegia os mais fortes ou os mais espertos, mas aqueles que se adaptam melhor às novas circunstâncias. A questão não é mais apenas de saúde, mas também de política e administração pública, no que Mandetta também havia se destacado. Como me disse um amigo, pelo lado oposto: “O problema das enchentes no Rio é que os cariocas jogaram muito lixo nas urnas”.

Temos o vício cientificista de considerar a humanidade como o único elemento no planeta que reflete sobre o que está acontecendo e, por consequência, sobre o que acontecerá como consequência do que está acontecendo. Mas o planeta tem uma longa história de quatro bilhões de anos, e não temos nenhum registro moral e intelectual de tudo o que lhe aconteceu, ao longo desse tempo. Se tivéssemos tal registro, saberíamos mais e melhor de tudo que está à nossa volta, poderíamos viver melhor e esperar melhores dias para nossa espécie. Poderíamos, acima de tudo, criar uma relação mais rica e mais pacífica com a própria Natureza, para que ela não se amofine conosco, como me parece acontecer de vez em quando, como agora.

Nossos cientistas conhecem as ruínas do que já existiu e têm acesso aos restos dos seres que já habitaram o planeta. Mas consultam essas pistas como quem sabe de antemão o que vão descobrir, um passado morto e enterrado, que não traz nenhuma esperança para a humanidade. Eles pesquisam e consultam apenas os eventos e os seres que servem para explicar nossa existência até aqui, o que somos e necessitamos ser, dentro de condição imutável suportada por religiões e ideologias. Não se importam com o que poderia ter sido, com qualquer utopia do passado. Se interessam apenas pelo que for curioso do ponto de vista da humanidade, sem nenhuma modéstia em relação a nós mesmos. Com profundo desinteresse pelos que conviveram conosco, o resto do planeta a que podemos chamar de Natureza.

Cacá Diegues: Um alerta contemporâneo

O coronavírus é uma formação natural de um mundo que ainda não conhecemos, equivalente ao que foi a Gripe Espanhola

O planeta nunca foi o mesmo. Ao longo do tempo, temos passado ao largo dessa questão, como se ela não nos importasse para entendermos melhor onde estamos. E o que enfrentamos, a cada momento, para existir. Um simples dado ignorado sobre o planeta pode nos revelar alguma coisa fundamental sobre nós mesmos. Talvez esse simples dado, sobre a existência do que não conhecemos, nos explique o que não conseguimos explicar até agora.

O calor excessivo na Europa, as cheias no continente asiático, as recentes chuvas de inverno durante o nosso verão devem ser uma reação da natureza ao que temos feito de errado no mundo. É como se fôssemos room mates num Airbnb apertado, reclamando do comportamento um do outro. Embora não saibamos quem é esse “outro”, formado no mesmo espaço que nós. Cada fenômeno daqueles é um gesto de nossos parceiros para nos chamar a atenção para o que deve estar errado. Ou então uma simples declaração de guerra, sei lá de que tipo.

Quando nossos erros se concluem antes de um desastre final, nossos parceiros deixam pra lá, esperam que desvendemos o fracasso de nossas más ideias. Outro dia, um daqueles príncipes do Oriente Médio ofereceu ao Brasil fazer parte da Opep, a organização dos países exportadores de petróleo. O cara deve ter feito o convite porque quase ninguém mais quer saber da Opep, por causa das novas fontes de energia.

No nosso recente leilão de pré-sal, não apareceu quase ninguém. Ninguém está mais a fim de gastar fortunas na exploração de petróleo, quando o mundo desenvolve a mil, e já usa, novas fontes limpas de energia, como a a eólica e a solar. Só a Petrobras adquiriu reservas.

O novo coronavírus é um sinal desse confronto entre o que foi vantagem no passado e hoje não é mais. Ele representa uma parte da natureza que não tem nada a ver com o que é inteligente ou não, como costumamos opor os seres em nossa cultura. O coronavírus é uma formação natural de um mundo que ainda não conhecemos, equivalente ao que foi a Gripe Espanhola, no final da Primeira Guerra Mundial. Um alerta contemporâneo.

No dia 11 de novembro de 1918, era assinado o tratado de paz que encerrava a Grande Guerra. Com mais de 16 milhões de vítimas e histórias de arrepiar qualquer um de tanta violência e crueldade, essa Guerra seria responsável por um número de mortes que acabou sendo pinto perto de outra tragédia simultânea: a chamada Gripe Espanhola, que muitos acreditam ter acabado com de 30 a 50 milhões de vidas, em todos os continentes. Curiosamente, como o coronavírus, a trágica epidemia não era uma gripe, mas o resultado do surgimento e multiplicação de um vírus até então desconhecido.

Segundo historiadores da época, apesar do nome da epidemia, o vírus tinha sido trazido da costa leste americana para a Europa, pelos combatentes dos Estados Unidos, que haviam entrado na Guerra em abril de 1918. Da Europa, os navios americanos e os de seus aliados o levaram para o resto do mundo, chegando ao Rio de Janeiro no mês de setembro daquele ano, num navio britânico que deixou aqui a Gripe que não era gripe, espalhada entre as meninas da Praça Mauá. E elas a transmitiram ao resto da cidade, onde a epidemia atingiu 600 mil habitantes, mais da metade da população. Como no caso do coronavírus, os que praticavam viagens transcontinentais eram os responsáveis por espalhar o vírus fatal pelo mundo afora.

A insanidade da Guerra, agravada no último ano pela Gripe devastadora, se reflete, por exemplo, no grito de guerra dos soldados balcânicos: “Apaguem a luz e saquem as facas!”. A destruição impiedosa do Império Alemão que, segundo seus fiéis, “tinha sido forjado para durar por toda a Eternidade”, foi depois decisiva na consolidação do revanchismo nazista de Adolf Hitler. Alma Mahler, que fora casada com o pintor Gustav Klimt, depois com o músico Gustav Mahler e ainda com o arquiteto Walter Gropius, envolvida portanto com gente artística e politicamente revolucionária, odiava de tal modo as revoluções, sejam de que natureza fossem, que, no fim da vida, escreveu em sua biografia que sonhava com “a volta do esplendor vindo de cima, a submissão silenciosa da estrutura escravagista da humanidade. (...) O grito das massas é uma música infernal”.

O coronavírus, como a Gripe Espanhola, é uma espécie de resistência da natureza às nossas barbaridades. Uma resistência que ajudamos a tornar de caráter global graças ao progresso e ao poder, como se fôssemos estimulados por forças que não compreendemos, nem somos capazes de enfrentar. É claro que o coronavírus nos faz mal e por isso devemos combatê-lo. Mas sempre lembrando que ele vem de um mundo ao qual também pertencemos e ao qual devemos atenção e respeito, até conhecê-lo melhor.

Cacá Diegues: Este mundo é um pandeiro

Talvez eu tenha sido o cineasta mais ‘chanchadeiro’ do Cinema Novo

O Cine Academia é um clube de cinema criado pela Academia Brasileira de Letras, em parceria com a Cinemateca do Museu de Arte Moderna (MAM), e com o apoio do Grupo Itaú de Cinemas. No ano passado, quando foi inaugurado, o Cine Academia exibiu filmes de Mário Peixoto, Humberto Mauro e Nelson Pereira dos Santos. Agora, a partir deste mês de março, promove um ciclo chamado “Este mundo é um pandeiro”, nome de um clássico da comédia carioca, que acabou servindo também como título de um livro sobre “a chanchada de Getúlio a JK”, obra do ensaísta, crítico e curador do ciclo Sérgio Augusto.

O primeiro filme do novo ciclo, exibido na semana passada, foi “Carnaval Atlântida”, de 1952, dirigido por um dos craques da chanchada, José Carlos Burle. Um filme com grandes estrelas do gênero como Oscarito, Grande Otelo, Eliana, Cyll Farney, José Lewgoy e Maria Antonieta Pons, a inesquecível atriz e rumbeira hispano-americana.

A palavra “chanchada”, que nomeia genericamente aquela série de comédias musicais de grande sucesso popular, produzidas no Rio de Janeiro, entre meados dos anos 1940 e fins dos 50, era uma adaptação abrasileirada e pejorativa da italiana “cianciata”, gíria romana para baixa qualidade, uma “conversa jogada fora”. Na época de ouro da chanchada, realizadores e técnicos do cinema italiano se encontravam em São Paulo, contratados pela Vera Cruz, companhia financiada por um Matarazzo para elevar o nível do cinema brasileiro com “filmes sérios”. Os ítalo-paulistas acabaram se tornando os principais suspeitos pela classificação pejorativa das comédias cariocas.

As chanchadas foram sempre maltratadas pela crítica em geral, relegadas ao último plano do cinema mundial como total porcaria. Alguns jornalistas mais finos da época pediam até mesmo que os governos exercessem censura àqueles filmes, diante de sua má qualidade narrativa, técnica e moral. Na melhor das hipóteses, a má qualidade não era devida à formação dos cineastas; para os mais espertos, ela representava a mediocridade da sociedade de onde os filmes saíam e voltavam fazendo tanto sucesso.

Com a distância fria do tempo e a ajuda dos debates depois das projeções, podemos tentar compreender o sucesso popular desses filmes e o desprezo que sofriam das elites culturais do país. Talvez possamos até descobrir valores que nunca foram percebidos por causa do linchamento sistemático que sofriam.

Os cineastas de minha geração, imediatamente posterior àquela, colaboraram, por diferentes motivos, com impedir que a chanchada fosse reconhecida em seu tempo. Às vezes, por motivos nobres, como o da rejeição à reprodução de filmes americanos, musicais ou não, versões capengas de Frank Capra, Billy Wilder ou Vincente Minnelli (Cecil B. DeMille chegou a inspirar um personagem de “Carnaval Atlântida”, um produtor chamado Cecílio B. De Milho). Ou então pela ocupação sistemática das salas com público enorme e fiel, dificultando a distribuição de filmes menos “divertidos”, como os nossos. Mas, na maioria das vezes, as chanchadas eram repudiadas por puro oportunismo crítico.

Assim que comecei a fazer filmes, prestei homenagens discretas, às vezes disfarçadas, às chanchadas que me ajudaram a venerar o cinema. Seja no título de meu episódio em “Cinco vezes favela”, de 1962, seja nos primeiros longas-metragens que fiz a seguir, como “A grande cidade” e “Os herdeiros”. Assim como passei a escancarar essas homenagens em “Quando o carnaval chegar”, “Xica da Silva” e “Chuvas de verão”. Acho que eu talvez tenha sido o cineasta mais “chanchadeiro” do Cinema Novo.

Hoje, não se trata de querer que o cinema brasileiro volte à chanchada, ande para trás em busca de um período perdido por ignorância, pretensão e descuido. Mas que compreendamos o que a chanchada, herdeira do teatro de revista e do rádio, significou para a cultura popular do país. Citado por Sérgio Augusto em seu livro sobre o gênero, lembro a tese do crítico americano Dwight Macdonald, afirmando que “o cinema, malgrado o nariz torcido dos pedantes, repetia em escala planetária o fenômeno teatral da era elizabetana, produzindo espetáculos populares sem a obsessão da posteridade”. Como comentou o próprio Sérgio Augusto, usando uma gíria daqueles anos 1950, “Macdonald acertou na pinta”.

Cacá Diegues: Dois do mesmo time

Comportamento do ministro da Saúde agravou mais ainda o silêncio do presidente sobre o coronavírus

Como é bom falar bem, com sinceridade no coração, de alguém que trabalha para alguém que não merece elogio. Em política, isso só é possível numa democracia, quando criticamos mas nem por isso desejamos que quem está do outro lado morra. Mesmo quando esse outro lado, muitas vezes, deseje a nossa morte, que a gente desapareça para sempre.

Para quem não acredita que um governo ruim possa contar com um bom servidor, recomendo acompanhar e avaliar, sem o peso desagradável do chefe, os serviços que vêm sendo prestados pelo ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. Desde que as maldades do coronavírus começaram a se manifestar, nesse inicio de 2020, o ministro Mandetta tem sido de uma total presteza e serenidade. Ele tem nos alertado diariamente sobre a expansão para o Brasil do vírus, anunciando inclusive que não são mais 20 ou 30 suspeitos de infecção, mas 200, 300 ou mesmo uns 500. Ao mesmo tempo, ensina à população os meios mais simples e eficientes de evitar a contaminação. O ministro acaba por nos ensinar até a como lavar as mãos.

Mandetta tem participado ativamente desses dias difíceis, nos propondo calma em ações nas quais estão a perigo nossos parentes, vizinhos e amigos mais próximos. Ele tem praticado na televisão, nas redes sociais e em quaisquer outros meios de comunicação que por ventura alcance, um modo de evitar o pânico, sem deixar de nos alertar para a gravidade da situação.

Outro dia, fiquei surpreso quando, em debate numa emissora de televisão, ligada a uma cadeia de canais que o presidente vive ameaçando de acabar com ela, Mandetta respondeu com tranquilidade e segurança a perguntas que poderiam facilmente levá-lo a uma posição político-partidária aguerrida, culpando algum opositor pelo Covid-19, como fazem muitos de seus colegas de governo. Ele o evitou sempre com dignidade e isenção.

O ministro não citou Jesus na goiabeira, não escreveu impressionante com c, não fez estudantes se amargurarem, não botou a culpa na ONG mais à mão, não mandou nenhum congressista se foder, nem acusou ninguém de querer dar o furo. Mais do que a nós mesmos, que ligamos a televisão na esperança de aprender a pelo menos evitar o mal pior, ele respeitou foi o poder do mundo e da natureza, que estão sempre dispostos a nos surpreender, como quem testa um morador do mesmo espaço da casa que começa a merecer um castigo mais grave para se tocar de tanta besteira que anda cometendo. O ministro exercitava uma certa sapiência solidária, aquela que nos obriga a pensar também nas outras vítimas.

Não sei direito quem é o ministro Mandetta, de onde ele vem, de que partido ele é, qual a sua ideologia política, essas coisas que se tornam tão pequenas, inúteis e desimportantes na hora do desastre. Coisas que na hora do desastre não servem para quase nada.

Não sei se ele se deu conta disso, mas o comportamento de Mandetta agravou mais ainda o silêncio do presidente sobre o assunto. O presidente estava ocupado demais, tramando a ocupação das ruas pelos seus eleitores de raiz. Enquanto o ministro tentava nos ensinar os gestos mais simples para nos livrar da maldição do vírus, com recados aplicados, razoáveis e preciosos, salvando-nos da ignorância natural em que vivemos, o presidente usava essa mesma ignorância natural para produzir fake news, uma atrás da outra. Ele quer atrair para seus planos os que se satisfazem com a ignorância, os que nem sabem que podem, um dia, saber como escapar do vírus.

O presidente não diz a verdade quando diz que está ensinando a velhos políticos um novo modo de fazer política. Ele faz política há mais de 30 anos, no “baixo clero” da Câmara, grupo sem importância de deputados insignificantes que nunca apresentam projetos e vivem de pequenas jogadas que lhes rendem o mínimo necessário para suportar o tédio de Brasília. Como seus colegas do “baixo clero”, o presidente já passou por cerca de dez partidos, incluindo o de Paulo Maluf, de quem nunca questionou a correção privada ou pública. De que honestidade o presidente está falando hoje?

Enquanto o ministro da Saúde se preocupa com a protopandemia que nos ameaça, seu presidente até hoje não se manifestou sobre o que devem fazer seus “súditos”, os bolsotários, diante do coronavírus. Ele só pensa em se descolar, sem nenhum respeito, da Constituição sobre a qual jurou quando assumiu a presidência. Como disse Ulysses Guimarães, no anúncio daquela Constituição de 1988, “traidor da Constituição é traidor da pátria”.

Cacá Diegues: Aqui e lá fora

Cinema é o maior instrumento de difusão de um modo de viver nacional, na oferta do que cada país tem de específico

O Festival de Cinema de Berlim é um dos três maiores certames cinematográficos do mundo. No seu nível de grandeza, só dá para comparar Berlim com Cannes e Veneza. Mas, diferente desses dois, Berlim se torna, cada vez mais, um festival eminentemente político, dando preferência aos filmes que revelam o que está acontecendo nos países de onde eles vêm. Em Berlim, os espectadores se aproximam mais profundamente dos países de onde os filmes vêm.

É nesse rigor político de Berlim que o cinema brasileiro vem se tornando uma presença indispensável. De tal modo que, no festival deste ano, que começou sexta-feira passada, temos nada menos que 19 filmes brasileiros selecionados, exibidos em diferentes sessões, inclusive na competição oficial. Na disputa pelo Urso de Ouro, contamos com “Todos os mortos", filme de Caetano Gotardo e Marco Dutra, ambos de nossa nova geração de cineastas originais. Esses 19 títulos são uma seleção de filmes que representam a diversidade de nosso cinema. Ou, dito de outro modo, a diversidade da cultura brasileira, uma produção múltipla de tudo o que somos e que podemos celebrar.

Poucos países, no mundo de hoje, podem ostentar essa qualidade múltipla e diversificada de sua cultura, essa cultura faiscante visível através de seu cinema, independente de etnias, regiões, gerações, preferências políticas, opções estéticas e tudo mais. O cinema brasileiro é hoje não só uma expressão do que somos de fato, como também uma projeção utópica de tudo que gostaríamos de ser. Ou, quem sabe, planejamos ser.

Embora tenhamos um cinema com essa rara representatividade, nem por isso nosso poder público se interessa por sua produção, difusão e promoção. Nenhum país do mundo, onde exista uma indústria cinematográfica, deixa de apoiar economicamente seus filmes. Da Coreia do Sul, de onde veio o ganhador do Oscar “Parasita”, à França, onde existem regras para que a própria população sustente seu cinema através de impostos sobre a bilheteria; das modestas indústrias cinematográficas do Mali ou da Romênia, da Guatemala ou de Cingapura, ao poderoso gigante americano de Hollywood, da pátria do capitalismo liberal que são os Estados Unidos; das cinematografias médias da América Latina, como México e Argentina, àquelas da Europa, como Alemanha e Espanha; em nenhum país, de qualquer continente, o Estado deixa de participar política e economicamente de sua indústria de cinema.

O cinema é o maior instrumento de difusão de um modo de viver nacional, na oferta do que cada país tem de específico, no soft power hoje expandido além das salas de projeção, para a televisão, o streaming e qualquer outro avanço digital que a humanidade esteja consumindo e ainda consumirá. Para qualquer nação do mundo, a seleção de 19 filmes num festival como o de Berlim seria, além de um reconhecimento de qualidade, uma oportunidade extraordinária de divulgação do que somos e fazemos. Uma oportunidade rara de nos destacarmos como criadores de uma indústria cultural que não apenas serve a nós mesmos, como põe ao alcance dos outros aquilo de que somos capazes.

Mas o desinteresse de nosso poder público pelos filmes que fazemos, o desejo doentio de orientar nossa produção cultural, impor a única ideologia que lhe interessa, tem feito nosso governo, um inimigo da inteligência, perder todas as oportunidades de valorizar o Brasil pelo mundo afora. No passado, a Ancine (Agência Nacional de Cinema) sempre colaborou com a difusão do cinema brasileiro no exterior, apoiando de algum modo os filmes selecionados para festivais internacionais, ou colaborando com seu lançamento comercial fora do país. Essa política fez do cinema brasileiro, sobretudo o mais recente, um elemento de prestígio para o próprio festival para o qual somos selecionados. E onde somos fartamente premiados, como aconteceu recentemente com “Bacurau” e “A vida invisível”.

Com Bolsonaro e seus ministros, o Fundo Nacional de Cultura teve, em 2019, o menor valor em dez anos. O fomento direto do governo, que já foi de 344 milhões de reais, não chegou a um milhão no ano passado. Não é de se estranhar, portanto, que a Ancine e o governo brasileiro não se interessem por nossos 19 filmes em Berlim, realizados por cineastas jovens, vindos de todas as regiões do país. Nosso prestígio internacional foi ignorado, como se repudiássemos o reconhecimento de nossa cultura e de nosso cinema. O presidente vai continuar a falar de filmes que nunca assistiu, como foi o caso de “Bruna Surfistinha”, reproduzindo conceitos de quem não sabe a importância do cinema brasileiro. Aqui e lá fora.

Cacá Diegues: Alô, alô, carnaval

Espectadores poderão cantar, com as escolas, sambas de grande qualidade, uma safra de composições para ficar na história

O carnaval vem aí, começa no fim desta semana. Mesmo que você não esteja a fim desse barato, pegue uma carona nas ondas da alegria, como os surfistas campeões se deixam levar pelas de Pipeline e Nazaré. E esqueça, por algum momento, o que nos aborrece.

Esqueça, por exemplo, que quando alguns políticos e funcionários do governo se manifestam, seja sobre o que for, há uma estranha e automática identificação entre eles, nem sempre muito claramente revelada. É como se um acordo secreto os ligasse na surdina. Na mesma semana em que o STJ liberou a nomeação de Sergio Camargo para a direção da Fundação Palmares, o ministro Paulo Guedes revelou seu desgosto em ver pessoas sem pedigree social viajar à Disneyworld.

Depois de tratar os servidores públicos como parasitas (antes do Oscar!), nosso ministro da Economia resolveu acusar as empregadas domésticas de serem responsáveis pelo valor do dólar. Uma acusação ambígua, pois ao mesmo tempo em que lamentava que elas, com o dólar barato demais, vivessem saracoteando em festas na Disney, ainda afirmava que era melhor mesmo que a moeda americana aumentasse de valor, isso não tinha nada demais. E ele é um grande economista, educado em Chicago.

Com um pouco de cuidado, constatamos o mesmo sentimento, em declaração semelhante de Sérgio Camargo, a propósito de sua nomeação para gerir o principal meio oficial de promoção da cultura afrodescendente em nosso país. Ele nos dizia que a escravidão, apesar de tudo, acabara por ser benéfica para os negros brasileiros, herdeiros dos africanos escravizados. Sendo a escravidão a mãe de quase todos os nossos males sociais.

No varejo de sua ideologia, o poder público segue nos afirmando sua extravagante opção pela interdição de tudo que possa perturbar a ideia oficial de um mundo sob controle. O que deseja o plano de comportamento sexual da juventude, proposto pela ministra e pastora Damares, senão o impedimento do prazer e da alegria? Será que foi um acaso seu lançamento nas vésperas do carnaval? E os livros apreendidos pelo governador de Rondônia, que se declara fiel seguidor de nosso presidente? Foram 43 obras de autores como Machado de Assis, Franz Kafka, Euclides da Cunha, Mário de Andrade, Carlos Heitor Cony, Rubem Fonseca, Nelson Rodrigues, Edgar Allan Poe, e outros. Gente dos quais o bravo governador não deve ter lido nem a orelha dos livros.

Aliás, é bem impressionante (com dois ss!) a obsessão de nossos dirigentes pelo sexo, embora o tratem como inimigo mortal da santidade. A mulher é sempre a chave das metáforas oficiais para comportamentos repudiáveis. Como nosso desastrado Goebbels, ex-secretário de Cultura, fez questão de tratar nossa inquestionável Fernanda Montenegro. Ou como o próprio presidente da República tratou a esposa de seu colega francês, que protestou contra as queimadas na Amazônia.

A vítima mais recente desse comportamento é a jornalista Patrícia Campos Mello. Em seu depoimento à CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) das fake news, o profissional de marketing Hans River do Nascimento acusou Patrícia de tentar obter informações seduzindo-o, oferecendo-se sexualmente. Desmascarado pelos próprios parlamentares da CPMI, o rapaz ainda teve que encarar um manifesto de protesto assinado por 2.411 mulheres da imprensa, solidárias a Patrícia.

Como sempre, nossa esperança se ilumina com o carnaval que começa no próximo fim de semana. Ancelmo Gois, em sua coluna, nos informou outro dia que, mesmo com o tsunami conservador que varre o país, todos os ingressos para o desfile do Grupo Especial das escolas de samba, no domingo e na segunda, já foram vendidos. Nada mais belo do que o Sambódromo lotado em dia de carnaval. E, este ano, os espectadores poderão cantar, com as escolas, sambas de grande qualidade, uma safra de composições para ficar na história dos desfiles.

De minha parte, vou cantar com a Portela de meus amores o samba de enredo que diz: “No ventre há vida, novo amanhã, Irim Magé já pode ser feliz, transforma a dor na alegria de poder mudar o mundo”. Isso é muito mais bonito, serve muito mais para viver, do que o horror daqueles golden showers que andaram nos mostrando por aí.

Cacá Diegues: A prova dos nove

O mundo não está dividido entre comunistas e fascistas. Haverá sempre, entre os dois, uma enorme escala de valores

Foi o Modernismo de 1922 que introduziu, na cultura brasileira, o elogio da alegria. Não só a alegria funcional de estar experimentando uma estética nova, mais livre e mais aberta, mas a própria alegria de viver, de valorizar a existência por sua própria natureza, valorizá-la por existir. É claro que não foram os modernistas que inventaram o humor, ele já se manifestara em nossa cultura, de um modo feroz em Gregório de Matos ou de um modo carinhoso nos músicos populares alimentados pelo carnaval. Segundo Oswald de Andrade, o humor seria a prova dos nove de uma cultura nova, de uma nova perspectiva de civilização que valia a pena.

Essas reflexões esbarram sempre na polarização radicalizada e inconciliável de nossas ideias políticas. Qualquer pessoa que defenda saídas consideradas de esquerda é chamada de comunista. Assim como os que defendem qualquer saída de direita são chamados de fascistas. Uma discriminação política e ideológica que não aceita conflitos de ideias, detalhes contraditórios como todo pensamento justo e honesto nunca deixará de ter. O mundo não está dividido entre comunistas e fascistas. Haverá sempre, entre os dois, uma enorme escala de valores que não serão nem uma coisa, nem outra.

Um país que sempre teve o carnaval como sua festa máxima, não pode deixar de celebrá-la como a alma e o corpo de nosso ser e estar no mundo. Em seu livro “Uma história do samba”, Lira Neto nos conta como o Catumbi tratava Sinhô, um dos inventores do samba no início do século XX, chamando-o de “o chorão das molecas chorosas”. E, no entanto, Sinhô iluminou nossa civilização carioca com tantas canções inesquecíveis, tristes e cheias de alegria.

Quem primeiro desmereceu e combateu a “devassidão” do carnaval não foi a Igreja conservadora. Foi, sim, o novo modelo civilizatório do urbanismo positivista, que só seria posto à prova depois dos anos 1930, a partir da ditadura do Estado Novo, conduzida por Getúlio Vargas. Foi o ditador que introduziu, nos desfiles de escolas de samba, a obrigação de exaltar os episódios mais conhecidos de nossa história. Mesmo depois de encerrado o Estado Novo e eliminada a obrigação, as escolas ainda a praticavam. Só há pouco pararam de celebrar as ilusões da história oficial, passando a tratar, em seus enredos, de seus próprios componentes, os pobres, pretos e pardos das favelas cariocas.

A Igreja conservadora só passou a se meter descaradamente no carnaval a partir de desfiles mais recentes. Como aquele famoso da Beija Flor, cujo carnavalesco era Joãosinho Trinta. Por ordem da Polícia, Joãosinho foi obrigado a aceitar a decisão das autoridades eclesiásticas cobrindo a imagem do Cristo Redentor que abria o desfile. Dizem que, antes de a escola iniciar seu desfile, a polícia informara a ele que a proibição tinha sido levantada pela Justiça. Mas Joãosinho preferiu desfilar com a estátua coberta, para assim denunciar os perigos da interdição pelos que não tinham nada a ver com o desfile. Que este devia ser sempre livre.

Este ano, com o país sob um governo populista, conservador e religioso, foi a vez da pressão cair sobre a Mangueira e seu samba-enredo, “A verdade vos fará livre”, inspirado numa versão popular do Cristo. O samba de Manu da Cuica e Luiz Carlos Máximo começa com uma provocação aos conservadores, dizendo que “eu sou da estação primeira de Nazaré”. E segue saudando um Cristo de “rosto negro, sangue índio e corpo de mulher”. Lá na frente, desafiando as autoridades constituídas, o samba ainda diz que “não tem futuro sem partilha, nem Messias de arma na mão”. E termina: “Mangueira vão te inventar mil pecados, mas eu estou do teu lado e do lado do samba também”.

Em 2013, por causa de mais alguns centavos nos preços das passagens urbanas, o povo foi de fato para as ruas, em peso e do mesmo lado, mudando o clima político do país. Aquele movimento, o caos social e político que despertou no país adormecido, mudou nosso rumo. Continuamos sendo o país da desigualdade, o recordista ocidental da desigualdade, mas com a consciência de que isso tinha que mudar. Hoje, o poder público nos entrega água imunda, contaminada, lamacenta, fecal, sem nos garantir providências e sem nos dar uma data para voltarmos a matar a sede, cozinhar, tomar banho, e mal reagimos. Estamos todos em nossas casas, conformados em comprar litros de água mineral por dia.

Que eu saiba, só a Mangueira, além de mais algumas escolas e blocos, se deu ao trabalho de criticar uma situação que atinge a todos nós, ao país inteiro. E fez isso sem ódio e sem mediocridade, se manifestando em nome da população, com música e alegria. Sendo essa, a alegria, nossa arma mais poderosa, da qual não podemos abrir mão nunca. Viva a Mangueira e viva a alegria!

Cacá Diegues: Os Correios vão fechar uma escola

Houve inúmeros investimentos para a restauração, recuperação, adequação e manutenção do edifício

A privatização de empresas públicas pode ser uma medida saudável na política econômica de qualquer governo. Mas se o preço da privatização for o fechamento de escolas, de centros de ensino que estão fornecendo mão de obra para o desenvolvimento de áreas importantes de nossa cultura e de nossa economia, ela só pode ser vista como uma ação selvagem, que não traz nenhum benefício para o país. Só prejuízo. É o que se está discutindo no atual debate entre os Correios e a Escola de Cinema Darcy Ribeiro, nome com que é conhecido o IBAV (Instituto Brasileiro do Audiovisual), sociedade civil, sem fins lucrativos, responsável pela escola.

A eventual desestatização dos Correios parece ser uma fatalidade de nosso tempo. Sua privatização é um projeto permanente de quase todos os nossos ministros da Economia mais recentes. Não tenho uma posição muito definida sobre o assunto que, de um lado, deve levar em conta a inovação provocada pela revolução da internet; mas, por outro lado, tem-se hoje uma Empresa dos Correios, de natureza pública, que permite a comunicação e o comércio em todo o nosso território, do Oiapoque ao Chuí.

Enquanto ninguém chega a uma conclusão sobre qual será esse novo papel dos Correios, aqui e no mundo todo, quem está sofrendo as consequências é uma escola, por onde já passaram 20.000 jovens, em cursos regulares ou oficinas, vindos de todo o Brasil, alcançando todas as faixas sociais, exemplo de excelência pedagógica e social.

A Escola de Cinema Darcy Ribeiro (ECDR), comandada desde sempre pelo IBAV e pela obsessiva e eficiente professora Irene Ferraz, exemplo de servidora empenhada em seu papel, é um dos poucos centros que temos de ensino livre dedicado ao Audiovisual.

No ano 2000, ainda durante o mandato de Fernando Henrique Cardoso, os Correios fizeram uma cessão de uso ao IBAV. Eram “restos” de um prédio em ruínas, confiscado durante a Segunda Guerra Mundial, por ser a sede do Deutsche Bank, nosso “inimigo de guerra”. Um prédio em desuso há muitos anos, na esquina da Rua Primeiro de Março com a Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro, para que ali se instalasse o sonho raro de um centro de ensino e pensamento do Audiovisual. Para que isso se tornasse possível, os responsáveis pelo IBAV realizaram inúmeros investimentos para a restauração, recuperação, adequação e manutenção do edifício, utilizando-o em benefício da formação profissional na área.

Nesse prédio, hoje tombado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, por iniciativa do deputado Carlos Minc, sempre se praticou, antes de tudo, a pesquisa capaz de desenvolver, na prática e na teoria, uma enorme área de técnicos e criadores, homens e mulheres dedicados à cultura e à fabricação do Audiovisual brasileiro. Hoje a escola mantém o prédio funcional, com cinco pavimentos, todos recuperados e remodelados, que abrigam salas de aula, ilhas de edição, estúdios, biblioteca e filmoteca, sala de exibição de todos os formatos óticos e digitais, locais preparados para receber estudantes do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, como vem acontecendo desde sempre.

São esses os elementos formadores dos profissionais que já atuam hoje ou que vão atuar amanhã na indústria criativa do Audiovisual. Um item hoje significativo em nosso PIB nacional. E também nas contribuições prestadas por alunos e ex-alunos, no debate cultural do país, um país que ainda inventa sua forma de pensar e de se comportar como nação. Nessa segunda feira, por exemplo, a escola começa a preparar uma nova turma de estudantes, fruto de emenda parlamentar da Câmara dos Deputados, que possibilitou a abertura de uma nova classe com 35 vagas de bolsas integrais para jovens de periferia, que por ela serão formados. Essa é uma das contribuições decisivas que a escola dá ao crescimento e à consolidação da atividade Audiovisual no país, em benefício sobretudo do que estará na televisão e no cinema, visando ao desenvolvimento democrático do Brasil.

O que os Correios fazem neste momento, pedindo de volta um prédio que não tem nenhuma utilidade para o serviço que prestam, apenas para valorizar seus bens imobiliários, na hipótese de uma privatização do que já não serve mais, é no mínimo medíocre e pouco patriótico. O que seu gesto vai certamente provocar, se por infeliz acaso for executado, é a interrupção da atividade letiva da Escola e do IBAV. E portanto um boicote ao futuro do Brasil. Fica Darcy!

Cacá Diegues: Cinema mais televisão

Não foram poucos os lançamentos da Globo Filmes que se tornaram sucessos artísticos e de bilheteria

A Globo Filmes é o braço cinematográfico do Grupo Globo. É ali que se ajuda a produzir e lançar filmes brasileiros com o apoio de nossa maior e mais competente empresa de televisão. Uma empresa que, há décadas, vem consolidando um formato de audiovisual que ela mesma inventou. Um formato que se tornou tendência popular majoritária de uma possível cultura brasileira contemporânea.

Quando a Globo Filmes nasceu, em meados dos anos 1990, criada por Daniel Filho, realizador bem-sucedido de filmes e novelas, era difícil determinar com exatidão seu papel, num cinema brasileiro que retomava a produção interrompida por Collor e o fim da Embrafilme. Havia, da parte dos cineastas, a desconfiança de uma estratégia para o monopólio de imagem e som no Brasil. E, da dos criadores da televisão, a dúvida sobre em qual braço se apoiariam no deslocamento para a nova aventura. Se no de uma fórmula de dramaturgia, estrelas populares e modo de produção, vitorioso no baita sucesso das novelas; ou se no sonho da experiência, fundado no mito da liberdade do cinema.

A primeira produção da Globo Filmes foi “Orfeu”, filme produzido por Renata Magalhães e Paula Lavigne, com dedicação absoluta de Daniel Filho, lançado pela Warner, em 1998. O filme inaugural reacendia o eterno debate sobre a prioridade do cinema brasileiro — se a de público ou de estima, do número de ingressos vendidos ou de prêmios recebidos. Uma discussão que a prática plural da Globo Filmes tornaria desnecessária.

Em setembro de 2013, no comando da produtora, Edson Pimentel me surpreendeu com o convite para que eu fizesse parte de seu comitê artístico. Eu participaria da discussão sobre os filmes a serem produzidos e trabalharia mais intensamente em alguns deles, como produtor associado. Edson, hoje um amigo querido e um profissional por quem tenho enorme admiração, era um veterano funcionário da casa, com autoridade para dizer o que devia ser feito. E o horizonte que ele projetava para o cinema brasileiro, através do que pretendia fazer da Globo Filmes, não estava distante do que sempre sonhamos.

A Globo Filmes se tornou uma das maiores e mais regulares produtoras do Brasil, com cerca de 25 longas-metragens anuais, além de 8 documentários. Ela tem hoje uns 150 filmes em diferentes estágios de produção, do desenvolvimento de roteiro ao lançamento comercial. Filmes que devem reproduzir, com qualidade e capacidade de provocar interesse, a diversidade da cultura brasileira, sua multiplicidade regional e étnica, geracional e ética, política e ideológica, estética e de comunicação etc. Não importa se como obra de arte indiscutível ou indispensável entretenimento.

Apesar da ganância de alguns agentes do comércio cinematográfico e das dificuldades institucionais de um governo que não se interessa pela atividade, não foram poucos os filmes da empresa que se tornaram, simultaneamente, sucessos artísticos e de bilheteria. Como “Bacurau” e “Minha mãe é uma peça 3”, os dois em cartaz.

O primeiro, um filme de vários gêneros, que interpreta, com brilho reconhecido, o estado de espírito da cultura e da política brasileiras de hoje. Um filme que não recebeu uma só crítica desfavorável na imprensa e nas redes, com quase um milhão de espectadores, que não serão certamente o seu limite. O outro, uma franquia capaz de fazer 10 milhões de espectadores, superando blockbusters e sendo, ao mesmo tempo, uma fábula moderna sobre a formação da família. Uma comédia de costumes que nos ensina a amar sem impedimentos, com o amor que os que nos amam merecem de nós.

Aliás, sinto-me recompensado pelo belo novo filme de Júlio Bressane, um de nossos mestres nem sempre reconhecido. Vi essa semana “Capitu e o Capítulo”, a última produção que acompanhei na Globo Filmes. Uma despedida feliz que me deixa partir em paz.

A Globo Filmes é hoje mais que um player na economia do cinema brasileiro. Ela é uma parceria estratégica para o crescimento e a consolidação dele. Me orgulho de ter estado nessa construção, ao lado de criadores como Daniel Filho, Guel Arraes, Fernando Meirelles, Daniel Burman, José Alvarenga, Jorge Furtado, Rosane Svartman, Simone Oliveira, tantos outros. Graças a eles, aproximaram-se cinema e televisão realizando, pela primeira vez no Brasil, uma integração orgânica para que cresçamos como uma coisa só.

Deixo a Globo Filmes para cuidar da minha vida. Tenho certeza de que contribuímos decisivamente para o audiovisual do país, com o apoio do Grupo Globo e sua disposição de avançar nas relações entre cinema e televisão. Sem tal solidariedade, não teríamos conseguido o que conseguimos, num capítulo tão importante de minha vida de cidadão e cineasta brasileiro.

Cacá Diegues: Até a volta

Vamos sugerir a Witzel que ele seja responsável pela volta do Rio de Janeiro ao centro de nossa produção audiovisual

Estou me despedindo de 2019. Talvez ele não tenha culpa de nada do que me tenha acontecido, mas foi durante seu reinado que aconteceu. No plano geral e no close, um ano sombrio em minha vida. No público e no privado. Mas nem por isso rasgo as vestes e perco a esperança. Pelo contrário, são esses os momentos que temos para aprender a viver, compreender melhor o que o acaso tem a nos ensinar. Ou, como está lindamente escrito em recente ensaio de Andréa Pachá: “Somos alcançados pela ação arbitrária do tempo que nos ignora e age sem nossa autorização”.

Até o início do século XX, nos garantiam que o universo era uma máquina que fabricava seu próprio fim. Estávamos nas mãos da entropia universal. A largada do Big Bang, o peteleco de Deus no vazio do mundo, era um princípio que caracterizava o rumo do fim. Mas o físico alemão Max Planck, no ano de 1900, provou que a energia não era liberada de modo contínuo, e sim na forma de pequenos pacotes que ele chamou de quanta. Cinco anos depois, Einstein confirmava o que dissera Planck e, logo a seguir, Niels Bohr consagrava a disciplina dessas ideias: a Física Quântica. E nunca mais a entropia se acertou, o determinismo se estrepou, tudo pode acontecer no mundo em que vivemos.

Nada é necessariamente de um jeito só, do jeito que é. Pegue, por exemplo, o Brasil. Bolsonaro vai nos levar para o maior retrocesso que puder, com sua direita nostálgica de um passado que nunca existiu. Mas seu poder já não é mais o mesmo de quando foi eleito. Alguns bolsotários acreditam em tudo que Bolsonaro anuncia e não se dão conta de que ele tem apenas mais três anos para mudar o mundo. E nós temos todo o tempo do mundo para tentar impedi-lo.

Não gosto dessa ideia de “resistência”, que tanta gente afirma em relação ao governo. Parece um convite à passividade como estratégia. Não me sinto ocupado, não preciso me libertar de nenhuma ocupação estranha do meu espaço cívico e civil. Se sou contra o governo eleito democraticamente, devo exercer democrática oposição e, como tal, esperar o momento próprio em que a democracia me dará uma oportunidade de tentar me livrar do que considero um mal. Em vez de resistir, devo agir.

No cinema, por exemplo, o governo federal pratica uma inércia estratégica, a empurrar com a barriga decisões indispensáveis ao funcionamento da Ancine e à fabricação de nossos filmes. Em vez de lamento e choro, por que não tentarmos alternativas? Por que não propor ao governo estadual que substitua a ausência da União, como já fizeram, com sabedoria, em São Paulo? Vamos sugerir ao governador Wilson Witzel que ele seja responsável pela volta do Rio de Janeiro ao centro de nossa produção audiovisual.

Que o estado volte a ser a base do cinema brasileiro, estabelecendo leis e regras locais para que isso se dê com seriedade, correção e possibilidade de futuro. Por que não criar, digamos, uma Aecine (Agência Estadual de Cinema) em moldes contemporâneos?

Nesse ano de lutas e tristezas, tive o prazer enorme de entrar para a Academia Brasileira de Letras, sucedendo o mestre Nelson Pereira dos Santos, com quem tanto havia conversado sobre o assunto. No dia 12 de abril, dia da posse, minha filha Flora sofreu o primeiro sintoma grave de seu fim. Dispensei-a de ir ao Petit Trianon, vesti pela primeira vez meu fardão, tranquei-me com ela no escritório lá de casa e li para Flora meu discurso de posse. Só para ela. Flora me corrigiu passagens do discurso e me fez jurar que o leria pausadamente, em bom tom e com clareza. Depois de nos abraçarmos, parti com Renata para a ABL, vestido em meu fardão, com muita saudade de Flora.

Tudo o que fazemos nesse mundo é sempre feito para conquistar quem amamos. A partir desse sombrio 2019, tenho menos um grande amor a conquistar, pois Flora partiu no dia 2 de junho. Se a morte fosse um lance bacana, os deuses não teriam escolhido serem eternos.

O GLOBO volta a publicar essa minha coluna no dia 27 de janeiro de 2020. Agora preciso descansar, espairecer um pouquinho com Renata.