brasil

Miguel Calmon du Pin e Almeida: Sobre novas escolhas

Pelo que tenho lido, o maior responsável pelo número de mortes na pandemia que estamos atravessando é o tempo. Adoecemos todos ao mesmo tempo, e assim não dá tempo de cuidar de todos os que adoecem. Morremos aos milhares por falta de assistência médico-hospitalar. Não dá tempo.

O isolamento social horizontal, corretíssima estratégia adotada nos países que têm conseguido melhores resultados no enfrentamento da pandemia, é uma determinação para ganharmos tempo. Ganhar tempo, me repito, significa que não adoeçamos todos simultaneamente, que aconteça a rotatividade na ocupação dos leitos hospitalares, que os recursos necessários aos cuidados possam ser produzidos para todos.... Ganhar tempo, eis o que estamos lutando por alcançar.

Não é curioso que isso aconteça no momento histórico onde a maior parte das reflexões e observações sobre a vida cotidiana fale sobre a aceleração do tempo? Tudo on-line, em tempo real, a capacidade orgulhosamente exibida de estarmos em vários lugares ao mesmo tempo, nos ocuparmos de várias atividades ao mesmo tempo. Na hierarquia que avalia moralmente os indivíduos e as sociedades, quanto mais em menor tempo, mais valioso se é.

A pandemia revirou esta lógica consumista de cabeça pra baixo. No confinamento de cada um de nós, temos sido desafiados a (re)aprender a desacelerar o tempo.

Olhando de longe, para aqueles que tem condições de algum conforto, ficar em casa não parece ser um grande desafio. Olhando de longe. Porque, de perto, vermo-nos privados de pequenas próteses, cuja finalidade é manter nosso equilíbrio mental, nos expõe ao risco de desorganizações as mais variadas, em seus modos e intensidades. Refiro-me a pequenas atividades que servem como barreiras de contenção, barreiras de paraexcitacão, ao desenvolvimento da angústia. Quando tais barreiras nos faltam, ficamos expostos ao risco de não termos como frear o ritmo avassalador com que a angústia nos invade, e de que ela nos prive da maior parte de nossos recursos intelectuais e afetivos.

Tenho pensado que o que justifica o enorme esforço que todos temos feito para “ficar em casa” se dá no encontro e reconhecimento destas pequenas atividades que nos servem como barreiras de contato contra a invasão da destrutividade.

Entender e aceitar que a determinação da OMS para o isolamento social é físico e não afetivo. Com certeza, este entendimento tem favorecido o uso dos mais variados aplicativos, por meio dos quais temos mantido contato com nossos filhos, netos, amigos e colegas. É fundamental não se deixar isolar pelo isolamento social.

Do mesmo modo, os afazeres domésticos: amigos e amigas empenhados em aprender a passar roupa, a cozinhar, faxinar a casa. Outro dia, engraxei os meus sapatos. Isso que dito deste jeito parece uma brincadeira, e em certo sentido o é. No entanto esta brincadeira tem uma função extraordinária ao estabelecer as tais barreiras de contato. Não esperemos que sejam a solução de tudo. Seu reconhecimento se faz na percepção de que, depois de nos ocuparmos mecanicamente destes afazeres, algo em nosso humor mudou. Por um certo tempo, o automatismo exigido nestas tarefas barra, ou, na melhor das hipóteses, desacelera o desenvolvimento da angústia. Tenho observado que aqueles que visam como finalidade de suas ações o se livrar definitivamente da angústia, estes são os que se desesperam. Ao fracassar, se desesperam. Nada mais há por fazer. Liberado o caminho para pulsão de morte, o meio mais rápido para se livrar de tudo é... se livrar de tudo.

Tempos muito difíceis, duros, quando estamos sendo desafiados a desacelerar o tempo a fim de dar tempo para sobrevivermos à pandemia.

Muitas perdas, muitas dores, muito medo.

Ao mesmo tempo, temos tido oportunidade de descobertas as mais surpreendentes, e algumas até mesmo sublimes, que espero que possam se manter para além da pandemia.

O novo coronavírus mudou a face da Terra. Serei apenas mais um a repetir que a vida não será mais a mesma e a maneira com que enfrentarmos a Covid-19 determinará que caminhos se abrirão à nossa frente: se o caminho da necessária e urgente cooperação e solidariedade entre todos (cuidar de mim implica cuidar dos outros e vice-versa); ou se se acirrará o caminho do “América first”, como se a vida no planeta fosse possível em desconexão com os demais indivíduos, esquecendo ensinamentos fundamentais de Freud, principalmente aquele que nos mostra que nos constituímos na relação com os semelhantes.

Le Monde: O Presidente, os militares e o astrólogo

Grandes Ministérios, serviços de saúde, pesquisa espacial… os militares ocupam posições estratégicas do país depois de eleger Jair Bolsonaro em 2018. Mas, desde então, o chefe de estado, sob a influência de um "Guru", se liberta de sua tutela

Bruno Meyerfeld - Rio de Janeiro (Brasil) - correspondente

Tradução: Julia Otero

“Nós somos os cadetes do Brasil, com peito viril!”, gritam centenas de futuros oficiais brasileiros, metidos em seus uniformes “azulão”, azuis e brancos, com pluma vermelha. Neste sábado, 17 de agosto de 2019, é dia de festa na academia militar das Agulhas Negras: a cerimônia tradicional a cerimônia do sabre ocorre na presença do Chefe de Estado, Jair Bolsonaro.

No pátio do marechal Mascarenhas de Moraes (conhecido como o pátio “P3M”), no sopé dos picos da Serra da Mantiqueira, 170 quilômetros a noroeste do Rio de Janeiro, cada cadete recebe uma réplica da arma transportada, mais de um século atrás, pelo duque de Caxias, fundador e santo padroeiro do exército brasileiro. "Não há emoção ou honra maior como chefe das forças armadas do que presidir esta cerimônia, diz Bolsonaro na frente dos jovens que lhe dirigiam atenção. Como vocês, em 1974, eu também recebi minha espada neste P3M sagrado."

"Muitos chefes de estado participam dessa cerimônia, mas, com Bolsonaro, naturalmente, estava tocante. Ele se formou a partir daqui e tem um relacionamento especial nesta escola. Nós o recebemos como amigo", lembra o comandante Dutra, diretor da Academia das Agulhas Negras, uma grande academia brasileira de prestígio de 67 km2 que, desde 1944, forma a cada ano cerca de 400 oficiais.

OS MEMBROS DE UMA GRANDE FAMÍLIA

O presidente não veio sozinho. Na plataforma meia dúzia de seus ministros estão de pé: todos os militares, generais e capitães, todos os “antigos” das Agulhas Negras. Diante dos cadetes, o presidente lista seus nomes, exalta suas qualidades. Como se apresentasse membros de uma grande família, finalmente reunidos no topo do estado.

Desde o final da ditadura em 1985, nunca os militares estiveram presentes no meio do governo. Até o ponto em que a mídia do país hoje evocam uma "esplanada verde-oliva", a cor das forças armadas para descrever o eixo monumental de Brasília, onde estão localizados o palácio presidencial do Planalto e os vários ministérios.

Além do capitão Bolsonaro e general Hamilton Mourão, vice-presidente, os militares chefiam vários departamentos: os da defesa, mineração e energia, infraestrutura, ciência e comunicação, controle geral de contas públicas (CGU). Eles também desempenham as funções de chefes de gabinete de segurança institucional (GSI, responsável pela segurança e

Inteligência) e Casa Civil, diretamente subordinada ao Presidente e aos que ganharam cargos em escritórios ministeriais.

O Exército, as forças armadas, também aumentou sua presença em todos os níveis de poder. Segundo relatos da imprensa, pelo menos 2.500 soldados estão servindo em escritórios ministeriais, como conselheiros ou secretários. O Ministério do Meio Ambiente, que empregava um soldado antes da chegada da extrema direita, em consideração hoje doze. Oficiais também foram nomeados para presidir várias agências públicas, como os Correios, serviços hospitalares ou o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, responsável pelo monitoramento do desmatamento na Amazônia).

"A grande âncora do meu governo, são as forças armadas ", assumiu Jair Bolsonaro, cercado por policiais, durante discurso no Clube Naval de Brasília em dezembro de 2019. Nestes tempos de cortes no orçamento, o Ministério da Defesa é privilegiado: seus gastos aumentaram 10,9% em 2019. O exército é chamado em todas as circunstâncias: extinguir incêndios na Amazônia durante a operação de verão "Brasil Verde" em 2019; restaurar a ordem no estado do norte do Ceará, onde o crime explodiu em Fevereiro; apoiar funcionários da segurança social, oprimida pelo afluxo de casos no início do ano. E claro, hoje para combater a pandemia devido ao coronavírus.

"Estamos testemunhando a militarização do estado brasileiro", diz um oficial preocupado, ex-funcionário, que exige anonimato e lembra que "começou antes de Bolsonaro". Presidente Michel Temer (2016-2018) já havia baseado seu poder nas forças armadas confiando pela primeira vez a cadeira da defesa a um general e aumentou o orçamento para este ministério de 21%. No final de seu mandato, ele também ofereceu o comando de segurança no Rio de Janeiro aos militares.

FAZER UM “OBSTÁCULO AO SOCIALISMO”

Quem são esses soldados chamados à frente por Jair Bolsonaro, responsável, nos termos do Presidente, para "obstruir o socialismo"?

Entre os soldados, há todas as forças (terra, ar, mar), todas as fileiras (generais, tenentes, capitães, almirante etc.), todos os status (ativo, reservistas, aposentados), de todas as regiões (cariocas, paulistas, gaúchos do sul, mineiros do interior ...): um verdadeiro "exército mexicano".

Na realidade, o núcleo central é formado por alguns generais de quatro estrelas da terra, na casa dos sessenta e graduados da Agulhas Negras entre 1975 e 1978, como Jair Bolsonaro (turma 1977). Neste "quartél" muito selecionado, encontramos, entre outros, o vice-presidente Hamilton Mourão, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, o chefe da Casa Civil (equivalente ao primeiro Ministro) Walter Souza Braga Netto, e ainda Edson Leal Pujol, o discreto comandante-chefe das Forças Armadas.

"Esta é uma geração muito especial", insiste Maud Chirio, historiadora e autora de A política uniformizada. A experiência brasileira, 1960-1980 (PUR, 2016). “Ela foi treinada na academia durante os períodos mais difíceis da ditadura para combater os “vermelhos", travar a guerra contra o comunismo. Seus instrutores eram oficiais que tinham participado da repressão dos primeiros anos de chumbo e da tortura. Mas, saiu das Agulhas Negras e o país se democratizou. Não há mais guerra, mais ninguém para reprimir. Eles têm a sensação ter chegado atrasado para a reunião de história. De ter perdido a ‘“sua” grande guerra.

Frustrados, esses oficiais foram buscar a glória longe do Brasil. No Haiti, precisamente. O Brasil enviou para lá, de 2004 a 2017, a Missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti (Minustah), da qual participaram 35.000 soldados. "Esses oficiais que foram para o exterior se consideram uma elite, pacificadores, muito superiores aos "políticos" corruptos e ineficazes. Então quando o Brasil afundou na crise, alguns se perguntam: "Se eu ajudei o Haiti, por que não o país? ", analisa Christoph Harig, pesquisador na Universidade Helmut-Schmidt, em Hamburgo. De fato, cinco dos onze comandantes da “turma” do Haiti ocupam - ou têm ocupado - uma função dentro do poder bolsonarista.

Por que esses generais orgulhosos se juntaram ao "pequeno" capitão Bolsonaro? De fato, este último tem sido desprezado por seus superiores. Atribuído a várias posições de artilharia, depois de paraquedista do Rio, ele teve uma carreira medíocre. O cadete 531 tornou-se capitão, apelidado de Cavalão por seus colegas, melhor ilustrado por sua atuação em pentatlo ou mergulho (3'42 '' em apnéia) do que por seu gênio militar.

"ENCARNAÇÃO DO MAU EXEMPLO"

Em setembro de 1986, ele se tornou "a personificação do mau exemplo", lembra um oficial. Frustrado com a democratização e a perda de privilégios militares, o capitão quebra o protocolo para publicar uma carta aberta na revista Veja. Sob o título "Os salários são (ou estão) baixos" e uma foto em que posa, com uma boina vermelha e um olhar severo, ele protesta contra a diminuição dos salários, provocando a fúria dos generais. O "amotinado" é punido com uma sanção disciplinar de quinze dias de prisão.

A ruptura é consumida um ano depois. Veja, sempre, afirma, em outubro de 1987, que Bolsonaro seria o co-autor de um plano chamado "Beco sem saída", que planejava detonar bombas em vários quartéis e academias. O requerente nega isso, mas é condenado por um tribunal militar. Absolvido um ano depois, ele deixa o ativo para a reserva, evitando a desonra da exclusão.

"Seu caminho é a política", aconselha um coronel, que acerta na mosca. Eleito vereador em 1988, então deputado federal pelo Rio de Janeiro em 1990, o "capitão bomba" se destaca como a voz do militar do "baixo clero": tropas, sargentos e corporais. Ele ganhou popularidade no quartel, mas sofreu aborrecimento e humilhação por parte dos oficiais. Durante anos, ele foi banido de academias, quartéis e até áreas reservadas para oficiais. “Os generais nunca amaram meu pai", um de seus filhos, Carlos, repete regularmente.

Sua reconciliação com a equipe teve que esperar até 2011 pela criação, sob a presidência Dilma Rousseff (Partido dos Trabalhadores, PT, esquerda), da Comissão Nacional da Verdade encarregada de investigar os crimes da ditadura. "Para nós, foi uma ruptura, um golpe sério e simbólico. Esta comissão era como uma caça às bruxas, uma "Bolivarização" de exércitos. Destruiu nosso relacionamento com o PT ", lembra o general Sergio Westphalen Etchegoyen, 68, um forte gaúcho do sul e ex-chefe de gabinete do exército. "Então sim, quando tocamos na essência da nossa profissão, nós reagimos”, continua ele.

Bolsonaro, sentindo subir a raiva dos quatro estrelas, se comporta como o líder do grupo da anti-comissão. Multiplicando por dezenas suas intervenções sobre o assunto, ele evoca o "Vinte anos de glória" da ditadura, sob aquela em que o povo "aproveitou ao máximo de liberdade e de direitos humanos ", e não hesita em prestar homenagem ao "herói nacional" da época, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos principais torturadores do regime.

Em sua ascensão política, o capitão recebe apoio discreto de oficiais de alta patente, mas também do Clube Militar do Rio - uma associação muito conservadora de oficiais. O general Eduardo Villas Bôas, comandante chefe do exército, se opõe, no Twitter, em abril de 2018, para uma possível liberação do ex-chefe de Estado Lula, então encarcerado e principal candidato de Bolsonaro à eleição eleição presidencial seguinte: uma incursão sem precedentes na política por um cargo tão alto, de renome por sua moderação.

CONCILIAÇÃO COM AS ALTAS CLASSES

"Os grandes generais do Haiti viram em [Bolsonaro] uma oportunidade de expulsar o PT do poder e salvaguardar seus interesses ", disse um oficial ativo, um conhecedor da elite militar. Nesta grande conciliação, um homem desempenha um papel essencial: General Augusto Heleno, agora um braço O chefe de gabinete de segurança institucional de direita e influente de Bolsonaro, responsável por coordenar as atividades da inteligência. Tem 72 anos, homem de cabelos brancos perfeitamente penteado é uma lenda do exército brasileiro. Esportista emérito, o mais destacado em três escolas emblemáticas do exército, esse general também foi o primeiro comandante da missão da ONU no Haiti. Mais velho e mais radical do que seus colegas no governo, partidário da linha dura repressiva da ditadura jamais escondeu suas convicções de extrema direita. Seu encontro com Bolsonaro remonta à década de 1970, Nas Agulhas Negras, onde ele era um instrutor. Todos os dois “bocas grandes” (falastrões, exibidos, que gostam de ostentar), esportistas e anticomunistas se dão maravilhosamente bem e mantêm um forte vínculo.

O general Heleno é um dos primeiros a quem Bolsonaro confia seus sonhos de ascensão ao poder em um almoço em 2016. "Você acha que eu sou louco?" Ele perguntou ao general, diante de um prato de camarão. Muito pelo contrário: o quatro estrelas se torna seu principal apoio. E montou um "comando" de três generais para apoiá-lo em sua campanha. "A ideia, era estar com pessoas em quem você confia", disse o general Aléssio Ribeiro Souto, 71, ativista de uma escola "anti-socialista" e membro do "comando" que, toda quarta-feira, a partir de janeiro de 2018, reúne-se no piso de um triplex no norte de Brasília. "Foi muito informal. Conversamos até o meio dia, fizemos apresentações ao candidato sobre assuntos de infraestrutura, educação, desenvolvimento, às vezes economia", lembra ele.

Em outubro de 2018, quando Bolsonaro saiu vitorioso da eleição, os generais escolhem os melhores cargos (em francês é utilizada a expressão “cortar, escolher, dividir a parte do leão”- se taille la part du lion - que significa pegar, escolher o maior, o melhor de alguma coisa), coloca seus homens, impõe sua cadência. Reunindo nacionalistas e preocupados com a imagem do país, os militares também trabalharam para moderar seu presidente, aconselhado, por exemplo, a desistir de intervir militarmente na Venezuela, ou para receber uma base militar norte-americana em solo brasileiro.

Eles, no entanto, vão encontrar um forte oponente na pessoa de Olavo de Carvalho. Este ex-astrólogo de 72 anos que vive nos Estados Unidos, que acredita que a Terra é plana e considera os cigarros bons para a saúde, é o mentor da ala ideológica do Governo Bolsonaro, representado, entre outros, pelos filhos do presidente e pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. E ele vomita nos militares.

Entre os "Olivas" e os "Olavistas", a guerra é declarada. Em 2019, no Twitter, o guru zomba o vice-presidente geral Mourão dos "cabelos tingidos e uma voz hipócrita ", da “mentalidade golpista" e da "vaidade monstruosa". Os oficiais não se privam de responder contra isso "Trotsky da direita”. "Os olavistas são um grupo fanático que pensam apenas em criar tumulto: o oposto do pragmatismo militar. São inúteis, fantoches", pragueja Paulo Chagas, general de 70 anos com um elegante bigode, francófilo e louco por cavalaria (ele passou pela escola Saumur), que apoia o presidente.

Bolsonaro vence sua culpa, recusando-se a arbitrar, mas acaba se irritando com a supervisão dos generais. Até o confronto na primavera de 2019: General Carlos Alberto dos Santos Cruz, então poderoso Secretário Nacional de Segurança Pública atraiu a ira de Olavo Carvalho, que o chamou de "merda" e "estrume sugado". Sob o fogo de uma intensa campanha de difamação online lançada pelos filhos do presidente, e libertado por Jair Bolsonaro, o general deixa o governo.

O evento correu mal entre os "Olive", porque Santos Cruz não é um qualquer um. Ele comandou a Minustah do Haiti, mas também a missão da ONU no Congo (Monusco), 23.000 soldados da paz, onde ele perdeu a vida. Depois de sua partida, outros seis soldados renunciaram ao governo ou foram demitidos, como os generais Franklimberg de Freitas, presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai) e Maynard Marques de Santa Rosa, da Secretaria de Assuntos Estratégicos.

NEGAÇÃO DA GRAVIDADE DO CORONAVÍRUS

O medo mudou de lado e a hierarquia se inverteu. Bolsonaro, presidente e chefe das forças armadas, "não aceitava mais ser um capitão no meio de generais", explica a jornalista Thais Oyama em seu livro Tormenta (“Tempête”, Companhia das Letras, 2020, não traduzido), escrito no ano de 2019 sobre o poder brasileiro. Contrário às Forças Armadas, ele, por exemplo, aprovou o assassinato, pelo exército General Iraniano Ghassem Soleimani e apoiou o plano de paz para o conflito israelense-palestino de Donald Trump, e continua a negar a gravidade do coronavírus. "Esses policiais esperavam subjugar Bolsonaro e eles falharam. Ele escapa deles. Ele mostrou a eles que não era seu subordinado e que até o mais brilhante dos generais brasileiros pode ser demitido ", acrescenta João Roberto Martins Filho, especialista em exército.

Desde então, os militares obtiveram novas posições do governo como a Casa Civil, em fevereiro, e Bolsonaro permanece muito popular entre a base da instituição. Mas na elite, algo quebrou. "Entre amigos em geral, achamos que ele deveria se controlar, morder a língua antes de falar ", diz o general Paulo Chagas. "Bolsonaro não é soldado há muito tempo. Ele passou dois terços da sua vida na política. É isso o que ele procura, é o poder ", diz seu “camarada" de quatro estrelas, Sergio Etchegoyen.

As forças Armadas poderiam deixar Bolsonaro? Existe, para elas, uma "linha vermelha"? "Os militares começaram a voltar ao poder antes de Bolsonaro. Eles não fizeram tudo isso para sair rapidamente. Se Bolsonaro for longe demais, é ele quem terá que sair”, acredita um oficial, ex-funcionário da presidência, contra a politização do exército. “Pode afetar nosso relacionamento com a população. Perderemos nossa credibilidade, nossa imparcialidade, seremos responsáveis pelo desastre deste governo. A política, não é o nosso terreno”.

O exército brasileiro, do positivismo ao anticomunismo paranóico

Para proteger seus 16.800 km de fronteiras e equipar seus 360.000 soldados, o "gigante" brasileiro gasta apenas 1,5% do seu PIB em defesa - contra 2,1% em média a nível mundial. E, no entanto, por mais de um século que os militares dão o ritmo no país. "Os militares sempre quiseram se intrometer na política e governar. Após a ditadura, sua presença na vida pública foi somente mais discreta ”, destaca João Roberto Martins Filho, especialista militar e professor da Universidade Federal de São Carlos.

Em 15 de novembro de 1889, foram elas quem derrubaram um império sem fôlego e proclamaram a república, dando no país seu primeiro presidente, marechal Deodoro da Fonseca. O brasil foi presidido por dez presidentes do exército, durante trinta e sete anos - mais de um quarto de sua história moderna. O capitão Jair Bolsonaro é qualquer coisa menos uma exceção.

No final do século XIX , o Exército brasileiro é progressista, influenciado pela França e pela filosofia positivista de Auguste Comte. No poder, decreta a separação entre a igreja e o estado, cria o primeiro ministério da educação e proclama o novo lema nacional Ordem e Progresso.

Coluna "vermelha"

O quartel altamente politizado é o cenário de debates fervorosos e revoltas incessantes, muitas vezes para exigir melhores salários. E às vezes em nome de ideais esquerdistas, como, na década de 1920, o movimento Tenentista, liderado pelo capitão Luís Carlos Prestes, o "cavaleiro da esperança", segundo o escritor brasileiro Jorge Amado.

Na cabeça de uma coluna "vermelha" de centenas de soldados amotinados, ele viaja mais de 25.000 quilômetros durante de uma "longa caminhada" através do Brasil, de 1925 a 1927, tentando elevar a população em seu caminho.

Ele levará décadas para profissionalizar essa turbulento tropa. Nesse sentido, a missão militar francesa no Brasil, liderada pelo general Gamelin, no final da Primeira Guerra Mundial, foi decisiva: disciplina reforçada, centralização do comando, treinamento de ponta, desenvolvimento de indústrias essenciais de armamento ... “a nova concepção de defesa abrangeu todos os aspectos relevantes da vida nacional", sublinha o historiador José Murilo de Carvalho em sua obra de referência Forças Armadas e Política no Brasil (Todavia, 2019, não traduzido). A consagração chega durante a segunda guerra mundial. Mais de 25.000 pracinhas são enviados para o front ao lado dos aliados e obter muitas vitórias notáveis nos Apeninos italianos contra Alemanha nazista.

Um episódio fundador

Ideologicamente, positivismo e ideais socialistas foram, depois de muito tempo, abandonados. Ao contrário, segundo Martins Filho, "as forças armadas são marcadas por um anticomunismo paranóico" cujo episódio fundador é a Intentona de 1935. Neste ano, um punhado de militares, principalmente relacionados ao movimento comunista, fomentou um golpe. Dominado rapidamente, este constituirá, no entanto, um trauma que inaugura "a associação de comunismo com o mal, representado como uma doença", diz o historiador Celso Castro em A Invenção do Exército brasileiro (Zahar, 2002, não traduzido). Uma quinta coluna, espreitando nas sombras.

Foi essa "paranóia" que levou militares, escaldados pelo precedente castrista em 1959 em Cuba e com o apoio de Washington, para liderar, em 1964, outro golpe. O presidente de esquerda João Goulart, eleito democraticamente três anos antes, foi derrubado. Os generais, que desejavam o poder mais que tudo, manteve as rédeas do estado por vinte e um anos - a mais longa ditadura militar no subcontinente. A repressão fez oficialmente 434 mortos, em comparação com uma estimativa de 30.000 na Argentina e 3.000 no Chile. O que fez Jair Bolsonaro declarar em 2016 que o erro da ditadura brasileira tinha sido apenas "torturar e não matar".

Sergio Lamucci: Incertezas crescentes nublam cenário de 2020

Com a grande incerteza no cenário externo, é fundamental que o governo e a equipe econômica deixem de produzir ruídos, evitando criar mais instabilidade

As perspectivas para a economia brasileira se turvaram no fim deste primeiro trimestre, devido às incertezas no cenário global e no quadro doméstico. A epidemia de coronavírus, ao que parece, terá um efeito mais forte e um pouco mais longo sobre a economia mundial, o que tem provocado grande volatilidade e aversão ao risco nos mercados internacionais. No front interno, a atividade mostra fraqueza maior do que se esperava e o clima político segue conturbado, com o governo Jair Bolsonaro causando conflitos frequentes, desnecessários e preocupantes com os outros Poderes, em especial o Congresso. Há dúvidas sobre o andamento das reformas, num momento em que o ministro da Economia, Paulo Guedes, contribui para elevar as incertezas, ao demorar para definir a sua proposta de mudança do sistema tributário e ao dar declarações confusas sobre o câmbio, por exemplo.

Nesse ambiente, murcharam as expectativas de que o Brasil poderia ter um crescimento um pouco mais forte neste ano, na casa de 2% a 2,5%. Muitas estimativas já caíram para a casa de 1,5%, apesar dos juros baixos, do aumento do crédito e da retomada gradual do mercado de trabalho, embora ainda haja quem aposte numa expansão perto de 2%.

A incerteza elevada atrapalha em especial as decisões de investimento. Num quadro indefinido, marcado ainda por grande ociosidade, muitas empresas preferem esperar para investir em projetos de modernização e ampliação da capacidade produtiva. Além disso, o capital externo fica mais arredio.

O quadro internacional ficou muito mais incerto depois da eclosão da epidemia de coronavírus. Para os economistas do Barclays, “o cenário para a economia global se deteriorou significativamente”, à medida que a doença se espalha rapidamente pelo mundo. A ideia inicial era de que o fenômeno seria principalmente um problema chinês e asiático, restrito em grande parte ao primeiro trimestre. Agora, a avaliação é que haverá uma desaceleração mais longa e mais profunda, escrevem os economistas Christian Keller e Fabrice Montagné. Com a disseminação do vírus, especialmente na Europa e nos EUA, a economia global enfrenta um choque duplo de oferta e de demanda mais demorado e mais intenso.

Para eles, considerando que a doença siga os padrões históricos de outras epidemias, a expectativa é de uma recuperação relativamente forte da atividade ao redor do mundo na segunda metade de 2020, apoiada por respostas de política econômica, tanto monetárias quanto fiscais. Essas medidas podem atenuar o choque de demanda e, principalmente, evitar o contágio financeiro generalizado. Ainda assim, o crescimento global neste ano ficaria em 2,7%, abaixo dos 3,2% do ano passado e próximo aos 2,5% que o Fundo Monetário Internacional (FMI) considera como recessão, dizem Keller e Montagné.

Projeções econômicas num cenário como esse têm obviamente um grau de incerteza muito elevado. É extremamente difícil avaliar como a epidemia vai evoluir, qual será o impacto sobre a economia global e como será o efeito sobre os mercados internacionais. Apesar disso, ganha força a avaliação de que a atividade global tende a sofrer mais e por mais tempo. Para piorar, a semana começa com o tombo das cotações do petróleo, devido à guerra de preços promovida pela Arábia Saudita.

Esse ambiente externo adverso e incerto tem levado os economistas a reduzirem as estimativas de crescimento para a economia brasileira em 2020, aliado ao desempenho mais fraco da atividade por aqui nos últimos meses. O Safra, por exemplo, cortou na sexta-feira a projeção para 2,1% para 1,6%, atualizando a “perspectiva para incorporar o novo cenário global e também os dados mais recentes” sobre a economia brasileira, como os do PIB do quarto trimestre de 2019. Na visão do banco, esses números sugerem “uma recuperação frágil” do Brasil.

Para complicar o cenário, existem as incertezas no quadro doméstico. Há os conflitos do governo com os outros poderes, por exemplo. No sábado, Bolsonaro pediu que a população participe dos protestos marcados para o dia 15. Em várias convocações para o ato feitas nas redes sociais, há um tom de forte hostilidade ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Esses conflitos ocorrem quando há grande expectativa em relação ao andamento da agenda de reformas. Depois da aprovação da reformada da Previdência, o governo enviou três Propostas de Emenda à Constituição (PEC) ao parlamento - a emergencial, a do pacto federativo e a dos fundos. Entre outros pontos, há medidas para enfrentar a rigidez das despesas obrigatórias, como os salários do funcionalismo, um ponto importante para consolidar o ajuste das contas públicas, mas os projetos são muito amplos e têm pontos controversos, dificultando a sua aprovação.

Além disso, a equipe econômica demora a definir a sua proposta para a reforma tributária, num ambiente em que parece haver um clima mais favorável à mudança do sistema de impostos. Um dos pontos que atrapalham é o desejo de Guedes de criar um tributo sobre transações financeiras, nos moldes da extinta CPMF, para compensar a desoneração da folha de salários das empresas. A medida conta com a oposição de figuras importantes do Congresso, como o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o próprio Bolsonaro já mostrou diversas vezes antipatia à ideia.

Na quinta-feira passada Guedes afirmou a empresários na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) que deve enviar a proposta de reforma tributária ao Congresso nesta semana. A ver, já que o envio da proposta foi prometido para a semana seguinte várias vezes, o que também ocorreu com a reforma administrativa.

Guedes também colabora para aumentar a incerteza ao falar de modo confuso sobre o câmbio. Na quinta-feira, o ministro disse que o câmbio é flutuante, que o dólar pode ir a R$ 5 se ele fizer muita besteira e que quem quiser remeter recursos para fora do país, que os remeta. Ao se manifestar de modo desencontrado sobre um assunto da alçada do Banco Central (BC), o ministro contribui para criar mais volatilidade.

Num momento de grande incerteza no cenário externo, é fundamental que o governo e a equipe econômica deixem de produzir ruídos e conflitos, evitando criar mais instabilidade.

Se isso não ocorrer, a recuperação vai continuar a passos lentos, com o risco de mais um ano de crescimento pífio, próximo ao pouco mais de 1% dos últimos três anos.

*Sergio Lamucci é editor de Brasil

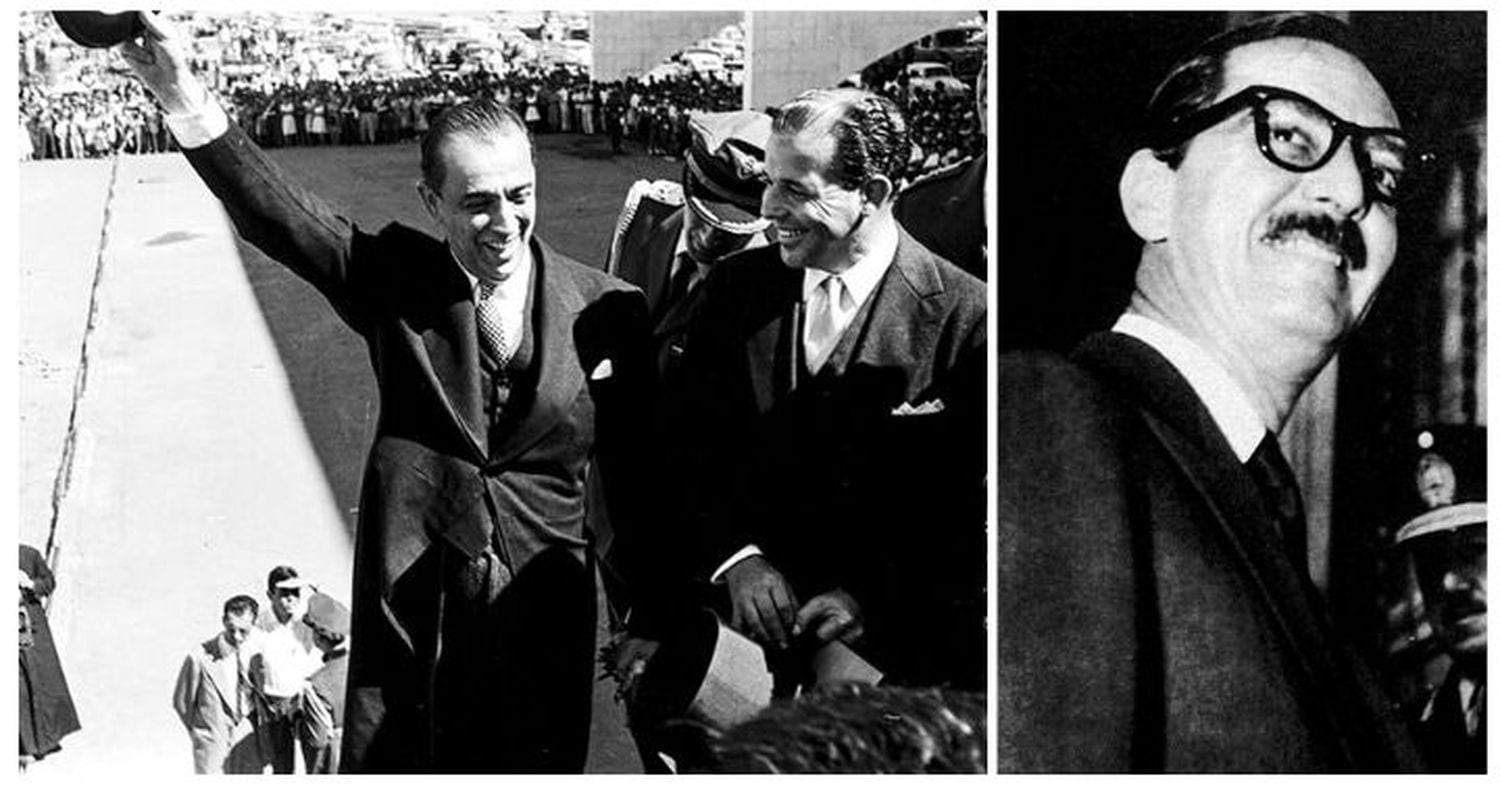

Ricardo Westin: O ano em que os militares sequestraram um avião com passageiros para derrubar JK

A tentativa fracassada de golpe contra o presidente, no ano de 1959, durou só dois dias e acabou conhecida como Revolta de Aragarças

Há 60 anos, um avião da Panair que havia decolado do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, rumo a Manaus, com escala em Belém, desapareceu durante a madrugada em pleno voo. A bordo, entre passageiros e tripulantes, viajavam 46 pessoas, incluindo o senador Remy Archer (PSD-MA).

Notícias desencontradas logo começaram a correr. Nas primeiras horas da manhã de 3 de dezembro de 1959, um desnorteado senador Victorino Freire (PSD-MT) subiu à tribuna do Palácio Monroe, a sede do Senado, no Rio, para expor sua aflição: “Preparava-me para sair de casa quando soube que havia desaparecido o Constellation da Panair em que viajavam o senador Remy Archer, meu amigo, e a filha do jornalista Carlos Castello Branco [importante colunista político da época]. Aqui permanecemos numa verdadeira tortura de espera e ansiedade. O Repórter Esso chegou a divulgar que o avião havia caído. A senhora Archer, com três filhinhos pequenos, em pranto, estava certa de que o marido havia morrido. No mesmo desespero se encontrava aqui nesta Casa o jornalista Castello Branco, também meu velho e querido amigo”.

A fala de Freire está catalogada no Arquivo do Senado. De acordo com documentos do mesmo acervo histórico, os senadores Otávio Mangabeira (UDN-BA) e Afonso Arinos (UDN-RJ) interromperam o colega e avisaram que haviam acabado de receber, de mensageiros anônimos, cópias mimeografadas de um manifesto que explicava tudo, assinado por um grupo que se intitulava Comando Revolucionário.

Não se tratava de desastre aéreo. O avião da Panair, na realidade, havia sido sequestrado no ar — o primeiro sequestro de avião da história do Brasil. Estava em curso uma tentativa de golpe de Estado para derrubar o presidente Juscelino Kubitschek, fechar o Congresso Nacional e instaurar uma ditadura militar. O Comando Revolucionário era formado essencialmente por oficiais da Aeronáutica e do Exército.

LUTA DEMOCRÁTICA/BIBLIOTECA NACIONAL

A conspiração teve mais duas frentes. Na noite do dia 2 de dezembro, poucas horas antes de o piloto da Painair ser rendido quando atravessava a Bahia, outro grupo roubou da Base Aérea do Galeão, no Rio, três aviões da Aeronáutica repletos de armas e explosivos, e um terceiro grupo levou do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, um teco-teco pertencente a uma empresa privada também carregado de armamento.

De posse dos cinco aviões, os rebeldes voaram para Aragarças, uma cidadezinha dos confins de Goiás, na divisa com Mato Grosso, assim chamada por localizar-se na confluência dos Rios Araguaia e das Garças. Aragarças seria o quartel-general da revolta. O plano mais imediato era bombardear o Palácio do Catete e matar JK. O movimento, que duraria só dois dias e acabaria fracassando, ficou conhecido como Revolta de Aragarças.

“Proclamo meu desacordo com essas situações violentas. Sejam quais forem as falhas do Governo, por mais graves e angustiosos que sejam os problemas brasileiros, não será à custa de movimentos de indisciplina, subversivos, revolucionários, que iremos ao encontro das legítimas aspirações do povo. Somente dentro da lei removeremos as dificuldades”, discursou o senador Lameira Bittencourt (PSD-PA), líder do Governo no Senado.

“Quero deixar patente a reprovação da bancada udenista a qualquer movimento subversivo. A nação precisa de paz e ordem para prosseguir no exercício da sua vida democrática. Qualquer perturbação trará profundos prejuízos não à política ou aos partidos, mas à pátria brasileira”, concordou o senador João Villasbôas (UDN-MT), líder da oposição ao Governo.

A aliança partidária PSD-PTB governava o Brasil desde 1946. Setores das Forças Armadas estavam insatisfeitos com a hegemonia ininterrupta do getulismo e do trabalhismo e ansiavam por ver no poder a UDN, partido oposicionista que havia perdido as três eleições presidenciais posteriores à ditadura do Estado Novo. Esses militares já haviam planejado golpes para destronar a dobradinha PSD-PTB em 1954, 1955 e 1956, nas três vezes sem sucesso.

Em dezembro de 1959, o estopim da Revolta de Aragarças foi a repentina decisão de Jânio Quadros, o presidenciável apoiado pela UDN, de renunciar à candidatura. A eleição estava marcada para outubro de 1960. Os militares que se aferravam a Jânio e à UDN entenderam que a desistência permitiria a JK eleger seu sucessor e perpetuar a chapa PSD-PTB no controle do Brasil.

AGÊNCIA SENADO

Antes da renúncia de Jânio, o autointitulado Comando Revolucionário já estava em alerta por causa de dois boatos fortes. O primeiro dava conta que JK negociava uma emenda constitucional que lhe permitiria a reeleição. O segundo boato dizia que o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, expoente do PTB, orquestrava um golpe para barrar a provável vitória de Jânio e da UDN e instaurar uma ditadura sindicalista no país. “Não tenhamos dúvida de que a revolução, a revolta, o motim ou golpe frustrado de Aragarças foi muito fruto da decepção causada pela retirada da campanha do senhor Jânio Quadros”, afirmou o senador Afonso Arinos.

O manifesto divulgado pelo Comando Revolucionário descrevia o Poder Executivo como corrupto, o Legislativo como demagógico e o Judiciário como omisso. E citava o risco de o Brasil cair nas garras do comunismo: “Em face desse estado de degeneração e deterioração, os adeptos do comunismo infiltrados nos mais variados setores, dentro e fora da administração pública, procuram tirar o máximo benefício da situação de miséria e de fome das populações para implantar o seu regime de escravidão do ser humano”.

A Revolta de Aragarças falhou porque os insurgentes não conseguiram o apoio imaginado. Eles esperavam que levas de militares de todos os cantos do Brasil se somariam ao movimento assim que o manifesto fosse divulgado. Entretanto, soldado nenhum saiu dos quartéis. Também contavam com a adesão de políticos da UDN. Os udenistas, contudo, calcularam que uma revolta militar nesse momento daria motivo para JK decretar estado de sítio, cancelar a eleição de 1960 e, aí sim, apossar-se de vez da cadeira presidencial.

No fim, Aragarças envolveu cerca de 15 rebeldes apenas, incluindo três civis. Dado esse pífio contingente, as forças militares do Governo sufocaram a insurreição rapidamente, já no dia seguinte ao sequestro do voo da Panair. Não houve mortes. Um dos aviões militares roubados foi metralhado na pista de pouso de Aragarças e pegou fogo. Os revoltosos que estavam a bordo se renderam e foram presos. Os demais usaram os outros aviões para fugir para a Bolívia, o Paraguai e a Argentina. Os reféns do avião da Panair, inclusive o senador Remy Archer, foram libertados em Buenos Aires, sãos e salvos.

CAMPANELLA NETO/DIÁRIO DE NOTÍCIAS

Apesar de o líder da UDN no Senado ter repudiado a Revolta de Aragarças, houve senadores do partido que não endossaram a condenação e, em vez disso, aplaudiram os insurretos. O senador Otávio Mangabeira afirmou que concordava plenamente com o diagnóstico da situação nacional descrito no manifesto do Comando Revolucionário: “Confesso que amo as rebeldias legítimas. O que eu detesto são as acomodações exageradas. A nação que se habitua a acomodar-se a tudo é uma nação que se educa na escola da fraqueza. No dia em que for chamada a defender a pátria, não estará moralmente habilitada a fazê-lo. Apesar de divergir deles no ponto em que pedem a demolição da estrutura constitucional e a implantação da ditadura militar, trago minha palavra de compreensão para aqueles jovens militares levados pelo arroubo de seu temperamento e pelo fogo natural de sua idade.”

O senador Afonso Arinos comparou Aragarças com a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, ocorrida em 1922: “Fui testemunha pessoal. Eu era adolescente e morava ao lado do Forte de Copacabana. Assisti na noite de 4 para 5 de julho àquele pugilo de jovens passar de réprobos [malvados] de uma repressão brutal à condição de heróis impolutos de uma geração. Não podemos agora saber se Aragarças se trata de uma Copacabana aérea. É melhor não tomarmos aqui uma atitude de condenação de que depois venhamos a nos arrepender."

Mangabeira gostou da comparação histórica e citou personagens inicialmente tidos como vilões e depois transformados em heróis: “Por que esquartejaram Tiradentes? E quem é Tiradentes hoje? Que fez Deodoro a 15 de novembro de 1889? Onde está ele agora? Que fez Getúlio Vargas a 3 de outubro de 1930? Ninguém, tampouco eu, tem autoridade para condenar golpistas só pelo fato de serem golpistas".

O senador Daniel Krieger (UDN-RS) acrescentou: “Sentir-me-ia diminuído perante mim próprio se assistisse calado tachar-se de covardes aqueles que, ainda que erradamente, dão exemplo de coragem e desprendimento a este país”.

ÚLTIMA HORA/BIBLIOTECA NACIONAL

A Revolta de Aragarças foi uma reedição de outro movimento militar bastante parecido, inclusive com o uso de aviões militares, que havia ocorrido em fevereiro de 1956, apenas duas semanas após a posse de JK: a Revolta de Jacareacanga, no sul do Pará. Em 1959, os senadores não puderam deixar de fazer comparações. Eles mencionaram o major-aviador Haroldo Veloso, que havia sido líder revoltoso de Jacareacanga e, após ser anistiado pelo presidente, voltou à cena em Aragarças.

“Da primeira loucura, a de Jacareacanga, disse eu [em 1956] nesta Casa e ao senhor presidente da República que o sistema de se conceder anistia a criminosos políticos antes de a Justiça se pronunciar era muito perigoso. Anistiados, foram endeusados, voltaram à Aeronáutica e foram promovidos! Agora fazem esse segundo movimento. Estamos verificando quão acertado eu estava”, criticou o senador Caiado de Castro (PTB-DF).

“Atos de sedição devem ser punidos com rigor. Se não o forem, ensejam a repetição a que agora assistimos”, concordou o senador Lima Teixeira (PTB-BA). “Fique a advertência para que não se deixe passar em branca nuvem um episódio que poderá ser mais grave da terceira vez. Que a punição se concretize, a fim de que o povo se tranquilize e confie na autoridade do chefe da nação”.

JK seguiu os conselhos. Ao contrário do que fizera em 1956, o presidente não concedeu anistia aos golpistas em 1959.

De acordo com o jornalista Wagner William, autor da biografia O Soldado Absoluto (Editora Record), sobre o marechal Henrique Lott, o ministro da Guerra que sufocou Aragarças, o presidente JK enxergou a malograda revolta como sinal de que o clima político se tornaria explosivo e o país ficaria ingovernável caso a sua adversária UDN não chegasse logo ao poder.

“Foi pensando dessa forma que Juscelino lançou Lott como o candidato presidencial do PSD na eleição de 1960. Ele sabia que o marechal não tinha chance de vencer. A estratégia de Juscelino era que a UDN o sucederia, mas, por causa da crise econômica do país, governaria com muita dificuldade e se desgastaria. Numa frente, Juscelino aplacaria o desejo de poder da UDN. Em outra, ele próprio se apresentaria na eleição de 1965 como o candidato da salvação nacional”, explica William.

Poucos dias depois de Aragarças, Jânio Quadros anunciou que era de novo candidato presidencial ― “Jânio renuncia à renúncia”, noticiou um jornal. Ele venceu a disputa eleitoral de 1960, marcando enfim a chegada da UDN ao poder e esfriando os ânimos conspiratórios das Forças Armadas. Mas a paz não duraria. A famigerada renúncia de Jânio à Presidência da República, em agosto de 1961, e a tumultuada posse do vice João Goulart, no mês seguinte, despertariam os golpistas. A resposta deles viria em 1º de abril de 1964. Dessa vez, não falhariam.

A reportagem, publicada originalmente aqui, faz parte da seção Arquivo S, resultado de uma parceria entre o Jornal do Senado, a Agência Senado e o Arquivo do Senado brasileiro. Reportagem e edição: Ricardo Westin | Pesquisa histórica: Arquivo do Senado | Edição de fotografia: Pillar Pedreira | Infográfico e vídeo: Diego Jimenez

Míriam Leitão: A diversidade nas empresas

Jovem executiva negra conta a sua história, explica como as empresas devem ter diversidade e estimula outros jovens a sonhar alto

A jovem gaúcha de Pelotas Lisiane Lemos entrou na sala do executivo da Microsoft, em São Paulo, no meio do processo de seleção. Ela acalentava há tempos o sonho de trabalhar numa multinacional, e na área de vendas, apesar de ter feito Direito. Aos 23 anos, tinha acabado de chegar de Moçambique onde fora em busca de suas origens. No Rio Grande do Sul, que recebeu várias ondas migratórias, os brancos sabem de onde vieram seus antepassados, mas os negros ouvem uma história triste sobre Pelotas ter sido “o inferno dos escravos”. Ao olhar para quem a entrevistaria, ela sentiu um alívio.

— Eu fui entrevistada por um executivo negro, e aquilo foi uma grande virada na minha vida. Eu vi que queria estar naquele lugar. O fato de ele estar sentado na minha frente... Talvez quem nos assista não tenha noção da importância da representatividade. Simplesmente ter um executivo negro na frente me mostrava: eu posso — contou.

Lisiane acabou assumindo um cargo de chefia na Microsoft e hoje, aos 30 anos, é gerente de novos negócios da Google. Nesse meio tempo recebeu duas consagrações internacionais. Em 2017 foi apontada pela revista “Forbes” como uma das pessoas de menos de 30 anos mais influentes do Brasil e em 2018 a ONU a escolheu como uma das pessoas negras mais influentes do mundo, na área de negócios, com menos de 40 anos.

Eu a entrevistei na Globonews sobre diversidade no mundo corporativo. Ela é um caso de sucesso, mas raro.

— O topo é muito solitário. Você chegar onde ninguém chegou estatisticamente. O Instituto Ethos em 2016 mostrou numa pesquisa que nas 500 maiores empresas do Brasil apenas 4,6% dos cargos de liderança são ocupados por pessoas negras. E quando o recorte é mulheres negras é 0,5%. Então é meio que um lugar impossível — disse Lisiane.

As políticas de ações afirmativas ajudaram no esforço de redução do fosso social no Brasil, mas é muito grande a distância, são séculos de construção da desigualdade. Hoje há muitas empresas preocupadas em ter mais diversidade no seu quadro de funcionários, mas nem sabem por onde começar. Lisiane acha que no mundo corporativo funcionam as conexões. Por isso ajudou a fundar a Rede de Profissionais Negros, e depois foi para o Mulheres do Brasil, da empresária Luiza Trajano, para ajudar a montar o pilar da igualdade racial. Ela acha que as empresas deveriam fazer o “recrutamento ativo” e pensar também na carreira das pessoas negras:

— É importante pensar num programa de estágio? Sim. Mas nesse caso é mais fácil. Mas quem é que está no topo? Quem você lembra em algum conselho de uma grande empresa que seja negro? Ou uma mulher negra?

Lisiane recomenda que as empresas comecem a ter diversidade nas suas peças de publicidade, para que as pessoas negras se vejam:

— O segundo ponto é ser intencional, ter métodos e políticas de ação afirmativa nos programas de contratação. Depois, é ter um serviço de mentoria. Eu sou de uma família de professores, como saber como me vestir e me preparar para uma reunião de executivos estrangeiros, por exemplo? Há muito conhecimento a ser compartilhado.

Lisiane fala com objetividade sobre os códigos do mundo corporativo. Como gerente de novos negócios da Google ela tem trabalhado com marketing digital. Diz que nessa área trabalha com tudo que mais gosta, de uso de dados à inteligência artificial. Pode ajudar tanto o pequeno empreendedor quanto a grande empresa.

Ao falar da questão racial, ela se empolga. Na infância, sofreu preconceito. Mais tarde, entendeu que era herdeira de uma história difícil. Os escravizados de outras regiões eram enviados para Pelotas como punição: na charqueada, enfrentavam o frio, o castigo e o sal. Em exame de DNA descobriu que é 40% de povo originário de Angola. Quer passar um tempo lá este ano.

Aos jovens negros que sonham em entrar no mundo corporativo e fazer carreira ela deixou um recado emocionado:

— O grande recado é ‘você pode’. Por mais que a sociedade diga que não é o seu lugar, que as estatísticas estejam contra, você é protagonista da sua história e existem pessoas que podem ser seus aliados. Vai ser difícil, o racismo existe, e você muitas vezes vai pensar em desistir, mas vai valer a pena e você vai abrir portas para outras pessoas chegarem onde elas nunca imaginaram.

El País: Asilo a soldados venezuelanos renova tensões entre governos de Bolsonaro e Maduro

Militares suspeitos de ataque a base do Exército cruzaram a fronteira desarmados e pediram refúgio, segundo o Executivo brasileiro

A recente entrada no Brasil de cinco soldados venezuelanos suspeitos de um ataque a uma base militar no sul da Venezuela, no dia 22 de dezembro, renovou as tensões bilaterais. Nos últimos meses, centenas de militares abandonaram suas unidades e atravessaram a fronteira dos países vizinhos, sobretudo a Colômbia, em resposta a um chamado de Juan Guaidó, reconhecido por mais de 50 países como presidente da Venezuela. Desta vez, o impacto é diferente, já que Nicolás Maduro os vinculou diretamente ao ataque a um posto avançado no sul do país em que morreu um militar e foram roubados fuzis e lançadores de foguetes, dos quais a maioria foi recuperada, segundo Maduro.

No fim de semana passado, Maduro pediu que o Brasil entregue os cinco militares. A Venezuela culpou pelo ataque a Colômbia, o Peru e o Brasil, que, embora sejam todos governados por opositores do chavismo, negaram com veemência participação no ataque. Em um discurso diante de militares, Maduro se referiu ao caso e revelou que os soldados venezuelanos foram perseguidos até o limite entre os dois países. "Nosso Exército chegou à fronteira e viu os atacantes terroristas do outro lado. Tínhamos um dilema: entrar, capturá-los e trazê-los para cá ou respeitar a fronteira e a soberania do Brasil. Tomamos a decisão correta, de acordo com o direito internacional. O território brasileiro é sagrado”, disse ele, segundo relato da agência France Presse. Mas Maduro pediu sua entrega porque "um desertor que entra em outro país deve ser devolvido imediatamente".

Os cinco militares foram localizados pelo Exército Brasileiro no dia 26, durante uma patrulha em torno do único posto de fronteira entre os dois países nos mais de 2.000 quilômetros de fronteira comum. As autoridades brasileiras informaram que eles estavam desarmados e que, após serem interrogadas na fronteira, iniciaram os trâmites para o pedido de asilo, de acordo com um comunicado conjunto dos Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa. A nota ministerial não fez nenhuma referência ao ataque letal à base venezuelana, mas uma fonte militar brasileira reconheceu em declarações à Reuters que os recém-chegados eram suspeitos de terem participado do ataque.

O Governo venezuelano também fez um apelo ao presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, pela cooperação antiterrorismo e o respeito à legislação internacional: “A Venezuela espera ter uma maior colaboração das autoridades do Brasil, como resultado da cooperação que deve prevalecer entre os Estados na luta contra o terrorismo e as ameaças à paz social”, diz uma nota do Ministério das Relações Exteriores da Venezuela.

O ataque de 22 de dezembro a uma instalação militar em Gran Sabana, uma área remota da Amazônia, no sul da Venezuela, perto do posto fronteiriço de Pacaraima, causou a morte de um soldado. Os agressores também roubaram 120 espingardas e nove lançadores de foguetes, dos quais 111 espingardas e oito lançadores foram recuperados.

O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer Guaidó como presidente e é um dos mais ativos na demanda de que Maduro abandone o poder para que se resolva a grave crise econômica, política e social em que a Venezuela está imersa. No entanto, o país se distanciou dos que ventilaram a possibilidade de intervenção armada. Em paralelo, mantém uma operação na área de fronteira para acolher civis e militares que estão fugindo da situação catastrófica e recentemente deu asilo a 21.000 venezuelanos em um único dia. Um gesto elogiado pela ONU em um momento em que países como Colômbia ou Peru, que receberam um número muitíssimo maior de venezuelanos que o Brasil, endurecem as condições para que se estabeleçam em seu território.

Brasil e Argentina têm nova tensão, explica Rubens Barbosa na Política Democrática de dezembro

Embaixador analisa relação entre os dois países da América do Sul em artigo publicado na revista produzida e editada pela FAP

Cleomar Almeida, assessor de comunicação da FAP

O embaixador e presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Irice), Rubens Barbosa, a relação entre os centros do poder do Brasil e da Argentina é marcada por nova tensão. Em artigo exclusivo de sua autoria publicado na edição de dezembro da revista Política Democrática online, ele afirma que “declarações de lado a lado acirraram os ânimos entre os presidentes, ministros e altos funcionários”.

» Acesse aqui a 14ª edição da revista Política Democrática online

De acordo com o embaixador, a nova tensão entre Brasília e Buenos Aires ocorre por causa de uma escalada retórica em função de divergências ideológicas. No Brasil, há um governo de direita, liberal na economia e conservador nos costumes, e, na Argentina, um governo de centro-esquerda, que acabou de assumir o poder, avalia o autor, no artigo. Todos os conteúdos da revista podem ser acessados, gratuitamente, no site da FAP (Fundação Astrojildo Pereira) e são compartilhados nas redes sociais.

A política econômica e comercial do novo governo argentino, conforme o artigo publicado na revista Política Democrática online, passou a ser preocupação do governo brasileiro. Isto, segundo Barbosa, por causa da possibilidade de a abertura da economia e a ampliação da negociação externa do Mercosul serem contestadas por políticas protecionistas.

“Sinalizações, nesse sentido, poderiam questionar o comércio bilateral e a aprovação do acordo com a União Europeia. A retórica confrontacionista põe em risco, de um lado, o relacionamento político e diplomático e a cooperação econômica e comercial entre os dois parceiros. E, de outro lado, o futuro do Mercosul”, analisa o presidente do Irice para a Política Democrática online.

Leia mais:

» Democracia está sob risco, destaca revista Política Democrática de dezembro

» Veja aqui todas as edições anteriores da revista

‘Corrupção sistêmica mina instituições democráticas’, diz editorial da Política Democrática de dezembro

Na luta concreta contra a corrupção hoje no Brasil, há vertentes que levam água ao moinho do autoritarismo, afirma um trecho

Cleomar Almeida, assessor de comunicação da FAP

O editorial da revista Política Democrática online de dezembro, produzida e editada pela FAP (Fundação Astrojildo Pereira), em Brasília, faz uma defesa intransigente dos ideais da democracia e da República. “Cenários de corrupção sistêmica minam a legitimidade das instituições democráticas, ao ponto de propiciar o alastramento de correntes de opinião autoritárias no conjunto dos cidadãos”, alerta. Todos os conteúdos podem ser acessados de graça no site da fundação.

» Acesse aqui a 14ª edição da revista Política Democrática online

De acordo com o editorial, a luta contra a corrupção, em favor da prevalência de regras e práticas republicanas, constitui, portanto, parte importante do repertório da vigilância e mobilização permanentes em favor da democracia. “Na luta concreta contra a corrupção hoje no Brasil, contudo, há vertentes que levam água ao moinho do autoritarismo”, afirma.

O editorial afirma que manifestações em favor do fechamento ou expurgo do STF (Supremo Tribunal Federal) são o caso óbvio, mas não único. “Um dos pilares do estado democrático de direito é o respeito aos direitos e garantias individuais, cuja premissa é a independência do Poder Judiciário, ou seja, sua capacidade de fazer valer posições contramajoritárias, em particular quando de ameaças aos direitos de grupos minoritários”, destaca.

Em outro trecho, o editorial diz que cabe aos cidadãos, e por extensão aos representantes no Congresso Nacional, manter sob escrutínio e reforma permanente as regras de funcionamento da máquina de produzir justiça. “Há tensão entre o papel que a tradição brasileira e o Código de Processo Penal atribuem ao juiz e os direitos e garantias consagrados na Carta de 1988? Caso afirmativo, como resolver essa tensão, sempre em benefício do fortalecimento da democracia?”, questiona.

Leia mais:

» Democracia está sob risco, destaca revista Política Democrática de dezembro

» Veja aqui todas as edições anteriores da revista

Daniel Rittner: Cinco fatos de 2019 e seus desdobramentos

Previdência, Freitas, UE-Mercosul, China-EUA e ambiente são cinco destaques do ano que termina

Chega a hora dos balanços, reflexões, retrospectivas de um ano em que ouvimos que 1964 não foi golpe, um novo AI-5 seria bem-vindo para conter protestos, o nazismo era de esquerda, descendentes de escravos deveriam agradecer seus ancestrais por terem deixado a África, ONGs atearam fogo na Amazônia por doações.

A normalização do absurdo foi uma marca de 2019, mas deixemos controvérsias e manipulações de lado para destacar fatos importantes para a economia brasileira - apontando seus desdobramentos. Eis aqui um ensaio, pessoal e subjetivo, para resumir cinco deles. Não estão em ordem de importância e podem facilmente ser substituídos por outros temas ou episódios. É nada mais do que isso: um ensaio, uma tentativa.

1) Previdência: a necessidade de reforma das aposentadorias e pensões estava madura na sociedade quando o governo começou, mas Jair Bolsonaro realmente conseguiu aprová-la sem (muito) toma-lá- dá-cá nas negociações com o Congresso. Ponto para ele. Isso lhe permitiu sustentar o discurso de “nova política” junto ao eleitorado, mas teve reflexos danosos. O presidente imaginou que tinha cacife para aprovar outras pautas sem uma base aliada. É bater a cabeça contra a parede. Paulo Guedes achou que a reforma tributária estava no bolso e poderia até propor uma “nova CPMF”. Só tumultuou o debate.

Demonstrou-se ingênuo o argumento de que a aprovação da reforma traria uma chuva de investimentos. Mas sua rejeição - ou novo atraso - teria jogado o país em um precipício fiscal. O saldo é positivo, mas a exclusão de Estados e municípios ainda vai custar caro aos entes federativos. Quanto mais perto da eleição de 2020, menores as chances de a Câmara votar uma PEC paralela e Assembleias Legislativas fazerem reformas em seus Estados.

2) Leilões de março: as concessões de 12 aeroportos terminaram com ágio de 4.700% e a vitória de operadoras com prestígio. A Rumo pagou o dobro do valor mínimo de outorga pela Ferrovia Norte-Sul e surpreendeu todos que viam o certame feito sob medida para a Vale. Foi o passaporte do ministro Tarcísio Freitas, um quase desconhecido fora da área de infraestrutura, para o estrelato. Ele encaminhou outros bons projetos, decretos sobre relicitação e arbitragem, entregou a BR-163 asfaltada.

Tarcísio virou peça central na engrenagem do governo, xodó do presidente e é sempre cotado para voos mais altos. Foge de intrigas políticas e do jogo sujo nas redes sociais. As guerrilhas bolsonaristas implicaram com ele - que escândalo! - por ter se reunido em Nova York, durante “road show” para atrair investidores estrangeiros, com representantes do Soros Investment Fund, do bilionário George Soros, alvo preferencial de olavistas. “O programa de concessões segue uma linha estritamente técnica e precisamos protegê-lo de agendas de cunho político”, tuitou Tarcísio, em resposta. No atual ambiente de radicalização, não é pouca coisa.

3) Acordo União Europeia- Mercosul: o anúncio de conclusão das negociações de livre-comércio deu uma injeção de ânimo no combalido bloco sul-americano. Até agora, o Mercosul tinha só três acordos fora da vizinhança: com Israel, Egito e Palestina. Irrelevantes.

O sucesso do acordo é uma construção coletiva que passa pelo segundo governo Dilma - curto, porém mais pragmático em relação à abertura comercial do que os 12 anos anteriores de gestões petistas. Avança bastante sob Michel Temer. Mas a “última milha” das negociações, como se diz no jargão diplomático, é sempre complicada e por isso o governo Bolsonaro tem méritos.

O Mercosul se cercou de cuidados, como a possibilidade de salvaguardas em caso de disparada das importações, mas restam algumas desconfianças - como cláusulas de propriedade intelectual e interpretações antagônicas em torno do princípio de precaução na agricultura. De toda forma, abre-se o caminho para novos acordos porque finalmente se definiu jurisprudência sobre até onde se pode chegar em temas sensíveis, como tarifas para bens industriais. Não à toa, um tratado com o EFTA - Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein - foi anunciado na sequência. Acordos com Canadá e com Cingapura são boas apostas para o ano que vem.

Ponto negativo? O Mercosul, que vinha ganhando tração, agora entra em compasso de espera pelo desalinhamento entre Bolsonaro e Alberto Fernández. O auge do mal-estar talvez esteja ficando para trás, mas a Argentina não deve topar redução unilateral da Tarifa Externa Comum e bastará uma faísca para incendiar as relações.

4) EUA x China: tréguas comerciais rendem manchetes e aliviam a tensão no curto prazo, mas têm pouca efetividade numa guerra que, no fundo, no fundo, é tecnológica. A corrida do 5G pode definir o vencedor do século XXI.

A postura óbvia, para o Brasil, era manter equidistância e extrair os benefícios possíveis de cada lado. Bolsonaro e auxiliares capricharam nas indelicadezas com a China. Buscaram forçar amizade com Donald Trump. De início, a proximidade com a Casa Branca até rendeu frutos, como o apoio para entrar na OCDE, o status de aliado extra-Otan e o acordo de salvaguardas tecnológicas, que é essencial para viabilizar a Base de Alcântara.

E como é que se chega ao fim do ano? Dos Estados Unidos tivemos: veto à carne in natura mantido, apoio na OCDE jogado para mais adiante, tarifas ao aço e ao alumínio sem aviso prévio, pressão em torno do 5G. E o que veio da China? Abertura para o melão do Rio Grande do Norte, habilitação para a carne de 25 frigoríficos, petroleiras chinesas no leilão do pré-sal, CCCC e CR20 na ponte Salvador-Itaparica.

5) Ambiente: maior desmatamento na Amazônia em dez anos, queda de 25% nos autos de infração emitidos pelo Ibama, negacionismo climático, discurso irresponsável contra a “indústria da multa” dando a senha para crimes ambientais.

Nas últimas três décadas, o Brasil foi visto como um sócio- chave para o desenvolvimento sustentável. O protagonismo na Eco-92, na Rio+20 e no Acordo de Paris ilustra isso. Agora nos enxergam como parte do problema, não da solução.

A COP-26 ocorrerá em 2020 no mesmo mês de novembro em que se costumam divulgar os índices de desmatamento. Novo fiasco brasileiro, somado a mais um ano de queimadas nas florestas, pode ensejar boicotes e, no limite, comprometer a ratificação do acordo Mercosul- UE no Parlamento Europeu.

O Estado de S. Paulo: Desigualdade faz País perder 23 posições no ranking do IDH

Universo dos 1% mais ricos representa 28,3% da renda, a segunda maior concentração do mundo nesta parcela populacional

Rafael Moraes Moura, O Estado de S.Paulo

BRASÍLIA - O Brasil é o país que mais perde posições no ranking mundial do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) quando o valor é ajustado à desigualdade, ou seja, quando se leva em consideração as distorções em saúde, educação e renda. O IDH brasileiro cai de 0,761 para 0,574, uma perda de 24,57% no valor, o que faz o Brasil cair 23 posições quando comparado ao restante do mundo. Se a desigualdade de um País é grande, a perda no índice também é.

De acordo com o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano (PNUD), a fatia dos 10% mais ricos do Brasil concentra 41,9% da renda nacional. O universo dos 1% mais ricos representa 28,3% da renda, a segunda maior concentração do mundo nesta parcela populacional – atrás apenas do Qatar (29%).

“A desigualdade é um problema conhecido da sociedade brasileira e dos políticos. Certamente uma das mensagens do nosso relatório é de que as desigualdades são importantes para as populações porque elas não têm a ver com um ou dois governos, mas com questões históricas”, disse ao Estado o diretor do relatório de desenvolvimento humano da ONU, Pedro Conceição.

Gênero

O relatório também analisa as desigualdades entre homens e mulheres no Brasil. Se o IDH do universo masculino é de 0,761, o das mulheres é de 0,757 – quatro milésimos a menos. Por aqui, 61% das mulheres adultas chegam ao menos ao ensino médio, em comparação com 57,7% dos homens. Mesmo apresentando melhor desempenho nos quesitos educação e longevidade, as mulheres ficam atrás dos homens no que diz respeito à renda (41,5% menor que a dos homens). No mercado de trabalho, a participação feminina é de 54%, ante 74,4% dos homens.

Último colocado no ranking mundial do IDH, o Nìger possui mais mulheres no Parlamento do que o Brasil – a representação feminina é de 17% no país africano, ante 15% aqui. Na vizinha Argentina, a porcentagem é mais do que o dobro – 39,5%.

No Índice de Desigualdade de Gênero (IDG), que faz parte do relatório, o Brasil ocupa a 89.ª posição entre 162 países que tiveram esse dado analisado. Foram consideradas as desigualdades em saúde reprodutiva (mortalidade materna e taxas de natalidade na adolescência); empoderamento (participação no Parlamento e escolaridade); e participação no mercado de trabalho.

Para a economista Betina Ferraz Barbosa, chefe da unidade de desenvolvimento humano do Pnud, o relatório aponta para uma situação de “emergência global”. “Se a gente se debruçar sobre esse relatório, é muito preocupante os achados em nível global. Não é a percepção se o IDH subiu ou desceu, e sim uma análise sobre toda a transformação que a sociedade passa globalmente, com mudanças de paradigmas que vão enfraquecer a força de trabalho. É uma questão de agir agora.”

João Gualberto Vasconcellos: Raízes do autoritarismo brasileiro

Os grandes personagens que tem animado nossa vida política estão profundamente mergulhados em um imaginário social excludente, masculino e alicerçado na legitimação da desigualdade. O mais paradigmático desses personagens, talvez seja o Coronel.

Não seria exagero dizer que mesmo nos dias atuais, o sistema político brasileiro foi capaz de aprofundar algumas das estruturas mais perversas do coronelismo, a partir do personalismo e de padrões autoritários de comportamento gerados nesse longo processo histórico.

Afinal, a cultura brasileira ainda é rica nas características gestadas em todo o nosso processo social-histórico, tendo o coronel como figura chave do mandonismo brasileiro e um ator central na estrutura do poder. Tão grande foi o seu papel na construção de nosso imaginário social, que ele se transformou numa espécie de “Mestre da Significação”.

Como a instituição imaginária que gerou nosso processo político muito antes do advento da república, o Coronel foi instituinte do processo político brasileiro, ou seja, seus padrões de comportamento no poder moldaram nossas instituições, abortando em muitos aspectos nosso processo democrático. Fomos, antes, marcados pelo nepotismo, compadrio, personalismo e outras características ligadas a um mundo social que se instituiu pela força do poder e não pelas construções coletivas. Instituições como a escravidão e o latifúndio tem forte papel nesse contexto.

O coronel é o personagem fundamental da chamada Primeira República, mas cujos restos sobrevivem até hoje. Inclusive no mundo empresarial, onde ainda existem traços desse coronelismo de viés autoritário. Esse é um motivo para que, em grande parte a gênese de nossa gerência se dê de costas para os padrões modernos de gestão de pessoas. Assim, o Coronel é uma figura central, uma espécie de “Mestre da Significação” no mundo que fomos capazes de construir e que nos habita até hoje.

Não é por acaso que ele está no epicentro de nosso dilema. De um lado, as instituições que o coronelismo gerou não são mais capazes de dar conta de uma sociedade moderna como a que temos. De outro, ainda estamos presos aos personalismos e as saídas autoritárias. No grande altar que construímos na política da ambiguidade que o Coronel porta, colocamos o Capitão Bolsonaro. Moderno quando usa os meios digitais de comunicação de massa digitais, mas arcaico quando o faz de forma personalista e autoritária, e ainda mais focado na sua própria família, símbolo maior da sociedade tradicional que queremos e precisamos vencer.

Decorre daí considerável parte da inadequação de seu funcionamento nos dias atuais. Sua inexorável crise. Nosso sistema centralizado de poder foi construído garantindo o controle das elites nas instituições, inclusive as partidárias. Tudo passa pela compreensão mais generosa e atenta de importantes características da sociedade brasileira. Entre elas, a invenção do Coronel. A manutenção as instituições criadas a partir dele.

* João Gualberto Vasconcellos é doutor em Sociologia Política pela Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, França. Autor do livro A Invenção do Coronel: ensaio sobre as raízes do imaginário político brasileiro,2º edição da Edufes.

Sergio Fausto: Sobre a admiração dos Bolsonaros por Pinochet

O regime do general chileno foi não apenas uma ditadura, mas das mais brutais da região

Os presidentes da Câmara e do Senado chilenos, Ivan Flores e Jaime Quintana, recusaram convite para comparecer a jantar com Jair Bolsonaro organizado pelo presidente Sebastián Piñera. Incivilidade? De modo algum. Bolsonaro jamais poupou elogios ao ditador Augusto Pinochet. Razão de sobra para não comparecerem ao encontro.

Em sua recente visita a Santiago, o presidente brasileiro mostrou-se mais cauteloso, disse que não estava ali para discutir Pinochet, mas não perdeu a ocasião de uma vez mais pôr em dúvida que no Cone Sul (Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Uruguai e Paraguai) tenha havido uma série de regimes ditatoriais liderados por militares nas décadas de 1960 a 1980. Falsificação histórica comparável à de chamar democrática a Venezuela chavista.

O regime de Pinochet foi não apenas uma ditadura, mas uma das mais brutais da região. Por quase duas décadas manteve fechado o Congresso, banidos todos os partidos políticos, proscritos todos os sindicatos de oposição, controlado o Poder Judiciário e a imprensa. Pinochet presidiu o Chile sem jamais ser submetido ao teste das urnas. Quando teve de enfrentá-lo, no plebiscito de 1988, o povo chileno disse-lhe não e a ditadura viu-se obrigada a reconhecer que havia chegado ao fim.

Depois do retorno do Chile à democracia, duas comissões – uma presidida por um respeitado jurista e político de centro, Raúl Retting, e outra pelo então bispo auxiliar emérito da Arquidiocese de Santiago, Sergio Valech – deram números tão precisos quanto possível à sistemática violação de direitos humanos durante a ditadura pinochetista: cerca de 30 mil pessoas presas e submetidas a sevícias de toda sorte e 3 mil mortas ou desaparecidas em centenas de centros clandestinos de detenção e tortura.

A matança começou logo após o golpe de 11 de setembro de 1973, com a decretação do “estado de guerra” e a organização das chamadas caravanas de la muerte. Sob o comando do general Sergio Stark, destacamentos militares puseram em marcha a execução sumária de uma centena de líderes políticos e sindicais ligados ao governo deposto de Salvador Allende. Depoimentos feitos anos mais tardes por alguns dos participantes relatam fuzilamentos seguidos de esquartejamento, com requintes de crueldade, e desaparição dos corpos.

Milhares de pessoas foram feitas prisioneiras já nos primeiros dias. À falta de infraestrutura, improvisaram-se instalações como o Estádio Nacional. Ali mataram em 16 de setembro de 1973 Victor Jara, cantor popular, com 44 tiros, não sem antes lhe terem quebrado os dedos das mãos a coronhadas. Em 2008 a Suprema Corte de Justiça condenou o general Stark a seis anos de prisão. Já os responsáveis pela morte de Victor Jara receberam pena de 15 anos, em sentença da Corte de Apelações de Santiago, em 2018.

À selvageria inicial seguiu-se a organização de um aparato dedicado à supressão de toda e qualquer oposição à ditadura de Pinochet. Em 1974 criou-se a Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), a polícia política do regime, contra o voto de um único integrante da Junta Militar. Chefe dos Carabineiros, a polícia nacional chilena, o general Germán Campos se opôs à institucionalização do terrorismo de Estado, o que lhe custou o cargo.

O longo braço da Dina ultrapassou as fronteiras do Chile. Em setembro de 1974 seus agentes fizeram explodir em Buenos Aires o carro dirigido pelo antecessor de Pinochet no comando do Exército, o general Carlos Pras. Em 21 de setembro de 1976, em plena capital dos EUA, agentes da polícia política mandaram pelos ares o veículo de Orlando Letelier, ex-embaixador chileno em Washington. Ao matá-los a Dina cumpria o desígnio de Pinochet de eliminar fisicamente figuras respeitadas no exterior que denunciavam a sistemática e brutal violação dos direitos humanos no Chile. Pelo assassinato de Pras e Letelier, além de outros inúmeros crimes, o general Manuel Contreras, chefe da Dina, recebeu sentenças de tribunais chilenos que, somadas, o condenaram a pena de reclusão superior a 500 anos.

Para o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, as violações de direitos humanos perpetradas pela ditadura de Pinochet foram o preço a pagar para livrar o Chile do risco de virar Cuba. A seu ver, valeram a pena. A afirmação revela não só uma assustadora insensibilidade ao sofrimento humano, mas também um raciocínio falacioso. Se a violência do regime Pinochet se justificasse por esse suposto risco, por que teria perdurado quando todos os partidos e grupos de esquerda já estavam desarticulados, quando não destruídos? Por que teriam agentes da Dina, então renomeada Central Nacional de Informaciones, envenenado o ex-presidente Eduardo Frei Montalva, líder democrata-cristão que se opusera a Allende, em assassinato cometido em 1982, quase dez anos depois do golpe de 11 de setembro? Por que vários centros clandestinos de detenção e tortura só foram desativados quando o país retornou à democracia?

A verdade é que o terror estatal posto em funcionamento pela ditadura Pinochet visava a extirpar da memória e remover do horizonte da sociedade chilena quaisquer forças que pudessem pôr em xeque o modelo de país forjado a ferro e fogo pela ditadura, assegurando impunidade pelos crimes cometidos em seu nome. Não se travava só de implantar uma economia de mercado com direitos sociais mínimos, mas também uma ordem política autoritária com as Forçar Armadas à testa e a negação ou severa limitação dos direitos civis e políticos, além de uma cultura domesticada por um catolicismo ultraconservador e repressivo.

Ao se recusarem a comparecer ao jantar com Bolsonaro, os presidentes do Senado e da Câmara honraram as melhores tradições democráticas do Chile, um país que se libertou da ditadura pinochetista e elucidou a verdade de seus crimes, sem revanchismo, mas com coragem.

*Superintendente Executivo da Fundação FHC. Colaborador do Latin American Program do Baker Institute of Public Policy da Rice University, é membro do Gacint-USP