Bolsonaro

Ascânio Seleme: Lula parte para o terceiro mandato

Ao confirmar suspeição de Moro, STF reabilitou política e moralmente o ex-presidente autorizando-o a se candidatar e muito provavelmente se eleger outra vez em 2022

Ao confirmar a suspeição do ex-juiz Sergio Moro depois de tê-lo considerado incompetente para julgar Lula, o Supremo Tribunal Federal reabilitou política e moralmente o ex-presidente autorizando-o a se candidatar e muito provavelmente se eleger outra vez em 2022. Não, não haverá tempo para que uma candidatura de centro ou centro-direita surja e cresça a ponto de superar Lula e conseguir vaga no segundo turno. Apenas João Doria pode surpreender. Luciano Huck ficou no espaço. Luiz Mandetta não se consolidou. Moro se dissolveu. E os demais pré-candidatos que apareceram neste espectro eram apenas balões que nem sequer ensaiaram uma alternativa.

A centro-esquerda e esquerda tinham Fernando Haddad e Ciro Gomes. Haddad é Lula. Ciro não deve ser páreo para um Lula que volta revigorado pelo STF. À direita o candidato será mesmo Bolsonaro? Talvez sim. Talvez não. A direita liberal pode encontrar em Lula argumentos para fugir do capitão que muito prometeu em 2018 e pouco entregou. As reformas neste governo não avançaram. Mesmo a reforma da Previdência, aprovada em 2019, foi muito mais mérito de Rodrigo Maia e da Câmara do que de Bolsonaro e do Palácio. Além disso, as constantes ameaças às instituições atrapalham o capitão muito mais do que o ajudam.

O presidente ficará com a extrema-direita, isso com certeza. Neste espaço, só resta ele. Trata-se de uma área tão árida do campo que somente olavistas convictos e puxa-sacos rematados conseguem por ela transitar à vontade. Com eles seguirá parte do eleitorado que se enrola em bandeiras do Brasil e pede o fechamento do Congresso, do Supremo. São minoria, mais velhos e saudosistas ou mais ignorantes e menos informados. Serão acompanhados também pelos que ainda olham para Lula e para o PT e só enxergam corrupção. São muitos, mas as pesquisas revelam que a maioria já percebeu que a alternativa é pior.

O cenário não deixa muita dúvida. O desgaste de Bolsonaro, que deve seguir e ser ainda ampliado pela CPI da Covid, o debilitará política e eleitoralmente, mas dificilmente a ponto de tirá-lo do segundo turno. Esta talvez seja a única forma de Lula não conquistar um terceiro mandato. Se houver um segundo turno entre ele e qualquer outro candidato que não seja o capitão, suas chances de vencer diminuem muito. Como é pouco provável que isso ocorra, Lula e Bolsonaro deverão ir para o segundo turno. E aí, antes de dizer com quem vai o eleitor, é importante observar como se guiarão as forças políticas, os partidos e seus líderes.

Mesmo os partidos que hoje apoiam o governo no Congresso terão de fazer cálculos para decidir com que seguir num segundo turno entre os dois. Se Bolsonaro não estiver muito isolado em 2022, talvez tenha uma meia dúzia de partidos coligados em sua campanha. Mas nesta contabilidade, não se pode dar por certo nem mesmo o apoio do PSL, que só existe por obra do presidente. O Centrão, de DEM, PP, MDB e outros, sabe muito bem para qual canoa deve pular se a sua estiver fazendo água. E a canoa de Lula já abrigou o Centrão antes. Os partidos que formam esta amálgama podem se dividir até o limite do primeiro turno, depois seguem com quem for vencer.

À esquerda, nenhuma dúvida. Talvez Ciro Gomes viaje outra vez a Paris, como já disse que fará na hipótese de ter como opção o PT. Ciro vai, mas o seu partido, o PDT, fica. Seus eleitores também, ou alguém imagina que na ausência de Ciro pedetistas votarão por descuido em Bolsonaro? Os demais partidos que contam, PSOL, PSB, Rede, PCdoB, devem ir com Lula já no primeiro turno. Os demais desaguarão no PT em seguida. Mesmo que Doria anteveja um provável fracasso e prefira disputar um segundo mandato em São Paulo, o PSDB deve ter candidato próprio. Mas no segundo turno não piscará ao emprestar seu apoio à Lula contra Bolsonaro.

Ninguém, a não ser as forças mais retrógradas do país, quer dar mais um mandato ao capitão baderneiro. A experiência foi desastrosa politicamente e trágica do ponto de vista sanitário. O Brasil precisa recuperar sua saúde, sua economia, sua autoestima, o prestígio que um dia teve no mundo. Estes objetivos certamente seriam alcançados, em escalas diferentes, por Doria, Ciro ou Haddad. Os três são melhores, muito melhores do que Bolsonaro, sob qualquer ângulo que se olhe, e o derrotariam num segundo turno. Mas pelo que se desenhou com a decisão do STF, caberá a Lula a tarefa.

A BELEZA DA CPI

Há muitos céticos quanto ao resultado da CPI da Covid. Tantas deram em nada e a coisa agora pode ir pelo mesmo caminho, dizem. Acho que esta não, sobretudo porque o objeto da investigação são os inequívocos malfeitos do presidente e de ministros. As que ficaram no caminho, até sem relatório final, não tinham a gravidade desta. Mesmo que fique menor do que o esperado, a beleza desta CPI é a abundância de luz que ela jogarásobre a tragédia patrocinada pelo governo Bolsonaro. De terça-feira em diante este será o assunto número 1 do país. Os olhos da Nação estarão virados para o Senado. A exposição sobre os membros da comissão será de uma grandeza solar. Qualquer bobagem será anotada. Todos os acertos serão contabilizados. A CPI é política. Seus membros também.

O QUERIDINHO

Engana bem o general Braga Netto.

No período em que comandou as forças de intervenção no Rio, em 2018, foi tratado como o queridinho da cidade por empresários, políticos e mesmo alguns jornalistas. Braga já tinha feito amigos civisem 2016, quando chefiou a segurança da Olimpíada. Aos olhos de muitos parecia um general arejado, moderno, gente dos novos tempos. Bagagem, aquilo era apenas uma fantasia que o general usou temporariamente no lugar da farda.

RESPEITO É BOM

O ex-queridinho disse no nefasto discurso feito na posse do novo comandante do Exército que “o projeto escolhido pelos brasileiros merece respeito”. Boa general, correto. O problema é que o projeto escolhido foi abandonado pelo governo que radicalizou para atender apenas aquela parcela de malucos embandeirados que vão para a rua pedir a intervenção militar. Para que serviriam os ditados se não houvessem verborragias como esta do general? Por isso, caro Braga Netto, “não merece respeito quem não se dá ao respeito”.

LIBERDADE

Além da ameaça dissimulada à CPI da Covid, o general Braga Netto voltou a falar em liberdade. Disse estarem enganados os que acreditam que podem “colocar em risco a liberdade conquistada por nossa Nação”. Se não tivesse outro destino, diria que a mensagem de Braga foi acertada,

já que o Brasil não está disposto a devolver a liberdade que conquistou quando se livrou de outros generais que tomaram o poder pela força.

DOUTOR ZERINHO

Flávio Bolsonaro botou banca. Vai advogar no Distrito Federal. Uma maravilha, gente. Seu primeiro cliente poderia ser a rede LavLev, que em Brasília tem filiais na Asa Norte, no Sudoeste, na Octogonal e no Cruzeiro.

MARINA E A PERERECA

Lula tem razão. Ele e Gleisi assinaram artigo na “Folha” mostrando sua preocupação com o meio ambiente e batendo na política criminosa de Bolsonaro para o setor. Mas é bom não esquecer que o maior ícone ambientalista nacional, a ex-senadora Marina Silva, pediu demissão do Ministério do Meio Ambiente no governo Lula por falta de “sustentação política” para tocar sua pauta. Também não custa lembrar que Lula sempre se queixou da “poderosa máquina de fiscalização” ambiental. Por isso disse, no longínquo 2010, que o Brasil não podia “ficar a serviço de uma perereca”. Criticava a paralisação das obras do Arco Metropolitano do Rio em favor da preservação de um anfíbio que habitava um charco por onde passaria a estrada.

BLABLABLÁ

De qualquer modo, não dá para comparar os pecados ambientais de Lula com os crimes que os vilões mentirosos Jair Bolsonaro e Ricardo Salles cometem diariamente contra o meio ambiente brasileiro. Por isso, aliás, pouca gente levou a sério o discurso hipócrita do presidente na Cúpula do Clima. Na prática, o governo faz exatamente o contrário do blablablá pronunciado. Anitta tem razão, difícil explicar no exterior esse que ela chamou de “desgoverno de bosta”.

CHAUVIN

Se o assassinato de um homem negro por sufocamento tivesse sido cometido no Brasil há um ano, o policial Derek Chauvin a esta altura já estaria de volta à ativa ou, no máximo, cumprindo alguma função burocrática numa delegacia ou num quartel. Logo após o crime, sobretudo se ele tivesse sido filmado, Chauvin seria afastado das ruas e mantido em casa ou detido no quartel, mas com remuneração garantida. Mesmo que a nossa bondosa Justiça visse dolo na ação do policial, se o assassino tivesse bons advogados, usaria os inúmeros recursos disponíveis e permaneceria na boa até o crime prescrever.

QUESTÃO DE AGENDA

Ernesto Araújo alegou ter um “compromisso inadiável” para não participar de uma live organizada na quarta-feira por olavistas notáveis, se é que isso existe. Talvez tivesse que buscar um filho no colégio ou restaurar uma obturação. Fora isso, agenda vazia.

NÃO MANDA NADA

Em razão de nota publicada aqui na semana passada, o presidente executivo da Fetranspor, Armando Guerra, ligou para explicar que a entidade não manda patavina nenhuma na desordem do setor no Rio. Se mandasse, 20 empresas não teriam fechado as portas entre março e dezembro do ano passado, não teria havido R$ 2,8 bi em perda de receitase R$ 1,5 bi de prejuízos no mesmo período.

Ricardo Noblat: Falta dinheiro para tudo, menos para Bolsonaro ir atrás de votos

Em dia de cortes no Orçamento de 2021, presidente sai em campanha pela reeleição

Menos de 24 horas depois de Bolsonaro ter anunciado na Cúpula de Líderes sobre o Clima que mandaria duplicar os recursos destinados a ações de fiscalização ambiental no Brasil, o Diário Oficial da União publicou o Orçamento de 2021 assinado por ele que cortou RS 240 milhões da verba do Ministério do Meio Ambiente. A duplicação não tem mais data para acontecer.

Na quinta-feira, em live nas redes sociais, Bolsonaro apareceu ao lado de Marcos Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, convidado por ele para falar sobre a vacina brasileira contra a Covid-19 que está sendo desenvolvida por cientistas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ontem, Bolsonaro vetou R$ 200 milhões que seriam usados para financiar a vacina.

“Marcão, vamos lá. Como é que ‘tá’ a nossa vacina brasileira? Essa é 100% brasileira, não é aquela ‘mandrake’ de São Paulo, não né”, perguntou Bolsonaro a Pontes na live. Referia-se à Butanvac, a vacina apresentada pelo Instituto Butantan de São Paulo como sendo 100% nacional e que está em fase de testes. A vacina patrocinada pelo governo federal ficará para depois.

Jamais faltou e jamais faltarão recursos para combater a pandemia, Bolsonaro repete como se fosse um mantra. Mesmo com a crise sanitária do coronavírus batendo novos recordes nos primeiros quatro meses deste ano, o Orçamento de 2021 reservou menos recursos para o Ministério da Saúde do que no ano passado. Foram R$ 210 bilhões em 2020. Agora serão R$ 157 bilhões.

Foi praticamente zerada no Orçamento deste ano a verba para dar continuidade às obras da faixa 1 do programa Minha Casa, Minha Vida, rebatizado pelo governo de Casa Verde e Amarela. Houve um corte de R$ 1,5 bilhão nas despesas que estavam reservadas ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), que banca as obras do programa habitacional voltadas às famílias de baixa renda.

Ao jornal O Estado de S. Paulo, o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, classificou de “loucura” o corte total nas verbas para a continuidade das obras do programa habitacional do governo e disse que quem ordenou o veto “não tem noção do que está fazendo”. O corte, segundo ele, põe em risco 250 mil empregos diretos no setor da construção.

Para não ouvir choro nem ranger de dentes, Bolsonaro manteve-se distante de Brasília durante boa parte da sexta-feira. Saiu em campanha para reeleger-se com tudo pago pelo governo, naturalmente. Em Manaus, inaugurou um centro de convenções inacabado com capacidade para 10 mil pessoas, reuniu-se com evangélicos e entregou cestas básicas aos seus devotos.

Fez um discurso de apenas cinco minutos, o suficiente para exaltar o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde demitido por ele, que passou a acompanhá-lo em viagens; repetiu a ladainha de que o país “começou a sair das garras nefastas da esquerda brasileira”; e disse que se Haddad (PT) tivesse sido eleito haveria um lockdown nacional. “Graças a Deus não aconteceu”.

Foi a primeira vez que Bolsonaro visitou Manaus desde o colapso do sistema local de saúde em janeiro devido à segunda onda da epidemia. Nada comentou sobre a morte, ali, de 6.600 pessoas no primeiro trimestre deste ano, um dos índices de óbito per capita mais altos do mundo. Muitos morreram asfixiados porque não havia cilindros de oxigênio disponíveis.

De Manaus, Bolsonaro foi a Belém entregar 468 mil cestas básicas do programa Brasil Fraterno para serem distribuídas em todo Estado. Dezenas de pessoas com fome o aguardavam desde cedo. A solenidade foi na Base Aérea. Apoiadores de Bolsonaro, carregando bandeiras, chegaram ao local em ônibus escuros com logotipo do Primeiro Comando Aéreo Regional.

Outra vez, Bolsonaro discursou como se tivesse em um comício, e de fato estava. Cercado de deputados, disse: “Estamos atendendo essas pessoas, diferente daqueles que retiraram os empregos e não fizeram quase nada por aqueles que estão desempregados e passando fome”. O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), recepcionou Bolsonaro na descida do avião, mas logo foi embora.

Pablo Ortellado: Revisão da Lei de Segurança Nacional é necessária, mas traz riscos

A Lei de Segurança Nacional é um entulho autoritário que precisa de revisão urgente. Leis desse tipo deveriam ser usadas apenas em momentos extraordinários, quando o regime é ameaçado, e talvez não seja por acaso que nossa lei de 1983 tem sido bastante usada —por Bolsonaro, para perseguir dissidentes, e pelo STF, para investigar atividades antidemocráticas.

Por isso, o Supremo e o Congresso aparentemente acertaram uma revisão acelerada da lei que pode melhorar nosso arcabouço jurídico, mas pode também trazer novos problemas num caminho cheio de riscos e percalços.

A estratégia adotada pelo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, foi propor um substitutivo ao projeto de lei de 1991 de Hélio Bicudo, que definia crimes contra o Estado Democrático de Direito.

Lira designou como relatora a deputada Margarete Coelho (PP-PI), que está conduzindo um amplo processo de consulta a diferentes atores da sociedade, o que levou o substitutivo a acumular 10 revisões.

A mera revogação da Lei de Segurança Nacional, com seus muitos dispositivos autoritários, já seria motivo para celebração. Mas o substitutivo da deputada tem alguns méritos. Ele se concentra em crimes como golpe de Estado, insurreição, sabotagem, traição, espionagem e atentado contra a integridade do território nacional, sem aberturas muito explícitas que permitam o enquadramento de atividades regulares de protesto como crimes contra a democracia.

Mas detalhes de redação e possibilidades de emendas de parlamentares, assim como vetos seletivos do presidente da República, trazem enormes riscos à empreitada.

O crime de insurreição, caracterizado como o impedimento do exercício de um poder mediante ameaça, poderia ser usado para enquadrar manifestantes que ocupam um escritório (do Ibama ou do Incra, por exemplo) exigindo direitos. O mesmo acontece com o crime de sabotagem, definido como a inutilização de meios de comunicação ou transporte, que poderia ser usado para enquadrar manifestantes indígenas ou caminhoneiros que bloqueiem uma via.

Ainda que se possa questionar a licitude de uma ocupação de escritório governamental ou do fechamento de uma via, a reivindicação de um direito não é o mesmo que uma tentativa de alteração da ordem democrática. Protesto não pode ser tratado como se fosse subversão do regime.

Um artigo específico do substitutivo diz isso explicitamente, mas há o temor de que ele possa ser seletivamente vetado pelo presidente, para permitir que a lei seja usada para perseguir manifestantes contrários ao governo.

Há também preocupação com o artigo que trata da “comunicação enganosa em massa”, que se baseia no escorregadio conceito de disseminação de fatos sabidamente inverídicos. Ele poderia ser mais restrito e mais efetivo se se concentrasse não em notícias “falsas”, mas na difusão de conteúdos, mesmo que “verídicos”, que promovem crimes contra o Estado de Direito, o que atingiria em cheio as atividades de propaganda no WhatsApp que diariamente convocam a população contra o Congresso e o Supremo.

Hélio Schwartsman: Como vão as instituições?

Bolsonaro jamais teve ascendência sobre o Parlamento nem excedeu 40% de aprovação

Li nos jornais da quinta-feira (22) dois bons artigos dizendo mais ou menos o contrário um do outro. Na Folha, Fernando Schüler sustenta que Jair Bolsonaro foi enquadrado pelo sistema político (um pedacinho das famosas instituições) e se encontra agora em modo sobrevivência, sem constituir ameaça maior ao regime democrático.

Em O Estado de S. Paulo, Eugênio Bucci afirma não estar tão seguro de que o presidente não tentará um golpe, mas, mesmo que não promova nenhuma ruptura formal, ele, comendo pelas beiradas, já provocou tamanha deterioração em tantas instituições e esferas do Estado que a democracia brasileira está hoje bem pior do que no passado.

Por paradoxal que pareça, acho que os dois têm razão. Bolsonaro se vê politicamente enfraquecido, com pouca chance de desferir com êxito um golpe, mas já causou um estrago tão grande em tantas áreas que, se tudo der certo, levaremos anos para nos recuperar.

Mas por que Bolsonaro não deu um golpe, seja no estilo clássico, tão ao gosto dos militares, seja à moda húngara, desfigurando as instituições de controle até que elas percam a função original? Não foi por falta de pendor autoritário. Isso ele tem de sobra. O que não teve foi apoio político para aventuras mais ousadas.

Com efeito, a maioria dos autocratas modernos, como Viktor Orbán, Vladimir Putin, Recep Erdogan, chegou a essa condição porque soube aproveitar momentos de alta popularidade, em geral proporcionados por bonanças econômicas, para aprovar leis que lhes permitiram consolidar o poder.

Bolsonaro nunca chegou nem perto dessa situação. O presidente jamais teve ascendência sobre o Parlamento (agora é refém dele) nem excedeu os 40% de aprovação popular. Não há milagre econômico à vista para redimi-lo. Com seu arsenal, Bolsonaro consegue baixar decretos, segurar verbas, mover pessoal.

Dá para fazer um estrago formidável, mas não para redesenhar o Estado.

João Gabriel de Lima: O bom aluno foi para a turma do fundão

O Brasil está entre os países onde a democracia mais se deteriorou nos últimos 10 anos

“A terceira onda de democratização começou, de maneira implausível e silenciosa, aos 25 minutos depois da meia-noite, na quinta-feira 25 de abril de 1974, em Lisboa, quando uma emissora de rádio tocou a canção Grândola Vila Morena.” Assim começa, de forma épica, o livro de Samuel Huntington que narra um dos momentos mais fascinantes da história política do século 20 – aquele em que várias ditaduras do Ocidente entram em modo dominó e dão lugar à forma de governo que iria predominar desde então: a democracia.

A primeira vaga de democratização, segundo o cientista político americano, seguiu o liberalismo do século 19. A segunda veio depois da derrocada do totalitarismo nazi-fascista. A Terceira Onda, título do livro citado acima, começou quando o rádio tocou a música-senha para a sublevação dos quartéis portugueses, e é produto do declínio da Guerra Fria. Primeiro caíram as ditaduras de direita – incluindo a do Brasil – e depois as de esquerda, os satélites da União Soviética.

A cada onda aumenta o predomínio das democracias. Em 2017, 50% dos países tinham regimes de liberdade, ante 20% em 1960 e 5% em 1900. Os dados são do V-Dem, a plataforma mais usada nos estudos acadêmicos sobre o assunto. Ela disponibiliza estatísticas desde o fim do século 19 – o que possibilita acompanhar a evolução de todas as democracias do mundo.

Como o Brasil se comporta? “Até recentemente, estávamos entre os melhores alunos da terceira onda da redemocratização, com notas cada vez mais altas”, diz o cientista político Fernando Bizzarro, personagem do minipodcast da semana. Ele é pesquisador do Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade Harvard, e um os pioneiros do projeto V-Dem. O último relatório da plataforma, no entanto, mostra que o bom aluno ficou de segunda época. O Brasil está entre os países onde a democracia mais se deteriorou nos últimos dez anos. Ficamos atrás apenas de Polônia, Hungria e Turquia – já há alguns anos frequentadoras contumazes da turma do fundão.

Para um país ser considerado uma democracia nos dias de hoje não basta ter eleições livres. São fundamentais, entre outras coisas, liberdade de imprensa, liberdade acadêmica e um debate público adulto, em que haja respeito, sem desqualificar quem pensa diferente. A polarização, tema de Bizzarro no minipodcast, destrói a qualidade do ambiente democrático – área onde a nota do Brasil foi drasticamente rebaixada. Trata-se de um ponto de atenção: democracias que escorregaram para o autoritarismo – casos de Turquia e Hungria – começaram assim.

Neste domingo Portugal celebra os 47 anos do 25 de abril. Há o que comemorar. Estudos baseados no V-Dem apontam a democracia portuguesa como uma das mais sólidas do sul europeu. Outro ranking, da Freedom House, dá a Portugal notas superiores às de França, Inglaterra e Alemanha. O Brasil tem uma lição de casa a fazer, e talvez já esteja começando. O debate civilizado entre os opositores do presidente Jair Bolsonaro, organizado por alunos de Harvard e transmitido no sábado 17 pela plataforma do Estadão, trouxe alguma esperança.

Uma imagem marca o 25 de abril português: soldados marcham pelo centro de Lisboa com flores no cano de suas espingardas. Vem daí o nome “Revolução dos Cravos”. O símbolo pode inspirar o Brasil. Precisamos de maturidade e inteligência – atributos essenciais das democracias com notas altas – no lugar de brutalidade e armas.

José Eduardo Faria: A "sinalização do povo"

“Eu respeito as instituições, mas devo lealdade apenas a vocês, povo brasileiro”, disse o presidente da República na cidade de Itapira, em agosto de 2019. “Eu sou a Constituição”, afirmou em abril de 2020, em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília. “A temperatura está subindo. O Brasil está no limite. O pessoal [sic] fala que eu devo tomar providência. Eu estou aguardando o povo dar uma sinalização, porque a fome, a miséria e o desemprego estão aí”, afiançou ele, na segunda quinzena de abril de 2021, também em Brasília.

Não é a linha de continuidade entre essas três afirmações, pronunciadas no período de um ano e oito meses, que chama atenção. É, isto sim, o enviesamento político e antidemocrático subjacente a elas. Afinal, respeitar as instituições não é concessão, como reitera Bolsonaro. É, também, uma obrigação prevista pela Constituição que ele solenemente jurou respeitar ao assumir o cargo. Além disso, a lealdade de que fala não tem de ser devida apenas ao “pessoal” (ou seja, a turma dos cercadinhos) ou ao “povo” (um conceito amorfo), mas à democracia, a suas instituições e suas regras. Como se não bastasse, ao personificar a Constituição, incorporando a normatividade desta em si próprio, como se suas opiniões a respeito do texto constitucional tivessem força de lei, o presidente erode a força normativa da Carta Magna, na qual se baseia o regime democrático. Por fim, quando diz que está esperando uma sinalização do “pessoal”, Bolsonaro se esquece de que, na democracia representativa, tal sinalização é dada formalmente em eleições livres e periódicas disputadas por candidatos devidamente registrados e homologados pela Justiça eleitoral.

As três falas, portanto, não têm fundamento jurídico nem legitimidade política, uma vez que entreabrem um desprezo às instituições e afronta ao império da lei, confundindo o que são simples palavras de ordem de apoiadores com o interesse geral da sociedade. Perigosa do ponto de vista da ordem constitucional, essa é estratégia de Bolsonaro para corroê-la, submetendo-a a sucessivos testes de estresse. Quando afronta o Poder Judiciário e exige que ministros do Supremo Tribunal Federal sejam objeto de uma Comissão Parlamentar de Inquérito no âmbito do Legislativo, ele sabe o que faz. Quer, deliberadamente, gerar tensões institucionais para aproveitar a insegurança e uma eventual desordem com o objetivo de se apresentar como o único homem capaz de restabelecer a ordem — e de modo voluntarista, sem estar sujeito a qualquer lei e à própria Carta Magna.

Não há coerência, mas somente um torpe maquiavelismo de almanaque e uma vocação despótica — numa única palavra, embuste. Quando assina decretos para tratar de matérias que só podem ser disciplinadas por projetos de lei ou quando edita medidas provisórias que não atendem aos requisitos de relevância e urgência, Bolsonaro também segue um script conhecido. Ao ultrapassar deliberadamente os limites do processo legislativo estabelecidos pela Constituição, o presidente sabe que esses decretos e MPs serão derrubados pelo Supremo Tribunal Federal. É justamente o que deseja — um pretexto para alegar que a corte não o deixa governar e que somente conseguirá gerir o país sem ela, situando-se assim acima das leis. Como consequência, o “pessoal” é estimulado então a bater bumbo na Praça dos Três Poderes ou na frente do Quartel General do Exército, pedindo um ato institucional que suprima direitos e garantias fundamentais, como ocorreu em 1968.

Todas as vezes em que fala que a Constituição lhe confere o título de “comandante em chefe” e lhe atribui a prerrogativa de decretar estado de sítio ou estado de defesa, Bolsonaro a interpreta conforme suas conveniências mais imediatas. No caso do estado de defesa e do estado de sitio, por exemplo, ele releva que ambos somente podem ser decretados com aval do Congresso. Quando o Supremo Tribunal Federal aplica uma norma constitucional detendo suas iniciativas autocráticas, ele não apenas o afronta, mais vai além, desdenhando da tripartição dos Poderes.

Também aplaude os áulicos de seu entorno que afirmam que o Poder Judiciário deve “compreender o tamanho de sua cadeira”. Esquecem-se, contudo, de duas regras constitucionais básicas. Em primeiro lugar, os tribunais só podem agir quando provocados. E, em segundo lugar, não podem deixar qualquer provocação sem resposta. No mesmo sentido, o presidente não entende que as razões de decidir de uma corte suprema não se confundem com as razões de decidir de uma casa legislativa ou de um governo. Com isso, despreza o fato de que julgamentos são realizados com base em normas jurídicas constitucionais ou infraconstitucionais, e não em fatores conjunturais, resultados acordados e alianças que se fazem e desfazem ao sabor de concessões, vantagens pessoais ou mesmo de intimidações. Todavia, quando a mesma corte aplica uma norma constitucional dando ganho de causa a ele, a narrativa de que a Justiça está tomando decisões que seriam próprias de outros Poderes e de que os juízes deveriam “entender suas responsabilidades” é convenientemente engavetada.

Em seus discursos, como o de Itapira, em agosto de 2019, e os de Brasília, em 2020 e 2021, o presidente ignorou a divisão de direitos e de competências assegurada pela Constituição. Trata-se de um mecanismo que, se por um lado libera os conflitos com todas suas contradições e dilemas, por outro viabiliza um entendimento que lima arestas e abre caminho para a construção de soluções politicamente negociadas no âmbito do Executivo ou do Legislativo.

Bolsonaro e seu entorno não entendem que a democracia é método e procedimento de negociação, gestão de conflitos e de neutralização de tensões institucionais. Igualmente, não compreendem que, ao demarcar direitos e deveres, a ordem constitucional baliza um exercício consequente e equilibrado da palavra e da ação no espaço público. Decorrem daí as bobagens que falam. Ao refutarem o entendimento do Supremo de que a regra de maioria fundamenta o regime democrático ao mesmo tempo em que garante o direito das minorias, o presidente e seu entorno enfatizam a necessidade de respeitar o “projeto de Nação” endossado pelos eleitores em 2018 — projeto esse que afronta abertamente as minorias e recorre à Lei de Segurança Nacional da ditadura militar para processar críticos e intimidar opositores.

Na realidade, ao alegar que só é “leal ao povo”, ainda que respeite as instituições, Bolsonaro está defendendo uma retração na capacidade configuradora da democracia. Falta-lhe formação histórica para atinar que as transformações estruturais da sociedade podem ser feitas de modo mais eficiente por meio de diálogos e compromissos do que pela força bruta. Desse modo, ele acaba desprezando o fato de que, no regime democrático, soberania não se expressa por meio de plebiscitos ou consultas populares, mas pressupõe uma contínua construção coletiva com base no diálogo.

Na dinâmica do jogo político, o presidente continua confundindo adversários com inimigos. Adversários contrapõem-se politicamente, mas respeitam o princípio da alteridade. Ou seja, sabem não apenas se colocar no lugar dos outros, mas, também, entendem que existem situações-limite — aquelas para além das quais as regras do jogo implodiriam com prejuízo para todos. Na visão bolsonarista, há uma simples caricatura do que dizia um dos juristas do regime nazista, o constitucionalista Carl Schmitt (1888-1985): quem não é amigo é inimigo; por isso, se o amigo não destruir o inimigo, corre o risco de ser destruído por ele. Nesse caso, não há jogo político, só há violência física, que leva a atentados e assassinatos. Ou, então, a violência simbólica, por meio do discurso do ódio, da difamação, da mentira como estratégia de destruição de reputações implementada com base nas redes sociais.

Em 2019, ano em que fez o discurso de Itapira, dizendo que respeita a democracia, mas só obedece ao povo, o saldo foi de desesperança e medo. Em 2021, embora ainda estejamos em pouco mais da metade do primeiro semestre, tudo indica que, após a fala de Bolsonaro no sentido de que “aguarda uma sinalização do povo para tomar uma providência”, esse saldo pode ser ainda mais trágico.

George Gurgel: O Brasil, as comunidades indígenas e os desafios da sustentabilidade

Quando Pedro Alvares Cabral chegou à Bahia, em 1500, a população indígena brasileira era em torno de 3,5 milhões distribuída em quatro grupos linguístico-culturais: Tupi, Jê, Aruaque e Caraíba. Os Tupis eram os grupos dominantes e viviam ao longo do litoral.

A sociedade indígena era nômade, tinha um sistema de troca em forma de escambo e a divisão de trabalho entre os homens e as mulheres era baseada no sexo e na idade. Os homens preparavam a terra para a produção de alimentos, caçavam e pescavam. As mulheres semeavam, plantavam e faziam a colheita. Ainda faziam a fiação de algodão, teciam as redes, cuidavam dos animais domésticos e preparavam as raízes e folhas para a produção de cauim e os rituais. Havia uma atenção especial aos idosos e às crianças por eles representarem a história e a continuidade da comunidade.

As comunidades indígenas das Américas foram se transformando e se adaptando, ao longo de milhares de anos, a uma convivência com a natureza, da qual dependia sua existência física e espiritual. Assim viveram até à chegada dos colonizadores europeus que escravizaram, destruíram e transformaram completamente a vida dessas populações indígenas no continente americano.

A cultura dos colonizadores de produzir e acumular riquezas, de tudo virar mercadoria para Portugal e o comércio mundial já estabelecido entrou em choque com a vida nômade, de não acumulação de bens das comunidades indígenas. As relações iniciais de curiosidade e de trocas e de dependência dos portugueses aos índios para a sobrevivência ao longo do litoral brasileiro, foram se transformando em relações de conflitos entre os colonizadores e colonizados que passaram a ser obstáculo na ocupação da terra e, ao mesmo tempo em que os portugueses precisavam da força de trabalho indígena para o modelo de colonização extrativista que se implantava.

A partir das Capitanias hereditárias, distribuídas por D. João III, rei de Portugal, em 1534, ampliam-se consideravelmente esses conflitos e contradições do modelo de colonização imposto com as armas, a ferro, e a religião, com a exploração dos recursos naturais, cujo maior símbolo de devastação foi o pau-brasil. A construção de engenhos precisava de mão de obra escrava seguindo o modelo usado pelos portugueses nas Ilhas da Madeira e de São Tomé. Inicialmente, a escravização indígena se colocou como solução do modelo econômico a ser implantado no Brasil. A escravização africana é posterior, começando a ser significativa a partir de 1550, quando o tráfico de escravos passou a ser um lucrativo negócio, além da própria mão de obra escrava em si, substituta do trabalho escravo indígena.

Em 1549, Portugal criou o governo geral do Brasil e Tomé de Souza foi nomeado seu governador. Chegou a Salvador, em 1549, e construiu a primeira capital do país. Começou, desde então, o massacre das populações indígenas que se estende até a atualidade. Tomé de Souza orientava o seu governo a destruir as aldeias, matar e punir rebeldes, de maneira exemplar. Os governos gerais continuaram com esse genocídio e o de Mem de Sá ficou conhecido como o mais violento de todos do período, vangloriando-se da destruição das aldeias, através de incêndios e utilizando até balas de canhão contra as populações indígenas. Junte-se a essa situação a imposição cultural e religiosa trazida pelos portugueses, obrigando as comunidades indígenas às mudanças de hábitos culturais e espirituais consolidados há milênios.

Desde então, em toda a América e no Brasil, foi consolidado um modelo colonial com o predomínio e a lógica do terror das armas, da imposição religiosa e enfermidades não conhecidas até então no continente americano, sempre é bom lembrar nestes tempos de Pandemia, a exemplo da gripe, trazidas pela colonização europeia que dizimou milhões de índios em todo o nosso continente e em nosso País.

Aqui, a expansão do domínio colonial para o interior, a criação de gado e a exploração de ouro e de diamantes deram a tônica de conquista do território e a continuidade do extermínio das aldeias indígenas, iniciada na ocupação do litoral atlântico e que se expandiu com o ciclo da cana de açúcar.

São estes os fundamentos originais da sociedade brasileira, desde o período colonial, que continua no Império e na República, juntos com a escravização africana, os quais ajudam a entender como foi construída a sociedade brasileira, os conflitos e as contradições atuais.

A Constituição de 1988 consagrou o princípio de que os indígenas são os primeiros e naturais senhores da terra. Portanto, o direito deles à propriedade da terra independe do reconhecimento formal. A definição está no parágrafo primeiro do artigo 231 da Carta Magna: são aquelas terras “por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições”, observando, no artigo 20, que as terras indígenas são bens da União, sendo reconhecidos aos índios a posse permanente e o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.

Ela estabeleceu também um prazo para a demarcação de todas as Terras Indígenas: 5 de outubro de 1993, o que não ocorreu até hoje. Assim, estas comunidades no Brasil continuam a lutar por seus direitos histórica e atualmente desrespeitados pelos governantes e uma boa parte da sociedade brasileira.

Segundo os resultados preliminares do IBGE (2010), nossa população indígena hoje é de 817.963 pessoas, das quais 502.783 vivem na zona rural e 315.180 habitam as zonas urbanas brasileiras. Vive a maioria de maneira precária, com muitos povos indígenas com suas terras ainda a serem demarcadas, em todo o território brasileiro.

Qual é a responsabilidade e os compromissos da sociedade brasileira frente à realidade atual das nossas comunidades indígenas? O que cada um de nós pode fazer para mudar esta realidade?

São questões a serem enfrentadas por todos os brasileiros e brasileiras se quisermos efetivamente superar esta atual realidade, em plena Pandemia.

Como dialogar e construir alternativas a esta realidade com a própria população indígena, respeitando a sua cultura e a sua maneira de ser e existir hoje no Brasil?

Os mecanismos constitucionais existentes e o modelo da FUNAI atendem às expectativas dessas comunidades indígenas? Como anda a escuta e o diálogo dos governos federal, estadual, municipal e da própria sociedade civil em relação a estas comunidades?

A realidade atual do Brasil é caótica frente à crise econômica e de saúde pública que estamos vivendo. Cenas de horror, de mortes por falta de leitos hospitalares, de oxigênio, de assistência médica em geral, inclusive na área privada, colocam, nesse segundo ano de Pandemia, a incapacidade dos Governos Federal, dos Estados e dos Municípios e da sociedade civil, de construir um programa consensual para o enfrentamento dos problemas urgentes desnudados pela Covid-19. As estatísticas de milhões de contaminados, chegando a 400 mil mortes, são espetacularização diariamente pelos meios de comunicação e continuam invadindo nossas casas.

O que podemos fazer?

O Governo Federal, principal responsável pela Política Nacional de Combate à Pandemia, não aponta caminhos para enfrentar efetivamente a crise sanitária que estamos vivendo, o que só faz agravar a situação. As falsas narrativas e os embates entre os entes federativos não resolveram e nem vão resolver a difícil realidade que estamos vivendo.

No Brasil, como sempre, os que mais precisam do Estado ficam abandonados à própria sorte. As comunidades indígenas, como a sociedade em geral, procuram reagir colocando a urgência dos problemas cotidianos já enfrentados anteriormente e os a serem enfrentados em razão da Pandemia. A Sociedade pode e deve ser cobrada no processo de construção de uma alternativa democrática a esta triste realidade brasileira, desnudada pela Covid-19.

As comunidades indígenas devem ser parceiras nesta construção. Qual deve ser o nosso diálogo com elas?

Elas têm muito a nos dizer em relação à natureza, à preservação da nossa biodiversidade, dos nossos rios, na alimentação, na música, na dança e na cultura brasileira em geral. É são fundamento no uso e na preservação dos nossos ativos naturais de um Brasil que pode e deve potencializar essas vantagens comparativas a favor de uma sociedade sustentável, com uma economia de baixo carbono, de inclusão social e de preservação da nossa exuberante natureza tropical, incorporando conhecimentos ancestrais em diálogo com outras culturas nacionais, apoiados no conhecimento cientifico e tecnológico a favor da própria comunidade indígena e de toda a sociedade brasileira.

Ainda é possível?

Os desafios são políticos, econômicos e sociais. A curto prazo, urge a realização de um Programa Nacional de Vacinação que, com a urgência devida, proteja a todos os brasileiros e brasileiras, ainda este ano, evitando assim o aumento vertiginoso do número de contaminados e mortos, como vem acontecendo desde o início da Pandemia, inclusive de maneira preocupante nas próprias comunidades indígenas. São questões imediatas a ser enfrentadas pelos que detêm mandatos, pela Federação e por toda a sociedade brasileira.

Portanto, é possível a construção de uma alternativa para enfrentar e superar os nossos desafios históricos e atuais, abrindo o diálogo necessário entre as forças democráticas, no caminho de uma pauta reformista que leve a um efetivo enfrentamento dos problemas econômicos, sociais e ambientais vividos pelas comunidades indígenas no Brasil.

Finalmente, há que se considerar a necessidade de uma visão sistêmica no processo de construção das políticas públicas no Brasil e no enfrentamento da própria questão indígena, considerando as suas especificidades culturais e regionais. Colocando como imperativo a escolha de prioridades, através de dialogo permanente entre as comunidades indígenas, os governantes e a sociedade em geral precisam garantir a implementação de políticas públicas voltadas para essas comunidades, articuladas às políticas públicas em geral, sob responsabilidade municipal, estadual e federal com foco na melhoria do bem-estar das comunidades indígenas e de toda a sociedade brasileira.

Os desafios econômicos, sociais e ambientais da sociedade brasileira devem ser enfrentados ampliando a nossa capacidade de diálogo e de construção de pactos políticos que avancem e consolidem a democracia brasileira no caminho de transformar a nossa injusta realidade política, econômica e social para uma governança que se quer democrática e realizadora das mudanças necessárias durante e pós-pandemia.

Assim, o enfrentamento da situação indígena e as suas especificidades devem ter visibilidade nacional e regional com a criação de mecanismos institucionais de acompanhar e avaliar permanentemente a realidade das comunidades indígenas no Brasil, fortalecendo essas comunidades nas relações entre si e os entes da Federação no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, desafiando os aborígenes e o poder público em geral à construção de novas relações entre os atores políticos, econômicos e sociais da Federação, na busca da sustentabilidade econômica, social e ambiental das comunidades indígenas como parte integrante da sociedade brasileira, considerando a nossa rica diversidade cultural e espiritual.

Seremos capazes?

*George Gurgel de Oliveira, professor da UFBa, da Oficina da Cátedra da UNESCO-Sustentabilidade e do Conselho do Instituto Politécnico da Bahia.

Raul Jungmann: 'As Forças Armadas não aceitam uma aventura antidemocrática'

Ricardo Chapola, Revista IstoÉ

A carreira política de Raul Jungmann, de 69 anos, passou por extremos. Nascido em berço esquerdista, Jungmann lutou contra a ditadura militar quando ainda era universitário ao ingressar no MDB. Depois, filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro. Sua trajetória começou a mudar quando integrou o governo de Fernando Henrique Cardoso.

Durante esse período, Jungmann estreitou relações com as Forças Armadas, o que se intensificou durante seus mandatos como deputado federal, até transformá-lo em ministro da Defesa no governo Temer. Foi nessa época também que passou a defender a proibição da venda de armas no País. Por essa razão, virou ministro da Segurança Pública em 2016.

Atualmente, Jungmann continua militando pela regulação de armas e pela democracia. Em entrevista à ISTOÉ, o ex-ministro criticou a política armamentista de Bolsonaro, sugeriu que o presidente tenta formar milícias para se sustentar no poder e afirmou que o ex-capitão é o principal responsável pela grave situação do País na pandemia “Bolsonaro exerceu o papel de descoordenação, de negacionismo e também de negligência com a vida dos brasileiros, resultando nessa tragédia humanitária que nós estamos vivendo hoje”.

As trocas de ministros e de comandantes das Forças Armadas, além das mudanças na PF, feitas por Bolsonaro, configuram uma tentativa de o presidente interferir nessas áreas?

É privativo do presidente a substituição de cargos comissionados. Sob o aspecto legal é normal. O que parece anormal é o fato de termos tantas mudanças na PF. Isso sim caracterizaria uma intervenção na PF, que é descabida. A PF é a Polícia Judiciária da União. Evidentemente ela tem que ter autonomia, sobretudo face às funções que ela tem. Esse excesso de intervenção mostra interesse de dar uma direção política a um órgão de Estado e que não pode ser politizado. Essa sequência de mudanças e essa busca de politizar a PF desserve aos critérios constitucionais da impessoalidade e da imparcialidade que um órgão como esse tem que ter. Isso significa uma tentativa de intromissão no domínio legal. Não contribui para a democracia e tampouco para a independência dos poderes.

O Ministério da Justiça fez uso da LSN para abrir inquérito contra críticos a Bolsonaro. Qual a opinião do senhor sobre o assunto?

O Congresso tem falhado desde a redemocratização em dar ao País uma lei de defesa do Estado Democrático. Para mim, a principal responsabilidade é do Congresso. Na medida em que a legislação que você tem de defesa do Estado é uma lei do regime militar, ela termina sendo usada. Evidentemente que ela está sendo empregada abusivamente. E também acho que vem sendo usada com finalidade política. O Congresso já deveria ter aprovado uma lei do Estado Democrático.

Polícias estaduais também usaram a LSN para prender pessoas. Como o senhor classifica essa relação que Bolsonaro estabelece com as polícias nos Estados?

Eu fui companheiro de Bolsonaro na Câmara durante 12 anos. A clientela dele eram os militares e os policiais. Uma parte dessa polícia é base do presidente, que comunga dos mesmos valores e das percepções dele. O que acontece é que isso leva, às vezes, a excessos, como é o caso dos rapazes presos por policiais do DF em Brasília. De fato, é um exagero você necessitar prender manifestantes com base na LSN. E isso, inclusive, tem sido repelido e negado pelo Judiciário, que não tem dado guarida a isso. Existe, de um lado, a falha do Congresso. De outro, existe um uso excessivo e político da legislação. Mas, ao mesmo tempo, pelo fato de não termos outra lei, terminamos utilizando uma legislação que é obsoleta. A liberdade de expressão existe e tem que ser respeitada.

O STF mandou o Senado instalar a CPI da Covid-19. Qual deve ser o foco das investigações da CPI?

O Senado não tem mandato para investigar estados e municípios. É inconstitucional. O que cabe é investigar a transferência de recursos federais para estados e municípios. Em termos de responsabilidade, a maior é do governo federal, sem a menor sombra de dúvida. Porque Bolsonaro exerceu o papel de descoordenação, de negacionismo e também de negligência com a vida dos brasileiros, resultando nessa tragédia humanitária que nós estamos vivendo hoje. Acho também que o principal foco da CPI deve ser o de investigar o papel do governo federal, da Presidência da República e do Ministério da Saúde, os principais responsáveis pelo caos.

O senhor acha que Bolsonaro agiu corretamente quando escalou o presidente do Senado para articular a montagem do comitê de emergência da Covid-19?

A relação administrativa entre as esferas da União não são delegáveis a outros poderes. Quem tem atribuições constitucionais para estabelecer essa coordenação, obviamente, é o governo federal. Na prática, essa comissão é uma comissão natimorta. Esse papel é do Executivo. Não é do Legislativo, por melhor que seja a boa vontade do presidente do Senado. Essa comissão rapidamente desapareceu. O presidente tinha que criar uma unidade nacional. Tinha que promover um movimento que congregasse os poderes, União, estados, municípios e oposição em torno da questão de salvar vidas. E Bolsonaro faltou com esse papel de forma equivocada. Preferiu litigar, se contrapor a governadores e prefeitos, politizando algo que é inadmissível. Estamos lidando com a vida das pessoas. Não estamos numa causa política. Falta visão de estadista a Bolsonaro.

Mesmo assim essa tentativa de união veio tarde demais, não?

Sim, veio tarde. Já perdemos um ano e dois meses e quase 400 mil vidas. Mas sempre é hora para minimizar danos. Em que pese as críticas que faço, espero que o presidente reveja sua posição. Porque têm vidas em jogo. É uma dor que o Brasil carrega. É insuportável. Outra coisa é o desemprego, a fome e a falta de vacinas. Quando a necessidade ultrapassar o medo, aí sim nós teremos problemas sociais. Por isso que a gente tem que cuidar da vacina. Essa é a grande saída. De outra parte, precisamos reativar a economia. Não adianta separar as duas coisas. Tem que salvar as duas coisas. Mas a locomotiva disso é a vida.

Como o senhor classifica as acusações contra o presidente sobre o suposto uso da Abin para orientar a defesa de Flavio Bolsonaro no caso Queiroz?

A Abin é o órgão central do sistema de inteligência nacional. É um órgão da presidência para manter o presidente informado e apoiá-lo na tomada de decisões. Esse sistema de inteligência tem que estar submetido a critérios rígidos de controle. Como órgão de Estado, a Abin jamais pode estar a serviço de qualquer interesse privado, seja familiar do presidente, ou de quem for. Caracterizaria como crime caso fosse usada dessa forma. A Abin é um órgão de Estado. Não compete a ela nenhum tipo de atividade que seja em benefício de interesses privados. Isso significaria desvio de função, o que é inaceitável.

Qual é sua opinião sobre o projeto armamentista de Bolsonaro? Não seria arriscado defender que a população seja armada durante a pandemia?

Isso me preocupa. Sempre me posicionei que as armas fossem controladas. Mais armas significa mais mortes. Esse debate sempre foi feito na esfera da segurança pública. O presidente trouxe essa questão para a esfera político-ideológica. Fez isso ao dizer que precisávamos armar os brasileiros para que eles defendam a liberdade e não sejam escravos. Ele quebrou o monopólio da violência legal, que pertence ao Estado. Ele está ferindo o Estado, que é a parte que representa a soberania da nação. Bolsonaro está também ferindo o papel constitucional das Forças Armadas. Se o Estado tem o monopólio da violência legal, a última trincheira, a defesa que tem o Estado, são as Forças Armadas. Se você quebra o monopólio, você está criando um poder paralelo que tende a se contrapor às Forças Armadas.

O senhor está se referindo às milícias?

Sim, às milícias, bandos e grupos insurgentes. Não interessa. Se você arma brasileiros sem que exista qualquer ameaça ao Brasil ou à democracia, você está armando brasileiros contra os próprios brasileiros. Isso tem um nome horripilante: guerra civil. Na história, todas as vezes que alguém armou a população teve genocídio, massacre, golpes de estado. Por isso, foi tão importante a reação da ministra Rosa Weber. Os decretos representam exatamente a massificação do derrame de armas e munição para a população. Entre 2019 e 2020, a PF verificou um crescimento de 90% no registro de armas. Além do mais, grande parte dessas armas acaba parando nas mãos do crime organizado. Isso me preocupa, sobretudo quando a gente pensa no que aconteceu no Capitólio, nos Estados Unidos. E nós temos eleições presidenciais em 2022.

Bolsonaro entrou em atrito com os militares ao trocar o ministro da Defesa e o comando das Forças Armadas. O senhor acha que Bolsonaro tentou dar um autogolpe?

Não foi uma tentativa de golpe, porque não existe golpe no Brasil sem o apoio das Forças Armadas. O que Bolsonaro tentou fazer foi motivar as Forças Armadas a endossarem seus atos e ações, inclusive para constranger os outros Poderes. Como o ministro da Defesa e os comandantes das Forças Armadas não concordaram com isso, o presidente os demitiu. Não existe nenhuma razão para ele ter feito isso. A explicação é que foi uma intervenção política e uma punição às Forças Armadas, que não endossaram uma aventura autoritária. As Forças Armadas estão totalmente indisponíveis e não aceitam qualquer tipo de aventura antidemocrática no Brasil. O efeito foi o contrário. Um sonoro, uníssono, sólido “não”.

O senhor acha que a democracia corre riscos?

Temos aqui o presidencialismo de coalizão. Mas Bolsonaro aderiu ao presidencialismo de colisão. É o presidente da antipolítica. Preferiu optar por constranger outros Poderes. Dizendo ter a espada e ter apoio dos militares. O que ele não tinha. E dizendo também que tem o apoio das massas. Com esse presidencialismo baseado no constrangimento de outros Poderes, Bolsonaro fracassou redondamente. O STF não se dobrou. O Congresso tem um projeto autônomo, apesar de o presidente ter passado a negociar com o Centrão. E isso está manifestamente demonstrado no caso desse orçamento inadministrável. Esse orçamento é a expressão acabada de que o governo perde a capacidade de governar. Chegar nessa situação é a demonstração clara de perda de capacidade de governar. Independentemente de seus interesses, de seus desejos, o presidente vem tendo das instituições brasileiras uma resposta muito clara: de que elas não aceitarão qualquer tipo de desvio do rumo democrático. Não há disposição, nem vontade de ninguém para embarcar em qualquer aventura autoritária.

Marco Aurélio Nogueira: Pacto pelo futuro

O momento é de dissolução de barreiras, retomada do diálogo e suspensão de vetos

É preciso compreender a dificuldade das oposições democráticas de se contraporem ao governo Bolsonaro.

Elas hoje preenchem um espaço amplo, vão da direita à esquerda, passando pelo imenso centro, cada pedaço com suas legítimas pretensões e seus problemas. Nas que se inclinam para o centro, o déficit passa pela ausência de lideranças incontestes, de um programa claro e de uma identidade substantiva.

As esquerdas não estão em melhor condição, embora estejam a comemorar a volta de Lula, que as magnetiza e seduz, agora com o adicional da absolvição conquistada e da incorporação de um papel de injustiçado perseguido político. Roda-se em torno de Lula como se dele emanasse a luz.

O que há de consenso cívico de repúdio e desejo de mudança não se traduz em consenso político e plataforma de atuação. Há ensaios unificadores e um esforço dedicado para que as oposições baixem o tom e conversem olho no olho. Manifestos, debates e proclamações indicam isso com clareza, o que é um alento. Mas não foram dados os passos decisivos, aqueles que fazem uma equipe vencedora. O momento é de dissolução de barreiras, retomada do diálogo e suspensão de vetos.

As oposições ainda estão a lamber as feridas da derrota de 2018. São feridas que tardam a cicatrizar, manuseadas nem sempre com habilidade. Enquanto permanecerem abertas, dificultarão aproximações e convergências, com o passado recente cobrando seu preço e embaçando o futuro. Além disso, há elementos que complicaram demais as interações, a começar da pandemia.

A pandemia tem lógica própria, deve ser enfrentada com toda a energia. Está expondo nossa fragilidade e, ao mesmo tempo, a capacidade de resposta da ciência. Além dos estragos que provoca em termos de vidas e de pressão sobre o sistema sanitário, ela se mistura com os desdobramentos da revolução tecnológica do nosso tempo. A economia está desafiada, assim como o mundo do trabalho. Não há como fazer funcionar o que ficou para trás, em termos de arranjos sistêmicos, padrões organizacionais, práticas e leis. Tudo terá de ser repensado, seja para conter a disseminação da covid, seja para desenhar as políticas que serão necessárias para reforçar a saúde e proteger os desassistidos. Será preciso, além disso, reconfigurar o modo de organizar atividades produtivas, trabalhar, consumir, estudar. Estamos às portas de um começar de novo, tamanhas são as transformações com que temos de lidar.

Assistimos ao processamento de uma espécie de metamorfose, que da vida material atinge todas as esferas existenciais. Em termos políticos, centro-direita, centro-esquerda e esquerdas deveriam suspender temporariamente suas particularidades doutrinárias e ideológicas para promover a formação de um polo democrático encorpado, flexível e plural, que proponha uma política e uma governação com a marca da inovação. O momento pede que os democratas calcem as botinas da humildade e amassem barro no Brasil profundo. Não cabem jogos de cena, reiteração de projetos pessoais e checagens da força relativa de cada um.

Na política, diferenças, disputas e antagonismos não devem ser temidos. Funcionam como motores de organização e esclarecimento, na medida em que dialogam com o conjunto da sociedade e interpelam o imaginário social. Não são, porém, definitivos, compõem-se e se recompõem de múltiplas formas ao longo do tempo, criando novas exigências. Polarizações que remontam ao passado não ajudarão a que se pavimente o futuro. Se todos os democratas vencerem, haverá espaços para antagonismos mais profícuos e substantivos.

Não é fácil encontrar o ponto ótimo a partir do qual possa ocorrer tal convergência. A unidade política não exclui a diversidade, antes se alimenta dela. Constrói-se mediante muitos esforços, tensões e concessões, requerendo retomadas continuadas.

A definição desse pacto político se beneficiará da afirmação, pelos protagonistas, de alguns princípios básicos. Uma sociedade socialmente justa em termos de renda, oportunidades, etnia e gênero. Uma ideia de governo como operação cooperativa, que funcione como um colégio de líderes e especialistas, com um Executivo democratizado. A recuperação dos grandes sistemas públicos, a saúde, a educação, a assistência, o meio ambiente, a cultura, as relações exteriores, a segurança. O reconhecimento de que não deve haver tolerância com a corrupção, seja qual for a forma que assuma. Um reformismo de longo prazo, constante e progressivo, a ser definido por consultas constantes aos cidadãos. Uma ideia sustentável de desenvolvimento, que valorize e respeite o meio ambiente, o trabalho e o consumo consciente.

São pontos genéricos. Mas se forem proclamados firmemente pelos que se dispõem a governar o País, poderão mostrar que a política tem dignidade e mobilizar os cidadãos em prol da recuperação do Estado, com sua institucionalidade e seus deveres, da valorização da República (do bem público) e da reconstrução da solidariedade, que são a cada dia mais indispensáveis.

*Professor titular de teoria política da Unesp

Pesquisador do Ipea aponta “impactos de ordem moral” da pandemia da Covid

Em artigo na revista Política Democrática Online de abril, Mauro Oddo Nogueira diz que “ninguém se empanturra de arroz e feijão porque teve um aumento salarial”

Cleomar Almeida, Coordenador de Publicações da FAP

Tornar visíveis os invisíveis, admitir que parte da inflação é consequência de elevação do dólar e indefinições sobre o novo auxílio emergencial são impactos de ordem moral que rondam o Brasil.

A avaliação é do pesquisador do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) e doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Mauro Oddo Nogueira. Ele é autor de artigo para a revista mensal Política Democrática Online de abril (30ª edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e ligada ao Cidadania.

A revista tem acesso gratuito no site da fundação. Em relação ao primeiro impacto de ordem moral, segundo Nogueira, houve susto generalizado quando cerca de 60 milhões de pessoas se apresentaram para receber o auxílio emergencial após a eclosão da pandemia da Covid-19.

Veja versão flip da 30ª edição da Política Democrática Online: abril de 2021

“A despeito desse contingente de concidadãos aparecer claramente nas bases estatísticas – como a Pnad Contínua do IBGE, por exemplo – e ser objeto de numerosos estudos e publicações científicas, parece que os gestores públicos e a mídia em geral os desconheciam”, afirma o pesquisador do Ipea.

O segundo impacto moral, acrescenta ele, está condicionado a se admitir como verdadeira a hipótese que muitos economistas têm defendido: “parte da inflação – especialmente dos gêneros alimentícios – é consequência da elevação do dólar”.

E parte disso, conforme analisa na revista da FAP, decorre da pressão de demanda sobre itens de consumo, como leite, arroz e feijão, entre outros, resultado dos efeitos positivos do auxílio emergencial sobre a renda das pessoas.

Trocando em miúdos

“Ocorre que tais produtos são classificados como bens com elasticidade-renda da demanda menor ou igual a zero”, diz. “Trocando em miúdos, trata-se daquelas coisas que as pessoas não compram mais porque estão ganhando mais. Trocando mais em miúdos ainda, ninguém se empanturra de arroz e feijão porque teve um aumento salarial”, explica.

Veja todos os autores da 30ª edição da revista Política Democrática Online

Em alguns casos, segundo o artigo publicado na Política Democrática Online de abril, até se compra menos desses produtos porque os substitui por outros mais caros. “Esse comportamento da elasticidade só não se verifica na situação em que a renda anterior do indivíduo não era suficiente para que adquirisse esses tais alimentos ‘básicos’”.

De acordo com o doutor pela UFRJ, admitir a veracidade desse componente inflacionário é reconhecer o nível de miséria a que estão submetidos milhões de brasileiros e que se traduz em uma amarga palavra de quatro letras: fome.

“Comida no prato dos filhos”

O terceiro impacto moral, segundo o artigo da Política Democrática Online, tem origem nas indefinições que se arrastaram por semanas. Nas idas e vindas em relação à sua renovação, valores que serão concedidos, critérios de elegibilidade, data de início e duração.

“Esse impacto moral é bem mais simples de se compreender. Basta que a gente se coloque no lugar de quem depende desse dinheiro para colocar comida nos pratos de seus filhos”, afirma o pesquisador do Ipea.

Além da análise de Nogueira, a edição de abril da Revista Política Democrática Online também tem entrevista exclusiva com o ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão, artigo de política nacional, política externa, cultura, entre outras, e reportagem especial sobre avanço de crimes cibernéticos.

Leia também:

Diretoria do Banco Central parece infectada por ‘populismo cambial’, diz economista

‘Segurança jurídica é elemento de importância quase espiritual’, diz advogada

‘Quatro parcelas de R$ 250 serão insuficientes’, diz economista Sérgio Buarque

Vinícius Müller mostra passos fundamentais à criação da “pedagogia do centro”

Criminosos provocam tsunami de crimes virtuais na pandemia com ransomware

Editorial da Política Democrática Online conclama oposições para cooperação

‘Governo federal cooptou Centrão para impedir impeachment’, diz Temporão

Clique aqui e veja todas as edições anteriores da revista Política Democrática Online

El País: 2021 - Ano decisivo na luta climática

Uma pandemia que o relegou a um segundo plano, o retorno dos EUA como ator fundamental e as pressões por uma recuperação verde confluem em um momento histórico para o meio ambiente

Manuel Planelles, El País

Os alarmes não deixaram de soar apesar da pandemia. E António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), está ficando sem palavras duras para advertir para as consequências desta crise climática planetária. Nesta semana falou de um cenário “aterrador” ao referir-se ao último relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM). Essa agência da ONU publica suas avaliações anuais há 28 anos e a conclusão é cristalina: as evidências e os impactos do aquecimento global estão se acumulando. Por exemplo, 2020 foi um dos três anos mais quentes já registrados, lembrou a OMM. Os outros foram 2016 e 2019.

Se a tendência continuar, 2021 será outro ano mais quente do que o normal. Como lembra Freja Vamborg, cientista do Serviço de Mudança Climática Copernicus, da União Europeia, os últimos seis anos foram os seis mais quentes desde o início dos registros confiáveis. Será quente, mas também deveria ser um ponto de inflexão na luta climática, como pedem as ONGs, a ONU e outras instituições internacionais e governos. “Verdadeiramente”, enfatizou Guterres na segunda-feira, “este é um ano crucial para o futuro da humanidade.” A pandemia fez com que duas importantes cúpulas sobre o meio ambiente fossem adiadas para este ano de 2021: a cúpula do clima que aconteceria em Glasgow (Reino Unido) e a reunião sobre biodiversidade de Kunming (China). Além disso, a pandemia tirou em grande medida a luta contra o aquecimento da agenda internacional. Mas o coronavírus não acabou com o problema. Como lembra a Organização Meteorológica Mundial, “a desaceleração da economia relacionada à pandemia não conseguiu deter os motores da mudança climática nem a aceleração de seus impactos”.https://datawrapper.dwcdn.net/MopwE/3/

Na cúpula do clima de Glasgow, em 2020, os países deveriam ter apresentado planos de redução das emissões de gases de efeito estufa mais rígidos do que os oferecidos até agora no Acordo de Paris. Mas, quando 2020 terminou, apenas 75 dos quase 200 países que assinaram o Acordo de Paris o tinham feito. É por isso que se espera que 2021 seja determinante. Também pela volta à luta contra o aquecimento por parte dos Estados Unidos, cujo presidente organizou uma cúpula do clima que começa hoje, coincidindo com o Dia da Terra, com os 40 principais presidentes e chefes de Estado do mundo para oficializar sua volta. Nessa reunião apresentará suas metas de redução de emissões até 2030, ou seja, para a década que é considerada a mais importante nos esforços que o ser humano deve fazer para reverter o problema que gerou com suas emissões.

Aumento das emissões

Os registros oficiais de temperatura usados pela OMM e por outros organismos científicos remontam a 1850, no início da era industrial, quando começou a queima em larga escala de combustíveis fósseis para alimentar o desenvolvimento econômico. Quando esses combustíveis são queimados, produzem gases de efeito estufa que se acumulam em grande parte na atmosfera e superaquecem o planeta. O principal desses gases é o dióxido de carbono (CO₂) e durante a pandemia essas emissões caíram. Mas, como os especialistas alertaram desde o início, após a queda haverá um aumento porque o declínio aconteceu devido à desaceleração econômica e não a uma mudança estrutural que modificou a forma como o mundo alimenta seus automóveis ou gera sua eletricidade. A Agência Internacional de Energia prevê que as emissões de CO₂ relacionadas à energia crescerão cerca de 5% em 2021, o que seria o segundo maior crescimento registrado até agora. O anterior aconteceu em 2010, depois da grande crise financeira.

Cerca de metade do CO₂ emitido acaba se acumulando na atmosfera —o restante é absorvido pelos oceanos e pela vegetação terrestre. Essa acumulação atmosférica, a maior dos últimos 800.000 anos segundo a OMM, leva ao aumento das temperaturas e da intensidade e quantidade de fenômenos extremos como secas, inundações e fortes tempestades. “Os indicadores mundiais mostram que as temperaturas médias dos últimos cinco anos são as mais altas já registradas: 1,2º grau centígrado acima da média do período 1850-1900”, aponta um relatório que o serviço Copernicus, um programa de monitoramento dos efeitos do aquecimento da UE, apresenta nesta quinta-feira.

Esforços insuficientes

O Acordo de Paris estabeleceu que, para evitar os efeitos mais desastrosos da mudança climática, os países deveriam reduzir suas emissões de tal forma que a partir de 2050 estas teriam de desaparecer. O objetivo geral é que o aumento da temperatura, que já está em 1,2º grau, não ultrapasse os dois graus em relação aos níveis pré-industriais. E, na medida do possível, que não supere 1,5º grau.

O problema é que os planos de redução dos países atuais levarão a um aumento de mais de três graus. É por isso que os Estados devem aumentar suas metas de redução. Alguns já o fizeram, como a União Europeia, que passou de uma diminuição até 2030 de 40% para 55% —algo que será estabelecido numa lei do clima— em relação a 1990, e o Reino Unido, que prometeu reduzir 68% no final desta década. Esses objetivos estariam alinhados com o roteiro traçado pela ONU para cumprir o Acordo de Paris, que determina que os gases de efeito estufa globais sejam reduzidos em 45% em 2030 em relação a 2010. O problema é que a Europa, com ou sem o Reino Unido, tem cada vez menos peso nas emissões mundiais —não chega nem a 10%— embora seja um dos responsáveis históricos pelo aquecimento por ter sido pioneira na revolução industrial.

A volta dos Estados Unidos

O problema neste momento envolve principalmente dois atores: Estados Unidos e China, responsáveis por cerca de 40% das emissões mundiais. A China, o principal emissor global há mais de uma década, resiste há anos a ser equiparada aos países desenvolvidos em relação às obrigações de redução de emissões. Suas metas são muito menos severas do que as da UE: atingir o pico de emissões antes de 2030 e, a partir daí, reduzi-las. Mas, no final do ano passado, comprometeu-se a endurecer um pouco seus planos e prometeu alcançar a neutralidade de carbono (emitir tanto quanto retira da atmosfera) até 2060.

Os Estados Unidos são uma incógnita. Embora seu novo presidente, o democrata Joe Biden, tenha dado sinais claros de querer colocar a luta contra a mudança climática no centro de sua política, a verdade é que os Estados Unidos não têm sido um parceiro confiável nesta batalha internacional se observarmos seu histórico de desistências. Primeiramente, o pais se desvinculou do Protocolo de Kyoto no início do século. E, já com Donald Trump como presidente, ignorou o Acordo de Paris, pacto que foi assinado em 2015 e cujos instrumentos jurídicos tiveram de ser amplamente suavizados para que os EUA o ratificassem. Talvez por isso, quase todas as vezes que a China intervém em um fórum internacional sobre aquecimento insiste que cumpre o que assina e o que se compromete.

Coincidindo com o Dia da Terra, Biden convocou para esta quinta e sexta-feira uma reunião com 40 presidentes e primeiros-ministros de todo o mundo. Ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, em que não compareceram dirigentes que não demonstraram compromisso contra a mudança climática, os Estados Unidos decidiram convidar líderes controvertidos como o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.

Nessa cúpula o presidente norte-americano deve apresentar sua meta de redução de emissões para 2030, que rondaria os 50% em relação aos níveis de 2005 —ano em que os EUA atingiram seu pico de emissões—, segundo informação vazada até agora aos grandes veículos de comunicação norte-americanos. Isso significaria dobrar a meta estabelecida por Obama antes de assinar o Acordo de Paris. E envolverá um grande processo de descarbonização (abandono do uso de derivados de petróleo, carvão e gás) da economia norte-americana com atenção especial ao setor elétrico e, principalmente, aos transportes. Jennifer Morgan, diretora executiva do Greenpeace International, esclarece: “Para ser considerado um líder climático, Biden precisa eliminar gradualmente os combustíveis fósseis em seu país e no exterior.” Isso significa acabar com os subsídios ao poderoso setor de combustíveis fósseis. A outra questão em que se espera o retorno dos Estados Unidos é em relação ao financiamento climático: os recursos que os países desenvolvidos aportam para que os menos ricos façam frente aos efeitos do aquecimento. Até a chegada de Trump, os EUA eram o principal doador internacional.

Recuperação ainda pouco verde

A pandemia tirou a mudança climática do foco principal e levou ao adiamento das cúpulas da ONU; no entanto, os planos bilionários de recuperação dos países podem significar uma aceleração da descarbonização da economia mundial, como vários organismos internacionais vêm insistindo há meses.

No momento, o balanço é bastante discreto. A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) monitora as ajudas e estímulos que estão sendo lançados pelos governos dos 43 países membros desse organismo, entre eles EUA, China e União Europeia. A conclusão é que 336 bilhões de dólares (aproximadamente 1,87 trilhão de reais) destes fundos covid-19 têm um claro impacto ambiental positivo. Representam 17% do gasto total na recuperação até agora. O problema é que uma quantia semelhante de recurso foi gasta em atividades que têm um impacto ambiental negativo ou misto, na melhor das hipóteses. Os dois terços restantes do auxílio à recuperação ainda não foram classificados pela OCDE. Do seu desenvolvimento e dos recursos públicos que virão dependerá em grande parte que este 2021 realmente se torne um ano crucial na luta contra a crise climática.

Demétrio Magnoli: Vírus verde e amarelo

Entrou na moda proclamar que o Brasil converteu-se em risco biológico global

Sob a hashtag #VariantBresilien, a xenofobia contra brasileiros espalha-se pelas redes sociais e as ruas da França. Na nossa língua comum, difunde-se também em Portugal (Folha, 17/4). O vírus tem pátria?

No auge da nossa segunda onda pandêmica, entrou na moda proclamar que o Brasil converteu-se em risco biológico global. “O Brasil é uma ameaça à humanidade e um laboratório a céu aberto”, disse Jesem Orellana, epidemiologista da Fiocruz, obtendo eco entre divulgadores científicos pop e comentaristas de jornais e TV. É asneira —mas uma daquelas asneiras que se quer inteligente.

A fogueira da pandemia chegou ao Ocidente pelo túnel da Lombardia. Na época, ninguém teve a ideia de rotular a Itália como “ameaça à humanidade”. Depois, o incêndio tomou a Europa, antes de atingir níveis assombrosos nos EUA —e, felizmente, o rótulo repulsivo permaneceu sem uso. Por que o Brasil, não os outros?

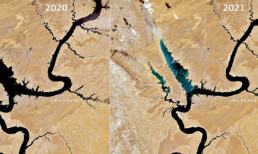

Vírus sofrem mutações. As mutações surgem por acaso, fixando-se segundo as regras da seleção natural. Variantes mais contagiosas, possivelmente mais letais, do coronavírus emergiram no Reino Unido, na África do Sul, nos EUA. O Brasil é o berço da P.1, que circula também no Chile, na Argentina e no Uruguai. Nas ilhas britânicas, identificou-se a B.1.1.7, hoje predominante na Europa e, talvez, nos EUA. A sul-africana B.1.351 parece resistir à vacina da AstraZeneca. O que há de singular com o Brasil?

As variantes se difundem sem precisar viajar em aviões, navios ou automóveis, pelo fenômeno da convergência evolutiva que propicia o aparecimento independente de mutações similares em regiões geográficas diferentes. A Índia ultrapassou o Brasil e lidera as estatísticas globais de contágio. Lá, identificou-se a B.1.617, que carrega 13 mutações. #IndianVariant, vamos brincar de xenofobia?

No rastro dos atentados jihadistas do 11 de setembro de 2001, o Ocidente aprendeu a lição abominável de associar o terror à figura do estrangeiro muçulmano. Duas décadas depois, sob a pandemia, estreia uma versão adaptada do filme antigo que associa um letal inimigo invisível aos estrangeiros. Trump escreveu o roteiro básico; discípulos distraídos o imitam, introduzindo mudanças ajustadas às suas próprias agendas políticas.

O ex-presidente americano inventou o “vírus chinês”, correlacionando uma nação a um agente infeccioso submicroscópico com a finalidade de cobrir o fracasso sanitário de seu governo. No Brasil, o cordão de puxa-sacos liderado por Bolsonaro e Ernesto Araújo reproduziu, à exaustão, o álibi xenófobo trumpiano. Um ano depois, antibolsonaristas operam com o mesmo bisturi, apelando à deturpação do discurso científico para identificar uma nação a variantes daquele agente infeccioso.

Trump disseminou a tese conspiratória de que o vírus foi fabricado num laboratório chinês, do qual teria escapado para contagiar o mundo. O tema do Brasil como ameaça biológica planetária bebe na mesma fonte e repete um refrão similar. “O Brasil é um laboratório a céu aberto para o vírus se proliferar e eventualmente criar mutações mais letais. Isso é sobre o mundo.” (Miguel Nicolelis). “O país está se tornando uma ameaça global à saúde pública.” (Pedro Hallal).

Se o fim é virtuoso, por que se preocupar com os meios? Que tal proceder como Trump, quando se trata de alertar sobre a onda epidêmica avassaladora no Brasil, denunciar o negacionismo sem fim do governo federal, salvar vidas? A resposta é que, depois da pandemia, ainda haverá um mundo —e seus contornos políticos serão largamente definidos pelos conceitos cristalizados nesses meses sombrios.

Uma coisa é marcar a testa de Bolsonaro com o sinete da vergonha; outra, bem diferente, é traçar um círculo sanitário ao redor dos brasileiros. O vírus não tem pátria. Pandemias não têm hino ou bandeira. #IndianVariant, é por aí que queremos ir?