bbc brasil

EUA: Militares não participariam de golpe, mas democracia no país preocupa

No governo americano, tanto no Executivo quanto no Congresso, percepção é de que Bolsonaro segue estritamente a cartilha de Trump

Mariana Sanches / BBC News Brasil em Washington

Quando o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, e o Assessor Especial do presidente americano Joe Biden, Juan González, entraram no gabinete de Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, no último dia 5, não esperavam uma conversa de melhores amigos. Mas o que encontraram foi descrito à BBC News Brasil como "nonsense" e "tenso" por oficiais americanos.

Do encontro sobraram não só uma foto de um aperto de mão de Sullivan, de máscara, e Bolsonaro, sem máscara e oficialmente não vacinado, mas também uma preocupação dos americanos com a saúde da democracia brasileira, diante das alegações sem provas do presidente brasileiro de fraude eleitoral nas urnas eletrônicas.

Originalmente, a agenda dos enviados de Biden ao Brasil não teria a democracia brasileira como destaque principal.

A pauta deles incluía oferecer ao país o status de parceiro global da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), condição que dará acesso ao Brasil à compra de equipamentos de guerra de última linha, além de sessões de treinamento militares com os americanos em bases nos EUA.

Por outro lado, a missão americana pretendia pressionar o Brasil a estabelecer — e cumprir — metas de redução de desmatamento ambiciosas e dissuadir o Brasil de usar equipamentos da gigante chinesa de telecomunicações Huawei em sua rede 5G — um dos argumentos dos americanos foi, inclusive, o de que a empresa poderia não entregar os materiais contratados pelo governo Bolsonaro por crise de matérias-primas.

A conversa, no entanto, saiu do script normal com insinuações de Bolsonaro de que o pleito americano de 2020 havia sido roubado — o que faria de Joe Biden um presidente ilegítimo.

A administração Biden sempre esteve ciente de que Bolsonaro defendia publicamente as falsas alegações de Trump sobre as eleições. O republicano fazia múltiplas acusações ao sistema eleitoral dos EUA, questionando tanto aos votos de papel quanto àqueles depositados em urna eletrônica, mesmo antes do dia da votação. Bolsonaro foi o último líder do G-20 a reconhecer a vitória de Biden.

O que os americanos não esperavam é que Bolsonaro dissesse tais coisas diante de Sullivan e Gonzalez, ambos altos representantes do governo a serviços dos democratas há anos.

Segundo autoridades com conhecimento dos fatos, ambos ouviram o suficiente para deixar o encontro preocupados com a democracia no Brasil. Sullivan foi às redes sociais enunciar que a "gestão Biden defende um hemisfério seguro e democrático".

Já Juan Gonzalez fez uma coletiva de imprensa sobre a viagem para Brasil e Argentina na qual falou, na maior parte do tempo, da democracia brasileira. "Fomos muito diretos em expressar nossa confiança na capacidade de as instituições brasileiras conduzirem uma eleição livre e limpa e enfatizamos a importância de não ser minada a confiança no processo de eleições, especialmente porque não há indício de fraude nas eleições passadas", disse Gonzalez, sobre o teor da conversa com Bolsonaro.

A Cartilha Trump

Dentro do governo americano, tanto no Executivo quanto no Congresso, tem ganhado força a percepção de que Bolsonaro segue estritamente a cartilha que Trump adotou ao tentar se perpetuar no poder: denunciar fraudes sem prova, antes mesmo do pleito ocorrer, e criar descrença em parte do eleitorado sobre o processo eleitoral, a ponto de levar a cenas como a invasão do Capitólio por apoiadores, em 6 de janeiro.

A diplomacia de Biden não deixou de notar, por exemplo, o interesse do ex-estrategista de Trump, Steve Bannon, nas eleições de 2022, no Brasil.

O próprio Gonzalez foi explícito sobre o assunto. "Fomos sinceros sobre nossa posição, especialmente em vista dos paralelos em relação à tentativa de invalidar as eleições antes do tempo, algo que, é óbvio, tem um paralelo com o que aconteceu nos Estados Unidos."

Em Washington, a percepção é de que a imagem de Bolsonaro sofreu um abalo significativo como um possível interlocutor após a visita.

"Acho que o governo Biden, especialmente depois dessa reunião em Brasília, vê Bolsonaro como uma figura errática, ou pelo menos como alguém que age de uma forma muito excêntrica e difícil de prever. Ele diz coisas que parecem ir contra seu próprio interesse nacional. Por que ele iria querer brigar com o novo governo dos EUA dizendo que a eleição (americana) foi fraudada? Dá pra entender o porquê Trump faz isso, já que ele quer disputar a presidência de novo e fazer disso um tema, mas para um líder estrangeiro dizer esse tipo de coisa é, no mínimo, estranho", afirma Melvyn Levitsky, ex-secretário executivo do Departamento de Estado e embaixador no Brasil entre 1994-1998.

Militares longe do golpe

Levitsky, que hoje é professor de políticas internacionais da Universidade de Michigan, afirma que nessa situação, os americanos vão jogar (quase) parados, sem qualquer ação que possa soar como interferência nas eleições brasileiras.

E isso também porque a diplomacia americana não vê como provável a possibilidade de que as Forças Armadas embarquem em uma eventual aventura golpista de Bolsonaro. Reservadamente, autoridades dos EUA citaram as ações recentes do ex-comandante do Exército, o general Edson Pujol, e de seu atual líder, o general Paulo Sérgio de Oliveira, como sinais de anteparos ao presidente no uso político das forças armadas. Em discurso no dia do soldado, Oliveira afirmou que o Exército quer ser respeitado "nacional e internacionalmente" e tem "compromisso com os valores mais nobres da Pátria e com a sociedade brasileira em seus anseios de tranquilidade, estabilidade e desenvolvimento".

"Eu conhecia muito bem os militares brasileiros. E embora faça algum tempo que não fale com eles, meu senso é de que os militares estavam muito subordinados ao governo civil e eu não acho que isso mudou. Não acho que os militares queiram entrar de vez na política. Seria devastador para eles fazer isso. E se isso acontecesse, seria devastador para as relações entre Brasil e Estados Unidos também", afirma Levitsky.

É essa percepção que explica, em parte, porque os americanos não viram problemas em oferecer ao Brasil uma posição como parceiro global na Otan que fortalece diretamente o Exército brasileiro. Se avaliasse haver tendência golpista nas forças, esse não teria sido um caminho para Biden, asseguram os diplomatas. Além disso, nem todos os parceiros globais da Otan são países de democracia perfeita — a Turquia, por exemplo, é tido como um deles.

Por fim, para os militares brasileiros a possibilidade de acessar contratos de vendas de armamento de ponta e participar em treinamentos com os americanos é algo de que eles provavelmente não estariam dispostos a abrir mão em troca da tentativa de um golpe ao lado de Bolsonaro. É o que argumenta Ryan Berg, cientista-político especialista em regimes autoritários na América Latina do Centro de Estratégias e Estudos Internacionais (CSIS, na sigla em inglês).

"A visão do governo dos EUA é que, embora os movimentos de Bolsonaro sejam muito preocupantes, com desfile de tanques pelas ruas de Brasília e atos para desacreditar as eleições, ainda assim o Congresso rejeitou o voto impresso e isso, para o governo dos Estados Unidos, indica que as instituições do Brasil são mais fortes do que algumas pessoas gostam de dizer. O governo dos EUA tem muita confiança que os militares brasileiros não ficariam do lado do Bolsonaro se ele tentasse cometer algum tipo de autogolpe, como vimos com Trump, na invasão do Capitólio em 6 de janeiro", afirma Ryan Berg.

O futuro das relações EUA-Brasil

É consenso entre diplomatas e especialistas internacionais americanos que os EUA não podem e nem querem virar as costas para o Brasil. Primeiro porque o país, com suas florestas tropicais, é visto como chave para avançar no combate ao aquecimento global, pauta prioritária do governo Biden.

Segundo, porque a China tenta ganhar espaço na América Latina a passos largos, e os americanos não estão dispostos a ceder, ao principal rival, espaço de influência na segunda maior democracia do continente — ainda mais com a disputa do 5G a pleno vapor.

E terceiro, porque, em que pesem as ações de Bolsonaro sobre a democracia brasileira ou sobre o meio ambiente, seu governo promoveu um alinhamento ideológico com os Estados Unidos no continente, adotando tom duro contra Venezuela e Cuba, algo bastante valorizado no Departamento de Estado.

No entanto, dada a percepção de que "Bolsonaro não é um líder plenamente confiável", como afirma Levitsky, os próximos movimentos na relação dependerão de seu governo. E a diplomacia americana diz que não vai se furtar da possibilidade de se engajar com outros atores políticos, em diferentes níveis de poder e sem a intermediação do Executivo federal, para fazer avançar sua agenda.

Foi exatamente o que fez, há um mês, o Enviado Climático de Biden, John Kerry. Diante de promessas não cumpridas e do mal-estar que representava a presença do então ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, que os americanos veem como envolvido em um possível esquema de tráfico ilegal de madeira amazônica para os EUA, Kerry driblou Brasília e se reuniu por uma hora e meia com os governadores do Fórum de Governadores, que inclui quase todos os Estados.

Na semana seguinte, Jake Sullivan não esteve apenas no Palácio do Planalto, mas fez também uma reunião com governadores do Consórcio da Amazônia Legal.

"Há uma percepção dos EUA de que o governo federal infelizmente não vai avançar muito na questão do desmatamento. Então falar com os governadores não chega a ser uma exclusão do governo federal, mas uma forma de jogar nas duas vias", afirmou à BBC News Brasil o governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), que esteve no encontro com Kerry.

Depois de três meses sem encontros com a equipe de Kerry, na última semana, técnicos do Ministério do Meio Ambiente e representantes do Itamaraty retomaram conversas com os americanos. Isso acontece a menos de três meses da Conferência do Clima, em Glasgow, na Escócia, encarada pelos americanos como a última grande oportunidade para que o governo Bolsonaro mostre algum avanço na agenda ambiental.

Consultado pela BBC News Brasil, o Departamento de Estado afirmou, por meio de um porta-voz, que "esperamos ver progressos adicionais à medida que o Brasil avança para combater o desmatamento ilegal e reduzir suas emissões de gases do efeito estufa, em linha com os compromissos assumidos pelo presidente Bolsonaro na Cúpula dos Líderes sobre o Clima realizada em abril".

O Itamaraty defende que as metas de redução de desmatamento (que deve ser zerado até 2030) e de emissões (zero até 2050) são as mais ambiciosas entre os países em desenvolvimento. Reservadamente, no entanto, diplomatas envolvidos nas negociações com os americanos reconhecem "dificuldades internas do governo" para entregar reduções expressivas no desmatamento ainda em 2021. Dados do INPE mostram que o acumulado de desmatamento entre janeiro e julho deste ano é o maior desde 2016.

Para o embaixador Levitsky, até a eleição do próximo ano, EUA e Brasil devem levar uma relação "em banho-maria". De um lado, os americanos não demonstram grandes expectativas de novos compromissos de Bolsonaro, a quem veem majoritariamente voltado à agenda eleitoral doméstica.

Por outro, preferem ver quem assumirá o país pelos quatro anos seguintes para tentar implementar qualquer ação fora das relações rotineiras. E já avisaram a Bolsonaro que reconhecerão como presidente quem quer que a Justiça Eleitoral aponte como vencedor do pleito em outubro de 2022.

Fonte: BBC Brasil

Xokleng: povo indígena quase dizimado protagoniza caso histórico no STF

As tropas se deslocavam pelas trilhas à noite, em silêncio. Os homens, entre 8 e 15, evitavam até fumar para não chamar a atenção.

João Fellet / BBC News Brasil

Ao localizar um acampamento, atacavam de surpresa.

"Primeiro, disparavam-se uns tiros. Depois passava-se o resto no fio do facão", relatou Ireno Pinheiro sobre as expedições que realizava no interior de Santa Catarina até os anos 1930 para exterminar indígenas a mando de autoridades locais.

Pinheiro era um "bugreiro", como eram conhecidos no Sul do Brasil milicianos contratados para dizimar indígenas (ou "bugres", termo racista que vigorava na região naquela época).

O relato está no livro Os Índios Xokleng - Memória Visual, publicado em 1997 pelo antropólogo Silvio Coelho dos Santos.

"O corpo é que nem bananeira, corta macio", prossegue o bugreiro na descrição dos ataques. "Cortavam-se as orelhas. Cada par tinha preço. Às vezes, para mostrar, a gente trazia algumas mulheres e crianças. Tinha que matar todos. Se não, algum sobrevivente fazia vingança", completou.

Poucas etnias foram tão combatidas pelos bugreiros quanto os Xokleng, de Santa Catarina. Nesta quarta-feira (25/08), o povo poderá seu destino definido num dos julgamentos mais importantes da história recente do Supremo Tribunal Federal (STF), que definirá o futuro das demarcações de terras indígenas no Brasil.

Em 11 de junho, o relator do processo sobre os Xokleng no STF, ministro Edson Fachin, votou contra a tese do "marco temporal". O julgamento foi suspenso após um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes.

Agora, o processo voltou à pauta de julgamento do plenário, previsto para esta quarta-feira. Entretanto, é possível que novos pedidos de vista posterguem uma decisão.

A retomada do caso se torna ainda mais relevante porque avança na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei (PL) 490, que, entre outros pontos, estabelece 1988 como marco temporal para a demarcação de terras indígenas.

Se a corte derrubar a tese no julgamento sobre os Xokleng, é provável que os congressistas tenham de mudar o texto do PL sob o risco de terem a proposta invalidada pela corte.

O caso mobiliza as atenções de grupos ruralistas e terá repercussão para dezenas de outros povos no país.

Questão do 'marco temporal'

A corte vai avaliar se a Terra Indígena Ibirama La-Klãnõ — habitada pelos Xokleng e por outros dois povos, os Kaingang e os Guarani — deve incorporar ou não áreas pleiteadas pelo governo de Santa Catarina e pelos ocupantes de propriedades rurais.

Em jogo está a tese do chamado "marco temporal", princípio defendido por entidades ruralistas e segundo o qual só podem reivindicar terras indígenas as comunidades que as ocupavam na data da promulgação da Constituição: 5 de outubro de 1988.

O governo passou a encampar formalmente essa tese em 2017, quando Michel Temer era presidente, o que na prática paralisou as demarcações no país.

Em 2018, num outro julgamento sobre a demarcação de territórios quilombolas, o STF rejeitou o princípio do "marco temporal".

O princípio faz parte do léxico ruralista desde pelo menos 2009, quando o então ministro do STF Ayres Britto propôs sua adoção ao julgar um caso sobre a demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol.

Os indígenas, por outro lado, são contrários à aplicação do marco temporal, pois dizem que muitas comunidades foram expulsas de seus territórios originais antes de 1988.

É esse o argumento usado pelos Xokleng no julgamento no STF: eles afirmam que décadas de perseguições e matanças forçaram o grupo a sair do território que hoje tentam retomar.

"Não tínhamos fronteiras, andávamos por todo aquele espaço. Mas éramos tutelados, não tínhamos como responder por nós. Mal sabíamos falar português, imagine nos defender", diz à BBC News Brasil Ana Patté, jovem liderança Xokleng integrante da Associação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e assessora parlamentar da deputada estadual Isa Penna (PSOL-SP).

Patté afirma que o território em disputa era usado pelos Xokleng para a caça, pesca e coleta de frutos, especialmente o pinhão. A Terra Indígena Ibirama La-Klãnõ foi demarcada em 1996 e, em 2003, mais que triplicou de tamanho, passando de 15 mil para 37 mil hectares.

A área hoje em disputa integra a parte incorporada em 2003 e está parcialmente ocupada por plantações de fumo — atividade que, segundo Patté, fez o solo e os rios da região se contaminarem com agrotóxicos.

Ela diz que, se o STF julgar que o pleito da comunidade procede, a área em disputa será reflorestada, o que trará benefícios não só para os Xokleng mas para todos que dependem dos rios que cruzam aquelas terras.

Já o governo de Santa Catarina afirma que essa área era pública e foi vendida a proprietários rurais no fim do século 19.

Políticos ruralistas catarinenses apoiam a posição do governo estadual. Em 2008, os então deputados federais Valdir Colatto e João Matos, ambos do MDB, elaboraram um decreto legislativo anulando a ampliação da terra indígena.

Eles afirmaram que, na área englobada pela ampliação, havia 457 pequenas propriedades agrícolas, com média de 15 hectares cada.

"Nunca houve, e nem há, critérios seguros para se demarcar áreas indígenas, ficando a sociedade à mercê do entendimento pessoal do antropólogo que se encontra fazendo o trabalho num determinado momento", argumentaram os deputados ao justificar o decreto.

O Estado de Santa Catarina também disputa com os Xokleng 3.800 hectares onde há sobreposição entre a terra indígena e reservas biológicas estaduais.

Em 2019, o STF decidiu que o julgamento sobre a Terra Indígena Ibirama La-Klãnõ tem repercussão geral — ou seja, a decisão aplicada ali valerá para outros casos semelhantes.

Se a corte se opuser à tese do marco temporal, o governo federal em tese será obrigado a retomar os processos de demarcação que foram travados com base nesse princípio.

'Potencial de conflagração'

Essa possibilidade tira o sono de associações ruralistas. Em maio de 2020, um advogado da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA) disse no STF que a rejeição do princípio do marco temporal traria "um enorme potencial de conflagração do país e retorno a uma situação muito grave que se vivia no Brasil antes de 2009 (ano da decisão do STF sobre o caso Raposa Serra do Sol)".

Já uma decisão favorável ao estabelecimento de um marco temporal tende a dificultar novas demarcações.

Segundo a Funai (Fundação Nacional do Índio), há 245 processos de demarcação de terras ainda não concluídos.

Em muitos desses casos, os indígenas reclamam territórios de onde dizem ter sido expulsos antes de 1988.

Há ainda muitas demandas por demarcação que nem sequer foram analisadas pelo governo — o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), braço da Igreja Católica que atua em prol dos povos indígenas, conta 537 casos desse tipo.

Colonização europeia

Após perder dois terços de seus membros no século passado, a população Xokleng voltou a crescer. Hoje, a etnia soma cerca de 2,3 mil integrantes.

O julgamento no STF em questão não é a primeira ocasião em que um fato relacionado a esse povo redefine as relações do Estado brasileiro com os povos indígenas.

Em 1908, o etnógrafo tcheco Albert Vojtech Fric discursou em um congresso em Viena, na Áustria, sobre o impacto da imigração europeia nas populações indígenas do Sul do Brasil.

Segundo Fric, a "colonização se processava sobre os cadáveres de centenas de índios, mortos sem compaixão pelos bugreiros, atendendo os interesses de companhias de colonização, de comerciantes de terras e do governo".

Anos antes, Fric havia sido convidado por um grupo de políticos, humanistas e intelectuais de Santa Catarina para servir à Liga Patriótica para a Catequese dos Silvícolas.

Enquanto poderosos locais defendiam exterminar os indígenas, esse grupo propunha uma abordagem mais "light": cristianizá-los e incorporá-los à força de trabalho nacional.

Fric havia sido encarregado de liderar a "pacificação" dos Xokleng - termo usado na época para designar a aproximação com indígenas que mantinham relação conflituosa com a sociedade envolvente.

A presença dos Xokleng era vista como um entrave à colonização da região. Eram comuns relatos de furtos ou ataques de indígenas a trabalhadores que avançavam sobre seu território tradicional.

Mas Fric acabou deixando o Brasil antes de cumprir a missão.

Em Os Índios Xokleng - Memória Visual, o antropólogo Silvio Coelho dos Santos (1938-2008) diz que Fric foi retirado do posto provavelmente por causa de pressões de companhias de colonização alemãs que atuavam em Santa Catarina e não concordavam com sua abordagem.

O antropólogo afirma, porém, que o discurso de Fric em Viena teve grande repercussão na imprensa europeia e estimulou o governo brasileiro a agir para mostrar que se preocupava com os povos nativos.

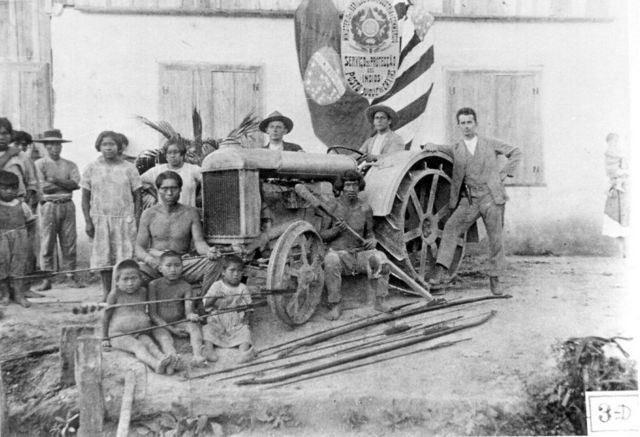

Em 1910, durante a presidência de Nilo Peçanha, foi criado o Serviço de Proteção ao Índio (SPI), precursor da atual Funai.

Inspirado por ideais positivistas, o órgão dizia ter como objetivo "civilizar" os indígenas e incorporá-los à sociedade brasileira — postura enterrada pela Constituição de 1988, que reconheceu aos indígenas o direito de manter seus costumes e modos de vida.

Mesmo após a criação do SPI, as expedições de bugreiros contra povos como os Xokleng continuaram a acontecer por décadas.

Em seu livro, Silvio Coelho dos Santos entrevista um bugreiro que diz ter participado de uma expedição para matar indígenas no governo Getúlio Vargas (1930-1945), ao menos 20 anos após a criação do órgão.

As missões para aniquilar povos nativos aconteciam enquanto, na Europa, Adolf Hitler punha em marcha seu plano de exterminar os judeus.

Ou enquanto artistas brasileiros passavam a valorizar a participação indígena na formação nacional, influenciados pela Semana de Arte Moderna de 1922.

Crianças assassinadas

A proximidade temporal dos ataques aos Xokleng ainda provoca dor na comunidade.

Em entrevista à BBC News Brasil por telefone, Brasílio Pripra, de 63 anos e uma das principais lideranças Xokleng, chora ao falar de um massacre ocorrido em 1904 contra seus antepassados.

"As crianças foram jogadas para cima e espetadas com punhal. Naquele dia, 244 indígenas foram covardemente mortos pelo Estado", afirma.

O episódio foi descrito no jornal já extinto Novidades, de Blumenau, citado em artigo do jurista Flamariom Santos Schieffelbein na revista eletrônica argentina Persona, em 2009.

"Os inimigos não pouparam vida nenhuma; depois de terem iniciado a sua obra com balas, a finalizaram com facas. Nem se comoveram com os gemidos e gritos das crianças que estavam agarradas ao corpo prostrado das mães. Foi tudo massacrado", relata o jornal.

Pripra diz ter crescido ouvindo histórias como essa.

"Eu choro, me emociono. Sou neto de pessoas que ajudaram a trazer a comunidade 'para fora', a fazer o contato (com não indígenas). É por isso que luto."

Texto original: BBC Brasil

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57656687

Governos do PT contribuíram para ascensão política das Forças Armadas

Os governos do PT, comandados pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rouseff (2011-2016), permitiram o aumento da militarização do Ministério da Defesa, representando uma "oportunidade perdida" de ampliar o controle civil sobre os militares

BBC Brasil

Essa é a conclusão de um levantamento feito pelos professores Juliano Cortinhas (Universidade de Brasília) e Marina Vitelli (Universidade Federal de São Paulo), recém-publicado em artigo na Revista Brasileira de Estudos e Defesa.

Na avaliação da dupla, a falta de uma política dos governos petistas para fortalecer a hierarquia civil sobre as Forças Armadas contribuiu para que os militares se sentissem à vontade para assumir maior protagonismo político nos últimos anos, em especial nos governos de Michel Temer (2016-2018) e do atual presidente, Jair Bolsonaro.

Embora o Ministério da Defesa tenha sido criada em 1999, com o objetivo de ampliar a subordinação das Forças Armadas ao poder civil mais de uma década após o fim da Ditadura Militar (1964-1985), levantamento do professores mostra que durante as gestões petistas houve aumento do número de servidores militares ocupando cargos na pasta, com predomínio nas funções de maior hierarquia.

"Ao longo dos anos do PT, o ministério foi militarizado, com a entrada de mais militares em termos percentuais do que civis. Com isso, os militares controlam todo o processo de construção da política de Defesa do Brasil, o que é inadequado", disse Cortinhas à BBC News Brasil.

A partir de dados do Sistema Eletrônico do Serviço de Informações do Cidadão (e-SIC), o artigo analisa a evolução do perfil dos servidores entre 2006 e 2016 (o ministério não disponibilizou dados de 2003 a 2005).

Os números revelam que houve um aumento de 60% nas posições do Ministério da Defesa (de 818 para 1309), mas o crescimento foi mais expressivo entre os cargos ocupados por militares.

"Waldir Pires (terceiro ministro da Defesa petista) assumiu (em 2006) um ministério com igualdade de cargos de civis e militares. Ao entregar a gestão, Aldo Rebelo (último ministro petista) deixou um órgão bastante dominado pelos militares, que possuíam 730 cargos exclusivos, enquanto o total de cargos que poderiam ser ocupados por civis era de apenas 530. O aumento no número de cargos civis foi de 42,1%, enquanto a elevação dos cargos militares foi de 77,5%", diz o artigo.

Os dados indicam ainda que fenômeno foi mais intenso durante a gestão de Celso Amorim, diplomata que comandou a pasta na maior parte do primeiro mandato de Dilma. Ele assumiu o ministério "com 51,1% de cargos militares (453) e 48,9% de cargos civis (434) e entregou a gestão para (Jaques) Wagner com 54% de cargos militares (664) e 46% de civis (565)".

Além do aumento de cargos exclusivos para oficias das Forças Armadas, o levantamento revela ainda que, ao longo das gestões petistas, militares da ativa e da reserva passaram a ocupar mais funções abertas aos civis. Com isso, o percentual de civis na composição do ministério, que era de 42,4% em 2006, caiu ano após ano, até chegar a apenas 35% uma década depois.

Os professores também dividiram os cargos do ministério em três categorias hierárquicas (posições de nível superior, intermediário e inferior) e constataram um predomínio dos militares no topo da gestão da pasta.

Entre 2006 e 2016, os oficiais sempre ocuparam mais de 65% dos cargos de nível superior ou intermediário - enquanto os cargos de nível inferior sempre tiveram predomínio civil (menos de 40% de militares).

Esse quadro, acreditam, reflete a falta de uma carreira civil estruturada dentro do ministério. A criação dessa carreira estava prevista na Estratégia Nacional de Defesa desde 2008, mas nunca saiu do papel.

Para os professores, o PT e a classe política em geral parecem ter subestimado o interesse dos militares em voltar ao poder no país, o que levou as gestões petistas a não priorizar o fortalecimento civil do Ministério da Defesa.

Isso, dizem, trouxe duas consequências negativas. De um lado, representa um risco para a democracia, na medida em que os militares se sentem mais à vontade para atuar politicamente. E, de outro, significa uma política de defesa menos eficiente, na medida em que a gestão das Forças Armadas acaba muitas vezes sequestrada pelos interesses corporativistas de cada uma delas (Exército, Aeronáutica e Marinha), em vez de ser conduzida por uma coordenação civil mais ampla.

Embora não tenha sido foco de análise do artigo, os professores citam ainda como outro aspecto da gestão petista que contribui para esse quadro o aumento do emprego de militares em atividades civis, como segurança pública, com as Operações de Garantia da Lei e da Ordem, ou em ações sociais, como distribuição de água no Nordeste (Operação Pipa).

"Os governos do PT simbolizam uma etapa da vida política brasileira no qual o Brasil já tinha passado vários anos de regime democrático e as Forças Armadas não tinham tanto poder sobre as autoridades civis. Então, era um momento mais propício para o sistema político impor a sua autoridade legal na política de defesa. Mas isso não aconteceu", afirma Marina Vitelli, ao argumentar que houve uma "oportunidade perdida" nos governos Lula e Dilma.

"Se a gente tivesse construído as instituições necessárias para o controle civil naquela época, em que isso era possível politicamente falando, hoje provavelmente não teríamos os absurdos que estamos acompanhando no nosso dia a dia: excesso de militares no governo, muitos benefícios e super salários. Tudo isso tem relação com o fato de que não foi feito o dever de casa em tempos de um governo mais progressista", também acredita Cortinhas.

O professor cita dados de outros países para ilustrar como o controle civil sobre as Forças Armadas é mais amplo em democracias consolidadas.

"França e Reino Unido têm Forças Armadas menores do que as nossas, são cerca de duzentos mil militares apenas, ou seja, quase metade do nosso contingente de 370 mil. Mas os ministérios da Defesa, tanto da França quanto do Reino Unido, têm mais de sessenta mil servidores civis, enquanto o nosso ministério da Defesa tem cerca de 1.500 servidores no total, sendo que dois terços são militares", compara.

"Então, são estruturas de sessenta mil servidores construindo as políticas de defesa, fazendo os processos orçamentários. Quem define quais equipamentos as Forças Armadas vão ter não são as Forças Armadas, é o ministério da Defesa, porque esses equipamentos são projetados e planejados a partir das necessidades do país e não das necessidades de uma das Forças Armadas", explica ainda.

'Ministros tinham pouca autoridade sobre os militares'

Além de investigar a distribuição dos servidores no órgão, o artigo também analisa os perfis dos sete ministros que comandaram a Defesa nos governos petistas - José Viegas Filho (diplomata), José Alencar (político), Francisco Waldir Pires (político), Nelson Jobim (político e jurista), Celso Amorim (diplomata), Jaques Wagner (político) e Aldo Rebelo (político).

Os professores reconhecem que o cargo tem natureza política e é legítimo que não seja ocupado por um técnico da área. Mas apontam que nenhum dos que comandou a pasta nos governos do PT tinha conhecimento aprofundado em Defesa, o que, avaliam, comprometia sua legitimidade perante os militares, assim como sua capacidade de gestão.

Hoje coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Segurança Internacional da UnB, Cortinhas acompanhou de dentro a política de Defesa no governo Dilma. Primeiro, atuou na Assessoria de Defesa da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República entre 2012 e 2013. E, depois, foi chefe de gabinete do Instituto Pandiá Calógeras, órgão de assessoramento estratégico do Ministério da Defesa, entre 2013 e 2016.

Diante da fraqueza da pasta, nota Cortinhas, o que se vê no país é uma grande autonomia de cada uma das três Forças (Exército, Marinha e Aeronáutica) e uma falta de coordenação da política de Defesa.

"São três burocracias e, por vezes, elas entram em conflitos orçamentários. E a tendência de alguém que não conheça profundamente a pasta, que não tem uma visão sobre o que são os militares e como eles devem agir no sistema político brasileiro, é ter dificuldade pra ser o árbitro dessas disputas. Então, temos um cenário muito ruim: um ministério fraco, com instituições fracas, e ministros com pouco conhecimento sobre o tema", nota ele.

"Então, o Exército por exemplo coloca na Política Nacional de Defesa que a prioridade é a (proteção da) Amazônia. E aí o seu principal, mais caro projeto estratégico, é um veículo blindado, o Guarani. Não faz sentido. O que o blindado tem de relação com a Amazônia? E a gente não tem um ministro da Defesa que pergunte isso de forma séria, a gente não tem no Congresso pessoas preparadas também pra fazer essa (questionamento)", acrescenta.

Apesar da crítica ao perfil dos ministros petistas, os professores reconhecem a importância de todos eles terem sido civis. Foi a partir do governo Michel Temer que a pasta passou a ser comandada por um militar, se afastando completamente do propósito inicial de executar o controle civil sobre as Forças Armadas.

Bolsonaro não só manteve a pasta sob controle de generais do Exército, como deu o comando de outros ministérios civis a militares. Até mesmo a Casa Civil, pasta que tem função de coordenar a gestão federal, foi por mais de um ano comandada pelo general Braga Netto, recentemente deslocado para chefiar a Defesa.

A estreita relação com as Forças Armadas tem gerado receio de que o presidente possa tentar algum movimento autoritário caso perca as eleições de 2022 — as pesquisas de intenção de voto apontam que hoje Lula lidera a corrida pelo Palácio do Planalto.

Bolsonaro tem indicado que pode não aceitar o resultado do pleito, por desconfiar da segurança da urna eletrônica, embora não exista qualquer prova de fraude envolvendo o sistema de votação atual.

"Na democracia, o ministro da Defesa representa o presidente na política de Defesa. Claro, vai ter um diálogo com as Forças Armadas, mas sempre com uma relação hierárquica, de cima pra baixo. E está acontecendo o contrário: quando você coloca o ministro da Defesa militar ele passa a ser o representante das Forças Armadas no governo. Isso é completamente fora da lógica", critica Marina Vitelli.

Para a professora, qualquer presidente que suceder Bolsonaro terá como enorme desafio lidar com Forças Armadas tão fortalecidas. Se Lula realmente vencer, sua expectativa é que o petista buscará uma negociação.

"No curto prazo, você precisa negociar, só que no médio e longo prazo é fundamental pra democracia impor essa subordinação militar às autoridades civis. Mas tenho minhas dúvidas em relação até que ponto os partidos políticos entendem a relevância de impor esse controle civil. Então, a gente não vê indícios de que a situação vai mudar radicalmente mesmo com uma vitória do PT", acredita.

Embora os governos do PT tenham sido marcados por aumento do orçamento das Forças Armadas e da presença militar no ministério da Defesa, a relação entre os dois lados terminou bastante estremecida, dado o inconformismo dos militares com a Comissão da Verdade, criada na administração Dilma para investigar os crimes da ditadura.

Celso Amorim questiona conclusão dos professores

Procurado pela BBC News Brasil, o ex-ministro Celso Amorim defendeu as gestões petistas da Defesa. Ele ressaltou que, em sua administração, buscou criar novas estruturas que fortalecessem o comando civil da pasta.

Foi o caso da Secretaria-Geral (SG), órgão ao qual ficaram submetidas as demais secretarias e que foi pensado para ser ocupado por um civil, servindo de contraponto ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. A partir da gestão de Aldo Rebelo, porém, a SG passou a ser comandada por militares.

Amorim citou também o Instituto Pandiá Calógeras, criado para assessoramento estratégico, com fortes laços com a academia, e integralmente ocupado por civis.

No artigo, os professores reconhecem esses avanços institucionais, mas consideram que seu impacto foi menos relevante diante do aumento da presença militar na pasta.

Sobre o fato de a carreira civil do ministério não ter saído do papel, Amorim disse que houve resistência no Ministério da Planejamento por questões orçamentárias.

O ex-ministro questionou as conclusões dos professores de que as gestões petistas contribuíram para o atual cenário de protagonismo dos militares no governo Bolsonaro.

"Dizer que os governos (do PT) não ampliaram o espaço dos civis e portanto os militares continuaram ocupando posições importantes na área da Defesa é uma conclusão. Agora, dizer que isso facilitou que eles passassem pra área civil, não tem absolutamente nada a ver. O Bolsonaro se cercou de militares porque são as únicas pessoas que ele conhece e nas quais ele acha que pode mandar", argumentou.

Quanto ao uso frequente das Forças Armadas em operações de Garantia da Lei e da Ordem, Amorim reconheceu que o tema "merecia uma certa revisão", mas ponderou que os pedidos para uso dos militares na segurança pública costumavam partir dos próprios governadores, inclusive em momentos de greves de policiais.

Fonte: BBC Brasil

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58265150

NE: mudança do clima acelera criação de deserto do tamanho da Inglaterra

O último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), divulgado em 9/8, reforça que o Brasil abriga uma das áreas do mundo onde a mudança do clima tem provocado efeitos mais drásticos: o Semiárido

João Fellet /BBC News Brasil em São Paulo

O relatório aponta que, por causa da mudança do clima, a região — que engloba boa parte do Nordeste e o norte de Minas Gerais — já tem enfrentado secas mais intensas e temperaturas mais altas que as habituais.

Essas condições, aliadas ao avanço do desmatamento na região, tendem a agravar a desertificação, que já engloba uma área equivalente à da Inglaterra (leia mais abaixo).

Criado na ONU e integrado por 195 países, entre os quais o Brasil, o IPCC é o principal órgão global responsável por organizar o conhecimento científico sobre as mudanças do clima.

O documento apresentado nesta segunda (AR6) é o sexto relatório de avaliação produzido desde a fundação do órgão, em 1988.

'Área seca mais densamente povoada'

"O Nordeste brasileiro é a área seca mais densamente povoada do mundo e é recorrentemente afetado por extremos climáticos", diz o relatório.

O IPCC afirma que essas condições devem se agravar: se na década de 2030 o mundo deve atingir um aumento de 1,5°C em sua temperatura média, em boa parte do Brasil os dias mais quentes do ano terão um aumento da temperatura até duas vezes maior.

Em várias partes do Semiárido, isso significa verões com temperaturas frequentemente ultrapassando os 40°C.

Hoje, segundo o IPCC, o mundo já teve um aumento de 1,1°C na temperatura média em relação aos padrões pré-industriais.

Para limitar o grau do aquecimento, é preciso que os países reduzam drasticamente as emissões de gases causadores do efeito estufa — como o gás carbônico, produzido pelo desmatamento e pela queima de combustíveis fósseis, e o metano, emitido pelo sistema digestivo de bovinos.

Morte da vida no solo

Para o meteorologista e cientista do solo Humberto Barbosa, professor da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), temperaturas extremas põem em xeque a sobrevivência no Semiárido de micro-organismos que vivem no solo e são cruciais para a existência das plantas.

Há dois anos, Barbosa diz ter encontrado temperaturas de até 48°C em solos degradados no interior de Alagoas.

"A vegetação não crescia mais ali, independentemente se chovesse 500 mm, 700 mm ou 800 mm. Não fazia mais diferença, pois toda a atividade biológica do solo não respondia mais", afirma.

Sem vida no solo, aquela região se tornou desértica, como tem ocorrido em várias outras partes do Semiárido.

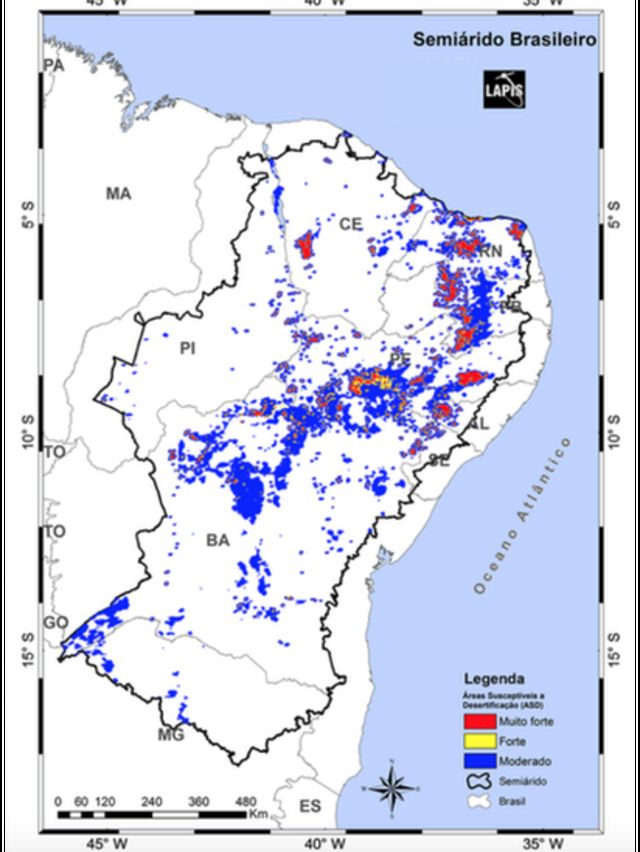

Na Ufal, Barbosa coordena o Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites (Lapis), que desde 2012 monitora a desertificação no Semiárido.

Em 2019, o laboratório revelou que 13% de toda a região estava em estágio avançado de desertificação. Essa área engloba cerca de 127 mil quilômetros quadrados.

"Na nossa região, naturalmente não haveria um deserto, só que a gente tem hoje um deserto", ele diz.

Barbosa explica: segundo a ciência, climas desérticos (ou áridos) são aqueles onde o índice de chuvas é inferior a 250 mm por ano. Nessas condições, a sobrevivência de plantas e animais é bastante difícil — daí o aspecto vazio de boa parte das paisagens desérticas.

Mas essas condições climáticas não se aplicam a nenhuma região do Brasil, nem mesmo o Semiárido, que continua a receber entre 300 mm e 800 mm de chuvas ao ano.

Ainda assim, a mudança do clima e o desmatamento criaram paisagens desérticas na região.

"O solo dessas regiões foi perdendo a atividade biológica, embora as chuvas continuem acima do que se espera para uma região desértica. Esse é o paradoxo", diz Barbosa.

Ele afirma que, nesse estágio, é praticamente impossível reverter o fenômeno. "O custo da recuperação de áreas desertificadas é alto, e no Brasil não temos capacidade econômica para fazer esse tipo de investimento."

Maior seca da história

Entre 2012 e 2017, o Semiárido enfrentou a maior seca desde que os níveis de chuva começaram a ser registrados, em 1850. Essa seca, que é atribuída às mudanças climáticas, ajudou a expandir as áreas desertificadas.

Barbosa diz que a pandemia dificultou a realização de viagens para medir o progresso da desertificação após 2019, mas tudo indica que o fenômeno segue avançando.

A área já desertificada equivale ao tamanho da Inglaterra, cerca de três vezes o tamanho do Estado do Rio de Janeiro, ou a 23 vezes a área do Distrito Federal. Essas terras não são todas contíguas e ocupam diferentes partes do Semiárido. Enfrentam, ainda, diferentes graus de desertificação, embora em todas o fenômeno seja considerado praticamente irreversível.

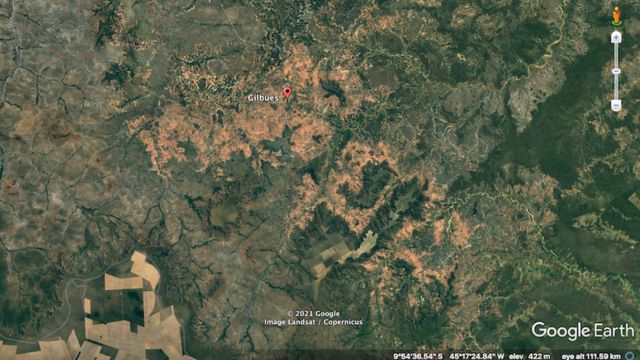

Alguns dos principais núcleos de desertificação ficam em Gilbués (PI), Irauçuba (CE), Cabrobó (PE) e no Seridó (RN).

Imagens de satélite mostram como os núcleos têm crescido nas últimas décadas, enquanto as áreas verdes que os circundam vão rareando.

No núcleo de Cabrobó, que ocupa uma vasta área nas duas margens do São Francisco, as poucas manchas verdes na paisagem se devem a lavouras irrigadas com a água do rio.

Os Estados mais impactados pela desertificação são Alagoas (com 32,8% de sua área total afetada pelo fenômeno), Paraíba (27,7%), Rio Grande do Norte (27,6%), Pernambuco (20,8%), Bahia (16,3%), Sergipe (14,8%), Ceará (5,3%), Minas Gerais (2%) e Piauí (1,8%).

Região mais impactada do Brasil

A desertificação no Semiárido brasileiro foi citada pelo IPCC em seu relatório anterior, de 2019, que teve o pesquisador Humberto Barbosa como coordenador de um capítulo sobre degradação ambiental.

O relatório apontou que 94% da região semiárida brasileira está sujeita à desertificação.

"A região semiárida é a mais impactada (pela mudança do clima) no Brasil, e é a região onde você tem os índices de desenvolvimento humano mais baixos do país", afirma Barbosa.

Com o agravamento das condições climáticas, diz ele, tende a se acelerar o êxodo de moradores rumo a outras partes do país.

Os preocupantes sinais que unem frio recorde no Brasil a enchentes e calor pelo mundo

O papel do desmatamento

Para os cientistas, está claro que a desertificação tem sido acentuada pelas mudanças climáticas e tende a aumentar se as alterações continuarem se intensificando.

Porém, a degradação dos solos do Semiárido também se deve a outra ação humana: o desmatamento na Caatinga, o ecossistema natural da região.

Segundo Humberto Barbosa, ainda não se sabe quanto da desertificação se deve ao desmatamento e quanto se deve às mudanças climáticas. "É muito difícil separar os dois processos."

Quarto maior bioma do Brasil, abarcando 11% do território nacional, a Caatinga já perdeu 53,5% de sua cobertura original, segundo o MapBiomas, plataforma que monitora o uso do solo no país.

O bioma vem sendo destruído desde os primeiros séculos da colonização do Brasil, quando grandes áreas de vegetação nativa passaram a ser derrubadas para dar lugar principalmente a pastagens para bovinos.

A pecuária, aliás, é apontada com uma das principais causas para a desertificação no Semiárido.

O pesquisador Humberto Barbosa explica que, muitas vezes, os bois são criados em áreas relativamente pequenas, compactando o solo ao pisoteá-lo repetidas vezes.

Com o tempo, nem mesmo o capim cresce mais ali, e a terra fica totalmente exposta à radiação do sol. A degradação se completa quando a chuva atinge a terra nua, levando embora os últimos nutrientes do solo.

Embora a destruição venha ocorrendo há séculos, mais de um quarto do desmatamento da Caatinga ocorreu após 1985, segundo o MapBiomas.

E neste ano, os índices de desmatamento deram um salto preocupante. Segundo o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), até 1° de agosto, houve na Caatinga 2.130 focos de queimadas— o maior número em nove anos e uma alta de 164% em relação ao mesmo período de 2020.

- Mudanças climáticas: cinco coisas que descobrimos com novo relatório do IPCC

- Por que a Caatinga vive explosão em número de queimadas

Os focos se concentram no oeste do bioma, onde a Caatinga se encontra com o Cerrado na região de fronteira agrícola conhecida como Matopiba (nome formado pelas iniciais dos Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia).

Como em outros biomas, o fogo é geralmente usado na Caatinga para "limpar" uma área antes do plantio. Mas as chamas acabam degradando o solo e limitam sua vida útil para a agricultura, estimulando a busca por novas áreas quando ele se esgota.

Falta de políticas públicas

Humberto Barbosa diz que, apesar da gravidade da situação enfrentada pelo Semiárido e da perspectiva de piora, não há qualquer plano governamental para mapear a desertificação e combatê-la.

A última iniciativa do governo federal nesse campo, afirma, foi o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (PAN), lançado em 2006, mas descontinuado.

Tampouco há um sistema nacional para monitorar o desmatamento na Caatinga e orientar ações de fiscalização e controle — diferentemente do que ocorre na Amazônia, que conta com os sistemas Prodes e o Deter, baseados em imagens de satélite.

E o futuro?

Segundo o relatório do IPCC, sem ações contundentes para conter a mudança do clima, a Caatinga e outras regiões semiáridas do mundo "vão muito provavelmente enfrentar um aquecimento em todos os cenários futuros e vão provavelmente enfrentar um aumento na duração, magnitude e frequência das ondas de calor".

"De forma geral, as secas se ampliaram em muitas regiões áridas e semiáridas nas últimas décadas e devem se intensificar no futuro", diz o texto.

Os maiores prejudicados pelas mudanças serão as populações locais: segundo o IPCC, elas tendem a enfrentar oscilações na quantidade e regularidade de água, o que impactará gravemente sua "segurança alimentar e prosperidade econômica".

Fonte: BBC Brasil

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58154146

Mata Atlântica mudará mais até 2050 do que nos últimos 21 mil anos

A Mata Atlântica brasileira é um dos lugares com maior diversidade biológica do planeta. Aproximadamente uma em cada 50 espécies de plantas e animais terrestres vertebrados vive lá — e em nenhum outro lugar

Oliver Wilson / The Conversation / BBC Brasil

Estendendo-se por 3.000 km ao longo de grande parte da costa brasileira e pelo interior até a Argentina e o Paraguai, sua incrível diversidade vem de um mosaico de diferentes ecossistemas, incluindo pastagens naturais, florestas tropicais, florestas antigas adaptadas ao frio do inverno, "florestas nubladas" montanhosas e enevoadas, e muito mais.

Mas sua surpreendente biodiversidade está correndo um sério risco: o bioma foi destruído por vários séculos de desmatamento e mudanças de habitat.

Agora, as perturbações que estamos causando nos sistemas climáticos da Terra ameaçam, nas próximas décadas, causar mais rupturas aos ecossistemas da Mata Atlântica do que qualquer mudança natural em muitos milhares de anos.

Já restam apenas fragmentos de Mata Atlântica. Somente um quarto da área florestal remanescente está a mais de 250 metros de um terreno descampado — isso é uma caminhada de três minutos, pelo asfalto.

Mais de 80% de sua vegetação natural foi destruída desde que os europeus chegaram ao Brasil, e alguns ecossistemas da Mata Atlântica têm 50% de chance de entrar em colapso nos próximos 50 anos.

O aquecimento global acrescenta outra ameaça.

O clima da Terra sempre mudou, mas as rupturas neste século provavelmente serão maiores e acontecerão mais rápido do que qualquer coisa que a humanidade já testemunhou.

Temperaturas mais altas e precipitações mais variáveis serão um desafio particular no sul da Mata Atlântica, onde os ecossistemas compreendem um delicado equilíbrio de espécies — algumas dos trópicos quentes, outras adaptadas a invernos gelados, mas quase todas dependentes de umidade constante.

Estudar o passado para prever o futuro

Como as mudanças climáticas do século 21 vão afetar o sul da Mata Atlântica?

Tenho trabalhado com colegas no Reino Unido, Suécia e Brasil para descobrir, e colocar o próximo meio século de mudanças num contexto de 21 mil anos.

Olhar para o passado pode parecer uma escolha surpreendente, mas fornece os melhores — talvez os únicos — dados concretos que temos sobre como os seres vivos reagem a grandes mudanças climáticas.

Nos últimos 21 mil anos, as peculiaridades na órbita da Terra levaram nosso planeta do pico da última Era do Gelo ao período de calor do Holoceno.

Se pudermos encontrar ecos das condições futuras em milênios passados e desvendar como as espécies e os ecossistemas responderam a eles, podemos melhorar nossas previsões sobre o que o futuro nos reserva.

Para fazer isso, nosso estudo reuniu reconstruções e projeções de climas passados e futuros, dados sobre 30 espécies-chave de florestas e pastagens e várias dezenas de locais onde mudanças anteriores no clima e na vegetação foram registradas (como pólen fossilizado enterrado em camadas de lama do pântano).

O que descobrimos é profundamente preocupante.

Como era de se esperar, nossos dados mostraram que o sul do Brasil tem esquentado gradualmente desde a última Era do Gelo.

Quase toda a região tinha um tipo de clima semelhante às áreas montanhosas de hoje há 21 mil anos — temperado com verões quentes —, mas essa zona climática diminuiu com o tempo, e as planícies passaram a ter um tipo de clima mais quente.

Enquanto isso, uma zona de clima de floresta tropical permaneceu restrita à costa norte da região, avançando e recuando ao longo dos anos.

Mas, sem o controle das emissões de carbono, cada tipo de clima mudará mais nos próximos 50 anos do que em qualquer um dos períodos nos últimos 3 mil anos que analisamos.

O aumento das temperaturas globais vai fazer com que o tipo de clima mais quente das planícies se expanda ainda mais e mais rápido do que se expandiu em milênios.

A vasta expansão do clima de floresta tropical pode fazer com que ele surja em áreas que não existia desde antes da última Era do Gelo.

E, expulsas das áreas que ocuparam desde o início do nosso estudo, as condições mais frias das montanhas vão encolher para sua menor extensão em mais de 21 mil anos.

Mas o que essas mudanças drásticas no clima significarão para a Mata Atlântica em si?

Uma coisa é certa, não vai ser simples. Espécies e ecossistemas mudam de maneira confusa ao longo do tempo.

Surpresas ecológicas são comuns, especialmente quando o clima é muito diferente do atual — as espécies podem prosperar inesperadamente em condições que atualmente evitam, ou podem formar grupos diferentes de todos os que conhecemos hoje.

Nosso estudo encontrou várias evidências de mudanças na composição dos ecossistemas do sul da Mata Atlântica ao longo do tempo, assim como dois períodos com grandes extensões de comunidades vegetais curiosas e inesperadas. Eles ocorrem nos momentos de maior mudança climática.

O primeiro aconteceu há cerca de 12 mil anos, quando o mundo saiu do último período glacial e entrou no Holoceno, mais quente. O segundo pode acontecer durante a minha vida.

Na década de 2070, as terras ao norte e ao leste de nossa região de estudo podem perder espécies adaptadas ao frio que abrigou por 21 mil anos ou mais — como a antiga e icônica Araucária, um fóssil vivo —, a serem substituídas por árvores tropicais mais tolerantes ao calor em um arranjo que é raro no presente.

Nossos modelos sugerem que mais de 100.000 km² do sul da Mata Atlântica passariam por mudanças em sua composição de espécies, impulsionadas pelo clima, no século 21 de altas emissões do que em qualquer outro momento nos últimos 21 mil anos.

Preocupantemente, encontramos indícios de que essas mudanças já podem estar em andamento, com as comunidades vegetais adaptadas ao calor começando a empurrar suas vizinhas adaptadas ao frio morro acima.

Nosso estudo fornece uma maneira útil de compreender a Mata Atlântica brasileira — o que aconteceu com ela antes, assim como o que pode acontecer a seguir.

Mas nossos resultados também revelam as limitações de nos basear em cenários passados — mesmo ao longo de dezenas de milhares de anos — para compreender os efeitos do nosso futuro climático radicalmente alterado pelo homem.

Apesar dos séculos de devastação causada pelo desmatamento, parece que o teste mais difícil para o sul da Mata Atlântica ainda está por vir.

* Oliver Wilson é aluno de doutorado em ciências ambientais na Universidade de Reading, no Reino Unido.

Este artigo foi publicado originalmente no site de textos acadêmicos The Conversation e republicado aqui sob uma licença Creative Commons. Leia aqui a versão original (em inglês).

Fonte: BBC Brasil

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58059276

Bolsonaro tem mais chance que Trump de pôr eleição em xeque

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) parece seguir a cartilha de Donald Trump ao mobilizar esforços para desacreditar o sistema eleitoral, mas, na visão do professor de Relações Internacionais Benjamin Teitelbaum, o brasileiro tem mais chances de sucesso do que o ex-presidente americano

Nathalia Passarinho / BBC News Brasil

Professor da Universidade de Colorado, nos Estados Unidos, Teitelbaum é autor do livro Guerra pela Eternidade (Unicamp, 2020), sobre a corrente de pensamento que inspirou Steve Bannon, ex-conselheiro de Trump, e Olavo de Carvalho, o guru do bolsonarismo radicado no Estado americano da Virgínia.

STF autoriza investigação contra Bolsonaro no inquérito das fake news - o que acontece agora

Em entrevista à BBC News Brasil, Teitelbaum disse considerar Bolsonaro uma ameaça mais concreta à democracia que Trump. Para ele, o presidente brasileiro parece ter uma estratégia mais elaborada, semeando um ano antes da eleição a ideia de que as urnas eletrônicas poderiam ser fraudadas.

Quando Trump se viu diante da iminente derrota na eleição de 2019, ele começou a fazer, sem provas, acusações de fraudes e erros na contagem dos votos. O sistema de votação americano é em papel. Em 2018, Bolsonaro já lançava dúvidas sobre a segurança do sistema brasileiro, que é eletrônico. Mas, neste ano, reforçou os ataques às urnas eletrônicas, incentivando protestos e sugerindo que, se o sistema não for mudado, pode não haver eleição no ano que vem.

"Acho que os dois (Bolsonaro e Trump) tinham o objetivo de criar oportunidades de manobra diante de um eventual resultado eleitoral desfavorável. Mas, no caso de Trump, sinto que ele estava improvisando, não tinha um plano claro", disse. "No caso de Bolsonaro, há uma tentativa mais séria e sincera de gerar um clima de desconfiança na população. O que ele está fazendo não é tentar encontrar uma abertura legal para rejeitar um resultado eleitoral, mas sim criar um ambiente político, uma abertura política.

Especialista na extrema-direita e estudioso de movimentos populistas e nacionalistas contemporâneos, Teitelbaum avalia que a ideia de Bolsonaro é preparar terreno e fomentar apoio popular para, em 2022, colocar em xeque o resultado da eleição se for derrotado.

"Acho que ninguém gosta de dizer que está dando um golpe, ainda mais alguém que já está no poder. Mas sim. Trata-se de uma forma de criar oportunidades políticas para rejeitar o resultado de uma votação", disse à BBC News Brasil.

Segundo o professor americano, três características tornam o Brasil mais suscetível que os Estados Unidos à estratégia usada por Trump e por Bolsonaro de espalhar, sem provas, a ideia de fraudes nas eleições: o fato de ser uma democracia mais recente; a postura ambígua das Forças Armadas; e a existência de "ambiente" para que autoridades e apoiadores do presidente defendam abertamente regimes e ideias antidemocráticas, como o fechamento do Supremo.

Como análises matemáticas afastam hipótese de fraude nas urnas, ao contrário do que diz Bolsonaro

"Os Estados Unidos não têm essa história recente de mobilização dos militares na política doméstica. Esse passado recente de ditadura militar pode produzir mais tensão no caso brasileiro. A resposta pode ser maior vigilância por parte dos brasileiros ou, pelo contrário, maior receptividade a uma intervenção militar", disse Teitelbaum.

A BBC News Brasil entrou em contato com a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto para comentar as declarações de Teitelbaum, que não respondeu até a publicação desta reportagem.

Leia a seguir os principais trechos da entrevista.

BBC News Brasil - Que semelhanças ou diferenças existem entre a contestação de Trump ao resultado da eleição presidencial dos Estados Unidos e os ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral do Brasil?

Benjamin Teitelbaum - À primeira vista, parece ser uma situação análoga, em que você tem um líder estruturando o palco, plantando a semente da dúvida sobre uma eleição que parece cada vez mais desfavorável para ele, se levarmos em consideração as pesquisas de opinião. Trump certamente estava na mesma situação. No entanto, o que mais me chama a atenção são as diferenças entre as duas situações. No caso do Brasil, estamos lidando com uma democracia mais jovem e, ao mesmo tempo, com um processo eleitoral que é melhor que o dos Estados Unidos. Você tem mais pessoas votando e você conta os votos muito mais rapidamente. Então, há marcadores democráticos que apontam o Brasil como um caso menos problemático quanto ao risco de fraude eleitoral.

Então, temos uma democracia mais jovem, um robusto padrão de participação democrática e temos um líder que tem falado sobre golpes e tomada de poder por militares há muito tempo e que transformou em hábito celebrar a ditadura militar e lançar dúvidas ao processo eleitoral. Donald Trump, quando ele começou a semear dúvidas sobre o processo democrático, não era como se isso fosse uma parte da sua persona por décadas, como foi para Bolsonaro. Então, há uma diferença na aura de seriedade e intencionalidade no caso de Bolsonaro, que não se tinha com Trump.

BBC News Brasil - O objetivo final de Trump e Bolsonaro era o mesmo em lançar dúvidas sobre o processo eleitoral?

Teitelbaum - Acho que os dois tinham o objetivo de criar oportunidades de manobra diante de um eventual resultado eleitoral desfavorável. Essa é uma forma gentil de dizer que eles estavam criando espaço para rejeitar o resultado eleitoral. Mas eu sinto que, no caso de Trump, ele estava improvisando. Não me parece que ele tivesse um plano ou visão claros de como as coisas ficariam se ele tivesse conseguido ampla desconfiança no resultado eleitoral. Ele conseguiu em parte isso na invasão do Capitólio, em 6 de janeiro. Mas, por mais dramático que tenha sido esse episódio, ele foi um caminho sem volta para Trump. Ele não tinha plano, ele não tinha uma estratégia legal para fazer isso (se manter no poder).

No caso de Bolsonaro, os anos de elogios dele ao golpe militar e o fato de a democracia brasileira ser relativamente jovem dão um significado diferente para a estratégia de semear dúvidas sobre o processo eleitoral. Há uma seriedade maior nisso. Me parece que é algo mais pensado da parte de Bolsonaro. E é mais plausível pensar que um líder brasileiro encontre uma maneira de, numa democracia relativamente jovem, rejeitar o resultado eleitoral.

'Semipresidencialismo só agravaria crise política no Brasil', diz constitucionalista português

BBC News Brasil - Então, na sua avaliação, seria plausível pensar que Bolsonaro está preparando terreno para se opor ao resultado eleitoral ano que vem, promovendo algum tipo de golpe? Ou esse seria um termo forte demais?

Teitelbaum - Ele está tornando isso mais provável. Acho que ninguém gosta de dizer que está cometendo um golpe, ainda mais alguém que já está no poder. Por isso que o termo parece estranho. Mas sim. Trata-se de uma forma de criar oportunidades políticas para rejeitar o resultado de uma votação.

BBC News Brasil - Falta mais de um ano para a eleição presidencial no Brasil. Quais os possíveis motivos para iniciar com antecedência essa mobilização contra o processo eleitoral eletrônico?

Teitelbaum - Isso mostra que, no caso de Bolsonaro, há uma tentativa mais séria e sincera de gerar um clima de desconfiança na população. O que ele está fazendo não é tentar encontrar uma abertura legal para rejeitar um resultado eleitoral negativo, mas sim criar um ambiente político, uma abertura política.

Se você tem uma porção grande da população que não ratifica a legitimidade de um processo democrático, isso é um problema. Você pode alcançar um ponto em que não importa que eles estejam errados. Democracia exige confiança por parte da população. Se 40% da população rejeitar a legitimidade de um governo ou de uma eleição, isso cria oportunidades para o perdedor da eleição manobrar e recobrar o poder. Não sei exatamente como ele faria isso, mas trata-se de uma forma de criar oportunidades políticas.

BBC News Brasil - Com relação aos eleitores americanos e brasileiros, há diferenças no clima ou no discurso dos apoiadores de Bolsonaro que tornariam mais provável um desfecho favorável ao presidente brasileiro que o obtido por Trump?

Teitelbaum - Uma coisa interessante nos Estados Unidos é que, mesmo quando a eleição estava sendo contestada, os próprios adeptos dessa ideia diziam que estavam fazendo isso para garantir a democracia, o voto justo. Não queriam dispensar a democracia. No caso de Bolsonaro, ele não defende o valor democracia ao criticar o modelo atual de democracia moderna. Ele diz, 'queremos uma votação híbrida, com voto em papel e eletrônico'. Esse não é o problema em si.

Mas temos outras declarações dele defendendo outras formas de governo ou o regime militar. E isso mostra que, além de não estar comprometido com a democracia liberal, ele não se sente pressionado a se apresentar como a verdadeira versão da democracia liberal, mas como uma alternativa à democracia liberal.

BBC News Brasil - Mas nos Estados Unidos, não havia por parte de adeptos de Trump e do próprio presidente rejeição a valores democráticos?

Teitelbaum - Com certeza havia algum tolo que dizia que houve fraude na eleição e que os militares deveriam atuar para corrigir isso. E Trump pode até ter flertado com a ideia, mas essa não era, de maneira alguma, parte representativa da conversa. O discurso prevalente era: 'Achamos que essa votação foi incorreta e queremos uma nova votação'. Eles se vendiam como pessoas lutando pela integridade e legitimidade da democracia. Se queremos dar a eles o benefício da dúvida, pelo menos, eles se sentiam pressionados a se afirmar como defensores da democracia.

BBC News Brasil - Isso quer dizer que a democracia brasileira está mais sob ameaça com as atitudes do presidente Bolsonaro que a democracia americana esteve sob Trump, quando houve contestação das eleições?

Teitelbaum - Sim. Isso tem a ver com consenso. Olavo de Carvalho mesmo escreveu que democracia é sobre administrar discordâncias, é sobre ter uma série de consentimentos de base. Quando essa fundação começa a ruir, o fato de não vermos isso acontecer nos Estados Unidos… O fato de não vermos ruir um comprometimento ideológico com a democracia ou uma democracia republicana cair, isso era tranquilizador. Mas esse não é o caso no Brasil.

O legado e comprometimento com a democracia é mais recente no Brasil e menos sedimentado. Falamos de hegemonia quando uma ideia é entendida como senso comum, como estando para além de preferências políticas. Em muitas democracias modernas, a democracia goza dessa hegemonia, não questionamos a validade dela, mesmo se odiamos o governo atual. Se isso começa a se tornar condicional, se dizemos que gostamos da democracia apenas nessa ou naquela circunstância, entramos em terreno diferente.

Ciro Nogueira é confirmado ministro: saiba quem é ex-lulista que se junta ao governo Bolsonaro

BBC News Brasil - De que maneiras Trump pode ter influenciado ou inspirado Bolsonaro, mesmo não tendo sido bem-sucedido em contestar a eleição americana?

Teitelbaum - Uma conclusão pode ser a de que Trump não pressionou o suficiente, não se preparou o suficiente ou não preparou terreno a tempo para que a contestação da eleição fosse bem-sucedida. Portanto, eu preciso começar agora (a semear dúvidas sobre o sistema eleitoral) e pressionar mais fortemente.

BBC News Brasil - Que diferenças há na resposta das Forças Armadas americanas e do Brasil às ambições de Trump e de Bolsonaro?

Teitelbaum - Os Estados Unidos não têm essa história recente de intervenção e participação dos militares na política doméstica. A conclusão não é que os Estados Unidos sejam imunes a isso. Talvez sejamos menos vigilantes. Mas, pelo menos, isso não está em pauta, não há conversas sobre possibilidades de intervenção militar na política. Pelo menos, não num nível nacional. Portanto, essa história recente de ditadura militar pode produzir mais tensão no caso brasileiro. A resposta pode ser maior vigilância por parte dos brasileiros e instituições ou, pelo contrário, maior receptividade a uma intervenção militar.

BBC News Brasil - Quais os possíveis resultados dessa estratégia de Bolsonaro?

Teitelbaum - Vamos supor que Lula vença. Se uma fatia considerável da população não aceitar o resultado, não acreditar que ele foi legítimo, eu não sei o que isso significa hoje. Podemos olhar para o passado. Em outras democracias jovens, isso gerou conflito militar, insurgência civil, movimentos separatistas… Mas pode também gerar um cenário completamente novo. Não é possível prever o que acontecerá se uma fatia considerável da população decidir que democracia não funciona para eles, e acho que esse vai ser o resultado (no Brasil).

BBC News Brasil - A candidatura de Lula e a polarização entre o petista e Bolsonaro alimentam essa estratégia do presidente?

Teitelbaum - Sim, essa é minha opinião. De certa maneira, com relação a esse aspecto especificamente, você pode comparar Lula a Hillary Clinton. Você tem uma reação negativa de parte da sociedade. Há a pessoa perfeita para simbolizar tudo o que essa parcela da população odeia num governo. Lula cumpre bem esse papel. Há atualmente um movimento anti-establishment (antissistema). E Trump e Bolsonaro tiveram sorte de concorrerem contra pessoas que personificavam o establishment, o sistema. Não tenho certeza se Trump teria ganhado de Bernie Sanders quando se elegeu em 2016, porque Sanders não servia tão bem ao papel de personificar o sistema, um sistema visto como corrupto. Lula é muito popular e parece capaz de vencer Bolsonaro. Mas os ingredientes estão lá para que Bolsonaro use Lula como essa figura.

Fonte: BBC Brasil

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-58079438

Luiz Gama: Textos inéditos mostram como abolicionista denunciava violência policial

Um caso bárbaro de violência chocou o advogado abolicionista Luiz Gama em 1880. Quatro jovens negros e escravizados se apresentaram à delegacia de uma vila da cidade fluminense de Paraíba do Sul, que hoje se chama Três Rios, na divisa com Minas Gerais. Ao delegado, eles confessaram ter matado o filho do seu senhor — um homem rico e dono de muitos cativos

Leandro Machado / BBC News Brasil

Matar o senhor e voluntariamente confessar o crime era comum à época. Muitos negros preferiam a prisão à escravidão, que vivia seu período final e só seria abolida pela Lei Áurea oito anos depois, em 13 de maio de 1888. Mas a punição da Justiça aos quatro jovens foi diferente neste caso.

Segundo Luiz Gama, as autoridades policiais, ao saberem do assassinato, chamaram a população da cidade à delegacia. Compareceram 300 pessoas armadas e sedentas de vingança pelo assassinato de um membro importante da sociedade. A polícia então abriu as portas da delegacia.

Leia também: A desconhecida ação judicial com que advogado negro libertou 217 escravizados no século 19

Em um texto publicado em um jornal da época, Gama narra as cenas de barbárie que se seguiram. Ironicamente, ele pede aplausos aos linchadores, a quem chama "patriotas armados":

" (...) E, aí, a virtude exaspera-se, a piedade contrai-se, a liberdade confrange-se, a indignação referve, o patriotismo arma-se, trezentos concidadãos congregam-se, ajustam-se, marcham direitos ao cárcere e aí (oh! é preciso que o mundo inteiro aplauda), à faca, a pau, à enxada, a machado, matam valentemente a quatro homens; menos ainda, a quatro negros; ou, ainda menos, a quatro escravos manietados em uma prisão!"

Esse texto, um dos mais conhecidos do abolicionista, faz parte das Obras Completas de Luiz Gama que serão lançadas nos próximos dias pela editora Hedra, um acontecimento importante para os estudos do abolicionismo, da escravidão e do pensamento do advogado. Serão dez volumes com 750 textos, mais de 600 deles inéditos, segundo a editora. O material, que também contém teses jurídicas, nunca tinha vindo a público depois de publicados em jornais da época ou processos judiciais.

Os textos foram garimpados pelo historiador Bruno Rodrigues de Lima, doutorando em História do Direito na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, e pesquisador do Instituto Max Planck. Lima estuda a vida e a obra de Luiz Gama há mais de uma década e descobriu a maioria dos artigos em arquivos públicos espalhados por São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

A obra vem à luz em um momento de crescente interesse por Luiz Gama, um ex-escravo que se tornou tipógrafo, jornalista, dono de jornal, poeta, escrivão de polícia, abolicionista e advogado autodidata que, usando apenas a lei, libertou centenas de pessoas da escravidão no século 19.

Nos últimos anos, uma série de publicações tem resgatado seu legado, como o livro Lições de resistência: artigos de Luiz Gama na imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro (Edições Sesc), lançado no ano passado e organizado pela pesquisadora Lígia Fonseca Ferreira.

Na quinta-feira (5/8), estreia o filme Doutor Gama, baseado na vida do abolicionista e dirigido pelo cineasta Jeferson De. O ator César Mello interpreta o advogado no longa.

Crônica policial

Parte dos textos inéditos revelados agora reforçam uma característica de Gama pouco conhecida do grande público: além de advogado que lutava contra a escravidão nos tribunais, ele foi um dos primeiros jornalistas que se dedicaram a denunciar nos jornais a violência sofrida pela população negra do país, principalmente no Estado de São Paulo.

Leia também: O herói da 2ª Guerra Mundial que ficou sem condecoração por ser negro

"Gama era uma espécie de cronista da violência e da cidade", explica Bruno Lima, que escreveu milhares de notas explicativas sobre os textos no calhamaço de 5 mil páginas das Obras Completas do advogado. "Como ele viajava bastante para atuar nos tribunais, ficava sabendo de casos que aconteciam em muitas comarcas de São Paulo. Ele usava os jornais para fazer essas denúncias, que, em alguns casos, até viraram processos em que ele mesmo atuava."

Muito antes do jornalismo policial ter importância na imprensa brasileira, Gama escreveu sobre casos de violência policial, espancamentos, invasão de domicílio e assassinatos. "Ele sempre teve como mote a denúncia da violência da escravidão, mas também a violência racista sofrida pela comunidade negra que já era livre", diz Lima.

Segundo o historiador, o caso dos quatro jovens espancados até a morte não é importante apenas como registro histórico, mas também para entender o pensamento de Gama em relação à escravidão.

Há uma frase atribuída ao ativista, embora ele nunca tenha escrito exatamente dessa forma: "O escravo que mata o senhor, seja em que circunstância for, mata, sempre, em legítima defesa".

"Esse conceito aparece muitas vezes na obra de Gama. Ele acreditava que, como a escravidão era uma violência contra o direito natural e inalienável do homem, o escravizado não só podia matar o seu senhor, como tinha razão moral de fazê-lo. Para Gama, os criminosos não eram os quatro jovens, mas o senhor que os escravizava. Então, quando mataram o senhor, eles praticaram um direito natural à legítima defesa contra essa primeira violência. Para Gama, eles eram as vítimas", explica Lima.

No texto, o jornalista diz invejar os "quatro Spartacus" envolvidos no assassinato do fidalgo. Spartacus, escravo que liderou uma revolta contra o Império Romano, é um personagem importante na trajetória do Gama, que assinou vários de seus artigos com esse nome. Ele também escreveu sob o codinome de John Brown, em referência a um abolicionista americano que liderou uma revolta armada contra a escravidão, no século 19.

Segundo Lima, a escolha dos heterônimos não foi aleatória: era uma característica do projeto abolicionista e literário de Gama. "Ele se colocava nessa posição, não apenas de um advogado que trabalhava com as leis, mas de um escritor que radicalizava os conceitos e a prática. Uma pessoa que enxergava a resistência radical à escravidão como uma saída", diz.

Leia também: História apagou o quanto os africanos escravizados enriqueceram o Brasil, diz Laurentino Gomes

Para Marcelo Ferraro, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (USP), Gama foi nos últimos anos celebrado por movimentos conservadores em contraponto a nomes do movimento negro ligados a uma resistência guerreira, como Zumbi dos Palmares. Isso porque Gama ainda é visto como um ativista "moderado".

"Mas essa é uma visão equivocada da trajetória dele. Gama tinha um pensamento radical, de enfrentamento da escravidão com uso da reação como legítima defesa. Esse texto sobre o linchamento dos jovens deixa explícita essa ideia", explica.

Segundo Ferraro, o linchamento dos "quatro Spartacus" era uma "violência nova" no Brasil do século 19: esse tipo de crime era mais comum nos Estados Unidos.

"Nessa época, em 1880, esse tipo de violência já era contestada e criticada entre as classes mais esclarecidas, que já se colocavam contra a escravidão em alguns jornais que não pertenciam às elites escravocratas. José do Patrocínio também fazia denúncias parecidas nos jornais do Rio. Era para esse público que Gama e outros abolicionistas escreviam", diz Ferraro, que pesquisa violência e escravidão no Brasil e nos Estados Unidos.

'Não é permitido ao negro divertir-se'

Um dos textos inéditos de Luiz Gama, revelado agora pelo historiador Bruno Rodrigues de Lima, conta outra história de abuso policial contra a população negra de São Paulo.

Em uma curta crônica no jornal Gazeta do Povo em junho de 1881, Gama relatou que um moçambicano livre chamado Joaquim Antonio tinha sido autorizado pela polícia a dar uma festa em casa. Na época, pessoas negras precisavam informar e até pagar às autoridades pelo direito de realizar alguma comemoração.

"O africano livre Joaquim Antonio, morador ao marco da Meia Légua, obteve do digno sr. capitão Almeida Cabral, subdelegado do distrito, licença para dar um divertimento. Já não é pouco: neste país clássico da liberdade não é permitido ao negro divertir-se, em sua casa, sem licença da polícia!", escreveu Gama, sempre com um toque irônico ao falar do Brasil.

O texto não diz exatamente onde ocorria a festa. Mas, segundo Lima, provavelmente foi no Brás, Zona Leste de São Paulo, bairro à época de periferia e ocupado principalmente por trabalhadores negros livres. "Os marcos de meia légua demarcavam a distância de 3,3 km de cada ponto cardeal com a praça da Sé. Gama e sua família viviam nessa região. Provavelmente, ele soube do caso porque era vizinho do africano", diz o historiador.

O jornalista continua a crônica: o moçambicano Joaquim Antonio festejava com os amigos dentro de casa quando escutou um chamado da polícia do lado de fora, pedindo para que ele interrompesse o encontro.

Leia também: Madame Satã, o transformista herói para a contracultura e vilão para bolsonaristas

"Joaquim Antonio fechou a sua porta e continuou a divertir-se, com outros seus amigos negros. A patrulha arrombou a porta, penetrou na casa (era meia noite!), saqueou-a, mediante rigorosa busca, prendeu o africano livre, que reclamara contra o ato e, em seguida, arrombou mais duas casas de africanos, sem fundamento nem razão!", relatou Gama.

Ele finaliza a crônica com um alerta às autoridades: "A pessoa que isto escreve está de tudo bem informada; e já instruiu aos pretos que, em análogas circunstâncias, repilam a agressão a ferro e à bala. O exmo. sr. dr. chefe de polícia tem meios de impedir desaforos desta ordem. Sabemos, pelo seu nobre caráter, que é incapaz de autorizar tropelias tais".

Para Lima, a crônica tinha também um caráter de "petição jurídica", porque Gama endereçou o texto ao chefe de polícia de São Paulo, além de citar o capitão responsável pelo caso e o nome da vítima da agressão.

"Há uma estrutura de petição de direito. Gama ainda avisa que, como advogado, instruiu as vítimas a atirar nos policiais caso ocorresse uma nova invasão ilegal. Isso é o abolicionismo negro radical, fincado na defesa armada", explica o historiador.

Crimes atuais

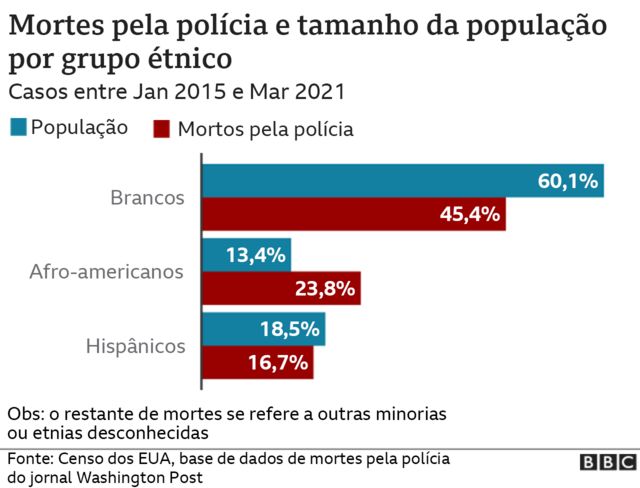

Os textos de Gama sobre crimes e abusos no século 19 apontam para um problema que ainda hoje assombra a sociedade brasileira: a violência policial. No ano passado, por exemplo, 6.416 pessoas foram mortas pelas forças de segurança no país, segundo relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Público. É um recorde histórico.

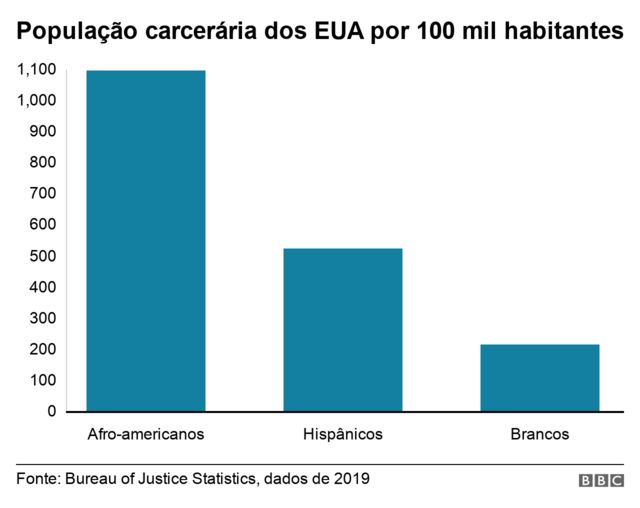

Desse total, 78,9% das vítimas eram negras e 76,2% tinham entre 12 e 29 anos. Das 50 mil mortes violentas registradas no Brasil no ano passado, 76,2% tiveram pessoas negras como vítimas - 54% da população brasileira é formada por negros (pretos e pardos), segundo o Instituto Brasileiro de Geografoa e Estatística.

Essa proporção desigual se repete quando os policiais são as vítimas: 62,% dos 194 policiais mortos violentamente no ano passado também eram negros.

Para Lívio Rocha, investigador da Polícia Civil de São Paulo e mestre em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas, a violência denunciada por Luiz Gama demonstra que, já no século 19, as forças de segurança tinham como projeto a proteção e o cuidado da elite branca e rica, em detrimento da população pobre e negra, muitas vezes tratada com brutalidade.