Armando Castelar Pinheiro

Armando Castelar Pinheiro: As nuvens e o cenário eleitoral

A pesquisa do Datafolha divulgada há uma semana sugere um quadro eleitoral bem definido, com forte polarização entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, com grande vantagem para este último. Juntos, os dois respondem por 74% das intenções de voto dos que declararam sua preferência, com os restantes 26% pulverizados entre outros seis candidatos. A vantagem de Lula é clara: tem quase o dobro das intenções de voto de Bolsonaro, sua taxa de rejeição é bem menor (36% x 54%) e, segundo a pesquisa, venceria com facilidade no segundo turno, com 72% a mais de votos que o atual presidente.

A polarização interessa tanto a Bolsonaro como a Lula e há uma chance grande de que ela sobreviva até as eleições. Por outro lado, a ida às urnas é só daqui a 17 meses e, na memorável metáfora de Magalhães Pinto, ex-governador de Minas Gerais, “política é como nuvem, você olha e ela está de um jeito, olha de novo e ela já mudou”.

O que pode mudar esse quadro? Penso que pelo menos três fatores podem influir nessas preferências de voto: o avanço da vacinação, a recuperação da economia doméstica e o cenário externo.

Não têm faltado erros, tropeços e incertezas em nosso processo de vacinação. Porém, também há acertos e, graças a estes, e à nossa rede de saúde pública, experiente em campanhas de vacinação, esta tem avançado. Já foram aplicadas 55 milhões de doses e a expectativa é que, ainda este semestre, os mais vulneráveis estejam em grande parte protegidos.

Este mês, o Banco UBS publicou estudo prevendo que o Brasil atinja um patamar de relativa imunidade coletiva até o fim de setembro. Essa previsão se baseia em duas constatações: 1- que a vacina está reduzindo os casos graves naqueles que a receberam e 2 – que 98,5% das mortes, 96,2% das internações em CTI e 94,7% das hospitalizações até mês passado foram do grupo com 30 anos ou mais. Assim, conclui o estudo, se vacinarmos esse grupo, que compreende 56,1% da população, a pandemia ficaria menor. E essa meta, mesmo com hipóteses conservadoras sobre a disponibilidade de vacinas, seria atingível até setembro.

Outras instituições preveem que a imunidade coletiva só venha no final do ano, ainda que apontando que, dado que a vacinação foca nos grupos de risco, a saúde pública vai começar a melhorar antes disso. Em um ou outro caso, porém, a expectativa é que a pandemia perca força a partir do início de 2022. Isso reduziria a importância desse tema nas eleições de outubro, diferentemente do que ocorreu nas últimas eleições americanas.

A economia surpreendeu positivamente no início de 2021. Apesar dos efeitos contracionistas do fim do Auxílio Emergencial e das restrições decorrentes da segunda onda da pandemia, o PIB deve ter crescido em torno de 0,5% no primeiro trimestre, na série com ajuste sazonal. Ainda se espera uma queda do PIB no trimestre, mas para a segunda metade do ano a projeção é de recuperação da atividade.

Obviamente, se confirmado, o controle da pandemia no último trimestre do ano vai impulsionar a economia. Mesmo que isso se dê inicialmente de forma moderada, pelo receio das pessoas de se exporem, o impulso vai ganhar força ao longo de 2022.

É difícil prever quão forte ele será. A previsão do Focus é de alta do PIB de 2,4% em 2022, mas penso que pode ser mais, devido ao efeito positivo dos preços elevados das commodities e de as famílias gastarem a grande poupança acumulada durante a pandemia. A retomada da atividade será mais intensa nos serviços, beneficiando a geração de empregos, inclusive informais, favorecendo trabalhadores com maior propensão a consumir.

Também se espera um impulso fiscal positivo, ou pelo menos não tão negativo quanto este ano. Isso não só pela típica sazonalidade de anos eleitorais, mas também porque a regra do Teto de Gastos permitirá um aumento real dos gastos. Isso pois a inflação acumulada em 12 meses até junho, que é usada para ajustar o Teto, deve ficar em 8%, caindo para 5% no ano fechado, que interessa mais para reajuste de gastos obrigatórios.

A recuperação da economia poderá ser ajudada, ou não, pelo cenário externo. Hoje o foco está na alta da inflação e no receio de a reversão dos estímulos monetários nos EUA se iniciar já no fim deste ano. No passado, quando os EUA reduziram esses estímulos, os emergentes sofreram. Por outro lado, também lá fora o avanço da vacinação estimulará a atividade econômica e o apetite pelo risco. Se, de fato, nosso crescimento acelerar, a entrada de capital externo tende a aumentar, também ajudada pela Selic mais alta, e o real pode apreciar mais frente ao dólar, que segue sobrevalorizado para padrões históricos. Isso criaria um clima econômico mais favorável, inclusive ao investimento.

Claro, esse é apenas um cenário. Uma terceira onda é possível, a atividade pode outra vez surpreender, desta vez para baixo, e a normalização monetária americana pode nos atrapalhar muito. Se tivesse de apostar, porém, diria que o céu sob o qual se realizará a eleição de 2022 será menos tempestuoso que hoje, com “nuvens” mais voltadas para o futuro e menos para o passado.

*Armando Castelar Pinheiro é professor da FGV Direito Rio e do Instituto de Economia da UFRJ e pesquisador-associado do FGV Ibre.

Fonte:

Valor Econômico

https://valor.globo.com/opiniao/coluna/as-nuvens-e-o-cenario-eleitoral.ghtml

Armando Castelar Pinheiro: À espera da inflexão

Há que resistir à tentação de usar a inflação no ajuste das contas públicas: a conta vem depois, não compensa

A realidade tem se mostrado mais complexa que as previsões. Novas cepas, múltiplas ondas de casos e mortes, efeitos colaterais das vacinas, tudo eleva a incerteza sobre quando se controlará a pandemia da covid-19 e, não menos importante, como será o novo normal depois disso. Fica claro, também, que os países ricos não conseguirão controlar a epidemia vacinando só suas populações, enquanto no resto do mundo a pandemia segue solta, facilitando o surgimento de novas e mais virulentas variantes do vírus.

Isto posto, tudo indica que 2021 verá uma inflexão nesse processo, fruto do gigantesco esforço de vacinação em curso. E de que, os dados mostram, as vacinas estão funcionando. Até aqui foram aplicadas quase 900 milhões de doses globalmente, quase uma dose para cada seis pessoas com 20 anos ou mais. Na última semana, mais de 100 milhões de doses foram administradas e a tendência é esse ritmo acelerar, conforme suba a produção de vacinas. Mesmo que isso não ocorra, mantido esse ritmo o ano fechará com 4,5 bilhões de doses aplicadas, o suficiente para vacinar boa parte dos mais vulneráveis.

A vacinação avançou mais em alguns países ricos, como os europeus e os EUA, com grandes emergentes como Brasil, Argentina, China, México e Índia vindo atrás, nessa ordem, em termos de vacinas aplicadas por habitante. Onde a vacinação andar mais rápido, a atividade econômica e o emprego também se recuperarão mais ligeiro e significativamente. Os EUA são o grande caso de sucesso na economia, para o que os redobrados estímulos fiscais também contribuem.

No Brasil, tudo parece meio parado, à espera que a vacinação avance o suficiente para a normalização, ainda que parcial, para usar o jargão da moda, da economia. Já se aplicaram cerca de 35 milhões de doses e o ritmo tem ficado, com alguma volatilidade, perto de um milhão de doses por dia. Isso permitirá vacinar, com duas doses, todos os brasileiros com 20 anos ou mais até o fim do ano. Se conseguirmos mais vacinas, poderemos atingir essa “normalização parcial” no terceiro trimestre, com o ano fechando com uma retomada mais firme da atividade.

O problema é que há muito mais com que se preocupar, o que não parece estar ocorrendo. O que me fez lembrar da frase de Samuel Johnson: “Confie nisso, senhor, quando um homem sabe que está em vias de ser enforcado, concentra sua mente maravilhosamente”. Quem sabe a forca ainda não está apertando tanto quanto parece, mas a impressão é de rompimento com o padrão das últimas décadas, quando a proximidade da crise concentrou as mentes e levou à aprovação de ajustes fiscais. Não vemos isso agora, como ficou claro na confusão, ainda em curso, com o orçamento público deste ano.

O drama humanitário - mais de 20 mil mortes por semana - explica em parte essa apatia com a deterioração do quadro fiscal. É na saúde pública que as mentes estão concentradas. Parte da explicação também está, porém, em muito da deterioração futura vir de maiores despesas com juros, e não do mais visível déficit primário.

Entre fevereiro de 2020 e o mesmo mês este ano, a Dívida Bruta do Governo Geral saltou de 75,2% para 90% do PIB. A despeito desse salto, a despesa com juros sobre essa dívida caiu de 5,5% do PIB nos 12 meses até fevereiro de 2020 para 4,7% do PIB um ano depois. Isso porque, na média dos 12 meses terminados em fevereiro último, a taxa de juros implícita incidente sobre essa dívida foi de apenas 5,7%, contra 7,5% um ano antes.

Essa taxa de 5,7% é a menor registrada na série histórica disponibilizada pelo Banco Central (BC). Essa excepcionalidade fica ainda maior quando se olha para essa taxa em termos reais, descontando a variação acumulada pelo IPCA: nos 12 meses até fevereiro de 2021, a taxa real ficou em 0,5%, contra uma média de dez vezes esse valor em 2007-20 (5%).

Nos próximos meses a taxa de juros real incidente sobre a dívida pública vai continuar caindo, indo para valores negativos. Porém, olhando um pouco mais à frente, parece inevitável que ela suba, possivelmente de forma significativa. Isso por dois fatores.

Um, a alta dos juros pagos pelo Tesouro americano, que deve continuar conforme a economia do país se recupere, dado que o governo americano necessita emitir altos volumes de dívida para financiar seu elevado déficit. O processo será gradual, oscilando com as ondas da pandemia, mas deve ganhar força com a recuperação da atividade e a queda do emprego.

Outro, a necessidade de controlar a escalada inflacionária doméstica, que fará o BC continuar a elevar a taxa Selic, indexador de 45% da dívida pública, provavelmente para além do que projeta o analista mediano do Focus (6% ao final de 2022). A inflação segue surpreendendo para cima e o risco de o BC perder o controle das expectativas inflacionárias tem aumentado.

Torço que se resista à tentação de usar a inflação no ajuste das contas públicas: a conta vem depois, não compensa. É hora de começar a se preparar para esse novo desafio fiscal.

*Armando Castelar Pinheiro é Coordenador de Economia Aplicada do Ibre/FGV, professor da Direito-Rio/FGV e do IE/UFRJ

Armando Castelar Pinheiro: Heranças da pandemia

O Brasil terá pressões inflacionárias, juros externos mais altos, desemprego elevado e alimentos mais caros

Chegamos ao meio de março sem conseguir acelerar o ritmo da vacinação nacional. Ao todo, foram 12 milhões de vacinas aplicadas a pouco mais de 4% da população brasileira. Em termos de vacinas por 100 habitantes (5,5 no Brasil), somos o 39º país de uma lista que tem Israel (110) no topo e, na sequência, Emirados Árabes Unidos (67), Reino Unido (40), Chile (40) e Estados Unidos (35). Por conta da focalização nos grupos de maior risco, nesses países já há alguma normalização da atividade econômica, como refletido em indicadores de mobilidade e emprego, por exemplo.

Essa “luz no fim do túnel” tem estimulado trabalhos que discutem a herança deixada pela pandemia, seja em termos de problemas que ficam por resolver, seja de lições para lidar com futuras crises.

Alguns desses temas foram discutidos no workshop “Macroeconomia de la pandemia y los impactos de Covid-19 en América Latina”, promovido pelo Grupo de Conjuntura do IE/UFRJ, que cobriu a experiência não apenas do Brasil, mas também de outros países da região. Destaco três dos tópicos vistos no workshop.

Primeiro, o atraso da América Latina na retomada da atividade econômica, em termos de PIB e emprego, por conta da forma ineficiente com que a região lidou com a pandemia. As novas projeções econômicas da OCDE reforçam esse ponto: tomando a média de Argentina, Brasil e México, as três maiores economias da região, tem-se que em 2022 seu PIB ainda estará um pouco abaixo do de 2019 (-0,2%). O mesmo estudo projeta um PIB mundial 6,1% maior ano que vem do que em 2019.

Ou seja, ficaremos relativamente mais pobres e, se vamos nos beneficiar do aumento da demanda externa por nossos produtos, em especial com preços mais altos de commodities, vamos também sofrer com pressões inflacionárias e juros externos mais altos. Desemprego elevado e preços altos de alimentos são uma combinação politicamente perigosa, especialmente quando as pessoas se sentirem seguras de voltar a se aglomerar.

Esse quadro complica outras duas heranças discutidas no workshop. Uma, a preocupação com a saúde financeira das instituições financeiras. Saberemos mais sobre isso conforme fique mais fácil diferenciar problemas de liquidez daqueles de solvência. Outra, a difícil situação fiscal de alguns dos países da região, com destaque para o Brasil que, junto com o Peru, gastaram muito em programas públicos de combate à crise. É fácil ver que baixo crescimento e juros em alta são agravantes de uma situação fiscal já difícil.

Este último ponto também é discutido no livro “Legado de uma Pandemia”, publicado no início do mês pelo Insper, com organização de Laura Muller Machado. O livro tem 17 capítulos, agrupados em quatro partes que lidam, respectivamente, com a ordem social, a ordem econômica, a organização do Estado e política e comunicação. Em todos os capítulos há uma preocupação em explicitar legados deixados pela pandemia e em fazer recomendações.

Dentre os diversos temas tratados no livro, os impactos distributivos, fortes e negativos, são um dos destaques. Foram os trabalhadores mais pobres que mais sofreram com a perda de ocupações e renda. Os negros também sofreram mais que os brancos, enquanto outras análises mostram que as mulheres saíram em maior proporção do mercado de trabalho do que os homens. O livro dá grande ênfase a um ponto em geral pouco discutido: houve um significativo impacto negativo sobre as crianças, pela falta de aulas, que foi mais importante para as crianças mais pobres, com menos acesso a equipamentos de informática e assistência familiar.

Essa discussão desemboca no livro em um debate que também apareceu no workshop do IE/UFRJ: quão desejável é redistribuir o custo econômico da pandemia por meio de tributações que retirem renda de grupos que sofreram menos para financiar os programas públicos de assistência social, evitando transferir todo esse custo para gerações futuras, por meio de mais dívida pública.

O livro do Insper também trata de como a separação entre o que é feito pelo Estado e o que cabe ao setor privado pode ser repensada após a pandemia. Uma conclusão é que, em crises, pode ser desejável o Estado participar mais planejando e coordenando as atividades, no financiamento e na produção, e se preocupando menos com temas como a defesa da concorrência. Esse quadro deve, porém, ser transitório. Mais permanente deve ser o apoio estatal a pesquisas científicas relacionadas à pandemia, mesmo que indiretamente, como na segurança alimentar, e a capacitar servidores públicos para lidar com momentos como o atual.

Diversos capítulos, ainda que não todos, encerram com uma visão positiva sobre o futuro, prevendo que a sociedade acordou para os problemas revelados pela pandemia. É o caso, em especial, dos “invisíveis”, aí compreendidos os inúmeros pobres que acorreram ao Auxílio Emergencial e dos quais não havia registro anterior. Não me convenci dessa visão. Mas concordo que, para avançar, precisamos de mais discussão pública sobre os temas tão oportunamente trazidos por todos esses pesquisadores. Parabéns.

*Armando Castelar Pinheiro é Coordenador de Economia Aplicada do Ibre/FGV, professor da Direito-Rio/FGV e do IE/UFRJ

Armando Castelar Pinheiro: Sabor de fim de festa

Pandemia, populismo, inflação alta e um cenário externo menos favorável vão complicar o quadro econômico

A matéria de Lucas Hirata, manchete do Valor de uma semana atrás, impressionou: A bolsa de valores “sofreu fuga recorde de capital externo após a intervenção do presidente Jair Bolsonaro na Petrobras. Investidores estrangeiros retiraram, segundo a B3, R$ 9,2 bilhões no período de três pregões desde o estouro da crise”. No mês, os estrangeiros tiraram R$ 6,8 bilhões da bolsa, depois de três meses investindo uma média de R$ 28,3 bilhões ao mês. Com essa virada, não surpreende o Ibovespa ter caído 5,1% em fevereiro.

Dois fatos determinaram esse movimento, nenhum deles provável de ser revertido nos próximos meses.

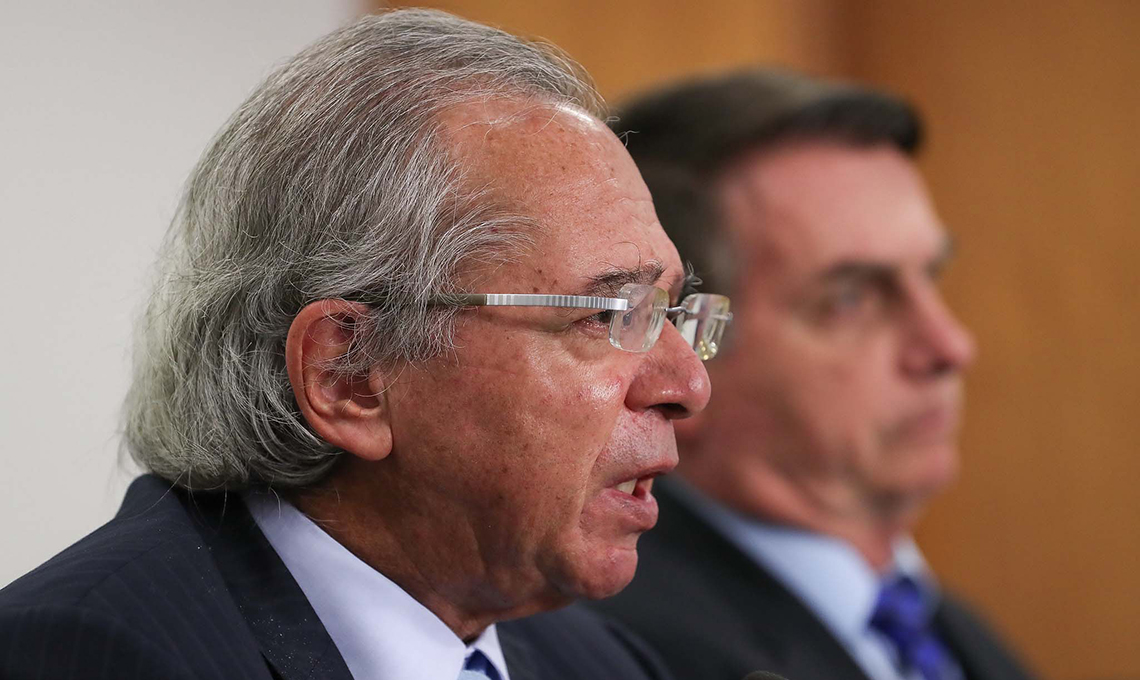

Primeiro, a percepção de que o “estilo populista” do presidente influenciará cada vez mais na política econômica, conforme as eleições se aproximem e a economia siga sem se recuperar.

Reflita um instante sobre a coreografia da crise da Petrobras. O mandato de Roberto Castello Branco estava acabando e ele logo poderia ser substituído, sem ruído ou o presidente se envolver. Este, porém, optou por comandar a mudança, via a imprensa, com grande alarde, supostamente para impedir uma paralisação de caminhoneiros. Como mostrou Malu Gaspar, porém, esse risco não existia (glo.bo/3kD06MY). A conclusão é que a “crise” foi construída do nada, para colocar o presidente do lado do “povo” contras as “elites”. Nas suas palavras: “O petróleo é nosso? Ou é de um pequeno grupo no Brasil?”.

Ao fim, a ruidosa destituição de Castello Branco rendeu o resultado que buscava: grande exposição do presidente na mídia.

Até aí, trata-se de estilo político. Ocorre que o evento trouxe grande prejuízo para os investidores, e não apenas os estrangeiros, e não apenas da Petrobras, mas de empresas estatais em geral. A gestão dessas empresas ficará mais difícil, afetando seu desempenho. A gestão da política econômica também se complica, inclusive nas negociações no Congresso, pois se perde segurança sobre que posições defender. Levar a MP de privatização da Eletrobras ao Congresso, ou iniciar o debate da reforma do monopólio postal, não muda isso: a chance de um dos dois avançar é mínima no quadro atual, em que pese o esforço dos envolvidos.

E fica no ar a dúvida de se algo semelhante ocorrerá em outras áreas da política econômica. Me preocupa, em especial, o não trivial ciclo de alta da taxa Selic que o Banco Central (BC) deve iniciar em sua reunião de daqui a duas semanas. A Selic a 2% está bem fora de lugar, considerando a perspectiva de uma inflação girando perto de 7% no meio do ano, a mudança no quadro externo e a necessidade de evitar riscos à estabilidade financeira. Será que o presidente manterá nessa nova etapa o mesmo apoio que deu ao BC quando este trouxe a Selic para 2%? Ou será que, com a economia estagnada, e a pandemia se agravando, veremos uma repetição do episódio Petrobras, se se opor à alta da Selic render popularidade?

O outro fato propulsor da saída dos estrangeiros foi a mudança de humor global em relação a ativos de países emergentes e ativos de risco em geral. Esta resultou da escalada dos juros pagos nos títulos públicos americanos, refletindo a expectativa de inflação e de juros reais mais altos. Isso porque a provável aprovação de um pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão e o impulso advindo da vacinação, que já alcançou um quarto da população americana, devem aquecer fortemente a economia do país, levando o Fed, o BC americano, a subir os juros antes do que se esperava.

Uma economia americana mais aquecida fará o país ter um déficit externo mais alto, irrigando o mundo de dólares. Por outro lado, se os EUA forem vistos como o melhor destino dos investimentos, pela perspectiva de mais crescimento e de juros mais altos, o fluxo de recursos financeiros para lá será grande. O resultado líquido provavelmente será um dólar mais forte, que é algo ruim para emergentes e o Brasil em particular, que já está com o câmbio muito depreciado.

Difícil imaginar como evitar uma alta mais significativa da Selic nesse cenário. Especialmente porque o Brasil seguirá crescendo pouco e demorando muito para alcançar um nível mínimo de normalização sanitária, fatores que o tornarão pouco atraente para o investidor estrangeiro, mesmo na comparação com outros emergentes.

Durou pouco para nós, portanto, o clima de festa que emergiu com o anúncio da vacina contra a covid-19 no início de novembro. É verdade que a vacinação vai acelerar nos próximos meses, que com isso o desempenho da economia pode melhorar no segundo semestre, e que sempre há a esperança de o Congresso aprovar reformas que diminuam o risco fiscal e estimulem o investimento. Mas será que dá para apostar em avanços substantivos?

Pandemia, populismo, inflação alta e um cenário externo menos favorável do que se imaginava na virada do ano vão complicar o quadro econômico nos próximos meses. Turbulência e incerteza, em um mercado financeiro internacional também volátil, vão ser a norma até que as eleições de 2022 tragam alguma ancoragem às expectativas.

*Armando Castelar Pinheiro é Coordenador de Economia Aplicada do Ibre/FGV, professor da Direito-Rio/FGV e do IE/UFRJ

Armando Castelar Pinheiro: Economia das narrativas

Três narrativas em 2021: desaceleração com o fim do auxílio, retomada com vacinação e choque temporário da inflação

De acordo com o dicionário Merriam-Webster, uma narrativa é “uma forma de apresentar ou compreender uma situação ou série de eventos que reflita e promova um particular ponto de vista ou um conjunto de valores específicos”. Essa definição está no instigante livro de Robert Shiller, “Narrative Economics” (Princeton University Press, 2019). Como indica o título, o livro é uma grande análise das narrativas econômicas, que expande a palestra proferida no encontro de 2017 da Associação Americana de Economia (bit.ly/38mq5SX). Nesta, o autor observa que o “cérebro humano tem sido sempre altamente sintonizado com narrativas, factuais ou não, para justificar ações em curso, mesmo ações tão básicas como gastos de consumo e investimentos. Histórias motivam e conectam atividades a valores e necessidades profundamente enraizadas”.

O objetivo de Shiller é construir um referencial teórico sobre como as narrativas influenciam o comportamento dos agentes econômicos e como isso, por sua vez, determina o que ocorre na economia. A obra que se encaixa, portanto, no campo mais amplo da Economia Comportamental, a cujos conceitos Shiller recorre em diferentes partes do livro. É o caso, por exemplo, do conceito de “framing”, que enfatiza a influência da forma como as coisas são apresentadas (“framed”) nas decisões tomadas pelos agentes econômicos.

De fato, uma narrativa nada mais é que uma forma de apresentar e organizar as informações que circulam em certa comunidade, sejam elas verdadeiras ou não. Ou, como define o próprio Shiller, “narrativas são construções humanas que são misturas de fato, emoção, interesse humano, e outros detalhes estranhos que formam uma impressão na mente humana”.

Ao contrário do que ocorre nos trabalhos mais tradicionais de Economia Comportamental, porém, o foco de Shiller é a macroeconomia e, em especial, os ciclos econômicos. Assim, como ele coloca, “uma proposição chave deste livro é que as flutuações econômicas são substancialmente impulsionadas pelo contágio de variantes simplificadas e facilmente transmissíveis de narrativas econômicas. (...) Como com as epidemias de doenças, nem todos ficam infectados. (...) Mas em uma epidemia histórica, para a maioria das pessoas a narrativa será fundamental para suas razões para fazer, ou não fazer, coisas que afetaram a economia”.

Assim, a estrutura de análise utilizada no livro é: surge uma narrativa econômica que organiza ou confirma ideias e sentimentos ou paixões que flutuam na sociedade. Essa narrativa em algum momento é expressa publicamente por uma celebridade e isso gera um surto semelhante ao de uma epidemia, fazendo a narrativa se espalhar e influir no comportamento de um número grande o suficiente de pessoas para afetar o que ocorre na economia.

O livro ilustra esse argumento com diferentes exemplos, incluindo bolhas e recessões. Mas a proposta central não é tanto identificar e analisar narrativas que ajudem a entender fenômenos históricos, mas sim propor que uma metodologia como essa ajudaria a prever o que vai ocorrer à frente. Ou seja, que ao pensar o futuro não devemos olhar apenas preços e restrições econômicas, mas também as narrativas que podem vir a moldar o comportamento dos agentes econômicos.

Pensando no Brasil, por exemplo, eu enxergo três narrativas que podem exercer esse tipo de influência em 2021. Uma é que o fim do Auxílio Emergencial levará a uma significativa desaceleração da economia. Essa narrativa já parece influenciar a confiança de consumidores e empresas, o que pode levar a uma profecia auto-realizável, se desencorajar compras e investimentos. O Congresso, porém, parou de discutir a extensão do Auxílio, o que diminuiu a frequência com que o tema aparece na imprensa e isso vai enfraquecer a propagação dessa narrativa.

Uma segunda narrativa, na direção contrária, é a da recuperação econômica que virá com a vacinação e o controle da pandemia. Esta ainda é, por ora, uma narrativa do mercado financeiro, mas ela deve se disseminar conforme a primavera chegue no Hemisfério Norte. Veremos muitas histórias de consumo e, penso, uma narrativa se desenvolverá de que é justificado “exagerar” no consumo no pós pandemia, em especial de serviços.

A terceira narrativa diz respeito à alta dos preços. O Banco Central (BC) tomou a dianteira, argumentando que os 6% de inflação esperados para meados de 2021 são um choque temporário. Esse é um exemplo de algo que Shiller não enfatiza, mas que é uma conclusão direta de sua análise: que a construção e disseminação de narrativas é uma forma como o governo pode fazer política pública. Ainda que pense que o BC está certo em propor essa narrativa, acredito que ele enfrentará uma forte corrente de narrativas contrárias, já iniciadas por celebridades do mercado financeiro, que reportam uma maior preocupação com o controle da inflação em 2021. Preocupação para a qual vão concorrer, no segundo semestre, as pressões advindas da retomada do setor de serviços.

2020 foi um ano muito difícil para todos. Que o Natal e 2021 nos tragam muita felicidade. Sem receio de exagerar!

*Armando Castelar Pinheiro é Coordenador de Economia Aplicada do Ibre/FGV, professor da Direito-Rio/FGV e do IE/UFRJ

Armando Castelar Pinheiro: Xadrez tributário

Há quem tema que os novos tributos irão abrir espaço para novos tipos de conflitos e processos na Justiça

Sexta-feira me pediram para ensinar a jogar xadrez. Tenho um tabuleiro e peças grandes, da época em que jogava regularmente, e fomos em frente. É um jogo complicado, com peças que se movimentam de formas variadas e que se joga pensando no agora e em vários lances à frente. Depois fiquei pensando como seria absorver e processar tanta informação.

Não muito diferente, conclui, do que ocorre comigo em relação à reforma tributária. Depois de seis reuniões que tivemos no Ibre sobre o tema, com alguns dos maiores especialistas no assunto, das áreas de direito, economia e ciência política, todos querendo o melhor para o Brasil, ainda não consegui formar uma opinião, ou entender tudo o que está em jogo.

Eis o que captei. Todo tributo incide sobre uma base: por exemplo, patrimônio, renda, movimentação financeira, folha salarial ou receita ou valor adicionado com a produção de um bem ou serviço. Esta última categoria, a tributação sobre bens e serviços, é o foco das propostas em discussão no Congresso: o PL 3887/2020, enviado pelo governo; a PEC 45/2019, de iniciativa da Câmara; e a PEC 110/2019, em tramitação no Senado. A proposta é cuidar desses tributos separadamente dos incidentes sobre as demais bases.

Tributos reduzem a eficiência econômica, alguns mais que outros. Quem defende a reforma argumenta que, na tributação de bens e serviços, aplicar alíquota única, uniforme em todo território nacional, incidente sobre o valor adicionado, cobrada no local de domicílio de quem compra, penalizaria menos a eficiência. Há, porém, dois problemas com isso.

Um, que a eficiência não é o único objetivo. Assim, há quem defenda uma tributação progressiva, com alíquotas mais baixas para itens que pesam mais na cesta de consumo dos mais pobres, como alimentos, e mais altas para os usados pelos mais ricos, como carros ou barcos de luxo. Há também quem defenda diferenciar alíquotas por preocupação com saúde (fumo e bebidas alcoólicas, por exemplo), educação (livros, escolas, cursinhos), meio ambiente (carros a álcool vs gasolina), ou política industrial. E há quem defenda a liberdade das unidades da federação fixarem alíquotas distintas para atrair investimentos.

Obviamente, levar tudo isso em conta é reproduzir o que temos hoje, com a briga das empresas por classificações favoráveis de seus produtos e a guerra fiscal. E esses outros objetivos podem e devem ser atingidos via outros instrumentos. Só que aí a coisa fica mais complexa e entra em cena a desconfiança quanto ao cumprimento de promessas.

Dois, que a capacidade do fisco arrecadar os tributos devidos não é a mesma em todos os setores e em todo o país. Em princípio, isso pode ser atenuado via a substituição tributária, como ocorre hoje em dia com combustíveis, em que o recolhimento se dá na refinaria, não no posto de gasolina. Mas desde os trabalhos de Frank Ramsey se sabe que é mais fácil e eficiente tributar bens e serviços cuja demanda é pouco sensível ao preço, o que explica porque eletricidade e telecomunicações são tão taxados. Em especial, um aumento da tributação em setores com muitas empresas e consumidores sensíveis a preço pode levar a um aumento da informalidade, frustando as projeções de receita e de aumento da eficiência. A manutenção do Simples mitiga esse problema, mas não se sabe em que escala.

Há um certo consenso de que pagar imposto no Brasil é complicado, dá muito trabalho e dá margem a disputas judiciais trilionárias, o que joga contra a eficiência e a capacidade do país atrair investimentos. Também há convergência de que muito disso se deve às chamadas obrigações acessórias, que dizem respeito à miríade de documentos que precisam ser apresentados ao fisco, e às regras que regem os conflitos entre o fisco, em busca de arrecadar mais, e os contribuintes, dedicados ao planejamento e à elisão tributária.

Mas há forte divergência sobre como resolver esses problemas, se é possível fazê-lo sem mudar a estrutura tributária, com medidas infra-legais, ou não. Também há quem tema que os novos tributos irão abrir espaço para novos tipos de conflitos e processos na Justiça. A coisa se complica pela necessidade, em caso de reforma, de um período de transição, que pode ser longo, para calibrar a alíquota a cobrar e permitir a amortização de investimentos realizados com a atual estrutura tributária.

Uma das reuniões foi sobre como avançar politicamente com a reforma. A experiência sugere que a forma como ela é apresentada ao eleitor faz bastante diferença, mas que o debate atual está centrado apenas em quem perde ou ganha com ela. Em paralelo, me parece, há um debate entre nossos enxadristas tributários, em que o público torce, mas não entende. Não soa como um caminho promissor para resolver nossos problemas nessa área, que não são pequenos.

Pode até ser que algum grupo dê um xeque mate nos outros, ou que uma torcida prevaleça sobre as demais, mas acho difícil. Mais seguro seria destrinchar esse debate para o grande público, mostrando as vantagens de cada alternativa em itens como produtividade, custo de cumprir as regras, litigiosidade etc.

*Armando Castelar Pinheiro é Coordenador de Economia Aplicada do Ibre/FGV, professor da Direito-Rio/FGV e do IE/UFRJ

Armando Castelar Pinheiro: A sedução do autoritarismo

A defesa da democracia nas potências centrais por vezes justificou o apoio a regimes autocráticos

A decisão parecia clara: dado meu fraco desempenho nas mesas, o Poker for Dummies sugerido por um amigo no WhatsApp era a escolha sensata. Prevaleceu, porém, o desejo de ler o recém-lançado livro de Anne Applebaum, "Twilight of democracy: the seductive lure of authoritarianism" (Doubleday, 2020). Não me arrependi.

Applebaum aborda a crise das democracias liberais de forma complementar ao feito por autores como Manuel Castells. Como discuti aqui há dois anos, Castells usa uma abordagem mais marxista, falando da perda de legitimidade das elites políticas, por conta do aumento da desigualdade de renda, dos escândalos de corrupção e da percepção de captura das instituições pelas elites (glo.bo/33q0SpZ).

É como se as condições tivessem mudado e a decisão racional dos cidadãos fosse questionar a democracia, por entender que essa não está mais voltada a buscar o interesse do cidadão mediano.

Applebaum, por sua vez, foca no lado menos racional da cidadania, nas emoções, nos vieses cognitivos. Mais ao ponto, seu foco é o distanciamento entre a centro-direita, na qual se auto-situa, e a extrema direita e, em especial, os intelectuais que dão apoio a governos de direita com viés mais ou menos autoritário, vários dos quais eram amigos ou conhecidos da autora. A passagem desses personagens, que Applebaum cita nominalmente, de amigos para ex-amigos é usada por ela para caracterizar esse distanciamento, ocorrido ao longo dos últimos 20 anos.

Para Applebaum, a maior ameaça à democracia liberal vem do risco de mais países mergulharem no autoritarismo, sob a influência de grupos de extrema direita (e esquerda) que recorrem a dois instrumentos principais. Um é a moderna tecnologia da informação, via redes sociais, que permitem identificar os temas que interessam e preocupam cada eleitor, enviando a cada um mensagens sob medida, feitas para dar medo e/ou raiva. Uma sensibilização que explora o conhecimento desenvolvido nas últimas décadas em áreas como neurociência, psicologia, marketing e Economia Comportamental. A Cambridge Analytics, ator central no referendo do Brexit e na eleição de Trump, é um dos exemplos citados nessa área.

O outro instrumento é a criação de narrativas, muitas vezes calcadas em fake news. É aqui que entram os intelectuais. Ao criticá-los, Applebaum se ancora no livro de Julien Benda, La Trahison des Clercs (em português, A Traição dos Intelectuais, Ed. Peixoto Neto). Nesse livro, lançado em 1927, Benda critica intelectuais que abraçaram ideologias totalitárias - comunismo, nazismo, fascismo - e se alinharam a líderes autoritários, defensores de um nacionalismo belicoso e excludente. Ao assim fazer, esses intelectuais contribuíram para legitimar esses movimentos e seus líderes. Fizeram isso, então como agora, argumenta Applebaum, por interesse financeiro, para se projetarem e por inveja de outros mais bem sucedidos.

Para a autora, a extrema direita sempre esteve lá, mas antes passava despercebida, pois se aliava à centro-direita e ao centro no combate à União Soviética e ao comunismo. A queda do Muro de Berlim acabou com essa aliança. Isso só não ficou claro antes por conta dos ataques de 11 de Setembro e as guerras que vieram em seguida.

O livro foca em Polônia, Hungria, Inglaterra, Espanha e Estados Unidos, apenas resvalando no Brasil, quando fala do uso das novas tecnologias nas eleições de 2018. Porém, é fácil ver que muito da discussão se aplica ao Brasil, como o enfraquecimento dos partidos tradicionais de centro, o uso de fake news, a tentativa de enfraquecer as universidades, a imprensa, o legislativo e o judiciário.

Também por aqui temos o que Applebaum chama de “whataboutism”, que segundo ela era uma tática de retórica soviética que consistia em responder às críticas acusando o interlocutor de hipocrisia. Um exemplo é a entrevista de Trump em que ele elogia Putin e o entrevistador provoca: “Mas ele é um assassino”, e Trump retruca: “Existem muitos assassinos. Você pensa que seu país é tão inocente?”. Entre nós, vejo isso no “Edaísmo”, as respostas com o “E daí?”.

O livro analisa, denuncia, mas não oferece remédios. Ele encerra em tom esperançoso, falando do sentimento pan-europeu dos jovens da região. Parece incongruente com a análise feita antes. Do meu lado, saí acreditando mais na reeleição de Trump e mais preocupado com a moldura intelectual dada à nova ordem mundial.

Esta me pareceu a principal ausência do livro, que, apesar de bem atual, a ponto de falar da pandemia da covid, não cita o conflito EUA x China. A autora entende que o fim da aliança entre centro e extrema-direita enfraquece a democracia liberal e, portanto, é mais um elemento que contribui para por um fim à ordem mundial iniciada por Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Mas, e o que vem depois? Me pergunto, por exemplo, se a nova guerra fria será conduzida para restabelecer a aliança à direita, como parece estar sendo, e Applebaum parece desejar, e o que isso trará para países como o Brasil. Afinal, na guerra fria do século XX, a defesa da democracia nas potências centrais por vezes justificou o apoio a regimes autocráticos no mundo em desenvolvimento. E os quase cem anos que vão do caso Dreyfus à queda do Muro foram muito divisivos e violentos também por aqui.

*Armando Castelar Pinheiro é Coordenador de Economia Aplicada do Ibre/FGV, professor da Direito-Rio/FGV e do IE/UFRJ

Armando Castelar Pinheiro: A pandemia, a economia e o Judiciário

Quanto da conta será paga aumentando a carga tributária e quanto cortando gastos públicos?

Nas últimas semanas, o Brasil virou o segundo país com mais casos de covid-19 e o quarto com mais mortes. É desolador. Felizmente, o vírus agora se propaga a taxas decrescentes. O número de mortes, indicador mais preciso, cresceu 3,5% ao dia na última semana, contra 4,7% ao dia uma semana antes. Mantido esse ritmo, fecharemos junho com um quadro parecido ao atual nos EUA.

A pandemia trouxe enormes perdas na economia. Mundo afora, os contribuintes estão assumindo grande parte dessas perdas, via transferências de renda, financiamentos e garantias dadas pelo setor público etc. Porém, em que pese o tamanho desse apoio estatal, sem precedente histórico, parte significativa da perda terá de ser absorvida por empresários, trabalhadores e consumidores.

No primeiro trimestre de 2020, o PIB já encolheu 1,5%. Os analistas de mercado projetam que no segundo trimestre o PIB caia 13,9%, com altas de 9,9% e 3,5% no terceiro e quarto trimestres. No ano, prevê-se que PIB contraia 6,25%, com recuperação apenas parcial em 2021, quando subiria 3,5%.

A crise afetará alguns setores mais do que outros. Empresas de mineração, agropecuária, telecomunicações, supermercados e farmácias, por exemplo, serão menos afetadas. Por outro lado, o impacto será grande em turismo, entretenimento, transporte de passageiros, comércio varejista (ex-supermercados e farmácias), assim como seus fornecedores, de fabricantes industriais a proprietários de imóveis comerciais e concessionárias de aeroportos.

Os setores mais afetados são mais intensivos em mão de obra. Isso aponta para uma forte retração do emprego este ano. Em abril, o número de pessoas ocupadas já foi 3,4% menor do que um ano antes.

Nesse contexto, a sociedade terá de administrar vários tipos de conflitos. O primeiro virá de como pagar a enorme conta deixada pelo apoio ora dado pelo setor público, que virá na forma de uma dívida pública bem mais alta e na necessidade de reduzir o déficit público em 2021, quando a ociosidade na economia ainda será grande. Quanto dessa conta será paga aumentando a carga tributária e quanto cortando gastos públicos? Essa é uma questão política, mas em geral os que perdem a disputa política depois recorrem à Justiça.

O segundo tipo de conflito girará em torno de contratos que ficaram mais difíceis de cumprir. O governo vem facilitando esse processo, como via MP 936, que permitiu a redução proporcional de salários e carga de trabalho. Porém, muito mais ainda restará por ser resolvido via negociação direta - ou o recurso à Justiça. Aqui incluo, por exemplo, a discussão sobre a necessidade, ou não, de reequilibrar os contratos de concessão.

Também se prevê que milhares de empresas entrarão em recuperação judicial. O trabalho será árduo e difícil: como decidir se uma empresa pode se recuperar, ou se a situação mudou de tal forma que a falência é o único caminho? E como fazer isso com rapidez, de forma que as empresas viáveis possam se reestruturar e normalizar suas atividades o quanto antes, facilitando a recuperação da economia? O Congresso Nacional vem discutindo nova lei que obriga a negociação entre as partes antes da ida à Justiça, o que parece sensato, mas, por outro lado, pode atrasar a resolução do problema e manter vivas empresas inviáveis.

Pode haver, também, um imbróglio não trivial de conflitos para responsabilização pelas mortes ocorridas com a covid-19: trabalhadores no setor de saúde, idosos em casas de repouso, consumidores etc. No Reino Unido, o governo se adiantou estabelecendo uma compensação padrão na área de saúde.

Por fim, é preciso nos prepararmos para os novos tipos de litígios que podem surgir no pós-pandemia. Na área trabalhista, há o risco de contaminação no local de trabalho, especialmente depois que o STF derrubou o artigo 29 da MP 927, abrindo a porta para a covid-19 ser considerada doença ocupacional (glo.bo/2BvPvRy). Nos EUA, as empresas estão pedindo proteção do governo contra esses processos ao chamarem seus funcionários de volta ao trabalho (on.ft.com/3bYtwiJ). O receio é que esse tipo de proteção legal leve as empresas a relaxarem na proteção de seus funcionários contra o contágio pela covid-19.

Novos conflitos trabalhistas também podem resultar da dificuldade de aferir horas extras e acidentes de trabalho no ambiente doméstico, ao transferir os escritórios para as residências (glo.bo/2MoBOGc). Também há potencial de novos conflitos consumeristas por contaminação pela covid-19.

O termômetro do STF aponta que já chegaram à Corte mais de 2.800 processos ligados à covid-19 (bit.ly/3dyAHzI), refletindo como a sociedade brasileira cada vez mais judicializa seus conflitos. Se isso se generalizar com os casos gerados pela pandemia, será mais difícil o país virar essa página da nossa história. A negociação, mediada ou arbitrada, pode ajudar. Mas para isso será fundamental estabelecer parâmetros, o que os três Poderes poderiam fazer desde já.

*Armando Castelar Pinheiro é Coordenador de Economia Aplicada do Ibre/FGV, professor da Direito-Rio/FGV e do IE/UFRJ