Acontecimentos

El País: As meninas em uma crise humanitária

Reconhecer o direito à vida digna de uma menina nômade é reconhecer como sua sobrevivência depende da proteção de seus direitos sexuais e reprodutivos

Por Débora Diniz e Giselle Carino, do El País

Quando falamos em crise humanitária, nossa imaginação é curta para ter a América Latina e o Caribe no mapa global. A lista tem tsunamis na Indonésia ou conflito armado na Síria. Não há Haiti pós-terremoto, Nicarágua em conflito armado, Porto Rico ainda no chão após o furacão Maria ou os milhares de caminhantes venezuelanos que atravessam a fronteira do norte da Colômbia todos os dias. As crianças aprisionadas na fronteira entre o México e o Estados Unidos foram as que ascenderam à comoção internacional, sem que a elas seja concedido o título de vítimas de uma tragédia humanitária. Um dos principais desafios para 2019 é incluir a América Latina e Caribe na geopolítica global das crises humanitárias.

Nomear uma crise humanitária exige pensar as causas, antecipar soluções e apresentar-se às suas vítimas. As tragédias ambientais ou políticas recebem nome, como foi o furacão Maria ou o populismo na Venezuela, mas as vítimas são aglomeradas em estatísticas populacionais. São mais de mil caminhantes os que atravessam a fronteira da Venezuela e da Colômbia diariamente em Alta Guajira — a cena é de um desamparo inesquecível. Muitas são famílias indígenas Wayuu que carregam o que podem pelo nomadismo sem fronteiras. Nem tanto venezuelanos ou colombianos, os indivíduos transitam entre um lado e outro à espera que sejam protegidos ou reconhecidos por um ou outro país. Se estima que metade dos caminhantes diários sejam indígenas.

Os caminhantes são o corpo do desamparo imposto por uma crise humanitária. É gente que antes tinha teto, trabalho, nome e sobrenome. Peregrinam para sobreviver — por isso, caminham. Os caminhantes da Venezuela são nômades que atravessam a fronteira da Colômbia ou do Brasil. Os que escolhem a região andina seguem marcha até o Chile e Argentina, mas alguns param pelo caminho. Os que arriscam o Brasil vivem em campos de confinamento, em um país pouco cuidador aos refugiados ou desalojados forçados. Tomamos a missão como um fardo ou favor.

Os campos de refugiados são espaços complexos à imaginação política nacionalista que não reconhece os caminhantes como gente em busca de amparo existencial. Essas pessoas são definidas como “sem estado, ou seja, vivem em uma espécie de purgatório terrestre, como se ninguém tivesse o dever de reconhecê-las ou protegê-las. Na multidão nômade das crises humanitárias, há populações mais vulneráveis que outras. Uma delas são as meninas e mulheres — são as que mais tardiamente iniciam a fuga dos espaços de risco e quando migram seus riscos são semelhantes aos contextos de conflito armado, em que a violência e o estupro são práticas comuns. Conhecemos mulheres na ponte da travessia em Alta Guajira, na Colômbia, que, no trajeto sem rumo, engravidavam e batiam à porta de nossas clínicas para realizar um aborto legal por estupro. Conhecemos outras milhares que chegaram em busca de anticoncepção, escapando da fome e da desesperança, imaginando um futuro sem rumo.

A dramática conexão entre migração, gênero e saúde foi descrita em um relatório recente da prestigiosa revista acadêmica The Lancet. No marco de crises humanitárias de migração forçada, refugiados e desalojados podem se diferenciar pelas causas que provocam o deslocamento, mas se assemelham na insegurança vivida para sobreviver típica dos peregrinos involuntários. Somente na região conhecida como o triângulo norte da América Central (El Salvador, Guatemala e Honduras) se estima que 215.000 pessoas se puseram em marcha no primeiro semestre de 2017, um número que aumentou em 2018. Ainda sabemos pouco como sobrevivem as meninas nesta multidão de gente que caminha, como fazem para sobreviver ao trauma de um estupro ou de uma gravidez forçada.

Se ignoramos que há crise humanitária em nossa região, somos incapazes de imaginar quais vítimas são mais vulneráveis. Se a todos os peregrinos involuntários as causas da crise podem ser compartilhadas — como mudanças climáticas, corrupção política ou violência do Estado — as formas de cuidado e enfrentamento do desamparo são específicas às mulheres e meninas em nomadismo forçado. Reconhecer o direito à vida digna de uma menina nômade é reconhecer como sua sobrevivência depende da proteção de seus direitos sexuais e reprodutivos. Não é um corpo que caminha, é uma menina que carrega consigo o desamparo prévio imposto pela desigualdade de gênero que define os efeitos das crises humanitárias em nossa região.

El País: Na cidade com mais feminicídios no Brasil, 89% das vítimas são pretas e pardas

A Agência Pública foi até Ananindeua, no Pará, onde se registrou o maior índice do país em 2015

A sala está quente, abafada. O pequeno ventilador que gira no canto da mesa não dá conta de vencer os quase 40ºC que o termômetro marcava naquele começo de tarde no Pará. Os minutos de silêncio, timidez e hesitação precedem o peso dos depoimentos que viriam a seguir. Cada mulher sentada naquela roda sabe que não será fácil reconstituir as lembranças da violência sofrida durante anos. Algumas delas ainda vivem com seus agressores.

Elas estão reunidas na sede do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Cram) em Ananindeua, cidade da zona metropolitana de Belém. São mulheres diversas em idade, raça, classe e história, todas atendidas pelo serviço. Apesar das diferenças, todas têm algo em comum: o fato de estarem vivas para contar o que viveram significa que venceram as estatísticas.

A cidade que mata mais mulheres

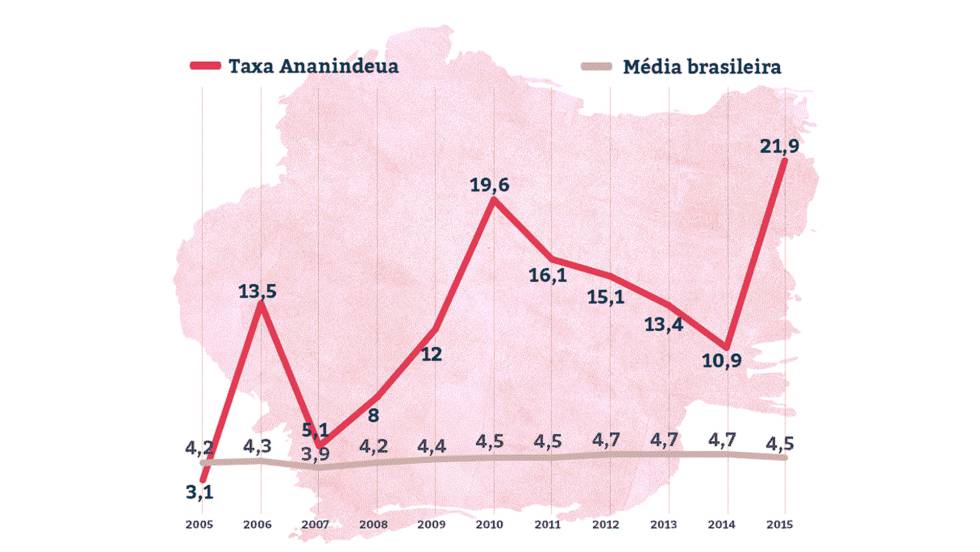

A Pública mergulhou nos registros do Ministério da Saúde para encontrar a cidade brasileira com mais mortes violentas de mulheres e a evolução desse número em dez anos (de 2005 a 2015 – último ano com dados disponíveis no sistema). Essa categoria inclui mortes por violência por diversos meios, como sufocamento, arma de fogo, objetos cortantes ou mesmo agressões sexuais*. Nesse recorte, Ananindeua foi o município com a maior taxa de morte de mulheres em 2015, com 21,9 homicídios para cada 100 mil. A segunda colocada, Camaçari, na Bahia, teve uma taxa de 13. A escalada da taxa de mortes de mulheres em Ananindeua ao longo dos anos também chama atenção: em 2005, foram apenas três mortes por agressões por 100 mil mulheres na cidade paraense – aumento de 730% em uma década.

Ananindeua aparece também entre as cidades com as maiores taxas de homicídio da América Latina e Caribe, segundo o Observatório de Homicídios. No último Mapa da Violência, que traz os homicídios por armas de fogo no país, de 2012 a 2014, ela fica em sétimo lugar no ranking.

Para obter mais detalhes do contexto em que essas mulheres foram mortas, a Pública pediu à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), via Lei de Acesso à Informação (LAI), os Boletins de Ocorrência (B.O.) de mortes de pessoas do sexo feminino em 2015 nos municípios de Belém e Ananindeua, decorrentes de agressões externas. O pedido especificava que, caso o nome das vítimas e dos agressores estivessem protegidos pelos excludentes das informações pessoais da LAI, poderiam vir tarjados no material a ser enviado. Ainda assim não obtivemos o acesso.

Segundo a pesquisa no DataSus, em 2015 morreram em Ananindeua 40 mulheres por armas de fogo, 12 por objetos cortantes, três por força corporal e uma por sufocamento. O recorte de raça também salta aos olhos: em dez anos, das 343 mulheres assassinadas, 306 eram pardas e negras e 35, brancas.

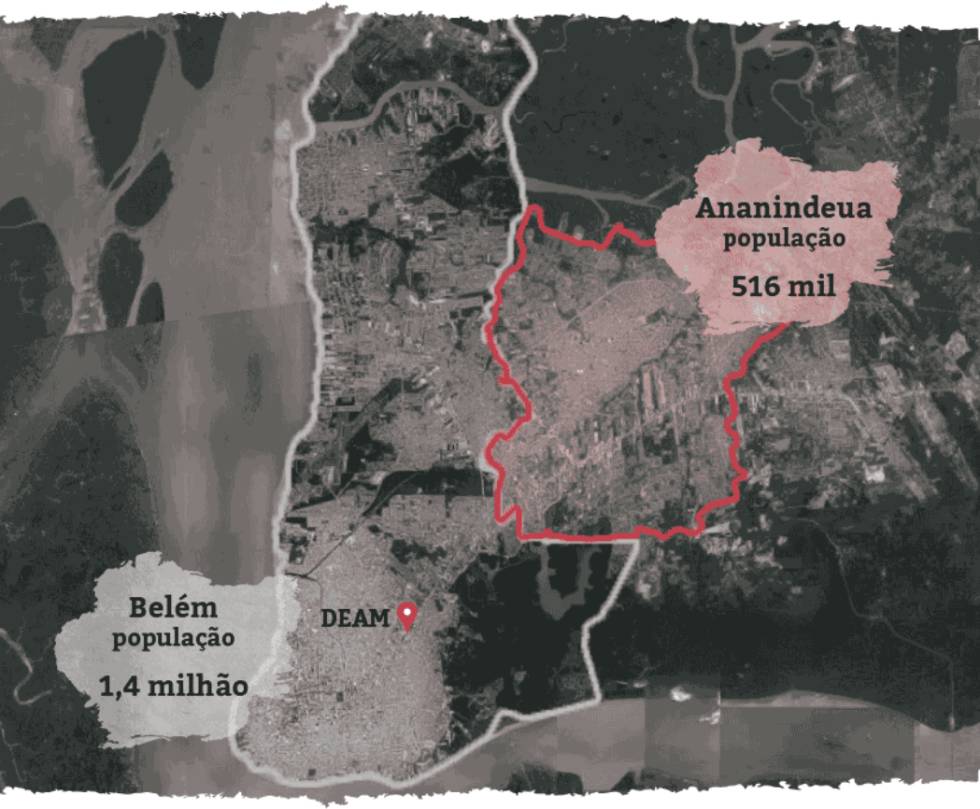

Com cerca de meio milhão de habitantes, Ananindeua é apontada também como a cidade com pior saneamento básico do país, entre outros maus indicadores sociais que se associam em um quadro de violação de direitos humanos, como explica Luanna Tomaz, professora da Ufpa e pesquisadora do Grupo de Estudos sobre Mulher e Relações de Gênero Eneida de Moraes (Gepem-Ufpa). “É uma cidade que fica ao lado da capital [Belém], que cresceu de forma desordenada, que tem muitas áreas pobres, precárias em termos de saneamento básico e urbanização. Grande parte das pessoas trabalha em Belém e só volta para dormir na cidade, que tem a BR passando no centro e várias regiões distantes, de periferia. Tem muitos problemas estruturais, e esse conjunto de fatores pode ser um dos indicadores para esses altos números de violência.”

Nesse cenário de violência generalizada, a violência entre quatro paredes é a principal responsável pelas agressões contra as mulheres, de acordo com a defensora pública de Ananindeua Luciana Guedes: “A grande maioria das mortes de mulheres aqui é resultado da violência doméstica. São cometidas dentro do núcleo familiar. Nós observamos isso não só pelas mulheres que chegam pedindo ajuda como nos casos em que a Defensoria atende os homens nesses crimes. Nós tivemos recentemente em Ananindeua a primeira condenação de feminícidio do Pará [cometido em 2015], e isso é bem simbólico”, afirma. E acrescenta: “Ananindeua é um município muito, muito pobre. A educação é muito ruim, a saúde é muito ruim, e, na minha opinião, a falta de políticas públicas ainda é o grande vilão da história. Isso se reflete nos nossos atendimentos aqui na Defensoria. Na área criminal, o volume de atendidos é muito grande e a solução não é só colocar PM na rua. É um ciclo de violência que não vai se quebrar enquanto faltar vontade política do Estado e da prefeitura [ambos do PSDB]”.

Luciana planeja montar um núcleo de atendimento especializado na Defensoria para dar conta da demanda espontânea: “Nós atendemos um grande número de mulheres que chegam todos os dias, às vezes com o B.O. que fizeram na Delegacia da Mulher em Belém, às vezes depois de serem mal atendidas em delegacias comuns na cidade e às vezes sem nada, só porque não sabem aonde ir.”

A fragilidade da rede de proteção apontada pela defensora aparece de forma recorrente na fala das mulheres vítimas de violência com quem conversamos para a reportagem.

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) mais próxima fica no centro de Belém, a cerca de 50 minutos de ônibus de Ananindeua, o que dificulta a denúncia – muitas mulheres disseram não ter o dinheiro do transporte ou com quem deixar os filhos, além de perder o dia de trabalho na viagem – e sobrecarrega a própria delegacia, conforme a delegada Janice Maia: “A Deam Belém foi feita para atender a zona metropolitana. A gente atende Belém e as cidades próximas como Ananindeua, Marituba etc. São muitas vítimas e a gente acaba não dando conta de atender todos. Ananindeua é uma cidade enorme, tem muitos habitantes, depois de Belém é de onde recebemos mais mulheres. É necessária uma Deam local, e ela já está sendo pensada. Existem muitas delegacias na cidade e teoricamente todas podem fazer o atendimento, mas a vítima prefere vir para cá porque aqui damos um atendimento mais especializado”.

A delegada explica que a aplicação da medida protetiva, que nos casos de Belém sai em 24 horas, assim como as providências quando ela é descumprida pelo agressor são mais difíceis em Ananindeua por causa da distância entre as duas cidades: “Em Belém, nós temos a facilidade de ter tudo aqui no mesmo prédio, mas nos outros municípios não. A medida protetiva tem que ir fisicamente para lá. O policial tem que sair daqui, atravessar a cidade e entregar na vara de lá. Se a mulher narrar uma quebra de medida, é mais fácil quando é de Belém porque a gente já fala com o Judiciário, pergunta se ele foi notificado, se não foi… Para os outros municípios, tem que ter esse deslocamento, tem que enfrentar o trânsito. Já dificulta nosso trabalho. É preciso mais veículos, mais policiais”.

Na prática, isso significa que uma moradora de Ananindeua que tenha sofrido qualquer tipo de violência ou ameaça de morte e não queira ser atendida por policiais homens em delegacia comum – ou que tenha sido mal atendida em uma – precisa se deslocar em uma viagem de cerca de uma hora até o centro de Belém, encarar uma fila, fazer o B.O. e voltar para casa para esperar pela medida protetiva (se for atendida no mesmo dia). Caso o agressor descumpra a medida – e a mulher continue viva –, ela deverá voltar a Belém (novamente caso não queira ou não possa ser atendida em uma delegacia comum) e avisar as autoridades competentes para que sejam tomadas providências.

“Quando eu cheguei sozinha na delegacia em Ananindeua, ninguém me deu atenção. Nem as próprias mulheres me deram atenção. Eu pensei: ‘O que eu tô fazendo aqui se nada vai ser feito?’. A escrivã pergunta: ‘Ele bateu? Como bateu? Tem marca?’. Pega no seu braço assim: ‘Ah só isso? Isso aqui? A senhora tem certeza que quer denunciar? Não quer tomar uma água?’. Isso faz a gente entender o quê? Que é perda de tempo estar ali. Pra muitas mulheres que voltam pra suas casas, que não denunciam, é justamente por isso. Porque elas se deparam logo com essa barreira. Eu não tenho família, não tinha pra quem pedir ajuda. As mulheres voltam pra casa e são agredidas novamente e novamente. Por isso hoje muitas mulheres falam: ‘Nem vou denunciar porque não vai dar em nada mesmo’. A mulher acaba que desiste”, diz A**, que durante alguns anos sofreu agressões físicas e chegou a ser mantida em cárcere privado pelo companheiro, na roda de conversa no Cram (sua história completa está em uma das animações abaixo).

As outras acenam com a cabeça, concordando. R., que ainda mora com o marido agressor, diz: “Eu prefiro sumir, sair de casa quando ele tá violento. Nesse feriado de abril que teve, eu apanhei muito. Aí eu fui na delegacia do bairro fazer um B.O. e eles me disseram que só poderiam me atender no horário comercial, de 8h ao meio-dia e das 14h até as 17h. Eu só poderia voltar quatro dias depois. Fui em outra delegacia e também não me atenderam. Eles não dão continuidade. Eu não tenho condição de ir até Belém pra voltar com um papel. Vai ser pior. Aí eu acho melhor eu sumir mesmo, saio um pouco de casa e, quando ele se acalma, eu volto. Já tive minha cara quebrada, meu nariz quebrado, pedaço da orelha arrancado. Tenho marca, mordida, sofri violência moral, sexual”. Ela diz que ainda não deixou a casa porque não tem família nem renda suficiente para sustentar a si e ao filho com necessidades especiais. Também não conseguiu que o marido saísse da casa. Então vai convivendo com a violência.

“É muito difícil para as mulheres quebrarem o ciclo de violência”, diz a coordenadora do Cram, Rosana Moraes. “Porque eles agridem, pedem perdão, ficam bons por um tempo e depois começam tudo de novo. Muitas vezes acabam com a autoestima delas, as agressões são psicológicas e patrimoniais também. Por isso é tão importante que essas mulheres sejam acolhidas de forma correta por toda a rede de enfrentamento à violência, para que se sintam fortes para sair dela.”

A jornalista e ativista da Rede de Mulheres Negras do Pará Flávia Ribeiro, que também mora em Ananindeua (veja entrevista com ela no fim da página), conta que já acompanhou uma mulher à Deam de Belém e que a demanda dela não foi atendida nem lá nem em qualquer outra instância do Estado: “Ela estava sendo ameaçada de morte pelo vizinho. Foi na delegacia e eles recomendaram que ela se afastasse de casa. Mais um papelzinho com o Boletim de Ocorrência. Ela não falou com nenhuma assistente social. A mulher chegou lá e teve que recontar essa história um milhão de vezes. Depois disso esse vizinho entrou de novo na casa dela, bateu, quase matou. Ela levou uma facada no rosto e teria que fazer várias cirurgias para recriar os nervos. Levou facada no pescoço, na mão. Consegui uma advogada em um grupo feminista, consegui uma audiência para ela em um órgão público e, quando ela chegou lá, novamente não foi atendida. Nem medida protetiva conseguiu. Ela se mudou. A casa que ela construiu e em que morava há não sei quantas décadas teve que deixar. E os vizinhos estão lá”.

Falta estrutura para proteger as mulheres de Ananindeua

A Delegacia da Mulher em Belém divide espaço – em um prédio novo e bonito – com a Polícia Militar, assistência social e psicológica, atendimento médico, perícia, Ministério Público e Tribunal de Justiça, em um projeto chamado Pro Paz Integrado Mulher. Segundo a coordenadora do serviço, Raquel Cunha, em 2015 a unidade atendeu 706 mulheres apenas de Ananindeua. Por lá, segundo ela, as mulheres recebem atendimento social e psicológico e, apesar da alta procura, ninguém volta para casa sem atendimento.

Inaugurado em 2014 pelo governo do estado, existem atualmente seis unidades do programa no Pará, com orçamento anual previsto de R$ 564 mil para Belém e cerca de R$ 30 mil para as outras unidades – pouco mais de R$ 2.500 mensais. A Pública pediu informações sobre outras fontes de renda dos centros integrados, mas não obteve resposta até o fechamento da reportagem.

As mulheres com quem conversamos que precisaram do serviço dizem que a fila é grande em Belém e que elas voltaram várias vezes até conseguir atendimento. Uma delas, que não quis se identificar, disse que, quando tomou coragem para procurar ajuda, foi até o prédio do Pro Paz e esperou das nove da manhã às seis da tarde, até que desistiu e voltou para casa.

Segundo a Segup, a Deam de Ananindeua deve começar a funcionar nos primeiros meses de 2018, e, enquanto isso não acontece, a Polícia Civil pôs em prática o projeto “Mulher respeitada é mulher empoderada”, que leva delegacia móvel aos bairros da cidade duas vezes por mês, registrando Boletins de Ocorrência, pedidos de medidas protetivas e instauração de inquéritos policiais. “Ademais, tal projeto conta também com a Ação Cidadania, que realiza atendimento com assistentes sociais, atendimento jurídico, testes rápidos de saúde e serviços de embelezamento como corte de cabelo, limpeza de pele, manicure e pedicure, maquiagem, entre outros”, afirma a diretora de Atendimento a Grupos vulneráveis, Aline Boaventura.

O Cram, que também é um serviço do Estado, tem sido uma peça de resistência e talvez a única referência no enfrentamento da violência contra a mulher em Ananindeua. Mas as profissionais reclamam da falta de recursos e do descaso do poder público: “A coisa está cada vez pior. Nós estamos há três anos aqui e não há uma placa de identificação na porta. Nós pedimos um banner que fosse, e até hoje não conseguimos. A justificativa para a falta de recursos é sempre a crise, a crise. O Cram existe desde 2010 e essa crise existe desde essa época para nós”, diz a pedagoga Rita Viegas. “Somos quatro aqui: duas assistentes sociais, eu e a psicóloga, que adoeceu e não veio ninguém para substituir. Antes nós tínhamos um carro para atender às demandas, mas faz três anos que ele foi para o conserto e nunca mais voltou. Esse ventilador eu trouxe de casa porque a gente não estava aguentando o calor aqui dentro.” A assistente social Kellen Santos continua: “A gente queria ver o reconhecimento ao nosso trabalho, ter um local adequado para trabalhar, com infraestrutura. Estamos com essa falta da psicóloga, que para nós é muito difícil. A gestão fala que está tudo muito bem, que o Pro Paz é maravilhoso, mas aqui não tem o Pro Paz e o Cram está esquecido. Temos essas rodas de conversa mensalmente e, se a gente quer um bolo, uma água, um café para servir para as mulheres, a gente tem que tirar do bolso”. Kellen termina com uma frase que ouviríamos outras vezes e ficaria marcada como um grande fator para o alto número de mortes de mulheres em Ananindeua: “É como se a gente aqui não existisse”

*Nota sobre metodologia da pesquisa:

Para chegar à situação de Ananindeua, levantamos no DataSUS todas ocorrências de mortes de pessoas dos sexo feminino causadas por agressões em todos os municípios brasileiros de 2005 a 2015 (último ano com dados disponíveis no sistema). Em seguida, comparamos o número de mortes com a população feminina do município no ano correspondente, segundo dados do IBGE de população residente. A partir daí, alcançamos o valor da taxa de morte de mulheres por agressões, que é baseada no número de ocorrências a cada 100 mil residentes do sexo feminino. Excluímos do ranking final cidades com menos de 100 mil habitantes, visto que nelas pequenas variações no número de mortes de mulheres produziam uma alteração distorcida na taxa de mortalidade. Nesse recorte, Ananindeua foi o município com mais de 100 mil habitantes com a maior taxa de morte de mulheres por agressões em 2015, último ano do levantamento.

**Os nomes das mulheres vítimas de agressão entrevistadas nesta reportagem foram abreviados para preservar suas identidades

Colaborou Martha Jares

"O PODER PÚBLICO SÓ NOS VÊ QUANDO VIRAMOS ESTATÍSTICA"

A jornalista e ativista Flávia Ribeiro mora em uma das áreas consideradas mais violentas de Ananindeua, o Distrito Industrial. Ela também acompanha de perto a questão da violência de gênero, especialmente da mulher negra, como integrante da Rede de Mulheres Negras do Pará, do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (Cedenpa) e da Rede de Ciberativistas Negras. Em conversa com a Pública, ela dá sua interpretação do dado sobre o alto número de mortes de mulheres em sua cidade: “O poder público não está nos vendo. Ele só vê a gente quando a gente tomba. Aí a gente vira estatística”.

P: O que diz para você esse dado que mostra Ananindeua como a cidade com mais mortes violentas de mulheres do Brasil?

R: Eu acho assustador. Mas, embora seja assustador, não é incrível no sentido de “não acredito”. A gente sabe que a violência lá [a entrevista aconteceu em Belém] é muito grande. Eu moro em uma área periférica que é o Distrito Industrial, uma das áreas mais violentas da cidade. Eu moro em um conjunto e a maioria trabalha e estuda, mas lá a gente convive com áreas de invasão, tenho vizinho traficante, outro que é policial, uma boca… A gente convive com todo mundo, mas sente a violência. E, no meu trabalho com o movimento negro, a gente sabe que nem todas as mortes são publicadas. Tem muitas mortes que acontecem por lá e ninguém fica sabendo. Não sei nem se entra para o número, para essa estatística. Esse dado é perfeitamente crível.

P: E o que você acha que está acontecendo?

R: Um total abandono por parte do poder público. Não só a respeito da política de mulheres, que é praticamente inexistente. Pode até ter alguma coisa no papel, mas, andando por lá, a gente sabe que não tem nada.

P: Em Ananindeua não tem quase nada da rede de proteção à mulher, né?

R: Olha, acho que no Pará. A gente não sente a presença do Estado. A gente acabou de fazer a Marcha das Mulheres Negras aqui em Belém e, antes disso, a gente fez uma campanha que era de 75 dias de ativismo contra o racismo. As pessoas perguntavam: “Mas por que vocês estão fazendo isso?”. Porque a gente está morrendo. Cada pessoa negra que você está vendo aqui é um desafio à estatística. A mulher negra é a que mais morre de violência obstétrica; a criança negra é a que mais morre; aumentou em 54% o número de mortes da mulher negra; e tem um genocídio do homem negro acontecendo. Toda vez eu digo em palestras que a gente tem que se organizar porque o poder público não está nos vendo. Ele só vê a gente quando a gente tomba. Aí a gente vira estatística. Política pública não nos contempla – tanto é que a [Lei] Maria da Penha não nos contemplou. Se não for voltado para a população negra especificamente, não vai nos contemplar. Política universal não nos contempla. Um dia desses, eu vi uma entrevista com um policial militar que dizia “tem que fazer Boletim de Ocorrência”, mas as pessoas não fazem porque não acreditam. Várias amigas acham que podem ser agredidas pela polícia. Elas acham que podem ser destratadas, desconsideradas. E vai fazer o que com o papel? Só formar dado de novo? O que eu vou fazer lá?

P: Estivemos no Propaz e na Delegacia da Mulher de Belém e nos disseram que, apesar da grande demanda, tudo está funcionando, que as mulheres de Ananindeua são atendidas, que ninguém volta para casa sem atendimento.

R: Vou te contar só um caso. A Artemis [organização que atua com a promoção da autonomia feminina e prevenção e erradicação de todas as formas de violência contra as mulheres] recebeu uma denúncia de uma moça de Marituba que foi estuprada pelo vizinho e foi procurar a Deam. Ela estava sendo ameaçada de morte pelo vizinho. Ele tinha uns 18 anos e ela uns 37. Ele estava ameaçando ela e as filhas. Ela foi na Deam e eles recomendaram que ela se afastasse de casa. Mais um papelzinho com o Boletim de Ocorrência. Ela não falou com nenhuma assistente social. A mulher chegou lá e teve que recontar essa história um milhão de vezes. A escrivã estava conversando e entrou alguém para perguntar se ela queria merendar. Aí ela teve que parar aquela história de violência porque a escrivã estava com fome, ou não; alguém só foi oferecer. Depois disso, esse vizinho entrou de novo na casa dela, bateu, quase matou, ela levou uma facada no rosto e teria que fazer várias cirurgias para recriar os nervos. Levou facada no pescoço, na mão. E essa moça não falava com a gente. Quem falava com a gente era a patroa dela. Porque ela trabalhava num motel de segunda a sexta e, nos fins de semana, dava diária na casa dos donos do motel. Então ela trabalhava todos os dias. Ela não tinha celular e não queria falar sobre isso. Então, era o tempo todo a gente falando com a patroa sobre a situação dela. Até que chegou um momento em que eu disse: “Olha, não admito que ela desista”. Consegui uma advogada em um grupo feminista, consegui uma audiência para ela em um órgão público. Demorou um tempo para ela ser atendida e, quando ela chegou com a patroa, disseram que não se enquadrava nos atendimentos e ela não foi atendida. E nem medida protetiva conseguiu. Ela se mudou. A casa que ela construiu e em que morava há não sei quantas décadas, teve que deixar. E os vizinhos estão lá. Esse é o atendimento que ela teve na Deam. Eu também já fui lá segurar a mão de uma preta que tinha sido agredida pelo namorado e eles mal olham para as mulheres. Primeiro que chega lá e a gente tem que lidar com policiais militares homens. Eu entendo que é uma questão de segurança. Mas eu também entendo que a gente tem que ter outro meio de atender essa mulher. E nesse caso dessa moça, que era estudante universitária, veio do interior e não tinha família, ela queria a medida protetiva. É um prédio lindo pintado de rosa, lilás, mas é um elefante branco. A medida protetiva da minha amiga não tinha saído uma semana depois e só saiu porque a gente insistiu, voltou, foi atrás.

A gente fez um protesto no dia 8 de março de 2015 lá na frente contra o mau atendimento na Deam e se formou um grupo, e a delegada abriu a possibilidade de se falar sobre raça.

P: As mulheres que sofrem agressão em Ananindeua vão para a Delegacia da Mulher de Belém?

R: Algumas vão até as delegacias de bairro porque não foram bem atendidas na Deam. Conheço alguns casos. Inclusive casos em que as mulheres foram melhor atendidas nessas delegacias de bairro. Já tive conversas com delegadas que não admitem recorte de raça, por exemplo. Elas não admitem que é inconsciente, não é “você é preta não vou lhe atender”. Ela [profissional] olha para a mulher e pensa: “Ela já deve ter um monte de filhos, já deve estar acostumada, aguenta mais. Dá licença”.

P: A delegada da Deam disse que esse alto número de mortes de mulheres pode estar relacionado ao tráfico de drogas em Ananindeua. Mulheres de traficantes, dívidas de droga. Faz sentido isso para você?

R: Quando a polícia relaciona alguma morte com a droga, é um caso assim… A mãe da mulher que morreu é vizinha de um traficante. Caso encerrado. Não interessa quem morreu, não é ninguém. Acerto de contas.

P: Isso é uma justificativa oficial então…

R: Nossa. Muito. Tem relacionamento com o tráfico de drogas porque tem um vizinho traficante. Digamos que eu tenha um primo que morreu que era traficante. Então, se alguém na minha família morrer, caso encerrado. A gente não tem mais o que justificar. É tráfico de drogas. Tinha vínculo com o tráfico. A gente está falando do outro, de alguém negro, pobre e periférico que não sou eu. “Nossa, que violência, né?” Eu sempre falo que já não me impressiono com o machismo e com o racismo. Eu me impressiono com os olhos arregalados de quem não sabe que existe o machismo e o racismo. “Não sabia! Isso acontece em pleno século XXI?” Eu fico, gente! Que “privilegiozão da porra” que essa pessoa deve ter para desconhecer que existe racismo e machismo! É sempre a mesma expressão, os olhos arregalados: “Séeeerio que vocês são seguidos em loja? Eu nunca ouvi falar disso!”. Todas as pessoas negras deste país. Independente da roupa. Porque eu vou no shopping com meu iPhone na mão, com a chave do meu carro e eu sou seguida. E tem gente que segura a bolsa perto de mim. Do mesmo jeito que a gente é perigoso, quando a gente morre vira estatística e ninguém liga mais. Aí fica uma morte para minha mãe chorar. O Estado não se importa, não.

E as pessoas não estão mais com vergonha de se anunciar machistas, racistas, homofóbicas. O que está acontecendo para eles acharem que podem? Como a gente vai reagir?

P: Como é a polícia em Ananindeua? Porque o que eu costumo escutar é que, da mesma forma que existe a ausência do Estado, existe a presença ostensiva e violenta da polícia…

R: Também é assim. A gente tem aqueles “bons policiais” que têm uma boa relação com a comunidade e tentam ajudar aqui e ali. Mas de maneira geral é violenta. Principalmente quando eles vão baculejar, param a molecada na rua. Quem é essa molecada? Quem são essas pessoas? O meu vizinho branco nunca foi revistado pela polícia, ele não sabe o que é isso. Eu, por exemplo, quando sou parada numa blitz, abaixo o vidro para eles verem que eu sou mulher, porque eu sei que eles nessa hora estão procurando homem preto. Tenho a cadeirinha da minha filha no banco de trás.

As violências vão interseccionando. Eu sou uma mulher negra, no meu trabalho eu sou jornalista e consigo circular em espaços de pessoas brancas, com empresários. Mas lá eles me olham e sabem que eu sou uma mulher negra. Em outros espaços, eu estou no movimento negro, mas os homens negros é que ganham espaço. Eu sou mulher negra. Em todos os espaços, eu sou mulher negra. E se eu fosse lésbica, trans, essas características não iriam me deixar. Gorda, periférica. São marcadores de opressão.

A questão da mulher negra é tudo que atinge também o homem negro, porque o genocídio é do meu irmão, do meu filho, meu parente. Questão de gênero: falamos da mulher negra porque é quem mais sofre violência. Nós estamos brigando para ter uma dimensão de humanidade que o homem tem, porque o homem negro não tem medo de ser estuprado. O racismo é democrático, pega a pessoa negra. Ele pode interseccionar com o machismo. A gente quer a dimensão de humanidade da mulher branca porque a mulher branca tem medo de ser estuprada, mas morre menos do que a mulher negra. E o homem branco, que tudo foi feito por ele, para ele, em qualquer momento da história vai ser bem recebido. Todos os heróis são homens brancos, todos os livros falam de homens brancos, tantas conquistas. A gente também quer o homem branco discutindo com a gente. Já que vocês se dizem aliados, então vamos discutir os espaços de privilégio, usar os privilégios para inserir pessoas negras. Vamos discutir machismo, racismo e, principalmente, vamos escutar, né? Tem momentos em que para realmente mudar alguma coisa é isso: fechar a boca e escutar.

Dom Paulo Evaristo Arns, o último Quixote do Pacto das Catacumbas

Arns sempre esteve atento à voz de seu tempo e militou nas fileiras daqueles que preferem apostar na esperança e não no pessimismo

A morte do arcebispo emérito de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns, levou o último Quixote do “Pacto das Catacumbas”, selado por 41 bispos presentes ao Concílio Vaticano II, que fizeram juramento de “viver como pessoas comuns”, sem pompa nem riqueza.

Em 1959, quando o papa João XXIII convocou de surpresa o Concílio Vaticano II, mais de três mil bispos de todo o mundo foram a Roma para discutir o futuro da Igreja, que na época havia se distanciado do mundo. Faltaram apenas os bispos que estavam na prisão nos regimes comunistas do Leste da Europa.

Entre aquele exército de prelados tinha de tudo, desde os mais conservadores, entre eles os espanhóis, que nutriam a esperança de que depois do Concílio “as águas voltariam ao seu curso”, aos mais progressistas que, como João XXIII, compareceram ao Concílio com uma esperança de renovação, como, por exemplo, os brasileiros, que se distinguiram por seu apoio à chamada “Igreja dos pobres”.

Entre os brasileiros, destacou-se o recém-falecido arcebispo emérito de São Paulo Dom Paulo Evaristo Arns, que tinha 40 anos na época. Eu assisti às sessões do Concílio como enviado especial do jornal Pueblo, de Madri, em plena ditadura franquista.

Lembro-me do jovem bispo brasileiro, sempre próximo do grupo de bispos mais abertos e entusiasmados coma aquela primavera da Igreja, especialmente aqueles dos países do norte da Europa.

O bispo brasileiro fazia parte dos 41 padres do Concílio que se reuniram no silêncio das catacumbas de Domitila para fazer um juramento de fidelidade às ideias renovadoras do Concílio.

Foi o chamado “Pacto das Catacumbas”. O documento consistia em 13 promessas, entre elas a de, ao voltar do Concílio, viver em suas dioceses como as pessoas simples, sem palácios ou roupas vistosas, sem bens próprios, compartilhando a vida da classe trabalhadora.

Ali foram lançadas as primeiras sementes da futura Teologia da Libertação, da luta pelos direitos humanos e da defesa dos esquecidos e perseguidos da sociedade, que teria sua maior força na América Latina.

Dom Paulo demonstrou até a morte sua fidelidade àquele pacto nas catacumbas de Roma, onde se esconderam os primeiros cristãos perseguidos, entre eles Pedro e Paulo.

Como outros bispos brasileiros –Dom Helder Câmara e Dom Antônio Fragoso–, Dom Paulo vendeu o palácio episcopal para comprar terrenos nos bairros pobres na periferia das cidades, onde levantou comunidades, enfrentou a ditadura militar e dedicou grande parte da vida a cuidar dos presos políticos e a defender os direitos humanos. Seu trabalho pastoral se desenvolveu principalmente nas favelas pobres de São Paulo.

Religioso franciscano, culto e de uma profunda espiritualidade, especialista no estudo da história dos primeiros séculos do cristianismo, Dom Paulo acabou sendo perseguido pelos dois poderes: o de sua própria Igreja, quando o papa João Paulo II desmembrou a diocese de São Paulo e o recriminou dizendo: “a Cúria sou eu”, e o dos militares golpistas. Morreu convencido de que o acidente de carro que sofreu no Rio foi uma tentativa de assassinato.

Foi fiel até o fim às palavras proféticas de João XXIII quando, ao anunciar a convocação do Concílio Vaticano II afirmou que “a voz do tempo é a voz de Deus” e criticou aqueles que qualificou de “profetas de desventuras”.

Dom Paulo sempre esteve atento à voz de seu tempo e militou nas fileiras daqueles que preferem apostar na esperança e não no pessimismo.

Por: JUAN ARIAS

Fonte: brasil.elpais.com

Morre Fidel Castro, o último revolucionário

Raúl Castro anuncia pela televisão o falecimento do seu irmão, líder histórico da Revolução Cubana

Fidel Castro morreu. Aos 90 anos de idade, o líder histórico da Revolução cubana faleceu na noite desta sexta-feira em Havana, Cuba. O presidente Raúl Castro, seu irmão, comunicou o fato em uma mensagem transmitida pela televisão. “Com profunda dor, compareço aqui para informar ao nosso povo, aos amigos da nossa América e do mundo que hoje, 25 de novembro de 2016, às 10h29 da noite [1h29 de sábado, pelo horário de Brasília] faleceu o comandante em chefe da Revolução Cubana, Fidel Castro Ruz”, declarou o mandatário, comovido.

Uma das principais figuras do século XX, Fidel Castro morre 60 anos depois de desembarcar em Cuba no navio Granma com um grupo de rebeldes provenientes do México, para fazer a guerrilha que viria a derrotar Fulgencio Batista em 1959.

Após 47 anos ininterruptos à frente do regime socialista que construiu em torno da sua liderança, Castro abandonou o poder há dez anos, em 2006, por problemas de saúde. Raúl Castro, cinco anos mais novo, assumiu o comando, primeiro provisoriamente, e dois anos depois, em 2008, de forma definitiva, como presidente do Conselho de Estado e do Conselho de Ministros.

Raúl Castro acrescentou em sua mensagem que nas próximas horas serão anunciados detalhes do funeral de Fidel Castro, com quem Raúl esteve pela última vez em 15 de novembro, quando o veterano líder recebeu em sua casa o presidente do Vietnã, Tran Dai Quang. Na semana passada, deveria ter recebido também o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, mas o encontro foi cancelado.

Desde que se viu obrigado a abandonar o poder em 2006, a principal atividade pública de Fidel Castro foi a publicação de artigos na imprensa cubana. Sua frequência foi se espaçando gradualmente, mas se manteve presente até os últimos tempos, como quando, em março deste ano, dias depois da histórica visita de Barack Obama à ilha, publicou um texto em que expressava suas reticências com a aproximação entre o presidente dos Estados Unidos e o Governo cubano. “Não necessitamos que o império nos dê nada de presente”, foi sua frase mais significativa, sua rejeição final, pouco antes de morrer, ao país com o qual brigou durante décadas, seu inimigo irreconciliável.

A morte de Castro significará uma enorme sacudida emocional em Cuba, tanto para seus partidários como para seus detratores, pelo peso esmagador que sua figura exerceu sobre a vida cubana durante gerações e gerações. Politicamente, é o símbolo do fim de uma era, embora não caiba esperar mudanças substanciais imediatas no sistema cubano. Resta agora, como o último entre os líderes históricos da Revolução, seu irmão Raúl Castro.

Fonte: http://brasil.elpais.com/brasil/2016/11/26/internacional/1480139571_674437.html