50 anos

Zumbi: acadêmicos negras e negros resgatam legado preto

Em artigos, historiadores negros refletem sobre eles

Flávia Barbosa / O Globo

RIO - Quando a Estação Primeira de Mangueira atravessou a Sapucaí em 2019 cantando os rostos, a força, a representatividade e o legado de Dandaras, Marias, Mahins, Marielles e malês, no arrebatador enredo “Histórias para ninar gente grande”, a escola de samba vestiu de arte o que para gerações de mulheres e homens é luta: a ressignificação da História do Brasil. De maioria negra, mas marcado profundamente pela escravidão e o racismo estrutural, o país, ao escrever a narrativa de sua construção como nação, negou olhar, voz e experiências aos pretos. Simbolicamente, à luz do grande público e em verde e rosa, naquele desfile o protagonismo foi devolvido.

Leia também: Fatores socioeconômicos explicam quase 70% da média das notas do Enem em um município, aponta estudo

— Foi catártico. A abolição não era concessão da Princesa Isabel, tínhamos ali os abolicionistas negros, Luís Gama, José do Patrocínio. Quase morri com a ala da imprensa negra, ninguém sabe da atuação negra neste espaço. Mas eu mudaria o verso ‘histórias que a História não conta’ para ‘histórias que a nossa História já conta, escrita por pessoas negras do presente sobre pessoas negras do passado’ — afirma a historiadora Ana Flávia Magalhães, da Universidade de Brasília (UnB).

Ela é uma das fundadoras da Rede de Historiadoras Negras e Historiadores Negros, que mobiliza cerca de 300 pesquisadores de todas as regiões com o objetivo de mudar o olhar sobre o estudo do povo negro no Brasil. Sai a historiografia clássica, escrita por profissionais majoritariamente brancos e interessada na escravidão, e entra uma abordagem focada na construção da liberdade, no pós-abolição e nas trajetórias individuais e coletivas.

Ampliam-se também os espaços de diálogo. A pesquisa rompe os muros das universidades, de onde o povo negro era estudado com distanciamento, e ganha a internet, com a coluna semanal “Nossas Histórias” e o programa mensal “Pensar africanamente”.

Confira: IBGE inicia primeiro teste nacional do Censo 2022 nesta quinta. Veja o que está planejado

— A historiografia escrita por estudiosos negros faz da ancestralidade objeto de estudo, utilizando a subjetividade de quem vive o racismo. Esta experiência muda a perspectiva — reflete Ana Flávia.— Há também forte impacto das ações afirmativas e da presença de professores das escolas públicas nas universidades neste olhar. Há muito repertório mobilizado.

A ancestralidade é, aliás, a força motriz do movimento. Em 1971, o Grupo Palmares propôs o dia 20 de novembro, morte de Zumbi, como data de celebração da Consciência Negra e do povo como agente de sua história, em contraposição à passividade e “desumanidade” do 13 de maio, dia da Abolição. A ideia ganhou força com a criação do Movimento Negro Unificado (MNU), em 1978, e foi lapidada pelo surgimento de importantes historiadores negros (e dos negros) na década de 1980.

Mas como consolidar uma História que mostre um Brasil mais negro, e portanto mais real? A Rede ressalta três caminhos importantes: a Educação antirracista, a visibilidade de personagens e trajetórias e o reconhecimento do patrimônio público. Em artigos, historiadores negros refletem sobre eles.

'Nossas heranças: os patrimônios negros no Brasil'

Os bens culturais são cruciais porque ajudam a transformar a visão sobre a identidade do país

Francisco Phelipe Cunha Paz e Mônica lima

RIO - Você sabia que é possível traçar uma história dos patrimônios negros no Brasil desde 1938, quando ocorreu o tombamento do acervo Nosso Sagrado - antiga Coleção do Museu da Magia Negra e primeiro bem etnográfico reconhecido — até 2017, quando o Cais do Valongo se tornou Patrimônio Mundial? Nesses 79 anos, as práticas de patrimonialização, como uma das formas de “usos do passado” têm sido disputadas pelos movimentos sociais negros, populações negras, Estado, intelectuais, acadêmicos e instituições de memória.

Desde os anos 1980, pressões desses sujeitos políticos têm exigido do Estado brasileiro mudanças nos valores e práticas das políticas públicas de memória, por entender que cumprem função estratégica na conquista de direitos e na luta contra o racismo. O reconhecimento de bens culturais de matrizes não-hegemônicas, negras e indígenas, especialmente, é fruto dessa pressão. Trata-se de uma dinâmica que tem acelerado até mesmo um processo interno de reelaboração técnica dos paradigmas de representação da nacionalidade por vias oficiais.

Tal processo produziu diversos patrimônios negros que hoje figuram na lista de patrimônios culturais nacionais, sejam como bens materiais ou tangíveis, tais como os Terreiros de Candomblé, templos católicos de irmandades negras e, mais recentemente, as Docas Pedro II e o Sítio Arqueológico do Cais do Valongo. Há também os que foram reconhecidos como bens imateriais ou intangíveis, como as Celebrações: Bembé do Mercado (BA), Festa do Divino Espírito Santo de Paraty (RJ), o Complexo Cultural Bumba Meu Boi (MA); os Saberes: Mestres de capoeira, Baianas de acarajé, Sistema agrícola tradicional das Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira (SP); e as Formas de expressão: Samba de roda (BA), Tambor de crioula (MA), Marabaixo (AP), Carimbó (PA), Maracatu (PE), Matrizes do samba do Rio de Janeiro (RJ) e o Jongo do Sudeste, para citar alguns. No reconhecimento desses patrimônios, mobilizam-se fontes variadas, mas, sobretudo, conhecimentos e informações dos detentores desses bens culturais, seus formuladores e guardiões.

Se há uma narrativa que busca aprisionar os sujeitos negros no silêncio ou mesmo os apagar da memória e da história da sociedade, há outro discurso em que, de forma vigorosa, seus criadores atualizam e ritualizam ancestralidades africanas numa luta contra o esquecimento. São esforços por direito à memória e a uma narrativa do passado mais justa. E, principalmente, a construir suas próprias maneiras de lembrar, narrar e fazer uso desses passados.

Para a historiadora Beatriz Nascimento (1942-1995), o negro não pode estar liberto enquanto ele não esquecer no gesto que ele não é mais um cativo. Os patrimônios negros, valorados como herança no presente, reconstroem esse gesto, para além da dor e do trauma da colonização e da escravidão, mas sem negar ou diminuir seu impacto sobre nossos corpos e vidas. Por isso, significam tanto para a discussão da consciência negra, porque reposicionam a visão sobre a identidade brasileira.

*Francisco Phelipe Cunha Paz, mestre em Preservação do Patrimônio Cultural (Iphan),

**Mônica Lima, professora de História da África e Coordenadora do Laboratório de Estudos Africanos (LEÁFRICA/UFRJ)

'O legado político das mulheres negras'

Marcha há seis anos foi singular por reivindicar atenção à tradição feminina em projetos emancipatórios

Mariléa de Almeida e Taina Silva Santos

CAMPINAS - Há seis anos, na antevéspera do Dia Nacional da Consciência Negra, mais de 50 mil mulheres negras marcharam até Brasília em protesto contra o racismo, a violência, a intolerância religiosa e pelo bem viver. Na frente do Congresso, a Marcha Nacional das Mulheres Negras questionou hierarquias construídas sob a dominação branca e patriarcal, reunindo trabalhadoras urbanas, camponesas, quilombolas, mulheres dos movimentos de luta pela moradia, religiosas de matriz africana e tantas outras.

O texto de abertura da carta do movimento deu o tom do debate: “Nós, mulheres negras do Brasil, irmanadas com as mulheres do mundo afetadas pelo racismo, sexismo, lesbofobia, transfobia e outras formas de discriminação, estamos em marcha inspiradas em nossa ancestralidade que nos fez portadoras de um legado capaz de ofertar concepções que inspirem a construção e consolidação de um novo pacto civilizatório”. Há séculos, mulheres negras têm dado respostas aos mecanismos de exclusão de uma sociedade marcada por sistemas violentos de discriminação.

O protagonismo político das mulheres negras é perceptível em diversos momentos da história do Brasil, por meio de articulações estabelecidas dentro e fora dos espaços de sociabilidade negra. Estudos históricos apontam a importância das mulheres africanas e afro-descendentes na sustentação de famílias negras na escravidão e na liberdade e na formação de linhagens longevas nos campos e nas cidades. Ademais, elas estabeleceram redes por meio dos ambientes de trabalho, de forma que a atuação no comércio proporcionou recursos para a compra de número considerável de alforrias e ocupação de espaços sociais no mundo livre.

Desse modo, os agenciamentos contemporâneos das mulheres negras em defesa da vida e da liberdade não representam uma novidade. O que torna o momento atual singular é que, coletivamente, elas reivindicam o reconhecimento público de uma tradição feminina negra na criação de projetos emancipatórios para suas comunidades e o próprio país. Tal atitude foi impulsionada pelos aportes oferecidos pelos feminismos negros, mulherismo africana e toda gama de conhecimento criado por mulheres negras de diferentes classes sociais. Ao valorizar dimensões da vida como o cuidado, o afeto e a transmissão das experiências negras, o pensamento feminino negro torna visível a radicalidade política do seu legado.

A marcha exprime continuidades e descontinuidades de um longo processo, tornando-se, portanto, um acontecimento incontornável para a compreensão do presente e a ampliação de repertório de sujeitos centrais da luta antirracista e do país. A esse respeito, sumarizou Luiza Bairros (1953-2016): “Não tem mais como você pensar o país desconsiderando a população negra, que é a maioria da população. Desconsiderando a mulher negra. Sem isso você não estaria fazendo nada, não estaria pensando nada. E a marcha está dizendo isso”.

Mariléa de Almeida, doutora em História (Unicamp)

Taina Silva Santos, mestranda em História (Unicamp)

'História do Brasil ensinada pelo Movimento Negro'

Amilcar Pereira e Stephane Ramos

Crianças e jovens de diferentes cores de pele precisam aprender sobre a trajetória de lideranças pretas brasileiras

RIO - Quando perguntados sobre personalidades do movimento negro em sala de aula, estudantes lembram de Martin Luther King, Malcolm X ou Panteras Negras. As referências para pensar o antirracismo são sempre as vindas dos Estados Unidos, como se não houvesse movimento negro com força no Brasil. O diagnóstico feito por Jéssika R. S. Silva, professora de História da rede estadual do Rio de Janeiro e doutora em Educação pela UFRJ, aponta para uma lacuna de toda a comunidade escolar.

O que muitos alunos, mães e pais não sabem é que o movimento negro no Brasil, a exemplo da Frente Negra Brasileira (FNB), maior organização política do tipo na primeira metade do século 20, foi fonte de inspiração para a luta dos negros americanos. Nessa mesma linha, a Lei 10.639, de 2003, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, foi uma conquista do movimento negro deste país. Algo que o movimento negro nos Estados Unidos nunca conseguiu alcançar.

Angela Davis, intelectual ativista americana de longa trajetória, já afirmou em diversos momentos o quanto ela aprende com as pautas e ações organizadas pelo movimento negro daqui. Em sua avaliação, Lélia Gonzalez (1935-1994), pensadora negra feminista brasileira, lhe ensinou muito mais do que ela teria a nos ensinar.

Embora ainda não reconheçamos amplamente as organizações e as lideranças do movimento negro brasileiro — por nome e sobrenome — nas escolas e na sociedade como um todo, temos lidado com os resultados de suas ações. A lei citada e as políticas de cotas para negros e negras nas universidades e serviços públicos são fortes expressões dessa agência histórica.

Como essas conquistas foram possíveis? As respostas demandam o nosso conhecimento das diversas trajetórias de luta da população negra brasileira, porque elas dão a medida do que nós somos como Nação, porque são parte incontornável da História do Brasil. As crianças e jovens nas escolas, negras em sua maioria, precisam saber que a luta antirracista aqui produziu lideranças e organizações negras como Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento (1914-2011), Oliveira Silveira (1941-2009), Carlos de Assumpção (1927-), Lydia Garcia (1938-), Ana Célia da Silva (1940-), Edson Cardoso (1949-), Sueli Carneiro (1950-), Zélia Amador (1951-), a FNB, o Movimento Negro Unificado (MNU), entre tantos outros sujeitos individuais e coletivos que têm ajudado a mudar o Brasil por meio da luta antirracista.

A Rede de HistoriadorXs NegrXs tem se somado a esses esforços em suas ações internas e externas para aquilo que o MNU já reivindicava em sua Carta de Princípios de 1978: “a reavaliação do papel do negro na História do Brasil”. Isso significa que as vidas negras precisam ocupar os currículos, as escolas e qualquer espaço na proporção de sua real relevância! Estamos atuando para efetivamente fazer valer a máxima: Vidas Negras Importam!

Amilcar Pereira, doutor em História (UFF) e professor da Pós-Graduação em Educação e em Ensino de História (UFRJ)

Stephane Ramos, doutoranda em História (UnB) e mestre em História Comparada (UFRJ)

Leia mais

Nossas heranças:'Nossas heranças: os patrimônios negros no Brasil', por Francisco Phelipe Cunha Paz e Mônica lima

Marcha histórica:'O legado político das mulheres negras', por Mariléa de Almeida e Taina Silva Santos

Na escola:'História do Brasil ensinada pelo Movimento Negro', por Amilcar Pereira e Stephane Ramos

Morte de Lamarca completa 50 anos e atuação na guerrilha ainda incomoda militares

Pressões políticas e jurídicas mantêm em suspenso definição sobre a reparação financeira à viúva e aos dois filhos do capitão

Vinícius Valfré, O Estado de S.Paulo

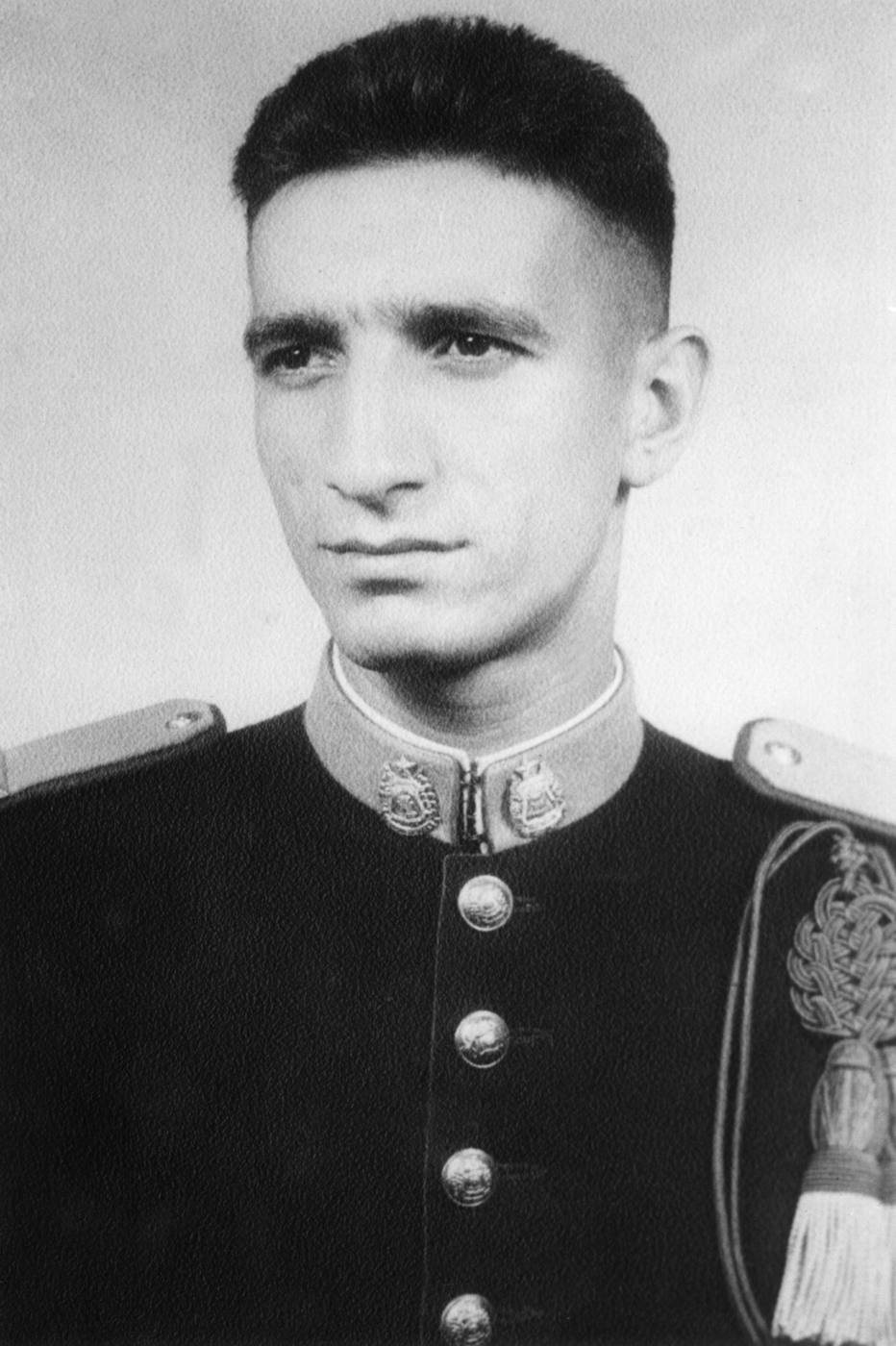

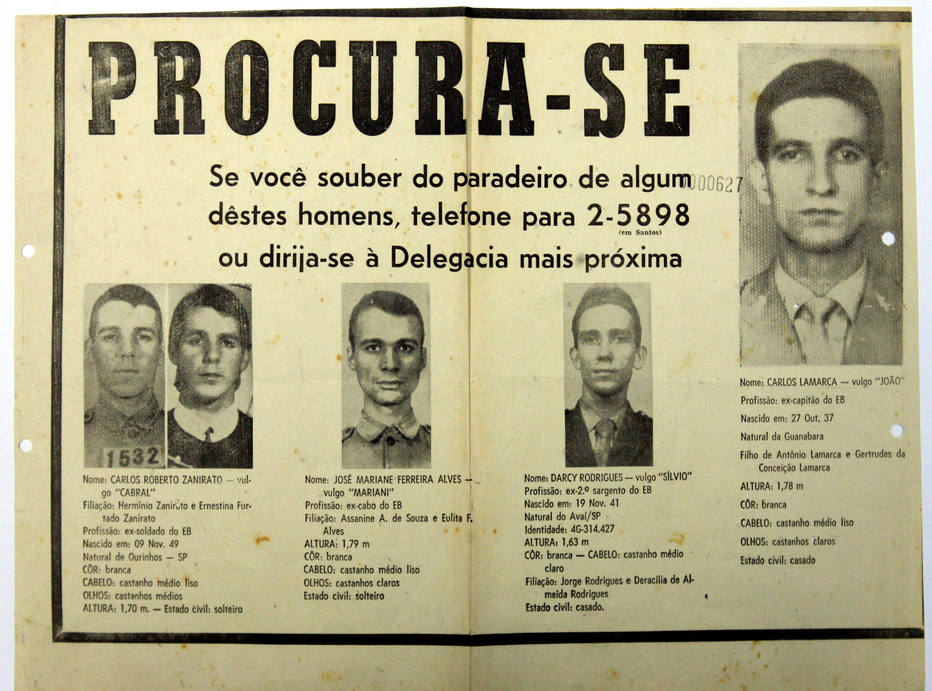

BRASÍLIA - Há exatos 50 anos, em 17 de setembro de 1971, Carlos Lamarca era metralhado sob a sombra de uma baraúna, no sertão da Bahia. A história do capitão do Exército que desertou para participar da luta armada contra a ditadura ainda provoca desconforto. As Forças Armadas não aceitam a anistia concedida em 2007. Até o presidente Jair Bolsonaro tenta inserir na própria biografia uma suposta contribuição decisiva à captura do combatente.

Pressões políticas e jurídicas mantêm em suspenso a definição sobre a reparação financeira à viúva e aos dois filhos de Lamarca, quase dez anos depois da lei criada no governo de Fernando Henrique Cardoso, em 2022, que permitiu o pagamento de indenizações a famílias de perseguidos políticos. O processo que discute a indenização entrou na pauta de uma das turmas do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nesta semana, mas o julgamento acabou adiado, sem data para ser retomado. A depender do desfecho, o caso ainda pode ir ao plenário e, em seguida, às instâncias superiores.

LEIA TAMBÉM

MP investiga demolição do busto de Lamarca em Cajati

Desde 2015 a reparação financeira à família Lamarca está suspensa por decisão do primeiro grau da Justiça Federal do Rio, com determinação para o ressarcimento dos valores recebidos. Duas ações semelhantes, que depois passaram a tramitar unidas, questionam os benefícios. Uma é assinada pelos clubes Militar, da Aeronáutica e Naval, que defendem interesses de militares da reserva. A outra foi movida pelo advogado João Henrique Freitas, hoje chefe da Assessoria Especial de Jair Bolsonaro e presidente da Comissão da Anistia.

A mesma comissão, em 2007, reconheceu como anistiados o capitão Lamarca; a viúva, Maria Pavan; e os filhos César e Cláudia. Determinou o pagamento de R$ 100 mil a cada um deles, a título indenizatório, uma reparação econômica à viúva, de R$ 902 mil, a promoção do capitão a coronel e a fixação da pensão em valor correspondente ao ganho de um general de brigada.

Maria e César vivem hoje em Portugal. Claudia, no Brasil. Procurados, não quiseram comentar a data histórica nem o processo que se arrasta na Justiça. Sem ligação com as bandeiras de Lamarca, os três se exilaram em Cubapouco antes de ele optar por combater a ditadura, em 1969, e foram monitorados pelo Serviço Nacional de Informações (SNI), no exterior e depois do retorno ao Brasil.

Os advogados do Clube Militar esperam a manutenção da decisão de primeiro grau. “A expectativa que a gente tem é a de que seja mantida a sentença. Pelo nosso entendimento, o que ocorreu é que o ex-capitão cometeu deserção e furto de armamento. Não foi afastado das fileiras do Exército por perseguição política, mas por crimes julgados pela Justiça Militar”, comentou Alexandre Fortes da Costa.

Por sua vez, o presidente da Comissão de Anistia em 2007 Paulo Abrão afirma que, independentemente do “juízo de valor” das práticas de Lamarca, é “dever” do Estado promover a reparação. “Me parece muito sintomático que estejamos em pleno 2021 criando obstáculos para complementar o ciclo da reconciliação nacional.”

Caçada. Lamarca é um dos adversários da ditadura mais lembrados por Jair Bolsonaro, para quem a figura histórica não passa de um terrorista da pior espécie que matou um tenente do Exército enquanto fugia de um cerco. Como deputado, dedicou entrevistas e discursos contra o ex-militar. Na disputa à Presidência em 2018, apresentou a versão de que embrenhou-se nas matas de Eldorado, região do Vale do Ribeira, onde cresceu, na caçada a Lamarca. “Eu participei da luta armada no Vale do Ribeira, na caça do Lamarca (...). Esse grupo do Lamarca era o mesmo grupo da Dilma Rousseff”, disse, em entrevista ao Roda Viva, em julho de 2018.

Em 1969, Lamarca fugiu do quartel, no bairro de Quitaúna, em Osasco (SP), numa Kombi carregada de fuzis e metralhadoras. No ano seguinte, ele e mais sete guerrilheiros da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) passaram em fuga por Eldorado. Jair Bolsonaro tinha 15 anos recém completados. O presidente narra que os militares que participaram de confrontos com Lamarca na cidade ganharam prestígio. E foi deles que recebeu recomendações para seguir a carreira militar. Ainda que Bolsonaro tenha oferecido alguma contribuição – algo do que não existe registros, e considerado pouco crível por especialistas –, quase nada adiantou. Lamarca ainda estaria livre por quase um ano e meio.

Anistia. Ministro da Justiça à época em que a anistia foi concedida a Lamarca, Tarso Genro afirma que a condição foi atestada não a partir dos feitos do ex-capitão, mas por conta do tratamento dado a ele pelo Estado. “O assassinato de Lamarca foi feito fora das regras da própria ditadura. Portanto, ele tem que ser anistiado. Sofreu a punição máxima, assassinato a sangue frio”, diz. “Com essa formulação, queríamos criar uma concepção dialógica dentro da transição, para que ocorressem duas coisas: as pessoas que sofreram as agruras da perseguição fossem assistidas e as pessoas que se comportam fora da legalidade do próprio regime fossem responsabilizadas”, ressalta. “O que ocorreu, apesar do nosso esforço, foi o contrário.”

Homenagens na Bahia

O 17 de setembro é feriado em Brotas de Macaúbas e em Ipupiara, cidades vizinhas localizadas no sertão da Bahia, a cerca de 600 quilômetros de Salvador. Foi nessa região que Lamarca escreveu seu último capítulo e entrou para o imaginário local.

Assim como ele, por exemplo, o sindicalista José Campos Barreto também é lembrado e homenageado até hoje. Natural de Brotas, Zequinha, como era conhecido, liderou importantes greves em Osasco (SP) no fim dos anos 1960 e, mais tarde, integrou os quadros da VPR. Ele e Lamarca foram capturados juntos, após dias de fuga pela caatinga à base de rapadura.

Uma grande operação liderada pelo major Nilton Cerqueira foi montada para dar fim a ambos, mortos a tiros em um distrito de Ipupiara e expostos em um campo de futebol da comunidade de Brotas.

Irmão de Zequinha, Olderico Campos, 73, conta que os militares espalharam muitas “fake news” para convencer os locais a darem informações que levassem ao paradeiro de ambos. “A elite da repressão veio toda para Brotas, o ponto central deles foi aqui. Eles colocavam na cabeça das pessoas que Lamarca tinha uma bomba que, se soltasse, não sobraria uma pessoa, uma cabeça de gado, num raio de 20 quilômetros”, lembra.

Sabendo da perseguição ao irmão, Olderico, com 23 anos, chegou a trocar tiros com os militares. Foi ferido na mão e no rosto e torturado na propriedade da família. O irmão Otoniel, de 20 anos, foi morto a tiros. Aposentado e dono de uma pequena propriedade rural, Olderico conta que costuma receber admiradores de Lamarca e Zequinha que visitam a região para reconstituir os últimos passos e render homenagens à dupla. “Eu tenho admiração profunda por aquela força, intelectual e física. Eu não ia brigar com o esquadrão da morte por qualquer coisa, não é? Considero Zequinha como vivo. Nenhum dos dois, nem Zequinha nem Lamarca, a gente chama de finado”, disse.

A principal homenagem anual parte da Igreja Católica. O bispo da Diocese de Barra, Dom Luiz Cappio, 74, que ficou conhecido nacionalmente pelas greves de fome que fez contra a transposição do Rio São Francisco no início dos anos 2000, organiza uma procissão seguida de missa acompanhada por moradores de Ipupiara. Por iniciativa do sacerdote, foi construído no local em que os dois foram mortos o Memorial dos Mártires, em homenagem a Lamarca, Zequinha e outros quatro filhos da cidade que lutaram contra a ditadura. “Fazemos isso há aproximadamente 20 anos. Sempre tem pessoas de fora, a palavra é aberta. As pessoas dão seus testemunhos”, destacou o religioso. “No começo houve resistências, mas hoje já faz parte da opinião pública de toda aquela região o valor dessas pessoas.

”NOTÍCIAS RELACIONADAS

- MP investiga demolição do busto de Lamarca em Cajati

- Bolsonaro diz que denúncias de tortura na ditadura são 'tudo cascata para ganhar indenização'

- Depois do presidente, bolsonaristas também usam dados falsos para atacar Miriam Leitão

Fonte: O Estado de S. Paulo

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,morte-de-lamarca-completa-50-anos-e-atuacao-na-guerrilha-ainda-incomoda-militares,70003842886

Morto há 50 anos, Anísio Teixeira deixou vivo legado para a educação brasileira

Em artigo na revista Política Democrática Online, Marcelo Aguiar destaca luta de Anísio Teixeira, um dos fundadores da UnB

Cleomar Almeida, Coordenador de Publicações da FAP

Assassinado há 50 anos em circunstâncias nunca esclarecidas durante a ditadura militar no Brasil, o educador, jurista, escritor e um dos fundadores da Universidade de Brasília (UnB) Anísio Teixeira, morto aos 70 anos, ainda continua vivo na luta pelas bases da escola pública, gratuita, laica e universal.

Anísio Teixeira é lembrado em artigo do autor do livro “Educação Pós-Covid-19: novos desafios para o Brasil” (Geração), Marcelo Aguiar, publicado na revista Política Democrática Online de abril (30ª edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania. O acesso a todos os conteúdos da revista é gratuito no site da entidade.

Veja versão flip da 30ª edição da Política Democrática Online: abril de 2021

Aguiar é ex-secretário de Educação do Distrito Federal (em 2010 e de 2013 a 2014). Ele também foi secretário executivo do Ministério do Trabalho em 2012 e secretário Nacional do Bolsa Escola no MEC em 2003, além de ser ex-consultor do Unicef para educação na África (de 1999 a 2000).

“Ditadura eliminou”

“Aquele 11 de março de 1971 ficaria marcado na história da educação brasileira como o dia em que a ditadura eliminou mais um intelectual que lutava por uma educação pública para todos, gratuita, laica e de qualidade”, afirma Aguiar, no artigo da revista da FAP.

Anísio Teixeira, ressalta Aguiar, era “defensor de uma educação que atendesse a todos, independente de raça, credo ou condição financeira, e que olhasse para os interesses da comunidade em que estava”.

De acordo com o artigo publicado na revista Política Democrática Online de abril, Anísio Teixeira “queria uma escola que deixasse de ser feita para a elite e desse início a uma sociedade mais justa”.

Veja todos os autores da 30ª edição da revista Política Democrática Online

“Para ele, a educação era a verdadeira geradora de mudanças. Considerado americanófilo pela esquerda e comunista pela direita, era membro do movimento ‘Escola Nova’, que visava a renovação do modelo de educação e, logo, da escola. Um verdadeiro ‘escolanovista’, herdeiro da influência do filósofo americano John Dewey, de quem foi aluno nos EUA”, escreve.

“Educar, em vez de instruir”

Conforme destaca o ex-secretário de Educação do DF, Anísio Teixeira acreditava que “as novas responsabilidades da escola eram a de educar em vez de instruir, formar homens livres em vez de homens dóceis, preparar para um futuro incerto em vez de transmitir o passado claro, e ensinar a viver com mais inteligência, mais tolerância e mais felicidade”.

Para saber mais, acesse o artigo completo de Aguiar na revista Política Democrática Online de abril. Além da análise dele, a publicação tem entrevista exclusiva com o ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão, artigos de política nacional, política externa, cultura, entre outros, e reportagem especial sobre avanço de crimes cibernéticos.

Leia também:

Com Bolsonaro, país aumenta risco de ficar fora de negociações da política externa

Pesquisador do Ipea aponta “impactos de ordem moral” da pandemia da Covid

Diretoria do Banco Central parece infectada por ‘populismo cambial’, diz economista

‘Segurança jurídica é elemento de importância quase espiritual’, diz advogada

‘Quatro parcelas de R$ 250 serão insuficientes’, diz economista Sérgio Buarque

Vinícius Müller mostra passos fundamentais à criação da “pedagogia do centro”

Criminosos provocam tsunami de crimes virtuais na pandemia com ransomware

Editorial da Política Democrática Online conclama oposições para cooperação

‘Governo federal cooptou Centrão para impedir impeachment’, diz Temporão

Clique aqui e veja todas as edições anteriores da revista Política Democrática Online

RPD || Marcelo Aguiar: 50 anos sem Anísio Teixeira

Perseguido pelo golpe de 1964 e morto em 1971 em circunstâncias nunca esclarecidas, Anísio Teixeira foi educador, escritor, jurista e um dos fundadores da Universidade de Brasília (UnB). Nos anos 1930, lançou as bases da escola pública, gratuita, laica e universal

“Só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a escola pública.”

Anísio Teixeira, in Educação para a Democracia (1936)

No final da manhã de uma ensolarada quinta-feira no Rio de Janeiro, Anísio Teixeira saiu a pé da sede da Fundação Getúlio Vargas, em Botafogo, para visitar o amigo Aurélio Buarque de Holanda, que morava ali perto e com quem almoçaria e pediria voto. Era candidato à Academia Brasileira de Letras. Nunca chegou ao almoço. Aquele 11 de março de 1971 ficaria marcado na história da educação brasileira como o dia em que a ditadura eliminava mais um intelectual que lutava por uma educação pública para todos, gratuita, laica e de qualidade.

No outro dia, a família recebeu a notícia, pelo acadêmico Abgar Renault, que soube do então comandante do Exército, Sizeno Sarmento, que Anísio estava “detido para averiguações” nas dependências da Aeronáutica. Dois dias depois o educador foi encontrado no fosso do elevador do edifício onde residida Aurélio Buarque de Holanda, com duas grandes lesões no crânio, incompatíveis com a suposta queda. Ao lado do corpo, um taco de madeira, causador das lesões.[1]

Defensor de uma educação que atendesse a todos, independente de raça, credo ou condição financeira, e que olhasse para os interesses da comunidade em que estava, Anísio Teixeira queria uma escola que deixasse de ser feita para a elite e desse início a uma sociedade mais justa. Para ele, a educação era a verdadeira geradora de mudanças. Considerado americanófilo pela esquerda e comunista pela direita, era membro do movimento “Escola Nova”, que visava a renovação do modelo de educação e, logo, da escola. Um verdadeiro “escolanovista”, herdeiro da influencia do filósofo americano John Dewey, de quem foi aluno nos EUA.

Para ele, as novas responsabilidades da escola eram a de educar em vez de instruir, formar homens livres em vez de homens dóceis, preparar para um futuro incerto em vez de transmitir o passado claro, e ensinar a viver com mais inteligência, mais tolerância e mais felicidade. Defendia que, numa escola democrática, professores e alunos devem trabalhar em liberdade, desenvolvendo a confiança mútua. “Estamos passando de uma civilização baseada em uma autoridade externa para uma baseada na autoridade interna de cada um de nós”, dizia em seu livro Pequena Introdução à Filosofia da Educação.

Como intelectual orgânico que era, não somente defendia suas idéias, mas concretizou diversas delas. Em 1961, como Secretário de Educação da Bahia, criou a primeira Escola Parque, modelo de Educação Integral, em Salvador. Logo depois, nomeado diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, que viria a ser o INEP de hoje, inicia o projeto de construção de 28 Escolas Parque em Brasília, recém-inaugurada. Não conseguiu. Foram construídas apenas cinco unidades do projeto, todas no Plano Piloto da Capital. Com o golpe de 1964, foi afastado do cargo de Reitor da Universidade de Brasília, que havia criado junto com Darcy Ribeiro, e passou a dar aulas em universidades americanas.

Nasci em Brasília e cresci ouvindo que o sistema educacional da cidade foi inspirado nos ensinamentos de Anísio Teixeira. Estudar nas famosas Escolas Parque, onde os alunos tinham Ensino Integral e desenvolviam no contraturno atividades culturais, esportivas e aprendiam línguas, era o sonho de toda criança naquela época. Sonho para poucos. Aluno da escola pública e morando na periferia de Brasília, numa das chamadas Cidades Satélites, nunca tive esse privilégio.

Já adulto, como Secretário de Educação do DF, tive a honra de implantar, em 2014, as duas únicas novas Escolas Parque abertas 54 anos após a inauguração da Capital. Fiz questão que fossem fora do Plano Piloto, nas cidades de Ceilândia e Brazlândia, periferia de Brasília. A primeira, a maior cidade do Distrito Federal, surgida a partir de um programa de erradicação de invasões, e a segunda, a mais rural e distante cidade do centro da capital. Em Brazlândia, chama-se Escola Parque da Natureza; já em Ceilândia, Escola Parque Anísio Teixeira.

Foi a forma de homenagear o pensador, não só dando seu nome a uma das unidades, mas também seguir seus ensinamentos. Estão perto dos mais pobres e oferecem a esses alunos acesso a toda a grandeza, complexidade e resultados que uma proposta como essa proporciona. Hoje, 50 anos após sua morte, seu legado segue vivo, pulsante e ainda à frente de seu tempo.

[1] Informações constates no Relatório da Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade da Universidade de Brasília, Brasília: FAC-UnB, 2016.

* Marcelo Aguiar é arquiteto, foi secretário de Educação no Governo do Distrito Federal por duas vezes, em 2010 e 2013/2014, e de Ensino Integral em 2009. Também foi secretário executivo do Ministério do Trabalho em 2012 e secretário Nacional do Bolsa Escola no MEC em 2003. Foi consultor do Unicef para educação na África entre 1999 e 2000 (Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe) e América Latina entre 2001 e 2002 (Equador, Bolívia, El Salvador e México). Autor dos livros “Educação para enfrentar a pobreza” (2002) e “Educação pós-Covid-19” (2021).

- ** Artigo produzido para publicação na Revista Política Democrática Online de abril (30ª edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.

- *** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na Revista Política Democrática Online são de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, as opiniões da Revista.

Alberto Aggio: A experiência chilena, 50 anos depois

Há 50 anos o Chile vivia uma experiência política extraordinária. Foi o período em que Salvador Allende governou o país, depois de ter vencido as eleições em 1970 e, quase três anos depois, ser deposto por um golpe militar, em 11 de setembro de 1973.[1] Tão logo se começa a rememorar o período vêm à mente as imagens que correram o mundo ao registrarem o assalto ao Palácio La Moneda, em Santiago. Cenas chocantes especialmente em se tratando de um país que cultivava, interna e externamente, a imagem de estabilidade política e solidez institucional.

O que ocorreu para que se chegasse a tal ponto? Até hoje, 50 anos depois, essa pergunta é feita e há muitas respostas para ela, tanto quanto as incógnitas que permanecem submersas. Diversos aspectos são apresentados como fatores explicativos. Dentre eles, o fato de que Allende tornou-se Presidente mas seu apoio eleitoral era minoritário, uma vez que havia sido eleito com apenas 36% dos votos e sua posse aprovada, em segunda instância, pelo Congresso; que as forças políticas da época se dividiam em três — os liberais e nacionalistas, a democracia-cristã e o eixo socialista-comunista —, com projetos de sociedade distintos, o que dificultou a convivência e o equilíbrio do sistema político ao extremarem suas posições; que as reformas implementadas por Allende, aprofundando a reforma agrária, estatizando bancos e empresas, evidenciaram-se excessivamente maximalista e o caminho adotado para realizá-las, por meio do Executivo, acabaram abrindo espaço para a contestação e a ingovernabilidade; que o apoio dos EUA à oposição e, por fim, ao golpe de Estado, não deixam dúvidas a respeito da transcendência do que se passou no Chile, um dos palcos da confrontação acionada pela “guerra fria”.

Os três anos nos quais Allende governou o Chile são identificados como a experiência chilena, que mesmo depois do golpe militar continuou a provocar uma sensação paradoxal, constituindo-se numa referência positiva e negativa em razão do fracasso da chamada via chilena ao socialismo, que acalentava a ideia de que seria possível a construção do socialismo mediante a manutenção e o aprofundamento da democracia. Tratava-se de uma proposição inédita, de repercussão universal.

Por muito tempo fez-se uma discussão reducionista da via chilena ao socialismo. Para alguns era mais uma ilusão reformista; para outros, ensaiava-se uma perspectiva nova de construção do socialismo. Entre os protagonistas, as avaliações posteriores tenderam a reproduzir a divisão que habitava a esquerda chilena do período Allende.[2] Imerso nesse antagonismo anacrônico, onde inutilmente se busca uma “saída” para o governo Allende, o passado permanece envolto numa bruma que não se dissipa.

VIA CHILENA E VIA DEMOCRÁTICA AO SOCIALISMO

Em diversas oportunidades Allende usou a expressão via democrática para qualificar melhor a opção que a esquerda deveria seguir no Chile. Esta expressão, para Allende, enfatizava a forma de luta e o comportamento político que a esquerda deveria adotar no exercício do poder. Foi neste sentido que suas referências à via democrática acabaram por selar uma identificação entre processo (experiência chilena) e projeto (via chilena ao socialismo) que, juntos, passaram a ser vistos como uma experiência prática de aplicação daquilo que nas perspectivas teóricas da esquerda ocidental se chamava — ainda que de uma maneira um pouco difusa — de via democrática ao socialismo.

No entanto, a história não corrobora esta identificação. Mesmo que Allende jamais tenha se afastado dos procedimentos democráticos, a experiência chilena apenas pode ser compreendida como uma tentativa de realização prática dos pressupostos da via chilena, uma vez que o projeto que a embasava nem sempre fora compreendido no interior da UP como uma via democrática ao socialismo. A identificação entre via democrática e via chilena ao socialismo não se configurou como uma linha política clara e hegemônica nem no governo nem entre os partidos que o apoiavam. Tratava-se de uma estratégia bastante inovadora para os dois principais partidos da esquerda chilena, o PC e o PS. Para ambos, a superação do Estado burguês no processo revolucionário chileno se concluiria com o estabelecimento da ditadura do proletariado, única situação em que se poderia pensar a implantação do socialismo. Para o PC, era necessário chegar ao momento da ruptura mantendo a institucionalidade; para o PS, era preciso resolver a questão do poder e formar um Estado paralelo fundado no “poder popular”. Em suma, para os dois partidos, a particularidade chilena confirmaria, mais uma vez, as leis universais da revolução.

Está claro, portanto, que aquela esquerda concebia a via chilena apenas como um elemento de retórica, um slogan, um artifício de unidade e mobilização. A via chilena constituiu-se apenas numa “anunciação” e não numa aplicação da via democrática para o socialismo. A cultura política convencional que governava a cabeça da esquerda chilena — mas não apenas dela — não permitiu que se pensasse na ideia de que a democracia era ou poderia ser “a via” do socialismo. Isto somente iria começar a ser formulado em outro contexto e em função das lições que foram extraídas do golpe de 1973.[3]

Esse caráter anunciador do projeto da via chilena, mais intencional do que dirigente de uma grande política, perdeu poder de atração e eficácia no decorrer do governo, diluindo-se na imperiosa necessidade de manter unida a coalizão de esquerda como forma de sustentação política. Do ponto de vista prático, o que ocorreu foi que a via chilena ao socialismo de Allende acabou por reduzir-se a um conjunto de operações táticas frente à economia e ao aparelho de Estado. Mesmo Allende supunha que o processo se encaminharia para uma situação de ruptura na qual se poderia transformar o Estado vigente em Estado antagônico ao capitalismo. A via socialista deveria ser capaz, nestas circunstâncias, de articular simultaneamente criação socialista e resolução do problema do poder como processos construtivos de desarticulação da dominação capitalista. Aqui ressoam ecos fortes do “socialismo de esquerda europeu” que, à época, criticando o comunismo soviético e a socialdemocracia, procurava encontrar uma alternativa que vinculasse reforma e revolução. Mas o resultado foi outro: fraturada, a UP não executou nem desenvolveu a via chilena ao socialismo e o que nela se anunciava como uma possibilidade de caminho democrático ao socialismo.

A experiência chilena de Allende e da UP evidencia que foi impossível seguir adiante sem a construção de consensos e de instituições que dessem suporte às transformações estruturais colocadas em curso. Seu fracasso deixa explícito que aquela era uma revolução que se tornou impossível por conta da cultura política convencional que marcava a esquerda da época diante do caminho escolhido: transitar ao socialismo por meio da democracia.

DE UM CHILE A OUTROS: IMAGENS DA EXPERIÊNCIA CHILENA

Toda metáfora quer dar corpo concreto a uma impressão difícil de exprimir. Sua forte produtividade heurística, a despeito das imprecisões, cumpre um papel de síntese, procurando assegurar, por meio de um custo muito pequeno, o máximo rendimento comunicativo. Em relação à experiência chilena, alguns analistas se mantiveram prisioneiros à imagem da tragédia como síntese daquele processo, predeterminado ao fracasso. A história aqui é vista como uma aproximação a um fim inexorável, o que impossibilita que se investigue as estratégias, cálculos e erros, bem como o grau de responsabilidade dos atores envolvidos, dimensões sem as quais não se explicariam os três anos de governo, suas razões, suas dificuldades e seus limites.

O cientista social Tomás Moulian buscou outra angulação. Para ele, o período da UP expressou simultaneamente “festa e drama”, foi “excitante e efervescente” bem como “doloroso e traumatizante”.[4] Havia uma dimensão positiva, de festa popular — uma dimensão erótica —, mas também uma face negativa, marcada pela imposição do regime ditatorial que sucedeu ao golpe de Estado. “Festa e drama” eram duas caras de uma mesma moeda. A festa assumia “a forma de uma catarse vingativa, adotava o caráter de uma vingança por anos de sofrimento, silêncio e impotência”; “não era alegre, tinha a gravidade dos ritos, onde o povo se assume como juiz”; “expressão de uma pulsão escatológica” em que se acreditava ter chegado o “momento do acerto de contas”, momento definidor em que o povo capturava o futuro para si, imagem condensada na ideia de “revolução triunfante”. O drama, por sua vez, materializou-se na “encarniçada batalha política”, na emergência de uma “situação de crise catastrófica gerada e produzida (no seu sentido forte) pelas decisões adotadas, em diferentes conjunturas do processo, pelos atores em conflito”. Nessa leitura, a crise de 1973 é ainda vista como derrota da UP, evitando-se aludir ao fracasso de um governo conduzido pela esquerda.

Quase 10 anos depois, Moulian retoma o turbilhão de imagens para recontar a história da UP, agora no contexto do “transformismo” pós-ditatorial[5]. No novo contexto, o período Allende representa um Chile romântico, o avesso do Chile da Concertación[6], onde predomina a negociação, o pragmatismo político, o consumismo, etc. O romantismo da UP assumiria um “pathos trágico”, típico da adolescência. Seu desfecho, um “doloroso aborto”, imagem que sugere a explosão de violência que se impôs depois de 1973.

Para Moulian, o Chile “transformista” dos tempos da Concertación, evidenciando outra cristalização identitária, equivoca-se ao criar o mito da transição modelar da mesma forma que se equivocou ao mistificar o “Chile democrático” anterior à catástrofe de 1973. “Verniz e aparência”, diz o nosso autor: “a estabilidade da democracia chilena até a década de sessenta sustentou-se mais em razão de suas imperfeições do que de suas perfeições”. A estabilidade chilena, como “nossas ilusões”, continua, não se baseava “no enraizamento da democracia na cultura, nos valores incorporados com força quase atávica”[7].

O Chile do final da segunda década do século XXI já é inteiramente outro. O período da Concertación se foi com a alternância de poder com a direita democrática. Mas, o Estado de “mal-estar social”, marcado por extensas desigualdades e a manutenção da Constituição de 1980, herdada do período Pinochet, acabaram por gerar o que ficou conhecido como o “estallido” de outubro de 2019, quando multidões desceram às ruas de forma tão imponente quanto surpreendente. Essa explosão social forçou o acordo político que iria dar sustentação à realização de um Plebiscito quase um ano depois no qual se aprovou os termos de realização da eleição e funcionamento de uma Assembleia Constituinte, responsável pela elaboração de uma nova Constituição.

Afirmar que há uma identidade entre essa “irrupção de massas” e a vitória de Allende em 1970 alimenta equívocos. A eleição de Allende em 1970 não tem nada semelhante ao outubro de 2019. A catarse dos cânticos da UP nas ruas de Santiago, em outubro de 2019, pode iludir a quem pensa em fazer a História voltar atrás. No prefácio a um livro coletivo sobre os 50 anos da UP[8] Tomás Moulian chama a atenção para a impossibilidade de se repetir aquele processo. Também cantada nas ruas em 2019, “El baile de los que sobran”, do álbum Pateando piedras (1986), da extinta banda, Los Prisioneros, talvez sinalize mais realisticamente o que se pensa ultrapassar e o que se ambiciona alcançar.

Hoje o Chile de Allende e da UP está bastante distante do universo político que anima os jovens que saem às ruas e pedem mudanças estruturais para o País. Se há alguma atualidade daquele Chile nos dias de hoje ela não está na expectativa de se retomar os pressupostos do projeto de construção do socialismo por meio da democracia, mas na compreensão dos dilemas políticos que, hoje, vivenciamos e que assumem dimensões universais. A experiência chilena deve ser vista, portanto, como um ponto de inflexão na necessidade de superação da cultura política da revolução, sem a qual não haverá possibilidade de redirecionamento das políticas da esquerda para o enfrentamento dos problemas e impasses da democracia, entendida como a projeção civilizacional do nosso tempo, capaz de garantir transformações históricas sem a perda das liberdades e das individualidades. O fracasso da experiência chilena demonstra que o tempo da revolução é incompatível com o tempo da política. Enquanto o primeiro é marcado pela urgência da tomada do poder, o segundo reconhece que as transformações históricas devem ocorrer a partir de consensos pactuados politicamente no interior de uma moldura democrática.

Notas:

[1] Allende foi candidato pela Unidade Popular (UP), uma coalizão de esquerda que tinha como eixo os Partidos Comunista (PC) e Socialista (PS), mais os Radicais, o partido Socialdemocrata, a Ação Popular Independente e o Movimento de Ação Popular Unificado (MAPU); o golpe militar foi liderado pelo general Augusto Pinochet que imporia uma ditadura por 17 anos.

[2] AGGIO, A. Democracia e socialismo: a experiência chilena. Curitiba: Appris, 3ª. Ed. 2021.

[3] O início do reconhecimento dessa perspectiva se dá nos três artigos de Enrico Berlinguer, líder do Partido Comunista Italiano (PCI), publicados em 28 de setembro e 5 e 12 de outubro de 1973 em Rinascita, que dão corpo ao chamado “compromesso storico” entre o PCI e a DC. Ver Vacca, G. L`Italia contesa – comunisti e democristiani nel lungo dopoguerra (1943-1978). Venezia: Marsilio, 2018, p. 266 (há uma tradução brasileira no prelo pela Editora da Unicamp).

[4] MOULIAN, T. “La Unidad Popular: fiesta, drama y derrota”. In GAZMURI, J., Chile en el umbral de los noventa. Santiago: Planeta, p. 27-41, 1988.

[5] MOULIAN, T. Chile Actual, anatomía de un mito. Santiago: LOM/Arcis, 1997.

[6] A Concertación de los partidos por la democracia nasce no plebiscito de 1988 como Concertación por el No. Foi formada por diversas forças oposicionistas, menos o PC. Em 1990 vence as eleições presidenciais com Patricio Aylwin. Vários Presidentes eleitos pela Concertación governaram o Chile sucessivamente até 2010.

[7] MOULIAN, T., 1997, p. 166.

[8] HENRY, R. A., SALÉM V., J. y CANIBILO R., V. (comps.) La vía chilena al socialismo 50 años después, Tomo II. Buenos Aires: CLACSO, 2020. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20201201032252/La-via-chilena-al-socialismo-Tomo-II.pdf

(Publicado simultaneamente em Estado da Arte, 02.04.2021: https://estadodaarte.estadao.com.br/chile-allende-aggio-horizontes/)

Folha de S. Paulo: AI-5 atingiu pelo menos 1.390 pessoas nos dois primeiros anos

Capítulo 1

Por Rubens Valente, Naief Haddad, Marco Rodrigo Almeida e Laíssa Barros, da Folha de S. Paulo

Por volta das 23h de 13 de dezembro de 1968, no Palácio das Laranjeiras, no Rio, Gama e Silva, ministro da Justiça, e o locutor Augusto Curi anunciaram o texto do Ato Institucional nº 5, o AI-5. Minutos antes, Gama e Silva tinha participado de reunião com o presidente da República, Costa e Silva, e os integrantes do Conselho de Segurança Nacional, formado pelos ministros e pelos principais chefes militares.

Nesse encontro, o governo federal havia sacramentado as medidas do decreto. Quatro anos e oito meses depois do golpe, começava o período mais duro da ditadura.

O AI-5 conferia ao presidente poderes quase ilimitados, como fechar o Congresso Nacional e demais casas legislativas por tempo indeterminado e cassar mandatos.

Também poderia suspender direitos políticos e demitir ou aposentar servidores públicos. Suspendia-se ainda a garantia de habeas corpus em casos como crimes políticos.

Nenhuma dessas medidas estava sujeita à apreciação da Justiça. "Foi uma radicalização que elevou em muito o patamar de arbítrio do regime", diz o historiador José Murilo de Carvalho. "O AI-5 representou uma vitória da linha dura militar, cujas medidas afetaram profundamente direitos civis e políticos considerados básicos numa democracia."

| ||

| No dia 13 de dezembro de 1968, no Palácio Laranjeiras, é editado pelo então presidente Artur da Costa e Silva o Ato Institucional nº 5. Com o AI-5. Foto: Folhapress |

Documentos produzidos pelos militares e relatórios da Comissão Nacional da Verdade (CNV) mostram que o endurecimento promovido pelo AI-5 atingiu pelo menos 1.390 brasileiros até 31 de dezembro de 1970 em diversos setores e diferentes escalões da vida pública no país.

De três ministros do Supremo Tribunal Federal (Vitor Nunes Leal, Hermes Lima e Evandro Lins e Silva), aposentados à força, a dois auxiliares de portaria do Ministério do Trabalho (Gumercindo Libório Morais e José Zacarias da Silva), que foram demitidos sumariamente.

De cinco senadores (Aarão Steinbruch, João Abrahão Sobrinho, Arthur Virgílio Filho, Mário de Souza Martins e Pedro Ludovico Teixeira), cujos mandatos foram cassados, a um encanador demitido pelo Exército (Aloisio Rocha).

Em relação aos documentos militares, a Folha compilou os dados que constam de papéis guardados no Arquivo Nacional, em Brasília, e produzidos pelo extinto CSN (Conselho de Segurança Nacional), órgão de assessoramento direto do presidente da, e pelo Ministério da Aeronáutica.

Ao longo desse período, foram atingidas 80 mulheres, incluindo professoras, advogadas, deputadas, militantes da esquerda armada e até duas militares das Forças Armadas. Elas representam 6% do total.

Os efeitos do ato envolvem diversas patentes, de soldados do Exército a um almirante da Marinha (Ernesto de Mello Baptista), transferido de unidade. Além dos ministros do STF, outros 27 magistrados foram atingidos, incluindo oito da área trabalhista e o ministro do STM (Superior Tribunal Militar) Pery Constant Bevilacqua (1899-1990), aposentado à força por ser considerado adversário do governo.

Em 1976, o ex-ministro disse a escritores que o entrevistaram: "O AI-5 foi o maior erro jamais cometido em nosso país e comprometeu os ideais do movimento de 31 de março [de 1964]. Os fatos a que nos referimos levam à conclusão de que será sempre preferível suportar um mau governo a fazer uma boa revolução".

Em janeiro de 1969, a jornalista e dona do "Correio da Manhã", Niomar Moniz Sodré Bittencourt (1916-2003), teve os direitos políticos suspensos e foi presa. Além dela, que estava à frente de um jornal crítico da ditadura desde o golpe militar, em 1964, seis jornalistas foram afetados nos dois primeiros anos da vigência do AI-5.

Também em 1969, em abril, os direitos políticos de um dos mais importantes jornalistas e romancistas do país Antonio Callado (1917-1997) foram suspensos. O autor de "Quarup" também acabou sendo preso -a cassação foi revogada posteriormente.

O poeta e compositor Vinicius de Moraes (1913-1980) foi aposentado à força no Itamaraty em abril de 1969, no mesmo dia em que foi punido, com a aposentadoria na USP, Caio Prado Júnior (1907-1990), político, historiador e considerado um dos principais intelectuais do país.

Os expurgos ocorriam em ondas, após decisões sumárias tomadas pelo CSN a partir de processos administrativos que não abriam espaço para defesa e duravam poucos dias ou semanas.

Para provar que a pessoa merecia ser punida, o CSN se valia de todo tipo de informação produzida pela repressão, como informes confidenciais produzidos pelo SNI (Serviço Nacional de Informações), peça da máquina de espionagem criada logo após o golpe de 1964.

Os informes eram feitos sem o conhecimento da pessoa sob investigação e podiam ser alimentados com meros boatos não confirmados, distribuídos por adversários do político.

As listas dos punidos eram publicadas no Diário Oficial e anunciadas pela imprensa. Em 15 divulgações de dezembro de 1968 a abril de 1969, 452 pessoas foram atingidas de alguma forma, incluindo 93 deputados federais em exercício do mandato. A maioria teve os direitos políticos suspensos por dez anos, o que implicava a perda imediata do cargo.

"Na fase inicial do AI-5, havia muito improviso na organização do sistema repressivo. Era um trabalho por espasmos", diz à Folha David Lerer, à época deputado federal do MDB paulista. O nome de Lerer, 81, apareceu na primeira lista de cassações após a decretação do ato.

O AI-5 também abriu caminho para o recrudescimento da repressão militar contra opositores à ditadura e integrantes dos grupos de esquerda que haviam adotado o caminho da guerrilha.

| ||

| Guerrilheiros trocados em 1969 pelo embaixador norte-americano, Charles Burke Elbrick, posam para foto em frente ao avião Hércules 56, da FAB. Foto: Divulgação |

Sete meses depois do ato, em julho de 1969, o 2º Exército e o governo de São Paulo criaram, com apoio financeiro de empresas privadas, a Oban (Operação Bandeirante), unidade formada por policiais civis e militares para perseguir militantes da esquerda.

A ditadura ainda estava abalada pelo ataque, em janeiro, liderado pelo capitão Carlos Lamarca (1937-1971) ao quartel de Quitaúna, em Osasco, na Grande São Paulo, de onde levou armas e munições.

No ano seguinte, em outubro de 1970, o modelo criado pela Oban foi difundido pelo interior do país, mas agora sob o guarda-chuva do próprio Exército, com a criação de unidades do DOI-Codi (Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna), que deu sequência à caçada aos integrantes da esquerda armada, com muitos episódios de tortura e execução de presos já dominados.

Da edição do AI-5 a dezembro de 1970, ao menos 44 militantes de esquerda foram mortos, incluindo um dos nomes mais procurados pelos militares, Carlos Marighella (1911-1969), abatido a tiros em São Paulo, e outros 11 foram presos e dados como desaparecidos.

O total de 55 em dois anos corresponde a 13% de todos os mortos e desaparecidos nos 21 anos de ditadura militar, segundo o número da Comissão Nacional da Verdade.

após ação da polícia em 04 de novembro de 1969 - Reprodução

Como se sabe, o ano de 1968 foi um período marcado pela contestação política e comportamental em todo o mundo. No Brasil, a resistência civil também exibia um fôlego crescente.

O enterro do estudante Edson Luís, assassinado por policiais no Rio, atraiu dezenas de milhares de pessoas a um protesto contra o regime militar, em março. Três meses depois, ocorreu a manifestação contra o governo e a violência policial, que ficou conhecida como a Passeata dos Cem Mil.

Os movimentos estudantis e operários ganhavam força ao longo do ano.

No campo oposto, a chamada linha dura (os militares mais radicais) defendia medidas enérgicas para fazer frente ao que via como uma "guerra revolucionária".

"Havia em 1968 um movimento gigantesco de contestação nas ruas. Era um ambiente de grande tensão", diz Delfim Netto, à época ministro da Fazenda do governo Costa e Silva. Entre os 24 membros do Conselho de Segurança Nacional que participaram da reunião no Rio, Delfim, 90, é o único que está vivo.

O ex-ministro critica a linha dura ("extremamente nacionalistas, de uma visão muito curta"). No entanto, ele pondera que a situação do país naquele momento era "bastante complicada".

Para o ex-deputado David Lerer, a tensão poderia ter sido contornada. "O limiar do ponto de ebulição dos militares era extremamente baixo. Ferviam com qualquer coisa."

De qualquer modo, o atrito entre o Planalto e os parlamentares da oposição cresceu em 12 de dezembro com a decisão da Câmara de negar a licença pedida pelo governo para processar o deputado Marcio Moreira Alves (1936-2009).

Pouco mais de três meses antes, em discurso na Câmara em 3 de setembro, Moreira Alves (MDB-RJ) havia protestado contra a violência dirigida a estudantes e a outros ativistas da oposição e convocado a sociedade a boicotar os desfiles militares de Sete de Setembro. "Quando o Exército deixará de ser um valhacouto de torturadores?", indagou.

| ||

| Policiais prendem 920 estudantes durante congresso clandestino da UNE, em Ibiúna (SP), em 11 de outubro de 1968. Foto: Folhapress |

Para Delfim, "foi uma provocação inteiramente despropositada". O discurso "caiu muito mal entre os militares. Foi a gota d"água para o endurecimento do regime", recorda-se David Lerer, colega de partido e amigo de Moreira Alves.

Em uma sessão marcada pela fala do deputado Mário Covas (1930-2001) em defesa da autonomia do Poder Legislativo, o pedido pela punição de Moreira Alves foi rejeitado por 216 votos a 141.

Era a pior derrota política do regime militar desde a tomada do poder em 1964. Mais de 90 parlamentares do partido governista, a Arena, votaram a favor de Moreira Alves.

No plenário, a vitória foi celebrada ao som do Hino Nacional e com vivas à democracia. Estava criada uma crise institucional, opondo o Congresso às Forças Armadas.

No dia seguinte, uma sexta-feira 13, o presidente Arthur da Costa e Silva (1899-1969) convocou a reunião do Conselho de Segurança Nacional. Surgiram poucas objeções, mesmo que veladas, às medidas propostas pelo ato.

"O que me parece, adotado esse caminho, o que nós estamos é [...] instituindo um processo equivalente a uma própria ditadura", afirmou o vice-presidente, Pedro Aleixo, o único integrante da mesa a revelar uma preocupação clara com as novas propostas.

É preciso "acabar com estas situações que podem levar o país não a uma crise, mas a um caos de que não sairemos", declarou Augusto Rademaker, ministro da Marinha.

Delfim, que também apoiou enfaticamente as medidas durante a reunião do conselho, diz não se arrepender da posição tomada 50 anos atrás.

"Quando o futuro virou passado, você adquire uma outra visão. Com a situação que eu via naquele instante e com o conhecimento que tinha, eu repetiria o fato", afirma Delfim, colunista da Folha.

"Mais tarde, eu assinei a Constituição de 1988, com todos os direitos do artigo 7º [abrange direitos dos trabalhadores urbanos e rurais]."

No texto do AI-5, Costa e Silva alegava que seu governo resolvera editar o decreto em concordância com os propósitos da "revolução brasileira de 31 de março de 1964", que visavam dar ao país "autêntica ordem democrática".

Era imperiosa, dizia, a adoção de medidas que impedissem que tal ordem e a tranquilidade fossem comprometidas por processos subversivos.

No livro "A Ditadura Envergonhada", primeiro dos cinco volumes de série sobre o governo militar, o jornalista Elio Gaspari assim resume o encontro no Laranjeiras:

"Durante a reunião falou-se 19 vezes nas virtudes da democracia, e 13 vezes pronunciou-se pejorativamente a palavra ditadura. Quando as portas da sala se abriram, era noite. Duraria dez anos e 18 dias."

O Congresso Nacional foi fechado e só reabriu em 21 de outubro de 1969.

conhecido como Passeata dos 100 Mil, em 1968. - AJB

Três meses depois da decretação do AI-5, permitiu-se a encarregados de inquéritos políticos prender quaisquer cidadãos por 60 dias, 10 dos quais em regime de incomunicabilidade. Segundo Gaspari, colunista da Folha, esses prazos se destinavam a favorecer o trabalho dos torturadores.

Há registros de tortura desde os primeiros dias da ditadura militar, mas a repressão ganhou intensidade após o AI-5, sobretudo no governo de Emílio Médici (1969-1974).

Rompia-se, a partir daí, parte expressiva do apoio civil ao regime. "O AI-5 aumentou a repressão e fez com que setores da oposição recorressem também a ações armadas. Criou-se um círculo vicioso de violência, tortura e assassinatos de dimensão nunca antes vista no país", afirma o historiador José Murilo de Carvalho.

Em artigo recém-publicado pela Revista Brasileira de História, Rodrigo Patto Sá Motta, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, examina as origens do ato.

De acordo com ele, a perda de prestígio e o isolamento político da ditadura, materializados na derrota na Câmara no caso Moreira Alves, estimularam a resposta autoritária dos agentes militares.

Pressionado à esquerda e à direita, vendo ruir os pilares de seu governo, Costa e Silva aceitou a demanda dos grupos militares mais radicais.

O governo já dispunha de instrumentos para reprimir revolucionários de esquerda. O novo ato autoritário, conclui Sá Motta, se prestava sobretudo a enquadrar dissidentes da própria ditadura, segmentos da elite (Congresso, Judiciário, imprensa, universidades) que apoiaram o golpe de 1964, mas se distanciaram em seguida.

"Se havia ainda dúvida de que o regime era uma ditadura governada por militares, isso cai em 68. Os militares foram ainda mais preponderantes no governo, e os parceiros civis tiveram papel mais apagado. A Arena, que servia para dar algum verniz democrático ao regime, entrou em ostracismo nos anos seguintes."

O AI-5 teve seu fim em 31 de dezembro de 1978, no governo Ernesto Geisel, em meio ao processo de abertura política. A ditadura, porém, resistiu por mais seis anos.

Colaborou EDMIR FARIAS

Cronologia do AI-5

Antes, durante e depois

28 de março de 1968 - O estudante Edson Luís é morto pela Polícia Militar durante protesto no Rio. Sucedem-se manifestações contra a violência policial

16 de abril de 1968 - Trabalhadores de siderúrgica de Contagem (MG) fazem a primeira grande mobilização operária no país desde o golpe de 1964. Acordo põe fim ao movimento no dia 26

17 de abril de 1968 - 68 municípios são considerados áreas de segurança nacional e proibidos de realizar eleições municipais

12 de junho de 1968 - Brigadeiro José Paulo Burnier revela ao capitão Sérgio Ribeiro Miranda de Carvalho o plano de explodir o gasômetro do Rio, atentado que mataria milhares de pessoas. O objetivo era atribuir a culpa à esquerda. O plano não se consuma devido à recusa do capitão de levá-lo adiante; mais tarde, Carvalho é preso e reformado. O episódio passa a ser conhecido como caso Para-Sar

25 de junho de 1968 - Na manifestação que ficou conhecida como Passeata dos 100 Mil, no Rio, estudantes, artistas e representantes da classe média e da Igreja Católica se opõem à violência policial e pedem a volta da democracia

16 de julho de 1968 - Três meses depois de Contagem, acontece a greve de Osasco (SP). Metalúrgicos e estudantes ocupam a Cobrasma (Companhia Brasileira de Material Ferroviário). Três dias depois, mais de 400 são presos, e reivindicações não são atendidas

2 de setembro de 1968 - Márcio Moreira Alves, deputado federal pelo MDB, faz discurso enfático na Câmara. "Quando o Exército não será um valhacouto de torturadores?", questiona. Também sugere que a população boicote a parada militar de 7 de setembro

3 de outubro de 1968 - Acontece a Batalha da Maria Antônia. Com bombas, tiros e coquetéis molotov, estudantes do Mackenzie (alguns deles ligados ao CCC, Comando de Caça aos Comunistas) atacam os estudantes da Filosofia da USP. Esses últimos reagem, mas têm menor poder de fogo. Um jovem, que estava no prédio da Filosofia, é morto

| ||

| Batalha da Maria Antônia - 1968. Foto: Acervo UH/Folhapress |

12 de outubro de 1968 - Polícia invade sítio em Ibiúna (SP), onde acontece o 30º Congresso da UNE. Mais de 900 estudantes são presos

12 de dezembro de 1968 - Em votação no plenário, marcada por discurso de Mário Covas (MDB-SP), Câmara não suspende a imunidade parlamentar de Moreira Alves. Decisão desagrada ao governo militar, que pretendia processar o deputado

13 de dezembro de 1968 - Após reunião do presidente Costa e Silva com membros do Conselho Nacional de Segurança, entra em vigor o AI-5 (ato institucional número 5), que impõe o recesso do Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Câmara dos Vereadores. A partir daí, o presidente pode intervir em estados e municípios e suspender os direitos políticos de qualquer cidadão. Habeas corpus também é suspenso

30 de dezembro de 1968 - Sai a primeira lista de cassações, que inclui 11 deputados federais, como Márcio Moreira Alves (MDB-RJ). Ex-governador da Guanabara, Carlos Lacerda tem seus direitos políticos suspensos

16 de janeiro de 1969 - Mais 35 deputados federais são cassados, entre eles Mário Covas (MDB). Lista também inclui dois senadores, Aarão Steinbruck e João Abraão, e três ministros do STF, Hermes Lima, Vítor Nunes Leal e Evandro Lins e Silva

25 de janeiro de 1969 - O capitão do Exército Carlos Lamarca foge do 4º Regimento de Infantaria, em Osasco (SP), levando dezenas de fuzis e metralhadoras

1º de julho de 1969 - Governador Abreu Sodré cria a Oban (Operação Bandeirantes), centro de repressão em São Paulo

31 de agosto de 1969Depois da saída da presidência de Costa e Silva, incapacitado por uma trombose, junta de ministros militares assume o poder

7 de setembro de 1969 - O embaixador americano no Brasil, Charles Elbrick, é libertado após passar quatro dias em poder dos sequestradores, integrantes de movimentos da luta armada. Os 15 presos políticos libertados embarcam para o México

| ||

| O embaixador norte-americano no Brasil, Charles Burke Elbrick, sequestrado em 1969. Foto: Acervo |

18 de setembro de 1969 - O governo aprova nova Lei de Segurança Nacional, que prevê pena de morte e prisão perpétua

30 de outubro de 1969 - O general Emílio Garrastazu Médici assume a presidência

4 de novembro de 1969 - Carlos Marighella, líder da ALN (Aliança Libertadora Nacional), é morto a tiros em São Paulo

15 de março de 1974 - Ernesto Geisel assume a presidência

25 de outubro de 1975 - O jornalista Vladimir Herzog é morto sob tortura nas dependências do DOI-Codi, em São Paulo. Seis dias depois, mais de 10 mil pessoas participam de ato ecumênico na Catedral da Sé em memória de Herzog

17 de janeiro de 1976 - O metalúrgico Manuel Fiel Filho morre nas dependências do DOI-Codi. Como ocorreu com Herzog, versão oficial indica suicídio; mais adiante, fica comprovada a morte sob tortura

1º de abril de 1977 - Geisel fecha o Congresso Nacional

13 de outubro de 1978 - Sob o governo Geisel, é promulgada emenda constitucional que revoga todos os atos institucionais e complementares contrários à Constituição. Emenda passa a vigorar em 1º de janeiro de 1979. O AI-5 durou pouco mais de dez anos

Veja as nove páginas do Ato Institucional nº 5

Documento original está no Arquivo Nacional em Brasília

O primeiro ato institucional foi decretado nove dias após o golpe militar de 1964. O segundo foi editado em 1965, e outros dois em 1967. O mais radical e abrangente deles, o AI-5, é de dezembro de 1968. Foi seguido por outros 12 atos, todos decretados em 1969.

pág. 1

O preâmbulo indica a necessidade de manter a "ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana" e a "luta contra a corrupção" como meios para atingir "reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil"

pág. 2

Cita o AI-2 e o AI-4 para justificar um novo ato a fim de continuar a "Revolução" iniciada em 1964. Embora não haja referência explícita, umas das motivações do AI-5 foi o discurso do deputado federal Márcio Moreira Alves (MDB-RJ), em que fez críticas duras aos militares

pág. 3

Ao mencionar "fatores perturbadores da ordem", refere-se à votação na Câmara no dia anterior, contrária ao governo, aos movimentos estudantis e grevistas, aos atentados de grupos de esquerda, entre outros pontos. Dá aval ao presidente para decretar o recesso do Congresso

pág. 4

Já no primeiro item do artigo 2, o regime impõe o recesso parlamentar. O presidente ganha poder para enviar interventores para estados e municípios

pág. 5

Um dos trechos mais duros do documento. A partir de então, "para preservar a Revolução", o presidente pode suspender direitos políticos de qualquer cidadão pelo prazo de dez anos, além de cassar mandatos eletivos

pág. 6

Gama e Silva, ministro da Justiça, ganha poder no governo Costa e Silva para vigiar os cidadãos e limitar seu acesso a determinados lugares

pág. 7

O artigo 8 dá poderes para que o presidente, após investigação, decrete "o confisco de bens de todos quantos tenham enriquecido, ilicitamente, no exercício de cargo ou função pública"

pág. 8

O ponto central da penúltima página é o artigo 10, que suspende o habeas corpus em casos como crimes políticos e crimes contra a segurança nacional

pág. 9

Nas duas últimas páginas, estão as assinaturas de Costa e Silva e de 16 dos 24 membros do Conselho de Segurança Nacional

Capítulo 2

"Sacrificamos algumas coisas não fundamentais", disse Costa e Silva aos EUA sobre o AI-5

Arthur da Costa e Silva em 1965. Foto: Folhapress

Arthur da Costa e Silva em 1965. Foto: Folhapress

Por Rubens Valente e Marco Rodrigo Almeida

BRASÍLIA E SÃO PAULO

Em janeiro de 1969, menos de um mês após o AI-5, o então presidente brasileiro, o general Costa e Silva (1899-1969), reconheceu numa conversa com o embaixador norte-americano em Brasília, John Tuthill (1910-1996), que a ditadura havia "sacrificado algumas coisas não fundamentais" com o Ato para "preservar as fundamentais", conforme argumentou. Ele tachou a imprensa de "irresponsável", os políticos como adversários das "realizações da Revolução", referindo-se ao golpe de 1964, mas reconheceu que o Brasil entrava para o grupo de países latinoamericanos (ao lado de Peru, Bolívia e Argentina) que viviam sob "regimes de exceção".

O documento mostra que Costa e Silva procurou ganhar tempo com o embaixador americano: pediu que ele dissesse ao governo dos EUA que havia uma "completa tranquilidade" no Brasil e que as coisas voltariam "ao estado de normalidade oportunamente", com a cautela necessária. O AI-5, contudo, só foi revogado quase dez anos depois, em outubro de 1978.

Ocorrida no palácio presidencial de verão em Petrópolis na presença do chanceler Magalhães Pinto (1909-1996), a conversa de meia hora foi registrada num telegrama, então classificado como confidencial e atualmente disponível para consulta no arquivo virtual do Departamento de Estado dos EUA, produzido pelo embaixador, que se despedia do Brasil.

Costa e Silva recebeu Tuthill com "cumprimentos efusivos" e logo "se lançou em um de seus longos monólogos", ao qual deu um fim abrupto, quando soou "o toque de recolher", às 18h00. O embaixador reclamou depois que "mal conseguiu encaixar uma palavra".

Depois de uma introdução "longa e desconexa" sobre os méritos das lentes de contato, o general comentou que Tuthill deixava a América Latina num momento "confuso" para a região, com a Colômbia em estado de sítio e outros quatro países, nos quais incluiu o Brasil, em "regime de exceção". O Uruguai era "um bom vizinho", mas estava "virtualmente "entregue aos comunistas"", escreveu o embaixador.

O presidente brasileiro, segundo Tuthill, demonstrou estar "consideravelmente cônscio das críticas dos EUA" sobre o AI-5 e "aparentemente as compreende". Em defesa da decisão brasileira, Costa e e Silva argumentou que os EUA têm uma "vida estratificada" e que "não se pode esperar que compreendam os problemas dos países em fase de desenvolvimento".

Foi a deixa para uma das poucas intervenções do embaixador. Ele afirmou a Costa e Silva que os EUA não desejavam "impor seu padrão a qualquer outro país", mas apontou que antes de sua eleição indireta, em 1967, escolhido de forma simbólica pelo Congresso, o presidente havia falado "três coisas que eu precisava ter em conta": "1) As Forças Armadas são a instituição mais importante do Brasil; 2) as Forças Armadas queriam que Costa e Silva fosse presidente; e 3) ele, Costa e Silva, trabalharia por um retorno a uma situação na qual um civil ou militar poderia ser escolhido como presidente".

Tuthill contou ter usado essas declarações em seus relatórios para o governo dos EUA em Washington, que agora "vinha acompanhado os atuais desdobramentos com preocupação". O embaixador indagou à queima-roupa: "O presidente gostaria que eu transmitisse alguma mensagem?"

Costa e Silva demonstrou preocupação sobre o imagem que o Brasil passava aos EUA naquele momento com o AI-5. Pediu que que o embaixador explicasse "toda a situação" para seus superiores e pontuou que havia "completa tranquilidade" no Brasil, em uma de suas expressões favoritas, que repetiu "diversas vezes" na conversa. O general falou do sacrifício "de algumas coisas não fundamentais" e culpou basicamente dois setores para o estado de coisas: os meios de comunicação e "a classe política", a exemplo do que já havia feito dias antes em seu discurso de Ano Novo.

"Ele [general] disse ter trabalhado por um entendimento entre os políticos e os militares, mas que os políticos não querem um entendimento. Se estivéssemos [EUA] cientes de todos os fatos, saberíamos que os políticos desejam desmantelar todas as realizações da Revolução. "Ninguém trabalhou com mais afinco do que eu [general] junto aos políticos, mas eles se recusaram a compreender"", escreveu o embaixador.

Sobre a imprensa, Costa e Silva reclamou "das dificuldades que enfrentou", citando como exemplo o "Correio da Manhã", jornal do Rio fundado em 1901 que fazia uma cobertura crítica sobre o regime militar desde o golpe. Sua proprietária, Niomar Moniz Sodré Bittencourt (1916-2003), naquele mesmo mês teria seus direitos políticos cassados e depois seria presa e processada pela ditadura. Ficou num cárcere em Bangu, no Rio, em uma ala reservada a ladras e prostitutas, segundo texto de 2009 do escritor e jornalista Ruy Castro. Niomar foi absolvida em 1970 mas o jornal, sob intensa pressão política e financeira, faliu em 1974. O jornal fora invadido por agentes da repressão na mesma noite do AI-5, 13 de dezembro de 1968.

Na conversa, Costa e Silva reclamou com o embaixador que "desejava afrouxar a censura, mas tão logo o fez o "Correio da Manhã" imprimiu uma carta que ele [general] estaria supostamente enviando ao presidente eleito [Richard] Nixon". "Não existe uma carta como essa. Uma coisa desse tipo não seria permitida nos EUA, e o "Correio" teria sido processado, mas nossas leis não são fortes o suficiente para lidar com uma imprensa irresponsável ("a de vocês nos EUA é mais responsável"). O "Correio" publicou até todas as críticas na imprensa americana e europeia. Por isso o governo confiscou a edição de ontem do jornal", escreveu Tuthill.

Costa e Silva encerrou a conversa pedindo ao embaixador "para garantir ao governo americano que o Brasil hoje é um amigo verdadeiro dos EUA. Isso talvez não fosse verdade sob "os outros" (ele estava se referindo presumivelmente ao grupo de [João] Goulart antes de 1964)".

Em um balanço do encontro, o embaixador não ficou convencido. "É difícil saber até que ponto ele mesmo acredita no que diz. É evidente que agora está ciente das forças irrequietas entre os militares brasileiros, mas pode ser que esteja convencido (ou tentando se convencer) de que é capaz de contê-las. A impressão geral que ele nos deu foi a de que, a despeito de sua astúcia natural, talvez esteja subestimando as forças que estão em ação em seu país."

"Direitos deixaram de existir"

As críticas que os EUA tinham sobre o AI-5, referidas por Costa e Silva a Tuthill haviam sido dirigidas pessoalmente pelo americano ao então chanceler brasileiro, Magalhães Pinto, cerca de 20 dias antes da visita ao presidente e seis dias depois do Ato.

Na conversa de 20 de dezembro de 1968, acompanhada pelo secretário-geral e futuro ministro do Itamaraty, Gibson Barboza, segundo telegrama dos EUA, Magalhães Pinto deixou claro que seu interesse principal era como os EUA lidariam "com os programas de assistência" entre os dois países.

Tuthill respondeu que "não havia problema de reconhecimento e que o governo americano não cortaria suas assistência", mas deixou claro a Magalhães Pinto que "a reação em Washington aos acontecimentos recentes havia sido muito forte".

O embaixador pontuou que era necessária "uma indicação melhor de se o Brasil revolveria na direção da restituição de direitos democráticos básicos". Nesse momento, Magalhães Pinto "concordou rapidamente que esses direitos deixaram de existir".

Tuthill disse que governo americano cumpriria suas obrigações contratuais, mas ""esperaria para ver" quando a futuros programas da AID [Agência de Desenvolvimento Internacional] e quanto aos programas em negociação no momento".

Magalhães Pinto ofereceu uma lona explicação sobre os acontecimentos que, segundo ele, conduziram ao AI-5. Afirmou que "as pressões vinham crescendo há algum tempo" e que o discurso do então deputado Marcio Moreira Alves, considerado o estopim do Ato, "não representava mais que 10% ou 15% do problema, mas seu caso foi mal conduzido e mal resolvido". Depois da votação no Congresso que negou autorização para processar Moreira Alves, segundo o chanceler, "ficou claro que as Forças Armadas desejavam que o presidente agisse".

O chanceler disse que "o presidente resistiu". Tuthill escreveu no telegrama que "outras fontes confirmam". "Na primeira noite, ele [Costa e Silva] disse aos militares que não haveria solução naquele dia. Pelo segundo dia, já estava claro que se ele não agisse seria "ultrapassado". Assim, ele escolheu o caminho menos pior, que foi promulgar o Ato Institucional número 5."

O chanceler brasileiro argumentou que "a intenção do presidente é usar os imensos poderes de que dispõe de maneira firme mas moderada. O maior medo dos militares é a subversão, que também afetaria o desenvolvimento econômico. Parte disso é imaginário mas parte representa fatos sólidos. A intenção do presidente é resistir a grupos radicais e evitar a imagem de um governo militar".

Tuthill tinha muitas dúvidas sobre a promessa do chanceler de um rápido retorno à normalidade. "O presidente deseja o retorno da plena liberdade de imprensa o mais breve possível, "mas a poeira do ato institucional ainda não se assentou". O maior problema é que as forças armadas consideram a imprensa responsável pela agitação estudantil. Fica claro que o FonMin [Magalhães Pinto] enfrenta dificuldade para explicar exatamente como a liberdade de imprensa poderá ser restaurada, agora", escreveu Tuthill. O Ato só seria extinto dez anos depois.

SÃO PAULO CINQUENTA ANOS DEPOIS, O PAÍS ESTÁ LIVRE DO RISCO DE UM NOVO AI 5?

Num exercício teórico -que, se espera, nunca chegue ao plano da prática- a Folha ouviu especialistas em direito e comunicação para especular de que maneira um decreto tão arbitrário poderia ser implantado hoje.

Os entrevistados foram unânimes em dizer que um novo AI 5 teria como um de seus principais alvos o ambiente digital.

O decreto militar de 13 de dezembro de 1968 permitia ao presidente censurar a imprensa, correspondências, telecomunicações e diversões publicas. "As emissoras de televisão, as rádios e as redações de jornais foram ocupadas por censores recrutados na polícia e na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais", escreveu o jornalista Elio Gaspari, colunista da Folha, no livro "A Ditadura Envergonhada".