RPD || Sérgio Vale: Os desafios da economia brasileira

Governo Bolsonaro falha ao enfrentar a realidade de manter regras fiscais importantes e, ao mesmo tempo, gerar a estabilidade necessária que acelere o crescimento econômico do país

Desde as manifestações de junho de 2013, o Brasil tem passado por série ininterrupta de instabilidades de difícil solução, tanto mais porque as demandas da classe média continuam não sendo atendidas.

Em artigo seminal da década de 70, Albert Hirschman criou o conceito de efeito túnel, segundo o qual a classe média ganhou terreno na aquisição de bens com o aumento da renda, mas a contrapartida de serviços públicos de qualidade não seguiu a mesma trajetória. É como se, depois das conquistas materiais individuais, tivesse caído a ficha da população quanto à necessidade de demandar serviços públicos de qualidade do governo. Esse foi o grande tema das manifestações de 2013, depois de anos de forte crescimento de renda e do consumo da classe média e da ascensão de parte da classe mais baixa de renda para a classe média.

Não tendo sido atendidas de maneira satisfatória, o descontentamento da classe média fez crescer a pressão sobre o setor público no sentido da qualidade da prestação dos serviços. Só que a conjunção de incerteza, que afugentou investimento e diminuiu o ritmo de crescimento, com a necessidade de responder à população via mais gastos públicos colaborou para agravar a crise fiscal que já se avizinhava. Seria difícil naquele momento de descontentamento da população para um governo de esquerda fazer um ajuste fiscal.

Vivemos nesse dilema desde então, com diversos graus de incerteza que foram se acumulando na economia, diminuindo de forma duradoura o ritmo de crescimento, com a população cada vez exigindo respostas eficazes do governo.

O governo Bolsonaro enfrenta, hoje, a dura realidade de manter regras fiscais importantes e, ao mesmo tempo, gerar a estabilidade necessária que acelere o crescimento. Há muita desconfiança quanto à capacidade de o governo de entregar o ajuste fiscal reclamado pela população, assegurando espaço fiscal para o gasto de qualidade em educação e saúde, por exemplo. Parece contraditório, mas, de certa forma, o ajuste de privatização e o fim da corrupção foram temas prioritários das plataformas eleitorais de Bolsonaro, que sensibilizaram os eleitores no tocante ao desempenho eficiente futuro da máquina pública no setores. A pauta de 2013 afinal ainda vivia, mesmo que de forma extremada ao se apostar em um presidente com o perfil de Bolsonaro.

A situação brasileira torna-se ainda mais desafiante, porque investir depende de horizonte estável de longo prazo. Para isso, demanda-se do ordenamento político uma configuração mínima de respeito às regras econômica, capazes para dar confiança a investimentos mais agressivos. Esse foi o cenário que existia no primeiro mandato do presidente Lula, em que as regras econômicas do governo FHC foram mantidas em sua maioria e os investidores viram um país amadurecido em que a troca de centro direita (FHC) pelo centro esquerda (Lula) não tiraria o país do rumo.

Os excessos fiscais do final do governo Lula, todo o governo Dilma e a atual polarização são prejudiciais para quem quer investir em contratos de concessões de longo prazo, por exemplo. O recente encampamento da linha amarela pelo governo carioca, ainda em discussão no STJ, e a troca agressiva do presidente da Petrobrás mostram como o investimento no Brasil ainda está à mercê de baixa qualidade regulatória.

Isso não significa que o país não vai crescer. As commodities, que, embora não se reconheça, envolvem grande inovação tecnológica industrial, seguirão sendo o carro-chefe do crescimento brasileiro nos próximos dois anos, pelo menos. Espera-se forte incremento nos preços de commodities por questões tanto de demanda quanto de oferta, além da taxa de câmbio depreciada pelos riscos fiscais que nos acompanham há muitos anos. Estamos falando de cerca de 35% a 40% do PIB brasileiro que terá forte expansão e que precisamos aproveitar para entender seu importante papel no crescimento de regiões dependentes delas. Por exemplo, a região que mais teve queda na desigualdade de renda nos últimos anos foi o Centro Oeste pelo avanço do agronegócio, do qual todos acabam ganhando. Reforço que as commodities – o setor mais aberto da economia brasileira – são justamente o que tem trazido mais resultados positivos para o país e assim seguirá sendo.

Repito: o governo precisa gerar crescente estabilidade política com eficiência fiscal para que os investimentos nos outros setores não dependentes do setor externo voltem a acontecer. Resgatar a pauta de 2013 de forma coerente é o melhor que os governos poderão fazer para viabilizar condições de crescimento para o país.

*Economista-chefe da MB Associados

RPD || Rubens Barbosa: Biden e o Brasil

De forma pragmática, Biden adotou uma atitude de não confrontação com o governo Jair Bolsonaro, iniciando conversas sobre diversos temas das relações bilaterais. Diferenças em relação a clima, direitos humanos e democracia podem prejudicar o Brasil

A divulgação de uma série de documentos cobrando medidas duras contra o Brasil procurou influir na política externa do governo Biden. O documento assinado por ex-altos funcionários e negociadores norte-americanos critica a política ambiental brasileira e reclama medidas contra o Brasil, caso não haja mudança nas políticas de proteção à Amazônia e de mudança de clima. O trabalho “Recomendações sobre o Brasil para o Presidente Biden e Para a Nova Administração”, encaminhado por professores norte-americanos, brasileiros e diversas ONGs, faz duros reparos a política ambiental, direitos humanos, democracia e pede a suspensão da cooperação com o Brasil em diversas áreas como Defesa, comércio exterior, meio ambiente e outras.

O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado também enviou carta ao presidente Bolsonaro e ao Ministro Ernesto Araújo pedindo explicações e retratação de declarações, julgadas favoráveis a invasão do Congresso de Washington. Por fim, um grupo de deputados norte-americanos enviou correspondência ao Senado requisitando a suspensão de alguns programas de cooperação na área de defesa pelos problemas com os quilombolas no Centro de Lançamento de Alcântara. O conteúdo dos documentos e dessas correspondências, combinado com a divulgação da política ambiental do presidente Biden, com referência específica à Amazônia, gerou preocupação pelos eventuais impactos sobre o Brasil.

Do lado do governo brasileiro, houve três ações concretas para tentar evitar medidas contra o Brasil. A carta do presidente Bolsonaro a Biden em que manifesta “disposição a continuar nossa parceria em prol do desenvolvimento sustentável e da proteção do meio ambiente, em especial a Amazônia, com base em nosso Diálogo Ambiental, recém-inaugurado”. O telefonema do Ministro Araújo com o Secretário de Estado Blinken e a reunião telefônica entre o Chanceler e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, com John Kerry. O setor privado também se manifestou com Nota da Câmara Americana de Comércio e da US Chamber sobre as perspectivas favoráveis para o intercâmbio comercial.

A forma como Biden no início de sua gestão vai tratar o Brasil foi definida pelas recentes declarações das porta-vozes da Casa Branca e do Departamento de Estado, segundo as quais “a prioridade é manter o diálogo e buscar oportunidades para trabalhar conjuntamente com o governo brasileiro em questões em que haja Interesse Nacional comum pois existe uma relação econômica estratégica entre os dois países e o governo Biden não vai se limitar apenas a tratar de áreas em que haja discordância, seja em clima, direitos humanos, democracia ou outros”.

Nessa primeira fase do relacionamento com o Brasil, Washington decidiu adotar uma atitude de não confrontação, demandada pela ala progressista do Partido Democrata, e iniciar as conversas sobre diversos temas das relações bilaterais. Foi uma atitude pragmática, vista pelo governo brasileiro como um avanço positivo na relação bilateral. Durante os meses de março e abril, a convite do governo norte-americano, o Brasil deve participar, a nível presidencial, nas conferências sobre Clima e sobre Democracia (com forte ênfase nos Direitos Humanos), além da Cúpula das Américas, na Florida. Nesses encontros, todos os assuntos mais importantes no contexto das relações bilaterais e hemisféricas deverão ser tratados.

Dependendo das posições defendidas por Bolsonaro, começarão a aparecer as diferenças de políticas entre Brasília e Washington, em especial. Vão surgir, também, com força, nessa fase, as diferenças na área de mudança de clima e preservação da floresta Amazônica. Tudo vai depender da reação do governo brasileiro (defensiva ou com ajuste na retórica e em anúncios de medidas com resultados verificáveis). A posição defensiva – que tem mais chances de prevalecer – poderá ter “consequências econômicas”, como disse Biden.

No telefonema com John Kerry, Araújo e Salles concordaram em iniciar encontros regulares para examinar formas de colaboração mútua e como transferir recursos ao Brasil para preservação da floresta amazônica. O problema reside no fato de Bolsonaro e Ernesto Araujo acreditarem em que a situação está sob controle e que avançará “business as usual”, como mencionado na carta a Biden, o que não deverá acontecer, na minha visão. Assim, os desdobramentos das políticas de Biden devem começar pelo meio ambiente, em relação à preservação da Amazônia e das comunidades indígenas, passando para as questões de Direitos Humanos, comércio (SGP e restrições a produtos brasileiros), defesa (Alcântara) e outras áreas de cooperação.

As relações com os EUA, que começaram tranquilas, terão muitos outros capítulos em 2021. Estamos apenas no início.

*Presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior (IRICE).

RPD || Raul Jungmann: Armamento, riscos à democracia e 2022

"A desconsonsolidação democrática não precisa envolver violações a constitucionalidade. E os governos reacionários têm desfrutado de um apoio popular consistente. A esperança de que cidadãos pudessem ameaçar governos que cometessem transgressões contra a democracia, impedindo-os, com isso, de seguirem esse caminho, infelizmente é infundada."

A citação é de Adam Przeworski, professor de política e economia da Universidade de Nova York, com vasta produção na área da ciência política. Ela bate com que estamos vivendo no Brasil e, especialmente, com o que vivenciamos na segurança pública. Uma população que se sente indefesa diante da violência e não vê da parte do poder público a prestação de serviços de segurança compatíveis com a sua a proteção da sua vida e família, sanciona atsques a democracia em nome da sua defesa. É o caso das mais de trinta normas editadas pela Presidência da República ou órgãos de controle do executivo, afrouxando as regrass ou visando a massificação do armamento pela população. Nesse ponto, o armamento da cidadania, cruzamos os limites da área da segurança pública, onde há duas décadas se travava o debate, e passamos a seara da política, e do ideológico.

Ao propor armar a todos, o Presidente está, consecutivamente: (i) quebrando o monopólio da violência legal, privativa do Estado Nacional, (ii) ferindo o papel constitucional da Forças Armadas, esteio e última ratio da integridade e da soberania e (iii) acenando com a hipótese de um conflito de brasileiros contra brasileiros, uma guerra civil.

Isso nos motivou a redigir uma carta aberta ao Supremo Tribunal Federal, onde tramitam ações contrárias a política de armamento massivo, alertando para os riscos para a segurança pública e para a estabilidade democrática. Lembrando, ao final, o ocorrido recentemente nos Estados Unidos, quando da invasão do Capitólio por vândalos. No curso da sua divulgação, a repercussão da carta superou nossas expectativas na mídia tradicional, nas redes, colunas de opinião e junto a vários formadores de opinião. O que talvez queira dizer da preocupação das pessoas com o tema e a percepção dos riscos envolvidos numa política armamentista. E existem razões concretas para tal.

Segundo a Polícia Federal, em 2020 o registro de armas de fogo cresceu 90% face o ano anterior, o maior crescimento de um ano para outro já registrado pela série histórica. Do outro lado da moeda, as mortes violentas, que iniciam uma queda em 2018 (ano em que éramos Ministro da Segurança Pública) e continuaram caindo em 2019, retomaram sua escalada em 2020. A ADIN impugnando os quatro decretos supracitados tem como relatora a Ministra Rosa Weber, que solicitou informações ao executivo e, nos próximos dias, decretos editados em 2019 sobre o mesmo tema e objetivo irão ao plenário do Supremo, tendo como relator o Ministro Edson Fachin.

Entidades diversas da sociedade civil e ongs, se mobilizaram promovendo um abaixo assinado em apoio a nossa Carta Aberta, que já conta com mais de dez mil assinaturas. Devendo ser entregue aos dois ministros em breve.

Embora não se manifestem, as Forças Armadas, devem estar debruçadas sobre essa questão. Recentemente, o Departamento de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército teve duas portarias suas sobre rastreamento de armas e munições revogadas por ordem do Planalto, logo após o que o seu responsável desligou-se da sua direção. Pablo Ortellado nos diz que cansados de escândalos de corrupção e de uma elite política que apenas pensa na solução dos seus problemas e não dos seus representados, o eleitor em 2018 buscou um “ultradiferenciação”, votando naquele que rompia simbólica e retoricamente com o status quo.

Pode ser. Mas a questão é que essa opção do eleitorado veio a reboque de uma operação Lava Jato, que no combate a corrupção desestruturou a dinâmica política desde a redemocratização para cá, a tríade de partidos que organizava o jogo congressual e das alianças (PMDB, PT e PSDB) e suas lideranças nacionais. Se for incapaz de reconstruir uma narrativa que supere e incorpore soluções para o mal estar, desânimo e mau humor da população, decorrente da percepção da corrupção da política e da insegurança endêmica, a afirmação inicial de Adam Przeworki continuará valendo, para 2022 e além.

*Raul Jungmann é ex-deputado federal, foi Ministro do Desenvolvimento Agrário e Ministro Extraordinário de Política Fundiária do governo FHC, Ministro da Defesa e Ministro Extraordinário da Segurança Pública do governo Michel Temer.

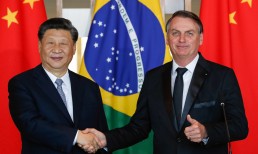

RPD || Luiz Augusto de Castro Neves: Relações Brasil-China - Um olhar de longo prazo

Desde 1974, quando o Brasil reatou relações com a China, muita coisa mudou no país asiático, agora detentor do maior produto interno bruto do planeta e principal parceiro econômico brasileiro, com investimentos em 25 estados da Federação

O Brasil estabeleceu relações com a China em 1974, em plena vigência do regime militar, inequivocamente anticomunista. Examinando com alguma atenção as relações da China com a América Latina verificamos, em primeiro lugar, que a quase totalidade desses estabelecimentos de relações teve lugar a partir do ingresso da China nas Nações Unidas e da histórica viagem do presidente Richard Nixon a Pequim. Um exame mais acurado dá conta de que afinidades ideológicas tiveram pouco ou nenhum papel no relacionamento chinês com os países latino-americanos – a maior parte desses países estava, ao longo da década de 70, submetida a regimes militares de direita, adeptos de uma decidida retórica anticomunista. Houve duas exceções: Cuba, cujas relações foram estabelecidas após a ascensão de Fidel Castro, e Chile, logo no início do governo de Salvador Allende.

Mesmo em relação a Cuba, à época o único país marxista-leninista da região, as cubano-chinesas foram até 1995 marcadas por desacordos e distanciamentos, decorrentes em boa medida da controvérsia sino-soviética. Em 1966, Fidel Castro denunciou o governo chinês na abertura da conferência tricontinental de Havana e acusou a liderança chinesa de “senilidade”. A posição cubana refletia, na verdade, seu alinhamento com a política externa soviética, e sua reaproximação com Pequim só teve lugar a partir do desaparecimento da União Soviética.

O reatamento de relações com a China em 1974 foi objeto de intensa controvérsia entre as autoridades militares brasileiras, boa parte das quais expressamente contrária ao reatamento. O então ministro do Exército, general Sylvio Frota, apresentou por escrito seu parecer, alegando que “a orientação político-ideológica do mestre do comunismo chinês, verdadeiros deus de uma religião sincretizadamente professada por mais de 800 milhões de amarelos ansiosos por expandirem-se e ocuparem os vazios do ecúmeno, hoje já carentes no globo terrestre, mas cobiçados, em especial, no Brasil e na África Negra”.

Nos primeiros anos, o reatamento não levou a maiores iniciativas de parte a parte, por razões chinesas e brasileiras: a China estava imersa naquele momento no grande pandemônio político-ideológico, a chamada revolução cultural. Além disso, a saúde precária de Mao Zedong já propiciava o início de surda batalha por sua sucessão. No Brasil, por sua vez, o reatamento causara celeuma, sobretudo em meios militares que davam sustentação regime. O ministro do Exército dizia que o reatamento era uma iniciativa do Itamaraty (e não do presidente, como que a subtrair-lhe importância política). Além disso, o governo do general Geisel estava às voltas com o processo de abertura política, que acabou por levar, alguns anos mais tarde, à demissão do próprio ministro do Exército. Assim, não houve incialmente clima propício, nem de um lado, nem de outro, para iniciativas concretas de maior envergadura entre o Brasil e a China.

Hoje vivemos em outro mundo. A China consolida-se como ator de primeira grandeza no cenário internacional, seu produto interno bruto já é o maior do planeta, se medido em paridade de poder de compra (e provavelmente será o primeiro a preços de mercado ainda nesta década), e sua presença já se faz sentir em todos os quadrantes do mundo. No Brasil, os investimentos chineses estão presentes em 25 Estados da federação. As relações econômicas e comerciais sino-brasileiras têm sido fundamentais para evitar o agravamento da crise econômica que atravessamos, na medida em que a China continua a crescer muito mais do que a média da economia mundial, e sua demanda por produtos brasileiros não para de crescer. Nosso desafio, nesse contexto, é buscar aproveitar plenamente as janelas de oportunidade que se nos abrem na China. As relações entre o Brasil e a China podem ganhar outra dimensão quando se examina a parceria entre os dois países com um olhar de longo prazo, sobretudo quando se tem em mente que a demanda externa desempenhará um papel central na retomada do crescimento da economia brasileira. O profundo desequilíbrio fiscal em que nos encontramos dificilmente será corrigido nos próximos anos, levando a um crescimento modesto da demanda interna.

O aproveitamento pleno das janelas de oportunidade já mencionadas requer, de nossa parte, aumentar nossa competitividade internacional mediante investimentos em infraestrutura, em capital humano, bem como fortalecer o ambiente de negócios. Em suma, precisamos ter estratégia de longo prazo em nossas relações com a China e, sobretudo, fazer nosso “dever de casa”. As oportunidades são imensas, desde que saibamos aproveitá-las, o que me leva a concluir com a citação de Candide, personagem de Voltaire: “celà est bien dit, mais il faut cultiver notre jardin” (Está tudo dito, mas precisamos cultivar nosso jardim).

* Luiz Augusto de Castro Neves é Presidente do Conselho Empresarial Brasil-China. Embaixador no Japão, na China, e no Paraguai. No Itamaraty, foi Secretário-Geral Adjunto das Relações Exteriores e Diretor-Geral para as Américas. Presidente do CEBRI e atualmente é Vice-Presidente Emérito. Membro do Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar, Cursou Ciências Econômicas na UFRJ e é Mestre em Economia pelo University College da Universidade de Londres.

RPD || Leandro Machado: A farsa mais previsível da história

Bolsonaro intervém cada vez mais na economia e escanteia Paulo Guedes. Imagem de liberal foi construída no período eleitoral, apesar de seu histórico como deputado federal e o viés nacional desenvolvimentista comum entre militares

O discurso liberal atendeu ao único interesse de Bolsonaro em 2018: vencer as eleições. Dois anos depois, as recentes intervenções do Presidente mostram a mudança de rota e a perda de poder do ministro da Economia Paulo Guedes desengavetou seu currículo lustroso, tirou o pó, mostrou a Jair Bolsonaro e disse: “toma, me chama de seu futuro ministro da Economia; me usa para afastar o medo que os grandes investidores têm do seu passado”. Bolsonaro engoliu em seco e passou a anunciá-lo como seu “Posto Ipiranga”. Aquele rosto conhecido, cofundador do Banco Pactual (vendido e rebatizado de BTG Pactual), com mestrado e doutorado na Universidade de Chicago, encantou as elites. Era o toque final para convencê-los a apoiar Bolsonaro nas eleições.

O diálogo e a cena, tais como narrados, são fictícios, mas a essência não. O histórico de Jair Bolsonaro como deputado federal e o viés nacional desenvolvimentista tão comum entre militares acionavam o alerta. No fim dos anos 1990, Bolsonaro votou contra o fim do monopólio da União no controle de pesquisas, extração, refino, importação e exportação do petróleo da Petrobras, contra o Plano Real (acompanhando a bancada do PT, PDT e PCdoB) e contra a Reforma da Previdência. Uma certeza o mercado tinha: de liberal Bolsonaro não tinha nada.

Em 2018, no entanto, o discurso mudou. Bolsonaro sugeriu a privatização da Petrobras e defendeu as reformas sugeridas por Guedes. As elites abriram os champanhes e se jogaram de olhos fechados no apoio a Bolsonaro.

Era uma chance para curar o “trauma” causado por Dilma Rousseff. A ex-Presidenta havia mexido muito com os nervos das elites. Na base de canetadas, interferiu na Petrobras, cortou impostos dos produtos da cesta básica na tentativa de conter a inflação e barrou o reajuste das tarifas de luz. Um desastre; a população voltou a pagar caro pela energia elétrica, o preço dos alimentos voltou a subir, e a crise financeira só se agravou.

Com Bolsonaro, guiado pelo guru da economia Paulo Guedes, os caminhos seriam outros. Era tanta admiração por Guedes que o futuro Presidente jamais ousaria contrariá-lo.

Quase deu certo. Logo no começo de 2019, começaram as negociações pela reforma da Previdência. Bolsonaro até aprovou a criação da carteira de trabalho Verde e Amarela, com benefícios aos empregadores. Só que, com as crises políticas (tão pouco surpreendentes com um presidente turrão e autoritário), a Reforma da Previdência sofreu derrotas no Congresso - frustrando os sonhos de Guedes e dos liberais.

Daí em diante, Bolsonaro só decepcionou a turma do Posto Ipiranga. Ao contrário da promessa, o Presidente meteu o bedelho em tudo na Petrobras e, ao contrário das promessas de campanha, vetou qualquer iniciativa de vender três empresas estatais: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e, claro, Petrobras. Na contramão das promessas, na verdade, Bolsonaro até criou uma nova estatal, a Nav, algo que não acontecia desde o governo de… Dilma.

Isso sem contar outros pontos defendidos por políticas liberais - Bolsonaro completa o bingo do que não deveria fazer. A começar por um princípio básico: o liberalismo se pauta pela liberdade política e moral. Bolsonaro defende a ditadura há anos e lotou os ministérios com outros militares que pensam como ele.

A crença no poder inabalável de Paulo Guedes soa quase ingênua aos que conhecem a história de Bolsonaro. Se há uma palavra que não poderá jamais ficar de fora da biografia dele: a insubordinação. Nem mesmo no Exército, Bolsonaro segurou a onda. Revoltado com o salário, o capitão organizou uma revolta - o que é proibido dentro de instituições militares -, com direito a plano para explosões de bombas-relógios nos quartéis. Tomou um processo e foi expulso, mas recorreu ao Superior Tribunal Militar e terminou absolvido - uma absolvição típica daquela época, digamos assim.

Se nem mesmo ao alto escalão do Exército, uma instituição tão defendida e admirada por ele, Bolsonaro obedece, como imaginar algo diferente em relação ao Posto Ipiranga do que atos de insubordinação? Ainda mais quando o chefe, ao contrário dos tempos de militar, é ele mesmo. O sonho dos liberais, de um Bolsonaro fiel aos desejos de Guedes, soa mais como um delírio.

*Cientista político pela Universidade de Brasília e mestrando em administração pública pela Universidade de Harvard.

RPD || José Luis Oreiro: O Brasil pode quebrar?

José Luis Oreiro analisa, em seu artigo, a tese de que o Brasil caminha em direção a um “abismo fiscal” se não evitar, de forma urgente, o aumento da dívida pública em relação ao Produto Interno Bruto (PIB)

Ao longo do ano de 2020, em função da recessão e dos gastos com o Auxílio Emergencial, a dívida bruta do governo geral[1] passou de 74,64% do PIB em janeiro de 2020 para 89,28% do PIB em dezembro do ano passado; ou seja, aumento de 14,64 % do PIB em 12 meses. Muitos economistas e analistas do mercado financeiro tem insistido na tese de que a situação fiscal do Brasil é insustentável e que, portanto, o país precisa, não só voltar a obedecer a EC 95, que estabeleceu o congelamento dos gastos da União por um prazo de 20 anos, mas também avançar em (sic) “reformas estruturais”, entendidas apenas como um conjunto de novas alterações no texto constitucional com o objetivo de desindexar, desobrigar e desvincular o orçamento público. Segundo essa visão, as “reformas” devolveriam o controle do orçamento para os políticos e dariam maior liberdade para a execução orçamentária, reduzindo a participação das assim chamadas despesas obrigatórias e, com isso, permitindo ajuste fiscal pelo lado da despesa pública.

Não irei tratar no presente artigo sobre a conveniência da adoção dos três D´s da agenda Bolsonaro/Guedes. Minha posição é que tais medidas, se adotadas, representarão enorme retrocesso, do ponto de vista do escopo e da eficácia das políticas públicas nas áreas de saúde, educação e assistência social; bem como redução do grau de profissionalização do Estado Brasileiro, tornando-o presa fácil tanto dos interesses patrimonialistas de boa parte do “baixo clero” da classe política brasileira; como também incapaz de regular o comportamento do grande capital - nacional e estrangeiro. Será o retorno à República Velha.

Meu interesse neste artigo é outro. Quero analisar a tese de que se o Brasil não voltar, de forma urgente, à “disciplina fiscal”, irá caminhar para uma espécie de abismo fiscal no qual o mercado irá exigir taxas de juros cada vez mais altas para a rolagem da dívida pública, e a taxa de câmbio continuará sua trajetória de desvalorização, aumentando assim a pressão inflacionária, levando, no limite, a um processo hiperinflacionário.

Não existem dúvidas entre os economistas de que não é possível que a dívida pública como proporção do PIB aumente indefinidamente, mas a questão é saber qual seria o limite da relação dívida pública/PIB, a partir do qual o país cairia no abismo fiscal.

Alguns economistas afirmam que o “número mágico” seria 100% do PIB. Se assim fosse, a dívida pública brasileira estaria apenas 10 % abaixo do horizonte de eventos do abismo fiscal. Nesse caso, seria de se esperar que o custo médio de carregamento da dívida pública já estivesse apresentando sinais nítidos de elevação. Mas isso não está acontecendo. Conforme comunicado oficial do Tesouro Nacional, de 24/02/2021, embora as emissões de títulos públicos tenham somado R$ 155,35 Bilhões em janeiro de 2021 – o maior da série histórica, para meses de janeiro –, o custo médio do estoque da dívida caiu para 8,29% a.a, o menor da série histórica. Sendo assim, a correlação entre a dívida pública/PIB e a taxa implícita de juros da dívida pública parece ser negativa; contrariando frontalmente os profetas do apocalipse fiscal.

Além disso, vários países, muitos dos quais sem moeda própria, como, por exemplo, a Itália e a Espanha, já ultrapassaram o patamar de 100% de relação dívida pública/PIB e continuam se financiando normalmente com taxas de juros reais muito baixas, quando não negativas. Por fim, num contexto de forte recessão e juros baixos, é possível até mesmo que uma expansão fiscal focada em investimentos em infraestrutura com alta produtividade seja autofinanciável[2]; ou seja, pode ser compatível com uma redução da relação dívida bruta/PIB no médio e longo-prazo.

Isso posto, a dinâmica de curto e médio-prazo da dívida pública/PIB não deve ser objeto de maiores preocupações. No presente momento, os problemas realmente urgentes no Brasil são dois: (i) controlar a pandemia de covid-19 por intermédio de um grande programa de vacinação e (ii) proporcionar uma renda emergencial para quase 10 milhões de brasileiros que perderam seus empregos e/ou saíram da força de trabalho por conta da pandemia. Uma vez contornados esses problemas, será necessário construir um verdadeiro programa de reformas estruturais para retomar o crescimento econômico, condição absolutamente necessária para reduzir o peso do endividamento público no longo-prazo.

*José Luis da Costa Oreiro é professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, Pesquisador Nível IB do CNPq e Lider do Grupo de Pesquisa "Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento", cadastrado no CNPq. É autor do livro "Macroeconomia do Desenvolvimento: uma perspectiva Keynesiana", LTC: Rio de Janeiro (2016).

[1] Ver SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais (bcb.gov.br).

[2] A esse respeito ver Zero_Lower_Bound_2_c664278d0f.pdf (amazonaws.com).

RPD || Jorge Jatobá: Autonomia do Banco Central - Questões e fundamentos

Lei estabelece que o Banco Central passa a se classificar como autarquia de natureza especial caracterizada pela "ausência de vinculação a ministério, de tutela ou de subordinação hierárquica"

Datam dos anos 90 as primeiras iniciativas para tornar o Banco Central (BACEN) brasileiro independente. Isso gerou resistências e controvérsias, especialmente entre pessoas e instituições à esquerda do espectro político. O tema foi ideologizado e demonizado como sendo uma proposta “neoliberal,” seja lá o que isso signifique, ou por atender apenas aos interesses do sistema financeiro. Essa reação atrasou por três décadas a instituição de um banco central autônomo no país. Coube ao Governo Bolsonaro assinar a Lei que o tornou independente. Enfim, por que isso se fez necessário?

Antes, precisamos entender as funções do banco central. É o banco dos bancos, emite moeda, calibra a liquidez do sistema bancário ao definir a relação encaixe/depósito (percentual de novos depósitos que podem ficar disponíveis para empréstimo pelos bancos comerciais), define a taxa básica de juros (SELIC) da economia por meio do Conselho de Política Monetária (COPOM) e regula o funcionamento dos sistemas bancário e financeiro. Nos EUA e na União Europeia, desde a crise de 2008 até agora, os bancos centrais compram títulos da dívida pública e privada, aumentando a liquidez (quantitative easing) e financiando despesas de governos e famílias. Ou seja, têm assumido, mais recentemente, funções parafiscais.

Todavia, a grande missão do banco central é garantir a estabilidade de preços. É o xerife da inflação, e sua arma para evitar que ela saia de controle é a taxa de juros. O BACEN é o grande operador do sistema de metas de inflação, adotado pelo Brasil desde 1999, onde se define o centro da meta para um ano e um intervalo de variação em torno da qual ela pode flutuar. Em 2021, o centro da meta é de 3,75% com o piso em 2,25% e o teto em 5,25%, uma amplitude de 3,0% (-1,5% a + 1,5%), sendo a inflação medida no acumulado de 12 meses.

O banco central tem um enorme poder como executor da política monetária. Este poder tem de ser usado para manter a estabilidade de preços. Inflação descontrolada é uma tragédia para a economia e para a sociedade. Uma hiperinflação destrói o sistema de preços, cria desabastecimento, jogando milhões à pobreza e à revolta social, com consequências políticas imprevisíveis. Entre 1921 e 1923, a Alemanha foi assolada por hiperinflação devastadora (29.500 % ao mês), alimentada por gastos públicos sem controle financiados por emissão de moeda de um banco central subalterno. Esse evento foi fundamental para que economistas e governantes clamassem por um banco central independente. O Bundesbank foi o primeiro banco central a se tornar autônomo, resultando como um dos mais sérios e respeitados do mundo.

Se a instituição do Banco Central tem tanto poder, por que não mantê-lo sob controle? A história nos ensina que um banco central sem autonomia poderia sofrer fortes pressões do Presidente de plantão para financiar gastos públicos via emissão de moeda ou quantitative easing ou para baixar a taxa de juros artificialmente em desalinho com que a macroeconomia ditaria ser a taxa de juros de equilíbrio. Poderia também ser instado a intervir de forma mais agressiva do que o faz, eventualmente, para evitar desvalorizações sucessivas do real perante o dólar, desestabilizando a taxa de cambio e comprometendo reservas em moedas estrangeiras. O banco central tem de ter credibilidade junto aos atores econômicos e ser capaz de ancorar, pela confiança que inspira no mercado, a inflação em torno do centro da meta. Um banco central sem credibilidade seria prejudicial à economia.

Temos exemplo recente. Sob o Governo Dilma, o Presidente do BACEN perdeu credibilidade por ceder às pressões do Ministério da Fazenda para baixar artificialmente os juros. Os resultados nós conhecemos: inflação, desemprego e um impeachment por razões políticas, fundadas em más práticas fiscais.

Um argumento contra a independência do banco central muito usado durante campanhas eleitorais - de que sua autonomia, com mandatos para Presidente e Diretores, submeteria o interesse público aos do sistema financeiro - não tem apoio na experiência de dezenas de bancos centrais independentes ao redor do mundo.

Presidentes de bancos centrais têm de conhecer bem o funcionamento, os mecanismos e os meandros do sistema financeiro, quer seja egresso dos quadros da instituição, ou não. É o que ocorre no mundo inteiro. Além disso, o Presidente do BACEN tem autonomia, mas também é regulado e se, cometer crimes de responsabilidade, poderá perder o cargo, ouvido o Senado.

Espera-se que, com a formalização em lei da independência do Banco Central, possamos ter também taxas de juros mais baixas em comparação com os padrões históricos. Maior confiança diminui riscos que se expressam em juros mais baixos. A política monetária exercida pelo banco central, em harmonia com a política fiscal, poderá também moderar os ciclos econômicos e reduzir o desemprego.

*Jorge Jatobá é economista pela UFPE e mestre/doutor em Economia pela Universidade de Vanderbilt (EUA)

RPD || João Batista Andrade: Migração do cinema para a literatura

No início da década de 1960 do século XX a cultura brasileira dava um salto para a modernidade. O golpe de 1964 jogou por terra essa utopia, mergulhando o país em uma ditadura de 21 anos, lembra o cineasta e escritor João Batista de Andrade

Para minha geração, o cinema encarnava uma utopia vigorosa.

Vindo do interior mineiro, entrei na Poli (Escola Politécnica da USP) em 1960, já com vinte anos, muita imaginação, crise existencial profunda e pouco conhecimento cultural.

As crises se sucediam, eleição de Jânio, renúncia com golpe explícito, militares tentavam impedir a posse de Jango, mas Jango tomava posse gerando um governo popular seguindo a mesma crise que se aprofundava até o golpe de 1964. De qualquer maneira, um período rico de formação.

Em quatro anos passando da esperança, da luta à derrota para os militares, enquanto, bebendo do porre democrático do governo JK, a cultura brasileira dava um salto para a modernidade. Bossa Nova, Teatro Novo, Cinema Novo. Minha geração finalmente tinha sua trilha traçada rumo ao futuro, distanciando-se de uma Brasil atrasado e pobre.

O golpe de 1964 jogou por terra essa utopia, mergulhando o país e minha juventude no absurdo de uma ditadura de 21 anos.

Eu já filmava e escrevia.

Hoje escrevo.

MUDANÇA DE HÁBITOS

Poderia escrever: escritor, cineasta.

Ou cineasta, e basta?

Escritor, catador de latas, doutor

Ou nada, parte de uma casta?

Rico, remediado ou vivendo de favor?

Onde estará o bom, o certo, o novo?

No cinema, na literatura ou no viver?

O mundo gira e minha cabeça arde

Em busca de saídas, alguma solução

Mas o povo, o povo, onde está o povo?

Não quero filmar praças e ruas vazias

E morrer nas salas de cinema que me odeiam!

Quem vê o que filmo?

Quem lê o que escrevo?

Quem quer saber o que fiz de novo?

Quem toca no que desenho, esculpo

Senão aqueles que vivem sob tantas perguntas?

Nada me tira desse labirinto

Nem adianta dizer sou negro

Sou índio, sou analfabeto, pobre

Como se tudo não passasse de um capricho

Sou o que sou, sem passado nem futuro

Catando pedras brilhantes onde pobres catam lixo

Só não quero ainda morrer

Nem de vírus nem de tristeza

Sem filmar, prefiro escrever

Escapando ao meu pobre destino

E é o que sempre fiz e faço agora

Um tanto alegre, um tanto comovido

Como escritor, era quase clandestino

Já que cada imagem tem seu santo

E dizem que não se pode ser os dois

Coisa que na vida sempre quis ser três

Como escritor, político, cineasta

Clandestino nunca fui, na arte ou no saber

Mesmo na política, meu nome é JB

Tantas vezes alertado e proibido

Fotografado, filmado e perseguido

Sempre criei desafios aos donos do poder

Cinema Brasileiro morreu tantas vezes

E pateticamente soube reviver

E vive mais do estado do que do sucesso

Nada paga o que se filma, monta, copia

E exibe em salas tão estrangeiras

Há impostos criados para o cinema

Mas há também impostores no caminho

-Para onde vai agora essa famosa grana?

Destino incerto, olhos e bolsos ligeiros…

Tristes utopias dos cinemas nacionais

Com mercados tão facilmente tomados!

Mãos de ratos nos tomam os impostos pagos

Para usar em suas regalias mortais

O Cinema Brasileiro, de olhar perdido

Leva fama injusta, tão usada e infeliz

Quando na verdade somos tão pequenos

Diante das bocas gigantes que nos sugam

O mesmo Estado, sempre enlouquecido

Refém de mãos tão ávidas quanto sujas

Mata-nos como piolhos sob o pente

Com um simples rabisco de caneta bic

Sabemos, sempre soubemos e sofremos

Numa disfarçada ou descarada ditadura

Tudo começa com perseguições, mortes

E a destruição de nossa cultura!

Ao escrever, parece que deixo o ringue

Onde lutei a vida inteira pela utopia

Cineasta da miséria, da fome e do sangue

Estaria jogando a toalha, triste dia…

-Nada disso! Nada disso, senhores

Procuro o melhor lugar dessa guerra

E onde possa buscar o povo, meus leitores!

Escrever é revirar entulhos em busca de vida

É procurar no lixo o que nos chama e pulsa.

Por isso aguardem o novo livro de ficção:

1964- Uma bomba na Escuridão

Romance de ficção

Crise e sofrimento vivencial

Para ler, sentir, gostar

Textos escritos por mim, perdido

Durante e depois do golpe militar.

Em formato novo, buscando o leitor digital

Escapando do cerco das salas e livrarias

Fugindo das prateleiras tomadas por autoajudas

Longe desse vil comércio elitista e mortal

Falsas ciências e outras tantas porcarias!

Filho de índios e negros sem os conhecer

Afinal, quem sou?

Não, não quero, ainda não posso morrer

Mesmo que agora, mal saiba viver.

* Cineasta, escritor.

RPD || Henrique Brandão: Os 7 de Chicago, mais atual do que nunca

Filme de Aaron Sorkin, disponível na Netflix, aproveita elenco estelar em poderoso drama que recria o famoso julgamento de um grupo de ativistas acusado de conspiração e incitação à violência durante a Convenção do Partido Democrata, em Chicago, no ano de 1968

Desde 16 de outubro, encontra-se disponível na Netflix Os 7 de Chicago (The Trial of the Chicago 7). O filme era aguardado pela crítica norte-americana e está cotado para concorrer ao Oscar. A expectativa pela estreia do longa de Aaron Sorkin – diretor de A Grande Jogada, (2017) e roteirista de A Rede Social (2010) e da série The Newsroom (2011-13), entre outros – se explica: Os 7 de Chicago recria o famoso julgamento de um grupo de ativistas acusado pelo governo norte-americano de conspiração e incitação à violência durante a Convenção do Partido Democrata, em Chicago.

O ano em que isso ocorreu? O indefectível 1968, é claro. Sem que ninguém tivesse combinado, em 1968 o mundo girou uma volta e protestou às pencas – em tal velocidade que nem a Lusitana daria conta de registrar todos os acontecimentos. Se fosse para gritar por liberdade, cabiam todos no caminhão das mudanças. O mundo fervia.

Os EUA não ficaram de fora dessa roda viva. No ano, os assassinatos de Martin Luther King (abril) e Robert Kennedy (junho) chocaram o mundo. O movimento contra a Guerra do Vietnam ganhava corpo, dividindo o país, e os negros cada vez mais afirmavam sua identidade. Em paralelo, o movimento Hippie, com sua pregação de paz e amor, corria como rastilho de pólvora ameaçando a moral e os bons costumes estabelecidos.

É nesse contexto que, em agosto, o Partido Democrata se reuniu para escolher seu candidato às eleições em novembro. Chicago tornou-se o epicentro dos protestos: milhares de manifestantes convergiram para a cidade, com suas bandeiras e palavras de ordem.

Um big aparato de repressão os esperava: 12 mil policiais, 6 mil soldados da Guarda Nacional e 5 mil do Exército. A ordem do prefeito era não deixar ninguém se aproximar do Anfiteatro da cidade, local da Convenção. Nenhum protesto seria tolerado.

O confronto era inevitável. No último dia da Convenção, cansados de apanhar, os manifestantes enfrentaram a polícia que, descontrolada, distribuiu cacetadas a rodo. Sobrou para todo mundo, além dos que protestavam: repórteres, delegados partidários, observadores. A cidade virou uma praça de guerra. O “Massacre de Chicago”, como ficou conhecido o episódio, foi transmitido pela TV para todo os EUA num filme de 17 minutos, sem cortes – um marco no jornalismo norte-americano.

No ano seguinte, já com o republicano Richard Nixon na Casa Branca, a Comissão da Câmara sobre Atividades Antiamericanas abriu um inquérito por conspiração contra Tom Hayden e Rennie Davies (SDS – Estudantes para uma Sociedade Democrática); David Dellinger ( MOBE – Comitê de Mobilização contra a Guerra do Vietnam); Abbie Hoffman e Jerry Rubin (Yippie – Partido Internacional da Juventude); Lee Wainer e John Froines, professores; e Bobby Seale (Panteras Negras), considerados os líderes dos protestos. O julgamento começou em setembro de 1969 e se arrastou por cinco meses.

Os 7 de Chicago revisita esse julgamento, que mobilizou ampla rede de solidariedade e ganhou vasta cobertura de imprensa. Trata-se de um filme de tribunal, na melhor tradição de Hollywood. É da sala do júri que, por meio de flashbacks, o quebra-cabeças (sem trocadilho) vai sendo mostrado ao espectador.

Com um juiz controverso à frente do inquérito, Abbie Hoffman e seu parceiro, Jerry Rubin (ótimas atuações de Sacha Baron Cohen e Jeremy Strong), aproveitam a ocasião para desmoralizar o julgamento com performances hilárias, repetindo a postura iconoclasta que haviam adotado nos protestos de Chicago (dentre outras pilhérias, espalharam o boato de que iriam colocar LSD nos reservatórios de água da cidade, para todos entrarem numa viagem lisérgica. Muitos levaram a sério a piada, como o jornal conservador Chicago Tribune, e o consumo de água mineral disparou).

O auge do confronto no Tribunal é quando o juiz (magnificamente interpretado por Frank Langella) manda amarrar na cadeira e amordaçar Bob Seale, por tentativa de obstrução dos trabalhos. Seale acusava o juiz de fascista e racista. Após este ato, o líder dos Panteras Negras foi julgado em separado. Com sua saída, o inquérito passou a ser conhecido como Os 7 de Chicago.

Passados mais de 40 anos, o filme mostra que os avanços na sociedade norte-americana andam a passos lentos. Um estudo da ONG Mapping Police Violence aponta que negros têm quase três vezes mais chances de serem mortos pela polícia do que brancos. A brutalidade policial inspirou o surgimento do movimento #BlackLivesMatter (Vidas Negras Importam). O filme é mais atual do que nunca.

RPD || Guilherme Acciolly: A miopia de curto prazo e o desmatamento da Amazônia

País precisa conter imediatamente o processo de desmatamento da Amazônia e evitar a chegada ao “ponto de não retorno”, quando será impossível deter a destruição da floresta

O desmatamento na Amazônia continua aumentando. Segundo os dados oficiais do INPE, entre 2018 e 2020, portanto durante o governo Bolsonaro, a taxa de desmatamento na Amazônia cresceu 47 %.

Os motivos para isso são muitos. Mas certamente a política simpática aos setores responsáveis pelo desmatamento (grileiros, alguns madeireiros e pecuaristas, garimpeiros ilegais) e o cerceamento à atuação do IBAMA e demais órgãos encarregados da repressão ao desmatamento contribuíram de forma decisiva para esse resultado.

Essa postura é suicida no longo prazo, mas faz sentido numa perspectiva míope de curto prazo. Não há dúvida de que é popular para grande parte da opinião pública local e nacional. De fato, num primeiro momento, há relevante aumento da renda na região da fronteira do desmatamento. A retirada da madeira, a instalação ou ampliação de serrarias, a compra de maquinário, a implantação de pastos no lugar da floresta, a comercialização da carne bovina, a recepção dos novos habitantes, tudo isso gera renda e emprego. Muito mal distribuídos, mas com impacto positivo no início.

Esse avanço é incentivado por se dar majoritariamente sobre terras públicas (e crescentemente sobre Áreas Protegidas) – e, portanto, com custo de aquisição nulo. Porém, logo depois, a receita madeireira se extingue ou decresce muito, a agricultura é prejudicada pela má qualidade do solo na Amazônia, e resta a pecuária de baixíssima produtividade. Ou seja, a prosperidade chega e vai embora. Aí o que se faz é repetir o processo mais adiante.

Essa dinâmica vai empurrando a fronteira, avançando pela floresta. Só que esse recurso, a floresta, não é infinito. Já desmatamos cerca de 20% da Amazônia. Se nada for feito, um dia, nem tão remoto, ela acaba e teremos matado a proverbial galinha dos ovos de ouro. Na verdade, isso não ocorrerá. Muito antes disso, a própria destruição parcial da floresta a levará ao colapso, ao se interromperem os processos e fluxos naturais de regeneração.

Há evidência científica indicando que esse “ponto de não retorno” já está muito próximo. Ou seja, se não houver a contenção imediata do processo de desmatamento da Amazônia, ela em pouco tempo deixará de existir.

E qual o problema? É até bom, pois facilita o desenvolvimento agrícola e a exploração mineral na região (olha o nióbio!). Esse argumento, tão típico dos dias atuais, exige resposta. Se a floresta amazônica acabar, se extinguirá toda a riqueza potencial advinda da atividade madeireira sustentável e da extraordinária biodiversidade ali encontrada. Ninguém sabe tudo que pode ainda ser descoberto e aproveitado. Trata-se de uma riqueza literalmente incalculável. Provavelmente inúmeras vezes maior que o potencial agropecuário e mineral.

Mas o prejuízo não se limita a isso. A eventual extinção da floresta amazônica – o que é possível que ocorra em breve – prejudicaria decisivamente o agronegócio, bem como toda a população do Centro-Oeste e Sudeste. O regime de chuvas seria fortemente afetado com a interrupção da chegada da umidade oriunda da Amazônia, que tem volume equivalente ao Rio Amazonas, no fenômeno conhecido como Rios Voadores.

Ou seja, o processo de desmatamento da Amazônia é popular na região e em boa parte do país (embora haja também ampla parcela da população que a ele se opõe), até porque traz alguma prosperidade no curto prazo. Entretanto, no médio e longo prazo, é um baita tiro no pé. A miopia curtoprazista pode ser extremamente prejudicial para a região, para o Brasil e para o planeta.

Não é novidade para o Brasil. No início de século passado, a prosperidade advinda da exploração da borracha foi assombrosa e, aos olhos da sociedade local – e nacional – da época, infinita e perpétua. Até as plantações asiáticas aniquilarem essa riqueza. O Brasil hoje é importador líquido de látex.

Essa mesma miopia faz com que setores do governo se deem ao luxo de destratar gratuitamente nosso maior parceiro comercial, a China. O raciocínio é que “a China não pode ficar sem nossa soja”. Isso é verdade hoje. Mas os chineses (que certamente não podem ser acusados de não ter uma visão de longo prazo) não devem ser subestimados. Em janeiro deste ano, o Ministro da agricultura chinês declarou que “As tigelas chinesas devem ser enchidas com grãos chineses, e os grãos chineses devem ser cultivados a partir de sementes chinesas.” Isso ainda está longe de acontecer, mas a estratégia já está definida. É questão de tempo (olha o longo prazo aí).

*Guilherme Acciolly é economista

RPD || André Amado: Há espaço para a criatividade

André Amado nos mostra, em seu artigo para a Revista Política Democrática, como os escritores discordam entre si quando atuam como críticos literários

A exemplo dos economistas e políticos, os críticos literários – ou, pior, os escritores que se debruçam sobre as obras de seus colegas – raramente concordam entre si. A maior evidência disso é a discussão entre a imaginação e a realidade como fonte alternativa da criação.

Julio Cortázar afirma nunca ter escrito conto ou romance que se pudessem considerar exclusiva e totalmente realistas, porque, mesmo que assim fosse, o tema teria nascido da fantasia dele, inventado por ele. De sua parte, Julio Ramón Ribeyro iria mais longe e reconheceria que, ao descobrir a razão, se sentiu como um louco, pois foi quando abandonou os delírios e as fantasmagorias da imaginação, tornando a realidade insuportável. Não é outra a interpretação de Rosa Montero que elabora para a morte de Dom Quixote. Segundo ela, quando o fidalgo enfermo vislumbrou a luz da razão, isto é, raciocinou e concluiu que teria de renunciar à imaginação transbordante que o acompanhara toda a vida até então, preferiu morrer.

Stephen King exploraria outro ângulo, mas na mesma linha. Comentaria que John Grisham escrevera sobre a Máfia, mas nunca trabalhou para ela, tudo não passando de pura invenção, na verdade o maior deleite do escritor de ficção. Vargas Llosa sofisticaria o debate ao identificar como o aspecto fundamental do método de Flaubert o roubo consciente da realidade real pela construção da realidade fictícia. E Jorge Luiz Borges encerraria este capítulo da discussão, com a sentença de que, em literatura, a realidade é o imaginado, na mesma toada, aliás, de Haruchi Murakami, que defenderia não ser o visível a única realidade.

Mas, se, de um lado, Ernest Hemingway viria em apoio dos escritores acima citados, oferecendo a confissão de que inventara inventado cada palavra, cada incidente, de Adeus às armas e 95% de O sol também de levanta, Garcia Márquez, de outro, muito se divertia quando lhe dirigiam elogios por sua imaginação, porque, segundo o escritor colombiano, linha alguma de sua obra jamais deixou de basear-se na realidade.

Contemporizam esse confronto entre defensores da imaginação e do realismo aqueles que atribuíam ao escritor uma espécie de mediunidade. Rosa Montero chegou a afirmar que somos muitos dentro de nós, aforismo que P. D. James traduziria como a sensação de que os personagens e tudo que acontece com eles existem em algum limbo da imaginação, não cabendo, portanto, tentar inventá-los; antes, entrar em contato com eles e registrar sua história em preto e branco, um processo de revelação, não de criação.

Stephen King terminaria, também, compartilhando à sua maneira desse ponto de vista. Para ele, não existe um Depósito de Ideias, uma Central de Histórias, uma ilha de Best-Sellers Enterrados. As boas histórias, segundo King, parecem vir quase literalmente de lugar nenhum, navegando até o escritor do vazio do céu, ideias, que, até então, podiam ser até dissonantes, mas que se juntavam e viravam algo sob o sol, faltando apenas não encontrar essas ideias, mas reconhecê-las quando aparecessem.

Henry James simplifica a questão: a realidade já existe de antemão na consciência do criador, e Murakami poetiza: escondidas em uma tela branca, congelam-se várias possibilidades à espera daquele momento em que a mão e o talento do pintor haverão de reunir a existência e a não-existência. O nobelista espanhol acreditava que os livros se escrevem às vezes sozinhos, antes mesmo de serem escritos e até depois de receberem o ponto final. Como poeta, Mario Quintana poupa argumentos e considera que o verdadeiro criador se limita a mostrar tudo aquilo que os outros olhavam sem ver. E Michelangelo, embalado pela modéstia típica dos gênios, desmistifica: não faço esculturas, apenas retiro o excesso de pedras.

Ah se os economistas e os políticos discordassem e convergissem com tamanha criatividade!

*André Amado é embaixador aposentado e diretor da revista Política Democrática Online

RPD || Autores

André Amado

Embaixador aposentado e diretor da revista Política Democrática Online.

Alberto Aggio

Historiador, professor titular da Unes (Universidade Estadual Paulista) e responsável pelo Blog do Aggio.

Raul Jungmann

Ex-deputado federal, foi Ministro do Desenvolvimento Agrário e Ministro Extraordinário de Política Fundiária do governo FHC, Ministro da Defesa e Ministro Extraordinário da Segurança Pública do governo Michel Temer.

Sérgio Vale

Economista-chefe da MB Associados.

José Luis Oreiro

Economista e professor do Departamento de Economia da UnB (Universidade de Brasília).

João Cezar de Castro Rocha

Professor Titular de Literatura Comparada da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) e ensaísta.

JCaesar

JCaesar é o pseudônimo do jornalista, sociólogo e cartunista Júlio César Cardoso de Barros. Foi chargista e cronista carnavalesco do Notícias Populares, checador de informação, gerente de produção editorial, secretário de redação e editor sênior da VEJA.

Henrique Brandão

Jornalista e escritor.

Rogério Baptistini Mendes

Sociólogo e pesquisador do LabPol (Laboratório de Política e Governo) das Unesp/FCL-CAr.

Guilherme Acciolly

Economista

Jorge Jatobá

Economista pela UFPE e mestre/doutor em Economia pela Universidade de Vanderbilt (EUA).

Leandro Machado

Cientista político pela Universidade de Brasília e mestrando em administração pública pela Universidade de Harvard.

Rubens Barbosa

Presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior (IRICE).

Luiz Augusto de Castro Neves

Presidente do Conselho Empresarial Brasil-China. Embaixador no Japão, na China, e no Paraguai. No Itamaraty, foi Secretário-Geral Adjunto das Relações Exteriores e Diretor-Geral para as Américas.