Celso Rocha de Barros: CPI da Covid tem que ser início do julgamento de Nuremberg que bolsonarismo merece

Comissão instaurada meses atrás teria salvado milhares de vidas; talvez ainda dê para salvar algumas

O ministro Luís Roberto Barroso determinou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tome vergonha na cara e instaure a CPI que investigará os crimes de Bolsonaro durante a pandemia.

O requerimento para abertura da CPI é assinado por 32 senadores, 5 a mais do que o legalmente requerido. A CPI só não havia sido aberta ainda por mutreta, falcatrua e sacanagem.

O senador Pacheco alega que a instauração da CPI pode prejudicar a ação conjunta dos Poderes contra a pandemia. Ele está mentindo. Não há ninguém na esfera federal tomando qualquer providência contra a pandemia. Cerca de 80% das vacinas aplicadas no Brasil até agora são da Coronavac do Butantan (e de Doria).

O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que não é “hora de apontar culpados”. Disse isso porque Bolsonaro, que é o culpado, concedeu a Lira e a seus aliados no centrão acesso a cargos e verbas da administração federal.

A hora de apontar culpados, se entendi bem, será quando esse dinheiro acabar. Talvez já não dê mais para evitar uma única morte brasileira.

Se vocês quiserem entender a diferença que instituições minimamente funcionais fazem, deem uma olhada no noticiário um dia antes da decisão de Barroso e um dia depois.

Um dia antes, a Câmara aprovou um projeto de lei que possibilita que vacinas sejam desviadas do SUS para empresários utilizando o Ministério da Saúde como laranja. Essa aliança de Chicago Boys inspirados em Milton Friedman com Chicago Boys inspirados em Al Capone só foi possível porque o bolsonarismo estava funcionando sem controle nenhum.

No dia seguinte à decisão de Barroso, o próprio Bolsonaro autorizou, pela primeira vez desde o início da pandemia, que o Ministério da Saúde promovesse campanhas pelo isolamento social e pelo uso de máscaras. Foi medo da CPI.

Agora calculem quantas vidas teriam sido salvas se a CPI tivesse sido instalada no ano passado. Se no começo da segunda onda Bolsonaro já tivesse medo de cair, se o medo de cair o tivesse feito comprar vacinas, defender o isolamento, distribuir máscaras. Teriam sido muitas dezenas, talvez centenas de milhares de brasileiros mortos a menos.

No sábado (10), cruzamos a marca de 350 mil mortos. Segundo as projeções, já temos pelo menos mais cem mil mortes contratadas, isto é, inevitáveis pela conjunção do ritmo de disseminação da doença com as políticas adotadas por Bolsonaro.

Cem mil brasileiros adicionais vão morrer com certeza de Covid-19. Já estão condenados, só não sabem disso ainda. Talvez um deles seja você, leitor. Talvez um deles seja eu.

Mas o risco de que morramos, além desses todos, mais outros 100, mais outros 200 mil, também é alto. Talvez derrubar e prender Bolsonaro não impeça essas mortes, mas manter Bolsonaro confortável no poder as garante.

Quem não trabalha para que Bolsonaro seja responsabilizado por seus crimes trabalha para matar 100, 200 mil brasileiros além dos que já morreram.

A CPI tem que ser o início do julgamento de Nuremberg que o bolsonarismo merece. Não haverá volta ao normal sem isso. Se deixarmos passar os crimes da pandemia, o que teremos direito de criticar nos próximos governos “normais”, seja lá quando for que eles voltem? Corrupção? Inflação alta? Seria falta de senso de ridículo.

Folha de S. Paulo: Oposição vê clima para CPI da Covid na Câmara após ordem do STF ao Senado

Já Arthur Lira, presidente da Casa e aliado de Bolsonaro, diz não ser esse o momento para se apontar o dedo para ninguém

Danielle Brant, Folha de S. Paulo

A ordem do ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), para que o Senado instale a CPI da Covid deu novo fôlego à oposição na Câmara, que vê ambiente favorável para pressionar deputados a recolher assinaturas para abrir uma comissão parlamentar de inquérito na Casa.

A articulação foi retomada após Barroso mandar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), criar o colegiado. A decisão liminar (provisória) do ministro será analisada pelo plenário do STF na quarta-feira (14).

Na decisão, Barroso afirmou que já estavam presentes requisitos necessários para abertura de comissão, como assinatura favorável de mais de um terço dos senadores, e argumentou que o chefe do Senado não poderia se omitir em relação ao tema.

Não é a primeira vez que o STF determina a instalação de CPIs a pedido da oposição. Em 2005, o Supremo mandou instaurar a dos Bingos, em 2007, a do Apagão Aéreo, e, em 2014, a da Petrobras.

Assim como Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), já se manifestou contra a abertura da CPI. Em março, ele afirmou que o Congresso não deveria parar para investigar a gestão do governo na pandemia ou procurar culpados por erros.

Na sexta-feira (9), em evento na Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba), em Arapiraca (AL), Lira voltou a rechaçar a abertura de uma CPI pela Câmara.

Segundo ele, não é o momento para "se apontar o dedo para ninguém". "Daqui a dois, três meses, esses culpados vão estar morando em outro lugar, vão estar apagadas as provas, vão estar escondidas as evidências? Não."

"Então, você [vai] mobilizar 20, 30 senadores numa sala fechada quando o Congresso está funcionando virtualmente e ter de trabalhar presencialmente para fazer política? Porque o que nós não precisamos neste momento é politizar mais um tema."

Lira disse que "quem errou vai pagar" e que o "preço de 330 mil vidas é muito alto para qualquer sociedade, mas não nesse momento e não dessa maneira". O Brasil já soma mais de 350 mil mortos pela Covid-19.

Acho que a CPI [do Senado] cria um clima, um novo ambiente, especialmente se, de fato, for instalada rapidamente, de a Câmara também cumprir seu papel de fiscalizar essas questões da CovidAlex Manente (SP)

líder do Cidadania na Câmara

Deputados da oposição e de partidos de centro, no entanto, veem oportunidade para pressionar colegas e, assim, conseguir o mínimo de 171 assinaturas necessárias para a criação da CPI. A Câmara tem 513 parlamentares.

Segundo a deputada Perpétua Almeida (PC do B-AC), cerca de 90 deputados já haviam apoiado a criação da comissão até a última sexta-feira.

Para ela, a CPI no Senado "está assustando as hostes do governo". "Estavam preocupados de não criar CPI e agora vão ficar preocupados porque a CPI vai acontecer no Senado, onde há um grupo mais amplo que quer esclarecer esse processo", disse.

A deputada afirmou que a instalação da comissão no Senado favorece a abertura de um processo semelhante na Câmara. De acordo com ela, a medida seria barrada por Lira.

"Acho que ele separa as coisas. Para colocar uma CPI sem ser uma pressão muito grande, sozinho, ele não coloca. Ele coloca mais na frente, se sentir que os interesses do centrão estão sendo ameaçados."

Vice-líder da minoria na Câmara, a deputada Jandira Feghali (PC do B-RJ) lembrou que CPI é direito constitucional e não depende do desejo político de quem comanda a Casa.

"A demora de instalar acabou gerando essa incidência do Supremo Tribunal Federal sobre o Senado. Seria desnecessária essa incidência se houvesse a instalação pelo próprio presidente do Senado", disse.

Em sua decisão, Barroso afirmou que não cabe ao presidente do Senado fazer uma análise de conveniência em relação à abertura da CPI e que ele é obrigado a fazê-la quando estão cumpridas as exigências da Constituição sobre o tema.

Na Câmara, para conseguir as assinaturas exigidas, a oposição, que tem 125 deputados, precisaria do respaldo de deputados de centro. Feghali disse acreditar que isso é possível, incluindo o apoio de deputados de centro-direita.

"Tenho certeza de que assinarão esses pedidos de CPI, porque as denúncias são muitas, o número de mortes cresceu assustadoramente, e vários parlamentares têm interesse de investigar os crimes que se repetem do governo federal", disse.

O líder do Cidadania na Câmara, Alex Manente (SP), segue a mesma linha de Feghali. "Acho que a CPI [do Senado] cria um clima, um novo ambiente, especialmente se, de fato, for instalada rapidamente, de a Câmara também cumprir seu papel de fiscalizar essas questões da Covid."

Outros deputados veem na CPI uma forma de encontrar os responsáveis pelos erros no enfrentamento à pandemia no país e investigar a conduta do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

"Não podemos continuar enterrando pessoas que poderiam estar vivas se não tivéssemos um presidente tão irresponsável. A postura do governo brasileiro diante da crise é criminosa", afirmou a líder do PSOL na Câmara, deputada Talíria Petrone (RJ).

"A oposição está mobilizada para conseguir assinaturas para uma CPI. Mais que isso, já chegou a hora de um pedido de impeachment que unifique todos setores que defendem a vida."

O deputado Paulo Teixeira (PT-SP) também defende a instalação de uma comissão pela Câmara.

"A CPI da Covid pode ajudar no combate à tragédia da pandemia no Brasil, ajudar a acelerar a produção de vacinas no país e aperfeiçoar o SUS", disse. "Pode igualmente apontar os crimes praticados pelo presidente da República."

Mesmo deputados do centrão reconhecem que haveria espaço para criação da CPI. "Se o Bolsonaro não mudar o discurso e a estratégia no dia dia, será inevitável", afirmou Fausto Pinato (PP-SP).

Na avaliação de deputados próximos a Lira, principal líder do bloco do centrão, apesar de o presidente da Câmara ser contrário à instalação de uma CPI, a resistência poderia ser menor se a ideia fosse criar uma comissão mista de deputados e senadores, a exemplo da que já existe para apurar fake news.

Enquanto isso, o governo pressiona para que senadores retirem a assinatura do requerimento de criação da comissão parlamentar de inquérito. Assim, o requerimento passaria a ter menos de 27 apoiadores —o mínimo exigido para abrir uma CPI.

O documento hoje tem 32 nomes, entre oposicionistas e alguns que se declaram independentes ao governo. Integrantes do MDB, maior bancada do Senado, defendem a investigação.

A tentativa, porém, deve ser frustrada, porque há a avaliação de que a retirada de assinaturas agora passaria uma mensagem negativa, considerando que o requerimento foi protocolado há mais de dois meses.

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), que assinou o requerimento, critica a tentativa do governo. "É uma demonstração de medo da apuração e chama a atenção, porque, como bem diz o presidente da República, quem não deve não teme", afirmou.

O congressista protocolou neste sábado (10) um pedido de aditamento da CPI da Covid para ampliar o escopo, com a intenção de incluir nas investigações atos praticados por agentes políticos e administrativos de estados e municípios na gestão de recursos federais.

"Para não deixar margem de dúvida, já está apresentado, foi protocolado, e a gente vira esta página e o governo vai ter de inventar outra desculpa [para não apoiar a CPI]", disse. Após a instalação da CPI, o pedido precisa ser aprovado por maioria simples.

Reportagem da Folha neste sábado mostrou que a decisão do STF aumentou o poder de fogo do Senado sobre Bolsonaro.

Para reagir à CPI do Senado, o governo vinha tentado convencer senadores pelo medo, alegando a possibilidade de ampliação do escopo da CPI para atingir prefeitos e governadores, o que comprometeria aliados importantes de congressistas, inclusive da oposição, pouco mais de um ano antes das eleições.

Neste sábado, o próprio Bolsonaro manifestou apoio à ampliação do escopo da comissão.

"A CPI [é] para apurar omissões do presidente Jair Bolsonaro, isso que está na ementa. Toda CPI tem de ter um objeto definido. Não pode, por exemplo, por essa CPI que está lá, você investigar prefeitos e governadores, onde alguns desviaram recursos. Eu mandei recursos para lá, e eu sou responsável?", disse.

"Conversei com alguns [senadores] e a ideia é investigar todo mundo, sem problema nenhum", afirmou. Para o presidente, a CPI foi feita pela "esquerda para perseguir e tumultuar".

Luiz Carlos Azedo: Demolições bolsonaristas

Correio Braziliense: 'Bolsonaro gosta de errar,' afirma Doria em entrevista exclusiva

Atacado duas vezes em poucos dias, político paulista rebate pedindo que o presidente da República governe mais e faça menos confusão

Israel Medeiro, Correio Braziliense

Em menos de uma semana, Jair Bolsonaro voltou a colocar João Doria no alto da prateleira dos seus desafetos políticos. No jantar com empresários, na capital paulista, na quarta-feira passada, o presidente não poupou xingamentos ao governador de São Paulo e, ontem, ao visitar uma família de refugiados venezuelanos em São Sebastião, no Distrito Federal, voltou à carga, chamando-o de “patife”. Nas duas oportunidades, Doria rebateu com bom humor e preferiu não inflar a polêmica. Nesta entrevista ao Correio, o ocupante do Palácio dos Bandeirantes classifica o chefe do Palácio do Planalto como alguém que dá importância a questões desimportantes, num momento em que o país vive a pior crise sanitária em mais de 100 anos. Explica, ainda, que o programa de ajuda aos necessitados em São Paulo tem diferenças importantes em relação ao auxílio emergencial do governo federal. E garante que o Instituto Butantan cumprirá o cronograma de entrega de vacinas fechado com o Ministério da Saúde.

O presidente Jair Bolsonaro dá sinais de que, em uma eventual CPI da covid-19 no Senado, vai tentar culpar os governadores pela situação a que o país chegou nesta pandemia. O senhor teme alguma coisa? O que diria ao presidente diante dessas ameaças?

Faça mais gestão e menos confusão. O presidente Bolsonaro gosta de errar e gosta de fazê-lo permanentemente. Em vez de se concentrar em buscar soluções para a crise da saúde, a pior pandemia que se abateu sobre o Brasil nos últimos 100 anos, e a crise da economia, do meio ambiente, da educação, da pobreza, ele prefere mergulhar e criar a crise política, eleitoral e ideológica. É uma subversão de valores e de tempo. Ele se aplica ao que não é importante e despreza o que é substantivo.

O presidente participou de um jantar, na semana passada, organizada pelo empresário Washington Cinel, que é próximo do senhor. Como vê essa reaproximação de setores do empresariado com Bolsonaro?

O Washington Cinel tem todo direito, como empresário e cidadão, de fazer a opção que lhe abrace, que deseje fazer. Não condeno meus amigos pelas suas decisões políticas nem eleitorais. Não tenho amigos por razões eleitorais ou partidárias; os tenho por uma vida, uma existência, pelo convívio. Embora eu discorde dessa opção feita pelo Washington, não vou deixar de gostar dele, nem da mulher dele ou abrir mão do convívio que temos de mais de 20 anos de amizade. Agora, entendo como algo muito mais volúvel uma relação com o presidente e com o bolsonarismo do que algo com raízes, com profundidade. Mas respeito a opção não só do Cinel, como dos demais empresários. Eu diria que, daqueles que estavam no jantar, pelo menos 18 conheço muito bem. Não vou desrespeitá-los, sei que essa é uma situação momentânea. Meu sentimento é de relevar isso, não criar um distanciamento, nem transformar em inimigos quem tomou a decisão de aplaudir Jair Bolsonaro. Eu apenas lamento.

O presidente o insultou nesse jantar. Como o senhor recebeu as ofensas?

Eu fiz até um tuíte. Aquela é minha resposta. Eu fui insultado, mas eu dei uma resposta bem-humorada ao presidente. Falei: “Presidente, tenha calma, eu vou lhe dar as vacinas: vacina do Butantan contra a covid-19, que, aliás, sua mãe tomou aqui em São Paulo. E vou lhe dar também a vacina antirrábica, que o Butantan também produz”.

O programa Bolsa do Povo foi anunciado na mesma semana em que o governo federal retomou o auxílio emergencial. Foi provocação? Há alguma semelhança entre eles?

O Bolsa do Povo não foi feito, não foi inspirado nem tem nenhuma relação com o programa Auxílio Emergencial, do governo federal. Nós o construímos desde o ano passado. Estávamos buscando a integração de programas — ou seja, como fazer para integrar vários programas sociais do governo de São Paulo e agregar valor com contrapartida. Aliás, o maior desafio foi esse. São Paulo tem uma situação saudável, estável do ponto de vista fiscal, porque fomos o único estado do Brasil que fez reforma fiscal.

Que diferenças o programa de São Paulo traz para o do governo federal?

O difícil era encontrar um mecanismo de benefício que pudesse ter contrapartida. O que nós não queríamos, aqui, era fazer um programa que dá dinheiro sem contrapartida alguma, como é o caso do auxílio emergencial. O Bolsa do Povo envolve uma contrapartida: as pessoas vão receber até R$ 500 e têm que trabalhar, dar expediente de até quatro horas por dia para fazer jus a esse benefício.

Sobre os insumos para a produção de vacinas do Instituto Butantan, o senhor conversou com o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, há poucos dias. A matéria-prima que atrasou, e impactou a produção, chega mesmo esta semana?

Primeiramente, não houve interrupção, houve conclusão. Pode parecer semântica, mas não é. Uma coisa é você concluir a produção, outra coisa é interrompê-la. O Butantan concluiu a produção com os insumos que já tinha recebido. Agora, receberá, no próximo dia 19, mais. Continuamos a produzir e a entregar mais vacinas para o PNI, o Programa Nacional de Imunização. Ainda depois do dia 12 teremos uma nova entrega de vacinas e, até o final deste mês, vamos entregar 46 milhões de doses, exatamente o que estava previsto. E depois, mais 54 milhões até 30 de agosto. Era para ser até 30 de setembro, mas estamos fazendo um esforço enorme para entregar até dia 30 de agosto.

Qual o motivo do atraso no carregamento?

Houve alguma circunstância relativa à orientação e à agilidade para liberação da exportação dos insumos, mas o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, foi muito atencioso e diligente. Ele me disse que, naquele mesmo dia, falaria com a Chancelaria. Dito e feito. Ele falou, o assunto foi resolvido e o embarque foi programado, ou seja, solução encontrada e viabilizada. Até o presente momento, não há motivos para se preocupar com as entregas do Butantan. O que está previsto para 30 de abril, as 46 milhões de doses, o Butantan me confirma que serão entregues dentro do período combinado. E esperamos que os 6 mil litros de insumos que vão chegar, em dois lotes de 3 mil, cheguem nas datas programadas e sem percalços para que o Butantan possa, no prazo necessário, fazer a operacionalização e o envase — operações em que é preciso pelo menos 10 dias seguidos para fazê-la.

BBC Brasil: BBB 21 - Por que o cabelo é tão importante no movimento negro

Antes de serem traficados e enviados para as Américas, muitos africanos carregavam na cabeça um símbolo que ia além da estética: o cabelo

Vitor Tavares, BBC News Brasil

A forma, o corte e os adereços podiam representar origens, etnias, religiões, status social.

Mas já no caminho para as colônias americanas, entre elas o Brasil, essa relação era rompida.

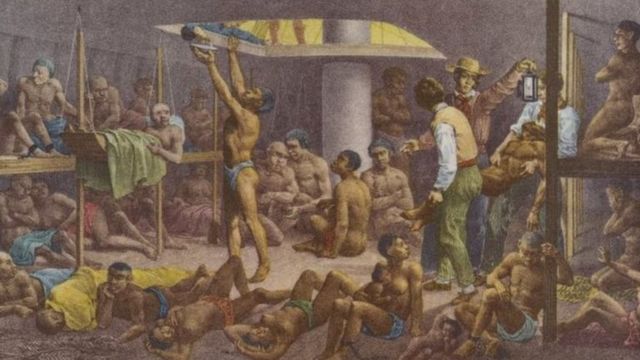

Ao expor as condições de um navio negreiro na famosa gravura Negros no Fundo do Porão, o pintor alemão Johann Moritz Rugendas retratou homens e mulheres amontoados, algemados e nus - muitos sem cabelo ou com ele bem curto.

No registro dos livros O escravo nos anúncios de jornais brasileiros do século XIX, de Gilberto Freyre, e Ser Escravo No Brasil, de Kátia Mattoso, são relatadas as cabeças forçadamente raspadas dos africanos no momento em que eram oferecidos à venda para os senhores de engenho.

"Buscavam minar qualquer tipo de pertencimento étnico e identificação que eles pudessem ter uns com os outros a partir do cabelo", explica a socióloga Anita Pequeno Soares, pesquisadora da relação entre o cabelo e negritude na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

"Há relatos de que a raspagem do cabelo era parte importante desse processo de subjugar a população negra, principalmente homens, o que acarretava sérios problemas, porque o cabelo protege o couro cabeludo num trabalho sob sol escaldante. As sinhás, com ciúmes de mulheres violentadas pelos homens brancos, também usavam a raspagem como prática de tortura".

Além da violência, a associação da estética dos africanos a algo primitivo e distante de ideias europeias de beleza e humanidade foi uma prática recorrente durante o colonialismo.

Uma das histórias mais chocantes e ilustrativas é de Sarah Baartman, levada da África do Sul ao Reino Unido para aparecer em espetáculos de circo.

Considerada por muitos como símbolo da exploração e do racismo colonial, bem como da ridicularização das pessoas negras, muitas vezes representadas como objetos ou animais, ela morreu após passar anos sendo exibida em feiras de "fenômenos bizarros humanos".

Seu cérebro, esqueleto e órgãos sexuais continuaram sendo exibidos em um museu de Paris até 1974. Os restos mortais só retornaram à África em 2002, após a França concordar com um pedido feito por Nelson Mandela.

"O discurso racista é pautado na negação da humanidade das pessoas negras. A beleza é parte da humanidade, ser considerado belo é parte de ser considerado gente. Isso faz para do mesmo enredo que associou negros e negras à animalidade, à natureza, como Baartman, mais comparada a macacos que seres humanos", ressalta Soares.

Cabelo como orgulho

Na história das Américas, o movimento negro tentou por diversas vezes romper com um sistema que durante séculos estigmatizou (e ainda estigmatiza) as características físicas dos negros - entre elas, uma das mais representativas é o cabelo.

O assunto ganhou ampla discussão no Brasil nos últimos dias após um episódio no programa Big Brother Brasil, da TV Globo, em que o cantor Rodolffo comparou o cabelo do professor João Luiz a uma peruca de homens das cavernas.

Um dos marcos identificados pela socióloga nessa busca pela valorização da estética negra é o movimento rastafári.

Nos anos 1930, um grupo de jamaicanos passou a acreditar que a coroação de Ras Tafari (o imperador etíope Haile Selassie) era o cumprimento de uma profecia e que ele era o messias.

Eles acreditavam que seriam libertados pelo imperador, que os tiraria da pobreza no Caribe e os levaria à África, a terra dos seus antepassados e um centro espiritual.

Porém, além da conotação religiosa, o movimento rástafari se respaldou na estética, como as roupas coloridas e os cabelos com dreadlocks, popularizados pelo seu seguidor mais famoso, o cantor Bob Marley.

Outro marco nessa tentativa de olhar diferente para a beleza dos descendentes dos africanos escravizados foi o movimento Negritude, também nos anos 1930, promovido pelo escritor e político francês nascido na ilha caribenha de Martinica Aimé Cesarie e pelo escritor e político senegalês Léopold Senghor.

Em suas obras, há uma exaltação da "raça negra: "Buscaram valorizar raízes africanas, olhar para a África com nova perspectiva, diferente da europeia, que colocava a África como a negação da beleza", diz Soares.

'Black is beautiful'

Em 1858, em Boston, o abolicionista americano John Swett Rock fez um dos primeiros discursos conhecidos que exaltavam as características físicas dos negros.

"Quando eu comparo o sistema muscular mais forte, a bela, rica cor, os traços largos e o cabelo graciosamente frisado do negro com a frágil organização física, a cor pálida, as feições finas e os cabelos lisos do branco, estou inclinado acreditar que, quando o homem branco foi criado, a natureza estava exausta".

Esse discurso é considerado uma das bases para o que viria a ser a amplamente utilizada expressão "black is beautiful" (preto é bonito). Era uma tentativa de igualar negritude a beleza, em um ato contra séculos de imagens que mostravam negros como grotescos.

Na África do Sul do regime racista do apartheid, a frase se tornou símbolo do movimento Consciência Negra, liderado pelo ativista Steve Biko. "Ele tinha preocupação forte com essa dimensão subjetiva do racismo, com a forma com que o racismo fazia com que as pessoas negras tivessem muitas vezes ódio de si mesmas."

Nesse contexto, o cabelo crespo passou a significar orgulho e poder.

A corrente sul-africana influenciou o movimento homônimo nos EUA, onde ganhou mais força. Em 1966, no momento de luta pelos direitos civis no país, também surgiu o movimento chamado "Black Power", que deu ao cabelo afro papel central na estética dos negros americanos.

O black power também virou símbolo dos Panteras Negras, um movimento de militantes políticos nos EUA que defendiam a resistência armada nos bairros negros contra a perseguição policial no país.

Para Soares, esses movimentos "ajudaram não só a pensar estratégias políticas de combate ao racismo como também formularam um conjunto de ideias que inspiraram o ativismo de jovens militantes negros em outros países."

Brasil e alisamento

As pesquisas da socióloga da UFPE apontam que, quando esses movimentos explodiram nos EUA, eles também tiveram reflexos no Brasil. Houve, por exemplo, um aumento expressivo dos chamados "salões étnicos", voltados para pessoas com cabelos crespos.

Até então, no período pós-abolição, o que a militância negra interpretava como urgente eram questões ligadas à moral, conta Soares. Os primeiros concursos de beleza para mulheres negras, por exemplo, se preocupavam em passar uma imagem de "civilidade" àquelas pessoas, não necessariamente a estética.

"Durante a escravidão a população negra era associada muito à sexualidade, que é também associar ao animal. Esses primeiros concursos estavam preocupados em negar a degradação sexual que tentavam associar a elas. Não havia isso de cabelo black. O alisamento fazia parte da moral. Queriam, como diziam, 'reeducar a raça', mas pautados nos padrões da branquitude".

Como reflexo dos movimentos nos EUA, houve uma crescente busca de valorizar a beleza negra no país. O Teatro Experimental do Negro (TEN), por exemplo, incluiu a estética na pauta, inclusive também com concursos de beleza. Movimentos musicais como o Black Rio deram voz a artistas como Tim Maia e Sandra de Sá.

Mais recentemente, também acompanhando um movimento global impulsionado principalmente pela internet, negros e, principalmente, negras brasileiras passaram a adotar o cabelo natural como símbolo de orgulho.

A chamada transição capilar, em que os cabelos alisados são cortados e tratados para que as químicas usadas fiquem para trás, se popularizou principalmente através das redes sociais.

"A geração de hoje está tendo oportunidade de viver algo diferente e eu associo ao movimento de transição capilar, que revolucionou. Hoje em dia, a partir dessa demanda, as mulheres, principalmente, viram a internet como um lugar de falar para poder trazer um novo discurso", explica Soares.

Mas a socióloga faz um alerta: "Não podemos engessar o olhar sobre o alisamento e colocá-lo exclusivamente como uma negação da negritude. Claro que cabelo afro é poder, identidade, mas cada pessoa tem seu momento".

Gelédes: Arauto de um novo tempo - A negritude revolucionária de Hamilton Cardoso

Quero ostentar minha pele negra, meu nariz chato e arrebitado com meus duros cabelos à mostra, com minha sensibilidade, à mostra. Quero escrever do meu jeito. Falar na minha língua – do meu jeito. (Hamilton Cardoso [Zulu Nguxi] – “Depoimento [AFRO-LATINO-AMÉRICA]”, 2014)

Por Christian Ribeiro, enviado ao Portal Geledés

Em tempos de convulsão e de sombras, quando as ordens vigentes parecem imutáveis e inabaláveis a figura do intelectual enquanto representação anti-sistêmica do mundo em que habita visando a superação do mesmo, para a construção de uma nova forma de sociedade, toma forma e sentido. Como que para responder as inequidades e contradições de sua realidade-mundo, o intelectual exerce sua práxis para a destruição do “já constituído” pelo advir de novos tempos, em que novas possibilidades de relações e interações sociais façam-se constituir e interagir nos processos de construções de historicidades que resultem em estruturas socialmente mais justas, democráticas e includentes.

Por uma perspectiva portanto revolucionária de sociedade, essa concepção acerca da práxis intelectual enquanto elemento anti-sistêmico, possui nos processos de rearticulação política dos movimentos negros dos anos 1970 no Brasil exemplos dessa potência transformadora que os sistemas opressores e ditatoriais gestão contra si, em que os sujeitos sociais explorados e marginalizados passam a alinhavar, a articular, suas perspectivas e tensões históricas-políticas para dessa forma tensionar, questionar e problematizar a ordem social em que se encontram inseridos, passando a atuar de maneira cada vez mais constante para o acirramento de suas contradições, visando o abalo e destruição de seus alicerces excludentes e discriminatórios.

Hamilton Bernardes Cardoso (1953 – 1999) foi aquele que em meio aos processos de redemocratização brasileira da década de 1970 e dos movimentos políticos negros que fizeram parte a esse momento histórico da nossa sociedade, encarnou a figura do intelectual revolucionário orgânico, que originário das forças temporais que circulam pelas eras torna-se a representação viva de uma geração. Uma representação encarnada dos anseios e desejos que moveram os destinos de seus semelhantes em busca pela superação de nosso racismo estrutural e alienante. Jovem, articulado, que irrompia o cenário político de então que – balizado pelo regime ditatorial do regime civil-militar (1964-1985) – negava oficialmente, enquanto política de Estado, a existência do racismo no Brasil e censurava toda e qualquer manifestação em contrário, resultando em um sistema de constância vigilância e controle em cima dos órgãos de imprensa e movimentos políticos que não seguissem tal premissa a perfeição.

De maneira consciente, Hamilton Cardoso fazia por não aceitar em reconhecer o “não lugar” destinado as populações negras e o calar imposto ante aqueles que não aceitavam a ordem social vigente. Enquanto jornalista e militante político de esquerda ocupa e constrói espaços de debates e intersecções políticas que inserem a questão racial brasileira, em especial o nosso racismo e as resistências negras seculares e contemporâneas, ao cenário político-social da sociedade brasileira. Toda uma vertente da negritude afro-brasileira construída e caracterizada enquanto fruto da juventude afrodescendente que começava a se constituir enquanto agente política no começo dos anos 1970, terá como seu porta-voz e rosto a figura de Cardoso, não no sentido de personalismo, mas de representar o melhor dessa geração.

Dono de forte personalidade e convicções, forjada em embates contra os racismos cotidianos da sociedade brasileira, passa a constituir textos e intervenções – escritas ou em oratórias – que transmitem todo desdém, no sentido explicito de desprezo e ódio ao ideário de que o Brasil era uma sociedade socialmente harmoniosa e racialmente democrática. Para ele não havia espaço, não havia diálogo em sua verve política para conivência ou convivência promulgadores desse tipo de ideário, eram tempos de revolução e por isso medidas radicais se faziam necessárias, por isso não se podia ser condescendente com o racismo e seus efeitos nefastos ante as populações afrodescendentes em especial. Por isso a sua obsessão em desmascarar e desmantelar a nossa falácia enquanto sociedade não racista, enquanto terra sem a mácula do racismo ocorrendo e maculando as nossas relações históricas e sociais. Para Cardoso, em consonância direta ao pensamento histórico-sociológico de Clóvis Moura, as inequidades sociais características da sociedade brasileira são consequências diretas de nosso modelo de sociedade construída e baseada em torno não ´só do trabalho escravo, mas das relações racistas de superioridade social entre “senhor” (branco) vs “escravo” (negro), que moldaram nossas relações humanas ao longo dos séculos, nossos imaginários sociais que sempre associam tudo aquilo que é bom ou “superior” com o “branco/europeu”, enquanto dialeticamente associam tudo que é ruim ou “inferior” com o “negro/africano”, o que enfatiza nossa característica de sociedade classista, de origem estamental, pela nossa própria gênese racista civilizatória. Nossas diferenças sociais se dão e reproduzem-se por nossa origem escravocrata, por nosso racismo de marca e não pelo contrário.

Homem negro do interior, filho de Deolinda Bernardes Cardoso e Onofre Cardoso, nascido em Catanduva no interior paulista, em meio a uma família inserida as manifestações culturais negras locais, acaba vindo para São Paulo ainda criança. Será na capital paulista, ao início dos anos 1970 que dará início ao seu processo de conscientização racial enquanto referencial político e humanista libertador e revolucionário, resultando em um desenvolvimento de radicalização, no sentido de aprofundamento, da sua militância antirracista. Jovem homem negro em reconstrução, um militante em formação, inicialmente relacionado ao mundo cultural afro-paulistano, em especial dos grupos teatrais como o do “Centro de Cultura e Arte Negra” (CECAN) – quando Hamilton participou como ator da peça de teatro “E agora falamos nós”, escrita e montada pelo sociólogo Eduardo de Oliveira e Oliveira (1926 – 2012) e pela atriz Tereza Santos (1930 – 2012) – e de todo universo cultural e político da juventude negra paulistana que começava a ser constituído em torno do “Clube Coimbra”, da “Casa da Cultura e do Progresso” (CACUPRO) do “Grupo de Trabalho de Profissionais Liberais e Universitários Negros” (GETEPLUN). Pontos de efervescência desses jovens em que Cardoso deu início a construção da sua militância política antirracista, de sua negritude de práxis revolucionária, de viés marxista – inicialmente de recorte trotskista – que estabelecerá uma nova forma de diálogo e interação entre os movimentos negros e marxismos no Brasil.

Uma atuação e circulação entre dois mundos que pareciam não dialogar e tão distantes, quando não díspares, que permeou toda a sua trajetória política, o que de certo modo acabará por influenciar ativamente na inserção das temáticas raciais e dos atores sociais negros enquanto sujeitos políticos constituintes e primordiais aos partidos políticos de esquerda que se reformulavam (PCdoB) ou se articulavam (PDT e PT) para ingressar ao cenário político institucional entre final dos anos 1970 e começo dos anos 1980, sendo participante ativo nos processos de construção do Partido dos Trabalhadores, ao qual desenvolverá sua ação política partidária em sua busca constante pela articulação entre luta antirracista/negritude com as pautas sociais universais, sempre situando que não subordinava ou atrelava a questão racial brasileira e o antirracismo a luta classista, mas sim o contrário, destacando que as diferenças sociais no país têm sua origem em sua origem escravocrata e não o contrário.

Dessa forma exercendo discurso e prática contestatória ao nosso racismo estruturante tanto a nossa vertente historiográfica conservadora e ao conjunto político hegemônico ao qual ela fazia por defender e representar, como também acabava por contestar e problematizar ao próprio campo progressista e sua incapacidade em contextualizar as contradições sociais brasileiras a partir de nossas heranças escravocratas, preferindo aplicar formulações políticas europeias sem a devida contextualização e mediação ante as características históricas locais, assim acabando por reproduzir e perpetuar as características de desigualdades a que se propõem combater e superar.

A contribuição do novo movimento negro brasileiro ao debate político nacional, em articular e problematizar a questão racial e do racismo enquanto primordiais para se teorizar e buscar compreender nossas inequidades históricas-sociais, têm nas manifestações e atuações públicas de Hamilton Cardoso um de seus momentos fundantes (BARROS FILHO, 2007; CARRANÇA, 2014). Ser humano que em meio a fúria do mundo, se moldou entre aos choques e confrontos de seus cotidianos, dos saberes e historicidades das populações afro-brasileiras, constituiu-se enquanto um intelectual de práxis, radicalmente revolucionário em sua negritude política libertária e anti-hegemônica.

Intelectual que não se via apartado das coisas populares, das expressões culturais enquanto reféns de uma primazia de fatores econômicos e políticos “superiores”. Folião assumido, carnavalesco apaixonado, tinha nas escolas de samba como exemplos de construções das populações negras no Brasil contra o racismo da sociedade brasileira, formas de supressão da ordem social vigente e de contestação do nosso discurso de democracia racial e harmonia social. Um desfile da “Vai-Vai” ou da “Nenê da Vila Matilde”, possuía um impacto e importância social, além de valoração histórica de confrontação direta e realizada de maneira publica, em meio ao centro econômico e político do regime ditatorial de então, que não era levado em conta pelas forças progressistas do país, sempre em busca de conscientizar as massas e em construir formas de culturas libertárias, potencialmente revolucionárias, quando essa já existia e se fazia presente organicamente aos cotidianos de todas as regiões geográficas da maior metrópole brasileira. Uma sofisticação intelectual e política dos novos movimentos negros no Brasil(1), em buscar exercer esse olhar crítico em relação as expressões e formas culturais de origem afro ou afro-brasileira, que sempre foram desdenhadas em meio as diferentes correntes intelectuais e tendencias políticas progressistas que mesmo ainda hoje, se encontram aquém de sua devida valoração histórica e social enquanto expressões políticas anti-sistêmicas e antirracistas da negritude afro-brasileira.

Mas tal qual um enredo de tragédia em que o personagem principal – de postura rebelde e irredutível, que não se curva ante desígnios postos, que não aceita destinos prévios que lhe são oferecidos durante a sua trajetória heroica – atribui para si e aos seus a construção de seus próprios caminhos e vivências, acaba tendo sua trajetória interrompida, ao sofrer um atropelamento em 1 de Maio de 1988, saindo de uma festa a quadra de samba da “Unidos do Peruche”, um acidente que lhe traria sequelas físicas e emocionais profundas e definitivas! Em uma época ainda tão ignorante e sem referencial algum acerca dos efeitos nefastos da depressão, Hamilton Cardoso passa a se isolar cada vez mais de seus amigos, familiares e companheiros de batalhas e caminhadas contra o racismo, ao mesmo tempo que revoltasse com sua condição física debilitada, por vezes impeditiva, mas sempre dilacerante, a seu pleno exercício pela vida! Dessa forma acabando por gerar um ódio do mundo, muitas vezes direcionando contra si, outras contra os seus círculos sociais mais próximos (CARRANÇA, 2014; PEREIRA, 2009). Cada vez mais amargurado e atormentado, aliando a esse processo autodestrutivo a sua constante preocupação aos rumos da luta antirracista e da negritude no país e com o futuro político que apontava para a sociedade brasileira em geral, com o processo de redemocratização no Brasil – em que foi um dos articuladores do “Movimento Diretas Já” – acabando por constituir uma realidade social e política em que “tudo mudou, para não mudar” com os privilégios característicos do mau uso do Estado por nossas elites mantendo-se intactos, sem perspectiva de melhora social – de plenos direitos e cidadania plena – imediata para a vida da maioria da população, em especial de suas populações afrodescendentes.

O arauto da nova era, encontrava-se como que privado de sua essência, de sua seiva vital, abatido, depressivo e curvado pelas dores do mundo, que fustigavam o seu corpo e alma. Cada vez mais isolado dos amigos, tomado por uma amargura e revolta sem fim, Hamilton Cardoso, após duas tentativas frustradas, descansa desse mundo ao jogar-se no Rio Tietê e assim morrer afogado no dia 05 de Novembro de 1999, causando um amargor e dor profunda ao seio do movimento negro brasileiro e do campo político-intelectual progressista, que sabiam ter perdido uma das maiores mentes do país, perda que de certa maneira nunca se fez superar ao debate progressista pela busca de uma sociedade mais justa, includente e radicalmente democrática no Brasil, verdadeiramente harmoniosa socialmente e livre da chaga do racismo, em especial para as esferas interseccionais que orbitam política e ideologicamente entre os referenciais de negritude, antirracismo, pan-africanismo e comunismo/socialismo.

Mas para desespero de seus detratores e inimigos, os senhores de nossa eterna casa-grande, seu passamento não foi seu fim, pois seu legado intelectual e revolucionário se manteve vivo e presente as lutas antirracistas e pró negritudes, pela radicalização de nossa Democracia por seus pares geracionais, e em especial pelos novos sujeitos políticos negros que foram constituindo-se ao longo das últimas décadas. Com o seu legado devendo ser cada vez mais divulgado, analisado e debatido, pois suas percepções e práxis intelectuais-políticas se fazem mais necessárias do que nunca, ante aos tempos sombrios de ignorância, em que ser racista e preconceituoso, virou sinônimo de rebeldia e autenticidade, padrões de sociabilidades publicamente referendadas e estimuladas por grande parte da população brasileira.

Em época de desesperança e desespero como a que hoje vivemos, que voltemos nossas atenções aos ensinamentos e exemplo de vida daquele que domou o espírito de fúria de sua época e ajudou a moldar novos tempos e rumos para o seu povo, para aqueles que optou em representar e dar voz, literalmente contra os poderes estabelecidos e, aparentemente, imutáveis da época. Pois como ele próprio tão bem vaticinou, não é – nunca foi – fácil ser negro no Brasil.

Ser negro é difícil. A gente é colocado numa caixa, é moldado. A caixa é aberta e a gente sai (ou tiram a gente de lá de dentro). Aí, todo mundo pensa que a gente nasceu dentro da caixa. Todo mundo pensa que a gente foi feito junto com a caixa.

Respirar o vento poluído de fora da caixa não é fácil. É duro. Aí a gente descobre que tem pernas, braços, cabeça, cabelo duro, tudo preto, tudo negro. A gente arranca tudo do lugar e mistura no corpo. Merda! Todo mundo olha a gente e pensa que a gente é bicho. (CARDOSO, 1977)

Que o guerreiro Zulu Nguxi(2) e seus irmãos e irmãs de tantas lutas e batalhas vencidas por nós, continuem sendo inspiração as nossas resistências cotidianas e (sobre)vivências antirracistas pró negritude, em brasileiras terras míticas e hipócritas de democracia racial.

Ontem, hoje e sempre, Hamilton Cardoso vive!

Notas referenciais:

(1) Nesse sentido, seus escritos políticos e reflexões presentes ao jornal Versus (AFRO-LATINO-AMÉRICA, 2015) são documentos referenciais para melhor conhecer e aprofundar-se ao seu ideário antirracista pan-africanista e socialista.

(2) Nome – literalmente – de guerra, adotado por Hamilton Cardoso desde meados dos anos 1970 como forma de ressaltar a sua noção de pertença e reverência a sua africanidade, ao mesmo tempo em que assinala o seu alinhamento ao ideário e causa pan-africanista.

Referências bibliográficas:

AFRO-LATINO-AMÉRICA. Edição Fac-similar. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2014. In: https://fpabramo.org.br/publicacoes/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/versus_afro_latino_america_2015.pdf, acessado em 07/04/2021.

CARDOSO, Hamilton Bernardes. É difícil ser negro. [1977] In: https://primeirosnegros.com/e-dificil-ser-negro/, acessado em 06/04/2021.

CARRANÇA, Flávio. HAMILTON CARDOSO E SEU TEMPO. [2014]. In: http://www.omenelick2ato.com/historia-e-memoria/hamilton-cardoso-e-seu-tempo

PEREIRA, Dulce Maria. Hamilton Cardoso [2009]. In: https://www.geledes.org.br/hamilton-cardoso/, acessado em 06/04/2021.

BARROS FILHO, Omar L. Um tributo a Zulu Nguxi (1953-1999). [2007] In: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/educacao-e-cidadania/caderno-da-cidadania/um_tributo_a_zulu_nguxi_19531999/, acessado em 06/04/2021.

Christian Ribeiro, mestre em Urbanismo, professor de Sociologia da SEDUC-SP, doutorando em Sociologia pelo IFCH-UNICAMP, pesquisador das áreas de negritudes, movimentos negros e pensamento negro no Brasil.

Edmundo Machado de Oliveira: País precisa de uma nova Carta ao Povo Brasileiro para enfrentar desigualdade

Um dos redatores da carta de Lula de 2002 diz que forças democráticas devem convergir para a retomada do desenvolvimento

[RESUMO] Carta apresentada por Lula em 2002, mais que uma conciliação com o mercado, representou uma convergência histórica de forças opostas que permitiu alçar a promoção dos mais pobres a ponto central das políticas públicas. Tal conquista, porém, foi detida pela ruptura do impeachment, que culminou na vitória de Bolsonaro. Uma carta para 2022 teria que mirar na desigualdade e exigiria nova confluência democrática de grupos adversários.

A Carta ao Povo Brasileiro, lida por Lula na campanha de 2002, foi um ponto de luz na história brasileira. Muitos a entendem, ainda hoje, como uma manobra esperta para acalmar os mercados e pavimentar a sua via até a rampa do Planalto. Poucos a percebem, porém, como um momento de confluência da democracia brasileira.

A continuidade das políticas econômicas vigentes, embora em novas bases, foi uma primeira grande convergência entre forças sociais distintas e até conflituosas. Ao final do segundo governo de Fernando Henrique Cardoso, o país havia recorrido novamente ao FMI para um plano de resgate.

As reservas em moeda estrangeira no Banco Central eram de míseros US$ 30 bilhões —hoje temos US$ 350 bilhões—, mas havia um razoável equilíbrio de fundamentos macroeconômicos, sobretudo em termos de dívida pública.

O realismo falou ao bom senso, e o PT afastou qualquer sombra acerca de um extemporâneo cavalo de pau na economia. Não honrar contratos estava fora de questão. Fomentar bolhas artificiais de crescimento —como também tive a oportunidade de escrever no relatório de transição entre o futuro ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e o então ministro Pedro Malan—, sem chance.

Nada disso seria possível sem a visão periscópica de Lula e sua fixação no ponto essencial, que trouxe à tona uma confluência ainda mais abrangente: o encontro das variadas elites políticas, econômicas e sociais com o povo.

Até então, políticas sociais eram políticas compensatórias. Lula e sua carta foram além, mirando o que o ex-presidente elaborou, posteriormente, de forma sintética e compreensível em todas as ruas e praças do país —“colocar o pobre no Orçamento”, fazer a roda do desenvolvimento econômico e social girar novamente.

Esse foi o fato novo, o ponto de luz. A democracia não seria mais apenas voto na urna e liberdade de expressão, mas também carne nas mesas das famílias, proteína e letras para as crianças na idade certa, conta no banco, casa própria, emprego decente e tudo mais que se entenda por vida digna.

Esta é a necessidade permanente e inamovível do povo. Para responder a ela, há a política. Para instrumentalizá-la, o conhecimento e as ferramentas da economia. Para avançá-la, a ciência, a tecnologia e a inovação. Para ilustrá-la, a cultura. Pelo que disse que faria e pelo que entregou, Luiz Inácio Lula da Silva tornou-se incontornável.

Entretanto, a porcelana chinesa da confiança, que é a fina matéria das nações, quebrou-se. Nossa Constituição está avariada. Filho põe o dedo na cara de pai. Crentes descreem e amaldiçoam seus semelhantes. Muitos querem armas.

O ódio medra por todas as frestas. A cadela do fascismo cresce nos grupos de WhatsApp, espalhando fake news roboticamente e aos borbotões. Fanáticos sequestram as cores nacionais. O gabinete do ódio viceja dentro do próprio Palácio do Planalto. Seu chefe tenta sequestrar e subjugar as instituições de Estado, das Forças Armadas ao Supremo Tribunal Federal. A pandemia e a sinistra marcha rumo a 400 mil mortos pela Covid-19 nada dizem a Bolsonaro e ao círculo de militares. A empatia humana do presidente é zero, e a vida não vale uma “gripezinha”.

Como chegamos a isso? Por que a confiança deu lugar a sua antípoda?

A minha interpretação é a de que pagamos o preço pela ruptura institucional ocorrida em 31 de agosto de 2016. O impeachment de Dilma Rousseff foi uma fratura na Constituição brasileira, já sob pressão desmedida da flamejante Operação Lava Jato, em que o devido processo legal virou pó e a regra de exceção se impôs.

Nesse período infame deu-se a tempestade perfeita. Nas ruas pintadas de verde e amarelo, boa-fé, combate anticorrupção e ilusão de “limpar a política” respaldaram a abertura do processo de impeachment contra uma presidenta perdida no torvelinho político, mas inarredavelmente honesta.

O que poderia ter sido perfeitamente manejado como uma das tantas crises cíclicas a que países estão sujeitos, ainda mais diante da gravidade do segundo mergulho da crise de 2008 na Europa, em 2011-2012, foi utilitariamente transformado em antipetismo doentio.

Adotou-se uma nova carta-referência, denominada Ponte para o Futuro, que mal e porcamente tentou emular a carta de 2002. Ao reler esse documento, o que mais me choca é sua completa insensibilidade social, sem falar de sua ignorância acadêmica estratosférica. Não existe uma única menção à desigualdade social.

Depois dos trabalhos referenciais de Thomas Piketty (“O Capital no Século XXI”) e de Branko Milanović (“A Desigualdade no Mundo”), ousar falar em reformas desencarnadas do combate às desigualdades é comprar um bilhete para o inferno.

Por mais jucundas que fossem as boas intenções dos que redigiram aquela carta, a vida real é muito mais complexa que as ideias de cortes de gastos e celebração do mercado e do setor privado como valores absolutos, como propostas no documento.

A narrativa preguiçosa e interesseira contada por certos economistas de que o PT cometeu o pecado capital de escolher “campeões nacionais” só serviu mesmo para abrir o caminho aos ataques toscos de Bolsonaro e Guedes à famosa “caixa-preta” de uma das melhores instituições do Estado brasileiro, o BNDES. Estão até hoje, por sinal, procurando “aquela mutreta dos petistas malvados”, sem nada encontrar.

Só que, como o diabo gosta mesmo é de matéria, não de espírito, o inferno veio na forma da emenda à Constituição 95. Os gastos sociais foram congelados por 20 anos para dar garantia aos investidores de que o fiscalismo e o realismo tarifário criariam, automaticamente, as condições para que o setor privado voltasse a investir.

Sabemos bem hoje a quantas anda esse falso milagre. A taxa de investimento, rodando por volta de 15% do PIB nos últimos cinco anos, está em um dos mais baixos níveis históricos. E o desemprego, que agora atinge 14 milhões de pessoas, campeia solto.

Direitos sociais foram aniquilados, as verbas do Sistema Único de Saúde acabaram asfixiadas em mais de R$ 20 bilhões. A educação básica segue na mesma indigência de sempre.

Atingimos o paroxismo da repulsa à ação do Estado como agente indutor dos investimentos na promessa rude de Paulo Guedes de implantação de uma economia liberal, jogando na lata de lixo os 30 anos de “social-democracia” que teriam sido plantados pela Constituição de 1988. Uma aberração.

Aberração que está liquidando a Petrobras como patrimônio nacional e colocando o gás de cozinha na casa dos pobres a R$ 90 e até R$ 100. E o rico butim do Estado decadente ainda tem a Eletrobras, que pedem para privatizar logo. Pouco importa se o preço da energia subir 20% da noite para o dia em mãos privadas, eficientes para distribuir gordos dividendos nas bolsas, mas insensíveis ao bico de candeia que voltará depois de o povo ter experimentado o gostinho do Luz para Todos. Assim como voltaram o fogão a lenha e o cozimento a álcool nas periferias.

O Brasil precisa urgentemente de uma nova agenda, pela qual se empenhem honestamente todas as forças políticas e sociais democráticas. Os dados sobre a desigualdade social são bem conhecidos, embora pouco debatidos fora do âmbito acadêmico.

Este debate é insuficiente até mesmo no PT, partido ao qual sou filiado, que reagiu, ao primeiro choque da evidência, de forma imatura ao registro crítico de Marc Morgan e Thomas Piketty sobre os limites das políticas de distribuição de renda nos governos Lula e Dilma.

Eles apontaram nos dados da Receita Federal, coletados pela World Income Database, que a desigualdade social não caiu na proporção capaz de tirar o Brasil da posição de segundo país mais desigual do mundo. Pela análise de Morgan e Piketty, ganharam, sim, os mais pobres, mas também os mais ricos e os super-ricos, a famosa turma do 1%.

De fato, o Brasil precisa evoluir neste século 21 para uma distribuição de renda que, no mínimo, dobre os 30% do contingente intermediário de renda espremido entre os 60% mais pobres e os 10% mais ricos. Esta é uma discussão sobre regressividade tributária, pela qual os pobres pagam proporcionalmente mais tributos que os ricos, mas não apenas.

A renda é apenas uma das dimensões do bem-estar social, para o qual também concorrem outros fatores, como saúde, educação, serviços públicos essenciais e equilíbrio ambiental. O enfrentamento da desigualdade social, contudo, deve ser ainda maior, pois ela também tem cor e gênero.

Trabalhadores brancos ganham 74% mais do que negros e pardos, segundo o estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça, do IBGE. Mulheres recebem o equivalente a 58% da renda dos homens, segundo o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento). Ambos os dados são de 2019.

Agora, no pós-pandemia, a situação promete ficar ainda pior. Os poucos indicadores sobre desigualdade já evidenciados mostram um quadro dramático. De acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, os 20 distritos mais pobres da capital apresentam o dobro de mortes pela Covid-19 que os 20 distritos mais ricos. E, nada surpreendente, negros morrem mais que brancos.

Na redefinição de uma agenda convergente, outros dois pontos são fundamentais: a superação da estagnada produtividade do trabalho e a inserção internacional do Brasil. No primeiro caso, o dado imutável há anos da economia é que o brasileiro leva entre quatro e cinco vezes mais tempo para produzir a mesma unidade de trabalho que um trabalhador americano. A produtividade brasileira é 20% a 25% da americana.

Baixo investimento em fatores de produção e pobre qualificação da mão de obra, por má educação e carência tecnológica, deprimem a capacidade de produzir e distribuir riquezas. É o que cria o fosso entre países de renda média, como o Brasil, e países de renda alta, como os europeus, Estados Unidos e Japão.

Também neste ponto, nosso buraco é mais profundo. O primeiro auxílio emergencial beneficiou 68 milhões de brasileiros, mas revelou também a existência de mais de 46 milhões de invisíveis, pessoas que vivem na informalidade e sem registro de CPF.

O Brasil convive hoje com 20 milhões de desempregados, entre desocupados e desalentados, os que desistiram de buscar emprego. A eles se somam outros quase 40 milhões que vivem na informalidade. De novo aqui, pretos e pardos são os maiores contingentes de informais.

Há uma correlação pouco debatida na sociedade, e também no PT, entre desigualdade social, desemprego e informalidade. As resultantes dessa verdadeira tragédia humana, aguda falta de emprego decente, sobre a produtividade brasileira são epidérmicas. A desigualdade social e a baixa produtividade são males que se retroalimentam.

No segundo caso, vale retomar o debate sobre nossa inserção internacional. O Brasil, em seus melhores momentos, em 2011, rivalizou com o Reino Unido na posição de sexta maior economia do mundo. Goste-se ou não de Lula e Celso Amorim, o fato é que o país se tornou voz reconhecida no G20, impulsionou decisivamente o Brics, o Mercosul e a integração das Américas do Sul e Latina. Todavia, regredimos tanto que a China nos retirou o lugar de maior parceiro comercial da Argentina.

Ocorre, porém, que o Brasil tem porte populacional, densidade econômica e fluxo de comércio que lhe cobram dispor de uma agenda internacional, diplomática e econômica condizente com o seu peso de nação talhada para ser importante. Menos que isso é complexo de vira-latas.

Diante de tanta baixaria que vem do Planalto, muitos alimentam o desejo de que adversários furem suas bolhas e se falem. Alguns dós-de-peitos suspiram por um inviável encontro Lula-FHC. De minha parte, sempre dei muito valor à revisão crítica do senador Tasso Jereissati sobre o papel do PSDB na queda de Dilma Rousseff. Acho-o um homem honesto e decente. A mim bastaria ver o ex-presidente Lula recebê-lo no Instituto Lula ou Tasso convidá-lo para uma conversa em terreno neutro.

Se possível, tudo convergindo para uma singela nota comum: “Brasileiros, com Bolsonaro não dá. Ele é a morte dos homens e das mulheres, da inteligência e da democracia. O Congresso Nacional deve removê-lo. Ontem”.

*Jornalista e consultor político, é assessor da bancada do PT na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). Foi um dos redatores da Carta ao Povo Brasileiro, proposta por Lula em 2002

Hypeness: Militância na prática - Mulheres negras que combatem o racismo no Brasil

As palavras de Sueli Carneiro sobre o começo de sua trajetória como ativista mostram que a indignação foi o que a moveu. Pelo percurso, encontrou pessoas que a ensinaram a usar tamanho inconformismo como ferramenta de transformação

Redação Hypeness

“Me mostraram caminhos em que eu podia potencializar aquela indignação com ação política, com combate ao racismo, com o desenvolvimento de projetos e de outras possibilidades de inserção da população negra”, contou, em entrevista ao canal “Trip Transformadores”, no YouTube.

Foi por influência da intelectual Lélia Gonzalez (1935-1994) que Aparecida Sueli Carneiro Jacoel, seu nome completo, decidiu construir uma linha de pesquisa e militância voltada para essa dimensão da questão racial.

Em 1988, Sueli Carneiro fundou o Géledes — Instituto da Mulher Negra, a primeira organização negra e feminista independente de São Paulo, por meio do qual encoraja e fortalece mulheres negras contra o racismo e o sexismo.

“É uma organização que surge de uma evidência para as mulheres negras de 30 anos atrás de que as lutas coletivas, que são travadas por mulheres e negros na sociedade brasileira, tendem a privilegiar ou mulheres brancas ou homens negros. As mulheres negras terminam por permanecer numa situação de confinamento social pela articulação perversa que gênero e raça produzem nessa sociedade”, reflete.

Doutora em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP), Sueli é um dos mais relevantes nomes do feminismo e do ativismo negro no país.

Ao lado dela, esteve Luiza Helena de Bairros (1953-2016), ex-ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Brasil no durante o primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff.

Nascida em Porto Alegre, em 1953, Luiza chegou na Bahia nos anos 1970, envolvida com o movimento estudantil, e construiu alicerces firmes para inspirar na luta pela igualdade por aqui.

“A homenagem só é válida se cada uma e se cada um efetivamente incorporar aquilo que é o legado de quem está sendo homenageado”, costumava dizer em vida. A frase não poderia ser mais verdadeira quando observada sua influência na construção de debates tão importantes com relação a gênero e raça.

Quando chegou de vez na Bahia, se apaixonou pelo “vigor da militância negra naquele período”, ela relatou, certa vez, em entrevista a historiadora Silvana Bispo dos Santos.

“Foi uma fase de afirmação da existência do racismo, era isto fundamentalmente que caracterizava a nossa intervenção, que era muito facilitada, em algum sentido, pela existência no mesmo período das manifestações de blocos afros e afoxés que eram muito fortes”, contou.

Em 1981, Luiza foi uma das fundadoras do Grupo de Mulheres do Movimento Negro Unificado da Bahia (MNU-BA). A criação do coletivo foi fundamental para acentuar o debate em torno do sexismo presente não só na sociedade em geral, mas também no MNU.

Quando passou a integrar o governo Dilma, Luiza criou o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir). O programa tinha como objetivo promover a implementação de políticas públicas de combate ao racismo ao mesmo tempo em que fortalecia as estruturas para oferecer oportunidades à população negra.

CarlaAkotirene também cita Lélia Gonzalez como inspiração. Graduada em Serviço Social pela Universidade Católica de Salvador e pesquisadora em Estudos de Gênero, Mulheres e Feminismo na Universidade Federal da Bahia, ela é autora de “O Que É Interseccionalidade?”, parte do projeto “Feminismos Plurais”, coordenado por Djamila Ribeiro.

Antes de se tornar pesquisadora em racismo e sexismo institucionais nas penitenciárias da Bahia, Carla foi cordeira do bloco de carnaval e vendia joias como ofício. Em entrevista ao programa “Perfil & Opinião”, da TVE, ela conta que nunca pensou em entrar para a Academia.

Até que um episódio específico a fez mergulhar nos estudos. Ela estava em um ensaio do bloco Ilê Ayê acompanhada de um ativista do movimento negro quando duas outras pensadoras negras questionaram o colega de Carla sobre ela.

“Como você anda com uma mulher dessa? Porque esta aqui é professora, essa daqui é advogada, a outra é médica e ela é o quê? Ela é só gostosa, né? Porque ela não sabe nem falar direito”, contou Carla sobre aquele dia. “Eu tomei aquele baque e não tive condição intelectual de responder a altura”, lembra.

Segundo Carla, ela percebeu que “estava diferenciada” ainda que as outras mulheres também fossem mulheres negras. Até que uma delas, a doutora Andreia Beatriz a chamou no canto e a aconselhou. “Ela disse: ‘Carla, não deixe ninguém fazer isso com você. Lhe tratar dessa forma. Por que você não vai estudar?’”

A pesquisadora conta que, na seleção para entrar na universidade, deu respostas das quais se envergonha. “Respondi que era contra as cotas, que eu era morena escura, que eu não acreditava em racismo…”, disse sobre a situação vivida em 2003. “Eu hoje fico até constrangida“, admitiu.

“Se a gente não for submetida, submetido, a uma formação política a gente faz aliança com a colonização, com a colonialidade e não com as ferramentas que foram pensadas para as nossas resistências.”

R7: ONU nomeia general brasileiro comandante de missão no Congo

Marcos de Sá Affonso da Costa substituirá outro militar brasileiro no comando de missão para estabilizar politicamente o Congo

A ONU (Organização de Nações Unidas) nomeou nesta quinta-feira (8) o General Marcos de Sá Affonso da Costa para o cargo de Comandante Militar na Missão da Organização para a Estabilização na República Democrática do Congo.

O General Affonso da Costa sucederá ao General Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves, que completou seu turno de serviço no comando militar da missão no último dia 31 de março.

Em nota, o minisério de Relações Exteriores comemorou a nomeação. "Representa reconhecimento da histórica contribuição do país para as operações de manutenção da paz das Nações Unidas", escreveu a pasta.

O General de Brigada formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras, em 1986, com o título de Bacharel em Ciências Militares. Ele também é Mestre em Operações Militares, pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e Doutor em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército.

Ao longo de sua carreira, serviu na região amazônica durante oito anos, comandando o 2º Batalhão de Infantaria de Selva, em Belém do Pará; foi instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército; Assessor Militar do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília; Oficial de Estado-Maior da Missão de Verificação das Nações Unidas em Angola e instrutor da Escola Superior de Guerra do Peru.

Cacá Diegues: A imaginação de Bolsonaro não tem limites

Se a realidade o incomoda, ele encontra sempre um jeito de passar por cima dela

Ninguém me contou, eu mesmo vi Jair Bolsonaro declarar na televisão que tinha informação segura de que a eleição americana tinha sido fraudada. Como o vi, meses antes, dizer que, em 2018, tinha sido roubado, pois havia vencido a eleição para presidente no primeiro turno. Nos dois casos, como sempre faz, nunca apresentou prova alguma.<SW>

A imaginação do homem não tem limites. Se a realidade o incomoda, ele encontra sempre um jeito de passar por cima dela, contando uma história lá da cabeça dele. A gente até acha graça do que considera desinformação. Mas, de repente, paramos pra pensar e descobrimos uma certa coerência nisso tudo, uma teia que ele tece aos poucos com seus parceiros. Como os galos da manhã de João Cabral, eles nos anunciam um outro dia que nasce radiante. Um dia de radiante horror.

Sua eleição deu-se por infeliz coincidência entre um candidato que representava políticos de quem ninguém queria mais saber e outro que ninguém conhecia, mas se parecia com aquele simpático conversa mole de botequim, sempre dizendo besteiras que nos fazem rir amorosamente. Com ele eleito, descobrimos que era tudo uma peça que a democracia nos pregava. Alguém aí tem hoje alguma dúvida de que, quando ele perder a eleição de 2022, vai declarar que houve fraude e armar um fuzuê para não deixar o poder? O homem só pensa nisso.

Na política e na vida, a mentira é arma poderosa, sobretudo na mão de um candidato que tem poder porque está no poder. O ministro do governo no STF afirmou que esvaziar os templos por causa da Covid é impedir a liberdade religiosa, o ir e vir garantido pela Constituição. Ele propõe, em contrapartida, uma restrição no número de fiéis em cada espaço de oração. E os que, nesse caso, ficam fora desse espaço nos templos não estão sendo impedidos de ir e vir, de exercer sua liberdade religiosa? Esse é um excelente modo de admitir o óbvio inconveniente (a pandemia), propondo uma falsa solução que excita os interessados contra quem age com correção.

Quero ver nossos finos conservadores enfrentando o demônio armado. Já, já ele acaba de formar sua milícia com as armas que está fazendo entrar no país legalmente, a preço de banana. Como já pode ter empolgado os PMs iludidos pela ausência de repressão no levante do Ceará. Ou os negacionistas sinceros, pelas mentiras inventadas pela turma da Bia Kicis sobre a morte do pobre soldado doente da Bahia. E, sobretudo, pelo empenho junto às Forças Armadas, que parece não estar dando resultado, mas que ninguém sabe dizer direito a quantas anda.

Depois da longa ditadura e de tantos anos de uma democracia que julgávamos sólida, o novo regime começou a pifar a partir de erros graves cometidos por Dilma Rousseff. Como não sabemos debater sem eliminar o adversário, os erros foram agravados pelo impeachment dela, uma violência absurda e desnecessária. Um gesto de impotência disfarçada na aparente onipotência de uma oposição que não sabia o que fazer. Nem o que estava fazendo, o que ficava claro na sucessão de tolices ditas antes do voto, para justificar o que ninguém tinha certeza.

Hoje, vivemos nesse inferno de poderes que disputam a culpa da morte de quase 400 mil brasileiros, em vez de tentar impedir que eles morram. Um inferno em que, num plano fechado, um vereador mata seu enteado de 4 anos como se estivesse numa pelada de futebol e uma deputada manda seus 500 filhos acabarem com seu marido. Como diz o assassino do menino Henry, o importante “é virar a pagina”. Mas, no curso desse lodo geral, avançamos sem saber o que nos espera na página seguinte.

Dorrit Harazim: Terra em transe

O capitão Jair e o Dr. Jairinho têm algo em comum: gostariam de virar a página. O primeiro é presidente do Brasil. Como a responsabilidade pelo caos pandêmico não sai de seu colo, ele explora tentativas cada vez mais bizarras de virar a página, de varrer a realidade fúnebre do país nem que seja aprofundando ao extremo o precipício. A mortandade que o capitão semeia é coletiva.

Já o Dr. Jairinho prefere semear terror individual. Por espancamento. Foi preso com a mulher esta semana pelo assassinato do enteado Henry, de 4 anos. Vereador carioca no quinto mandato e habituado a trafegar nas paralelas, Jairo Souza Santos Junior procurou varrer a realidade de seu crime ainda no hospital — pediu, ao arrepio da lei, que o corpo do menino não fosse encaminhado para o Instituto Médico Legal. Pretendia encaminhá-lo a um legista particular para, em suas próprias palavras, “poder virar a página logo”. Felizmente, não foi atendido. Mais tarde, segundo relato do devastado pai biológico da criança, o vereador teria se dirigido a ele em termos ainda mais crus: “Mermão, vira essa página, vida que segue. Você faz outro filho”.

Frieza insaciável existe.

Jair e Jairinho têm em comum uma desumanidade doentia. Ela parece não ter fim neste Brasil em transe, resignado a chorar. É natural chorar pelo menino Henry mesmo sem tê-lo conhecido, pois os elementos conhecidos do caso geram empatia universal: o horror e medo de uma criança brutalizada até desfalecer, a animalidade de um padrasto espancador, a frieza criminosa da mãe. Como não querer escancarar os braços para proteger o miudinho indefeso?

Mais complexa é a subtração diária de vidas brasileiras levadas pela Covid-19, esse matador silencioso, invisível, não humano. Mesmo quando tentamos individualizar alguma morte anônima igualmente cruel, o pranto não vem fácil em meio aos outros 350 mil que já se foram. Tome-se o caso da menina de 4 anos, mesma idade de Henry, cujo corpo foi encontrado no Hospital Materno Infantil de Brasília por vigilantes da instituição. Segundo o portal “Metrópoles”, o corpo sem vida estava há mais de 24 horas numa salinha sem ventilação na entrada da emergência pediátrica, à vista de pacientes que por ali passassem. Só que o pavor da menina com suspeita de Covid-19, sua solidão e asfixia antes de morrer são mais difíceis de imaginar. Permaneceu anônima, exceto para quem a perdeu.

Tinha razão o dramaturgo e romancista Max Frisch quando escreveu que, mais cedo ou mais tarde, todo mundo inventa uma história que acredita ser sua vida. Nesse sentido — e apenas nesse sentido —, Jair Bolsonaro não é diferente do resto do mundo. Para manter sua vida ficcional vedada, ele precisaria “virar a página” de sua responsabilidade na tragédia brasileira. Não vai conseguir. Basta responder a uma pergunta de simplicidade cristalina que aponta a responsabilidade única do presidente da República no abandono do país: qual o único brasileiro que poderia ter mudado o curso da voracidade do vírus? A resposta independe das complexas deliberações do Judiciário e das tortuosidades do Legislativo. Ela se fundamenta no senso comum.

Desde o início da pandemia, a parte dos brasileiros em condição de optar pelo iluminismo entendeu a seriedade do perigo, adotou medidas protetivas individuais, assumiu sua responsabilidade coletiva. Sempre se manteve decidida a não compactuar com o obscurantismo. Para que o combate à Covid-19 tivesse alguma chance de êxito ou racionalidade, teria bastado convencer o outro Brasil. Esse outro Brasil em estado de mitomania, aguerrido, porém fiel, teria seguido com disciplina religiosa qualquer ordem de distanciamento, uso de máscara ou confinamento emanada da boca do seu líder. Tamanho poder e privilégio somente o presidente tinha, com tudo à disposição — cadeia nacional de rádio e TV diária, se quisesse, redes sociais, confiança cega de seguidores. Nenhum ministro da Saúde, nenhuma sumidade científica, nenhum acadêmico, celebridade ou vencedor do “BBB” teria, sozinho (nem em conjunto), eficácia semelhante. O presidente da República preferiu incentivar o descarrilamento de vidas.

Muito acima das lambanças generalizadas deste Brasil esgarçado, a responsabilidade de Bolsonaro é única. Apenas ele, sem precisar de mais ninguém, dado que o governo o seguiria, teve a chance de evitar o naufrágio. Nem sequer tentou. Optou pela morte.

Janio de Freitas: Há mais do que crimes de responsabilidade à mercê de uma CPI, há crimes contra pessoas

Tal coleção de crimes talvez encontre comparação nos abutres que agiram em porões da ditadura

Os 61 mortos por asfixia à falta de oxigênio por si sós justificam a CPI que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, precisou ser obrigado pelo Supremo a instalar. Esse horror sofrido em hospitais do Amazonas está envolto por quantidade tão torrencial de horrores que uma CPI é insuficiente para dar-lhes as devidas respostas.

Apesar de tantos fatos e dados à sua disposição, com fartura de comprovações já prontas e públicas, a mera possibilidade da CPI nos força a encarar outra tragédia: no Brasil de 4.000 mortos de Covid por dia, não se conta com seriedade nem para evitar-nos a dúvida de que a CPI busque, de fato, as responsabilidades pelo morticínio, as quais já conhecemos na prática.

A reação imediata dos contrariados é a esperável, mas também traz sua incógnita. O choque iniciado com o STF soma-se ao jogo duro do governo, sobre os parlamentares, para dominar tudo que se refira à CPI. Disso decorre um potencial alto de agravamento e de incidentes sob a nova, e ainda mal conhecida, disposição de forças derivada das alterações em ministérios e em cargos e correntes militares.

As juras de respeito à Constituição são unânimes nos que entram e nos que saem. Inúteis já porque nenhum diria o contrário. Ainda porque o passado atesta essa inutilidade. E, no caso da Defesa, não se pode esquecer que o general Braga Netto estava no centro do governo, onde aceitou ou contribuiu para os desmandos do desvario dito presidencial. Logo que nomeado, adotou uma prevenção significativa: excluiu da nota de celebração do golpe a caracterização das Forças Armadas como instituição do Estado. Não do governo.

O comandante da Força Aérea, brigadeiro Baptista Jr., já está identificado como ativo bolsonarista nas redes sociais. Ministro da Justiça, o delegado Anderson Torres e seu escolhido para diretor da PF têm relevância à parte. O primeiro vê em Bolsonaro nada menos do que um enviado de Deus: “Quis Deus, presidente Bolsonaro, que esta condução em momento tão crítico estivesse em vossas mãos”. Imagine-se a obediência devida a um enviado.

O outro, delegado Paulo Maiurino, tem anos de atividade em política capazes, se desejar, de enriquecer a carreira de intervenções políticas da PF. Iniciada no governo Fernando Henrique pelo delegado Argílio Monteiro, depois recompensado com a candidatura (derrotada) a deputado federal pelo PSDB, foi o tempo do dinheiro “plantado” no Maranhão, dos caixotes de dólares “mandados de Cuba para Lula”, e outras fraudes, sempre a serviço das candidaturas de José Serra. Na Lava Jato a PF enriqueceu muito a sua tradição.

Com essas e mais peças, como a AGU entregue ao pastor extremado André Mendonça, está claro tratar-se de parte de um dispositivo político e armado. A pandemia e a mortandade não são preocupações. Nem dentro da própria Presidência, onde se aproximam de 500 os servidores colhidos pela Covid, com taxa de contaminação 13% maior que a nacional. E lá, para ilustrar a possível CPI, a “ordem do presidente” continua a ser “contra lockdown” (aspas para o ministro Marcelo Queiroga), contra máscaras e vacina, e pela cloroquina.

Antes mesmo de determinada pelo ministro Barroso, a possibilidade da CPI iniciou a discussão de táticas para dela poupar Bolsonaro. Será resguardar o agente principal da calamidade. O vírus leva à morte porque esse é papel que a natureza lhe deu. Bolsonaro fez e faz o mesmo por deslealdade ao papel que lhe foi dado e aos que o deram. E, de quebra, ao restante do país.

Há mais do que crimes de responsabilidade, numerosos, à mercê de uma CPI.

Há crimes contra pessoas. Há crimes contra a humanidade. Tal coleção de crimes talvez encontre comparação nos abutres que agiram em porões da ditadura. Ou talvez só se compare aos primórdios da ocupação territorial, com a escravização e as mortandades em massa. O choque não descansa: são 4.000 mortos por dia.

É razoável suspeitar que não haja, nem sequer em número próprio de uma CPI, gente com caráter para enfrentar uma criminalidade assim e ao que a ampare, como o ódio e a facilitação de armas letais.