Pesquisador do Ipea aponta “impactos de ordem moral” da pandemia da Covid

Em artigo na revista Política Democrática Online de abril, Mauro Oddo Nogueira diz que “ninguém se empanturra de arroz e feijão porque teve um aumento salarial”

Cleomar Almeida, Coordenador de Publicações da FAP

Tornar visíveis os invisíveis, admitir que parte da inflação é consequência de elevação do dólar e indefinições sobre o novo auxílio emergencial são impactos de ordem moral que rondam o Brasil.

A avaliação é do pesquisador do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) e doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Mauro Oddo Nogueira. Ele é autor de artigo para a revista mensal Política Democrática Online de abril (30ª edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e ligada ao Cidadania.

A revista tem acesso gratuito no site da fundação. Em relação ao primeiro impacto de ordem moral, segundo Nogueira, houve susto generalizado quando cerca de 60 milhões de pessoas se apresentaram para receber o auxílio emergencial após a eclosão da pandemia da Covid-19.

Veja versão flip da 30ª edição da Política Democrática Online: abril de 2021

“A despeito desse contingente de concidadãos aparecer claramente nas bases estatísticas – como a Pnad Contínua do IBGE, por exemplo – e ser objeto de numerosos estudos e publicações científicas, parece que os gestores públicos e a mídia em geral os desconheciam”, afirma o pesquisador do Ipea.

O segundo impacto moral, acrescenta ele, está condicionado a se admitir como verdadeira a hipótese que muitos economistas têm defendido: “parte da inflação – especialmente dos gêneros alimentícios – é consequência da elevação do dólar”.

E parte disso, conforme analisa na revista da FAP, decorre da pressão de demanda sobre itens de consumo, como leite, arroz e feijão, entre outros, resultado dos efeitos positivos do auxílio emergencial sobre a renda das pessoas.

Trocando em miúdos

“Ocorre que tais produtos são classificados como bens com elasticidade-renda da demanda menor ou igual a zero”, diz. “Trocando em miúdos, trata-se daquelas coisas que as pessoas não compram mais porque estão ganhando mais. Trocando mais em miúdos ainda, ninguém se empanturra de arroz e feijão porque teve um aumento salarial”, explica.

Veja todos os autores da 30ª edição da revista Política Democrática Online

Em alguns casos, segundo o artigo publicado na Política Democrática Online de abril, até se compra menos desses produtos porque os substitui por outros mais caros. “Esse comportamento da elasticidade só não se verifica na situação em que a renda anterior do indivíduo não era suficiente para que adquirisse esses tais alimentos ‘básicos’”.

De acordo com o doutor pela UFRJ, admitir a veracidade desse componente inflacionário é reconhecer o nível de miséria a que estão submetidos milhões de brasileiros e que se traduz em uma amarga palavra de quatro letras: fome.

“Comida no prato dos filhos”

O terceiro impacto moral, segundo o artigo da Política Democrática Online, tem origem nas indefinições que se arrastaram por semanas. Nas idas e vindas em relação à sua renovação, valores que serão concedidos, critérios de elegibilidade, data de início e duração.

“Esse impacto moral é bem mais simples de se compreender. Basta que a gente se coloque no lugar de quem depende desse dinheiro para colocar comida nos pratos de seus filhos”, afirma o pesquisador do Ipea.

Além da análise de Nogueira, a edição de abril da Revista Política Democrática Online também tem entrevista exclusiva com o ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão, artigo de política nacional, política externa, cultura, entre outras, e reportagem especial sobre avanço de crimes cibernéticos.

Leia também:

Diretoria do Banco Central parece infectada por ‘populismo cambial’, diz economista

‘Segurança jurídica é elemento de importância quase espiritual’, diz advogada

‘Quatro parcelas de R$ 250 serão insuficientes’, diz economista Sérgio Buarque

Vinícius Müller mostra passos fundamentais à criação da “pedagogia do centro”

Criminosos provocam tsunami de crimes virtuais na pandemia com ransomware

Editorial da Política Democrática Online conclama oposições para cooperação

‘Governo federal cooptou Centrão para impedir impeachment’, diz Temporão

Clique aqui e veja todas as edições anteriores da revista Política Democrática Online

Evandro Milet: IPO - A onda gigante que cresce no mundo dos investimentos

A brasileira Maya Gabeira(filha do tranquilo Fernando Gabeira) bateu o recorde mundial de surfar ondas gigantes na Praia de Nazaré em Portugal em 2020. Apenas assistir ao vídeo já é aterrorizante. Em 2013 ela tentou e quase morreu, tendo que passar por cirurgias e por recuperação do corpo e da mente para ter coragem de tentar novamente. “Cicatriz é história”, costuma brincar com outros surfistas sobre as marcas deixadas pelas cirurgias. “Medo é essencial”, diz cautelosa.

Outra onda gigante cresce no mundo dos investimentos e muitas empresas brasileiras já posicionam suas pranchas enquanto poucas já descem na frente a toda velocidade.

Falamos do boom de IPOs(Oferta Pública Inicial) na Bolsa de Valores. Esse é um ambiente que também às vezes lida com o medo. O bilionário norte-americano, Warren Buffett já disse: “Seja ganancioso quando os outros estão com medo e medroso quando os demais estão gananciosos”. Mas essa nossa onda gigante desperta muito mais vontade de surfar do que medo.

Nos Estados Unidos a aplicação em Bolsa é uma prática comum para a poupança das famílias, afinal as taxas de juros, quase zeradas há bastante tempo, afugentam as aplicações em renda fixa. Ao contrário do Brasil onde a taxa de juros baixou para níveis razoáveis há muito pouco tempo, após permanecer muito tempo nas alturas, quando dava pouco incentivo a alguém tomar algum risco.

O mercado de capitais brasileiro viveu um verdadeiro boom de IPOs em 2020. Ao todo, 27 companhias fizeram sua estreia na bolsa e outras 43 companhias estão na fila para abertura de capital. O valor movimentando em ofertas de ações em 2020 foi de aproximadamente R$ 112 bilhões (considerando IPOs e follow-ons, que são ofertas subsequentes). A cifra supera o recorde de 2019, quando o volume de emissões foi de R$ 90 bilhões e perde apenas para 2010, quando houve a megacapitalização da Petrobras. Em 2019, para efeito de comparação, apenas cinco empresas realizaram IPO.

Quando uma empresa coloca parte de suas ações à venda na bolsa de valores tem como objetivo captar recursos a um custo mais baixo do que um financiamento bancário com juros. Por outro lado, terá que dividir parte de seus lucros com os novos sócios. Esse evento marca a primeira venda de ações de uma empresa, podendo movimentar milhões ou até bilhões em um só dia. Com mais dinheiro em caixa, a empresa pode contratar equipe, expandir operações, comprar concorrentes ou até mesmo pagar dívidas. No entanto, as companhias precisam atender a uma série de regras de transparência e prestação de contas ao mercado e aos órgãos reguladores. Exige um nível alto de governança corporativa, o que é bom para a profissionalização da empresa e para o próprio ambiente de negócios do país.

O capital levantado vira dinheiro que vai para o bolso dos controladores (que possivelmente se tornam milionários) e para o caixa da empresa, o que desencadeia uma sucessão de investimentos e aquisições pela empresa ou pelo novo milionário.

E tudo pode começar bem pequeno, com uma startup que recebe seu primeiro recurso de um investidor-anjo, cresce, faz outras rodadas de investimento com valores maiores, cresce mais e chega ao ponto de abrir seu capital na bolsa. Algumas estão indo direto fazer isso em Nova York, onde os juros praticamente negativos nos bancos colocam investidores ávidos por novas oportunidades. A capixaba PicPay, por exemplo, está indo surfar na bolsa Nasdaq com o impressionante valor de US$ 35 bilhões.

Esse é um mundo muito mais saudável e empolgante do que aquele que nos acostumamos por anos de subsídios, juros escorchantes e dificuldade de capital.

É o mundo do empreendedorismo com aumento de produtividade e geração de empregos e renda. Uma grande oportunidade para empreendedores inovadores.

El País: 2021 - Ano decisivo na luta climática

Uma pandemia que o relegou a um segundo plano, o retorno dos EUA como ator fundamental e as pressões por uma recuperação verde confluem em um momento histórico para o meio ambiente

Manuel Planelles, El País

Os alarmes não deixaram de soar apesar da pandemia. E António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), está ficando sem palavras duras para advertir para as consequências desta crise climática planetária. Nesta semana falou de um cenário “aterrador” ao referir-se ao último relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM). Essa agência da ONU publica suas avaliações anuais há 28 anos e a conclusão é cristalina: as evidências e os impactos do aquecimento global estão se acumulando. Por exemplo, 2020 foi um dos três anos mais quentes já registrados, lembrou a OMM. Os outros foram 2016 e 2019.

Se a tendência continuar, 2021 será outro ano mais quente do que o normal. Como lembra Freja Vamborg, cientista do Serviço de Mudança Climática Copernicus, da União Europeia, os últimos seis anos foram os seis mais quentes desde o início dos registros confiáveis. Será quente, mas também deveria ser um ponto de inflexão na luta climática, como pedem as ONGs, a ONU e outras instituições internacionais e governos. “Verdadeiramente”, enfatizou Guterres na segunda-feira, “este é um ano crucial para o futuro da humanidade.” A pandemia fez com que duas importantes cúpulas sobre o meio ambiente fossem adiadas para este ano de 2021: a cúpula do clima que aconteceria em Glasgow (Reino Unido) e a reunião sobre biodiversidade de Kunming (China). Além disso, a pandemia tirou em grande medida a luta contra o aquecimento da agenda internacional. Mas o coronavírus não acabou com o problema. Como lembra a Organização Meteorológica Mundial, “a desaceleração da economia relacionada à pandemia não conseguiu deter os motores da mudança climática nem a aceleração de seus impactos”.https://datawrapper.dwcdn.net/MopwE/3/

Na cúpula do clima de Glasgow, em 2020, os países deveriam ter apresentado planos de redução das emissões de gases de efeito estufa mais rígidos do que os oferecidos até agora no Acordo de Paris. Mas, quando 2020 terminou, apenas 75 dos quase 200 países que assinaram o Acordo de Paris o tinham feito. É por isso que se espera que 2021 seja determinante. Também pela volta à luta contra o aquecimento por parte dos Estados Unidos, cujo presidente organizou uma cúpula do clima que começa hoje, coincidindo com o Dia da Terra, com os 40 principais presidentes e chefes de Estado do mundo para oficializar sua volta. Nessa reunião apresentará suas metas de redução de emissões até 2030, ou seja, para a década que é considerada a mais importante nos esforços que o ser humano deve fazer para reverter o problema que gerou com suas emissões.

Aumento das emissões

Os registros oficiais de temperatura usados pela OMM e por outros organismos científicos remontam a 1850, no início da era industrial, quando começou a queima em larga escala de combustíveis fósseis para alimentar o desenvolvimento econômico. Quando esses combustíveis são queimados, produzem gases de efeito estufa que se acumulam em grande parte na atmosfera e superaquecem o planeta. O principal desses gases é o dióxido de carbono (CO₂) e durante a pandemia essas emissões caíram. Mas, como os especialistas alertaram desde o início, após a queda haverá um aumento porque o declínio aconteceu devido à desaceleração econômica e não a uma mudança estrutural que modificou a forma como o mundo alimenta seus automóveis ou gera sua eletricidade. A Agência Internacional de Energia prevê que as emissões de CO₂ relacionadas à energia crescerão cerca de 5% em 2021, o que seria o segundo maior crescimento registrado até agora. O anterior aconteceu em 2010, depois da grande crise financeira.

Cerca de metade do CO₂ emitido acaba se acumulando na atmosfera —o restante é absorvido pelos oceanos e pela vegetação terrestre. Essa acumulação atmosférica, a maior dos últimos 800.000 anos segundo a OMM, leva ao aumento das temperaturas e da intensidade e quantidade de fenômenos extremos como secas, inundações e fortes tempestades. “Os indicadores mundiais mostram que as temperaturas médias dos últimos cinco anos são as mais altas já registradas: 1,2º grau centígrado acima da média do período 1850-1900”, aponta um relatório que o serviço Copernicus, um programa de monitoramento dos efeitos do aquecimento da UE, apresenta nesta quinta-feira.

Esforços insuficientes

O Acordo de Paris estabeleceu que, para evitar os efeitos mais desastrosos da mudança climática, os países deveriam reduzir suas emissões de tal forma que a partir de 2050 estas teriam de desaparecer. O objetivo geral é que o aumento da temperatura, que já está em 1,2º grau, não ultrapasse os dois graus em relação aos níveis pré-industriais. E, na medida do possível, que não supere 1,5º grau.

O problema é que os planos de redução dos países atuais levarão a um aumento de mais de três graus. É por isso que os Estados devem aumentar suas metas de redução. Alguns já o fizeram, como a União Europeia, que passou de uma diminuição até 2030 de 40% para 55% —algo que será estabelecido numa lei do clima— em relação a 1990, e o Reino Unido, que prometeu reduzir 68% no final desta década. Esses objetivos estariam alinhados com o roteiro traçado pela ONU para cumprir o Acordo de Paris, que determina que os gases de efeito estufa globais sejam reduzidos em 45% em 2030 em relação a 2010. O problema é que a Europa, com ou sem o Reino Unido, tem cada vez menos peso nas emissões mundiais —não chega nem a 10%— embora seja um dos responsáveis históricos pelo aquecimento por ter sido pioneira na revolução industrial.

A volta dos Estados Unidos

O problema neste momento envolve principalmente dois atores: Estados Unidos e China, responsáveis por cerca de 40% das emissões mundiais. A China, o principal emissor global há mais de uma década, resiste há anos a ser equiparada aos países desenvolvidos em relação às obrigações de redução de emissões. Suas metas são muito menos severas do que as da UE: atingir o pico de emissões antes de 2030 e, a partir daí, reduzi-las. Mas, no final do ano passado, comprometeu-se a endurecer um pouco seus planos e prometeu alcançar a neutralidade de carbono (emitir tanto quanto retira da atmosfera) até 2060.

Os Estados Unidos são uma incógnita. Embora seu novo presidente, o democrata Joe Biden, tenha dado sinais claros de querer colocar a luta contra a mudança climática no centro de sua política, a verdade é que os Estados Unidos não têm sido um parceiro confiável nesta batalha internacional se observarmos seu histórico de desistências. Primeiramente, o pais se desvinculou do Protocolo de Kyoto no início do século. E, já com Donald Trump como presidente, ignorou o Acordo de Paris, pacto que foi assinado em 2015 e cujos instrumentos jurídicos tiveram de ser amplamente suavizados para que os EUA o ratificassem. Talvez por isso, quase todas as vezes que a China intervém em um fórum internacional sobre aquecimento insiste que cumpre o que assina e o que se compromete.

Coincidindo com o Dia da Terra, Biden convocou para esta quinta e sexta-feira uma reunião com 40 presidentes e primeiros-ministros de todo o mundo. Ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, em que não compareceram dirigentes que não demonstraram compromisso contra a mudança climática, os Estados Unidos decidiram convidar líderes controvertidos como o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.

Nessa cúpula o presidente norte-americano deve apresentar sua meta de redução de emissões para 2030, que rondaria os 50% em relação aos níveis de 2005 —ano em que os EUA atingiram seu pico de emissões—, segundo informação vazada até agora aos grandes veículos de comunicação norte-americanos. Isso significaria dobrar a meta estabelecida por Obama antes de assinar o Acordo de Paris. E envolverá um grande processo de descarbonização (abandono do uso de derivados de petróleo, carvão e gás) da economia norte-americana com atenção especial ao setor elétrico e, principalmente, aos transportes. Jennifer Morgan, diretora executiva do Greenpeace International, esclarece: “Para ser considerado um líder climático, Biden precisa eliminar gradualmente os combustíveis fósseis em seu país e no exterior.” Isso significa acabar com os subsídios ao poderoso setor de combustíveis fósseis. A outra questão em que se espera o retorno dos Estados Unidos é em relação ao financiamento climático: os recursos que os países desenvolvidos aportam para que os menos ricos façam frente aos efeitos do aquecimento. Até a chegada de Trump, os EUA eram o principal doador internacional.

Recuperação ainda pouco verde

A pandemia tirou a mudança climática do foco principal e levou ao adiamento das cúpulas da ONU; no entanto, os planos bilionários de recuperação dos países podem significar uma aceleração da descarbonização da economia mundial, como vários organismos internacionais vêm insistindo há meses.

No momento, o balanço é bastante discreto. A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) monitora as ajudas e estímulos que estão sendo lançados pelos governos dos 43 países membros desse organismo, entre eles EUA, China e União Europeia. A conclusão é que 336 bilhões de dólares (aproximadamente 1,87 trilhão de reais) destes fundos covid-19 têm um claro impacto ambiental positivo. Representam 17% do gasto total na recuperação até agora. O problema é que uma quantia semelhante de recurso foi gasta em atividades que têm um impacto ambiental negativo ou misto, na melhor das hipóteses. Os dois terços restantes do auxílio à recuperação ainda não foram classificados pela OCDE. Do seu desenvolvimento e dos recursos públicos que virão dependerá em grande parte que este 2021 realmente se torne um ano crucial na luta contra a crise climática.

Ana Paula Xongani: "Coded Bias" - O que acontece quando os algoritmos reproduzem o racismo?

Recentemente, alguns criadores de conteúdo na internet colocaram fotos de pessoas brancas em seus perfis e, a partir do resultado de engajamento das postagens, sinalizaram um possível comportamento racista dos algoritmos. Desde então, cresce meu interesse pelo tema. Afinal, além de ser uma mulher negra, sou uma mulher negra que produz conteúdo para a internet.

Não é de hoje que o resultado de qualquer pesquisa nas ferramentas de busca violenta pessoas negras. Mesmo com ações e manifestações de diversas entidades, ainda é recorrente, por exemplo, que você precise adicionar a palavra "negra" para aparecer a imagem de uma família negra quando você busca pela palavra "família". Ora, uma família negra não é uma "família"?

No campo da estética e da moda não é diferente. A busca por referências do que é belo, do que é tendência, certamente nos entregará uma maioria de produções brancas, vindas de países europeus ou dos Estados Unidos. Por que isso acontece? Se a tecnologia é tão "inteligente", por que se comporta desta forma?

Bem, a pergunta que a gente precisa fazer é: quem desenvolve a tecnologia? Quem a programa? Quem desenvolve os algoritmos que respondem quando a gente pergunta algo para as plataformas digitais?

Nos últimos dias, o assunto me impactou novamente, desta vez pelo lançamento do documentário "Coded Bias", da Netflix, e pelo e-mail da minha seguidora Dayana Morais da Cruz, que propôs a pauta desta coluna. Ela é pós-graduanda em Legislativo, Território e Gestão de Cidades e trabalha numa empresa de RH com foco em diversidade e inclusão.

A área em que ela atua é um bom exemplo para ilustrar uma linha de raciocínio. Por exemplo, é conhecido que existem processos enviesados nas práticas de recrutamento e contratação de empresas. Eles já começam quando filtram currículos por universidades específicas, deixando de fora milhares de candidatos talentosíssimos; continuam quando selecionam pela fluência em outras línguas, quando vivemos em um país que apenas 5% da população fala inglês... E por aí vai.

Os "filtros" que, numa perspectiva offline, há tanto tempo organizam o raciocínio corporativo, também estão refletidos nos softwares que crivam perfis de profissionais a serem contratados pelas empresas. Tá, mas o que eu tenho a ver com isso, Xongani? Você deve estar se perguntando.

Posso começar a responder sua pergunta com a mesma palavra: filtros. Você que, assim como eu, usa as redes sociais toda hora, já deve ter aplicado um filtro em alguma foto ou usado aqueles aplicativos que "melhoram a pele", "envelhecem", "rejuvenescem". A partir disso, faço duas perguntas. Primeira: o que significou "melhorar"? Tem a ver com "afinar traços"? Mudar características que são suas para colocá-las dentro de um padrão de beleza? Segunda: para onde vai essa quantidade de imagens que estamos produzindo? Para onde vai a foto do meu rosto?

"Para se cadastrar no aplicativo Meu Gov, do Governo Federal, por exemplo, é preciso cadastrar uma foto para ter o selo de validação facial. Para onde vão tais informações e como elas são usadas, a gente não tem certeza", comenta Dayana.

Ela traz ainda referências de vários profissionais, brasileiros e gringos, que estão apontando todos os problemas das tecnologias, como Tarcízio Silva, pesquisador e mestre em Comunicação e Cultura; Sil Bahia, coordenadora da Pretalab; e Joy Buolamwini, do MIT, cujas pesquisas são a base do documentário da Netflix e também responsáveis por provocar revisões na legislação que regula as práticas de reconhecimento facial.

A questão é a seguinte: os algoritmos trabalham a partir do que aprendem com os seres humanos que os desenvolvem. "É comum que os algoritmos tenham sido treinados com uma massa de dados muito maior de pessoas brancas do que pessoas negras. Isso faz com que os sistemas tenham falhas em reconhecer características relevantes em pessoas negras", escreveu o cientista de dados Lucas Santana.

Com a ausência de profissionais, sobretudo de profissionais negros, que estejam realmente trabalhando para transformar os vieses no aprendizado das "máquinas", elas continuarão sendo criadas a partir de modelos que não correspondem à realidade. E, como explica o Lucas, isso gera um número elevado de erros.

Dayana complementa ainda que há um papel importante desses algoritmos na organização do comportamento das redes, uma vez que afunilam o acesso a partir de interesses e, assim, acentuam as bolhas e polarizações.

São muitas informações e eu sei que o tema é complexo, mas precisamos nos aproximar dele, porque compartilhamos informações pessoais nas redes e passamos horas por lá diariamente. É necessário entender o que está acontecendo para que elas não mais reproduzam ou potencializem desigualdades. Recomendo, como começo de conversa, uma olhada no conteúdo da galera toda que eu mencionei aqui.

Demétrio Magnoli: Vírus verde e amarelo

Entrou na moda proclamar que o Brasil converteu-se em risco biológico global

Sob a hashtag #VariantBresilien, a xenofobia contra brasileiros espalha-se pelas redes sociais e as ruas da França. Na nossa língua comum, difunde-se também em Portugal (Folha, 17/4). O vírus tem pátria?

No auge da nossa segunda onda pandêmica, entrou na moda proclamar que o Brasil converteu-se em risco biológico global. “O Brasil é uma ameaça à humanidade e um laboratório a céu aberto”, disse Jesem Orellana, epidemiologista da Fiocruz, obtendo eco entre divulgadores científicos pop e comentaristas de jornais e TV. É asneira —mas uma daquelas asneiras que se quer inteligente.

A fogueira da pandemia chegou ao Ocidente pelo túnel da Lombardia. Na época, ninguém teve a ideia de rotular a Itália como “ameaça à humanidade”. Depois, o incêndio tomou a Europa, antes de atingir níveis assombrosos nos EUA —e, felizmente, o rótulo repulsivo permaneceu sem uso. Por que o Brasil, não os outros?

Vírus sofrem mutações. As mutações surgem por acaso, fixando-se segundo as regras da seleção natural. Variantes mais contagiosas, possivelmente mais letais, do coronavírus emergiram no Reino Unido, na África do Sul, nos EUA. O Brasil é o berço da P.1, que circula também no Chile, na Argentina e no Uruguai. Nas ilhas britânicas, identificou-se a B.1.1.7, hoje predominante na Europa e, talvez, nos EUA. A sul-africana B.1.351 parece resistir à vacina da AstraZeneca. O que há de singular com o Brasil?

As variantes se difundem sem precisar viajar em aviões, navios ou automóveis, pelo fenômeno da convergência evolutiva que propicia o aparecimento independente de mutações similares em regiões geográficas diferentes. A Índia ultrapassou o Brasil e lidera as estatísticas globais de contágio. Lá, identificou-se a B.1.617, que carrega 13 mutações. #IndianVariant, vamos brincar de xenofobia?

No rastro dos atentados jihadistas do 11 de setembro de 2001, o Ocidente aprendeu a lição abominável de associar o terror à figura do estrangeiro muçulmano. Duas décadas depois, sob a pandemia, estreia uma versão adaptada do filme antigo que associa um letal inimigo invisível aos estrangeiros. Trump escreveu o roteiro básico; discípulos distraídos o imitam, introduzindo mudanças ajustadas às suas próprias agendas políticas.

O ex-presidente americano inventou o “vírus chinês”, correlacionando uma nação a um agente infeccioso submicroscópico com a finalidade de cobrir o fracasso sanitário de seu governo. No Brasil, o cordão de puxa-sacos liderado por Bolsonaro e Ernesto Araújo reproduziu, à exaustão, o álibi xenófobo trumpiano. Um ano depois, antibolsonaristas operam com o mesmo bisturi, apelando à deturpação do discurso científico para identificar uma nação a variantes daquele agente infeccioso.

Trump disseminou a tese conspiratória de que o vírus foi fabricado num laboratório chinês, do qual teria escapado para contagiar o mundo. O tema do Brasil como ameaça biológica planetária bebe na mesma fonte e repete um refrão similar. “O Brasil é um laboratório a céu aberto para o vírus se proliferar e eventualmente criar mutações mais letais. Isso é sobre o mundo.” (Miguel Nicolelis). “O país está se tornando uma ameaça global à saúde pública.” (Pedro Hallal).

Se o fim é virtuoso, por que se preocupar com os meios? Que tal proceder como Trump, quando se trata de alertar sobre a onda epidêmica avassaladora no Brasil, denunciar o negacionismo sem fim do governo federal, salvar vidas? A resposta é que, depois da pandemia, ainda haverá um mundo —e seus contornos políticos serão largamente definidos pelos conceitos cristalizados nesses meses sombrios.

Uma coisa é marcar a testa de Bolsonaro com o sinete da vergonha; outra, bem diferente, é traçar um círculo sanitário ao redor dos brasileiros. O vírus não tem pátria. Pandemias não têm hino ou bandeira. #IndianVariant, é por aí que queremos ir?

Alê Garcia: A presença do cinema negro no Oscar 2021

Vimos, no final de 2020, como o Emmy estabeleceu um recorde ao nomear o maior número de atores negros em 72 anos de história. Foram 35 das 102 atuações indicadas.

Corta pra o Globo de Ouro, em fevereiro de 2021: a despeito da chamada “invasão do cinema afro-americano” teve um número pífio de negros na premiação, com a falta de importantes nomes, tanto em artistas como em produções.

De tempos em tempos, temos a oportunidade de nos tornarmos espectadores de importantes mudanças estruturais. Achávamos que teríamos isto este ano.

Em 2015 e 2016, o Oscar só nomeou atores brancos nas categorias de atuação, mesmo com diversos nomes negros merecedores de estarem na corrida. Que o digam Will Smith por “Um Homem Entre Gigantes”, Idris Elba por “Beasts of no Nation” e Samuel L. Jackson por “Os 8 Odiados”. Naquele momento teve início o movimento #OscarSoWhite, levante extremamente necessário que contou com o apoio de nomes como Spike Lee e Jada Pinkett Smith, que boicotaram a cerimônia.

Desde então foram anunciadas medidas para as próximas premiações, como a entrada de novos membros dos mais diversos países, idades e raças. Além do desligamento de votantes que nem estão mais na ativa na indústria cinematográfica.

No entanto, somos obrigados a assistir, todo ano, a este sobe e desce dos indicados, sempre iludidos sobre um equilíbro entre negros e não-negros no Oscar, normalizando nossa presença na maior premiação da indústria cinematográfica do mundo.

Mas a normalização ainda não chegou.

Pensávamos que este ano teríamos no mínimo sete atores e atrizes negros indicados, o que — então sim — bateria o recorde de 2017, ano em que a Academia se viu pressionada a indicar o máximo possível de negros.

O máximo possível foram seis.

Tivemos Denzel Washington e Viola Davis disputando por “Um Limite entre Nós”, além de Mahershala Ali e a Naomi Harris, por “Moonlight”. Ruth Negga disputou por “Loving” e Octavia Spencer por “Estrelas Além do Tempo”. Entre os seis indicados, só Viola Davis e Mahershala Ali levaram suas estatuetas, como Coadjuvantes.

Mas este ano continuamos com seis indicados. Quando vamos ultrapassar este número? E quando pararemos de contar, já que será algo tão normalizado que nem mais celebraremos o fato?

Enquanto isso não acontece, temos, entre os indicados: como Melhor Ator, Chadwick Boseman, que concorre postumamente por sua sensível interpretação em “A Voz Suprema do Blues”. E, considerando que o ator falecido em 2020 já foi premiado no Globo de Ouro, no Screen Actors Guild e no Critics Choice Awards, temos o favorito para ganhar o Oscar nesta edição. Por seu talento óbvio, mas também porque é praxe a premiação póstuma como última consagração — que o diga Heath Ledger e seu Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2009, ano seguinte à sua morte.

Pelo mesmo filme, temos a incrível Viola Davis, concorrendo a Melhor Atriz e entrando para a história do Oscar como a atriz negra mais indicada de todos os tempos, com quatro indicações. É com isso que comemoramos, enquanto Meryl Streep, atriz do mesmo patamar, já conta com vinte e uma indicações!

Andra Day também vem concorrendo como Melhor Atriz por “Estados Unidos VS Billie Holyday”. E foi ela quem levou o prêmio de Melhor Atriz em Drama no Globo de Ouro. Ao ser indicada com Viola Davis, temos a segunda vez na história do Oscar em que duas mulheres negras são indicadas no mesmo ano nesta categoria principal. A última vez em que aconteceu foi em 1973, quando Cicely Tyson foi indicada por “Sounder”, lançado no Brasil como “Lágrima de Esperança” e Diana Ross por “Lady Sings the Blues”, aqui intitulado “O Ocaso de Uma Estrela”.

Outra estreia digna de nota é o fato de Mia Neal e Jamika Wilson serem indicadas por “A Voz Suprema do Blues” como as primeiras mulheres negras na categoria Maquiagem e Penteado.

Já nas categorias de coadjuvante, Leslie Odom Jr concorre por “Uma Noite em Miami”. Ele, também cantor fenomenal, é o intérprete de “Speak Now”, do mesmo filme, que concorre como Melhor Canção Original.

Por “Judas e o Messias Negro”, temos ainda Lakeith Stanfield, conhecido por seu papel na série “Atlanta” e que, surpreendentemente, concorre com seu colega de filme, Daniel Kaluuya — que deveria estar concorrendo como Melhor Ator. Kaluuya, que já levou o prêmio do SAG Awards, Globo de Ouro, Critics Choice Awards e Bafta, tem, neste papel, a melhor performance da sua carreira, como Fred Hampton, o líder da unidade de Illinois dos Panteras Negras. Temos um favorito?

“Judas e o Messias Negro” conta a história real de Bill O’Neal, papel de Lakeith Stanfield, militante negro infiltrado pelo FBI para espionar e sabotar o movimento dos Panteras Negras.

A obra, que concorre a Melhor Filme, tornou-se o primeiro indicado nesta categoria a ter uma equipe totalmente negra de produtores: Shaka King, que também o dirige, além de Ryan Coogler, diretor de “Pantera Negra” e Charles D. King.

O filme recebeu um total de seis indicações, incluindo também Melhor Roteiro Original, Melhor Fotografia e Melhor Canção Original, a música “I Will Fight For You”, interpretada por H.E.R.

Outro filme que poderia estar no páreo, “Uma noite em Miami”, sensível estreia de Regina King na direção, não está entre os indicados a Melhor Filme. Concorre por Melhor Roteiro Adaptado, focando na história dos quatro ícones negros norte-americanos, o pugilista Muhammad Ali, o jogador de futebol americano Jim Brown, o cantor Sam Cooke e o ativista Malcolm X, que se reúnem para uma noite de conversas sobre como as suas condições de figuras de destaque poderiam ajudar a população de negros do país.

O filme foi descrito por sua diretora como “uma carta de amor aos homens negros e as suas experiências” e traz um olhar delicado e generoso sobre estes líderes negros também repletos de insegurança e hesitação.

Indicado nas categorias Melhor Animação, Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Som, vem “Soul”, da Disney Pixar, primeira animação desta produtora com um protagonista negro. Um filme sobre morte, jazz, saudade, propósito de vida e limitação. Com abordagens tão profundas que trouxe alguns questionamentos válidos sobre sua adequação infantil.

Concorrendo com “Soul” em Melhor Trilha Sonora Original, temos “Destacamento Blood”, do Spike Lee, sobre quatro ex-veteranos da Guerra do Vietnã que voltam à nação asiática pra recuperar um tesouro escondido e rever os restos mortais do líder de seu esquadrão, Norman Holloway, interpretado por Chadwick Boseman, em um dos seus últimos papéis. E esta é a única indicação deste filme, uma análise profunda de como a Guerra do Vietnã foi uma empreitada do governo dos EUA cujo resultado foi uma tragédia com muitos mortos, feridos e traumas que precisarão de gerações para serem superados.

Domingo estaremos na torcida por todos estes filmes. E numa torcida ainda maior para que a quantidade de indicados negros, um dia, seja tamanha que fiquemos divididos entre quais filmes negros são nossos favoritos.

Alê Garcia – Escritor e criador do podcast “Negro da Semana”. Garcia figura na lista do 20 Creators Negros Mais Inovadores do País pela Forbes.

Diretoria do Banco Central parece infectada por ‘populismo cambial’, diz economista

Em artigo na revista Política Democrática Online de abril, José Luis Oreiro cita patologia grave do país

Cleomar Almeida, Coordenador de Publicações da FAP

O professor de Economia da Universidade de Brasília (UnB) José Luís Oreiro diz que a diretoria do Banco Central parece ter sido “infectada com o vírus do ‘populismo cambial’, endêmico tanto entre os economistas ortodoxos, como em parte da heterodoxia brasileira”.

A avaliação dele está em artigo publicado na revista Política Democrática Online de abril (30ª edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania. A publicação tem acesso totalmente gratuito no site da entidade.

Veja versão flip da 30ª edição da Política Democrática Online: abril de 2021

O chamado “populismo cambial”, de acordo com o economista, tem a seguinte ideia: “elevações da taxa Selic levam a uma apreciação do câmbio, que permite uma redução da inflação, a qual leva a um aumento do salário real e do consumo das famílias. Dessa forma, um aumento da Selic seria compatível com a recuperação do nível de renda e emprego”.

“Perda de dinamismo”

Essa política, segundo o economista, foi adotada durante os dois mandatos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (2003/2007 e 2007/2010). “O resultado foi desindustrialização e perda de dinamismo econômico”, afirma o autor do artigo na revista Política Democrática Online de abril.

Na avaliação de Oreiro, a decisão do Banco Central de aumentar a taxa Selic em 0,75% em março passado, no contexto da maior crise econômica da história do Brasil, foi a prova cabal de que o país ainda não se livrou da armadilha juros-câmbio.

“Patologia grave”

A sociedade brasileira, de acordo com o professor da UnB, tem uma patologia grave. “Ela se mostra refratária a aprender com os inúmeros erros que vem cometendo nos últimos 40 anos”, observa.

“Trata-se da incapacidade de nossa sociedade, e particularmente dos economistas ditos ‘ortodoxos’, de reconhecer o estrago que a combinação entre juros altos e câmbio sobrevalorizado tem causado ao tecido produtivo da economia brasileira desde o início do Plano Real e mantido, quase incólume, durante as sucessivas administrações petistas”, diz.

Mais detalhes do artigo de Oreiro podem ser vistos, na íntegra, na versão flip da revista Política Democrática Online de abril. A publicação também tem entrevista exclusiva com o ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão, artigos de política nacional, política externa, cultura, entre outros, e reportagem especial sobre avanço de crimes cibernéticos.

Veja todos os autores da 30ª edição da revista Política Democrática Online

Leia também:

‘Segurança jurídica é elemento de importância quase espiritual’, diz advogada

‘Quatro parcelas de R$ 250 serão insuficientes’, diz economista Sérgio Buarque

Vinícius Müller mostra passos fundamentais à criação da “pedagogia do centro”

Criminosos provocam tsunami de crimes virtuais na pandemia com ransomware

Editorial da Política Democrática Online conclama oposições para cooperação

‘Governo federal cooptou Centrão para impedir impeachment’, diz Temporão

Clique aqui e veja todas as edições anteriores da revista Política Democrática Online

Fabiana de Souza Fredigo: A história vai ao cinema

No Houaiss, transitar é verbo bitransitivo. Se percorro um caminho, se o atravesso como um visitante extasiado, há a disposição de observá-lo, de sorvê-lo, de examiná-lo, mas não de modificá-lo. Simplesmente, encontro-me de acordo com o que ele oferece. Numa paráfrase da percepção oriental, o caminho me modifica, antes que seja eu a intervir nele. É isso que parece dar significado ao ditado “o caminho se faz ao caminhar”. Curta e popular, a máxima abriga o desejo de liberdade e presença. Isso porque a concentração absoluta no caminho nos poupa da ansiedade e da expectativa. O caminho (se) sabe. Nessa forma de encarar o trânsito, concentro-me no ato de passar por uma experiência, de flanar. Noutro significado, transitar implicará a busca de uma mudança, que, além de constituir uma expectativa, é previamente valorada, sobretudo, para aqueles que a vivenciam no enquanto.

Seja a valoração capturada ou não, importa menos. Fato é que ela comporá a expectativa e a imagem da mudança. Por isso, nos idos dos anos noventa, ouvi de um chileno que a demora da transição em seu país se devia ao fato de que o processo não se preocupou apenas com o futuro da democracia, mas com o modelo de sociedade que implantaria, sobretudo, pela tradição da esquerda e porque o golpe fora contra a esquerda. Registrar a ligação entre valoração, expectativa e imaginação me parece fundamental porque a temporalidade chilena, que explica a permanente divisão política da sociedade civil, absorve e costura passados e futuros: o Chile allendista, o da ditadura, o da Concertación e, por fim, o dos novíssimos movimentos sociais, emergentes da capilaridade necessária a uma sociedade que teve o Estado sequestrado pela tecnocracia neoliberal. Com as ruas tomadas pela demanda de uma Assembleia Constituinte, o Chile pré-pandemia parecia fazer frente ao cidadão Credicard, o “sujeito” neoliberal despolitizado e desprovido de laços comunitários. Enfileirados, os passados e presentes manifestam uma constrangida certeza: a cultura política chilena, pese a mitologia envolvida, busca a fórmula da mudança, mesmo quando esbarra (ou resulta) na permanência. O caminho do país da Cordilheira é dado a extremos, da retórica revolucionária aos projetos fundacionais, numa acidentada busca pela sociedade moderna e civilizada que deslumbra seus cidadãos. É uma esfinge e um paradoxo, simultaneamente.

Atrelado à instabilidade transicional está o conflito entre a democratização desejada e a possível. Para a geração adulta dos anos de 1980, lidar com o déficit democrático dependeu de um recalque coletivo, que, no entanto, não produziu exatamente o esquecimento. É essencial notar a distância e a distinção: oque parecia esquecimento era latência à espera de elaboração; e, nesse caso, a prisão de Pinochet (1998) e, depois, sua morte (2006) expuseram a urgência da elaboração. Recalque espera o tempo de seu retorno, visto que não pode ser sublimado. Depois de vinte anos de Concertación, a pergunta era: por que denominar democracia uma ordem que resguardava o fundamento econômico (e, portanto, o custo social) do regime militar? O cansaço com a democracia tutelada e com a memória impedida tornou-se tema atualíssimo para a literatura e o cinema chilenos. A primeira e parcial conclusão é: outras gerações – cujas experiências com o golpe militar e com a ditadura estiveram marcadas pela infância e forjadas pelo incômodo com um não saber – tiveram de refazer caminhos para esclarecer a insidiosa relação temporal anunciada anteriormente.

O documentário intitulado Chicago Boys, dirigido pelos cineastas Carola Fuentes e Rafael Valdeavellano, foi lançado no Chile em 2015. No Brasil, o filme circulou graças ao Festival Internacional de Documentários, É tudo verdade. Numa das entrevistas de divulgação, Carola Fuentes declara: “para saber para onde queremos ir, é fundamental saber de onde viemos. Uma das coisas que a ditadura fez muito bem foi turvar o interesse dos chilenos por sua própria história”[1]. Ela e Valdeavellano documentaram a aventurosa narrativa dos então estudantes que, desde a década de 1950, apostavam em poder transformar profundamente seu país – que, antes de Pinochet, era “un pais de mierda”, segundo diz, entredentes, mais de uma vez, Ernesto Fontaine, economista da primeira geração dos Chicago Boys. Na mesma entrevista, Carola acrescenta que não dirigira um filme sobre economia, mas, sim, sobre pessoas e seus valores. E é essa a delicadeza, e a crueza, do cinema que leva a história para suas (hoje saudosas) salas de projeção: o documentário amplia nossos horizontes, visibiliza os atores históricos e faz desfilar tempos que também são os da memória. Ao documentário cabe “filmar o que não se vê”, na sugestão do reconhecidíssimo cineasta Patricio Guzmán. Embora nem todos tenhamos olhos de documentarista, nada nos impede de dialogar com as suas “realidades filmadas”.

Sigo então duas pistas. A primeira, o ano do lançamento do documentário em questão: 2015. As manifestações estudantis tomavam as ruas de Santiago, demandando o aprofundamento da reforma educacional encaminhada por Michelle Bachelet. É emblemático que o filme Chicago Boys recue no tempo para contar a história de outros estudantes que, fortuitamente, puderam ter à disposição valiosas oportunidades. Isso dito, não é casual que o filme comece e termine com a câmera filmando pés, depois de um sobrevoo pela metrópole moderníssima, Santiago. O nosso olhar é conduzido do firmamento ao chão, dos prédios de vidro que espelham a cidade aos pés em marcha, com calçados de todo tipo e gosto. O presente demarca a retrospectiva, a informa: a manifestação é colheita da aplicação da receita econômica dos Chicago Boys, mas também é epílogo porque a história permanece em aberto. Os diretores abrem a câmera às incertezas dos passos que tomam as alamedas.

A segunda indicação refere-se ao ponto de vista que ordena a realidade em movimento. No documentário, pequenos cortes suprimem imagens e nomeiam as partes que integrarão a narrativa, são elas: a semente, o tijolo (el Ladrillo, uma alusão ao plano econômico entregue à Junta Militar), a colheita, o epílogo. Como anunciado, o documentário franqueia a história, não se sabe por onde caminharão os manifestantes. Sabe-se, entretanto, que eles exigem “menos Friedman e mais Keynes”, como imperativamente conclama um dos cartazes que salta à vista.

O documentário vai deixando a cargo dos entrevistados a narrativa, assim nos parece, à primeira vista. As testemunhas que desfiam suas histórias, no governo e fora dele; riem, ficam saudosos das festas e das descobertas, comuns aos anos de formação. A trilha sonora que acompanha os primeiros tempos do grupo evoca entusiasmo e ambienta as décadas de 1950 e 1960. A escolha foi certeira. Não há dúvida de que as variadas edições cuidaram de estabelecer o ponto de vista dos cineastas. Contudo, para o espectador, o impacto é acrescido pela ausência de mediação visível, conforme se desenrolam as narrativas de Sergio de Castro, Ernesto Fontaine, Carlos Massad, Rolf Lüders, Ricardo Ffrench-Davis – e o mentor do grupo, “Alito”, o professor Arnold Harberger, que acolheu os chilenos na Universidade de Chicago.

Não se deve atribuir o impacto ao poder hipnótico das histórias, mas à rica imagem das testemunhas de um tempo – e de seu cotidiano, registrado em fotografias e filmes caseiros de oito milímetros – que nos obriga a enfrentar a crença tecnocrática. O dogma acossa o espectador, afinal, escandaliza ser confrontado pelo mantra the market knows. As imagens também provocam ebulição: ora vemos jovens alegres, ora senhores sisudos, raivosos e indiferentes, ora críticos moderados. Em todas as situações, no entanto, se experimenta um aturdimento com a orientação tecnocrática. Esse aturdimento alcança o clímax quando vídeos do programa televisivo comandado por Milton Friedman, o Free to choose, intercalam-se à narrativa dos economistas, por meio de cortes muito bem realizados.

O documentário não escamoteia a heterogeneidade do grupo. A máfia, como alguns dos depoentes se intitulam, possui seus críticos. Não obstante, Sergio de Castro, Rolf Lüders e Ernesto Fontaine mostram-se absolutamente convictos, a despeito da passagem do tempo e das idiossincrasias testemunhais. Com estilos distintos, esse trio advoga (1) a despolitização e neutralidade da economia; (2) a incompreensão dos protestos em face de um Chile que, no presente, se credencia com a melhor taxa de investimento da América Latina; (3) o desconhecimento do abuso aos Direitos Humanos ou, ainda, a intenção de colaborar com o regime militar de igual maneira, havendo ciência dos atos à época, em nome de um ideal de país. Ressalvo: como cinema se trata de imagem em movimento, o impacto não advém só do que advogam, mas de como o advogam, ou seja, dos gestos que capturam nosso olhar.

E qual é esse ideal de país? É Sergio de Castro quem responde: “o ideal do Ladrillo, liberdade, obviamente, a maior liberdade possível. O menor Estado possível”. Na parte um, a “semente”, os rapazes eram os alegres e estudiosos latino-americanos, extasiados pela modernidade estadunidense, com suas camisas villelas e seus bares abertos noite adentro. Na terceira parte, a “colheita”, o tema que surge é o da violação dos Direitos Humanos. Embora em nenhuma das narrativas houvesse justificativa explicita à prática de tortura, morte e desaparecimento, as respostas importam pela síntese que o documentário produz, em concordância com a historiografia: não há problema em admitir que o choque neoliberal não poderia, de modo algum, ser aplicado em democracia.

A ditadura, portanto, não foi uma conveniência, mas uma essência – Paulo Guedes devia assistir ao Chicago Boys, embora conheça muito bem essa história e seus resultados. A conclusão que fusiona regime autoritário e liberdade econômica (para que e para quem?) margeia o discurso dos críticos e dos convictos. A ausência de oposição política ou social e o apoio inconteste da Junta, especialmente de Merino e de um Pinochet convertido e disposto a usar a força, permitiram que a política econômica fosse radicalmente aplicada. Essa narrativa-síntese une as pontas do documentário: o regime militar chileno criou e estabeleceu a política monetária que lhe garantiu longeva sobrevivência, sendo os Direitos Humanos assunto secundário, em razão da ênfase no projeto de modernização do país. “A máfia, em matéria técnica, se sente sólida e se orgulha da contribuição ao desenvolvimento do país” – o grifo é meu, mas o comentário é de Álvaro Donoso, que discursou na cerimônia fúnebre a Ernesto Fontaine, em 2014. Na ocasião, não passam despercebidas presenças ilustres, como a de Sebastian Piñera. O documentário suscita outras polêmicas, mas seguem derradeiros e sucintos comentários.

Os caminhos traçados pelos Chicago Boys qualificaram uma (e não qualquer) intervenção política, a despeito da pretensa e mitológica neutralidade ortodoxa. Nessa rota, o custo social foi fato, como afirmaram eles próprios; orgulhosamente, inclusive. Ontem e hoje, os tecnocratas aceitam a desigualdade assim como rejeitam a dívida pública. Resta, por fim, convidar o leitor a uma sessão de cinema. Assim, em companhia da história, quem sabe, reorientemos nossas escolhas e apuremos o olhar, do firmamento ao chão, e vice-versa.

[1] Essa entrevista, que conta com a presença dos dois diretores, está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=w6GlaTDQwIg&t=39s&ab_channel=CooperativaFM.

Vatican News: Um em cada três países do mundo sofre violações de liberdade religiosa

Em seu 15º Relatório sobre liberdade religiosa no mundo, a ACN alerta sobre severas ameaças ao direito fundamental de liberdade religiosa em todo o mundo.

O Relatório de liberdade religiosa no mundo - 2021, produzido pela instituição internacional católica e fundação pontifícia ACN (Aid to the Church in Need/Ajuda à Igreja que Sofre), observa que a liberdade religiosa é violada em um em cada três países. De acordo com o relatório, apresentado nesta terça-feira (20/04), em Roma, e em outras grandes cidades ao redor do mundo, o direito fundamental à liberdade religiosa não foi respeitado em 62 (31,6%) dos 196 países do mundo, entre 2018 e 2020.

De acordo com o Relatório de Liberdade Religiosa, em 26 desses países as pessoas sofrem perseguição e, em 95% deles, a situação ficou ainda pior durante o período analisado. Nove países aparecem nesta categoria (Perseguição Religiosa) pela primeira vez: sete na África (Burkina Faso, Camarões, Chade, Comores, República Democrática do Congo, Mali e Moçambique) e dois na Ásia (Malásia e Sri Lanka).

As estatísticas refletem uma das principais conclusões do relatório: a radicalização do continente africano, especialmente na África Subsaariana e Oriental, onde houve um aumento dramático na presença de grupos jihadistas. Violações da liberdade religiosa – incluindo perseguições extremas, como assassinatos em massa – estão ocorrendo agora em 42% de todos os países africanos: Burkina Faso e Moçambique são apenas dois exemplos marcantes.

A radicalização afeta não apenas o continente africano: o Relatório de Liberdade Religiosa revela uma ascensão de redes islâmicas transnacionais que se estendem do Mali a Moçambique, na África Subsaariana, às Comores, no Oceano Índico, e às Filipinas no Mar do Sul da China, com o objetivo de criar um chamado "califado transcontinental".

O relatório destaca outra nova tendência: o abuso da tecnologia digital, das redes cibernéticas e da vigilância em massa baseada em inteligência artificial (IA) e tecnologia de reconhecimento facial para aumentar o controle e a discriminação em algumas das nações com o pior histórico de liberdade religiosa. Isso é mais evidente na China, onde o Partido Comunista Chinês tem oprimido grupos religiosos com a ajuda de 626 milhões de câmeras de vigilância aprimoradas em IA e scanners de smartphones. Grupos jihadistas também estão usando tecnologia digital para a radicalização e recrutamento de seguidores.

O Relatório mostrou que em 42 países (21%), renunciar ou mudar a religião pode levar a graves consequências legais e/ou sociais, que vão desde o ostracismo dentro da família até mesmo à pena de morte.

O Relatório de Liberdade Religiosa destaca e denuncia o aumento da violência sexual usada como arma contra minorias religiosas – crimes contra mulheres e meninas que são sequestradas, estupradas e forçadas a se converter.

Hoje, cerca de 67% da população mundial, ou cerca de 5,2 bilhões de pessoas, vivem em países onde há graves violações da liberdade religiosa, incluindo as nações mais populosas – China, Índia e Paquistão. Em muitos deles, as minorias religiosas são as mais visadas. Segundo o Relatório, a perseguição religiosa por governos autoritários também se intensificou. A promoção da supremacia étnica e religiosa em alguns países de maioria hindu e budista na Ásia levou a uma maior opressão das minorias, muitas vezes reduzindo, de fato, seus membros a cidadãos de segunda classe. A Índia é o exemplo mais extremo, mas políticas semelhantes se aplicam no Paquistão, Nepal, Sri Lanka e Mianmar.

No Ocidente, conclui o Relatório, houve um aumento da "perseguição educada", termo cunhado pelo Papa Francisco para descrever como novas normas e valores culturais entram em profundo conflito com os direitos individuais à liberdade de consciência, e consignam a religião "aos distritos fechados de igrejas, sinagogas ou mesquitas". O Relatório também aborda o profundo impacto da pandemia COVID-19 sobre o direito à liberdade religiosa.

Refletindo sobre a gravidade das descobertas do Relatório de Liberdade Religiosa, o presidente executivo internacional da ACN, Dr. Thomas Heine-Geldern, afirma: "lamentavelmente, apesar das iniciativas da ONU e dos embaixadores da liberdade religiosa, até hoje, a resposta da comunidade internacional à violência baseada na religião e à perseguição religiosa em geral, pode ser categorizada como muito pouco, ou tardia demais".

Conclusão sobre a Liberdade Religiosa no Brasil

Em conformidade com os relatórios anteriores, as religiões afro-brasileiras continuam sendo as mais perseguidas no país, seguidas das religiões esotéricas e animistas. A grande diferença no momento atual é a politização da religião e as suas consequências para toda a vida social.

Atualmente, existe uma nova escalada de agressividade associada à intolerância religiosa no país. Está havendo uma politização dos valores tradicionais, das crenças religiosas e do ressentimento diante do cancelamento cultural às comunidades cristãs conservadoras.

O Relatório de Liberdade Religiosa contará com um evento de apresentação no Brasil, no dia 27 de abril, a partir das 19h, com transmissão pelos canais da ACN Brasil no Youtube (https://www.youtube.com/c/ACNBrasil_org) e pelo Facebook (https://www.facebook.com/acnbr/) da ACN Brasil. O evento contará com as participações de dom Walmor de Oliveira, presidente da CNBB; dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo; dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro; e dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil.

Publicado pela primeira vez em 1999, o relatório bienal analisa até que ponto o direito humano fundamental à liberdade religiosa, protegido pelo artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é respeitado por todas as religiões dos 196 países do mundo.

Confira o Relatório completo de Liberdade Religiosa no Mundo – 2021 no link https://www.acn.org.br/relatorio-liberdade-religiosa/

Vídeo com os principais dados do Relatório de Liberdade Religiosa no Mundo – 2021 no link:

Fonte: ACN

Sobre a ACN (Ajuda à Igreja que Sofre)

ACN (Ajuda à Igreja que Sofre) é uma Fundação Pontifícia que auxilia a Igreja por meio de informações, orações e projetos de ajuda a pessoas ou grupos que sofrem perseguição e opressão religiosa e social ou que estejam em necessidade. Fundada no Natal de 1947, a ACN tornou-se uma Fundação Pontifícia da Igreja em 2011. Todos os anos, a instituição atende mais de 5.000 pedidos de ajuda de bispos e superiores religiosos em cerca de 140 países, incluindo: formação de seminaristas, impressão de Bíblias e literatura religiosa - incluindo a Bíblia da Criança da ACN com mais de 51 milhões de exemplares impressos em mais de 180 línguas; apoia padres e religiosos em missões e situações críticas; construção e restauração de igrejas e demais instalações eclesiais; programas religiosos de comunicação; e ajuda aos refugiados e vítimas de conflitos.

Angela Alonso: Um sinhozinho

É o cidadão de bem dos tempos bolsonaristas, sem máscara e com revólver na gaveta

O nome dele é Jack, mas podia ser um Zé. Sua boca é humana em corpo que, apesar do terno e gravata, é de macaco-prego. Está sendo interrogado por detetive loiro, acinzentado pelo nevoeiro do cigarro, num curta de David Lynch, em que tudo é branco e preto. Trata-se de "What Did Jack Do?" (2017).

Ali, ao seu costume, o diretor joga com o absurdo: o macaco-humano é acusado de crime. A cena remete ao corriqueiro nos grandes países escravistas, aqui, na África do Sul, nos Estados Unidos.

Num prolongamento simbólico da escravidão, a sujeição dos negros é precedida por seu rebaixamento ao mundo da natureza: em vez de pessoa, é visto como animal. E, como tal, é sempre suspeito e requer disciplinamento.

O raciocínio vive por aí. Quem o emitiu nesta semana foi Vinícius Pereira da Silva. Dos píncaros de sua parca eloquência tratou a porteira do prédio onde mora como um bicho: "Macaca! Chimpanzé! Chipanga!". Um adjetivo pareceu-lhe insuficiente. Talvez porque, de tanto uso, "macaco" tenha gastado parte da potência depreciativa, daí o recurso a outro símio conhecido e ao sinônimo inusual.

Tudo porque Silva não foi atendido de pronto. Recusou-se a se identificar na entrada da garagem, conforme a regra do condomínio, supondo que todo mundo deve reconhecer um Senhor. Decerto, se a porteira não verificasse a identidade do motorista, o xingamento viria do mesmo modo, por descumprir as ordens.

O sinhozinho goiano não mora em qualquer prédio, mas no Residencial M Times, duas torres inspiradas na "emblemática e pulsante Times Square", o sonho turístico brasileiro.

Foi lançado no mesmo ano do filme de Lynch. Nos anúncios, prometia o modo de vida da classe média alta, em projeto que "equilibra custo e benefício na medida certa para colocar sua família no coração de onde a vida acontece". Tem porcelanato e varanda gourmet. Tem elevador social e de serviço, de modo que o sinhozinho pode evitar a mistura. Cada um no seu quadrado.

Esse senhor é tipo conhecido. Bermuda longa, abdome proeminente, bíceps definidos envolvem sua prepotência desbocada: "Você não presta, desgraça. Você é uma merda, abaixo de zero", ouviu dele a porteira. É o cidadão de bem dos tempos bolsonaristas, sem máscara no rosto e com revólver na gaveta: "Vou meter minha arma na cintura e vou aí resolver".

Ameaçou porque, além de malograr o bem servir, a "chipanga" tampouco se submeteu ao castigo. Em vez de se sujeitar, gravou o ataque. Seu filme é tão surreal quanto os de Lynch. A imagem some, mas, em off, pelo interfone, a intimidação segue. O sinhozinho se declara policial, da classe dos que apertam pescoços até a asfixia.

Isso na semana do julgamento do assassino de George Floyd, outro crime racial filmado. Lá se viu o quanto instituições e lideranças políticas importam. Enquanto Trump congratulou os supremacistas do Proud Boys, Biden fez pronunciamento antirracista e recebeu a família enlutada de Floyd. Presidentes dão —num sentido ou noutro— o exemplo.

"Chipanga" é vocábulo antigo, como o clima do curta de Lynch. Mas cada história tem um desfecho. Jack tentou a fuga, a porteira encarou a briga. Denunciou o crime racial. Os sinhozinhos não vão mudar se não houver punição. As vítimas sim, vem mudando, como atesta a goiana.

"Eu espero que todo mundo que passou ou venha a passar por isso consiga denunciar, porque só assim a gente vai conseguir que essas pessoas nos respeitem e nos tratem como seres humanos".

*Angela Alonso é professora de sociologia da USP e pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento

Malu Gaspar: Meta que Bolsonaro prometeu melhorar na Cúpula do Clima não existia

Em seu discurso na Cúpula do Clima, Jair Bolsonaro improvisou a redução de uma meta ambiental que, na prática, nunca chegou a existir

Até ontem, o Brasil nunca havia se comprometido a neutralizar suas emissões de carbono em 2060, como o presidente sugeriu em seu discurso. Na mais recente manifestação formal sobre o tema, protocolada na Organização das Nações Unidas em dezembro, o país apenas dá um “indicativo de longo prazo” de que poderia chegar lá.

A data de 2060 foi mencionada em um documento oficial de compromisso, conhecido como NDC, protocolado 22 dias antes da data final para cada país entregar à ONU sua lista quinquenal de compromissos contra o aquecimento global.

Nele, a diplomacia brasileira fixou metas numéricas para a redução da emissão de carbono até 2030 e indicou que, a continuar nesse ritmo, o país poderia chegar à neutralidade em 2060. A neutralização das emissões acontece quando o país emite apenas o volume de gases que provocam o efeito estufa equivalente ao que consegue retirar da atmosfera.

Na ocasião, porém, os diplomatas fizeram um alerta que já antecipava o discurso de Bolsonaro nesta Cúpula: “A definição final de qualquer estratégia de longo prazo para o país, em particular o ano em que a neutralidade climática pode ser alcançada, vai depender no entanto do bom funcionamento dos mecanismos previstos no Acordo de Paris”. Traduzindo: pode ser ainda mais ousado no futuro se o dinheiro prometido pelos países ricos chegar.

O documento de dezembro também havia eliminado uma das metas mais relevantes assumidas pelo Brasil em 2015, que Bolsonaro ontem resolveu ressuscitar: zerar o desmatamento ilegal até 2030.

O novo tom no discurso de Bolsonaro acontece num momento em que seu governo está sob intensa pressão internacional para mudar a política ambiental. Vários fatores pesam contra o Brasil.

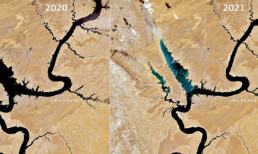

Nos dois anos de governo de Bolsonaro, o desmatamento cresceu e alcançou, em 2020, a maior devastação em 12 anos, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sofre críticas e protestos de fiscais do Ibama e do ICMBio, ONGs, lideranças indígenas e, mais recentemente, até da Polícia Federal.

Também afetou a credibilidade do Brasil o malogro do Fundo Amazônia, que tem R$ 2,9 bilhões doados pela Alemanha e pela Noruega travados no BNDES por falta de consenso com o governo brasileiro sobre a forma de gerir e aplicar os recursos.

O ministro do meio ambiente fazia questão de vetar o acesso de entidades da sociedade civil, estados e municípios aos recursos, e não aceitava as regras de governança impostas pelos financiadores.

Além disso, o presidente brasileiro perdeu seu principal aliado no cenário mundial com a derrota, nos Estados Unidos, de Donald Trump para Joe Biden -- que fez questão de deixar a reunião minutos antes de Bolsonaro falar.

Nesta quinta, EUA, Reino Unido e Noruega anunciaram a criação de um novo fundo de US$ 1 bilhão para o combate ao desmatamento de florestas tropicais. É o mesmo valor que Salles pretendia obter nesta cúpula em doações para o Brasil.

Mas, diferentemente do que foi feito na criação do Fundo Amazônia, o dinheiro desta vez só virá como compensação para resultados. Com seguidos recordes nas taxas de desmatamento, o país não terá acesso a esses recursos tão cedo.

Apesar do discurso, na prática ainda vigora no cenário internacional a desconfiança expressada pelo secretário de estado americano, John Kerry, quanto à nova meta de Bolsonaro: "Isso funciona para nós. A questão é se eles farão o que têm que fazer". Ou pelo próprio vice-presidente Hamilton Mourão: "Em 2060, estaremos todos mortos. Tem é que reduzir o desmatamento agora".

Luiz Carlos Azedo: Ajoelhou, tem que rezar

Bolsonaro precisa dar demonstrações práticas de que mudou a política ambiental. A mais aguardada é a demissão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles

A narrativa ambiental do presidente Jair Bolsonaro mudou da água para o vinho, ontem, na Cúpula do Clima convocada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que não assistiu a seu discurso, mas mandou o porta-voz americano para o Clima, John Kerry, dizer que gostou do pronunciamento. Bolsonaro prometeu adotar medidas que reduzam as emissões de gases e pediu “justa remuneração” por “serviços ambientais” prestados pelos biomas brasileiros ao planeta.

De certa forma, surpreendeu o próprio Biden. Bolsonaro disse que “não poderia estar mais de acordo” com o apelo dos EUA sobre metas mais ambiciosas para o clima. Não mencionou o Plano Amazônia apresentado na semana passada, mas voltou a mencionar a eliminação do desmatamento ilegal, por meio do Código Florestal, reiterando a promessa da carta que enviara a Biden na semana passada. Anunciou, também, que o Brasil reduzirá emissões em 37%, em 2025, e 40%, até 2030, alcançando a neutralidade climática em 2050, ou seja, 10 anos antes da meta prevista pelo Brasil. São objetivos ambiciosos, porém ficarão por conta dos futuros governos. O problema é o agora.

Não faltaram referências à inclusão dos povos indígenas e comunidades tradicionais em questões de bioeconomia, bem como à melhoria nas condições de vida da população da Amazônia. Bolsonaro disse que os mercados de carbono são essenciais para impulsionar investimentos climáticos e anunciou a participação do Brasil na Convenção sobre Diversidade Biológica, na China, em outubro. Aproveitou para pedir ajuda financeira, ao falar da necessidade de pagamentos justos por serviços ambientais.

O problema do Brasil é que o discurso de Bolsonaro não corresponde aos fatos até agora. Mesmo que a intenção seja mudar de rumo, não é possível reconstruir da noite para o dia o que foi destruído, desestruturado ou desorganizado em termos de política ambiental nos últimos dois anos e quase meio. Bolsonaro precisa dar demonstrações práticas de que realmente mudou a política ambiental. Politicamente, a ação mais aguardada é a demissão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o homem que estava “passando a boiada” na Amazônia.

Questão de prática

Dificilmente, com Salles à frente do ministério, até por causa dos desgastes que sofreu com os interlocutores internacionais, ambientalistas e cientistas da área, o Brasil conseguirá ter acesso expressivo ao fundo de US$ 1 bilhão criado por Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia para preservação ambiental. Por causa da extinção do conselho que dirigia o Fundo da Amazônia, anunciada no início da gestão do ministro Salles, Alemanha e Noruega interromperam as doações do fundo, que tem uma reserva de R$ 2,9 bilhões para combater o desmatamento das florestas, congelada por causa da mudança do modelo de gestão dos recursos feita por Salles.

Presidente do Conselho Nacional da Amazônia, o vice-presidente Hamilton Mourão não participou do encontro. Foi uma sinalização negativa de empoderamento do ministro Salles, que está na mesma situação em que já ficaram o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e o ex-chanceler Ernesto Araújo: “se ferraram” cumprindo cegamente as ordens negacionistas do presidente da República. E acabaram com a cabeça entregue numa bandeja para seus críticos.

Bolsonaro subordinou as ações do governo aos interesses de setores radicais de sua base eleitoral, como pecuaristas, madeireiros, garimpeiros e grileiros. O impacto do desmonte da política ambiental no desmatamento, na invasão de terras indígenas e nos indicadores de violência no campo escandalizou o mundo. O pecado original foi a aposta de Bolsonaro no negacionismo e poder do ex-presidente Donald Trump, seu aliado principal. Com a eleição do democrata Joe Biden, que reposicionou os Estados Unidos na cena mundial, se tornou mesmo um “pária” internacional. Os Estados Unidos voltaram a ser protagonistas na luta contra o aquecimento global. O isolamento do governo brasileiro exigiu uma mudança de rumo.