Marco Aurélio Nogueira: A nau dos insensatos

Apoiadores de Bolsonaro querem ver o circo pegar fogo e dar um tranco num sistema que não os beneficia

Jair Bolsonaro consegue a proeza de unir os democratas (esquerda, liberais e conservadores) contra ele. Apesar disso, mantém posição de destaque na corrida eleitoral, catalisando descontentamentos, frustrações, ódios, preconceitos e ressentimentos de todo tipo.

Sua retórica assusta, pela falta de responsabilidade cívica, pelo que vocifera contra a democracia, pelo irracionalismo.

O capitão da reserva ameaça passar para o segundo turno, impulsionado por um conjunto de fatores: a fragmentação das esquerdas e do centro democrático, a imagem negativa que sobrou dos governos Dilma, o horror à corrupção e à insegurança, a degradação da política e a exuberante fragilidade do governo Temer. Somados ao desalento que se abateu sobre a população e à confusão ideológica, tais fatores fizeram com que Bolsonaro se estabilizasse.

Na política brasileira atual, sua função é dupla: fazer o elogio da ignorância e do despreparo, que são por ele “ressignificados” para se converterem em trunfo, e dar corpo a uma direita reacionária e retrógrada que há tempo não conseguia encontrar expressão.

Ele, porém, é um fenômeno mais amplo, de caráter simbólico e cultural. Mostra à perfeição o estado a que chegamos, de deterioração política, despreparo ético e miséria educacional. Dá voz à angústia coletiva de diversos segmentos sociais, que não são necessariamente de direita e estão integrados por pessoas que perderam a confiança na democracia e na política.

Seus apoiadores são pessoas que querem ver o circo pegar fogo, dar um tranco num sistema que fere suas convicções ou não os beneficia. Optam por uma “radicalização” que desorganize a vida para então reorganizá-la. O caráter misógino, racista e autoritário do candidato não lhes diz respeito, nem incomoda. Também não há qualquer preocupação com eventuais prejuízos derivados de uma vitória de Bolsonaro. Gostam de seu estilo bateu-levou, debochado e arrogante.

A antipolítica é a estrela-guia deles.

(a) O estilo rústico e agressivo do capitão, que faz graça com coisa séria, mexe com o “instinto” das pessoas, que o admiram por não levar desaforo para casa e confrontar o “politicamente correto”. Do alto de seus excessos, Bolsonaro é visto como uma espécie de “salvador” (um mito), patrono de um novo recomeço. São pessoas que querem mudar, mas que não conseguem qualificar direito o que seria a mudança.

Pensam em conseguir algo “diferente”, que elimine erros e falcatruas. Acreditam que Bolsonaro fará com que a economia deslanche e os empregos voltem, injustiças sejam eliminadas e a tranquilidade retorne. Nesse grupo entram também os que são pura e simplesmente autoritários, que acreditam na virtude da força e querem a volta da “ordem” a qualquer custo. É uma forma de obscurantismo.

(b) Os que são contra a corrupção veem no capitão um político íntegro. Não levam em conta, por exemplo, que durante sete mandatos como deputado, Bolsonaro somente conseguiu aprovar dois projetos. Foi uma nulidade no Congresso. Formou um pequeno bunker ao eleger os filhos como parlamentares. Além disso, foi integrante ativo de partidos repletos de práticas corruptas. Foi afastado do Exército por má conduta. A falta de critério e informação prevalece.

(c) Os que se preocupam com a insegurança e a violência impressionam-se com as falas duras de Bolsonaro, com suas ideias de redução da maioridade penal, de adoção da pena de morte, de castração química de estupradores, de liberação de armas para a população. Não levam em conta o efeito perverso que tais medidas teriam sobre a sociedade. Querem ver sangue, na linha olho por olho. Não se impressionam com as pérolas envenenadas do capitão, que contaminam os direitos humanos, a paz e a convivência democrática ao elogiarem a tortura contra adversários políticos. Acham que esse é o preço que se terá de pagar para que se recupere a moralidade perdida com a democratização. Uma nova era de trevas e fechamento não seria necessariamente um problema.

(d) Os que acreditam no “perigo comunista” acham que o capitão acabará com o predomínio das esquerdas, a quem culpam pelos dissabores da vida cotidiana, pela perda de renda familiar, pelo desemprego e pela corrupção. Bolsonaro se dedica a seduzir o eleitorado antipetista, mas também atrai parte dos eleitores que se desiludiram com o lulismo e querem se vingar do que consideram ser um “excesso” das esquerdas e do liberalismo progressista, especialmente no campo dos direitos e das postulações identitárias. A crítica à cultura e aos excessos do “politicamente correto” é uma de suas fronteiras de resistência.

Em suma, o exército de fieis que aplaudem Bolsonaro é composto por uma mistura de ingênuos, desiludidos, desinformados e protofascistas – todos mal-educados politicamente, crentes de que um braço forte no Estado fará a vida melhorar. É uma combinação de gente que se sente abandonada, de “fundamentalistas” e ressentidos, inimigos do sistema democrático e amigos da autoridade, para quem a política é algo a ser desprezado e a democracia pouco importa.

Bolsonaro pilota uma nau dos insensatos.

Seu jeito de ser segue um padrão: não interagir com os interlocutores, ignorar as perguntas incômodas, repisar as mesmas teses, incansavelmente, para saturar os ouvintes. Ele é sua própria referência, não quer dialogar nem conversar com ninguém que já não tenha aderido ao seu credo. Abusando de ataques, grosserias e absurdos, ele dá ordens ao séquito, que o acompanha sem vacilação.

Daí que as críticas ideológicas a ele não têm qualquer eficácia. Não penetram, ricocheteiam. Ao contrário, quanto mais se bate nele por essa via, mais ele cresce, como se estivesse imunizado contra tentativas de “desconstrução”. Para a população que o segue, tanto faz se fala mentiras ou verdades, tanto faz se gosta de tortura e ditadura. Sua rusticidade argumentativa o faz ser entendido pela massa de eleitores, ainda que não consiga seduzi-los por inteiro.

Bolsonaro não resulta de virtudes ou talentos: é um subproduto do contexto de crise e degeneração da política, um filho torto da metamorfose que sacode as estruturas sociais. Foi sendo engordado pelos erros dos democratas, pelas políticas públicas enviesadas dos últimos governos, pela demagogia rasteira, pela entrega da esquerda a políticos salvacionistas, com seu paternalismo assistencialista e sua retórica vazia e radicalizada.

Pode não ter tempo de TV e palanques poderosos, mas tem algo que falta nos demais: redes digitais ativas, fanáticos engajados, gente que acredita nele, que se sente abandonada pelos governos sucessivos e que não está nem aí para a democracia.

Bolsonaro é um perigo real. Mesmo que perca as eleições, terá dado o seu recado e alimentado o monstro que se pensava desativado. A nau dos insensatos já está a singrar os mares.

Marco Aurélio Nogueira: A metamorfose e a unidade difícil

É da ideia unitária que algum oxigênio poderá ser extraído e injetado na vida política do País

A unidade dos democratas avança com dificuldades.

As principais articulações em curso são eleitorais, haja vista as que envolvem o chamado “centrão”, cortejado por todos e agora associado a Geraldo Alckmin. Coligações são concebidas com os olhos no tempo de propaganda e na “repartição do poder”. São pragmáticas, tentando ser realistas. Diz-se que na mesa estão não somente cargos, mas também uma preocupação com a “governabilidade” do futuro presidente. O quanto será assim não se sabe.

O fundamental não é tratado com seriedade.

Refiro-me à necessidade de instituir um campo democrático que leve em conta as eleições mas vá além delas, comprometendo-se a qualificar a vida política, a ser um vetor programático de reorganização e governo da sociedade.

A renovação política é indispensável. O País não aguenta mais conviver com um sistema político - com seus partidos, sua cultura e suas práticas - que não acompanhou as mudanças que afetaram a estrutura da economia, a sociedade, o modo de vida. As mudanças trouxeram problemas novos sem que os antigos tenham sido resolvidos, formando, assim, um compósito desafiador.

Ainda não se compreendeu bem o quanto há de novidade no mundo atual. Como escreveu Ulrich Beck em seu livro póstumo, não se trata de um mundo forjado pelas mudanças típicas da modernidade capitalista, mas de um mundo que nasceu sob o signo da metamorfose: uma alteração na natureza da existência humana, no modo de estar no mundo, de imaginar e fazer política, de viver a vida.

Evidentemente, nem tudo está se metamorfoseando. Muitas mudanças são, na verdade, reprodução da ordem existente. Mas o importante é compreender o que foge da mera reposição, aquilo que transfigura e cria formas, práticas e expectativas. As lógicas se entretecem, ampliando os problemas e os desafios, mas também abrindo outras perspectivas.

Há um turbilhão pela frente. Precisamos resolver os problemas crônicos de nossa formação e administrar a metamorfose que desponta numa sociedade em que parece faltar a instância decisiva, a política. Sem melhor articulação, mais democracia e coesão, educação e inovação, o futuro ficará travado. Precisamos descomprimir a sociedade, reduzir as polarizações artificiais, ir além da reiteração discursiva esquerda versus direita. Não podemos nos entregar aos reptos “identitários”. Se continuarmos insistindo na lógica “nós” contra “eles”, correremos o risco de retroceder.

Se isso é minimamente razoável, como então pensar em avançar sem ajustes e adaptações, sem reformas nas estruturas e nas instituições, do mercado ao Estado? Necessitamos de uma reeducação geral, para aprendermos a lidar com o que é incerto e ainda não decodificamos.

O ritmo da mudança não é uniforme: muda-se mais depressa nas bases do que nas cúpulas, mais rápido na vida social do que na vida política.

Homens e mulheres têm sua vida sendo alterada, mas não sabem disso e não conseguem extrair disso todos os desdobramentos e exigências. A visão do mundo conserva muitos de seus pedaços presos a imagens tradicionais, que se dissolvem lentamente. O modo de produção transforma-se com rapidez, em silêncio, mas sempre com dor e sofrimento, impulsionado pela revolução técnico-científica e pela globalização do capitalismo. Arrasta consigo as relações sociais e o trabalho, e por essa via invade e reorganiza a vida familiar, os valores e as atitudes, o modo de agir, pensar e sentir.

O plano estatal, porém, resiste, entre outras coisas porque nele estão encastelados os interesses mais bem organizados, que se protegem e tentam bloquear as mudanças que lhes roubam o chão. São interesses que se enraízam em tradições provenientes de um passado que se repõe, embora esteja questionado pela vida. Um passado que identifica, fornece uma linguagem, legitima práticas e condutas. O sistema político é parte disso, e sua resistência à mudança pode impressionar, mas é compreensível.

A sociedade que se metamorfoseia esbarra, assim, numa estrutura de interesses que controla o Estado e dificulta o acesso à política pela população mais sintonizada com a contemporaneidade. O novo é forçado a negociar as regras do jogo com o velho, numa pendência que pode se estender por longo tempo.

É por isso que os candidatos que se querem avançados são levados a se aliar aos setores atrasados. O grito de “renovação” ecoa, mas não se traduz politicamente. O Congresso - visto com desconfiança pela população - não mudará sua composição nas próximas eleições. Os candidatos presidenciais, por sua vez, flertam com o passado, com o mundo que se dissolve e fornece votos, uns vociferando autoritarismo contra a democracia e se oferecendo como salvadores da Pátria, outros tentando abrir uma brecha na muralha.

A “velha” política mostra que é uma das faces ativas da política realmente existente. Não sairá de cena de um dia para outro.

Um campo democrático generoso e renovador é uma construção complexa. O fato de privilegiar mais o futuro que o imediato não o torna sedutor para fins eleitorais. A disposição de agir como uma força - uma ideia, uma causa, uma época - que atraia os democratas que estão espalhados, articulando-os e os unificando, colide com as conveniências e as vaidades dos que, em princípio, deveriam ser seus maiores animadores. O campo democrático precisa questionar os partidos e os procedimentos políticos, mas não tem como se dissociar deles.

Além do mais, sua mensagem não chega aos jovens, que são o dínamo da vida, e não chega porque sua música toca num tom para o qual os ouvidos jovens ainda não foram treinados.

A ideia unitária, em suma, precisa de tempo para frutificar, e o mundo metamorfoseado está marcado pela urgência. Ainda assim, é dela que algum oxigênio poderá ser extraído e injetado na vida política nacional. Talvez não vença no curto prazo, mas tem todo o futuro a seu dispor.

Marco Aurélio Nogueira: Falando a sério sobre Alckmin

É sabido que o presidenciável Geraldo Alckmin, do PSDB, tem trunfos importantes para vencer a eleição: um partido, experiência política como gestor, estilo moderado, torcida do mercado e acesso à máquina pública paulista, que há 20 anos vem sendo por ele modelada.

Apesar disso, não decola nas pesquisas e é alvo de todo tipo de críticas e restrições. Sua defesa tem argumentado que a disputa só começará mesmo quando a propaganda for para o rádio e a TV, quando então a candidatura arrancará, já num contexto em haverá uma inevitável depuração dos candidatos menos competitivos. O candidato mostra confiança e determinação, procura comer pelas bordas, quase em silêncio, como bom político interiorano que é. Pode ser que tenha razão. Mas sua campanha flerta ininterruptamente com a crise.

Alckmin é visto como insípido, conservador nos costumes, excessivamente fiscalista e neoliberal em economia, desatento para a questão social. Suas seguidas gestões em São Paulo dividem opiniões: há quem aprecie e quem critique, mas a rigor não há ninguém que se derrame em elogios e amores. O ex-governador é um democrata, mas não é um político que desperte paixões. Há muita injustiça no modo como é visto.

Como candidato, vem tentando dissolver a imagem negativa que fazem dele. Gosta de ser comparado a um maratonista, que avança lentamente, poupando fôlego e energia, para dar um arranque final vitorioso. Confia que parte da massa de eleitores indecisos, que é enorme, migrará para ele às vésperas do pleito. Procura exibir indicadores de sucesso na administração paulista, números quase sempre questionados pela oposição e nem sempre devidamente compreendidos pela população. Vale-se, também, de uma conduta discreta e educada, que o faz ser tratado como um governante prudente, conciliador, flexível, que não carrega rancores nem ressentimentos, trabalha de forma colegiada e com equipes multipartidárias, integradas por diferentes correntes políticas.

Alckmin se apoia nesses dois blocos imagéticos, cada um dos quais contém boa dose de verdade. Seu entorno e mesmo diversos políticos e analistas acreditam que ele é o homem certo para o momento atual, graças à capacidade que teria de agregar pessoas e manter sob controle o timão do barco e a chave do cofre.

Mas Alckmin permanece estacionado nas pesquisas e parece destituído de poder de convencimento. Não conseguiu até o momento gerar entusiasmo entre os eleitores, nem obteve o apoio explícito dos partidos que poderiam tê-lo como opção. Algo que surpreende e merece reflexão.

Tem demonstrado enorme dificuldade para fixar uma posição nacional que o projete para a Presidência em nome de uma articulação democrática que dê sustentação a uma agenda reformadora que combine equilíbrio fiscal, crescimento econômico e igualdade social. Particularmente na dimensão da “questão social” e das “lutas identitárias”, ele não consegue ganhar impulso, como se estivesse travado pelo fiscalismo liberal. O empenho que teve em sanear as finanças públicas em São Paulo é interpretado como expressão de um garrote que sufocou as universidades públicas e as instituições técnicas da administração pública. Com isso, perde pontos preciosos entre a intelectualidade e os núcleos de ativistas.

Pode-se considerar, ainda, que a estratégia política por ele seguida em São Paulo não lhe favoreceu em nenhum momento. Primeiro porque foi o principal responsável pela ascensão de João Doria, que ajudou a eleger prefeito de São Paulo e agora, não só concorre ao governo do estado como faz uma espécie de sombra à candidatura de Alckmin. Obrigado a se equilibrar entre Dória, candidato do PSDB, e Márcio França, vice-governador (PSB) e seu aliado, Alckmin perdeu a exclusividade em São Paulo. Fomentou simultaneamente a reação dos que não gostam de Doria e a resistência do PSB. Foi um erro, a ser compartilhado com o partido e as correntes tucanas. De certo modo, Alckmin ficou emparedado em seu próprio estado, travando a indispensável projeção nacional.

Essa é uma das pedras que o mantém parado no mesmo lugar. Mas não é a única. Outras duas pedras também o atrapalham.

Uma é o desencanto da população com a política, fato que celebra o sacrifício de candidatos “excessivamente políticos”, que são vistos como corruptos e distantes dos problemas reais da vida cotidiana. Processo objetivo derivado da atual fase da globalização capitalista e da crise da democracia representativa, tal desencanto colou-se na pele de Geraldo e de praticamente todos os demais candidatos, dele escapando, a rigor, somente Marina Silva, e mesmo assim não por inteiro. Hoje parece cristalizada a tendência do eleitorado de torcer o nariz para candidatos identificados com o establishment político, em nome de uma vaga ideia de renovação. Fato que ajuda a explicar os indicadores das pesquisas que dão conta de um enorme contingente de eleitores sem candidatos, desinteressados e dispostos a anular o voto.

A segunda pedra é a crise do PSDB. Já faz tempo que o partido deixou de ser uma organização coesa. Suas alas se reproduzem com impressionante facilidade, ressentindo-se da falta de uma direção ativa e legitimada, de um corpo doutrinário atualizado e de um programa unificador. A ideia social-democrática, que serviu de inspiração para o surgimento do PSDB há trinta anos, já não é mais uma inspiração. O partido ainda tem bancadas expressivas, governa estados e cidades importantes, mas carece de vibração cívica e de ligações com a sociedade civil. Mesmo a intelectualidade que sempre emprestou apoio ao PSDB recuou, deixando o partido sem sustentação no plano do debate público. Sua longa temporada na oposição aos governos petistas não o fez mais forte, ao contrário, deixando no eleitorado a sensação de que o partido existe só para disputar o poder e não para oferecer uma perspectiva de Estado e sociedade para a população – problema idêntico ao que os tucanos identificavam no PT.

Em 2014, o PSDB perdeu a Presidência mas teve, paradoxalmente, sua maior oportunidade de reencontrar o eixo. A campanha de Aécio Neves ativou o sentimento antipetista e, no segundo turno, conseguiu articular uma ampla frente democrática de apoio. O candidato, porém, esteve sempre aquém dela, fez uma campanha pífia, sem vigor e identidade . Perdida a eleição, o partido nada fez para se reagrupar e ganhar energia. Pouco depois, as denúncias de corrupção contra Aécio não conseguiram ser processadas, retirando do partido a imagem ética e moral que sempre exibiu. Com o início do governo Temer, mais indefinições, num cenário em que se esperava que o PSDB funcionasse como o fator de estruturação do ministério e da atuação governamental.

Tudo isso empurrou o PSDB para a periferia do sistema. A postulação ética, cara ao partido, se dissolveu e ficou em suspenso. As seguidas denúncias de corrupção em obras no estado de São Paulo completaram o quadro, descarregando um caminhão de problemas na candidatura de Alckmin.

Com todas essas pedras bloqueando a estrada, não é de surpreender que Geraldo Alckmin permaneça estagnado. Faltando três meses para as urnas, muita coisa poderá mudar, mas a sensação é que aquilo que se cristalizou dificilmente será superado.

O candidato tucano tem a seu favor uma conhecida folha de serviços e boa estrutura de campanha (que poderá se traduzir em importante recurso governamental no caso de uma vitória), mas paga um alto preço pelos descaminhos e tropeços do PSDB. Enfrenta problemas de indefinição programática, não deixou claro que caráter terá seu eventual governo e, para complicar, não se reveste de uma fantasia cívica e democrática que mobilize a população.

Nessa marcha, corre o risco de chegar à fase decisiva das eleições sem conseguir sair do lugar.

Marco Aurélio Nogueira: Fermento mobilizador

A Roda Democrática se empenhou firmemente na organização do Ato por um Polo Democrático e Reformista que se realizou em São Paulo no começo da noite do dia 28 de junho, no Teatro Eva Herz. Em boa medida, foi graças à dedicação de Tibério Canuto, seu coordenador, que o Ato ganhou vida e se traduziu em um extraordinário sucesso.

Fazer a defesa prática de uma articulação entre as correntes democráticas, partidárias e não partidárias, não é algo simples nos dias correntes, marcados por desentendimentos e atritos complicados, que afastam mais do que aproximam os democratas. Mas é, ao mesmo tempo, algo indispensável para que possamos pensar em uma dinâmica que promova o rearranjo político que a sociedade espera. O tamanho dos desafios nacionais é tão grande que não há como atuar com responsabilidade cívica sem valorizar e construir uma articulação desse tipo.

Não se trata somente de chegar a um candidato de consenso – objetivo que por si só exige alta taxa de desprendimento e bastante visão política estratégica. Mas sim de celebrar um compromisso com a sustentabilidade política, ética e programática de um empreendimento democrático que ponha em marcha uma força cultural e pedagógica de maior fôlego, que eduque e organize os cidadãos com um programa de trabalho que inclua, em lugar de destaque, algumas demandas inegociáveis: defesa e aprofundamento da democracia, republicanismo, combate à corrupção, igualdade perante a lei, diminuição da violência, educação inclusiva e de qualidade, combate à desigualdade e a todas as formas de racismo e discriminação.

Um Polo Democrático precisa ser pensado em termos programáticos e de longo prazo. O cálculo eleitoral não é o melhor conselheiro no momento atual. Muito menos as sondagens de intenção de voto. Os democratas reformadores precisam construir seu candidato, não simplesmente aderir aos que se mostrarem mais “competitivos”.

A ideia da unidade democrática é um valor. Foi com ela que, anos atrás, derrotamos o regime ditatorial e escrevemos a Constituição. Hoje, não há mais ditadura, o país mudou, novas correntes políticas apareceram, o mundo se globalizou, os desafios aumentaram demais. Se os democratas não se articularem, tudo será muito mais difícil. Para a esquerda, sobretudo. Para os liberais progressistas também. Nenhuma corrente política conseguirá avanços se agir isoladamente e de costas para a sociedade, que pede muito mais do que lutas entre partidos, escaramuças parlamentares e disputas por poder.

Em 2018, a questão unitária está reposta com dramaticidade. Os candidatos estão tateando, a fragmentação rouba força de cada um deles. Muita gente teme que o processo eleitoral tenha um desfecho ruim, com a prevalência de candidatos extremistas ou com dificuldades de agir com a serenidade que o momento pede.

Resistências à unidade haverá sempre, vindas seja dos candidatos que já se lançaram, seja de parcelas do próprio eleitorado, que ora torcem o nariz para os políticos, ora cobram radicalidade renovadora dos governos, ora alegam que os esforços unitários só serviriam para desculpar os “golpistas”, ora provocam em tom de deboche. O clima vigente no país faz com que tudo seja muito difícil. Há desalento cívico e desinteresse, uma animosidade contra a política. E há também os ataques petistas contra tudo o que não ponha Lula no meio. Nada disso ajuda.

A melhor resposta a tais resistências é a insistência, o esforço para quebrar a inércia e assumir a causa democrática por inteiro. Não há, na história e muito menos na história brasileira, mudanças que se tenham feito sem acúmulo de forças e sem empenho político. O mundo de hoje, globalizado, líquido e dilacerado por tantos dramas, não tem como mudar de patamar de um dia para outro, por efeito de alguma ruptura explosiva. A saída passa pela agregação de esforços e pela elaboração de estratégias renovadoras que levem em conta a complexidade das sociedades atuais, que se proponham a praticar outras práticas, a aproximar os que não pensam de modo totalmente igual mas compartilham os mesmos sonhos, a reformular a linguagem com que se faz política.

No Brasil, o drama parece ter sempre um grau a mais. As crises que assolam o país – a econômica, a fiscal, a política, a social, a ética – assustam de fato e erguem uma interrogação ao futuro. Os democratas sinceros têm bons motivos para se preocuparem. Não só porque haja ameaças extremadas despontando na disputa eleitoral, das quais a da extrema-direita tem potência suficiente para arrasar o país que temos hoje. Mas sobretudo porque o horizonte mais ou menos imediato, de médio prazo, não prevê nenhum céu de brigadeiro: os desafios irão se manifestar de forma ainda mais virulenta. O país está com sua ordem política exaurida, como frisou Fernando Henrique Cardoso. Faltam lideranças, os partidos não se entendem, as instituições em vigor não conseguem mais responder à sociedade nem corresponder às suas expectativas.

Isso deveria ser suficiente para desarmar os espíritos, os nichos corporativos ou ideológicos, as correntes mais conservadoras ou mais “revolucionárias”, os liberais e os socialistas. Deveria ser suficiente para empolgar o eleitorado e fazê-lo atuar como um efetivo fator de pressão democrática e reformadora. Mas pensar assim é ignorar os próprios termos da crise, é fingir que ela não existe. Pois é precisamente por estarmos mergulhados até o pescoço nessa crise multifacetada, que se retroalimenta o tempo todo, que a constituição de um Polo Democrático reformador não está inscrito nas estrelas e só poderá se materializar de forma tentativa, passo a passo.

Desse ponto de vista, o ato realizado ontem, dia 28 de junho, em São Paulo, representou um fermento mobilizador. A reportagem feita pelo “Programa Diferente” fornece uma excelente visão do que aconteceu.

O sucesso foi extraordinário não só porque o Ato conseguiu reunir, em um mesmo ambiente , importantes representantes do campo democrático. Estiveram lá, imbuídos de uma mesma disposição, representantes da Rede Sustentabilidade, na pessoa de João Paulo Capobianco, do MDB, do PSDB, do PPS, do Podemos, do PSD, do PV; intelectuais como Sérgio Fausto, José Álvaro Moisés, Lourdes Sola, Alberto Aggio, Caetano Araújo, Victor Gentilli e José Armênio de Brito Cruz; e políticos da estatura do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, dos deputados Roberto Freire (SP) e Marcus Pestana (MG), do governador Paulo Hartung (ES), do prefeito Bruno Covas (SP), da senadora Rose de Freitas (ES), dos sindicalistas Ricardo Patah e Enilson “Alemão” Simões de Moura, de Eduardo Jorge, Rubens Cesar Fernandes (RJ), Alda Marco Antonio, Alberto Goldman e Floriano Pesaro, para citar alguns.

O Ato atraiu uma multidão de cidadãos e ativistas desejosos de novas opções e dispostos a travar o bom combate. Mostrou, acima de tudo, que existe uma clareira que, se bem aproveitada, poderá propiciar o surgimento de um bloco de forças políticas e intelectuais em condições de dar sustentação a um movimento que recupere o país e aprofunde a democratização que vem sendo construída desde os anos 1980. (Roda Democrática – 29/06/2018)

* Marco Aurélio Nogueira, cientista político, professor titular e Coordenador do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais da Unesp

Marco Aurélio Nogueira: Das urnas ao governo democrático

Marina poderá tornar viável versão do ‘polo democrático’ mais aberta a temas sociais

Duas frases recentes revelam bem o que promete a batalha eleitoral em curso. Indicam com clareza alguns dos dilemas e das possibilidades dos candidatos que postulam inserção no polo democrático.

Disse Marina Silva, candidata da Rede: “Eleição não é UFC. Não vou falar mentiras do Ciro, do Alckmin ou do Bolsonaro”.

Já Marconi Perillo, coordenador da campanha de Geraldo Alckmin (PSDB), mirou em outra direção: “Nossa meta tem de ser uma concertação com o centrão, o centro democrático”.

Em cada uma das frases se insinua a mesma preocupação de buscar alianças e aproximações. Marina quer fazer isso sem agressões, em alto nível, ao passo que Perillo sugere algo mais próximo do chão da política, onde se enraíza o bloco fisiológico, hoje associado ao Centrão, essa agregação dos parlamentares que integram o chamado baixo clero do Congresso Nacional.

A abordagem e a comparação devem ser cuidadosas. Frases são frases, muitas ditas de modo improvisado, sob pressão de microfones ávidos por uma boa manchete. Pode ser que Perillo não tenha querido se referir ao bloco fisiológico, e sim ao vasto território da democracia. E Marina, por certo, saberá bater em seus adversários, mesmo que usando luvas de pelica.

Seja como for, as frases mostram parte dos caminhos que serão tentados pelas candidaturas da Rede e do PSDB. E que também estão no radar dos demais candidatos. Sabem todos que sem alianças não há como vencer eleições, nem, sobretudo, como passar das urnas ao governo democrático, ainda que de maneira “conservadora”.

Buscar o centro tornou-se uma obsessão política nacional. A perspectiva dominante entre os que se dedicam a isso é claramente eleitoral: tratam de aparar arestas para conseguir mais tempo de TV, mais palanques e, por extensão, mais chances de votos. Pouco valor se dá à articulação de ideias e propostas, o que deixa a operação sem uma substância precisa.

Tem sido esse o dilema maior dos que elaboraram e endossaram o manifesto Por um polo democrático e reformista. A proposta não avança porque foi enredada pela dinâmica eleitoral e porque não conseguiu, até agora, incorporar a dinâmica governamental, quer dizer, tem olhado mais para as urnas do que para a governança democrática e as políticas de governo que a ela deverão ser associadas. Para complicar, não obteve ressonância nem sequer entre os operadores do próprio centro político, que se fingiram de mortos e permaneceram a cuidar de suas próprias pretensões particulares.

A divisão e o cálculo predatório dos que desejam disputar o centro fazem com que a fragmentação se amplie para dentro de cada grupo ou partido. A “luta interna” se intensifica, com promessas de aliança, torcida ou apoio a um ou outro candidato, tendo em vista a obtenção de maiores vantagens eleitorais, algum ajuste de contas regional ou vagas preferências ideológicas.

O centro é uma obsessão, mas é uma referência abstrata que, na sua formulação mais avançada, não bate no coração dos políticos. Há muitas ideias do que seja um “polo democrático e reformista”, de quem deve integrá-lo e de quais são seus compromissos além das urnas. Muitos querem tão somente criar uma opção para evitar os “extremos”, que identificam com as candidaturas de Bolsonaro, de Ciro e do PT. Outros se batem para colar a democracia ao ideário liberal. A maioria dos presidenciáveis está atirando para todos os lados, tentando capturar ideológicos e fisiológicos. Pensam em votos. São poucos os que consideram ser a unidade democrática uma plataforma para o futuro, a qual deverá incorporar energias e propostas de diferentes correntes e partidos.

O antipetismo e o antibolsonarismo não são suficientes para dar dignidade ao que quer que seja. É preciso valorizar o plano propositivo, programático, coisa que muitos operadores centristas não conseguem fazer, prisioneiros que são de cálculos de curto prazo e de uma boa carga de ressentimentos.

Marina Silva tem tentado enfrentar o dilema à sua maneira. Optou, há tempo, pela tática da discrição e do “silêncio ativo”, alimentado por palavras pontuais, críticas certeiras e muitas conversas de bastidores. Não abre mão desse estilo, que parece constitutivo de sua própria personalidade. Boa parte de sua força e de sua fraqueza vem daí: ela pouco se expõe e trava sua visibilidade, mas, ao mesmo tempo, resguarda-se para tratar do fundamental, ou seja, da dimensão programática. A marca da renovação pulsa forte na campanha. Tem funcionado, graças ao recall e à biografia épica da candidata.

Sua campanha, porém, não pode dispensar alianças e coalizões. Ela age de modo seletivo. Não quer “qualquer acordo”, desses que reponham a polarização e as práticas tradicionais. Tem focalizado os grupos de perfil cívico e mais recentemente o PPS. Mas precisa considerar que o baú de aliados é pequeno e está sendo disputado por todos, centímetro a centímetro. Se perder tempo, ficará isolada. É sintomático que tenha vindo do senador Randolfe Rodrigues, da Rede, o esclarecimento de que o ideal para Marina é que seu companheiro de chapa seja “ou alguém do meio empresarial ou alguém com o perfil político do Roberto Freire, que talvez seja a pessoa do mundo político que reúna as melhores condições para ser vice de Marina”.

Com esse movimento, Marina poderá tornar viável outra versão do “polo democrático”, mais aberta aos temas sociais, à educação, ao meio ambiente, ao combate à corrupção e à renovação da política.

Se der esse passo, terá como requalificar os propósitos do manifesto lançado no início do mês em Brasília, que, aliás, será relançado no próximo dia 28, em São Paulo. Nesta segunda oportunidade, poderá frutificar de fato uma iniciativa generosa que se deixou aprisionar pelos interesses eleitorais e que precisa deles se libertar para produzir todos os efeitos renovadores e unitários a que se propõe.

Marco Aurélio Nogueira: Vinte anos e um futuro a construir

Quando, em maio de 1998, chegou às bancas o primeiro número da revista Época, o Brasil vivia um momento de otimismo. Pesquisa do Latinobarômetro dava conta de que o país ingressara no futuro, a confiança ressurgira e as famílias começavam a acreditar que seus filhos conheceriam dias melhores à frente. Os computadores estavam entrando no cotidiano dos brasileiros, o DVD prometia se expandir, hábitos novos chegavam à classe média e movimentavam o setor de serviços.

Havia alguma preocupação com o futuro do emprego. A ocupação na indústria caía e a torcida era para que os serviços funcionassem como fator de compensação. A taxa de desemprego de 8,18% (hoje é de 13%) incomodava, e a oferta de vagas vinha acompanhada da exigência de maior escolarização e especialização, o que prometia impulsionar o sistema educacional do país. A expectativa era que a economia manteria o pique e freasse a tendência a uma expansão caótica do mercado informal e da precarização do trabalho. Já então se ouviam vozes defendendo a reforma da legislação trabalhista, de modo a aumentar o poder de negociação entre sindicatos e empresas.

A sensação era de que a sociedade havia atravessado o trecho mais difícil da redemocratização, da luta contra a inflação e da modernização administrativa. Os próximos passos seriam de avanço, com melhor distribuição de renda e maior inclusão social.

Armadilhas da transição

Sociedades são entidades que se movem com dificuldade, tensão e sofrimento. Mas sempre se movem. Mesmo quando a paralisia parece prevalecer e tudo se mostra congelado, os germes da mudança trabalham em silêncio, corroendo a situação prevalecente. Começam então a ser percebidos os primeiros indícios de que algo irá se romper. Mas somente após um longo, lento e árduo processo de desconstrução é que emerge uma nova situação.

Nem tudo, porém, se desfaz. Ecos e pedaços do que existia antes permanecem na memória coletiva e nas estruturas sociais. O passado, a rigor, nunca passa. Verdade conhecida por historiadores e sociólogos, o fato assume proporções trágicas no Brasil, que carrega em seu DNA a dificuldade de romper com os arranjos sociopolíticos que, acumulados pelo tempo, terminam por condicionar o progresso social. Entre nós, ressoam fortes as célebres palavras de Karl Marx no Dezoito Brumário de Luís Bonaparte: “A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos”.

A passagem de uma ordem mais “tradicional”, agrária, para uma ordem mais “moderna”, industrial, por exemplo, sempre implica muita turbulência, deslocamento de forças e alterações no modo como se estratificam os grupos e se pensa a vida. A superação de uma ditadura enraizada e sua substituição por uma democracia estável, que são difíceis e conflituosas por definição, não podem ser viabilizadas sem uma boa dose de persistência, sem elites qualificadas e um padrão mínimo de unidade nacional, coisas que nem sempre estão ao alcance das mãos.

O Brasil entrou no século XXI convencido de que o pior havia ficado para trás.

Aos poucos, porém, foi ficando claro que as coisas não eram tão simples. Primeiro porque as estruturas arcaicas mostravam resiliência, ainda que estivessem sistematicamente pressionadas por uma modernidade que vinha embalada pelos ventos da globalização e da revolução tecnológica. O país resistia a abraçar o século XXI e insistia em continuar exibindo déficits assustadores em saúde, educação e infraestrutura.

Além do mais, o que havia de expectativa de renovação seria bloqueado pela lenta mas firme corrosão do sistema político, travado pelas peripécias do “presidencialismo de coalizão”. A política foi-se mostrando refratária à adoção de novas práticas, com a reposição de atitudes pouco republicanas e muito oligárquicas.

Foi assim, mas poderia não ter sido. Por volta de 1994, quando da eleição de Fernando Henrique Cardoso, ensaiou-se a adoção de um inédito caminho socialdemocrático, sustentado pelas dinâmicas que provinham de dois partidos paulistas, o PSDB e o PT, que não chegaram a dar-se as mãos de modo claro, mas revelaram a existência de muitos pontos de convergência. Mais tarde, quando do início do governo Lula, em 2003, o ensaio voltou a se manifestar, graças à transição governamental que fez com que a faixa presidencial passasse de um partido a outro sem acidentes e em grande estilo. O presidente sociólogo e o presidente metalúrgico pareciam estar ali, naquele momento emblemático, selando um pacto que impulsionaria o país.

Um abismo se anuncia

As coisas desandaram, no entanto, logo depois. O mensalão fez com que o PT se jogasse nos braços do PMDB e da centro-direita e voltasse a hostilizar o PSDB que, por sua vez, ativou todas as baterias contra os petistas. Repetiu-se o mesmo enredo que havia complicado a vida de Fernando Henrique: uma incorporação dos segmentos mais fisiológicos da política nacional.

De lá para frente, a temperatura política só fez subir. De uma eleição a outra, tucanos e petistas se comportaram como exércitos focados na destruição do inimigo. Foi assim em 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014. Nessa última, o esforço de destruição recíproca varreu a dignidade de todo o campo político, graças a uma campanha de baixíssimo nível.

Subiu à superfície um subsolo tóxico, liberando gases que envenenaram o debate político e passaram a desafiar a democracia, jogando-a em uma zona de risco. Espasmos de uma direita autoritária passaram a se fazer sentir na cena pública. Dissolveu-se a possibilidade de retomada e fortalecimento do ensaio socialdemocrático. Avanços tópicos continuaram a ser registrados e houve mesmo uma nova onda de euforia no final da década de 2000, quando o consumo popular se expandiu e ajudou a turbinar a economia.

Lula deixaria o governo em 2010 com altíssimas taxas de popularidade. Mas as bases daquele ciclo não se mostraram fortes o suficiente. A crise logo irrompeu, acompanhando a alteração de humor da economia internacional.

Em 2013, a sociedade se desencontrou do Estado e dos governos, proclamou sua independência diante de partidos e políticos. As redes e as ferramentas de comunicação, então já devidamente massificadas, fizeram com que as multidões extravasassem a irritação e tomassem as ruas das grandes cidades, vocalizando a frustração por não verem atingidas as promessas de progresso anteriormente anunciadas.

A política instituída, como que tomada de surpresa, não soube reagir. Dilma Rousseff, governante de plantão, foi literalmente engolida pela combinação de crise e manifestação popular. Desenhou-se ali, nas reações às ruas de 2013, o mapa do que viria a seguir. Dilma se reelegeria em 2014, graças a uma campanha milionária, agressiva e plena de difamação. Seu segundo governo, porém, mal conseguiu dar os primeiros passos. Ficou suspenso no ar, sendo minado pelo desarvoramento da presidente e pela ansiedade das forças políticas.

Para complicar, em 2014 iniciou-se a Operação Lava Jato. A corrupção entrou de vez na agenda, sensibilizando a opinião pública e atormentando os políticos, que aos poucos perderam as condições de desmentir as seguidas denúncias do Ministério Público e da Polícia Federal, dando conta não só de uma prática recorrente como de um verdadeiro sistema de desfalques, lavagem de dinheiro, financiamentos ilegais e enriquecimento ilícito. Os partidos que governavam – o PT, o PMDB, o PP – foram atingidos em cheio.

Previsão autorrealizável

O impeachment em 2016 foi uma previsão que se autorrealizou, um processo repleto de improvisação e de tentativas de atalhar a crise pela recomposição da classe política, pelo amortecimento da Lava Jato e por uma maior aproximação entre o Executivo e o Legislativo.

Nada deu muito certo. O governo de Michel Temer conseguiu segurar o agravamento da crise econômica e aprovar algumas medidas para melhorar a administração das contas públicas. O ambiente econômico ficou mais arejado, com maior previsibilidade e equilíbrio. Meses depois de seu início, porém, o governo já não conseguia governar o país nem muito menos cair nas graças da população. Foi sendo devorado em parte por sua própria composição, desprovida de envergadura técnica, em parte pelas denúncias de corrupção e em parte pelo fisiologismo da classe política, que se atirou sobre o governo com a fúria de uma matilha esfomeada.

Tudo isso com um quadro partidário fragmentado, integrado por três dezenas de partidos, muitos dos quais sem programa ou perfil ideológico. Um sistema caro e pouco eficiente, distante da sociedade e que se impõe como uma espada sobre os governos, chantageando-os de mil maneiras e roubando-lhes governança e aptidão reformadora.

A desconfiança, o ceticismo, a decepção voltaram a crescer. A corrupção tornou-se desafiadora. A insegurança e a violência passaram a assustar sempre mais. O desentendimento entre os políticos chegou às raias do absurdo, traduzindo-se, por um lado, na multiplicação de postulações presidenciais e, por outro, na desagregação quase completa dos dois principais partidos “programáticos” do país, o PT e o PSDB. Cada um a seu modo, ambos mergulharam na fase mais sombria e melancólica de sua trajetória. A condenação e a prisão de Lula, líder máximo do petismo, fizeram par com as dificuldades operacionais e o apagamento propositivo dos tucanos, eles também às voltas com seguidas denúncias de corrupção.

As dificuldades do Executivo e do Legislativo ajudariam a impulsionar um processo de “judicialização” do processo de tomada de decisões. As instâncias do Judiciário, a começar do STF, passam a ocupar os espaços deixados abertos pela classe política, fato que faz com que a incerteza deságue nas eleições de 2018. A candidatura de Lula, tida até então como “imbatível”, fica a um passo de ser impugnada, erguendo uma interrogação sobre a expectativa que se tinha de um confronto eleitoral entre a direita de Bolsonaro e a esquerda petista. O “centro democrático”, por sua vez, que em tese seria o maior beneficiário, tarda a se compor, colhido em pleno voo pela fragmentação e pela multiplicidade de postulantes.

Decodificar o futuro

Mas, como não há mal que sempre dure nem bem que nunca acabe, é preciso tentar decodificar as tendências em curso. O país não parece destinado a retroceder, nem a se desagregar irremediavelmente. Compartilha parte importante de suas dificuldades com as demais sociedades do mundo globalizado e tecnológico: diferenciação social, individualização, hostilidade contra a política e os políticos, emergência de movimentos fundamentalistas e postulações autoritárias, expansão da criminalidade e da insegurança. Tem contra si a desigualdade e os déficits assustadores em termos de educação, saúde, habitação, infraestrutura. A seu favor, jogam a riqueza do território, o tamanho do mercado interno, a diversidade cultural e a índole do povo, como se costuma dizer.

Ainda há alguma gordura para ser queimada, mas o país corre o risco real de enveredar por uma trilha que o deixará fora dos circuitos principais do mundo, desperdiçando oportunidades para avançar e atingir patamares decentes de vida para todos. O tempo, que sempre jogou a favor, agora conspira contra, interpondo uma interrogação dramática para os futurólogos: conseguirá esse país-continente corrigir seus desníveis e suas injustiças, suas lacunas e insuficiências, para então se inserir na terceira e na quarta ondas de crescimento impulsionadas pela globalização?

Inteligência artificial, robótica, economias integradas e cooperativas, mercados dinâmicos operando em rede, financeirização, crises constantes, ativismo governamental mas menor poderio dos Estados nacionais, sistemas políticos em crise, uma cidadania ativa impregnada de ressentimento e “desejo de reconhecimento”, de luta por direitos e pautas identitárias – tudo isso explode na vida cotidiana. São coisas que vieram para ficar: ponto sem retorno. As diferentes sociedades nacionais veem-se diante de um cenário que as obriga a adaptações sucessivas, à incorporação de novas tecnologias produtivas e à integração econômica, de modo a se incorporarem às “cadeias globais de valor”.

Em teoria, o cenário parece claro. No chão histórico concreto, porém, tudo está sobredeterminado por decisões e arranjos políticos, sempre complexos e difíceis. O mundo descarrega sobre os países um complexo conjunto de desafios. A atual estrutura mundial é interdependente, limita as possibilidades de escolha e dificulta a consideração plena das próprias carências de cada país.

No Brasil, em particular, por seu tamanho e por suas dificuldades, será preciso cada vez mais olhar para fora e para dentro ao mesmo tempo. Um mínimo de unidade nacional terá de ser alcançado para que se viabilizem decisões corajosas e escolhas estratégicas, com seus sacrifícios. Não há milagres a esperar, nem atalhos a percorrer.

Somente a política carrega as chaves do futuro. Não, porém, qualquer política, mas uma que saiba se organizar, moderar suas pretensões e ser assimilada pela sociedade. Somente uma política democrática reúne condições de articular a complexidade, construir as mediações necessárias e transferir confiança aos cidadãos, ajudando-os a defender seus direitos e alcançar seus objetivos.

*Artigo publicado na revista Época, nº 1039, 28/05/2018, p. 26-32.

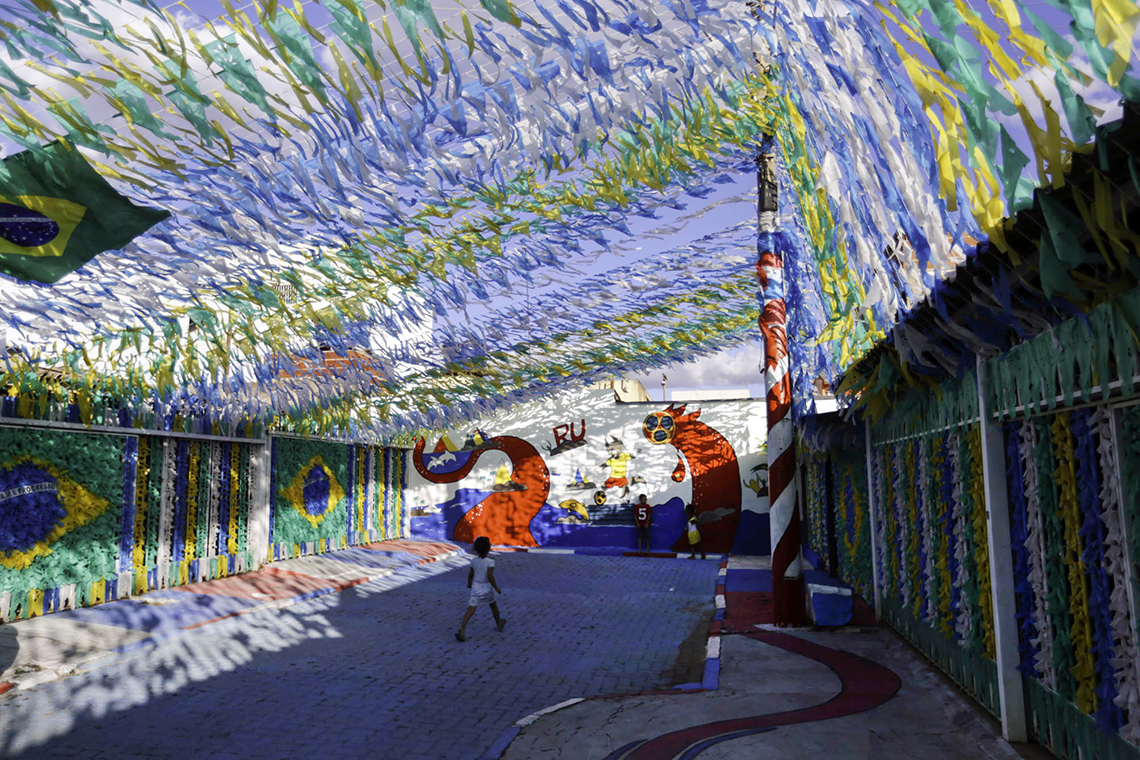

Marco Aurélio Nogueira: A Copa e o jogo da vida

Não será fácil revolucionar o futebol que se joga no Brasil. A Copa pode ajudar

No Brasil, como sabemos, a Copa do Mundo de Futebol coincide com anos eleitorais. Uma das consequências disso é a reiteração de uma “certeza” que sempre frequentou as mesas de conversa: as eleições instrumentalizam o futebol. Governantes e oposições, candidatos da direita e da esquerda usam o jogo para sensibilizar os cidadãos e pescar votos. O amarelo da camisa vira um verde-e-amarelo patriótico para uns, sendo ao mesmo tempo desprezado por outros, que criticam a Copa por seu potencial “alienante”.

Tem sido assim desde que o futebol se massificou no Brasil.

O presidente Michel Temer não se poupou de explorar o fato, imaginando extrair dividendos políticos. Espalhou pelas redes sua mensagem: “A Copa do Mundo começou. É hora de acreditar na força da camisa verde e amarela, no talento de nossos jogadores. Somos mais de 200 milhões de corações pulsando, batendo forte por nosso País. Estamos todos torcendo por nossa seleção. É hora de acreditar na força da camisa verde e amarela. A partir de agora desaparecem todas as diferenças. Rumo ao hexa”.

Politizar pode ser entendido como preocupação em fazer com que a política prevaleça: que se dê prioridade ao interesse público, que a discussão substantiva prevaleça sobre a troca de ofensas, que a busca do que é importante para um país supere os projetos de poder dos candidatos e de seus partidos. Não é partidarizar. Ao final de uma disputa devidamente politizada, é de se esperar que subsista uma ideia de Estado e de sociedade, se possível formada com o concurso de uma variedade de opiniões e interesses.

O modo como se pensa a política interfere no modo como se faz política. E vice-versa. Por mais que sofra a influência das circunstâncias históricas globais – cada época tem a sua política –, a discussão política está fortemente determinada pela cultura de cada sociedade. Ocupa, aliás, um lugar central nessa cultura, tendendo a preencher muitos espaços e florescer onde menos se espera. Está presente fortemente no futebol, seja como ação voltada para a conquista de poder, seja como fator de construção de uma coletividade.

As manifestações dos torcedores brasileiros durante a Copa refletem certamente o modo como pensam e agem politicamente. Muitos acham que os governos e os políticos são responsáveis pelo que há de errado no empreendimento futebolístico do país. Criticam a CBF, essa entidade merecedora da suspeita geral. Outros pensam que o futebol pode resgatar a dignidade nacional e contribuir para colocar as coisas no lugar. Há os que repudiam a apropriação comercial do evento e há os que desprezam o lado “mercenário” dos jogadores. Isso para não lembrar os que choram de emoção quando a “amarelinha” entra em campo e os que julgam não existir identificação da seleção com o país porque a população mal conhece os jogadores, que jogam em times do exterior.

O jogo serve para produzir esperança e para protestar. Para extravasar alegria ou disseminar ódios e ressentimentos.

Quando dos 7 a 1 que a seleção levou da Alemanha, em 2014, queimaram-se bandeiras, caçaram-se os responsáveis, fizeram-se acusações, falou-se que a seleção tinha “obrigação de vencer” mesmo que estivesse despreparada e praticasse um futebol abaixo da média. Tentaram explicar o que se considerou “inexplicável”, como se na vida houvesse a intervenção constante de forças misteriosas. Falou-se em “pane” e “apagão”. No primeiro instante, ninguém viu que a Alemanha venceu porque deu um banho tático, técnico, físico e emocional na seleção brasileira. Não se analisou o jogo “politicamente”, quer dizer, como uma disputa entre contendores que respeitam regras e buscam fazer com que o substantivo prevaleça sobre o adjetivo. Pior ainda foram as vaias grosseiras contra Dilma, que literalmente misturaram as bolas e mostraram o tanto que há de estupidez e cegueira nas pessoas.

Futebol é um jogo coletivo, que precisa prevalecer sobre as individualidades e que reflete o que deve haver de projeto e mentalidade, de plano e espontaneidade, de preparo e improviso, de fortuna e virtù, de disciplina e organização, em um esporte popular. Os brasileiros são bons futebolistas, mas sua cultura futebolística não é tão boa: o brasileiro (o torcedor, o jogador, o técnico) acha que futebol é um esporte que depende do estalo de genialidade de um ou outro Garrincha, de um novo “rei do futebol”. Não valoriza esquemas táticos, disciplina, preparo técnico, estudo e espírito coletivo, debochando das escolas que primam por isso, como é o caso da Espanha, da Alemanha, da Argentina. Nossos atletas são predominantemente simplórios em qualquer quesito que se queira. Toscos. Alguns poucos se distinguem, mas no conjunto não passam de boleiros. Por isso, a seleção é montada com jogadores que jogam no exterior. Futebol dá mais certo quando praticado por times que reúnem talentos individuais, disposição tática, transpiração e entrega coletiva. Raramente temos isso no Brasil.

Não dá para aprisionar o futebol em quadros sociológicos rígidos, como se fosse possível ver nele o espelho da sociedade. Nem muito menos faz sentido misturar futebol com política partidária, com governos ou lideranças. Há ligações entre o modo de viver, a cultura e o modo de jogar, mas o futebol não é a encarnação do que há de bom e de ruim numa sociedade, assim como não é a “pátria de chuteiras”. Triste seria uma nação que só encontrasse as razões de sua felicidade ou de seu orgulho em um único esporte. A cultura, o caráter das pessoas, a natureza, a música, a culinária, a criatividade popular, tudo isso pode funcionar como fonte de identidade nacional e reconhecimento. Uma seleção não nos representa, se é que se pode dizer assim: representa somente a si própria, ou seja, aos técnicos, aos dirigentes e aos jogadores que a integram, ainda que possamos torcer por ela e gostar de vê-la vencedora.

Não há complexo de vira-latas quando se fala mal do futebol jogado no Brasil. A seleção pode ajudar a fazer com que o quadro se altere, mas não porque trará um novo caneco para casa e sim porque poderá expressar um esforço coletivo que reinvente o futebol por aqui. A começar da defenestração dos cartolas, da reforma radical da CBF, de uma mudança no modo como o esporte é gerenciado e organizado. Nunca estivemos tão ruins. Os jogos do Campeonato Brasileiro são de baixíssima qualidade, há excesso de faltas, poucos gols, os campeonatos são pessimamente organizados, as torcidas se afastam dos estádios, o profissionalismo dos atletas ainda é precário, os cartolas são patéticos e corruptos. O sistema é organizado de modo sofrível, contra a população e a serviço exclusivo do mercado da bola. Um espetáculo de horror.

Não dá prá continuarmos deitados nas glórias do passado, sem humildade e inteligência para reconhecer erros e falhas, limites táticos e técnicos.

Independentemente do que acontecer com a seleção na Rússia, está mais do que hora de fazermos uma revolução. Organizacional, de mentalidade, com um componente forte de “desmercantilização” e uma injeção de profissionalismo bem compreendido. Recomeçar de baixo, ensinando aos garotos que futebol exige dedicação, domínio de fundamentos, não é um lance de malabarismo e genialidade a ser treinado repetidamente para atrair o olhar cobiçoso de algum empresário. Nossos jogadores só aprendem respeitar táticas e a chutar bem quando saem do país.

Não será fácil, com a estrutura que está aí. Mas podemos começar abrindo mão da arrogância futebolística, desse lance de que estamos predestinados a exibir ao mundo a qualidade inimitável do nosso futebol. Isso acabou, se é que algum dia existiu de fato. É preciso olhar no olho da realidade e aceitar o futebol como ele é.

O futebol tem muito de vida e política: desejo de vencer e sobrepujar, derrotas doídas, simulações e dissimulações, dribles, faltas, glória, fracasso, castigos e punições, fatores imponderáveis. O jogo é um misto de força física e inteligência. O centauro maquiavélico entra em campo. E como o Príncipe, precisa saber ser lobo para confrontar os lobos do outro lado e ser raposa para desarmar as armadilhas que encontrará pelo caminho. O jogo jogado tem maior poder de decisão. Mas não são desprezíveis as artimanhas antes e durante o jogo.

Quanto mais soubermos separar resultados esportivos e expectativas políticas, melhor para a cidadania. E melhor para a política e para o futebol, que poderão ser assim adequadamente compreendidos.

Aproveitemos o espetáculo que é a Copa para apreciar o verdadeiro futebol e aprender alguma coisa com ele.

Marco Aurélio Nogueira: Aquilo que une e divide

Aumentou a percepção de que a dispersão pesa como ameaça real sobre todos os candidatos

Iniciativa coordenada por Fernando Henrique Cardoso, Aloysio Nunes (PSDB-SP), Cristovam Buarque (PPS-DF) e Marcus Pestana (PSDB-MG) começou a divulgar o manifesto Por um polo democrático e reformista, para defender a urgente “união política de todos os segmentos democráticos e reformistas” nas eleições. É uma notícia para ser comemorada.

Outros partidos podem seguir caminho parecido, certos de que há um “centro” a ser conquistado. Enquanto Rodrigo Maia e Henrique Meirelles procuram o “centrão” em busca de apoio, a esquerda mais próxima do PT oscila entre levar a candidatura de Lula até o fim ou reforçar uma frente em torno de Ciro Gomes.

Aumentou a percepção de que a dispersão pesa como ameaça real sobre todos os candidatos.

O centro é ladeado por uma esquerda (mais igualitarista) e por uma direita (mais vinculada à ordem que à liberdade), mas há mais de uma esquerda e mais de uma direita. O centro, portanto, mesmo que deseje ser um fator de equilíbrio e serenidade, tende a pender para um desses lados. Não existe em termos puros.

Para a resolução do enigma faltam ideias. Cabeças batem sem que surja uma saída viável, que consiga agregar mais do que desunir. Por isso o manifesto pela criação de um “polo democrático e reformista” pode cumprir um relevante papel. Ele se apoia numa necessidade real e num conjunto de proposições que sugerem um desenho de país.

O momento é excelente para que se tente dar destaque ao que une e divide os cidadãos que se põem no território da democracia política, hoje ocupado por diferentes tipos de liberais, conservadores, socialistas e comunistas.

Nenhuma posição democrática séria pode descartar, por exemplo, um relacionamento ativo com o campo liberal, celeiro de valores importantes para o mundo moderno. O liberalismo político – avesso ao neoliberalismo – tornou-se praia comum da democracia, sobretudo no que tem de remissão aos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Mesmo que na política prática as diferenças pesem bastante, o diálogo em termos de pensamento tem bases efetivas de convergência.

Há consensos, também, quanto à importância do reformismo democrático. São conhecidas as dificuldades para que emerja uma candidatura que seja ao mesmo tempo competitiva, democrática e reformadora. Seriam muitos os riscos da adesão popular a candidaturas autoritárias do tipo Bolsonaro. Mas há os que entendem que uma postulação de “centro” precisa conter uma clara inflexão social (uma “inclinação à esquerda”), como a que transparece no manifesto, e há os que pensam que o centro democrático é um valor em si, construído no âmbito do sistema político e sustentável pelo livre mercado.

A corrupção não é inerente ao “patronato político” e a luta contra ela não é o que levará à “refundação” da política. É preciso descobrir a melhor maneira de combatê-la como questão democrática e de justiça social, sem descuidar dos demais problemas nacionais e sem cair no romantismo. Varrer a corrupção para baixo do tapete, ou naturalizá-la, é tão deletério quanto colocá-la num pedestal de salvação da pátria. Mas há os que pensam que se deve dar tratamento pontual à corrupção e outros que acreditam que ela seja um problema a ser subordinado ao jogo político e por ele resolvido, quando possível. Há, ainda, quem veja a corrupção como a maior desgraça nacional e quem entenda que a desigualdade é o verdadeiro complicador.

Hoje a luta contra a corrupção sensibiliza a sociedade e a sociedade civil, mas não recebe tratamento adequado na sociedade política. Os democratas precisam trabalhar para que esse quadro se altere. A “política dos cidadãos” não é antagônica da “política dos políticos”, mas um vetor decisivo para fazer que ela se complete. E vice-versa.

Há também a questão do Judiciário. Ele tem sua própria crise, mas usufrui uma posição favorável para defender a Constituição, a democracia e a lisura eleitoral. A “judicialização” é mais o resultado de uma perda de potência do sistema político do que uma deliberada usurpação voltada contra a política.

Isso tem a ver com a Lava Jato. A divergência, aqui, pode aparecer na interpretação da Constituição ou no que se refere ao papel da Polícia Federal, do Ministério Público e de Sergio Moro. Há quem veja nos fatos recentes as digitais de uma corporação interessada em enquadrar a política – os “tenentes togados” – e há quem os veja como uma oportunidade para oxigenar a atividade política no País. A divergência precisa ser processada para que se produza um entendimento comum, refratário à adesão “salvacionista” e ao rebaixamento da luta contra a corrupção.

Uma agenda nacional está composta por temas e problemas ainda mais complexos, como são os que dizem respeito ao desenvolvimento econômico, à recuperação do emprego e à legalização das novas formas de trabalho, à promoção da saúde e da educação. O quadro de carências e bloqueios é assustador.

Um bom princípio para equacionar tudo isso é fixar a democracia e a Constituição como parâmetros não negociáveis, cláusulas pétreas da transição que terá de ser viabilizada. O momento pede generosidade e desprendimento. Se a esquerda precisa pensar menos em seus próprios botões, os democratas de centro, mais liberais ou mais conservadores, precisam ir aonde o povo está. Se a serenidade deve presidir a busca de articulação, a ousadia é indispensável para que se vislumbrem os desafios do País e as soluções necessárias. Passou da hora de as “elites” saírem do marasmo em que se encontram.

O ciclo que se abrirá com as eleições de 2018, seja qual for o vencedor, não trará consigo a imediata reorganização política do País nem entronizará uma forma categórica de reformismo. Os desafios permanecerão em aberto. No mínimo por isso, o manifesto Por um polo democrático e reformista serve para que nos lembremos do fundamental e nos esforcemos para superar divergências tópicas.

Marco Aurélio Nogueira: Desistência de Joaquim não diminui divisão dos democratas

A saída de cena de Joaquim Barbosa, que desistiu da candidatura presidencial, serviu como um novo alerta para os democratas e um suspiro de esperança para os demais candidatos. O ex-presidente do STF saiu atirando, sem ocultar seus titubeios e sua tendência a demonizar os políticos: “Os políticos criaram um sistema político aferrolhado de maneira a beneficiar a eles mesmos. O sistema não tem válvula de escape. O cidadão brasileiro vai ser constantemente refém desse sistema. Você não tem como mudá-lo. Esse sistema contém mecanismos de bloqueio que servem para cercear as escolhas do cidadão”. Para ele, a eleição de 2018 não mudará o país.

Passou da hora de cair a ficha: não se trata do centro, da esquerda ou da direita. Tais posições subsistem e é bom que o façam. Deve ser respeitadas. Não podem ser apagadas por decreto ou mágica, pois fazem parte da dinâmica política de qualquer país. Precisam porém ser “dessencializadas”, saírem da casca ideológica e voarem para a condição pragmática, propositiva, descritiva: há um centro efetivo, ladeado por uma esquerda (mais generosa e igualitarista) e por uma direita (mais vinculada à ordem que à liberdade), mas há também mais de uma esquerda e mais de uma direita. O centro, portanto, mesmo que se proponha a ser um fator de equilíbrio e serenidade, pode pender para um desses lados. Não existe em termos puros.

A atual sociedade brasileira se contorce em espasmos provocados por uma desigualdade absurda, por falhas gravíssimas em termos de políticas públicas básicas (educação e saúde), por uma violência que parece brotar da terra como erva daninha. Está num estado emergencial, diante do qual a única força de propulsão virá de algum tipo de unidade política progressista. Não há como um centro governar o país se fizer concessões à direita fundamentalista ou a uma esquerda que veja a “luta de classes” como principal recurso de pensamento e ação.

Bolsonaro e Boulos têm suas razões, seus admiradores e seguidores. São diferentes entre si, evidentemente. Um quer fazer com que prevaleça no país a “autoridade” em estado puro; o outro quer que seja ouvida a “voz do proletariado e do precariado”. Não há porque devam silenciar. São o que são, e cada um a seu modo fazem com que as coisas fiquem mais claras. Mas há que se pensar nas consequências para o futuro se um ou outro conseguir – não chegar à Presidência, meta remota ou remotíssima – prevalecer no debate político, a ponto de impedir que se discuta o fundamental. Ou seja, um programa realista e generoso para reconstruir o país.

Bolsonaro é um perigo, até porque tem ressonância expressiva em parcelas da população desejosas de “ordem”, fechadas em si mesmas, ressentidas e presas à ilusão de que é preciso defender os “bons costumes”. Há muita gente que pensa assim, mas não é razoável acreditar que esse contingente forme uma maioria categórica. Bolsonaro parece destinado a evaporar ou a ficar no teto que já atingiu.

Boulos, por sua vez, está no hexágono para marcar posição e tentar fazer com que a temática da “igualdade” entre na pauta, devidamente turbinada por uma substancialização que ele, candidato, tempera com uma visão da política como conflito, pressa e contradição, sem margem para negociação ou processamento democrático.

Um e outro simbolizam os extremos que podem dificultar o alcance de uma pauta capaz de impulsionar o país para frente. Mas Boulos não é Bolsonaro e é preciso deixar bem clara a distinção. Bolsonaro é um extremista de direita, convicto e fundamentalista, ao passo que Boulos posiciona-se mais em termos “geográficos”, espaciais, dedicado que está a propor o protagonismo de uma dada esquerda.

Há outros à direita e à esquerda.

À direita, a competitividade não ameaça Bolsonaro: os que com ele concorrem são inexpressivos.

À esquerda, porém, a fragmentação bate ponto. Manuela D’Avila (PCdoB) pode se sair melhor que Boulos no desempenho e na proposição temática: tem mais tradição, um partido mais bem estruturado, maior flexibilidade e a bastante disposição de luta igualitarista. Se ela e Boulos vierem a se unir, e ela conseguir pilotar a união, o debate poderá ganhar um componente (a visão política da igualdade) que até agora tem permanecido ausente. E há o PSB, o PDT e a Rede, imersos em seus planos e indefinições.

Parte disso poderá se articular ou ao menos se aproximar. Não é impossível, mas também não é fácil. Por um lado, há os arranjos e coligações estaduais, que embaralham o quadro. Por outro, há o fator Lula e o PT. Dada a força do partido, seus movimentos tenderão a condicionar os passos da esquerda. Inclusive de Ciro e Marina , que são esquerda de outro tipo, também aqui cada um a seu modo. Mas o PT tem algo de “tóxico”, ficou pesado demais para ser carregado.

Até agora, o PT continua atrelado a seu prisioneiro, sem demonstrar aptidão para voltar ao jogo da grande política, nem mesmo para disputar o poder pelo poder. Está sendo atropelado pelos fatos, que não lhe têm sido especialmente favoráveis. A hipótese menos pior, para ele, é que Lula, lá por agosto ou setembro, consiga concorrer sub judice. Enquanto isso, o partido parece se conformar com um acampamento em Curitiba, perdendo dias preciosos, adiando conversas decisivas, dividindo-se mais um pouco entre “fundamentalistas” e realistas, entre “pessoas de partido” e “militantes da política”, marcando passo na construção da tão falada “frente de esquerda” ou em negociações com candidaturas que, nos últimos tempos, fizeram parte do entorno do partido. Tratar mal Ciro Gomes, por exemplo, ou estigmatizar Marina Silva, mostra o estrago que pode ser causado pela ausência de uma estratégia política consistente por parte do PT. Um pouco de modéstia faria bem. Assim como mais visão estratégica.

O fato é que, além da falta de ideias e consenso, o horizonte também está embaçado pela dispersão e pela ausência de comunicação. Cabeças batem entre si sem que surja uma saída viável, que consiga agregar mais que desunir.

Volto então ao ponto de partida.

A agenda ausente

É um bom momento para que se tente limpar o terreno e dar destaque ao que une e divide os cidadãos que se põem, de um ou outro modo, no vasto território da democracia política, hoje ocupado por diferentes tipos de liberais, conservadores, socialistas e comunistas. Esse emaranhado de atores dificilmente caminhará de mãos dadas, mas pode dar curso a um movimento destinado a minimizar riscos e perdas, ou seja, a pavimentar um caminho de recuperação da governança democrática e de reforma institucional.

Quem, porém, sinalizará a estrada para que isso aconteça?

Eleições são momentos delicados para operações de aglutinação. Ajudam e podem atrapalhar. A competição exacerbada entre partidos e candidatos conspira contra a racionalidade, mas ao mesmo tempo possibilita que venham à luz do dia os pontos centrais da agenda nacional. Tais pontos precisam ser depurados e organizados, com a expectativa de serem integrados a uma ação governamental concreta, a ser consagrada pelas urnas.

Quanto deve, nesse sentido, existir de “idealismo” e de “realismo”? Ou seja, as posições precisam demarcar o que julgam ser necessário e o que julgam ser possível, o que é parte de uma fantasia utópica e o que é projeto. Precisam mostrar o que pode dar certo, passo a passo, didaticamente, sem arroubos maximalistas e exageros retóricos.

No Brasil real que temos diante dos olhos, nenhum governo governará se se mantiver aprisionado a esquemas pré-concebidos à direita ou à esquerda, concentrados no Estado ou no mercado, de costas para as necessidades das maiorias ou referindo-se a elas de modo demagógico. Nenhum “centro democrático” terá sucesso se adotar um reformismo restrito, de tipo neoliberal ou liberista, que não incorpore a população, não trabalhe para reduzir as desigualdades sociais e não atualize o país à época histórica em que estamos.

É por isso que a direita típica, hoje verbalizada por Bolsonaro, tende a morrer na praia, sufocada por suas próprias diatribes e por seu regressismo egoísta, sua violência e seu autoritarismo. É por isso que a esquerda precisa pensar mais no país que em seus próprios botões. É por isso que os democratas de centro, mais liberais ou mais conservadores, precisam romper com seu reformismo restrito e ir onde o povo está. Todos com serenidade, mas sobretudo com ousadia para mostrar quais são os desafios do país, as soluções necessárias, os passos indispensáveis. Candidatos que não entendam que a democracia é o maior ativo do país contribuirão pouco.

É nesse território delicado, complexo e decisivo que repousam os limites e os desafios de Alckmin. Em tese beneficiado pela força ainda remanescente no PSDB, o tucano flerta à direita, buscando apoio ora em Temer, ora em Meireles, ora em Álvaro Dias. Estreita dramaticamente sua campanha e suas opções, disseminando desconfiança entre os democratas. Em vez de ganhar impulso e musculatura, perde força. Se vencer as eleições, será obrigado a governar com o mesmo “Centrão” de sempre.

Todas essas considerações precisam ser submetidas a um pente fino e prestar atenção a um quadro marcado pela instabilidade. O palco está recoberto por névoas e sombras. Até agora nenhum candidato despontou como imbatível ou com força para puxar a fila. Cada qual com seus problemas e idiossincrasias, lutam entre si aproveitando-se mais da fraqueza dos adversários que da força das próprias posições. Não têm um eixo com que chamar o eleitorado.

A saída de cena de Joaquim Barbosa, assim como a de Lula, pouco acrescenta, na medida mesma em que o fator transferência de votos é uma enorme incógnita. A desistência de Joaquim criará a sensação de que haverá mais espaço para os demais e a impugnação de Lula terá de ser em algum momento processada pelo PT.

Pela lógica, Barbosa permanecerá uma incógnita e Lula continuará mandando mensagens ao partido, sem conseguir alterar o rumo das coisas.

-------------------

Marco Aurélio Nogueira é professor titular de teoria política da Unesp

Marco Aurélio Nogueira: A política dos políticos e a dos cidadãos (diálogo com Paulo Fábio)

O cientista político Paulo Fábio Dantas Neto, professor da UFBa, além de meu amigo, é de longe um dos melhores analistas da conjuntura política brasileira. Os textos com que cumpre essa função são preciosos e vão sempre ao centro da problemática, num esforço dedicado a compreender os fios que movem o processo político, muitos dos quais não se mostram de imediato. Ele deseja, digamos assim, capturar o processo em pleno voo, para expô-lo como uma plataforma preparada para a ação política inteligente.

Paulo é, também, um desvelador das ilusões e aparências que bloqueiam o acesso à realidade, um democrata empenhado, que valoriza a política como caminho para a gestão e a transformação da vida. A “grande política” é o seu foco, mas ele também sabe, por um lado, que a “pequena política” existe como instância incontornável, a ser devidamente considerada, e por outro, que política é luta, divergência, conflito e busca de consensos mediante negociações permanentes e mediante o debate público, no qual palavras e “narrativas” são determinantes.

Em seu mais recente texto, publicado no site do movimento Roda Democrática, Paulo Fábio nos dá uma aula de como a postura firme, realista, e as ferramentas da teoria política são indispensáveis para a compreensão do que se passa hoje no Brasil.

É um texto tão provocativo e bem argumentado que me incentivou a propor a ele um diálogo.

Consensos e acúmulos

Quero começar problematizando sua hipótese inicial, segundo a qual há hoje uma diferenciação entre os democratas: uma ala mais “radical” bate-se em defesa de “consensos já constituídos” e vislumbra uma saída da crise via “mobilização da sociedade civil”, ao passo que outra ala, composta por democratas mais realistas, busca consensos “racionalmente possíveis” mas que “exigem altos riscos políticos para serem concretizados”. Enquanto a primeira ala seria mais “idealista” e “empolgada” (as expressões são minhas), a segunda é mais “ponderada” e “paciente”. A primeira não entende a política como acúmulos progressivos e pensa o combate à crise como uma sucessão de “rupturas”, enquanto a segunda compreende que a saída é mais penosa e valoriza “alianças e a competição eleitoral entre atores da política institucional, sempre visíveis e expostos em instituições representativas”.

Para ele, os consensos do primeiro tipo são justificados pela filosofia e pela ciência da política. Já a concretização dos segundos requer o “exercício da política in natura, de fluxo contínuo”.

Paulo Fábio deixa de lado a questão de saber se os “consensos constituídos” não poderiam ser os mais adequados ou se não poderiam funcionar para dar base de sustentação aos “consensos racionalmente possíveis”. Ele parece acreditar que os primeiros seriam equivocados por definição, ao passo que os segundos seriam corretos simplesmente por nascerem de cogitações racionais feitas em nome da “grande política”. Não há qualquer indicação dos caminhos pelos quais os “consensos racionalmente possíveis” poderiam ser alcançados, quem seriam seus agentes e promotores.

Este é, a meu ver, o ponto falho de sua argumentação.

Não consigo compreender a contraposição sugerida por Paulo Fábio como sendo expressão de duas formas antagônicas de pensar a saída da crise. Ao contrário, vejo-as como complementares. Não há conflito entre elas e é perfeitamente possível ativar consensos “já constituídos” na sociedade civil como base para que se construam consensos “racionalmente possíveis” na sociedade política. O inverso talvez seja mais difícil, mas não descartaria liminarmente a sua possibilidade.

Do que se trata, aqui, é de encontrar um equilíbrio entre a política in natura e a política normativa, coisa que integra o próprio programa de trabalho dos democratas, ou ao menos dos democratas mais consistentes, “radicais” ou não. Trata-se, para falar de outro modo, de enfrentar o desafio de articular sociedade civil e sociedade política, articulação que alimenta e faz viver o Estado democrático. O problema político por excelência, hoje, no Brasil, é encontrar uma instância que possa funcionar como motor de uma reorganização da sociedade e do Estado, caso em que, a rigor, não seria adequado trabalhar com disjunções entre sociedade civil e sociedade política.

Política e sistema político

Hoje, no Brasil, aquilo que Paulo Fábio chama de “política in natura” choca-se com um sistema pouco potente, que não consegue enfrentar nem sequer sua própria crise e muito menos construir saídas que tragam consigo um programa reformador para o conjunto da sociedade. Os partidos estão em frangalhos, a elite política perdeu qualidade e o “corporativismo” de seus integrantes corroeu o Congresso. A “grande política” ficou, assim, comprimida, sem um adequado ambiente institucional para fluir. A “pequena política” tomou conta do palco, girando fora de qualquer controle e entregando-se por inteiro à defesa de seus próprios interesses.

Nessa situação, é difícil sustentar que a política possa se autocontrolar, fluir e produzir resultados sem um mínimo de pressão social organizada, ainda que não faça sentida vê-la como completamente impotente.

A opção que se tem é dupla: por um lado, ativar o que há de vida saudável na política instituída, mobilizando suas energias e seus interesses; por outro lado, ativar as forças democráticas da sociedade civil para que forneçam à política instituída parte da energia com que se poderá conseguir alguma superação. E, mais importante, fazer isso tendo como farol a Constituição e a democracia política.

Paulo Fábio sabe disso, como mostra sua longa trajetória de militância política e reflexão intelectual. Quero crer, portanto, que sua construção inicial serve a ele sobretudo como elemento de provocação ao bom debate, não como uma carta de navegação. Ele, no fundo, quer alertar contra os perigos de uma espécie de “maximalismo” despolitizado, que troca um “prudente pessimismo atento ao potencial explosivo da conjuntura” por um “otimismo prospectivo” voltado para a sociedade civil como “terreno promissor para uma ação reformadora contra o “patronato” político em geral”. Os “otimistas” estariam desatentos tanto aos “riscos institucionais que toda faxina política comporta” quanto a um “eleitorado que subjaz à aclamação do discurso moralizador”.

Suas “cautelas céticas” fazem com que ele questione tudo o que “atiça pretensões fundantes”, atalhos que “podem nos atrasar, aos nos afastar do mundo real, de sólidas rotas e caras tradições”. O exemplo por ele mobilizado é o do “súbito sucesso que faz a retórica demiúrgica do ministro Luiz Barroso”.