Fernando Gabeira: O vírus da guerra cultural

Se debatemos medidas sanitárias, alguém logo dirá: por que não combater o Bolsonaro?

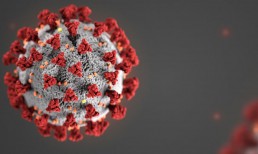

De certa forma, uma epidemia como esta do coronavírus já estava prevista por estudiosos. O que não estava ainda no nosso radar era o impacto da ignorância humana em aceitá-la para realizar o combate frontal contra ela.

À pequena capa gordurosa do vírus foram acrescidos os fluidos da ideologia, tornando-o ainda mais perigoso e letal. Agora que aconteceu, constatamos que essa reação não era de todo imprevisível. Um movimento moderno de descrédito da ciência, do conhecimento, da imprensa facilmente desaguaria nesta oposição a uma ululante realidade sanitária.

A eleição de Donald Trump e a de Jair Bolsonaro são um marco destes tempos modernos. Ambos viram o surgimento do coronavírus como ameaça a seus governos e passaram aos seguidores a impressão de que todo o debate sobre o tema era manobra de oposição. A emergência do corona transformou-se, então, para eles numa guerra cultural contra os inimigos de sempre.

Ao transfigurar uma realidade sanitária num confronto político, usaram com naturalidade sua arma comum, fake news, para vencer a batalha. Nos Estados Unidos, por exemplo, a extrema direita travou uma luta direta contra a principal autoridade sanitária, Anthony S. Fauci, cobrindo-o de ofensas gratuitas.

Preocupado com sua reeleição, Trump tentou corrigir o rumo. Bolsonaro resistiu mais, de forma desagregadora. Seguidores usaram a mesma tática de fake news para desacreditar as mortes e classificar os mensageiros da realidade como uma torcida pelo vírus.

Os mais intelectualizados entre eles chegaram a afirmar que nos EUA morre mais gente engasgada por ano do que os primeiros milhares de mortos pelo coronavírus. Não se detiveram a analisar por que os norte-americanos não constroem, às pressas, hospitais de campanha para socorrer engasgados, muito menos por que não reduzem o ritmo da economia para evitar o contágio entre engasgados.

Bolsonaro liderou uma espécie de uma farsesca revolta da vacina. Em 1904 a população, que vivia em terríveis condições sanitárias, rebelou-se contra um governo que queria modernizar e higienizar a cidade e um cientista, Osvaldo Cruz, que queria vaciná-la. Agora um presidente se rebelou contra a orientação científica e grã-finos em carros importados desfilam pelas ruas afirmando que o povo precisa voltar a trabalhar.

Esse espetáculo patético drenou um pouco da nossa energia no combate ao coronavírus. Se nos detivermos no urgente debate das medidas sanitárias, há sempre alguém para dizer: por que não combater o Bolsonaro?

Sou dos que pensam que o combate ao vírus é uma prioridade planetária e que os adversários desse combate serão triturados pela História.

No mundo real, precisamos aprender com os países que já passaram por uma fase intensa da epidemia. Em todo lugar ficou evidente a necessidade de equipamentos de proteção individual para médicos e profissionais de saúde. É um ponto decisivo. Cerca de 20% dos nossos médicos estão numa faixa de idade que os põe no grupo de risco. Podem ser úteis na telemedicina, mas não vão ser escalados na linha de frente.

Os vídeos que mostram os profissionais da Coreia do Sul se vestindo para o trabalho revelam como o equipamento é necessariamente redundante para proteger contra o vírus. Os Estados Unidos já começam a ter problemas nesse campo. Eles vão surgir no Brasil, uma vez que o equipamento é disputado no mundo inteiro.

Uma das saídas é canalizar parte da solidariedade social para fortalecer os profissionais de saúde. Se não for possível complementar a deficiência de equipamentos, ao menos garantir uma infraestrutura de repouso. Muitos temem voltar para a casa e pôr a família em risco.

Nos primeiros artigos sobre o tema enfatizei a importância dos 220 milhões de smartphones. O governo vai usar os telefones para monitorar a população. Isso aumenta nossas chances. Existe uma possibilidade, que começa a ser usada também nos EUA, por meio de uma empresa que vende termômetros conectados à internet. Conseguem medir a temperatura de 160 mil pessoas, mas o potencial é muito maior.

Discutimos no início da pandemia sobre o alcance desses métodos. Pensadores como Yuval Harari temem uma avanço na quebra da privacidade, com o controle entrando pela nossa pele. Mas pelo que vi do método que o Brasil usará, a participação será voluntária. Da mesma forma, o controle de temperatura pode ser voluntário.

No fundo, o combate ao coronavírus, além da solidariedade humana, depende basicamente de conhecimento. Todo esse esforço de consultar o povo é indispensável. Seria mais facilmente vitorioso se complementado por testes em massa. Testes para detectar o vírus, testes para detectar anticorpos e potencial imunidade, testes para avaliar o potencial de evolução da doença em cada organismo.

Temos falado muito de ignorância, sobretudo a partir da atuação de Jair Bolsonaro. A frase de Barack Obama é repetida muitas vezes: a ignorância na política ou na vida não é uma virtude. Mais do que nunca, vencer não apenas a ignorância humana, mas também a ignorância específica sobre esse novo coronavírus, é a luta principal desse combate planetário.

Vinicius Torres Freire: Governo federal está lento diz Meirelles

Ideias vão na linha correta, mas falta levá-las à prática, diz ex-ministro e secretário paulista

Nos últimos dias, o governo de São Paulo tem ouvido clientes de bancos reclamarem de juros em alta e da redução da oferta de crédito —da dificuldade crescente de conseguir empréstimos a taxas e prazos suportáveis, enfim.

O governador do estado, João Doria, e seu secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, conversaram com os bancos a respeito, segundo o próprio Meirelles, ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central e ex-banqueiro.

O que os bancos disseram? Meirelles não se estende sobre o assunto. Em resumo, disseram um “não é bem assim”.

“Levamos a preocupação, as queixas sobre cortes de linha de crédito etc. Não temos os dados, claro. O Banco Central tem, em tempo real, pode saber o spread, a oferta de crédito. Mas deve haver uma contração de crédito com uma crise deste tamanho”, diz Meirelles.

Na sexta-feira passada, o governo federal anunciou que pretende criar uma linha de crédito de R$ 40 bilhões para pequenas e médias empresas, dos quais R$ 34 bilhões sairiam do Tesouro, da conta do governo federal (que vai fazer dívida para emprestar esse dinheiro, por meio de bancos comerciais, que entrariam com os outros R$ 6 bilhões). A taxa de juros seria de 3,75% ao ano, com carência de 6 meses e prazo de pagamento de 36 meses.

Meirelles diz que “a direção geral [dos planos federais] me parece correta, para ajudar informais, mais pobres, empresas. Mas não adianta ter ideias, é preciso implementação. O governo está lento”.

O pacote de crédito é suficiente? “Não deve ser suficiente, mas isso se deve avaliar mais adiante. Reitero: o problema agora é antes de mais nada de implementação, de regulação imediata das medidas, de fazer o dinheiro chegar aos bancos, às empresas. É uma questão de dias, de dois dias, não se pode esperar uma semana, muito tempo. Com o programa em andamento, vamos descobrir o que mais tem de ser feito”.

O tamanho das necessidades de crédito barato, bancado pelo Tesouro, depende também da duração das restrições decorrentes da epidemia, diz o secretário paulista.

“Como saber se é suficiente sem saber quanto isso vai durar, por exemplo? O que está claro é que precisamos ajudar as empresas a atravessar a crise, manter os empregos, e criar condições para a retomada. Se houver muito desemprego e um número muito grande de empresas em recuperação judicial [sob risco iminente de quebrar], a economia vai se recuperar muito lentamente. A crise se estende”, diz.

O que mais é possível fazer?

Meirelles repete que, primeiro, é preciso normatizar e implementar as ideias novas que têm sido levantadas para aumentar a oferta de crédito (linhas com dinheiro do Tesouro, compras de dívida privada pelo Banco Central etc.). Isso desafogaria um pouco as empresas e “faria pressão” sobre os bancos.

Segundo, talvez seja o caso de acionar os bancos federais (Banco do Brasil, Caixa). “O Brasil tem grandes bancos públicos. Outras economias importantes não têm. O governo pode recorrer a eles para aumentar a pressão competitiva, ofertando [mais] crédito. Como foi feito em 2008 [Meirelles era então presidente do BC, cargo que ocupou durante o governo Lula, de 2003-2010]”.

Mas os bancos públicos não vão correr os mesmos riscos que os bancos privados tentariam evitar, a grande inadimplência? Meirelles diz que há risco, mas que foram contornados na crise de 2008-2009 no Brasil, no que diz respeito à inadimplência.

Fernando Gabeira: Memórias do grupo de risco

Bolsonaro tornou-se uma espécie de Jim Jones, o pastor que levou seus seguidores ao suicídio coletivo

Nos últimos tempos, as coisas andam tão rápidas que todo dia escrevo um pouco. No final de semana, o epicentro da pandemia já havia se deslocado para os Estados Unidos, e Boris Johnson, primeiro-ministro inglês, foi contaminado pelo coronavírus.

Temo pelo Brasil. O vírus avança como em outros lugares. Somos mais vulneráveis pelas grandes concentrações urbanas, péssimas condições sanitárias. Os Estados Unidos eram o primeiro na lista de segurança sanitária no mundo: ricos e bem equipados.

Ao longo do caminho, não devemos nos concentrar apenas numa variável, o número de casos. Há outra muito importante: o índice de mortalidade.

Além de desvantagens historicamente acumuladas, temos outras de peso. O presidente da República, que deveria articular o esforço nacional, não acredita na importância da pandemia.

Bolsonaro se acha incólume porque um dia foi atleta. E estendeu essa blindagem aos brasileiros que, segundo ele, mergulham no esgoto e nada sofrem. No momento em que a Ciência tem um grande papel, Bolsonaro está cercado de terraplanistas, tornou-se uma espécie de Jim Jones, o pastor que levou seus seguidores ao suicídio coletivo.

A segunda desvantagem está no ministro da Economia, Paulo Guedes. Toda a sua história é a de luta para reduzir o papel econômico do Estado. Trabalhou no Chile de Pinochet e escreveu inúmeros artigos sobre o tema.

O dramático momento, de repente, exige uma intensa intervenção do Estado na economia. Guedes não se preparou para isso. É como se estivéssemos numa partida de futebol e resolvêssemos trocar o centroavante por um jogador de tênis.

Vera Magalhães sugeriu que escrevesse algo sobre o ano de 2020, um ano cancelado pela pandemia.

No mesmo dia, tinha conversado aqui em casa sobre uma viagem a Nova York. Quando minha mulher vai até NY, costumo vender minha câmera velha e comprar uma nova na Adorama. Rimos para não chorar: não haverá viagem, muito menos câmera, e Deus permita que haja Nova York no fim dessa estrada. O Flamengo seria campeão de tudo em 2020, mas não haverá campeões nesse tempo sinistro.

Mas vou voltar ao tema sugerido por Vera assim que a pandemia der uma trégua. No momento, tento refletir um pouco sobre ser velho em tempos de coronavírus. Aqui a dimensão transcende ao ano de 2020: o que será do resto de nossas vidas?

Toneladas de papel impresso falam da velhice. Mas a nossa é singular: acontece durante a pandemia, somos classificados como grupo de risco.

Leio notícias de que o velhinhos de comunidades serão levados para hotéis ou navios, que a polícia em São Paulo está detendo os rebeldes que saem às ruas. Tudo para o bem deles.

Passada a crise mais aguda, como será a vida dos velhos antes da chegada da vacina? Minhas leituras não estão concentradas na “Peste”, de Camus, ou no “Um diário do Ano da Peste”, de Daniel Defoe.

Nos momentos mais suaves da quarentena, volto-me para livros do tipo “Memórias de Adriano” e detenho-me em frases como esta: “Esta manhã, pela primeira vez ocorreu-me a ideia de que meu corpo, este fiel companheiro, esse amigo mais seguro e mais conhecido que a própria alma, não é senão um monstro derradeiro que acabará por devorar seu próprio dono.”

Isso é verdade para tempos normais. Como se aplica a tempos de coronavírus? Será que nossos corpos envelhecidos serão vistos como um perigo social?

Envelheci depois de muitas lutas contra preconceitos. Só me faltava essa. Quando passar a primeira onda, voltarei a sair por aí, explorando e transfigurando o mundo em imagens.

De novo, Adriano: “A impossibilidade de continuar a exprimir-se, modificar-se pela ação é talvez a única diferença entre os mortos e os vivos.”

Um corpo envelhecido não representa perigo especial. Ele contrai e transmite o coronavírus como uma criança ou um jovem.

A grande responsabilidade é evitar adoecer em tempos de grande crise para não ocupar o lugar de um mais jovem nos escassos respiradores.

Infelizmente, temos mais fuzis do que respiradores. Um padre italiano compreendeu isto e cedeu seu lugar para um jovem que tinha chances de uma vida longa e saudável.

Viver é muito perigoso e, de uma certa forma, a própria humanidade é um grupo de risco.

Fernando Gabeira: Um vírus na era digital

Pensei num aplicativo que contivesse algumas variáveis, tais como febre, tosse, dificuldade respiratória

Depois de seis anos viajando, às vezes mais de mil quilômetros por semana, minha única aventura agora foi dar uma volta de bike pela Lagoa.

Ainda há poucas pessoas caminhando ou correndo. Um corredor usando máscara azul gritou para mim: “Cadê a máscara?” Tive vontade de voltar e mostrar para ele meu pequeno frasco de álcool gel. Mas evitei aproximações. Da Lagoa iria para o isolamento total.

No dia seguinte, vi a entrevista de vários membros do governo usando máscara. Lembrei-me do corredor da Lagoa. Ele a usava com naturalidade, parecia uma extensão natural do seu rosto.

Mas o governo, por seu lado, ao invés me dar a certeza de que estava brigando com o coronavírus, parecia estar brigando com a máscara. No centro da mesa, o grande timoneiro, irritado com o incômodo, acabou deixando a máscara pendurada na orelha, como um brinco. Quando falou que ainda não havia vacina, temi que acrescentasse um felizmente, porque terraplanistas acham vacina e rock and roll coisas do demônio.

Não vou me deter nos Bolsonaros. É perda de tempo. O Brasil não vai derrotar o vírus com panelaços. A família adora comprar briga para encobrir sua profunda incapacidade. Quando não a encontra aqui, não hesita em buscá-la na China.

Quando um ministro de máscara e tipoia anunciou que o governo iria ajudar o Nordeste, percebi que havia uma grande lacuna na mesa. Onde estava o homem encarregado da Ciência e Tecnologia? Na Lua?

Todas as esperanças de cura estão na Ciência. Mas a possibilidade de atenuar o impacto destrutivo do coronavírus está também na tecnologia. O Brasil tem 230 milhões de smartphones. Ao falar sobre isso na TV, fui contatado por uma empresa que trabalha no Porto Digital de Recife. Ela se chama Wololo e criou uma plataforma de rede verticalizada na qual algumas fontes passam informações úteis e necessárias e fazem de cada usuário um propagador. Isto deveria ser examinado pelo Ministério da Saúde, que vê aumentar em milhões as suas consultas.

Mas a ideia que mencionei na TV era outra. Pensei num aplicativo que contivesse algumas variáveis tais como a existência de febre, tosse, dificuldade respiratória, idade, doença crônica, através do qual fosse possível monitorar milhares de pessoas.

Na Coreia do Sul, quando se localiza um caso, através do GPS é possível monitorar também pessoas que estejam num raio de cem metros.

Soube que há discussões no Porto Digital sobre a produção de respiradores em 3D. Mas são propostas ainda muito ousadas. E sei também que os Estados Unidos estão deslocando todo o seu aparato de controle de terrorismo para buscar saídas tecnológicas de controle da pandemia.

Não tenho dúvida de que muitos problemas de privacidade vão surgir desse esforço. É preciso tratá-los com cuidado para não ameaçar as liberdades individuais.

As possibilidades de aumentar o controle da epidemia através dos smartphones são muito grandes. Imagine se for necessário determinar quarentena para pessoas que chegam do exterior. Como garantir que isso é realmente cumprido? O smartphone pode ser uma espécie de tornozeleira eletrônica do bem.

Sei que estou divagando meio solitariamente na minha reclusão voluntária. No entanto, os dois ministros que considero sensatos, Mandetta e o general Braga Netto, e tocam a crise poderiam estimular a sociedade a criar possibilidades de ajuda através de aplicativos e criar um núcleo no governo para receber propostas e fazer uma triagem.

Da mesma forma, Braga Netto poderia orientar o Itamaraty, perdido em batalhas ideológicas, a dar um informe sobre o que está sendo feito na Coreia do Sul, em Israel e nos Estados Unidos.

Ao lado do vetor científico, é preciso criar uma iniciativa tecnológica que não se esgota na telemedicina, que, por sinal, já deveria estar regulamentado há muito tempo.

Quando a Aids chegou ao Brasil, a ciência teve um papel decisivo e rumamos rapidamente para o coquetel antiviral e sua distribuição gratuita.

De novo, estamos diante de um grande desafio, mas, da Aids para cá, houve um grande salto tecnológico. Quando surgiu o primeiro paciente de Aids no Brasil, procurei o governo para dar o alarme. Fui tratado como um romântico sonhador. Não importa muito se o gato é maluco ou careta: o importante é que ele pegue o rato.

Fernando Gabeira: A visita da realidade

Quando não for possível UTI, pelo menos aparelho respiratório. As pessoas não podem morrer como um peixe fora da água

Durante três semanas critiquei essa ideia de manifestação no domingo. Tanto o governo como a oposição pareciam para fora do mundo. Era contraditória a posição de Bolsonaro. Num dia, afirmava que o Brasil deveria seguir os especialistas no enfrentamento ao coronavírus; no outro, convocava manifestação de massas em todo o país. Ontem, ignorou o risco e cumprimentou manifestantes.

Houve quem protestasse: afinal, o povo tem direito de se manifestar nas ruas. Não era isto que estava em jogo, mas a saúde dos bolsonaristas e também dos opositores, uma vez que o vírus não tem ideologia.

Não faz sentido para mim usar este tipo de argumento “bem que avisei”. O Brasil tem um delay na absorção de algumas realidades evidentes no resto do mundo. Sabendo disso, é preciso sempre falar com calma, pois não vai ser o seu argumento que mudará as coisas. É algo que se resolve no curso dos fatos reais.

Não há que olhar para trás, criticar de novo. Bolsonaro nos EUA, depois de um jantar com Trump, disse que o coronavírus estava sendo ampliado pela mídia. Exatamente o que Trump costumava dizer.

Será preciso esquecê-los, se isso for possível, para pensar na estratégia real de combate ao vírus. Pelo que li sobre a Itália e a China, é evidente que precisamos preparar leitos e UTIs. Quando não for possível uma unidade intensiva, pelo menos aparelho respiratório. As pessoas não podem morrer como peixe fora da água.

Teremos de reduzir drasticamente nossos contatos físicos. Isso não é fácil. Uma campanha na Suécia, na década dos 80, me chamou a atenção: toquem uns nos outros, isso faz bem.

Os suecos tinham quase nenhum contato físico com estranhos. Ao contrário de nós, latinos. Essa diferença cultural às vezes constrangia, pois um simples toque, o braço envolvendo o ombro, tudo isso era sentido como invasão da privacidade.

Hoje, o que era nossa qualidade, desde que exercida com discrição, o contato físico passa a ser um problema para nós. Quase meio século depois, estou diante de uma campanha importante, exatamente oposta da sueca: não se toquem.

A loja de departamentos que fez a inscrição nas sacolas acrescentava uma conclusão: isso é importante para a saúde. Concordo com o autor da frase. É importante o toque físico para a saúde mental. Assim como é dispensável a figura pegajosa que não conhece limites.

Pelos lugares em que ando as pessoas ainda estão se cumprimentando normalmente, sobretudo no interior. Talvez por ter surgido na China superpovoada e crescido em grandes cidades, muitos pensam que é uma doença dos grandes centros.

Cedo ou tarde, entretanto, todos estarão cumprindo as orientações da OMS. Será difícil também se houver maior incidência em alguns lugares. O ministro da Saúde prevê isto para o Rio. Muitas cidades, às vezes uma província, ou mesmo um país inteiro, como a Itália, tiveram que ser isolados.

Seremos forçados e nos adaptar a uma nova e dura realidade. Alguns pensadores acham que o mundo mudará depois do coronavírus.

No momento, acho apenas que isto é o desejo deles, não vejo ainda as evidências de mudanças permanentes. Se aqui no Brasil começarmos a lavar as mãos com mais frequência, já se terá dado um passo importante em nossa vida.

Outras decisões pessoais importantes podem surgir daí. Se o corona atinge basicamente o pulmão, por que enfraquecê-lo com qualquer tipo de cigarro?

Se podemos percorrer um trecho determinado por terra, com pouca gente, por que fazê-lo de avião? É mais rápido e confortável, no entanto, mais perigoso porque no avião possivelmente circulem mais bactérias e vírus.

Nem todas as mudanças podem ser duradouras. Sobretudo as que são determinadas de cima para baixo. Os chineses estão proibidos de comercializar animais selvagens nos mercados. Mas será que essa lei vai pegar?

O Brasil enfrenta essa batalha num momento muito difícil. Polarização política, agressividade, falta de lideranças nacionais que se interessem pelo tema coronavírus, indiferentes ao que acontece no mundo.

Não escolhemos o momento, nem escolhemos o vírus. Quando surgiu a Aids, observei as mesmas dificuldades. E, no entanto, era uma batalha muito mais perigosa e letal, que acabou sendo vencida pelo Brasil.

Fernando Gabeira: Uma banana para o PIB

O que o governo busca com suas palhaçadas é tapar a visão do futuro. Ninguém sonha com as roubalheiras pretéritas

Na semana em que foi divulgado o PIB do primeiro ano de governo Bolsonaro as reações foram estranhas. Bolsonaro não quis responder sobre o tema. Passou a tarefa para um humorista oficial, que distribuía bananas para os repórteres.

Brasília se parece cada vez mais com cenários de realismo mágico, como a cidade de Macondo na obra de Gabriel García Márquez.

Se ouvi bem, Bolsonaro e o humorista perguntavam o que é PIB. Na verdade, houve e sempre haverá um debate sobre a precisão do PIB como instrumento de medida do crescimento do país.

Mas a forma de peguntar, com a banana na mão, indica que tanto Bolsonaro como o humorista chapa-branca não têm a mínima ideia do assunto.

Perguntem ao Posto Ipiranga. Paulo Guedes, que responde pela fantasia do Posto Ipiranga do governo, afirmou que o crescimento do PIB não era preocupante: o Brasil estava no rumo certo e iria crescer mais em 2020.

Mas e o coronavírus, a China? — alguém perguntou. Guedes minimizou os efeitos da epidemia: os chineses não vão deixar de comer, logo continuarão comprando.

As coisas não são bem assim. Quando apertam, não se deixa de comer, apenas come-se com moderação. E os efeitos do coronavírus na economia transcendem a um impacto na venda de alimentos: significam uma desaceleração global. Compreendo que é preciso combater o pânico e não dramatizar o impacto econômico do vírus. Mas é necessário reconhecê-lo, trabalhar com as evidências.

Se um ministro não reconhece isto, algumas pessoas podem entrar em pânico. Não sei se esta frase tem algum sentido num país em que Bolsonaro se apresenta ao lado de um humorista vestido com a faixa presidencial, distribuindo bananas.

Nos trópicos, a própria ideia do pânico precisa ser reavaliada. São necessários muitos acontecimentos bizarros para as pessoas acharem que algo está diferente. Um deles são as manifestações de governo e oposição marcadas para o fim de semana. O vírus apenas começou a se propagar no Brasil, ao que tudo indica. Ainda assim, convocar grandes manifestações é algo que parece absurdo aos países europeus que precisamente tentam evitar grandes concentrações humanas.

Bolsonaro tem sua história ligada à banana. Cresceu no Vale do Ribeira, onde se produz muita banana. Fazia solitários discursos contra a importação e parecia se importar muito com a causa dos bananeiros nacionais.

Num determinado momento, ele esqueceu a banana real e adotou a simbólica, acenando-a para jornalistas. Agora, decidiu unir a banana real à simbólica e terceirizar a tarefa de debochar dos repórteres. O sonho de Bolsonaro é ser presidente numa república de bananas. Ele se comporta como se quisesse conduzir o Brasil nesta direção. Na verdade, uma república de bananas não é só pitoresca, mas essencialmente autoritária.

Muitos apoiadores dizem: Bolsonaro faz tudo isso, mas não se rouba como antigamente. Dificilmente se roubará como antes, depois da Lava-Jato. Isto não é mérito dele.

Outros dizem: apesar de tudo, o país está crescendo. Mas esta semana vimos que, a julgar pelo PIB, que não é um modelo de exatidão, o Brasil não cresce como propagam os defensores do governo.

Tudo o que resta, no momento, é nos assombrar com o passado. O passado é cheio de fantasmas, mas não há evidências de que queremos voltar a ele.

O que o governo está buscando com suas palhaçadas é tapar a visão do futuro. Ninguém sonha com as roubalheiras pretéritas, poucos acreditam em implantar um socialismo no Brasil.

As aspirações são apenas de um governo decente, que cumpra suas tarefas e tenha uma relação séria com a imprensa ao comunicar suas ideias ou pretensões. É ilusório o esforço de nos convencer de que as alternativas são a roubalheira do governo anterior ou a incompetência e o deboche do atual.

As circunstâncias da globalização e a própria decadência dos estados nacionais não nos permitem sonhar com um governo que realize tudo o que promete. Ele simplesmente não tem poder para isso. No entanto, a habilidade de usar os poucos recursos que existem para atenuar problemas, resolver outros menores — tudo isso está ao alcance de um governo nacional.

As bananas na porta do Palácio são apenas um ato de desespero de quem não está entendendo nada e supõe equacionar a realidade com piadas de mau gosto.

Fernando Gabeira: Olha o corona aí

Num campo político em que sobrevivem grupos antivacina, a orientação baseada na ciência é avanço

Passei o carnaval com um olho no crescimento do coronavírus na Itália. Não me tomem por um velho agourento. Especialistas indicavam que o vírus tinha uma grande possibilidade de expansão no planeta. E a Itália é mais próxima do Brasil que a China.

Busquei contato com brasileiros em Milão. Muitos queriam sair, mas os voos estavam lotados. Descobriram que viajar para o exterior hoje não só aumenta o risco de contágio, mas também o de ficar preso numa quarentena.

Li sobre as primeiras oito vítimas letais na Itália. A sensação é de que a maioria já estava doente: diabete, infarto, câncer.

Até o momento, as evidências são de um baixo índice de mortalidade. Isso indica que a propagação pode matar os mais vulneráveis, como a própria gripe o faz, mas as chances de sobrevivências são altas, mesmo sem existirem ainda um antiviral específico ou vacina contra o novo coronavírus.

Isso confirma as pesquisas com 36 mil pessoas atingidas na China: 80% dos casos foram brandos. Se, de um lado, o índice mortal é baixo, o de propagação pode ser alto.

Outro fator importante é a temperatura. O novo coronavírus surgiu em lugares frios, em pleno inverno. Há indícios de que o vírus sobrevive menos tempo no calor.

O governo brasileiro faz bem em pesquisar o efeito do coronavírus nos trópicos. No entanto, se ele for pouco resistente ao calor, isso não significa que estamos todos salvos. Indica apenas que teremos um fôlego, pois ele pode reaparecer no princípio do inverno, quando, aliás, aplicamos as vacinas contra gripe.

O governo tem tomado todas as medidas aconselhadas pela OMS. O problema é que uma crise desse gênero transcende à competência do setor de saúde.

Já existem tensões, por exemplo, entre o ritmo da economia e as medidas de segurança sanitária. No norte da Itália, alguns industriais acharam um exagero o fechamento temporário de algumas fábricas.

O próprio Donald Trump condenou a imprensa, afirmando que ela se limita a dar más notícias sobre o coronavírus. Alguns dos seus seguidores dizem que se trata apenas de uma gripe, e os exageros servem para enfraquecer Trump.

Ao designar o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, para coordenar a resposta ao coronavírus, quer parecer ter reconhecido a importância do tema.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse uma coisa importante num tipo de governo como o de Bolsonaro: vamos apostar nossas fichas na ciência.

Não creio que haja outro caminho além da coleta dos dados, análises e pesquisas científicas. Num campo político em que ainda sobrevivem grupos antivacina, a orientação baseada na ciência é um avanço.

O vírus chegou num momento difícil. O país está, de uma certa forma, dividido. A mais recente crise foi criada pelo próprio Bolsonaro, para variar.

Ele usou sua conta pessoal para divulgar manifestação a seu favor no confronto com o Congresso. Não creio que isto resulte em nada, exceto aprofundar a divisão nacional.

No artigo da semana passada, lembrei como o governo estava isolado. Sua única saída parece ser encarnar o espírito de Hugo Chávez e usar seus adeptos contra Congresso e STF.

Aliás, Congresso e STF que muitos criticamos, mas não abrimos mão de sua existência como instituições independentes.

Toda essa argumentação política parece-me simples. O difícil é constatar que o coronavírus pede uma resposta nacional e solidária.

Certamente, o debate político precisa continuar. Como encontrar nessas ásperas circunstâncias um denominador diante do coronavírus?

O vírus, como temíamos, chegou. Por mais que as pessoas se confrontem, é essencial que percebam a existência do inimigo comum.

Que tipo de acordo pode existir num país politicamente polarizado diante de uma pandemia? A esquerda é focada na distribuição de renda, ainda não chegou a considerar a distribuição de riscos. As multidões que usam transporte coletivo estarão mais vulneráveis.

Diante de novo problema, será preciso evitar o pânico e congelar o vírus da hostilidade para melhor combater o coronavírus.

Fernando Gabeira: O governo Bolsonaro escolheu o isolamento

Hoje dá bananas, amanhã põe a língua de fora, não importa, o curso geral é este

Às vezes temos a ilusão de que numa longa existência é possível ver tudo na vida. Uma das grandes lições do acúmulo dos fatos é sua incerteza e imprevisibilidade.

Vivo num país em que o presidente dá banana para a imprensa, faz piadas de teor sexual sobre uma jornalista e se envolve em polêmica sobre a morte de um miliciano acusado de dirigir o Escritório do Crime.

É uma situação inédita, parece saída de novelas. Aliás, em novelas há piores situações, como acordar transformado num inseto. Cada observador, diante do inédito inquietante, tem sua análise do que está acontecendo e como superar esses tempos sombrios.

Nesse caso, a experiência tem alguma utilidade. Bolsonaro subiu ao poder e desenvolveu seus piores defeitos. Seu movimento básico é o de isolamento, de buscar confrontos e agradar apenas aos seus eleitores mais fiéis, que relevam ou se identificam com seus preconceitos.

Historicamente, governos isolados abrem caminho para grandes frentes de oposição, com um acordo básico em torno da democracia. O discurso nazista de Roberto Alvim foi um momento especial em que essa possibilidade se mostrou.

Uma tática que me parece adequada diante de governos agressivos que tendem ao isolamento é a inspiração oriental: aproveitar o desequilíbrio de quem se lança ao ataque usando o seu próprio impulso.

Bolsonaro, ao dar banana para a imprensa, acredita que a enfraquece. O mesmo vale quando se refere grosseiramente à repórter Patrícia Campos Mello.

Na verdade, ele se isola mais. Entra aqui um outro elemento tático que é preciso discutir: os eleitores de Bolsonaro não podem ser confundidos com ele.

Os próprios evangélicos, como nos Estados Unidos, podem estar se convencendo aos poucos de que Trump não os representa.

Hoje dá bananas, amanhã põe a língua de fora, não importa, o curso geral é este: o governo escolheu o isolamento e está ensinando o caminho para combatê-lo. Só uma ampla frente social pode responder a este momento. Hoje, o governo Bolsonaro expandiu a presença dos militares no centro das decisões.

É mais um ângulo do seu isolamento. Foi incapaz de construir uma equipe na sociedade. Optou pelos seus guerreiros ideológicos, no caso de Weintraub, um guerreiro contra o português.

Restam ministros como Moro e Guedes, que são uma face do governo Bolsonaro mas não têm conseguido neutralizar o impulso para se isolar.

Guedes falou o que não devia sobre servidores, comprometeu a reforma administrativa. Referiu-se às empregadas não como um liberal o faria, mas como um aristocrata.

No caso de Moro, li uma notícia de que a mulher Rosângela escreveu que ele e Bolsonaro são uma coisa só. Não sabia. Vivendo e aprendendo.

Ainda dentro do quadro de isolamento do governo coloco a frase do general Heleno sobre a chantagem do Congresso. Não exatamente a frase, mas a última palavra gravada: foda-se.

A frase se refere a uma luta surda por um naco de R$30 bilhões do Orçamento. Na medida em que Bolsonaro se isola, o Congresso impõe uma nova divisão. O tema tem sido pouco discutido, inclusive a forma como os congressistas arrancam bilhões do Ministério do Desenvolvimento, às vezes para obras eleitoreiras.

Mas a última palavra do general Heleno revela um esgotamento nas relações com o Congresso. Mas ir para onde? Governar num regime democrático implica tarefas complexas, criar maiorias, relacionar-se de uma forma civilizada com a imprensa.

Esse não foi o caminho escolhido. Ele é impossível para Bolsonaro, que vê inimigos em toda parte. Provoca compulsivamente, como se esperasse uma punição.

Resta saber se o castigo virá antes ou nas eleições de 2022. O ideal é que viesse com elas. Processos de impeachment são traumáticos. Uma parte dos eleitores descrê da democracia. Mas há sempre uma negociação entre o trauma e o pesadelo. Às vezes, pesadelos tornam-se insuportáveis.

Bolsonaro deveria pensar nisso. Mas o que falar com uma pessoa que dá bananas? Esperar apenas que não coloque a língua de fora ou decida se expressar com outras partes do corpo. Os dedos já estão ocupados simulando uma arma de fogo.

Fernando Gabeira: Deportação em tempo de bananas

Se a sucessão de erros de Bolsonaro der certo, creio que estaremos diante de um milagre

Num espaço de dias, Bolsonaro deu uma banana para a imprensa e agrediu com piada de sexo a jornalista Patrícia Campos Mello. Quanto às bananas, Bolsonaro costumava discursar sobre elas, em defesa dos plantadores do Vale do Ribeira.

Andei por lá, entrevistando as pessoas, e percebi um grande potencial, até de industrialização. Mas não constatei nenhuma política de estímulo para o setor. Bolsonaro deixou as bananas concretas e passou a usar as simbólicas. É constrangedor conviver com um presidente que dá bananas e pode até pôr a língua de fora.

Da mesma forma, é constrangedor ver um presidente que se diz evangélico usar os termos que Bolsonaro usou contra Patrícia. Muito provavelmente um evangélico anônimo jamais faria piadas desse teor. Bolsonaro despojou-se da dignidade do cargo e da dignidade implícita numa visão religiosa.

Como ele é o presidente, ainda é necessário falar dele, não no nível que propõe, mas chamando a atenção para problemas sérios, de que se omite. Um deles é a perspectiva de deportação de 28 mil brasileiros que trabalham ilegalmente nos EUA. Um fenômeno inédito em nossa História. A posição de Bolsonaro limitou-se a reconhecer que a lei norte-americana está sendo cumprida.

Sua visão política se alinha com governos com clara política antiemigração, como da Hungria. Não se esperava dele nenhuma tentativa de negociar essa deportação em massa.

Qualquer outro governo dificilmente o conseguiria, sobretudo neste período de eleições nos EUA. No entanto, é possível negociar a forma dessa deportação. Notícias vindas de abrigos no México indicaram que os brasileiros estão sendo maltratados e até as crianças são castigadas com suspensão de comida. É possível constituir um grupo para acompanhar esse processo e negociar com os americanos os termos mais adequados para a nossa dignidade.

Ah, eles são ilegais. É verdade. No entanto, muitos deles trabalham em atividades legais e necessárias na economia americana. Grande parte economiza dinheiro para enviar para o Brasil. Outros poupam para investir quando aqui chegarem.

Tive a oportunidade de visitar Governador Valadares e ouvir muitos deles. A saúde econômica da cidade dependia muito do dinheiro que vinha do exterior. Academias, lanchonetes, lojas foram abertas com a poupança de longos anos de trabalho.

Não me parece razoável a omissão do governo só porque eles são ilegais. Muito menos o silêncio da oposição, que não consegue acompanhar os fatos.

Fomos capazes de montar uma estrutura para os venezuelanos, uma Operação Acolhida, algo que sempre elogiei nas minhas reportagens. Não era necessário o mesmo tipo de acolhida. Porém, uma vez que são trabalhadores, muitos deles talentosos, era possível um esforço para realocá-los no mercado.

Nada foi feito, sob o argumento de que se trata de ilegais. Mas são brasileiros, esperavam uma chance de legalização. Nem todos começaram sua trajetória nos EUA de forma legal.

Toda essa indiferença pode custar caro. É possível que o processo de deportação se intensifique. Às vezes, uma foto de uma criança sofrendo pode mudar. Aliás, o New York Times publicou uma longa reportagem sobre o poder dessas imagens. Uma delas era de uma criança nicaraguense chorando diante da polícia.

Acho perfeitamente viável que dois países aliados negociem os termos de deportação de 28 mil pessoas. Exercer a influência nacional para que tenham tratamento digno é tarefa inescapável.

Bolsonaro pode dar uma banana para essa tese, envolto nas lutas ideológicas, num clima eleitoral. Ele supõe que essas agressões o mantenham ligado ao seu eleitorado.

Existe uma parte do eleitorado que, tanto aqui como nos EUA, valoriza o que considera a sinceridade de seus líderes, um contraponto à linguagem política clássica. Mas há limites, mesmo para esse eleitorado. Cada vez que Bolsonaro dá uma banana para a imprensa, ele pode até pensar que a enfraquece. Mas, na verdade, está se desqualificando e rumando para o isolamento.

Afastou os governadores do Conselho da Amazônia e entrou em choque com o governo da Bahia, disputando a versão da morte do miliciano Adriano da Nóbrega. É uma tática que vai reduzi-lo à dimensão de uma extrema direita no Brasil, sem chances majoritárias. Assim mesmo, a própria extrema direita pode produzir gente mais qualificada.

Quando um presidente trabalha tanto para o próprio isolamento, a melhor tática para combatê-lo é isolá-lo ainda mais, aproveitando o próprio impulso. Com os últimos acontecimentos, torna-se mais fácil mostrar a muitos eleitores de Bolsonaro que ele não está preparado para dirigir o Brasil.

Embora procure tratá-los com frieza, os fatos são impressionantes. Jamais imaginei que um presidente desse bananas, ofendesse jornalistas com piadas grosseiras, iniciasse uma batalha em torno da morte de um miliciano, da qual, teoricamente, deveria distanciar-se.

Se essa sucessão de erros der certo, creio que se estaria diante de um milagre. Os termos de razoabilidade política foram estremecidos com as eleições. Mas não foram destruídos, creio eu.

* Fernando Gabeira é jornalista

Fernando Gabeira: Vocabulário da crise

Chegamos a uma situação difícil de superar. Não só os milhões de litros de esgoto, mas as estações de tratamento paralisadas

Ao chegar ao Rio, fui a um restaurante e na hora do café senti um gosto estranho. Era geosmina, palavra grega. Lembrei-me de que o arroz também já não era mais o mesmo. A geosmina não se limitava a transformar a água de banho. Agora seria um novo componente do próprio corpo.

Andando pelas ruas de Ipanema, vejo que a chuva alagou as ruas; o esgoto, em alguns pontos, está de novo a céu aberto.

Ocorre-me uma outra palavra nova. Foi criada pelo escritor americano Glenn Albrecht: solastalgia. É uma combinação em inglês que une duas palavras, solace, consolo, com nostalgia do conforto, sentimento de desolação diante da perda de uma paisagem familiar por incêndio, inundação ou outro desastre. No caso do Rio, a corrupção endêmica.

No meio da semana, escrevi um artigo sobre coronavírus, afirmando que vivemos um novo tempo. Os negacionistas vão dizer sempre que nada mudou, houve pestes no passado, falta de água no Rio; o mundo para eles é apenas uma repetição mecânica.

Refleti um pouco sobre o grande livro de Albert Camus, “A peste”. Ele volta à agenda de discussões porque é uma alegoria da ocupação nazista de Paris, uma referência à guerra. No livro, Camus, através de um personagem, afirma que o bacilo da peste nunca morre, ele adormece nas gavetas, nas nossas roupas, esperando o momento para ressurgir.

Quem se concentra apenas na interpretação política poderá entender que o bacilo do nazifascismo pode sempre despertar. Basta ver o discurso de Roberto Alvim ressuscitando as ideias de Goebbels.

No entanto, há uma transformação que poderia também alcançar a releitura de “A peste”. De Camus para nossos dias, os perigos biológicos aumentaram muito. Bill Gates tem se dedicado a demonstrar que as pandemias podem matar muito mais que as guerras.

Quando me atenho a uma leitura biológica do texto de Camus, constato de fato que os bacilos a que se refere, de uma certa forma, nunca morrem. A febre amarela, por exemplo, deu as caras de novo no Brasil; da mesma forma, o sarampo. Estavam apenas adormecidos.

O texto de Camus é muito mais do que uma alegoria política ou mesmo uma reflexão sobre riscos biológicos. Ele trata de relações humanas nessas crises que nos levam ao limite.

Certamente, numa Wuhan semideserta muitos dramas e conflitos éticos estão em curso. Aqui mesmo no Rio, a leitura mais produtiva da crise da água não passa pela geosmina nem pelos milhões de litros de esgoto que chegam às estações do Guandu.

Como em “A peste” de Camus, os primeiros sinais aparecem com os ratos mortos. No Rio, foram os indícios de corrupção e incompetência que surgiram lá atrás, pouco notados antes do fim do governo Cabral.

No caso da água, chegamos a uma situação difícil de superar. Não somente os milhões de litros de esgoto, mas as estações de tratamento paralisadas na Baixada Fluminense, tudo isso demanda recursos.

Há uma longa discussão sobre privatizar ou não. Defensores da presença do estado argumentam que a Cedae dá lucros. Mas lucros para nós talvez não sejam a questão essencial.

O problema central é a eficácia; há cidades que privatizaram o serviço e se deram bem. Outras se dão bem com o modelo estatal. Os ratos começam a aparecer mortos quando questões que demandam competência e seriedade são entregues ao apetite político partidário.

Essa é a historia antiga que precisa ser mudada. Resolvê-la pela privatização ou pela seriedade administrativa é uma tarefa que deveria apaixonar os dois lados da discussão.

No entanto, as saídas demandam muito dinheiro, parte dele consumido nas farras de Cabral, nas fortunas enviadas para o exterior, nas migalhas distribuídas entre os cúmplices.

Bacilos, micróbios, vírus e bactérias — tudo isso assombra num mundo moderno e interligado. Mas é no personagem de um bispo que se fecha com provisões para enfrentar a crise e abandona seu povo que Camus mostra a importância da miséria humana nas tragédias coletivas.

Ele escreveu no Pós-Guerra. De lá para cá, cresceram os perigos biológicos, e nada indica que a humanidade tenha ampliado seu impulso solidário.

A geosmina e a solastalgia são a herança dos sobreviventes.

Fernando Gabeira: Chuvas de verão

Só agora grande parte das pessoas compreende que é preciso se adaptar à natureza, crescer sem violentá-la

Desde menino vejo as chuvas de verão. Para dizer a verdade, nasci numa delas e, segundo meu pai, era preciso se deslocar de canoa nas ruas do bairro. Talvez seja por isso minha ligação com essas chuvas. Cobri inúmeras, algumas delas dolorosas, como a da Serra Fluminense, em janeiro de 2011. Até hoje as fotos me emocionam, algumas delas nem tive coragem de publicar.

Às vezes o acaso me aproxima das grandes tormentas. Estava em Florianópolis quando passou o furacão Catarina. Houve uma rápida discussão sobre o nome, ciclone ou furacão? A verdade é que a partir de certa velocidade dos ventos, o nome não importa; é preciso agir.

Ali aprendi que não estávamos assim tão indefesos diante do furacão. Bastava olhar para o Caribe, onde a experiência acumulada daria uma ajuda. Foi possível produzir uma cartilha baseada na experiência caribenha, orientar a população.

Esta semana vi uma cena fantástica filmada em Belo Horizonte. Pessoas jantando num restaurante e vendo carros arrastados pela correnteza.

Grandes chuvas e eventos extremos podem ter acontecido antes. O problema é que são mais frequentes.

Ao longo desse tempo, não posso dizer que o Brasil está totalmente desprevenido. Novos instrumentos como a internet aumentam nosso poder. Numa grande chuva em 2009, experimentei trabalhar toda a noite no Twitter tentando articular as informações. Dentro dos limites, deu certo, foi possível transmitir informação aos bombeiros sobre pedidos de ajuda, divulgar informações úteis.

Não podemos deter as grandes chuvas. Mas o preparo das comunidades é essencial. Há situações que precisam ser planejadas com antecedência.

Lembro-me de uma inundação em Santo Antônio de Pádua. O hospital ficou impraticável. Inclusive a máquina de hemodiálise. E agora? Quem precisa, quem não precisa de hemodiálise? Como tirá-los daqui? A retirada para o Espírito Santo foi por helicóptero.

Daí a necessidade nesses novos tempos das comunidades se conhecerem, terem lugar fixo para os barcos, a lista das pessoas com dificuldade de locomoção, os pontos de fuga e abrigo.

A preparação é apenas um dado. Você pode convencer mesmo a pessoa que não acredita no aquecimento global, numa terra redonda, em Darwin ou até na vacina. O mais difícil é a discussão sobre o tipo de desenvolvimento que pode atenuar mais ainda os efeitos das mudanças climáticas.

Belo Horizonte foi uma cidade planejada para domar a natureza, canalizando os rios e estendendo sobre eles seu tapete de asfalto.

As chuvas mostraram que esse não é o caminho. A ideia de domar a natureza, submetê-la aos nossos planos intelectuais, acaba nos levando a um destino trágico. Só agora grande parte das pessoas compreende que é preciso se adaptar à natureza, crescer sem violentá-la.

Mas agora o tempo é muito curto. A ideia de adaptação ganha contornos urgentes. É uma pena que essa preparação para os novos tempos não ocupe a agenda dos políticos.

Certamente falarão disso nas eleições, mas como explicar sua ausência junto às comunidades orientando para a autodefesa?

Não será certamente por eles. É a própria sociedade que aos poucos vai assumindo seu papel. Tenho modesta esperança também num jornalismo preventivo.

Estou esperando passar um pouco a emergência e visitar algumas cidades atingidas, como Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo, com uma pergunta: qual o nível de preparação da cidade quando caíram as chuvas? Dessas respostas podem surgir algumas indicações válidas para um universo mais amplo.

Nasci e possivelmente morrerei em tempos de grandes chuvas. Gostaria muito de introduzir na agenda essa preparação do Brasil para os eventos extremos. É o modo de seguir a lição paterna na tempestade: usar a canoa para conviver com as inundações.

A relativa indiferença diante da chuva está no fato de que sempre cai, como as estações do ano se repetem. Mas as chuvas mudam não só de intensidade. Elas caem num mundo cada vez mais alterado pela ação humana, cheio de armadilhas como os rios canalizados em BH.

Fernando Gabeira: A China está próxima

Política ambiental destrutiva quase sempre vem com desinteresse pela segurança biológica

Ainda adolescente comprei meu primeiro manual de jornalismo. Seu autor, Fraser Bond, trazia algumas boas lições práticas. Mas de uma de suas lições, jamais me convenceu. Bond dizia que a morte de um cão na sua rua é mais notícia do que um terremoto na China.

Nada estremece mais seu argumento do que a aparição do coronavírus em Wuhan, a sétima cidade da China, e casos já registrados em vários países do mundo. Ele usou o exemplo do terremoto porque certamente ainda não havia tanta integração no mundo quanto agora, o que transforma a segurança biológica numa agenda internacional inescapável.

O Brasil, como todos os outros países, está em alerta. Isso é essencial num momento em que não é novo. O surgimento de vírus devastadores tem sido uma constante, possivelmente pela degradação do meio ambiente.

É correto olhar para a China neste momento. No entanto, para não desapontar Fraser Bond, não podemos esquecer o que acontece perto do nós.

Foi com esse espírito que levantei semana passada algumas dúvidas sobre o que acontece em Rondônia, mais precisamente no Presídio Monte Cristo. Segundo as notícias, ali quase 100% dos prisioneiros sofriam de sarna. Mas recentemente a situação se agravou, e os prisioneiros têm uma doença que dá a eles a sensação de estarem sendo comidos por dentro.

Era necessário que o governo criasse um núcleo médico capaz de diagnosticar essa doença e tratá-la imediatamente.

Argumentar que são bandidos, escolheram esse caminho, é muito pobre não só do ponto de vista humano, como irresponsável diante da segurança biológica do país.

Os presídios, mesmo os de segurança, não são ilhas totalmente isoladas. Neles, trabalham funcionários em turnos diferentes. Isto significa que se relacionam com as suas famílias. Além disso, há visitas, advogados, inúmeras pessoas que ficam expostas a um perigo.

Como estou em outra parte do Brasil no momento, tenho mais perguntas do que respostas sobre essa doença no presídio de Roraima. Não vi notícias sobre o exame desses presos, o possível diagnóstico da doença. É um agravamento da sarna? Outra doença completamente diferente? O que dá a eles a sensação de serem comidos? Seria uma bactéria? Tem nome? É preciso examinar as pessoas que trabalham no presídio?

Nossas demandas sobre uma política de segurança biológica ainda são centradas na transparência. Chernobyl foi um caso típico de negação das regras do jogo. A China também às vezes é acusada de não revelar as verdadeiras dimensões de algumas doenças.

No entanto, o momento já é também de esperar que, além da transparência, os governantes sejam julgados por sua capacidade de antecipação.

Não se pode comparar a doença no presídio com um coronavírus na China. Mas o alarme na segurança biológica não deve se prender a algum vírus devastador e misterioso.

Lembro-me de que na aparição dos primeiros casos de Aids no Brasil, falava-se que era localizado e atacava apenas a minoria. Felizmente, superamos essas limitações e chegamos a uma política nacional respeitada até fora do país.

Mas o front é muito diversificado. Durante alguns anos, enfrentamos a dengue. Depois apareceram a chicungunha e a zika, esta bastante pesquisada depois de uma passagem assustadora no Nordeste.

Menos falada, a chicungunha também é uma doença séria. Entrevistei alguns atingidos por ela, em Sergipe. Fiquei impressionado com as queixas sobre dores, algumas estendendo-se por um ano.

Apesar de suspeitas, não se pode afirmar ainda que o coronavírus surgiu na crista de algum desequilíbrio ambiental. Mas é evidente que uma política ambiental destrutiva quase sempre vem ao lado de um desinteresse pela segurança biológica.

No Brasil, Paulo Guedes acha que a degradação ambiental é produzida pela pobreza. Mas, na verdade, é a pobre compreensão do problema pelo governo que pode agravar a crise ambiental. Da mesma forma, quando se fala em princípio de precaução, aqui a ideia é de um velho que sai de guarda-chuva num dia ensolarado.

Mas não é isso, o mundo mudou, ficou muito mais perigoso, interligado. O velho professor de jornalismo não sabia disso na sua época. Ignorar essa realidade hoje só torna o mundo mais perigoso ainda.