André Bernardo / BBC News Brasil

São Paulo, 30 de março de 1973. A missa em memória do estudante universitário Alexandre Vannucchi Leme (1950-1973), preso, torturado e assassinado pelo regime militar, estava marcada para as 18h30 na Catedral da Sé. Mas, desde as 16h, PMs armados em camburões ou a cavalo já patrulhavam a Praça da Sé.

Cerca de 3 mil pessoas, a maioria delas estudantes da USP, onde Alexandre cursava o quarto ano de Geologia, participaram da cerimônia, presidida pelo bispo de Sorocaba, Dom José Melhado Campos (1909-1996), e concelebrada pelo cardeal-arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arns (1921-2016).

Os estudantes queriam que a missa fosse rezada no campus da universidade, mas Dom Paulo não aprovou a ideia. Mais do que isso: convenceu-os a participar da cerimônia na catedral. Ali, argumentou, estariam seguros. Em sinal de protesto pela morte do colega, os alunos espalharam faixas de luto pela USP e paralisaram as aulas. A censura proibiu os jornais de noticiar a missa.

Na tarde do dia 30, o carro de dom Paulo foi seguido, desde a residência do Sumaré até a Catedral da Sé. “Não foi a primeira nem a última vez”, observou ele na autobiografia Da Esperança à Utopia – Testemunho de Uma Vida (2001).

A certa altura, um cinegrafista da TV Globo começou a registrar imagens para o telejornal da noite. Com medo de represálias, os estudantes cobriram os rostos com os folhetos de cânticos.

Quem participou do ato religioso foi o cantor e compositor Sérgio Ricardo (1932-2020). Durante a comunhão, ele cantou a música Calabouço, composta em homenagem a outro estudante, Edson Luís de Lima Souto (1950-1968), morto durante confronto com a PM em um restaurante do Rio.

Terminada a missa, Dom Paulo cumprimentou a mãe de Alexandre, Egle Maria Vannucchi Leme, sentada na primeira fila, e pediu a todos que saíssem de braços dados, em grupos de quatro ou cinco, “para evitar qualquer problema aí fora”.

Como canto final, a multidão entoou Pra Não Dizer que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré. “Vem, vamos embora, que esperar não é saber / Quem sabe faz a hora, não espera acontecer”, diz o refrão.

O ato religioso em memória de Alexandre Vannucchi Leme é considerado o primeiro grande ato público contra a ditadura militar a ser realizado depois do AI-5.

‘Não se pune um crime, se existiu, com um crime ainda maior’

Dom Paulo costumava conversar com o então ministro da Educação do governo Médici, Jarbas Passarinho (1920-2016), por carta. Um padre da confiança do cardeal levava e trazia a correspondência. Mas, daquela vez, o religioso preferiu usar o telefone para cobrar explicações.

“Te dou uma resposta daqui a pouco”, respondeu o ministro.

Passados alguns minutos, confirmou a versão dada pelo Secretário de Segurança Pública, o general Sérvulo Mota Lima, de que Alexandre morrera atropelado durante uma tentativa de fuga. Dom Paulo não acreditou na história.

“Não se pune um crime, se existiu, com um crime ainda maior”, rebateu, em carta. “Houve um tempo em que ter um filho na universidade era motivo de orgulho e tranquilidade. Hoje, é de ansiedade e medo.”

Jarbas Passarinho retrucou: “Alexandre era estudante terrorista. Não foi atingido enquanto estudante, mas enquanto terrorista”. E prosseguiu: “Essa missa, Senhor Cardeal, poderia ter provocado um rio de sangue! Graças à prudência das autoridades, felizmente, não aconteceu”.

“Dom Paulo teve uma briga feia com Jarbas Passarinho. Não eram amigos, mas tinham uma relação cordial”, explica a jornalista Evanize Sydow, coautora da biografia Dom Paulo Evaristo Arns – Um Homem Amado e Perseguido (1999). “Dom Paulo era intransigente na defesa dos direitos humanos. As pessoas, dizia, têm que ter liberdade para lutar pelo que acreditam”.

‘Éramos felizes e não sabíamos’

Filho de professores, Alexandre Vannucchi Leme nasceu no dia 5 de outubro de 1950 em uma família católica de Sorocaba (SP), a 87 quilômetros da capital. Sua mãe, Egle, tinha um irmão padre e três irmãs religiosas.

Alexandre era o mais velho de seis irmãos: Maria Regina, Maria Cristina, Miriam, José Augusto e Beatriz. Aluno exemplar, foi aprovado em primeiro lugar no vestibular da USP.

“Foi meu calouro na universidade. Tinha uma inteligência acima da média”, elogia o geólogo Adriano Diogo, amigo de Alexandre. “Se estivesse vivo, seria um grande cientista ou professor”.

Por ser franzino e gostar de terra, ganhou logo um apelido na USP: “Minhoca”. Mas, em casa, todos o chamavam de “Lê”.

“A lembrança dele, mesmo depois de tantos anos, ainda é muito forte”, afirma a funcionária pública Maria Cristina, sua irmã.

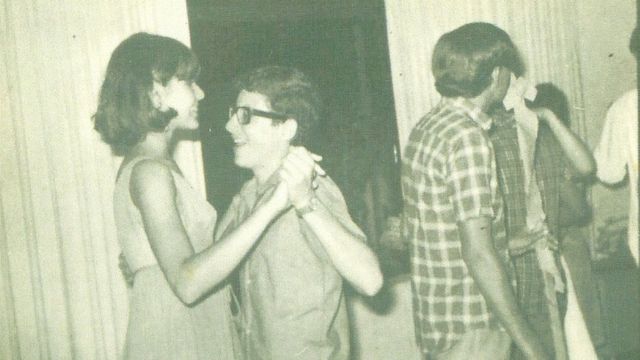

“Lembro-me vivamente do nosso último Natal, em 1972. Estávamos na casa da nossa tia Afra, a matriarca da família. Ele não queria ser fotografado, mas a namorada Lisete e minha mãe o seguraram na poltrona. Éramos felizes e não sabíamos.”

Acusado de pertencer ao Partido Comunista Brasileiro (PCB), o tio padre de Alexandre chegou a ser detido no dia 5 de abril de 1964, apenas quatro dias depois do golpe militar.

“Passei uma noite na cadeia e nove dias em prisão domiciliar no seminário”, recorda Aldo que, em 1974, largou a batina e, 40 anos depois, publicou o livro Alexandre Vannucchi Leme – Jovem, Estudante, Morto pela Ditadura.

“Quando soube o que fizeram com ele, senti como se meu coração tivesse sido estraçalhado de dor.”

Capturado no dia 16 de março de 1973, por volta das 11h, Alexandre não teve a mesma sorte do tio. Levado por agentes do Destacamento de Operações de Informação – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi), o estudante de 22 anos foi torturado até a morte, um dia depois.

Era integrante da Ação Libertadora Nacional (ALN), fundada por Carlos Marighella (1911-1969), e teria sido entregue por um agente infiltrado conhecido como Jota.

“A família não sabia da ligação do Alexandre com a ALN. Mas, os pais pediam para que ele tomasse cuidado. ‘Estão caçando gente da oposição’, alertava a mãe”, recorda Aldo.

“Tempos depois, conversando com minha mãe, ela contou que tinha certeza de que ele havia sido preso”, completa Maria Cristina.

Na sede da Operação Bandeirante (Oban), situada na rua Tutóia, Alexandre não delatou ninguém. Era acusado, entre outros crimes, de participar de dois assaltos e de fornecer informações que resultaram no roubo de quatro carros e na morte de um comerciante.

“No dia e horário de um dos supostos assaltos, Alexandre estava numa mesa de cirurgia”, explica o jornalista Paulo de Tarso Vannucchi, primo de Alexandre. “Ia operar apendicite.”

‘Quero estourar seus miolos!’

A certa altura do interrogatório, segundo relatos de nove presos políticos que estavam em celas vizinhas do DOI-Codi, o rapaz teria gritado: “Meu nome é Alexandre Vannucchi Leme. Sou estudante de Geologia. Me acusam de ser da ALN. Eu só disse o meu nome”.

Sob o comando do então major Carlos Alberto Brilhante Ustra (1932-2015), Alexandre foi torturado por 13 agentes, entre tenentes, delegados e soldados. Eles se revezaram em dois turnos: uma equipe à noite, a A, e outra de dia, a C.

No dia 17, por volta das 17h, um carcereiro conhecido como Peninha foi buscá-lo na cela para mais uma sessão de tortura, mas já o encontrou morto numa poça de sangue.

“Em janeiro de 1973, Alexandre foi submetido a uma cirurgia de apendicite no Hospital Santa Lucinda, de Sorocaba. A tortura que sofreu, muito provavelmente, resultou na ruptura dos pontos e em hemorragia interna”, lamenta Paulo de Tarso.

Os militares, então, forjaram duas versões: numa, Alexandre teria cometido suicídio, cortando a própria garganta com uma lâmina de barbear no interior da cela; noutra, teria sido atropelado por um caminhão, no cruzamento da rua Bresser com a avenida Celso Garcia, no Brás, enquanto fugia da polícia.

Na manhã do dia 17, Adriano, o amigo de Alexandre, foi levado à Operação Bandeirante para ser interrogado. Foi recebido, conta, por um Ustra “visivelmente transtornado”.

“Acabei de matar o Minhoca!”, gabou-se o militar, bradando uma pistola Magnum 45.

“Mandei-o para a Vanguarda Popular Celestial!”, completou, fazendo alusão à Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), um dos muitos grupos de esquerda que lutavam contra a ditadura.

“As novas gerações não fazem ideia de quem foi Brilhante Ustra”, garante Adriano.

“Era um assassino sanguinário. Um sádico perverso”, descreve. “Quando me viu, avisou: ‘Quero estourar seus miolos!’.”

No período em que esteve preso na rua Tutóia, Adriano foi submetido aos mais variados tipos de tortura, do pau de arara à cadeira do dragão. Em ambos, o prisioneiro, nu, sofria choques elétricos em diferentes partes do corpo, incluindo os órgãos genitais.

‘Por que vocês mataram meu filho?’

No dia 20 de março, por volta das 10h, a família de Alexandre recebeu um telefonema anônimo: “O Alexandre está aqui no DOPS. Venham buscá-lo!”.

Na mesma hora, o pai do rapaz, José de Oliveira Leme, acompanhado do tio dele, Aldo Vannucchi, viajaram para São Paulo.

Na Delegacia de Ordem Política Social (DOPS), o pai de Alexandre confrontou o delegado Sérgio Paranhos Fleury (1933-1979): “Por que vocês mataram meu filho?”.

Enquanto Fleury sustentava a versão de atropelamento, outro delegado do DOPS, Edsel Magnotti, defendia a tese de suicídio.

Diante das versões desencontradas, José de Oliveira deu continuidade às buscas. Procurava pelo filho em órgãos do governo. Já Aldo buscava informações em hospitais. A resposta era sempre a mesma: ninguém sabia de nada. Sem notícias, voltaram para Sorocaba.

Na manhã do dia 23, reiniciaram a busca. Foi quando, na rodoviária de Sorocaba, José leu, na Folha de S. Paulo: “Terrorista morre atropelado no Brás”.

No Instituto Médico Legal (IML/SP), descobriu que Alexandre já tinha sido enterrado, como indigente, no Cemitério Dom Bosco, em Perus, onde os órgãos de repressão do governo militar escondiam as ossadas de suas vítimas. Para agilizar a decomposição do cadáver e esconder as marcas de tortura, cobriram o corpo do rapaz com cal.

Segundo o laudo assinado pelos legistas Isaac Abramovitch e Orlando Brandão, Alexandre teria morrido em decorrência de “lesões traumáticas crânio-encefálicas”. Sua ossada, porém, só foi resgatada dez anos depois, em 24 de março de 1983.

“A identificação só foi possível porque, em dezembro de 1972, ele me deu, de presente, um molde em gesso de sua arcada dentária”, recorda Maria Cristina.

“Estava fazendo tratamento na época.”

Seus restos mortais foram exumados e, então, trasladados para Sorocaba, onde descansam no Cemitério da Saudade.

No dia 16 de dezembro de 2013, exatos 40 anos depois, a juíza Renata Mota Maciel Dezem, da 2ª Vara de Registros Públicos da Capital, retificou sua causa mortis: Alexandre Vannucchi Leme morreu de lesões provocadas por tortura e maus-tratos sofridos nas dependências do DOI-Codi, e não por suposto atropelamento em via pública.

“Como Alexandre estaria hoje, aos 71 anos? Já nos fizemos essa pergunta várias vezes”, reflete Maria Cristina.

“Temos quase certeza de que continuaria amoroso e brincalhão conosco. Mas, por outro lado, estaria indignado com o aumento da desigualdade social e com os milhões de famintos no país do ‘agro é pop’. Tenho absoluta certeza de que estaria na linha de frente, lutando contra a escalada do fascismo no Brasil.”

Fonte: BBC Brasil

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59705123