Day: dezembro 16, 2021

André Mendonça toma posse como ministro do STF

DW Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) deu posse nesta quinta-feira (16/12) ao seu mais novo integrante, o ministro André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele ocupa a vaga aberta pela aposentadoria de Marco Aurélio Mello.

A cerimônia durou apenas 15 minutos, não teve discursos de autoridades e contou com a presença de Bolsonaro, que informou à Corte ter realizado um exame de covid-19 e testado negativo, uma exigência aos convidados sem comprovante de vacinação. Bolsonaro diz não ter se vacinado.

Ministro até 2048

Mendonça tem 48 anos anos e, mantida a atual regra de aposentadoria compulsória da Corte, poderá permanecer no cargo por 27 anos, até completar 75 anos de idade.

Ele é o segundo ministro indicado ao Supremo por Bolsonaro. O primeiro foi Kassio Nunes Marques, empossado no final de 2020, também aos 48 anos de idade.

Nascido em Santos (SP), Mendonça é formado em Direito pelo Instituto Toledo de Ensino (atual Centro Universitário de Bauru) e ingressou na carreira de advogado da União em 2000. É mestre e doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

No início do governo Bolsonaro, em janeiro de 2019, Mendonça foi nomeado advogado-geral da União. Em abril de 2020, assumiu o Ministério da Justiça após a saída do ex-juiz Sergio Moro, e em março deste ano voltou ao comando da Advocacia-Geral da União, que exerceu até agosto. Pastor licenciado da Igreja Presbiteriana Esperança de Brasília, ele é o nome "terrivelmente evangélico" que o presidente havia prometido indicar à Corte.

A indicação de Mendonça foi aprovada pelo Senado em 2 de dezembro, por 47 votos a favor – seis a maios do que o necessário – e 32 contra. Foi o placar mais apertado de todos os atuais ministros da Corte, segundo levantamento do jornal O Globo.

No governo, alinhado a Bolsonaro

Enquanto estava no governo, Mendonça foi um dos ministros mais alinhados à plataforma de extrema direita de Bolsonaro e tomou diversas decisões para agradá-lo.

Ele assumiu o Ministério da Justiça em abril de 2020 após Moro deixar o cargo acusando Bolsonaro de tentar controlar a Polícia Federal (PF) para proteger familiares e aliados de investigações. No cargo, Mendonça não se opôs a indicações do presidente para comandar a PF.

À frente da pasta da Justiça, Mendonça tomou outras decisões para agradar o presidente. Uma delas foi a realização de uma investigação sigilosa contra um grupo de 579 servidores federais e estaduais de segurança e três professores universitários, identificados como membros do "movimento antifascismo".

Revelado em julho de 2020, o dossiê continha nomes e, em alguns casos, fotografias e endereços de redes sociais das pessoas monitoradas, críticas do governo Bolsonaro. No mês seguinte, o Supremo determinou a suspensão imediata da produção desses relatórios.

Mendonça também solicitou a abertura de inquéritos com base na antiga Lei de Segurança Nacional contra diversas pessoas que criticaram Bolsonaro, como o advogado Marcelo Feller, o escritor Ruy Castro e os jornalistas Ricardo Noblat e Hélio Schwartsman. Essa lei foi revogada em setembro deste ano, e os inquéritos foram arquivados.

Como advogado-geral da União, ele ainda defendeu, em abril, quando o Brasil registrava uma média móvel de 2,8 mil mortes por dia por covid-19, que as igrejas e templos continuassem abertos. "O Estado é laico, mas as pessoas não são. A ciência salva vidas, a fé também", afirmou ele na sua sustentação ao Supremo.

Durante a sabatina no Senado, em que foi questionado sobre sua atuação no governo, ele disse que agiu por "estrita obediência ao dever legal" ao pedir a abertura de inquéritos contra opositores do presidente e afirmou que terá uma atuação independente como ministro do Supremo.

Primeiro evangélico na Corte

Mendonça é o primeiro ministro do Supremo a se identificar como evangélico. Esse foi, inclusive, um dos fatores que levaram Bolsonaro a indicá-lo ao cargo. O novo ministro da Corte conseguiu arregimentar apoios importantes entre muitos líderes evangélicos próximos do presidente, que acabaram se tornaram articuladores de sua campanha nos mais de quatro meses entre a indicação e a confirmação no cargo.

Nesse período, ele visitou diversas igrejas, e pastores ajudaram no convencimento de senadores, inclusive do presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que resistia em pautar a sua sabatina.

Após ser confirmado no cargo, Mendonça disse que sua aprovação era "passo para um homem e um salto para os evangélicos". Depois da posse nesta quinta-feira, ele irá a uma celebração evangélica da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil Ministério de Madureira (Conamad).

Contudo, nem todo o meio evangélico decidiu apoiar a nomeação de Mendonça. Entidades progressistas como o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, a Aliança de Batistas do Brasil e o Movimento Negro Evangélico divulgaram uma carta se opondo ao seu nome, por considerarem que ele seria uma ameaça à violação entre Estado e Igreja e colocaria em risco "conquistas da cidadania brasileira".

Os evangélicos são atualmente cerca de um terço da população brasileira e devem alcançar a maioria em 2032, no maior processo de transição religiosa hoje em curso no mundo.

Fonte: DW Brasil

https://www.dw.com/pt-br/andr%C3%A9-mendon%C3%A7a-toma-posse-como-ministro-do-stf/a-60153534

RPD || Contra os interesses do país, Brasil de Bolsonaro optou pelo isolamento

Entrevista especial - Hussein Kalout

Qualquer que seja o governo a sair das próximas eleições em 2022 o trabalho necessário para recuperar a imagem do Brasil no exterior será hercúleo, avalia o cientista político e especialista em política internacional e Oriente Médio, Hussein Kalout, entrevistado especial desta 38ª edição da Revista Política Democrática online.

Em alguns tabuleiros do xadrez internacional, o país poderá recuperar seu prestígio de forma rápida, com uma mudança no discurso e com a apresentação de uma política externa minimamente crível, avalia Hussein. Em outros, não será possível. "O tempo e a eficiência da estratégia irão determinar se o Brasil será capaz de revigorar sua presença internacional", acredita.

Secretário Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República no Governo Temer, entre os anos de 2016 e 2018, Hussein Kalout faz duras críticas à política externa brasileira atual, mesmo após a substituição de Ernesto Araújo pelo atual ministro do Exterior, Carlos França. "Nada mudou. O presidente é o mesmo, o governo é o mesmo, portanto, na minha avaliação, nada se alterou da passagem do Ernesto Araújo para o atual chanceler Carlos França", avalia.

No atual governo, "o Brasil abriu mão de estar presente nos múltiplos tabuleiros", critica Kalout. "No atual governo, perdemos totalmente o compasso em nossa própria região, o que gera custo ao criar um vácuo de poder. Esse vácuo de poder já está sendo preenchido por potências extraregionais. Pela própria China, pelos próprios Estados Unidos, até pela presença da Rússia na Venezuela", avalia. "Portanto, nós ficamos à deriva e no nosso próprio entorno", completa.

Na entrevista à Revista Política Democrática, Kalout faz um comparativo entre as recentes viagens ao exterior do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula, prováveis adversários em um segundo turno das eleições 2022. "A Europa quer dialogar com o Brasil, mas não com um governo de perfil autocrático como o atual, cujo presidente possui compromisso dúbios com os ditames de estado de direito", avalia. Ele também comenta o papel do Brasil nas questões climáticas tratadas na COP-26, bem como o papel do país na rivalidade China-EUA. Confira, a seguir, os principais trechos da entrevista:

Revista Política Democrática online (RPD) - A substituição do Ernesto Araújo pelo Carlos França implicou alguma mudança na política externa brasileira?

Hussein Kalout (HK) - A diplomacia é um método, não é uma substância. A substância é a política externa. No método, sim, houve uma transformação, digamos, de um formato menos tétrico de endereçar certas questões. Mas a política externa é a mesma, nada mudou, o presidente é o mesmo, o governo é o mesmo, portanto, na minha avaliação, nada se alterou da passagem do Ernesto Araújo para o atual chanceler. Na minha avaliação, mudou-se o estilo da abordagem; mantiveram-se, porém, as mesmas linhas da política externa.

"Apenas mudar o tom do discurso, sobre meio ambiente, direitos humanos, etc, no sistema multilateral não será suficiente. É preciso que as mudanças sejam concretas, reais e mensuráveis"

RPD: Tradicionalmente, o Brasil tem vivido de costas para seus vizinhos. Este sempre um tema de suas reflexões. Poderia comentar essa questão da relação do Brasil com a América do Sul?

HK: Para mim, um país com as dimensões do Brasil, com sua importância entre as dez maiores economias do mundo, não poderia jamais descuidar de seu entorno geográfico. Quem não é influente em seu entorno geográfico não consegue ser influente em lugar algum do mundo. Essa é uma premissa basilar de sobrevivência geopolítica. Se você não é um ator vital em sua própria região, em seu próprio compasso geoestratégico, você não terá peso gravitacional em outros tabuleiros internacionais. Esse é o primeiro ponto.

Segundo ponto: o Brasil não sabe o que quer, não sabe como quer projetar seu poder, não sabe como quer liderar, não sabe se quer ser um indutor do desenvolvimento. No atual governo, perdemos totalmente o compasso em nossa própria região, o que gera custo ao criar um vácuo de poder. Esse vácuo de poder já está sendo preenchido por potências extraregionais. Pela própria China, pelos próprios Estados Unidos, até pela presença da Rússia na Venezuela. Portanto, nós ficamos à deriva e no nosso próprio entorno.

Pior: Historicamente sempre fez parte de nossa doutrina de política externa e dos cânones que regem nossa atuação evitar a construção de coalisões antibrasileiras. Por essa razão, as escolhas que o Brasil fazia para tratar de seus interesses nunca foram dimensionadas, na minha visão, sob a ótica direita e esquerda. Isso é uma falácia. Empiricamente é uma mentira. O Brasil sempre procurou, primeiro, guiar-se pelos seus interesses mais prementes, pela estabilidade democrática da região, no período pós democratização especialmente, e pela prosperidade. Somos proponentes do MERCOSUL. Proponentes do processo de integração. Procuramos tratar com governos de direita ou de esquerda; nunca fizemos a distinção: "seremos amigos apenas dos governos à esquerda na América do Sul e inimigo dos governos à direita”. No período pós-redemocratização, a política externa brasileira costumava atuar no sentido de estabilizar democraticamente a região, e evitar ingerências externas.

Foto: Pedro França/Agência Senado

Bolsonaro comete o grave erro de apenas dar atenção a governos à direita do espectro no contexto sul-americano. Ideologiza em toda a intensidade essa relação. Isso é grave; isso cria coalizões antibrasileiras, à medida que o país você deixa de ser o ponto de equilíbrio, de confluência de interesses de todos. Veja o antagonismo com a Venezuela, com a própria Argentina, com a Bolívia, até com os governos à direita no Uruguai e no Chile, que se distanciaram do governo Bolsonaro pela abordagem errática com a qual ele procura conduzir os interesses regionais do Brasil. O Brasil está à deriva na região como jamais esteve, e isso é extremamente perigoso.

RPD: A diplomacia brasileira tem perdido prestígio e credibilidade em foros internacionais, particularmente na área das mudanças climáticas. Contam que, em uma tarde na COP em Copenhagen, o início da sessão de trabalho foi retardada à espera da chegada do delegado brasileiro. De repente, o Brasil se torna basicamente ausente ou mentiroso nessas reuniões. Como avaliar isso?

HK: Essa descrição é irretocável. Qualquer adição minha estragaria este preâmbulo. Mas tentarei elaborar da seguinte forma. Ninguém cresce no isolamento. E o Brasil se impôs um auto isolamento no sistema multilateral. O multilateralismo sempre foi a raia em que nós melhor navegamos nossos interesses. Para países do tamanho do Brasil, com os problemas do Brasil, com as responsabilidades do Brasil, o sistema multilateral é o parlamento onde os mais vulneráveis, os menos fortes, se protegem dos mais fortes, onde conseguem impor as suas demandas, onde o direito internacional é minimamente respeitado. Nem sempre se consegue, mas é nesse plano que se cria uma relação minimamente baseada em regras.

Acho que o Brasil optou agora por querer estar isolado. Essa opção se traduziu de forma muito equivocada à luz de nossos interesses. No sistema multilateral, é verdade que são múltiplos os tabuleiros, e que cada tabuleiro funciona em uma velocidade diferente, com premissas e paradigmas distintos. O Brasil abriu mão de estar presente nos múltiplos tabuleiros. Portanto, quando o Brasil vai para a conferência do clima, não adianta fazer discurso, porque o discurso precisa minimamente combinar com a realidade. O discurso não pode ser totalmente discrepante da realidade. Quando se fala hoje de clima, fala-se também de ciência.

O desmatamento é monitorado por satélite. Não adianta enganar os outros. O discurso alega querer proteger o meio ambiente, estar preocupado com as mudanças climáticas, mas a realidade do terreno revela que o governo desmantelou o aparato fiscalizatório e regulatório que coíbe o desmatamento. Não se protege o meio ambiente sem fiscalização, sem regulação, é paradoxal. Além disso: se o governo tivesse feito um bom trabalho, tivesse uma política ambiental de fato condizente com a redução do desmatamento, teria anunciado os dados antes do início da cúpula para mostrar que ali houve uma correção nos rumos da política ambiental brasileira. Mas o governo escondeu os dados, sabia o desmatamento havia aumentado. Essa enorme assimetria entre o discurso e a realidade gera desconfiança no sistema multilateral, faz o país ser visto como mentiroso. Em uma reunião de complexa importância, como a COP de Glasgow, não dá mais para tentar esconder a sujeira debaixo do tapete.

"A ida do Bolsonaro ao Oriente Médio, na verdade, não fez parte de uma estratégia de política externa, porque ele não tem uma estratégia de política externa, seja no macro, seja no micro"

E mais: o Brasil participou dessa reunião com duas delegações. Uma delegação, que é do governo, esteve sub-representada. Nunca o país levou delegação tão minguada e sub-representada como dessa vez. Para mim, isso demonstra que o governo estava acuado. O Brasil, uma potência climática, detentor da maior floresta tropical do mundo, um dos baluartes dos acordos de Paris, deveria estar fazendo o quê? Deveria estar tendo uma atuação de liderança. O presidente brasileiro, simplesmente, sumiu da reunião de cúpula, não compareceu. Por conta de que outro compromisso? Mais importante do que o de Glasgow? Não era o caso, preferiu não ficar mais exposto internacionalmente.

A outra delegação, que poderíamos chamar de o good Brazil, era composta por representantes da sociedade civil, dos governos estaduais, de parlamentares de diversos partidos, da academia, do setor financeiro, do setor agrícola, do setor empresarial, todos unidos de maneira espontânea, sem orquestração de espécie alguma. E por quê? Porque tentavam mostrar "esse é o Brasil real, esqueçam aquele Brasil do desmate". A sociedade internacional e grupos não-governamentais em Glasgow não queriam tratar com o governo brasileiro, olhavam para o futuro, para esse outro grupo que estava lá representando o Brasil de forma muito condigna. Creio mesmo que o governo brasileiro foi forçado a mudar de posição em vários aspectos em resposta à pressão exercida por aqueles grupos. Teve de caminhar um pouco mais para o centro, moderando algumas de suas posições. Sob esse ponto de vista, facilitou o Bolsonaro não estar presente, não ter interferido, ficar alheio ao processo negociador. Na verdade, uma bênção para quem estava lá tentando fazer um bom trabalho em nome do Estado brasileiro.

RPD: No plano da política externa do Brasil, que paralelo poderia ser feito entre a viagem do chefe do governo ao Oriente Médio e a do ex-presidente Lula à Europa?

HK: Começo pela viagem do presidente ao Oriente Médio. O Bolsonaro, hoje, só consegue desempenhar uma diplomacia presidencial onde pode ser recebido, não é onde quer ir. A diplomacia presidencial dele se limita a países sem predicados democráticos, ou a países com limitada importância internacional, ou a países que não ligam tanto para, digamos, as erráticas políticas de seu governo. Às vezes, a relação econômica e comercial acaba falando um pouco mais alto. A ida do Bolsonaro ao Oriente Médio, na verdade, não fez parte de uma estratégia de política externa, porque ele não tem uma estratégia de política externa, seja no macro, seja no micro. Considero que foi um movimento tático conjuntural, isto é, exercita-se uma diplomacia presidencial onde ele pode ser recebido. E, se nenhum líder quer vir ao Brasil, ele manda um avião da FAB buscar - como fez com o autocrata de Guiné-Bissau.

A viagem de Bolsonaro ao Oriente Médio, na minha avaliação, refletiu certo ativismo diplomático. Não integra uma política externa, não tem início, nem meio, nem fim. Esse ativismo diplomático, no fundo, está constrito à tentativa de diminuir o isolamento do Brasil. Só que o episódio não coloca o brasileiro em nenhum tabuleiro geopolítico relevante, na verdade. No dia que o Bolsonaro conseguir ser recebido por uma grande democracia europeia, ou na América do Norte, aí nós podemos, talvez, dizer que o Brasil está conseguindo recuperar o poder da narrativa, está conseguindo recuperar seu prestígio internacional. Portanto, a ida ao Oriente Médio, na minha opinião, não se pode comparar com a ida do Lula à Europa.

RPD: Foi uma rota de fuga de Glasgow?

HK: Sim, uma rota de fuga de Glasgow. E também um esforço de mostrar que não está tão isolado assim internacionalmente; afinal de contas, foi recebido no Catar, no Bahrein, embora não mais do que isso. E daí procura criar narrativas que não se sustentam muito tempo: "O Brasil vai receber dezenas de bilhões em investimentos", foi o que ele disse quando foi à Arábia Saudita e, até o momento, não entrou um tostão sequer em investimento direto saudita no Brasil, fruto daquela missão. Repito: a visita do Bolsonaro ao Oriente Médio não passa de um movimento limitado com objetivos ultralimitados, com resultados limitados.

Já o périplo do Lula foi diferente, um tremendo contraste com o de Bolsonaro. Isso revela que a Europa quer dialogar com o Brasil, mas não com um governo de perfil autocrático como o atual, cujo presidente possui compromisso dúbios com os ditames de estado de direito. A visita do Lula ao parlamento europeu, à Espanha, à Alemanha e – o ponto mais alto, a meu juízo – à França significou que a Europa quer dialogar com uma nova liderança, com outros predicados e comprometida com temas muito caros à política europeia de forma geral, que são a democracia, os direitos humanos e o meio ambiente. É um contraste muito importante, isto é, a Europa não está fechada, as portas da Europa não estão fechadas para o Brasil; estão fechadas para o governo Bolsonaro e não para o Brasil, e não para a sociedade brasileira. Essa mensagem ficou clara na visita do Lula à Europa por meio dos líderes das potências européias.

Mas sempre haverá quem diga: "veja bem, o Lula só foi recebido por governos à esquerda". Macron não é exatamente um líder de esquerda; ele é um líder de centro-direita em um partido de centro-direita, com um governo de centro-direita. E ele recebeu o presidente Lula, e o Lula teve, digamos assim, a percepção de que a relação do Brasil com a Europa também não se mensura a partir de direita e esquerda. O Lula sabia da importância do encontro dele com o presidente francês, razão pela qual ele colocou o componente ideológico de lado e buscou ir a um encontro que pudesse traduzir os interesses do Brasil a partir de 2023. É importante conseguir ler a política nas entrelinhas. Acho que o encontro também era conveniente para o presidente francês, que está disputando uma eleição com a extrema direita francesa e precisa, para derrotar a extrema direita, dos votos do campo mais a centro-esquerda do aspecto político francês. Tanto Lula como Macron terão de enfrentar a extrema direita em suas respectivas eleições.

Para mim, a lição que fica da ida do Lula à Europa é que, com o Lula, o Brasil fez política externa. E com o Bolsonaro, o Brasil fez um ativismo diplomático. Com o Lula, parece que o Brasil voltou aos grandes tabuleiros internacionais. Com o Bolsonaro, o Brasil não consegue se colocar nem em evidência e nem em relevância. E parece que o Brasil tem dois presidentes: o presidente constitucional, mas que não consegue ter legitimidade internacional, e o presidente que não tem o mandato constitucional, mas é quem tem legitimidade internacional. Essa que é a realidade, fazendo um paralelo entre a missão do Lula à Europa e a ida do Bolsonaro ao Oriente Médio.

"O tempo e a eficiência da estratégia irão determinar se o Brasil será capaz de revigorar sua presença internacional"

RPD: Sobre que parâmetros um novo governo, se vier, terá de pautar a política externa do país, para recuperar o que o Brasil já foi e projetar o que pretende ser?

HK: Qualquer que seja o governo, o trabalho será hercúleo. Isso é inexorável. Penso, no entanto, que existe a possibilidade, em alguns tabuleiros, como recuperar o prestígio do Brasil de forma rápida com uma mudança no discurso e com a apresentação de uma política externa minimamente crível. Em outros, não será possível. O tempo e a eficiência da estratégia irão determinar se o Brasil será capaz de revigorar sua presença internacional.

Recorro a dois exemplos muito simples: nosso peso econômico é muito assimétrico e desproporcional vis-à-vis nossos vizinhos. Podemos recuperar isso com um bom presidente, equilibrado e um olhar centrado na América do Sul, estruturado na paz e na integração. Pela necessidade de o Brasil de estar cuidando de seu entorno, de um lado, e, de outro, pela necessidade de o entorno ter um país das dimensões do Brasil como indutor do desenvolvimento, creio que capazes de estabilizar a relação com a Argentina, reequilibrar a relação com Chile, Uruguai, Bolívia, e adotar tom pragmático com a Venezuela. É possível fazer isso, em um curto espaço de tempo.

Já no sistema multilateral não creio ser tão fácil. Não existe vácuo de poder. A letargia é rapidamente preenchida por outrem. Apenas mudar o tom do discurso, sobre meio ambiente, direitos humanos, etc, no sistema multilateral não será suficiente. É preciso que as mudanças sejam concretas, reais e mensuráveis. Não adianta o Brasil ter outro presidente em 2023 e chegar na COP28 dos Emirados Árabes naquele ano – já que a próxima será em 2022 no Egito – e dizer que o meio ambiente é importante, que o Brasil vai acabar com a política de desmatamento ilegal, sem demonstrar que recuperou os ativos do aparato de fiscalização e de regulação. Se depois de dez meses de governo, o país for capaz de exibir dados concretos de redução no desmatamento, vai convencer. Como disse, o discurso vai ter que casar com a realidade do terreno.

"O Brasil não sabe o que quer, não sabe como quer projetar seu poder, não sabe como quer liderar, não sabe se quer ser um indutor do desenvolvimento. No atual governo, perdemos totalmente o compasso em nossa própria região"

RPD: E sobre a rivalidade China-EUA? Como o Brasil deve se comportar?

HK: O centro gravitacional das relações internacionais deslocou-se para a Ásia. A China não admite mais ser reconhecida como potência em ascensão, quer ser reconhecida, exige ser reconhecida, como superpotência. E os Estados Unidos já a reconheceram como tal, seja de forma direta ou indireta, seja a partir do comunicado conjunto sino-americano que surpreendeu os países em Glasgow, seja a partir do encontro bilateral realizado no Alasca entre o secretário de estado americano e o ministro do exterior chinês cara a cara definindo as regras do engajamento diplomático e geopolítico internacional entre os dois países. Temos, assim, de desenvolver uma diplomacia muito específica que aborde essa rivalidade; são, ao final de contas, nossos maiores parceiros comerciais. Com um, mantemos relação hemisférica de mais de século e com o outro, uma parceria privilegiada que abarca o BRICS e no New Development Bank (NDB).

Temos de traçar, portanto, um arcabouço estratégico muito bem delineado do que extrair dessa rivalidade e como se comportar no âmbito dela. Precisamos ter uma diplomacia específica para a Ásia, uma política externa específica, porque o Brasil não cresce elasticamente nem na América do Sul nem na Europa.

RPD: Por que a Ásia?

HK: Na Ásia, três vetores despontam como centrais e estão conectados à nossa plataforma de interesses no mundo. São eles: o vetor da chamada techno-economy, o correlação da tecnologia associada à economia. O vetor da bioeconomy e de sua interface financeiro-comercial. E, por fim, a modulação dos contornos da nova ordem internacional a partir da transformação geoeconômica do continente asiático e seu impacto sobre as nossas cadeias produtivas.

Quero sublinhar que, a cada período histórico, a ordem internacional passa por transformações. No âmbito dessa transformação, sempre há um ou dois temas que despontam como temas dominantes. E esses temas dominantes acabam delimitando, por assim dizer, o funcionamento dessa ordem. Explico: nos anos 70 e 80, o tema dominante foi o desarmamento, em torno do qual se mobilizaram as cúpulas multilaterais.

Nos anos 90, 2000, prevaleceu ascensão do regime de regulação do sistema de comércio internacional, por conta da transição do GATT para a criação da OMC. Em 2000 e 2010, a ordem internacional foi governada pela temática da segurança e do combate ao terrorismo, que receberam atenção prioritária dos Estados Unidos e dos países europeus. Na década 2020/2030, a ordem internacional possui como fios condutores a inovação tecnológica (5G, por exemplo) e as mudanças climáticas.

Precisamos ter clareza de como vamos nos comportar diante desses desafios. Na inovação tecnológica, nós já estamos atrasados, mas, por outro lado, no que diz respeito às mudanças climáticas, somos, incontornavelmente, um dos três atores mais potentes na matéria no planeta. Portanto, precisamos desenvolver uma política externa que seja capaz de ampliar a nossa competitividade e de preservar os nossos interesses.

RPD: Existe espaço para a democracia na governança internacional?

HK: É um assunto bem espinhoso esse. O processo de governança internacional sempre girou em torno dos interesses das grandes potências ou dos países mais influentes no sistema internacional. Uma governança internacional mais democrática ou menos democrática depende, antes de tudo, de onde repousa o interesse dos principais players. É muito importante não se iludir e olhar para as coisas com elevado grau de realismo.

O que posso dizer é que em tema como o das mudanças climáticas, por exemplo, vejo uma disposição e uma inclinação favorável para a cooperação por parte de todos os países. Nessa matéria, em específico, é possível dizer que o equilíbrio tem sido a pedra de troque para regular o processo negociador e isso, sem dúvida, facilita o processo de governança; dá a ele contorno mais democrático.

Já em assuntos mais afeitos à temas como o de defesa e da segurança internacional, daí existem outras variáveis que acabam se sobrepondo de forma até antecipada ao que se espera em matéria de governança. Nenhuma grande potência fará concessões em benefício de uma discussão mais democrática na governança internacional. Estamos falando aqui da preservação de poder e de influência. O cálculo, nesse sentido, é regido por outras considerações. Você viu, por exemplo, a emissão de um comunicado conjunto sino-americano no âmbito da COP-26 (o que foi importante). Porém, você não verá isso acontecendo em matéria de defesa e segurança quando o assunto tocar o poder dissuasório das duas superpotências.

Saiba mais sobre o entrevistado

Hussein Kalout é cientista político, professor de Relações Internacionais, conselheiro do Harvard International Relations Council e pesquisador da Universidade Harvard. Entre 2016 e 2018, foi secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, integrou o Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) e foi presidente da Comissão Nacional de População e Desenvolvimento. É conselheiro internacional do CEBRI e coordenador do Núcleo América do Sul.

RPD || Por que as três mutações diárias da Ômicron aterrorizam o mundo

Reportagem Especial / Vanessa Aquino

Na última sexta-feira de novembro de 2021, na ensolarada África do Sul, uma sopinha de números e uma letra começavam a ser propagadas e agitavam o meio científico global: a B.1.1.529, nova variante do coronavírus, recém-descoberta, recebia de pronto a classificação de ‘preocupante’, por orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e seu grupo técnico consultivo sobre a evolução do vírus Sars-CoV-2.

No Centro para Resposta Epidêmica e Inovação, em Stellenbosch, acabara de se constatar: o vírus estava em Botsuana, país de fronteira; e Johanesburgo e Pretória, na província de Gauteng. Então, os pesquisadores pularam a sequência do alfabeto grego e a batizaram de ômicron, a 15º letra – para evitar preconceitos e estigmatizações: as próximas deveriam ter sido Nu (facilmente confundido com novo, em inglês) e Xi, um sobrenome comum na Ásia.

Mas não é o que sabe sobre a nova cepa que preocupa a ciência, governos e cidadãos: é o que não se sabe dela. Qual a eficácia das vacinas? Qual o grau de transmissão? E de letalidade? Vamos, então, ao que se sabe. A África do Sul é um país com número baixo de pessoas totalmente imunizadas (30%) – e se observa um aumento do número de casos e hospitalizações. “Não há dados realísticos da frequência da variante em vacinados e não vacinados”, explica o médico infectologista da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Júlio Croda.

Ele diz que a maior preocupação, no momento, é entender se a ômicron consegue escapar do efeito das vacinas hoje disponíveis. O que se sabe: “Ela tem mais risco de infectar novamente uma pessoa que já foi previamente exposta ao vírus, oferece mais chance de reinfecção”, lembra Croda. Na África do Sul, já circulou a variante original, a beta, a delta e agora a ômicron. “A maior chance de reinfecção é o dado que mais chama a atenção”, detalha ele, que foi diretor do Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, na gestão de Luiz Henrique Mandetta.

Como a variante ômicron é capaz de reinfectar pessoas previamente expostas, significa que quem já teve a infecção não está protegido. Mas será que isso acontece com vacinados também? “As informações que temos não garantem se essa nova variante terá algum impacto no que diz respeito a hospitalizações e óbitos”.

Mas, reforça ele, se as vacinas continuarem protegendo, principalmente para hospitalizações e óbitos, o impacto da variante vai ser mínimo. Em locais com elevadas coberturas, segundo o infectologista, haverá aumento do número de casos, mas sem aumento importante de hospitalizações e mortes.

O médico sanitarista e ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão defende que a prioridade para conter a variante é ampliar o acesso global à vacinação. “Quanto maior a cobertura vacinal global menor o risco do surgimento de novas variantes”, destaca. Para ele, outra medida importante é exigir o passaporte de vacinação, adotada em muitos países e na maior parte dos municípios brasileiros. “A exigência do passaporte para ter acesso a ambientes fechados, como shows ou eventos, funciona como uma barreira à ampliação da circulação viral e, principalmente, com caráter pedagógico de estímulo para que as pessoas se vacinem”.

Temporão destaca que, no Brasil, a vacinação tem avançado graças ao trabalho dos municípios. “Já atingimos 65% de cobertura vacinal com duas doses, mas precisamos ampliá-la para termos mais segurança para todos”, diz. Segundo ele, a atuação do governo federal tem sido falha. “Estamos sem Ministério da Saúde desde abril do ano passado, assim como sem ministro – que engrossa a fileira dos médicos negacionistas que, desde o início da pandemia, tem contribuído para a ampliação do número de casos e de óbitos”, conclui.

Férias fora do Brasil? Esqueça

Fundador e ex-diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o médico sanitarista Gonzalo Vecina avalia que a Anvisa tem cumprido o papel de fiscalizar aeroportos, alfândegas e migrações. No entanto, ele explica que a agência executa o que é determinado pelo Ministério da Saúde. “A Anvisa é um órgão de execução. Ela propõe o que acredita que deve ser feito, o Ministério da Saúde aprova e, só então, a agência executa”, explica.

A recente reabertura das fronteiras dos principais destinos turísticos do mundo, muitos brasileiros começam a sonhar novamente com viagens para o exterior. Mas, entende Vecina, este ainda não é o momento para programar férias fora do país - especialmente para a Europa, onde a variante delta circula com intensidade e também pelo surgimento de casos já confirmados da variante ômicron.

Dados coletados pela Reuters, segunda semana de dezembro, mostram que de cada 100 infecções relatadas por último em todo o mundo, mais de 50 o foram na Europa. A região está registrando 1 milhão de novas infecções a cada 2 dias aproximadamente, com 77,4 milhões desde o início da pandemia.

Testagem no Brasil

Quando a crise começou, em 2020, a capacidade de testagem no Brasil ainda era muito baixa. O teste mais importante na época era o teste molecular (RT-PCR) e o país tinha capacidade de realizar 5,6 mil testes/ dia. No início do segundo semestre houve uma importante expansão dessa capacidade de testagem, com 80 mil/ dia.

No entanto, Vecina acredita que ainda é um número pequeno. “A Alemanha, com 1/3 da nossa população, tem uma capacidade de fazer 250 mil testes diariamente”, diz. Para ele, é fundamental testar. “É importante para isolar pessoas que sejam positivas, para que parem de infectar outras pessoas”, reforça.

Mutações

O médico Mário Roberto Dal Poz, ex-coordenador do programa Health Workforce Information and Governance, da Organização Mundial da Saúde (OMS), explica que as mutações de um vírus ocorrem porque ele “busca continuar existindo” e, quanto maior a frequência de transmissão, maior a probabilidade de aumentar o número de modificações.

“Em geral, boa parte de modificações em vírus é pequena adaptação para ele buscar sobreviver. Algumas mudanças tornam o vírus mais agressivo ou mais transmissível. Nesse caso específico, desenvolveu-se a vacina e ela inibe ou impede o aparecimento de casos graves ou eventualmente óbitos. Porém, não impede a transmissão.”

Dal Poz diz que é sempre desafiador o surgimento de uma nova variante, porque é preciso observar o comportamento dela para saber qual o impacto de uma modificação específica. “É preciso olhar com atenção se ela vai ser mais agressiva, se vai se espalhar mais rapidamente. Esses são os elementos que estão na mesa”, analisa.

Aparentemente, a variante ômicron se transmite com maior rapidez. “Talvez isso ocorra porque onde ela está andando mais rapidamente é em grupos de população que têm taxas de cobertura vacinal menor, como é o caso da África do Sul e de alguns países da Europa com seus bolsões de não vacinados”, considera.

Para ele, é possível reduzir o aparecimento de novas variantes com a vacinação. “Quanto maior a cobertura vacinal, menos chance de aparecimento de novas variantes. Não é 100% obviamente, mas essa é a equação. Porque a cobertura vacinal reduz a chance de que o vírus fique solto, de forma selvagem”, explica Mario Dal Poz.

O que fazer

Para conter a propagação da variante, é importante manter medidas individuais de proteção, como o uso de máscaras, distanciamento e evitar aglomerações. “A máscara funciona para qualquer variante”, reforça Croda.

Além disso, é importante avançar na vacinação. É fundamental completar o esquema com as duas doses e a dose de reforço, principalmente em pessoas idosas e imunossuprimidas. Detalhe: somente 34% dos idosos receberam dose de reforço e, como o Ministério da Saúde anunciou há meses, a maioria dos idosos está apta para receber a dose de reforço.

Gonzalo Vecina também cobra que não se devam abrandar as medidas de restrições. “Eventos de massa são extremamente perigosos”, diz. Ele admite que até dá para ir num bar, restaurante, peça de teatro ou cinema. “Tudo de máscara. Mais do que isso, ainda não é hora de fazer”.

Saiba mais sobre a autora

Vanessa Aquino é graduada em jornalismo e especialista em ciência política. Produziu conteúdo para o jornal Correio Braziliense, Revista Encontro, Jornal de Brasília e para o portal Poder 360. Atuou como consultora de comunicação na Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e assessora de imprensa no Ministério da Saúde e Caixa Econômica Federal.

RPD || Cultura política democrática e republicana

Ricardo Marinho

Qual é o destino de nossa cultura política agora que o mundo que a viu nascer não existe mais? José Antonio Segatto (Cultura política e democracia. Curitiba: CRV, 2020. 248 p.), nesta antologia de artigos e ensaios, dedicou amplo espaço às mudanças que ensejaram essas transformações, bem como a conjuntura, nascida entre nós após o abalo de 2013, e indo até a antessala da pandemia. Esses ensaios, coletados aqui neste volume, traçam uma história nada linear de nossa cultura política e democracia para destacar a tortuosidade, as involuções e explorar suas perspectivas.

Faz isso a partir de um conjunto complexo de inspirações, que passam por Machado de Assis (1838-1908) e seus irmãos gêmeos em Esaú e Jacó (1904), recentemente redimensionados na telenovela Um lugar ao sol em exibição; Antonio Gramsci (1891-1937) e sua análise do Risorgimento em tudo necessária para nossos 200 anos (1822) e sua inspiração para o nascimento da Itália (1861); Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957) e seu O leopardo (1958); o conto 1º de maio de Mario de Andrade (1893-1945) que tem fincas raízes no autor que dedicou à data outro livro em 1985; o Amauta, de José Carlos Mariátegui (1894-1930); Caio Prado Junior (1907-1990), Nelson Werneck Sodré (1911-1999) e muitos da extraordinária onda de produção criativa dos últimos anos.

Compõe-se de 26 artigos publicados no calor da hora no jornal O Estado de São Paulo, escritos nas suas palavras “para tentar compreender e sugerir alternativas a problemas postos pela conjuntura”, bem como de outros 16 ensaios que abraçam as universidades públicas, teoria política e democrática, relações entre Estado e sociedade, partidos e eleições, organizações sindicais e relações de trabalho, esquerda e direita, as relações entre literatura e história, o papel dos intelectuais, os militares, revolução e suas desventuras, globalização entre outras questões espinhosas. Mas ele tem um compromisso com a defesa da cultura política democrática e republicana.

Desta forma, não é um livro a passeio. Apesar de sua linguagem acessível, exige do seu leitor a disposição de adentrar nesses terrenos movediços e de soluções nada fáceis.

A leitura de Cultura política e democracia, ciente de que Segatto é um historiador e de formação crítica sólida, mas sempre ciente de que seu permanente desmanche no ar, nos faz parar para refletir sobre o fato desta obra ser fruto do acompanhamento da crise da cultura política e da democracia manifesta em 2013 e, para tal objetivo, mobiliza sua experiência de mais de 25 anos na busca de saídas.

A atenção é centrada, assim, na sociedade, no mundo e na cultura política, observando, de um lado, as formas de expressão na era da globalização, no pequeno espaço que hoje permanece na cultura democrática e republicana, e, de outro lado, o reflexo do papel dos intelectuais e o da ciência sobre muitos outros aspectos da arte e cultura contemporâneas.

Não é por acaso que Segatto observa que a revolução científico-tecnológica dos séculos XX e XXI mudou as formas e os ritmos dos dias tais como acontecia anteriormente na humanidade. Neste mundo de ilusões de supostas infinitas possibilidades, o popular e as massas, depois de terem feito irrupções na história no século anterior, como interpreta o Machado de Assis, ficaram subsumidos a anti-heróis de 2013 para cá no cenário político. Para Segatto, este ressurgimento rompe muros entre a sociedade política e a vida avessa à democracia e república, entre a veneração e o consumo, o trabalho e o lazer, o corpo e o espírito. Ele conduziu até aqui a um esvaziamento progressivo do papel até então decisivo reservado à cultura política, o que acabou por fazer emergir uma sociedade incivilizada onde uma das suas melhores expressões foi o governo de Donald Trump.

Para Segatto, o belo, a estética e, consequentemente, a cultura política de sentido republicano e democrático deram lugar a uma cultura com significado antropológico puramente descritivo, empurrando-a para a desrepublicanização progressiva da cultura, da política e da sociedade, examinando, com extrema clareza, o que tem acontecido em escala global no intervalo dos anos analisados, com o advento e a afirmação dos diversos e numerosos partidos permissivos ao populismo, muitas vezes de extrema direita, na Europa e nas Américas.

E como sairemos desta adversidade? Há que revigorar o reformismo republicano e democrático. Esta é uma das diversas observações que Segatto nos indica nessa árdua reconstrução.

Saiba mais sobre o autor

* Ricardo José de Azevedo Marinho é professor do Instituto Devecchi e da Unyleya Educacional

** Artigo produzido para publicação na Revista Política Democrática Online de dezembro/2021 (38ª Edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.

*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na Revista Política Democrática Online são de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, as opiniões da Revista.

RPD || Editorial: Tarefas dos democratas

A poucos dias do início do quarto ano do mandato presidencial, confirmam-se, um a um, todos os prognósticos pessimistas acumulados nos três últimos anos. Embora a crise sanitária aparente uma trégua, apesar da omissão e dos erros consecutivos do governo federal, a economia segue em prostração, enquanto prossegue a marcha da destruição das instituições.

O quadro inspira cuidados e demanda clareza e coragem do conjunto das forças de oposição democrática. A tarefa primeira é, sem dúvida, enfrentar a engenharia eleitoral de 2022. Articular com eficácia os momentos da campanha, já em curso, do primeiro e do segundo turnos das eleições. Preservar os espaços de manifestação legítima das diferenças programáticas, sem deixar de apontar os inimigos da democracia, a serem enfrentados de forma unitária no segundo turno das eleições.

O sucesso nessa tarefa não eximirá, contudo, o conjunto dessas forças, em qualquer circunstância, mesmo que separadas nos campos futuros de governo e oposição, de trabalhar de forma conjunta na implementação de uma agenda básica comum à frente democrática. O desafio é grande. Trata-se, afinal, de uma agenda de reconstrução democrática do país.

Sua faceta mais evidente é a reconstrução do conjunto de políticas públicas construído paulatinamente, nas últimas três décadas, ao amparo da Carta de 1988. Urge reerguer, primeiro, e fazer avançar, a partir da terra arrasada, as políticas de defesa dos direitos humanos, de proteção ao meio ambiente, de educação, saúde, segurança pública, mobilidade urbana, entre outras, todas indispensáveis ao exercício da cidadania consciente.

É preciso também enfrentar os pontos cegos institucionais do nosso sistema representativo. Está claro que o desenho de nossa regra eleitoral estimula um ordenamento peculiar de prioridades políticas, que erige, em primeiro lugar, a reprodução eleitoral dos mandatos, acima de quaisquer compromissos firmados com partidos e eleitores. Essa é a chave para compreender a resiliência institucional do governo, assim como certas pautas, aparentemente não razoáveis, dos legisladores. Alguma reforma política, que injete responsabilidade no sistema, se impõe.

Finalmente, a recuperação de uma cultura política plenamente democrática – que valorize o respeito aos adversários, a legitimidade da divergência e a alternância no poder – deve ser um objetivo perseguido de forma permanente por todas as forças integrantes desse campo. O apoio que parte importante dos eleitores empresta a um governo abertamente autoritário só é compreensível a partir da rejeição aguda a todas as alternativas restantes. Ou seja, o processo de deslegitimação da política, que erode desde 2013 a confiança da população na ordem democrática, precisa ser revertido desde já, a partir de um acordo mínimo em torno das regras de interlocução e decoro que devem vigorar na esfera pública.

RPD || A pedra no meio do caminho

Sergio C. Buarque

O ano de 2021 termina com recessão técnica, interrompendo o movimento de recuperação econômica do primeiro semestre, diante do desastre de 2020, quando a economia do Brasil encolheu 4,1%. A recessão deste final de ano coincide com a aceleração da inflação, que encerra o ano com emblemáticos dois dígitos, apesar do endividamento das famílias e das restrições de gastos governamentais. Para além da crise internacional da pandemia – elevação dos preços das commodities e desorganização da cadeia global de suprimento –, a combinação perversa de recessão e inflação no Brasil foi alimentada pela crise hídrica, provocando elevação dos preços da energia, e a desastrosa postura do governo, gerando incerteza e desvalorização cambial. O Brasil vai iniciar 2022 com a cara amarga de estagflação, o pior dos mundos para os brasileiros e um grande dilema para os formuladores de política econômica.

Esta assustadora ameaça pode estar sendo contrabalançada por três informações positivas que sinalizam para a melhoria da economia brasileira em 2022. A primeira, é a recuperação da produção de petróleo, com queda de 18,7% dos preços internacionais da commodity (de US$ 86, registrado ainda em outubro, chegou agora a US$ 69,9). A diminuição ou mesmo estabilização dos preços dos combustíveis praticados pelas refinarias brasileiras seguram a pressão inflacionária com seu efeito na cadeia produtiva do Brasil. Além disso, a generosidade da natureza, com chuvas abundantes no sul e sudeste, aumentando os níveis dos reservatórios, suspende, por enquanto, o risco de racionamento e diminui a geração térmica que aumentaram as tarifas de energia. Para completar o cenário, o Brasil vai virar o ano com quase 70% da população totalmente vacinada, o que permitirá o funcionamento normal da economia, a não ser que a nova variante do Covid-19 seja resistente às vacinas, o que parece pouco provável.

Se tudo der certo, em 2022 a economia brasileira poderá crescer em torno de 1% (o Relatório Focus projeta crescimento de 0,51%), favorecida pela estabilização dos preços do petróleo (sempre voláteis) e a redução das tarifas de energia, eliminando o risco de racionamento e, portanto, moderando as pressões inflacionárias (Focus estima o IPCA chegando 5%) acompanhado da elevação da taxa Selic. O desemprego deve declinar um pouco, mas ainda permanece elevado (pouco abaixo dos atuais 12,6% da População Economicamente Ativa e cerca de 13,5 milhões de trabalhadores), ainda comprometendo a renda e, portanto, a demanda das famílias.

Infelizmente, tudo não dará certo. O Brasil tem uma pedra no meio do caminho, uma enorme e perigosa pedra: o governo desmantelado, incompetente e demolidor de Jair Bolsonaro. O fator Bolsonaro cria um clima de incerteza e desconfiança dos agentes econômicos e dos investidores externo, que se reflete na desvalorização cambial e na contenção dos investimentos indispensáveis para a dinamização da economia. A incerteza e a instabilidade política tendem a se ampliar porque o Bolsonaro (a pedra no caminho) vai estar em plena campanha eleitoral, ameaçado por baixa aprovação do eleitorado e agarrado ao Centrão, ávido pelo aumento dos gastos públicos para conquistar o eleitorado. Será muito difícil recuperar a confiança dos agentes econômicos, principalmente depois da manobra para flexibilização do Teto de Gastos e a projeção de um déficit nominal de mais de 6% do PIB. Ao longo deste ano, mesmo com alguns sinais positivos na economia, o Risco Brasil – que mede a percepção dos investidores em relação ao desempenho saltou de 150 para 200 pontos – aumentou de 33%.

A principal aposta eleitoral de Bolsonaro é o chamado Auxílio Brasil, com o qual pretende disputar com Lula a paternidade do “maior programa social do mundo”, como alardeava o ex-presidente e propagandeou o Partido Liberal no ato de filiação do presidente.

O Auxílio Brasil quase dobra o valor do Bolsa Família, em termos nominais, injeta de mais de 50 bilhões de reais em transferência de renda. Indispensável diante da dramática crise social do Brasil, o Auxílio Brasil ajuda a moderar a pobreza extrema, mas terá efeito limitado e apenas compensatório enquanto a economia continuar patinando. O Brasil precisa mesmo é de uma política econômica que impulsione a recuperação da economia, gerando emprego e renda, todo o contrário do imediatismo da campanha eleitoral e da mediocridade política do presidente da República e de grande parte do Congresso Nacional.

*Sérgio C. Buarque é economista com mestrado em Sociologia, professor da Universidade de Pernambuco (UPE), consultor em planejamento estratégico com base em cenários e desenvolvimento regional e local, sócio da Multivisão Planejamento Estratégico e Prospecção de Cenários e da Factta Consultoria, Estratégia e Competitividade. É sócio fundador da Factta Consultoria. Fundador e membro do Conselho Editorial da Revista Será? e membro do Movimento Ética e Democracia.

Saiba mais sobre o autor

*Sérgio C. Buarque é economista com mestrado em sociologia, professor da Universidade de Pernambuco (UPE), consultor em planejamento estratégico com base em cenários e desenvolvimento regional e local, sócio da Multivisão-Planejamento Estratégico e Prospecção de Cenários e da Factta-Consultoria, Estratégia e Competitividade. É sócio fundador da Factta Consultoria. Fundador e membro do Conselho Editorial da Revista Será? e membro do Movimento Ética e Democracia.

** Artigo produzido para publicação na Revista Política Democrática Online de dezembro/2021 (38ª Edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.

*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na Revista Política Democrática Online são de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, as opiniões da Revista.

RPD || A fome não espera

Kelly Quirino

Chegamos ao final de 2021 com trágicas marcas. Além das mais de 600 mil vítimas que faleceram em decorrência da covid-19, o Brasil retornou ao Mapa da Fome com aproximadamente 19 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave: mais de 24 horas sem comer.

Em 2014, o Brasil havia saído do mapa da fome (quando 5% da população vivem em situação de fome grave). O retorno ao mapa não se deve apenas à crise econômica e à pandemia do coronavírus. Tanto a saída como o retorno se devem a políticas públicas.

Em 2003, lançou-se o Programa Fome Zero para erradicar a fome no país. A iniciativa era coordenada pelo antigo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e consistia em uma ajuda financeira às famílias em situação de vulnerabilidade social (antigo Bolsa Família), construção de cisternas no semiárido para promover segurança hídrica, construção de restaurantes populares, distribuição de vitaminas e suplementos e principalmente a criação de um Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

Uma das contribuições foi a possibilidade de a sociedade civil participar da Política de Segurança alimentar por meio do Consea – Conselho Nacional de Segurança Alimentar – que articulava as políticas de combate à fome nas três instâncias de governo – municipal, estadual e federal – além de ajudar na elaboração dos planos de combate à fome e à miséria. Cabe destacar a criação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Educação Escolar (PNAE).

O primeiro permitia que o governo adquirisse alimentos produzidos por agricultores familiares, formar um estoque e distribuir para entidades socioassistenciais como albergues, casas de repousos e restaurantes populares. O segundo também estimulava a produção dos agricultores familiares a destinarem alimentos saudáveis para as escolas públicas. Além de fomentar o cooperativismo e o associativismo por parte dos agricultores familiares, estes dois programas contribuíram muito para a saída do mapa da fome. Para termos a dimensão do impacto destas ações, em 2003, 44 milhões de pessoas no Brasil sofriam com a fome ou insegurança alimentar. Após 11 anos de programa, 3, 4 milhões de pessoas no Brasil não consumiam 2200 calorias diariamente como recomenda a Organização Mundial da Saúde.

Estas políticas começaram a ser desmontadas em 2016, quando começaram os repasses para os programas como o PAA, revisões no número de participantes do Bolsa Família e menos recursos para o Programa de Cisterna. Aliada à crise econômica, a subida da inflação, o aumento do desemprego são fatores que também explicam o aumento de pessoas em situação de insegurança alimentar.

A pandemia de covid-19 só agravou processo iniciado havia menos cinco anos. As 19 milhões de pessoas que passam fome no Brasil, atualmente, não estão nesta situação apenas por causa da crise sanitária. Questões políticas e econômicas influenciaram diretamente neste cenário.

E não são apenas números. Estas pessoas que passam fome têm cor e gênero: são, em sua maioria, pessoas negras e mulheres. As mulheres são mães sozinhas, sem companheiro ou o pai dos filhos para ajudar na subsistência da família.

Esta vulnerabilidade das mulheres negras é um efeito do racismo que estrutura a sociedade brasileira, que em um momento de crise, são as primeiras a sentirem as consequências.

Ângela Davis traz uma reflexão sobre este fenômeno. A liberdade faz parte do ideal do Ocidente, pós Revolução Francesa, e foi uma das lutas históricas das pessoas negras que foram escravizadas. Só que no capitalismo de nossos dis, do que adianta a liberdade se há pessoas que não sabem se terão o que comer? Segundo Davis: “Se você é livre em um sentido politico, mas não tem comida, que liberdade é essa? A liberdade de morrer de fome?”

O questionamento de Davis, que é contemporâneo, dialoga com a obra de outra mulher negra: Carolina Maria de Jesus. Em 1955, na cidade de São Paulo, ela diariamente se preocupava para saber se teria comida para oferecer a seus filhos. Em seu clássico livro, Quarto de Despejo, um diário da vida que levava em uma favela, ela diz: “Eu queria ficar em casa, mas eu não tinha nada para comer. Será que só eu que levo esta vida? O que posso esperar do futuro?”

Carolina já apresentava a fome e indagava sobre qual futuro ela poderia ter. Que futuro têm 19 milhões de pessoas que passam fome em 2021? Que país é este, que após 66 anos, ainda não superou a fome? Aliás, pensávamos que tínhamos superado, quando o país saiu do mapa da fome, mas com este retorno quais são as propostas que podemos implementar como políticas públicas para erradicarmos a fome de vez em nosso país.

E a fome não é um problema só dos governantes. É um problema de toda a sociedade. E não se resolve com doações de cestas básicas. De um lado, a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional deve ser o carro chefe de um governo que respeita os ideais republicamos e os Direitos Humanos. Só que cabe à Sociedade não naturalizar a fome, que é fruto de nossas desigualdades históricas e também de um racismo estrutural na sociedade brasileira. Não podemos esperar as eleições de 2022 para começarmos ações de combate a este problema. Isto é para já. A fome não espera! E se quisermos projetar um futuro, temos de ter um projeto de país que nos tire do mapa da fome definitivamente.

Saiba mais sobre a autora

* Kelly Quirino é doutora em Comunicação pela Universidade de Brasilia (UnB), Mestre em Comunicação Midiática e Jornalista Diplomada pela Universidade Estadual Paulista. Pesquisa jornalismo, relações raciais e diversidade.

** Artigo produzido para publicação na Revista Política Democrática Online de dezembro/2021 (38ª Edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.

*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na Revista Política Democrática Online são de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, as opiniões da Revista.

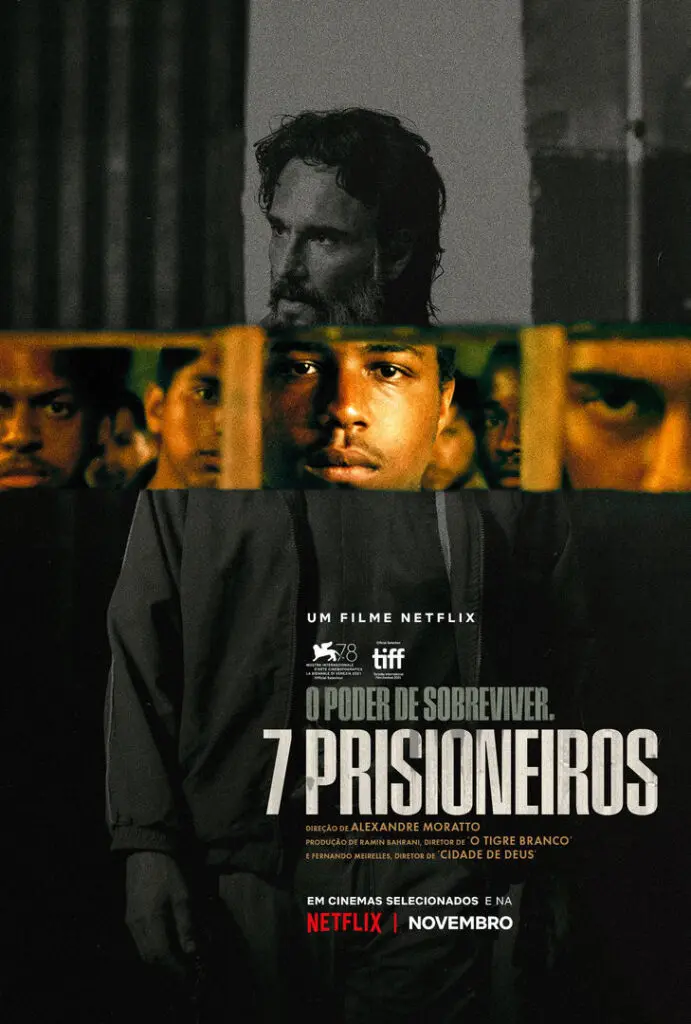

RPD || 7 Prisioneiros - Quem é prisioneiro de quem?

Lilia Lustosa

Desde 1986, a cada 2 de dezembro, o mundo celebra o “Dia Internacional para a Abolição da Escravatura”, data criada pela ONU com o intuito de por fim à escravidão de seres humanos. Parece inacreditável, quase uma piada de mal gosto, que até hoje precisemos de uma data para lembrar-nos que escravidão é uma violação dos direitos humanos. No Brasil, um crime previsto no Artigo 149 do Código Penal.

O fato é que, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), ainda existem cerca de 40 milhões de pessoas em situação análoga à escravidão em todo o mundo. É a tal escravidão contemporânea, presente em várias partes do planeta, aparecendo cruelmente em nosso território, tanto em fazendas do interior, como em metrópoles tais como Rio e São Paulo. Ou seja, ainda é imprescindível falar, repetir e gritar para empregadores e empregados de plantão que a escravidão tem de acabar. E nessa missão hercúlea, a sétima arte pode desempenhar um grande papel!

O tema, na verdade, já foi tratado inúmeras vezes pela cinematografia de distintos países. Em 2013, por exemplo, a Argentina produziu o duro O Patrão: Radiografia de um Crime, de Sebastián Schindel, que conta a história real de um homem vindo do norte do país para a capital Buenos Aires, em busca de melhores condições de vida, mas que acaba se deparando com uma realidade nada bonita, em que se torna escravo do dono do açougue onde trabalha. O funcionário, no início, passivo e benevolente, vai, pouco a pouco, se descontrolando, até perder a cabeça e assassinar seu algoz em plena luz do dia (calma, não é spoiler, é só o começo da trama). O filme retratou tão bem o tema que, na ocasião, a OIT-Argentina pediu licença para usá-lo como ferramenta de campanha contra a escravidão moderna no país. E o ator Joaquín Furiel, que encarna o protagonista, acabou se tornando embaixador dessa instituição onusiana.

Já bem recentemente é uma obra brasileira que vem chamando a atenção nesse quesito. Trata-se de 7 Prisioneiros, lançado em setembro no catálogo da Netflix e laureado como o Melhor Filme em Língua Estrangeira no Festival de Veneza deste ano. Dirigido pelo brasileiro-americano Alexandre Moratto, o filme – que não é baseado em nenhuma história real específica, mas em tantas outras bem reais, infelizmente – segue a jornada do jovem Mateus (Christian Malheiros), que, com seus apenas 18 anos, sai do interior de São Paulo rumo à capital do Estado, com a promessa de um emprego que garantirá vida digna para ele e sua família. Junto com Mateus, outros jovens vão tentar a mesma sorte. Partem temerosos, sem muita informação sobre o futuro trabalho, mas com o coração cheio de esperança. Até aí, nada de novo!

Lá chegando, porém, descobrem que o “trampo” é em um ferro-velho, desmontando carros com o objetivo de revender as peças. Tudo ilegal, parte de uma rede ainda bem maior de ilegalidades, que envolve outros empresários, policiais e políticos da região. É também nesse ferro-velho que vão morar, em um quartinho com beliches, sujo e mal iluminado com acesso limitado a banheiros. A comida? Bem pouca e restrita. Tudo devidamente descontado do “holerite” dos trabalhadores, que se descobrem assim eternos devedores do patrão. Aos poucos, o que era sonho vira pesadelo, e os jovens se descobrem prisioneiros de Luca, um excelente Rodrigo Santoro, diga-se de passagem, com cabelos longos e grisalhos, com um ar que enoja por seu cinismo, frieza e crueldade.

Mas não se engane quanto ao desfecho dessa história, já que os personagens, aparentemente simples do início, vão se tornando mais complexos a cada cena, trazendo novas camadas de reflexão para o filme, deixando-nos surpresos, revoltados e decepcionados com a natureza humana. Ao mesmo tempo, impotentes, tristes em angustiados ao vermos ali tão bem exposta a intrincada rede de injustiças que leva tantas pessoas a “perderem o coração” ao longo da caminhada… Tudo isso, sem se deixar cair na armadilha do maniqueísmo simplista, em que só reinam mocinhos e bandidos.

Contando com Fernando Meirelles e Ramin Bahrani (diretor de O Tigre Branco, 2021) na produção, 7 Prisioneiros choca, agride e revolta, ao mostrar um sistema perverso de exploração cujas raízes profundas jogam na nossa cara as dores e as feridas geradas por uma desigualdade social abissal. Um filme-espelho que nos leva a refletir sobre o papel que cada um de nós desempenha nessa cadeia predatória que urge ser desmantelada para que datas como essa não sejam mais necessárias no calendário nem na cinematografia de ninguém.

Saiba mais sobre a autora

* Lilia Lustosa é formada em Publicidade, especialista em Marketing, mestre e doutora em História e Estética do Cinema pela Universidade de Lausanne, Suíça.

** Artigo produzido para publicação na Revista Política Democrática Online de dezembro/2021 (38ª Edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.

*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na Revista Política Democrática Online são de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, as opiniões da Revista.

RPD || Nazin Hikmet

Ivan Alves Filho

Ao mesmo tempo em que dizia ser o artista "o engenheiro da alma humana", o poeta turco Nazin Hikmet considerava a poesia como "a mais sangrenta das artes". Isso talvez se devesse ao fato de que Nazin Hikmet, mais do que ninguém, conhecesse os perigos que rondavam a liberdade de expressão. Do homem comum àquela do artista. E não era para menos: o poeta passou mais de 15 anos de sua vida encarcerado pelas diferentes ditaduras turcas. Nascido em 1902, em Salônica (hoje pertencente à Grécia), Nazin Hikmet foi condenado diversas vezes por professar ideias marxistas e, também, por pertencer ao Partido Comunista Turco. O mínimo que se pode dizer é que o escritor viveu uma vida de romance.

Hikmet foi uma das primeiras vozes, em seu país, a se insurgir contra o massacre dos armênios pelos turcos, em 1915. O poeta viajaria depois para Moscou, então capital da recém-formada União Soviética, onde estudaria Sociologia entre 1921 e 1928. Na cidade que definiu um dia como aquela "dos seus sonhos", Nazin Hikmet tornou-se amigo dos futuristas russos, muito particularmente do poeta e agitador cultural Vladimir Maiacovski. A Rússia revolucionária o fascinava.

Plenamente integrado ao Partido Comunista, ele retorna ilegalmente a seu país, sendo preso em 1932. Anistiado em 1935, é mais uma vez encarcerado em 1938. Nazin Hikmet só viria a ser libertado em 1950, após uma greve de fome. Pesava contra ele a acusação - totalmente falsa - de ter "incitado a Marinha à insurreição". O poeta parte para o exílio na Polônia então socialista. Nazin Hikmet faleceria em Moscou, a cidade de seus sonhos de juventude, em 1963. Nunca mais poria os pés na Turquia. Somente em 2009, as autoridades devolveriam, simbolicamente, a nacionalidade turca ao poeta.

A liberdade por vezes incomoda. Traduzido em quase todos os idiomas cultos do mundo, somente quarenta anos após sua morte é que os livros de Nazin Hikmet obteriam autorização para serem editados na Turquia.

"Viver, que eu esteja na prisão ou em liberdade, é sempre uma felicidade", disse o poeta em uma de suas cartas de cárcere. Poeta de versos livres - em todos os sentidos - Nazin Hikmet soube ser a voz da Turquia moderna. Falou pelos operários e camponeses. Pela rica História da Turquia, terra de Homero, Pitágoras e São Paulo. Falou por todos os oprimidos de sua terra. Pela nacionalidade turca em afirmação. Em vários países, no decorrer do século XX, muitos poetas e escritores comunistas encarnaram esse perfil, aliás. De Louis Aragon na França a Yannis Ritzos na Grécia. De Pablo Neruda no Chile a Ferreira Gullar no Brasil. De Lu Sin na China a Bertold Brecht na Alemanha. De todos, Nazin Hikmet talvez tenha sido aquele de vida mais trágica. E bela.

Marcadas por intenso lirismo, as poesias de Nazin Hikmet comovem pela candura e inabalável fé no homem. "Eu sou amor dos pés à cabeça", escreveria ele.

Um amor que o poeta esparramou generosamente pelo mundo.

Saiba mais sobre o autor

* Ivan Alves Filho é historiador, licenciado pela Universidade Paris-VIII (Sorbonne) e pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris em História; jornalista e documentarista brasileiro. É autor de mais de uma dezena de livros.

** Artigo produzido para publicação na Revista Política Democrática Online de dezembro/2021 (38ª Edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.

*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na Revista Política Democrática Online são de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, as opiniões da Revista.

RPD || O espaço da centro-esquerda

Alberto Aggio

Há dois desafios diante de nós que poderão definir o curso das eleições de 2022, tanto para presidente da República, como para governadores e representações parlamentares. Enfrentados com espírito público e exigência histórica, poderão redefinir também o espaço da centro-esquerda em nosso país.

O primeiro é que a população seja capaz de rever o grave erro de 2018 e impedir mais um mandato de Jair Bolsonaro. Nesse caso, a eleição está revestida de um caráter plebiscitário. Bolsonaro é, certamente, o pior presidente da história do Brasil. Seu governo foi traumático para os brasileiros, notadamente por seu negacionismo, que deixou saldo de mais de 600 mil mortos em razão da péssima gestão sanitária durante a pandemia. Bolsonaro manteve-se como ameaça permanente à democracia e à convivência cívica, promovendo diuturnamente ataque destrutivo às instituições democráticas. À arrogância dos arroubos antidemocráticos, somou-se a desorientação econômica cujo resultado a olho nu é o aumento da desigualdade, da fome e do desamparo aos mais necessitados. A obra de reconstrução depois de Bolsonaro será dura e difícil.

O segundo desafio é mais estrutural e estratégico. Trata-se de redefinir um rumo para o País. Por sorte, Bolsonaro não conseguiu erodir por completo a democracia nem tampouco alguns dos pilares da experiência moderna brasileira. Uma trajetória com muitos déficits, é certo, mas também de conquistas e avanços importantes. O Brasil construiu sua experiência moderna buscando sempre se atualizar ao mundo. Mesmo em períodos em que predominou um certo “nacionalismo”, a lógica do aggiornamento ao andamento do mundo se manteve presente. E isso se deu, tanto no plano das instituições políticas, das ideias, da cultura e das ciências, como na vida material, na ampliação da vida urbana, no estabelecimento e avanço da industrialização, na modernização do campo, na incorporação e inovação tecnológica etc. Mas, com Bolsonaro, o país ingressou numa deriva dramática, e não se vê emergir organizadamente uma proposta nova de articulação entre a nossa específica modernização e a imperiosa necessidade de retomarmos os eixos da nossa atualização ao mundo.

Diante dessa encruzilhada, antes de delinear respostas, é preciso saber fazer perguntas. Mobilizando Lenin, dirigentes petistas retomam de forma grandiloquente a pergunta: “quem são os inimigos do povo?”, quando, a partir da mesma inspiração, a pergunta mais adequada, metodológica e politicamente, seria outra, a saber: “o que fazer?”. Perguntas inadequadas, com respostas simples (e falsas), podem agradar, mas são retóricas e apenas iludem. Desafiadoras, as perguntas corretas exigem respostas inovadoras, abertas e corajosas.

Quando Fernando Henrique Cardoso, ao propor a estabilização da moeda e o controle da inflação, definiu que era necessário dar um rumo para o País, o Brasil conseguiu se reintegrar à globalização, com mudanças internas significativas, dentre elas as privatizações e a reforma administrativa do Estado. Lula não retroagiu os elementos basilares dessa estratégia; ao contrário, os usou com êxito, embora equivocadamente os tenha tratado como “herança maldita”. Os descaminhos que viriam longo em seguida todos conhecemos, e o país perdeu o rumo. Bolsonaro é apenas uma das consequências dramáticas desse enredo. Mas vale mencionar: culpado por enrijecê-la, não foi ele quem inventou a maldição da polarização que nos divide e bloqueia nossa democracia.

Para além dos grandes personagens que se perfilam às eleições presidenciais de 2022, o fato é que passou a existir uma janela de oportunidade para virada substantiva no seio da esquerda democrática. A supressão das coligações e a já definida “cláusula de desempenho”, bem como a recém-estabelecida possibilidade de se constituírem “federações partidárias”, são aberturas a novas possibilidades.

A direita democrática movimentou-se no sentido da agregação, fundindo PSL e Democratas no “União Brasil”. Algo similar ocorre com a esquerda satelitizada por Lula. A filiação de Bolsonaro ao Partido Liberal (PL) é apenas protocolar. Como não poderia ser diferente, o que predomina, nesses casos, são interesses eleitorais de caráter local e regional.

Há, contudo, um espaço aberto à centro-esquerda, que não se configura apenas como eleitoral. A realização de prévias no PSDB, que deu a vitória a João Doria, foi o fato mais relevante nesse campo. Não é aqui o lugar mais apropriado para discutir essas prévias e seus resultados. Mas é açodada ou simplesmente equivocada a conclusão de que o PSDB foi “devastado pelo bolsonarismo”.

O fato é que a centro-esquerda – e aí se pode incluir o Cidadania – ainda não se movimentou no sentido de articular uma “federação”, que pela legislação deve durar os 4 anos da legislatura a ser eleita em 2022. PSDB e Cidadania (e talvez mais alguns partidos) poderiam refletir seriamente sobre isso. Entre os dois partidos há um percurso razoavelmente comum e responsabilidades compartilhadas em duros momentos de defesa e renovação da Nação que os habilita e dá lastro positivo para se pensar nessa possibilidade. Estaria aberta aí, com a “federação” inicialmente pensada entre esses dois partidos de culturas políticas aproximadas e muitos pontos em comum, o espaço de uma renovação da socialdemocracia brasileira.

Não é o caso aqui de alinhavarmos um programa mínimo para essa “federação”, mas deve expressar um contraponto forte tanto à direita extremada quanto à esquerda anacrônica que pontificam no cenário político atual. Com ela, a centro-esquerda terá condições de recuperar uma função nacional, democrática e reformadora, a ser desempenhada por essa corrente política essencial para o futuro do País.

Saiba mais sobre o autor

* Alberto Aggio é historiador, professor titular da Unesp (Universidade Estadual Paulista) e responsável pelo Blog Horizontes Democráticos.

** Artigo produzido para publicação na Revista Política Democrática Online de dezembro/2021 (38ª Edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.

*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na Revista Política Democrática Online são de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, as opiniões da Revista.

RPD || Disputa pelo streaming diversifica oferta na TV por assinatura

Henrique Brandão

A Netflix perdeu, no Brasil, a exclusividade que tinha há poucos anos como canal de streaming. Hoje, a oferta de plataformas é grande. A disputa pela atenção – e pelo intere$$e! – do possível assinante do canal pago é acirrada. Amazon Prime Vídeo, HBO GO, Starzplay, Globoplay, AppleTV+, Disney+, Paramount+, só para citar alguns, oferecem séries e filmes próprios e competem pelo crescente mercado audiovisual com a Netflix.

Com o acirramento da briga pela audiência, muitos dos filmes e das séries do catálogo da Netflix ou nem chegaram à plataforma ou saíram de cartaz, passando a ser exibidos por seus concorrentes – as produtoras originais. Isso obrigou a Netflix a investir cada vez mais em produções próprias.

No Brasil, quem é assinante da líder mundial do mercado de streaming já percebeu a mudança no perfil do seu catálogo. Nele, é cada vez maior o espaço ocupado por produções realizadas fora do eixo norte-americano. Espanha, China, Corea, México, Turquia, Noruega, Suécia, França, são alguns dos países encontrados no cardápio de atrações.

As produções se diversificaram cada vez mais, em busca da consolidação de mercados ao redor do mundo. Um exemplo é o êxito mundial da coreana “Round 6”. “Casa de Papel”, com seu sucesso estrondoso, abriu caminho para as séries em língua espanhola. Vários outros países entraram no radar. O Brasil, segundo maior consumidor de streamingdo mundo (perde apenas para a Nova Zelândia) é um deles. Há diversos projetos em andamento.

Até Portugal entrou na dança. A Netflix acabou de estrear sua primeira série portuguesa. “Glória” é um suspense histórico de espionagem, ambientado nos anos 1960, e mostra como a pequena vila portuguesa de Glória do Ribatejo entra no palco de operações da Guerra Fria. A partir da intervenção norte-americana, uma rádio, conhecida como RARET, foi instalada na pequena cidade para transmitir conteúdos proibidos nos países soviéticos e, ao mesmo tempo, espalhar propaganda anticomunista.

O principal personagem da história é um jovem que pertence a uma família que apoia o regime fascista de Salazar. Por influência do pai, vai trabalhar na rádio com a missão de servir de informante para a Pide, a polícia política salazarista. No entanto, ele já é agente da KGB, recrutado ainda jovem, quando estava servindo ao exército na guerra colonial portuguesa. Guardadas as devidas proporções, a série tem semelhanças com a premiada “The Americans”. “Glória” tem 10 capítulos e vale a pena assisti-la.

Outro país com produção de perfil político interessante disponível na Netflix é o Chile. Trata-se da série documental “Colônia Dignidade: Uma Seita Nazista no Chile” (em coprodução com a Alemanha). A série acompanha a terrível história de uma comunidade alemã, instalada a 350 km ao sul de Santiago, aos pés da Cordilheira dos Andes. Comandada por Paul Schafer, ex-soldado nazista que foge para a América Latina, o local passa a abrigar uma seita cristã fechada, com práticas religiosas e educativas aliadas a uma rotina de trabalho não remunerado. A disciplina rígida imposta pelo seu criador, ocultava, entre outras coisas, violência sexual contra menores de idade. Nos anos 1970, após o golpe que instalou a ditadura de Augusto Pinochet, a Colônia serviu como entreposto para o contrabando de armas, além de centro de tortura e desova de cadáveres de opositores do regime militar.

O surpreendente é que tudo foi devidamente registrado por um cinegrafista que atuava sob as ordens do próprio Schafer. Os filmes mostram uma visão idílica do lugar e eram usados como propaganda para atrair mais adeptos (nesse caso, Schafer mostrou-se um bom aluno de Goebbels, o ministro da Propaganda de Hitler, e da cineasta nazista Leni Riefenstahl).

O ponto em comum entre as duas séries é que ambas se passam na mesma época. Apesar de retratarem países diferentes, um europeu e o outro latino-americano, mostram, cada qual à sua maneira, os diferentes caminhos que cada um trilhou dali em diante. No Chile, após o golpe que derrubou Allende, em 1971, instalou-se a sanguinária ditadura de Pinochet, que deixou marcas indeléveis na vida chilena. Em Portugal, as lutas de independência de suas colônias e a forte estagnação econômica resultaram na Revolução dos Cravos, de 1974, que derrubou o regime salazarista e restaurou a democracia.

“Colônia Dignidade”, em especial, chama atenção pela coincidência de estrear no mesmo instante em que o Chile passa por um momento decisivo: em pleno processo eleitoral para a escolha do próximo presidente, o país corre o risco de instalar no poder um candidato de extrema direita, pinochetista declarado. A diferença é que, agora, a escolha pode se dar pelo voto. Caso ocorra, será um tremendo retrocesso.

Saiba mais sobre o autor

Henrique Brandão é jornalista e escritor.

** Artigo produzido para publicação na Revista Política Democrática Online de dezembro/2021 (38ª Edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.

*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na Revista Política Democrática Online são de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, as opiniões da Revista.

RPD || Charge

Saiba mais sobre o autor

* JCaesar é o pseudônimo do jornalista, sociólogo e cartunista Júlio César Cardoso de Barros. Foi chargista e cronista carnavalesco do Notícias Populares, checador de informação, gerente de produção editorial, secretário de redação e editor sênior da VEJA. É autor da charge publicada pela Revista Política Democrática Online.

** Artigo produzido para publicação na Revista Política Democrática Online de dezembro/2021 (38ª Edição), produzida e editada pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP), sediada em Brasília e vinculada ao Cidadania.

*** As ideias e opiniões expressas nos artigos publicados na Revista Política Democrática Online são de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, as opiniões da Revista.