Day: setembro 25, 2020

Raul Jungmann: A morte da política

O surgimento dos neopopulismos nos anos 2000 levou a emergência de uma linha editorial focada nos riscos e enfraquecimento da democracia. Em linhas gerais, todos os autores destacam, dentre as razões do sucesso dos regimes iliberais, o papel das redes sociais e da internet.

Estas, utilizadas para manipular eleitorados com base na utilização dos dados das grandes plataformas da internet – Facebook, Twitter, Google, Instagram -, tendo por ferramentas a Inteligência Artificial e o Big Data, colocam em risco a expressão da vontade popular em pleitos democráticos, a formação da vontade das maiorias e a própria verdade, isto é, os conceitos, valores e princípios partilhados por uma dada sociedade.

Da Empoli, no seu livro “Os Engenheiros do Caos”, radicaliza os riscos, ao concluir que a política mesma, tal qual a conhecemos, está com os dias contados. Segundo ele, não mais os políticos usam as ferramentas da tecnologia e os algoritmos para alcançar suas vitórias. São os algoritmos que, tendo por base a poderosa máquina das redes sociais, escolhem os políticos que melhor se adequam às possibilidades de obtenção de likes e engajamento – o fim último das plataformas da internet.

A exemplo do movimento Cinco Estrelas, hoje o maior da Itália, que escolheu o comediante Beppe Grillo para ser a face humana a popularizar o partido-algoritmo e vociferar contra o parlamento e as instituições democráticas. O conteúdo, a ideologia, o programa, ser de direita ou de esquerda, libertário ou fascista, racista ou antissemita, verdade ou fake news, nada importa.

E, como o ódio, a denúncia, o escândalo e o absurdo geram muito mais likes e engajamentos que a verdade, são eles que os algoritmos irão promover, destruindo todo e qualquer propósito ou razão política à sua frente. Isso leva Dominic Cummings, estrategista-chefe do Brexit, a afirmar que “quem quiser ter sucesso na política deve procurar físicos (de dados) e não marqueteiros”.

Certamente, essa “pós-política” ainda não tomou o lugar da política tradicional, mas é uma questão de tempo para que isso ocorra, pois os algoritmos podem chegar a cada um, através de mensagens via redes sociais, baseadas em dados sobre nossas personalidades, escolhas e gostos, de modo invisível ao público e com uma verdade, fake ou não, que alimente a raiva, rancor e ódio da política e dos políticos.

*Raul Jungmann - ex-deputado federal, foi Ministro do Desenvolvimento Agrário e Ministro Extraordinário de Política Fundiária do governo FHC, Ministro da Defesa e Ministro Extraordinário da Segurança Pública do governo Michel Temer.

Fernando Abrucio: Se pudesse, Bolsonaro mandaria embora funcionários do Ibama e da Funai

A estabilidade serve para garantir a profissionalização do serviço público e não para tornar inimputáveis os ocupantes dos cargos

O Executivo federal apresentou um conjunto de propostas de reforma administrativa, algumas já presentes numa PEC enviada ao Congresso, outras que ficarão para legislação posterior. Em linhas gerais, um diagnóstico sintético desse conjunto de medidas revela uma mistura de várias coisas: ações norteadas pela experiência internacional de reformas, proteções a corporações fortes do funcionalismo, medidas concentradoras de poder nas mãos da Presidência da República e várias lacunas ou confusões de diagnóstico, em particular uma enorme incompreensão em relação ao funcionamento dos serviços públicos num país como o Brasil. Mais do que isso, falta visão sobre o que deve ser o Estado brasileiro.

Há avanços no projeto vinculados, primeiramente, aos benefícios pagos aos funcionários públicos, que se expandiram ao longo do tempo e se tornaram, no mais das vezes, desvinculados do desempenho efetivo da burocracia. O ministro Bresser Pereira já tinha começado a limpar esse terreno, mas ainda há grandes problemas neste quesito. Também deve se atacar o uso completamente equivocado da ideia de isonomia que se alastrou pela gestão de pessoas do setor público. Um exemplo nesta linha foi a multiplicação de carreiras e o crescimento do salário inicial no plano federal.

O Executivo federal pretende mudar esse padrão, embora suas propostas, na forma em que foram apresentadas, ainda precisem ser mais bem lapidadas. A ideia de vínculo de experiência é um exemplo de proposição mal formulada. Óbvio que é preciso modificar o estágio probatório, que no mundo todo serve para formar e avaliar o funcionário público e sua continuidade no Estado, enquanto no Brasil nenhuma dessas duas coisas é feita. Porém, o que foi apresentado não deixa claro nem a formação nem a avaliação que seriam feitas.

A leitura do projeto global de reformas dá a impressão de uma proposta “pela metade”, de um reformismo incompleto. Por exemplo, o Executivo federal evitou tocar nos direitos dos atuais servidores públicos, bem como deixou em aberto os efeitos da reforma para os outros Poderes e para os demais entes federativos. Alguns podem dizer que é uma estratégia política para poder aprovar outras medidas importantes, embora mais do que uma forma de garantir o apoio dos parlamentares, a razão desse cálculo seja principalmente evitar danos eleitorais ao presidente Bolsonaro ou o aumento de seus problemas com a Justiça.

A opção reformista precisa alcançar todos os entes federativos e Poderes, e evitar que a limitação das mudanças aos futuros burocratas não crie dois mundos dentro do funcionalismo, gerando um sentimento de privilégio que poderá atrapalhar o bom desempenho governamental, além de gerar uma visão negativa junto à opinião pública. Aqui, a lição da reforma da Previdência não foi aprendida: nem todos os Estados mudaram suas regras e se os que se omitiram quebrarem, a União terá de salvá-los para manter os serviços públicos aos cidadãos que mais necessitam deles. Efeitos semelhantes poderão acontecer na reforma administrativa se não for criada uma maior simetria entre instituições e entre membros do funcionalismo.

A proposta de dar maior liberdade ao Executivo federal em montar sua estrutura administrativa é uma forma perigosa de concentração de poderes. Trata-se do retorno ao modelo de administração pública que vigorava no regime militar. A lógica democrática exige um jogo de “checks and balances” entre os Poderes e o presidente Bolsonaro tem dificuldades com esse modelo. Claro que é necessário flexibilizar muitas das estruturas enrijecidas do Estado brasileiro, no entanto, isso deve ser feito sem acabar com os controles institucionais adequados, tanto do Legislativo como do Judiciário. Se isso não existisse hoje, parte dos órgãos ambientais, de defesa dos índios, da área cultural e até mesmo no campo educacional já teriam sido extintos pelo governo atual. Qualquer flexibilização tem de cumprir os objetivos inscritos na legislação maior do país, que define algumas políticas que são essenciais, e seu desmonte deve ser impedido pelas instituições e pela sociedade.

A definição dos papéis do Estado e de como ele deve ser organizado passa não só pelo modelo de administração pública, mas também pela forma como ela lida com a política. É fundamental garantir um espaço autônomo aos políticos eleitos, mas também se deve preservar funções estatais que não se confundam completamente com o governo de ocasião. Mais do que isso: os eleitos devem nomear pessoas para postos-chave seguindo regras prévias que garantam transparência, competição entre postulantes e conhecimento/experiência adequados para a função. Por isso, a proposta enviada é bastante tímida no que se refere à seleção dos altos quadros governamentais. Neste ponto, o Brasil ainda é muito pouco republicano e sabemos que a aliança com o Centrão não é um indício de que isso mudará.

Há um tema espinhoso no projeto, que deve ser enfrentado, mas que confunde conceitos e supõe uma solução simples para algo mais complexo: a questão da estabilidade do funcionalismo. Em primeiro lugar, nenhum país razoavelmente democrático e desenvolvido do mundo garantiu estabilidade à quase totalidade dos seus funcionários, como fez o Brasil. Há diferenças entre as nações sobre quais carreiras devem ter, e com certeza as funções-meio foram retiradas dessa regra. Se o Estado brasileiro tivesse adotado só essa máxima, a maior parte do funcionalismo teria contratos ao estilo CLT, que devem estabelecer condições dignas de trabalho como deveriam sempre existir do mesmo modo no mercado privado.

Uma segunda coisa é que se desenhou um modelo que separa estabilidade de avaliação de desempenho. Na verdade, o que a proposta governamental está dizendo, de forma sutil e envergonhada, é que as chamadas carreiras típicas de Estado não poderão ser efetivamente avaliadas para fins de demissão ou correção por insuficiência de desempenho. Isso é uma falácia, pois juízes e militares deveriam ser avaliados tanto quanto professores e médicos. Todos eles são essenciais para o Estado brasileiro, de maneira que precisam ser bem selecionados, ter bons programas de capacitação e motivação, bem como têm de ser avaliados e responsabilizados - e se necessário, demitidos. O país não consegue enxergar o que é óbvio em muitas democracias: a estabilidade serve para proteger e garantir a profissionalização do serviço público nas suas funções mais importantes, mas não para tornar inimputáveis os ocupantes dos cargos.

Claro que há a desconfiança em relação aos mecanismos de avaliação, dada a enorme tradição de politização do Estado brasileiro. Isso deve ser levado em conta, como também o fato que a avaliação deve ser múltipla, gerar formas de capacitação ou correção de atos e, ademais, ser feita da maneira mais independente possível. Alguns países criaram instituições específicas para realizar essa e outras tarefas mais estruturais da gestão de pessoas no setor público, buscando evitar a perseguição administrativa ou política. O Brasil pode aprender com esses modelos, contanto que queira efetivamente instalar um processo avaliativo que, de um modo ou de outro, vai diferenciar os funcionários e/ou equipes, dando-lhes benefícios ou responsabilizações diferentes ao longo do tempo. Isso deve valer ao professor e ao juiz, ao médico e ao militar. Só assim criaremos uma burocracia que serve ao público, e não a si mesma.

Excetuadas as funções-meio, a pergunta de quem deve ganhar a estabilidade é mais complexa. A resposta deveria começar pela listagem de quais são as funções-finalísticas que constituem as tarefas mais relevantes para o país no século 21. É inegável que militares, juízes e auditores fiscais são centrais para o funcionamento do Estado. Todavia, se o Brasil quiser se desenvolver segundo o que foi colocado na Constituição de 1988 e, principalmente, pensando no que garantirá um futuro melhor aos nossos filhos e netos, médicos, professores, forças de segurança, assistentes sociais, profissionais da área ambiental e da garantia dos direitos humanos básicos são imprescindíveis.

Alguém tem dúvida de que, se pudesse, Bolsonaro mandaria embora amanhã mesmo a grande maioria dos funcionários de ponta do Ibama e da Funai, que colocam suas vidas em risco diariamente? Olhando para os integrantes do Centrão e tomando-os como espelho dos governantes de grande parte dos municípios brasileiros, é bem provável que eles barganhassem politicamente a contratação de professores, médicos e assistentes sociais, como já fazem com o enorme contingente de cargos comissionados sob sua guarida. No fundo, a pergunta é a seguinte: como evitar que o Estado social brasileiro, com funções mais próximas do século XXI e não do XIX, não seja desmanchado pelo patrimonialismo que ainda corre nas veias de nossas elites?

A resposta para perguntas como essa vai exigir uma maior sofisticação legislativa, que vai além da lógica dicotômica. A solução aqui passa pela construção de uma visão sistêmica do Estado brasileiro, que combine os componentes republicano-democrático e o do desempenho governamental. Tal combinação, infelizmente, não está na base das propostas de reforma administrativa atuais.

*Fernando Abrucio, doutor em ciência política pela USP e professor da Fundação Getulio Vargas

Claudia Safatle: Sem saída

Se Bolsonaro não aceitar os “remédios amargos”, não haverá um novo programa de renda mínima mais amplo

Face às restrições impostas pelo presidente Jair Bolsonaro, o Orçamento da União para 2021, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Pacto Federativo e a criação do programa de renda mínima, o Renda Brasil, entraram em um beco sem saída. Uma situação que alimenta soluções extravagantes como a de estender o decreto de calamidade pública, cuja vigência é até dezembro, por mais um ano.

Essa é uma ideia que está na cabeça de algumas autoridades, fomentada pela segunda onda da pandemia da covid-19 na Europa e pela dificuldade de a doença entrar em uma curva descendente aqui. Mas ela não consta do radar do ministro da Economia, Paulo Guedes.

A equipe técnica da área econômica e lideranças políticas, particularmente o relator do Orçamento e da PEC 188, senador Marcio Bittar (MDB-AC), estão enredados em meio aos vetos de Bolsonaro. O presidente afirmou que não vai “tirar dos pobres para dar aos paupérrimos”, quando foi apresentado à proposta de fusão de vários programas sociais para financiar o Renda Brasil; e que pretende dar “cartão vermelho” a quem sugerir desindexar parte do Orçamento - o que significa não garantir reajustes automáticos às despesas hoje corrigidas por índices de preços ou pela variação do salário mínimo.

A proposta dos economistas oficiais era de desindexar os benefícios previdenciários, deixando-os sem reajustes, congelados, por dois anos.

Uma semana depois da histriônica reação do presidente, não há soluções alternativas muito diferentes das que foram apresentadas. Todas são remédios “amargos” de difícil digestão política, mas necessários dado o quadro de deterioração das contas públicas neste ano, com a pandemia.

Ou Bolsonaro recua do veto imposto aos três D da PEC 188 - desindexação, desvinculação e desobrigação - ou não haverá um novo programa de renda mínima, mais amplo e de maior valor do que o Bolsa Família, para contemplar, também, parte dos “invisíveis” que surgiram na busca pelo auxílio emergencial, salientam técnicos. Dados da Caixa Econômica Federal indicam que 66,2 milhões de brasileiros estão recebendo o auxílio emergencial, que se encerra em dezembro.

Aliás, o recuo deveria ir mais longe e pegar a proposta original do Renda Brasil, que seria financiado pela fusão dos vários programas sociais dispersos, claramente mal focados e pela desindexação de despesas orçamentárias. Aí se incluiriam o abono salarial, seguro-desemprego, salário-família, tal como sugeriu o economista Ricardo Paes de Barros, um dos criadores do bem-sucedido Bolsa Família e que está ajudando o governo na montagem do programa de renda mínima.

Tal fusão envolveria também o Bolsa Família - que já foi resultado da junção de outros programas sociais - e renderia uma soma considerável de recursos, em torno de R$ 100 bilhões, segundo estimou. Somente o Bolsa Família tem orçamento para o ano que vem de R$ 34,9 bilhões.

O governo tem focado muito no corte de gastos e falado pouco de medidas destinadas a aumentar a receita tributária diante de uma taxação mais justa da renda dos verdadeiramente ricos. Nesse aspecto, há desde a instituição de uma alíquota de 35% para tributar rendas mais elevadas - inclusive as originárias de lucros e dividendos - até cortes de deduções do Imposto de Renda que beneficiam a classe média, tais como despesas médicas e gastos com educação.

Renda Brasil e Carteira Verde Amarela se complementam.

A ideia é garantir a renda do trabalhador em até um salário mínimo. Assim, se no mercado de trabalho com a Carteira Verde Amarela o empregado consegue receber no máximo R$ 800 por mês, o Renda Brasil entraria complementando o salário até o valor de um mínimo, atualmente de R$ 1.045.

O projeto de criação dessa nova carteira de trabalho, livre de impostos e contribuições, terá que ser reenviado ao Congresso Nacional, já que a proposta anterior caducou sem ser votada.

Tomando como um dilema já resolvido que o governo respeitará a lei do teto de gastos e que a PEC 188 estabelecerá os gatilhos para o corte de despesas quando o gasto chegar a um determinado patamar, falta agora Bolsonaro decidir quem vai pagar o programa de renda mínima. Ele pretende criar o Renda Brasil mais amplo, em substituição ao Bolsa Família para, com ele, embalar seu projeto de reeleição.

Cabe ao chefe de governo arbitrar esse conflito distributivo e o tempo para isto está ficando curto. A indecisão revela uma falta de apetite para dirimir conflitos e isso chega aos mercados como uma insegurança total a respeito dos rumos da política fiscal do governo.

Os sinais ruins estão à vista: as taxas de juros longas estão subindo dia a dia e o prazo da dívida pública mobiliária se encurta, em um claro temor de que não haverá rigor fiscal. Daí para queimar o ministro da Economia é um pulo. Os sinais são um alerta de que o governo tem que mostrar o que vai fazer para trazer as contas públicas de volta a patamares aceitáveis de financiamento.

Tática presidencial

Começa a se firmar entre os principais assessores da área econômica a percepção de que há uma tática na reação do presidente a medidas politicamente sensíveis. Ele as descarta sem dó, deixando os seus proponentes perdidos, soltos no ar. Mas, tal como está acontecendo com a criação da nova CPMF -o imposto sobre transações digitais, que Bolsonaro condenou totalmente e agora, diante dos fatos, começa a aceitar -, avalia-se que o processo de aceitação será construído também com as medidas de financiamento do Renda Brasil.

No caso do imposto sobre transações, o governo quer vendê-lo como uma “substituição tributária”, no lugar da desoneração parcial da folha de salários das empresas. Com uma alíquota de 0,2% nos débitos e crédito, o novo tributo financiaria a desoneração horizontal da folha. Esta seria integral até um salário mínimo e, a partir daí, deverá haver um corte na alíquota de contribuição previdenciária de 20% para 15% ou 10%.

César Felício: Os padrões eleitorais de São Paulo e Rio

Covas tem vantagem e Paes precisa de Crivella

A eleição municipal nas capitais, sobretudo em São Paulo, é um sinalizador para a sucessão presidencial e seus resultados influenciam a equação política para o pleito nacional, ainda que de forma tênue. Sua dinâmica, entretanto, é local. Para traçar prognósticos e poder errar um pouco menos, é importante perceber que o eleitor paulistano e carioca tem um padrão de voto, pouco influenciável pelo cenário nacional, ainda que o afete.

Em São Paulo há um cenário de polarização ideológica estabelecido e consistente. Tanto esquerda quanto direita são fortes. No Rio isso é menos nítido, com a esquerda sempre encapsulada na intelectualidade das áreas mais ricas e em alguns nichos de movimentos sociais nas periferias. Os cariocas não elegem um prefeito esquerdista desde 1992. Pode parecer estranho hoje, mas em 1988, quando eleito, Marcello Alencar, futuro governador tucano, ainda era do PDT e alinhado ao brizolismo. Depois, nunca mais: Cesar Maia e seus pupilos que dele dissentiram, Luiz Paulo Conde e Eduardo Paes, ganharam todas até 2016, quando veio Crivella.

Em São Paulo a direita ganhou as eleições de 1985, com Jânio, 1992 e 1996, com Maluf e Pitta. O colapso do malufismo deslocou paulatinamente seu eleitor para o PSDB ou para o DEM, no episódio Kassab em 2008 e com os tucanos em 2004 e 2016. Uma franja, expressiva na baixa renda em bairros que fazem a transição entre as regiões ricas e a periferia resistiu na maioria das eleições aos tucanos.

Já a esquerda triunfou em 1988, 2000 e 2012 e sempre esteve concentrada geograficamente nos bairros periféricos e politicamente no PT. Este traço está esmaecido e o petismo vive um processo de decadência na cidade, análogo ao que o malufismo sofreu. A eleição de 2020 pode arbitrar quem herda o espólio petista.

A corrida de 2012 foi ganha por Fernando Haddad, mas o germe do enfraquecimento já circulava no organismo petista. Haddad foi escolhido de forma traumática, alijando a ex-prefeita Marta Suplicy, principal referência eleitoral do PT à época. Ele teve 29% dos votos no primeiro turno e ficou em segundo lugar, atrás de José Serra, com 31%.

O petista virou no segundo turno, ajudado pela tremenda rejeição a Serra, cuja origem se encontrava na sua polêmica decisão de renunciar ao cargo de prefeito para disputar o governo paulista, em 2006. O repúdio a Serra era algo tão forte que a franja conservadora que não engolia os tucanos poderia ter surpreendido. Celso Russomanno, pelo PRB, e Gabriel Chalita, do MDB, calavam fundo entre os eleitores terrivelmente evangélicos, no primeiro caso, e católicos no segundo, e nas regiões de transição entre pobreza e riqueza. Juntos, tiveram 36% dos votos (dois terços deste total para Russomanno e um terço para Chalita).

Na eleição de 2016, o candidato do MDB não foi Chalita, foi Marta Suplicy. E Marta tirou votos do PT, não do PSDB. Houve uma dispersão na esquerda e uma concentração na direita, o inverso de quatro anos antes.

Além de Marta, outra ex-prefeita petista, Luiza Erundina, se candidatou. Somadas, representaram 14%. Entre as eleições de 2012 e a 2016, Haddad perdeu exatos doze pontos percentuais: de 29% baixou para 17%.

Já Russomanno se apresentou de novo, mas desta vez não enfrentou um cacique tucano desgastado por erros políticos. Ele se confrontou com uma figura nova na política, João Doria. Russomanno teve 14% dos votos, oito pontos percentuais a menos do que em 2012. Não havia no cardápio de 2016 nenhuma opção a Chalita para os 14% que optaram por ele na eleição anterior.

Doria recebeu 53% dos votos, exatamente o correspondente à soma dos 31% de Serra com os oito pontos percentuais perdidos por Russomanno e os 14% que em 2012 quiseram Chalita. Ou seja, não houve diferença significativa em São Paulo de padrão de voto entre 2012 e 2016.

As primeiras pesquisas desta eleição mostram Guilherme Boulos empatado em terceiro lugar com Márcio França, em torno de 10% ou um pouco menos, e o petista Jilmar Tatto misturado com nanicos no piso de 1%. Não é razoável supor que a esquerda em São Paulo tenha se tornado tão pequena. Há espaço para Boulos e Tatto crescerem, mas não tanto para ganharem a eleição. A esquerda pode chegar ao segundo turno, mas terá extrema dificuldade para ultrapassar a barreira de 30%, porque seus possíveis adversários são menos rejeitados. Se Boulos ficar à frente de Tatto significará um terremoto na hegemonia petista em termos nacionais, com impacto em 2020.

Do outro lado, o PSDB deixou de nuclear a direita. Foi empurrado para o centro, com Bruno Covas, e disputa esta faixa com Márcio França. Covas tem o dobro nas pesquisas que o candidato do PSB, aproximadamente, e essa não é a única vantagem que desfruta. “Ele prepondera nos bairros de renda alta. Enquanto mantiver este nicho, o espaço para Russomanno está limitado”, opina o economista Mauricio Moura, do Ideia, um dos institutos que fizeram pesquisa recentemente. Já França padece de um problema fatal nos dias de hoje: não é forte ou fraco em nenhum segmento específico. Seu voto se distribui por igual em todas as faixas. “É típico de quem tem só recall. É uma candidatura por ora sem rosto”, afirmou.

Para ser plenamente competitivo, Russomanno precisaria emitir acordes dissonantes: sua mensagem teria que entrar tanto no antibolsonarismo conservador quanto no bolsonarismo. Do contrário, só resta a ele torcer para chegar ao segundo turno contra um radical, como é o caso de Boulos. A rejeição a Bolsonaro cresceu muito na cidade. Segundo o Datafolha, a avaliação ruim da administração federal é de 47%. Só a simpatia dele não é suficiente. “Para enfrentar Covas, ele precisaria entrar na renda alta. Por enquanto está fora. Só com o conservadorismo de baixa renda ele não supera”, disse Moura. Qualquer resultado em São Paulo que não seja a vitória de Covas enfraquecerá Doria em 2022.

No Rio, por ora, o principal cabo eleitoral de Eduardo Paes chama-se Marcelo Crivella. Dado o tremendo desgaste eleitoral da classe política, o ex-prefeito corre risco contra um candidato com uma roupagem de limpeza política, como pode ser o caso da deputada estadual Marta Rocha (PDT) ou o deputado federal Luiz Lima (PSL). “Ele depende da rejeição de Crivella para ser favorito”, diz o economista.

Trata-se de uma ironia: o atual prefeito do Rio também venceu em 2016 dada a extrema fragilidade de seus oponentes.

Vinicius Torres Freire: Faca amolada no imposto e nó cego na economia de Guedes

Depois de semanas de reviravoltas, não há dinheiro para Bolsa Família gordo

A última de Paulo Guedes é aumentar o imposto das empresas que pagam tributos pelo Simples, noticia esta Folha. É o último ou o mais recente plano infalível do ministro para bancar um Bolsa Família encorpado. É bobagem ou é prenúncio de gambiarra fiscal que vai acabar na Justiça ou em coisa pior.

Não importa qual seja o aumento de imposto, seja lá como for feito ou que nome tenha, tal como “reoneração”, a arrecadação extra não pode ser gasta em despesa nova que ultrapasse o teto de gastos.

Mas, francamente, a esta altura da birutice, discutir essas coisas talvez seja perda de tempo ingênua. Ainda assim, a maluquice tem um custo, difícil de perceber no dia a dia.

Para começar, a doideira transforma a discussão da reforma tributária em uma mixórdia. Guedes quer criar uma CPMF ou um pacote de “tributos alternativos” que inclua um imposto sobre transações. Quer agora cobrar mais das empresas do Simples. Em tese, não haveria aumento de carga tributária total porque haveria compensações, como a redução dos impostos sobre folha de pagamento das empresas e, um dinheiro bem menor, das contribuições para o Sistema S.

Mas tudo isso é especulativo, pois não há projeto e menos ainda números na ponta do lápis. Nem para o projeto de criação da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) o governo apresentou números que justificassem a alíquota que propôs (a CBS substituiria o PIS/Cofins).

Ou seja, o governo põe mais lenha em uma discussão que vai pegar fogo, se houver discussão de fato sobre reforma tributária, se não for tudo para o vinagre, dada a baderna criada pelo governo.

Em segundo lugar, ninguém com um mínimo de conhecimento sobre o assunto entende de onde vai sair o dinheiro para esse programa de renda básica, renda cidadã, Bolsa Família Verde Amarelo ou coisa que o valha. Jair Bolsonaro até agora vetou todas as fontes possíveis de financiamento, em tese levando em conta que existe um teto de gastos. Assim, gente de “o mercado” e especialistas em contas públicas especulam que pode vir uma gambiarra qualquer.

O que seria? Uma autorização para gastar além do teto, específica para o Bolsa Família encorpado. Talvez uma prorrogação limitada do estado de calamidade, que permitiu gastos de centenas de bilhões de reais além do teto, neste ano de 2020. Sim, é mera especulação, mas tem consequências práticas. Por causa disso, os donos do dinheiro grosso estão cobrando mais caro para emprestar ao governo deficitário, o que, por tabela, eleva as taxas de juros para a economia inteira.

O público em geral não liga para essas coisas ou nem nota. Talvez preste atenção quando vier a “facada” de Guedes. Mais gente seria afetada individualmente por aumento de impostos do que pela redução deles. A ideia de que a o alívio tributário sobre folha de salários possa, por si, criar empregos é também especulativa. Por falar nisso, o ritmo de criação de empregos foi fraquinho de julho para agosto, mostra a pesquisa do IBGE.

Em resumo: 1) a gente não sabe o que vai ser o Orçamento do ano que vem; 2) não conhece em que bases se vai discutir uma reforma tributária; 3) desconhece o que será feito do contingente aumentado de miseráveis depois do fim do auxílio emergencial; 4) ignora como o governo vai fechar as contas a partir de 2021 (porque a despesa vai bater no teto); 5) se angustia com o risco de a economia despencar no ano que vem, caso o corte de mais de meio trilhão de reais de despesa federal não seja compensado por uma retomada forte de investimento e consumo.

Quem liga?

Bruno Boghossian: Ministro tenta superar antecessores em intolerância e improdutividade

Governo Bolsonaro usa educação como palanque para sua cruzada obscurantista

Jair Bolsonaro só não fechou o Ministério da Educação até agora porque precisa dele em sua cruzada obscurantista. Por quase dois anos, o governo ignorou o ensino público, tentou sabotar o financiamento do setor e explorou a pasta como palanque para seus retrocessos.

O terceiro chefe da área se esforça para superar Ricardo Vélez e Abraham Weintraub em improdutividade e intolerância. De uma só vez, Milton Ribeiro conseguiu fazer propaganda de visões preconceituosas e fingir que não têm nada a ver com disfunções da educação brasileira.

O doutor sugeriu ao jornal O Estado de S. Paulo que o ministério não tem interesse em melhorar a tecnologia nas escolas. Para ele, a dificuldade do ensino a distância durante a pandemia é problema dos outros.

“A sociedade brasileira é desigual, e não é agora que a gente vai conseguir deixar todos iguais”, afirmou. “Esse não é um problema do MEC, é um problema do Brasil.”

Talvez Ribeiro estivesse mais interessado em conseguir um cargo no governo da Noruega, mas acabou ficando por aqui. Se estivesse insatisfeito, ele poderia procurar países onde ressoam alguns de seus valores, como o Iêmen ou a Mauritânia.

O ministro deu um show de discriminação e disse que a homossexualidade é uma “opção”, que ele atribui ao que chamou de “famílias desajustadas”. “Normalizar isso e achar que está tudo certo é uma questão de opinião”, declarou, na entrevista.

Ele sabe que não se trata de uma mera “questão de opinião”, mas usa a velha tática bolsonarista de esconder seus insultos atrás do argumento da liberdade de expressão. O ministro, que é pastor da igreja presbiteriana, alega que essa é apenas uma pauta conservadora, como se isso legitimasse o desaforo.

Ribeiro chegou ao governo com a chancela da ala militar e o carimbo de “moderado”, após a queda do piromaníaco Abraham Weintraub. Houve quem comprasse essa imagem. A única coisa que o doutor pretende moderar é a descrição dos horrores da ditadura nos livros didáticos.

Ruy Castro: Os rolos da família Bolsonaro

Sim, no passado movimentava-se mais dinheiro. É que o baixo clero voa abaixo do radar

Sempre achei que o objeto da advocacia fosse o estudo das leis e de seus adendos, emendas, petições, parágrafos e ab-rogações. Estava enganado. Nenhum advogado hoje irá longe sem um pós-doc na investigação de contratos, saques, depósitos, transferências e transações financeiras em geral, especialmente as ilícitas. Um ramo dessa disciplina é o que tenta entender por que os praticantes de tais operações tanto se casam e descasam entre si e não param de fazer negócios uns com os outros.

Depois do intenso trabalho de desmonte dos trânsitos milionários do PT e de outros partidos com empresas e governos, é a vez de um mergulho em águas igualmente turvas: os rolos da família Bolsonaro. Os Bolsonaros legítimos não passam de meia-dúzia, compreendendo o titular, seus filhos e suas atuais mulheres, mas, em 30 anos de ação nos gabinetes oficiais, arrolaram um histórico de práticas e de associados que está levando a Justiça à loucura.

É uma infernal ciranda de dinheiro originário da compra e venda de imóveis, depósitos fora do expediente, lojas de chocolate e salários de assessores que triplicavam ou se reduziam à metade, protagonizados por funcionários invisíveis que se revezavam passando dois ou três meses em cada cargo e um turbilhão de mulheres, ex-mulheres, filhas, noras, ex-noras e até vendedoras de açaí, todos aparentemente comandados por um homem que só pode ser um gênio da administração: Fabrício Queiroz.

Outra característica é a de que, exceto pelos cheques mágicos na conta da primeira-dama, tudo era feito em dinheiro vivo, transportado para cima e para baixo não se sabe se em envelopes, valises ou malas. Nem o governo Temer foi tão ativo nessa arte.

Os adeptos dos Bolsonaros alegam que, agora, acabou a farra de dinheiro do passado. De fato, os Bolsonaros parecem movimentar menos grana. O baixo clero, por definição, voa abaixo do radar.

*Ruy Castro, jornalista e escritor, autor das biografias de Carmen Miranda, Garrincha e Nelson Rodrigues.

Reinaldo Azevedo: Como preservar a democracia da vontade do povo e das elites

Sistema, que vai além da escolha de governantes, está em perigo porque a paixão das facções chega às decisões de Estado

Pesquisa CNI-Ibope aponta recorde de popularidade do governo Bolsonaro. Acham seu governo ótimo ou bom 40% dos entrevistados. Apenas 29% dizem ser ruim ou péssimo. Estou com a minoria dos 29%. "Que é, Reinaldo, vai discordar da maioria do povo?" Já fiz isso muitas vezes.

Em 2006, no auge de embates com esquerdistas, escrevi um texto que me rendeu uma tempestade de insultos. Lá se lia: "Fico aqui queimando as pestanas, tentando achar um jeito de eliminar o povo da democracia. Ainda não consegui. Quando encontrar, darei sumiço no dito-cujo em silêncio. Ninguém nem vai perceber…".

Um amigo me censura pelo emprego, que considera excessivo, da ironia. Talvez tenha razão. Não costumo explicá-la. Com nota de rodapé, ela vira capim. Esquerdistas me mandaram para o "paredón" moral por aquele artigo. Direitistas aplaudiram. Corria o ano da graça de 2006, e Lula seria reeleito três meses depois, um ano após o mensalão.

Eu fazia uma citação coberta do Artigo 10, de "O Federalista", de Madison, que trata da necessidade de preservar a "Assembleia" das paixões do que ele chama "facções" —sejam majoritárias ou minoritárias. E daí se pode supor que o que ele entende por "República", que nós chamamos "democracia", é mais do que a vontade da maioria.

O governo era então de esquerda. Hoje, somos governados pela extrema direita, com um estoque de agressões à ordem constitucional e legal que supera, em um ano e nove meses, os 13 e poucos de gestões petistas. E eis-me aqui de novo a negar capim a ruminantes.

Nesta sexta, o país vai superar a marca dos 141 mil mortos por Covid-19. Estamos à frente dos EUA em óbitos por 100 mil e lideramos o ranking tétrico do G-20. As praias e os bares indicam que parte considerável dos brasileiros faz a sua própria leitura de "Os Lusíadas", de Camões. Entregam-se esses à urgência embriagada "e se vão da lei da morte libertando", ainda que possam efetivamente matar e morrer em suas obras nada valorosas.

Há um desprezo épico pelo saber testado e firmado, do tamanho das línguas de fogo que devastam o Pantanal e parte da Amazônia. Os investimentos estrangeiros despencam e fogem, levados pelos fumos da irresponsabilidade oficial e da morte. Jamais me acusem de ter dito um dia que a voz do povo é a voz de Deus. Já escrevi que, mais de uma vez, foi o capeta que soprou as escolhas aos ouvidos das massas.

"Tá tristinho, Reinaldo, com a vontade do povo?" Reproduzo pergunta que um petista fez em 2006 na área de comentários do blog quando escrevi o tal artigo. Nessas coisas, não sou alegre nem triste. Aponto o que vejo. Reservo os sentimentos para meus amores e meus amigos.

O auxílio emergencial, obra do Congresso, não de Bolsonaro, e a caça a governadores que combateram o vírus, com ou sem roubalheira, explicam parte do resultado da pesquisa. Há, pois, fatos que elucidam os números. Mas não era e não sou paternalista: a avaliação traduz agora, como traduziu no passado, escolhas que são também morais e éticas.

Todo o cuidado é pouco. A culpa não é só do povo, claro! Há a das elites, ainda mais importante, conforme também se depreende do citado Artigo 10. Escrevemos nosso próprio roteiro de "Como as Democracias Morrem". No livro, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt observam que uma das "normas cruciais" para a sobrevivência da democracia é a "reserva institucional".

Entende-se por isso "o ato de evitar ações que, embora respeitem a letra da lei, violam claramente o seu espírito", pois tal ação "pode pôr em perigo o sistema existente". Ministério Público e Judiciário, nos últimos seis anos, têm mandado a autocontenção às favas e destruído o ambiente da "reserva institucional", pretextando o cumprimento da lei —o que, de resto, é falso.

A democracia, que é mais do que um sistema de escolha de governantes, está, sim, em perigo. Seja porque a paixão das facções chega às decisões de Estado, seja porque a elite do aparato investigativo-judicial perdeu a noção da importância que tem a "reserva institucional" na defesa de um regime de liberdades.

Pronto. O achincalhe pode começar, como em 2006, agora por novos autores.

Eliane Cantanhêde: Não é com ele

Ibope confirma: realidade e racionalidade não definem popularidade

O que o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula e o presidente americano, Donald Trump, têm em comum? Chova ou faça sol, seus seguidores se mantêm firmes e fortes e, quanto mais eles erram, mais bobagens falam, mais consolidam e ampliam sua popularidade. É um fenômeno político que resvala para a seara religiosa, de crença, de dogmas.

Quando a paciência do então ministro Sérgio Moro se esgotou, a deputada bolsonarista Carla Zambelli, sua afilhada de casamento, ficou apavorada: “Bolsonaro vai cair se o senhor sair”. Pois é. Bolsonaro não caiu e, muito pelo contrário, não para de crescer nas pesquisas. Se nem a queda de Moro o afetou, o que poderia afetar?

Pelo CNI/Ibope, a aprovação de Bolsonaro deu um salto de 29% para 40% e a desaprovação caiu de 38% para 29%, entre dezembro de 2019 e agora. E o que marcou esse período? A pandemia, que já matou perto de 140 mil brasileiros e milhões de empregos, e as queimadas, que devoram a Amazônia, o Pantanal e a confiança do mundo no Brasil. Os fatos, que seriam contra qualquer governante, não atingiram Bolsonaro e ele até saiu lucrando. Seria simplista atribuir isso só aos R$ 600.

Daí a comparação com Lula, que passou incólume pelo mensalão, esquema engendrado e operado no Planalto, e pelo petrolão, que resultou até em prisão, e levou Fernando Haddad ao segundo turno em 2018. Daí, também, a comparação com Trump, que mente, tripudia, se lixa para direitos humanos, afugenta todos os principais assessores, inclusive os militares mais graduados, mas dividiu a potência em torno dele. Em 3 de novembro, os americanos não estarão votando entre Trump e Joe Biden, mas a favor ou contra Trump.

É o que ocorre neste momento no Brasil, com o mundo e boa parte da opinião pública nacional aterrorizados com a ojeriza ou descaso de Bolsonaro com educação, saúde, meio ambiente, cultura, política externa, direitos humanos. A ponto de os opostos – agronegócio e ambientalistas, bancos e cientistas, ex-ministros tucanos e petistas – se unirem para defender a Amazônia. De quem? De Bolsonaro. Mas, apesar disso tudo, ele não só mantém como amplia apoios.

Além do auxílio emergencial, Bolsonaro cresce nas pesquisas porque deixou de ser o presidente que lidera manifestações golpistas e faz tudo errado na pandemia e no meio ambiente para voltar a ser o candidato que viaja pelo País, sobe no palanque e é fotografo sorrindo para pequenas multidões. Só entra na boa.

O que a população vê? Os governadores e prefeitos correndo para lá e para cá, com as pessoas morrendo, as indústrias com a corda no pescoço, as lojas fechando, shoppings e ruas populares às moscas e milhões na escuridão do desemprego. E o presidente? Não está nem aí, não é com ele.

Ao atingir o melhor índice de aprovação de todo o mandato, Bolsonaro ensina que o importante é não fazer nada, não assumir responsabilidades, recuar o máximo possível da linha de frente – e do desgaste. Os governadores, o Centrão, os ministros que se virem. A internet faz o resto.

E os filhos? Bem… com o governador do Rio afastado, o prefeito do Rio inelegível, as denúncias de corrupção correndo soltas, até no combate ao coronavírus, quem está preocupado com o 01, o 02, o 03, Queiroz, rachadinhas, fantasmas, dinheiro vivo, dezenas de imóveis? Ou com interferência política na PF?

O recado da pesquisa é claro: Bolsonaro se salvou de Bolsonaro. Vai continuar perambulando de aglomeração em aglomeração e colhendo os louros de não fazer nada. É um efeito religioso, de fé, de crença, de dogma. A inteligência, a racionalidade e a realidade não movem moinhos, não definem popularidade, muito menos eleições. Ele é um exemplo vivo disso.

*Comentarista da Rádio Eldorado, da Rádio Jornal e do Telejornal Globonews em Pauta

Ricardo Noblat: Governo ignora o que lhe cabe e se mete onde não deve

E segue o baile

Talvez o presidente Jair Bolsonaro não chegue ao ponto de ter vontade de sacar do revólver quando ouve falar em Cultura. Numa peça antinazista de Hanns Jost, encenada em Berlim em 1933, ano em que Hitler assumiu o poder, um personagem dizia: “Quando ouço alguém falar em Cultura, saco o meu revólver”.

Mas Cultura não é lá do agrado do ex-capitão, que já confessou que nunca leu um livro. “Tem muita letra”, queixou-se. “Precisa ter mais figuras”. Por extensão, Educação também não é. Em pouco mais de um ano e meio de governo, dois tristes nomes passaram pelo Ministério da Educação. E o terceiro começou mal.

O pastor presbiteriano Milton Ribeiro revelou-se um homofóbico logo em sua primeira entrevista desde que assumiu o cargo. Disse que a homossexualidade é uma “opção”, que ele atribui ao que chamou de “famílias desajustadas”. “Normalizar isso e achar que está tudo certo é uma questão de opinião”, declarou. Não é.

Pediu para receber uma dura resposta de qualquer dos seus antagonistas, e a recebeu do youtuber Felipe Neto (33 milhões de seguidores nas redes sociais), recém-incluído na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2020, segundo a insuspeita revista americana “Time”. Neto perguntou ao ministro:

“Se família desajustada gera homossexuais… Que tipo de família gera envolvimento com milicianos e desvio de verba de gabinete para compra de imóveis, além de lavagem de dinheiro?”

Ribeiro pensa o que disse, mas fez questão de dizer para reconciliar-se com Bolsonaro, irritado desde que ele recebeu em audiência um grupo de deputados federais da oposição – entre os quais, Tabata Amaral (PDT-SP). Foi na quarta-feira da semana passada, segundo contou Igor Gadelha, repórter da CNN Brasil.

Bolsonaro orientou Ribeiro a filtrar mais quem recebe no ministério. E, se tiver que receber opositores do governo por obrigação, que não saia divulgando positivamente esses encontros. Que não fosse ingênuo e não se auto sabote. Ribeiro explicou que os deputados integravam uma comissão da Câmara. E daí?

Além de preconceituoso, Ribeiro revelou-se ignorante ao sugerir na entrevista que seu ministério não está interessado em aperfeiçoar a tecnologia nas escolas. Para ele, por exemplo, a dificuldade do ensino a distância durante a pandemia do coronavírus é problema dos outros, dele não:

– A sociedade brasileira é desigual, e não é agora que a gente vai conseguir deixar todos iguais. Esse não é um problema do MEC, é um problema do Brasil.

É possível que um problema do país, tanto mais o do ensino à distância, não seja também problema do Ministério da Educação? A verdade fugiu à boca de Ribeiro. Por muito menos, ao falar sobre impostos em uma entrevista recente, o ministro Paulo Guedes, da Economia, foi arrancado de cena por um dos seus colegas.

Este é um governo que fecha os olhos ao que lhe compete e se envolve com o que nada tem a ver. A opção sexual de cada um é assunto privativo de cada um – ao governo só cabe respeitar. A destruição do meio ambiente é um problema de todos, mas incumbe ao governo liderar os esforços para combatê-la.

Ribeiro não se auto sabota quando aceita reunir-se com deputados da oposição – é dever do homem público porque o governo foi eleito por uns, mas governa para todos. Bolsonaro se auto sabota e, pior, sabota o país quando em meio a uma pandemia com mais de 140 mil mortos é capaz de dizer, como disse ontem:

“Fico vendo Brasília, não posso falar nomes aqui, mas a alta cúpula do poder, alguns do Executivo, Judiciário, Legislativo também, com máscara 24 horas por dia. Dormiam com máscara, cumprimentavam assim [com ombro], pegaram o vírus agora. Não adianta isso aí”.

Bons tempos para Bolsonaro graças aos mais pobres

Aproveite o quanto possa

De janeiro do ano passado quando tomou posse e até dezembro, a popularidade de Bolsonaro só fazia cair, bem como a confiança dos brasileiros nele e a aprovação do seu governo, segundo pesquisa Ibope encomendada pela Confederação Nacional da Indústria.

O que aconteceu de lá para cá que justifique o crescimento exponencial de Bolsonaro conferido pela mais recente pesquisa Ibope? Certamente não foi a alta da inflação, nem a saída de Sérgio Moro do governo, nem o aumento do desemprego.

Tampouco o desempenho desastroso do governo durante a pandemia que já matou quase 140 mil pessoas e infectou mais de 4.650.000. Foi basicamente o pagamento do auxílio emergencial de 600 reais para os brasileiros mais pobres.

Entre os eleitores com renda familiar de até um salário mínimo, a popularidade de Bolsonaro subiu de de 19% em dezembro para 35%. Entre os eleitores com menor grau de instrução, a avaliação de ótimo ou bom saltou de 25% para 44%.

Aproveite Bolsonaro o tempo das vacas gordas. Em breve elas poderão emagrecer quando ao invés dos 600 reais, os contemplados com o auxílio passarem a receber só 300, e quando depois o auxílio cessar por falta de dinheiro.

Bernardo Mello Franco: O bispo, o tribunal e a urna

Marcelo Crivella se candidatou a prefeito, mas governa o Rio como bispo. Desde que tomou posse, ele serve aos interesses da Igreja Universal, fundada por seu tio. A cidade que se julgava cosmopolita virou laboratório de um projeto que mistura política e religião.

Neste modelo de governo, as crenças do pastor falam mais alto que as obrigações do gestor. Crivella boicota o carnaval, festa mais importante da cidade, porque sua igreja associa a folia ao pecado. A atitude prejudica o turismo e a indústria do samba, que gera milhares de empregos durante todo o ano.

Em 2019, o prefeito mandou apreender um gibi por causa de um beijo entre dois homens. A censura foi derrubada pela Justiça, mas tumultuou a Bienal do Livro. Há quatro meses, ele mandou instalar um tomógrafo no estacionamento do templo da Universal na Rocinha. O aparelho deveria ter sido montado na UPA, onde os moradores são atendidos sem discriminação religiosa.

A confusão entre fé e política não é o único pecado do bispo. Sua gestão é manchada por escândalos em série, que já geraram cinco pedidos de impeachment. As acusações vão de favorecimento a pastores nos hospitais a negócios suspeitos em área de milícia.

Na semana passada, a Câmara livrou Crivella do quinto processo de cassação. A denúncia foi apresentada depois que a polícia fez buscas na casa dele. A investigação apura a existência de um “QG da Propina” na administração municipal.

Os desmandos levaram o prefeito a bater recordes de impopularidade. Em dezembro passado, 72% dos cariocas consideravam sua gestão ruim ou péssima. Mesmo assim, ele sonha com a reeleição. Seu trunfo é o apoio do clã Bolsonaro, aliado da Universal no plano nacional.

Ontem o TRE condenou Crivella por abuso de poder político para beneficiar o filho, que se candidatou a deputado em 2018. Os dois foram declarados inelegíveis por oito anos. As provas são fortes, mas o julgamento às vésperas da eleição oferece ao prefeito o papel de vítima. Sem realizações a mostrar, ele retomará o discurso de que é perseguido pelos poderosos. Seria melhor deixar os cariocas usarem a urna para despejá-lo.

Míriam Leitão: Juros vão afetar a recuperação

Por Alvaro Gribel (interino)

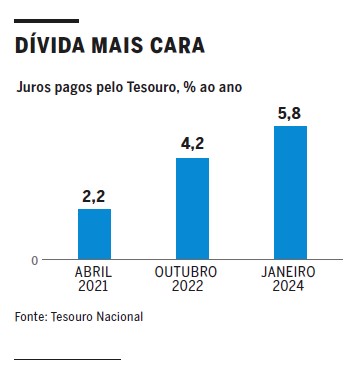

O aumento dos juros cobrados pelo mercado para rolar a dívida do governo não significa que o país esteja à beira de uma crise, mas terá consequências sobre a recuperação. Essa é a avaliação de um ex-integrante da equipe econômica que acompanha o assunto de perto. Ontem, o Tesouro realizou um leilão para a venda de títulos e novamente as taxas subiram. Vendeu R$ 30 bilhões de contratos com vencimento de curtíssimo prazo, seis meses, e o mercado exigiu retorno de 2,2% ao ano, acima da Selic, que está em 2%. Para vencimentos mais longos, as taxas chegaram a 5,8%, para janeiro de 2024.

Esses leilões funcionam assim: o Tesouro vai ao mercado e oferta os títulos da dívida. Os investidores fazem então uma proposta sobre o quanto querem receber de juros. O Tesouro decide se aceita ou não. Ontem foram ofertados 30 milhões de contratos com vencimento em abril de 2021 e apenas dois milhões para janeiro de 2024. Isso quer dizer que o próprio Tesouro optou por encurtar a dívida porque sabia que pagaria mais caro para prazos mais longos. Todos os títulos foram vendidos, mas com essa diferença de juros: 2,2% e 5,8%.

Quando os juros “abrem”, como dizem os economistas, os investimentos na economia real ficam mais incertos. A renda fixa passa a ter mais atratividade, e quem pensa em colocar dinheiro em uma nova planta industrial, por exemplo, tende a esperar mais um pouco. Projetos de infraestrutura e leilões de concessão ficam menos interessantes para o investidor. E essa é justamente a agenda em que parte do governo aposta para alavancar o crescimento do PIB.

— Se a Selic está em 2%, e a curva de juros sobe muito para títulos mais longos, o investidor pensa duas vezes antes de investir em uma planta nova — disse a fonte.

O custo da dívida está subindo porque o mercado desconfia da capacidade do governo de aprovar o ajuste fiscal. Além disso, os gastos com a pandemia ficaram acima de outros países emergentes, em grande parte pela omissão do presidente Jair Bolsonaro em coordenar o isolamento social.

Trump e as bolsas

Não é só pelo aumento de casos de Covid na Europa que as bolsas do mundo estressaram nas últimas semanas. Há também o efeito Donald Trump. O mercado entende que ficou mais difícil a aprovação de um novo pacote de estímulo fiscal pelo Congresso americano depois que Trump decidiu indicar um novo nome para a Suprema Corte do país, para substituir a juíza Ruth Ginsburg, que faleceu na semana passada. Pela proximidade das eleições, o normal seria deixar a indicação para o próximo presidente eleito, como fez Barack Obama em 2016. Outro ponto de desconfiança é que, em caso de vitória do democrata Joe Biden, Trump tem dito que não reconhecerá a derrota, o que pode judicializar as eleições nos EUA, aumentando as incertezas.

Cobertor curto

Dois especialistas em contas públicas ouvidos pela coluna só enxergam uma fonte de financiamento para o novo programa de renda social do governo: cortar do abono salarial, que custa quase R$ 20 bilhões por ano. A ideia já foi rechaçada pelo presidente Bolsonaro porque, segundo ele, não se pode retirar dos pobres para dar aos paupérrimos. “A frase do Bolsonaro até faz sentido, mas quem ganha abono não é miserável, não está desempregado e tem carteira assinada”, explicou um deles.

Ânimo do Banco Central

O Banco Central revisou de -6,4% para -5% a projeção de queda do PIB deste ano e apontou para uma alta de 3,9% no ano que vem. Além disso, o presidente Roberto Campos Neto disse que a inflação está sob controle e indicou que, embora pequena, há possibilidade de um novo corte da Selic, de 0,25 ponto. Com isso, o Ibovespa subiu, e o dólar caiu, com leve recuperação sobre os últimos dias.

(Míriam Leitão está de férias)