Day: fevereiro 16, 2020

Dorrit Harazim: O chipeiro e a jornalista

Hans River foi ingênuo ao subestimar as ferramentas com as quais Patrícia trabalha: apuração rigorosa, provas, comprovantes

Foi em abril de 2018 que o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, estreou no Congresso dos Estados Unidos como convocado de uma comissão do Senado sobre o uso abusivo de dados de consumidores. A empresa havia admitido ter usado sem autorização informações pessoais de 87 milhões de usuários no chamado escândalo da Cambridge Analytica, e o foco dos 44 senadores estava na ameaça de interferência digital criminosa nas eleições presidenciais americanas. “Zuck” esmerou-se em eludir perguntas incisivas, deslizou por respostas que lhe convinham, e ostentou uma estudada paciência diante do enciclopédico desconhecimento digital de alguns inquiridores.

Ainda assim, a armadura impassível do criador de 33 anos saiu avariada. Mas o poder inescapável de sua criatura, o Facebook, ficou intocado: até os senadores mais combativos na sabatina orientaram seus seguidores a acompanhar a sessão através do... streaming Facebook Live.

Na terça-feira passada, em Brasília, ocorreu a 19ª sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito instalada meio ano atrás para apurar a disseminação de notícias falsas na eleição presidencial brasileira de 2018. A testemunha única da sessão chamava-se Hans River do Rio Nascimento e tinha tudo a ver com o tema da “CPMI das fake news”: o depoente havia sido funcionário da Yacows, uma das empresas suspeitas de recorrer ao uso fraudulento de nome e CPF de idosos para registrar chips de celular, e disparar lotes de mensagens em benefício de políticos. O “Sr. Hans”, como passou a ser designado, havia se desentendido com o seu empregador em final de 2018, movera-lhe uma ação trabalhista, e à época fornecera valiosas informações e documentos à repórter investigativa Patrícia Campos Mello, da “Folha de S. Paulo”. Segundo a reportagem exclusiva publicada em dezembro daquele ano, a empresa Yacows prestara serviços a vários políticos e fora subcontratada por uma produtora (AM4) que trabalhou para a campanha do presidente eleito, Jair Bolsonaro.

Já por isso, e pelo fato de a testemunha ter sido convocada pelo deputado do PT Rui Falcão, era lícito supor que o depoimento do Sr. Hans resultasse em informações comprometedoras para o governo.

Nada saiu conforme o roteiro — nem para a oposição nem para o depoente, nem para a vida democrática, nem para a jornalista. Assistir à íntegra das cinco horas de transmissão pela TV Senado é de grande serventia, pois revela bem mais do que os momentos chulos e as ilações de vulgaridade abjeta contra a jornalista. A íntegra revela sobretudo a testemunha que, ao contrário de Mark Zuckerberg, adquiriu protagonismo por acaso e não sabe como sair dele sem deixar anéis e dedos.

Da aberrante narrativa criada por Hans River, de ser um ingênuo em meio a uma jornalista que lhe oferece favores sexuais em troca de matéria, consta, sim, uma verdade: o depoente foi e é ingênuo. Ingênuo ao subestimar as ferramentas com as quais a premiada Patrícia Campos Mello trabalha: apuração rigorosa, provas, comprovantes, documentos, checagem e, rechecagem. Ingênuo ao acreditar que conseguiria driblar perguntas com uma postura desenvolta, malemolente, distraída e desmemoriada. Ingênuo ao tentar engabelar a sessão com uma vídeo-aula sobre chipeiras —o equipamento que utiliza chips de celular com dados usurpados, usados em plataformas de disparos em massa no WhatsApp.

Hans River do Rio Nascimento se declara músico, sem recursos para pagar ao advogado a seu lado, é diabético, hipertenso e negro. Trabalhou como chipeiro na Yacows em condições medievais e ritmo alucinado, contando com rendimento suplementar pelas horas extras. Ao ver que não receberia o devido, entrou na Justiça. E ao dar entrada na Justiça, seu processo cruzou com o implacável faro investigativo da jornalista da “Folha”. Ela o contatou, ele concordou em falar, ela anotou, gravou e, antes de publicar, foi ouvir “o outro lado”— a Yacows. A partir daí, tudo mudou. Hans fez acordo com a empresa, quis retirar o que dissera e reaver o material entregue. Tarde demais.

Passado um ano e meio desde a publicação da reportagem coassinada por Artur Rodrigues, Hans River reapareceu com memória seletiva: não lembra o número do seu celular nem tem ideia do primeiro nome de Eduardo Bolsonaro, sentado à sua frente. Mentiu e omitiu tanto que a relatora da CPMI , deputada Lídice da Mata (PSB-BA), solicitou à Procuradoria-Geral da República que investigue o depoente. Fora alertado meia dúzia de vezes durante a sessão de que mentir em CPI é crime.

Repetir de público afirmação falsa de depoente não é punível por lei. “Eu não duvido que a senhora Patrícia Campos Mello, jornalista da ‘Folha’, possa ter se insinuado sexualmente, como disse o Sr. Hans, em troca de informações”, reiterou o filho do presidente da República no Senado, no plenário da Câmara e via Twitter — o que, por sua vez, abriu a comporta de seus seguidores nas mídias sociais mais ferozes.

Como observou Natalie Southwick, coordenadora do Comitê de Proteção a Jornalistas com sede em Nova York, não deixa de ser irônico que uma audiência parlamentar sobre fake news tenha servido de combustível a uma campanha de fake news contra uma jornalista. Tempos brabos.

Bernardo Mello Franco: O jornalismo no faroeste

Na fronteira com o Paraguai, pistoleiros mataram um repórter que investigava o crime organizado. Em Brasília e na Bahia, outros episódios de agressão à imprensa

A fuga de 76 presos, a maioria ligada ao PCC, acirrou a tensão na fronteira seca do Brasil com o Paraguai. Os bandidos estavam presos em Pedro Juan Caballero, cidade colada a Ponta Porã (MS). Escaparam no mês passado, com a aparente conivência de guardas e da direção da cadeia.

A região é dominada pelo narcotráfico e registra altos índices de violência armada. Em dezembro, o Ministério Público Federal tomou uma medida drástica para se proteger. Abandonou a sede em Ponta Porã e transferiu os servidores para Dourados, a 120 quilômetros de distância.

Num faroeste em que nem procuradores estão seguros, o jornalismo virou atividade de alto risco. Na noite de quinta-feira, o repórter Léo Veras foi executado quando jantava com a família no lado paraguaio da fronteira. Ele tocava o site Porã News, que investigava a infiltração do crime organizado no poder local.

Veras foi entrevistado no documentário “Quem Matou? Quem Mandou Matar?”, de Bob Fernandes e João Wainer. Disponível no YouTube, o filme conta as histórias de seis jornalistas assassinados no interior do país. Eles foram mortos após denunciar políticos corruptos e policiais que integravam grupos de extermínio.

A semana foi marcada por outros episódios de ataque ao jornalismo. Em Brasília, uma testemunha da CPI das Fake News, instalada para apurar a atuação de milícias virtuais, mentiu e insultou a repórter Patricia Campos Mello.

Ex-funcionário de uma agência de marketing digital, Hans River do Rio Nascimento alegou que teria sido assediado pela profissional da “Folha de S.Paulo”. Ele forneceu informações para reportagens sobre os disparos em massa que alavancaram a campanha de Jair Bolsonaro.

A jornalista rebateu as mentiras com documentos, mas não conseguiu escapar do bombardeio na internet. O deputado Eduardo Bolsonaro atiçou a tropa ao difundir ofensas de cunho sexista contra a repórter. No ano passado, ele sugeriu a edição de um “novo AI-5”. O original, baixado pela ditadura militar, instituiu a censura prévia à imprensa.

Na sexta-feira, a PM da Bahia deteve dois jornalistas da revista “Veja”. Os profissionais se identificaram, mas foram conduzidos à delegacia e submetidos a interrogatório. Eles apuravam as circunstâncias da morte do miliciano Adriano da Nóbrega, ligado ao senador Flávio Bolsonaro.

Com ataques constantes, a extrema direita no poder fomenta o clima de violência e intimidação ao jornalismo. O caso de Léo Veras mostra que as ameaças às vezes têm consequências. No documentário filmado há três anos, ele disse: “Sempre peço que não seja tão violenta a minha morte. Espero que seja só um disparo, para não estragar a pele”. O repórter foi executado com 12 tiros.

***

“Eu não conheço a milícia no Rio de Janeiro. Desconheço. Não existe nenhuma ligação minha com a milícia do Rio de Janeiro”. Palavras de Jair Bolsonaro, que já defendeu a atuação dos grupos paramilitares em discurso e entrevistas.

Luiz Carlos Azedo: Encosta abaixo

“Não sei se Buarque se inspirou em Tony Judt, mas, com certeza, a esquerda brasileira tem as mesmas dificuldades de Eric Hobsbawm para fazer autocrítica. Persiste nos próprios erros”

Autor da grande trilogia Era das revoluções (1789-1948), A era do capital (1848-1875) e A era dos impérios (1875-1914) —, Eric John Hobsbawm fez a cabeça da esquerda brasileira sobre o mundo atual, com A era dos extremos: o breve século XX. O historiador nasceu em Alexandria, Egito, quando o país se encontrava sob domínio britânico, passou a infância entre Viena e Berlim e migrou para Londres aos 14 anos. Quando jovem, ingressou no Partido Comunista britânico; durante a II Guerra Mundial, cavou trincheiras no litoral do Canal da Mancha e fez parte da inteligência do Exército britânico.

Após a guerra, Hobsbawm voltou para Cambridge, onde se tornou um expoente da historiografia mundial, ao lado de Christopher Hill, Rodney Hilton e Edward Palmer Thompson. Sua Era dos extremos é o livro mais lido sobre a história recente da humanidade, e Tempos interessantes, de 2002, recebeu o Prêmio Balzan para a História da Europa. Membro da Academia Britânica e da Academia Americana de Artes e Ciência, lecionou na Universidade de Londres e na New School for Social Research, de Nova Iorque. Morreu em Londres, em 2012.

Nascido em 1948, o londrino Tony Judt era neto de russos e rabinos lituanos. Aos 15 , aderiu ao sionismo e quis emigrar para Israel, contra a vontade dos pais. Em 1966, foi passar o verão num kibbutz machanaim e acabou servindo como motorista e tradutor no Exército de Israel, na Guerra dos Seis Dias. No fim da guerra, porém, voltou para Inglaterra. Judt graduou-se em história na Universidade de Cambridge (1969), mas realizou suas primeiras pesquisas em Paris, na École Normale Supérieure, onde completou seu Ph.D., em 1972.

Em outubro de 2003, publicou um artigo na New York Review of Books, no qual recriminou Israel por se tornar um Estado étnico “beligerante, intolerante, orientado pela fé” e defendeu a transformação do Estado judeu num estado binacional, que deveria incluir toda a atual área de Israel, mais a Faixa de Gaza, Jerusalém Oriental e a Cisjordânia. Nesse novo Estado, segundo sua proposta, haveria direitos iguais para todos os judeus e árabes residentes em Israel e nos territórios palestinos. Seu artigo causou um terremoto na comunidade judaica e lhe valeu a expulsão do conselho editorial da revista.

Judt lecionou na Universidade de Nova York, na cadeira de Estudos Europeus. Seu livro Pós-guerra — uma história da Europa desde 1945 é monumental. Em março de 2008, foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA). Um ano depois, estava tetraplégico; faleceu em 2010, depois de um calvário no qual escreveu três livros: O mal ronda a Terra, O chalé da memória e Pensando o século XX, baseado em conversações com Timothy Snyder. Judt fez parte do que chamou de “geração Hobsbawm”, homens e mulheres que começaram a se ocupar do estudo do passado em algum momento da “longa década de 1960” (entre 1959 e 1975), cujo interesse “foi marcado de forma indelével pelos escritos de Eric Hobsbawm, por mais que eles agora discordem de muitas de suas conclusões”.

Autocrítica

No ensaio Encosta abaixo até o final (Quando os fatos mudam, editora Objetiva, publicado no New York Review of Books, em maio de 1995, como uma resenha de A era dos extremos: O breve século XX, 1914-1991, de Eric Hobsbawm), Judt criticou duramente o seu mestre: “Ainda que escreva sem nenhuma ilusão a propósito da antiga União Soviética, ele se mostra relutante em admitir que ela não tinha aspectos que a redimissem (inclusive o de desempenhar o papel de manter ou impor a estabilidade no mapa da Europa)”. Judt também critica Hobsbawm por justificar o terror stalinista e as coletivizações forçadas com o esforço de guerra.

Segundo Judt, era difícil para Hobsbawm fazer autocrítica da própria fé: “Contudo, há duas ou três mudanças cruciais que tiveram lugar no mundo — a morte do comunismo, por exemplo, ou a relacionada perda de fé na história e nas funções terapêuticas do Estado a respeito da qual o autor nem sempre se mostra satisfeito. Isso é uma pena, já que forma e, às vezes, deforma seu relato de maneiras que podem diminuir seu impacto sobre aqueles que mais precisam lê-lo e aprender com ele. E senti falta, em sua versão do século XX, do olhar impiedosamente crítico que fez dele um guia tão indispensável para o século XIX”.

Em janeiro de 2018, o ex-senador Cristovam Buarque foi convidado a uma palestra em Oxford para falar sobre por que Bolsonaro venceu. Agora, voltou à universidade britânica para lançar a versão em inglês do pequeno livro Onde erramos: de Itamar a Temer, publicado como e-book pela Tema Editorial, no qual o ex-governador de Brasília e ex-reitor da UnB faz uma polêmica autocrítica a partir daquela palestra. Não sei se Buarque se inspirou em Tony Judt, mas, com certeza, a esquerda brasileira tem as mesmas dificuldades de Eric Hobsbawm para fazer autocrítica. Persiste nos próprios erros.

http://blogs.correiobraziliense.com.br/azedo/nas-entrelinhas-encosta-abaixox/

Luiz Sérgio Henriques: Quando os bárbaros bateram em retirada

Um desafio global, sistêmico, como o do comunismo histórico, é improvável que se repita...

No tempo em que a luta final parecia ser entre sistemas irremediavelmente contrapostos, a cultura bolchevique, tradução arriscada para o “Oriente” político de um pensamento claramente ocidental, como o de Marx, protagonizou não poucos episódios de fechamento sectário sobre si mesma. Exemplar, nesse sentido, o combate prioritário que em certo ponto os partidos comunistas deram aos “social-fascistas” – rótulo infame dado à esquerda social-democrata –, mesmo diante do avanço do nazismo e do fascismo. Ou, ainda nos anos 1930, a política interna da URSS stalinizada, que proclamava estar a caminho do socialismo e contraditoriamente apregoava o acirramento incessante da luta de classes, com processos falsificados, fuzilamento de velhos bolcheviques e afirmação de uma implacável estrutura verticalizada de mando.

Evidentemente, esse poder monolítico não duraria para sempre. Em face da vida política do capitalismo avançado, muito mais articulada e complexa, mesmo a versão atenuada do comunismo no poder, com a queda do ditador e a denúncia (parcial) dos seus crimes em 1956, mostrava-se primitiva e destituída de atração. Como no poema de Kaváfis, aquela constelação de partidos-Estado era como que a fonte e a razão de ser dos bárbaros à porta da cidade, que ameaçavam invadi-la e só provocavam reações irracionais, como a dos macarthistas e demais anticomunistas de profissão. Em 1989, por isso, entre esses setores atrasados da “cidade” capitalista viria a instalar-se um sentimento de frustração: para tais setores, os bárbaros eram uma “solução”, uma motivo de viver, um pretexto para cerrar fileiras e golpear os fantasmas prediletos. E agora batiam em retirada...

Ainda na última década do século 20 um novo e estridente grito de guerra se faria ouvir. É que o inimigo, sempre igual a si mesmo, mas ainda mais insidioso, teria passado a disputar corações e mentes com as armas mais lentas e, decerto, mais letais da cultura. Em consequência, gente treinada na linguagem da guerra fria reciclou-se rapidamente, apetrechando-se para ruidosas e intermináveis “guerras culturais”. Uma situação, aliás, que se agravaria exponencialmente no novíssimo ambiente das redes “sociais”, com sua capacidade inaudita de dinamitar pontes, criar tribos irascíveis e minar o terreno comum da convivência civilizada. E isso a ponto de se poder prever que minas potentes continuarão a explodir e causar danos no futuro, ainda depois de os guerreiros culturais ensarilharem as armas ou deixarem de fazer parte da corrente principal dos acontecimentos, ao contrário do que acontece hoje.

O alvo de tais guerreiros – que dão cobertura ideológica ao “populismo”, palavra ambígua e escorregadia, mas cujo conteúdo essencial consiste num ataque à democracia representativa tal como a conhecemos – deslocou-se: o comunismo perde a dimensão de desafio estatal e identifica-se sumariamente com o legado de 1968 e com a New Left multicultural. O ano que faz questão de não terminar, na frase de Zuenir Ventura, aparece agora como um nó a atar coisas díspares, mas todas muito “perigosas”: a rebelião antiautoritária, o feminismo, o pacifismo, o ambientalismo, tudo isso reunido numa crítica aos modelos de vida e consumo das sociedades desenvolvidas. Para os populistas de direita, eis a nova face do comunismo, empenhado como sempre em destruir a propriedade, mas desta vez, sobretudo, preocupado em corroer os valores familiares e os da tradição.

Como se trata de uma visão marcadamente ideológica, construída para organizar uma extrema direita de cunho anti-institucional, nada importa que o nó representado por 1968, no contexto real das coisas, não tenha muito em comum com a antiga posição comunista. Afinal, a Primavera de Praga também incendiou a imaginação de 1968. No clima da época, o velho ascetismo revolucionário sofreu golpes fatais. E num sentido que, na verdade, os enaltece, os comunistas da tradição se chocaram com uma derivação marginal, mas extremamente problemática, do espírito soixante-huitard, a saber, a trágica sedução da violência política.

Numa avaliação mais realista, um desafio global, sistêmico, como o do comunismo histórico, é altamente improvável que se venha a repetir num mundo interdependente em termos não mais só econômicos. E a New Left “multicultural”, mesmo quando vocaliza exigências essenciais, como o combate ao racismo e a defesa do ambiente, muitas vezes reproduz a própria superfície fragmentada da vida, sem estabelecer conexões entre os variados grupos que poderiam expressar alguma hipótese de ruptura. Se este diagnóstico sumário fizer sentido, então o agressivo populismo de direita dos nossos dias aparecerá como o que de fato é: um desses fenômenos regressivos que de tempos em tempos reagem virulentamente a mudanças havidas na estrutura do mundo e tentam restaurar um passado de papelão pintado. Para quem não aceita tal regresso, trata-se de uma oportunidade e tanto para alianças que defendam e aprofundem a experiência democrática em toda a sua plenitude.

Míriam Leitão: Não se enganem. Nada disso é normal

Presidência militarizada, Câmara sendo palco de calúnia sexista, ministro ofendendo grupos sociais, livros censurados. Nada disso é normal

Há quem prefira o autoengano. O governo hostiliza a imprensa, e o filho do presidente dá sequência a uma difamação sexista contra uma jornalista, da tribuna da Câmara. O presidente se cerca de militares da ativa. O ministro da Economia ofende grupos sociais. A Educação está sob o comando de um despreparado. Alguns ministros vivem em permanente delírio ideológico. Os indígenas são ameaçados pelo desmonte da Funai e pelo lobby da mineração e do ruralismo atrasado. Livros são censurados nos estados. A cultura é atacada. Há quem ache que o país não está diante do risco à democracia, apenas vive as agruras de um governo ruim. E existem os que consideram que o importante é a economia.

Existe mesmo uma diferença entre governo ruim e ameaça à democracia, mas, no caso, nós vivemos os dois problemas. As instituições funcionam mal até pela dificuldade de reagir a todos os absurdos que ocorrem simultaneamente. Quando um tribunal superior decide que uma pessoa que ofende os negros pode ocupar um cargo criado para a promoção da igualdade racial, é a Justiça que está funcionando mal. O Procurador-Geral da República, desde que assumiu, tem atuado como se fosse um braço do Executivo. O Supremo Tribunal Federal (STF) parece às vezes perdido no redemoinho de suas divergências.

A calúnia contra a jornalista Patrícia Campos Mello, da “Folha de S.Paulo”, foi cometida dentro do Congresso Nacional. O depoente de uma CPI praticou o crime diante dos parlamentares. Um deles, filho do presidente, reafirmou a acusação sexista. É mais um ataque à imprensa, num tempo em que este é o esporte favorito do presidente. Mas é também uma demonstração prática dos problemas do país. Alguém se sente livre para mentir e caluniar usando o espaço de uma comissão da Câmara e é apoiado por um parlamentar.

Não é normal que um general da ativa, chefe do Estado Maior do Exército, ocupe a Casa Civil, nem que o Planalto tenha apenas ministros militares e dois deles da ativa. Não é bom para as próprias Forças Armadas. Essa simbiose com o governo seria ruim em qualquer administração, mas é muito pior quando o chefe do Executivo cria conflitos com grupos da sociedade, divide a nação, faz constante exaltação do autoritarismo e apresenta projetos que ofendem direitos constitucionais. As Forças Armadas são instituições do Estado, com a obrigação de manter e proteger a Constituição. Deveriam preservar sua capacidade de diálogo com todo o país, neste momento de tão aguda fratura. O trauma da ruptura institucional comandada por generais é recente demais.

Não é normal que um governo estadual se sinta no direito de retirar das mãos de estudantes livros clássicos, um deles escrito pelo mestre maior da nossa literatura. A leitura de “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, do genial Machado de Assis, precisa ser estimulada e não proibida. É tão despropositada a ideia de colocar livros em um índex que muitos reagem apenas com incredulidade e desprezo. O obscurantismo, a censura, o retrocesso são graves demais.

A economia nunca poderá ir bem num país enfermo. Não há uma bolha em que se possa isolá-la. Mesmo se houvesse essa capacidade de separação da realidade, é preciso entender que a economia não está nada bem. Se no mercado financeiro, se alguns líderes empresariais querem vender esse otimismo falso é porque têm interesses específicos. A verdade, que bons empresários e economistas lúcidos sabem, é que o mercado de trabalho exclui um número exorbitante de brasileiros, o país ainda tem déficit em suas contas, a alta excessiva do dólar cria distorções e a incerteza tem aumentado.

A crise econômica foi herdada por este governo, mas ele está cometendo o erro de subestimar os desafios. O ambiente de conflito constante com diversos grupos da sociedade, provocado pelo governo, esse clima de estresse permanente, não é bom para quem faz projetos de longo prazo no país. Quando o cenário de ruptura tem que ser considerado, os investidores se afastam.

Quem prefere o autoengano pode viver melhor no presente, mas deixa de ver os avisos antecedentes do perigo e, portanto, não se prepara para enfrentá-lo. Manter a consciência dos riscos é a atitude mais sensata em época tão difícil quanto a atual. Nada do que tem nos acontecido é normal.

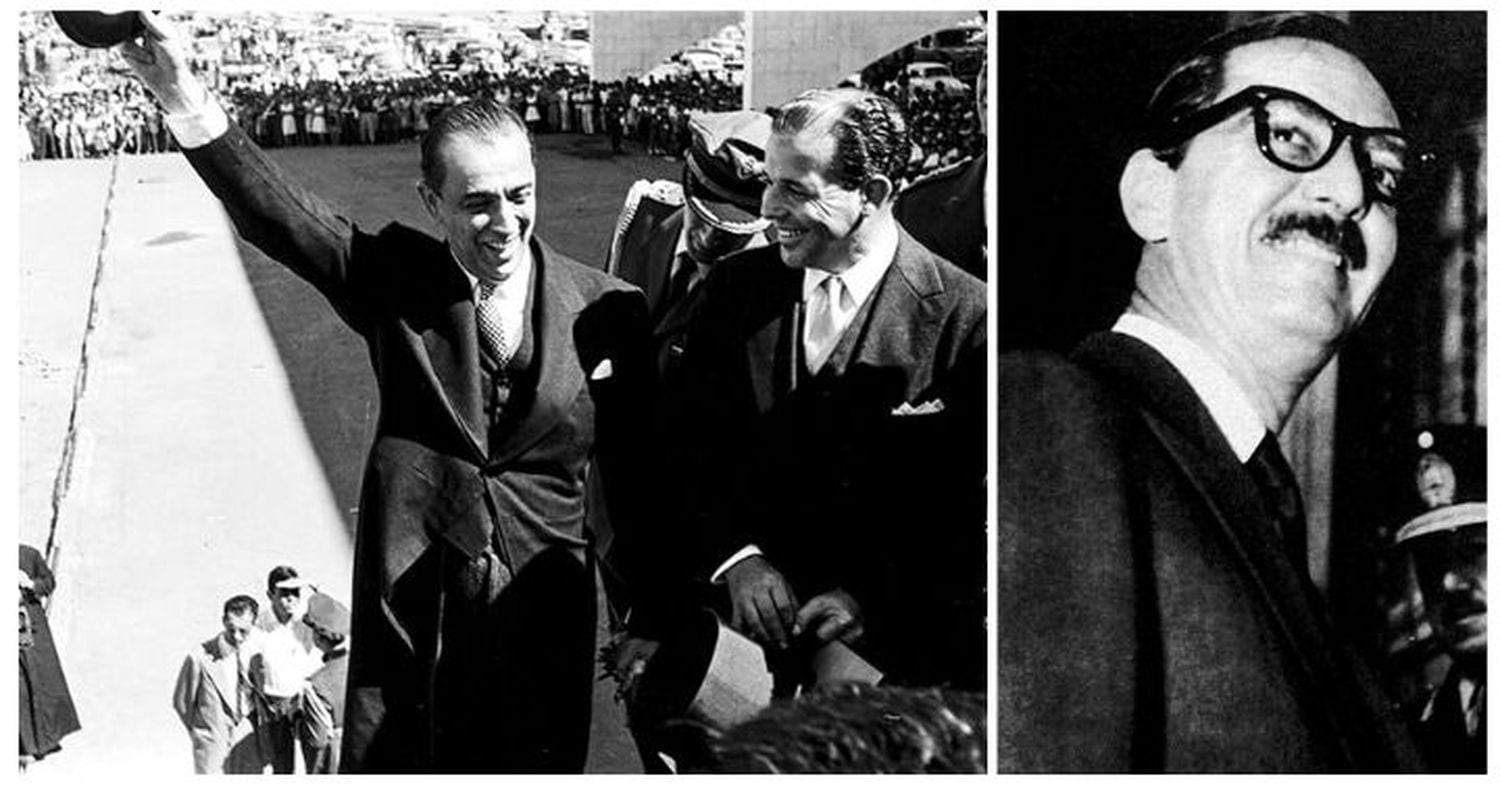

Ricardo Westin: O ano em que os militares sequestraram um avião com passageiros para derrubar JK

A tentativa fracassada de golpe contra o presidente, no ano de 1959, durou só dois dias e acabou conhecida como Revolta de Aragarças

Há 60 anos, um avião da Panair que havia decolado do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, rumo a Manaus, com escala em Belém, desapareceu durante a madrugada em pleno voo. A bordo, entre passageiros e tripulantes, viajavam 46 pessoas, incluindo o senador Remy Archer (PSD-MA).

Notícias desencontradas logo começaram a correr. Nas primeiras horas da manhã de 3 de dezembro de 1959, um desnorteado senador Victorino Freire (PSD-MT) subiu à tribuna do Palácio Monroe, a sede do Senado, no Rio, para expor sua aflição: “Preparava-me para sair de casa quando soube que havia desaparecido o Constellation da Panair em que viajavam o senador Remy Archer, meu amigo, e a filha do jornalista Carlos Castello Branco [importante colunista político da época]. Aqui permanecemos numa verdadeira tortura de espera e ansiedade. O Repórter Esso chegou a divulgar que o avião havia caído. A senhora Archer, com três filhinhos pequenos, em pranto, estava certa de que o marido havia morrido. No mesmo desespero se encontrava aqui nesta Casa o jornalista Castello Branco, também meu velho e querido amigo”.

A fala de Freire está catalogada no Arquivo do Senado. De acordo com documentos do mesmo acervo histórico, os senadores Otávio Mangabeira (UDN-BA) e Afonso Arinos (UDN-RJ) interromperam o colega e avisaram que haviam acabado de receber, de mensageiros anônimos, cópias mimeografadas de um manifesto que explicava tudo, assinado por um grupo que se intitulava Comando Revolucionário.

Não se tratava de desastre aéreo. O avião da Panair, na realidade, havia sido sequestrado no ar — o primeiro sequestro de avião da história do Brasil. Estava em curso uma tentativa de golpe de Estado para derrubar o presidente Juscelino Kubitschek, fechar o Congresso Nacional e instaurar uma ditadura militar. O Comando Revolucionário era formado essencialmente por oficiais da Aeronáutica e do Exército.

LUTA DEMOCRÁTICA/BIBLIOTECA NACIONAL

A conspiração teve mais duas frentes. Na noite do dia 2 de dezembro, poucas horas antes de o piloto da Painair ser rendido quando atravessava a Bahia, outro grupo roubou da Base Aérea do Galeão, no Rio, três aviões da Aeronáutica repletos de armas e explosivos, e um terceiro grupo levou do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, um teco-teco pertencente a uma empresa privada também carregado de armamento.

De posse dos cinco aviões, os rebeldes voaram para Aragarças, uma cidadezinha dos confins de Goiás, na divisa com Mato Grosso, assim chamada por localizar-se na confluência dos Rios Araguaia e das Garças. Aragarças seria o quartel-general da revolta. O plano mais imediato era bombardear o Palácio do Catete e matar JK. O movimento, que duraria só dois dias e acabaria fracassando, ficou conhecido como Revolta de Aragarças.

“Proclamo meu desacordo com essas situações violentas. Sejam quais forem as falhas do Governo, por mais graves e angustiosos que sejam os problemas brasileiros, não será à custa de movimentos de indisciplina, subversivos, revolucionários, que iremos ao encontro das legítimas aspirações do povo. Somente dentro da lei removeremos as dificuldades”, discursou o senador Lameira Bittencourt (PSD-PA), líder do Governo no Senado.

“Quero deixar patente a reprovação da bancada udenista a qualquer movimento subversivo. A nação precisa de paz e ordem para prosseguir no exercício da sua vida democrática. Qualquer perturbação trará profundos prejuízos não à política ou aos partidos, mas à pátria brasileira”, concordou o senador João Villasbôas (UDN-MT), líder da oposição ao Governo.

A aliança partidária PSD-PTB governava o Brasil desde 1946. Setores das Forças Armadas estavam insatisfeitos com a hegemonia ininterrupta do getulismo e do trabalhismo e ansiavam por ver no poder a UDN, partido oposicionista que havia perdido as três eleições presidenciais posteriores à ditadura do Estado Novo. Esses militares já haviam planejado golpes para destronar a dobradinha PSD-PTB em 1954, 1955 e 1956, nas três vezes sem sucesso.

Em dezembro de 1959, o estopim da Revolta de Aragarças foi a repentina decisão de Jânio Quadros, o presidenciável apoiado pela UDN, de renunciar à candidatura. A eleição estava marcada para outubro de 1960. Os militares que se aferravam a Jânio e à UDN entenderam que a desistência permitiria a JK eleger seu sucessor e perpetuar a chapa PSD-PTB no controle do Brasil.

AGÊNCIA SENADO

Antes da renúncia de Jânio, o autointitulado Comando Revolucionário já estava em alerta por causa de dois boatos fortes. O primeiro dava conta que JK negociava uma emenda constitucional que lhe permitiria a reeleição. O segundo boato dizia que o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, expoente do PTB, orquestrava um golpe para barrar a provável vitória de Jânio e da UDN e instaurar uma ditadura sindicalista no país. “Não tenhamos dúvida de que a revolução, a revolta, o motim ou golpe frustrado de Aragarças foi muito fruto da decepção causada pela retirada da campanha do senhor Jânio Quadros”, afirmou o senador Afonso Arinos.

O manifesto divulgado pelo Comando Revolucionário descrevia o Poder Executivo como corrupto, o Legislativo como demagógico e o Judiciário como omisso. E citava o risco de o Brasil cair nas garras do comunismo: “Em face desse estado de degeneração e deterioração, os adeptos do comunismo infiltrados nos mais variados setores, dentro e fora da administração pública, procuram tirar o máximo benefício da situação de miséria e de fome das populações para implantar o seu regime de escravidão do ser humano”.

A Revolta de Aragarças falhou porque os insurgentes não conseguiram o apoio imaginado. Eles esperavam que levas de militares de todos os cantos do Brasil se somariam ao movimento assim que o manifesto fosse divulgado. Entretanto, soldado nenhum saiu dos quartéis. Também contavam com a adesão de políticos da UDN. Os udenistas, contudo, calcularam que uma revolta militar nesse momento daria motivo para JK decretar estado de sítio, cancelar a eleição de 1960 e, aí sim, apossar-se de vez da cadeira presidencial.

No fim, Aragarças envolveu cerca de 15 rebeldes apenas, incluindo três civis. Dado esse pífio contingente, as forças militares do Governo sufocaram a insurreição rapidamente, já no dia seguinte ao sequestro do voo da Panair. Não houve mortes. Um dos aviões militares roubados foi metralhado na pista de pouso de Aragarças e pegou fogo. Os revoltosos que estavam a bordo se renderam e foram presos. Os demais usaram os outros aviões para fugir para a Bolívia, o Paraguai e a Argentina. Os reféns do avião da Panair, inclusive o senador Remy Archer, foram libertados em Buenos Aires, sãos e salvos.

CAMPANELLA NETO/DIÁRIO DE NOTÍCIAS

Apesar de o líder da UDN no Senado ter repudiado a Revolta de Aragarças, houve senadores do partido que não endossaram a condenação e, em vez disso, aplaudiram os insurretos. O senador Otávio Mangabeira afirmou que concordava plenamente com o diagnóstico da situação nacional descrito no manifesto do Comando Revolucionário: “Confesso que amo as rebeldias legítimas. O que eu detesto são as acomodações exageradas. A nação que se habitua a acomodar-se a tudo é uma nação que se educa na escola da fraqueza. No dia em que for chamada a defender a pátria, não estará moralmente habilitada a fazê-lo. Apesar de divergir deles no ponto em que pedem a demolição da estrutura constitucional e a implantação da ditadura militar, trago minha palavra de compreensão para aqueles jovens militares levados pelo arroubo de seu temperamento e pelo fogo natural de sua idade.”

O senador Afonso Arinos comparou Aragarças com a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, ocorrida em 1922: “Fui testemunha pessoal. Eu era adolescente e morava ao lado do Forte de Copacabana. Assisti na noite de 4 para 5 de julho àquele pugilo de jovens passar de réprobos [malvados] de uma repressão brutal à condição de heróis impolutos de uma geração. Não podemos agora saber se Aragarças se trata de uma Copacabana aérea. É melhor não tomarmos aqui uma atitude de condenação de que depois venhamos a nos arrepender."

Mangabeira gostou da comparação histórica e citou personagens inicialmente tidos como vilões e depois transformados em heróis: “Por que esquartejaram Tiradentes? E quem é Tiradentes hoje? Que fez Deodoro a 15 de novembro de 1889? Onde está ele agora? Que fez Getúlio Vargas a 3 de outubro de 1930? Ninguém, tampouco eu, tem autoridade para condenar golpistas só pelo fato de serem golpistas".

O senador Daniel Krieger (UDN-RS) acrescentou: “Sentir-me-ia diminuído perante mim próprio se assistisse calado tachar-se de covardes aqueles que, ainda que erradamente, dão exemplo de coragem e desprendimento a este país”.

ÚLTIMA HORA/BIBLIOTECA NACIONAL

A Revolta de Aragarças foi uma reedição de outro movimento militar bastante parecido, inclusive com o uso de aviões militares, que havia ocorrido em fevereiro de 1956, apenas duas semanas após a posse de JK: a Revolta de Jacareacanga, no sul do Pará. Em 1959, os senadores não puderam deixar de fazer comparações. Eles mencionaram o major-aviador Haroldo Veloso, que havia sido líder revoltoso de Jacareacanga e, após ser anistiado pelo presidente, voltou à cena em Aragarças.

“Da primeira loucura, a de Jacareacanga, disse eu [em 1956] nesta Casa e ao senhor presidente da República que o sistema de se conceder anistia a criminosos políticos antes de a Justiça se pronunciar era muito perigoso. Anistiados, foram endeusados, voltaram à Aeronáutica e foram promovidos! Agora fazem esse segundo movimento. Estamos verificando quão acertado eu estava”, criticou o senador Caiado de Castro (PTB-DF).

“Atos de sedição devem ser punidos com rigor. Se não o forem, ensejam a repetição a que agora assistimos”, concordou o senador Lima Teixeira (PTB-BA). “Fique a advertência para que não se deixe passar em branca nuvem um episódio que poderá ser mais grave da terceira vez. Que a punição se concretize, a fim de que o povo se tranquilize e confie na autoridade do chefe da nação”.

JK seguiu os conselhos. Ao contrário do que fizera em 1956, o presidente não concedeu anistia aos golpistas em 1959.

De acordo com o jornalista Wagner William, autor da biografia O Soldado Absoluto (Editora Record), sobre o marechal Henrique Lott, o ministro da Guerra que sufocou Aragarças, o presidente JK enxergou a malograda revolta como sinal de que o clima político se tornaria explosivo e o país ficaria ingovernável caso a sua adversária UDN não chegasse logo ao poder.

“Foi pensando dessa forma que Juscelino lançou Lott como o candidato presidencial do PSD na eleição de 1960. Ele sabia que o marechal não tinha chance de vencer. A estratégia de Juscelino era que a UDN o sucederia, mas, por causa da crise econômica do país, governaria com muita dificuldade e se desgastaria. Numa frente, Juscelino aplacaria o desejo de poder da UDN. Em outra, ele próprio se apresentaria na eleição de 1965 como o candidato da salvação nacional”, explica William.

Poucos dias depois de Aragarças, Jânio Quadros anunciou que era de novo candidato presidencial ― “Jânio renuncia à renúncia”, noticiou um jornal. Ele venceu a disputa eleitoral de 1960, marcando enfim a chegada da UDN ao poder e esfriando os ânimos conspiratórios das Forças Armadas. Mas a paz não duraria. A famigerada renúncia de Jânio à Presidência da República, em agosto de 1961, e a tumultuada posse do vice João Goulart, no mês seguinte, despertariam os golpistas. A resposta deles viria em 1º de abril de 1964. Dessa vez, não falhariam.

A reportagem, publicada originalmente aqui, faz parte da seção Arquivo S, resultado de uma parceria entre o Jornal do Senado, a Agência Senado e o Arquivo do Senado brasileiro. Reportagem e edição: Ricardo Westin | Pesquisa histórica: Arquivo do Senado | Edição de fotografia: Pillar Pedreira | Infográfico e vídeo: Diego Jimenez