Day: novembro 3, 2019

Guilherme Amado: O decano a mil por hora

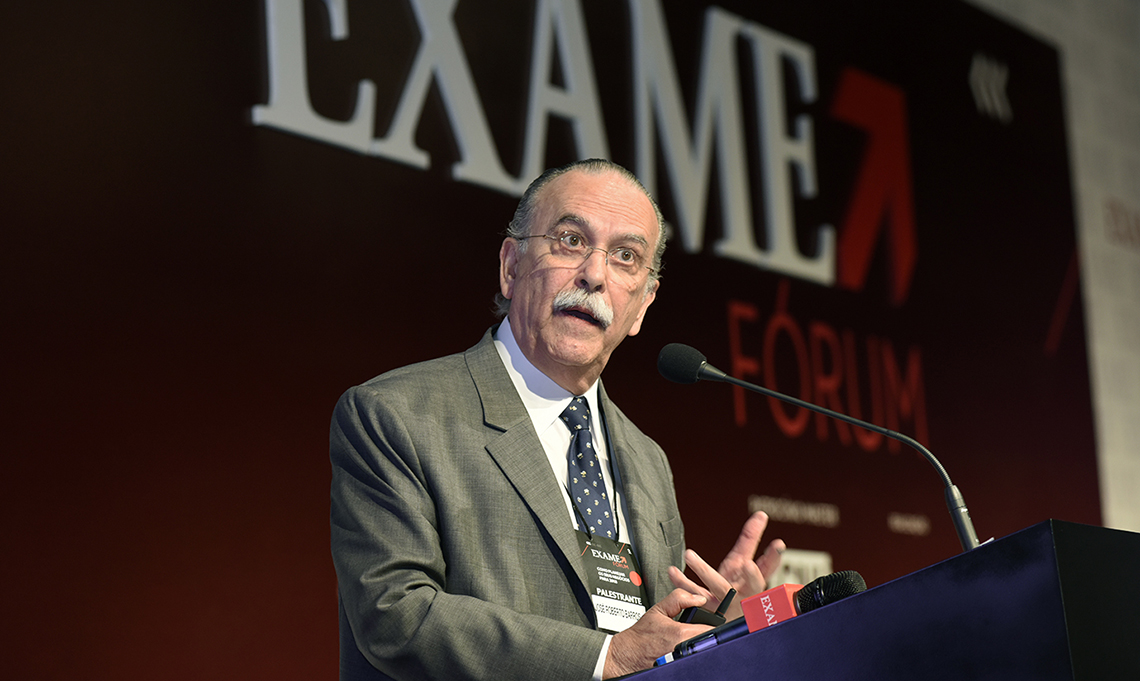

Desde 2018, Celso de Mello se tornou a mais altiva voz do Supremo ante investidas contra a democracia e os direitos fundamentais

Os 30 anos de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal (STF), recém-completados em julho, poderiam fazer com que os últimos meses do decano na Corte fossem de inabalável calmaria. Aos 74 anos — celebrados na sexta-feira 1º —, Mello não precisa mais provar nada a ninguém. Exatamente a um ano de deixar o tribunal, em 31 de outubro de 2020, nenhum colega ou analista do STF criticaria se Mello preferisse nestes últimos meses uma atuação discreta, sem protagonismo, mais preocupada em arrumar gavetas e planejar o que fará em seguida. Mas o Celso de Mello dos últimos dois anos tem sido o oposto.

Desde 2018, ele se tornou, menos pelo tom barítono e mais pelo acúmulo de experiência e pela previsibilidade de decisões, a mais altiva voz do tribunal ante investidas de militares ou do próprio presidente da República e de sua família contra a democracia e os direitos fundamentais. Agora, está nas mãos dele um dos votos mais esperados do tribunal: dizer se Sergio Moro foi ou não parcial ao julgar Lula. Tudo isso a 365 dias de se aposentar.

Promotor de Justiça em São Paulo e assessor jurídico do gabinete de José Sarney, Celso de Mello chegou ao STF indicado pelo próprio, em 1989, num tempo em que ministros da Corte não tinham um décimo dos holofotes que têm hoje. Durante três décadas, acostumou-se a viver sem eles. Nunca teve outro emprego ou fonte de renda de lá para cá. Não frequenta as rodas de poder de Brasília nem teve proximidade com qualquer presidente da República após Sarney. Evita encontrar advogados fora do gabinete e são raras suas entrevistas. Seu passeio nos fins de semana em São Paulo ou em Brasília é em livrarias. Entre goles generosos de café e uma dieta recheada de alguns Big Macs, é notívago e gosta de citar em seus votos as próprias decisões, ora textualmente, ora adaptando e melhorando trechos.

A repetição de suas teses e seus entendimentos, aliás, faz com que seus votos sejam, na maioria das vezes, previstos por quem tenta decifrar a matemática em torno dos 11 togados. Como anotaram os repórteres Felipe Recondo e Luiz Weber em Os onze , livro em que perfilam o tribunal e seus atuais ocupantes, os votos de Mello costumam dar uma sensação de déjà-vu. O respeito às regras e aos costumes do tribunal foi o que o fez, por exemplo, recusar a sondagem da então presidente do STF Cármen Lúcia para designá-lo relator da Lava Jato, o que atropelaria o algoritmo que distribui aleatoriamente os casos entre os ministros.

Mello viveu a ditadura e carrega a lembrança do preço pago pelo país com o arbítrio. Enquanto promotor, denunciou torturas e outras ilegalidades cometidas pelo regime. Talvez aí tenha se forjado a preocupação que o leva a ser o único a usar palavras duras para se referir ao que considera ameaças de fardados e de Bolsonaro ao tribunal.

Uma das manifestações mais fortes foi contra o então comandante do Exército, Eduardo Villas Bôas, que, na véspera do julgamento do habeas corpus de Lula, mandou um recado velado ao STF em uma mensagem publicada em sua conta do Twitter. Na ocasião, o decano se impressionou com o silêncio de seus colegas, especialmente os que costumam comentar publicamente fatos sem a mesma importância. A resposta veio na sessão: “Em situações tão graves assim, costumam insinuar se pronunciamentos ou registrar se movimentos que parecem prenunciar a retomada, de todo inadmissível, de práticas estranhas e lesivas à ortodoxia constitucional, típicas de um pretorianismo que cumpre repelir, qualquer que seja a modalidade”. Não foi o último embate com a turma verde-oliva.

No período eleitoral, com um crescente ataque ao STF e à Justiça eleitoral e diante do líder das pesquisas, Jair Bolsonaro, estimulando a desconfiança na lisura do processo, um coronel reformado ofendeu Rosa Weber, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Mello saiu em defesa da colega, afirmando que o ataque era “imundo, sórdido e repugnante” e que usava linguagem “insultuosa, desqualificada por palavras superlativamente grosseiras e boçais, próprias de quem possui reduzidíssimo e tosco universo vocabular, indignas de quem diz ser oficial das Forças Armadas”.

Ninguém pode rotular Mello de petista. Pelo contrário: condenou petistas no mensalão e na maioria de seus votos nos anos do PT foi contra as teses defendidas por Lula ou Dilma. Passado o julgamento no plenário sobre a condenação em segunda instância, deverá ser marcado o julgamento na Segunda Turma da Corte em que cinco ministros decidirão se Moro não teve isenção para julgar Lula. A decisão terá forte impacto político, a depender da modulação a ser feita pelos ministros. É possível até que todos os casos de Lula que tiveram o dedo de Moro retroajam para antes da aceitação da denúncia e algumas provas sejam para sempre invalidadas. Lula pode se tornar não só um cidadão livre, como retomar de imediato seus direitos políticos.

Mesmo antes da Vaza Jato, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski já haviam acenado que votarão contra Moro. Cármen Lúcia e Edson Fachin, a favor do ex-juiz. E Celso de Mello?

Embora o decano não tenha afirmado nada nesse sentido, a aposta entre os ministros é que ele vote com Mendes e Lewandowski. Se o plenário tiver decidido que prisão é só após a condenação definitiva, Lula já estará livre, e a pressão sob Mello será menor.

Há pressões, entretanto, que têm inspirado Mello mais que intimidado. Em fevereiro deste ano, ele liderou a votação pela criminalização da homofobia, um tema cujo avanço a bancada evangélica freava no Congresso. Seu voto, que citou explicitamente a necessidade de ir contra a lógica do “menino veste azul e menina veste rosa”, dobrou ministros que tendiam a votar contra. O STF mostrava, logo no começo do ano, certa altivez diante de um governo que desde a campanha enviava mensagens estranhas à cúpula do Judiciário. Não seria assim ao longo dos dez meses de Bolsonaro.

Antes disso, ainda na campanha, o então candidato falou em aumentar o número de ministros da Corte, a exemplo do que a ditadura fez com o Ato Institucional nº 2. Quando veio à tona o vídeo de Eduardo Bolsonaro, numa aula preparatória para concursos, dizendo que bastaria um “soldado e um cabo” para fechar o STF, o decano decidiu falar e respondeu à Folha de S.Paulo , chamando a declaração de “inconsequente e golpista”.

Nesta terça-feira 29, Mello voltou novamente suas baterias a Bolsonaro, diante da postagem no perfil do presidente no Twitter do vídeo de um leão cercado por hienas — uma delas rotulada como o STF. Em sua mais dura nota, falou em “atrevimento presidencial”, que “parece não encontrar limites na compostura que um chefe de Estado deve demonstrar no exercício de suas altas funções”. Foi aí que Bolsonaro recuou.

Ainda há um ano de Celso de Mello no tribunal. Após sua saída, o decano será Marco Aurélio Mello, de comportamento excêntrico e votos imprevisíveis. Marco Aurélio Mello ficará na posição até 11 de julho de 2021. Depois, a função que até aqui teve o papel de apaziguar ânimos e muitas vezes serenar relações acaloradas estará nas mãos de... Gilmar Mendes.

O Estado de S. Paulo: 'Fala sobre AI-5 é gravíssima e incompatível com a Constituição', diz cientista político

Para José Álvaro Moisés, Brasil vive vácuo de lideranças políticas

Paulo Beraldo, de O Estado de S.Paulo

As declarações do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) sugerindo a possibilidade de volta de um AI-5 caso haja radicalização de movimentos da esquerda é incompatível com a Constituição Federal e gravíssima para um parlamentar eleito democraticamente. A avaliação é do cientista político José Álvaro Moisés, professor da Universidade de São Paulo e diretor do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da instituição.

Na entrevista, o pesquisador afirmou que cogitar alternativas assim é um reconhecimento implícito de que o governo não está indo bem. "Ao invés de adotar procedimentos próprios da democracia, como a busca de diálogo e entendimento com outras forças políticas, eles se voltam para políticas de exceção, como a hipótese de um golpe ou de uma radicalização dos conflitos políticos", afirmou Moisés, que lança o livro Crises da Democracia - O Papel do Congresso, dos Deputados e dos Partidos esta semana.

O cientista político afirmou ainda identificar no Brasil hoje um vácuo de lideranças capazes de interpretar o momento e os desafios do País, como a desigualdade de renda e a necessidade de crescimento econômico. "Há na sociedade um sentimento de que estamos sem alternativa, sem líderes capazes de interpretar o desafio do momento e oferecer perspectivas de futuro, que mostrem que podemos melhorar e recomeçar a construção de uma sociedade mais justa e solidária." Abaixo, a entrevista.

Como o senhor vê a declaração do deputado federal Eduardo Bolsonaro sugerindo a volta do AI-5 caso haja "radicalização da esquerda"?

Essa declaração é muito grave e suscita a necessidade de o Ministério Público Federal abrir um processo. Ele jurou compromisso com a Constituição. É uma declaração totalmente incompatível com a Constituição e uma coisa gravíssima que tem de ser objeto de ação da Justiça.

Não é a primeira vez que o núcleo próximo do presidente fala sobre a possibilidade de ruptura institucional. O senhor vê essa possibilidade?

É preciso ver esse cenário a partir de dois olhares. Por um lado, não creio que haja apoio social, nem mesmo nas Forças Armadas, para isso. Mas, por outro, o fato de pessoas próximas do presidente mencionarem essa possibilidade, em uma tentativa de identificar uma saída para os dilemas que o governo enfrenta e não consegue resolver, é preocupante.

Se o governo estivesse sendo bem-sucedido no enfrentamento das crises e desafios que o acometem - o fogo na Amazônia, o derramamento de óleo nas praias do Nordeste, o desemprego de milhões, a perda de renda da população - não seria necessário cogitar alternativas de exceção como essas.

Cogitar isso é um reconhecimento implícito de que o governo está fracassando e que, diante disso, ao invés de adotar procedimentos próprios da democracia, como a busca de diálogo e entendimento com outras forças políticas, eles se voltam para políticas de exceção, como a hipótese de um golpe ou de uma radicalização dos conflitos políticos.

Nesse contexto de radicalização, como vê a relação do presidente Jair Bolsonaro com a imprensa?

Líderes populistas no mundo inteiro não conseguem conviver bem com uma imprensa livre, crítica aos seus atos e decisões de governo. Bolsonaro não está fugindo desse perfil. Não consegue entender que a imprensa, e a mídia em geral, é um componente fundamental da democracia, mesmo quando essa venha a fazer críticas erradas, às quais governos democráticos sempre podem responder. Mas as suas reações à mídia não mostram tranquilidade para responder aos ataques que sofre. Ele reage destemperadamente a eles.

Qual sua avaliação da relação do presidente Jair Bolsonaro com o Congresso Nacional?

O presidente adotou uma relação que não reconhece a importância de formação de uma coalizão de governo e nem de buscar a formação de uma maioria de apoio aos seus projetos. É uma escolha que não leva em consideração a natureza singular do sistema presidencialista que resultou da Constituição de 1988.

Esse sistema envolve em nosso caso uma assimetria entre as funções do Executivo e do Legislativo. O Executivo tem muito mais poder para definir a agenda política do Congresso e do País. Creio que isso é um déficit da qualidade da democracia no País, pois restringe o Congresso como representação da diversidade social, política e ideológica da sociedade brasileira. Essas características do presidencialismo de coalizão tendem a inibir parte das funções do Parlamento.

Quais as consequências de o presidente ter rompido essa lógica?

Como o presidente não entendeu essas circunstâncias por razões ideológicas, e também por sua concepção das relações entre Executivo e Legislativo, abriu-se espaço para maior protagonismo do Congresso, principalmente da Câmara dos Deputados. Isso é positivo, ao meu juízo, por estar estimulando o Congresso a definir alguns temas da agenda de reformas que o Executivo não conseguiu coordenar, mas que são de interesse público.

Ainda que o ministro Paulo Guedes fale em liberalização da economia, o fato é que tivemos um processo extremamente difícil de aprovação da reforma da Previdência. E outros temas ainda dependem de articulação do presidente, o que não está ocorrendo. Então, digamos que, por um caminho torto, o Congresso está ganhando maior protagonismo, o que pode melhorar a representação da sociedade e, de algum modo, responder às expectativas dos eleitores.

O senhor está lançando um livro que fala de crises da democracia. Por que crises no plural?

O livro Crises da Democracia - O Papel do Congresso, dos Deputados e dos Partidos se refere a questões que, no meu entendimento, são déficits e distorções do sistema político brasileiro, os quais acabam frequentemente gerando crises. Crises às vezes permanentes, às vezes momentâneas. Uma delas é relativa à qualidade da representação. O desempenho do Congresso Nacional é, em certo sentido, paradoxal, pois os parlamentares produzem muito, mas aproveitam pouco a sua própria produção.

Entre 1995 e 2010, em um período de 16 anos - segundo as pesquisas que coordenei -, os deputados brasileiros apresentaram cerca de 27 mil projetos de lei. Não é pouco, ao contrário, é um bom indicador de enorme capacidade de produção, de proposição de leis e de políticas públicas, por parte dos representantes do povo. 25% desses projetos se concentraram na área de direitos de cidadania, ampliação, confirmação, reexame dos direitos de cidadania. Também nas áreas de economia, segurança e saúde, o que significa, portanto, um desempenho nada ruim. Contudo, desses 27 mil projetos, pouco menos que 3% se transformaram em leis.

O Congresso não conseguiu aproveitar a sua própria produção e devolver para a sociedade um volume maior de propostas que pudessem atender aos anseios, reivindicações e aspirações dos eleitores. Isso compromete o seu desempenho. Agora, segundo tudo indica, sob o impacto da mudança de relação entre o Executivo e o Legislativo neste ano, a Câmara parece que está enfrentando esse dilema. Mas ainda temos outros déficits a serem enfrentados.

Elas são 52% da população e cerca de 15% do Congresso. Alguns se perguntam se aumentando a presença feminina melhora a representação. Eu entendo que sim, pois abre a possibilidade de as mulheres apresentarem seus pontos de vista, não tanto quanto a uma estrita agenda feminista, mas quanto a temas que interessam a elas e ao País como um todo.

O senhor falou em luz amarela. Desde o início do mandato, críticos do governo afirmam que o presidente Jair Bolsonaro tem governado mais para o seu núcleo de apoio do que para todos os brasileiros, que não estaria assumindo as responsabilidades de representar o País como um todo. O que o senhor pensa disso?

Minha avaliação vai nessa direção. Ele não assumiu a responsabilidade de governar para o conjunto do País, para uma sociedade que tem enormes diversidades sociais, regionais, culturais e também ideológicas. Ele se distanciou desta diversidade complexa e plural que constitui a sociedade brasileira, se isolou, se relacionando quase que exclusivamente com pouco menos de um terço dos eleitores para tentar manter seu apoio. Nas eleições de 2018, Bolsonaro foi eleito com 58 milhões de votos, Fernando Haddad teve 45 milhões, e outros 41 milhões foram votos brancos, nulos e ausentes. Então, temos quase dois terços de eleitores que não votaram nele. Qualquer governo deveria levar isso em consideração.

Mas Bolsonaro se dirige, fundamentalmente, para o pouco mais de um terço que o elegeu e que, agora, talvez até seja de um pouco menos. Ele não está mostrando ter vocação para ser o presidente que o País precisa em um contexto de grave crise como o que vivemos. Buscar se relacionar com o conjunto da diversidade de forças sociais e políticas que forma o País seria algo normal em qualquer época e com qualquer governo, mas não é o que temos.

Ao invés de apresentar um projeto claro de país, não temos hoje a menor noção do que nos espera a curto, médio e longo prazos, a não ser uma ou outra proposição na área da economia, mas mesmo assim isso ainda é incerto.

Mudando de assunto para a oposição agora. Qual avaliação o senhor faz dos primeiros meses de Jair Bolsonaro e o papel da oposição?

O grande desafio da oposição é o de se constituir em uma força com reconhecimento da sociedade para garantir a sobrevivência da democracia e, ao mesmo tempo, adotar estratégias adequadas para a retomada do desenvolvimento do País. Isso envolve o enfrentamento das desigualdades sociais e a necessidade de promover o crescimento econômico.

A oposição tem feito críticas a propostas do governo que fazem sentido, como as que ajudaram a melhorar a reforma da Previdência, mas isso é insuficiente.

Até agora ainda não surgiu uma liderança individualizada, algum partido, ou uma coligação de forças capaz de oferecer uma perspectiva nova e consistente para o conjunto de País.

Há na sociedade um sentimento de que o governo vai mal, faz coisas que não fazem muito sentido, mas quanto a isso estamos sem alternativa, sem líderes capazes de interpretar o desafio do momento e oferecer perspectivas de futuro, que mostrem, por exemplo, que podemos melhorar e recomeçar a construção de uma sociedade mais justa e solidária.

Nas eleições de 2018, as lideranças políticas tradicionais deixaram um vazio que não respondeu à insatisfação que emergiu nas manifestações de 2013, insatisfação quanto às políticas públicas, os partidos e as lideranças partidárias. Foi esse vazio que abriu espaço para que Bolsonaro fosse eleito, mas a oposição não se atualizou e ainda não apresentou uma alternativa a tudo que ele representa.

O senhor vê alguma figura emergindo? O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já foi chamado de primeiro-ministro pelo então líder do governo na Câmara, Delegado Waldir (PSL-GO), no início do mandato. A deputada Tábata Amaral (PDT-SP) afirmou que havia um vácuo na "questão social" e apresentou um pacote de medidas com apoio de Maia...

Rodrigo Maia, de fato, tem mencionado que não basta fazer as reformas e adotar medidas econômicas se não houver cuidado, um olhar especial, para a questão social. Isso é um sinal novo. Aliás, tanto no caso do Rodrigo Maia como de Tabata Amaral, e de algumas outras figuras que estão procurando definir uma nova perspectiva para o País, como o ex-governador Paulo Hartung, do Espírito Santo, poderá vir uma resposta para a crise de lideranças que eu mencionei. Luciano Huck também está dando sinais nessa direção. Ele foi mencionado como possível candidato no ano passado, o que não se concretizou, mas está ligado a movimentos de renovação política, e está se aprofundando no conhecimento de temas importantes para o País e se posicionando quanto a esses desafios. Essas figuras podem vir a ser uma resposta ao diagnóstico de crise de lideranças. Podem apontar para uma mudança.

Elio Gaspari: Os BolsoLulas

Até agora, o radicalismo da inépcia foi monopólio do governo

Em abril de 2018, horas antes de se entregar à Polícia Federal, Lula discursou para sua militância diante do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e disse que "eu não sou um ser humano, sou uma ideia". Foi adiante:

"Eu fico imaginando o tesão da Globo colocando a minha fotografia preso. Eles vão ter orgasmos múltiplos. (...) Eles têm de saber que vocês, quem sabe, são até mais inteligentes que eu, e queimar os pneus que vocês tanto queimam, fazer as passeatas, as ocupações no campo e na cidade; parecia difícil a ocupação de São Bernardo, e amanhã vocês vão receber a notícia que vocês ganharam o terreno que vocês invadiram."

Era sonho. Lula foi para a cadeia, ninguém foi para a rua, seu candidato a presidente foi derrotado por 55% a 45% e em janeiro de 2019 o capitão Jair Bolsonaro tomou posse na Presidência da República. Logo o capitão, que Lula achava fácil derrotar.

Passaram-se dez meses, Lula conta o tempo para deixar a carceragem de Curitiba e os Bolsonaros deixaram na porta da sua cela a bandeira da pacificação. Num país com 12 milhões de desempregados eles brigam aqui e alhures, para nada. Se Lula vai empunhar essa bandeira, só ele sabe, mas vale a pena lembrar que há poucas semanas o PT foi para a avenida Paulista com poucas camisas vermelhas. A deputada Gleisi Hoffmann vestia uma camiseta branca com o rosto de Lula enfeitado por flores.

Em sua entrevista a Leda Nagle, o deputado Eduardo Bolsonaro disse que "vai chegar um momento em que a situação vai ser igual ao final dos anos 60 no Brasil, quando sequestravam aeronaves, quando sequestravam-se e executavam-se autoridades, cônsules, embaixadores, com execuções de policiais e de militares. Se a esquerda radicalizar a esse ponto, a gente vai precisar de uma resposta. Ela pode ser via um novo AI-5".

Eduardo Bolsonaro corrigiu-se e seu pai condenou a fala. Mesmo assim deve-se registrar que no final dos anos 60 havia também um terrorismo de direita, cujo núcleo clandestino era composto por militares e civis. Era menos letal, mas buscava estimular a tensão política.

O nervo da formulação do deputado esteve na frase "se a esquerda radicalizar". E se a esquerda não radicalizar? Até agora, o radicalismo da inépcia foi monopólio do governo. Ademais, o último atentado terrorista ocorrido no Brasil, em 1981, foi a bomba do Riocentro, mas ele saiu do DOI-Codi do 1º Exército.

Há radicais na esquerda, mas no Brasil o que está na vitrine é outro radicalismo tosco, demófobo e desorientado. Ele teceu a bandeira da pacificação, levou-a a Curitiba e deixou-a na porta da cela de Lula.

Porteiros e polícia

Além do fantasma de Marielle Franco, outra assombração ronda o movimento de carros no condomínio onde viviam Jair Bolsonaro e o miliciano Ronnie Lessa no dia do assassinato da vereadora. É o risco de que acabe sobrando para o porteiro que registrou a entrada de Élcio Queiroz na propriedade.

Não se sabe o que aconteceu naquele dia, mas uma velha história ensina que polícia e porteiros produzem situações fantásticas.

Em maio de 1976, Íris Coelho, ex-secretária do general Golbery do Couto e Silva e do presidente Castello Branco, escreveu-lhe uma carta contando o que havia acontecido ao porteiro de seu edifício. Haviam roubado objetos de carros que estavam na garagem e ele foi preso. Com 11 anos de serviço e pai de três filhos, soltaram-no 24 horas depois: "O pobre estava todo machucado, os tímpanos perfurados. Aplicaram-lhe choque, bateram-lhe a cabeça contra a parede. Foi fichado como ladrão de automóveis e arrombador".

Íris não era uma novata. Depois de uma audiência com o embaixador soviético, Castello chamou-a para ditar uma minuta da conversa secreta.

Passaram-se seis meses e o governador do Rio remeteu o resultado da investigação a Golbery, o então poderoso Chefe da Casa Civil da Presidência. Resultava que depois de novos depoimentos e acareações, a polícia apurou o seguinte:

1- O porteiro disse que conversou com Íris, expressou-se mal ou ela não entendeu o que ele falou. Além disso, não a autorizou a fazer qualquer reclamação.

2- As marcas que tinha pelo corpo eram produto de uma alergia.

Íris Coelho voltou a escrever:

"Sinto muito, acredite que lastimo realmente ter sido causa de tanto trabalho e perda de tempo. Do modo como o processo se encaminhava, achei que a melhor solução seria aquela que foi dada na acareação com o porteiro. Creia-me, aprendi uma grande lição."

Seja qual for versão, sempre que se chega à conclusão de que o porteiro mentiu, vale a pena perguntar quem estava interessado nisso.

Mario Vargas Llosa: O enigma chileno

Diferente das outras revoluções ao redor do mundo, no Chile, a falha está na falta de igualdade de oportunidades e mobilidade social

Em meio a esta catastrófica quinzena para a América Latina – derrota de Mauricio Macri e retorno do peronismo com Cristina Kirchner, na Argentina, fraude escandalosa nas eleições bolivianas que permitirá ao demagogo Evo Morales eternizar-se no poder e agitações revolucionárias dos indígenas no Equador – há um fato misterioso e surpreendente que me recuso a relacionar aos antes mencionados: a violenta explosão social no Chile contra o aumento das passagens de metrô, com saques e depredações, 20 mortos, milhares de presos e, por fim, manifestação de um milhão de pessoas nas ruas contra o governo de Sebastián Piñera.

Por que misterioso e surpreendente? Por uma razão muito objetiva: o Chile é o único país latino-americano que travou uma batalha eficaz contra o subdesenvolvimento e cresceu de maneira admirável nos últimos anos. Embora eu saiba que os relatórios internacionais não comovem ninguém, lembremos que a renda per capita chilena é de US$ 15 mil anuais (e o poder de compra é de US$ 23 mil, de acordo com organizações como o Banco Mundial).

O Chile acabou com a pobreza extrema, e em nenhuma outra nação latino-americana tantos setores populares passaram a fazer parte da classe média. O país desfruta de pleno emprego e de investimentos estrangeiros e o notável desenvolvimento de seu empresariado fez com que seu padrão de vida aumentasse rapidamente, deixando o restante do continente para trás.

No ano passado, viajei pelo interior chileno e fiquei impressionado ao ver o progresso que se manifestava por toda parte: os povoados esquecidos de 30 anos atrás são hoje cidades prósperas e modernas, com qualidade de vida muito alta, frente aos padrões do terceiro mundo.

É por isso que o Chile quase deixou de ser um país subdesenvolvido: está muito mais próximo do primeiro mundo que do terceiro. Isso não se deve à feroz ditadura do general Augusto Pinochet. Deve-se ao resultado do referendo de 31 anos atrás, com o qual o povo chileno pôs fim à ditadura (e no qual, aliás, Piñera fez campanha contra Pinochet), e ao consenso entre esquerda e direita em manter a política econômica que trouxe um progresso gigantesco para o país.

Em 29 anos de democracia, a direita governou apenas cinco e a esquerda – quer dizer, a Concertación – 24 anos. Não seria impróprio afirmar, portanto, que a esquerda contribuiu mais do que ninguém para essa política – de defesa da propriedade e das empresas privadas, de incentivo aos investimentos estrangeiros, de integração do país aos mercados mundiais e, é claro, de eleições livres e liberdade de expressão – que propiciou o extraordinário desenvolvimento do país. Um progresso de verdade, não apenas econômico, mas também político e social.

Como explicar o que aconteceu? Para tanto, precisamos dissociar os últimos acontecimentos chilenos da revolta camponesa equatoriana e dos distúrbios bolivianos ocasionados pela fraude eleitoral. A que comparar a explosão chilena, então? Ao movimento dos coletes amarelos na França e ao mal-estar generalizado na Europa, os quais denunciam que a globalização aumentou as diferenças entre pobres e ricos de maneira vertiginosa e exigem uma ação estatal para detê-la.

É uma mobilização de classe média, como a que agita grande parte da Europa e tem pouco ou nada a ver com as explosões latino-americanas daqueles que se sentem excluídos do sistema. No Chile, ninguém está excluído do sistema, embora a disparidade entre quem já tem e quem está começando a ter alguma coisa seja grande, é claro. Mas essa distância se reduziu bastante nos últimos anos.

Falhas

O que falhou, então? Creio que foi um aspecto fundamental do desenvolvimento democrático liberal: a igualdade de oportunidades, a mobilidade social. Estas últimas existem no Chile, mas não de maneira tão eficaz a ponto de reduzir a impaciência, perfeitamente compreensível, daqueles que se tornaram parte da classe média e aspiram progredir cada vez mais graças a seus esforços.

Ainda não existe uma educação pública de primeiro nível, nem uma saúde que consiga competir com a privada, nem aposentadorias que cresçam no ritmo dos padrões de vida. Não é um problema chileno, é algo que o Chile compartilha com os países mais avançados do mundo livre.

A sociedade aceita diferenças econômicas, diferentes níveis de vida, somente quando todos têm a sensação de que o sistema, justamente por ser aberto, permite que cada geração tenha um notável progresso individual e familiar, ou seja, que o sucesso – ou o fracasso – esteja no destino de todos. E que isso se deva ao esforço e à contribuição da sociedade como um todo, não ao privilégio de uma pequena minoria.

Esta é, provavelmente, a questão não resolvida do progresso chileno, como argumentou, em um ensaio muito inteligente, o colombiano Carlos Granés, de cujas opiniões compartilho, em grande medida.

Nesta crise, a obrigação do governo chileno não é, portanto, recuar em suas políticas econômicas, como pedem alguns loucos que querem que o Chile retroceda até se tornar uma segunda Venezuela, mas completá-las e fortalecê-las com reformas na educação pública, na saúde e nas aposentadorias, para dar à maior parte da população chilena – que nunca esteve melhor do que agora ao longo de toda a sua história – a sensação de que o desenvolvimento abrange também a igualdade de oportunidades, indispensável a um país que rejeitou o autoritarismo e escolheu a legalidade e a liberdade. A justiça deve estar no coração da democracia e todos devem sentir que a sociedade livre premia o esforço, e não as conexões e os apadrinhamentos.

O segundo homem da “revolução venezuelana”, o tenente Diosdado Cabello, teve a desfaçatez de dizer que todas as mobilizações e protestos latino-americanos se devem a um “terremoto chavista” que está abalando o continente. Parece não ter conhecimento do fato de que 4,5 milhões de venezuelanos fugiram de seu país para não morrer de fome, porque, na Venezuela socialista dos dias de hoje, só comem aqueles que estão no poder e seus companheiros, ou seja, aqueles que roubam, traficam e gozam dos privilégios típicos que as ditaduras da extrema esquerda (e, muitas vezes, da direita) concedem a seus súditos submissos.

Não é impossível que agitadores venezuelanos, enviados por Maduro, tenham turvado e agravado as reivindicações dos indígenas equatorianos e até ajudado Cristina Kirchner a retornar ao poder, meio oculta sob o guarda-chuva do presidente Fernández. Mas, no Chile, está claro que não. É de se imaginar que a cúpula venezuelana esteja comemorando com champanhe francês as dores de cabeça do governo de Piñera.

Mas é inconcebível que a Venezuela seja o motor da revolta, pois foram os garotos que queimaram 29 estações do metrô de Santiago e defenderam o socialismo no século 21. O paradoxo é que essas crianças nem pagam a passagem do metrô: a carteira de estudante os isenta desse trâmite. / Tradução de Renato Prelorentzou

*É prêmio Nobel de Literatura

José Roberto Mendonça de Barros: Poderemos ter crescimento sustentado?

A convicção de que a relação dívida/PIB começará a se reduzir é fundamental para manter ajustadas as expectativas

Depois de uma profunda recessão e de três anos de crescimento, inclusive no ano que finda, a grande pergunta que se faz é se será possível voltarmos a crescer de forma sustentável.

Qual seria a pauta mínima para que esse evento viesse a ocorrer?

Minha resposta a essa questão é positiva, isto é, poderemos voltar a crescer se pelo menos três condições se verificarem simultaneamente. São elas:

1) Se houver convicção por parte dos agentes e analistas de que a relação dívida/PIB voltará a cair, mesmo antes de um crescimento mais acelerado da economia. Isso ocorrerá se, além da reforma da Previdência agora finalizada, o Congresso aprovar um mínimo de regras que garantam que as despesas correntes não cresçam em termos reais de forma quase autônoma, ao contrário dos últimos muitos anos.

A convicção de que a relação dívida/PIB, hoje mantida a duras penas com controles e contingenciamentos, começará a se reduzir é fundamental para manter ajustadas as expectativas e permitir a continuidade da redução da taxa Selic, dando suporte a planos de expansão do crédito, de gastos de consumo e investimento.

Embora a apresentação de uma proposta abrangente seja importante para dar uma visão da rota a seguir, parece-me fundamental ter foco numa primeira rodada (provavelmente a chamada PEC Emergencial) de sorte a consolidar um avanço fiscal que, com a Previdência, permita destravar mais rapidamente os pontos 2 e 3 apresentados a seguir.

Na minha percepção, no caso da reforma tributária ainda estamos longe de qualquer consenso, sendo preciso muito mais discussão dentro e fora do Congresso para chegarmos ao ponto de uma proposta que possa ir a voto. Embora ela seja fundamental para melhorar a alocação na economia e diminuir custos das empresas, o arranque inicial do crescimento pode ser dado sem ela.

Finalmente, vale repetir que se não houver esse avanço mínimo na pauta fiscal, a melhora no crescimento não será sustentável.

2) O segundo ponto necessário para crescer é, naturalmente, uma retomada dos investimentos. Esses terão de se concentrar na infraestrutura, dada sua precariedade e a grande capacidade ociosa no setor industrial.

Também é certo que, com as agruras fiscais do Tesouro, os investimentos só ocorrerão como consequência de concessões, especialmente na área de logística. O Ministério da Infraestrutura nos informa que vários projetos relevantes estarão prontos para ir a leilão no ano que vem. Se bem-sucedidos significarão canteiros de obras em 2021, reforçando os novos investimentos em petróleo que se iniciarão em 2020, consequência dos leilões já ocorridos e a ocorrer.

Também deveremos ter em 2020 novos investimentos em telecomunicações (desde que a ideologia não adie por pressão externa os leilões de 5G) e em saneamento, cujo novo marco regulatório deve ser aprovado pelo Congresso ainda este ano. Também alguma coisa em energia elétrica deverá avançar.

Note-se que em meu cenário não espero nada relevante na área de privatização (exceto grandes promessas), dadas as notórias dificuldades enfrentadas por aqueles responsáveis pelas áreas. Apenas vendas de lotes de ações no mercado de capitais podem ocorrer, a exemplo do que fez a Caixa Econômica com ações da Petrobrás. Bom para o Tesouro, mas isso não é privatização.

3) A última peça necessária para uma retomada sustentável é, exatamente, a que está mais garantida nos dias de hoje: uma importante redução no custo do crédito, como resultado da baixa inflação, da queda da taxa Selic, das regulações do Banco Central (como a redução dos depósitos compulsórios) e dos efeitos competitivos da expansão dos novos bancos digitais e de empresas de serviços financeiros.

Caso esses avanços ocorram, o PIB voltará a crescer mais aceleradamente a partir de 2021. Nossas projeções são: 0,9% neste ano, 1,6% no ano que vem e 2,8% e 3% para 2021 e 2022.

Os riscos desse cenário são dois: a situação internacional caminha para uma crise no futuro próximo e, mesmo sendo o Brasil um país bastante fechado, seremos afetados por ela. O segundo risco é o mais óbvio: conflitos políticos atrasando a agenda legislativa, elevando a incerteza e reduzindo o otimismo.

A conturbada semana que finda é o exemplo mais evidente do que estamos falando.

*Economista e sócio da MB Associados.

Roberto Romano: Diplomacia e fé pública

Triste é a chefia diplomática do País, exercida por quem não respeita a instituição

O Brasil sempre esteve no centro de ações diplomáticas. No Tratado de Tordesilhas, posto ao arbítrio da suprema autoridade na época, a Igreja Católica, começa a ser definido o nosso patrimônio geográfico. Desobedecendo aos ditames dessa partilha, os bandeirantes aumentam o território lusitano e criam fronteiras imensas a serem defendidas. Território expandido na América do Sul, na África e na Ásia, Portugal vive algo peculiar a toda a Europa: a concentração administrativa, bélica e política. Não difere o trato internacional português que nos séculos 16 e 17 segue a raison d’État. Unida à tarefa de tudo dirigir e observar no plano interno dos países, com proeminência do governante sobre os antigos poderes (nobres, eclesiásticos, jurídicos), a diplomacia defende os interesses do Estado junto aos demais e previne atos hostis à sua condição soberana.

Para socorrer as cortes europeias em sua lide guerreira e de conquistas, a diplomacia obtém eficazes resultados técnicos e políticos. As doutrinas sobre o afazer diplomático reúnem grandes nomes, não apenas na teoria, mas na prática. A França emergente e pioneira na centralização monárquica produz grandes nomes e textos sobre o assunto. É o caso de J. Hotman (Do Cargo e Dignidade do Embaixador), F. Callières (Da Maneira de Negociar com os Soberanos), Rousseau de Chamoy (A Ideia do Perfeito Embaixador), A. de Vicquefort (O Embaixador e suas Funções), Pecquet (A Arte de Negociar).

Um estudioso escreve sobre textos e pessoas dedicadas ao labor em pauta: “A diplomacia, nascida no século 15 nas repúblicas italianas, sobretudo em Veneza, permanece durante grande parte do século 16 uma instituição que se desenvolve, se modifica, se adapta gradualmente às circunstâncias. É um fenômeno em via de transformação com toda a vida, a variedade, as surpresas que comporta tal momento de evolução”. Das legações medievais esporádicas às permanentes ocorrem descobertas marítimas, constituição de grandes Estados, avanços muçulmanos, grandes guerras. Surgem as embaixadas permanentes. Desde 1455 Veneza mantém legados constantes em Roma, Nápoles, Florença e Milão. Outros países criam embaixadas fixas após a Paz de Westfalia, em 1648 (Cf. Romano, Roberto: A Paz de Westfalia, em História da Paz; Léon Van der Essen, Le Rôle d’un Ambassadeur au XVIe Siècle, Contribution à l’Histoire de la Diplomatie, em Révue Belge de Philologie et d’Histoire).

Com as soberanias nacionais e o trato dos poderes se dá o aprendizado institucional no campo diplomático. Escolhidos entre os próximos aos reis e papas, os legados assumem regras e costumes que, se não os integram numa burocracia moderna, definem padrões de pensamento e ação. A diferença entre a representação antiga e a nova é salientada por Jean Hotman. Na Antiguidade só havia motivo para tratar da legação sem discutir o embaixador. Os enviados “eram pessoas cheias de honra, virtude, experiência, tendo exercido os mais belos e grandes cargos da República (...) os doutos políticos jamais acreditaram que os príncipes e os Estados seriam tão imprudentes a ponto de honrar com uma embaixada – a qual importa ao Estado por inteiro – um incapaz que dela não fosse digno”. Embaixadores são “os que, na segurança da fé pública autorizada pelo direito das gentes, negociam com os príncipes ou repúblicas estrangeiros assuntos de seus senhores, representam com dignidade suas pessoas e grandeza durante a legação” (L’Ambassadeur, Coleção Eletrônica da Gallica, Biblioteca Nacional da França).

Hotman mostra quanto o cargo de embaixador foi cobiçado por espertalhões e comenta o caso de um jovem preso nos domínios palatinos que forjara cartas, assinaturas, o próprio selo do rei Tiago I para se apresentar como representante. Trata-se “do maior e mais ousado impostor visto em séculos”. Qual a causa do crime cometido pelo garoto? O prazer de ganhar celebrações, honras, agrados. E qual o motivo para o punir com a morte? As “supostas legações” não apenas ofendem os soberanos, mas prejudicariam povos e Estados ao forjar contratos e compromissos bélicos, econômicos, religiosos. Se lembramos que, para citar Hobbes, as relações internacionais se situam no estado de natureza onde não existe direito sólido, a desconfiança impera, ao criar uma versão fraudulenta do governante o impostor viola a integridade do soberano, macula todos os seus atos, sobretudo a fé pública, piora os tratos entre os seres humanos da maneira mais ampla. (Cf. Hampton, Timothy: Fictions of Embassy).

O Brasil surge unido diretamente à moderna diplomacia. Em sua gênese como poder soberano temos as marcas da raison d’État absolutista que precisou gerir enormes extensões de território e imensas fronteiras com povos nem sempre bem dispostos em relação a ele. Qualquer que seja a explicação para os fatos bélicos na colônia e no Império, jamais nossos exércitos cumpriram sua missão sem diplomatas exímios. Aqui foi efetivada uma forma de trato internacional refinado, capaz de dialogar com pequenas e grandes potências. De Rio Branco a Rui Barbosa, chegando a San Tiago Dantas e João Guimarães Rosa, Luiz Martins de Souza Dantas, Marcílio Marques Moreira e outros, o País se ampara na escala planetária. É por tais motivos que causou espécie a indicação de jovem nada afeito aos saberes diplomáticos para embaixada em país poderoso. Talvez o vexame tenha sido afastado.

Triste é a chefia diplomática do País, exercida por alguém que não demonstra visão cosmopolita, prende-se a uma ala política e não respeita a própria instituição. Retirar do espaço público o busto de San Tiago Dantas por motivos injustificáveis, censurar o prefácio de um livro sobre Alexandre de Gusmão, admoestar um juiz da Suprema Corte e outras façanhas fazem o Itamaraty perder as raízes do nosso próprio Estado. Como disse Hotman, é preciso que os responsáveis pela diplomacia tenham o apoio da fé pública, mais ampla que as facções, e sejam garantidos pelo direito das gentes, mais relevante do que as doutrinas mantidas pelo poder ocasional.

* Professor da Unicamp, é autor de 'Razões de Estado e outros estados da razão' (Perspectiva)

Fernando Henrique Cardoso: A esfinge e os líderes

É do interesse da maioria um governo que respeite o mercado e as necessidades do povo

Nos últimos artigos tenho insistido na necessidade da formação de um “centro democrático progressista”. O que é isso? Desde logo, não se trata de um “centrão”, ou seja, de um agrupamento de pessoas que dominam legendas de partidos e, na prática, se unem para apoiar ou rejeitar propostas do governo, cobrando um preço clientelístico. O “centro democrático” tampouco pode ser um agrupamento anódino, que ora se define como favorável ao povo e esbanja recursos, como os populistas, ora se comporta de modo austero, com bom manejo das contas públicas, mas sem olhar para o povo, como os “neoliberais”. Então, o que seria?

Escrevi sobre o “liberalismo progressista” dizendo que ele se diferencia do “liberalismo conservador, de corte autoritário”. Neste, o mercado é o deus ex-machina que molda a sociedade. O primeiro respeita os mercados, sabe que as economias contemporâneas são “de mercado” (quase sem exceção), mas sustenta que elas não dispensam a regulação e mesmo a ação do Estado na economia. A atuação estatal, não sendo a única e nem mesmo a principal mola do crescimento econômico, continua a ser necessária para evitar que a desigualdade mine a democracia e o crescimento.

Na prática, o risco maior do liberalismo conservador, de caráter autoritário, é o de derrapar para formas abertamente não democráticas de decidir e assim aumentar o fosso entre dirigentes e dirigidos, abrindo espaço para manifestações populares antagônicas ao poder. Já o risco do progressismo é se transformar em populismo e, com o propósito ou o pretexto de servir ao “povo”, desorganizar as finanças públicas, levar à inflação e ao desemprego. O país cai na estagnação, abrindo espaço para a “direita” (ou seja, para formas disfarçadas ou abertas de autoritarismo).

Não terá sido um vaivém entre essas formas de liberalismo, autoritarismo e populismo (mais do que o risco de fascismos ou comunismos) o que vem caracterizando boa parte das formas políticas do mundo contemporâneo? Desse vaivém escapam os países onde liberdade e democracia não formam parte do ethos nacional (os que não são ocidentais ou ocidentalizados). A oscilação acima referida, e mesmo a dúvida sobre o valor da democracia representativa, tem aumentado muito, afetando nações de tradição liberal. Não faltam autores que chamam a atenção para estes desdobramentos: a crise das democracias, como morrem as democracias, o povo contra as elites, e assim por diante, dão título a muitos dos volumes que tratam dos fenômenos políticos contemporâneos.

Por trás desse desaguisado estão os novos meios produtivos e as formas contemporâneas de comunicação, que moldam as sociedades. A primeira vez que me dei conta disso foi em maio de 1968, quando eu era professor da Universidade de Paris em Nanterre. Anos mais tarde, procurando teorizar a esse respeito, disse no discurso em que transmiti a presidência da Associação Internacional de Sociologia, em 1986, que os fios desencapados da sociedade podem se tocar de repente, produzindo curtos-circuitos fora da polaridade tradicional “proprietários versus trabalhadores” e dos partidos que no passado os representavam. Havendo comunicação em rede, as faíscas que se acendem num ponto se propagam para os demais e o protesto atravessa os limites entre classes e segmentos sociais, contaminando amplos setores da sociedade. Essa dinâmica do protesto e a velocidade da sua expansão já eram perceptíveis em 1968. Foi somente quando a TV e o rádio passaram a cobrir as manifestações estudantis que estas entraram em contato com as negociações sindicais, que antes se davam à parte e à distância.

Que dizer agora, quando a internet e as redes conectam as pessoas e saltam as organizações? Se Descartes dizia cogito ergo sum (penso, logo existo), hoje a frase síntese é outra: estou conectado, logo existo. Mais ainda: as forças produtivas contemporâneas, com robôs e inteligência artificial, aumentam a produtividade, concentram a renda e não geram empregos na proporção da procura por trabalho, a despeito da redução da taxa de crescimento da população. E graças à internet muitos ficam sabendo do que acontece.

Não será esse o fantasma por trás dos “coletes amarelos” de Paris, dos partidários do Brexit na Grã-Bretanha ou dos eleitores de Trump que querem ver os Estados Unidos great again? E não haverá risco, em nuestra America, de confundir a Frente Ampla (eventualmente vitoriosa no Uruguai), ou os peronistas argentinos e agora as manifestações no Chile, que lembram o Brasil de 2013, e mesmo no Equador ou na Bolívia, com uma luta tradicional da “esquerda” contra a “direita”, como se ainda estivéssemos nos tempos da guerra fria? A guerra agora é outra: menos desigualdade, fim da corrupção política, mais empregos e melhores salários. E quando há diminuição do ritmo de crescimento, como lembrava Tocqueville sobre a Revolução Francesa, a insatisfação eclode forte, como atualmente no Chile.

Dito isso, o centro liberal precisa ser progressista não apenas porque a igualdade de oportunidades e a garantia de um patamar de condições de vida dignas para todos são essenciais para uma democracia estável e uma sociedade civilizada, mas também porque vivemos outro momento do capitalismo, no qual as políticas públicas devem ser complementadas pela ação da sociedade civil. É do interesse da maioria existir um governo ativo e com rumo. Capaz de respeitar as regras do mercado, mas também os interesses e necessidades do povo. E estes não se resolvem automaticamente na pauta econômica, requerem ação política e ação da sociedade.

Não será esse o miolo de um centro radicalmente democrático e economicamente responsável? Talvez, mas na vida política não basta ter ideias, é preciso que alguém as encarne. Ou aparece quem tenha competência para agir e falar em nome dos que mais precisam ou a esfinge nos devora.

* Sociólogo, foi presidente da República

‘Bacurau, muitos amaram, outros odiaram’, afirma Martin Cezar Feijó

Historiador faz comentário do filme em artigo de sua autoria publicado na nova edição da revista Política Democrática online

“Bacurau (Brasil, 2019), dos brasileiros Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, é um filme polêmico, gerou debates polarizados, muitos amaram, outros odiaram, nem sempre por razões cinematográficas, em grande parte por razões políticas e ideológicas, mas, antes de tudo, é um filme. E bom. Cumpre o que se propõe: contar uma história atual, mesmo que anuncie se passar em um futuro próximo”. O comentário sobre o filme é do historiador Martin Cezar Feijó, em artigo de sua autoria publicado na nova edição da revista Política Democrática online, produzida e editada pela FAP (Fundação Astrojildo Pereira), vinculada ao Cidadania, em Brasília.

» Acesse aqui a 12ª edição da revista Política Democrática online

Feijó, que também é doutor em comunicação pela USP e professor de comunicação comparada na FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado), ressalta que o objetivo do seu texto não é fazer uma crítica cinematográfica, mas um comentário cultural. “O filme estreou mundialmente no Festival de Cannes deste ano e levou o Prêmio do Júri. O que não é pouco”, lembra.

O autor ressalta que o filme também ganhou como melhor filme no Festival de Munique. E deve participar ainda em muitas competições internacionais. “Está, portanto, fazendo uma carreira internacional vitoriosa, com boas avaliações em Paris ou Nova York, por exemplo. E, o mais importante, atraindo um grande público. Um filme que se assiste com grande atenção”, afirma.

Com um grande elenco. E que conta uma história original, da ameaça a uma comunidade por um grupo de atiradores estrangeiros, dotados de aparelhos sofisticados como drones e se comunicando em inglês através de satélites. “A população da cidade também, apesar de pobre, é bem atualizada, reconhecendo tecnologias e até reclamando quando não recebe sinais para seus aparelhos de telefones celulares”, observa.

Os invasores, segundo o autor, apesar de serem em sua maioria constituídos de norte-americanos, têm entre eles dois brasileiros da região Sudeste, revelando no decorrer do filme um divertimento entre pessoas que querem descarregar frustrações alvejando uma população pobre impunemente. Até com a ajuda de líderes políticos regionais.

Integram o conselho editorial da revista Alberto Aggio, Caetano Araújo, Francisco Almeida, Luiz Sérgio Henriques e Maria Alice Resende de Carvalho. A direção da revista é de André Amado.

Leia mais:

» Garimpeiros deflagram guerra silenciosa em Serra Pelada, mostra Política Democrática online

» ‘Diálogos da Lava Jato são divulgados de maneira homeopática’, afirma Henrique Herkenhoff

» Bolsonaro está perturbado por seus próprios demônios, afirma Marco Aurélio Nogueira

» ‘Cultura deveria funcionar dentro do Ministério da Educação’, diz Caio de Carvalho

Alon Feuerwerker: A lógica da dissuasão. E o Big Stick ao contrário

Já descrevi na análise anterior (“Por que de repente a coisa desanda…”) como a sensação de injustiça tem potencial para desencadear rebeliões que parecem brotar do nada. Há ainda outro fator. É preciso que as instituições políticas tenham perdido a necessária capacidade de absorver as ondas de choque quando a insatisfação da massa alcança um ponto crítico.

Ou seja, é preciso que as pessoas tenham se desiludido, ou ao menos atingido um patamar de ceticismo, sobre a possibilidade de resolver “pacificamente” as pendências com o governo. É a situação propícia a que correntes políticas busquem mudar rapidamente, por meio da “rua”, a correlação de forças, e portanto a configuração do poder.

É natural, também por isso, que em qualquer país e qualquer tempo a oposição trabalhe para dificultar que aquelas ondas de choque sejam absorvidas, ao menos enquanto ela própria não alcançar o objetivo de poder. Ou entrando no governo ou promovendo uma troca de guarda. Daí a inutilidade, para a oposição, de platitudes como o adjetivo “construtiva”.

E o governo? Precisa trabalhar dia e noite para impedir o atingimento do ponto nodal em que as pessoas passam a duvidar do “funcionamento” das ditas instituições. E precisa lembrar sempre à sociedade que tem instrumentos repressivos capazes de evitar a perda de poder, e tem também a disposição de usá-los, se for preciso para evitar a perda do controle.

Paulo Guedes é o principal instrumento de Jair Bolsonaro para manter acesa a esperança de que as coisas vão melhorar. Há porém dois complicadores. Nem os mais otimistas acham que a vida vai ficar muito melhor tão rápido, e os realistas sabem que é grande a possibilidade de uma turma expressiva acabar ficando para trás mesmo quando as coisas melhorarem.

Daí que o governo declare repetidamente a disposição de reprimir. É uma tática de dissuasão. E a referência ao AI-5 só chocou quem esqueceu que o bolsonarismo é uma força política externa ao bloco derrotou o ciclo militar em 1984/85. Ele não tem qualquer compromisso com a narrativa da Nova República. Aliás é a expressão atual dos derrotados naqueles dois anos.

Entretanto, a dissuasão pela exibição de força só tem efeito se há a disposição e a capacidade reais de usar a força. E tudo na vida tem dois lados. No Chile, por exemplo, Sebastián Piñera acabou perdendo a capacidade de dissuasão quando quis exibir uma força que não tinha como utilizar plenamente no plano operacional: as Forças Armadas.

E quando você ameaça usar uma força que na prática não está disponível você acaba mandando sinais de fraqueza, e reduzindo portanto a capacidade de dissuasão.

Fica a dica.

*

Governos precisam mostrar permanentemente que estão fortes, e uma parte disso é evitar o isolamento, nas ruas e nos salões. A situação ótima é quando o governo convence a sociedade, especialmente as elites, de que ele é essencial para resolver os problemas. A situação razoável é quando ele dá a impressão de não estar atrapalhando.

Monica de Bolle: ‘Sabe com quem está falando?’

Em tempos de hienas e fricotes nas redes sociais, a carteirada voltou a ser um meio de vida para o governo brasileiro

Quem já não esteve na situação de receber essa carteirada de algum interlocutor com ares de autoridade? Houve tempo em que essa relíquia do passado autoritário e, por que não dizer, paternalista do Brasil tornara-se mais rara, apesar de jamais ter desaparecido por completo. Eis que, em tempos de hienas e fricotes nas redes sociais, a carteirada voltou a ser um meio de vida para o governo brasileiro. Afogado em estultices e falta de competência, sobrou apenas o bom e velho método de intimidação tropical-lusófona. E aí, “sabe com quem está falando”?

Dia desses e outros também tenho visto muita gente reclamar das carteiradas constantes. Muitas são inevitavelmente dirigidas a jornalistas, cujo trabalho é apurar fatos, mas muita gente no Brasil de hoje — no mundo de hoje — não gosta de fatos. Fatos muitas vezes são inconvenientes. Por exemplo: imagine que você tenha ficado preocupada e tenha decidido pesquisar sobre a Amazônia. Se você fez seu trabalho de forma cuidadosa, leu vários artigos científicos, aprendeu sobre as minúcias dos pontos de não retorno — os tipping points a partir dos quais a floresta vira savana —, conversou com cientistas, ambientalistas e ministros e ministras do Meio Ambiente de governos anteriores. Se você é economista tem a vantagem de ter passado por um rigoroso treinamento matemático.

Quem sabe você aprendeu a gostar especialmente de modelos dinâmicos não lineares, aqueles que retratam a instabilidade do mundo como ele realmente é. Sendo esse o caso, há uma boa possibilidade de que você tenha decidido fazer umas contas para traçar cenários sobre a morte da floresta. Cenários não são certezas, mas ajudam a dar uma boa noção da urgência de certos problemas. E, bem, se dia sim e outro também você está acompanhando a cobertura jornalística dos desastres ambientais brasileiros, a Amazônia tem moradia certa em sua cabeça. Você faz a conta e traça o cenário. Eis que você descobre que o cenário catastrófico que tantos temem pode estar mais próximo do que muitos imaginam.

Inevitavelmente, você escreve e publica um artigo sobre a Amazônia. Evidentemente, alguns cientistas concordarão com seus achados e outros discordarão deles. Concordar e discordar fazem parte do método científico, da dialética da descoberta, por assim dizer. Sistemas dinâmicos não lineares, comumente chamados de sistemas dinâmicos complexos, são fascinantes pelo alto grau de instabilidade e imprevisibilidade. São, por essa razão, um prato cheio para o debate científico. Mas,

Vejam, o pensamento linear, quando bem embasado por vetores, matrizes e álgebra linear, pode ser bastante sofisticado. Mas o pensamento linear unidimensional baseado em crendices, teorias conspiratórias e pitadas de magia pueril nada tem de interessante. Tem, sim, o poder destruidor. E, é claro, não consegue resistir à carteirada. Como assim você produziu um cenário de que não gostamos? Como ousa dizer que nosso governo pode vir a ser o responsável pela maior catástrofe ambiental do planeta, acentuada pelas mudanças climáticas em curso — nas quais não acreditamos — e com capacidade de acelerar as próprias mudanças climáticas em curso — e já dissemos que nelas não acreditamos? Em bom inglês: how dare you?

O presidente aparece na TV. Aparece na TV na Arábia Saudita. Ao aparecer na TV na Arábia Saudita para falar a um grupo de investidores, ele afirma ter potencializado as queimadas e o desmatamento na Amazônia porque ele não se “identificou com políticas anteriores no tocante à Amazônia”. Arremata: “A Amazônia é nossa! A Amazônia é do Brasil!”. Dias antes, membros do governo dele haviam tentado dar a carteirada em você porque seus números, poxa, seus números. A carteirada vem com um palavrório sobre os compromissos do governo com a Amazônia. A Amazônia acima de tudo, a Amazônia acima de todos. Trata-se da melhor política ambiental do planeta. Ela é fantástica, ela é memorável, ela é estupenda. How dare you?

O problema. O problema é que logo em seguida você e toda a torcida do Flamengo — sim, do Flamengo, viva o Flamengo — viram o presidente na TV. Na Arábia Saudita. Coitada da carteirada. Ela já não tem mais o fôlego de outrora. “Sabe com quem está falando?” Sei muito bem. Portanto, sente-se aí porque ainda não acabei de dizer tudo que tenho a escrever sobre a Amazônia.

*Monica de Bolle é diretora de estudos latino-americanos e mercados emergentes da Johns Hopkins University e pesquisadora sênior do Peterson Institute for International Economics

Luiz Carlos Azedo: É melhor ser feliz

“No plano eleitoral, o eixo da disputa política direita versus esquerda é falso. O que estará em jogo não é um terceiro turno das eleições passadas, mas a gestão das prefeituras de milhares de municípios”

O presidente Jair Bolsonaro gastou a manhã de ontem para realizar um sonho de consumo: comprar uma moto. Glamourizadas por Hollywood em filmes como O Selvagem, com Marlon Brando e Lee Marvin, e Sem Destino, com Peter Fonda, Denis Hopper e Jack Nicholson, as motocicletas são símbolos de rebeldia e liberdade, além de um perigoso meio de transporte. Muitas empresas proíbem seus executivos de andarem de moto, hobby de fim de semana de muitos homens e mulheres de meia idade que querem se sentir eternamente jovens. Nas agruras do trânsito, eis o lema do motociclista: é melhor ser feliz do que ter razão.

Na política como ela é, a polêmica criada pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) sobre o Ato Institucional nº 5, cuja reedição aventou num caso de hipotética radicalização da oposição, apesar de rechaçada pelo presidente Jair Bolsonaro, aumentou o isolamento político do governo junto aos demais poderes e à sociedade. E reforçou uma polarização política com a oposição, que antecipa o debate eleitoral de 2022, embora tenhamos apenas 10 meses do primeiro mandato do presidente da República. Essa polarização, porém, é artificial. Está descolada do processo político institucional, que se desenrola em dois níveis: as articulações do Congresso para a aprovação das reformas e a preparação das eleições municipais.

No plano político nacional, as questões mais substantivas estão se resolvendo com a aprovação das reformas pelo Congresso, no rastro de um programa de mudanças iniciado no governo Temer (nova Lei das Estatais, Teto de Gastos e a Reforma Trabalhista). A recente aprovação da reforma da Previdência pelo Congresso, abriu caminho para a reforma administrativa que o governo promete anunciar ainda nesta semana. A reforma tributária, que estava na fila para aprovação, foi engavetada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, por falta de massa crítica na própria equipe econômica sobre o que fazer.

O presidente Bolsonaro e seus filhos atuam de forma diversionista em relação à agenda que mais importa para o país. Suas polêmicas acirram a polarização direita versus esquerda; aparentemente, miram a consolidação do seu projeto de poder, no caso a reeleição, muito mais do que a necessidade de modernizar o Estado brasileiro e a nossa economia. Nesse aspecto, os políticos que lideram o Congresso, entre os quais Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre (DEM-AP), atuam com mais responsabilidade, em que pese a campanha permanente dos setores que desejam desmoralizar o parlamento e defendem soluções autoritárias para os problemas nacionais.

Polarização

No plano eleitoral, o eixo da disputa política direita versus esquerda é falso. O que estará em jogo não é um terceiro turno das eleições passadas, mas a gestão das prefeituras de milhares de municípios. Mesmo nas capitais, que sofrem mais influência do debate político nacional, essa polarização dificilmente ocorrerá. Quem primeiro sacou essa diferença na oposição foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo estando preso em Curitiba. O líder petista orientou seu partido a lançar candidatos em todos os lugares onde isso for possível, em vez de organizar uma frente de oposição com base nos temas nacionais. Isso reforça o velho hegemonismo petista, é verdade, porém, o futuro do PT em 2022 depende muito de seu desempenho nas próximas eleições municipais.

É difícil avaliar até que ponto a crise de Bolsonaro com o PSL, comandado por Luciano Bivar (PE), tem a ver com avaliação semelhante. O fato é que Bolsonaro não tem, ainda, uma estratégia clara para as eleições do próximo ano, mesmo nas duas cidades onde é maior a influência da política nacional. Seu rompimento com o governador fluminense Wilson Witzel, por exemplo, sinaliza um cenário adverso no Rio de Janeiro, ainda que venha a apoiar a reeleição do prefeito Marcelo Crivela (PRB). Em São Paulo, o rompimento com o senador Major Olímpio (PSDL) e a deputada Joice Hasselmann (PSDL), potenciais candidatos na capital, revela certa desorientação quanto à disputa pela prefeitura da capital.

Bolsonaro se movimenta como quem deseja ter a liberdade para apoiar candidatos com os quais se identifique ideologicamente, seu prestígio lhes garantiria a competitividade. Esse é o perfil, por exemplo, do deputado federal Hélio Negão (PSL), no Rio de Janeiro. Nesse caso, reproduziria no plano municipal a mesma estratégia que adotou na sua própria candidatura à Presidência, rejeitando alianças tradicionais para fazer uma campanha antissistema, disruptiva. Seria como adotar, nas eleições municipais, o lema do motociclista feliz. Se isso vai dar certo ou não, é outra história.

http://blogs.correiobraziliense.com.br/azedo/nas-entrelinhas-e-melhor-ser-feliz/

Raul Jungmann e Flávio Basílio: Por uma diplomacia ativa de defesa e inovação

É essencial que os empreendedores contem com apoio para iniciarem seus projetos

No Brasil, a agenda de desenvolvimento industrial é normalmente associada a questões relacionadas a preços relativos, sejam eles derivados de câmbio ou de juros, ou mesmo vinculados a algum mecanismo de proteção ou de reserva de mercado. Mas ao tomarmos como exemplo a economia americana, sempre associamos o desenvolvimento industrial a questões relacionadas à inovação, ao capital humano e ao ambiente de negócios.

Contudo um importante canal de transmissão do desenvolvimento passa despercebido por parte dos analistas e estudiosos: o papel das inversões e das compras militares. Como o processo de inovação é extremamente arriscado e dependente de vultosos investimentos, inclusive no campo da pesquisa básica, é essencial que os empreendedores contem com algum apoio para iniciar seus projetos. Fundada em 1958, a Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa) tem esse objetivo e conta com um orçamento para 2019 de US$ 3,44 bilhões.

O modelo Darpa é focado em inversões disruptivas, com foco em pesquisa aplicada no desenvolvimento da alta tecnologia e na resolução de problemas. Outra característica fundamental do modelo é a gestão de projetos ou programas, que são contratados após seleção ou pit por um período limitado, geralmente de três a cinco anos. Com isso se estabelece um fluxo contínuo de novos programas e novas ideias, de modo a transformar questões abstratas em realidade no menor espaço de tempo.

Tendo em vista que os investimentos sob a égide da Defesa não estão sujeitos a regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), toda essa rede de apoio e de inovação proporcionada pela Darpa e pelas inversões militares não podem ser questionadas pelos países concorrentes como práticas anticompetitivas. Esse mecanismo foi um motor de aceleração do desenvolvimento da Embraer, por exemplo.

Para desenvolver a indústria de defesa é indispensável a realização permanente de missões oficiais de alto nível aos países importadores, uma vez que esse mecanismo abre portas e mercados que não podem ser acessados por iniciativa de empresas, mas de governos. Com efeito, é preciso exercer na plenitude a força do Estado brasileiro numa verdadeira diplomacia ativa de defesa para que tenhamos sucesso na venda dos nossos produtos.

Assegurar um programa permanente para empresas, com participação de startups e o apoio do Estado direcionado para inovação e para a mitigação do risco de demanda com a aquisição do primeiro lote de produção, pode contribuir para o desenvolvimento desse modelo. Como resultado adicional o Brasil poderá retomar o caminho perdido no campo da ciência, da tecnologia, da inovação, do desenvolvimento produtivo e sustentável.

Outro importante fator de desenvolvimento do setor é o Regime Tributário da Indústria da Defesa (Retid), efetivado com a promulgação da Lei 12.598, gestada no cenário de expansão fiscal entre 2012 e 2016, com o desenvolvimento de inúmeros projetos estratégicos no Brasil. Foi o período do lançamento do programa de submarino de propulsão nuclear (Prosub), do programa de aquisições de aeronaves de combate (FX-2), do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron), da aquisição dos blindados Guarani, do programa de defesa cibernética, dos helicópteros de transporte pelo programa H-XBR, do satélite geoestacionário de defesa e segurança (SGDC), do projeto do míssil A-Darter e do cargueiro tático KC-390, entre outros.

Com toda essa movimentação, a atividade na indústria de defesa brasileira foi intensa e a euforia dos empresários levou à entrada de novos players no mercado e à ideia de que as aquisições militares poderiam sustentar essa renascente indústria. Contudo em 2016 o Brasil vivenciou a maior retração acumulada da atividade econômica da História. Por muito pouco, vários dos projetos iniciados não foram suspensos. Nesse sentido, era preciso pensar “fora da caixa” para minimizar o impacto adverso e manter acesa a indústria de defesa.

A necessidade de readequação dos contratos firmados alargou o cronograma de encerramento dos projetos, causando importantes impactos na cadeia produtiva e na geração de emprego e renda. Nesse período, importantes empresas estratégicas fecharam, foram redimensionadas ou incorporadas por outras empresas, como nos casos da Mectron, da Odebrecht Defesa e Tecnologia e de outras da Base Industrial de Defesa (BID).

Como parte da reação, todo o arcabouço regulatório foi revisitado por nós. Mas, apesar da isenção de impostos (PIS, Cofins e IPI), apenas cinco empresas utilizavam o Retid. Além disso, a dificuldade de cálculo da renúncia tributária causava incertezas nas empresas, de modo que o benefício desenhado em 2012 causava pouco ou nenhum efeito sobre a BID. Para resolver esse problema em 2017 o Ministério da Defesa conduziu com a Receita Federal uma série de inovações e benefícios para a indústria.

Dentre essas inovações, o cálculo da isenção tributária passou a ser estendido a toda a cadeia produtiva, e não apenas ao último elo de produção. Além disso, empresas de defesa com capital estrangeiro (não estratégicas) também se beneficiaram da medida. O resultado, somada a inclusão dos produtos de defesa no ajuste Confaz n.º 95, é uma redução de tributos de até 69%!

É bem verdade que as aquisições de produtos de defesa ainda sofrem com a perversa assimetria tributária em relação aos produtos importados, que não pagam nenhum imposto. Mas é certo que a medida incentiva o desenvolvimento da indústria de defesa e minimiza a distorção de se ter um regime tributário diferenciado sem nenhuma utilidade real.

* Raul Jungmann e Flávio Basílio são, respectivamente, ex-ministro da Defesa, da Segurança Pública e da Reforma agrária; e PH.D. em economia, foi secretário Nacional de Produtos da Defesa (Seprod).