Day: outubro 7, 2019

Revista Política Democrática Online || Entrevista: “Apoiar a pesquisa e a inovação é fundamental para o país”, diz Carlos Henrique Brito Cruz

Para o físico e diretor científico da Fapesp, o país precisa mudar a forma como trata a pesquisa científica, acabando com um sistema distorcido de incentivos e recompensas que mata a inovação

Por Caetano Araujo e Aldo Pinheiro da Fonseca

O mundo inteiro, atualmente, se beneficia de ciência e tecnologia feitas em muitos lugares. O Brasil não foge a essa regra. "Somos um país praticamente autossuficiente em energia para o transporte, gasolina e etanol, porque investiu-se muito em ciência, tecnologia e engenharia para achar petróleo no alto-mar e criar um substituto para o petróleo, o etanol, que vai nos automóveis. Essa história do etanol é uma das maiores realizações que o Brasil logrou no campo da ciência, tecnologia e engenharia. E os brasileiros não valorizam isso", diz Carlos Henrique Brito Cruz, engenheiro eletrônico e físico, diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), entrevistado especial desta 11ª edição da Revista Política Democrática Online.

Ex-reitor da Unicamp, Carlos Henrique Brito Cruz está há 13 anos à frente da Diretoria Científica da Fapesp, instituição de fomento que, em geral, sofre menos com as intempéries de Brasília. Seu orçamento anual corresponde a 1% da receita tributária de São Paulo.

Brito Cruz destaca que, em todos os países onde se consegue criar desenvolvimento econômico e social usando ciência e tecnologia, há parte expressiva de recursos investidos na pesquisa, tanto pela universidade quanto por institutos de pesquisa governamentais e por empresas. "No Brasil, há quem ache que o único lugar onde tem pesquisa é nas universidades; nem é assim nem é para ser assim. Nos Estados Unidos, o laboratório de pesquisa da Google tem mais cientistas de computação do que qualquer departamento de universidade americana. O mesmo ocorre com o laboratório da Microsoft. Na Boeing, Airbus, Embraer, a quantidade de engenheiros é impressionante. É desse jeito que funciona. A empresa está conectada com um mercado e com as demandas do consumidor", diz.

Confira, a seguir, os principais trechos da entrevista de Carlos Henrique Brito Cruz à Revista Política Democrática Online.

Revista Política Democrática Online (RPD): Por que a ciência, a tecnologia são fundamentais para o desenvolvimento de um país?

Carlos Henrique Brito Cruz (BC): Por um lado, porque um número enorme dos facilitadores da nossa vida atual é facilmente conectado com ciência e tecnologia criadas no passado. Telefone celular, vacina, automóvel, drogas e remédios, técnicas usadas nos hospitais, a própria ideia de agricultura eficiente, como se tem no Brasil, a preservação do meio ambiente... Inúmeros exemplos mostram como a ciência e a tecnologia têm ajudado a viver melhor. A gente se beneficia de ciência e tecnologia feitas em muitos lugares do mundo e, também, da ciência e tecnologia feita no Brasil. Por exemplo, hoje o Brasil é um país praticamente autossuficiente em energia para o transporte, gasolina e etanol, porque investiu muito em ciência, tecnologia e engenharia para achar petróleo no alto mar e criar um substituto para o petróleo, o etanol, que vai nos automóveis. Essa história do etanol é uma das maiores realizações que o Brasil logrou no campo da ciência, tecnologia e engenharia. E os brasileiros não valorizam isso.

Todos os países industrializados têm procurado maneiras de substituir a gasolina por algum combustível que produza menos emissão de gás carbônico. O único que conseguiu fazer isso, em escala nacional, grande, é o Brasil, com o programa do álcool. Este é um exemplo de como a ciência e a tecnologia, desenvolvidas pela universidade, pela empresa, pela usina de etanol, pelo agricultor, possibilitaram nossa conquista.

As várias vacinas que são usadas no Brasil: o Butantã e a Fiocruz são entidades que investem pesado em atividade de pesquisa. O Butantã agora vai produzir 90 milhões de doses de vacina contra gripe. Não existe no mundo quem produza 90 milhões de doses de vacina contra gripe, levando-se ainda em conta que, dada a variação constante do vírus da gripe, a pesquisa não pode ser interrompida: uma vacina é boa para um tipo de vírus; se mudar, tem-se de descobrir outra vacina.

A eficiência e a produtividade da agricultura no Brasil também são resultado de ciência e tecnologia, tanto quanto a organização de sistema de saúde, o SUS. Numerosos pesquisadores, liderados pelo saudoso Sergio Arouca, montaram essa ideia: “olha, vamos fazer no Brasil um sistema único de saúde que vai atender a todos os brasileiros”. Os americanos até hoje não conseguem ter um sistema de saúde pública nacional.

Quer dizer, ciência e tecnologia têm sido superimportantes para o Brasil. Não consigo explicar por que certas pessoas no Brasil não entendem isso.

RPD: Há interação entre o setor privado e o governo para se incentivar a pesquisa nos setores de ciência e tecnologia?

BC: Em todos os países onde se consegue criar desenvolvimento econômico e social usando ciência e tecnologia, há parte expressiva de recursos investidos na pesquisa, tanto pela universidade quanto por institutos de pesquisa governamentais e por empresas. No Brasil, há quem ache que o único lugar onde tem pesquisa é nas universidades; nem é assim nem é para ser assim. Nos Estados Unidos, o laboratório de pesquisa da Google tem mais cientistas de computação do que qualquer departamento de universidade americana. O mesmo ocorre com o laboratório da Microsoft. Na Boeing, Airbus, Embraer, a quantidade de engenheiros é impressionante. É desse jeito que funciona. A empresa está conectada com um mercado e com as demandas do consumidor. Sabe, portanto, identificar problemas que precisa resolver para fazer sua economia funcionar melhor, coisa que uma universidade provavelmente não saberia.

A pesquisa na universidade também é importante, fundamental. Primeiro, para manter uma base de conhecimento suficientemente ampla, conseguir tratar dos problemas novos que vão aparecer e que a gente ainda não sabe que vão aparecer. Por exemplo, há 15 anos, as pessoas não sabiam aqui no Brasil que haveria uma epidemia de Zika. Onde estava o estoque de pessoas capazes de tratar disso? Nas universidades. Quando houve a epidemia, existia gente capaz de orientar as ações e contribuir para minorar o problema.

A universidade precisa também treinar as novas gerações de pesquisadores que vão trabalhar na empresa, no governo, na própria universidade e em institutos de pesquisa orientados a problemas ou temas específicos. Estes últimos, no Brasil, seriam os casos da Embrapa, para elevar os índices de produtividade da agricultura; do Instituto Butantã, para melhorar a saúde dos brasileiros, ou do INPE, de observação da terra, da floresta, das atividades espaciais.

Quem financia essas atividades? Empresas, governos e universidades. Em geral, no mundo desenvolvido, o maior financiador são as empresas. Mas elas investem quase tudo em pesquisa delas mesmas. Pouco vai para financiar a pesquisa em universidades ou institutos. Nos Estados Unidos, por ano, as empresas gastam US$ 370 bilhões em pesquisa. Desse total, menos de 1% destina-se a contratar pesquisa em universidades. Olhando de dentro da universidade, esse repasse nunca superou 7% do custo da pesquisa acadêmica. Então, quem financia a pesquisa nas universidades americanas? É o governo federal, o governo estadual e a própria universidade. Não conheço exemplo em lugar nenhum do mundo em que o dinheiro privado financie a totalidade ou a maior parte da pesquisa na universidade. Há dinheiro privado que financia a pesquisa, é bom que haja, só que esse dinheiro sempre é a menor parte do financiamento.

RPD: O que aconteceu com os fundos setoriais concebidos para financiar pesquisas?

BC: Tiveram papel relevante, em termos de volume de dinheiro, mas perderam recursos demais em contingenciamentos. A eficiência do dinheiro federal aplicado em pesquisa acaba sendo diminuída. De um lado, a instabilidade; de outro lado, a falta de autonomia das agências e universidades. Muitas oportunidades, mesmo com quantidades menores de recursos, mas usadas de maneira eficiente, acabam inviabilizadas por causa da maneira como funciona o sistema. Em dezembro aparece dinheiro, e a instrução é: “gastem até o dia 12 ou vão perder tudo”. Aí é uma festa de contratar. Dali a uns meses volta o desespero de como financiar o programa de trabalho.

É o que está acontecendo com as universidades federais, agora, em função do teto de gastos. Se uma universidade federal consegue captar dinheiro de uma empresa, para financiar um pedaço da pesquisa, o Governo Federal tira do orçamento dela a quantidade equivalente do dinheiro extra recebido. É inexplicável e punitivo.

Outra deficiência do sistema de financiamento e definir, de antemão, no orçamento, quanto se poderá gastar com bolsa, fomento, compra de equipamento etc. Se chegar em abril e precisar mudar isso é uma mega complicação para o CNPQ e para a CAPES. Por que não dar autonomia a essas agências? Elas saberão usar os recursos do melhor jeito para fazer o desenvolvimento da ciência e da tecnologia no Brasil.

RPD: Qual é sua avaliação do governo Bolsonaro na área de ciência e tecnologia?

BC: O que se ouve de altos dirigentes, em geral, é horrível. Mesmo que haja um ou outro que fale uma coisa certa – o ministro da Ciência fala que a Terra é esférica. Foi positivo, porque até isso já se punha em dúvida no Brasil. Mas a mensagem geral que passam é que não gostam de educação, ciência e tecnologia. Os atos parecem reforçar essa ideia. Os cortes que anunciaram no orçamento do ano que vem são terríveis. Podem argumentar que o Brasil está falido. Pode ser. Se as coisas que eles dizem fossem mais positivas, se poderia, talvez, ser levado a acreditar que estão tentando fazer o melhor em uma situação difícil. Mas quando se soma o que falam e o que fazem, o quadro é desanimador. Exceções têm sido os presidentes da CAPES e do CNPq, que têm sido prudentes e demonstrado empenho em funcionar de forma republicana.

RPD: O governo deveria ser mais proativo no setor?

BC: O governo tem um papel fundamental. Seja subsidiando P&D em empresas, seja apoiando a pesquisa básica em universidades. Em geral, cabe ao governo investir em pesquisas relevantes e que não serão financiadas pelo setor privado. Projetos de interesse da sociedade, como uma inter-relação entre reforma tributária e desigualdade. É importante, por exemplo, para os brasileiros, entenderem se a reforma do sistema fiscal terá repercussão positiva no combate à desigualdade no país. Tem de haver um equilíbrio no financiamento de pesquisas pelo governo entre aquelas que ajudam a empresa e aquelas que contribuirão para uma sociedade melhor. As duas coisas são importantes.

RPD: Por que a história de êxito da FAPESP não se repete em outros Estados?

BC: O governo paulista segue a Constituição estadual. Disposições semelhantes existem em outras constituições estaduais, mas não se cumprem. No Ceará, o governo local fez um plano de dez anos, para chegar a 100% de cumprimento da Constituição. Resultado: a FUNCAP, a fundação de amparo à pesquisa de lá, está operando favoravelmente e com ideias imaginativas, como a do cientista-chefe nos órgãos do governo. Em Minas Gerais e Rio de Janeiro, as fundações chegaram a operar bem, até que os estados quebraram. A essência do problema é não haver um grau de convicção de que esse recurso é importante para o desenvolvimento. Em São Paulo, de alguma forma, isso se estabeleceu quando o governador Carvalho Pinto criou a FAPESP, em 1962. De resultados em resultados, os paulistas foram entendendo que valia a pena. Tanto que, em 1989, dobraram o percentual.

RPD: Que recomendações o sr. faria para melhorar o gerenciamento do setor de C&T&I?

BC: Em primeiro lugar, cabe reconhecer que o governo atual enfrenta situação econômica extremamente difícil. A economia brasileira está paralisada e o governo enfrenta limites muito claros na capacidade de gasto público. Inclusive por terem gastado ineficientemente em ciência e tecnologia. Para minorar os efeitos da crise econômica, impõe-se uma ação complementar com os estados, buscando-se maneiras de interagir e colaborar, no entendimento de que o sistema de ciência e tecnologia é um sistema nacional, mais do que federal.

Segundo, facilitar a obtenção de financiamento do setor privado, evitando, por exemplo, que o dinheiro repassado pelas empresas implique em corte no orçamento da universidade ou instituto.

Em terceiro lugar, definir e respeitar os recursos de organizações como a CAPES e CNPQ. Isso não significa desconhecer os limites reais, mas garantir que o aprovado em janeiro não se reduza à metade em março.

E quarto, o mais importante: o Governo Federal precisa se dedicar a fazer a economia brasileira voltar a funcionar. Não adianta ficar apenas cortando a despesa – é fundamental aumentar a receita. É preciso reiterar ao mundo que o Brasil é um lugar que pode funcionar, que tem gente bem-educada, para fazer o país progredir. Este seria um caminho para a recuperação econômica, em um prazo médio, tanto quanto do respeito da comunidade internacional. Mas requer que as lideranças do Brasil queiram nos levar a fazer parte do concerto internacional.

Enfim, sejamos otimistas. “Não há mal que dure para sempre”. A conjuntura econômica é difícil, terrível mesmo e não faz sentido estancar as doações ao Fundo da Amazônia que tantas pesquisas poderia financiar sobre a mudança climática global, sobre a Amazônia, buscar formas racionais e efetivas de se evitar desmatamento...

O Brasil abriga uma comunidade científica muito bem qualificada, bem treinada e respeitada mundialmente. Essa comunidade, mesmo nas atuais circunstâncias, consegue extrair e obter resultado das pedras. É desse jeito que a ciência está funcionando no Brasil, mas temo que não consiga funcionar assim por muito tempo.

Revista Política Democrática Online || Reportagem: Oposição cobra transparência sobre acordo frustrado de Itaipu

Parlamentares reclamam de demora para realização de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados

Cleomar Almeida

Deputados brasileiros tentam montar o nebuloso quebra-cabeça para esclarecer os termos e as implicações do acordo entre o Brasil e o Paraguai sobre a compra e venda de energia produzida pela usina hidrelétrica de Itaipu. A ata do documento foi assinada em maio, sob sigilo, e cancelada no mês passado, logo após o caso ser revelado pelo jornal ABC, do país vizinho, e ter colocado em risco de impeachment o presidente Mario Abdo Benítez.

A ata bilateral assinada em maio definia os termos de compra de energia pelo Paraguai até 2022, estabelecendo, pela primeira vez, a operação comercial com antecedência. Até então, a contratação era feita a cada ano. Pela nova operação, o Paraguai passaria a pagar ao menos cerca de US$ 200 milhões a mais por ano pela mesma energia. Essa conta pesaria no bolso da população paraguaia, que não foi consultada sobre o acordo, que virou um escândalo.

Há suspeitas de que o acordo beneficiaria a empresa brasileira Léros, supostamente ligada a aliados do presidente Jair Bolsonaro. Ela comercializa energia e teria feito negociações com o Paraguai, pela energia de Itaipu, em nome do governo brasileiro. Executivos da Léros realizaram pelo menos duas viagens ao Paraguai em aviões privados, em abril e junho deste ano, com a presença do empresário Alexandre Luiz Giordano, suplente do senador Major Olímpio (PSL-SP), líder do governo.

O caso tem gerado uma guerra de forças na Câmara dos Deputados. A Comissão de Relações Exteriores aprovou, em 13 de agosto, requerimento do deputado federal Rubens Bueno (Cidadania-PR) para que os ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior (Minas e Energia), participem de audiência pública para prestarem informações. No entanto, ainda não há data definida para a realização da audiência, já que o principal obstáculo é o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que ocupa a Presidência da comissão.

“Causa preocupação o fato de envolver um suplente de senador da República que tem empresa e ligação direta com o presidente [Jair Bolsonaro]. Trata-se de um caso nebuloso, que já provocou uma crise internacional e que precisa ser totalmente esclarecido. A falta de transparência sobre o acordo e a suspeita de tráfico de influência para beneficiar uma empresa brasileira ainda carecem de explicações mais detalhadas por parte do governo brasileiro”, afirma Rubens Bueno.

Em julho, o diretor da Léros, Kleber Ferreira, assinou proposta para comprar energia da Ande (Administração Nacional de Energia), a estatal paraguaia do setor. As negociações sigilosas visavam permitir que o Paraguai vendesse parte de sua energia ao mercado livre, beneficiando a empresa. Neste caso, a prática iria violar acordo original, de 1973, segundo o qual a energia produzida na usina poderia ser comprada só por estatais do setor de cada um dos países.

Para mudar essa regra, seria necessária a autorização dos Parlamentos brasileiro e paraguaio. Em julho, antes de a nova cláusula ser retirada do acordo e o caso vir à tona, o então presidente da Ande, Pedro Ferreira, alertou o presidente paraguaio. “Queria lhe mostrar os números e nossa análise. A prova de que o acordo é claramente inconveniente é que querem que o mantenhamos secreto”, afirmou, para questionar: “por que os que assinaram e viram a ata não saem a defendê-la publicamente?”.

Pedro Ferreira não assinou a ata e pediu demissão no dia 24 de julho. O substituto dele, Alcides Jiménez, ficou cinco dias no cargo. Em meio à crise, renunciaram aos cargos o embaixador do Paraguai no Brasil, Hugo Saguier, e o ministro de Relações Exteriores, Luis Alberto Castiglioni, assim como o titular paraguaio da usina hidrelétrica binacional de Itaipu, José Roberto Alderete.

Numa tentativa de buscar informações sobre o caso, deputados brasileiros da oposição têm dialogado com parlamentares paraguaios para descobrir as reais motivações do acordo e em que medida terceiros poderiam ser beneficiados por ele. No Brasil, além de Rubens Bueno, os deputados Carlos Zarattini (PT) e Arlindo Chinaglia (PT) têm cobrado transparência do governo em relação ao episódio. No entanto, o Planalto não se manifestou mais sobre o assunto.

“O presidente da Comissão de Relações Exteriores é Eduardo Bolsonaro. Imagine o interesse dele em explicar isso. Ele quer evitar a investigação até porque não se sabe até que ponto o PSL está envolvido nessa história, ou não. O camarada que foi fazer a mudança da cláusula [do acordo] é o suplente do Major Olímpio. A gente ainda não sabe o tamanho do envolvimento deles nesse processo”, disse Zarattini.

Giordano teria levado os sócios da Léros à reunião com representantes paraguaios da usina e indicados por ele como os beneficiários do acordo comercial entre os dois países, como revelou uma série de reportagens publicadas no jornal ABC, produzidas pela repórter Mabel Rehnfeldt. As matérias mostram conversas via whatsapp de autoridades paraguaias, que falam em negócios privilegiados para a Léros por indicação de Giordano e citam a família Bolsonaro por trás dos atos que indicam a Léros.

As reportagens revelam que um envelope enviado pelo correio por representantes da estatal paraguaia tinha o nome de Giordano como destinatário. No endereço – Avenida General Ataliba Leonel, número 1205, Bairro de Santana, São Paulo – funciona a sala da empresa do suplente de senador e também o diretório do PSL, conforme divulgado pela imprensa. Outro endereço da empresa de Giordano – na mesma avenida, mas no número 1223, 6º andar – também é usado pelo PSL, como atesta intimação da Comissão de Ética do partido à líder do governo, Joice Hasselmann, em junho de 2018.

“Esclarecer os fatos é dever do próprio governo Bolsonaro, que acusa a velha política de corrupção, mas que se vê envolvido em diversas suspeitas. Além disso, o que também tem que ser esclarecido é a morosidade para a realização da audiência pública na Comissão de Relações Exteriores”, critica Rubens Bueno.

Cronologia

Veja os principais fatos envolvendo pivôs do acordo entre Brasil e Paraguai

» 6/4/ 2018: Alexandre Giordano se filia ao PSL

» 7/4/ 2018: Encerra o prazo de filiações para a eleição

» 16/4/2018: Junta Comercial de SP aponta a saída de Giordano da empresa Enfermade. No mesmo dia, o filho de Giordano, Lucca (17 anos), aparece como único sócio

» 3/10/2018: Sócios do Grupo Léros abrem uma offshore no paraíso fiscal do Panamá

» 7/10/2018: O major Olímpio é eleito senador por SP, e Giordano fica com a suplência

» 28/10/2018: Jair Bolsonaro (PSL) ganha a eleição presidencial

» 12/3/2019: Bolsonaro se encontra com o presidente paraguaio Mario Abdo Benítez para discutirem a revisão do acordo bilateral. O Brasil pressiona para que a cláusula que impede a venda de

energia para uma empresa privada brasileira a preço de custo seja retirada. O objetivo é que a empresa depois possa revender a energia a preço de mercado no Brasil

» 9/4/2019: Em voo privado, Giordano chega ao Paraguai acompanhado de Adriano Tadeu Deguirmendijian, sócio da Léros, e mais duas pessoas

» 10/5/2019: Duas semanas antes da assinatura do acordo bilateral, Giordano se encontra na Tríplice Fronteira com Pedro Ferreira, então presidente da Ande, e com Joselo Rodriguez, assessor jurídico do vice-presidente Hugo Velásquez

» 24/5/2019: Acordo bilateral é assinado pelos dois presidentes

» 25/5/2019: Nova viagem, em voo fretado, de Alexandre Giordano junto a Adriano Tadeu Deguirmendijan, da Léros, para encontrar os representantes paraguaios

» 24/7/2019: Pedro Ferreira, presidente da Ande, renuncia por discordar dos termos e se recusar a assinar o acordo

» 27/7/2019: O Grupo Léros oficializa em documento proposta de compra de energia ao governo paraguaio

» 29/7/2019: Outras autoridades paraguaias ligadas ao caso Itaipu renunciam

» 31/7/2019: Partidos de oposição anunciam o pedido de impeachment do presidente paraguaio

» 1º/8/2019: Para escapar do impeachment, o presidente do Paraguai anula o acordo. Contrariando o que deveria se esperar do chefe de Estado brasileiro diante de decisão unilateral prejudicial ao país, Bolsonaro aceita a anulação e diz que buscará nova saída

Fonte: Sportlight

Brasil e Paraguai devem revisar acordo original em 2023

Todo o acordo que trata da comercialização da energia gerada pela usina hidrelétrica de Itaipu deve ser revisto em 2023, 50 anos depois de Brasil e Paraguai terem firmado o primeiro acordo para a geração de energia e quando o empreendimento deverá ser plenamente quitado. Na prática, cada cláusula deverá ser revista, desde que sejam respeitadas as regras e obedecida a transparência.

No total, em 2018, segundo os dados mais recentes, o mercado brasileiro consumiu 14,6% da energia gerada, ao passo que a demanda paraguaia alcançou 90,7%.

A capacidade instalada da usina é de 14 mil MW. Pelo contrato atual, o Brasil tem direito à metade da energia gerada pela usina, e o Paraguai, aos outros 50%. De acordo com dados da própria Itaipu Binacional, a construção da usina custou US$ 17,6 bilhões.

O acordo atual estipula que, caso não use toda a energia a que tem direito, o Paraguai é obrigado a vendê-la para o Brasil. Além disso, os dois países juntos também precisam contratar toda a energia produzida, ou seja, devem pagar por 100% da energia gerada.

O deputado federal Rubens Bueno afirma que a usina hidrelétrica de Itaipu é parte estruturante das relações bilaterais entre Brasil e Paraguai. Segundo ele, o empreendimento desempenha importância estratégica nas economias de ambos os países, seja como fonte de recursos, da parte paraguaia, seja como uma das principais fontes de eletricidade para o Brasil.

“Por esse motivo, qualquer tipo de revisão nos termos do ajuste entre os dois países suscita profundo debate nas sociedades de ambos os países. Neste caso recente, isso não aconteceu”, alerta Rubens Bueno.

Diante das suspeitas em torno do acordo que se frustrou por causa da repercussão internacional, os parlamentares dizem que estão mais atentos para cobrar explicações do governo. Segundo Carlos Zarattini (PT-SP), o caso não pode cair no esquecimento e a sociedade deve estar atenta para fiscalizar os atos do governo.

“Não podemos ser levianos e acusar o governo de corrupção, mas são suspeitas baseadas em elementos concretos. Nós temos que ficar atentos o tempo todo”, destaca Carlos Zarattini.

O Palácio do Planalto e o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, não se manifestaram. A reportagem não conseguiu contato com os deputados paraguaios.

Revista Política Democrática Online || Alexandre Strapasson: Das relações entre o humano e a natureza num país em transe

A história ambiental nos mostra que a visão de meio ambiente global não é recente. Paradoxalmente, é crescente o número de pessoas adeptas a teorias sem qualquer fundamento científico, como as da terra plana e da mudança do clima como sendo uma farsa

Nós, humanos, passamos por longo processo de coevolução com o planeta e aqui permanecemos, em constante equilíbrio dinâmico, juntamente com outras espécies. Esse equilíbrio, porém, está cada vez mais ameaçado pela exploração desenfreada de recursos naturais, muito acima da capacidade de resiliência dos ecossistemas terrestres. Temos desafiado vários limites globais, tais como a disponibilidade de fertilizantes rochosos, a exemplo de fósforo e potássio, as escassas reservas de lítio e terras raras, e a alteração de balanços biogeoquímicos, principalmente dos fluxos de carbono, pressionando o sistema terrestre ao máximo e de forma acelerada. Espécies têm sido extintas a taxas alarmantes, algumas delas sem sequer termos conhecido. A mudança do clima já tem dado sinais claros de que caminhamos para uma nova era geológica, saindo do Holoceno para o Antropoceno, termo não-oficial, caracterizado por ter a humanidade como agente transformador do ambiente global.

A história ambiental mostra-nos que a visão de meio ambiente global não é recente. A mitologia maia, por exemplo, já propunha o conceito de galáxia. Os incas falavam em Terra Mãe, a Pacha Mama, geradora de vida. Os gregos referiam-se a Gaia. Com as descobertas científicas dos últimos séculos, tais como a evolução darwiniana, os avanços da astronomia, da física de partículas, da engenharia genética, da computação e da química industrial, ampliou-se a compreensão de mundo. Paradoxalmente, é crescente o número de pessoas, inclusive personalidades políticas, adeptas a teorias sem qualquer fundamento científico, como as da terra plana e o movimento antivacinas. E da mudança do clima como sendo uma farsa promovida por uma suposta esquerda global, ao passo que o que se observa são grupos hegemônicos preocupados em não perder seus espaços.

Por outro lado, as discussões geopolíticas sobre sustentabilidade global são relativamente recentes. Merecem destaque as discussões do período pós-Segunda Guerra na controversa Conferência de Bretton-Woods, a criação das Nações Unidas, a Conferência de Estocolmo sobre Meio Ambiente Humano, os relatórios do Clube de Roma e o relatório Brundtland, intitulado “Nosso Futuro Comum”, além da Rio-92, onde foram criadas três das mais importantes convenções das Nações Unidas: Clima, Diversidade biológica e Combate à desertificação. Na Rio-92, também foi proposta a primeira agenda mundial para o desenvolvimento sustentável, a chamada Agenda 21, que posteriormente deu origem aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e, mais recentemente, à Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O Brasil vinha, historicamente, ocupando posição de liderança internacional na agenda ambiental. Agora, contudo, caminha na contramão do que fora construído arduamente em gestões anteriores, em prol de uma retórica agenda desenvolvimentista, com muito improviso e sem um projeto de nação. Pergunta-se, portanto, a quem interessa a destruição ambiental? Certamente não a um agronegócio moderno, que vê o meio ambiente como algo integrado à produção agrícola, mas sim a uma elite atrasada e a interesses locais muitas vezes ligados a crimes de lavagem de dinheiro, exploração ilegal de madeira, grilagem de terras, corrupção de agentes públicos e garimpo ilegal.

Apesar da histórica liderança do Brasil no cenário internacional, a agenda ambiental não tem sido tratada como algo de maior relevância na política interna, exceto em situações extremas, talvez por falta de consciência de parte da própria população. Basta observarmos que, nas eleições presidenciais de 2018, temas relacionados ao meio ambiente raramente foram debatidos na mídia televisiva pelos candidatos, penso que com receio de soarem pouco pragmáticos a uma população mais preocupada com as elevadas taxas de desemprego, violência urbana, corrupção e precarização dos serviços de saúde pública.

Passadas as eleições, o que temos observado é um “empoderamento” de contraventores, por meio de narrativas nas quais a conservação é tida como empecilho ao progresso, quando deveria ser parte do próprio progresso. Casualmente, verifica-se também aumento dos números de incêndios florestais criminosos e do desmatamento ilegal em áreas críticas, comprometendo não só a imagem do país, mas também a sustentabilidade dos biomas e as metas de mitigação da mudança do clima. O Brasil tem mais de 50% de seu território ainda ocupado por florestas, em grande parte localizadas nas regiões Norte e Nordeste, onde as taxas de desmatamento voltaram a crescer, tanto na Amazônia, quanto no bioma Cerrado, sobretudo em áreas de expansão agrícola na região do Matopiba, abrangendo parte dos Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Além disso, o uso do solo está cada vez mais interconectado globalmente via mercados agrícolas e novos padrões de consumo de alimentos. Uma mudança de uso da terra no Brasil pode afetar dinâmicas de uso do solo em outros países e vice-versa, via preços e custos de produção internacionais, num efeito chamado telecoupling, ou seja, somos parte de um ambiente global em rede.

Território é uma construção sócio-histórica e sua ocupação desenfreada tem resultado numa escalada de conflitos agrários, com aumento da pobreza rural, concentração de renda e violência contra povos indígenas e comunidades quilombolas. O geógrafo Milton Santos propunha o conceito de território-usado, buscando entender como ele é utilizado, por que e para quem. O atual modelo de desenvolvimento não tem ouvido os povos tradicionais, nem tampouco as minorias em ambientes urbanos, com recorrentes aumentos de processos de gentrificação e petrificação, da poluição atmosférica e de desastres ambientais, como enchentes e deslizamentos, afetando principalmente as comunidades de baixa renda. Daí surge o conceito de racismo ambiental, cunhado pela população negra norte-americana, na década de 60.

Liberdade requer responsabilidade. Livre mercado requer inclusão social e conservação ambiental. Portanto, o meio ambiente deveria fazer parte de qualquer agenda de desenvolvimento, incorporando questões ambientais à política econômica, como algo natural e não como uma externalidade dos negócios. Para isso, é preciso avançar em novos arranjos regulatórios e promover o fortalecimento das instituições, seja em governos de direita ou de esquerda, pouco importa. Quando as instituições não funcionam, todo o sistema entra em colapso. A situação é crítica. O Ministério do Meio Ambiente somente abriu seu primeiro concurso público para servidores de carreira há cerca de 15 anos, sendo, ainda assim, um concurso temporário. Recentemente, presenciamos o desmantelamento da estrutura de órgãos ambientais federais, como Ibama e ICMBio, e uma crescente narrativa de provocação internacional.

É preciso reverter esse quadro e retomar o diálogo em busca de soluções. O pagamento por serviços ambientais, por exemplo, tem grande potencial de expansão, ao mudar a lógica de “poluidor-pagador” para “conservador-recebedor”, envolvendo empresas, estados, municípios e comunidades locais, por meio de novos modelos financeiros. Outro exemplo é a criação de novas oportunidades de negócio e renda em regiões precárias, por meio da estruturação da cadeia produtiva de produtos florestais, do uso sustentável de unidades de conservação, bem como da utilização de sistemas agrícolas mais integrados ao meio, como a integração lavoura-pecuária-floresta e o manejo integrado de pragas.

A expansão de varas ambientais também poderia dar mais celeridade e eficiência à execução de penas e à recuperação de danos; elas, porém, ainda estão presentes em poucas cidades do país. Há vários outros exemplos de possíveis políticas públicas. A chave está em alinhar desenvolvimento econômico à conservação ambiental, com distribuição de renda e inclusão social. Termos como economia e ecologia compartilham o mesmo prefixo “eco”, que significa casa. Como cuidamos de nossa casa? Que casa queremos? Há vários caminhos possíveis, mas precisamos saber para onde queremos ir, para então realinhar as velas.

* Pesquisador do Imperial College de Londres, engenheiro agrônomo e Ph.D. em Ciências Ambientais, com pós-doutorado pela Universidade de Harvard.

Revista Política Democrática Online || André Amado: Anima mundi

Livrarias online como a Amazon e sebos virtuais vieram para ficar, avalia André Amado em artigo para a Revista Política Democrática Online. Eles prosperaram exatamente sobre os espaços deixados pela retirada paulatina, resignada ou indignada das livrarias físicas, reais, como as conhecíamos antes da explosão da internet

Podemos espernear, reclamar com o bispo, xingar todo mundo, mas não tem saída: as Amazons, as Estantes Virtuais e assemelhados da vida vieram para ficar. Prosperam exatamente sobre os espaços deixados pela retirada paulatina, resignada ou indignada das livrarias, como nós as conhecemos antes da explosão da internet. Há vantagens, pelo menos no caso da Amazon: cada livro vem acompanhado de estrelas, de uma a cinco, que indicam a média das avaliações dos leitores. É útil, sobretudo quando se trata de autores pouco conhecidos ou de obras menos divulgadas de escritores prolíficos.

Os problemas começam na hora de namorar os livros, isto é, fazer o que, em inglês, se chama browse, percorrer estante por estante da livraria, examinar as lombadas, extrair um que outro volume, ler o índice (nos livros editados em francês, o índice vem lá no final), conferir os comentários sobre a obra na contracapa e assim, perdido no tempo, sintonizar-se de corpo e alma com a sensualidade, o cheiro e o conteúdo dos livros. O gesto de comprar é acessório. O mero exercício do browsing já nos enriquece.

Nada haverá de substituir, no entanto, a figura do livreiro, nas livrarias onde ainda se tem consciência de que ali se vendem livros, não cosméticos, sapatos ou cebolas. Não é provável que ele tenha lido tudo aquilo, mas dá a impressão de que sim, estando, portanto, autorizado a identificar o que vale a pena ou não levar. Se você insistir em um Sidney Sheldon ou algo pelo estilo, ele faz negócio, só que o sorriso é de mercador. Se, contudo, você consultá-lo, como a um sommelier em um restaurante francês, sobre qual vinho cairá melhor com o prato escolhido, receberá, de graça e com charme, bons conselhos para suas leituras durante um bom tempo.

Em agosto último, tendo chegado cedo à Livraria da Travessa, em Ipanema, para participar de uma homenagem a Luiz Alfredo Garcia-Roza, aproveitei para browse. Antonio Bento, o livreiro daquele templo, veio ajudar-me. Saí com três livros estupendos: Lições de literatura russa, de N. Nabokov, reunindo suas aulas na Universidade de Cornell e no Wellesley College; A tentação do impossível. Victor Hugo e os Misérables, obra que buscava sem êxito em Brasília; e A casa, a nostalgia e o pó, de Pascoal Farinaccio, para mim um famoso “quem”.

Centro-me neste último livro, cujo título nunca me teria levado a retirá-lo da estante. Trata-se de um ensaio crítico sobre Il Gattopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa; a adaptação cinematográfica homônima feita por Luchino Visconti; e A menina morta, de Cornélio Penna. Não ousaria perguntar quem já leu os dois romances, sendo, decerto, maior o número de pessoas que assistiram à obra de Visconti (1963), estrelada por Burt Lancaster e Claudia Cardinale.

Pois o livro de Farinaccio merece toda leitura. Como tema comum e central aos três ensaios, está o declínio das classes poderosas da segunda metade do século XIX. O ângulo, porém, a meu ver, mais interessante, é a análise que desenvolve entre as pessoas e as coisas, melhor dito, entre os personagens e os objetos que os cercam. O autor explora o conceito de “anima mundi” (animação, doação de alma às coisas), desenvolvido pelo psicólogo americano James Hillman, de quem destaco alguns aforismas:

– Há alma em todas as coisas.

– Todas as coisas exibem rostos, o mundo não é apenas uma assinatura codificada para ser decifrada em busca de significado, mas uma fisionomia para ser encarada. Como formas expressivas, as coisas falam... Se anunciam, “olhem, estamos aqui”. Nos observam independentemente do modo como as observamos, de nossas perspectivas, do que pretendemos fazer com elas e de como as utilizamos.

- A “alma” das coisas materiais é dada em sua superfície... Um objeto presta testemunho de si mesmo na imagem que oferece, e sua profundidade está na complexidade dessa imagem... À medida que a coisa ganha alma, vale dizer, vida, ela nos chama a atenção e nos atrai para si. Esse processo de “animação” das coisas é uma relação de mão dupla em que o sujeito e o objeto se iluminam reciprocamente. A alma do objeto corresponde e une-se à nossa. (O autor cita o exemplo de uma balconista que propõe uma garrafa de cor laranja porque “é mais feliz”, profundidade psíquica do objeto, decorrente da imaginação material da vendedora).

Para reforçar sua teoria, Farinaccio recorre, também, a Remo Bode, filósofo italiano, para quem:

– Cada geração é circundada por uma paisagem específica de objetos... que podem ter sido considerados em determinado período como modernos (ex.: máquina de escrever), em época posterior, uma velharia... Tornados anacrônicos, terminam em sótãos, nas cantinas, no banco de penhores, nos negócios de brechó, antiquários e depósitos. Reencontrados ou comprados, emanam um eflúvio de melancolia, flores murchas que para renascer necessitam de nossas atenções.

Como se ainda precisa de mais ilustrações, acrescenta trechos da escritora Virginia Woolf:

– O olhar recai em um vaso sobre a lareira, o vaso detona uma série de lembranças... O olho tem esta estranha propriedade: repousa apenas na beleza; como uma borboleta, busca o colorido e se delicia com o caloroso.

– A beleza atrai, chama a atenção e faz com que o observador aprecie e tome gosto pela materialidade do mundo, ele o traz então para dentro de si, i.e., inspira o mundo externo tornando-o também interno.

– As vidas e os personagens dos donos dos lugares em que se entra por primeira vez deixaram sua atmosfera e, tão logo entramos, nos deparamos com uma onda de emoção... aqui gente discutiu, sua raiva ainda permeava o ar.

Depois dessa rica Introdução, Farinaccio dedica-se ao estudo crítico detalhado das três obras mencionadas, sempre dessa ótica inusitada do diálogo entre as pessoas e os objetos, entre as pessoas e os lugares, abordagem que, de repente, é capaz de explicar por que tanto nos sensibilizam mecanismos que reativam objetos e lugares adormecidos em nossa memória.

Obrigado, Antonio Bento. Grande leitura.

Revista Política Democrática Online || Eduarda La Roque: Democracia e inclusão

É preciso que saíamos das metodologias setoriais em “caixinhas” para abordagens em rede, para que possamos desenvolver um modelo de desenvolvimento que seja sustentável e inclusivo que garanta a sobrevivência da democracia em nosso país

A sobrevivência da democracia só será possível se conseguirmos desenvolver um modelo de desenvolvimento que seja sustentável e inclusivo, o que requer justamente que saíamos das metodologias setoriais em “caixinhas” para abordagens em rede, que integrem temas através de circuitos integrados.

Antecipei esse ponto de vista em artigo “Democracia e Informação”, constante do livro Política: nós também sabemos fazer, lançado em março de 2018, bem antes do hoje presidente Jair Bolsonaro representar chances reais de ganhar a eleição. Disse, então, que “regimes democráticos só sobreviverão com uma maior coesão social a partir de um alinhamento mínimo com relação a valores – ética e transparência acima de tudo –, ao invés da visão polarizada entre esquerda e direita. A direita culpando o Estado pela ineficiência do sistema, e a esquerda culpando a ganância do mercado pelas mazelas sociais. Ambos com razão. O tecido social fica esgarçado, e aumenta significativamente o risco de ascensão de ditadores”.

Deu no que deu. À margem dos riscos que hoje vivemos no Brasil à democracia, centro-me no tema da “Inclusão”, um termo bem aberto. Inclusão de quem? Trata-se de uma pauta de direitos humanos ou de economia? De ambos, obviamente, e de vários aspectos mais. Em seminário de que participei recentemente[1], foquei minha apresentação na inclusão dos mais pobres na economia e na cidadania, através de um modelo de desenvolvimento territorial baseado no conceito de prosperidade. Mas gostaria de realçar que o Brasil tem de encarar de frente a questão das desigualdades, de renda, de oportunidades. Uma proposta progressista de Brasil deve colocar como prioridade número um o combate às desigualdades estruturais que vivemos, tais como a pobreza, o racismo, o machismo, a homofobia.

Integrar as políticas públicas nos territórios de uma forma participativa é o único caminho viável para o desenvolvimento sustentável, que significa um processo de melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, principalmente para os mais vulneráveis. Um território pode ser uma favela, um bairro, uma cidade, uma microrregião do Estado. Dois casos foram apresentados: o de fracasso da UPPSocial no Rio de Janeiro (relatado em meu artigo “Confronting inequalities”, em Shaping Cities in an Urban Age, LSE, 2018) e o Modelo de Desenvolvimento Regional Sustentável do Espírito Santo, que está em construção.

O modelo de desenvolvimento territorial é composto por três etapas. A composição de um conselho de atores envolvidos e comprometidos com o desenvolvimento do território; a pactuação de metas de desenvolvimento holísticas; e uma matriz de responsabilidades para alcançar e monitorar as metas. Para dar certo, depende de representatividade dos atores, informação qualificada e empoderamento do conselho. Precisamos de uma meta, um guia; daí a importância dos indicadores econômicos e sociais. São eles que pautam toda a informação, a composição do saber da sociedade e os rumos dos países e entes subnacionais.

O PIB per capita não é suficiente para medir o grau de desenvolvimento de um país, muito menos do Estado ou da cidade. É impactado por atividades relacionadas à indústria extrativa, sem penalizar a desigualdade nem o desgaste do meio ambiente, além de não computar adequadamente a economia criativa. A alternativa proposta por Amartya Sen, o Índice de Desenvolvimento Humano, é adequada para ranquear os países ou municípios, mas não tão boa para avaliar os resultados de política pública num prazo mais curto, pois variáveis como renda média, expectativa de vida e nível de escolaridade demoram a reagir. Para avaliar o resultado na ponta das políticas públicas, foi criado pela Rede de Progresso Social, o IPS (índice de progresso social), que aborda aspectos sociais, de direitos e ambientais.

Para além do IPS, propõe-se, no caso do Espírito Santo, a elaboração do IPES, índice de prosperidade do Espirito Santo, para avaliar a melhoria de qualidade de vida dos cidadãos, medida através de uma composição de sete “ativos” da sociedade: econômico, social, ambiental, cívico (que inclui as questões de governança), urbano, cultural e humano.

Ampliar nosso conceito de riqueza para contemplar outros tipos de ativos que não só os econômicos. E considerar métricas que considerem as desigualdades ao invés de adotar como metas variáveis de média tais como o PIB e a renda per capita. Por estes indicadores, o Brasil é um país de renda média, mas, se extrairmos o 1% mais rico da população, somos um país bem pobre. Uma unidade a mais de renda entre os mais pobres certamente geraria mais bem-estar no sistema do que entre os ricos. E consumo também. Para voltar a fazer o bolo crescer, será necessário começar por distribuir.

________________________________________

[1] “Os Desafios da Democracia: um programa político para o século XXI”, promovido pela Fundação Astrogildo Pereira, em São Paulo, em 24 de agosto de 2019.

Revista Política Democrática Online || Fernando Lyra: Um país à margem do mundo

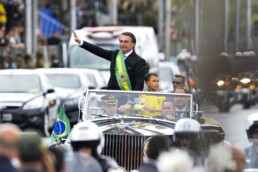

Bolsonaro teve – e perdeu – a chance de se fazer respeitar com o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Repleta de fatos distorcidos e visões de mundo extremistas, a fala do presidente brasileiro envergonhou o País perante o mundo

Poucas vezes o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), historicamente feito pelo Brasil, foi tão esperado pela comunidade internacional. Após nove meses de governo, período em que a imagem do Brasil se desgastou continuamente em face de uma política externa marcada pelo sectarismo, nacionalismo exacerbado e um conceito de soberania que ignora conceitos básicos de interdependência entre nações, o presidente Bolsonaro teve – e perdeu – a chance de se fazer respeitar. Com um discurso repleto de mentiras, fatos distorcidos e visões de mundo extremistas, envergonhou o País perante o mundo.

Já na semana anterior, observaram-se no mundo inteiro massivas manifestações de jovens em cobrança de ações dos governos para enfrentar a mudança do clima. Era véspera do início da Cúpula da Juventude sobre Clima e da Cúpula do Clima, eventos promovidos pela Organização das Nações Unidas, previamente à AGNU. Mas, ao contrário do histórico protagonismo exercido pelo País nos foros multilaterais ambientais, o que se observou foi a melancólica ausência do Brasil, agora olhado como pária ambiental por todas as nações relevantes do planeta, buscando, de forma patética, convencer formadores de opinião a mudarem suas próprias opiniões sobre a destruidora política ambiental brasileira.

O mesmo presidente da República que abriu a AGNU não se dispôs a perfilar-se, no dia anterior, junto a outros chefes de Estado, para expressar as visões e ambições do Brasil em relação ao tema que, globalmente, é o que mais tem mobilizado cidadãos, empresas e governos em todo o mundo: a mudança do clima. Melhor assim: não haveria muito o que falar. Há poucos dias, seu chanceler, Ernesto Araújo, que antes de tomar posse já havia descrito a mudança do clima como um dogma, explicitou em discurso num centro de estudos conservador norte-americano o que o novo governo pensa: não acredita no aquecimento global como resultado da ação humana; as queimadas e alertas de desmatamento no Brasil são superdimensionados e a mudança do clima é um pretexto para a ditadura e a perda da soberania nacional. Suas falas foram ridicularizadas até mesmo em conservadores meios americanos, de sorte que talvez fosse melhor, mesmo, o Brasil não falar nada na Cúpula sobre Clima.

Enquanto isso, o presidente despachou seu ministro do Meio Ambiente para um road show nos Estados Unidos e Europa. O ministro, que recentemente declarou: “nós falhamos na comunicação; esse é o ponto mais importante”, levou a sério sua crença e resolveu comunicar a atores governamentais e à mídia internacional uma visão distorcida da realidade oferecida pelo novo governo: exibir o Brasil como um líder mundial em conservação ambiental, apresentar dados que mostram a maior parte do território nacional preservado como florestas e relatar como os agricultores brasileiros fazem enorme esforço de conservação sem ganhar nada em troca.

A fórmula tem sido a mesma em todos os encontros: o ministro se vale de dados distorcidos, alguns números escolhidos a dedo e outros simplesmente errados. Se a ideia era esclarecer a verdade sobre a atual política ambiental brasileira, pode-se considerar a missão do ministro um sucesso: ninguém acredita nele. Até mesmo os insuspeitos órgãos conservadores de imprensa que o entrevistaram, escolhidos a dedo, apresentaram reportagens demolidoras em que contrastavam as falas do ministro com a realidade que hoje o mundo inteiro conhece. A reportagem da agência Associated Press, após entrevista com o ministro, ironizou: “em julho, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro descartou preocupações globais sobre incêndios na maior floresta tropical do mundo, dizendo: ´a Amazônia é do Brasil, não sua. Agora, o governo do presidente de extrema direita tem nova mensagem: está tudo bem e a floresta tropical está aberta para investimentos privados”.

A ironia não é gratuita. Durante a mesma viagem, o ministro do Meio Ambiente relatou à imprensa, após encontro no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a futura criação de um novo fundo, a ser operado pelo banco, sem oferecer qualquer tipo de detalhes sobre países ou entidades doadoras, recebedoras, valores ou prazo para entrar em funcionamento. Disse apenas que será “um fundo que contempla países e setor privado, tanto na ponta de doação como na do recebimento dos investimentos, para desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento de atividades (...) um mecanismo importante para avançar na bioeconomia”.

Seria irônico se não fosse uma irresponsabilidade como agente público. A governança do BID requer que todos os projetos com valores minimamente expressivos sejam aprovados pelos seus doadores, o que inclui países como França, Noruega, Áustria, entre outros. Enquanto isso, o governo brasileiro está implodindo o Fundo Amazônia, hoje paralisado, que tem governança 100% nacional, sem doadores sentados à mesa e com recursos destinados prioritariamente a órgãos governamentais. Qual é o sentido, agora, de se alardear um fundo com governança multilateral em que diversos países, doadores ou não, estarão deliberando sobre projetos a serem implementados na Amazônia brasileira? E os argumentos em prol da soberania nacional?

A pá de cal da semana foi o discurso do presidente Bolsonaro. Ele até tentou as palavras mágicas, “nós cuidamos da Amazônia”, “nós nos preocupamos com o meio ambiente e com os nossos índios”, mas, a exemplo do que acontece com seu ministro do Meio Ambiente, não se trata de uma mera questão de comunicação. Em uma intervenção com forte viés ideológico, criticou outros países, desancou a mídia e negou responsabilidade no aumento do desmatamento da Amazônia... não convenceu ninguém.

O Brasil se tornou chacota nos meios diplomáticos. A fala do presidente confirmou, nos que tinham dúvidas, o desprezo do atual governo por temas que nos eram preciosos, como meio ambiente, direitos humanos, multilateralismo, e nos posicionou no espectro das Nações Unidas como um país de governante autoritário, sem capacidade de atuar construtivamente em busca de consensos, um paiseco satélite dos Estados Unidos. Ele sequer tentou disfarçar, parecer simpático, afável e contemporizador... ele foi apenas ele mesmo. E, nisso, podemos elogiá-lo. Hoje não há, no mundo, dúvidas sobre o tipo de governante que preside o Brasil. E ele não está à altura do País que somos.

Revista Política Democrática Online || Lilia Lustosa: Por uma praia sem filtros

Decisão do presidente Jair Bolsonaro, determinando que todas as produções candidatas a receber financiamentos do governo deverão passar doravante por um “filtro”, mostra que o mar cinematográfico brasileiro não está pra peixe

Nem a onda de prêmios importantes recebidos por filmes brasileiros neste ano em Cannes serviu para acalmar a tempestade que se vinha formando no meio cinematográfico de nosso país. Nem Bacurau (2019), de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, que levou o prêmio máximo do júri, nem A vida invisível de Eurídice Gusmão (2019), de Karim Aïnouz, ganhador do prêmio Un Certain Regard, foram capazes de diminuir a vontade do presidente Jair Bolsonaro de controlar o conteúdo do que é financiado pelos cofres públicos.

Definitivamente, o mar cinematográfico brasileiro não está pra peixes, muito menos pra surfistas! Que diga Marcus Baldini, diretor de Bruna Surfistinha (2011), filme que virou símbolo do que não pode mais ser financiado pelo governo brasileiro. Bruna Surfistinha, baseado em O Doce Veneno do Escorpião: o diário de uma garota de programa, e que tem como um dos autores de seu argumento o próprio Karim Aïnouz, conta a história real de Raquel Pacheco, uma menina de classe média que foge de casa aos 17 anos para tornar-se prostituta. Estrelado por Deborah Secco em 2011, o filme foi um sucesso de bilheteria, levando 2,2 milhões de espectadores às salas de cinema do país. Além disso, gerou 500 empregos diretos e indiretos, rendendo R$ 20 milhões em bilheterias e R$ 10 milhões em impostos para o Estado brasileiro. O montante investido pelo Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) foi de R$ 557.963, com retorno de 54,18% desse valor (fonte: FSA).

Apesar do retorno financeiro relativamente alto dessa obra (para os padrões nacionais), segundo o presidente Bolsonaro, “em respeito às famílias brasileiras”, filmes como esse não mais serão financiados pela Agência Nacional do Cinema (ANCINE), já que, para ele, dinheiro público não pode ser usado para “filme pornográfico”. Aliás, o presidente determinou que todas as produções candidatas a receber financiamentos do governo deverão passar doravante por um “filtro”. O recente caso da suspensão do edital de chamamento a projetos de séries para a TV Pública comprova não se tratar apenas de uma fala retórica de nosso presidente. Com linha de crédito do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e participação da ANCINE e da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), o edital tinha entre as categorias de investimento uma dedicada à diversidade, com temas LGBT.

Para Onyx Lorenzoni, Ministro da Casa Civil e hoje responsável pelo Conselho Superior de Cinema (CSC), o “filtro” deve ser principalmente financeiro. Segundo ele, a atual política pública de incentivo ao cinema não tem medido os resultados obtidos, gerando obras sem relevância para a economia do país. Até que aí ele pode ter um ponto! É preciso de fato preparar de uma vez por todas o terreno para que as produtoras brasileiras se tornem independentes, que sejam capazes de se retroalimentar, de fazer girar a economia, sem interferência do Estado. Mas para isso é preciso, antes de mais nada, que haja público para o filme brasileiro, o que implica redução do preço das entradas para produções nacionais e, sobretudo, aprimoramento da distribuição dessas obras, que, até hoje, têm de se espremer nas brechas das programações dos Multiplex, dominados pelos filmes norte-americanos. Questão antiga, tão batalhada pelos cinemanovistas nos anos 60, levada a sério pela Embrafilme nos anos 70/80, interrompida nos anos 90 pelo Governo Collor, e jamais resolvida por governo algum.

Nossa indústria cinematográfica, apesar de seus tantos anos de existência, ainda engatinha, necessitando até hoje de políticas de reserva de mercado e de incentivo financeiro do Estado. Etapa que já poderia ter sido vencida, houvéssemos nós nos planejado melhor, nos organizado melhor e, sobretudo, acreditado no potencial do cinema brasileiro anos atrás.

Depois de o Cinema Novo ter fracassado no quesito diálogo com o público (apesar de ser o responsável pelo primeiro passo rumo à descolonização do nosso cinema), os filmes dos anos 70/80 conseguiram repetir a façanha do período da Chanchada, atraindo a atenção e simpatia dos brasileiros. Na época da Embrafilme (1969-1990), tivemos o período de melhor desempenho da história do cinema nacional, a produção brasileira chegando a ocupar a faixa de 30% do mercado até 1984. Tínhamos linhas de financiamento e reserva de mercado para produções brasileiras (chegando a 140 dias de exibição obrigatória de filmes nacionais), e, consequentemente, público nas salas de cinema. Esse poderia ter sido o início da consolidação da nossa indústria cinematográfica, para estarmos agora com uma indústria robusta, independente, diversificada. Mas não soubemos tirar proveito dessa maré positiva. Faltaram vontade política, habilidade financeira e competência empresarial.

Interessante lembrar que essa fase mais produtiva da nossa indústria cinematográfica foi justamente o período da chamada Pornochanchada, um subgênero da Chanchada, só que mais picante! Filmes que exaltavam a sensualidade e a sexualidade brasileiras, bem-humorados, por vezes debochados, mas que nem por isso deixavam de retratar a realidade de nossa sociedade. Filmes que tinham o aval e o financiamento do governo brasileiro, em pleno período de ditadura militar, e que enchiam as salas de cinema do país. Filmes que certamente não passariam pelo “filtro Bolsonaro”. Talvez pelo “filtro Lorenzoni” (será?), já que seus números eram excelentes, sendo inegável seu retorno financeiro para o Brasil. Dizem as más línguas que essa flexibilidade da censura com relação à “moral” dos filmes em plena ditadura acontecia justamente para distrair o povo de coisas realmente graves, que eram, portanto, omitidas por nossos governos. Pode ser. Mas foi a melhor fase do cinema brasileiro em termos de produção.

E o que dizer do que está acontecendo hoje no Brasil?

Numa época de presumível democracia como a que vivemos, parece que estamos presenciando uma censura ainda mais pesada do que aquela dos anos de chumbo. Pelo menos no que diz respeito às questões “morais” presentes nos filmes. Mas quem garante que não virão em seguida os “filtros” de conteúdo político, ideológico, religioso? O tal “filtro” de resultado financeiro de Lorenzoni parece ser por enquanto o menos relevante.

Diante de tal quadro, nos questionamos se filmes como Dona Flor e seus Dois Maridos (1976), de Bruno Barreto, uma das maiores bilheterias de todos os tempos (10,7 milhões de espectadores), mas que mostrava uma jovem e sensual Sonia Braga na cama com dois homens, passariam pelo “filtro Bolsonaro”. E que dizer de A Dama do Lotação (1978), de Neville d’Almeida, um dos maiores clássicos da Pornochanchada? Filme que levou 6,5 milhões de espectadores às salas de cinema, estrelado pela mesmíssima Sonia, e que conta a história de uma mulher recém-casada que, violentada pelo marido na noite de núpcias, decide adotar o prazer da traição como vingança, entregando-se a desconhecidos com quem esbarra no ônibus. Não, esse certamente não passaria pelo “filtro”! E Xica da Silva (1976), de Cacá Diegues (3,1 milhões de espectadores), que mostra uma escrava usando seus atributos femininos para conseguir sua alforria? E Eu te amo(1981), de Arnaldo Jabor (3,4 milhões de espectadores), que aborda temas como prostituição e homossexualidade? E Toda Nudez será castigada (1973), do mesmo Jabor (1,7 milhões de espectadores)? Certamente, não. Nem os bons números parecem ser suficientes para abrir os buracos do “filtro” da “moral e dos bons costumes” impostos pelo presidente.

Em um momento em que vemos o cinema brasileiro retomar o prestígio internacional - o que gera automaticamente, aumento de prestígio nacional (colonizados que somos!) - e que deveríamos estar aproveitando o momentum para (re)conquistar o público brasileiro e dar continuidade à Retomada iniciada em meados dos anos 1990, vemos tudo desmoronar outra vez! As ameaças de extinção da ANCINE, caso os tais “filtros” não sejam implementados, lembram-nos o fim drástico da Embrafilme e o consequente quase-fim do cinema brasileiro. Encontramo-nos, então, diante de uma espécie de “(não) vale a pena ver de novo”, em que tememos uma vez mais pela sobrevivência do cinema brasileiro.

Em época de tsunamis, os surfistas têm duas opções: ou se recolhem, aguardando o retorno da calmaria para poder voltar a pegar suas ondas; ou, criam coragem, mergulham de cabeça e tentam furar a onda gigante! Minha aposta é nos corajosos!

Revista Política Democrática Online || Sérgio C. Buarque: Eficiência econômica e igualdade de oportunidades

Até os anos 30, o Estado detinha, na média dos países, apenas 6% do PIB. Atualmente, essa fatia passa de 30% na maioria das nações desenvolvidas e flutua entre 35% e 45% nas social-democracias da Europa

Na segunda metade do século XX, o capitalismo passou por uma transformação radical, quando o Estado passou a se apropriar de parcela crescente dos excedentes econômicos, ganhando, desta forma, papel ativo na economia e na sociedade. Até os anos 30, o Estado detinha, na média dos países, apenas 6% do Produto Interno Bruto (PIB). Atualmente, essa participação passa de 30% do PIB na maioria das nações desenvolvidas e flutua entre 35% e 45% nos países social-democratas da Europa, com poder enorme de investimentos e gastos na oferta de serviços públicos e em segmentos da competitividade, e grande capacidade de regulação do mercado.

Este fortalecimento do Estado acompanhou mudança mais profunda na economia capitalista: o aumento acelerado da produtividade do trabalho, decorrente das grandes inovações tecnológicas e organizacionais, gerando elevados excedentes econômicos. A velocidade e a extensão deste aumento do excedente econômico permitiram a elevação de salários, a redução da jornada de trabalho e o crescimento da parcela apropriada pelo Estado, sem comprometer a acumulação de capital. Na verdade, estes movimentos favoreceram a acumulação de capital pela formação de um mercado de massa e pela alta demanda dos elevados gastos públicos.

O desenvolvimento é um processo complexo e resultado de múltiplos fatores, circunstâncias históricas e escolhas políticas. Mas não seria exagero afirmar que o desenvolvimento depende, antes de tudo, da relação entre o Estado e o mercado e da forma como ambos atuam, com suas diferentes e complementares contribuições para a geração e a distribuição da riqueza. O mercado é o espaço de concorrência que favorece a eficiência econômica e estimula a inovação, fator decisivo para o aumento da produtividade do trabalho. A promoção da justiça social e da igualdade de oportunidades são responsabilidades do Estado, com o provimento dos serviços públicos à sociedade. Mas, para isso, o Estado depende da eficiência do mercado e de sua contribuição para o aumento da produtividade.

A crise e o atraso econômico e social do Brasil decorrem, em grande medida, da combinação perversa entre um Estado pesado, falido e incompetente, socialmente injusto e apropriado por corporações e grupos de interesses, e um mercado ineficiente e travado pelo protecionismo, pelos elevados encargos sociais e pelo caótico sistema de incentivos e subsídios que distorcem a concorrência. O Estado brasileiro foi se apropriando, nas últimas décadas, de parcelas crescentes da economia apesar da quase estagnação da produtividade de trabalho e, portanto, dos excedentes econômicos. Com cerca de 35% do PIB, o Estado brasileiro tem um peso muito próximo aos de países altamente desenvolvidos como a Alemanha, com 36,7% do PIB. A Coreia do Sul, com uma produtividade do trabalho três vezes superior à do Brasil, tem carga tributária de apenas 24,3% do PIB. Mesmo assim, o Índice de Desenvolvimento Econômico (IDH) sul-coreano alcançou 0,891, muito superior ao do Brasil (0,744), evidenciando a ineficiência do Estado brasileiro.

Qualquer proposta de desenvolvimento do Brasil deve contemplar, portanto, a reestruturação do Estado, com a reorientação dos investimentos e gastos públicos e o aumento da eficiência governamental, e a liberalização do mercado, com o destravamento do ambiente de negócios e a ampliação da concorrência. A reestruturação do Estado deve levar a menos Estado na economia (incluindo ampla privatização), com muito mais Estado na oferta de serviços públicos, privilegiando os ativos sociais, principalmente o conhecimento (educação e qualificação profissional). E a liberalização do mercado deve contemplar a reforma tributária e a abertura planejada da economia para aumentar a exposição à concorrência internacional, forçando a inovação, fator decisivo para o aumento da produtividade.

Para a retomada do desenvolvimento, o Brasil tem de lidar com passivos econômicos e sociais, especialmente a dramática deficiência da educação, ao mesmo tempo em que se prepara para os desafios das próximas décadas. De imediato, o Brasil deve equacionar a grave crise fiscal que está estrangulando a capacidade de investimento público, mesmo porque não pode aumentar a carga tributária, já muito alta e desproporcional à produtividade da economia. Mas, para estruturar o futuro, escapando da armadilha das emergências, o Brasil precisa de uma profunda reformulação do Estado, racionalizando e reorientando as despesas públicas, e de uma ampla liberalização do mercado para aumentar a eficiência econômica e elevar a produtividade do trabalho. Já estamos muito atrasados neste mundo em alta velocidade por caminhos tão fascinantes como incertos.

Revista Política Democrática Online || Vinicius Muller: Campo democrático de diálogo é saída para superar avanço da direita no Brasil

Formação de um novo quadro político-eleitoral mais radicalizado em nosso país, com a ascensão de Jair Bolsonaro, ameaça as instituições, em particular, a democracia

Há razoável dificuldade em compreender as origens e causas das recentes mudanças no Brasil, com reflexos, em certa medida, em outros e variados países. Tais mudanças envolvem um conjunto de questões que podem ser vistas em seus aspectos econômicos, políticos e sociais. Entre elas, certo esgotamento do processo de globalização, o recrudescimento da desigualdade, o surgimento de novas ferramentas tecnológicas e a ampliação das preocupações ambientais e sociais.

Neste quadro, um sem-número de questionamentos ganhou forma e conteúdo. A ampliação da riqueza promovida pela liberdade produtiva e financeira que caracteriza a globalização foi questionada pelo aumento da desigualdade econômica, principalmente entre grupos internos aos países. Desta forma, na mesma medida em que houve ampliação da riqueza, alguns grupos se viram mais distantes das cadeias produtivas globalizadas e, portanto, enfrentando problemas como desemprego e queda significativa de renda.

A reação, muitas vezes, foi voltada ao questionamento do próprio processo de globalização, entendido como resultado de uma economia aberta e liberal. Contestada a globalização, contestaram-se, fundamentalmente, os princípios da economia aberta, dando origem a discursos protecionistas e nacionalistas. A diferença foi que, enquanto em um passado recente, os questionamentos ao processo de globalização e à economia de mercado partiam de grupos mais à esquerda no espectro político, desta vez os ataques originam-se em grupos mais conservadores. Houve, assim, uma aproximação entre a defesa de certo nacionalismo e protecionismo econômico e valores considerados mais conservadores no plano moral e dos costumes.

Esta associação, historicamente não muito original, ganhou no Brasil alguns elementos adicionais. Em meio à crise do desemprego e aos escândalos de corrupção envolvendo os governos do Partido dos Trabalhadores, ganharam força, desde 2013, movimentos que deram voz a desconforto promovido, em partes da população, pelos caminhos que o país adotava, ao menos desde a eleição de Dilma Rousseff. E esta voz não mais entendia a disputa política brasileira nos quadros que estavam dados até então, mas, sim, a partir da ascensão de um discurso que envolvia a repulsa aos escândalos de corrupção e que defendia suposto resgate de valores tradicionais embalados em um discurso nacionalista. Como resultado, acentuou-se a polarização política e ideológica a partir de atores políticos mais radicalizados e generalizou-se desfocada criminalização da política, o que resvala, com certa frequência, em uma crítica aos próprios valores democráticos.

Foi neste contexto que trilhou a campanha vitoriosa de Jair Bolsonaro, ampliada pelo uso indiscriminado das ferramentas que a tecnologia da informação apresenta e surfando na popularidade que o atual presidente ganhou após o triste episódio do atentado que sofreu. A dúvida que emergiu de sua vitória envolve a formação de um novo quadro político-eleitoral, não só mais radicalizado, mas também ameaçador às instituições, em particular, e à democracia, em geral. Por isso, a combinação entre certo nacionalismo, um discurso mais agressivo – principalmente contrário às minorias –, o frequente desdém aos valores da convivência democrática e às instituições, assim como o aparente despreparo e declarações autoritárias do próprio presidente e de alguns membros de seu governo, são vistos por muitos como verdadeira ameaça à democracia, opinião, de resto, compartilhada por analistas nacionais e estrangeiros, que muitas vezes identificam questões análogas ao que ocorre em outros países.

Não obstante a pertinência do debate sobre o real alcance das declarações e decisões antidemocráticas tomadas pelo governo de Jair Bolsonaro, será no campo democrático – e só nele –, que serão reforçados os alicerces que, porventura, estejam ameaçados. Também será no campo democrático que identificaremos os elementos que aproximam aqueles que, em outros contextos, estiveram em lados diferentes do embate político. Mas, para tanto, é necessário que os temas mais sensíveis, como os direitos das minorias, as políticas de inclusão, a política ambiental e educacional, assim como o modo que entendemos o Estado e suas funções primordiais, estejam em debate. Diferentemente dos embates políticos que marcaram os últimos 30, é hora de entendermos que o ‘jogo’ mudou e, por isso mesmo, os jogadores devem mudar. Mas, que esta mudança não nos levará para fora do campo democrático. Ao contrário, reforçará os laços entre os democratas que, porventura, estiveram em lados diferentes em um passado recente.

Carlos Pereira: Lava Jato 2.0

Ajustes à Operação Lava Jato antes de arrefecê-la tendem a qualificá-la

Um dos questionamentos mais recorrentes entre alunos e pesquisadores do sistema político brasileiro se refere aos limites da atuação das organizações de controle no Brasil. Essa preocupação é extremamente relevante em função da escolha da maioria dos legisladores, desde a constituinte de 1988, em delegar amplos poderes para as organizações de justiça, especialmente o Judiciário e o Ministério Público. O temor seria o de que essas organizações teriam ficado tão independentes ao ponto de estarem “fora de controle”.

A exposição quase que visceral de sucessivos escândalos de corrupção e a subsequente atuação das organizações de controle impondo perdas não triviais para os envolvidos nesses escândalos reforçaram ainda mais as justificativas para que essas organizações se fortalecessem e se tornassem cada vez mais independentes.

O ponto de virada para que isso acontecesse parece ter sido o julgamento do mensalão, quando o desempenho do STF punindo envolvidos no escândalo alinhou-se com a preferência da maioria da população. Cristalizou-se a percepção de que ninguém estaria acima da lei, com a imposição de perdas judiciais a políticos, burocratas e empresários ricos e poderosos.

Uma série de inovações institucionais pós mensalão (lei da ficha limpa, lei da transparência, lei anticorrupção, lei da delação premiada, lei da leniência, decisão do STF de implementar a pena após condenação em segunda instância judicial colegiada, etc.) criou condições para o sucesso subsequente da Operação Lava Jato, que, apesar das várias iniciativas para enfraquecê-la, vem conseguindo resistir. Na realidade, a surpresa para muitos reside justamente na grande resiliência organizacional e institucional até o momento.

Após as revelações das conversas entre os procuradores e o então juiz Sérgio Moro, muitos analistas têm preconizado que a Operação Lava Jato estaria melancolicamente com os dias contados. Essas análises não conseguem perceber que a intolerância à corrupção passou a fazer parte da crença dominante da sociedade. A ideia-força é de que o Brasil mudou e, portanto, comportamentos desviantes seriam punidos, independentemente de preferência ideológica, nível de poder, cor da pele, grau de instrução ou de renda.

No dilema entre controle e independência, a sociedade brasileira não teve dúvidas em escolher a segunda alternativa, mesmo correndo riscos da ocorrência de excessos por parte das organizações de controle. Esse equilíbrio, entretanto, não é estático, mas fundamentalmente dinâmico e de longo prazo. Ou seja, a “carta branca” que a sociedade tem conferido às organizações de controle para o combate à corrupção pode sofrer ajustes que venham a qualificá-las e não necessariamente a enfraquecê-las.

Após os avanços já conquistados, a sociedade agora demanda mais transparência e maior monitoramento das ações das organizações de controle no processo de investigação e sanções a corruptos. Procuradores e investigadores precisam perceber esses ajustes como upgrades e não como downgrades.

É muito pouco provável que o combate à corrupção no Brasil sofra retrocessos institucionais que levem o País de volta ao equilíbrio sub ótimo anterior em que brancos, ricos e poderosos raramente eram investigados e sofriam sanções judiciais. Os riscos de ser pego em comportamentos desviantes aumentaram substancialmente e os custos políticos, reputacionais e judiciais, também.

A intolerância à corrupção continua a ser parte da crença dominante da sociedade. O que a sociedade deseja é que esse processo seja qualificado, mas não arrefecido. Enquanto a Lava Jato 1.0 tinha como premissa a quase completa autonomia das organizações de controle, a sua versão 2.0 agrega limites e mais transparência.

Demétrio Magnoli: O dilema do impeachment

Legitimidade fornecida pelo voto popular tem limites, definidos pelas leis mais vitais

O impeachment de Donald Trump estava fora dos planos dos líderes do Partido Democrata. A mudança de curso não se deveu às pressões incessantes da ala esquerda do partido, mas à notícia explosiva de que o presidente chantageou o governo da Ucrânia na tentativa de manchar a reputação de Joe Biden, possível antagonista nas próximas eleições. Não havia outra saída: era deflagrar o processo ou renunciar à última linha de defesa da democracia.

O impeachment foi inscrito na Constituição dos EUA — e replicado na lei maior de diversas nações — para remediar atos dos governantes que ameaçam os alicerces da polis . Trump classificou a iniciativa democrata como “um golpe destinado a tirar o poder do povo”, num curioso eco do grito lançado pelo PT. A mensagem veiculada pelo instrumento do impeachment é essencialmente antipopulista: a legitimidade fornecida pelo voto popular tem limites, definidos pelas leis mais vitais. Em tese, os parlamentares jamais usarão o remédio final como arma nas disputas partidárias normais.

Até o escândalo da Ucrânia, a sombra agourenta do impeachment de Bill Clinton protegeu Trump. No caso de Clinton, a maioria republicana na Câmara conduziu o processo a partir de desvios menores ligados ao affaire Monica Lewinsky. Os eleitores identificaram a natureza partidária da estratégia e puniram os republicanos nas eleições legislativas de 1998.

O impeachment de Dilma Rousseff situa-se a meio caminho entre os casos de Clinton e Trump. A violação da lei orçamentária pelas pedaladas fiscais, um desvio menor à luz de padrões brasileiros, provavelmente não redundaria no afastamento do cargo. Mas, na encruzilhada fatal, Sergio Moro deu publicidade ao diálogo no qual a presidente alçava Lula ao Ministério com o aparente propósito de obstruir procedimentos judiciais. Então, o chão ruiu sob seus pés.

Formalmente, Dilma caiu da bicicleta. De fato, foi destronada por um ato de obstrução de Justiça, crime maior. Contudo, atrás do apoio popular majoritário ao impeachment, estava a crise econômica gerada por insustentáveis políticas voluntaristas, numa atmosfera envenenada pelo escândalo de corrupção na Petrobras. O impeachment pertence ao universo da política: em sistemas democráticos, o presidente só é derrubado quando perdeu as condições mínimas para governar.

Clinton conservava condições para governar; Dilma, não. Trump tem maioria no Senado e apoio popular ao redor de 40%. O processo de impeachment pode modificar o cenário — mas, até o momento, ele mantém condições para governar.

O dilema de fundo, não poucas vezes, é optar entre os princípios e as conveniências. Adotando a estratégia do impeachment, os democratas correm um risco eleitoral similar ao dos republicanos que colocaram Clinton na alça de mira. Mas Trump incorreu em crime maior. Pedir o impeachment é, no caso, uma questão de princípios. Se Trump não for processado, o Congresso estará consagrando um perigoso precedente: daqui em diante, os presidentes ficariam autorizados a usar o poder do cargo para atentar contra a alternância de governo. Nessa hipótese, a lei do impeachment se converteria em letra morta.

De Trump a Wilson Witzel. O assassinato de Ágatha Félix, a quinta criança morta por “balas perdidas” disparadas por policiais em favelas do Rio, é a prova definitiva de que o governador representa uma ameaça à vida dos cidadãos. Sob o estímulo explícito de Witzel, policiais operam na “outra cidade” como se estivessem em teatros de guerra, em terra estrangeira, atirando antes de perguntar e escondendo seus crimes no álibi mentiroso do confronto.

O governador cumpriu sua promessa de campanha, rebaixando a polícia ao estatuto de esquadrão da morte. Seguindo a ilegal “lei do abate”, as polícias fluminenses são responsáveis por 40% do total de homicídios que ocorrem na cidade do Rio. A Assembleia Legislativa tem a obrigação de abrir processo de impeachment contra Witzel, em nome do bem maior, que é a vida. Não fazê-lo é conferir à polícia o direito de matar — desde que os assassinatos fiquem circunscritos às favelas.

Fernando Gabeira: Não há como tirar as crianças da sala

Quem combate Greta ou se assusta com seu tom talvez não tenha ainda uma ideia nítida de como as coisas vão se complicar

Na semana passada, escrevi um artigo sobre o Supremo. As coisas de sempre, bloqueio de investigações financeiras, o flerte com o autoritarismo. Mas, com tanto problema interno no Brasil, deixei de lado algo que talvez possa contribuir: a passagem de Greta Thunberg pela ONU e as reações que ela suscitou no Brasil.

Muitos estranharam o fervor da adolescente. Mas ela vem de uma cultura em que, apesar do grande avanço material, a religião ainda tem um peso. A religião é um dos temas resilientes. Ela nunca desaparece, comunistas e liberais são constantemente apontados como adeptos de uma religião secular.